13《湖心亭看雪 》课件2025-2026统编版九年级语文上册(共38张PPT)

文档属性

| 名称 | 13《湖心亭看雪 》课件2025-2026统编版九年级语文上册(共38张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 28.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-26 12:14:05 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

都云作者痴,谁解其中味。

学习目标

1、借助注释和工具书,疏通文意,积累常用的文言字词和句式,理解文章内容。

2、紧扣“痴”字,赏析西湖的雪景,品味写景手法,理解作者的精神追求和文章的深层意蕴。

3、结合时代背景,理解作者的文人雅趣,感悟其复杂的情感与人生态度。

明代汪珂玉《西子湖拾翠余谈》曰:“西湖之胜,晴湖不如雨湖,雨湖不如月湖,月湖不如雪湖。”为何雪湖最胜呢?今天,我们一起走进《湖心亭看雪》,一探究竟。

解读标题

从《湖心亭看雪》标题中,我们能读出哪些信息?

地点

湖心亭

事件

看雪

湖心亭位于杭州西湖之中,据说是宋代整修西湖时,以湖泥堆成小山,成为西湖三岛(阮公墩、湖心亭、小瀛洲)之一,后于山上建成亭阁,叫湖心亭。这是观赏西湖风景的好地方,因此常有文人墨客到此赏景。

杭州湖心亭与安徽醉翁亭、北京陶然亭、 长沙爱晚亭并称为“中国四大名亭”。

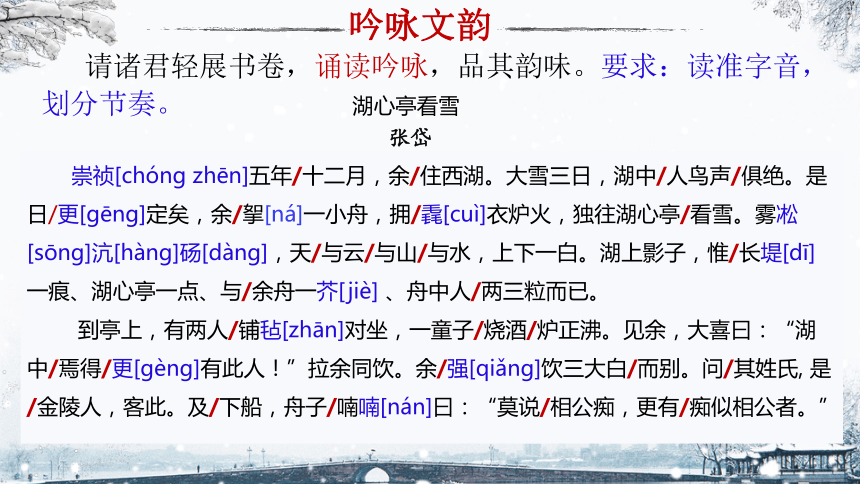

吟咏文韵

请诸君轻展书卷,诵读吟咏,品其韵味。要求:读准字音,划分节奏。

湖心亭看雪

张岱

崇祯[chóng zhēn]五年/十二月,余/住西湖。大雪三日,湖中/人鸟声/俱绝。是日/更[gēng]定矣,余/挐[ná]一小舟,拥/毳[cuì]衣炉火,独往湖心亭/看雪。雾凇[sōng]沆[hàng]砀[dàng],天/与云/与山/与水,上下一白。湖上影子,惟/长堤[dī]一痕、湖心亭一点、与/余舟一芥[jiè] 、舟中人/两三粒而已。

到亭上,有两人/铺毡[zhān]对坐,一童子/烧酒/炉正沸。见余,大喜曰:“湖中/焉得/更[gèng]有此人!”拉余同饮。余/强[qiǎng]饮三大白/而别。问/其姓氏, 是/金陵人,客此。及/下船,舟子/喃喃[nán]曰:“莫说/相公痴,更有/痴似相公者。”

点睛之笔

初读感悟后,请在文中找出一个最恰当的字评价张岱,并解读其意。

痴

痴,不慧也。从疒疑声。——《说文解字》

◎本义为不聪慧、迟钝。

◎引申为痴迷、着迷,因执着于某事而达到一种浑然忘我的境界,表现出与常人有异。

情境创设

此时,湖山尽白,万籁俱寂,张岱身披斗笠,执一盏灯笼,驾一叶孤舟,邀诸君同游湖心亭。

他将带我们领略怎样的奇绝雪景?又会诉说哪些藏于“痴”中的故事?让我们跟随张岱的脚步,开启这场跨越时空的雪夜之旅。

情境任务

任务一:

循迹探痴行,孤舟独往觅雪踪

任务二:

凝眸赏痴景,水墨丹青绘雪韵

任务三:

剖心悟痴情,尺素传情解雪魂

循迹探痴行,孤舟独往觅雪踪

任务壹

请诸君循着张岱的足迹,晓畅文意,探寻他那令人惊叹的痴行。

晓畅文意

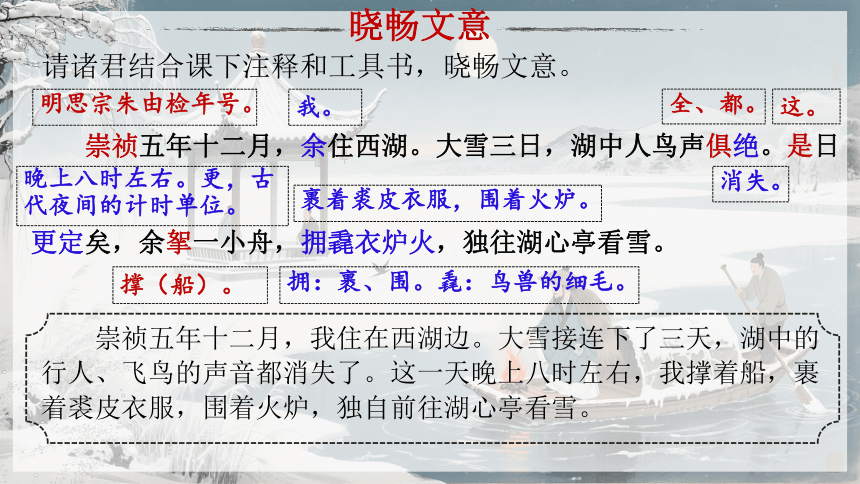

请诸君结合课下注释和工具书,晓畅文意。

崇祯五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱绝。是日更定矣,余挐一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。

我。

晚上八时左右。更,古代夜间的计时单位。

全、都。

裹着裘皮衣服,围着火炉。

撑(船)。

明思宗朱由检年号。

消失。

这。

拥:裹、围。毳:鸟兽的细毛。

崇祯五年十二月,我住在西湖边。大雪接连下了三天,湖中的行人、飞鸟的声音都消失了。这一天晚上八时左右,我撑着船,裹着裘皮衣服,围着火炉,独自前往湖心亭看雪。

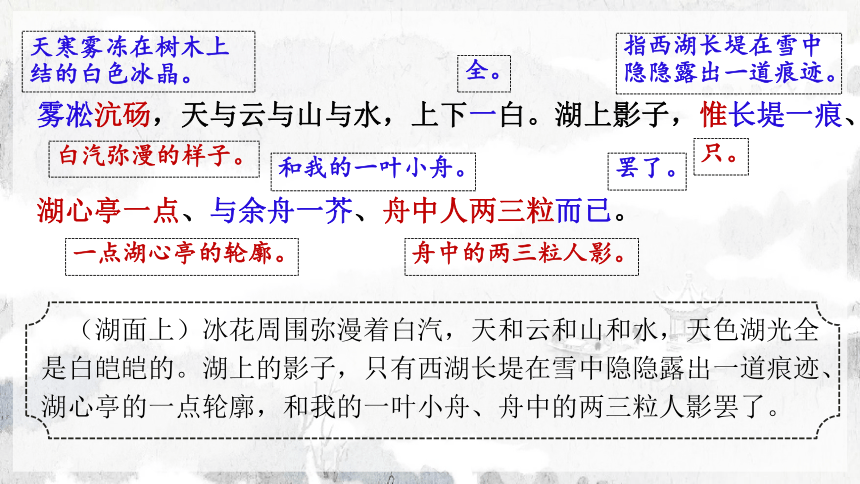

雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。

全。

白汽弥漫的样子。

只。

和我的一叶小舟。

一点湖心亭的轮廓。

天寒雾冻在树木上结的白色冰晶。

指西湖长堤在雪中

隐隐露出一道痕迹。

舟中的两三粒人影。

罢了。

(湖面上)冰花周围弥漫着白汽,天和云和山和水,天色湖光全是白皑皑的。湖上的影子,只有西湖长堤在雪中隐隐露出一道痕迹、湖心亭的一点轮廓,和我的一叶小舟、舟中的两三粒人影罢了。

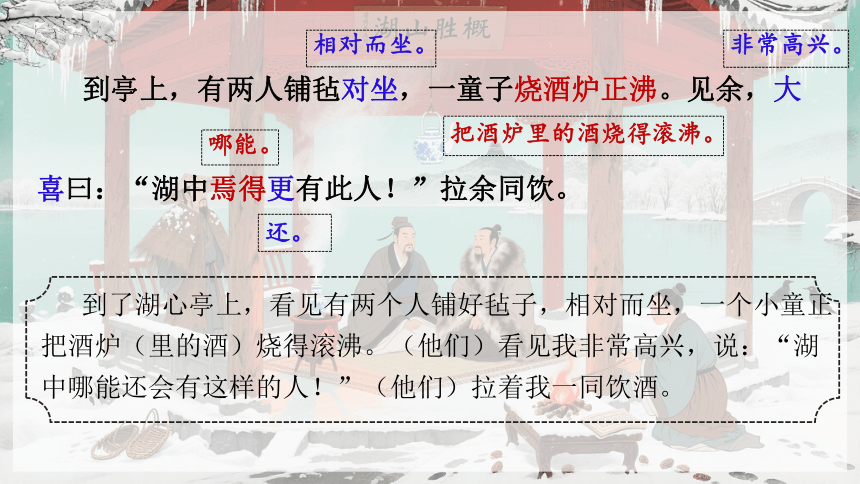

到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒炉正沸。见余,大喜曰:“湖中焉得更有此人!”拉余同饮。

到了湖心亭上,看见有两个人铺好毡子,相对而坐,一个小童正把酒炉(里的酒)烧得滚沸。(他们)看见我非常高兴,说:“湖中哪能还会有这样的人!”(他们)拉着我一同饮酒。

还。

哪能。

相对而坐。

把酒炉里的酒烧得滚沸。

非常高兴。

余强饮三大白而别。问其姓氏, 是金陵人,客此。及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴,更有痴似相公者。”

我尽力喝了三大杯酒,然后和他们道别。(我)问他们的姓氏,(得知他们)是南京人,客居此地。等到(回来时)下了船,船夫嘟哝道:“不要说相公您痴,还有像您一样痴的人呢!”

客居此地。

他们的。

尽力。

三大杯酒。白:古人罚酒时用的酒杯。

还。

不要。

等到。

感知内容

我们循着张岱的足迹,一起同游了湖心亭。此夜主要发生了哪两件事?请诸君分别概括。

第一段:湖心亭看雪景

第二段:湖心亭遇佳客

探寻痴行

大雪三日,湖中人鸟声俱绝。

再读第一段,勾画文中关键语句,说说张岱的“痴行”表现在哪些方面?

从视听角度写:不寻常的天气

从时间角度写:不寻常的时间

从人物角度写:不寻常的行踪

是日更定矣。

余挐一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。

小结痴行

山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休? ——宋·林升《题临安邸》

欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。 ——宋·苏轼《饮湖上初晴后雨》

最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。 ——唐·白居易《钱塘湖春行》

风日清和人意好,夕阳箫鼓几船归。 ——宋·徐元杰《湖上》

自古游西湖,或风和日丽,或草木葱茏,或结伴而行。大雪封湖后,常人都避寒不出,唯有张岱,不同寻常,是一种遗世独立的痴行。

凝眸赏痴景,水墨丹青绘雪韵

任务贰

历经探寻,我们已然惊叹于他遗世独立的痴行,但这趟雪夜之旅的精彩远不止于此。当他冲破风雪,眼前豁然开朗的是怎样一幅画卷?请诸君共赏。

赏析痴景

湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥,舟中人两三粒而已。

大雪三日,湖中人鸟声俱绝。

雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。

请诸君速读文章,勾画文中描写雪景的语句,用四字短语概括其特点。

万籁俱寂

水天一白

天地相融

赏析痴景

请大家运用比读法,比较每组的原句和改句,哪一个更好?具体赏析其妙处。

【温馨提示】:

可从手法、用词、意境等角度赏析。

第一组

【原句】雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。

【改句】雾凇沆砀,天与云,与山,与水,上下一白。

★赏析妙处:

“天与云与山与水”由高及低,去掉逗号,运用间接描写,从空间顺序写出了视角变化的层次感,写出天空、云层、远山、湖水连为一体,上下一色,营造了“天云山水”浑然一体、天地苍茫、辽阔宏大的意境。

“上下一白”是直接描写,营造了大雪洁白,天地间混沌一片的意境。

第二组

【原句】湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥,舟中人两三粒而已。

【改句】湖上影子,惟长堤一条、湖心亭一座、与余舟一艘、舟中人两三个而已。

★赏析妙处:

“痕”写出了作者视野的开阔;“点”写出了亭子在湖中小巧玲珑;“芥”写出了扁舟极轻极巧的感觉;“粒”写出了人在天地自然中的渺小感。这几个量词是神来之笔,运用白描的手法,视野由远及近,物品由大到小,让人顿时产生了一种天地之大、人之渺小的感慨。句中大与小形成鲜明对比,更添人如沧海一粟的悲凉。

第三组

【甲】庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。 ——《记承天寺夜游》

【乙】雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白,湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥,舟中人两三粒而已。 ——《湖心亭看雪》

★不同之处:

《记承天寺夜游》用了比喻和明暗对比的方法,将月色比作积水,将竹柏影比作藻荇写出了月光的澄澈,月光之明和影之暗形成对比,塑造了一个明亮通透、富有动感的世界。

《湖心亭看雪》用一系列数量词呈现雪后西湖夜晚的景物,运用白描手法,寥寥几笔描绘出一个静美空灵、超凡脱俗的雪夜。

比较两段文字在景物描写方法上的不同之处。

小结手法

白描本是中国国画技法名,指单用线条勾描形象而不施色彩的画法。作为文学表现手法,指抓住事物的特征,以质朴的文字寥寥几笔就勾勒出事物形象。

白描

工笔

举例:

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。 夕阳西下,断肠人在天涯。

——马致远《天净沙·秋思》

运用白描手法对景物进行了排列,就勾勒出一幅“秋郊夕照图”,烘托了游子的乡思,成就了一首千古绝唱。

剖心悟痴情,尺素传情解雪魂

任务叁

水墨氤氲间,我们仿佛身临其境,领略了湖心亭雪景的空灵与壮美。一切景语皆情语,在这冰天雪地的孤寂中,究竟藏着张岱怎样的痴情?

①张岱遇到了谁?

②他们有何相似之处?

③他们的心情如何?

感悟痴情

亭中人

雪夜游湖

大喜

他乡遇知己,天涯遇知音。

沉醉于月夜雪湖,一样的闲情逸致。

到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒炉正沸。见余大喜曰:“湖中焉得更有此人!”拉余同饮。余强饮三大白而别。问其姓氏,是金陵人,客此。及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴,更有痴似相公者。”

1、“问其姓氏,金陵人,客此。”问其姓氏,不答姓名答籍贯。是张岱写错了,还是另有深意?请结合材料讨论。

【材料一】

“湖心亭看雪”发生于崇祯五年(1632),崇祯十七年明朝灭亡,顺治帝登基,清朝建立;顺治元年(1644),张岱参加反清复明失败,入山著书,两年后写《湖心亭看雪》。

【材料二】

“金陵”即南京,明太祖朱元璋定其为国都,后明成祖朱棣迁都北京。

“金陵”二字承载着家国旧梦,是张岱早已回不去、却也忘不了的故乡。“客”字引发张岱沦为亡国游子,客居他乡他朝的无奈。

张岱经历了国破家亡,江山易主的悲痛,“崇祯”对于此时的张岱而言不仅仅是年号,更是抹不去的故国之思。

2、“莫说相公痴,更有痴似相公者!”同为痴人,都是在大雪三日后来赏雪,金陵客的痴和张岱的痴一样吗?

①金陵客有朋友相伴、有童子伺候;而张岱没带家人、没带朋友,独自一人去湖心亭看雪。由此可见,张岱的痴是孤傲不群的。

②金陵客看雪带了酒,他们一边喝酒聊天,一边随意看雪;而张岱看雪没有带酒,他完全跟雪景融为一体。由此可见,张岱的痴是超凡脱俗的。

③金陵客来西湖只是做客,游玩后就回南京;而张岱一生有20多年住在西湖,西湖就是他的故乡。由此可见,张岱的痴是一往情深的。

痴于天人合一的山水之乐

痴于世俗之外的闲情雅致

痴于高雅脱俗的冰雪人格痴于故土故国的深深思念

张岱之“痴”

3、为何有舟子陪伴,但张岱却说“独”往湖心亭看雪?请结合材料,走近张岱,探究“独”背后深意。

【材料一】

张岱,字宗子,号陶庵,又号蝶庵居士,明末清初山阴(今浙江绍兴)人,文学家。“少为纨绔子弟,极爱繁华好精舍,好美婢,好娈童,好鲜衣,好美食,好骏马,好华灯,好烟火,好梨园,好鼓吹,好古董,好花鸟。”(出自《自为墓志铭》)

从富贵公子到山野乡人,在贫困衰败中固守对故国的“痴心”。

【材料二】

文学创作以小品文见长,有《陶庵梦忆》《西湖梦寻》等传世,明亡后不仕,变成山野文人,专心从事著述,穷困以终。”陶庵国破家亡,无所归止,披发入山……因想余平生,繁华靡丽,过眼皆空,五十年来总成一梦。“(出自《陶庵梦忆》)

都云作者痴,谁解其中味?

特地强调“独”,因为张岱知道无人懂他。

金陵人可能懂张岱雪夜游湖的高雅情趣,未必懂张岱的亡国旧梦、一往深情。

舟子可能懂张岱雪夜游湖的痴迷行为,未必懂张岱的孤傲清高、超凡脱俗。

“独”字充分展示张岱与众不同的情趣,遗世独立、不随俗流的高洁情怀,也反映了他内心深处的孤独与落寞。

故国不再,痴情不改。也许,天地懂他。

小结痴人

◎“痴”于行:遗世独立、闲情逸致;

从这些“痴”中,你看到了一个怎样的张岱?

◎“痴”于景:孤高自傲、洒脱自在;

◎“痴”于情:家国之思、一往情深。

课堂小结

都云作者痴,痴中有深情。怎一个“痴”字了得?张岱以白描绘雪景,以淡笔抒浓情:从踏雪孤绝的痴行,到空灵悠远的痴景,再到家国之思的痴情,这不仅是一个文人的雪夜奇遇,更是一曲遗世独立的精神长歌。

此刻,让我们回望这场雪夜之旅,将这份“痴”中蕴含的孤高与坚守,永远镌刻在古典文化的星河中。

布置作业

1、梳理本课的文言知识;

2、今日,我们与张岱同游湖心亭,游览归来,请大家结合学习和生活,写一篇观后感。谈谈张岱在湖心亭看雪这一行为,对现代快节奏生活中的人们,有何启示意义(不少于200字)。

错落互见的手法(学习积累)

以此含彼,以单方代双方,

既简洁明快,又含蓄深婉。

这篇短文,在叙事上却言简义丰,曲尽其趣。错落互见手法的运用,是其鲜明的特点。

湖中焉得更有此人

湖心亭奇遇,对方惊叹作者的不期而至,犹如作者惊叹对方的捷足先登。

问姓氏而不言姓氏,却从“金陵人”导出,以对方的回答道出身份,既是写对方,也是写自己,姓氏知否顿时无足轻重,暗含诀别之意,悲凉之情隐忍不发,又切实可感。

借舟子之口道出“痴”意,是写“金陵人”,更是写自己的癫狂痴迷,假舟子之辞,顿时妙趣横生。

问其姓氏,是金陵人,客此

更有痴似相公者

错落互见的手法

以此含彼

以单方代双方

文言知识梳理

1、词类活用:

大雪三日

客此

名词用作动词,下大雪。

名词用作动词,客居。

2、古今异义词:

词语 例句 古义 今义

更 湖中焉得更有此人

强 余强饮三大白而别

白 余强饮三大白而别

还

竭力,尽力

酒杯

更加

勉强

与“黑”相对

3、一词多义:

代词,这

湖中人鸟声俱绝

佛印绝类弥勒

动词,表判断

副词,全、都

数词,一

古代夜间的计时单位

副词,还

动词,消失

副词,极

绝

是日更定矣

是金陵人

是

上下一白

惟长堤一痕

是日更定矣

更有痴似相公者

一

更

4、特殊句式:

判断句:是金陵人(“是”表判断)

省略句:见余,大喜曰(“见”前面省略了主语“两人”)

倒装句:更有痴似相公者(状语后置,应为“更有似相公痴者”)

观后感示例

寻回生活的诗意

——观《湖心亭看雪》有感

“大雪三日,湖中人鸟声俱绝”,在这万籁俱寂的世界里,张岱独自乘舟,奔赴一场与自然的约会,令我深受触动。在现代快节奏生活里,我们被时间的洪流裹挟着,每日忙碌于学习,神经时刻紧绷,心灵也愈发疲惫。

张岱的“痴”,是对自然的热爱,是在喧嚣尘世中,为自己寻得一方宁静天地的勇气。这启示我们,即使生活再忙碌,也要学会慢下来,停下匆忙的脚步,去感受自然之美。清晨的第一缕阳光、雨后清新的空气,这些生活中的微小美好,都能滋养我们的心灵。在学习与生活压力大时,不妨像张岱一样,给自己留出片刻闲暇,沉浸于自然,从中汲取力量,让心灵重归宁静,寻回那份被遗忘的诗意与初心 。

都云作者痴,谁解其中味。

学习目标

1、借助注释和工具书,疏通文意,积累常用的文言字词和句式,理解文章内容。

2、紧扣“痴”字,赏析西湖的雪景,品味写景手法,理解作者的精神追求和文章的深层意蕴。

3、结合时代背景,理解作者的文人雅趣,感悟其复杂的情感与人生态度。

明代汪珂玉《西子湖拾翠余谈》曰:“西湖之胜,晴湖不如雨湖,雨湖不如月湖,月湖不如雪湖。”为何雪湖最胜呢?今天,我们一起走进《湖心亭看雪》,一探究竟。

解读标题

从《湖心亭看雪》标题中,我们能读出哪些信息?

地点

湖心亭

事件

看雪

湖心亭位于杭州西湖之中,据说是宋代整修西湖时,以湖泥堆成小山,成为西湖三岛(阮公墩、湖心亭、小瀛洲)之一,后于山上建成亭阁,叫湖心亭。这是观赏西湖风景的好地方,因此常有文人墨客到此赏景。

杭州湖心亭与安徽醉翁亭、北京陶然亭、 长沙爱晚亭并称为“中国四大名亭”。

吟咏文韵

请诸君轻展书卷,诵读吟咏,品其韵味。要求:读准字音,划分节奏。

湖心亭看雪

张岱

崇祯[chóng zhēn]五年/十二月,余/住西湖。大雪三日,湖中/人鸟声/俱绝。是日/更[gēng]定矣,余/挐[ná]一小舟,拥/毳[cuì]衣炉火,独往湖心亭/看雪。雾凇[sōng]沆[hàng]砀[dàng],天/与云/与山/与水,上下一白。湖上影子,惟/长堤[dī]一痕、湖心亭一点、与/余舟一芥[jiè] 、舟中人/两三粒而已。

到亭上,有两人/铺毡[zhān]对坐,一童子/烧酒/炉正沸。见余,大喜曰:“湖中/焉得/更[gèng]有此人!”拉余同饮。余/强[qiǎng]饮三大白/而别。问/其姓氏, 是/金陵人,客此。及/下船,舟子/喃喃[nán]曰:“莫说/相公痴,更有/痴似相公者。”

点睛之笔

初读感悟后,请在文中找出一个最恰当的字评价张岱,并解读其意。

痴

痴,不慧也。从疒疑声。——《说文解字》

◎本义为不聪慧、迟钝。

◎引申为痴迷、着迷,因执着于某事而达到一种浑然忘我的境界,表现出与常人有异。

情境创设

此时,湖山尽白,万籁俱寂,张岱身披斗笠,执一盏灯笼,驾一叶孤舟,邀诸君同游湖心亭。

他将带我们领略怎样的奇绝雪景?又会诉说哪些藏于“痴”中的故事?让我们跟随张岱的脚步,开启这场跨越时空的雪夜之旅。

情境任务

任务一:

循迹探痴行,孤舟独往觅雪踪

任务二:

凝眸赏痴景,水墨丹青绘雪韵

任务三:

剖心悟痴情,尺素传情解雪魂

循迹探痴行,孤舟独往觅雪踪

任务壹

请诸君循着张岱的足迹,晓畅文意,探寻他那令人惊叹的痴行。

晓畅文意

请诸君结合课下注释和工具书,晓畅文意。

崇祯五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱绝。是日更定矣,余挐一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。

我。

晚上八时左右。更,古代夜间的计时单位。

全、都。

裹着裘皮衣服,围着火炉。

撑(船)。

明思宗朱由检年号。

消失。

这。

拥:裹、围。毳:鸟兽的细毛。

崇祯五年十二月,我住在西湖边。大雪接连下了三天,湖中的行人、飞鸟的声音都消失了。这一天晚上八时左右,我撑着船,裹着裘皮衣服,围着火炉,独自前往湖心亭看雪。

雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。

全。

白汽弥漫的样子。

只。

和我的一叶小舟。

一点湖心亭的轮廓。

天寒雾冻在树木上结的白色冰晶。

指西湖长堤在雪中

隐隐露出一道痕迹。

舟中的两三粒人影。

罢了。

(湖面上)冰花周围弥漫着白汽,天和云和山和水,天色湖光全是白皑皑的。湖上的影子,只有西湖长堤在雪中隐隐露出一道痕迹、湖心亭的一点轮廓,和我的一叶小舟、舟中的两三粒人影罢了。

到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒炉正沸。见余,大喜曰:“湖中焉得更有此人!”拉余同饮。

到了湖心亭上,看见有两个人铺好毡子,相对而坐,一个小童正把酒炉(里的酒)烧得滚沸。(他们)看见我非常高兴,说:“湖中哪能还会有这样的人!”(他们)拉着我一同饮酒。

还。

哪能。

相对而坐。

把酒炉里的酒烧得滚沸。

非常高兴。

余强饮三大白而别。问其姓氏, 是金陵人,客此。及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴,更有痴似相公者。”

我尽力喝了三大杯酒,然后和他们道别。(我)问他们的姓氏,(得知他们)是南京人,客居此地。等到(回来时)下了船,船夫嘟哝道:“不要说相公您痴,还有像您一样痴的人呢!”

客居此地。

他们的。

尽力。

三大杯酒。白:古人罚酒时用的酒杯。

还。

不要。

等到。

感知内容

我们循着张岱的足迹,一起同游了湖心亭。此夜主要发生了哪两件事?请诸君分别概括。

第一段:湖心亭看雪景

第二段:湖心亭遇佳客

探寻痴行

大雪三日,湖中人鸟声俱绝。

再读第一段,勾画文中关键语句,说说张岱的“痴行”表现在哪些方面?

从视听角度写:不寻常的天气

从时间角度写:不寻常的时间

从人物角度写:不寻常的行踪

是日更定矣。

余挐一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。

小结痴行

山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休? ——宋·林升《题临安邸》

欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。 ——宋·苏轼《饮湖上初晴后雨》

最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。 ——唐·白居易《钱塘湖春行》

风日清和人意好,夕阳箫鼓几船归。 ——宋·徐元杰《湖上》

自古游西湖,或风和日丽,或草木葱茏,或结伴而行。大雪封湖后,常人都避寒不出,唯有张岱,不同寻常,是一种遗世独立的痴行。

凝眸赏痴景,水墨丹青绘雪韵

任务贰

历经探寻,我们已然惊叹于他遗世独立的痴行,但这趟雪夜之旅的精彩远不止于此。当他冲破风雪,眼前豁然开朗的是怎样一幅画卷?请诸君共赏。

赏析痴景

湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥,舟中人两三粒而已。

大雪三日,湖中人鸟声俱绝。

雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。

请诸君速读文章,勾画文中描写雪景的语句,用四字短语概括其特点。

万籁俱寂

水天一白

天地相融

赏析痴景

请大家运用比读法,比较每组的原句和改句,哪一个更好?具体赏析其妙处。

【温馨提示】:

可从手法、用词、意境等角度赏析。

第一组

【原句】雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。

【改句】雾凇沆砀,天与云,与山,与水,上下一白。

★赏析妙处:

“天与云与山与水”由高及低,去掉逗号,运用间接描写,从空间顺序写出了视角变化的层次感,写出天空、云层、远山、湖水连为一体,上下一色,营造了“天云山水”浑然一体、天地苍茫、辽阔宏大的意境。

“上下一白”是直接描写,营造了大雪洁白,天地间混沌一片的意境。

第二组

【原句】湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥,舟中人两三粒而已。

【改句】湖上影子,惟长堤一条、湖心亭一座、与余舟一艘、舟中人两三个而已。

★赏析妙处:

“痕”写出了作者视野的开阔;“点”写出了亭子在湖中小巧玲珑;“芥”写出了扁舟极轻极巧的感觉;“粒”写出了人在天地自然中的渺小感。这几个量词是神来之笔,运用白描的手法,视野由远及近,物品由大到小,让人顿时产生了一种天地之大、人之渺小的感慨。句中大与小形成鲜明对比,更添人如沧海一粟的悲凉。

第三组

【甲】庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。 ——《记承天寺夜游》

【乙】雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白,湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥,舟中人两三粒而已。 ——《湖心亭看雪》

★不同之处:

《记承天寺夜游》用了比喻和明暗对比的方法,将月色比作积水,将竹柏影比作藻荇写出了月光的澄澈,月光之明和影之暗形成对比,塑造了一个明亮通透、富有动感的世界。

《湖心亭看雪》用一系列数量词呈现雪后西湖夜晚的景物,运用白描手法,寥寥几笔描绘出一个静美空灵、超凡脱俗的雪夜。

比较两段文字在景物描写方法上的不同之处。

小结手法

白描本是中国国画技法名,指单用线条勾描形象而不施色彩的画法。作为文学表现手法,指抓住事物的特征,以质朴的文字寥寥几笔就勾勒出事物形象。

白描

工笔

举例:

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。 夕阳西下,断肠人在天涯。

——马致远《天净沙·秋思》

运用白描手法对景物进行了排列,就勾勒出一幅“秋郊夕照图”,烘托了游子的乡思,成就了一首千古绝唱。

剖心悟痴情,尺素传情解雪魂

任务叁

水墨氤氲间,我们仿佛身临其境,领略了湖心亭雪景的空灵与壮美。一切景语皆情语,在这冰天雪地的孤寂中,究竟藏着张岱怎样的痴情?

①张岱遇到了谁?

②他们有何相似之处?

③他们的心情如何?

感悟痴情

亭中人

雪夜游湖

大喜

他乡遇知己,天涯遇知音。

沉醉于月夜雪湖,一样的闲情逸致。

到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒炉正沸。见余大喜曰:“湖中焉得更有此人!”拉余同饮。余强饮三大白而别。问其姓氏,是金陵人,客此。及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴,更有痴似相公者。”

1、“问其姓氏,金陵人,客此。”问其姓氏,不答姓名答籍贯。是张岱写错了,还是另有深意?请结合材料讨论。

【材料一】

“湖心亭看雪”发生于崇祯五年(1632),崇祯十七年明朝灭亡,顺治帝登基,清朝建立;顺治元年(1644),张岱参加反清复明失败,入山著书,两年后写《湖心亭看雪》。

【材料二】

“金陵”即南京,明太祖朱元璋定其为国都,后明成祖朱棣迁都北京。

“金陵”二字承载着家国旧梦,是张岱早已回不去、却也忘不了的故乡。“客”字引发张岱沦为亡国游子,客居他乡他朝的无奈。

张岱经历了国破家亡,江山易主的悲痛,“崇祯”对于此时的张岱而言不仅仅是年号,更是抹不去的故国之思。

2、“莫说相公痴,更有痴似相公者!”同为痴人,都是在大雪三日后来赏雪,金陵客的痴和张岱的痴一样吗?

①金陵客有朋友相伴、有童子伺候;而张岱没带家人、没带朋友,独自一人去湖心亭看雪。由此可见,张岱的痴是孤傲不群的。

②金陵客看雪带了酒,他们一边喝酒聊天,一边随意看雪;而张岱看雪没有带酒,他完全跟雪景融为一体。由此可见,张岱的痴是超凡脱俗的。

③金陵客来西湖只是做客,游玩后就回南京;而张岱一生有20多年住在西湖,西湖就是他的故乡。由此可见,张岱的痴是一往情深的。

痴于天人合一的山水之乐

痴于世俗之外的闲情雅致

痴于高雅脱俗的冰雪人格痴于故土故国的深深思念

张岱之“痴”

3、为何有舟子陪伴,但张岱却说“独”往湖心亭看雪?请结合材料,走近张岱,探究“独”背后深意。

【材料一】

张岱,字宗子,号陶庵,又号蝶庵居士,明末清初山阴(今浙江绍兴)人,文学家。“少为纨绔子弟,极爱繁华好精舍,好美婢,好娈童,好鲜衣,好美食,好骏马,好华灯,好烟火,好梨园,好鼓吹,好古董,好花鸟。”(出自《自为墓志铭》)

从富贵公子到山野乡人,在贫困衰败中固守对故国的“痴心”。

【材料二】

文学创作以小品文见长,有《陶庵梦忆》《西湖梦寻》等传世,明亡后不仕,变成山野文人,专心从事著述,穷困以终。”陶庵国破家亡,无所归止,披发入山……因想余平生,繁华靡丽,过眼皆空,五十年来总成一梦。“(出自《陶庵梦忆》)

都云作者痴,谁解其中味?

特地强调“独”,因为张岱知道无人懂他。

金陵人可能懂张岱雪夜游湖的高雅情趣,未必懂张岱的亡国旧梦、一往深情。

舟子可能懂张岱雪夜游湖的痴迷行为,未必懂张岱的孤傲清高、超凡脱俗。

“独”字充分展示张岱与众不同的情趣,遗世独立、不随俗流的高洁情怀,也反映了他内心深处的孤独与落寞。

故国不再,痴情不改。也许,天地懂他。

小结痴人

◎“痴”于行:遗世独立、闲情逸致;

从这些“痴”中,你看到了一个怎样的张岱?

◎“痴”于景:孤高自傲、洒脱自在;

◎“痴”于情:家国之思、一往情深。

课堂小结

都云作者痴,痴中有深情。怎一个“痴”字了得?张岱以白描绘雪景,以淡笔抒浓情:从踏雪孤绝的痴行,到空灵悠远的痴景,再到家国之思的痴情,这不仅是一个文人的雪夜奇遇,更是一曲遗世独立的精神长歌。

此刻,让我们回望这场雪夜之旅,将这份“痴”中蕴含的孤高与坚守,永远镌刻在古典文化的星河中。

布置作业

1、梳理本课的文言知识;

2、今日,我们与张岱同游湖心亭,游览归来,请大家结合学习和生活,写一篇观后感。谈谈张岱在湖心亭看雪这一行为,对现代快节奏生活中的人们,有何启示意义(不少于200字)。

错落互见的手法(学习积累)

以此含彼,以单方代双方,

既简洁明快,又含蓄深婉。

这篇短文,在叙事上却言简义丰,曲尽其趣。错落互见手法的运用,是其鲜明的特点。

湖中焉得更有此人

湖心亭奇遇,对方惊叹作者的不期而至,犹如作者惊叹对方的捷足先登。

问姓氏而不言姓氏,却从“金陵人”导出,以对方的回答道出身份,既是写对方,也是写自己,姓氏知否顿时无足轻重,暗含诀别之意,悲凉之情隐忍不发,又切实可感。

借舟子之口道出“痴”意,是写“金陵人”,更是写自己的癫狂痴迷,假舟子之辞,顿时妙趣横生。

问其姓氏,是金陵人,客此

更有痴似相公者

错落互见的手法

以此含彼

以单方代双方

文言知识梳理

1、词类活用:

大雪三日

客此

名词用作动词,下大雪。

名词用作动词,客居。

2、古今异义词:

词语 例句 古义 今义

更 湖中焉得更有此人

强 余强饮三大白而别

白 余强饮三大白而别

还

竭力,尽力

酒杯

更加

勉强

与“黑”相对

3、一词多义:

代词,这

湖中人鸟声俱绝

佛印绝类弥勒

动词,表判断

副词,全、都

数词,一

古代夜间的计时单位

副词,还

动词,消失

副词,极

绝

是日更定矣

是金陵人

是

上下一白

惟长堤一痕

是日更定矣

更有痴似相公者

一

更

4、特殊句式:

判断句:是金陵人(“是”表判断)

省略句:见余,大喜曰(“见”前面省略了主语“两人”)

倒装句:更有痴似相公者(状语后置,应为“更有似相公痴者”)

观后感示例

寻回生活的诗意

——观《湖心亭看雪》有感

“大雪三日,湖中人鸟声俱绝”,在这万籁俱寂的世界里,张岱独自乘舟,奔赴一场与自然的约会,令我深受触动。在现代快节奏生活里,我们被时间的洪流裹挟着,每日忙碌于学习,神经时刻紧绷,心灵也愈发疲惫。

张岱的“痴”,是对自然的热爱,是在喧嚣尘世中,为自己寻得一方宁静天地的勇气。这启示我们,即使生活再忙碌,也要学会慢下来,停下匆忙的脚步,去感受自然之美。清晨的第一缕阳光、雨后清新的空气,这些生活中的微小美好,都能滋养我们的心灵。在学习与生活压力大时,不妨像张岱一样,给自己留出片刻闲暇,沉浸于自然,从中汲取力量,让心灵重归宁静,寻回那份被遗忘的诗意与初心 。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)