2024—2025学年度河南省南阳市邓州市七年级下学期期中考试试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度河南省南阳市邓州市七年级下学期期中考试试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 857.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-26 15:47:29 | ||

图片预览

文档简介

河南省南阳市邓州市2024-2025学年七年级下学期期中历史试题

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

1.《历代诗·陈》中有诗句“六朝至此灭,天下归杨坚”。与这首诗直接相关的史实是( )

A.秦灭东方六国 B.隋朝统一全国 C.北周政权瓦解 D.隋朝定都大兴

2.在大运河的修建过程中,劳动人民冲破自然限制,最终解决了开辟水源、保持水量、改造地形、克服洪水泥沙之害等难题。由此可见,大运河的开通( )

A.凝结了劳动人民智慧 B.加重了劳动人民负担

C.加强了南北地区交流 D.带动了沿河经济发展

3.魏晋时期“上品无寒门,下品无士族”,隋朝以后“朝为田舍郎,暮登天子堂”。这一变化得益于( )

A.分封制的实施 B.郡县制的实施 C.世袭制的延续 D.科举制的推行

4.唐太宗出巡时发现一些村落逼仄,农民占田不足,立即采取措施切实推行均田令;他还推行常平仓制度,以便帮助农民度过灾荒之年。这体现出唐太宗( )

A.关注民生 B.重视水利 C.善于纳谏 D.厉行节俭

5.唐代陆贽这样评价武则天:“当代谓知人之明,累朝赖多士之用。”该评价意在赞扬武则天( )

A.多谋善断 B.锐意改革 C.知人善任 D.德才兼备

6.他曾向唐玄宗建言十事,为开元初年的施政提供了依据,被誉为“救时宰相”“他”是( )

A.管仲 B.李斯 C.房玄龄 D.姚崇

7.曲辕犁由11个部件构成,设计精妙,轻便灵巧,操作时可自如地控制入土深浅。这样的构造( )

A.方便除草 B.利于灌溉 C.节约用料 D.省力提效

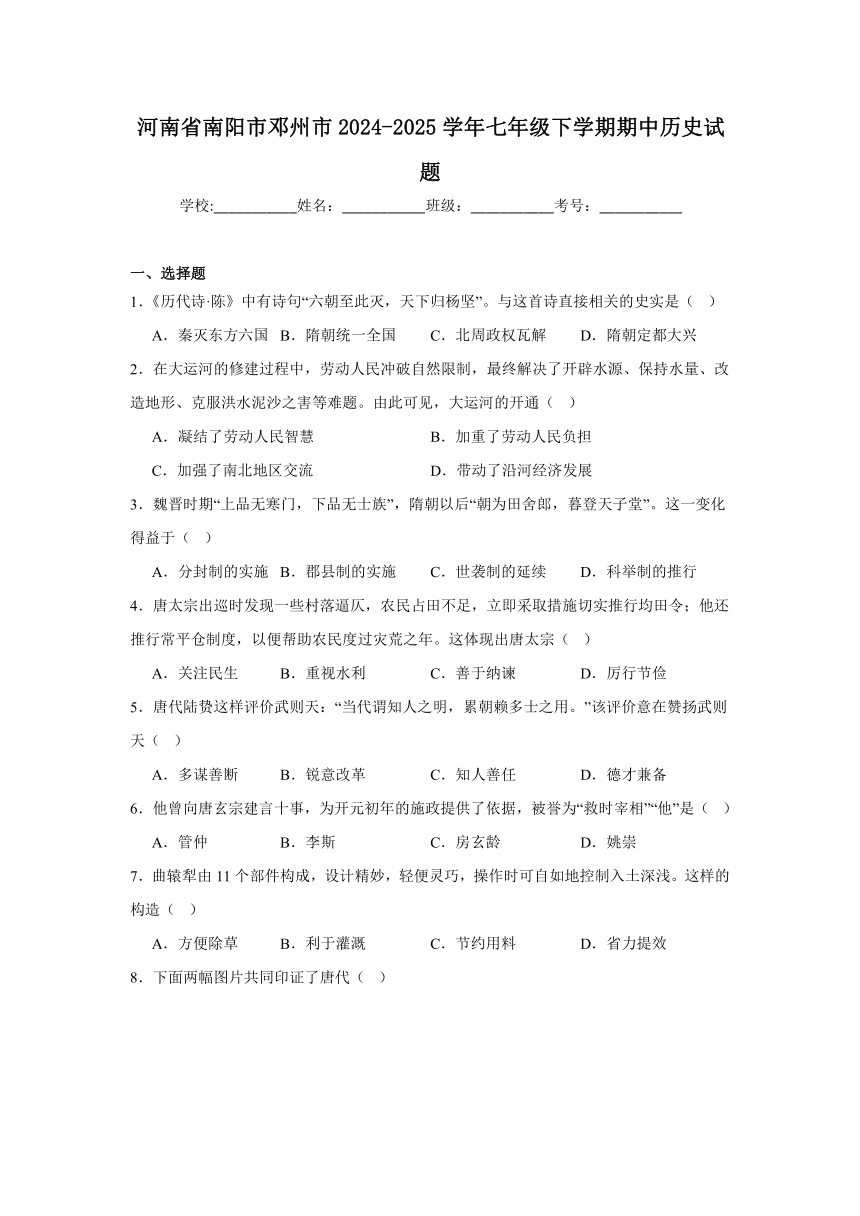

8.下面两幅图片共同印证了唐代( )

A.开放的社会风气 B.高超的雕塑艺术

C.精湛的绘画技巧 D.豪迈的尚武风气

9.僧一行从测量中算出地球上南北相差351里80步(合今129.22千米),北极高度相差度,这是人类第一次对地球子午线的科学测量,比外国早了约90年。这反映出唐朝科技成就( )

A.注重理论 B.继承前人 C.领先世界 D.着眼实用

10.认为人们迷信鬼神是力量虚弱的表现,如果人们掌握了道(客观规律),使人力足以支配自然,就不会相信鬼神了。此观点的提出者是( )

A.僧一行 B.孙思邈 C.韩愈 D.柳宗元

11.五代十国时期,南方各个政权为了维持生存,不被兼并,竞相发展经济,使南方经济获得了前所未有的发展。这反映了当时南方经济发展的( )

A.表现 B.特点 C.影响 D.背景

12.孙思邈在《千金方·序》中说:“人命至重,有贵千金,一方济之,德逾于此。他认为行医不能图利,无论贫富贵贱应一视同仁。这体现出孙思邈( )

A.注重实践 B.医德高尚 C.医术高超 D.博学多才

13.苏轼认为:“至唐颜、柳,始集古今笔法而尽发之,极书之变,天下翕然以为宗师,而锺、王之法益微。”这里评价的是唐朝的( )

A.绘画风格 B.书法艺术 C.印刷技术 D.雕塑成就

14.在敦煌初期的佛教艺术中,出现了各种不同的风格,既有犍陀罗风格,也有马土腊风格,还有西域的龟兹等地区的风格。这意在说明当时( )

A.商贸往来不断 B.社会经济发展 C.中外交流频繁 D.文化教育昌盛

15.和过去的朝代相比,宋朝在政治上有其突出的特点。如在内政上重用文臣,使文臣的地位大大高于武将,“满朝朱紫贵,尽是读书人”。这里的“特点”指( )

A.重农抑商 B.崇文抑武 C.削弱相权 D.轻视武备

16.据学者估计,变法实施后,全国兴修水利工程1万余处,灌田36万余顷,推动了生产的发展。这说明王安石变法( )

A.实现了强兵目标 B.取得了一定成效

C.增加了政府收入 D.减轻了百姓负担

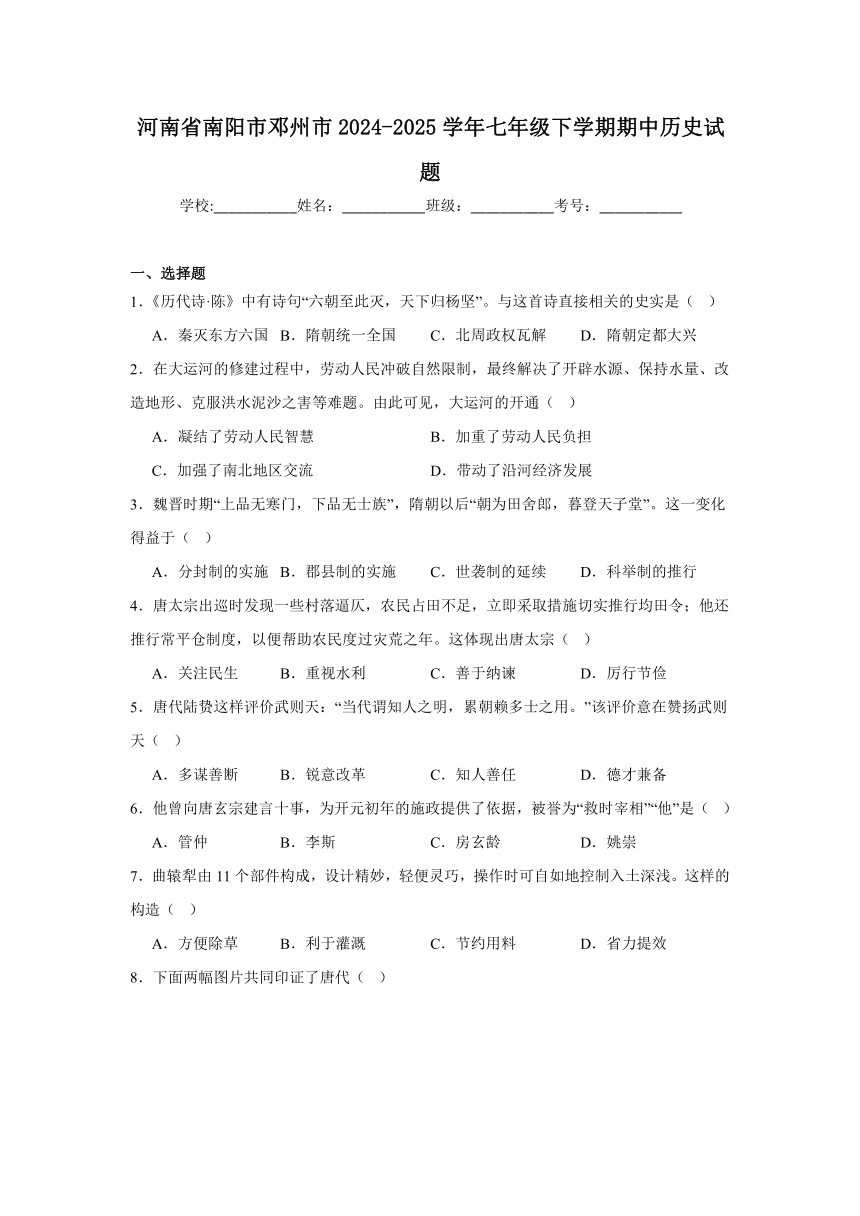

17.下列内容共同反映了当时( )

A.民族交融的现象 B.冶铁技术的进步

C.饮茶风气的盛行 D.商品经济的发展

18.他坚持抗金多年,深受人民爱戴;他死后,“天下闻者,无不垂涕,下至三尺之童,皆怨秦桧”。“他”是( )

A.寇准 B.范仲淹 C.王安石 D.岳飞

19.“山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休?暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。”南宋诗人林升的这首《题临安邸》生动反映了南宋统治者( )

A.重视商业 B.偏安一隅 C.励精图治 D.誓师北伐

20.与下面材料相关的历史人物是( )

13世纪上半叶,茫茫草原上突然刮起一阵旋风。旋风掠过大半个欧亚大陆,一个让全世界震惊的草原游牧帝国,像一轮太阳跃出历史的地平线。

A.耶律阿保机 B.完颜阿骨打 C.元昊 D.铁木真

二、材料题

21.阅读材料,完成下列要求。

材料一 隋东都洛阳南对伊阙,北倚邙山,洛水横贯其中,具有“控以三河,固以四塞”的优越地理形势。大运河开通以后,洛阳成为东连江都、余杭,北通涿郡,西接长安的交通中心,经济日益繁荣。隋炀帝时,以洛阳为东都,炀帝和朝臣常驻东都,东都成为实际上的都城。

——人民教育出版社、中国地图出版社教材出版分社编著《中国历史地图册七年级下册》

材料二 唐朝诗人罗隐在《炀帝陵》一诗中写道:“君王忍把平陈业,只换雷塘数亩田。”

(1)根据材料一和所学知识画出隋朝大运河示意图,示意图要包括大运河的南北起止点、中心及四段的名称。(注意古今地名变化)

(2)根据材料二和所学知识概括出隋炀帝为什么会落得如此下场?隋朝速亡的原因是什么?

22.阅读材料,完成下列要求。

材料一 至贞观三年,关中丰熟……由是官吏多自清谨。制驭王公、妃主之家,大姓豪猾之伍,皆畏威屏迹,无敢侵欺细人。商旅野次,无复盗贼,囹圄常空,马牛布野,外户不闭。又频致丰稔,米斗三四钱,行旅自京师至于岭表,自山东至于沧海,皆不赏粮,取给于路。

——《贞观政要·政体》

材料二 百千家似围棋局,十二街如种菜畦。遥认微微入朝火,一条星宿五门西。

——白居易《登观音台望城》

材料三 且如天下诸津,舟航所聚……弘舸巨舰,千轴万艘,交贸往还,昧旦永日。

——《旧唐书·崔融传》

(1)材料一反映了贞观年间怎样的社会状况?

(2)材料二中白居易的《登观音台望城》描写了长安城什么样的特点?材料三反映出了什么样的盛况?

(3)综合上述并结合所学知识,概括唐朝初期和中期出现盛世局面的原因。

23.阅读材料,完成下列要求。

材料一 在与少数民族的关系方面,唐太宗采取以怀柔为主的羁縻政策。在边远少数民族地区设立羁縻府州,任命各族首领为都督、刺史等,以统辖本族。他通过“和亲”的方法,进一步发展民族关系。又开通通往西域的大碛道和通往北方边疆地区的参天可汗道,以加强内地与边疆少数民族地区的经济、文化联系。

——摘编自张传玺主编《简明中国古代史》(第五版)

材料二 唐代诗歌之所以兴盛,与当时的社会环境分不开。一方面,唐代经济发达,社会风气开放,处于古代社会的鼎盛时期,这为诗歌创作提供了宽松的社会环境;另一方面,科举制度的推行也促进了文人的创作。唐诗题材广泛,风格多样,内容丰富,有的描写地理、战争、农村、城市等,也有的关注历史、政治、各阶层人民的生活、妇女的遭遇等。

——《义务教育教科书教师教学用书中国历史七年级下册》

(1)根据材料一,概括唐朝处理民族关系的方式。由此可知,当时民族交往的主流是什么?

(2)根据材料二,概括唐诗兴盛与社会环境之间的关系。

24.阅读材料,完成下列要求。

材料一 唐末五代“方镇太重,君弱臣强”。北宋建立后,为了长治久安,赵匡胤实行了“稍夺其权,制其钱谷,收其精兵”的措施,进一步加强中央集权。然而,宋太祖君臣们却矫枉过正,形成了臃肿腐败的官僚机构和严重的冗官现象,更造成地方财政困难。

——摘编自李天石、王建成主编《中国古代史教程》

材料二 宋仁宗庆历以后,国家财政即出现了入不敷出的困难局面。到宋英宗治平二年(1065年)亏空高达1500余万缗。宋神宗即位后,财政困难进一步加剧。

——摘编自欧峰吴、营明军《王安石变法的财政意义探析》

材料三 宋神宗一即位就提出“天下弊事至多,不可不革”“当今理财最为急务”,并于次年启用王安石为参知政事,主持变法。

——摘编自欧峰昊、营明军《王安君变法的财政意义探析》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出宋初统治者为实现“长治久安”采取的主要措施。

(2)根据材料二,概括当时出现的困难有哪些?

(3)综上所述,指出材料二中的“困难”与材料一、材料二的内容分别有怎样的联系?

25.阅读材料,完成下列要求

材料一

《元朝交通路线图》

材料二 元朝是一个建立在武力征服基础上的多民族帝国。它稳定统治了中原和边疆一百多年,始终保持辽阔的版图,这是很难做到的巨大成就,也是留给后世的主要遗产。元朝在多民族国家治理方面作出了有益的探索和贡献,尽管一些政策在元亡之后没有得到延续,但不乏深远影响。它在国家治理方面的不足,也值得进行省思。

——张帆《元朝的多民族统一与国家认同》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括元朝水陆交通的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,举例说明元朝在多民族国家治理方面的贡献。

(3)据三则材料和结合所学知识,概括辽宋夏金元时期的历史特征或发展趋势。

试卷第1页,共3页

《河南省南阳市邓州市2024-2025学年七年级下学期期中历史试题》参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B A D A C D D A C D

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 D B B C B B A D B D

1.B

【详解】根据题干信息“六朝至此灭,天下归杨坚”并结合所学知识可知,589年隋文帝杨坚灭陈,统一全国,结束南北朝分裂对峙局面,B项正确;题干强调的是隋朝的统一,与秦灭六国无关,排除A项;北周政权的瓦解与隋朝的建立没有直接关系,排除C项;581年,北周外戚杨坚(即隋文帝)夺取了政权,建立隋朝,定都大兴。589年,隋灭陈,结束了长期分裂的局面,重新统一了全国,材料强调的是隋朝统一全国,排除D项。故选B项。

2.A

【详解】根据题干“在大运河的修建过程中,劳动人民冲破自然限制,最终解决了开辟水源、保持水量、改造地形、克服洪水泥沙之害等难题”可知,劳动人民在修建过程中克服了诸多自然难题,如水源、地形、洪水等,这直接体现了劳动人民的智慧与创造力,A项正确;题干强调大运河的积极影响,而不是开凿大运河消极影响,排除B项;大运河开通后的作用,但题干仅讨论修建过程的技术难题,未涉及开通后的影响,排除C项;带动了沿河经济发展,同样属于开通后的经济效果,与题干“修建过程”无关,排除D项。故选A项。

3.D

【详解】据题干“上品无寒门,下品无士族”“朝为田舍郎,暮登天子堂”和所学知识可知,由魏晋的“上品无寒门,下品无士族”到隋唐的“朝为田舍郎,暮登天子堂”是因为科举制的推行使得社会阶层有了流动,D项正确;分封制的实施可能会形成等级制度而不是推动社会阶层的流动,排除A项;郡县制是一种地方行政制度,与选官制度的变化没有直接和必然的联系,排除B项;世袭制可能会固化社会阶层,而不会推动社会阶层的流动,排除C项。故选D项。

4.A

【详解】根据题干“唐太宗出巡时发现一些村落逼仄,农民占田不足,立即采取措施切实推行均田令;他还推行常平仓制度,以便帮助农民度过灾荒之年”可知,唐太宗在出巡时发现农民占田不足,立即采取措施推行均田令,并推行常平仓制度以帮助农民度过灾荒之年。这些举措直接体现了唐太宗对农民生计和农业生产问题的关注,目的是改善民生和稳定社会,A项正确;水利工程如灌溉、治水等,但题干中没有提到任何水利相关的内容,均田令是土地分配,常平仓是粮食储备,与水利无关,排除B项;纳谏指接受臣下的劝谏,题干中说唐太宗“发现”问题后立即采取措施,但未提是否有人进谏。他主动出巡发现问题,没有体现纳谏,排除C项;题干中均田令是分配土地,常平仓是储备粮食,都属于社会福利措施,并非减少政府消费,非节俭措施,排除D项。故选A项。

5.C

【详解】根据题干“当代谓知人之明,累朝赖多士之用”,意思是当时的人都认为武则天有知人之明,后来几朝都得益于她选拔的人才”。“知人之明”强调识别人才的眼光,“多士之用”体现善于任用人才,知人善任符合题意,C项正确;“多谋善断”指善于谋划和决断,与题干无关,排除A项;“锐意改革”指积极推行改革,题干未提及,排除B项;“德才兼备”强调品德与才能,题干未涉及品德内容,排除D项。故选C项。

6.D

【详解】根据题干中的“救时宰相”曾向唐玄宗提出十项施政建议(“建言十事”),推动开元初年的改革,并结合所学知识,可知姚崇是唐玄宗开元初年名相,其提出的十条建议被玄宗采纳,奠定了开元盛世的基础,史称“救时宰相”,D项正确;管仲是春秋时期齐国名相,与唐朝无关,排除A项;李斯是秦朝丞相,与唐玄宗无关,排除B项;房玄龄是唐太宗时期宰相,属贞观之治时期,排除C项。故选D项。

7.D

【详解】根据题干“曲辕犁由11个部件构成,设计精妙,轻便灵巧,操作时可自如地控制入土深浅”可知,曲辕犁的设计特点,轻便灵巧、自如控制入土深浅,直接提升了耕作效率,减轻了人力或畜力的负担,推动了农业生产力的发展,因此其核心优势在于省力和提高工作效率,D项正确;除草主要依赖锄具,曲辕犁的核心功能是翻土深耕,与除草无直接关联,排除A项;灌溉需依靠水渠、水车等水利设施,曲辕犁作为耕地工具,不涉及灌溉功能,排除B项;曲辕犁的改进在于结构优化(如将直辕改为曲辕),虽部件精简,但核心价值是提升效率,题干未强调“节约用料”,排除C项。故选D项。

8.A

【详解】根据题干“图1戴帷帽骑马”可知,说明女性可参加户外活动,帷帽融合胡服元素体现民族交融;根据题干“图2仕女弃棋”可知,说明贵族女性有休闲娱乐自由。两者共同反映唐代社会对女性的限制较少,社会氛围包容开放,印证了唐代开放的社会风气,A项正确;题干两幅图反映唐代社会对女性限制较少,社会氛围包容开放,与雕塑艺术无关,排除B项;题干两幅图反映唐代社会对女性限制较少,社会氛围包容开放,无法体现绘画技巧,排除C项;唐朝受到西北少数民族习俗的影响,刚健豪迈的尚武风气盛行一时,与题干两幅画信息不符,排除D项。故选A项。

9.C

【详解】根据题干“僧一行从测量中算出地球上南北相差351里80步(合今129.22千米),北极高度相差度,这是人类第一次对地球子午线的科学测量,比外国早了约90年”可知,僧一行对地球子午线的科学测量比外国早了约90年,这体现了唐朝科技成就在世界范围内的领先地位,C项正确;僧一行的测量强调实证和观测,而非纯理论推导,不符合题干重点,排除A项;题干没有提到他是否继承了前人的工作,僧一行的测量是创新的,第一次科学测量,所以可能不是继承,排除B项;子午线测量可能用于历法修订等实用目的,但题干强调其科学性和世界首次,实用不是核心,排除D项。故选C项。

10.D

【详解】根据题干“认为人们迷信鬼神是力量虚弱的表现,如果人们掌握了道(客观规律),使人力足以支配自然,就不会相信鬼神了”并结合所学知识可知,观点强调掌握客观规律(道)可支配自然,否定迷信鬼神,属于唯物主义思想。柳宗元是唐代唯物主义者,主张自然现象有其规律(“天人不相预”),反对天命鬼神,D项正确;僧一行是唐代天文学家,主要贡献在天文历法方面,并非强调此类哲学思想,排除A项;孙思邈为医药学家,与题干信息不符,排除B项;韩愈是唐代文学家、思想家,倡导古文运动,其思想主要是维护儒家道统等,与题干不符,排除C项。故选D项。

11.D

【详解】根据材料,题干描述南方政权为生存竞相发展经济,促使经济大发展。此现象反映的是南方地区经济发展的原因,也就是背景,D项正确;“表现”通过经济成果来体现,如农业、商业发展,题干未直接描述,排除A项;“特点”指独特之处,如区域特色,题干未涉及,排除B项;“影响”指经济带来的后续变化,如文化繁荣,题干未提及,排除C项。故选D项。

12.B

【详解】根据题干“‘人命至重,有贵千金,一方济之,德逾于此’。他认为行医不能图利,无论贫富贵贱应一视同仁”可知,孙思邈认为人的生命极其宝贵,比千金更贵重,若能以一剂药方救助生命,医德的价值就超过千金。孙思邈强调“德逾于此”,直接指向医德的重要性,体现出孙思邈医德高尚,B项正确;注重实践涉及临床经验,与题干信息不符,排除A项;“医术高超”虽符合史实,但题干未提技术,排除C项;题干没涉及孙思邈的知识广度,博学多才与题干信息不符,排除D项。故选B项。

13.B

【详解】根据材料“至唐颜、柳,始集古今笔法而尽发之,极书之变,天下翕然以为宗师,而锺、王之法益微”和所学可知,颜真卿、柳公权集古今笔法之大成,使书法变化达到极致,魏晋书法家钟繇和王羲之,颜真卿、柳公权柳是唐代著名书法家,以楷书著称,因此苏轼评价的是唐朝的书法艺术领域的成就,B项正确;“集古今笔法”“极书之变”等表述均围绕书法技艺的集大成与创新展开,与绘画无关,排除A项;印刷技术属唐代文化成就,但与“笔法”“书法”无关,排除C项;唐朝雕塑成就有唐三彩、石窟艺术,与题干信息不符,排除D项。故选B项。

14.C

【详解】根据题干“在敦煌初期的佛教艺术中,出现了各种不同的风格,既有犍陀罗风格,也有马土腊风格,还有西域的龟兹等地区的风格”可知,敦煌初期佛教艺术中融合了多种风格,犍陀罗风格是古印度与希腊化艺术结合的产物,马土腊风格是印度本土佛教艺术,西域龟兹风格是中亚地区特色,这些不同地域的艺术风格共存,直接反映了敦煌作为丝绸之路枢纽的中外文化交流频繁,C项正确;商贸往来不断虽与丝绸之路相关,但题干强调“艺术风格”的文化融合,而非商贸,排除A项;经济发展可能为艺术繁荣提供基础,但题干未提及经济因素,而是突出风格来源的多样性,排除B项;题干涉及文化昌盛,但题干强调外来风格的影响,说明的是文化交流,而非单纯的本土文化教育兴盛,排除D项。故选C项。

15.B

【详解】根据题干“满朝朱贵紫,尽是读书人”可知,强调朝廷中文官的主导地位。宋太祖赵匡胤通过“杯酒释兵权”解除武将威胁,确立“以文制武”的国策,文官担任枢密院长官(掌兵权)、地方知州(取代节度使)。扩大科举取士规模,文人通过考试入仕成为统治核心。因此题干描述的“文臣地位高于武将”是宋朝崇文抑武政策的直接体现,B项正确;重农抑商强调农业为本、限制商业,与题干“文臣地位高于武将”无关,排除A项;宋朝通过设枢密院、三司分割宰相权力,但题干未提及相权,排除C项;轻视武备是“抑武”的结果(如军队战斗力下降),但题干强调“政治制度特点”,而非后果,排除D项。故选B项。

16.B

【详解】根据题干“变法实施后,全国兴修水利工程1万余处,灌田36万余顷,推动了生产的发展”和所学可知,王安石变法实施后,全国兴修水利工程1万余处,灌田36万余顷,促进水利工程和农业生产的发展,说明变法确实取得了一定成效,B项正确;题干“强兵”涉及军事改革,与水利无关,排除A项;“增加收入”虽为变法目标之一,但题干未提及财政收入或经济政策的效果,排除C项;“减轻负担”与水利建设无直接关联,排除D项。故选B项。

17.A

【详解】根据题干“图1契丹货币”“图2河北宣化辽墓壁画《备茶图》”并结合所学知识可知,契丹族与汉族之间经济文化交流频繁,反映了当时民族交融的现象,A项正确;冶铁技术属于手工业发展状况,题干信息不符,排除B项;饮茶已经成为辽朝人的日常生活习惯,但图1契丹货币信息不符,排除C项;题干两幅图没涉及经济发展状况,无法得出商品经济的发展,排除D项。故选A项。

18.D

【详解】根据题干“他坚持抗金多年,深受人民爱戴”“天下闻者,无不垂涕,下至三尺之童,皆怨秦桧”并结合所学知识可知,岳飞是南宋著名抗金将领,领导“岳家军”多次击败金兵,深受百姓尊敬。1142年,他被奸臣秦桧以“莫须有”罪名陷害致死。死后,民间广泛流传他的事迹,对秦桧的怨恨深植人心,D项正确;寇准是北宋名相,以“澶渊之盟”对抗辽国(非金国),与秦桧无关,排除A项;范仲淹是北宋政治家、文学家,推动“庆历新政”改革内政,未直接抗金,与秦桧无关,排除B项;王安石是北宋改革家,推行“王安石变法”,专注于内政,未涉及抗金,与秦桧无关,排除C项。故选D项。

19.B

【详解】根据题干信息“山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休?暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州”可知,诗中南宋统治者在临安(今杭州 )苟且偷安,不思收复失地,把杭州当作北宋的汴州,反映其偏安一隅的状态,B项正确;重视商业主要表现在减免商税、重视商人利益等,与题意不符,排除A项;“励精图治”指统治者或执政集团振奋精神、致力于治理国家,以实现国泰民安、国力强盛的目标,与题意不符,排除C项;誓师北伐与题干中描述的南宋统治者不思进取、满足现状不符,排除D项。故选B项。

20.D

【详解】根据题干信息“13世纪上半叶,茫茫草原上突然刮起一阵旋风。旋风掠过大半个欧亚大陆,一个让全世界震惊的草原游牧帝国,像一轮太阳跃出历史的地平线”并结合所学知识可知,1206年,铁木真统一蒙古各部,建立蒙古政权,之后蒙古军队不断扩张,横扫亚欧大陆,符合“13世纪上半叶”“草原游牧帝国”“掠过大半个欧亚大陆”这些特征,所以缔造者是铁木真,D项正确;耶律阿保机是辽朝(契丹国)的建立者,他建立的是契丹政权,并非“横扫亚欧大陆”的草原游牧帝国,排除A项;完颜阿骨打是金朝的建立者,金朝主要统治区域在北方,未达到横扫亚欧大陆的程度,排除B项;元昊是西夏王朝的建立者,西夏疆域主要在今宁夏、甘肃一带,没有横扫亚欧大陆,排除C项。故选D项。

21.(1)

(2)下场:隋炀帝不恤民力、急功近利、奢侈无度,致使民不聊生,社会矛盾激化,最后被叛军杀死在江都。

原因:隋炀帝的残暴统治。

【详解】(1)示意图:根据材料一“大运河开通以后,洛阳成为东连江都、余杭,北通涿郡,西接长安的交通中心”,结合所学知识,隋朝大运河以洛阳为中心,北抵涿郡(今北京),南至余杭(今杭州),从北到南分为四段:永济渠、通济渠、邗沟、江南河。绘制示意图需标注这些关键信息(起止点、中心、四段名称),体现运河连接南北、以洛阳为核心的交通格局,同时,注意字的写法。

(2)隋炀帝下场:根据材料二“君王忍把平陈业,只换雷塘数亩田”,结合所学知识,隋炀帝不恤民力,大规模征发民夫修运河、建东都,急功近利,频繁发动战争,三次东征辽东,奢侈无度,营建宫殿,导致百姓困苦,社会矛盾激化,最终在江都被叛军杀死,反映其统治的失道与失败。

原因:综合材料和结合所学知识,隋朝速亡是因为隋炀帝的暴政,包括过度征役、滥用民力、好大喜功,使生产遭到破坏,民不聊生,引发农民起义,各地豪强割据,最终导致隋朝迅速灭亡,体现暴政对王朝统治的致命影响。

22.(1)社会状况:经济上粮食丰收,畜牧业、商业发展; 政治上王公贵族和官员行事谨慎,不敢为非作歹、欺辱百姓; 社会治安良好,恶性治安案件发生率很低,整个社会呈现出和谐发展的态势。

(2)特点:规模宏伟、功能分置、井然有序。

盛况:唐朝沿海、沿江商品贸易繁荣发展。

(3)原因:统治者关注民生,减轻百姓负担,鼓励发展生产; 统治者严格考察各级官吏的政绩,特别是对地方官的考核;统治者制定了较为宽松的法律,减省了过重过繁的刑罚。

【详解】(1) 社会状况:根据材料一“关中丰熟……米斗三四钱,行旅自京师至于岭表,自山东至于沧海,皆不赍粮,取给于路”,可得出经济上粮食丰收,物价低,商业、交通便利(行旅沿途可获取物资);根据材料“官吏多自清谨……王公、妃主之家,大姓豪猾之伍,皆畏威屏迹,无敢侵欺细人”,可得出政治上官吏清廉,王公贵族、豪强不敢欺压百姓,社会秩序良好;根据材料“商旅野次,无复盗贼,囹圄常空,马牛布野,外户不闭”,可得出社会治安极佳,盗窃等犯罪少,社会和谐安定。从经济、政治、社会秩序维度,展现贞观年间盛世风貌。

(2)特点:根据材料二“百千家似围棋局,十二街如种菜畦”,描绘长安城布局规整(像围棋盘、菜畦),可得出规模宏伟、功能分区明确、井然有序的特点,如唐朝长安城有宫城、皇城、外郭城,街道整齐划一。

盛况:根据材料三“天下诸津,舟航所聚……弘舸巨舰,千轴万艘,交货往来,昧旦永日”,可得出唐朝沿海、沿江港口贸易繁荣,航运发达,商船众多,货物交易频繁,展现唐朝中期商业交通的兴盛。

(3) 原因:综合以上材料中贞观之治、长安布局、商业繁荣内容和结合所学唐朝统治政策知识,统治者关注民生(如唐太宗轻徭薄赋),减轻百姓负担,鼓励农业、手工业发展,为盛世奠定经济基础;唐太宗重视地方官治理,严格考察官吏政绩,整顿吏治,保证政治清明,提高行政效率;制定宽松法律,减少严刑峻法,稳定社会秩序,促进社会和谐。这些因素共同作用,推动唐朝初期和中期出现盛世局面。

23.(1)方式:设置机构管辖、和亲等。主流:各民族和平交往。

(2)关系:宽松的社会环境促进了唐诗的兴盛; 唐诗的内容在一定程度上反映了当时的社会环境情况。

【详解】(1)方式:根据材料一“在边远少数民族地区设立羁縻府州”可知,唐朝处理民族关系的方式有设置机构管辖,任命各族首领为都督、刺史等,以统辖本族。根据材料一“通过‘和亲’的方法,进一步发展民族关系”可知,唐朝处理民族关系的方式有通过“和亲”的方法,进一步发展民族关系。

主流:根据材料一“在与少数民族的关系方面,唐太宗采取以怀柔为主的羁縻政策。”可知,唐朝时的各民族主要是以和平交往为主,促进各民族的交流交往交融。

(2)关系:根据材料二“唐代经济发达,社会风气开放,处于古代社会的鼎盛时期,这为诗歌创作提供了宽松的社会环境”可知,唐朝宽松的社会环境促进了唐诗的兴盛;根据材料二“有的描写地理、战争、农村、城市等,也有的关注历史、政治、各阶层人民的生活、妇女的遭遇等”可知, 唐诗的内容在一定程度上反映了当时的社会环境情况。

24.(1)措施:加强中央集权,加强对地方的统治;收回节度使的军权、财权;加强君权,削弱相权;崇文抑武,发展文教,改革科举。

(2)困难:国家财政入不敷出,亏空严重;财政危机不断加剧。

(3)联系:加强中央集权过程中机构重叠、官员冗余,增加了财政支出,最终导致财政危机;为解决财政危机,富国强兵,宋神宗任用王安石主持变法。

【详解】(1)措施:根据材料一“实行了‘稍夺其权,制其钱谷,收其精兵’的措施,进一步加强中央集权”,结合所学知识,“稍夺其权”指加强中央集权,削弱地方权力;“制其钱谷”是收回地方财权,设转运使管理地方财政;“收其精兵”为收归地方兵权,将地方精锐编入中央禁军;同时,宋初还通过加强君权,分割相权,设枢密院、三司;崇文抑武,重视文官,抑制武将权力;发展文教,扩大科举取士措,巩固统治,实现“长治久安”。这些措施从中央与地方、君权与相权、军事与文化等角度,构建宋初集权体系。

(2)困难:根据材料二“国家财政即出现了入不敷出的困难局面……亏空高达1500余万缗……财政困难进一步加剧”,可得出国家财政入不敷出,亏空严重;财政危机不断加剧,反映宋朝中期财政困境,为后续变法埋下伏笔。

(3)联系:与材料一的联系:根据材料一宋初加强中央集权的措施“形成了臃肿腐败的官僚机构和严重的冗官现象,更造成地方财政困难”,可得出明宋初集权措施导致机构重叠、官员冗余,增加财政支出,长期积累引发材料二的财政困难;与材料三的联系:根据材料三“宋神宗即位后,财政困难进一步加剧……启用王安石为参知政事,主持变法”,可知材料二的财政“困难”成为王安石变法的背景,宋神宗为解决财政危机、富国强兵,任用王安石推行变法,试图扭转局面。

25.(1)特点:交往范围广;以大都为中心;交通线路多;开辟近海海运;水陆并举。

(2)贡献:开创了行省制度;首次在台湾地区正式建立行政机构;对西藏正式行使行政管辖权。

(3)历史特征:民族政权并立、民族交融,最终走向全国统一。

【详解】(1)特点:根据材料一《元朝交通路线图》中交通线路连接欧亚多地,结合所学知识,可知元朝水陆交通交往范围广;路线图以大都(北京)为中心辐射,体现以大都为中心的交通格局;图中既有陆路线路,又有海运线路,说明交通线路多,水陆并举,且开辟了近海海运,加强国内及海外联系。

(2)贡献:根据材料二“在多民族国家治理方面作出了有益的探索”与结合所学知识,可知元朝开创行省制,在地方设行省,加强中央对地方的管理,如云南行省等,巩固多民族国家统一;其次在台湾地区正式建立行政机构澎湖巡检司,将台湾纳入中央管辖,维护国家领土完整;对西藏正式行使行政管辖权,设宣政院,使西藏成为元朝行政区,促进民族交融与国家统一。这些举措推动多民族国家治理体系发展。

(3)历史特征:根据材料一交通体现民族交流,材料二时间轴呈现辽、宋、夏、金并立,后元朝统一。结合所学知识,可知这一时期先民族政权并立,各民族在并立中交流融合,最终走向全国统一,反映从分裂到统一、民族交融加深的发展趋势。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

1.《历代诗·陈》中有诗句“六朝至此灭,天下归杨坚”。与这首诗直接相关的史实是( )

A.秦灭东方六国 B.隋朝统一全国 C.北周政权瓦解 D.隋朝定都大兴

2.在大运河的修建过程中,劳动人民冲破自然限制,最终解决了开辟水源、保持水量、改造地形、克服洪水泥沙之害等难题。由此可见,大运河的开通( )

A.凝结了劳动人民智慧 B.加重了劳动人民负担

C.加强了南北地区交流 D.带动了沿河经济发展

3.魏晋时期“上品无寒门,下品无士族”,隋朝以后“朝为田舍郎,暮登天子堂”。这一变化得益于( )

A.分封制的实施 B.郡县制的实施 C.世袭制的延续 D.科举制的推行

4.唐太宗出巡时发现一些村落逼仄,农民占田不足,立即采取措施切实推行均田令;他还推行常平仓制度,以便帮助农民度过灾荒之年。这体现出唐太宗( )

A.关注民生 B.重视水利 C.善于纳谏 D.厉行节俭

5.唐代陆贽这样评价武则天:“当代谓知人之明,累朝赖多士之用。”该评价意在赞扬武则天( )

A.多谋善断 B.锐意改革 C.知人善任 D.德才兼备

6.他曾向唐玄宗建言十事,为开元初年的施政提供了依据,被誉为“救时宰相”“他”是( )

A.管仲 B.李斯 C.房玄龄 D.姚崇

7.曲辕犁由11个部件构成,设计精妙,轻便灵巧,操作时可自如地控制入土深浅。这样的构造( )

A.方便除草 B.利于灌溉 C.节约用料 D.省力提效

8.下面两幅图片共同印证了唐代( )

A.开放的社会风气 B.高超的雕塑艺术

C.精湛的绘画技巧 D.豪迈的尚武风气

9.僧一行从测量中算出地球上南北相差351里80步(合今129.22千米),北极高度相差度,这是人类第一次对地球子午线的科学测量,比外国早了约90年。这反映出唐朝科技成就( )

A.注重理论 B.继承前人 C.领先世界 D.着眼实用

10.认为人们迷信鬼神是力量虚弱的表现,如果人们掌握了道(客观规律),使人力足以支配自然,就不会相信鬼神了。此观点的提出者是( )

A.僧一行 B.孙思邈 C.韩愈 D.柳宗元

11.五代十国时期,南方各个政权为了维持生存,不被兼并,竞相发展经济,使南方经济获得了前所未有的发展。这反映了当时南方经济发展的( )

A.表现 B.特点 C.影响 D.背景

12.孙思邈在《千金方·序》中说:“人命至重,有贵千金,一方济之,德逾于此。他认为行医不能图利,无论贫富贵贱应一视同仁。这体现出孙思邈( )

A.注重实践 B.医德高尚 C.医术高超 D.博学多才

13.苏轼认为:“至唐颜、柳,始集古今笔法而尽发之,极书之变,天下翕然以为宗师,而锺、王之法益微。”这里评价的是唐朝的( )

A.绘画风格 B.书法艺术 C.印刷技术 D.雕塑成就

14.在敦煌初期的佛教艺术中,出现了各种不同的风格,既有犍陀罗风格,也有马土腊风格,还有西域的龟兹等地区的风格。这意在说明当时( )

A.商贸往来不断 B.社会经济发展 C.中外交流频繁 D.文化教育昌盛

15.和过去的朝代相比,宋朝在政治上有其突出的特点。如在内政上重用文臣,使文臣的地位大大高于武将,“满朝朱紫贵,尽是读书人”。这里的“特点”指( )

A.重农抑商 B.崇文抑武 C.削弱相权 D.轻视武备

16.据学者估计,变法实施后,全国兴修水利工程1万余处,灌田36万余顷,推动了生产的发展。这说明王安石变法( )

A.实现了强兵目标 B.取得了一定成效

C.增加了政府收入 D.减轻了百姓负担

17.下列内容共同反映了当时( )

A.民族交融的现象 B.冶铁技术的进步

C.饮茶风气的盛行 D.商品经济的发展

18.他坚持抗金多年,深受人民爱戴;他死后,“天下闻者,无不垂涕,下至三尺之童,皆怨秦桧”。“他”是( )

A.寇准 B.范仲淹 C.王安石 D.岳飞

19.“山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休?暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。”南宋诗人林升的这首《题临安邸》生动反映了南宋统治者( )

A.重视商业 B.偏安一隅 C.励精图治 D.誓师北伐

20.与下面材料相关的历史人物是( )

13世纪上半叶,茫茫草原上突然刮起一阵旋风。旋风掠过大半个欧亚大陆,一个让全世界震惊的草原游牧帝国,像一轮太阳跃出历史的地平线。

A.耶律阿保机 B.完颜阿骨打 C.元昊 D.铁木真

二、材料题

21.阅读材料,完成下列要求。

材料一 隋东都洛阳南对伊阙,北倚邙山,洛水横贯其中,具有“控以三河,固以四塞”的优越地理形势。大运河开通以后,洛阳成为东连江都、余杭,北通涿郡,西接长安的交通中心,经济日益繁荣。隋炀帝时,以洛阳为东都,炀帝和朝臣常驻东都,东都成为实际上的都城。

——人民教育出版社、中国地图出版社教材出版分社编著《中国历史地图册七年级下册》

材料二 唐朝诗人罗隐在《炀帝陵》一诗中写道:“君王忍把平陈业,只换雷塘数亩田。”

(1)根据材料一和所学知识画出隋朝大运河示意图,示意图要包括大运河的南北起止点、中心及四段的名称。(注意古今地名变化)

(2)根据材料二和所学知识概括出隋炀帝为什么会落得如此下场?隋朝速亡的原因是什么?

22.阅读材料,完成下列要求。

材料一 至贞观三年,关中丰熟……由是官吏多自清谨。制驭王公、妃主之家,大姓豪猾之伍,皆畏威屏迹,无敢侵欺细人。商旅野次,无复盗贼,囹圄常空,马牛布野,外户不闭。又频致丰稔,米斗三四钱,行旅自京师至于岭表,自山东至于沧海,皆不赏粮,取给于路。

——《贞观政要·政体》

材料二 百千家似围棋局,十二街如种菜畦。遥认微微入朝火,一条星宿五门西。

——白居易《登观音台望城》

材料三 且如天下诸津,舟航所聚……弘舸巨舰,千轴万艘,交贸往还,昧旦永日。

——《旧唐书·崔融传》

(1)材料一反映了贞观年间怎样的社会状况?

(2)材料二中白居易的《登观音台望城》描写了长安城什么样的特点?材料三反映出了什么样的盛况?

(3)综合上述并结合所学知识,概括唐朝初期和中期出现盛世局面的原因。

23.阅读材料,完成下列要求。

材料一 在与少数民族的关系方面,唐太宗采取以怀柔为主的羁縻政策。在边远少数民族地区设立羁縻府州,任命各族首领为都督、刺史等,以统辖本族。他通过“和亲”的方法,进一步发展民族关系。又开通通往西域的大碛道和通往北方边疆地区的参天可汗道,以加强内地与边疆少数民族地区的经济、文化联系。

——摘编自张传玺主编《简明中国古代史》(第五版)

材料二 唐代诗歌之所以兴盛,与当时的社会环境分不开。一方面,唐代经济发达,社会风气开放,处于古代社会的鼎盛时期,这为诗歌创作提供了宽松的社会环境;另一方面,科举制度的推行也促进了文人的创作。唐诗题材广泛,风格多样,内容丰富,有的描写地理、战争、农村、城市等,也有的关注历史、政治、各阶层人民的生活、妇女的遭遇等。

——《义务教育教科书教师教学用书中国历史七年级下册》

(1)根据材料一,概括唐朝处理民族关系的方式。由此可知,当时民族交往的主流是什么?

(2)根据材料二,概括唐诗兴盛与社会环境之间的关系。

24.阅读材料,完成下列要求。

材料一 唐末五代“方镇太重,君弱臣强”。北宋建立后,为了长治久安,赵匡胤实行了“稍夺其权,制其钱谷,收其精兵”的措施,进一步加强中央集权。然而,宋太祖君臣们却矫枉过正,形成了臃肿腐败的官僚机构和严重的冗官现象,更造成地方财政困难。

——摘编自李天石、王建成主编《中国古代史教程》

材料二 宋仁宗庆历以后,国家财政即出现了入不敷出的困难局面。到宋英宗治平二年(1065年)亏空高达1500余万缗。宋神宗即位后,财政困难进一步加剧。

——摘编自欧峰吴、营明军《王安石变法的财政意义探析》

材料三 宋神宗一即位就提出“天下弊事至多,不可不革”“当今理财最为急务”,并于次年启用王安石为参知政事,主持变法。

——摘编自欧峰昊、营明军《王安君变法的财政意义探析》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出宋初统治者为实现“长治久安”采取的主要措施。

(2)根据材料二,概括当时出现的困难有哪些?

(3)综上所述,指出材料二中的“困难”与材料一、材料二的内容分别有怎样的联系?

25.阅读材料,完成下列要求

材料一

《元朝交通路线图》

材料二 元朝是一个建立在武力征服基础上的多民族帝国。它稳定统治了中原和边疆一百多年,始终保持辽阔的版图,这是很难做到的巨大成就,也是留给后世的主要遗产。元朝在多民族国家治理方面作出了有益的探索和贡献,尽管一些政策在元亡之后没有得到延续,但不乏深远影响。它在国家治理方面的不足,也值得进行省思。

——张帆《元朝的多民族统一与国家认同》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括元朝水陆交通的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,举例说明元朝在多民族国家治理方面的贡献。

(3)据三则材料和结合所学知识,概括辽宋夏金元时期的历史特征或发展趋势。

试卷第1页,共3页

《河南省南阳市邓州市2024-2025学年七年级下学期期中历史试题》参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B A D A C D D A C D

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 D B B C B B A D B D

1.B

【详解】根据题干信息“六朝至此灭,天下归杨坚”并结合所学知识可知,589年隋文帝杨坚灭陈,统一全国,结束南北朝分裂对峙局面,B项正确;题干强调的是隋朝的统一,与秦灭六国无关,排除A项;北周政权的瓦解与隋朝的建立没有直接关系,排除C项;581年,北周外戚杨坚(即隋文帝)夺取了政权,建立隋朝,定都大兴。589年,隋灭陈,结束了长期分裂的局面,重新统一了全国,材料强调的是隋朝统一全国,排除D项。故选B项。

2.A

【详解】根据题干“在大运河的修建过程中,劳动人民冲破自然限制,最终解决了开辟水源、保持水量、改造地形、克服洪水泥沙之害等难题”可知,劳动人民在修建过程中克服了诸多自然难题,如水源、地形、洪水等,这直接体现了劳动人民的智慧与创造力,A项正确;题干强调大运河的积极影响,而不是开凿大运河消极影响,排除B项;大运河开通后的作用,但题干仅讨论修建过程的技术难题,未涉及开通后的影响,排除C项;带动了沿河经济发展,同样属于开通后的经济效果,与题干“修建过程”无关,排除D项。故选A项。

3.D

【详解】据题干“上品无寒门,下品无士族”“朝为田舍郎,暮登天子堂”和所学知识可知,由魏晋的“上品无寒门,下品无士族”到隋唐的“朝为田舍郎,暮登天子堂”是因为科举制的推行使得社会阶层有了流动,D项正确;分封制的实施可能会形成等级制度而不是推动社会阶层的流动,排除A项;郡县制是一种地方行政制度,与选官制度的变化没有直接和必然的联系,排除B项;世袭制可能会固化社会阶层,而不会推动社会阶层的流动,排除C项。故选D项。

4.A

【详解】根据题干“唐太宗出巡时发现一些村落逼仄,农民占田不足,立即采取措施切实推行均田令;他还推行常平仓制度,以便帮助农民度过灾荒之年”可知,唐太宗在出巡时发现农民占田不足,立即采取措施推行均田令,并推行常平仓制度以帮助农民度过灾荒之年。这些举措直接体现了唐太宗对农民生计和农业生产问题的关注,目的是改善民生和稳定社会,A项正确;水利工程如灌溉、治水等,但题干中没有提到任何水利相关的内容,均田令是土地分配,常平仓是粮食储备,与水利无关,排除B项;纳谏指接受臣下的劝谏,题干中说唐太宗“发现”问题后立即采取措施,但未提是否有人进谏。他主动出巡发现问题,没有体现纳谏,排除C项;题干中均田令是分配土地,常平仓是储备粮食,都属于社会福利措施,并非减少政府消费,非节俭措施,排除D项。故选A项。

5.C

【详解】根据题干“当代谓知人之明,累朝赖多士之用”,意思是当时的人都认为武则天有知人之明,后来几朝都得益于她选拔的人才”。“知人之明”强调识别人才的眼光,“多士之用”体现善于任用人才,知人善任符合题意,C项正确;“多谋善断”指善于谋划和决断,与题干无关,排除A项;“锐意改革”指积极推行改革,题干未提及,排除B项;“德才兼备”强调品德与才能,题干未涉及品德内容,排除D项。故选C项。

6.D

【详解】根据题干中的“救时宰相”曾向唐玄宗提出十项施政建议(“建言十事”),推动开元初年的改革,并结合所学知识,可知姚崇是唐玄宗开元初年名相,其提出的十条建议被玄宗采纳,奠定了开元盛世的基础,史称“救时宰相”,D项正确;管仲是春秋时期齐国名相,与唐朝无关,排除A项;李斯是秦朝丞相,与唐玄宗无关,排除B项;房玄龄是唐太宗时期宰相,属贞观之治时期,排除C项。故选D项。

7.D

【详解】根据题干“曲辕犁由11个部件构成,设计精妙,轻便灵巧,操作时可自如地控制入土深浅”可知,曲辕犁的设计特点,轻便灵巧、自如控制入土深浅,直接提升了耕作效率,减轻了人力或畜力的负担,推动了农业生产力的发展,因此其核心优势在于省力和提高工作效率,D项正确;除草主要依赖锄具,曲辕犁的核心功能是翻土深耕,与除草无直接关联,排除A项;灌溉需依靠水渠、水车等水利设施,曲辕犁作为耕地工具,不涉及灌溉功能,排除B项;曲辕犁的改进在于结构优化(如将直辕改为曲辕),虽部件精简,但核心价值是提升效率,题干未强调“节约用料”,排除C项。故选D项。

8.A

【详解】根据题干“图1戴帷帽骑马”可知,说明女性可参加户外活动,帷帽融合胡服元素体现民族交融;根据题干“图2仕女弃棋”可知,说明贵族女性有休闲娱乐自由。两者共同反映唐代社会对女性的限制较少,社会氛围包容开放,印证了唐代开放的社会风气,A项正确;题干两幅图反映唐代社会对女性限制较少,社会氛围包容开放,与雕塑艺术无关,排除B项;题干两幅图反映唐代社会对女性限制较少,社会氛围包容开放,无法体现绘画技巧,排除C项;唐朝受到西北少数民族习俗的影响,刚健豪迈的尚武风气盛行一时,与题干两幅画信息不符,排除D项。故选A项。

9.C

【详解】根据题干“僧一行从测量中算出地球上南北相差351里80步(合今129.22千米),北极高度相差度,这是人类第一次对地球子午线的科学测量,比外国早了约90年”可知,僧一行对地球子午线的科学测量比外国早了约90年,这体现了唐朝科技成就在世界范围内的领先地位,C项正确;僧一行的测量强调实证和观测,而非纯理论推导,不符合题干重点,排除A项;题干没有提到他是否继承了前人的工作,僧一行的测量是创新的,第一次科学测量,所以可能不是继承,排除B项;子午线测量可能用于历法修订等实用目的,但题干强调其科学性和世界首次,实用不是核心,排除D项。故选C项。

10.D

【详解】根据题干“认为人们迷信鬼神是力量虚弱的表现,如果人们掌握了道(客观规律),使人力足以支配自然,就不会相信鬼神了”并结合所学知识可知,观点强调掌握客观规律(道)可支配自然,否定迷信鬼神,属于唯物主义思想。柳宗元是唐代唯物主义者,主张自然现象有其规律(“天人不相预”),反对天命鬼神,D项正确;僧一行是唐代天文学家,主要贡献在天文历法方面,并非强调此类哲学思想,排除A项;孙思邈为医药学家,与题干信息不符,排除B项;韩愈是唐代文学家、思想家,倡导古文运动,其思想主要是维护儒家道统等,与题干不符,排除C项。故选D项。

11.D

【详解】根据材料,题干描述南方政权为生存竞相发展经济,促使经济大发展。此现象反映的是南方地区经济发展的原因,也就是背景,D项正确;“表现”通过经济成果来体现,如农业、商业发展,题干未直接描述,排除A项;“特点”指独特之处,如区域特色,题干未涉及,排除B项;“影响”指经济带来的后续变化,如文化繁荣,题干未提及,排除C项。故选D项。

12.B

【详解】根据题干“‘人命至重,有贵千金,一方济之,德逾于此’。他认为行医不能图利,无论贫富贵贱应一视同仁”可知,孙思邈认为人的生命极其宝贵,比千金更贵重,若能以一剂药方救助生命,医德的价值就超过千金。孙思邈强调“德逾于此”,直接指向医德的重要性,体现出孙思邈医德高尚,B项正确;注重实践涉及临床经验,与题干信息不符,排除A项;“医术高超”虽符合史实,但题干未提技术,排除C项;题干没涉及孙思邈的知识广度,博学多才与题干信息不符,排除D项。故选B项。

13.B

【详解】根据材料“至唐颜、柳,始集古今笔法而尽发之,极书之变,天下翕然以为宗师,而锺、王之法益微”和所学可知,颜真卿、柳公权集古今笔法之大成,使书法变化达到极致,魏晋书法家钟繇和王羲之,颜真卿、柳公权柳是唐代著名书法家,以楷书著称,因此苏轼评价的是唐朝的书法艺术领域的成就,B项正确;“集古今笔法”“极书之变”等表述均围绕书法技艺的集大成与创新展开,与绘画无关,排除A项;印刷技术属唐代文化成就,但与“笔法”“书法”无关,排除C项;唐朝雕塑成就有唐三彩、石窟艺术,与题干信息不符,排除D项。故选B项。

14.C

【详解】根据题干“在敦煌初期的佛教艺术中,出现了各种不同的风格,既有犍陀罗风格,也有马土腊风格,还有西域的龟兹等地区的风格”可知,敦煌初期佛教艺术中融合了多种风格,犍陀罗风格是古印度与希腊化艺术结合的产物,马土腊风格是印度本土佛教艺术,西域龟兹风格是中亚地区特色,这些不同地域的艺术风格共存,直接反映了敦煌作为丝绸之路枢纽的中外文化交流频繁,C项正确;商贸往来不断虽与丝绸之路相关,但题干强调“艺术风格”的文化融合,而非商贸,排除A项;经济发展可能为艺术繁荣提供基础,但题干未提及经济因素,而是突出风格来源的多样性,排除B项;题干涉及文化昌盛,但题干强调外来风格的影响,说明的是文化交流,而非单纯的本土文化教育兴盛,排除D项。故选C项。

15.B

【详解】根据题干“满朝朱贵紫,尽是读书人”可知,强调朝廷中文官的主导地位。宋太祖赵匡胤通过“杯酒释兵权”解除武将威胁,确立“以文制武”的国策,文官担任枢密院长官(掌兵权)、地方知州(取代节度使)。扩大科举取士规模,文人通过考试入仕成为统治核心。因此题干描述的“文臣地位高于武将”是宋朝崇文抑武政策的直接体现,B项正确;重农抑商强调农业为本、限制商业,与题干“文臣地位高于武将”无关,排除A项;宋朝通过设枢密院、三司分割宰相权力,但题干未提及相权,排除C项;轻视武备是“抑武”的结果(如军队战斗力下降),但题干强调“政治制度特点”,而非后果,排除D项。故选B项。

16.B

【详解】根据题干“变法实施后,全国兴修水利工程1万余处,灌田36万余顷,推动了生产的发展”和所学可知,王安石变法实施后,全国兴修水利工程1万余处,灌田36万余顷,促进水利工程和农业生产的发展,说明变法确实取得了一定成效,B项正确;题干“强兵”涉及军事改革,与水利无关,排除A项;“增加收入”虽为变法目标之一,但题干未提及财政收入或经济政策的效果,排除C项;“减轻负担”与水利建设无直接关联,排除D项。故选B项。

17.A

【详解】根据题干“图1契丹货币”“图2河北宣化辽墓壁画《备茶图》”并结合所学知识可知,契丹族与汉族之间经济文化交流频繁,反映了当时民族交融的现象,A项正确;冶铁技术属于手工业发展状况,题干信息不符,排除B项;饮茶已经成为辽朝人的日常生活习惯,但图1契丹货币信息不符,排除C项;题干两幅图没涉及经济发展状况,无法得出商品经济的发展,排除D项。故选A项。

18.D

【详解】根据题干“他坚持抗金多年,深受人民爱戴”“天下闻者,无不垂涕,下至三尺之童,皆怨秦桧”并结合所学知识可知,岳飞是南宋著名抗金将领,领导“岳家军”多次击败金兵,深受百姓尊敬。1142年,他被奸臣秦桧以“莫须有”罪名陷害致死。死后,民间广泛流传他的事迹,对秦桧的怨恨深植人心,D项正确;寇准是北宋名相,以“澶渊之盟”对抗辽国(非金国),与秦桧无关,排除A项;范仲淹是北宋政治家、文学家,推动“庆历新政”改革内政,未直接抗金,与秦桧无关,排除B项;王安石是北宋改革家,推行“王安石变法”,专注于内政,未涉及抗金,与秦桧无关,排除C项。故选D项。

19.B

【详解】根据题干信息“山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休?暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州”可知,诗中南宋统治者在临安(今杭州 )苟且偷安,不思收复失地,把杭州当作北宋的汴州,反映其偏安一隅的状态,B项正确;重视商业主要表现在减免商税、重视商人利益等,与题意不符,排除A项;“励精图治”指统治者或执政集团振奋精神、致力于治理国家,以实现国泰民安、国力强盛的目标,与题意不符,排除C项;誓师北伐与题干中描述的南宋统治者不思进取、满足现状不符,排除D项。故选B项。

20.D

【详解】根据题干信息“13世纪上半叶,茫茫草原上突然刮起一阵旋风。旋风掠过大半个欧亚大陆,一个让全世界震惊的草原游牧帝国,像一轮太阳跃出历史的地平线”并结合所学知识可知,1206年,铁木真统一蒙古各部,建立蒙古政权,之后蒙古军队不断扩张,横扫亚欧大陆,符合“13世纪上半叶”“草原游牧帝国”“掠过大半个欧亚大陆”这些特征,所以缔造者是铁木真,D项正确;耶律阿保机是辽朝(契丹国)的建立者,他建立的是契丹政权,并非“横扫亚欧大陆”的草原游牧帝国,排除A项;完颜阿骨打是金朝的建立者,金朝主要统治区域在北方,未达到横扫亚欧大陆的程度,排除B项;元昊是西夏王朝的建立者,西夏疆域主要在今宁夏、甘肃一带,没有横扫亚欧大陆,排除C项。故选D项。

21.(1)

(2)下场:隋炀帝不恤民力、急功近利、奢侈无度,致使民不聊生,社会矛盾激化,最后被叛军杀死在江都。

原因:隋炀帝的残暴统治。

【详解】(1)示意图:根据材料一“大运河开通以后,洛阳成为东连江都、余杭,北通涿郡,西接长安的交通中心”,结合所学知识,隋朝大运河以洛阳为中心,北抵涿郡(今北京),南至余杭(今杭州),从北到南分为四段:永济渠、通济渠、邗沟、江南河。绘制示意图需标注这些关键信息(起止点、中心、四段名称),体现运河连接南北、以洛阳为核心的交通格局,同时,注意字的写法。

(2)隋炀帝下场:根据材料二“君王忍把平陈业,只换雷塘数亩田”,结合所学知识,隋炀帝不恤民力,大规模征发民夫修运河、建东都,急功近利,频繁发动战争,三次东征辽东,奢侈无度,营建宫殿,导致百姓困苦,社会矛盾激化,最终在江都被叛军杀死,反映其统治的失道与失败。

原因:综合材料和结合所学知识,隋朝速亡是因为隋炀帝的暴政,包括过度征役、滥用民力、好大喜功,使生产遭到破坏,民不聊生,引发农民起义,各地豪强割据,最终导致隋朝迅速灭亡,体现暴政对王朝统治的致命影响。

22.(1)社会状况:经济上粮食丰收,畜牧业、商业发展; 政治上王公贵族和官员行事谨慎,不敢为非作歹、欺辱百姓; 社会治安良好,恶性治安案件发生率很低,整个社会呈现出和谐发展的态势。

(2)特点:规模宏伟、功能分置、井然有序。

盛况:唐朝沿海、沿江商品贸易繁荣发展。

(3)原因:统治者关注民生,减轻百姓负担,鼓励发展生产; 统治者严格考察各级官吏的政绩,特别是对地方官的考核;统治者制定了较为宽松的法律,减省了过重过繁的刑罚。

【详解】(1) 社会状况:根据材料一“关中丰熟……米斗三四钱,行旅自京师至于岭表,自山东至于沧海,皆不赍粮,取给于路”,可得出经济上粮食丰收,物价低,商业、交通便利(行旅沿途可获取物资);根据材料“官吏多自清谨……王公、妃主之家,大姓豪猾之伍,皆畏威屏迹,无敢侵欺细人”,可得出政治上官吏清廉,王公贵族、豪强不敢欺压百姓,社会秩序良好;根据材料“商旅野次,无复盗贼,囹圄常空,马牛布野,外户不闭”,可得出社会治安极佳,盗窃等犯罪少,社会和谐安定。从经济、政治、社会秩序维度,展现贞观年间盛世风貌。

(2)特点:根据材料二“百千家似围棋局,十二街如种菜畦”,描绘长安城布局规整(像围棋盘、菜畦),可得出规模宏伟、功能分区明确、井然有序的特点,如唐朝长安城有宫城、皇城、外郭城,街道整齐划一。

盛况:根据材料三“天下诸津,舟航所聚……弘舸巨舰,千轴万艘,交货往来,昧旦永日”,可得出唐朝沿海、沿江港口贸易繁荣,航运发达,商船众多,货物交易频繁,展现唐朝中期商业交通的兴盛。

(3) 原因:综合以上材料中贞观之治、长安布局、商业繁荣内容和结合所学唐朝统治政策知识,统治者关注民生(如唐太宗轻徭薄赋),减轻百姓负担,鼓励农业、手工业发展,为盛世奠定经济基础;唐太宗重视地方官治理,严格考察官吏政绩,整顿吏治,保证政治清明,提高行政效率;制定宽松法律,减少严刑峻法,稳定社会秩序,促进社会和谐。这些因素共同作用,推动唐朝初期和中期出现盛世局面。

23.(1)方式:设置机构管辖、和亲等。主流:各民族和平交往。

(2)关系:宽松的社会环境促进了唐诗的兴盛; 唐诗的内容在一定程度上反映了当时的社会环境情况。

【详解】(1)方式:根据材料一“在边远少数民族地区设立羁縻府州”可知,唐朝处理民族关系的方式有设置机构管辖,任命各族首领为都督、刺史等,以统辖本族。根据材料一“通过‘和亲’的方法,进一步发展民族关系”可知,唐朝处理民族关系的方式有通过“和亲”的方法,进一步发展民族关系。

主流:根据材料一“在与少数民族的关系方面,唐太宗采取以怀柔为主的羁縻政策。”可知,唐朝时的各民族主要是以和平交往为主,促进各民族的交流交往交融。

(2)关系:根据材料二“唐代经济发达,社会风气开放,处于古代社会的鼎盛时期,这为诗歌创作提供了宽松的社会环境”可知,唐朝宽松的社会环境促进了唐诗的兴盛;根据材料二“有的描写地理、战争、农村、城市等,也有的关注历史、政治、各阶层人民的生活、妇女的遭遇等”可知, 唐诗的内容在一定程度上反映了当时的社会环境情况。

24.(1)措施:加强中央集权,加强对地方的统治;收回节度使的军权、财权;加强君权,削弱相权;崇文抑武,发展文教,改革科举。

(2)困难:国家财政入不敷出,亏空严重;财政危机不断加剧。

(3)联系:加强中央集权过程中机构重叠、官员冗余,增加了财政支出,最终导致财政危机;为解决财政危机,富国强兵,宋神宗任用王安石主持变法。

【详解】(1)措施:根据材料一“实行了‘稍夺其权,制其钱谷,收其精兵’的措施,进一步加强中央集权”,结合所学知识,“稍夺其权”指加强中央集权,削弱地方权力;“制其钱谷”是收回地方财权,设转运使管理地方财政;“收其精兵”为收归地方兵权,将地方精锐编入中央禁军;同时,宋初还通过加强君权,分割相权,设枢密院、三司;崇文抑武,重视文官,抑制武将权力;发展文教,扩大科举取士措,巩固统治,实现“长治久安”。这些措施从中央与地方、君权与相权、军事与文化等角度,构建宋初集权体系。

(2)困难:根据材料二“国家财政即出现了入不敷出的困难局面……亏空高达1500余万缗……财政困难进一步加剧”,可得出国家财政入不敷出,亏空严重;财政危机不断加剧,反映宋朝中期财政困境,为后续变法埋下伏笔。

(3)联系:与材料一的联系:根据材料一宋初加强中央集权的措施“形成了臃肿腐败的官僚机构和严重的冗官现象,更造成地方财政困难”,可得出明宋初集权措施导致机构重叠、官员冗余,增加财政支出,长期积累引发材料二的财政困难;与材料三的联系:根据材料三“宋神宗即位后,财政困难进一步加剧……启用王安石为参知政事,主持变法”,可知材料二的财政“困难”成为王安石变法的背景,宋神宗为解决财政危机、富国强兵,任用王安石推行变法,试图扭转局面。

25.(1)特点:交往范围广;以大都为中心;交通线路多;开辟近海海运;水陆并举。

(2)贡献:开创了行省制度;首次在台湾地区正式建立行政机构;对西藏正式行使行政管辖权。

(3)历史特征:民族政权并立、民族交融,最终走向全国统一。

【详解】(1)特点:根据材料一《元朝交通路线图》中交通线路连接欧亚多地,结合所学知识,可知元朝水陆交通交往范围广;路线图以大都(北京)为中心辐射,体现以大都为中心的交通格局;图中既有陆路线路,又有海运线路,说明交通线路多,水陆并举,且开辟了近海海运,加强国内及海外联系。

(2)贡献:根据材料二“在多民族国家治理方面作出了有益的探索”与结合所学知识,可知元朝开创行省制,在地方设行省,加强中央对地方的管理,如云南行省等,巩固多民族国家统一;其次在台湾地区正式建立行政机构澎湖巡检司,将台湾纳入中央管辖,维护国家领土完整;对西藏正式行使行政管辖权,设宣政院,使西藏成为元朝行政区,促进民族交融与国家统一。这些举措推动多民族国家治理体系发展。

(3)历史特征:根据材料一交通体现民族交流,材料二时间轴呈现辽、宋、夏、金并立,后元朝统一。结合所学知识,可知这一时期先民族政权并立,各民族在并立中交流融合,最终走向全国统一,反映从分裂到统一、民族交融加深的发展趋势。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录