部编版历史八年级上册第6课戊戌变法练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 部编版历史八年级上册第6课戊戌变法练习题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 721.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-26 16:06:19 | ||

图片预览

文档简介

部编版历史八年级上册第6课戊戌变法练习题(含答案)

选择题

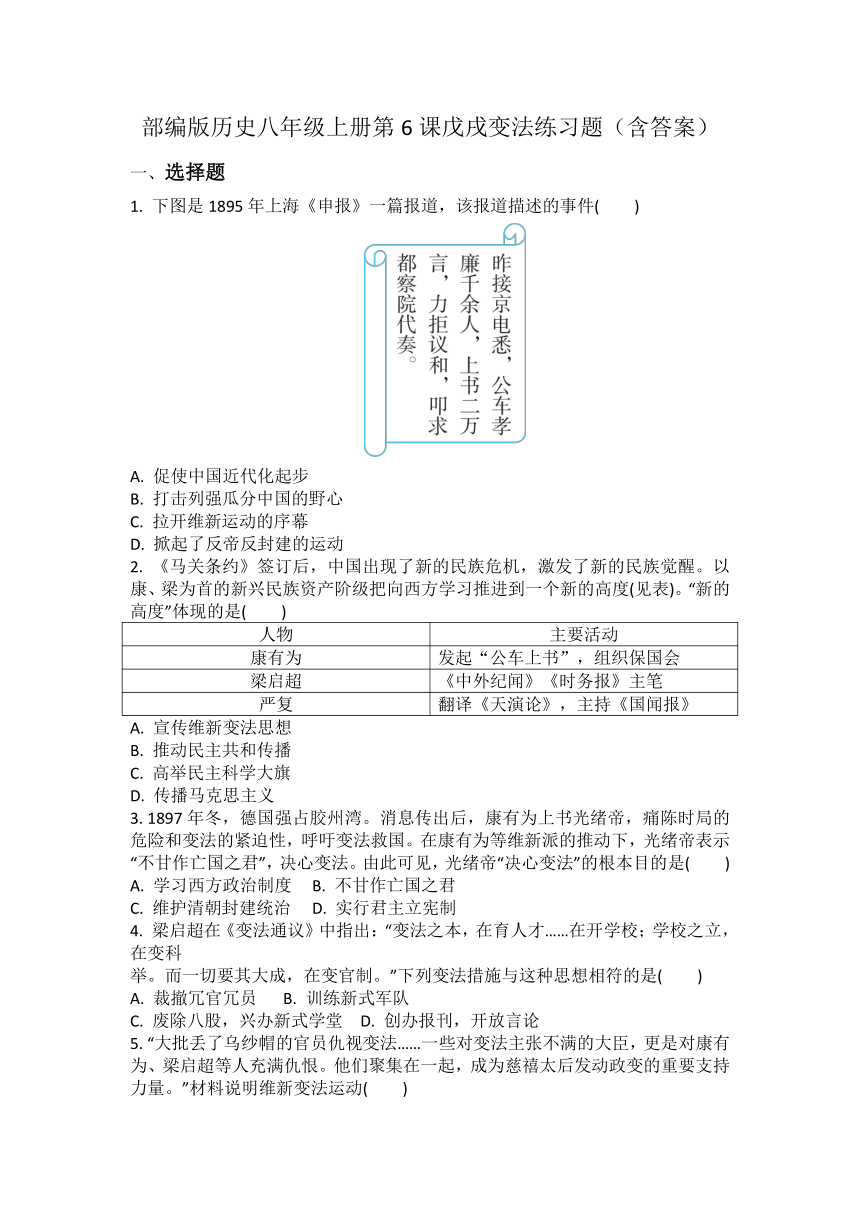

1. 下图是1895年上海《申报》一篇报道,该报道描述的事件( )

A. 促使中国近代化起步

B. 打击列强瓜分中国的野心

C. 拉开维新运动的序幕

D. 掀起了反帝反封建的运动

2. 《马关条约》签订后,中国出现了新的民族危机,激发了新的民族觉醒。以康、梁为首的新兴民族资产阶级把向西方学习推进到一个新的高度(见表)。“新的高度”体现的是( )

人物 主要活动

康有为 发起“公车上书”,组织保国会

梁启超 《中外纪闻》《时务报》主笔

严复 翻译《天演论》,主持《国闻报》

A. 宣传维新变法思想

B. 推动民主共和传播

C. 高举民主科学大旗

D. 传播马克思主义

3. 1897年冬,德国强占胶州湾。消息传出后,康有为上书光绪帝,痛陈时局的危险和变法的紧迫性,呼吁变法救国。在康有为等维新派的推动下,光绪帝表示“不甘作亡国之君”,决心变法。由此可见,光绪帝“决心变法”的根本目的是( )

A. 学习西方政治制度 B. 不甘作亡国之君

C. 维护清朝封建统治 D. 实行君主立宪制

4. 梁启超在《变法通议》中指出:“变法之本,在育人才……在开学校;学校之立,在变科

举。而一切要其大成,在变官制。”下列变法措施与这种思想相符的是( )

A. 裁撤冗官冗员 B. 训练新式军队

C. 废除八股,兴办新式学堂 D. 创办报刊,开放言论

5. “大批丢了乌纱帽的官员仇视变法……一些对变法主张不满的大臣,更是对康有为、梁启超等人充满仇恨。他们聚集在一起,成为慈禧太后发动政变的重要支持力量。”材料说明维新变法运动( )

A. 触犯顽固派的利益 B. 改革措施不得民心

C. 推动人民思想解放 D. 消除清廷内部矛盾

6. 甲午中日战争后,中国人民的爱国救亡运动有了新的变化,发生这种变化的内因有( )

①帝国主义国家掀起了瓜分中国的狂潮 ②中国民族资本主义得到初步发展 ③中国民族资产阶级作为新的政治力量登上历史舞台 ④中国无产阶级作为新的政治力量登上历史舞台

A.①② B.①③ C.②③ D.①④

7. 揭开维新变法序幕的是

A.公车上书 B.成立强学会 C.成立保国会 D.《中外纪闻》的发行

8. 康有为发动各省参加科举考试的举子联名上书的事件发生于

A.1894年 B.1895年 C.1897年 D.1898年

9. 下列戊戌变法的内容中,在戊戌政变后保留下来的是( )

A.准许创办报刊,开放言论

B.设立京师大学堂

C.促进农工商业的发展

D.裁撤冗官,任用维新派人士

10. 揭开维新变法运动序幕的事件是( )

A.强学会成立 B.“公车上书” C.京师大学堂设立 D.《万国公报》创办

11.下列历史事件或历史现象之间没有直接因果关系的是( )

A.签订《马关条约》一一康有为发起公车上书

B.严复创办《国闻报》一一推动了维新变法思想的传播

C.戊戌政变一一触犯了顽固派的利益

D.戊戌变法一一在思想文化上产生广泛影响

12.了解历史时序,初步掌据历史事件发展的线索是学习历史的基本要求之一,下面关于戊戌变法的线索中,对应错误的史实是( )

A.序幕-《马关条约》

B.发展-严复等维新派宣传变法

C.高潮-光绪宣布变法

D.失败-慈禧太后发动政变

13.“作为一场政治运动,百日维新短命而亡,但作为一场更广阔意义的社会文化运动,自有其成功之处。“这里的成功之处”主要是指( )

A.在社会上起到思想启蒙的作用

B.改变了封建君主专制政体

C.阻止了民族危机的继续加深

D.动摇了儒家思想的正统地位

14.《二十世纪中国的崛起》指出:“一个民族的觉醒,通常要有两个条件:第一,这个民族面对着或者经历了以往没有遇到过的严重危机,甚至整个民族被逼到生死存亡的关头,旧格局再也无法继续保持下去。第二,还要这个民族能看到出路,燃烧起新的希望,深信只要奋起救亡,勇于变革,就可以改变目前的艰难处境。”下列能够反映20世纪中国“旧格局再也无法继续保持下去”和“奋起救亡,勇于变革”的史实是( )

A.《马关条约》和公车上书

B.《辛丑条约》和辛亥革命

C.《马关条约》和中共诞生

D.《辛丑条约》和戊戌变法

15.北京承载着中国历史的辉煌与屈辱。1895年居住在北京城的居民可能看到的是( )

A.康有为、梁启超组织公车上书

B.英法联军烧杀抢掠

C.戊戌政变

D.李大钊创办《每周评论》

16.“那是一个风云激荡的世纪。世纪末的那个多事之秋,落日的紫禁城里突然热闹起来。几个读书人呼号:‘变亦变,不变亦变’。”在读书人的呼吁下,皇帝“不甘作亡国之君”,实行变法,其具体措施有( )

A.废除科举制 B.鼓励私人兴办工矿企业

C.创办福州船政局 D.颁布剪辫法令

17.短短的103天内,光绪帝发布各种谕旨约180条。谕令合并衙门,裁汰冗员,使一些中下层人士猝然失业;下令裁撤绿营,同时让旗人自谋生计,多达100万人被突然中止生计,以致他们对新政怨声载道。

这段话反映了戊戌变法过程中( )

A.光绪皇帝软弱无能 B.资产阶级妥协让步

C.改革措施操之过急 D.顽固势力发动政变

18.戊戌政变后,除下列哪项措施外,

各项变法措施均随之被取缔( )

A.奖励创造发明 B.改科举,废八股

C.取消旗人特权 D.设立京师大学堂

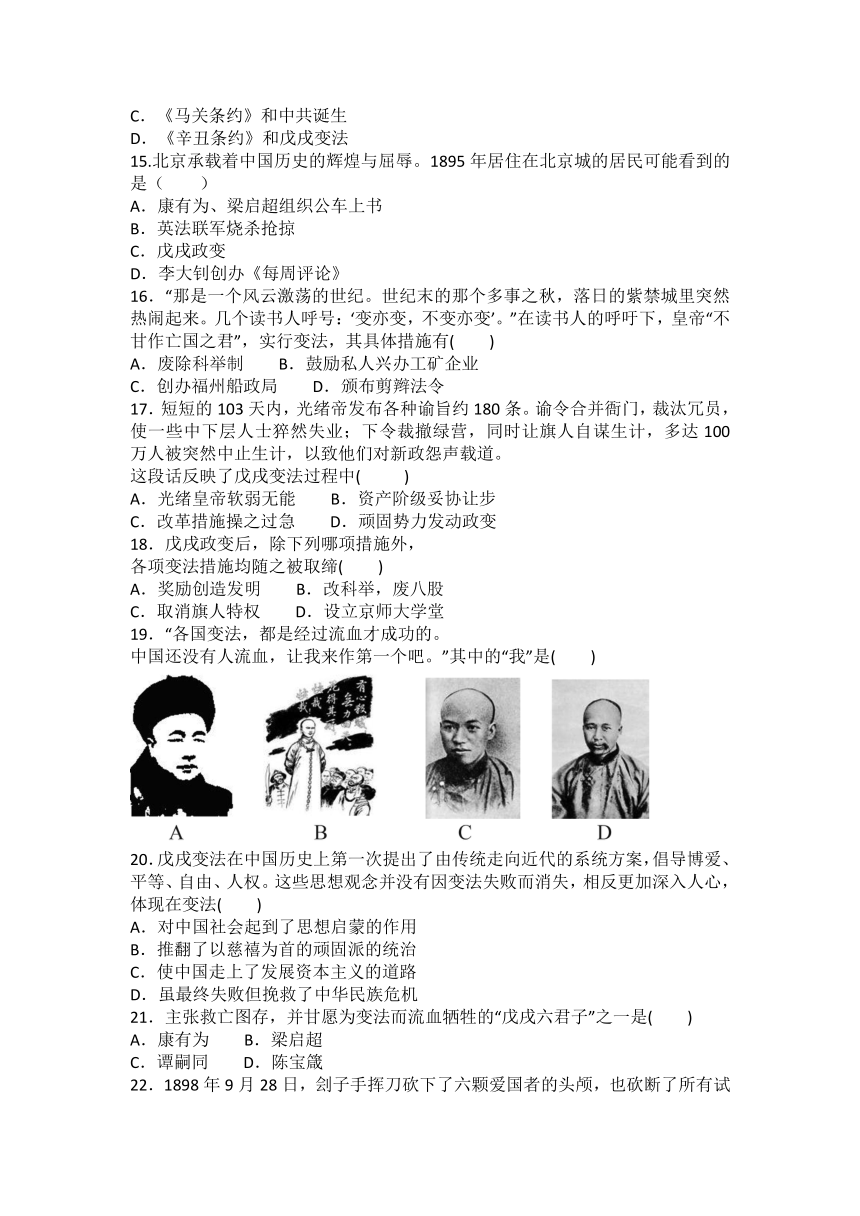

19.“各国变法,都是经过流血才成功的。

中国还没有人流血,让我来作第一个吧。”其中的“我”是( )

20.戊戌变法在中国历史上第一次提出了由传统走向近代的系统方案,倡导博爱、平等、自由、人权。这些思想观念并没有因变法失败而消失,相反更加深入人心,体现在变法( )

A.对中国社会起到了思想启蒙的作用

B.推翻了以慈禧为首的顽固派的统治

C.使中国走上了发展资本主义的道路

D.虽最终失败但挽救了中华民族危机

21.主张救亡图存,并甘愿为变法而流血牺牲的“戊戌六君子”之一是( )

A.康有为 B.梁启超

C.谭嗣同 D.陈宝箴

22.1898年9月28日,刽子手挥刀砍下了六颗爱国者的头颅,也砍断了所有试图通过改良实现救国自强的人们的幻想。这件事又一次见证了( )

A.洋务运动的失败

B.维新变法运动不可行

C.封建制度的腐朽

D.新文化运动的必然性

23.陈旭麓说“知识分子是民族的大脑,揭示民族的使命是他们的使命。”由1 300多名举人发起“公车上书”,要求变法图强的历史背景是( )

A.鸦片战争的炮声 B.英法联军火烧圆明园

C.甲午战争的惨败 D.中华民国的成立

24.有学者认为:甲午中日战争“以清政府惨败而宣告结束。于是,(中国)近代化的新陈代谢过程骤然加快”。材料中的“加快”主要表现在( )

A.开始引进西方的工业文明

B.开始制度变革的尝试

C.大力倡导实业救国

D.学习西方的军事技术

25.有学者认为,戊戌变法时期所传播的西方政治学说和自然科学知识,将统治了中国几千年的封建思想打开了一个缺口。这主要说明戊戌变法( )

A.维护了封建统治 B.得不到群众支持

C.起到了思想启蒙作用 D.传播了革命思想

二、非选择题

26、阅读下列材料:

材料一

材料二 戊戌变法主要内容

类别 颁布的新法

政治 改革政府机构,裁撤冗员,任用维新人士

经济 鼓励私人兴办工矿企业

思想文化 开办新式学堂培养人才,翻译西方书籍,传播新思想,创办报刊,开放言论

军事 训练新式军队

请完成:

(1)上图是戊戌变法运动的领导人________、________。

(2)根据材料二中颁布的新法,分析这次变法的历史意义。

(3)这次变法的结果如何?导致这种结果的主要原因是什么?

27、.历史解释的过程就是不断接近历史真实的过程。阅读材料,完成下列要求:

材料:在维新派的推动下,光绪帝决心变法。1898年6月,清政府颁布“明定国是”诏书,宣布实行变法,史称“戊戌变法”。关于戊戌变法有人说它是“一场救亡图存的爱国运动”,也有人说它是“一场资产阶级改良运动”。

(1)请列举两位维新派的代表人物。

(2)你同意哪一种观点?结合所学知识简要说明理由。

28、材料一 “中国文武制度,事事远出西人之上,独火器万不能及。……中国欲自强,则莫如学习外国利器,欲学习外国利器,则莫如觅制器之器,师其法,而不必尽用其人。”

——《江苏巡抚李鸿章致总理衙门原函》

材料二 梁启超在《变法通议》中叙述了同治初年德相俾斯麦的一段话:“三十年后,日本其兴,中国其弱乎?日人游欧洲者讨论学业,讲究官制,归而行之;中人之游欧洲者,询某厂船船炮之利,其厂价值之廉,购而用之,强弱之源,其在此乎?”

(1)根据以上材料,你认为李鸿章和梁启超对中国贫穷和落后原因的分析有何不同?

材料三 谭嗣同临刑前的壮语

(2)“有心杀贼”中的“贼”指的是谁?为什么“无力回天”?

(3)“死得其所,快哉快哉”表现出什么精神?

材料四 “君权日益尊,民权日益衰,为中国致弱之根源。今日策中国者,必曰兴民权。法者天下之公器,变者天下之公理。变法之本,在育人才,人才之兴,在开学校,学校之立,在变科举,而一切要其大成,在变官制。”

——梁启超《变法通议》

(4)根据材料四所述,梁启超认为中国的政治制度应该作出怎样的改变?在戊戌变法的内容中,哪些措施顺应了梁启超关于“开学校”“变科举”的要求和主张?

材料五 维新运动只是少数人的运动。他们不仅不接近广大的劳动群众而且与广大劳动群众对立,得不到广大群众的支持,只依靠这样一个无权无力的皇帝(光绪帝)下命令,其失败是必然的。

——摘编自荣孟源《中国近百年革命史略》

根据材料五并结合所学知识,为什么说维新运动“其失败是必然的”?

29、阅读材料,完成下列要求

材料一:中国的失败使国人痛心疾首、深受震撼,一些有识之士如康有为、梁启超等痛定思痛,开始探索新的救国之道。他们认为,中国要生存、要强大,应该而且也只能向日本那样维新变法,学习西方。1895年春,1300多名举人在北京发动“公车上书”。

——据雷颐《走向革命:细说晚清七十年》

(1)根据材料一指出“新的救国之道”是什么?结合所学知识分析“公车上书”发生的原因。

材料二:中国在巴黎和会上蒙受的屈辱阻碍了中国寻求西方模式的国家认同。五四知识界对西方的幻灭,伴随着亲苏俄的社会主义思潮的兴起。许多中国人认为俄国革命是中国进行国家建构的唯一成功楷模。

——据徐国琦《中国与大战》等

(2)根据材料二指出中国人的国家模式认同有何变化,并分析其影响。

(3)综合上述材料,概述19世纪末20世纪初中国知识分子的时代使命。

、

答案

1-5CACAA 6-10CABBB 11-15CAABA 16-20BCDBA 21-25CCCBC

26、(1)康有为 梁启超

(2)有利于资产阶级参与政权,发展资本主义经济,传播资产阶级思想。

(3)失败。遭到以慈禧太后为首的顽固派的破坏;袁世凯的告密;维新派力量弱小,只依靠没有实权的光绪帝。

27、(1)代表人物:康有为、梁启超。

(2)【答案一】看法:戊戌变法是一场救亡图存的爱国运动。

理由:《马关条约》签订后,列强掀起瓜分中国狂潮,中国民族危机日益深重。维新派为挽救民族危机,号召变法图强,变法的首要目的是救亡图存。变法的措施有利于资本主义的发展,增强军事力量,挽救民族危亡。变法激发人民的爱国思想和民族意识,起到思想启蒙的作用。所以是一场救亡图存的爱国运动。(从变法的目的、措施、影响任选一个角度阐明理由)。

【答案二】看法:戊戌变法是一场资产阶级改良运动。

理由:《马关条约》签订后,中国民族危机日益深重。维新派希望通过自上而下的维新变法运动来发展资本主义。这场运动允许官民上书言事,有利于资产阶级参与政权;鼓励私人兴办工矿企业,发展资本主义;传播资产阶级思想,在社会上起了思想启蒙作用。所以是一场资产阶级改良运动。(从变法在政治、经济、思想文化任一角度的措施阐明理由)(2)本题是开放性题目,言之有理即可,如看法:戊戌变法是一场救亡图存的爱国运动。:《马关条约》签订后,列强掀起瓜分中国狂潮,中国民族危机日益深重。维新派为挽救民族危机,号召变法图强,变法的首要目的是救亡图存。变法的措施有利于资本主义的发展,增强军事力量,挽救民族危亡。变法激发人民的爱国思想和民族意识,起到思想启蒙的作用。所以是一场救亡图存的爱国运动。或者看法:戊戌变法是一场资产阶级改良运动。《马关条约》签订后,中国民族危机日益深重。维新派希望通过自上而下的维新变法运动来发展资本主义。这场运动允许官民上书言事,有利于资产阶级参与政权;鼓励私人兴办工矿企业,发展资本主义;传播资产阶级思想,在社会上起了思想启蒙作用。所以是一场资产阶级改良运动。

(1)提示:李鸿章认为国家的贫穷和落后是因为科学技术不及西方;梁启超则认为中国的政治制度落后于西方

(2)提示:“贼”指以慈禧为首的封建顽固派以及侵华列强。资产阶级维新派的软弱和个人力量的弱小。

(3)彰显出强烈的爱国思想和为追求理想勇于牺牲自己的精神。

(4)兴民权、育人才、开学校、变科举、变官制这几个方面。

措施:开办新式学堂培养人才,科举考试废除八股文等。

(5)维新运动得不到广大群众的支持,只依靠一个无权无力的皇帝,封建顽固势力强大。

29、(1)维新变法,学习西方;原因:甲午战败,《马关条约》的签订。

(2)变化:西方模式到苏俄模式;影响:马克思主义在中国传播、中国共产党成立、民主主义革命发展等。

(3)救亡图存。

选择题

1. 下图是1895年上海《申报》一篇报道,该报道描述的事件( )

A. 促使中国近代化起步

B. 打击列强瓜分中国的野心

C. 拉开维新运动的序幕

D. 掀起了反帝反封建的运动

2. 《马关条约》签订后,中国出现了新的民族危机,激发了新的民族觉醒。以康、梁为首的新兴民族资产阶级把向西方学习推进到一个新的高度(见表)。“新的高度”体现的是( )

人物 主要活动

康有为 发起“公车上书”,组织保国会

梁启超 《中外纪闻》《时务报》主笔

严复 翻译《天演论》,主持《国闻报》

A. 宣传维新变法思想

B. 推动民主共和传播

C. 高举民主科学大旗

D. 传播马克思主义

3. 1897年冬,德国强占胶州湾。消息传出后,康有为上书光绪帝,痛陈时局的危险和变法的紧迫性,呼吁变法救国。在康有为等维新派的推动下,光绪帝表示“不甘作亡国之君”,决心变法。由此可见,光绪帝“决心变法”的根本目的是( )

A. 学习西方政治制度 B. 不甘作亡国之君

C. 维护清朝封建统治 D. 实行君主立宪制

4. 梁启超在《变法通议》中指出:“变法之本,在育人才……在开学校;学校之立,在变科

举。而一切要其大成,在变官制。”下列变法措施与这种思想相符的是( )

A. 裁撤冗官冗员 B. 训练新式军队

C. 废除八股,兴办新式学堂 D. 创办报刊,开放言论

5. “大批丢了乌纱帽的官员仇视变法……一些对变法主张不满的大臣,更是对康有为、梁启超等人充满仇恨。他们聚集在一起,成为慈禧太后发动政变的重要支持力量。”材料说明维新变法运动( )

A. 触犯顽固派的利益 B. 改革措施不得民心

C. 推动人民思想解放 D. 消除清廷内部矛盾

6. 甲午中日战争后,中国人民的爱国救亡运动有了新的变化,发生这种变化的内因有( )

①帝国主义国家掀起了瓜分中国的狂潮 ②中国民族资本主义得到初步发展 ③中国民族资产阶级作为新的政治力量登上历史舞台 ④中国无产阶级作为新的政治力量登上历史舞台

A.①② B.①③ C.②③ D.①④

7. 揭开维新变法序幕的是

A.公车上书 B.成立强学会 C.成立保国会 D.《中外纪闻》的发行

8. 康有为发动各省参加科举考试的举子联名上书的事件发生于

A.1894年 B.1895年 C.1897年 D.1898年

9. 下列戊戌变法的内容中,在戊戌政变后保留下来的是( )

A.准许创办报刊,开放言论

B.设立京师大学堂

C.促进农工商业的发展

D.裁撤冗官,任用维新派人士

10. 揭开维新变法运动序幕的事件是( )

A.强学会成立 B.“公车上书” C.京师大学堂设立 D.《万国公报》创办

11.下列历史事件或历史现象之间没有直接因果关系的是( )

A.签订《马关条约》一一康有为发起公车上书

B.严复创办《国闻报》一一推动了维新变法思想的传播

C.戊戌政变一一触犯了顽固派的利益

D.戊戌变法一一在思想文化上产生广泛影响

12.了解历史时序,初步掌据历史事件发展的线索是学习历史的基本要求之一,下面关于戊戌变法的线索中,对应错误的史实是( )

A.序幕-《马关条约》

B.发展-严复等维新派宣传变法

C.高潮-光绪宣布变法

D.失败-慈禧太后发动政变

13.“作为一场政治运动,百日维新短命而亡,但作为一场更广阔意义的社会文化运动,自有其成功之处。“这里的成功之处”主要是指( )

A.在社会上起到思想启蒙的作用

B.改变了封建君主专制政体

C.阻止了民族危机的继续加深

D.动摇了儒家思想的正统地位

14.《二十世纪中国的崛起》指出:“一个民族的觉醒,通常要有两个条件:第一,这个民族面对着或者经历了以往没有遇到过的严重危机,甚至整个民族被逼到生死存亡的关头,旧格局再也无法继续保持下去。第二,还要这个民族能看到出路,燃烧起新的希望,深信只要奋起救亡,勇于变革,就可以改变目前的艰难处境。”下列能够反映20世纪中国“旧格局再也无法继续保持下去”和“奋起救亡,勇于变革”的史实是( )

A.《马关条约》和公车上书

B.《辛丑条约》和辛亥革命

C.《马关条约》和中共诞生

D.《辛丑条约》和戊戌变法

15.北京承载着中国历史的辉煌与屈辱。1895年居住在北京城的居民可能看到的是( )

A.康有为、梁启超组织公车上书

B.英法联军烧杀抢掠

C.戊戌政变

D.李大钊创办《每周评论》

16.“那是一个风云激荡的世纪。世纪末的那个多事之秋,落日的紫禁城里突然热闹起来。几个读书人呼号:‘变亦变,不变亦变’。”在读书人的呼吁下,皇帝“不甘作亡国之君”,实行变法,其具体措施有( )

A.废除科举制 B.鼓励私人兴办工矿企业

C.创办福州船政局 D.颁布剪辫法令

17.短短的103天内,光绪帝发布各种谕旨约180条。谕令合并衙门,裁汰冗员,使一些中下层人士猝然失业;下令裁撤绿营,同时让旗人自谋生计,多达100万人被突然中止生计,以致他们对新政怨声载道。

这段话反映了戊戌变法过程中( )

A.光绪皇帝软弱无能 B.资产阶级妥协让步

C.改革措施操之过急 D.顽固势力发动政变

18.戊戌政变后,除下列哪项措施外,

各项变法措施均随之被取缔( )

A.奖励创造发明 B.改科举,废八股

C.取消旗人特权 D.设立京师大学堂

19.“各国变法,都是经过流血才成功的。

中国还没有人流血,让我来作第一个吧。”其中的“我”是( )

20.戊戌变法在中国历史上第一次提出了由传统走向近代的系统方案,倡导博爱、平等、自由、人权。这些思想观念并没有因变法失败而消失,相反更加深入人心,体现在变法( )

A.对中国社会起到了思想启蒙的作用

B.推翻了以慈禧为首的顽固派的统治

C.使中国走上了发展资本主义的道路

D.虽最终失败但挽救了中华民族危机

21.主张救亡图存,并甘愿为变法而流血牺牲的“戊戌六君子”之一是( )

A.康有为 B.梁启超

C.谭嗣同 D.陈宝箴

22.1898年9月28日,刽子手挥刀砍下了六颗爱国者的头颅,也砍断了所有试图通过改良实现救国自强的人们的幻想。这件事又一次见证了( )

A.洋务运动的失败

B.维新变法运动不可行

C.封建制度的腐朽

D.新文化运动的必然性

23.陈旭麓说“知识分子是民族的大脑,揭示民族的使命是他们的使命。”由1 300多名举人发起“公车上书”,要求变法图强的历史背景是( )

A.鸦片战争的炮声 B.英法联军火烧圆明园

C.甲午战争的惨败 D.中华民国的成立

24.有学者认为:甲午中日战争“以清政府惨败而宣告结束。于是,(中国)近代化的新陈代谢过程骤然加快”。材料中的“加快”主要表现在( )

A.开始引进西方的工业文明

B.开始制度变革的尝试

C.大力倡导实业救国

D.学习西方的军事技术

25.有学者认为,戊戌变法时期所传播的西方政治学说和自然科学知识,将统治了中国几千年的封建思想打开了一个缺口。这主要说明戊戌变法( )

A.维护了封建统治 B.得不到群众支持

C.起到了思想启蒙作用 D.传播了革命思想

二、非选择题

26、阅读下列材料:

材料一

材料二 戊戌变法主要内容

类别 颁布的新法

政治 改革政府机构,裁撤冗员,任用维新人士

经济 鼓励私人兴办工矿企业

思想文化 开办新式学堂培养人才,翻译西方书籍,传播新思想,创办报刊,开放言论

军事 训练新式军队

请完成:

(1)上图是戊戌变法运动的领导人________、________。

(2)根据材料二中颁布的新法,分析这次变法的历史意义。

(3)这次变法的结果如何?导致这种结果的主要原因是什么?

27、.历史解释的过程就是不断接近历史真实的过程。阅读材料,完成下列要求:

材料:在维新派的推动下,光绪帝决心变法。1898年6月,清政府颁布“明定国是”诏书,宣布实行变法,史称“戊戌变法”。关于戊戌变法有人说它是“一场救亡图存的爱国运动”,也有人说它是“一场资产阶级改良运动”。

(1)请列举两位维新派的代表人物。

(2)你同意哪一种观点?结合所学知识简要说明理由。

28、材料一 “中国文武制度,事事远出西人之上,独火器万不能及。……中国欲自强,则莫如学习外国利器,欲学习外国利器,则莫如觅制器之器,师其法,而不必尽用其人。”

——《江苏巡抚李鸿章致总理衙门原函》

材料二 梁启超在《变法通议》中叙述了同治初年德相俾斯麦的一段话:“三十年后,日本其兴,中国其弱乎?日人游欧洲者讨论学业,讲究官制,归而行之;中人之游欧洲者,询某厂船船炮之利,其厂价值之廉,购而用之,强弱之源,其在此乎?”

(1)根据以上材料,你认为李鸿章和梁启超对中国贫穷和落后原因的分析有何不同?

材料三 谭嗣同临刑前的壮语

(2)“有心杀贼”中的“贼”指的是谁?为什么“无力回天”?

(3)“死得其所,快哉快哉”表现出什么精神?

材料四 “君权日益尊,民权日益衰,为中国致弱之根源。今日策中国者,必曰兴民权。法者天下之公器,变者天下之公理。变法之本,在育人才,人才之兴,在开学校,学校之立,在变科举,而一切要其大成,在变官制。”

——梁启超《变法通议》

(4)根据材料四所述,梁启超认为中国的政治制度应该作出怎样的改变?在戊戌变法的内容中,哪些措施顺应了梁启超关于“开学校”“变科举”的要求和主张?

材料五 维新运动只是少数人的运动。他们不仅不接近广大的劳动群众而且与广大劳动群众对立,得不到广大群众的支持,只依靠这样一个无权无力的皇帝(光绪帝)下命令,其失败是必然的。

——摘编自荣孟源《中国近百年革命史略》

根据材料五并结合所学知识,为什么说维新运动“其失败是必然的”?

29、阅读材料,完成下列要求

材料一:中国的失败使国人痛心疾首、深受震撼,一些有识之士如康有为、梁启超等痛定思痛,开始探索新的救国之道。他们认为,中国要生存、要强大,应该而且也只能向日本那样维新变法,学习西方。1895年春,1300多名举人在北京发动“公车上书”。

——据雷颐《走向革命:细说晚清七十年》

(1)根据材料一指出“新的救国之道”是什么?结合所学知识分析“公车上书”发生的原因。

材料二:中国在巴黎和会上蒙受的屈辱阻碍了中国寻求西方模式的国家认同。五四知识界对西方的幻灭,伴随着亲苏俄的社会主义思潮的兴起。许多中国人认为俄国革命是中国进行国家建构的唯一成功楷模。

——据徐国琦《中国与大战》等

(2)根据材料二指出中国人的国家模式认同有何变化,并分析其影响。

(3)综合上述材料,概述19世纪末20世纪初中国知识分子的时代使命。

、

答案

1-5CACAA 6-10CABBB 11-15CAABA 16-20BCDBA 21-25CCCBC

26、(1)康有为 梁启超

(2)有利于资产阶级参与政权,发展资本主义经济,传播资产阶级思想。

(3)失败。遭到以慈禧太后为首的顽固派的破坏;袁世凯的告密;维新派力量弱小,只依靠没有实权的光绪帝。

27、(1)代表人物:康有为、梁启超。

(2)【答案一】看法:戊戌变法是一场救亡图存的爱国运动。

理由:《马关条约》签订后,列强掀起瓜分中国狂潮,中国民族危机日益深重。维新派为挽救民族危机,号召变法图强,变法的首要目的是救亡图存。变法的措施有利于资本主义的发展,增强军事力量,挽救民族危亡。变法激发人民的爱国思想和民族意识,起到思想启蒙的作用。所以是一场救亡图存的爱国运动。(从变法的目的、措施、影响任选一个角度阐明理由)。

【答案二】看法:戊戌变法是一场资产阶级改良运动。

理由:《马关条约》签订后,中国民族危机日益深重。维新派希望通过自上而下的维新变法运动来发展资本主义。这场运动允许官民上书言事,有利于资产阶级参与政权;鼓励私人兴办工矿企业,发展资本主义;传播资产阶级思想,在社会上起了思想启蒙作用。所以是一场资产阶级改良运动。(从变法在政治、经济、思想文化任一角度的措施阐明理由)(2)本题是开放性题目,言之有理即可,如看法:戊戌变法是一场救亡图存的爱国运动。:《马关条约》签订后,列强掀起瓜分中国狂潮,中国民族危机日益深重。维新派为挽救民族危机,号召变法图强,变法的首要目的是救亡图存。变法的措施有利于资本主义的发展,增强军事力量,挽救民族危亡。变法激发人民的爱国思想和民族意识,起到思想启蒙的作用。所以是一场救亡图存的爱国运动。或者看法:戊戌变法是一场资产阶级改良运动。《马关条约》签订后,中国民族危机日益深重。维新派希望通过自上而下的维新变法运动来发展资本主义。这场运动允许官民上书言事,有利于资产阶级参与政权;鼓励私人兴办工矿企业,发展资本主义;传播资产阶级思想,在社会上起了思想启蒙作用。所以是一场资产阶级改良运动。

(1)提示:李鸿章认为国家的贫穷和落后是因为科学技术不及西方;梁启超则认为中国的政治制度落后于西方

(2)提示:“贼”指以慈禧为首的封建顽固派以及侵华列强。资产阶级维新派的软弱和个人力量的弱小。

(3)彰显出强烈的爱国思想和为追求理想勇于牺牲自己的精神。

(4)兴民权、育人才、开学校、变科举、变官制这几个方面。

措施:开办新式学堂培养人才,科举考试废除八股文等。

(5)维新运动得不到广大群众的支持,只依靠一个无权无力的皇帝,封建顽固势力强大。

29、(1)维新变法,学习西方;原因:甲午战败,《马关条约》的签订。

(2)变化:西方模式到苏俄模式;影响:马克思主义在中国传播、中国共产党成立、民主主义革命发展等。

(3)救亡图存。

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹