九上13《湖心亭看雪》课件(共27张ppt)

文档属性

| 名称 | 九上13《湖心亭看雪》课件(共27张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 15.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-26 20:38:59 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

教学目标

1.背诵课文,积累文言词语。

2.体会雪景的美妙,和张岱描写雪景的艺术手法。

3.尝试分析张岱在课文中表现出的隐晦而复杂的深情,体会他丰富的精神世界。

西湖是我国著名的旅游胜地,不少文人墨客写下赞美西湖的名句佳篇。如果你要去西湖,你觉得什么季节去能比较好的欣赏美景呢?明人曾说“西湖胜景,晴湖不如雨湖,雨湖不如月湖,月湖不如雪湖”。今天就让我们跟随张岱一起去领略雪湖的魅力吧。

导入新课

作者简介

张岱,明末清初散文家,字宗子,号陶庵,别号蝶庵居士,山阴(今浙江绍兴)人。寓居杭州。出身仕宦家庭,爱繁华,好山水。通音乐、戏剧。明亡后不仕,晚年穷困潦倒,避居山中,仍然坚持著述。作品中流露出深沉的故国之思和沧桑之感。著有《陶庵梦忆》《西湖梦寻》《三不朽图赞》等绝代文学名著。

写作背景

明朝灭亡以后,张岱开始专心从事著述。《陶庵梦忆》《西湖梦寻》即写于此时。书中缅怀往昔风月繁华,追忆前尘往事,字里行间流露出深沉的故国之思和沧桑之感。

他在《陶庵梦忆 自序》中说:“鸡鸣枕上,夜气方回,因想余生平,繁华靡丽,过眼皆空,五十年来,总成一梦。”

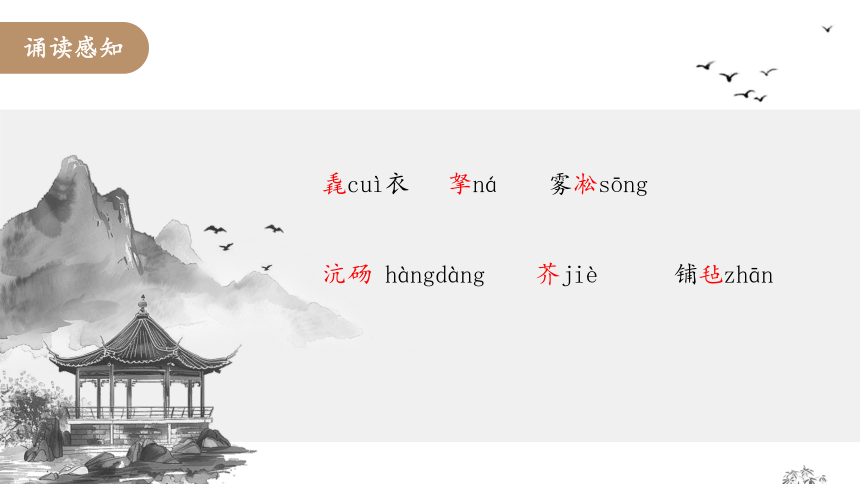

毳cuì衣 拏ná 雾凇sōng

沆砀 hàngdàng 芥jiè 铺毡zhān

诵读感知

诵读感知

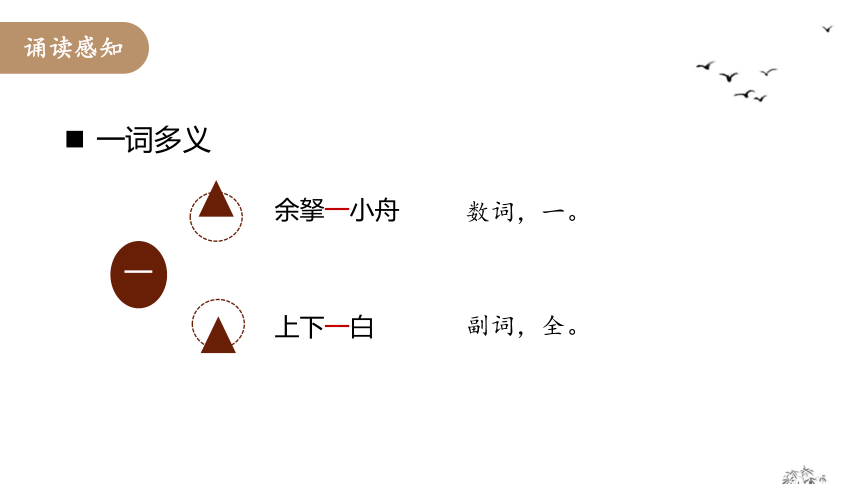

一词多义

一

余拏一小舟

上下一白

副词,全。

数词,一。

诵读感知

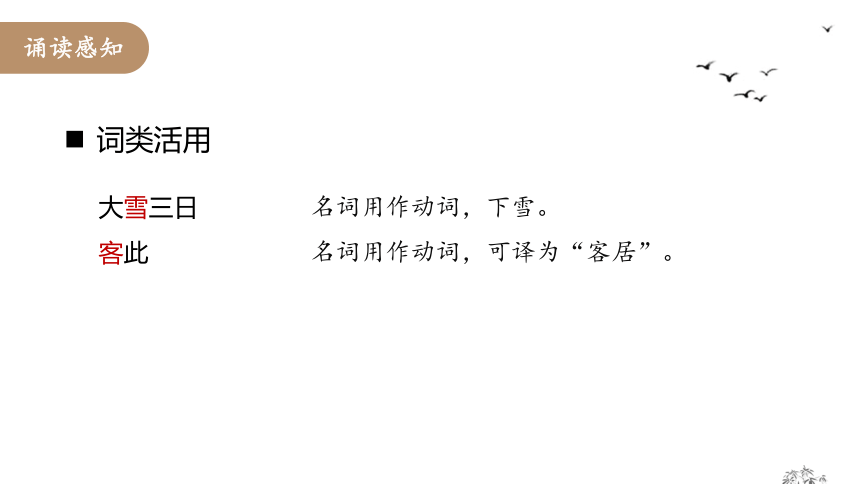

词类活用

大雪三日

客此

名词用作动词,下雪。

名词用作动词,可译为“客居”。

诵读感知

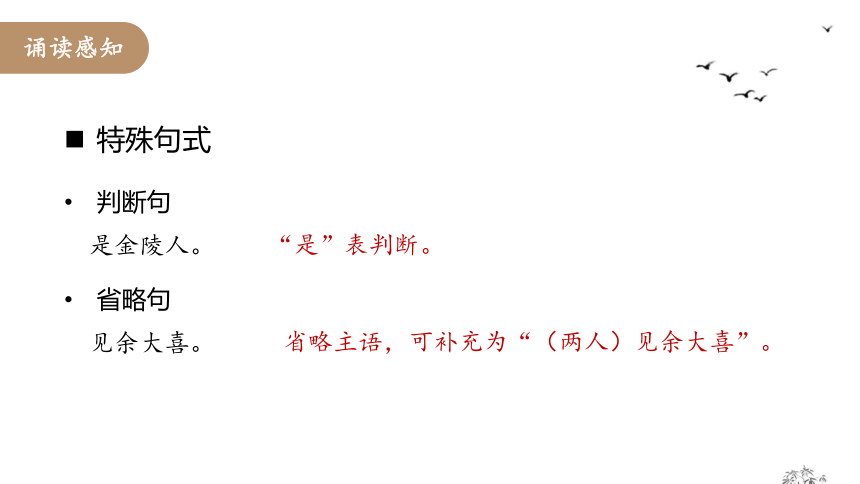

特殊句式

判断句

是金陵人。

省略句

见余大喜。

“是”表判断。

省略主语,可补充为“(两人)见余大喜”。

诵读感知

崇祯五年十二月,余/住西湖。大雪三日,湖中/人鸟声/俱绝。是日/更(gēng)定矣,余/拏(ná)/一小舟,拥/毳(cuì)衣/炉火,独往湖心亭/看雪。雾凇(sōng)/沆(hàng)砀(dàng),天/与云/与山/与水,上下/一白,湖上影子,惟/长堤/一痕、湖心亭/一点、与/余舟/一芥、舟中人/两三粒/而已。

诵读感知

到亭上,有两人/铺毡(zhān)对坐,一童子/烧酒炉正沸。见余/大喜/曰:“湖中/焉得/更有此人!”拉余/同饮。余/强饮三大白而别。问其姓氏,是/金陵人,客此。及下船,舟子/喃喃曰:“莫说/相公痴,更有/痴似相公者。”

合作交流,诵读质疑

译文:

崇祯五年十二月,我住在西湖。接连下了三天的大雪,湖中行人、飞鸟的声音都消失了。这一天晚上初更时,我划着一叶扁舟,穿着毛皮衣服,带着火炉,独自前往湖心亭看雪。(湖上)弥漫着水汽凝成的冰花,天与云与山与水,浑然一体,白茫茫一片。湖上(比较清晰的)影子,只有(淡淡的)一道长堤的痕迹,一点湖心亭的轮廓,和我的一叶小舟,舟中的两三粒人影罢了。

到了亭子上,看见有两个人已铺好了毡子,相对而坐,一个童子正把酒炉里的酒烧得滚沸。(他们)看见我,非常高兴地说:“在湖中怎么还能碰上(您)这样(有闲情雅致)的人呢!”拉着我一同饮酒。我尽力饮了三大杯,然后(和他们)道别。问他们的姓氏,得知他们是金陵人,在此地客居。等到(回来时)下了船,船夫嘟哝道:“不要说相公您痴,还有像您一样痴的人呢!”

找出文中明显的意思前后矛盾的地方,思考怎么理解。

明确:

前文“独往湖心亭看雪”与后文“舟中人两三粒”表述的意思有明显矛盾。

此处的“独”并非指一个人,而是内心孤独,没有知己的意思,虽然有舟子在,但“我”认为自己还是孤独的。也就是说作者心中没有别人。

合作交流,诵读质疑

1.文中有一句话是对张岱的评价,其中哪个字可以看作本文的文眼?

赏读品味

(痴)

(1)“痴”字原本是贬义,在这里还是贬义吗?

明确:文中结尾的“痴”其实是对张岱的赞美。

(2)作者的“痴”表现在哪里?从课文中找出作者的“痴”行。

明确:文中“独往湖心亭看雪”一句是作者“痴”行的具体体现。

1.文中有一句话是对张岱的评价,其中哪个字可以看作本文的文眼?

赏读品味

(痴)

(3)单就“看雪”这种行为本身来看是很平常的事情,只是作者看雪与平常人们看雪有许多不同之处,请你品一品。

明确:作者在“千山鸟飞绝,万径人踪灭”这样天寒地冻的夜晚独自一人去西湖看雪真的不同寻常,确实有些“痴”。

(4)你能从作者的痴行中读出他什么性格吗?

明确:清高、孤傲、孤僻、我行我素等。

2.品读西湖美丽雪景。

(1)孤独的张岱来到湖心亭看到了怎样的雪景呢?请同学们找出描绘雪景的句子。

“雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白,湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。”

赏读品味

明确:比较纯粹的山水。

我认为“雾凇沆砀”写得好,写出了一片迷蒙苍茫的感觉。

我认为“一白”写得好,写出了天地间混沌一片、苍茫的感觉。

我认为“与”写得好,写出了天、云、山、水浑然一体的感觉。

我认为“天云山水”的顺序写得好,写出了视角变化的层次感。

我认为“痕”写得好,写出了大雪后长堤的唯美感。

我认为“芥”写得好,写出了一叶扁舟漂浮在湖面极轻极淡的感觉。

我认为“粒”写得好,写出了人在天地自然中的渺小感。

赏读品味

(2)小组合作探究:

张岱追求怎样的山水之境?尝试用“我认为……写得好,写出了……”的形式品读雪景,在文中找出相应语句支撑你的观点。

赏读品味

(3)有同学发现“一痕”“一点”“一芥”到“两三粒”的变化规律吗?

明确:

越来越小,营造出一种融入天地山水的感觉。这其实也体现出张岱追求天人合一的山水之乐。

点拨指导:

张岱写景的笔调非常简洁,没有色彩繁复的渲染,这种用简单朴素的线条勾勒出对象特点的写作方法,在文学上叫作白描。这段景物描写文字简练,不事雕琢,采用白描的手法,设造了静寂、空旷、混沌的世界,将旷远莽苍的大自然与轻微渺小的人物进行对比。

赏读品味

(4)在宁静的夜色中,你是否感觉到作者的淡淡忧伤呢?

点拨:

茫茫宇宙之下,“我”又算得了什么呢,只不过是天地间“一蜉蝣”,沧海中的“一粟”罢了。白雪覆盖大地,犹如清朝代替故国,“我”又能怎么样?“我”无奈呀!

3.探究作者情感。

(1)寂寞而忧伤的张岱来到湖心亭,却不曾料到会有巧遇,当作者遇到这两位赏雪人时,心情如何?文中分别用哪些描写来表现人物心情?

赏读品味

明确:

当作者遇到这两位赏雪人时,非常高兴,文中分别用语言描写“湖中焉得更有此人”、动作描写“强饮三大白”和神态描写“大喜”来表达人物的欣喜之情。

(2)“问其姓氏,是金陵人,客此。”作者问其姓氏,不答姓名只说籍贯,是张岱记错了吗?还是另有深意?请同学们结合链接材料,思考问题。

赏读品味

链接材料:

【材料一】张岱“看雪”在崇祯五年。崇祯十七年,清军入关,明朝灭亡。张岱避隐著述,后写了《湖心亭看雪》。

【材料二】“金陵”即南京,明太祖朱元璋定其为国都,后明成祖朱棣迁都北京。

明确:

文章只说“金陵人”不说姓名是另有深意。改朝换代后,“金陵”这个地名刚好戳中了张岱内心的伤口,活在清朝的张岱看当年的旧事,内心是充满悲痛的。把这个“金陵”与开篇提到的“崇祯”结合起来看,我们很容易就发现了作者隐藏在心底的浓浓的故国之思。

阅读张岱的《西湖七月半》,品析作者的情感。

拓展阅读

西湖七月半

杭人游湖,巳出酉归,避月如仇。是夕好名,逐队争出,多犒门军酒钱。轿夫擎燎,列俟岸上。一入舟,速舟子急放断桥,赶入胜会。以故二鼓以前,人声鼓吹,如沸如撼,如魇如呓,如聋如哑。大船小船一齐凑岸,一无所见,止见篙击篙,舟触舟,肩摩肩,面看面而已。少刻兴尽,官府席散,皂隶喝道去。轿夫叫,船上人怖以关门,灯笼火把如列星,——簇拥而去。岸上人亦逐队赶门,渐稀渐薄,顷刻散尽矣。

吾辈始舣舟近岸,断桥石磴始凉,席其上,呼客纵饮。此时月如镜新磨,山复整妆,湖复靧面。向之浅斟低唱者出,匿影树下者亦出。吾辈往通声气,拉与同坐。韵友来,名妓至,杯箸安,竹肉发。月色苍凉,东方将白,客方散去。吾辈纵舟,酣睡于十里荷花之中,香气拍人,清梦甚惬。

明确:

《西湖七月半》张岱等到成群的杭人散去,方才出行,在花香中放船、饮酒、赏月、安睡。“呼客纵饮”和“吾辈纵舟”的“纵”字,写出饮酒赏月时的无拘无碍、痛快淋漓;“香气拍人,清梦甚惬”的“惬”字,写出诗情画意之中畅快适意、令人心醉的感受。文章以他人之无意于看月和不懂得看月,来衬托自己(及与自己同调的一群)领略湖山月色之美的清兴,进而抒写了卑视庸俗之辈的清高雅洁的思想情趣。通过真假看月者的对照比较,流露出作者对熙熙攘攘的社会和变化无常的人的冷淡厌恶,表现了他追求的是一种冷寂的孤高。

拓展阅读

课堂小结

《湖心亭看雪》一文记叙了张岱夜晚在湖心亭看雪的经过,描绘了所看到的幽静深远、洁白广阔的雪景图。他以白描画雪景,他以淡笔写浓情。“都云作者痴,谁解其中味”,无论是开篇的“崇祯五年十二月”还是结尾的“金陵人”,作者张岱那难以言喻的苦闷之情和故国之思都跃然于纸上,我们也领悟到了他孤高自赏、超凡脱俗的人格魅力。

布置作业

1.必做题:搜集整理古诗中描写西湖景色的诗句。

2.选做题:阅读拓展资料,用文字为张岱写一段“自画像”。从文段的阅读中,深刻理解张岱的精神世界。

高雅

痕、点、芥、粒

天与云与山与水

湖心亭看雪

出行

奇遇

天地苍茫

渺小

赏景

强饮一杯

偶遇大喜

故国感伤

痴

金陵游客

独往

人鸟声俱绝

板书设计

再 见

教学目标

1.背诵课文,积累文言词语。

2.体会雪景的美妙,和张岱描写雪景的艺术手法。

3.尝试分析张岱在课文中表现出的隐晦而复杂的深情,体会他丰富的精神世界。

西湖是我国著名的旅游胜地,不少文人墨客写下赞美西湖的名句佳篇。如果你要去西湖,你觉得什么季节去能比较好的欣赏美景呢?明人曾说“西湖胜景,晴湖不如雨湖,雨湖不如月湖,月湖不如雪湖”。今天就让我们跟随张岱一起去领略雪湖的魅力吧。

导入新课

作者简介

张岱,明末清初散文家,字宗子,号陶庵,别号蝶庵居士,山阴(今浙江绍兴)人。寓居杭州。出身仕宦家庭,爱繁华,好山水。通音乐、戏剧。明亡后不仕,晚年穷困潦倒,避居山中,仍然坚持著述。作品中流露出深沉的故国之思和沧桑之感。著有《陶庵梦忆》《西湖梦寻》《三不朽图赞》等绝代文学名著。

写作背景

明朝灭亡以后,张岱开始专心从事著述。《陶庵梦忆》《西湖梦寻》即写于此时。书中缅怀往昔风月繁华,追忆前尘往事,字里行间流露出深沉的故国之思和沧桑之感。

他在《陶庵梦忆 自序》中说:“鸡鸣枕上,夜气方回,因想余生平,繁华靡丽,过眼皆空,五十年来,总成一梦。”

毳cuì衣 拏ná 雾凇sōng

沆砀 hàngdàng 芥jiè 铺毡zhān

诵读感知

诵读感知

一词多义

一

余拏一小舟

上下一白

副词,全。

数词,一。

诵读感知

词类活用

大雪三日

客此

名词用作动词,下雪。

名词用作动词,可译为“客居”。

诵读感知

特殊句式

判断句

是金陵人。

省略句

见余大喜。

“是”表判断。

省略主语,可补充为“(两人)见余大喜”。

诵读感知

崇祯五年十二月,余/住西湖。大雪三日,湖中/人鸟声/俱绝。是日/更(gēng)定矣,余/拏(ná)/一小舟,拥/毳(cuì)衣/炉火,独往湖心亭/看雪。雾凇(sōng)/沆(hàng)砀(dàng),天/与云/与山/与水,上下/一白,湖上影子,惟/长堤/一痕、湖心亭/一点、与/余舟/一芥、舟中人/两三粒/而已。

诵读感知

到亭上,有两人/铺毡(zhān)对坐,一童子/烧酒炉正沸。见余/大喜/曰:“湖中/焉得/更有此人!”拉余/同饮。余/强饮三大白而别。问其姓氏,是/金陵人,客此。及下船,舟子/喃喃曰:“莫说/相公痴,更有/痴似相公者。”

合作交流,诵读质疑

译文:

崇祯五年十二月,我住在西湖。接连下了三天的大雪,湖中行人、飞鸟的声音都消失了。这一天晚上初更时,我划着一叶扁舟,穿着毛皮衣服,带着火炉,独自前往湖心亭看雪。(湖上)弥漫着水汽凝成的冰花,天与云与山与水,浑然一体,白茫茫一片。湖上(比较清晰的)影子,只有(淡淡的)一道长堤的痕迹,一点湖心亭的轮廓,和我的一叶小舟,舟中的两三粒人影罢了。

到了亭子上,看见有两个人已铺好了毡子,相对而坐,一个童子正把酒炉里的酒烧得滚沸。(他们)看见我,非常高兴地说:“在湖中怎么还能碰上(您)这样(有闲情雅致)的人呢!”拉着我一同饮酒。我尽力饮了三大杯,然后(和他们)道别。问他们的姓氏,得知他们是金陵人,在此地客居。等到(回来时)下了船,船夫嘟哝道:“不要说相公您痴,还有像您一样痴的人呢!”

找出文中明显的意思前后矛盾的地方,思考怎么理解。

明确:

前文“独往湖心亭看雪”与后文“舟中人两三粒”表述的意思有明显矛盾。

此处的“独”并非指一个人,而是内心孤独,没有知己的意思,虽然有舟子在,但“我”认为自己还是孤独的。也就是说作者心中没有别人。

合作交流,诵读质疑

1.文中有一句话是对张岱的评价,其中哪个字可以看作本文的文眼?

赏读品味

(痴)

(1)“痴”字原本是贬义,在这里还是贬义吗?

明确:文中结尾的“痴”其实是对张岱的赞美。

(2)作者的“痴”表现在哪里?从课文中找出作者的“痴”行。

明确:文中“独往湖心亭看雪”一句是作者“痴”行的具体体现。

1.文中有一句话是对张岱的评价,其中哪个字可以看作本文的文眼?

赏读品味

(痴)

(3)单就“看雪”这种行为本身来看是很平常的事情,只是作者看雪与平常人们看雪有许多不同之处,请你品一品。

明确:作者在“千山鸟飞绝,万径人踪灭”这样天寒地冻的夜晚独自一人去西湖看雪真的不同寻常,确实有些“痴”。

(4)你能从作者的痴行中读出他什么性格吗?

明确:清高、孤傲、孤僻、我行我素等。

2.品读西湖美丽雪景。

(1)孤独的张岱来到湖心亭看到了怎样的雪景呢?请同学们找出描绘雪景的句子。

“雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白,湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。”

赏读品味

明确:比较纯粹的山水。

我认为“雾凇沆砀”写得好,写出了一片迷蒙苍茫的感觉。

我认为“一白”写得好,写出了天地间混沌一片、苍茫的感觉。

我认为“与”写得好,写出了天、云、山、水浑然一体的感觉。

我认为“天云山水”的顺序写得好,写出了视角变化的层次感。

我认为“痕”写得好,写出了大雪后长堤的唯美感。

我认为“芥”写得好,写出了一叶扁舟漂浮在湖面极轻极淡的感觉。

我认为“粒”写得好,写出了人在天地自然中的渺小感。

赏读品味

(2)小组合作探究:

张岱追求怎样的山水之境?尝试用“我认为……写得好,写出了……”的形式品读雪景,在文中找出相应语句支撑你的观点。

赏读品味

(3)有同学发现“一痕”“一点”“一芥”到“两三粒”的变化规律吗?

明确:

越来越小,营造出一种融入天地山水的感觉。这其实也体现出张岱追求天人合一的山水之乐。

点拨指导:

张岱写景的笔调非常简洁,没有色彩繁复的渲染,这种用简单朴素的线条勾勒出对象特点的写作方法,在文学上叫作白描。这段景物描写文字简练,不事雕琢,采用白描的手法,设造了静寂、空旷、混沌的世界,将旷远莽苍的大自然与轻微渺小的人物进行对比。

赏读品味

(4)在宁静的夜色中,你是否感觉到作者的淡淡忧伤呢?

点拨:

茫茫宇宙之下,“我”又算得了什么呢,只不过是天地间“一蜉蝣”,沧海中的“一粟”罢了。白雪覆盖大地,犹如清朝代替故国,“我”又能怎么样?“我”无奈呀!

3.探究作者情感。

(1)寂寞而忧伤的张岱来到湖心亭,却不曾料到会有巧遇,当作者遇到这两位赏雪人时,心情如何?文中分别用哪些描写来表现人物心情?

赏读品味

明确:

当作者遇到这两位赏雪人时,非常高兴,文中分别用语言描写“湖中焉得更有此人”、动作描写“强饮三大白”和神态描写“大喜”来表达人物的欣喜之情。

(2)“问其姓氏,是金陵人,客此。”作者问其姓氏,不答姓名只说籍贯,是张岱记错了吗?还是另有深意?请同学们结合链接材料,思考问题。

赏读品味

链接材料:

【材料一】张岱“看雪”在崇祯五年。崇祯十七年,清军入关,明朝灭亡。张岱避隐著述,后写了《湖心亭看雪》。

【材料二】“金陵”即南京,明太祖朱元璋定其为国都,后明成祖朱棣迁都北京。

明确:

文章只说“金陵人”不说姓名是另有深意。改朝换代后,“金陵”这个地名刚好戳中了张岱内心的伤口,活在清朝的张岱看当年的旧事,内心是充满悲痛的。把这个“金陵”与开篇提到的“崇祯”结合起来看,我们很容易就发现了作者隐藏在心底的浓浓的故国之思。

阅读张岱的《西湖七月半》,品析作者的情感。

拓展阅读

西湖七月半

杭人游湖,巳出酉归,避月如仇。是夕好名,逐队争出,多犒门军酒钱。轿夫擎燎,列俟岸上。一入舟,速舟子急放断桥,赶入胜会。以故二鼓以前,人声鼓吹,如沸如撼,如魇如呓,如聋如哑。大船小船一齐凑岸,一无所见,止见篙击篙,舟触舟,肩摩肩,面看面而已。少刻兴尽,官府席散,皂隶喝道去。轿夫叫,船上人怖以关门,灯笼火把如列星,——簇拥而去。岸上人亦逐队赶门,渐稀渐薄,顷刻散尽矣。

吾辈始舣舟近岸,断桥石磴始凉,席其上,呼客纵饮。此时月如镜新磨,山复整妆,湖复靧面。向之浅斟低唱者出,匿影树下者亦出。吾辈往通声气,拉与同坐。韵友来,名妓至,杯箸安,竹肉发。月色苍凉,东方将白,客方散去。吾辈纵舟,酣睡于十里荷花之中,香气拍人,清梦甚惬。

明确:

《西湖七月半》张岱等到成群的杭人散去,方才出行,在花香中放船、饮酒、赏月、安睡。“呼客纵饮”和“吾辈纵舟”的“纵”字,写出饮酒赏月时的无拘无碍、痛快淋漓;“香气拍人,清梦甚惬”的“惬”字,写出诗情画意之中畅快适意、令人心醉的感受。文章以他人之无意于看月和不懂得看月,来衬托自己(及与自己同调的一群)领略湖山月色之美的清兴,进而抒写了卑视庸俗之辈的清高雅洁的思想情趣。通过真假看月者的对照比较,流露出作者对熙熙攘攘的社会和变化无常的人的冷淡厌恶,表现了他追求的是一种冷寂的孤高。

拓展阅读

课堂小结

《湖心亭看雪》一文记叙了张岱夜晚在湖心亭看雪的经过,描绘了所看到的幽静深远、洁白广阔的雪景图。他以白描画雪景,他以淡笔写浓情。“都云作者痴,谁解其中味”,无论是开篇的“崇祯五年十二月”还是结尾的“金陵人”,作者张岱那难以言喻的苦闷之情和故国之思都跃然于纸上,我们也领悟到了他孤高自赏、超凡脱俗的人格魅力。

布置作业

1.必做题:搜集整理古诗中描写西湖景色的诗句。

2.选做题:阅读拓展资料,用文字为张岱写一段“自画像”。从文段的阅读中,深刻理解张岱的精神世界。

高雅

痕、点、芥、粒

天与云与山与水

湖心亭看雪

出行

奇遇

天地苍茫

渺小

赏景

强饮一杯

偶遇大喜

故国感伤

痴

金陵游客

独往

人鸟声俱绝

板书设计

再 见

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)