《刘彻》课件

图片预览

文档简介

课件34张PPT。2.刘 彻哲思短章

低头亦是一种能力

被称为美国之父的富兰克林,年轻时曾去拜访一位前辈。年轻气盛的他,挺胸昂首迈着大步,进门撞在门框上,迎接他的前辈见此情景,笑笑说:“很疼吗?可这将是你今天来访的最大收获。一个人活在世上,就必须时刻记住低头。” 无独有偶,有人问过苏格拉底:“你是天下最有学问的人,那么你说天与地之间的高度是多少?”苏格拉底毫不迟疑地说:“三尺!”那人不以为然:“我们每个人都五尺高 ,天与地之间只有三尺,那不是戳破苍穹?”苏格拉底笑着说:“所以,凡是高度超过三尺的人,要长立于天地之间,就要懂得低头。”

大师们提到的“记住低头”和“懂得低头”之说,就是要记住不论你的资历、能力如何,在浩瀚的社会里,你只是一个小分子,无疑是渺小的。当我们把奋斗目标看得更高时,更要在人生舞台上唱低调,在生活中保持低姿态,把自己看轻些,把别人看重些。富兰克林就从中领悟到了深刻的道理,并把它列入一生的生活准则之中。 其实,我们的生活又何尝不是如此。自认怀才不遇的人,往往看不到别人的优秀;愤世嫉俗的人,往往看不到世界的美好;只有敢于低头并不断否定自己的人,才能够不断吸取教训,才会为别人的成功而欣喜,为自己的善解人意而自得,才会在挫折面前心安理得。

当你从困惑中走出来时,你会发现,一次善意的低头,其实是一种难得的境界:低头亦是一种能力,它并不是自卑,也不是怯弱,它是清醒中的一种嬗变经营。 如果把我们的人生比作爬山,有的人在山脚刚刚起步,有的正向山腰跋涉,有的已信步顶峰,但此时,不管你处在什么位置,请记住:要把自己放在山的最低处,即使“会当凌绝顶”,也要会低头,因为,在你所经历的漫长人生旅途中,总难免有碰头的时候。

低头亦是一种能力。有时,稍微低一下头,或许我们的人生路会走得更精彩。 修身名句

? 谁道人生无再少?门前流水尚能西。

——宋·苏轼《浣溪沙》

赏读:谁说人生不能再变得年轻些?门前流水还能倒流向西呢!人总是由青年走向老年,这是自然规律,正像中国的大江大河都是从西向东流一样。作者用门前溪水向西流比喻乐观开朗、积极进取的人即使到了老年仍能焕发出青春的活力,返老还童。形象地说明了对岁月流逝要抱乐观态度。尚:尚且,还能。 书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。

——《增广贤文》

赏读:一个人的学问,若是离开了一个“勤”字,是绝对无从谈起的,哪怕他是个天才,离了“勤”字也照样不行。当一个人专心学习的时候,甚至可以达到废寝忘食的程度。没有艰苦的磨练谁都不能成功。 ? 孝养以竭力为真情。——侯承业《南怀瑾的理念》

赏读:孝心,孝心,关键还在于心——心诚,则一餐一饮皆为孝养;心不诚,则千金万金又何足贵?为人之子,因天分、环境、机遇等各种差异,会在经济能力方面相差悬殊,财产巨富者,斥千金亦不过九牛之一毛;财力窘困者,奉一饭已倾其微弱之全力。似此,岂能说前者之孝更重于后者之孝?实际上,老人除了需要赡养,还需要尊敬、温暖与体贴。所有这些,如果没有一颗真诚的孝心,则是根本不可想象的。所以,惟有尽心竭力,方为至孝。知识卡片

1.作家作品

庞德,美国著名诗人。1885年10月30日出生于美国爱达荷州的海利镇。在去欧洲以前,他在宾夕法尼亚大学就学,在那里攻读美国历史、古典文学、罗曼斯语言文学。两年后,他转至哈密尔顿大学学习,1906年获硕士学位。1898年庞德首次赴欧,以后于1902年、1906年及1908年先后共四次去欧洲。1908年定居伦敦,以后一度成为伦敦文坛上举足轻重的人物。意象派的代表人物。他和艾略特同为后期象征主义诗歌的领军人物。他从中国古典诗歌、日本俳句中生发出“诗歌意象”的理论,为东西方诗歌的互相借鉴做出了卓越贡献。2.审美视窗

秋夜无风,秋月已凉。秋蝉不鸣,难道它亦为离别而悲伤?“北方有佳人,绝世而独立。”你轻扬飘逸衣袂,缓步雕花石阶,花月满眼。荒殿上,朱窗紧闭,落叶静附着门环。是你么?月光里都是你的影子啊。“翩何姗姗其来迟,翩何姗姗其来迟!”月色为何冷清,我心为何不宁?拾起那片门坎上的潮湿叶子,默道:来世,与你有约……3.近义辨析

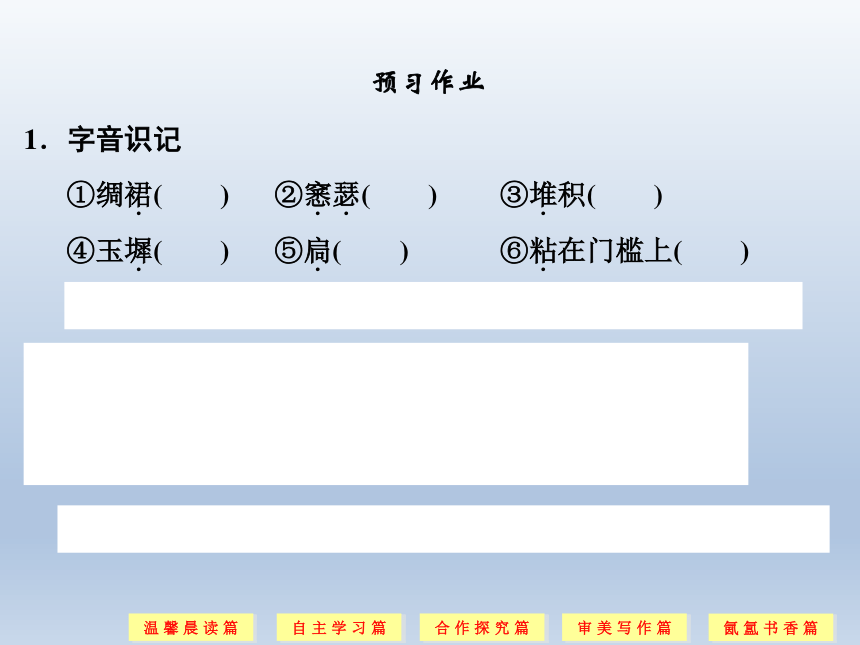

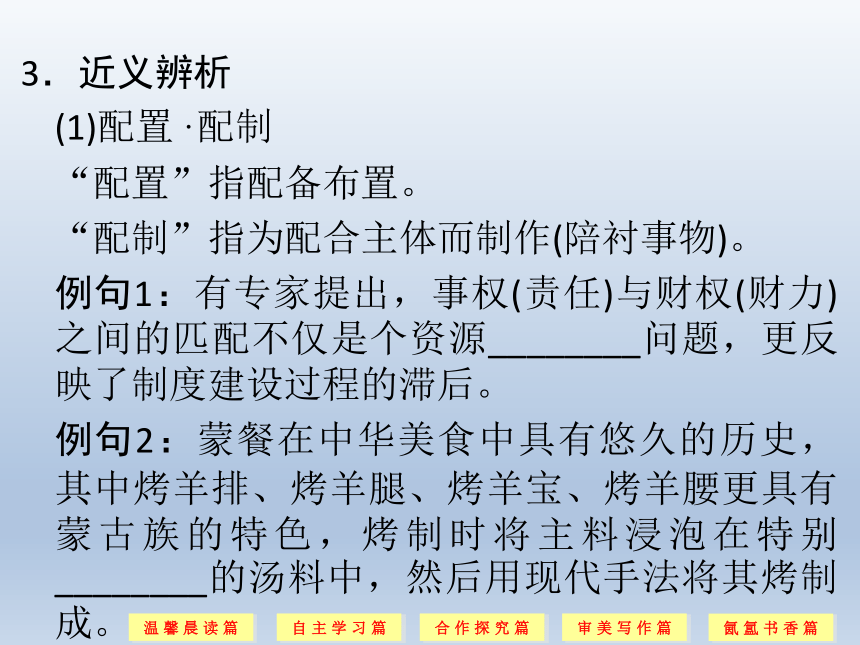

(1)配置·配制

“配置”指配备布置。

“配制”指为配合主体而制作(陪衬事物)。

例句1:有专家提出,事权(责任)与财权(财力)之间的匹配不仅是个资源________问题,更反映了制度建设过程的滞后。

例句2:蒙餐在中华美食中具有悠久的历史,其中烤羊排、烤羊腿、烤羊宝、烤羊腰更具有蒙古族的特色,烤制时将主料浸泡在特别________的汤料中,然后用现代手法将其烤制成。

答案 配置 配制(2)惩罚·处罚

“惩罚”泛指处罚。

“处罚”指对犯错误或犯罪的人加以惩治,侧重表示政治或经济上的惩治。

例句:对腐败者的________,大致包括道德、纪律、法律三个层次,即社会舆论谴责、党纪政纪处分、刑事________。

答案 惩罚 处罚4.词语解释

①窸瑟:____________________________________

②玉墀:____________________________________

答案 ①细小的摩擦声。②玉台阶。

5.文学常识

庞德,________现代诗人。__________诗歌代表人物。主要作品有《神州集》《诗章》等。汉武帝的《__________》被他改译成《刘彻》。

答案 美国 意象派 落叶哀蝉曲主旨归纳

诗人借刘彻的诗,表达了对失去爱人的思念之情。名句赏析

1.她,我心中的欢乐,睡在下面。

赏析 “她”指心爱的人,“我心中的欢乐”强调她给我带来的幸福快乐生活,“睡在下面”字面上是睡在堆积的落叶下面,实际上是说心爱的人离“我”而去了,表达了内心的无尽伤感。

2.一片潮湿的树叶粘在门槛上。

赏析 “潮湿的树叶”是对第一节诗中“乱叶”的一种强化,给人以寂寞、凄清的感觉,让人联想到灵魂的阴暗与潮湿。重点突破

本诗是庞德根据中国古诗《落叶哀蝉曲》改写成的。与原诗相比,两者有什么区别?

提示 原诗并不是一首标准的“意象”诗,在寂寥、凄清的氛围中表现了汉武帝对亡姬的怀念,抒情性较强,特别是结尾的两行“望彼美女兮安得,感余心之未宁”,内心感情的表露还十分强烈。与原诗相比,庞德的“改写”滤去了情感的色彩,更多地倾向于意象的呈现。前面的四行,无疑是原诗内容的化用,其中几个主要的意象都出自原诗,只不过在庞德的笔下,构成了一个更完整的画面,乱叶“飞旋着,静静地堆积”一句,则传达出原诗中缺少一种动态感,也为下面的诗句作出了铺垫。第五行“她,我心中的欢乐,睡在下面”,是庞德的独创。诗人想象刘彻怀念的“她”,被埋在了落叶的下面,一种双关的作用也由此产生:被落叶掩埋的不只是美人,“我”心中的记忆、那些逝去的欢乐,也被一同掩埋了。原诗抒情性的结尾,虽然被舍弃了,但内心情感的表露则更为含蓄了。与原诗相比,此诗最大的改动是第六行:“一片潮湿的树叶粘在门槛上。”原诗没有这一句,它完全出自庞德的创造性添加,它与上面五行相分隔,构成了全诗的第二节。给人的感觉是,最后一行本身就像一片“潮湿的树叶”,直接粘在了上面。在与“画面”的并置中,“树叶”的形象似乎被放大了,形成一种特写的效果,我们似乎能看见它孤零零的形象,感受到它在门槛上弯曲的痛苦。诗人最后添加的这一行,是神来的一笔,在保留原诗凄清、哀婉意境的同时,也使改写之作获得了一种现代的语言张力。1.文本审美

借景抒情。诗中借助对景物的细腻的描写,营造出一种冷寞凄清的氛围,流露出心中的深深的思念和伤感。2.写作迁移

历史从那一夜开始

已经是深夜了,司马迁通过天牢的小窗,望着那漆黑的夜。幽蓝的天幕上,不见星也不见月,几处乌云低低地沉着,带着令人窒息的压力。暮秋的风裹着寒气,钻进每个角落,包括司马迁那件破旧的长衫。

司马迁拖动着脚镣,走回几块砖堆成的床。金属的撞击声在死一般静的夜里,带着几分鬼魅。床上那盏昏黄的油灯跳动着火焰,拖下长长的抖动的影子,似乎加重了黑暗。然而挂着的一纸官文仍然可见,金色的字,朱红的印,一切都那么清晰。是的,这就是司马迁的命运。日出之前,他必须做好选择。是死,用一腔热血去控诉昏君的无道,用高贵的头颅去证明自己的清白?还是活着——当然是有条件地活着,从此他将成为不完全的男子。

司马迁无法遏抑心中腾生的怨怒,昨日朝堂的场景历历在目。当汉武帝在歇斯底里地咆哮时,当满朝文武双股战战时,当李陵一下子从英雄被定性为叛徒时,司马迁觉得胸中有什么东西压着。也许是记录历史的职责让他知道,历史必须是真实的。于是他,站了出来,后来的事情证明当时的冲动是致命的。司马迁与李陵并无交好,为了不相识的人而触怒龙颜,这没有人能够理解。

他突然就想到了死,想到了屈原的投江;想到了孤竹君的儿子们在首阳山的遗骸;他想抛弃这个世界,这个昏暗、污浊的世界。决不能屈辱地活着,做一个不完全的男子,便是死,他也应该是个大丈夫。但突然,司马迁在愤怒与激动中沉静下来。父亲临终时那双忧怨的眼睛,让他一下子静了。他清楚地记得,父亲指着案上的书,哽咽着,然后看了他一眼。他理解那一眼的重量与意味着的责任,是的,他永远都不会忘记——他们还没有自己的史书,属于大汉的书。

司马迁在床边坐了下来,闭上眼,沉默了好久好久,他的胸口在剧烈地起伏,他的手指在不停地颤抖……天明的时候,牢外传来一声吆喝:“司马迁,想好了没有?”

“想好了,我选择腐刑。”两滴清泪滑落脸颊,司马迁无声地哭了。几千年后,一位诗人说:“真正的勇敢不是为某件事壮烈地死去,而是为某件事卑贱地活着。”于是一阵秋风呜咽着,吹起《史记》发黄的纸页。兰烬落,屏上暗红蕉

兰烬落,屏上暗红蕉。闲梦江南梅熟日,夜船吹笛雨萧萧。人语驿边桥。

——皇甫松《梦江南》

“日出江花红胜火,春来江水绿如蓝”,此白香山词之警策也,景色是何等的鲜明,情调是何等的亢爽!借用苏东坡的一句来评价它,正所谓“水光潋滟晴方好”。相比之下,此篇显得凄迷、柔婉,又是一种境界——“山色空濛雨亦奇”,换句话说,也就是“语语带六朝烟水气”(俞陛云《唐词选释》评语)。烟水氤氲,山色空濛,美就美在“朦胧”。能赏“朦胧”之美,然后可以读此词。 【漫漫古典情】北岛:在语言中漂流

“卑鄙是卑鄙者的通行证,高尚是高尚者的墓志铭,看吧,在那镀金的天空中,飘满了死者弯曲的倒影。”

每当我读到北岛的这首诗,浑身的血液都会一下子涌到头顶,脚下的土地也会迅速变得冰凉,似乎所有的想像都来源于遥远的地平线。北岛,首先是一个建筑工人,谁也不会想到这个瘦弱的男人会有如此巨大的力量让以后的世界变得表情怪异,是惊讶万分还是张口结舌,或许还是手舞足蹈呢。当时这个建筑工人唯一的理想是烧锅炉或者是看水泵,因为这两件事才有足够的时间看书,可是一直到现在他也没有实现自己妄想的这个美差事,对于他,或许一辈子都实现不了喽。北岛的诗歌创作开始于“文革”后期,大部分诗歌反映了从迷惘到觉醒的一代青年的心声,时代造就了诗人独特的“冷抒情”的方式——出奇的冷静和深刻的思辨性。他在冷静的观察中,发现了“那从蝇眼中分裂的世界”如何造成人的价值的全面崩溃、人性的扭曲和异化。他想“通过作品建立一个自己的世界,这是一个真诚而独特的世界,正直的世界,正义和人性的世界”。在这个世界中,北岛建立了自己的“理性法庭”,以理性和人性为准绳,重新确定人的价值,恢复人的本性;悼念烈士,审判刽子手;嘲讽怪异和异化的世界,反思历史和现实;呼唤人性的富贵,寻找“生命的湖”以及“红帆船”。为了那只“红帆船”,20世纪80年代末,北岛开始了长期在海外漂泊的生活,准确地说,他更像一个饥寒交迫的流浪者。在我们即将淡忘他和他的作品时,北岛以一本《失败之书》的散文集,让我们重拾记忆,这位曾经风靡全国的诗人,在多年异乡漂泊的旅途中,他变得沉默了吗?他变得寡言了吗?他变得愤怒了吗?

普希金有首诗:没有幸福,只有自由与平静。在海外漂泊了多年的北岛更明白自由与平静的内涵,我想这些比幸福更为重要。当年,北岛用他锋锐的诗句撕裂了整个世界,如今,他用散文表示了自己存在的第三种方式。散文与漂泊之间,按时髦说法,有一种互文关系:散文是在文字中的漂泊,而漂泊是地理与社会意义上的书写。4年间,北岛住过7个国家,搬了15次家。这或许就是一种散文语境。他写道:“我在语言中漂流,死亡的乐器充满了冰。”他又写道:“必须修改背景,你才能够重返故乡。”北岛1996年开始写散文。那时美国一家电台开了一个“作家手记”专栏,请住在美国的中国作家诸如阿城、李欧梵、聂华苓、张辛欣写写海外的生活,其中也包括北岛。那时他答应下来时,纯属玩玩,没当回事。可是1997年的春天,北岛被老板炒了鱿鱼,人间最悲惨的事情莫过于没有饭吃,于是,写散文就成了他的当务之急。事后,北岛非常感谢那个老板,没有她,他大概不会另起炉灶。此后的两年,北岛基本上是靠卖文为生,最多的一年写过50篇,差不多每周一篇。其中第六篇《艾伦·金斯堡》曾得到过李陀的高度赞许。北岛的沉默和艾伦·金斯堡的嚎叫,都是上世纪我们精神旅程中不可或缺的一页。这些年,北岛游历了许多地方,他再也无法回到自己最初的内心深处,他似乎从来都在寻找一种更适合自己的存在方式,他坚持用中文写作,除此之外,就是四处教书,顺道儿蒙蒙那些美国人。

北岛在序言中曾说:“我得感谢这些年的漂泊,使我远离中心,脱离浮躁,让生命真正沉潜下来。在北欧的漫漫长夜,我一次次陷入绝望,默默祈祷,为了此刻也为了来生,为了战胜内心的软弱。我在一次采访中说过,‘漂泊是穿越虚无的没有终点的旅行’。经历无边的虚无才知道存在有限的意义。”点评:那些具有诗人气质的人,他们生命里涌动着行走的快感。在《搬家记》中,北岛写道:“我很快厌倦了同样的风景和邻居。而旅行仍让我激动……其实,旅行是种生活方式。一个旅行者,他的生活总是处于出发与抵达之间。从哪儿来到哪儿去都无所谓,重要的是持未知态度,在漂流中把握自己。”

低头亦是一种能力

被称为美国之父的富兰克林,年轻时曾去拜访一位前辈。年轻气盛的他,挺胸昂首迈着大步,进门撞在门框上,迎接他的前辈见此情景,笑笑说:“很疼吗?可这将是你今天来访的最大收获。一个人活在世上,就必须时刻记住低头。” 无独有偶,有人问过苏格拉底:“你是天下最有学问的人,那么你说天与地之间的高度是多少?”苏格拉底毫不迟疑地说:“三尺!”那人不以为然:“我们每个人都五尺高 ,天与地之间只有三尺,那不是戳破苍穹?”苏格拉底笑着说:“所以,凡是高度超过三尺的人,要长立于天地之间,就要懂得低头。”

大师们提到的“记住低头”和“懂得低头”之说,就是要记住不论你的资历、能力如何,在浩瀚的社会里,你只是一个小分子,无疑是渺小的。当我们把奋斗目标看得更高时,更要在人生舞台上唱低调,在生活中保持低姿态,把自己看轻些,把别人看重些。富兰克林就从中领悟到了深刻的道理,并把它列入一生的生活准则之中。 其实,我们的生活又何尝不是如此。自认怀才不遇的人,往往看不到别人的优秀;愤世嫉俗的人,往往看不到世界的美好;只有敢于低头并不断否定自己的人,才能够不断吸取教训,才会为别人的成功而欣喜,为自己的善解人意而自得,才会在挫折面前心安理得。

当你从困惑中走出来时,你会发现,一次善意的低头,其实是一种难得的境界:低头亦是一种能力,它并不是自卑,也不是怯弱,它是清醒中的一种嬗变经营。 如果把我们的人生比作爬山,有的人在山脚刚刚起步,有的正向山腰跋涉,有的已信步顶峰,但此时,不管你处在什么位置,请记住:要把自己放在山的最低处,即使“会当凌绝顶”,也要会低头,因为,在你所经历的漫长人生旅途中,总难免有碰头的时候。

低头亦是一种能力。有时,稍微低一下头,或许我们的人生路会走得更精彩。 修身名句

? 谁道人生无再少?门前流水尚能西。

——宋·苏轼《浣溪沙》

赏读:谁说人生不能再变得年轻些?门前流水还能倒流向西呢!人总是由青年走向老年,这是自然规律,正像中国的大江大河都是从西向东流一样。作者用门前溪水向西流比喻乐观开朗、积极进取的人即使到了老年仍能焕发出青春的活力,返老还童。形象地说明了对岁月流逝要抱乐观态度。尚:尚且,还能。 书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。

——《增广贤文》

赏读:一个人的学问,若是离开了一个“勤”字,是绝对无从谈起的,哪怕他是个天才,离了“勤”字也照样不行。当一个人专心学习的时候,甚至可以达到废寝忘食的程度。没有艰苦的磨练谁都不能成功。 ? 孝养以竭力为真情。——侯承业《南怀瑾的理念》

赏读:孝心,孝心,关键还在于心——心诚,则一餐一饮皆为孝养;心不诚,则千金万金又何足贵?为人之子,因天分、环境、机遇等各种差异,会在经济能力方面相差悬殊,财产巨富者,斥千金亦不过九牛之一毛;财力窘困者,奉一饭已倾其微弱之全力。似此,岂能说前者之孝更重于后者之孝?实际上,老人除了需要赡养,还需要尊敬、温暖与体贴。所有这些,如果没有一颗真诚的孝心,则是根本不可想象的。所以,惟有尽心竭力,方为至孝。知识卡片

1.作家作品

庞德,美国著名诗人。1885年10月30日出生于美国爱达荷州的海利镇。在去欧洲以前,他在宾夕法尼亚大学就学,在那里攻读美国历史、古典文学、罗曼斯语言文学。两年后,他转至哈密尔顿大学学习,1906年获硕士学位。1898年庞德首次赴欧,以后于1902年、1906年及1908年先后共四次去欧洲。1908年定居伦敦,以后一度成为伦敦文坛上举足轻重的人物。意象派的代表人物。他和艾略特同为后期象征主义诗歌的领军人物。他从中国古典诗歌、日本俳句中生发出“诗歌意象”的理论,为东西方诗歌的互相借鉴做出了卓越贡献。2.审美视窗

秋夜无风,秋月已凉。秋蝉不鸣,难道它亦为离别而悲伤?“北方有佳人,绝世而独立。”你轻扬飘逸衣袂,缓步雕花石阶,花月满眼。荒殿上,朱窗紧闭,落叶静附着门环。是你么?月光里都是你的影子啊。“翩何姗姗其来迟,翩何姗姗其来迟!”月色为何冷清,我心为何不宁?拾起那片门坎上的潮湿叶子,默道:来世,与你有约……3.近义辨析

(1)配置·配制

“配置”指配备布置。

“配制”指为配合主体而制作(陪衬事物)。

例句1:有专家提出,事权(责任)与财权(财力)之间的匹配不仅是个资源________问题,更反映了制度建设过程的滞后。

例句2:蒙餐在中华美食中具有悠久的历史,其中烤羊排、烤羊腿、烤羊宝、烤羊腰更具有蒙古族的特色,烤制时将主料浸泡在特别________的汤料中,然后用现代手法将其烤制成。

答案 配置 配制(2)惩罚·处罚

“惩罚”泛指处罚。

“处罚”指对犯错误或犯罪的人加以惩治,侧重表示政治或经济上的惩治。

例句:对腐败者的________,大致包括道德、纪律、法律三个层次,即社会舆论谴责、党纪政纪处分、刑事________。

答案 惩罚 处罚4.词语解释

①窸瑟:____________________________________

②玉墀:____________________________________

答案 ①细小的摩擦声。②玉台阶。

5.文学常识

庞德,________现代诗人。__________诗歌代表人物。主要作品有《神州集》《诗章》等。汉武帝的《__________》被他改译成《刘彻》。

答案 美国 意象派 落叶哀蝉曲主旨归纳

诗人借刘彻的诗,表达了对失去爱人的思念之情。名句赏析

1.她,我心中的欢乐,睡在下面。

赏析 “她”指心爱的人,“我心中的欢乐”强调她给我带来的幸福快乐生活,“睡在下面”字面上是睡在堆积的落叶下面,实际上是说心爱的人离“我”而去了,表达了内心的无尽伤感。

2.一片潮湿的树叶粘在门槛上。

赏析 “潮湿的树叶”是对第一节诗中“乱叶”的一种强化,给人以寂寞、凄清的感觉,让人联想到灵魂的阴暗与潮湿。重点突破

本诗是庞德根据中国古诗《落叶哀蝉曲》改写成的。与原诗相比,两者有什么区别?

提示 原诗并不是一首标准的“意象”诗,在寂寥、凄清的氛围中表现了汉武帝对亡姬的怀念,抒情性较强,特别是结尾的两行“望彼美女兮安得,感余心之未宁”,内心感情的表露还十分强烈。与原诗相比,庞德的“改写”滤去了情感的色彩,更多地倾向于意象的呈现。前面的四行,无疑是原诗内容的化用,其中几个主要的意象都出自原诗,只不过在庞德的笔下,构成了一个更完整的画面,乱叶“飞旋着,静静地堆积”一句,则传达出原诗中缺少一种动态感,也为下面的诗句作出了铺垫。第五行“她,我心中的欢乐,睡在下面”,是庞德的独创。诗人想象刘彻怀念的“她”,被埋在了落叶的下面,一种双关的作用也由此产生:被落叶掩埋的不只是美人,“我”心中的记忆、那些逝去的欢乐,也被一同掩埋了。原诗抒情性的结尾,虽然被舍弃了,但内心情感的表露则更为含蓄了。与原诗相比,此诗最大的改动是第六行:“一片潮湿的树叶粘在门槛上。”原诗没有这一句,它完全出自庞德的创造性添加,它与上面五行相分隔,构成了全诗的第二节。给人的感觉是,最后一行本身就像一片“潮湿的树叶”,直接粘在了上面。在与“画面”的并置中,“树叶”的形象似乎被放大了,形成一种特写的效果,我们似乎能看见它孤零零的形象,感受到它在门槛上弯曲的痛苦。诗人最后添加的这一行,是神来的一笔,在保留原诗凄清、哀婉意境的同时,也使改写之作获得了一种现代的语言张力。1.文本审美

借景抒情。诗中借助对景物的细腻的描写,营造出一种冷寞凄清的氛围,流露出心中的深深的思念和伤感。2.写作迁移

历史从那一夜开始

已经是深夜了,司马迁通过天牢的小窗,望着那漆黑的夜。幽蓝的天幕上,不见星也不见月,几处乌云低低地沉着,带着令人窒息的压力。暮秋的风裹着寒气,钻进每个角落,包括司马迁那件破旧的长衫。

司马迁拖动着脚镣,走回几块砖堆成的床。金属的撞击声在死一般静的夜里,带着几分鬼魅。床上那盏昏黄的油灯跳动着火焰,拖下长长的抖动的影子,似乎加重了黑暗。然而挂着的一纸官文仍然可见,金色的字,朱红的印,一切都那么清晰。是的,这就是司马迁的命运。日出之前,他必须做好选择。是死,用一腔热血去控诉昏君的无道,用高贵的头颅去证明自己的清白?还是活着——当然是有条件地活着,从此他将成为不完全的男子。

司马迁无法遏抑心中腾生的怨怒,昨日朝堂的场景历历在目。当汉武帝在歇斯底里地咆哮时,当满朝文武双股战战时,当李陵一下子从英雄被定性为叛徒时,司马迁觉得胸中有什么东西压着。也许是记录历史的职责让他知道,历史必须是真实的。于是他,站了出来,后来的事情证明当时的冲动是致命的。司马迁与李陵并无交好,为了不相识的人而触怒龙颜,这没有人能够理解。

他突然就想到了死,想到了屈原的投江;想到了孤竹君的儿子们在首阳山的遗骸;他想抛弃这个世界,这个昏暗、污浊的世界。决不能屈辱地活着,做一个不完全的男子,便是死,他也应该是个大丈夫。但突然,司马迁在愤怒与激动中沉静下来。父亲临终时那双忧怨的眼睛,让他一下子静了。他清楚地记得,父亲指着案上的书,哽咽着,然后看了他一眼。他理解那一眼的重量与意味着的责任,是的,他永远都不会忘记——他们还没有自己的史书,属于大汉的书。

司马迁在床边坐了下来,闭上眼,沉默了好久好久,他的胸口在剧烈地起伏,他的手指在不停地颤抖……天明的时候,牢外传来一声吆喝:“司马迁,想好了没有?”

“想好了,我选择腐刑。”两滴清泪滑落脸颊,司马迁无声地哭了。几千年后,一位诗人说:“真正的勇敢不是为某件事壮烈地死去,而是为某件事卑贱地活着。”于是一阵秋风呜咽着,吹起《史记》发黄的纸页。兰烬落,屏上暗红蕉

兰烬落,屏上暗红蕉。闲梦江南梅熟日,夜船吹笛雨萧萧。人语驿边桥。

——皇甫松《梦江南》

“日出江花红胜火,春来江水绿如蓝”,此白香山词之警策也,景色是何等的鲜明,情调是何等的亢爽!借用苏东坡的一句来评价它,正所谓“水光潋滟晴方好”。相比之下,此篇显得凄迷、柔婉,又是一种境界——“山色空濛雨亦奇”,换句话说,也就是“语语带六朝烟水气”(俞陛云《唐词选释》评语)。烟水氤氲,山色空濛,美就美在“朦胧”。能赏“朦胧”之美,然后可以读此词。 【漫漫古典情】北岛:在语言中漂流

“卑鄙是卑鄙者的通行证,高尚是高尚者的墓志铭,看吧,在那镀金的天空中,飘满了死者弯曲的倒影。”

每当我读到北岛的这首诗,浑身的血液都会一下子涌到头顶,脚下的土地也会迅速变得冰凉,似乎所有的想像都来源于遥远的地平线。北岛,首先是一个建筑工人,谁也不会想到这个瘦弱的男人会有如此巨大的力量让以后的世界变得表情怪异,是惊讶万分还是张口结舌,或许还是手舞足蹈呢。当时这个建筑工人唯一的理想是烧锅炉或者是看水泵,因为这两件事才有足够的时间看书,可是一直到现在他也没有实现自己妄想的这个美差事,对于他,或许一辈子都实现不了喽。北岛的诗歌创作开始于“文革”后期,大部分诗歌反映了从迷惘到觉醒的一代青年的心声,时代造就了诗人独特的“冷抒情”的方式——出奇的冷静和深刻的思辨性。他在冷静的观察中,发现了“那从蝇眼中分裂的世界”如何造成人的价值的全面崩溃、人性的扭曲和异化。他想“通过作品建立一个自己的世界,这是一个真诚而独特的世界,正直的世界,正义和人性的世界”。在这个世界中,北岛建立了自己的“理性法庭”,以理性和人性为准绳,重新确定人的价值,恢复人的本性;悼念烈士,审判刽子手;嘲讽怪异和异化的世界,反思历史和现实;呼唤人性的富贵,寻找“生命的湖”以及“红帆船”。为了那只“红帆船”,20世纪80年代末,北岛开始了长期在海外漂泊的生活,准确地说,他更像一个饥寒交迫的流浪者。在我们即将淡忘他和他的作品时,北岛以一本《失败之书》的散文集,让我们重拾记忆,这位曾经风靡全国的诗人,在多年异乡漂泊的旅途中,他变得沉默了吗?他变得寡言了吗?他变得愤怒了吗?

普希金有首诗:没有幸福,只有自由与平静。在海外漂泊了多年的北岛更明白自由与平静的内涵,我想这些比幸福更为重要。当年,北岛用他锋锐的诗句撕裂了整个世界,如今,他用散文表示了自己存在的第三种方式。散文与漂泊之间,按时髦说法,有一种互文关系:散文是在文字中的漂泊,而漂泊是地理与社会意义上的书写。4年间,北岛住过7个国家,搬了15次家。这或许就是一种散文语境。他写道:“我在语言中漂流,死亡的乐器充满了冰。”他又写道:“必须修改背景,你才能够重返故乡。”北岛1996年开始写散文。那时美国一家电台开了一个“作家手记”专栏,请住在美国的中国作家诸如阿城、李欧梵、聂华苓、张辛欣写写海外的生活,其中也包括北岛。那时他答应下来时,纯属玩玩,没当回事。可是1997年的春天,北岛被老板炒了鱿鱼,人间最悲惨的事情莫过于没有饭吃,于是,写散文就成了他的当务之急。事后,北岛非常感谢那个老板,没有她,他大概不会另起炉灶。此后的两年,北岛基本上是靠卖文为生,最多的一年写过50篇,差不多每周一篇。其中第六篇《艾伦·金斯堡》曾得到过李陀的高度赞许。北岛的沉默和艾伦·金斯堡的嚎叫,都是上世纪我们精神旅程中不可或缺的一页。这些年,北岛游历了许多地方,他再也无法回到自己最初的内心深处,他似乎从来都在寻找一种更适合自己的存在方式,他坚持用中文写作,除此之外,就是四处教书,顺道儿蒙蒙那些美国人。

北岛在序言中曾说:“我得感谢这些年的漂泊,使我远离中心,脱离浮躁,让生命真正沉潜下来。在北欧的漫漫长夜,我一次次陷入绝望,默默祈祷,为了此刻也为了来生,为了战胜内心的软弱。我在一次采访中说过,‘漂泊是穿越虚无的没有终点的旅行’。经历无边的虚无才知道存在有限的意义。”点评:那些具有诗人气质的人,他们生命里涌动着行走的快感。在《搬家记》中,北岛写道:“我很快厌倦了同样的风景和邻居。而旅行仍让我激动……其实,旅行是种生活方式。一个旅行者,他的生活总是处于出发与抵达之间。从哪儿来到哪儿去都无所谓,重要的是持未知态度,在漂流中把握自己。”

同课章节目录