《应和》课件

图片预览

文档简介

课件26张PPT。1.应 和哲思短章

欣 赏

有一些东西并不一定要得到,只要能够欣赏到就很好,当你欣赏的时候那是一种完美,一旦得到了,反而会破坏了那种完美。

欣赏和附庸风雅是截然不同的两回事。欣赏是一种陶冶,一种提高,一种收获;附庸风雅是一种时髦,一场热闹,一个过场。一般而言,一个善于欣赏别人的人,必是一个丰富的人;一个被别人欣赏的人,必是一个出色的人。如果不能做一个出色的人,那就做一个丰富的人。

我们的言谈举止应该自然,而不要有意做出来让别人欣赏,否则将会很容易言不由衷,举止做作。

欣赏,使人在潜移默化中汲取和提高,古人云:“能读千赋则善赋,能观千剑则晓剑。”正是。

如果我们想成为出色的人,首先就要学会欣赏比自己出色的人。一个永远也不欣赏别人的人,也就是一个永远也不被别人欣赏的人。有一种人,他谁都不欣赏,只欣赏他自己,表面上看这似乎是一种清高,实质上这是一种狭隘。

彼此欣赏当然是件好事。彼此不欣赏也无妨,但应做到不因此而排斥别人。

我欣赏名山大川的气势,我欣赏小桥流水的清幽,我欣赏大漠孤烟的粗旷,我欣赏渔舟唱晚的意境。

在欣赏大自然瑰丽的景色中,我时常感到灵魂的净化和升华。 修身名句

塞得物欲之路,才堪辟道义之门;弛得尘俗之肩,方可挑圣贤之担。——洪应明《菜根谭》

赏读:物欲,是对荣华富贵的贪求之心。一个人若真心开辟道义之门、肩负圣贤之担,就必须打消对荣华富贵的贪求之心。因为,若不打消各种贪心,自己还被种种尘垢所染污,也就不是什么圣贤之人,又有什么资格去开辟道义之门肩负圣贤之担呢? 善启迪人心者,当因其所明而渐通之,毋强开其所闭。

——洪应明《菜根谭》

赏读:善于启发别人的,应当根据其所明白的道理逐步诱导提高,不宜生硬地灌输其一时无法领悟的道理。那种不问青红皂白,对各种对象都采用同种方法、提出同种要求的做法,省事倒是省事,只是效果好不起来。

故木受绳则直,金就砺则利。 ——《荀子·劝学》

赏读:木料经过木工用墨线(木工用具)划直线加工以后,就变直了;金属物品在磨刀石上磨砺后,就能锋利。这两个比喻用来说明人经过学习磨练,自我反省,就会变得聪慧明智,不犯错误,也越来越坚强。砺(lì):磨刀石。知识卡片

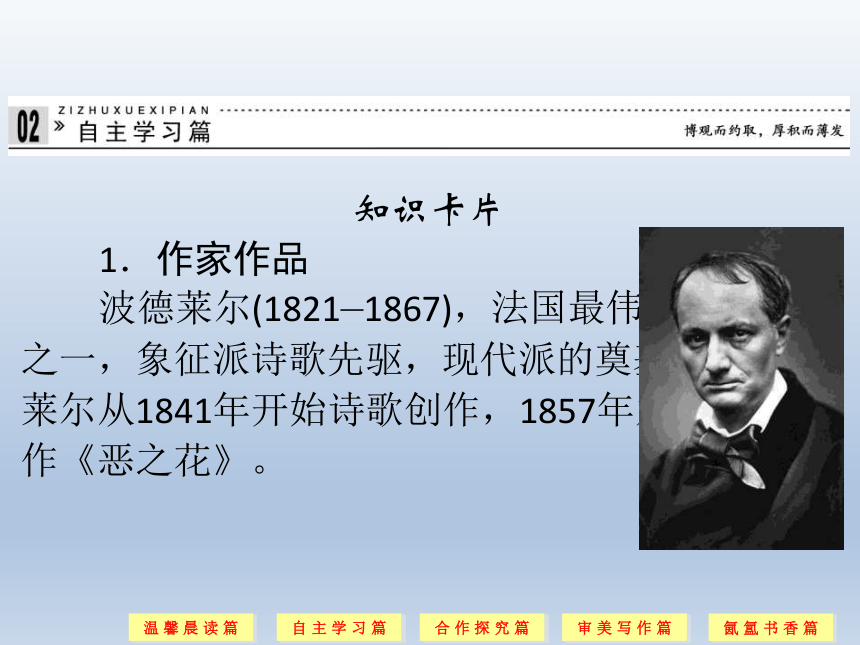

1.作家作品

波德莱尔(1821—1867),法国最伟大的诗人

之一,象征派诗歌先驱,现代派的奠基人。波德

莱尔从1841年开始诗歌创作,1857年发表传世之

作《恶之花》。2.审美视窗

自然的庙堂之中,每一根柱子都是活的,有生命的,它们用神秘的方式——模糊隐约的语音——相互交流着,形成一座象征的森林。这森林本身就是宇宙、人生的一个象征,在不同事物的相互呼应中,所有的存在构成了一个和谐的整体,在人的感官、人的内心之中,就深深藏着这个“整体”的秩序和奥秘。3.近义辨析

(1)违反·违犯

“违反”表示不遵守,不符合法则、规程等。

“违犯”指违背和触犯法律等。

例句1:全国马拉松冠军魏亚楠及世锦赛冠军白雪因________兴奋剂相关规定被处以三个月的禁赛。

例句2:中学生要提高综合素质,不________校规校纪,更不要________党纪国法。

答案 违反 违反 违犯(2)宣言·扬言

宣言:(国家、政党或团体)对重大问题公开表示意见以进行宣传号召的文章;宣告,声明。

扬言:故意说出要采取某种行动的话(多含贬义)。

例句1:出狱后他到处________要报复当年举报他的人。

例句2:中国外交部对外________,对墨西哥在华公民进行药学检查是正常预防手段。

答案 扬言 宣言4.词语解释

①熟稔:_____________________________________________________

②轩昂:______________________________________________________

答案 ①很熟悉。②精神饱满、气度不凡;高大。

5.文学常识

《应和》的作者是法国诗人____________,代表作品有诗集《________》,散文诗集《______________》。

答案 波德莱尔 恶之花 巴黎的忧郁主旨归纳

这首诗集中阐发了象征主义的世界观。强调了世间万物之间相互关联。这首十四行诗在表达一种美学见解的同时,其本身也是对这种美学见解的具体演示:自然是一座庙堂,那里活的柱石有时候传出模糊隐约的话音。人穿过象征的森林从那里经行,树林望着他,投以熟稔的凝视。如悠长的回声、遥相应答的和歌。名句赏析

1.香味,颜色和声音都相互呼应。

赏析 本句运用通感手法与象征手法。嗅觉、视觉、听觉乃至触觉,本来是不同的感官,感受不同的刺激,但诗人也让它们发生了“应和”。当颜色、触觉、气味与乐音,错综在一起,同时唤醒了读者的各种感官。因此,诗人渲染出一个无限扩张的“香味世界”。许许多多的古怪的“香味”,都发出自己的声音“歌唱性灵和官感的狂欢”。2.那样歌唱性灵和官感的狂欢。

赏析 诗人提到的“狂欢”是对大自然的痴爱、陶醉,强调大自然中的万物能给人们带来美好的享受,目的在于引导人们热爱自然、顺应自然。重点突破

在作者看来,人和自然的关系是怎样的?请试作讨论。

提示 在象征主义者看来,自然在有形与无形之间,都充满了丰富的关联。正如诗第一节所呈现出的想象:“自然”的庙堂之中,每一根柱子都是“活的”,有生命的,它们用神秘的方式——“模糊隐约的语音”——相互交流着,形成一座“象征的森林”。实际上,“象征的森林”本身就是宇宙、人生的一个象征,在不同事物的相互呼应中,所有的存在构成了一个和谐的整体,在人的感官、人的内心之中,就深深藏着这个“整体”的秩序和奥秘,即诗中所言:“正如悠长的回声遥遥地合并/归入一个幽黑而渊深的和协。”1.文本审美

通感手法的运用。将“香味”先后比喻为“儿童的肌肤”“洞箫”“翠绿的草场”,使看不见的、摸不着的气味,有了鲜明的可感性。2.写作迁移

请用形象的语言,写一段关于“友情”的文字。

友 情

友情的花不会凋零

因为那是刻在心灵之上的花朵

友情的雪不会消融

因为那是雪域之上与天空最近的一片白雪

给你温情,如缕缕暖春的阳光从云翳里透出,丝丝缕缕,在天边织就层层彩霞

给你关爱,如清晨带露的小花

盛开在绿野中,星星点点,在风中飘散着淡淡沉香

给你许默,如高山清澈的流水

穿隙在峭壁中,潺潺叠叠,在曲径中执著细细流淌

我想:这友情二字的真谛

如这层层彩云,不因绚丽,却是厚重

如这淡淡沉香,不因浓烈,却是清雅

如这细细流水,不因庞大,却是悠远别来沧海事,语罢暮天钟

十年离乱后,长大一相逢,

问姓惊初见,称名忆旧容。

别来沧海事,语罢暮天钟。

明日巴陵道,秋山又几重。

——李益《喜见外弟又言别》【漫漫古典情】这是一首写表兄弟因乱离阔别之后,忽然相逢又匆匆别离之诗。初问姓氏,心已惊疑,待知姓名,即忆起旧容,于是化惊为喜。叙谈伤乱感慨之情,寓之意中。全诗采用白描手法,以凝炼的语言和生动的描写,再现了乱离中人生聚散的典型场面,抒发了真挚的至亲情谊,读来亲切感人。遥远的绝响(节选)

余秋雨

这是中国文化史上最黑暗的日子之一,居然还有太阳。

嵇康身戴木枷,被一群兵丁,从大狱押到刑场。

刑场在洛阳东市,路途不近。嵇康一路上神情木然而缥缈,他想起了一生中好些奇异的遭遇。

他想起,他也曾像阮籍一样,上山找过孙登大师,并且跟随大师不短的时间。大师平日几乎不讲话,直到嵇康临别,才深深一叹:“你性情刚烈而才貌出众,能避免祸事吗?”他又想起,早年曾在洛水之西游学,有一天夜宿华阳,独个儿在住所弹琴。夜半时分,突然有客人来访,自称是古人,与嵇康共谈音律,谈着谈着来了兴致,向嵇康要过琴去,弹了一曲《广陵散》,声调绝伦,弹完便把这个曲子传授给了嵇康,并且反复叮嘱,千万不要再传给别人了。这个人飘然而去,没有留下姓名。

嵇康想到这里,满耳满脑都是《广陵散》的旋律。他遵照那个神秘来客的叮嘱,没有向任何人传授过。一个叫袁孝尼的人不知从哪儿打听到嵇康会演奏这个曲子,多次请求传授,他也没有答应。刑场已经不远,难道,这个曲子就永远地断绝了?——想到这里,他微微有点慌神。突然,嵇康听到,前面有喧闹声,而且闹声越来越响。原来,有三千名太学生正拥挤在刑场边上请愿,要求朝廷赦免嵇康,让嵇康担任太学的导师。显然,太学生们想以这样一个请愿向朝廷提示嵇康的社会声誉和学术地位,但这些年轻人不知道,他们这种聚集三千人的行为已构成一种政治示威,司马昭怎么会退让呢?

嵇康望了望黑压压的年轻学子,有点感动。孤傲了一辈子的他,因仅有的几个朋友而死的他,把诚恳的目光投向四周。一个官员冲过人群来到刑场高台上宣布:宫廷旨意,维护原判。

刑场上一片山呼海啸。但是,大家的目光都注视着已经押上高台的嵇康。

身材伟岸的嵇康抬起头来,眯着眼睛看了看太阳,便对身旁的官员说:“行刑的时间还没到,我弹一个曲子吧。”不等官员回答,便对在旁送行的哥哥嵇喜说:“哥哥,请把我的琴取来。”

琴很快取来了,在刑场高台上安放妥当,嵇康坐在琴前,对三千名太学生和围观的民众说:“请让我弹一遍《广陵散》。过去袁孝尼他们多次要学,都被我拒绝。《广陵散》于今绝矣!”

刑场上一片寂静,神秘的琴声铺天盖地。

弹毕,从容赴死。

这是公元262年夏天,嵇康三十九岁。点评:孙登大师一声叹息写就了他的一生。不错,他生性刚正秉直,一点点都不肯向人低头。他为坚守自己的信念不惜与好友山涛断交,不惜得罪日渐得宠的钟会。他是一个正人君子,他也是一个才子。他坚守着对一个陌生人的承诺,哪怕广陵散绝于当世。

欣 赏

有一些东西并不一定要得到,只要能够欣赏到就很好,当你欣赏的时候那是一种完美,一旦得到了,反而会破坏了那种完美。

欣赏和附庸风雅是截然不同的两回事。欣赏是一种陶冶,一种提高,一种收获;附庸风雅是一种时髦,一场热闹,一个过场。一般而言,一个善于欣赏别人的人,必是一个丰富的人;一个被别人欣赏的人,必是一个出色的人。如果不能做一个出色的人,那就做一个丰富的人。

我们的言谈举止应该自然,而不要有意做出来让别人欣赏,否则将会很容易言不由衷,举止做作。

欣赏,使人在潜移默化中汲取和提高,古人云:“能读千赋则善赋,能观千剑则晓剑。”正是。

如果我们想成为出色的人,首先就要学会欣赏比自己出色的人。一个永远也不欣赏别人的人,也就是一个永远也不被别人欣赏的人。有一种人,他谁都不欣赏,只欣赏他自己,表面上看这似乎是一种清高,实质上这是一种狭隘。

彼此欣赏当然是件好事。彼此不欣赏也无妨,但应做到不因此而排斥别人。

我欣赏名山大川的气势,我欣赏小桥流水的清幽,我欣赏大漠孤烟的粗旷,我欣赏渔舟唱晚的意境。

在欣赏大自然瑰丽的景色中,我时常感到灵魂的净化和升华。 修身名句

塞得物欲之路,才堪辟道义之门;弛得尘俗之肩,方可挑圣贤之担。——洪应明《菜根谭》

赏读:物欲,是对荣华富贵的贪求之心。一个人若真心开辟道义之门、肩负圣贤之担,就必须打消对荣华富贵的贪求之心。因为,若不打消各种贪心,自己还被种种尘垢所染污,也就不是什么圣贤之人,又有什么资格去开辟道义之门肩负圣贤之担呢? 善启迪人心者,当因其所明而渐通之,毋强开其所闭。

——洪应明《菜根谭》

赏读:善于启发别人的,应当根据其所明白的道理逐步诱导提高,不宜生硬地灌输其一时无法领悟的道理。那种不问青红皂白,对各种对象都采用同种方法、提出同种要求的做法,省事倒是省事,只是效果好不起来。

故木受绳则直,金就砺则利。 ——《荀子·劝学》

赏读:木料经过木工用墨线(木工用具)划直线加工以后,就变直了;金属物品在磨刀石上磨砺后,就能锋利。这两个比喻用来说明人经过学习磨练,自我反省,就会变得聪慧明智,不犯错误,也越来越坚强。砺(lì):磨刀石。知识卡片

1.作家作品

波德莱尔(1821—1867),法国最伟大的诗人

之一,象征派诗歌先驱,现代派的奠基人。波德

莱尔从1841年开始诗歌创作,1857年发表传世之

作《恶之花》。2.审美视窗

自然的庙堂之中,每一根柱子都是活的,有生命的,它们用神秘的方式——模糊隐约的语音——相互交流着,形成一座象征的森林。这森林本身就是宇宙、人生的一个象征,在不同事物的相互呼应中,所有的存在构成了一个和谐的整体,在人的感官、人的内心之中,就深深藏着这个“整体”的秩序和奥秘。3.近义辨析

(1)违反·违犯

“违反”表示不遵守,不符合法则、规程等。

“违犯”指违背和触犯法律等。

例句1:全国马拉松冠军魏亚楠及世锦赛冠军白雪因________兴奋剂相关规定被处以三个月的禁赛。

例句2:中学生要提高综合素质,不________校规校纪,更不要________党纪国法。

答案 违反 违反 违犯(2)宣言·扬言

宣言:(国家、政党或团体)对重大问题公开表示意见以进行宣传号召的文章;宣告,声明。

扬言:故意说出要采取某种行动的话(多含贬义)。

例句1:出狱后他到处________要报复当年举报他的人。

例句2:中国外交部对外________,对墨西哥在华公民进行药学检查是正常预防手段。

答案 扬言 宣言4.词语解释

①熟稔:_____________________________________________________

②轩昂:______________________________________________________

答案 ①很熟悉。②精神饱满、气度不凡;高大。

5.文学常识

《应和》的作者是法国诗人____________,代表作品有诗集《________》,散文诗集《______________》。

答案 波德莱尔 恶之花 巴黎的忧郁主旨归纳

这首诗集中阐发了象征主义的世界观。强调了世间万物之间相互关联。这首十四行诗在表达一种美学见解的同时,其本身也是对这种美学见解的具体演示:自然是一座庙堂,那里活的柱石有时候传出模糊隐约的话音。人穿过象征的森林从那里经行,树林望着他,投以熟稔的凝视。如悠长的回声、遥相应答的和歌。名句赏析

1.香味,颜色和声音都相互呼应。

赏析 本句运用通感手法与象征手法。嗅觉、视觉、听觉乃至触觉,本来是不同的感官,感受不同的刺激,但诗人也让它们发生了“应和”。当颜色、触觉、气味与乐音,错综在一起,同时唤醒了读者的各种感官。因此,诗人渲染出一个无限扩张的“香味世界”。许许多多的古怪的“香味”,都发出自己的声音“歌唱性灵和官感的狂欢”。2.那样歌唱性灵和官感的狂欢。

赏析 诗人提到的“狂欢”是对大自然的痴爱、陶醉,强调大自然中的万物能给人们带来美好的享受,目的在于引导人们热爱自然、顺应自然。重点突破

在作者看来,人和自然的关系是怎样的?请试作讨论。

提示 在象征主义者看来,自然在有形与无形之间,都充满了丰富的关联。正如诗第一节所呈现出的想象:“自然”的庙堂之中,每一根柱子都是“活的”,有生命的,它们用神秘的方式——“模糊隐约的语音”——相互交流着,形成一座“象征的森林”。实际上,“象征的森林”本身就是宇宙、人生的一个象征,在不同事物的相互呼应中,所有的存在构成了一个和谐的整体,在人的感官、人的内心之中,就深深藏着这个“整体”的秩序和奥秘,即诗中所言:“正如悠长的回声遥遥地合并/归入一个幽黑而渊深的和协。”1.文本审美

通感手法的运用。将“香味”先后比喻为“儿童的肌肤”“洞箫”“翠绿的草场”,使看不见的、摸不着的气味,有了鲜明的可感性。2.写作迁移

请用形象的语言,写一段关于“友情”的文字。

友 情

友情的花不会凋零

因为那是刻在心灵之上的花朵

友情的雪不会消融

因为那是雪域之上与天空最近的一片白雪

给你温情,如缕缕暖春的阳光从云翳里透出,丝丝缕缕,在天边织就层层彩霞

给你关爱,如清晨带露的小花

盛开在绿野中,星星点点,在风中飘散着淡淡沉香

给你许默,如高山清澈的流水

穿隙在峭壁中,潺潺叠叠,在曲径中执著细细流淌

我想:这友情二字的真谛

如这层层彩云,不因绚丽,却是厚重

如这淡淡沉香,不因浓烈,却是清雅

如这细细流水,不因庞大,却是悠远别来沧海事,语罢暮天钟

十年离乱后,长大一相逢,

问姓惊初见,称名忆旧容。

别来沧海事,语罢暮天钟。

明日巴陵道,秋山又几重。

——李益《喜见外弟又言别》【漫漫古典情】这是一首写表兄弟因乱离阔别之后,忽然相逢又匆匆别离之诗。初问姓氏,心已惊疑,待知姓名,即忆起旧容,于是化惊为喜。叙谈伤乱感慨之情,寓之意中。全诗采用白描手法,以凝炼的语言和生动的描写,再现了乱离中人生聚散的典型场面,抒发了真挚的至亲情谊,读来亲切感人。遥远的绝响(节选)

余秋雨

这是中国文化史上最黑暗的日子之一,居然还有太阳。

嵇康身戴木枷,被一群兵丁,从大狱押到刑场。

刑场在洛阳东市,路途不近。嵇康一路上神情木然而缥缈,他想起了一生中好些奇异的遭遇。

他想起,他也曾像阮籍一样,上山找过孙登大师,并且跟随大师不短的时间。大师平日几乎不讲话,直到嵇康临别,才深深一叹:“你性情刚烈而才貌出众,能避免祸事吗?”他又想起,早年曾在洛水之西游学,有一天夜宿华阳,独个儿在住所弹琴。夜半时分,突然有客人来访,自称是古人,与嵇康共谈音律,谈着谈着来了兴致,向嵇康要过琴去,弹了一曲《广陵散》,声调绝伦,弹完便把这个曲子传授给了嵇康,并且反复叮嘱,千万不要再传给别人了。这个人飘然而去,没有留下姓名。

嵇康想到这里,满耳满脑都是《广陵散》的旋律。他遵照那个神秘来客的叮嘱,没有向任何人传授过。一个叫袁孝尼的人不知从哪儿打听到嵇康会演奏这个曲子,多次请求传授,他也没有答应。刑场已经不远,难道,这个曲子就永远地断绝了?——想到这里,他微微有点慌神。突然,嵇康听到,前面有喧闹声,而且闹声越来越响。原来,有三千名太学生正拥挤在刑场边上请愿,要求朝廷赦免嵇康,让嵇康担任太学的导师。显然,太学生们想以这样一个请愿向朝廷提示嵇康的社会声誉和学术地位,但这些年轻人不知道,他们这种聚集三千人的行为已构成一种政治示威,司马昭怎么会退让呢?

嵇康望了望黑压压的年轻学子,有点感动。孤傲了一辈子的他,因仅有的几个朋友而死的他,把诚恳的目光投向四周。一个官员冲过人群来到刑场高台上宣布:宫廷旨意,维护原判。

刑场上一片山呼海啸。但是,大家的目光都注视着已经押上高台的嵇康。

身材伟岸的嵇康抬起头来,眯着眼睛看了看太阳,便对身旁的官员说:“行刑的时间还没到,我弹一个曲子吧。”不等官员回答,便对在旁送行的哥哥嵇喜说:“哥哥,请把我的琴取来。”

琴很快取来了,在刑场高台上安放妥当,嵇康坐在琴前,对三千名太学生和围观的民众说:“请让我弹一遍《广陵散》。过去袁孝尼他们多次要学,都被我拒绝。《广陵散》于今绝矣!”

刑场上一片寂静,神秘的琴声铺天盖地。

弹毕,从容赴死。

这是公元262年夏天,嵇康三十九岁。点评:孙登大师一声叹息写就了他的一生。不错,他生性刚正秉直,一点点都不肯向人低头。他为坚守自己的信念不惜与好友山涛断交,不惜得罪日渐得宠的钟会。他是一个正人君子,他也是一个才子。他坚守着对一个陌生人的承诺,哪怕广陵散绝于当世。

同课章节目录