《雪夜林边驻脚》课件

图片预览

文档简介

课件32张PPT。3.雪夜林边驻脚 哲思短章

捡起地上的鸡毛

圣菲利普是16世纪深受爱戴的罗马牧师,富人和穷人追随着他,贵族和平民也都喜欢他,这一切都是因为他的善解人意。

有一次,一位年轻的女孩来到圣菲利普面前倾诉自己的苦恼。圣菲利普明白了女孩的缺点,其实她心地倒不坏,只是她常常说三道四,喜欢说些无聊的闲话。这些闲话传出去后就会给别人造成许多伤害。圣菲利普说:“你不应该谈论他人的缺点,我知道你也为此苦恼,现在我命令你要为此赎罪。你到市场上买一只母鸡,走出城镇后,沿路拔下鸡毛并四处散布。你要一刻不停地拔,直到拔完为止。你做完之后就回到这里告诉我。”

女孩觉得这是非常奇怪的赎罪方式,但为了消除自己的烦恼,她没有任何异议。她买了鸡,走出城镇,并遵照吩咐拔下鸡毛。然后她回去找圣菲利普,告诉他自己按照他说的做了一切。圣菲利普说:“你已完成了赎罪的第一部分,现在要进行第二部分。你必须回到你来的路上,捡起所有的鸡毛。”女孩为难地说:“这怎么可能呢?在这时候,风已经把它们吹得到处都是了。也许我可以捡回一些,但是我不可能捡回所有的鸡毛。”

“没错,我的孩子。那些你脱口而出的愚蠢话语不也是如此吗?你不也常常从口中吐出一些愚蠢的谣言吗?你有可能跟在它们后面,在你想收回的时候就收回吗?”女孩说:“不能,神父。”

“那么,当你想说些别人的闲话时,请闭上你的嘴,不要让这些邪恶的羽毛散落路旁。”生活中,如何说话,尤其如何谈论别人,需要我们慎重考虑。 修身名句

月晕而风,础润而雨。 ——宋·苏轼《辨奸论》

赏读:月亮周围出现了光环就要刮风,墙角的石头湿润了就要下雨。比喻事情发生前都有征兆。晕:指月亮周围的光环。础:柱子底下的石墩。润:湿润。

栽培剪伐须勤力,花易凋零草易生。

——宋·苏舜钦《题花山寺壁》

赏读:栽培香花要常常培土用力,因为香花容易凋零,而杂草容易蔓延。现在可用来比喻人要努力克服缺点,才能培养好品德。

朝霞不出门,暮霞行千里。

——罗大经《鹤林玉露》(卷三)

赏读:朝霞预兆天有雨,晚霞预兆天气晴朗。知识卡片

1.作家作品

弗罗斯特(1874—1963),美国农民诗人。

生于加利福尼亚州。弗罗斯特常被称为“交

替性的诗人”,意指他处在传统诗歌和现代

派诗歌交替的一个时期。他又被认为与艾略

特同为美国现代诗歌的两大中心。2.审美视窗

雪夜,寒冷而幽暗;树林,美丽而幽深;小马,无忧无虑、天真烂漫;湖水,冷的极致,死亡的象征,必不可免的未来的归宿;飞舞的雪花,漫天遍野,弥漫而不执著,可见而不可触,飘然于前,忽焉在后。“可是许诺的事还得去做。”不能在雪夜的林边永远驻步,生命的路程远未完结。3.近义辨析

(1)反映·反应

反映:把客观事物的实质表现出来,把情况或意见告诉上级或有关部门。

反应:①指受到刺激而引起的相应活动;②物质相互作用引起的变化;③事情引起的意见、态度或行为,如“反应如此之快”。

例句1:由于服药过多,半小时后他出现药物________。

例句2:我把班内存在的不良现象________给了班主任。

答案 反应 反映(2)考察·考查

“考察”表示实地观察调查;深入细致地观察,目的是探求本质。

“考查”指以一定的标准去检查、衡量(行为、活动),目的是评定或审核,或是追本溯源。

例句1:CBA联赛激战正酣,国家队也早早解散,尤纳斯正赶赴各个赛场观察队员状态,并________新人为即将开始的2008年北京奥运会做准备。

例句2:高考采用一种规定的模式和标准,综合________学生知识和能力。

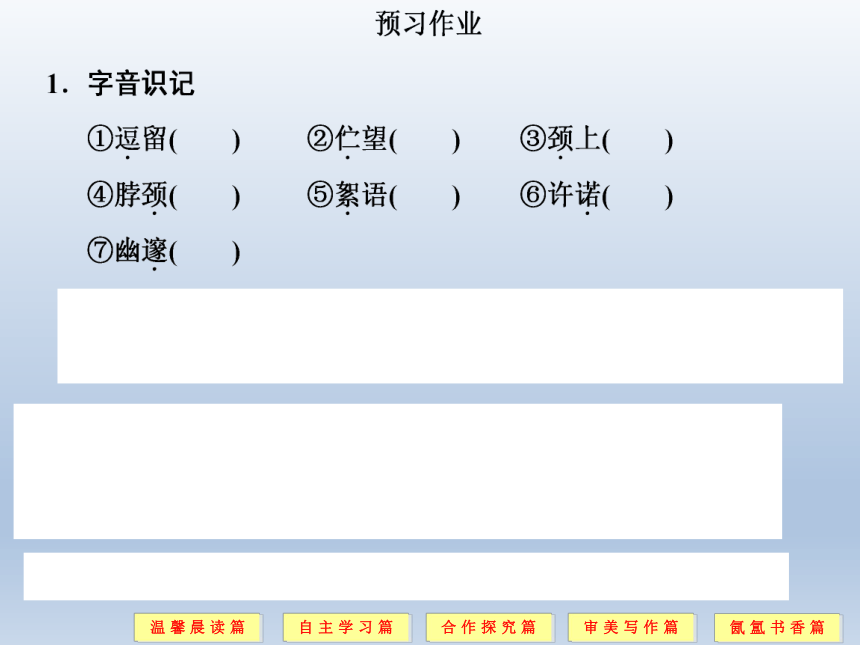

答案 考察 考查4.词语解释

①伫望:___________________________________________

②絮语:___________________________________________

答案 ①站着遥望。②连续不断地低声谈话。

5.文学常识

弗罗斯特,______(国别)著名诗人。代表作有《____________》《__________》

答案 美国 一个男孩的愿望 波士顿以北主旨归纳

《雪夜林边驻脚》

所描写的情景不用解释,但它里面的情趣、哲理、魅力,需要细细品味。我独自站在树林边沿,里面有一种东西在吸引我,但不能光听内心世界的召唤,我还有许多世间的约会、责任,表达了“诱惑”与“义务”之间的冲突。名句赏析

1.它把颈上的铃摇了一摇。

赏析 在小马的眼里,主人的驻足有点离奇,这里一片冰雪无处休息。为了进一步渲染雪夜树林的安静,诗人抓住一个小马的动作,“它把颈上的铃摇了一摇”,当做对世界的提问,世界的回答只是风吹雪片发出的声音。在诗中,清脆的铃声,打破了林中的安静,但正是因为有了这细微的声响,雪夜才被衬托得静美,无边。2.还得走好多里才能安睡,还得走好多里才能安睡。

赏析 同样的句子在文章最后出现,舒缓低沉,仿佛一个疲倦的旅人,正在睡眼惺忪中低语,又像一种咒语,安慰了雪夜中迷茫的人心。

如果我们将“睡觉”作“死亡”解,则结合上下文,可以说,林子的诱惑使他想到“死”,但又想到人世间的义务缠身,因此现在不能死,得保持生命,这样就将死亡推迟到以后了,还得过许多年才能够死。这样“走好多里”就意味着活许多年、尽许多义务。重点突破

“我”与林子的关系是怎样的?请结合文章进行一番探究。

提示 “我”与林子的关系是这首诗里的核心关系之一。林子引起“我”的兴趣,令“我”观望得“出神”,使得“我”“停在这里”。这是什么样的林子?是冬天最暗一夜的林子,林子里雪正在堆积。林子边有一个“结冰的湖”,附近杳无人烟,风声之外,万籁俱寂,一片荒凉。“用雪填满、装满他的林子”,可见雪是多么地厚。白雪茫茫一片,盖掉了一切有限之物的界限,就好比死亡之抹平一切,也许真会使“我”产生躺在雪上来一个雪葬之冲动;诗人这里是在暗示,林子对于“我”有一种催眠般的诱惑,这种诱惑不一定是善良、仁慈的,而可能是致命的。林子的可爱与黑、深是连在一起的。吸引“我”的都与林子的“黑而且深”有关。林子是一个负面形象,在它里面是不安全的、危险的,或布罗茨基所说的“恐怖”,相当于但丁《神曲》中的“黑暗的林子”。这样一来,林子之吸引“我”,就是一种危险、致死的力量在“召唤”“我”、“催眠”“我”,引发“我”潜意识里的自我毁灭的冲动。林子的诱惑使他想到“死”,但又想到人世间的义务缠身,因此现在不能死,得保持生命,这样就将死亡推迟到以后了,还得过许多年才能够死。1.文本审美

(1)这首诗不仅很短,而且文字浅显易懂,深入浅出,诗人表现雪夜树林的寂静和人物思想的孤独,这是全诗的基础,黑夜单独骑马赏雪的描写就令人难忘,而出于平易的语言就更加动人了。(2)借景寄情,情寓于景。马儿与诗人默默交流、心神合一,把景色融入诗人心中,把情感投入大自然的怀抱,那片可爱幽深的树林暗示着某种神秘而不知的东西,对诗人有着无穷的诱惑,令他心驰神往,而诗人最终觉醒:诗人意识到对生活(社会家庭)所肩负的职责,这种强烈的职责才使诗人有了“还得走好多里”的感悟,表达诗人在人生的旅途或创作生涯中感到有相当长的路要走的坚定不移的决心。2.写作迁移

请你使用寓情于景的手法,写一段文字表现离别之情。

十里长亭,杨柳依依,披拂的柔条轻轻牵拉着行人的衣襟,不忍离别。古道边,芳草离离,蔓展到山边,一直铺展到天涯。夕阳西下,是谁吹起了哀怨的《折杨柳》,悠悠的笛声融入苍茫的暮色。一骑绝尘,消失在淡烟暮霭里。无情不似多情苦,一寸还成千万缕

绿杨芳草长亭路,年少抛人容易去。楼头残梦五更钟,花底离愁三月雨。无情不似多情苦,一寸还成千万缕。天涯地角有穷时,只有相思无尽处。

——晏殊《玉楼春》 【漫漫古典情】此词抒写人生离别相思之苦,寄托了作者从有感于人生短促、聚散无常以及盛筵之后的落寞等心情生发出来的感慨。整首词感情真挚,情调凄切,抒情析理,绰约多姿,有着迷人的艺术魅力。作者抒发人生感慨时成功地使用了夸张手法,更增添了词的艺术感染力。庄子,会飞翔的人

朱以撒

深秋,在商丘的土地上走动,抬眼便可望见脱光绿叶的枝条。许多树在北方的深秋都是这种凋零的状态,变得毫无诗意而让人感到单调和枯索,如同一只美丽的锦鸡脱去一身毛羽那般。这时便可以看到挂在树杈上的一个个空巢。巢的主人都往南方过冬去了,它们有着矫健弹性的翅膀,随着时节的转凉,毅然起飞,抛弃当时辛劳筑就的巢。巢无法跟着飞翔,随着黄叶落尽而暴露无遗,秋风秋雨扑击着它,空巢就日渐一日地残破了。

这时我想起商丘的一个古人——庄子。庄子和远行的鸟一样,善于飞翔。我接触庄子的文字是在读大学的时候。当时把他的作品和老子、孔子、孟子、韩非子的作品比较起来读。我经常用这样的方法来识别这个古文人和另一个古文人的差异,有时一些很小的差异也别想遮掩。在有了一段时间研读之余,诸家的语言特征就展示出来了。老子的文字词约义丰,简练过了头,就让人恍兮惚兮一时摸不着头脑;孔子的文字要比前者生动一些,有的形象性足以令读者倾倒;孟子学说虽说是孔学的发展,但在描述上走向更精美细腻的刻画;至于韩非子的文字,善以寓言出手,挥洒轻松里,笑后颇寻思。我一直觉得这些文字如与庄子的文采相比,毫无疑问是素了些。尽管社会后来的发展明显地循孔说来立名立言,可是要让自己怡悦和自在一些,则不妨多多翻动庄子的文墨,在这里,我们可以知道这只大鸟如何地飞翔。庄子的超脱很轻易被捕捉。据说他曾经做过蒙城的漆园吏,也曾经有楚威王拜他为相遭拒绝之说,余下的生活痕迹就不甚了了了。现在似乎也没有什么人去对庄子行踪作细致地考订。那个时节各式各样的人物,都离我们太远了,有的已经模糊得如同雾色一般不可一掬。庄子的生动诙谐无所拘囿,使他从历史迷雾中走了出来,让我们点滴感受。我当然也品味了老子的玄乎、孔子孟子的实在、韩非子的狡黠。不同的人有不同的敏感,尽管实在的人要遵循孔孟之说去建功立业,但在精神上,我还是更倾向庄子,以至于后来把诸子篇章略过,只余庄子。飞翔的庄子是因为他极少牵绊,以至于他的思绪上九天下九渊无所不达。他的笔墨华章,我一直以为是梦境行程中的记录,那么窈兮冥兮,总是染上一层梦魇、梦幻般的色彩,创造出超现实的幻觉氛围来。读他的《逍遥游》,首句突兀而起:“北冥有鱼,其名为鲲,鲲之大,不知其几千里也。化而为鸟,其名为鹏,鹏之背不知其几千里也。”啧啧,真让人叫绝。那时候的人自然属性那么浓郁,科学的利器离他们那么遥远,却居然生出这样的浪漫情调。不消说这是先秦时期独一无二的寓言表现天才,即便在后来,我们又能找出谁来与之相媲美呢?这些超现实的荒诞怪异的人物,千奇百怪的形象,汇聚于庄子笔下,浩渺阔大又幽微蕴藉,也许有人要说庄子一定过着十分优渥的日子,闲来无事爱胡思乱想。错了,庄子的日子潦倒得很,“处穷闾陋巷,困窘织屦,槁项黄馘”,奇妙的想象却由此而生而长,可见物质和精神并不是合比例延伸的。庄子是那般地崇尚宇宙自然自我创造的“天籁”、“天乐”,他自然主义审美情怀得到了很大的释放,无遮无拦无始无终。现在我们读庄子,大抵哈哈一笑而过,日子是越过越实在了。

像庄子这般心灵善飞的人,是那个善于表现的时代的硕果。那个时节是我们情感上牵绊颇深的时节,百家争鸣,百花齐放,极一时之秀。庄子是那时的一首诗,一首自由磅礴灵气冲天的长诗。由于看不懂的人多了,这首诗就被耽搁下来。庄子是异于常人,他的笔墨里,不时就出现一系列怪状错落的意象,结伴而过,姑射山神人、浑沌、水、镜,都成了超时空的象征。而现实中的他,即便是夫人过世,也敲着瓦盆歌唱。他眼中的死与生相等,都无所谓忧乐。这是常人难以理喻的。那个时节的人用他们争鸣的高低声响,张扬着他们的个性,让我们难以忘记。在我记住庄子的这个深秋,也记起了屈原。如果考据家没有算错的话,两人的生年是太接近了。当然,我不是因为年岁相仿才扯在一起,而是从生命的状态上说,屈原也算是一个能够飞翔的人。不同的是屈原不像庄子飞翔得那般轻松自如,他的牵挂太沉重了,他的心灵带着镣铐在飞,短暂的忘忧之后,又是深深的痛苦。屈原是在远离朝廷后开始心灵飞翔的,他的腕下涌现出许多神灵仙人、虬龙鸾凤、香草美人。他让自己也生活在这个由自己想象编织成的意象世界里,宛若神仙一般。这个时候,应该是屈原最快乐的时候,他远离了龌龊,亲近了美好,可以自由自在地飞翔。如果说庄子的处世有一种怡然自得和自由不羁的平民气味,那么屈原的处世则很有几分英雄主义的色彩。在飞翔的高度上,两人都是乘奔御风一般的高手,这使我们翻开他们的文字,一不小心就坠入字里行间,不能自已。庄子死了,屈原也死了。对于庄子之死,从未听说他是怎么死的,死的过程已经了无痕迹。可以想见的是这么一个落拓的人,对于死一定是平静且微笑的,与生无异。而屈原的死却是一种意义,这缕汨罗江上的不沉之魂,千百年来成为教化后人的一种象征。当我吃着香喷喷的粽子,看着龙舟划过一道道涟漪,我马上想起了屈原。我同时想起了死亡的类型,庄子之死无疑属于喜剧,他的死如同他的梦,化蝶翩翩而去;屈原之死必然是一个悲剧,他是由于绝望而去死的,有责任感的屈原不是让自然界的代谢法则来执行,而是自己中断了生命的延伸,以至今人提起屈原颇感沉重。尽管如此,死亡所呈现的内容却是显而易见的相同,对他们两人来说,就是再也不能任意想象,不能自由自在地飞翔了。在古文人的许多辞章里,我抚摸到了他们各种各样的梦。时光绵长得让人晕眩,庄子和屈原的梦就越发瑰丽诱人,他们是那个时节令人瞩目的人物,又是耐得住今人慢慢咀嚼的。明显的是今人的翅膀上牵绊越来越多了,浪漫地飞翔真有些为难。我们也越来越少做梦了,因为在体现心灵的笔墨里已经缺乏这种描绘的激情。那种岁月深处的古典浪漫已经被现代的潮水浸湿了翅羽,成了一道遥远的梦影。有时候会不由自主地打开书本,随便一瞥就能望得见《逍遥游》和《离骚》,不由自主地在重温时,心回到那久远的神秘里,和他们一道飞翔。点评:“水击三千里,抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也。”——持竿垂钓的庄子,有人劝他涉世为官,他漠然视之;他孤傲的心灵走不进浑浊的仕途。他出乎其外,超然尘世,视楚国相位而不顾,跳出浑浊秽气的世俗;他又入乎其内,独善其身,甘做一棵在清风中独立看守月亮的大树,把持着那洁白的美德,“享受”着逍遥的人生。庄子知入知出,一生朝气蓬勃,光霁月明。他面对一池澄清秋水,背对功名利禄,他的心就如同身边流淌的溪水一样清澈、洁净。他超然的心态注定他与仕途无缘,但正是他“出入”和谐的心态,才成就了他逍遥的一生,才使他留下了汪洋恣肆的篇章。

捡起地上的鸡毛

圣菲利普是16世纪深受爱戴的罗马牧师,富人和穷人追随着他,贵族和平民也都喜欢他,这一切都是因为他的善解人意。

有一次,一位年轻的女孩来到圣菲利普面前倾诉自己的苦恼。圣菲利普明白了女孩的缺点,其实她心地倒不坏,只是她常常说三道四,喜欢说些无聊的闲话。这些闲话传出去后就会给别人造成许多伤害。圣菲利普说:“你不应该谈论他人的缺点,我知道你也为此苦恼,现在我命令你要为此赎罪。你到市场上买一只母鸡,走出城镇后,沿路拔下鸡毛并四处散布。你要一刻不停地拔,直到拔完为止。你做完之后就回到这里告诉我。”

女孩觉得这是非常奇怪的赎罪方式,但为了消除自己的烦恼,她没有任何异议。她买了鸡,走出城镇,并遵照吩咐拔下鸡毛。然后她回去找圣菲利普,告诉他自己按照他说的做了一切。圣菲利普说:“你已完成了赎罪的第一部分,现在要进行第二部分。你必须回到你来的路上,捡起所有的鸡毛。”女孩为难地说:“这怎么可能呢?在这时候,风已经把它们吹得到处都是了。也许我可以捡回一些,但是我不可能捡回所有的鸡毛。”

“没错,我的孩子。那些你脱口而出的愚蠢话语不也是如此吗?你不也常常从口中吐出一些愚蠢的谣言吗?你有可能跟在它们后面,在你想收回的时候就收回吗?”女孩说:“不能,神父。”

“那么,当你想说些别人的闲话时,请闭上你的嘴,不要让这些邪恶的羽毛散落路旁。”生活中,如何说话,尤其如何谈论别人,需要我们慎重考虑。 修身名句

月晕而风,础润而雨。 ——宋·苏轼《辨奸论》

赏读:月亮周围出现了光环就要刮风,墙角的石头湿润了就要下雨。比喻事情发生前都有征兆。晕:指月亮周围的光环。础:柱子底下的石墩。润:湿润。

栽培剪伐须勤力,花易凋零草易生。

——宋·苏舜钦《题花山寺壁》

赏读:栽培香花要常常培土用力,因为香花容易凋零,而杂草容易蔓延。现在可用来比喻人要努力克服缺点,才能培养好品德。

朝霞不出门,暮霞行千里。

——罗大经《鹤林玉露》(卷三)

赏读:朝霞预兆天有雨,晚霞预兆天气晴朗。知识卡片

1.作家作品

弗罗斯特(1874—1963),美国农民诗人。

生于加利福尼亚州。弗罗斯特常被称为“交

替性的诗人”,意指他处在传统诗歌和现代

派诗歌交替的一个时期。他又被认为与艾略

特同为美国现代诗歌的两大中心。2.审美视窗

雪夜,寒冷而幽暗;树林,美丽而幽深;小马,无忧无虑、天真烂漫;湖水,冷的极致,死亡的象征,必不可免的未来的归宿;飞舞的雪花,漫天遍野,弥漫而不执著,可见而不可触,飘然于前,忽焉在后。“可是许诺的事还得去做。”不能在雪夜的林边永远驻步,生命的路程远未完结。3.近义辨析

(1)反映·反应

反映:把客观事物的实质表现出来,把情况或意见告诉上级或有关部门。

反应:①指受到刺激而引起的相应活动;②物质相互作用引起的变化;③事情引起的意见、态度或行为,如“反应如此之快”。

例句1:由于服药过多,半小时后他出现药物________。

例句2:我把班内存在的不良现象________给了班主任。

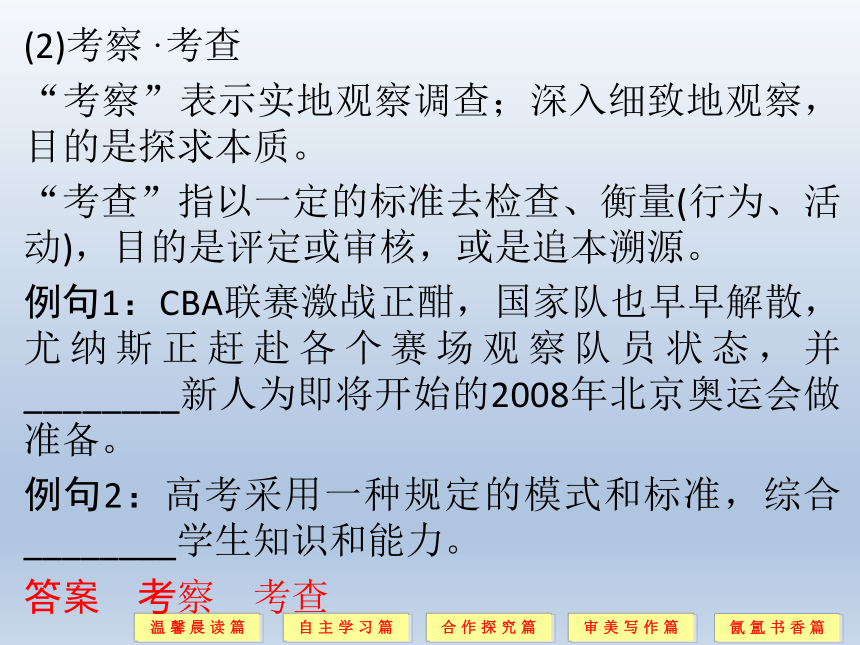

答案 反应 反映(2)考察·考查

“考察”表示实地观察调查;深入细致地观察,目的是探求本质。

“考查”指以一定的标准去检查、衡量(行为、活动),目的是评定或审核,或是追本溯源。

例句1:CBA联赛激战正酣,国家队也早早解散,尤纳斯正赶赴各个赛场观察队员状态,并________新人为即将开始的2008年北京奥运会做准备。

例句2:高考采用一种规定的模式和标准,综合________学生知识和能力。

答案 考察 考查4.词语解释

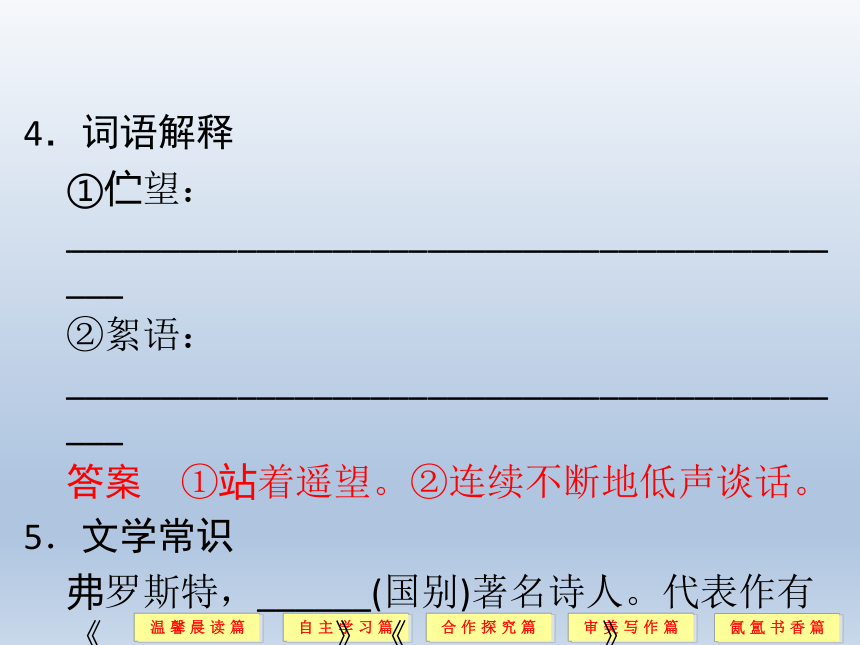

①伫望:___________________________________________

②絮语:___________________________________________

答案 ①站着遥望。②连续不断地低声谈话。

5.文学常识

弗罗斯特,______(国别)著名诗人。代表作有《____________》《__________》

答案 美国 一个男孩的愿望 波士顿以北主旨归纳

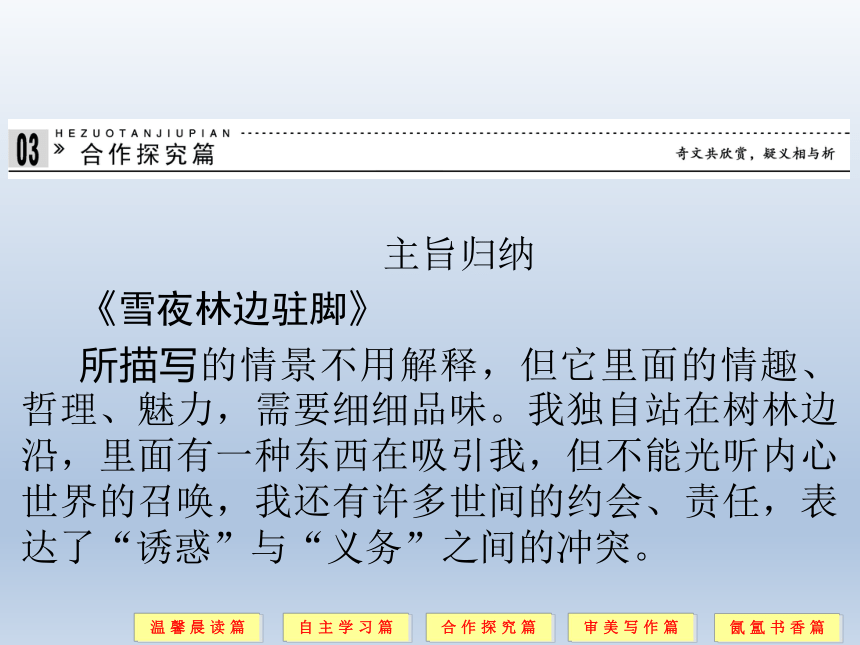

《雪夜林边驻脚》

所描写的情景不用解释,但它里面的情趣、哲理、魅力,需要细细品味。我独自站在树林边沿,里面有一种东西在吸引我,但不能光听内心世界的召唤,我还有许多世间的约会、责任,表达了“诱惑”与“义务”之间的冲突。名句赏析

1.它把颈上的铃摇了一摇。

赏析 在小马的眼里,主人的驻足有点离奇,这里一片冰雪无处休息。为了进一步渲染雪夜树林的安静,诗人抓住一个小马的动作,“它把颈上的铃摇了一摇”,当做对世界的提问,世界的回答只是风吹雪片发出的声音。在诗中,清脆的铃声,打破了林中的安静,但正是因为有了这细微的声响,雪夜才被衬托得静美,无边。2.还得走好多里才能安睡,还得走好多里才能安睡。

赏析 同样的句子在文章最后出现,舒缓低沉,仿佛一个疲倦的旅人,正在睡眼惺忪中低语,又像一种咒语,安慰了雪夜中迷茫的人心。

如果我们将“睡觉”作“死亡”解,则结合上下文,可以说,林子的诱惑使他想到“死”,但又想到人世间的义务缠身,因此现在不能死,得保持生命,这样就将死亡推迟到以后了,还得过许多年才能够死。这样“走好多里”就意味着活许多年、尽许多义务。重点突破

“我”与林子的关系是怎样的?请结合文章进行一番探究。

提示 “我”与林子的关系是这首诗里的核心关系之一。林子引起“我”的兴趣,令“我”观望得“出神”,使得“我”“停在这里”。这是什么样的林子?是冬天最暗一夜的林子,林子里雪正在堆积。林子边有一个“结冰的湖”,附近杳无人烟,风声之外,万籁俱寂,一片荒凉。“用雪填满、装满他的林子”,可见雪是多么地厚。白雪茫茫一片,盖掉了一切有限之物的界限,就好比死亡之抹平一切,也许真会使“我”产生躺在雪上来一个雪葬之冲动;诗人这里是在暗示,林子对于“我”有一种催眠般的诱惑,这种诱惑不一定是善良、仁慈的,而可能是致命的。林子的可爱与黑、深是连在一起的。吸引“我”的都与林子的“黑而且深”有关。林子是一个负面形象,在它里面是不安全的、危险的,或布罗茨基所说的“恐怖”,相当于但丁《神曲》中的“黑暗的林子”。这样一来,林子之吸引“我”,就是一种危险、致死的力量在“召唤”“我”、“催眠”“我”,引发“我”潜意识里的自我毁灭的冲动。林子的诱惑使他想到“死”,但又想到人世间的义务缠身,因此现在不能死,得保持生命,这样就将死亡推迟到以后了,还得过许多年才能够死。1.文本审美

(1)这首诗不仅很短,而且文字浅显易懂,深入浅出,诗人表现雪夜树林的寂静和人物思想的孤独,这是全诗的基础,黑夜单独骑马赏雪的描写就令人难忘,而出于平易的语言就更加动人了。(2)借景寄情,情寓于景。马儿与诗人默默交流、心神合一,把景色融入诗人心中,把情感投入大自然的怀抱,那片可爱幽深的树林暗示着某种神秘而不知的东西,对诗人有着无穷的诱惑,令他心驰神往,而诗人最终觉醒:诗人意识到对生活(社会家庭)所肩负的职责,这种强烈的职责才使诗人有了“还得走好多里”的感悟,表达诗人在人生的旅途或创作生涯中感到有相当长的路要走的坚定不移的决心。2.写作迁移

请你使用寓情于景的手法,写一段文字表现离别之情。

十里长亭,杨柳依依,披拂的柔条轻轻牵拉着行人的衣襟,不忍离别。古道边,芳草离离,蔓展到山边,一直铺展到天涯。夕阳西下,是谁吹起了哀怨的《折杨柳》,悠悠的笛声融入苍茫的暮色。一骑绝尘,消失在淡烟暮霭里。无情不似多情苦,一寸还成千万缕

绿杨芳草长亭路,年少抛人容易去。楼头残梦五更钟,花底离愁三月雨。无情不似多情苦,一寸还成千万缕。天涯地角有穷时,只有相思无尽处。

——晏殊《玉楼春》 【漫漫古典情】此词抒写人生离别相思之苦,寄托了作者从有感于人生短促、聚散无常以及盛筵之后的落寞等心情生发出来的感慨。整首词感情真挚,情调凄切,抒情析理,绰约多姿,有着迷人的艺术魅力。作者抒发人生感慨时成功地使用了夸张手法,更增添了词的艺术感染力。庄子,会飞翔的人

朱以撒

深秋,在商丘的土地上走动,抬眼便可望见脱光绿叶的枝条。许多树在北方的深秋都是这种凋零的状态,变得毫无诗意而让人感到单调和枯索,如同一只美丽的锦鸡脱去一身毛羽那般。这时便可以看到挂在树杈上的一个个空巢。巢的主人都往南方过冬去了,它们有着矫健弹性的翅膀,随着时节的转凉,毅然起飞,抛弃当时辛劳筑就的巢。巢无法跟着飞翔,随着黄叶落尽而暴露无遗,秋风秋雨扑击着它,空巢就日渐一日地残破了。

这时我想起商丘的一个古人——庄子。庄子和远行的鸟一样,善于飞翔。我接触庄子的文字是在读大学的时候。当时把他的作品和老子、孔子、孟子、韩非子的作品比较起来读。我经常用这样的方法来识别这个古文人和另一个古文人的差异,有时一些很小的差异也别想遮掩。在有了一段时间研读之余,诸家的语言特征就展示出来了。老子的文字词约义丰,简练过了头,就让人恍兮惚兮一时摸不着头脑;孔子的文字要比前者生动一些,有的形象性足以令读者倾倒;孟子学说虽说是孔学的发展,但在描述上走向更精美细腻的刻画;至于韩非子的文字,善以寓言出手,挥洒轻松里,笑后颇寻思。我一直觉得这些文字如与庄子的文采相比,毫无疑问是素了些。尽管社会后来的发展明显地循孔说来立名立言,可是要让自己怡悦和自在一些,则不妨多多翻动庄子的文墨,在这里,我们可以知道这只大鸟如何地飞翔。庄子的超脱很轻易被捕捉。据说他曾经做过蒙城的漆园吏,也曾经有楚威王拜他为相遭拒绝之说,余下的生活痕迹就不甚了了了。现在似乎也没有什么人去对庄子行踪作细致地考订。那个时节各式各样的人物,都离我们太远了,有的已经模糊得如同雾色一般不可一掬。庄子的生动诙谐无所拘囿,使他从历史迷雾中走了出来,让我们点滴感受。我当然也品味了老子的玄乎、孔子孟子的实在、韩非子的狡黠。不同的人有不同的敏感,尽管实在的人要遵循孔孟之说去建功立业,但在精神上,我还是更倾向庄子,以至于后来把诸子篇章略过,只余庄子。飞翔的庄子是因为他极少牵绊,以至于他的思绪上九天下九渊无所不达。他的笔墨华章,我一直以为是梦境行程中的记录,那么窈兮冥兮,总是染上一层梦魇、梦幻般的色彩,创造出超现实的幻觉氛围来。读他的《逍遥游》,首句突兀而起:“北冥有鱼,其名为鲲,鲲之大,不知其几千里也。化而为鸟,其名为鹏,鹏之背不知其几千里也。”啧啧,真让人叫绝。那时候的人自然属性那么浓郁,科学的利器离他们那么遥远,却居然生出这样的浪漫情调。不消说这是先秦时期独一无二的寓言表现天才,即便在后来,我们又能找出谁来与之相媲美呢?这些超现实的荒诞怪异的人物,千奇百怪的形象,汇聚于庄子笔下,浩渺阔大又幽微蕴藉,也许有人要说庄子一定过着十分优渥的日子,闲来无事爱胡思乱想。错了,庄子的日子潦倒得很,“处穷闾陋巷,困窘织屦,槁项黄馘”,奇妙的想象却由此而生而长,可见物质和精神并不是合比例延伸的。庄子是那般地崇尚宇宙自然自我创造的“天籁”、“天乐”,他自然主义审美情怀得到了很大的释放,无遮无拦无始无终。现在我们读庄子,大抵哈哈一笑而过,日子是越过越实在了。

像庄子这般心灵善飞的人,是那个善于表现的时代的硕果。那个时节是我们情感上牵绊颇深的时节,百家争鸣,百花齐放,极一时之秀。庄子是那时的一首诗,一首自由磅礴灵气冲天的长诗。由于看不懂的人多了,这首诗就被耽搁下来。庄子是异于常人,他的笔墨里,不时就出现一系列怪状错落的意象,结伴而过,姑射山神人、浑沌、水、镜,都成了超时空的象征。而现实中的他,即便是夫人过世,也敲着瓦盆歌唱。他眼中的死与生相等,都无所谓忧乐。这是常人难以理喻的。那个时节的人用他们争鸣的高低声响,张扬着他们的个性,让我们难以忘记。在我记住庄子的这个深秋,也记起了屈原。如果考据家没有算错的话,两人的生年是太接近了。当然,我不是因为年岁相仿才扯在一起,而是从生命的状态上说,屈原也算是一个能够飞翔的人。不同的是屈原不像庄子飞翔得那般轻松自如,他的牵挂太沉重了,他的心灵带着镣铐在飞,短暂的忘忧之后,又是深深的痛苦。屈原是在远离朝廷后开始心灵飞翔的,他的腕下涌现出许多神灵仙人、虬龙鸾凤、香草美人。他让自己也生活在这个由自己想象编织成的意象世界里,宛若神仙一般。这个时候,应该是屈原最快乐的时候,他远离了龌龊,亲近了美好,可以自由自在地飞翔。如果说庄子的处世有一种怡然自得和自由不羁的平民气味,那么屈原的处世则很有几分英雄主义的色彩。在飞翔的高度上,两人都是乘奔御风一般的高手,这使我们翻开他们的文字,一不小心就坠入字里行间,不能自已。庄子死了,屈原也死了。对于庄子之死,从未听说他是怎么死的,死的过程已经了无痕迹。可以想见的是这么一个落拓的人,对于死一定是平静且微笑的,与生无异。而屈原的死却是一种意义,这缕汨罗江上的不沉之魂,千百年来成为教化后人的一种象征。当我吃着香喷喷的粽子,看着龙舟划过一道道涟漪,我马上想起了屈原。我同时想起了死亡的类型,庄子之死无疑属于喜剧,他的死如同他的梦,化蝶翩翩而去;屈原之死必然是一个悲剧,他是由于绝望而去死的,有责任感的屈原不是让自然界的代谢法则来执行,而是自己中断了生命的延伸,以至今人提起屈原颇感沉重。尽管如此,死亡所呈现的内容却是显而易见的相同,对他们两人来说,就是再也不能任意想象,不能自由自在地飞翔了。在古文人的许多辞章里,我抚摸到了他们各种各样的梦。时光绵长得让人晕眩,庄子和屈原的梦就越发瑰丽诱人,他们是那个时节令人瞩目的人物,又是耐得住今人慢慢咀嚼的。明显的是今人的翅膀上牵绊越来越多了,浪漫地飞翔真有些为难。我们也越来越少做梦了,因为在体现心灵的笔墨里已经缺乏这种描绘的激情。那种岁月深处的古典浪漫已经被现代的潮水浸湿了翅羽,成了一道遥远的梦影。有时候会不由自主地打开书本,随便一瞥就能望得见《逍遥游》和《离骚》,不由自主地在重温时,心回到那久远的神秘里,和他们一道飞翔。点评:“水击三千里,抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也。”——持竿垂钓的庄子,有人劝他涉世为官,他漠然视之;他孤傲的心灵走不进浑浊的仕途。他出乎其外,超然尘世,视楚国相位而不顾,跳出浑浊秽气的世俗;他又入乎其内,独善其身,甘做一棵在清风中独立看守月亮的大树,把持着那洁白的美德,“享受”着逍遥的人生。庄子知入知出,一生朝气蓬勃,光霁月明。他面对一池澄清秋水,背对功名利禄,他的心就如同身边流淌的溪水一样清澈、洁净。他超然的心态注定他与仕途无缘,但正是他“出入”和谐的心态,才成就了他逍遥的一生,才使他留下了汪洋恣肆的篇章。

同课章节目录