8匆匆课件(共26张PPT)

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

8.匆匆

你知道表示时间过得很快的词语吗?

一眨眼 瞬间 突然 立刻

……

匆匆

你在什么时候会感到“匆匆”呢?

谁来说一说

赶火车

赶作业

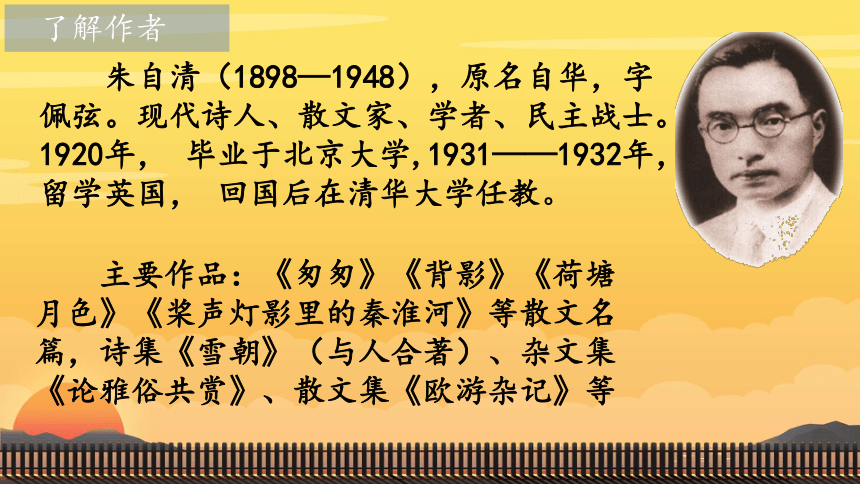

主要作品:《匆匆》《背影》《荷塘月色》《桨声灯影里的秦淮河》等散文名篇,诗集《雪朝》(与人合著)、杂文集《论雅俗共赏》、散文集《欧游杂记》等

朱自清(1898—1948),原名自华,字佩弦。现代诗人、散文家、学者、民主战士。1920年, 毕业于北京大学,1931——1932年,留学英国, 回国后在清华大学任教。

了解作者

同学们要注意字形哦

认识生字

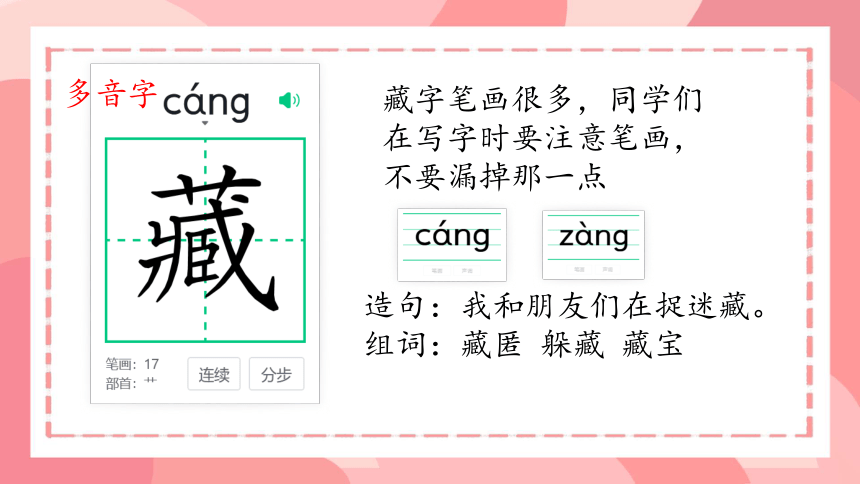

藏字笔画很多,同学们在写字时要注意笔画,不要漏掉那一点

多音字

造句:我和朋友们在捉迷藏。

组词:藏匿 躲藏 藏宝

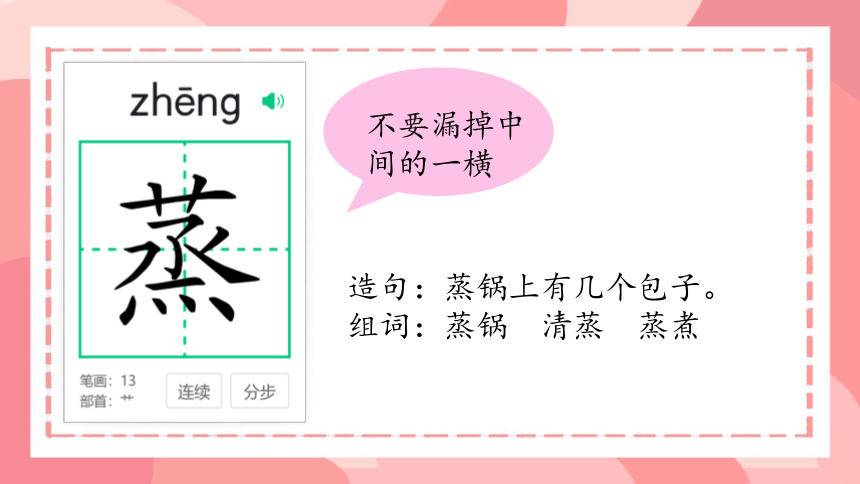

不要漏掉中间的一横

造句:蒸锅上有几个包子。

组词:蒸锅 清蒸 蒸煮

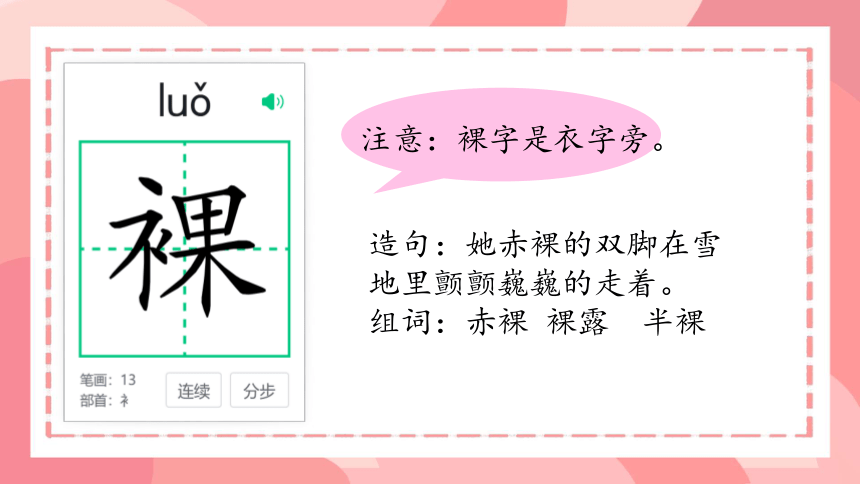

注意:裸字是衣字旁。

造句:她赤裸的双脚在雪地里颤颤巍巍的走着。

组词:赤裸 裸露 半裸

阅读并思考

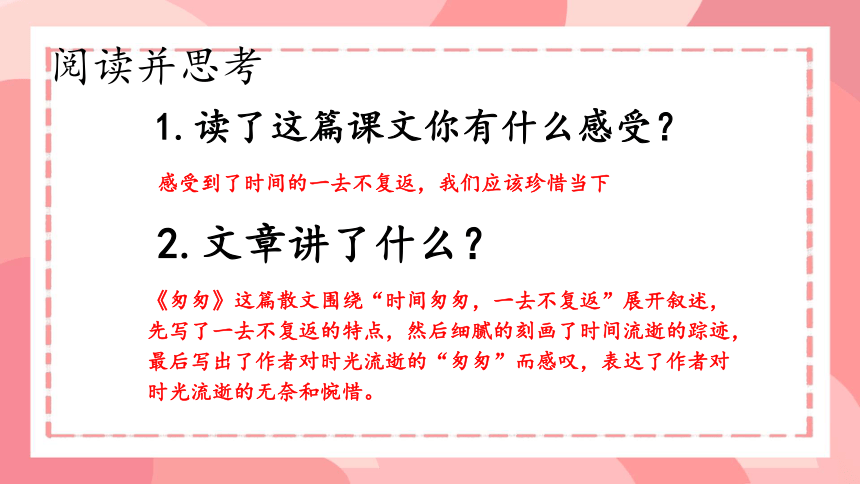

1.读了这篇课文你有什么感受?

2.文章讲了什么?

《匆匆》这篇散文围绕“时间匆匆,一去不复返”展开叙述,先写了一去不复返的特点,然后细腻的刻画了时间流逝的踪迹,最后写出了作者对时光流逝的“匆匆”而感叹,表达了作者对时光流逝的无奈和惋惜。

感受到了时间的一去不复返,我们应该珍惜当下

第一课时

第二课时

初读课文:文章是围绕哪一句话进行描写的呢?

我们的日子为什么一去不复返呢?

分析课文

燕子去了,有在来的时候;杨柳枯了,有再青的时候;桃花谢了,有再开的时候。但是聪明的,你告诉我,我门的日子为何又一去不复返呢?

全班齐读,思考:这两句话运用了什么修辞手法?你从中感受到了什么?

运用了排比和对比的修辞手法,把燕子还能再来,杨柳还能再青,桃花还能再开与时间一去不复返做对比,突出了时间的匆匆

——是有人偷了他们吧:那是谁?又藏在何处呢?是他们自己逃走了吧:现在又到了哪里呢?

连续的三个反问句,看似在问,实际上表达了作者对时光逝去而无法挽留的无奈和对已逝日子的留恋。

作者此时是什么心情?

惋惜、失落、无奈

在默默里算着,八千多日子已经从我手中溜去,像针尖上一滴水滴在大海里,我的日子滴在时间的流里,没有声音,也没有影子。我不禁头涔涔而泪潸潸了。

约等于21年

运用比喻的修辞手法,形象生动地写出了时间之快,无声无息。

思考:作者为什么禁头涔涔而泪潸潸?

感叹时间一去不复返,以及对时间的惋惜。

去的尽管去了,来的尽管来着,去来的中间,又怎样地匆匆呢?早上我起来的时候,小屋里射进两三方斜斜的太阳。太阳他有脚啊,轻轻悄悄地挪移了,我也茫茫然跟着旋转。

形象地写出了日子的渺小以及日子消逝得如此之快,无声无息,无影无踪。表现出作者十分无奈的愁绪。

于是——洗手的时候,日子从水盆里过去;吃饭的时候,日子从饭碗里过去;默默时,便从凝然的双眼前过去;我觉察他去得匆匆了,伸出手遮挽时,他又从遮挽的手边过去;

运用排比的修辞手法来写出日子都是从微小的事情中流逝的。

天黑时,我躺在床上,他便伶伶俐俐地从我身上跨过,从我脚边飞走了;等我睁开眼和太阳再见,这算又溜走了一日;我掩面叹息,但是新来的日子的影儿又开始在叹息里闪过了。

拟人,把时间拟成了一个少年,来也匆匆去也匆匆,使人从心底涌升起对时间的珍惜。

仿照课文第3自然段,用一段话把你对“时间的流逝”的感受写下来。

在逃去如飞的日子里,在千门万户的世界里的我能做什么呢?只有徘徊罢了,只有匆匆罢了。在八千多日的匆匆里,除徘徊外,又剩些什么呢?过去的日子如轻烟,被微风吹散了,如薄雾,被初阳蒸融了。

比喻,将时间化成烟,薄雾,先出了时间飞逝,更值得我们珍惜。

你聪明的,告诉我,我们的日子为什么一去不复返呢?

这句话用了什写作方法?

以问句开头,有以问句结尾,首尾呼应。

课后习题:课文中有两处使用了一连贯的文问句,找出来读读,说说表达了作者什么样的内心感受,体会这样表达有什么好处?

第一题

燕子去了,有在来的时候;杨柳枯了,有再青的时候;桃花谢了,有再开的时候。但是聪明的,你告诉我,我门的日子为何又一去不复返呢?——是有人偷了他们吧:那是谁?又藏在何处呢?是他们自己逃走了吧:现在又到了哪里呢?

第一处

连续的三个反问句,看似在问,实际上表达了作者对时光逝去而无法挽留的无奈和对已逝日子的留恋。

时间的流逝本是人们司空见惯的平常现象,为什么作者能写得如此感人?

第二题

因为作者抓住了生活中的细节,如,吃饭、睡觉等。这些都是生活中的平凡小事,又是每个人都有的真实经历,所以会让我们产生共鸣。

你知道有哪些关于珍惜时间的古语吗?

拓展

少壮不努力,老大徒伤悲。

——《长歌行》

盛年不再来,一日难再晨。 ——《杂诗》

8.匆匆

同学们再见!

8.匆匆

你知道表示时间过得很快的词语吗?

一眨眼 瞬间 突然 立刻

……

匆匆

你在什么时候会感到“匆匆”呢?

谁来说一说

赶火车

赶作业

主要作品:《匆匆》《背影》《荷塘月色》《桨声灯影里的秦淮河》等散文名篇,诗集《雪朝》(与人合著)、杂文集《论雅俗共赏》、散文集《欧游杂记》等

朱自清(1898—1948),原名自华,字佩弦。现代诗人、散文家、学者、民主战士。1920年, 毕业于北京大学,1931——1932年,留学英国, 回国后在清华大学任教。

了解作者

同学们要注意字形哦

认识生字

藏字笔画很多,同学们在写字时要注意笔画,不要漏掉那一点

多音字

造句:我和朋友们在捉迷藏。

组词:藏匿 躲藏 藏宝

不要漏掉中间的一横

造句:蒸锅上有几个包子。

组词:蒸锅 清蒸 蒸煮

注意:裸字是衣字旁。

造句:她赤裸的双脚在雪地里颤颤巍巍的走着。

组词:赤裸 裸露 半裸

阅读并思考

1.读了这篇课文你有什么感受?

2.文章讲了什么?

《匆匆》这篇散文围绕“时间匆匆,一去不复返”展开叙述,先写了一去不复返的特点,然后细腻的刻画了时间流逝的踪迹,最后写出了作者对时光流逝的“匆匆”而感叹,表达了作者对时光流逝的无奈和惋惜。

感受到了时间的一去不复返,我们应该珍惜当下

第一课时

第二课时

初读课文:文章是围绕哪一句话进行描写的呢?

我们的日子为什么一去不复返呢?

分析课文

燕子去了,有在来的时候;杨柳枯了,有再青的时候;桃花谢了,有再开的时候。但是聪明的,你告诉我,我门的日子为何又一去不复返呢?

全班齐读,思考:这两句话运用了什么修辞手法?你从中感受到了什么?

运用了排比和对比的修辞手法,把燕子还能再来,杨柳还能再青,桃花还能再开与时间一去不复返做对比,突出了时间的匆匆

——是有人偷了他们吧:那是谁?又藏在何处呢?是他们自己逃走了吧:现在又到了哪里呢?

连续的三个反问句,看似在问,实际上表达了作者对时光逝去而无法挽留的无奈和对已逝日子的留恋。

作者此时是什么心情?

惋惜、失落、无奈

在默默里算着,八千多日子已经从我手中溜去,像针尖上一滴水滴在大海里,我的日子滴在时间的流里,没有声音,也没有影子。我不禁头涔涔而泪潸潸了。

约等于21年

运用比喻的修辞手法,形象生动地写出了时间之快,无声无息。

思考:作者为什么禁头涔涔而泪潸潸?

感叹时间一去不复返,以及对时间的惋惜。

去的尽管去了,来的尽管来着,去来的中间,又怎样地匆匆呢?早上我起来的时候,小屋里射进两三方斜斜的太阳。太阳他有脚啊,轻轻悄悄地挪移了,我也茫茫然跟着旋转。

形象地写出了日子的渺小以及日子消逝得如此之快,无声无息,无影无踪。表现出作者十分无奈的愁绪。

于是——洗手的时候,日子从水盆里过去;吃饭的时候,日子从饭碗里过去;默默时,便从凝然的双眼前过去;我觉察他去得匆匆了,伸出手遮挽时,他又从遮挽的手边过去;

运用排比的修辞手法来写出日子都是从微小的事情中流逝的。

天黑时,我躺在床上,他便伶伶俐俐地从我身上跨过,从我脚边飞走了;等我睁开眼和太阳再见,这算又溜走了一日;我掩面叹息,但是新来的日子的影儿又开始在叹息里闪过了。

拟人,把时间拟成了一个少年,来也匆匆去也匆匆,使人从心底涌升起对时间的珍惜。

仿照课文第3自然段,用一段话把你对“时间的流逝”的感受写下来。

在逃去如飞的日子里,在千门万户的世界里的我能做什么呢?只有徘徊罢了,只有匆匆罢了。在八千多日的匆匆里,除徘徊外,又剩些什么呢?过去的日子如轻烟,被微风吹散了,如薄雾,被初阳蒸融了。

比喻,将时间化成烟,薄雾,先出了时间飞逝,更值得我们珍惜。

你聪明的,告诉我,我们的日子为什么一去不复返呢?

这句话用了什写作方法?

以问句开头,有以问句结尾,首尾呼应。

课后习题:课文中有两处使用了一连贯的文问句,找出来读读,说说表达了作者什么样的内心感受,体会这样表达有什么好处?

第一题

燕子去了,有在来的时候;杨柳枯了,有再青的时候;桃花谢了,有再开的时候。但是聪明的,你告诉我,我门的日子为何又一去不复返呢?——是有人偷了他们吧:那是谁?又藏在何处呢?是他们自己逃走了吧:现在又到了哪里呢?

第一处

连续的三个反问句,看似在问,实际上表达了作者对时光逝去而无法挽留的无奈和对已逝日子的留恋。

时间的流逝本是人们司空见惯的平常现象,为什么作者能写得如此感人?

第二题

因为作者抓住了生活中的细节,如,吃饭、睡觉等。这些都是生活中的平凡小事,又是每个人都有的真实经历,所以会让我们产生共鸣。

你知道有哪些关于珍惜时间的古语吗?

拓展

少壮不努力,老大徒伤悲。

——《长歌行》

盛年不再来,一日难再晨。 ——《杂诗》

8.匆匆

同学们再见!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐