部编版历史七年级上册第6课 战国时期的社会变革练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 部编版历史七年级上册第6课 战国时期的社会变革练习题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 885.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-27 21:16:48 | ||

图片预览

文档简介

部编版历史七年级上册第6课 战国时期的社会变革练习题(含答案)

选择题

1.战国时期,越来越多诸侯国的城墙加宽增高,城墙和护城壕沟之间的距离变宽,城防体系由简单变复杂,这反映了该时期( )

A.社会等级分明 B.兼并战争加剧 C.边疆治理强化 D.社会风气开放

2.商鞅变法时期,军功是秦人获得政治权利的主要途径,国君的宗族没有军功也不能享受世袭爵位的特权。秦国的这一改革措施有利于( )

A.改进生产技术 B.增强军事实力 C.维护周王统治 D.完善户籍管理

3.战国时期,当诸侯们摒弃出身背景,以人的才能为原则选任官员时,“布衣卿相”“养士”成为当时独特的风景线。材料反映了战国时期( )

A.诸侯争霸导致社会动荡不安 B.制度改革带来社会风气变化

C.社会变革引起思想文化活跃 D.百家争鸣提升士人思想素养

4.小郑同学在学习某一历史事件时,设计了一张资料卡(见下图)据此推测,他学习的是( )

主要内容: 政治:推行县制; 经济:鼓励耕织; 军事:奖励军功

A.商鞅变法 B.孝文帝改革 C.戊戌变法 D.王安石变法

5.朱绍侯等主编 《中国古代史》中写道:“到了战国时期,夺权胜利的地主阶级为了巩固和扩展利益,先后开展了社会改革,掀起了变法运动。面对当时的社会大变革,人们提出不同的主张,形成了‘百家争鸣’的局面。”作者意在说明( )

A.人民群众是物质生产的主要承担者 B.阶级斗争是历史发展的直接动力

C.劳动在人类社会发展中的重要作用 D.社会变革促进了思想文化的发展

6.商鞅变法中,对旧贵族打击最大的是( )

A.废除井田制B.奖励军功C.建立县制D.统一度量衡

7.商鞅变法中,哪一项措施有利于加强中央集权( )

A.废除井田制B.奖励耕织C.建立县制D.奖励军功

8.商鞅变法的内容中,能反映出中央集权思想的措施是( )

A.允许土地自由买卖B.废除贵族的世袭特权C.奖励军功D.建立县制

9.战国时期,使秦国一跃成为最强盛诸侯国的关键因素是( )

A.李悝变法B.吴起变法C.商鞅变法D.申不害变法

10.商鞅变法遭到秦国旧贵族的强烈反对,主要是因为变法( )

A.鼓励耕织B.废除井田制C.实行什伍连坐法D.奖励军功

11.商鞅变法中,废井田,开阡陌,允许土地自由买卖;鼓励耕织。这些措施有利于( )

A.促进经济发展 B.增强军队战斗力

C.提高行政效率 D.强化旧贵族特权

12.《战国策》记载“商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近,……”由材料可知( )

A.商鞅制定的法律得到了百姓支持 B.商鞅侧重军事和经济改革

C.商鞅变法损害权贵利益,难以推行 D.商鞅严格执法,强力推行改革

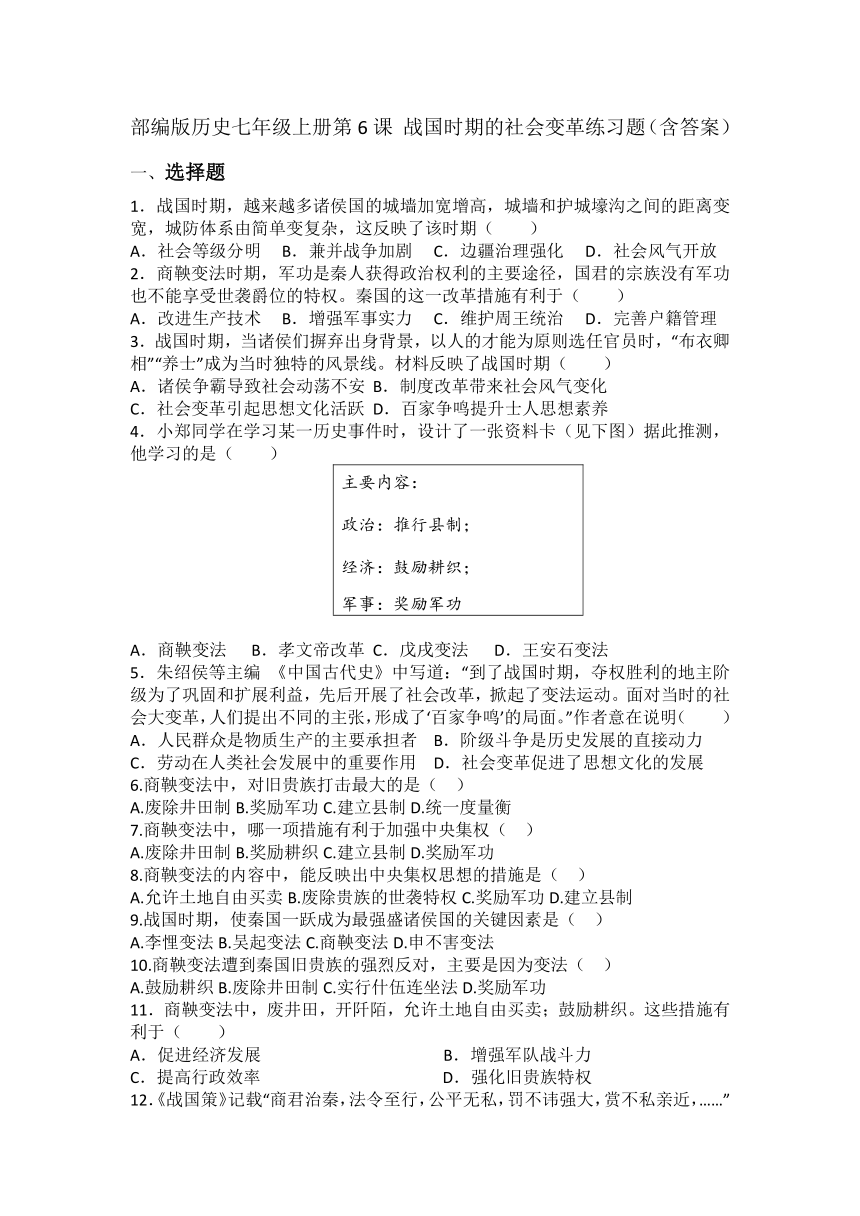

13.据图可知,中国古代( )

A.人地矛盾彻底解决 B.农业工具不断创新

C.休养生息政策施行 D.手工业技术的改进

14.“旱则引水浸润,雨则杜(堵)塞水门”,使成都平原成为旱涝保收的“天府之国”。材料描述的是( )

A.都江堰 B.灵渠 C.大运河 D.筒车

15.战国时期,为实现富国强兵,各诸侯国纷纷进行变法改革。其中,变法成效最大,为之后秦国统一全国奠定基础的变法是( )

A.吴起变法 B.商鞅变法 C.李悝变法 D.管仲改革

16. “事在四方,要在中央。圣人执要,四方来效”出自《韩非子》,商鞅变法的主要内容中最符合这一主张的是 ( )

A.确立县制

B.允许土地自由买卖

C.按军功授爵赐田

D.改革户籍制度

17. 秦惠文王下令逮捕商鞅,商鞅逃亡途中投宿旅店遭到拒绝。店主说商君定有法律,谁让没有凭证的人住宿,就要连坐。这个“作法自毙”的故事,说明了 ( )

A.变法违背民意

B.变法深入贯彻

C.变法遇到阻力

D.变法宣告失败

18. 《荀子·议兵》中记载:“齐之技击不可以遇魏氏之武卒,魏氏之武卒不可以遇秦之锐士。”出现这种现象的主要原因是 ( )

A.新兴地主阶级登上历史舞台

B.商鞅变法的推行

C.秦王的雄才大略

D.秦国武器精良

19. 都江堰这一水利枢纽针对岷江是成都平原的悬江的特点,充分利用水体自调、避高就低、弯道环流等特性,变水害为水利。材料反映了都江堰水利枢纽( )

A.具有防洪、灌溉的双重作用

B.使成都平原成为千里沃野

C.沟通南北并巩固秦的统一

D.充分利用自然环境的特点

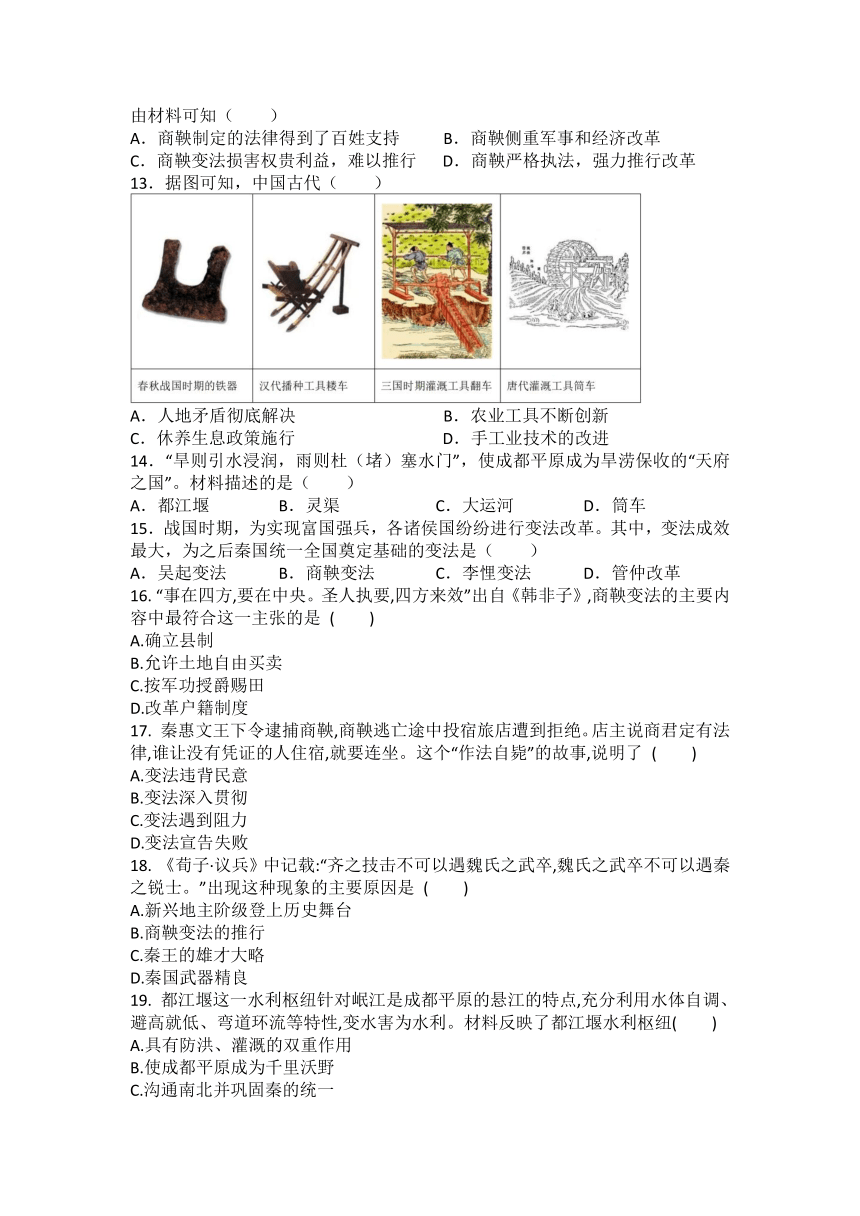

20、下面为都江堰工程示意图,其中①处设施的首要功能是 ( )

A.排沙 B.分水 C.养殖 D.灌溉

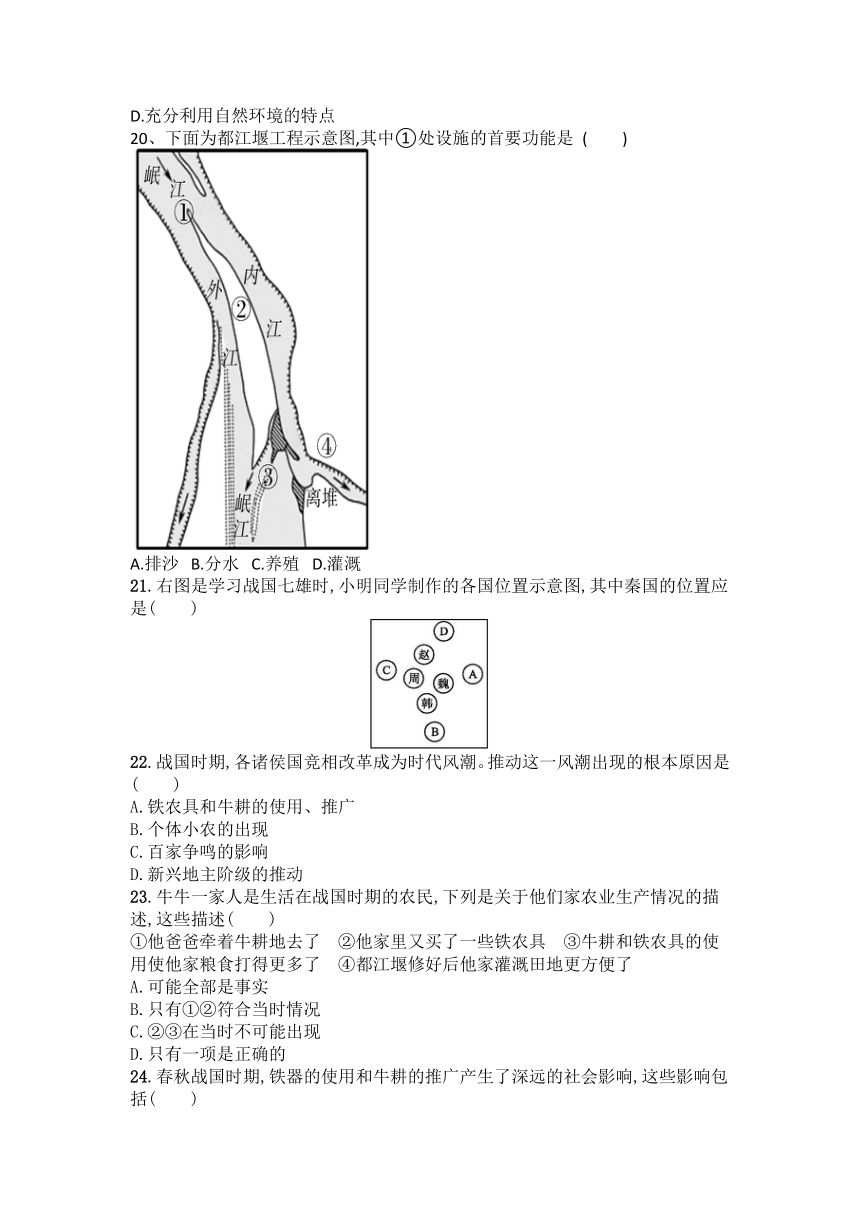

21.右图是学习战国七雄时,小明同学制作的各国位置示意图,其中秦国的位置应是( )

22.战国时期,各诸侯国竞相改革成为时代风潮。推动这一风潮出现的根本原因是( )

A.铁农具和牛耕的使用、推广

B.个体小农的出现

C.百家争鸣的影响

D.新兴地主阶级的推动

23.牛牛一家人是生活在战国时期的农民,下列是关于他们家农业生产情况的描述,这些描述( )

①他爸爸牵着牛耕地去了 ②他家里又买了一些铁农具 ③牛耕和铁农具的使用使他家粮食打得更多了 ④都江堰修好后他家灌溉田地更方便了

A.可能全部是事实

B.只有①②符合当时情况

C.②③在当时不可能出现

D.只有一项是正确的

24.春秋战国时期,铁器的使用和牛耕的推广产生了深远的社会影响,这些影响包括( )

①强化了周王朝的统治 ②提高了农作物的产量

③促进了土地的私有化 ④引发了改革变法的时代浪潮

A.①②③ B.②③④

C.①③④ D.①②④

25.商鞅在变法时曾说:“治世不一道,便国不法古。”他宣传这种观点的直接目的是( )

A.建立君主的专制统治

B.完成国家民族的统一

C.对付反对改革的贵族

D.学习前人的治国经验

二、非选择题

26、阅读下列材料,回答问题。

材料一

河南一带居天下之中,是中国商人、商业、商文化的重要发源地。夏商周时期,中原地区是王朝统治的核心区域,人口汇聚,交通发达,以此为基础,铸就了古代早期中原地区商业的兴盛。

——摘编自王少林《古代中原地区的水陆交通与工商业》

材料二

春秋战国时期,随着商业的发展,中原地区形成了许多著名都会,如濮(今濮阳)等。西汉时期,中原有富冠海内的“天下名都”11座中的7座,如宛(今南阳)等。隋唐时期,洛阳作为丝绸之路的东端起点,外国商旅往来频繁。几千年来,中原地区孕育的兼容并蓄、勤俭内敛、重德尚义、商道济世的商业文化内涵,成为中华商业文化的精髓。

———摘编自程有为《河南简史》

材料三

高铁郑州航空港站 一架卢森堡货航货机停在郑州机场

(1)据材料一,古代早期中原地区商业兴盛的原因有哪些?

(2)据材料二,概括古代中原地区商业发展的影响。

综上所述,你认为地处中原的河南应如何助力当前我国商业贸易的发展?

27、阅读下列材料,回答问题。

材料一:“及秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏,虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯。然王制遂灭,僭差亡度。庶人之富者累巨万,而贫者食糟糠;有国强者兼州城,而弱者丧社稷。”

——《汉书 食货志》

材料二:“商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者。……后五月而秦孝公卒,太子立。公子虔之徒告商君欲反,发吏捕商君。……秦惠王车裂商君以徇,曰:‘莫如商鞅反者!’遂灭商君之家。”

——《史记 商君列传》

(1)材料一反映了商鞅变法的哪些内容?

(2)根据材料二,分析商鞅变法失败的原因。

(3)你认为商鞅变法是成功了还是失败了?请说明理由。

28、变革与社会进步相伴而生,它是历史前进的动力,是社会演进的重要方式。阅读材料,回答问题。

材料一

中国古代重大改革(部分)

事件 措施 影响

① 在战争中杀敌一人赐爵一级,或授予50石俸禄的官职;杀敌军官一人,赏爵一级,田一顷,宅地9亩 提高了军队战斗力,为以后秦国统一全国奠定了基础

北魏孝文帝改革 在朝廷禁止穿胡服,改穿汉服;禁止说鲜卑语,改说汉语;改繁复的鲜卑姓为汉姓;提倡鲜卑贵族和汉人士族联姻 ②

王安石变法 征收役钱,用来雇人到官府服役;原先不服役的官僚等,也要交纳役钱 政府的财政收入有所增加

——整理自晁福林《中国古代史》

(1)根据材料一并结合所学知识完成上表。

材料二

——整理自刘松柏何成刚梁晓东《历史课标解析与史料研习——国家制度与社会治理》

(2)根据材料二,判断这是我国古代哪一制度的基本特征,并分析其创立的历史意义,

材料三

日本通过大化改新、明治维新、战后改革三次“开国”,成功实现了由奴隶社会向封建社会、由封建社会向天皇制资本主义社会、由天皇制资本主义社会向民主制资本主义社会的全面转型。而其每次社会转型的结果,一方面跨越式前移了本国的国际“站位”,另一方面也潜伏下祸国殃邻之隐患。

——孙立祥《日本三次社会转型及其历史启示》

(3)材料三中作者认为日本三次社会转型都产生了两方面的结果,结合所学知识,以明治维新为例加以佐证。

材料四

光荣革命留下的最深刻遗产是:制度变迁可以用非革命的手段完成,从此后,英国历史上不再出现重大的暴力冲突,和平和渐进的改革成为英国历史发展的特色,到光荣革命为止,合适的政治和社会环境已经在英国形成了,正是在这种环境下,英国率先走向工业革命,也就从一个文明边缘的小国走向了世界的中心,并开创了一种新的文明。

——钱乘旦许洁明《英国通史》

(4)根据材料四,概括推动英国从“文明边缘的小国走向了世界的中心”的因素。

29、阅读材料,回答问题。

材料 到战国初年,原有的统治秩序不断瓦解,社会结构处于大变动之中,各国都面临着政治、经济制度的重建问题。随着铁器的使用和牛耕的推广,土地私有权逐步得到认可,新兴地主阶级的经济实力越来越强,他们要求政治权利,主张废除奴隶主贵族的特权。秦孝公即位后,下令求贤:“能出奇计强秦者,吾……与之分土”。在秦孝公的支持下,商鞅先后两次进行变法改革,时间长达20年。商鞅变法充分顺应了秦国早期历史发展中形成的崇武尚战、重功利而轻伦理、讲求实效的文化传统,把其中的积极因素上升为国家统一的政策,利用政权的力量抑制其消极落后的内容,发扬其能够服务于新制度的内容,使新制度与新文化结合起来,共同推动了秦国历史的发展。

——摘编自王绍东《论商鞅变法对秦文化传统的顺应与整合》

(1)根据材料并结合所学知识,概括商鞅变法的时代背景。

(2)根据材料并结合所学知识,归纳商鞅变法的策略。综上,谈谈你对改革的认识。

30、校初中历史兴趣小组开展“商鞅变法”专题学习,请你参与下列活动。

商鞅变法的措施:国家承认土地私有,允许自由买卖。鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人,可免除徭役;奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地,废除没有军功的旧贵族的特权。建立县制,由国君直接派官吏去管理。

【角色扮演】

(1)根据上述材料回答,假如你是生活在商鞅变法时期秦国的一位农民,你是否支持商鞅变法 为什么

【理解学习】

(2)根据上述材料,指出商鞅变法确立的中央对地方管理的措施是什么。

【方法探究】

对商鞅变法的评价,黄鹏和刘芳产生了分歧(见下图)。

(3)评价历史上变法(改革)成功或失败的方法是什么

答案

1-5BBBAD 6-10BCDCD 11-15ADBAB 16-20ABBDB 21-25CAABC

26、(1)原因:地处中原核心区域;人口汇聚;交通发达。

(2)影响:形成著名商业都会;促进中外商旅往来;孕育中华商业文化精髓。

(3)做法:依托交通枢纽优势,发展现代物流;传承商业文化,优化营商环境。

27、(1)材料一反映了商鞅变法的以下内容:

“坏井田,开阡陌”:反映了商鞅变法中废除井田制,确立土地私有制,允许土地自由买卖。

“急耕战之赏”:体现了奖励耕织和奖励军功的政策。奖励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役;奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地。

“倾邻国而雄诸侯”:表明商鞅变法使秦国实力增强,在诸侯国中逐渐崛起。

“庶人之富者累巨万,而贫者食糟糠;有国强者兼州城,而弱者丧社稷”:反映出变法后秦国社会出现贫富分化,同时国家实力的差异导致强国兼并弱国的局面。

(2)根据材料二,商鞅变法失败的原因主要有以下几点:

触动旧贵族利益:“宗室贵戚多怨望者”,商鞅变法废除了贵族世袭特权,奖励军功等措施严重损害了旧贵族的利益,遭到他们的强烈反对。

秦孝公去世失去支持:秦孝公死后,商鞅失去了最有力的支持者,新君即位后,旧贵族趁机发难。

被诬告谋反:“公子虔之徒告商君欲反”,商鞅被诬告谋反,这成为他被抓捕并处死的直接原因。

(3)商鞅变法是成功的。理由如下:

从变法的目的和效果看:商鞅变法的目的是富国强兵,经过变法,秦国的经济得到发展,军队战斗力不断增强,一跃成为战国后期最富强的诸侯国,实现了变法的目的。

从对历史发展的影响看:商鞅变法为秦国统一六国奠定了坚实的基础,推动了中国历史从分裂走向统一的进程。虽然商鞅本人最终被车裂而死,但他的变法措施在秦国得以继续推行,说明变法是成功的,不能以商鞅个人的命运来判断变法的成败。

28、(1)补充:①:商鞅变法;②:促进了民族交融,也增强了北魏的实力。

(2)制度:科举制度;

意义:加强了皇帝在选官和用人上的权力;扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政;促进了社会阶层的流动,同时也推动了教育的发展。

(3)佐证:通过明治维新,日本迅速走上了发展资本主义的道路,实现了“富国强兵”,开始跻身资本主义强国之列。但是,明治维新保留的大量旧制度的残余,军国主义色彩浓厚。日本强大起来后,很快走上了对外侵略扩张的道路。

(4)因素:资产阶级革命确立了资本主义制度;进行工业革命。

29、 (1)①分封秩序的不断瓦解;②社会经济的发展;③新兴地主阶级实力的增强;④秦孝公的支持;⑤秦国重实际的文化传统。

(2)策略:①积极稳妥地推进改革进程;②尊重既有文化传统;③借助政权支持,因势利导。认识:改革要顺应时代、循序渐进、尊重传统、符合国情等。

30、(1)支持。因为商鞅变法鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人,可免除徭役,给农民带来实实在在的好处。(注:持不同看法,但言之有理也可)

(2)措施:建立县制,由国君直接派官吏治理。

(3)评价方法:要把变法(改革)放在当时特定的历史环境中;采用生产力标准和实践标准;看变法(改革)是否顺应历史发展的潮流,是否推动社会的发展。

选择题

1.战国时期,越来越多诸侯国的城墙加宽增高,城墙和护城壕沟之间的距离变宽,城防体系由简单变复杂,这反映了该时期( )

A.社会等级分明 B.兼并战争加剧 C.边疆治理强化 D.社会风气开放

2.商鞅变法时期,军功是秦人获得政治权利的主要途径,国君的宗族没有军功也不能享受世袭爵位的特权。秦国的这一改革措施有利于( )

A.改进生产技术 B.增强军事实力 C.维护周王统治 D.完善户籍管理

3.战国时期,当诸侯们摒弃出身背景,以人的才能为原则选任官员时,“布衣卿相”“养士”成为当时独特的风景线。材料反映了战国时期( )

A.诸侯争霸导致社会动荡不安 B.制度改革带来社会风气变化

C.社会变革引起思想文化活跃 D.百家争鸣提升士人思想素养

4.小郑同学在学习某一历史事件时,设计了一张资料卡(见下图)据此推测,他学习的是( )

主要内容: 政治:推行县制; 经济:鼓励耕织; 军事:奖励军功

A.商鞅变法 B.孝文帝改革 C.戊戌变法 D.王安石变法

5.朱绍侯等主编 《中国古代史》中写道:“到了战国时期,夺权胜利的地主阶级为了巩固和扩展利益,先后开展了社会改革,掀起了变法运动。面对当时的社会大变革,人们提出不同的主张,形成了‘百家争鸣’的局面。”作者意在说明( )

A.人民群众是物质生产的主要承担者 B.阶级斗争是历史发展的直接动力

C.劳动在人类社会发展中的重要作用 D.社会变革促进了思想文化的发展

6.商鞅变法中,对旧贵族打击最大的是( )

A.废除井田制B.奖励军功C.建立县制D.统一度量衡

7.商鞅变法中,哪一项措施有利于加强中央集权( )

A.废除井田制B.奖励耕织C.建立县制D.奖励军功

8.商鞅变法的内容中,能反映出中央集权思想的措施是( )

A.允许土地自由买卖B.废除贵族的世袭特权C.奖励军功D.建立县制

9.战国时期,使秦国一跃成为最强盛诸侯国的关键因素是( )

A.李悝变法B.吴起变法C.商鞅变法D.申不害变法

10.商鞅变法遭到秦国旧贵族的强烈反对,主要是因为变法( )

A.鼓励耕织B.废除井田制C.实行什伍连坐法D.奖励军功

11.商鞅变法中,废井田,开阡陌,允许土地自由买卖;鼓励耕织。这些措施有利于( )

A.促进经济发展 B.增强军队战斗力

C.提高行政效率 D.强化旧贵族特权

12.《战国策》记载“商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近,……”由材料可知( )

A.商鞅制定的法律得到了百姓支持 B.商鞅侧重军事和经济改革

C.商鞅变法损害权贵利益,难以推行 D.商鞅严格执法,强力推行改革

13.据图可知,中国古代( )

A.人地矛盾彻底解决 B.农业工具不断创新

C.休养生息政策施行 D.手工业技术的改进

14.“旱则引水浸润,雨则杜(堵)塞水门”,使成都平原成为旱涝保收的“天府之国”。材料描述的是( )

A.都江堰 B.灵渠 C.大运河 D.筒车

15.战国时期,为实现富国强兵,各诸侯国纷纷进行变法改革。其中,变法成效最大,为之后秦国统一全国奠定基础的变法是( )

A.吴起变法 B.商鞅变法 C.李悝变法 D.管仲改革

16. “事在四方,要在中央。圣人执要,四方来效”出自《韩非子》,商鞅变法的主要内容中最符合这一主张的是 ( )

A.确立县制

B.允许土地自由买卖

C.按军功授爵赐田

D.改革户籍制度

17. 秦惠文王下令逮捕商鞅,商鞅逃亡途中投宿旅店遭到拒绝。店主说商君定有法律,谁让没有凭证的人住宿,就要连坐。这个“作法自毙”的故事,说明了 ( )

A.变法违背民意

B.变法深入贯彻

C.变法遇到阻力

D.变法宣告失败

18. 《荀子·议兵》中记载:“齐之技击不可以遇魏氏之武卒,魏氏之武卒不可以遇秦之锐士。”出现这种现象的主要原因是 ( )

A.新兴地主阶级登上历史舞台

B.商鞅变法的推行

C.秦王的雄才大略

D.秦国武器精良

19. 都江堰这一水利枢纽针对岷江是成都平原的悬江的特点,充分利用水体自调、避高就低、弯道环流等特性,变水害为水利。材料反映了都江堰水利枢纽( )

A.具有防洪、灌溉的双重作用

B.使成都平原成为千里沃野

C.沟通南北并巩固秦的统一

D.充分利用自然环境的特点

20、下面为都江堰工程示意图,其中①处设施的首要功能是 ( )

A.排沙 B.分水 C.养殖 D.灌溉

21.右图是学习战国七雄时,小明同学制作的各国位置示意图,其中秦国的位置应是( )

22.战国时期,各诸侯国竞相改革成为时代风潮。推动这一风潮出现的根本原因是( )

A.铁农具和牛耕的使用、推广

B.个体小农的出现

C.百家争鸣的影响

D.新兴地主阶级的推动

23.牛牛一家人是生活在战国时期的农民,下列是关于他们家农业生产情况的描述,这些描述( )

①他爸爸牵着牛耕地去了 ②他家里又买了一些铁农具 ③牛耕和铁农具的使用使他家粮食打得更多了 ④都江堰修好后他家灌溉田地更方便了

A.可能全部是事实

B.只有①②符合当时情况

C.②③在当时不可能出现

D.只有一项是正确的

24.春秋战国时期,铁器的使用和牛耕的推广产生了深远的社会影响,这些影响包括( )

①强化了周王朝的统治 ②提高了农作物的产量

③促进了土地的私有化 ④引发了改革变法的时代浪潮

A.①②③ B.②③④

C.①③④ D.①②④

25.商鞅在变法时曾说:“治世不一道,便国不法古。”他宣传这种观点的直接目的是( )

A.建立君主的专制统治

B.完成国家民族的统一

C.对付反对改革的贵族

D.学习前人的治国经验

二、非选择题

26、阅读下列材料,回答问题。

材料一

河南一带居天下之中,是中国商人、商业、商文化的重要发源地。夏商周时期,中原地区是王朝统治的核心区域,人口汇聚,交通发达,以此为基础,铸就了古代早期中原地区商业的兴盛。

——摘编自王少林《古代中原地区的水陆交通与工商业》

材料二

春秋战国时期,随着商业的发展,中原地区形成了许多著名都会,如濮(今濮阳)等。西汉时期,中原有富冠海内的“天下名都”11座中的7座,如宛(今南阳)等。隋唐时期,洛阳作为丝绸之路的东端起点,外国商旅往来频繁。几千年来,中原地区孕育的兼容并蓄、勤俭内敛、重德尚义、商道济世的商业文化内涵,成为中华商业文化的精髓。

———摘编自程有为《河南简史》

材料三

高铁郑州航空港站 一架卢森堡货航货机停在郑州机场

(1)据材料一,古代早期中原地区商业兴盛的原因有哪些?

(2)据材料二,概括古代中原地区商业发展的影响。

综上所述,你认为地处中原的河南应如何助力当前我国商业贸易的发展?

27、阅读下列材料,回答问题。

材料一:“及秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏,虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯。然王制遂灭,僭差亡度。庶人之富者累巨万,而贫者食糟糠;有国强者兼州城,而弱者丧社稷。”

——《汉书 食货志》

材料二:“商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者。……后五月而秦孝公卒,太子立。公子虔之徒告商君欲反,发吏捕商君。……秦惠王车裂商君以徇,曰:‘莫如商鞅反者!’遂灭商君之家。”

——《史记 商君列传》

(1)材料一反映了商鞅变法的哪些内容?

(2)根据材料二,分析商鞅变法失败的原因。

(3)你认为商鞅变法是成功了还是失败了?请说明理由。

28、变革与社会进步相伴而生,它是历史前进的动力,是社会演进的重要方式。阅读材料,回答问题。

材料一

中国古代重大改革(部分)

事件 措施 影响

① 在战争中杀敌一人赐爵一级,或授予50石俸禄的官职;杀敌军官一人,赏爵一级,田一顷,宅地9亩 提高了军队战斗力,为以后秦国统一全国奠定了基础

北魏孝文帝改革 在朝廷禁止穿胡服,改穿汉服;禁止说鲜卑语,改说汉语;改繁复的鲜卑姓为汉姓;提倡鲜卑贵族和汉人士族联姻 ②

王安石变法 征收役钱,用来雇人到官府服役;原先不服役的官僚等,也要交纳役钱 政府的财政收入有所增加

——整理自晁福林《中国古代史》

(1)根据材料一并结合所学知识完成上表。

材料二

——整理自刘松柏何成刚梁晓东《历史课标解析与史料研习——国家制度与社会治理》

(2)根据材料二,判断这是我国古代哪一制度的基本特征,并分析其创立的历史意义,

材料三

日本通过大化改新、明治维新、战后改革三次“开国”,成功实现了由奴隶社会向封建社会、由封建社会向天皇制资本主义社会、由天皇制资本主义社会向民主制资本主义社会的全面转型。而其每次社会转型的结果,一方面跨越式前移了本国的国际“站位”,另一方面也潜伏下祸国殃邻之隐患。

——孙立祥《日本三次社会转型及其历史启示》

(3)材料三中作者认为日本三次社会转型都产生了两方面的结果,结合所学知识,以明治维新为例加以佐证。

材料四

光荣革命留下的最深刻遗产是:制度变迁可以用非革命的手段完成,从此后,英国历史上不再出现重大的暴力冲突,和平和渐进的改革成为英国历史发展的特色,到光荣革命为止,合适的政治和社会环境已经在英国形成了,正是在这种环境下,英国率先走向工业革命,也就从一个文明边缘的小国走向了世界的中心,并开创了一种新的文明。

——钱乘旦许洁明《英国通史》

(4)根据材料四,概括推动英国从“文明边缘的小国走向了世界的中心”的因素。

29、阅读材料,回答问题。

材料 到战国初年,原有的统治秩序不断瓦解,社会结构处于大变动之中,各国都面临着政治、经济制度的重建问题。随着铁器的使用和牛耕的推广,土地私有权逐步得到认可,新兴地主阶级的经济实力越来越强,他们要求政治权利,主张废除奴隶主贵族的特权。秦孝公即位后,下令求贤:“能出奇计强秦者,吾……与之分土”。在秦孝公的支持下,商鞅先后两次进行变法改革,时间长达20年。商鞅变法充分顺应了秦国早期历史发展中形成的崇武尚战、重功利而轻伦理、讲求实效的文化传统,把其中的积极因素上升为国家统一的政策,利用政权的力量抑制其消极落后的内容,发扬其能够服务于新制度的内容,使新制度与新文化结合起来,共同推动了秦国历史的发展。

——摘编自王绍东《论商鞅变法对秦文化传统的顺应与整合》

(1)根据材料并结合所学知识,概括商鞅变法的时代背景。

(2)根据材料并结合所学知识,归纳商鞅变法的策略。综上,谈谈你对改革的认识。

30、校初中历史兴趣小组开展“商鞅变法”专题学习,请你参与下列活动。

商鞅变法的措施:国家承认土地私有,允许自由买卖。鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人,可免除徭役;奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地,废除没有军功的旧贵族的特权。建立县制,由国君直接派官吏去管理。

【角色扮演】

(1)根据上述材料回答,假如你是生活在商鞅变法时期秦国的一位农民,你是否支持商鞅变法 为什么

【理解学习】

(2)根据上述材料,指出商鞅变法确立的中央对地方管理的措施是什么。

【方法探究】

对商鞅变法的评价,黄鹏和刘芳产生了分歧(见下图)。

(3)评价历史上变法(改革)成功或失败的方法是什么

答案

1-5BBBAD 6-10BCDCD 11-15ADBAB 16-20ABBDB 21-25CAABC

26、(1)原因:地处中原核心区域;人口汇聚;交通发达。

(2)影响:形成著名商业都会;促进中外商旅往来;孕育中华商业文化精髓。

(3)做法:依托交通枢纽优势,发展现代物流;传承商业文化,优化营商环境。

27、(1)材料一反映了商鞅变法的以下内容:

“坏井田,开阡陌”:反映了商鞅变法中废除井田制,确立土地私有制,允许土地自由买卖。

“急耕战之赏”:体现了奖励耕织和奖励军功的政策。奖励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役;奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地。

“倾邻国而雄诸侯”:表明商鞅变法使秦国实力增强,在诸侯国中逐渐崛起。

“庶人之富者累巨万,而贫者食糟糠;有国强者兼州城,而弱者丧社稷”:反映出变法后秦国社会出现贫富分化,同时国家实力的差异导致强国兼并弱国的局面。

(2)根据材料二,商鞅变法失败的原因主要有以下几点:

触动旧贵族利益:“宗室贵戚多怨望者”,商鞅变法废除了贵族世袭特权,奖励军功等措施严重损害了旧贵族的利益,遭到他们的强烈反对。

秦孝公去世失去支持:秦孝公死后,商鞅失去了最有力的支持者,新君即位后,旧贵族趁机发难。

被诬告谋反:“公子虔之徒告商君欲反”,商鞅被诬告谋反,这成为他被抓捕并处死的直接原因。

(3)商鞅变法是成功的。理由如下:

从变法的目的和效果看:商鞅变法的目的是富国强兵,经过变法,秦国的经济得到发展,军队战斗力不断增强,一跃成为战国后期最富强的诸侯国,实现了变法的目的。

从对历史发展的影响看:商鞅变法为秦国统一六国奠定了坚实的基础,推动了中国历史从分裂走向统一的进程。虽然商鞅本人最终被车裂而死,但他的变法措施在秦国得以继续推行,说明变法是成功的,不能以商鞅个人的命运来判断变法的成败。

28、(1)补充:①:商鞅变法;②:促进了民族交融,也增强了北魏的实力。

(2)制度:科举制度;

意义:加强了皇帝在选官和用人上的权力;扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政;促进了社会阶层的流动,同时也推动了教育的发展。

(3)佐证:通过明治维新,日本迅速走上了发展资本主义的道路,实现了“富国强兵”,开始跻身资本主义强国之列。但是,明治维新保留的大量旧制度的残余,军国主义色彩浓厚。日本强大起来后,很快走上了对外侵略扩张的道路。

(4)因素:资产阶级革命确立了资本主义制度;进行工业革命。

29、 (1)①分封秩序的不断瓦解;②社会经济的发展;③新兴地主阶级实力的增强;④秦孝公的支持;⑤秦国重实际的文化传统。

(2)策略:①积极稳妥地推进改革进程;②尊重既有文化传统;③借助政权支持,因势利导。认识:改革要顺应时代、循序渐进、尊重传统、符合国情等。

30、(1)支持。因为商鞅变法鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人,可免除徭役,给农民带来实实在在的好处。(注:持不同看法,但言之有理也可)

(2)措施:建立县制,由国君直接派官吏治理。

(3)评价方法:要把变法(改革)放在当时特定的历史环境中;采用生产力标准和实践标准;看变法(改革)是否顺应历史发展的潮流,是否推动社会的发展。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史