7散文诗二首之荷叶·母亲课件(共44张ppt)语文统编版2024七年级上册

文档属性

| 名称 | 7散文诗二首之荷叶·母亲课件(共44张ppt)语文统编版2024七年级上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

母亲啊!天上的风雨来了,鸟儿躲到它的巢里;

心中的风雨来了,我只躲到你的怀里。

——冰心《母亲》

课堂导入

冰心

我 是 红 莲 … …

母 亲 啊! 你 是 荷 叶

荷 叶

母 亲

《 散

诗 二

第 7

课

文

首

》

活动:引航路标

1.了解作者冰心,知晓《荷叶 ·母亲》的创作背景及文体特点。

2.梳理文章结构,品析等诗化语言,概括风雨中荷叶护莲的事件脉 络,体会母亲保护子女的深层情感。

3.理解借物喻人手法,能准确指出诗中荷叶与母亲的对应关系,分 析意象的象征意义。

4.会感恩母爱的情感,培养珍视亲情的人生态度。

学 习 目 标

重点难点

学 习 重 点

1.聚焦“雨点” “荫蔽”等词语的抒情效果,理解细节描写的感染力。

2.重点解读“荷叶护莲”与“母亲护子”的双层结构对应关系,把握“荷 叶”象征母爱的核心内涵。

学 习 难 点

1.掌握托物言志技巧,学习用具体事物承载抽象情感的写作方法。

2.突破“心中的雨点”这一隐喻,理解其指代人生困境的深层含义。

第 部 分

探究新知

——字词积累,整体感知

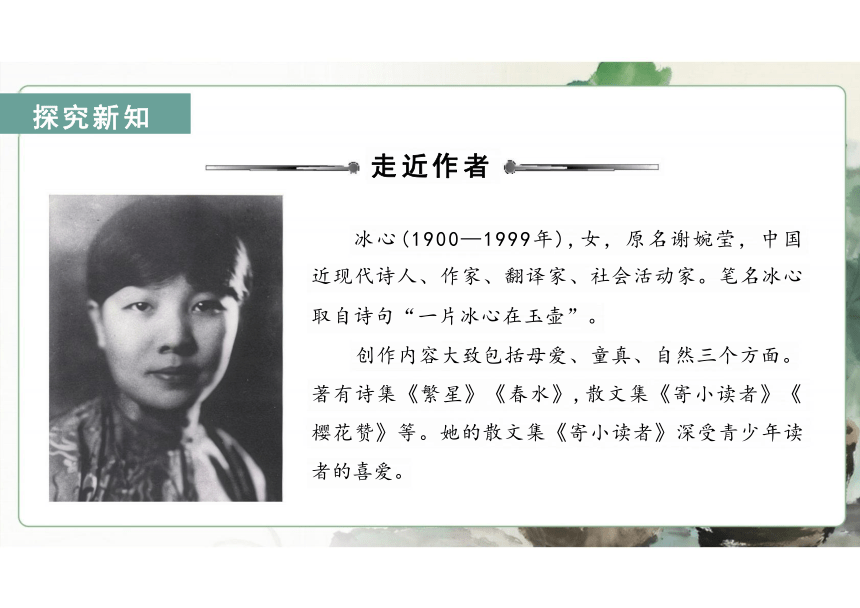

走近作者

冰心(1900—1999年),女,原名谢婉莹,中国

近现代诗人、作家、翻译家、社会活动家。笔名冰心 取自诗句“一片冰心在玉壶”。

创作内容大致包括母爱、童真、自然三个方面。 著有诗集《繁星》《春水》,散文集《寄小读者》《 樱花赞》等。她的散文集《寄小读者》深受青少年读 者的喜爱。

探究新知

知晓创作背景

《荷叶 ·母亲》节选自《往事(一)——生命历史中的几页图画》。 《往事》

是冰心1922年7月相继写成的。 《荷叶 ·母亲》创作于一个风云变幻的时代。

20世纪初,中国社会正经历着巨大的变革,新文化运动蓬勃兴起,传统的价

值观念受到冲击,人们在追求自由、平等、民主的道路上不断探索。社会的动荡 不安让人们的心灵备受煎熬,他们渴望在纷繁复杂的世界中找到一份宁静与安慰

。在这样的社会背景下,冰心先生以其敏锐的洞察力和细腻的情感,关注到了人 们内心深处对亲情、关爱和庇护的强烈渴望。《荷叶 ·母亲》正是她对这种普遍 情感需求的回应。

探究新知

hàn dàn

菡 萏

yīn

荫 蔽

字 音 字 形

根据预习任务,掌握下面重点字词的读音,并在文中相应的位置标注清楚。

zǐ

姊 妹

gěng

梗

探究新知

并

pái

徘

ruì

花 瑞

dì

蒂

斜

徊

huái

qi

词 语 意 思

借助相关工具书,找出下面词语的意思,并在文中相应的位置标注出来。

并 蒂: 两朵花长在同一个花萼上。

花 瑞 : 指花带来好预兆。

菡 萏: 荷花的别称,这里指红莲含苞未放。

斜 : 倾斜,歪斜。敬,倾斜。也可指邪曲不正。

探究新知

要 求 :

(1)朗读时保持中慢速节奏,语气柔 和而深沉。通过平稳的语流展现散文诗 的抒情性。

(2)突出意象词的轻重对比,核心意 象词采用重音强调,但需避免突兀。

(3)普通话朗读,发音标准。

朗读全文

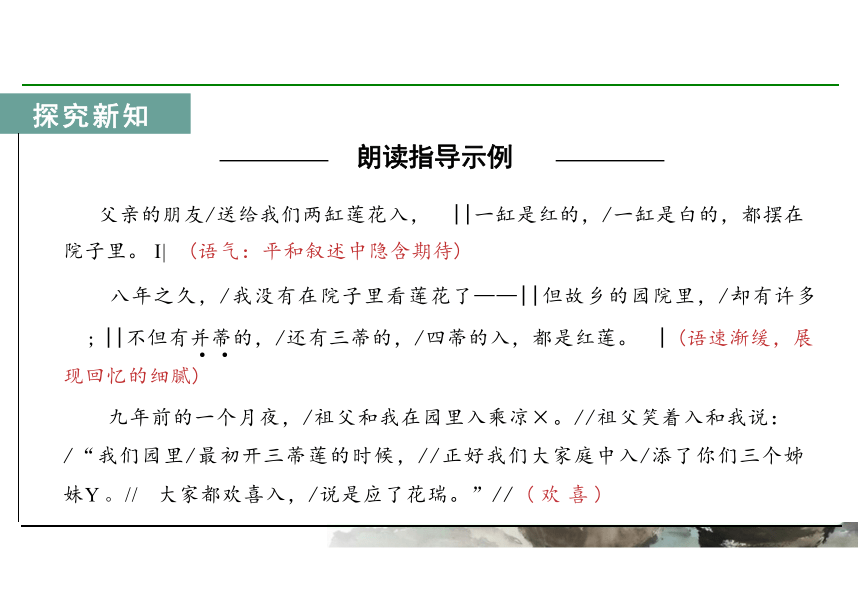

朗读指导示例

父亲的朋友/送给我们两缸莲花入, ||一缸是红的,/一缸是白的,都摆在

院子里。 I| (语气:平和叙述中隐含期待)

八年之久,/我没有在院子里看莲花了——||但故乡的园院里,/却有许多

; ||不但有并蒂的,/还有三蒂的,/四蒂的入,都是红莲。 | (语速渐缓,展

● ●

现回忆的细腻)

九年前的一个月夜,/祖父和我在园里入乘凉×。//祖父笑着入和我说:

/“我们园里/最初开三蒂莲的时候,//正好我们大家庭中入/添了你们三个姊 妹Y 。// 大家都欢喜入,/说是应了花瑞。”// ( 欢 喜 )

探究新知

● 活动:整体感知

(1)快速阅读课文,这首诗向我们展现了怎样的一幅图画呢 文章主要写了哪 两个场景

风雨中荷叶为红莲遮挡风雨的图画

九年前月夜园中赏莲谈花瑞 现在雨打红莲荷叶护花的情景

探究新知

探究新知

● 活动:整体感知

(2)快速阅读课文,找一找文中出现了哪些颜色的莲花 它们分别代表什么

白 莲 : 与红莲进行对比。白莲因为没有荷叶保护在风雨中凋谢

荷叶→母亲

红 莲 :

荷花→被母亲的爱呵护着的 “我”

第一部分(1—3段)

写父亲的朋友送我们两缸莲花,引起我对

往事的回忆;

第二部分(4—7段)

描绘雨中荷叶护红莲的动人情景;

第三部分(8、9段)

点明主旨,表达作者对母亲由衷的感激与爱恋。

活动:整体感知

(3)快速阅读课文,说说课文可分为几部分 简要概括每一部分的主要内容。

探究新知

活动:整体感知

任务安排

小组为单位,找一找作者在风雨中几

次看红莲,每一次看红莲时的自然环境和

红莲的形态是怎样的 作者的心情如何

讨论完成下面表格。

探究新知

观察次数 环境描写 红莲状态

作者心境变化

第一次 繁杂的雨声 浓阴的天 开满且亭亭立于 绿叶间

烦闷

第二次 雷声大作,雨愈 下愈大 被雨打得左右 斜

不适意、徘徊

第三次 大雨倾泻,荷叶 倾侧覆盖红莲 受荷叶遮蔽不再 摇动

不宁心绪散尽

第四次 雨势未减,雨点 不住击打荷叶 在荷叶庇护下安 稳不动

深受感动

探究新知

活动:整体感知

● 活动:整体感知

(5)通过对本章内容的初步感知,你觉得本文的中心句是哪一句 请说出理由。

《荷叶 · 母亲》的中心句是“母亲啊!你 是荷叶,我是红莲。心中的雨点来了,除了你, 谁是我在无遮拦天空下的荫蔽 ”。

作为结尾句,它凝聚了作者情绪从“烦闷”

到“感动”的转变,以深沉恳切的语气抒发对母 亲的依恋与感激。

探究新知

第 二 部 分

探究新知

— —细节分析,重难点突破

里……四蒂的,都是红莲。”有什么作用

插叙,由眼前的莲花触景生情,引起

对往事的回忆,两缸莲花是宁静生活中跃 出的一朵浪花,新奇、引人注目。由眼前 的莲花引入对往事的回忆,为下文的对往 事的回忆做铺垫。

● 细节内容分析

(1)阅读课文第二段, “八年之久,我没有在院子里看莲花了一-但故乡的园院

探究新知

(2)课文第三段为什么要插叙与故乡园院里的“莲花”有关的往事 祖父的话

暗示了什么

插叙,为了表明“我”家对莲花有很

深的感情,大家都很喜爱莲花,祖父的话

暗示了莲花即“我们”姐妹,暗示“我”

与莲花之间的关系,为后文写惦记雨中莲

花埋下伏笔。

探究新知

● 细节内容分析

“繁杂的”表明夜雨下得很大,为

全文奠定了一种低郁的情感基调; “烦 闷”是写“我”在雨天的心情,这是欲 扬先抑的写法,为后面写“感动”蓄势。 为后文红莲受风雨摧残的场景作铺垫。

● 细节内容分析

(3)分析“半夜里听见繁杂的雨声,早起是浓阴的天,我觉得有些烦闷。”

探究新知

这句话在文中的作用。

● 细节内容分析

(4)“从窗内往外看时,那一朵白莲已经谢了,白舞儿小船般散漂在水面。” 使用了什么修辞手法 结合上下文,说说文章为什么要描写白莲凋谢的景象。

比喻的修辞手法,将白莲的花瓣比作小

船,生动形象地写出白莲花瓣被雨打落后的 飘零之状。

描写白莲凋谢的景象,与“亭亭”立着

的红莲形成对比,突出了红莲的生机与活力。

探究新知

对比,把红莲与白莲进行对比,白莲因为没有荷叶的保护。被雨点打

谢了,而紅莲却能够在荷叶的庇护下迎接风雨,这样对比突出了母亲对“我” 的照顾,写出了母爱的伟大。

● 细节内容分析

分析探究:红莲是本文描写的重点,结合上下文,说说作者为什么要特意描

写白莲

两朵莲花, 一红一白, 一谢一安然,以白衬红,更突出红莲在勇敢慈怜

的荷叶的庇荫下的幸福。

探究新知

● 细节内容分析

(5)“那朵红莲,被那繁密的雨点,打得左右欹斜。”分析句中的“繁密”、 “欹斜”一词有什么表达作用

“繁密”写出了雨势之猛,“鼓斜”

形象地写出了红莲在雨点的打击下东倒

西歪、无处可躲的情态,为后文写荷叶 在风雨中庇护红莲做铺垫。

探究新知

(6)第五段最后一句话, “我不敢下阶去”中的“不敢”体现作者怎样的心

理 结合雷雨描写分析。

“不敢”既写出对暴雨的畏惧,更隐

含对红莲命运的担忧。雷雨“愈下愈大”

的环境压迫感,强化了作者无力庇护红

莲的焦虑,为后文荷叶守护埋下伏笔。

探究新知

● 细节内容分析

● 细节内容分析

(7)阅读第六段说说“慢慢地倾侧了来,正覆盖在红莲上面……”结合对文 章的理解,分析“倾侧”“覆盖”的表达效果。

“倾侧” "覆盖写出了荷叶为红莲遮风挡雨

的姿态。荷叶对红莲的保护就像母亲对子女的 关爱和无惧无畏的守护。荷叶保护红莲,正如 母亲对儿女无私的关爱和无所畏惧的守护。此 句为下文由物及人、歌颂母爱做铺垫。

探究新知

“我不宁的心绪”是因为红莲遭受雨打而

“左右斜”,现在由于荷叶的遮蔽,红莲 安然无恙,“我不宁的心绪”自然就散尽了。 这句话,表明“我”内心已被荷叶对红莲的 勇敢呵护所触动,涌起对荷叶的爱恋,对精 心呵护子女的母亲的爱恋。

● 细节内容分析

(8 )仔细阅读第六段,说说你怎样理解“我不宁的心绪散尽了”这句话。

探究新知

● 细节内容分析

(9)第七段, “雨点不住地打着,只能在那勇敢慈怜的荷叶上面,聚了些流 转无力的水珠。”运用了什么修辞手法,有什么表达效果

运用拟人的手法,写出荷叶为保护

红莲而显示的勇敢坚强精神,也让人 感到在荷叶的保护下,红莲安全了。

作者借景抒情,景因情而更美,情因

景而更真。

探究新知

(10)阅读第七段,分析该段的“勇敢慈怜的荷叶”能否换成“宽大厚实的荷

叶” 为什么

不可替换。 “勇敢”赋予荷叶主动牺牲

的人格,呼应“倾侧”动作的决绝; “慈怜”

强调守护的温情动机,与后文“母亲”形成

精神投射。若换为“宽大厚实”,则失去拟

人情感,弱化“以弱护幼”的象征深意。

探究新知

● 细节内容分析

● 活动:难点解析

合作探究:文章第8段说“我心中深深地受了感动”,其原因是什么 结合乡

下文思考分析。

大雨来临,雨打红莲,荷叶倾侧过来覆盖红莲,无所畏惧地为红莲遮蔽风

雨,作者被这一情景深深地感动了。

母亲正如在雨中为红莲遮蔽风雨的荷叶,总在子女遇到“风雨”时悄然而至,

无私地保护子女,帮助子女,给子女慰藉和力量,这也令作者深受感动。

探究新知

● 活动:难点解析

合作探究:体会“母亲啊!你是荷叶,我是红莲,心中的雨点来了,除了你,

谁是我在无遮拦天空下的荫蔽 ”所蕴含的思想感情,其中“雨点”又指的是什么

这几句运用了比喻、反问等修辞手法,

只有母亲是保护自己度过人生路上坎坷与磨 难的人。结尾句直抒胸臆点明了主旨,深化 了中心,表达了对母亲由衷的感激与爱恋。

暗指入生路上的风风雨和坎坷磨难

探究新知

用荷叶覆盖红莲,象征母亲对女儿的心灵庇护。

母亲没有正面出场,只写到一句“对屋里母亲唤着,我连忙走过去,坐在 母亲身边”。作品写母亲,完全使用象征手法,对雨中红莲与荷叶情态的细腻 描写是作品的精彩之处,既表现出母爱的动人,也表现出女儿对母亲的深厚依 恋。 “母亲”正是这样一个母爱的化身。

● 活动:难点解析

合作探究:从文中看,荷叶的什么特点与母亲相似 结合文中的信息,说说这

里的母亲是一个怎样的形象

探究新知

● 活动:难点解析

合作探究:作者的情思主要为这红莲的遭遇的变化而变化,可散文诗的题目

叫作《荷叶 ·母亲》,如果改为《荷叶 · 红莲》好吗 为什么

原题《荷叶 ·母亲》直接点明“借物喻

人”的核心手法,突出“母爱”主题。文中 荷叶象征母亲,红莲象征子女,作者借“荷 叶”,表达了对如荷叶般的母亲的由衷赞美 和歌颂。

探究新知

比较维度 不同点 《金色花》

《荷叶 ·母亲》

思想内容

感情基调

艺术手法

语言风格

人物形象

● 活动:对比分析

合作探究:回顾这《金色花》《荷叶 ·母亲》两篇文章,两者的共同点和不

同点有哪些 可借助下面表格讨论不同点。

探究新知

两篇作品兼具散文的形式自由与诗歌的抒情性,语言凝练,意境优美;

均以歌颂母爱为核心,《金色花》通过孩童对母亲的依恋表达母爱,

《荷叶 ·母亲》则借荷叶护莲直接讴歌母爱的庇护,情感本质均为对母 爱的礼赞。

● 活动:对比分析

合作探究:回顾这《金色花》《荷叶 ·母亲》两篇文章,两者的共同点和不

同点有哪些 可借助下面表格讨论不同点。

探究新知

相同点

比较维度 不同点 《金色花》

《荷叶 ·母亲》

思想内容 有母爱的光辉,有孩子的爱心

赞颂母爱的伟大

感情基调 明朗圣洁

凄清含蓄

艺术手法 缘情造景

触景生情

语言风格 质朴秀丽

淡雅清婉

人物形象 既有慈爱善良温柔的母亲,又 有调皮、活泼、可爱的孩子

塑造了为孩子遮风挡雨,关

爱呵护孩子的母亲形象

探究新知

活动:对比分析

以雷雨环境为背景,通过雨打红莲、荷叶庇护的场景渲染情感张力,通过写

荷叶在风雨中保护红莲的景象,来抒发对母亲的爱的赞美之情。

将荷叶象征母亲、红莲象征子女,通过自然意象暗喻母子关系,赋予荷叶

勇敢慈怜的特性以母爱的内涵。

课堂小结

借景抒情

象征的表现手法

写法小结

课堂小结

● 主 旨 概 括

在《荷叶 · 母亲》中,冰心巧妙地运用了借景抒情的手法来展现母爱。文章

美在三处:

首先:场景美,描绘了一幅雨打红莲、荷叶护莲的生动场景;

其次:意境美,作者被美景感动而联想到母亲的呵护与关爱,幻化出“荷叶 母亲”如诗如画的美好形象;

最后:情感美,母亲是纯洁的,总是在你遇到风雨时悄然而至,给你慰藉和 力量;母亲是无私的,她将永远荫蔽着你,伴随你一生。

莲花的来历和颜色,引出下文

回忆故乡园院里的莲花

暗示莲花即“我们”姐妹

雨夜之后,白莲凋零,红莲绽放

荷叶护红莲,让“我”心绪安宁 荷叶经受住了雨打,保护了红莲

板书设计

《荷叶 母亲》

莲花

荷叶

歌颂母爱

课堂练习

1 文中“繁杂的雨声”与“浓阴的天”的环境描写,主要作用是 ( C

A. 暗示作者对白莲凋零的惋惜

B. 表现夏季天气多变的特点

C. 烘托烦闷心情,为荷叶护莲作铺垫

D. 突出红莲在雨中摇曳的美感

【解析】环境描写通过压抑的氛围直接反映作者“觉得有些烦闷”的心情。

雨势渐大推动情节发展,为后文荷叶保护红莲的感人场景埋下伏笔,形成环境

与情感的呼应。 A项偏离主题(白莲非描写重点); B项未结合抒情目的; D项与

红莲“被打得左右欹斜”的困境矛盾。

课堂练习

2. 《金色花》和《荷叶 · 母亲》这两首散文诗中都有母亲的形象,但表现母

亲的方法并不一样,请结合具体内容作探究。

《金色花》直接描写母亲,是实写,母亲的形象是具体、鲜活的,如她在金

色花下工作,她对孩子说的话等,让人看到了一位贤淑、温柔的母亲形象。

《荷叶 ·母亲》没有直接描写母亲,是虚写,通过对雨中红莲和荷叶的情态

的描写,表现母爱的动人。

1.仿写: “母亲啊!你是荷叶,我是红莲。心中的雨点来了,除了你,谁是我

在无遮拦天空下的荫蔽 ”

要求:保持“(称呼)!你是 ,我是 。当 来临,除了你,谁是 我 ”的反问抒情句式。需体现保护与被保护、依赖与被依赖的亲情关系。

2.观察记录一种植物庇护现象(如大树遮阳、蘑菇挡雨)

要求:包含视觉与触觉描写,运用拟人或比喻修辞,100字左右。

布置作业

学如逆水行舟,不进则退;

心似平原走马,易放难收;

统编版七年级语文上册

冰心

母亲啊!天上的风雨来了,鸟儿躲到它的巢里;

心中的风雨来了,我只躲到你的怀里。

——冰心《母亲》

课堂导入

冰心

我 是 红 莲 … …

母 亲 啊! 你 是 荷 叶

荷 叶

母 亲

《 散

诗 二

第 7

课

文

首

》

活动:引航路标

1.了解作者冰心,知晓《荷叶 ·母亲》的创作背景及文体特点。

2.梳理文章结构,品析等诗化语言,概括风雨中荷叶护莲的事件脉 络,体会母亲保护子女的深层情感。

3.理解借物喻人手法,能准确指出诗中荷叶与母亲的对应关系,分 析意象的象征意义。

4.会感恩母爱的情感,培养珍视亲情的人生态度。

学 习 目 标

重点难点

学 习 重 点

1.聚焦“雨点” “荫蔽”等词语的抒情效果,理解细节描写的感染力。

2.重点解读“荷叶护莲”与“母亲护子”的双层结构对应关系,把握“荷 叶”象征母爱的核心内涵。

学 习 难 点

1.掌握托物言志技巧,学习用具体事物承载抽象情感的写作方法。

2.突破“心中的雨点”这一隐喻,理解其指代人生困境的深层含义。

第 部 分

探究新知

——字词积累,整体感知

走近作者

冰心(1900—1999年),女,原名谢婉莹,中国

近现代诗人、作家、翻译家、社会活动家。笔名冰心 取自诗句“一片冰心在玉壶”。

创作内容大致包括母爱、童真、自然三个方面。 著有诗集《繁星》《春水》,散文集《寄小读者》《 樱花赞》等。她的散文集《寄小读者》深受青少年读 者的喜爱。

探究新知

知晓创作背景

《荷叶 ·母亲》节选自《往事(一)——生命历史中的几页图画》。 《往事》

是冰心1922年7月相继写成的。 《荷叶 ·母亲》创作于一个风云变幻的时代。

20世纪初,中国社会正经历着巨大的变革,新文化运动蓬勃兴起,传统的价

值观念受到冲击,人们在追求自由、平等、民主的道路上不断探索。社会的动荡 不安让人们的心灵备受煎熬,他们渴望在纷繁复杂的世界中找到一份宁静与安慰

。在这样的社会背景下,冰心先生以其敏锐的洞察力和细腻的情感,关注到了人 们内心深处对亲情、关爱和庇护的强烈渴望。《荷叶 ·母亲》正是她对这种普遍 情感需求的回应。

探究新知

hàn dàn

菡 萏

yīn

荫 蔽

字 音 字 形

根据预习任务,掌握下面重点字词的读音,并在文中相应的位置标注清楚。

zǐ

姊 妹

gěng

梗

探究新知

并

pái

徘

ruì

花 瑞

dì

蒂

斜

徊

huái

qi

词 语 意 思

借助相关工具书,找出下面词语的意思,并在文中相应的位置标注出来。

并 蒂: 两朵花长在同一个花萼上。

花 瑞 : 指花带来好预兆。

菡 萏: 荷花的别称,这里指红莲含苞未放。

斜 : 倾斜,歪斜。敬,倾斜。也可指邪曲不正。

探究新知

要 求 :

(1)朗读时保持中慢速节奏,语气柔 和而深沉。通过平稳的语流展现散文诗 的抒情性。

(2)突出意象词的轻重对比,核心意 象词采用重音强调,但需避免突兀。

(3)普通话朗读,发音标准。

朗读全文

朗读指导示例

父亲的朋友/送给我们两缸莲花入, ||一缸是红的,/一缸是白的,都摆在

院子里。 I| (语气:平和叙述中隐含期待)

八年之久,/我没有在院子里看莲花了——||但故乡的园院里,/却有许多

; ||不但有并蒂的,/还有三蒂的,/四蒂的入,都是红莲。 | (语速渐缓,展

● ●

现回忆的细腻)

九年前的一个月夜,/祖父和我在园里入乘凉×。//祖父笑着入和我说:

/“我们园里/最初开三蒂莲的时候,//正好我们大家庭中入/添了你们三个姊 妹Y 。// 大家都欢喜入,/说是应了花瑞。”// ( 欢 喜 )

探究新知

● 活动:整体感知

(1)快速阅读课文,这首诗向我们展现了怎样的一幅图画呢 文章主要写了哪 两个场景

风雨中荷叶为红莲遮挡风雨的图画

九年前月夜园中赏莲谈花瑞 现在雨打红莲荷叶护花的情景

探究新知

探究新知

● 活动:整体感知

(2)快速阅读课文,找一找文中出现了哪些颜色的莲花 它们分别代表什么

白 莲 : 与红莲进行对比。白莲因为没有荷叶保护在风雨中凋谢

荷叶→母亲

红 莲 :

荷花→被母亲的爱呵护着的 “我”

第一部分(1—3段)

写父亲的朋友送我们两缸莲花,引起我对

往事的回忆;

第二部分(4—7段)

描绘雨中荷叶护红莲的动人情景;

第三部分(8、9段)

点明主旨,表达作者对母亲由衷的感激与爱恋。

活动:整体感知

(3)快速阅读课文,说说课文可分为几部分 简要概括每一部分的主要内容。

探究新知

活动:整体感知

任务安排

小组为单位,找一找作者在风雨中几

次看红莲,每一次看红莲时的自然环境和

红莲的形态是怎样的 作者的心情如何

讨论完成下面表格。

探究新知

观察次数 环境描写 红莲状态

作者心境变化

第一次 繁杂的雨声 浓阴的天 开满且亭亭立于 绿叶间

烦闷

第二次 雷声大作,雨愈 下愈大 被雨打得左右 斜

不适意、徘徊

第三次 大雨倾泻,荷叶 倾侧覆盖红莲 受荷叶遮蔽不再 摇动

不宁心绪散尽

第四次 雨势未减,雨点 不住击打荷叶 在荷叶庇护下安 稳不动

深受感动

探究新知

活动:整体感知

● 活动:整体感知

(5)通过对本章内容的初步感知,你觉得本文的中心句是哪一句 请说出理由。

《荷叶 · 母亲》的中心句是“母亲啊!你 是荷叶,我是红莲。心中的雨点来了,除了你, 谁是我在无遮拦天空下的荫蔽 ”。

作为结尾句,它凝聚了作者情绪从“烦闷”

到“感动”的转变,以深沉恳切的语气抒发对母 亲的依恋与感激。

探究新知

第 二 部 分

探究新知

— —细节分析,重难点突破

里……四蒂的,都是红莲。”有什么作用

插叙,由眼前的莲花触景生情,引起

对往事的回忆,两缸莲花是宁静生活中跃 出的一朵浪花,新奇、引人注目。由眼前 的莲花引入对往事的回忆,为下文的对往 事的回忆做铺垫。

● 细节内容分析

(1)阅读课文第二段, “八年之久,我没有在院子里看莲花了一-但故乡的园院

探究新知

(2)课文第三段为什么要插叙与故乡园院里的“莲花”有关的往事 祖父的话

暗示了什么

插叙,为了表明“我”家对莲花有很

深的感情,大家都很喜爱莲花,祖父的话

暗示了莲花即“我们”姐妹,暗示“我”

与莲花之间的关系,为后文写惦记雨中莲

花埋下伏笔。

探究新知

● 细节内容分析

“繁杂的”表明夜雨下得很大,为

全文奠定了一种低郁的情感基调; “烦 闷”是写“我”在雨天的心情,这是欲 扬先抑的写法,为后面写“感动”蓄势。 为后文红莲受风雨摧残的场景作铺垫。

● 细节内容分析

(3)分析“半夜里听见繁杂的雨声,早起是浓阴的天,我觉得有些烦闷。”

探究新知

这句话在文中的作用。

● 细节内容分析

(4)“从窗内往外看时,那一朵白莲已经谢了,白舞儿小船般散漂在水面。” 使用了什么修辞手法 结合上下文,说说文章为什么要描写白莲凋谢的景象。

比喻的修辞手法,将白莲的花瓣比作小

船,生动形象地写出白莲花瓣被雨打落后的 飘零之状。

描写白莲凋谢的景象,与“亭亭”立着

的红莲形成对比,突出了红莲的生机与活力。

探究新知

对比,把红莲与白莲进行对比,白莲因为没有荷叶的保护。被雨点打

谢了,而紅莲却能够在荷叶的庇护下迎接风雨,这样对比突出了母亲对“我” 的照顾,写出了母爱的伟大。

● 细节内容分析

分析探究:红莲是本文描写的重点,结合上下文,说说作者为什么要特意描

写白莲

两朵莲花, 一红一白, 一谢一安然,以白衬红,更突出红莲在勇敢慈怜

的荷叶的庇荫下的幸福。

探究新知

● 细节内容分析

(5)“那朵红莲,被那繁密的雨点,打得左右欹斜。”分析句中的“繁密”、 “欹斜”一词有什么表达作用

“繁密”写出了雨势之猛,“鼓斜”

形象地写出了红莲在雨点的打击下东倒

西歪、无处可躲的情态,为后文写荷叶 在风雨中庇护红莲做铺垫。

探究新知

(6)第五段最后一句话, “我不敢下阶去”中的“不敢”体现作者怎样的心

理 结合雷雨描写分析。

“不敢”既写出对暴雨的畏惧,更隐

含对红莲命运的担忧。雷雨“愈下愈大”

的环境压迫感,强化了作者无力庇护红

莲的焦虑,为后文荷叶守护埋下伏笔。

探究新知

● 细节内容分析

● 细节内容分析

(7)阅读第六段说说“慢慢地倾侧了来,正覆盖在红莲上面……”结合对文 章的理解,分析“倾侧”“覆盖”的表达效果。

“倾侧” "覆盖写出了荷叶为红莲遮风挡雨

的姿态。荷叶对红莲的保护就像母亲对子女的 关爱和无惧无畏的守护。荷叶保护红莲,正如 母亲对儿女无私的关爱和无所畏惧的守护。此 句为下文由物及人、歌颂母爱做铺垫。

探究新知

“我不宁的心绪”是因为红莲遭受雨打而

“左右斜”,现在由于荷叶的遮蔽,红莲 安然无恙,“我不宁的心绪”自然就散尽了。 这句话,表明“我”内心已被荷叶对红莲的 勇敢呵护所触动,涌起对荷叶的爱恋,对精 心呵护子女的母亲的爱恋。

● 细节内容分析

(8 )仔细阅读第六段,说说你怎样理解“我不宁的心绪散尽了”这句话。

探究新知

● 细节内容分析

(9)第七段, “雨点不住地打着,只能在那勇敢慈怜的荷叶上面,聚了些流 转无力的水珠。”运用了什么修辞手法,有什么表达效果

运用拟人的手法,写出荷叶为保护

红莲而显示的勇敢坚强精神,也让人 感到在荷叶的保护下,红莲安全了。

作者借景抒情,景因情而更美,情因

景而更真。

探究新知

(10)阅读第七段,分析该段的“勇敢慈怜的荷叶”能否换成“宽大厚实的荷

叶” 为什么

不可替换。 “勇敢”赋予荷叶主动牺牲

的人格,呼应“倾侧”动作的决绝; “慈怜”

强调守护的温情动机,与后文“母亲”形成

精神投射。若换为“宽大厚实”,则失去拟

人情感,弱化“以弱护幼”的象征深意。

探究新知

● 细节内容分析

● 活动:难点解析

合作探究:文章第8段说“我心中深深地受了感动”,其原因是什么 结合乡

下文思考分析。

大雨来临,雨打红莲,荷叶倾侧过来覆盖红莲,无所畏惧地为红莲遮蔽风

雨,作者被这一情景深深地感动了。

母亲正如在雨中为红莲遮蔽风雨的荷叶,总在子女遇到“风雨”时悄然而至,

无私地保护子女,帮助子女,给子女慰藉和力量,这也令作者深受感动。

探究新知

● 活动:难点解析

合作探究:体会“母亲啊!你是荷叶,我是红莲,心中的雨点来了,除了你,

谁是我在无遮拦天空下的荫蔽 ”所蕴含的思想感情,其中“雨点”又指的是什么

这几句运用了比喻、反问等修辞手法,

只有母亲是保护自己度过人生路上坎坷与磨 难的人。结尾句直抒胸臆点明了主旨,深化 了中心,表达了对母亲由衷的感激与爱恋。

暗指入生路上的风风雨和坎坷磨难

探究新知

用荷叶覆盖红莲,象征母亲对女儿的心灵庇护。

母亲没有正面出场,只写到一句“对屋里母亲唤着,我连忙走过去,坐在 母亲身边”。作品写母亲,完全使用象征手法,对雨中红莲与荷叶情态的细腻 描写是作品的精彩之处,既表现出母爱的动人,也表现出女儿对母亲的深厚依 恋。 “母亲”正是这样一个母爱的化身。

● 活动:难点解析

合作探究:从文中看,荷叶的什么特点与母亲相似 结合文中的信息,说说这

里的母亲是一个怎样的形象

探究新知

● 活动:难点解析

合作探究:作者的情思主要为这红莲的遭遇的变化而变化,可散文诗的题目

叫作《荷叶 ·母亲》,如果改为《荷叶 · 红莲》好吗 为什么

原题《荷叶 ·母亲》直接点明“借物喻

人”的核心手法,突出“母爱”主题。文中 荷叶象征母亲,红莲象征子女,作者借“荷 叶”,表达了对如荷叶般的母亲的由衷赞美 和歌颂。

探究新知

比较维度 不同点 《金色花》

《荷叶 ·母亲》

思想内容

感情基调

艺术手法

语言风格

人物形象

● 活动:对比分析

合作探究:回顾这《金色花》《荷叶 ·母亲》两篇文章,两者的共同点和不

同点有哪些 可借助下面表格讨论不同点。

探究新知

两篇作品兼具散文的形式自由与诗歌的抒情性,语言凝练,意境优美;

均以歌颂母爱为核心,《金色花》通过孩童对母亲的依恋表达母爱,

《荷叶 ·母亲》则借荷叶护莲直接讴歌母爱的庇护,情感本质均为对母 爱的礼赞。

● 活动:对比分析

合作探究:回顾这《金色花》《荷叶 ·母亲》两篇文章,两者的共同点和不

同点有哪些 可借助下面表格讨论不同点。

探究新知

相同点

比较维度 不同点 《金色花》

《荷叶 ·母亲》

思想内容 有母爱的光辉,有孩子的爱心

赞颂母爱的伟大

感情基调 明朗圣洁

凄清含蓄

艺术手法 缘情造景

触景生情

语言风格 质朴秀丽

淡雅清婉

人物形象 既有慈爱善良温柔的母亲,又 有调皮、活泼、可爱的孩子

塑造了为孩子遮风挡雨,关

爱呵护孩子的母亲形象

探究新知

活动:对比分析

以雷雨环境为背景,通过雨打红莲、荷叶庇护的场景渲染情感张力,通过写

荷叶在风雨中保护红莲的景象,来抒发对母亲的爱的赞美之情。

将荷叶象征母亲、红莲象征子女,通过自然意象暗喻母子关系,赋予荷叶

勇敢慈怜的特性以母爱的内涵。

课堂小结

借景抒情

象征的表现手法

写法小结

课堂小结

● 主 旨 概 括

在《荷叶 · 母亲》中,冰心巧妙地运用了借景抒情的手法来展现母爱。文章

美在三处:

首先:场景美,描绘了一幅雨打红莲、荷叶护莲的生动场景;

其次:意境美,作者被美景感动而联想到母亲的呵护与关爱,幻化出“荷叶 母亲”如诗如画的美好形象;

最后:情感美,母亲是纯洁的,总是在你遇到风雨时悄然而至,给你慰藉和 力量;母亲是无私的,她将永远荫蔽着你,伴随你一生。

莲花的来历和颜色,引出下文

回忆故乡园院里的莲花

暗示莲花即“我们”姐妹

雨夜之后,白莲凋零,红莲绽放

荷叶护红莲,让“我”心绪安宁 荷叶经受住了雨打,保护了红莲

板书设计

《荷叶 母亲》

莲花

荷叶

歌颂母爱

课堂练习

1 文中“繁杂的雨声”与“浓阴的天”的环境描写,主要作用是 ( C

A. 暗示作者对白莲凋零的惋惜

B. 表现夏季天气多变的特点

C. 烘托烦闷心情,为荷叶护莲作铺垫

D. 突出红莲在雨中摇曳的美感

【解析】环境描写通过压抑的氛围直接反映作者“觉得有些烦闷”的心情。

雨势渐大推动情节发展,为后文荷叶保护红莲的感人场景埋下伏笔,形成环境

与情感的呼应。 A项偏离主题(白莲非描写重点); B项未结合抒情目的; D项与

红莲“被打得左右欹斜”的困境矛盾。

课堂练习

2. 《金色花》和《荷叶 · 母亲》这两首散文诗中都有母亲的形象,但表现母

亲的方法并不一样,请结合具体内容作探究。

《金色花》直接描写母亲,是实写,母亲的形象是具体、鲜活的,如她在金

色花下工作,她对孩子说的话等,让人看到了一位贤淑、温柔的母亲形象。

《荷叶 ·母亲》没有直接描写母亲,是虚写,通过对雨中红莲和荷叶的情态

的描写,表现母爱的动人。

1.仿写: “母亲啊!你是荷叶,我是红莲。心中的雨点来了,除了你,谁是我

在无遮拦天空下的荫蔽 ”

要求:保持“(称呼)!你是 ,我是 。当 来临,除了你,谁是 我 ”的反问抒情句式。需体现保护与被保护、依赖与被依赖的亲情关系。

2.观察记录一种植物庇护现象(如大树遮阳、蘑菇挡雨)

要求:包含视觉与触觉描写,运用拟人或比喻修辞,100字左右。

布置作业

学如逆水行舟,不进则退;

心似平原走马,易放难收;

统编版七年级语文上册

冰心

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首