第二章 岩石圈与地表形态 综合拔高练(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 第二章 岩石圈与地表形态 综合拔高练(含答案解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 722.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-12-04 16:26:48 | ||

图片预览

文档简介

综合拔高练

高考真题练

考点1 内力作用和外力作用

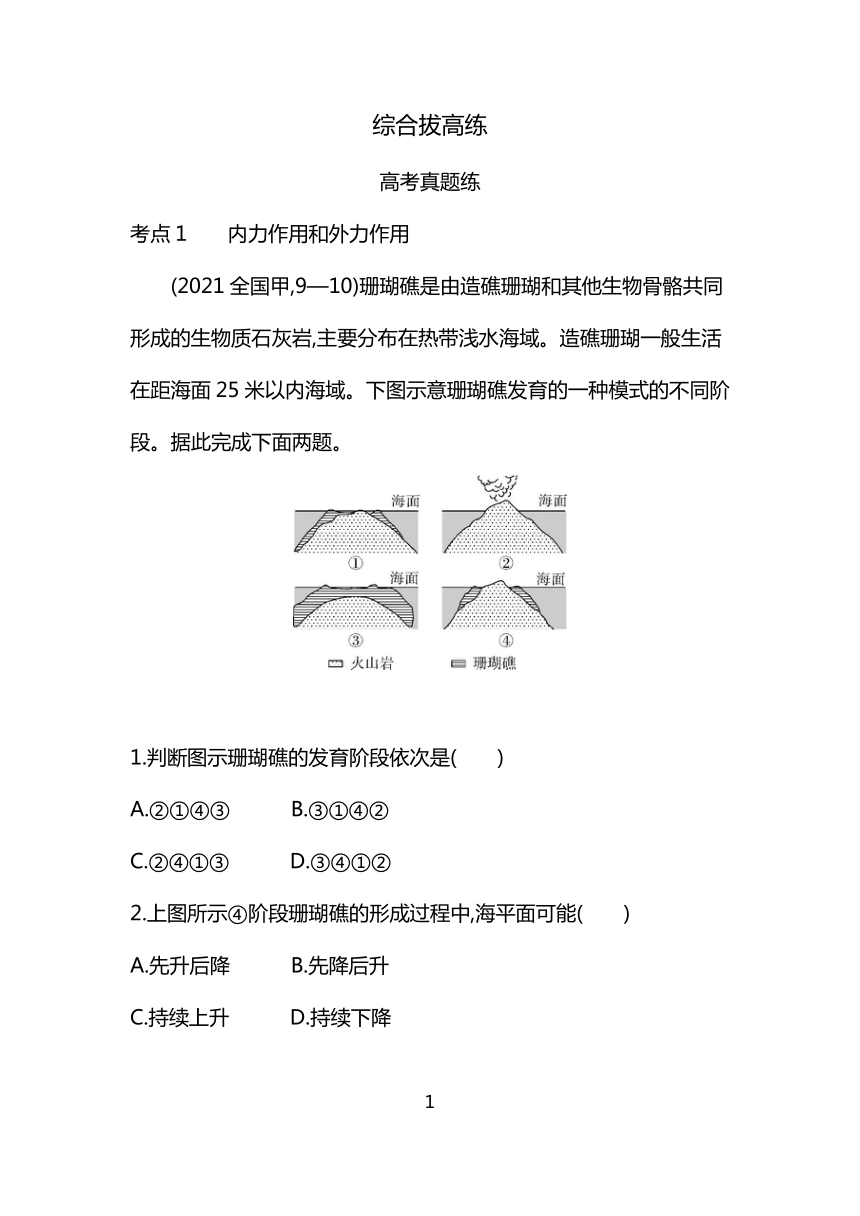

(2021全国甲,9—10)珊瑚礁是由造礁珊瑚和其他生物骨骼共同形成的生物质石灰岩,主要分布在热带浅水海域。造礁珊瑚一般生活在距海面25米以内海域。下图示意珊瑚礁发育的一种模式的不同阶段。据此完成下面两题。

1.判断图示珊瑚礁的发育阶段依次是( )

A.②①④③ B.③①④②

C.②④①③ D.③④①②

2.上图所示④阶段珊瑚礁的形成过程中,海平面可能( )

A.先升后降 B.先降后升

C.持续上升 D.持续下降

(2023全国乙,6、8)新西兰南岛上的南阿尔卑斯山脉(约42°~ 45°S)位于板块边界附近,呈东北—西南走向,其形态受板块运动和以流水为主的外力作用共同影响。某科研团队对该山脉东西向剖面形态进行研究,观测到目前该山脉仍在升高并向西扩展;模拟研究表明未来该山脉升高速度逐渐放缓,高度将趋于稳定。据此完成下面两题。

3.推测目前该山脉仍在升高并向西扩展是由于( )

A.板块挤压 B.火山不断喷发

C.板块张裂 D.岩浆持续侵入

4.未来该山脉高度将趋于稳定,是由于随山体升高( )

A.板块运动逐渐加强

B.板块运动逐渐减弱

C.外力作用逐渐加强

D.外力作用逐渐减弱

考点2 板块运动与宏观地形

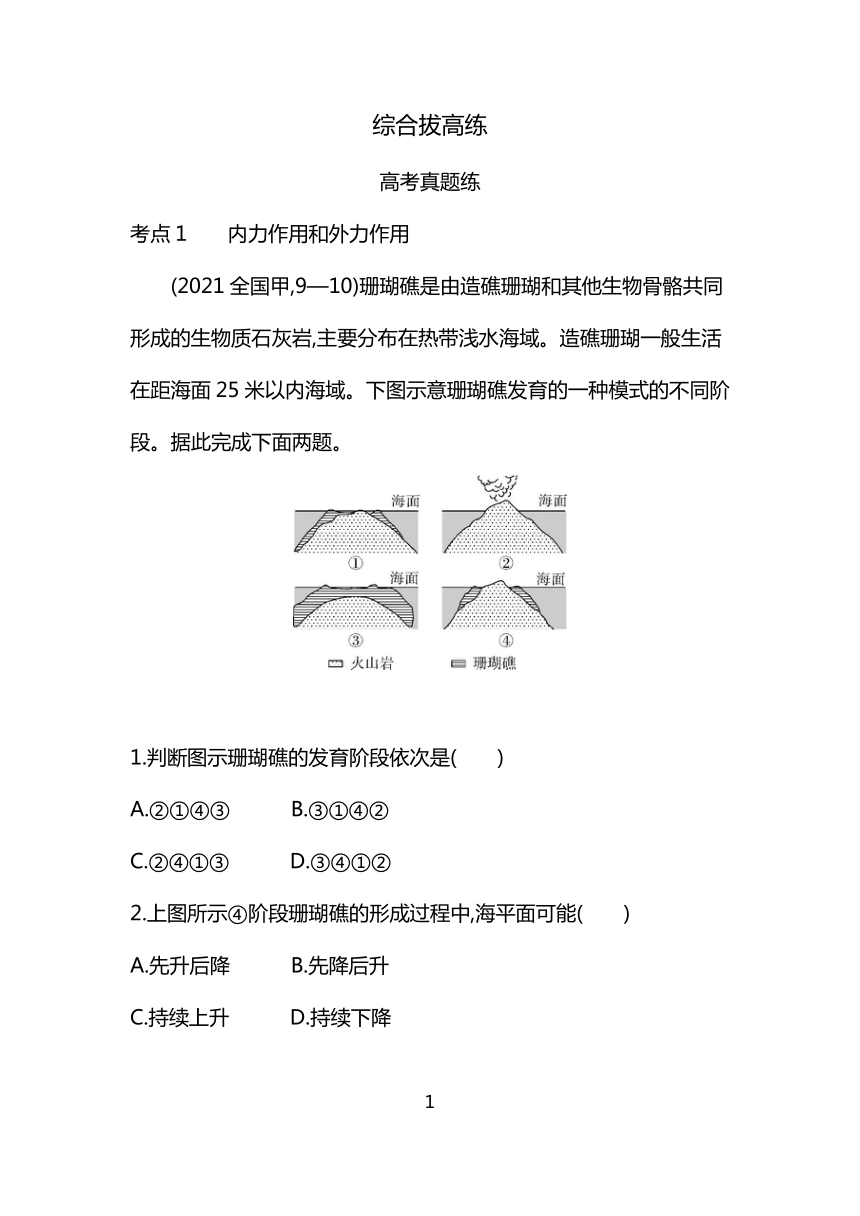

(2022浙江6月选考,11—12)下图为世界局部图。完成下面两题。

5.图中海沟的成因是( )

A.欧亚板块张裂 B.美洲板块抬升

C.太平洋板块张裂 D.太平洋板块俯冲

6.与海沟相伴的宏观地形有( )

①海岭 ②裂谷 ③山脉 ④岛弧

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

考点3 地质构造

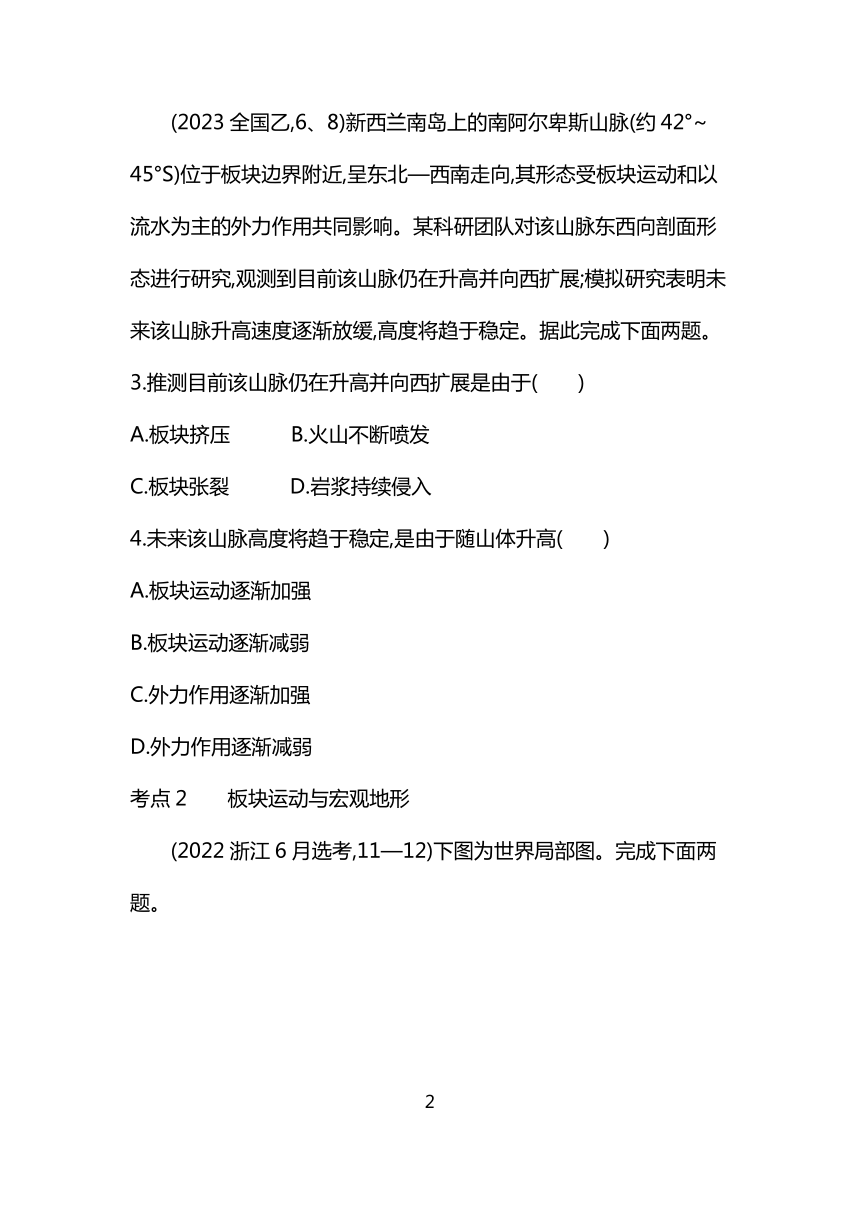

(2023浙江1月选考,13—14)下图为某地地质图。完成下面两题。

7.图中岩浆岩( )

①沿断层F侵入 ②切穿背斜轴部

③切穿向斜轴部 ④早于寒武纪形成

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

8.该地区经历的地质过程是( )

A.褶皱隆升—固结成岩—断层错位

B.固结成岩—断层错位—褶皱隆升

C.固结成岩—褶皱隆升—断层错位

D.褶皱隆升—断层错位—固结成岩

考点4 外力作用与地形

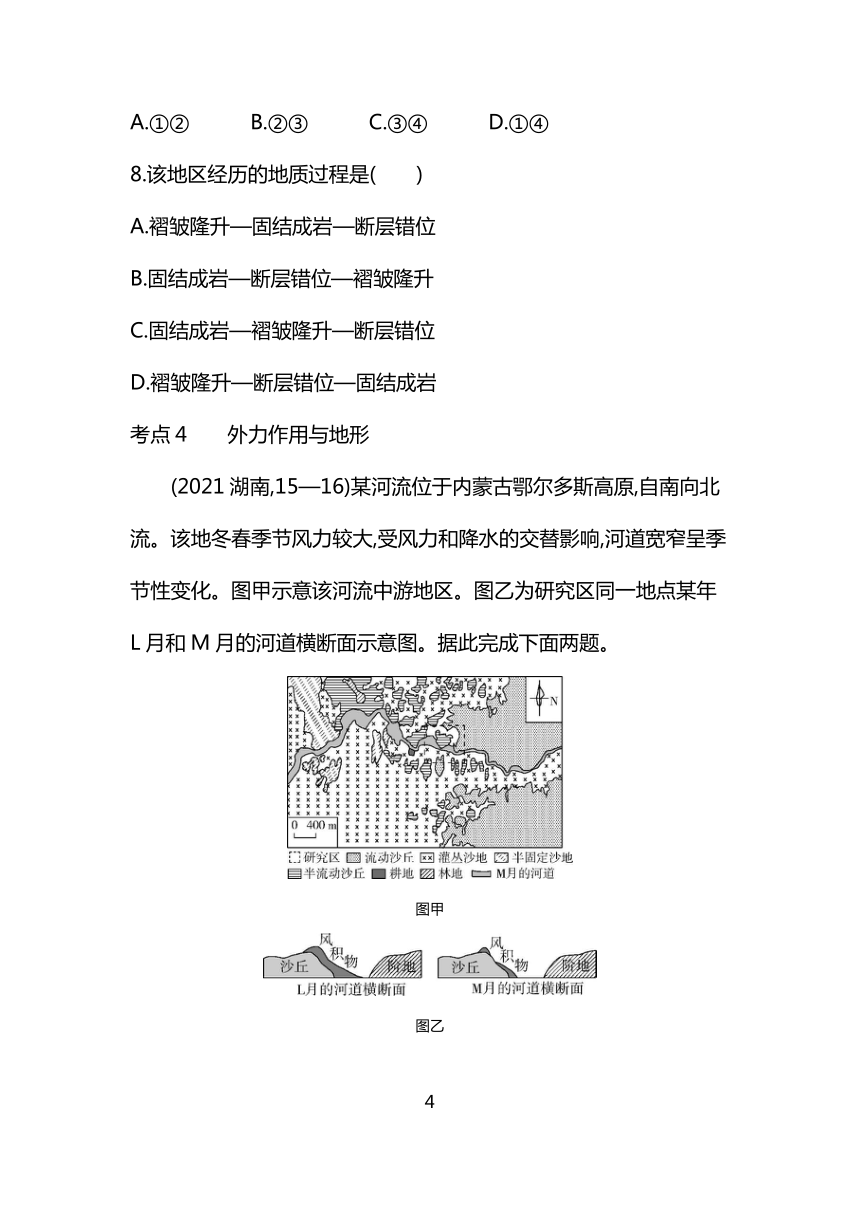

(2021湖南,15—16)某河流位于内蒙古鄂尔多斯高原,自南向北流。该地冬春季节风力较大,受风力和降水的交替影响,河道宽窄呈季节性变化。图甲示意该河流中游地区。图乙为研究区同一地点某年L月和M月的河道横断面示意图。据此完成下面两题。

图甲

图乙

9.推测L月和M月可能分别是( )

A.3月、5月 B.9月、7月

C.8月、6月 D.5月、9月

10.造成M月河道南宽北窄的主要原因是( )

①南部以流水侵蚀为主

②南部以风力堆积为主

③北部以风力侵蚀为主

④北部以流水沉积为主

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

考点5 地形与人类活动

11.(2023山东,16)阅读图文资料,完成下列要求。(12分)

图1为滇池流域示意图。海口河为滇池湖水的惟一出口,元代以来多次疏浚。明代,滇池南岸有大量移民迁入,水稻种植面积逐渐增加。清代,人们在柴河下游相继开挖了十余条沟渠。明清时期,柴河三角洲面积显著扩大。图2示意明清时期柴河三角洲的聚落分布。

(1)说明明清时期人类活动对柴河三角洲面积扩大的影响。(6分)

(2)分析与A区域相比,B区域聚落密度大的原因。(6分)

高考模拟练

福建省的东山岛风动石被称为“天下第一奇石”,风动石是由于第四世纪海侵时期,海浪沿着花岗岩的纹理裂隙,剧烈冲刷,渐渐扩大两块岩石的距离,最后只剩很小的接触点支撑着,其余悬空而形成的,石危势险,摇摇欲坠。下面左图为风动石景观图,右图为岩石圈物质循环示意图。据此完成下面两题。

1.图中数字表示的岩石类型与风动石一致的是( )

A.① B.② C.③ D.④

2.风动石的形成过程依次是( )

A.固结成岩—海浪侵蚀—风力侵蚀—地壳抬升

B.地壳抬升—侵蚀搬运—岩浆侵入—固结成岩

C.岩浆侵入—冷却凝固—地壳抬升—外力侵蚀

D.侵蚀搬运—岩浆侵入—地壳抬升—固结成岩

(2024河南郑州期中)下图为“世界某大板块边界示意图”(箭头表示板块运动方向)。读图回答下面两题。

3.下面关于图中各点的地质剖面示意图,与实际相符的是( )

4.下面关于该板块的说法,正确的是( )

A.甲地海水最深

B.乙地岩石形成年代最晚

C.丙地岩石圈厚度为全球最大

D.丁地地震多,火山活动少

扇三角洲是由邻近高地直接推进到水体中的冲积扇,前缘沉积物粒径大小变化尤为明显。进积和退积是扇三角洲发育过程中常见的沉积方式。进积表示陆源物质供应速率快,扇三角洲前缘不断向前延伸,形成的沉积物下细上粗;退积则相反。下图为某地扇三角洲及甲处沉积物粒径垂直变化示意图。完成下面三题。

5.该扇三角洲( )

A.面积不断扩大 B.前缘颗粒较大

C.扇顶低扇缘高 D.扇面沟谷发育

6.据甲处沉积物粒径变化特点推断( )

①沉积过程先退积后进积

②河流搬运能力先增强后减弱

③沉积过程先进积后退积

④河流搬运能力先减弱后增强

A.①② B.③④ C.②③ D.①④

7.扇面河流侵蚀作用主要表现为( )

A.溶蚀 B.下切侵蚀

C.侧蚀 D.溯源侵蚀

堌堆是黄河下游地区的古代先民在平原上修筑的土堆台地遗址,主要用于居住。先秦到汉朝均有较多的堌堆,汉朝以后堌堆的数量极少。下图示意黄河下游地区堌堆的空间分布。据此完成下面两题。

8.考古发现堌堆主要分布在当时黄河下游的河、湖沿岸地区。古代先民定居于此主要考虑该地区( )

A.便于农耕 B.水运便利

C.水源充足 D.地形平坦

9.古代先民建造堌堆主要是由于该地区( )

A.洪水频发 B.战争频繁

C.盐碱严重 D.干旱多发

10.阅读图文材料,回答下列问题。(12分)

约在55万年前,乌鲁木齐河自南山出山口向下游发育了一个面积约180km2的冲积扇F1;后随着南山抬升,冲积扇F1扇缘部位发育了萨尔乔克背斜,并形成了第二期冲积扇F2。研究表明,山地抬升对河流输送的碎屑物产生较大影响;在萨尔乔克背斜处,乌鲁木齐河河岸两侧有超过300m厚的地层剖面出露。图1示意乌鲁木齐河山前地形特征,图2示意自南山向东北A—A'地质剖面。

(1)指出在南山隆升的影响下,乌鲁木齐河向下游输送碎屑物总量的变化情况,并分析其原因。(6分)

(2)乌鲁木齐河萨尔乔克段河岸出露厚度较大的地层剖面,说明其形成过程。(6分)

答案与分层梯度式解析

高考真题练

1.C 读图可知,该珊瑚礁发育于海洋火山岛之上,故首先应有火山喷发(②);随着火山活动结束,造礁珊瑚开始在岛屿沿岸浅水(水深25米以内)区生存繁殖并形成环绕海岸的珊瑚礁(④);后来岛屿开始下沉逐渐没入海洋,造礁珊瑚的活动范围也不断上移,珊瑚礁变厚(①),直至覆盖到岛屿顶部(③)。故选C。

2.A 材料显示,造礁珊瑚一般生活在距海面25米以内海域,故可以根据珊瑚礁相对于海面的位置来推断海平面的升降。由上题可知,图④状态的前身是图②状态,我们可以将海面复原后与图②进行对比研究。

3.A 由材料“南阿尔卑斯山脉(约42°~45°S)位于板块边界附近,呈东北—西南走向,其形态受板块运动和以流水为主的外力作用共同影响”可知,该山脉仍在升高并向西扩展与板块运动有关,结合六大板块相关知识可判断南阿尔卑斯山脉由太平洋板块和印度洋板块碰撞挤压形成,A正确。火山喷发可使山脉升高,但对山脉向西扩展影响很小;板块张裂形成裂谷;岩浆持续侵入对该山脉向西扩展影响极小。

4.C 地球表面形态是内外力共同作用的结果,南阿尔卑斯山脉的形态受板块运动和以流水为主的外力作用共同影响。若未来该山脉高度趋于稳定,说明内力作用抬升的速度与外力作用侵蚀的速度基本相当,因此未来该山脉高度趋于稳定的原因可能是随着山体升高,外力侵蚀作用加强,故选C。

5.D 据图可知,图中北部为美洲板块,南部为太平洋板块,阿留申海沟位于两板块消亡边界,太平洋板块位置较低,俯冲插入美洲板块底部,太平洋板块一侧挤压下沉,形成海沟,D正确;美洲板块一侧受抬升形成岛弧或海岸山脉,B错误;海沟区域不临欧亚板块,A错误;太平洋板块张裂在海底形成海岭,C错误。

6.C 据所学知识可知,生长边界受张裂在海洋中形成海岭,在陆地上张裂形成裂谷,二者不与海沟相伴,①②错误;据上题分析可知,大洋板块与大陆板块在消亡边界挤压碰撞,大洋板块一侧下沉形成海沟,大陆板块一侧被抬升,形成岛弧或海岸山脉,岛弧或海岸山脉与海沟相伴,③④正确。故选C。

7.A 图中岩浆岩的分布与断层F的分布基本一致,可知岩浆岩是沿断层F侵入的,①对;寒武纪岩层被图中的岩浆岩切断,可知岩浆岩形成于寒武纪岩层之后,④错;根据图中岩层的新老关系和图中右侧老岩层在中间可知,岩浆岩穿过地为背斜构造,②对、③错。A正确。

8.C 由上题可知,断层切穿的是背斜构造,而背斜是岩层受挤压形成的,故该地区经历的地质过程为固结成岩—褶皱隆升—断层错位,C正确。

9.D 读图可知,同地点的L月风积物较M月厚,又由材料可知,该地冬春季节风力较大(且内蒙古此时降水少,流水对风积物侵蚀弱),故风积物较厚的月份最可能是春末的5月,此时经过了冬春两个季节的积累,堆积了较厚的风积物。M月最可能是9月,因为经过了一个夏季(6、7、8三个月)的降水,流水侵蚀作用明显,风积物明显减少,且河道变宽。

10.B 结合上题分析可知,M月为9月,外力作用以流水作用为主。由材料可知,该河流由南向北流动,南部位于河流上游,河水流动速度快,侵蚀作用强,河道宽阔;北部位于河流下游,地势平坦,河水流速慢,上游的泥沙沉积到下游河道,河道变窄,①④正确。故选B。

11.答案 (1)开垦耕地,破坏了植被,河流含沙量增大,三角洲沉积的泥沙量增多;开挖沟渠,利于地表水流动,带入三角洲沉积的泥沙量增多。

(2)A区域位于河流下游,地势更为低平,水流不畅,多洪涝灾害;河汊多,耕地更为破碎;而B地地势更高,洪涝灾害的隐患更小,同时土地更加集中成片,利于耕作。

解析 本题考查了人类活动与地形的相互影响。

(1)

(2)

高考模拟练

1.B 图中①符合“三进一出”的规律,应为岩浆;②由岩浆形成,应为岩浆岩;④由碎屑物演化而成,应为沉积岩;岩浆岩和沉积岩都可以形成③,③应为变质岩。材料显示,形成风动石的岩石为花岗岩,花岗岩属于岩浆岩。

2.C 风动石为花岗岩,是由岩浆侵入后冷却凝固形成的,所以最先发生的地质过程是岩浆侵入;其后岩浆冷却凝固形成的花岗岩受地壳运动影响被抬升至地表;出露的花岗岩再受海浪等外力的侵蚀作用最终形成图示景观。

3.D 结合六大板块分布图可知,图示区域为太平洋板块。该板块中甲地位于板块内部,A项中甲地位于板块边界;该板块中乙地位于板块在海底的生长边界,岩浆上升在海底会形成海岭,B项中乙地位于陆地张裂处;该板块中丙地位于板块消亡边界,C项中丙地位于生长边界;该板块中丁地位于大洋板块与大陆板块的消亡边界,大洋板块向下俯冲形成海沟,大陆板块被抬升,与D项相符。

4.B 该板块中甲地位于板块内部,而海水比较深的位置一般在海沟处,即消亡边界处;该板块中乙地位于海底张裂处,岩浆上升形成新岩石,岩石形成年代最晚;世界上岩石圈最厚的地方在青藏高原,不是该板块中的丙地;该板块中丁地位于板块的消亡边界,多火山和地震。

5.D 读图可知,该扇三角洲甲处最上方沉积物粒径较细,说明扇三角洲处于退积阶段,故其面积不会一直扩大;扇三角洲为流水沉积地貌,前缘颗粒应较小;扇三角洲扇顶高扇缘低;扇三角洲是由邻近高地直接推进到水体中的冲积扇,而图中水体稳定,随着扇面上泥沙的不断沉积,扇面上的径流与水体间的落差加大,使扇三角洲上的径流比一般冲积扇上的径流流速更快,扇面更容易形成沟谷。

6.C 根据甲处沉积物粒径大小的变化特点可以看出,早期沉积物粒径自下而上由小变大,说明扇三角洲前缘不断向前延伸,河流的搬运能力不断增强;后期沉积物粒径自下而上由大变小,说明扇三角洲不断后退,河流的搬运能力减弱。故河流搬运能力先增强后减弱,沉积过程先进积后退积。

7.C 溶蚀一般出现在有可溶性岩石分布的地区,扇面上主要以泥沙为主,不会被水溶蚀;据图可知,扇面上的河流形成了多个河汊,这些河汊是河流侧蚀作用的结果。

8.A 古代先民以种植业为主,他们定居于黄河下游的河、湖沿岸地区,主要是因为该地区地形平坦、水源充足、便于农耕和获取相对充足的食物,故古代先民定居于此主要考虑该地区便于农耕,A符合题意;水运便利、水源充足和地形平坦均只是考虑因素的单个方面,可排除。

9.A 堌堆主要分布在当时黄河下游的河、湖沿岸地区,而黄河下游主要位于季风气候区,降水的季节变化大,水患严重,建造堌堆可以防止洪水侵袭,A正确。

10.答案 (1)总量变多。原因:南山隆升,地势升高,物理风化增强,碎屑物增加;地势高差增大,河流搬运、侵蚀能力增强,河流输送的沉积物总量增多。

(2)早期乌鲁木齐河在南山山前形成厚度较大的冲积扇沉积;后萨尔乔克河段地层受挤压形成背斜隆起,岩层顶部受张力作用,岩石裂隙发育;随着南山抬升,乌鲁木齐河强烈切割原有的沉积岩层,两侧河岸出露,形成天然地层剖面。

解析 (1)

(2)

7

高考真题练

考点1 内力作用和外力作用

(2021全国甲,9—10)珊瑚礁是由造礁珊瑚和其他生物骨骼共同形成的生物质石灰岩,主要分布在热带浅水海域。造礁珊瑚一般生活在距海面25米以内海域。下图示意珊瑚礁发育的一种模式的不同阶段。据此完成下面两题。

1.判断图示珊瑚礁的发育阶段依次是( )

A.②①④③ B.③①④②

C.②④①③ D.③④①②

2.上图所示④阶段珊瑚礁的形成过程中,海平面可能( )

A.先升后降 B.先降后升

C.持续上升 D.持续下降

(2023全国乙,6、8)新西兰南岛上的南阿尔卑斯山脉(约42°~ 45°S)位于板块边界附近,呈东北—西南走向,其形态受板块运动和以流水为主的外力作用共同影响。某科研团队对该山脉东西向剖面形态进行研究,观测到目前该山脉仍在升高并向西扩展;模拟研究表明未来该山脉升高速度逐渐放缓,高度将趋于稳定。据此完成下面两题。

3.推测目前该山脉仍在升高并向西扩展是由于( )

A.板块挤压 B.火山不断喷发

C.板块张裂 D.岩浆持续侵入

4.未来该山脉高度将趋于稳定,是由于随山体升高( )

A.板块运动逐渐加强

B.板块运动逐渐减弱

C.外力作用逐渐加强

D.外力作用逐渐减弱

考点2 板块运动与宏观地形

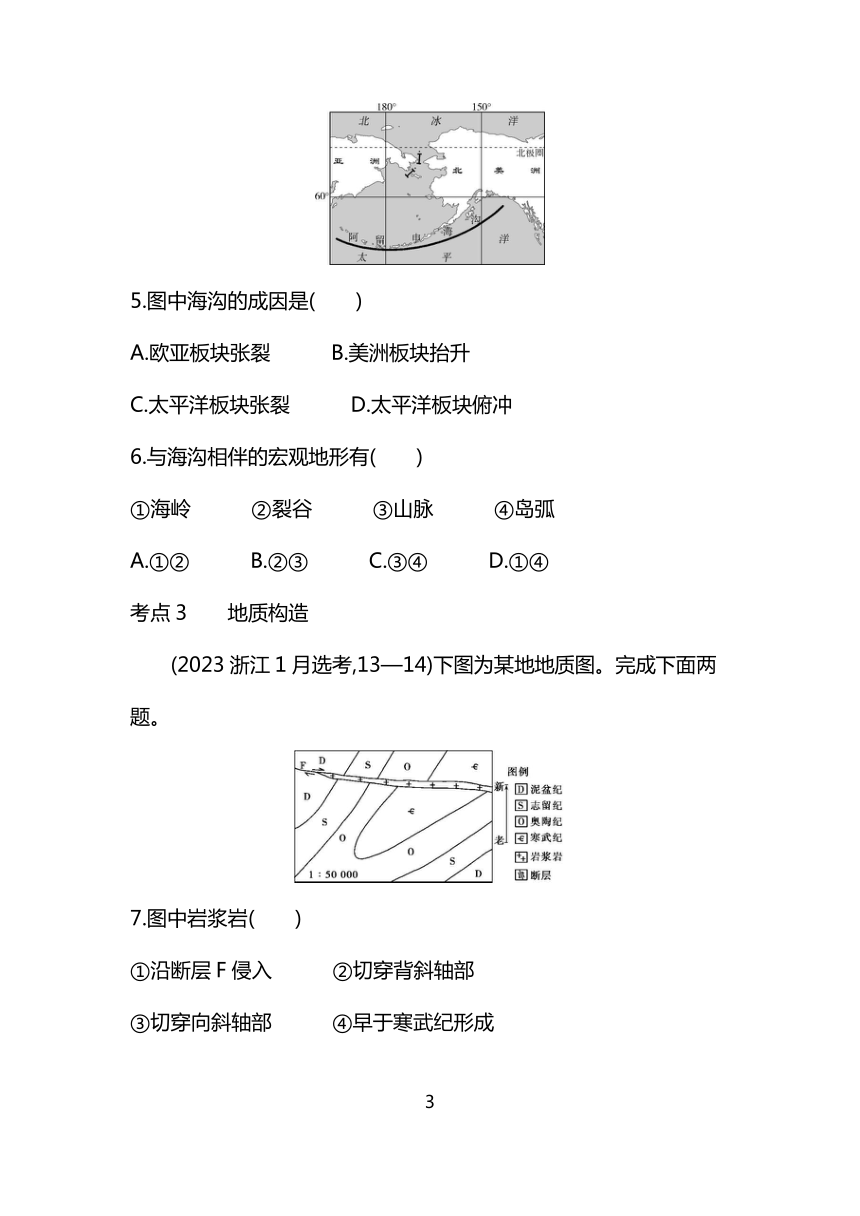

(2022浙江6月选考,11—12)下图为世界局部图。完成下面两题。

5.图中海沟的成因是( )

A.欧亚板块张裂 B.美洲板块抬升

C.太平洋板块张裂 D.太平洋板块俯冲

6.与海沟相伴的宏观地形有( )

①海岭 ②裂谷 ③山脉 ④岛弧

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

考点3 地质构造

(2023浙江1月选考,13—14)下图为某地地质图。完成下面两题。

7.图中岩浆岩( )

①沿断层F侵入 ②切穿背斜轴部

③切穿向斜轴部 ④早于寒武纪形成

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

8.该地区经历的地质过程是( )

A.褶皱隆升—固结成岩—断层错位

B.固结成岩—断层错位—褶皱隆升

C.固结成岩—褶皱隆升—断层错位

D.褶皱隆升—断层错位—固结成岩

考点4 外力作用与地形

(2021湖南,15—16)某河流位于内蒙古鄂尔多斯高原,自南向北流。该地冬春季节风力较大,受风力和降水的交替影响,河道宽窄呈季节性变化。图甲示意该河流中游地区。图乙为研究区同一地点某年L月和M月的河道横断面示意图。据此完成下面两题。

图甲

图乙

9.推测L月和M月可能分别是( )

A.3月、5月 B.9月、7月

C.8月、6月 D.5月、9月

10.造成M月河道南宽北窄的主要原因是( )

①南部以流水侵蚀为主

②南部以风力堆积为主

③北部以风力侵蚀为主

④北部以流水沉积为主

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

考点5 地形与人类活动

11.(2023山东,16)阅读图文资料,完成下列要求。(12分)

图1为滇池流域示意图。海口河为滇池湖水的惟一出口,元代以来多次疏浚。明代,滇池南岸有大量移民迁入,水稻种植面积逐渐增加。清代,人们在柴河下游相继开挖了十余条沟渠。明清时期,柴河三角洲面积显著扩大。图2示意明清时期柴河三角洲的聚落分布。

(1)说明明清时期人类活动对柴河三角洲面积扩大的影响。(6分)

(2)分析与A区域相比,B区域聚落密度大的原因。(6分)

高考模拟练

福建省的东山岛风动石被称为“天下第一奇石”,风动石是由于第四世纪海侵时期,海浪沿着花岗岩的纹理裂隙,剧烈冲刷,渐渐扩大两块岩石的距离,最后只剩很小的接触点支撑着,其余悬空而形成的,石危势险,摇摇欲坠。下面左图为风动石景观图,右图为岩石圈物质循环示意图。据此完成下面两题。

1.图中数字表示的岩石类型与风动石一致的是( )

A.① B.② C.③ D.④

2.风动石的形成过程依次是( )

A.固结成岩—海浪侵蚀—风力侵蚀—地壳抬升

B.地壳抬升—侵蚀搬运—岩浆侵入—固结成岩

C.岩浆侵入—冷却凝固—地壳抬升—外力侵蚀

D.侵蚀搬运—岩浆侵入—地壳抬升—固结成岩

(2024河南郑州期中)下图为“世界某大板块边界示意图”(箭头表示板块运动方向)。读图回答下面两题。

3.下面关于图中各点的地质剖面示意图,与实际相符的是( )

4.下面关于该板块的说法,正确的是( )

A.甲地海水最深

B.乙地岩石形成年代最晚

C.丙地岩石圈厚度为全球最大

D.丁地地震多,火山活动少

扇三角洲是由邻近高地直接推进到水体中的冲积扇,前缘沉积物粒径大小变化尤为明显。进积和退积是扇三角洲发育过程中常见的沉积方式。进积表示陆源物质供应速率快,扇三角洲前缘不断向前延伸,形成的沉积物下细上粗;退积则相反。下图为某地扇三角洲及甲处沉积物粒径垂直变化示意图。完成下面三题。

5.该扇三角洲( )

A.面积不断扩大 B.前缘颗粒较大

C.扇顶低扇缘高 D.扇面沟谷发育

6.据甲处沉积物粒径变化特点推断( )

①沉积过程先退积后进积

②河流搬运能力先增强后减弱

③沉积过程先进积后退积

④河流搬运能力先减弱后增强

A.①② B.③④ C.②③ D.①④

7.扇面河流侵蚀作用主要表现为( )

A.溶蚀 B.下切侵蚀

C.侧蚀 D.溯源侵蚀

堌堆是黄河下游地区的古代先民在平原上修筑的土堆台地遗址,主要用于居住。先秦到汉朝均有较多的堌堆,汉朝以后堌堆的数量极少。下图示意黄河下游地区堌堆的空间分布。据此完成下面两题。

8.考古发现堌堆主要分布在当时黄河下游的河、湖沿岸地区。古代先民定居于此主要考虑该地区( )

A.便于农耕 B.水运便利

C.水源充足 D.地形平坦

9.古代先民建造堌堆主要是由于该地区( )

A.洪水频发 B.战争频繁

C.盐碱严重 D.干旱多发

10.阅读图文材料,回答下列问题。(12分)

约在55万年前,乌鲁木齐河自南山出山口向下游发育了一个面积约180km2的冲积扇F1;后随着南山抬升,冲积扇F1扇缘部位发育了萨尔乔克背斜,并形成了第二期冲积扇F2。研究表明,山地抬升对河流输送的碎屑物产生较大影响;在萨尔乔克背斜处,乌鲁木齐河河岸两侧有超过300m厚的地层剖面出露。图1示意乌鲁木齐河山前地形特征,图2示意自南山向东北A—A'地质剖面。

(1)指出在南山隆升的影响下,乌鲁木齐河向下游输送碎屑物总量的变化情况,并分析其原因。(6分)

(2)乌鲁木齐河萨尔乔克段河岸出露厚度较大的地层剖面,说明其形成过程。(6分)

答案与分层梯度式解析

高考真题练

1.C 读图可知,该珊瑚礁发育于海洋火山岛之上,故首先应有火山喷发(②);随着火山活动结束,造礁珊瑚开始在岛屿沿岸浅水(水深25米以内)区生存繁殖并形成环绕海岸的珊瑚礁(④);后来岛屿开始下沉逐渐没入海洋,造礁珊瑚的活动范围也不断上移,珊瑚礁变厚(①),直至覆盖到岛屿顶部(③)。故选C。

2.A 材料显示,造礁珊瑚一般生活在距海面25米以内海域,故可以根据珊瑚礁相对于海面的位置来推断海平面的升降。由上题可知,图④状态的前身是图②状态,我们可以将海面复原后与图②进行对比研究。

3.A 由材料“南阿尔卑斯山脉(约42°~45°S)位于板块边界附近,呈东北—西南走向,其形态受板块运动和以流水为主的外力作用共同影响”可知,该山脉仍在升高并向西扩展与板块运动有关,结合六大板块相关知识可判断南阿尔卑斯山脉由太平洋板块和印度洋板块碰撞挤压形成,A正确。火山喷发可使山脉升高,但对山脉向西扩展影响很小;板块张裂形成裂谷;岩浆持续侵入对该山脉向西扩展影响极小。

4.C 地球表面形态是内外力共同作用的结果,南阿尔卑斯山脉的形态受板块运动和以流水为主的外力作用共同影响。若未来该山脉高度趋于稳定,说明内力作用抬升的速度与外力作用侵蚀的速度基本相当,因此未来该山脉高度趋于稳定的原因可能是随着山体升高,外力侵蚀作用加强,故选C。

5.D 据图可知,图中北部为美洲板块,南部为太平洋板块,阿留申海沟位于两板块消亡边界,太平洋板块位置较低,俯冲插入美洲板块底部,太平洋板块一侧挤压下沉,形成海沟,D正确;美洲板块一侧受抬升形成岛弧或海岸山脉,B错误;海沟区域不临欧亚板块,A错误;太平洋板块张裂在海底形成海岭,C错误。

6.C 据所学知识可知,生长边界受张裂在海洋中形成海岭,在陆地上张裂形成裂谷,二者不与海沟相伴,①②错误;据上题分析可知,大洋板块与大陆板块在消亡边界挤压碰撞,大洋板块一侧下沉形成海沟,大陆板块一侧被抬升,形成岛弧或海岸山脉,岛弧或海岸山脉与海沟相伴,③④正确。故选C。

7.A 图中岩浆岩的分布与断层F的分布基本一致,可知岩浆岩是沿断层F侵入的,①对;寒武纪岩层被图中的岩浆岩切断,可知岩浆岩形成于寒武纪岩层之后,④错;根据图中岩层的新老关系和图中右侧老岩层在中间可知,岩浆岩穿过地为背斜构造,②对、③错。A正确。

8.C 由上题可知,断层切穿的是背斜构造,而背斜是岩层受挤压形成的,故该地区经历的地质过程为固结成岩—褶皱隆升—断层错位,C正确。

9.D 读图可知,同地点的L月风积物较M月厚,又由材料可知,该地冬春季节风力较大(且内蒙古此时降水少,流水对风积物侵蚀弱),故风积物较厚的月份最可能是春末的5月,此时经过了冬春两个季节的积累,堆积了较厚的风积物。M月最可能是9月,因为经过了一个夏季(6、7、8三个月)的降水,流水侵蚀作用明显,风积物明显减少,且河道变宽。

10.B 结合上题分析可知,M月为9月,外力作用以流水作用为主。由材料可知,该河流由南向北流动,南部位于河流上游,河水流动速度快,侵蚀作用强,河道宽阔;北部位于河流下游,地势平坦,河水流速慢,上游的泥沙沉积到下游河道,河道变窄,①④正确。故选B。

11.答案 (1)开垦耕地,破坏了植被,河流含沙量增大,三角洲沉积的泥沙量增多;开挖沟渠,利于地表水流动,带入三角洲沉积的泥沙量增多。

(2)A区域位于河流下游,地势更为低平,水流不畅,多洪涝灾害;河汊多,耕地更为破碎;而B地地势更高,洪涝灾害的隐患更小,同时土地更加集中成片,利于耕作。

解析 本题考查了人类活动与地形的相互影响。

(1)

(2)

高考模拟练

1.B 图中①符合“三进一出”的规律,应为岩浆;②由岩浆形成,应为岩浆岩;④由碎屑物演化而成,应为沉积岩;岩浆岩和沉积岩都可以形成③,③应为变质岩。材料显示,形成风动石的岩石为花岗岩,花岗岩属于岩浆岩。

2.C 风动石为花岗岩,是由岩浆侵入后冷却凝固形成的,所以最先发生的地质过程是岩浆侵入;其后岩浆冷却凝固形成的花岗岩受地壳运动影响被抬升至地表;出露的花岗岩再受海浪等外力的侵蚀作用最终形成图示景观。

3.D 结合六大板块分布图可知,图示区域为太平洋板块。该板块中甲地位于板块内部,A项中甲地位于板块边界;该板块中乙地位于板块在海底的生长边界,岩浆上升在海底会形成海岭,B项中乙地位于陆地张裂处;该板块中丙地位于板块消亡边界,C项中丙地位于生长边界;该板块中丁地位于大洋板块与大陆板块的消亡边界,大洋板块向下俯冲形成海沟,大陆板块被抬升,与D项相符。

4.B 该板块中甲地位于板块内部,而海水比较深的位置一般在海沟处,即消亡边界处;该板块中乙地位于海底张裂处,岩浆上升形成新岩石,岩石形成年代最晚;世界上岩石圈最厚的地方在青藏高原,不是该板块中的丙地;该板块中丁地位于板块的消亡边界,多火山和地震。

5.D 读图可知,该扇三角洲甲处最上方沉积物粒径较细,说明扇三角洲处于退积阶段,故其面积不会一直扩大;扇三角洲为流水沉积地貌,前缘颗粒应较小;扇三角洲扇顶高扇缘低;扇三角洲是由邻近高地直接推进到水体中的冲积扇,而图中水体稳定,随着扇面上泥沙的不断沉积,扇面上的径流与水体间的落差加大,使扇三角洲上的径流比一般冲积扇上的径流流速更快,扇面更容易形成沟谷。

6.C 根据甲处沉积物粒径大小的变化特点可以看出,早期沉积物粒径自下而上由小变大,说明扇三角洲前缘不断向前延伸,河流的搬运能力不断增强;后期沉积物粒径自下而上由大变小,说明扇三角洲不断后退,河流的搬运能力减弱。故河流搬运能力先增强后减弱,沉积过程先进积后退积。

7.C 溶蚀一般出现在有可溶性岩石分布的地区,扇面上主要以泥沙为主,不会被水溶蚀;据图可知,扇面上的河流形成了多个河汊,这些河汊是河流侧蚀作用的结果。

8.A 古代先民以种植业为主,他们定居于黄河下游的河、湖沿岸地区,主要是因为该地区地形平坦、水源充足、便于农耕和获取相对充足的食物,故古代先民定居于此主要考虑该地区便于农耕,A符合题意;水运便利、水源充足和地形平坦均只是考虑因素的单个方面,可排除。

9.A 堌堆主要分布在当时黄河下游的河、湖沿岸地区,而黄河下游主要位于季风气候区,降水的季节变化大,水患严重,建造堌堆可以防止洪水侵袭,A正确。

10.答案 (1)总量变多。原因:南山隆升,地势升高,物理风化增强,碎屑物增加;地势高差增大,河流搬运、侵蚀能力增强,河流输送的沉积物总量增多。

(2)早期乌鲁木齐河在南山山前形成厚度较大的冲积扇沉积;后萨尔乔克河段地层受挤压形成背斜隆起,岩层顶部受张力作用,岩石裂隙发育;随着南山抬升,乌鲁木齐河强烈切割原有的沉积岩层,两侧河岸出露,形成天然地层剖面。

解析 (1)

(2)

7