4 古诗歌四首 观沧海 课件

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

观沧海

曹操

部编版语文七年级上册第4课

古代诗歌四首

1. 正确、流利、有感情地朗读诗歌,背诵诗歌。(重点)

2. 运用想象和联想描绘诗歌画面,品味诗歌含蓄蕴藉的语言特点,学习借景抒情的写法。(难点)

3. 在反复诵读与想象中感受诗歌的意象, 感悟诗的意境,

探寻诗歌所表达的诗人的思想感情,提高文化品味和审美情趣。(素养)

核心素养目标

作者简介

叁

曹操(155—220),字孟德,沛国谯县(今安徽亳州)人。东汉末年杰出的政治家、军事家、诗人。他的诗歌受乐府民歌的影响很深,但富有创造性。往往以旧调旧题来表现新的内容,有的反映当时社会的动乱,有的抒写个人宏大的抱负,气势雄伟,风格慷慨悲壮。

代表作有:诗歌《步出夏门行》《蒿里行》《短歌行》等,军事著作《孙子略解》等。

写作背景

叁

东汉建安年间,曹操借许悠之计,以少胜多,击退他在北方的主要对手袁绍。袁绍残部逃至乌桓,预借乌桓之力,以求东山再起。曹操乘胜追击,征讨袁绍,东汉建安十二年曹操挥鞭北指,所向披靡,大败乌桓。归途时,曹操登临碣石山,观看沧海壮丽景色。此刻,曹操踌躇满志,意气昂扬,挥笔写下《观沧海》,这首诗具有一种雄浑苍劲的风格,成为一篇流传至今的优秀作品。

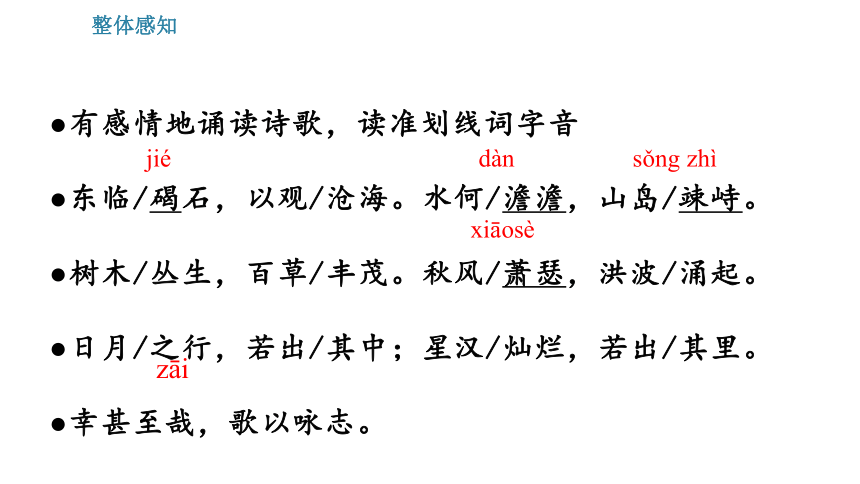

有感情地诵读诗歌,读准划线词字音

东临/碣石,以观/沧海。水何/澹澹,山岛/竦峙。

树木/丛生,百草/丰茂。秋风/萧瑟,洪波/涌起。

日月/之行,若出/其中;星汉/灿烂,若出/其里。

幸甚至哉,歌以咏志。

jié

dàn

sǒng zhì

xiāosè

zāi

整体感知

感知诗意

读懂诗的大意

(1)结合注释和工具书,理解这首诗的大意并质疑。

(2)小组交流并释疑。

东临碣石,以观沧海。

登临

山名,在今河北省昌黎县北

连词,来

译文:向东登上碣石山,以观赏大海奇景。

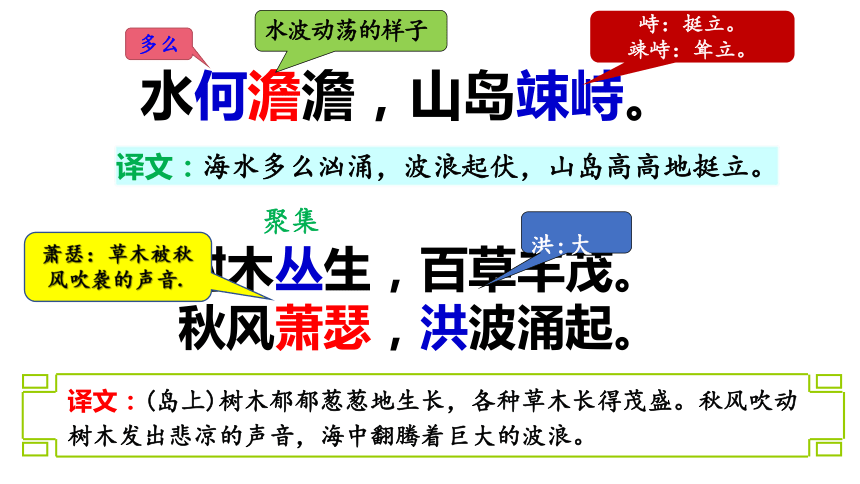

水何澹澹,山岛竦峙。

多么

水波动荡的样子

峙:挺立。

竦峙:耸立。

译文:海水多么汹涌,波浪起伏,山岛高高地挺立。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

聚集

萧瑟:草木被秋风吹袭的声音.

洪:大

译文:(岛上)树木郁郁葱葱地生长,各种草木长得茂盛。秋风吹动

树木发出悲凉的声音,海中翻腾着巨大的波浪。

日月之行,若出其中;

星汉灿烂,若出其里。

幸甚至哉,歌以咏志。

像

它,指沧海

银河

幸,幸运。至,达到极点。

译文:太阳和月亮升起降落,好像是从这浩瀚的海洋中发出的。天河里的灿烂群星,也好像是从大海的怀抱里涌现出来的。太值得庆幸了!就用诗歌来表达心志吧。

全诗以“观”字统领全篇,

由“观”字展开,描写诗人所见所闻。

叁

这首诗在写作上有什么特点?

诗人的感情在诗中没有直接表露,而是蕴藏在对景物的描写当中。诗人很巧妙地把眼前之景与自己的雄心壮志融合在一起,把情包含在景中,借景抒情,寓情于景。

文言知识积累

叁

1、词类活用

东 东临碣石。 方位名词作状语,向东。

2、一词多义

以 歌以咏志。 介词,用。

东临碣石,以观沧海。 连词,表承接,可不译。

3、特殊句式

倒装句 歌以咏志。

宾语前置 正常语序为“以歌咏志”。

读完这首诗,你觉得诗人是用什么方式来抒发情感的?抒发了怎样的情感呢?

“诗言志”即写景抒情,诗人写沧海,抒发统一中国、建功立业的抱负。而这种情感在诗中没有直接表露,而是蕴含在对景物的描写当中。全诗意境开阔、气势雄浑,字里行间洋溢着饱满的激情。写景时实景和虚景相结合,实景给人身临其境之感,虚景以其新奇激发读者的想象,诗人以沧海自比,表现出宽广的胸怀和豪迈的气概。

意象

沧海

意象,是指诗中写的物或景,可以直接数出来的,寄托着诗人的情感,如日月星辰、湖光山色、田园桑植、大漠孤烟等,只要倾注了诗人的思想感情,均可叫意象。意象有单个的,也有群组的。

诗人借这些意象,来表现雄心壮志。

老骥伏枥,志在千里;

烈士暮年,壮心不已。

——节选自《龟虽寿》

写作特色

东临碣石,以观沧海。

水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中;

星汉灿烂,若出其里。

幸甚至哉,歌以咏志。

言事点题 地点、俯视

登山望海的勃勃英姿

实 写

(看)第一眼观海全景,大处落笔

气势苍茫浑然,辽阔威严

一片欣欣向荣的景象

(听)转入动态,波澜壮阔

显示大海惊人力量,宏伟气象

动

静

(想)诗的高潮,奇特的想象、夸张

大海吞吐日月,星辰的气概

借以抒发内心豪迈的情怀与胸襟

乐府诗合乐时的附文

曹操

观沧海

虚 写

言志

1.借景抒情,情景交融。

本诗完全把情包含在景中,寓情于景,字里行间洋溢着饱满的激情。诗人通过描写大海的辽阔与壮美来表现自己宽广的胸怀和豪迈的气魄。诗歌句句写景,句句抒情,把眼前的海上景色与自己的雄心壮志巧妙地结合在一起,并且把高潮放在诗的末尾,通过虚写表达自己的主观感受,即对大海的感悟,不但做到了情景交融、虚实相生、气势宏伟,而且做到了情理结合。

2.意境开阔,气势雄浑。

本诗通过写大海吞吐日月、包蕴万千的气魄,表现了诗人的豪迈之情和开阔的胸襟,感情奔放。“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里”是写景的高潮,诗人运用想象和夸张,创设了一个极其开阔、宏大的意境;诗人以饱满的激情,勾画出大海变化万千的特点和波澜壮阔的气势。

登山则情满于山,观海则意溢于海。

——刘勰 南朝

一切景语皆情语。——王国维

小结

叁

通过全诗的学习我们感受到曹操眼前那片壮的大海早已和自己的雄志融合在了一起。他拿自己与大海相比,旨在抒发想要统一天下的雄心壮志。曹操看见了大海,找到了表达胸中志向的寄托;大海遇见了曹操,波澜壮阔的气象,博大包容,吞吐日月的胸怀更能在诗歌中得以表现出来。

练 习

1. 根据要求默写诗句。

(1)曹操《观沧海》中诗句“_________,__________; _________,_________”,以奇特想象创造出大海浑涵万物、气宇盖世的艺术境界。

(2)曹操《观沧海》中,“__________,_________”两句描写了荡漾的海水与耸立的山岛,两者一动一静,相互映衬,显示了大海的辽阔与威严。

日月之行

若出其中

星汉灿烂

若出其里

水何澹澹

山岛竦峙

2.选出下列对曹操的《观沧海》赏析有误的一项( )

A.诗歌的开篇两句“东临碣石,以观沧海”交代了观海的方位、地点以及观察的对象。

B.“水何澹澹,山岛竦峙”两句采用动静结合、虚实结合的写作手法

描写了海水和山岛。

C.“日月之行”和“星汉灿烂”中的“日月”“星汉”都具有宏大的

特点,给人以壮美的感觉。

D.本诗是曹操北征乌桓获胜后所作,表现了他统一全国的雄心壮志和

昂扬奋发的精神。

B

拓展阅读

叁

曹操与袁绍既是旧友,又是劲敌。当时袁绍势大,为了号召天下兵马一同伐曹,袁绍命下属陈琳写了一篇讨贼檄文。陈琳笔力强劲,历数曹操及其先祖的罪行,将曹氏一族骂得体无完肤。袁绍兵败官渡之后,曹操生擒陈琳,众人都以为陈琳性命不保,然而曹操却不计前嫌,宽宏大量地放过了他。不仅如此,他还将自己手下私自通敌之人的罪证尽数焚毁,表示既往不咎。正所谓海纳百川有容乃大,曹操的豁达胸襟吸引了诸多贤才为他效力,这才建立了不世功勋。

适用主题:宽容/豁达

拓展阅读

叁

曹操视野广阔、气魄宏大,堪称一代枭雄。除了杰出的个人才能之外,曹操的过人之处还表现在他的用人理念上。为了广纳贤才,曹操曾三下“求贤令”,创造性地提出了“唯才是举”的方针。他深知金无足赤,人无完人,若凡事都求全责备,长此以往恐再无可用之人。曹操曾直截了当地提出,只要有治国用兵之术,即便是不仁不孝之人,也可大胆选拔任用。他知人善察,能从微末小事洞悉一个人的能力,并委以重任。因此,他身边猛将谋臣无数,这种群贤毕至的盛况古今少有,至今仍传为美谈。

适用主题:求贤/伯乐

拓展阅读

叁

曹操年少时聪明过人,好游猎,多机变。尽管他出身卑微,却有着远大抱负。不但博览群书,还尤其喜爱研习兵法,这为他战绩辉煌的戎马生涯打下了坚实的基础。他20岁时被举为孝廉,刚一上任,就申明禁令、整肃法纪,下定决心要秉公执法,严惩一切作奸犯科之人。初入仕途,他意气风发,渴望荡涤不正之风;久经沙场,他杀伐决断、雷厉风行,唯愿建立不世功勋。身份在变,地位在变,不变的是他忧国忧民的情怀,和一统天下的雄心。

适用主题:理想/雄心

观沧海

曹操

部编版语文七年级上册第4课

古代诗歌四首

1. 正确、流利、有感情地朗读诗歌,背诵诗歌。(重点)

2. 运用想象和联想描绘诗歌画面,品味诗歌含蓄蕴藉的语言特点,学习借景抒情的写法。(难点)

3. 在反复诵读与想象中感受诗歌的意象, 感悟诗的意境,

探寻诗歌所表达的诗人的思想感情,提高文化品味和审美情趣。(素养)

核心素养目标

作者简介

叁

曹操(155—220),字孟德,沛国谯县(今安徽亳州)人。东汉末年杰出的政治家、军事家、诗人。他的诗歌受乐府民歌的影响很深,但富有创造性。往往以旧调旧题来表现新的内容,有的反映当时社会的动乱,有的抒写个人宏大的抱负,气势雄伟,风格慷慨悲壮。

代表作有:诗歌《步出夏门行》《蒿里行》《短歌行》等,军事著作《孙子略解》等。

写作背景

叁

东汉建安年间,曹操借许悠之计,以少胜多,击退他在北方的主要对手袁绍。袁绍残部逃至乌桓,预借乌桓之力,以求东山再起。曹操乘胜追击,征讨袁绍,东汉建安十二年曹操挥鞭北指,所向披靡,大败乌桓。归途时,曹操登临碣石山,观看沧海壮丽景色。此刻,曹操踌躇满志,意气昂扬,挥笔写下《观沧海》,这首诗具有一种雄浑苍劲的风格,成为一篇流传至今的优秀作品。

有感情地诵读诗歌,读准划线词字音

东临/碣石,以观/沧海。水何/澹澹,山岛/竦峙。

树木/丛生,百草/丰茂。秋风/萧瑟,洪波/涌起。

日月/之行,若出/其中;星汉/灿烂,若出/其里。

幸甚至哉,歌以咏志。

jié

dàn

sǒng zhì

xiāosè

zāi

整体感知

感知诗意

读懂诗的大意

(1)结合注释和工具书,理解这首诗的大意并质疑。

(2)小组交流并释疑。

东临碣石,以观沧海。

登临

山名,在今河北省昌黎县北

连词,来

译文:向东登上碣石山,以观赏大海奇景。

水何澹澹,山岛竦峙。

多么

水波动荡的样子

峙:挺立。

竦峙:耸立。

译文:海水多么汹涌,波浪起伏,山岛高高地挺立。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

聚集

萧瑟:草木被秋风吹袭的声音.

洪:大

译文:(岛上)树木郁郁葱葱地生长,各种草木长得茂盛。秋风吹动

树木发出悲凉的声音,海中翻腾着巨大的波浪。

日月之行,若出其中;

星汉灿烂,若出其里。

幸甚至哉,歌以咏志。

像

它,指沧海

银河

幸,幸运。至,达到极点。

译文:太阳和月亮升起降落,好像是从这浩瀚的海洋中发出的。天河里的灿烂群星,也好像是从大海的怀抱里涌现出来的。太值得庆幸了!就用诗歌来表达心志吧。

全诗以“观”字统领全篇,

由“观”字展开,描写诗人所见所闻。

叁

这首诗在写作上有什么特点?

诗人的感情在诗中没有直接表露,而是蕴藏在对景物的描写当中。诗人很巧妙地把眼前之景与自己的雄心壮志融合在一起,把情包含在景中,借景抒情,寓情于景。

文言知识积累

叁

1、词类活用

东 东临碣石。 方位名词作状语,向东。

2、一词多义

以 歌以咏志。 介词,用。

东临碣石,以观沧海。 连词,表承接,可不译。

3、特殊句式

倒装句 歌以咏志。

宾语前置 正常语序为“以歌咏志”。

读完这首诗,你觉得诗人是用什么方式来抒发情感的?抒发了怎样的情感呢?

“诗言志”即写景抒情,诗人写沧海,抒发统一中国、建功立业的抱负。而这种情感在诗中没有直接表露,而是蕴含在对景物的描写当中。全诗意境开阔、气势雄浑,字里行间洋溢着饱满的激情。写景时实景和虚景相结合,实景给人身临其境之感,虚景以其新奇激发读者的想象,诗人以沧海自比,表现出宽广的胸怀和豪迈的气概。

意象

沧海

意象,是指诗中写的物或景,可以直接数出来的,寄托着诗人的情感,如日月星辰、湖光山色、田园桑植、大漠孤烟等,只要倾注了诗人的思想感情,均可叫意象。意象有单个的,也有群组的。

诗人借这些意象,来表现雄心壮志。

老骥伏枥,志在千里;

烈士暮年,壮心不已。

——节选自《龟虽寿》

写作特色

东临碣石,以观沧海。

水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中;

星汉灿烂,若出其里。

幸甚至哉,歌以咏志。

言事点题 地点、俯视

登山望海的勃勃英姿

实 写

(看)第一眼观海全景,大处落笔

气势苍茫浑然,辽阔威严

一片欣欣向荣的景象

(听)转入动态,波澜壮阔

显示大海惊人力量,宏伟气象

动

静

(想)诗的高潮,奇特的想象、夸张

大海吞吐日月,星辰的气概

借以抒发内心豪迈的情怀与胸襟

乐府诗合乐时的附文

曹操

观沧海

虚 写

言志

1.借景抒情,情景交融。

本诗完全把情包含在景中,寓情于景,字里行间洋溢着饱满的激情。诗人通过描写大海的辽阔与壮美来表现自己宽广的胸怀和豪迈的气魄。诗歌句句写景,句句抒情,把眼前的海上景色与自己的雄心壮志巧妙地结合在一起,并且把高潮放在诗的末尾,通过虚写表达自己的主观感受,即对大海的感悟,不但做到了情景交融、虚实相生、气势宏伟,而且做到了情理结合。

2.意境开阔,气势雄浑。

本诗通过写大海吞吐日月、包蕴万千的气魄,表现了诗人的豪迈之情和开阔的胸襟,感情奔放。“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里”是写景的高潮,诗人运用想象和夸张,创设了一个极其开阔、宏大的意境;诗人以饱满的激情,勾画出大海变化万千的特点和波澜壮阔的气势。

登山则情满于山,观海则意溢于海。

——刘勰 南朝

一切景语皆情语。——王国维

小结

叁

通过全诗的学习我们感受到曹操眼前那片壮的大海早已和自己的雄志融合在了一起。他拿自己与大海相比,旨在抒发想要统一天下的雄心壮志。曹操看见了大海,找到了表达胸中志向的寄托;大海遇见了曹操,波澜壮阔的气象,博大包容,吞吐日月的胸怀更能在诗歌中得以表现出来。

练 习

1. 根据要求默写诗句。

(1)曹操《观沧海》中诗句“_________,__________; _________,_________”,以奇特想象创造出大海浑涵万物、气宇盖世的艺术境界。

(2)曹操《观沧海》中,“__________,_________”两句描写了荡漾的海水与耸立的山岛,两者一动一静,相互映衬,显示了大海的辽阔与威严。

日月之行

若出其中

星汉灿烂

若出其里

水何澹澹

山岛竦峙

2.选出下列对曹操的《观沧海》赏析有误的一项( )

A.诗歌的开篇两句“东临碣石,以观沧海”交代了观海的方位、地点以及观察的对象。

B.“水何澹澹,山岛竦峙”两句采用动静结合、虚实结合的写作手法

描写了海水和山岛。

C.“日月之行”和“星汉灿烂”中的“日月”“星汉”都具有宏大的

特点,给人以壮美的感觉。

D.本诗是曹操北征乌桓获胜后所作,表现了他统一全国的雄心壮志和

昂扬奋发的精神。

B

拓展阅读

叁

曹操与袁绍既是旧友,又是劲敌。当时袁绍势大,为了号召天下兵马一同伐曹,袁绍命下属陈琳写了一篇讨贼檄文。陈琳笔力强劲,历数曹操及其先祖的罪行,将曹氏一族骂得体无完肤。袁绍兵败官渡之后,曹操生擒陈琳,众人都以为陈琳性命不保,然而曹操却不计前嫌,宽宏大量地放过了他。不仅如此,他还将自己手下私自通敌之人的罪证尽数焚毁,表示既往不咎。正所谓海纳百川有容乃大,曹操的豁达胸襟吸引了诸多贤才为他效力,这才建立了不世功勋。

适用主题:宽容/豁达

拓展阅读

叁

曹操视野广阔、气魄宏大,堪称一代枭雄。除了杰出的个人才能之外,曹操的过人之处还表现在他的用人理念上。为了广纳贤才,曹操曾三下“求贤令”,创造性地提出了“唯才是举”的方针。他深知金无足赤,人无完人,若凡事都求全责备,长此以往恐再无可用之人。曹操曾直截了当地提出,只要有治国用兵之术,即便是不仁不孝之人,也可大胆选拔任用。他知人善察,能从微末小事洞悉一个人的能力,并委以重任。因此,他身边猛将谋臣无数,这种群贤毕至的盛况古今少有,至今仍传为美谈。

适用主题:求贤/伯乐

拓展阅读

叁

曹操年少时聪明过人,好游猎,多机变。尽管他出身卑微,却有着远大抱负。不但博览群书,还尤其喜爱研习兵法,这为他战绩辉煌的戎马生涯打下了坚实的基础。他20岁时被举为孝廉,刚一上任,就申明禁令、整肃法纪,下定决心要秉公执法,严惩一切作奸犯科之人。初入仕途,他意气风发,渴望荡涤不正之风;久经沙场,他杀伐决断、雷厉风行,唯愿建立不世功勋。身份在变,地位在变,不变的是他忧国忧民的情怀,和一统天下的雄心。

适用主题:理想/雄心

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首