第二章 资源、环境与区域发展 增分测评卷(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 第二章 资源、环境与区域发展 增分测评卷(含答案解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-12-04 17:19:55 | ||

图片预览

文档简介

(

密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线 密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线

密 封 线 内 不 要 答 题

)

(

姓名 班级 考号

密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线 密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线

密 封 线 内 不 要 答 题

)

第二章 资源、环境与区域发展

一、选择题(本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

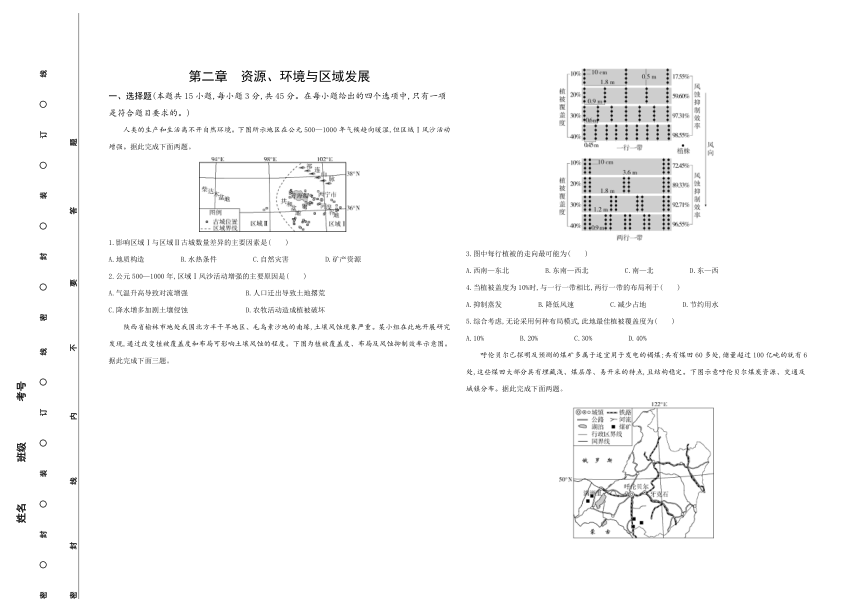

人类的生产和生活离不开自然环境。下图所示地区在公元500—1000年气候趋向暖湿,但区域Ⅰ风沙活动增强。据此完成下面两题。

1.影响区域Ⅰ与区域Ⅱ古城数量差异的主要因素是( )

A.地质构造 B.水热条件 C.自然灾害 D.矿产资源

2.公元500—1000年,区域Ⅰ风沙活动增强的主要原因是( )

A.气温升高导致对流增强 B.人口迁出导致土地撂荒

C.降水增多加剧土壤侵蚀 D.农牧活动造成植被破坏

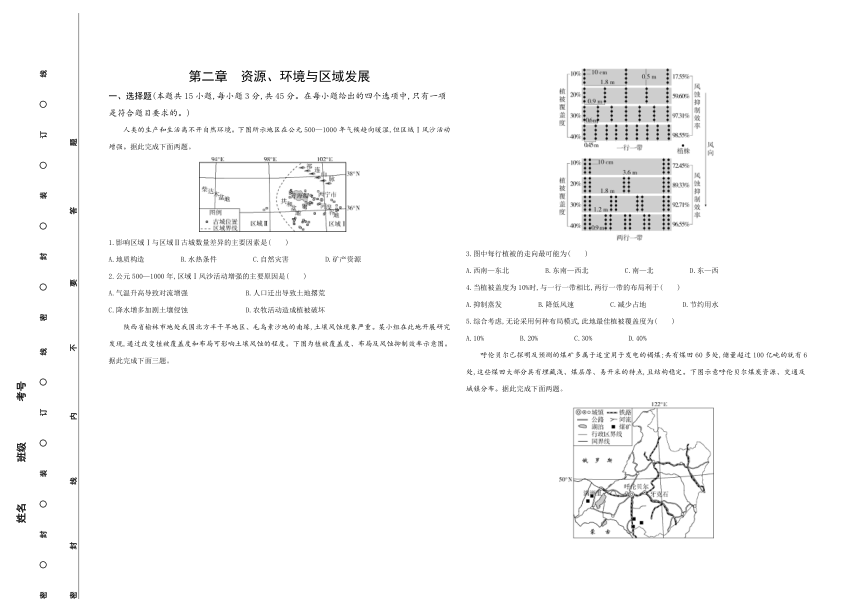

陕西省榆林市地处我国北方半干旱地区、毛乌素沙地的南缘,土壤风蚀现象严重。某小组在此地开展研究发现,通过改变植被覆盖度和布局可影响土壤风蚀的程度。下图为植被覆盖度、布局及风蚀抑制效率示意图。据此完成下面三题。

3.图中每行植被的走向最可能为( )

A.西南—东北 B.东南—西北 C.南—北 D.东—西

4.当植被盖度为10%时,与一行一带相比,两行一带的布局利于( )

A.抑制蒸发 B.降低风速 C.减少占地 D.节约用水

5.综合考虑,无论采用何种布局模式,此地最佳植被覆盖度为( )

A.10% B.20% C.30% D.40%

呼伦贝尔已探明及预测的煤矿多属于适宜用于发电的褐煤;共有煤田60多处,储量超过100亿吨的就有6处,这些煤田大部分具有埋藏浅、煤层厚、易开采的特点,且结构稳定。下图示意呼伦贝尔煤炭资源、交通及城镇分布。据此完成下面两题。

6.呼伦贝尔煤炭开采过程中可能产生的环境问题有( )

①植被破坏 ②固体废弃物污染 ③石漠化 ④水资源枯竭

A.①② B.③④ C.②③ D.①④

7.下列措施中有利于该煤炭基地可持续发展的是( )

A.产业结构向轻工业方向发展

B.加大煤炭开采量,提高市场占有率

C.发展煤炭深加工,提高资源利用效率

D.大力发展航天产业,培育新的经济增长点

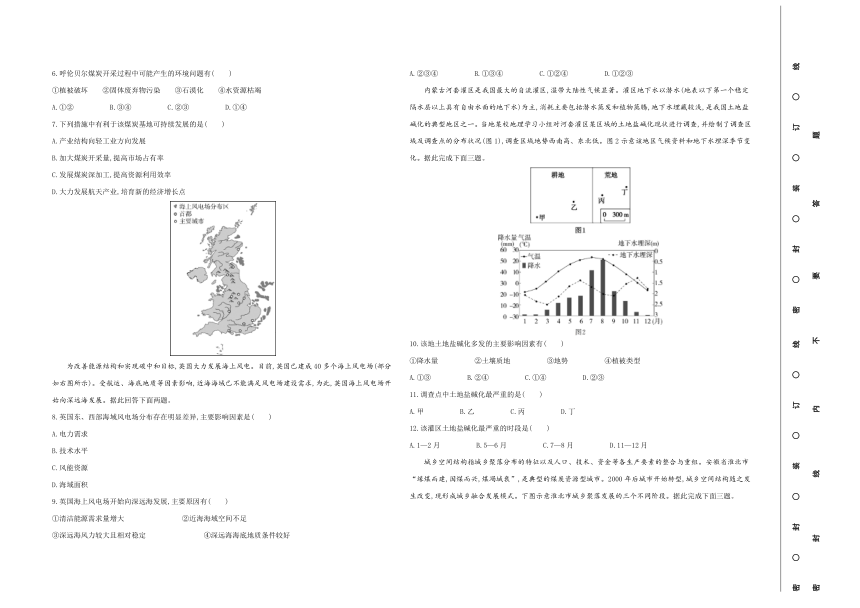

为改善能源结构和实现碳中和目标,英国大力发展海上风电。目前,英国已建成40多个海上风电场(部分如右图所示)。受航运、海底地质等因素影响,近海海域已不能满足风电场建设需求,为此,英国海上风电场开始向深远海发展。据此回答下面两题。

8.英国东、西部海域风电场分布存在明显差异,主要影响因素是( )

A.电力需求

B.技术水平

C.风能资源

D.海域面积

9.英国海上风电场开始向深远海发展,主要原因有( )

①清洁能源需求量增大 ②近海海域空间不足

③深远海风力较大且相对稳定 ④深远海海底地质条件较好

A.②③④ B.①③④ C.①②④ D.①②③

内蒙古河套灌区是我国最大的自流灌区,温带大陆性气候显著。灌区地下水以潜水(地表以下第一个稳定隔水层以上具有自由水面的地下水)为主,消耗主要包括潜水蒸发和植物蒸腾,地下水埋藏较浅,是我国土地盐碱化的典型地区之一。当地某校地理学习小组对河套灌区某区域的土地盐碱化现状进行调查,并绘制了调查区域及调查点的分布状况(图1),调查区域地势西南高、东北低。图2示意该地区气候资料和地下水埋深季节变化。据此完成下面三题。

10.该地土地盐碱化多发的主要影响因素有( )

①降水量 ②土壤质地 ③地势 ④植被类型

A.①③ B.②④ C.①④ D.②③

11.调查点中土地盐碱化最严重的是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

12.该灌区土地盐碱化最严重的时段是( )

A.1—2月 B.5—6月 C.7—8月 D.11—12月

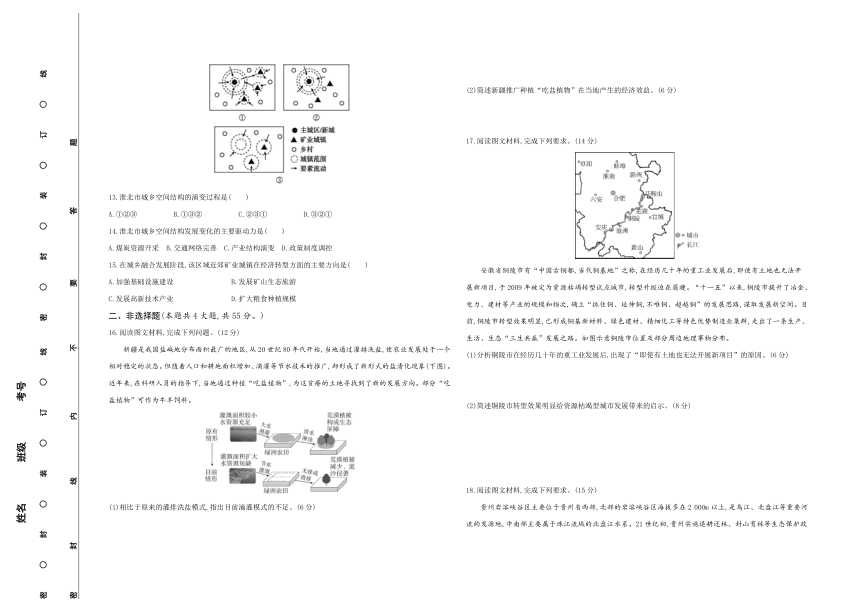

城乡空间结构指城乡聚落分布的特征以及人口、技术、资金等各生产要素的整合与重组。安徽省淮北市“缘煤而建,因煤而兴,煤竭城衰”,是典型的煤炭资源型城市。2000年后城市开始转型,城乡空间结构随之发生改变,现形成城乡融合发展模式。下图示意淮北市城乡聚落发展的三个不同阶段。据此完成下面三题。

13.淮北市城乡空间结构的演变过程是( )

A.①②③ B.①③② C.②③① D.③②①

14.淮北市城乡空间结构发展变化的主要驱动力是( )

A.煤炭资源开采 B.交通网络完善 C.产业结构演变 D.政策制度调控

15.在城乡融合发展阶段,该区域近郊矿业城镇在经济转型方面的主要方向是( )

A.加强基础设施建设 B.发展矿山生态旅游

C.发展高新技术产业 D.扩大粮食种植规模

二、非选择题(本题共4大题,共55分。)

16.阅读图文材料,完成下列问题。(12分)

新疆是我国盐碱地分布面积最广的地区,从20世纪80年代开始,当地通过灌排洗盐,使农业发展处于一个相对稳定的状态。但随着人口和耕地面积增加、滴灌等节水技术的推广,却形成了新形式的盐渍化现象(下图)。近年来,在科研人员的指导下,当地通过种植“吃盐植物”,为这贫瘠的土地寻找到了新的发展方向。部分“吃盐植物”可作为牛羊饲料。

(1)相比于原来的灌排洗盐模式,指出目前滴灌模式的不足。(6分)

(2)简述新疆推广种植“吃盐植物”在当地产生的经济效益。(6分)

17.阅读图文材料,完成下列要求。(14分)

安徽省铜陵市有“中国古铜都,当代铜基地”之称,在经历几十年的重工业发展后,即使有土地也无法开展新项目,于2009年被定为资源枯竭转型试点城市,转型升级迫在眉睫。“十一五”以来,铜陵市提升了冶金、电力、建材等产业的规模和档次,确立“抓住铜、延伸铜,不唯铜、超越铜”的发展思路,谋取发展新空间。目前,铜陵市转型效果明显,已形成铜基新材料、绿色建材、精细化工等特色优势制造业集群,走出了一条生产、生活、生态“三生共赢”发展之路。如图示意铜陵市位置及部分周边地理事物分布。

(1)分析铜陵市在经历几十年的重工业发展后,出现了“即使有土地也无法开展新项目”的原因。(6分)

(2)简述铜陵市转型效果明显给资源枯竭型城市发展带来的启示。(8分)

18.阅读图文材料,完成下列要求。(15分)

贵州岩溶峡谷区主要位于贵州省西部,北部的岩溶峡谷区海拔多在2 000m以上,是乌江、北盘江等重要河流的发源地,中南部主要属于珠江流域的北盘江水系。21世纪初,贵州实施退耕还林、封山育林等生态保护政策。2010年后,贵州进入快速城镇化阶段,城镇化率由2010年的33.8%上升至2018年的47.52%。下图示意2000年、2010年和2018年贵州岩溶峡谷区植被覆盖指数与人口密度的关系。

(1)分析贵州岩溶峡谷区生态脆弱的自然原因。(4分)

(2)指出2000—2018年贵州岩溶峡谷区植被覆盖指数的变化特征及该指数与人口密度的关系,并说明原因。(7分)

(3)简述未来一段时间内,该岩溶峡谷区生态环境治理的主要方向。(4分)

19.阅读材料,完成下列问题。(14分)

材料一 休斯敦是典型的因油气资源开发而发展起来的资源型城市。20世纪80年代中期以后,通过不断调整产业结构,休斯敦由单纯的能源工业城市转型为高新技术发达、经济持续增长的新型大都市。

材料二 图2为休斯敦及周边地区地形图。图3为1981—2010年休斯敦产业结构变化图。

(1)简析休斯敦早期石油工业发展的优势条件。(8分)

(2)分析20世纪80年代,休斯敦经济走向衰落的主要原因。(6分)

答案全解全析

1.B 2.D 3.A 4.B 5.C 6.A 7.C 8.A

9.D 10.A 11.D 12.B 13.D 14.C 15.B

1.B 根据图示信息可知,区域Ⅱ和区域Ⅰ均位于青藏高原,相比于区域Ⅱ,区域Ⅰ主要位于河谷、盆地,地势较低,热量条件较好,靠近河流,水源充足,因此影响区域Ⅰ与区域Ⅱ古城数量差异的主要因素是水热条件,B正确;根据材料无法判断两地地质构造、自然灾害和矿产资源情况,A、C、D错误。

2.D 根据材料可知,公元500—1000年,图示地区气候趋向暖湿,因此草场面积扩大,区域Ⅰ人口增多,农牧活动范围扩大,人类活动对自然植被的破坏扩大,导致草场退化、土地荒漠化,风沙活动增强,D正确;对流增强是风沙活动的直接动力,但不是风沙活动增强的主要原因,A错误;人口迁出,生态环境会改善,风沙活动可能减弱,B错误;降水增多,风沙活动会减弱,C错误。

3.A 读图可知,图中每行植被的走向与风向垂直,陕西省榆林市地处我国北方半干旱地区,夏季盛行东南风,冬季盛行西北风,因此图中每行植被的走向最可能为西南—东北走向,A正确。

4.B 读图可知,当植被覆盖度为10%时,一行一带的风蚀抑制效率为17.55%,两行一带的风蚀抑制效率为72.45%,因此,与一行一带相比,两行一带的布局利于降低风速,B正确;对蒸发影响较小,A错误;两行一带植株数量更多,占地更大、植被耗水更多,C、D错误。

5.C 读图可知,两种布局模式下,当植被覆盖度不足30%时,风蚀抑制效率差异显著且较低,当植被覆盖度达到30%,风蚀抑制效率都在90%以上,之后随着植被覆盖度的增加,风蚀抑制效率上升较慢,因此最佳植被覆盖度为30%,故选C。

6.A 材料显示,呼伦贝尔煤田数量多,且大部分埋藏浅、煤层厚,因此煤炭开采过程中极易造成植被破坏,①正确;煤炭和煤矸石堆放在煤田周围,会造成固体废弃物污染,②正确;石漠化主要发生在我国南方喀斯特地貌区,③错误;开采煤炭易造成水污染,但基本不会导致水资源枯竭,④错误。故选A。

7.C 该煤炭基地缺少轻工业发展的区位优势,向轻工业方向发展不能发挥该地的资源优势,A错误;煤炭属于非可再生资源,开采量过大会加快当地的生态恶化和资源枯竭,B错误;发展煤炭深加工,延长煤炭产业链,增加产品附加值,提高煤炭资源利用效率,可以在改善生态环境的同时增加经济收入,有利于该煤炭基地可持续发展,C正确;航天产业的发展需要高科技支持,呼伦贝尔目前不适合发展航天产业,D错误。

8.A 图中显示,英国主要城市多分布在东部,因此东部电力需求较西部大,导致东部海域风电场分布较西部海域多,A正确;东、西部海域建风电场技术水平差别不大,B错误;受盛行西风影响,风能资源西部海域较东部海域丰富,C错误;海域面积二者差别不大,D错误。

9.D 英国海上风电场向深远海发展,主要原因是为改善能源消费结构和实现碳中和目标,清洁能源的需求量增大,以及近海海域空间不足和深远海风力较大且相对稳定(受陆地影响小),①②③正确;深远海海底地质条件较近海海域复杂,地质条件较差,④错误。故选D。

10.A 由材料可知,河套灌区温带大陆性气候显著,降水量小,淋溶作用弱,蒸发旺盛,与周边地区相比,河套灌区地势低平,地下水埋藏浅,因此盐分易在土壤表层积累,土地盐碱化多发,①③正确;当地以颗粒大的砂质土为主,利于地表水下渗,地表水下渗多可抑制土地盐碱化,②错误;植被覆盖率对土地盐碱化有影响,但植被类型对土地盐碱化的影响较小,④错误。故选A。

11.D 由材料可知,调查区域地势西南高、东北低,盐分随地下水向地势较低的地区运移,并在地表积累,所以丁土地盐碱化最严重,D正确;甲、乙、丙地势较丁高,所以土地盐碱化程度轻于丁,A、B、C错误。

12.B 地下水位较高、蒸发量较大的时段,盐分易在地表聚集,土地盐碱化最严重。图示5—6月地下水埋深浅,地下水位高,同时气温较高,蒸发量大,土地盐碱化最严重,B正确;1—2月地下水位低,气温低,蒸发量小,土壤盐分基本稳定,A错误;7—8月降水量较大,雨水溶解地表的盐分并下渗,地表的盐分减少,C错误;11—12月地下水位虽较高,但气温较低,蒸发量较小,D错误。

13.D 由材料可知,淮北市因煤而建,故人口最初向资源丰富地区流动,且最初没有主城区,对应③;随着城市发展,人口逐渐向主城区流动,对应②;之后,煤炭资源枯竭,城市转型,形成城乡融合发展模式,人口除向主城区流动外,还向外围矿业城镇流动,对应①。D正确。

14.C “2000年后城市开始转型,城乡空间结构随之发生改变,现形成城乡融合发展模式”说明产业结构演变是促进淮北市城乡结构发展变化的主要驱动力,C正确;煤炭资源开采是淮北市最初发展的主要动力,A错误;交通网络完善、政策制度调控会影响城乡空间结构的发展变化,但不是主要驱动力,B、D错误。

15.B 城乡融合发展阶段,近郊矿业城镇可以发展矿山生态旅游,促进经济转型,B正确;近郊矿业城镇的基础设施较为完善,故加强基础设施建设不应是经济转型的主要方向,A错误;近郊矿业城镇技术水平较低,不具备发展高新技术产业的条件,C错误;扩大粮食种植规模的效益不如发展矿山生态旅游,D错误。

16.答案 (1)绿洲盐分不能被洗去,造成积盐;(3分)荒漠植被失去部分水源,生态屏障失效。(3分)

(2)有利于改良盐碱地,降低环境治理成本;(2分)提供饲料,促进畜牧业发展;(2分)改善了农业生产条件,有利于增加农民收入。(2分)

解析 (1)灌排洗盐可以充分使土壤的盐分随淡水排出,长期来看效果较好,不会出现绿洲积盐。而滴灌水量较小,只能使植物根部土壤淡化,对植物根部周边的土壤作用不大,不能使盐排出土体,土壤中总盐分没有减少,所以出现绿洲积盐。灌排洗盐是把绿洲或者灌区的盐淋洗到荒漠地区,荒漠地区的土壤盐分、水分增加,使得荒漠地区能够生长一部分耐盐的荒漠植物,由于滴灌的水源大部分提供给绿洲农田,这使得荒漠地区获得水源补给减少、变得更干旱,植物无法生长,生态屏障失效。(2)“吃盐植物”可以吸收土壤中的盐分,有利于改良盐碱地,减少环境治理成本;当地以畜牧业为主,由材料可知,部分“吃盐植物”可作为牛羊饲料,促进畜牧业发展,产生经济效益;生态环境的改善促进局部小气候改善,进而改善了农业生产条件,有利于增加当地农民收入。

17.答案 (1)开采铜矿,破坏地表植被,水土流失严重;(2分)矿坑未治理,地表易塌陷;(2分)工业“三废”导致环境污染严重,土壤重金属污染严重,土地修复困难(2分),难以开展新项目。

(2)依托原有产业基础,促进产业结构优化升级;建设核心产业,打造新业态,培育新的经济增长点;促进区域一体化,提升竞争力;因地制宜修复和改造被破坏的环境;保护生态环境,推进生态文明建设;等。(每点2分,任答四点即可)

解析 (1)铜陵市在几十年的重工业发展过程中,开采了大量铜矿,破坏地表植被,从而导致水土流失严重;开采后的矿坑未治理,容易造成地表塌陷;重工业废气、废水和废渣(工业“三废”)多,导致环境污染严重,其中的土壤重金属污染严重且治理难度大,土地修复困难。因此即使有土地也无法开展新项目。(2)铜陵市转型效果明显给资源枯竭型城市发展带来的启示可从产业结构、区域发展、生态保护等方面分析。产业结构方面,铜陵市“抓住铜、延伸铜”的发展思路体现出资源枯竭型城市转型中可依托原有产业基础,促进产业结构优化升级;“不唯铜、超越铜”说明要建设核心产业,打造新业态,培育新的经济增长点。区域发展方面,应促进区域一体化,提升竞争力。生态保护方面,应因地制宜修复和改造被破坏的环境,治理环境污染,为新产业的发展提供空间,保护生态环境,推进生态文明建设。

18.答案 (1)地处亚热带高山区,降水集中,地形坡度大,流水侵蚀作用强;(2分)石灰岩广布,土层薄,植被覆盖率低,水土流失严重。(2分)

(2)变化特征:增大。(1分)关系:岩溶峡谷区植被覆盖指数随人口密度增大总体呈下降趋势。(2分)原因:2000年以来,贵州实施退耕还林、封山育林等生态保护政策,植被覆盖率明显提高;(2分)人口密度较大的地区,城镇化速度快,建设用地侵占林地较多,导致植被覆盖率下降。(2分)

(3)加快石漠化治理和生态修复;(2分)重点提高城镇化较快地区的植被覆盖率。(2分)

解析 (1)贵州岩溶峡谷区生态脆弱的自然原因要结合当地气候、地形、土壤及植被覆盖状况等进行分析。贵州岩溶峡谷区属于亚热带季风气候,降水多且较集中,峡谷地区地表崎岖,地形坡度大,流水侵蚀作用强;当地石灰岩广布,土层薄,土壤贫瘠,导致植被覆盖率低,水土流失严重,故生态脆弱。(2)图示2000—2018年植被覆盖指数增大,材料“21世纪初,贵州实施退耕还林、封山育林等生态保护政策”说明实施这些生态保护政策使植被覆盖率明显提高。图示2000—2018年贵州岩溶峡谷区植被覆盖指数随人口密度增大总体呈下降趋势。城镇人口密度大,而材料提示“2010年后,贵州进入快速城镇化阶段”,城镇建设用地规模快速扩大,侵占林地较多,导致植被覆盖率下降。(3)贵州岩溶峡谷区目前存在的主要问题有石漠化和城镇化较快地区植被覆盖率低,因此未来一段时间内,该岩溶峡谷区生态环境治理的主要方向是解决这两个问题,具体措施有实施退耕还林、植树造林、封山育林等加快石漠化治理和生态修复;由于城镇化速度快,植被覆盖率下降,因此可以重点提高城镇化较快地区的植被覆盖率。

19.答案 (1)油气资源丰富;拥有天然河道与沿海深水运河,水运便利;地形平坦;土地资源丰富;航空等交通运输业发展,油气资源需求量大,市场广阔。(每点2分,任答四点即可)

(2)经济高度依赖石油产业,产业结构单一;(2分)油价暴跌,石油工业利润暴跌;(2分)石油工业技术含量低,附加值低,市场抗风险能力弱。(2分)

解析 (1)根据材料可知,休斯敦油气资源丰富;随着社会经济的发展,航空、公路等交通运输业发展较快,油气资源的市场需求量大,市场广阔;根据图2可知,休斯敦附近河网密布,且有运河,毗邻海洋,水运便利;根据图2可知,该地地形平坦,便于建设石油化工企业。(2)根据材料一和图3可知,早期休斯敦经济高度依赖石油产业,产业结构单一;根据图1可知,20世纪80年代,油价暴跌,石油产业利润暴跌,行业萧条;由图3可知,80年代后期休斯敦油气上游产业占比远超其他产业,油气上游产业主要是石油开采等,技术含量低,附加值低,市场抗风险能力弱,加上油价暴跌,休斯敦经济走向衰落。

密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线 密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线

密 封 线 内 不 要 答 题

)

(

姓名 班级 考号

密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线 密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线

密 封 线 内 不 要 答 题

)

第二章 资源、环境与区域发展

一、选择题(本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

人类的生产和生活离不开自然环境。下图所示地区在公元500—1000年气候趋向暖湿,但区域Ⅰ风沙活动增强。据此完成下面两题。

1.影响区域Ⅰ与区域Ⅱ古城数量差异的主要因素是( )

A.地质构造 B.水热条件 C.自然灾害 D.矿产资源

2.公元500—1000年,区域Ⅰ风沙活动增强的主要原因是( )

A.气温升高导致对流增强 B.人口迁出导致土地撂荒

C.降水增多加剧土壤侵蚀 D.农牧活动造成植被破坏

陕西省榆林市地处我国北方半干旱地区、毛乌素沙地的南缘,土壤风蚀现象严重。某小组在此地开展研究发现,通过改变植被覆盖度和布局可影响土壤风蚀的程度。下图为植被覆盖度、布局及风蚀抑制效率示意图。据此完成下面三题。

3.图中每行植被的走向最可能为( )

A.西南—东北 B.东南—西北 C.南—北 D.东—西

4.当植被盖度为10%时,与一行一带相比,两行一带的布局利于( )

A.抑制蒸发 B.降低风速 C.减少占地 D.节约用水

5.综合考虑,无论采用何种布局模式,此地最佳植被覆盖度为( )

A.10% B.20% C.30% D.40%

呼伦贝尔已探明及预测的煤矿多属于适宜用于发电的褐煤;共有煤田60多处,储量超过100亿吨的就有6处,这些煤田大部分具有埋藏浅、煤层厚、易开采的特点,且结构稳定。下图示意呼伦贝尔煤炭资源、交通及城镇分布。据此完成下面两题。

6.呼伦贝尔煤炭开采过程中可能产生的环境问题有( )

①植被破坏 ②固体废弃物污染 ③石漠化 ④水资源枯竭

A.①② B.③④ C.②③ D.①④

7.下列措施中有利于该煤炭基地可持续发展的是( )

A.产业结构向轻工业方向发展

B.加大煤炭开采量,提高市场占有率

C.发展煤炭深加工,提高资源利用效率

D.大力发展航天产业,培育新的经济增长点

为改善能源结构和实现碳中和目标,英国大力发展海上风电。目前,英国已建成40多个海上风电场(部分如右图所示)。受航运、海底地质等因素影响,近海海域已不能满足风电场建设需求,为此,英国海上风电场开始向深远海发展。据此回答下面两题。

8.英国东、西部海域风电场分布存在明显差异,主要影响因素是( )

A.电力需求

B.技术水平

C.风能资源

D.海域面积

9.英国海上风电场开始向深远海发展,主要原因有( )

①清洁能源需求量增大 ②近海海域空间不足

③深远海风力较大且相对稳定 ④深远海海底地质条件较好

A.②③④ B.①③④ C.①②④ D.①②③

内蒙古河套灌区是我国最大的自流灌区,温带大陆性气候显著。灌区地下水以潜水(地表以下第一个稳定隔水层以上具有自由水面的地下水)为主,消耗主要包括潜水蒸发和植物蒸腾,地下水埋藏较浅,是我国土地盐碱化的典型地区之一。当地某校地理学习小组对河套灌区某区域的土地盐碱化现状进行调查,并绘制了调查区域及调查点的分布状况(图1),调查区域地势西南高、东北低。图2示意该地区气候资料和地下水埋深季节变化。据此完成下面三题。

10.该地土地盐碱化多发的主要影响因素有( )

①降水量 ②土壤质地 ③地势 ④植被类型

A.①③ B.②④ C.①④ D.②③

11.调查点中土地盐碱化最严重的是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

12.该灌区土地盐碱化最严重的时段是( )

A.1—2月 B.5—6月 C.7—8月 D.11—12月

城乡空间结构指城乡聚落分布的特征以及人口、技术、资金等各生产要素的整合与重组。安徽省淮北市“缘煤而建,因煤而兴,煤竭城衰”,是典型的煤炭资源型城市。2000年后城市开始转型,城乡空间结构随之发生改变,现形成城乡融合发展模式。下图示意淮北市城乡聚落发展的三个不同阶段。据此完成下面三题。

13.淮北市城乡空间结构的演变过程是( )

A.①②③ B.①③② C.②③① D.③②①

14.淮北市城乡空间结构发展变化的主要驱动力是( )

A.煤炭资源开采 B.交通网络完善 C.产业结构演变 D.政策制度调控

15.在城乡融合发展阶段,该区域近郊矿业城镇在经济转型方面的主要方向是( )

A.加强基础设施建设 B.发展矿山生态旅游

C.发展高新技术产业 D.扩大粮食种植规模

二、非选择题(本题共4大题,共55分。)

16.阅读图文材料,完成下列问题。(12分)

新疆是我国盐碱地分布面积最广的地区,从20世纪80年代开始,当地通过灌排洗盐,使农业发展处于一个相对稳定的状态。但随着人口和耕地面积增加、滴灌等节水技术的推广,却形成了新形式的盐渍化现象(下图)。近年来,在科研人员的指导下,当地通过种植“吃盐植物”,为这贫瘠的土地寻找到了新的发展方向。部分“吃盐植物”可作为牛羊饲料。

(1)相比于原来的灌排洗盐模式,指出目前滴灌模式的不足。(6分)

(2)简述新疆推广种植“吃盐植物”在当地产生的经济效益。(6分)

17.阅读图文材料,完成下列要求。(14分)

安徽省铜陵市有“中国古铜都,当代铜基地”之称,在经历几十年的重工业发展后,即使有土地也无法开展新项目,于2009年被定为资源枯竭转型试点城市,转型升级迫在眉睫。“十一五”以来,铜陵市提升了冶金、电力、建材等产业的规模和档次,确立“抓住铜、延伸铜,不唯铜、超越铜”的发展思路,谋取发展新空间。目前,铜陵市转型效果明显,已形成铜基新材料、绿色建材、精细化工等特色优势制造业集群,走出了一条生产、生活、生态“三生共赢”发展之路。如图示意铜陵市位置及部分周边地理事物分布。

(1)分析铜陵市在经历几十年的重工业发展后,出现了“即使有土地也无法开展新项目”的原因。(6分)

(2)简述铜陵市转型效果明显给资源枯竭型城市发展带来的启示。(8分)

18.阅读图文材料,完成下列要求。(15分)

贵州岩溶峡谷区主要位于贵州省西部,北部的岩溶峡谷区海拔多在2 000m以上,是乌江、北盘江等重要河流的发源地,中南部主要属于珠江流域的北盘江水系。21世纪初,贵州实施退耕还林、封山育林等生态保护政策。2010年后,贵州进入快速城镇化阶段,城镇化率由2010年的33.8%上升至2018年的47.52%。下图示意2000年、2010年和2018年贵州岩溶峡谷区植被覆盖指数与人口密度的关系。

(1)分析贵州岩溶峡谷区生态脆弱的自然原因。(4分)

(2)指出2000—2018年贵州岩溶峡谷区植被覆盖指数的变化特征及该指数与人口密度的关系,并说明原因。(7分)

(3)简述未来一段时间内,该岩溶峡谷区生态环境治理的主要方向。(4分)

19.阅读材料,完成下列问题。(14分)

材料一 休斯敦是典型的因油气资源开发而发展起来的资源型城市。20世纪80年代中期以后,通过不断调整产业结构,休斯敦由单纯的能源工业城市转型为高新技术发达、经济持续增长的新型大都市。

材料二 图2为休斯敦及周边地区地形图。图3为1981—2010年休斯敦产业结构变化图。

(1)简析休斯敦早期石油工业发展的优势条件。(8分)

(2)分析20世纪80年代,休斯敦经济走向衰落的主要原因。(6分)

答案全解全析

1.B 2.D 3.A 4.B 5.C 6.A 7.C 8.A

9.D 10.A 11.D 12.B 13.D 14.C 15.B

1.B 根据图示信息可知,区域Ⅱ和区域Ⅰ均位于青藏高原,相比于区域Ⅱ,区域Ⅰ主要位于河谷、盆地,地势较低,热量条件较好,靠近河流,水源充足,因此影响区域Ⅰ与区域Ⅱ古城数量差异的主要因素是水热条件,B正确;根据材料无法判断两地地质构造、自然灾害和矿产资源情况,A、C、D错误。

2.D 根据材料可知,公元500—1000年,图示地区气候趋向暖湿,因此草场面积扩大,区域Ⅰ人口增多,农牧活动范围扩大,人类活动对自然植被的破坏扩大,导致草场退化、土地荒漠化,风沙活动增强,D正确;对流增强是风沙活动的直接动力,但不是风沙活动增强的主要原因,A错误;人口迁出,生态环境会改善,风沙活动可能减弱,B错误;降水增多,风沙活动会减弱,C错误。

3.A 读图可知,图中每行植被的走向与风向垂直,陕西省榆林市地处我国北方半干旱地区,夏季盛行东南风,冬季盛行西北风,因此图中每行植被的走向最可能为西南—东北走向,A正确。

4.B 读图可知,当植被覆盖度为10%时,一行一带的风蚀抑制效率为17.55%,两行一带的风蚀抑制效率为72.45%,因此,与一行一带相比,两行一带的布局利于降低风速,B正确;对蒸发影响较小,A错误;两行一带植株数量更多,占地更大、植被耗水更多,C、D错误。

5.C 读图可知,两种布局模式下,当植被覆盖度不足30%时,风蚀抑制效率差异显著且较低,当植被覆盖度达到30%,风蚀抑制效率都在90%以上,之后随着植被覆盖度的增加,风蚀抑制效率上升较慢,因此最佳植被覆盖度为30%,故选C。

6.A 材料显示,呼伦贝尔煤田数量多,且大部分埋藏浅、煤层厚,因此煤炭开采过程中极易造成植被破坏,①正确;煤炭和煤矸石堆放在煤田周围,会造成固体废弃物污染,②正确;石漠化主要发生在我国南方喀斯特地貌区,③错误;开采煤炭易造成水污染,但基本不会导致水资源枯竭,④错误。故选A。

7.C 该煤炭基地缺少轻工业发展的区位优势,向轻工业方向发展不能发挥该地的资源优势,A错误;煤炭属于非可再生资源,开采量过大会加快当地的生态恶化和资源枯竭,B错误;发展煤炭深加工,延长煤炭产业链,增加产品附加值,提高煤炭资源利用效率,可以在改善生态环境的同时增加经济收入,有利于该煤炭基地可持续发展,C正确;航天产业的发展需要高科技支持,呼伦贝尔目前不适合发展航天产业,D错误。

8.A 图中显示,英国主要城市多分布在东部,因此东部电力需求较西部大,导致东部海域风电场分布较西部海域多,A正确;东、西部海域建风电场技术水平差别不大,B错误;受盛行西风影响,风能资源西部海域较东部海域丰富,C错误;海域面积二者差别不大,D错误。

9.D 英国海上风电场向深远海发展,主要原因是为改善能源消费结构和实现碳中和目标,清洁能源的需求量增大,以及近海海域空间不足和深远海风力较大且相对稳定(受陆地影响小),①②③正确;深远海海底地质条件较近海海域复杂,地质条件较差,④错误。故选D。

10.A 由材料可知,河套灌区温带大陆性气候显著,降水量小,淋溶作用弱,蒸发旺盛,与周边地区相比,河套灌区地势低平,地下水埋藏浅,因此盐分易在土壤表层积累,土地盐碱化多发,①③正确;当地以颗粒大的砂质土为主,利于地表水下渗,地表水下渗多可抑制土地盐碱化,②错误;植被覆盖率对土地盐碱化有影响,但植被类型对土地盐碱化的影响较小,④错误。故选A。

11.D 由材料可知,调查区域地势西南高、东北低,盐分随地下水向地势较低的地区运移,并在地表积累,所以丁土地盐碱化最严重,D正确;甲、乙、丙地势较丁高,所以土地盐碱化程度轻于丁,A、B、C错误。

12.B 地下水位较高、蒸发量较大的时段,盐分易在地表聚集,土地盐碱化最严重。图示5—6月地下水埋深浅,地下水位高,同时气温较高,蒸发量大,土地盐碱化最严重,B正确;1—2月地下水位低,气温低,蒸发量小,土壤盐分基本稳定,A错误;7—8月降水量较大,雨水溶解地表的盐分并下渗,地表的盐分减少,C错误;11—12月地下水位虽较高,但气温较低,蒸发量较小,D错误。

13.D 由材料可知,淮北市因煤而建,故人口最初向资源丰富地区流动,且最初没有主城区,对应③;随着城市发展,人口逐渐向主城区流动,对应②;之后,煤炭资源枯竭,城市转型,形成城乡融合发展模式,人口除向主城区流动外,还向外围矿业城镇流动,对应①。D正确。

14.C “2000年后城市开始转型,城乡空间结构随之发生改变,现形成城乡融合发展模式”说明产业结构演变是促进淮北市城乡结构发展变化的主要驱动力,C正确;煤炭资源开采是淮北市最初发展的主要动力,A错误;交通网络完善、政策制度调控会影响城乡空间结构的发展变化,但不是主要驱动力,B、D错误。

15.B 城乡融合发展阶段,近郊矿业城镇可以发展矿山生态旅游,促进经济转型,B正确;近郊矿业城镇的基础设施较为完善,故加强基础设施建设不应是经济转型的主要方向,A错误;近郊矿业城镇技术水平较低,不具备发展高新技术产业的条件,C错误;扩大粮食种植规模的效益不如发展矿山生态旅游,D错误。

16.答案 (1)绿洲盐分不能被洗去,造成积盐;(3分)荒漠植被失去部分水源,生态屏障失效。(3分)

(2)有利于改良盐碱地,降低环境治理成本;(2分)提供饲料,促进畜牧业发展;(2分)改善了农业生产条件,有利于增加农民收入。(2分)

解析 (1)灌排洗盐可以充分使土壤的盐分随淡水排出,长期来看效果较好,不会出现绿洲积盐。而滴灌水量较小,只能使植物根部土壤淡化,对植物根部周边的土壤作用不大,不能使盐排出土体,土壤中总盐分没有减少,所以出现绿洲积盐。灌排洗盐是把绿洲或者灌区的盐淋洗到荒漠地区,荒漠地区的土壤盐分、水分增加,使得荒漠地区能够生长一部分耐盐的荒漠植物,由于滴灌的水源大部分提供给绿洲农田,这使得荒漠地区获得水源补给减少、变得更干旱,植物无法生长,生态屏障失效。(2)“吃盐植物”可以吸收土壤中的盐分,有利于改良盐碱地,减少环境治理成本;当地以畜牧业为主,由材料可知,部分“吃盐植物”可作为牛羊饲料,促进畜牧业发展,产生经济效益;生态环境的改善促进局部小气候改善,进而改善了农业生产条件,有利于增加当地农民收入。

17.答案 (1)开采铜矿,破坏地表植被,水土流失严重;(2分)矿坑未治理,地表易塌陷;(2分)工业“三废”导致环境污染严重,土壤重金属污染严重,土地修复困难(2分),难以开展新项目。

(2)依托原有产业基础,促进产业结构优化升级;建设核心产业,打造新业态,培育新的经济增长点;促进区域一体化,提升竞争力;因地制宜修复和改造被破坏的环境;保护生态环境,推进生态文明建设;等。(每点2分,任答四点即可)

解析 (1)铜陵市在几十年的重工业发展过程中,开采了大量铜矿,破坏地表植被,从而导致水土流失严重;开采后的矿坑未治理,容易造成地表塌陷;重工业废气、废水和废渣(工业“三废”)多,导致环境污染严重,其中的土壤重金属污染严重且治理难度大,土地修复困难。因此即使有土地也无法开展新项目。(2)铜陵市转型效果明显给资源枯竭型城市发展带来的启示可从产业结构、区域发展、生态保护等方面分析。产业结构方面,铜陵市“抓住铜、延伸铜”的发展思路体现出资源枯竭型城市转型中可依托原有产业基础,促进产业结构优化升级;“不唯铜、超越铜”说明要建设核心产业,打造新业态,培育新的经济增长点。区域发展方面,应促进区域一体化,提升竞争力。生态保护方面,应因地制宜修复和改造被破坏的环境,治理环境污染,为新产业的发展提供空间,保护生态环境,推进生态文明建设。

18.答案 (1)地处亚热带高山区,降水集中,地形坡度大,流水侵蚀作用强;(2分)石灰岩广布,土层薄,植被覆盖率低,水土流失严重。(2分)

(2)变化特征:增大。(1分)关系:岩溶峡谷区植被覆盖指数随人口密度增大总体呈下降趋势。(2分)原因:2000年以来,贵州实施退耕还林、封山育林等生态保护政策,植被覆盖率明显提高;(2分)人口密度较大的地区,城镇化速度快,建设用地侵占林地较多,导致植被覆盖率下降。(2分)

(3)加快石漠化治理和生态修复;(2分)重点提高城镇化较快地区的植被覆盖率。(2分)

解析 (1)贵州岩溶峡谷区生态脆弱的自然原因要结合当地气候、地形、土壤及植被覆盖状况等进行分析。贵州岩溶峡谷区属于亚热带季风气候,降水多且较集中,峡谷地区地表崎岖,地形坡度大,流水侵蚀作用强;当地石灰岩广布,土层薄,土壤贫瘠,导致植被覆盖率低,水土流失严重,故生态脆弱。(2)图示2000—2018年植被覆盖指数增大,材料“21世纪初,贵州实施退耕还林、封山育林等生态保护政策”说明实施这些生态保护政策使植被覆盖率明显提高。图示2000—2018年贵州岩溶峡谷区植被覆盖指数随人口密度增大总体呈下降趋势。城镇人口密度大,而材料提示“2010年后,贵州进入快速城镇化阶段”,城镇建设用地规模快速扩大,侵占林地较多,导致植被覆盖率下降。(3)贵州岩溶峡谷区目前存在的主要问题有石漠化和城镇化较快地区植被覆盖率低,因此未来一段时间内,该岩溶峡谷区生态环境治理的主要方向是解决这两个问题,具体措施有实施退耕还林、植树造林、封山育林等加快石漠化治理和生态修复;由于城镇化速度快,植被覆盖率下降,因此可以重点提高城镇化较快地区的植被覆盖率。

19.答案 (1)油气资源丰富;拥有天然河道与沿海深水运河,水运便利;地形平坦;土地资源丰富;航空等交通运输业发展,油气资源需求量大,市场广阔。(每点2分,任答四点即可)

(2)经济高度依赖石油产业,产业结构单一;(2分)油价暴跌,石油工业利润暴跌;(2分)石油工业技术含量低,附加值低,市场抗风险能力弱。(2分)

解析 (1)根据材料可知,休斯敦油气资源丰富;随着社会经济的发展,航空、公路等交通运输业发展较快,油气资源的市场需求量大,市场广阔;根据图2可知,休斯敦附近河网密布,且有运河,毗邻海洋,水运便利;根据图2可知,该地地形平坦,便于建设石油化工企业。(2)根据材料一和图3可知,早期休斯敦经济高度依赖石油产业,产业结构单一;根据图1可知,20世纪80年代,油价暴跌,石油产业利润暴跌,行业萧条;由图3可知,80年代后期休斯敦油气上游产业占比远超其他产业,油气上游产业主要是石油开采等,技术含量低,附加值低,市场抗风险能力弱,加上油价暴跌,休斯敦经济走向衰落。