第1章 内能 总结提升 分层练习(含解析) 2025-2026学年物理教科版九年级上册

文档属性

| 名称 | 第1章 内能 总结提升 分层练习(含解析) 2025-2026学年物理教科版九年级上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 157.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2025-07-28 15:09:28 | ||

图片预览

文档简介

第1章 内能 总结提升

一、扩散现象

由于 运动,不同的物质在互相接触时,彼此 的现象,叫扩散。扩散现象表明 。

二、分子动理论的基本内容

物质是由大量 构成的,分子都在不停地做 ,分子间存在着

和 。

三、内能

1.定义:物体内所有分子热运动的 和分子 的总和,叫作物体的内能。单位是 。同一物体,温度 ,物体内分子运动越剧烈,分子动能越大,内能也会 。

2.改变物体内能的方式: 和 。

四、热量和热值

1.热量:在热传递过程中, 内能的多少叫作热量。热量的符号是 ,单位是 。

2.热值:把燃料完全燃烧放出的热量Q与燃料质量(体积)m(V)的 ,叫作这种燃料的热值。用符号 表示。单位是 或 。

3.热值是燃料本身的一种特性,与燃料的质量、放出热量的多少、燃烧情况均 。

4.燃料完全燃烧放出热量的计算公式Q= 。

五、比热容

1.物理学中常用 来描述不同物质的吸热性能。如果质量为m的某种物质从外界吸收热量Q,温度升高了Δt,则 即是这种物质的比热容。用符号c表示,单位是 。

2.水的比热容是 J/(kg·℃),其物理意义是

。

3.水的比热容较大的应用:北方冬天的暖气、工厂里的冷却塔用 作冷却介质。

六、吸热、放热过程中热量的计算

吸热公式: 。

放热公式: 。

热量计算公式也可统一写成: 。

七、风

海陆风和陆海风的形成主要是由于海水和陆地的 不同。

八、温度、热量和内能的区别与联系

项目 温度 热量 内能

区别 定义 宏观上:表示物体的冷热程度。微观上:反映物体中大量分子无规则运动的剧烈程度 在热传递过程中,转移内能的多少 物体内所有分子的动能和分子势能的总和

性质 状态量 过程量 状态量

表述 只能说“为”“降低”或“升高” 只能说“放出”或“吸收” 只能说“有”“具有”“改变”“增加”或“减少”

单位 摄氏度(℃) 焦耳(J) 焦耳(J)

联系 热传递可以改变物体的内能,使其内能增加或者减少,但温度不一定改变(如晶体的熔化、凝固过程),即物体吸热,内能会增加,物体放热,内能会减少,但物体的温度不一定发生改变

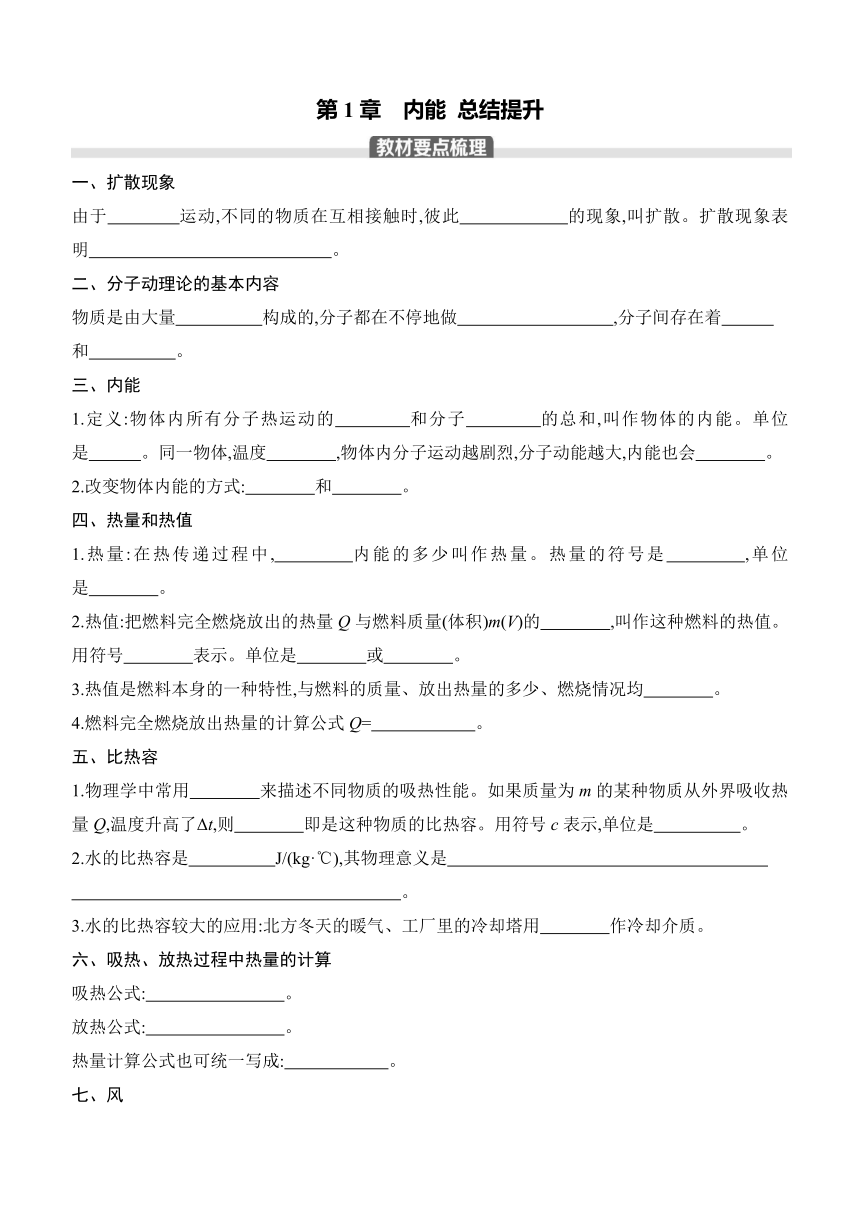

图1-1-6 命题点:扩散 1.由于硫酸铜溶液的密度大于水的密度,为了排除重力作用而导致液体混合这一因素,应当将硫酸铜溶液注入水的 方。如图所示,10天后,液体颜色变得均匀,这个现象说明液体的分子在 。

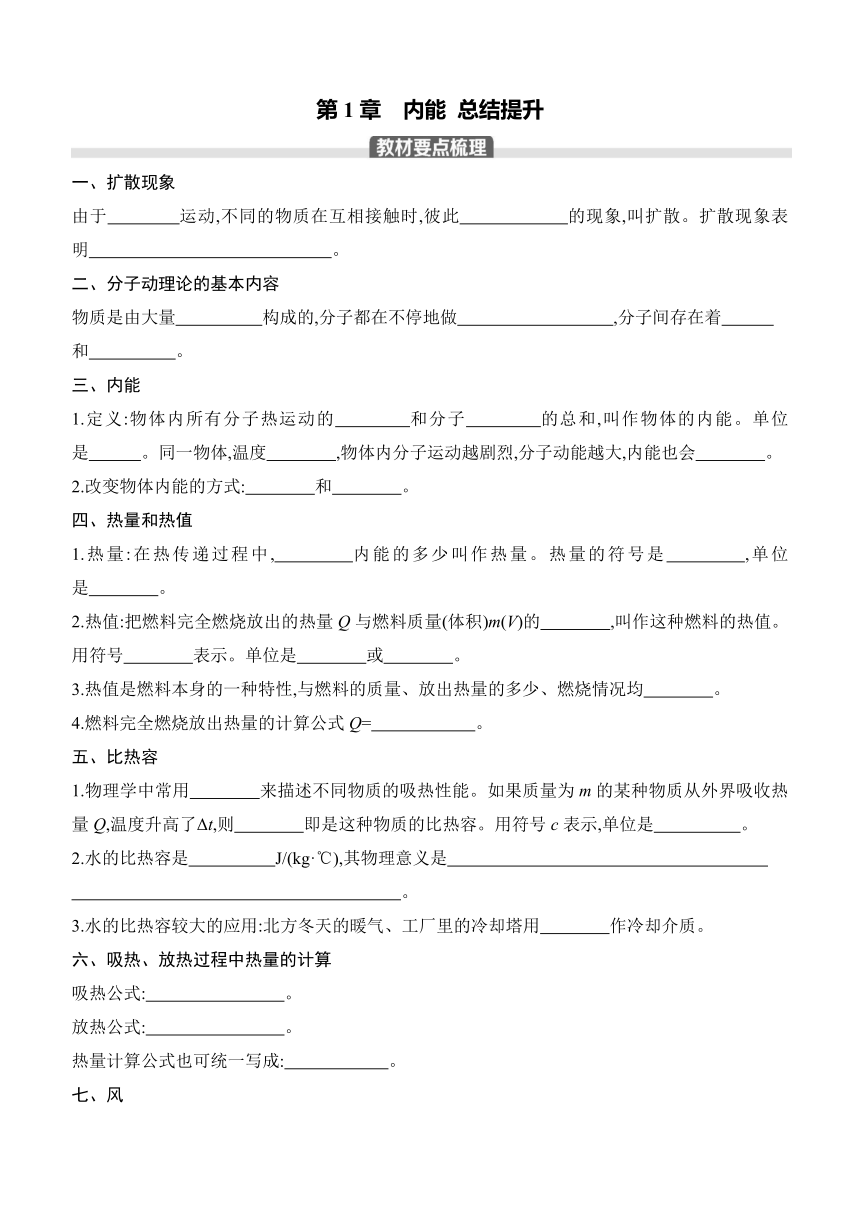

图1-1-7 命题点:分子间存在引力 2.如图所示,用力将两块平整干净的铅柱紧紧地压在一起,它们就会结合起来,甚至在下方吊挂一个重物也不会分开。这说明了分子间存在 。

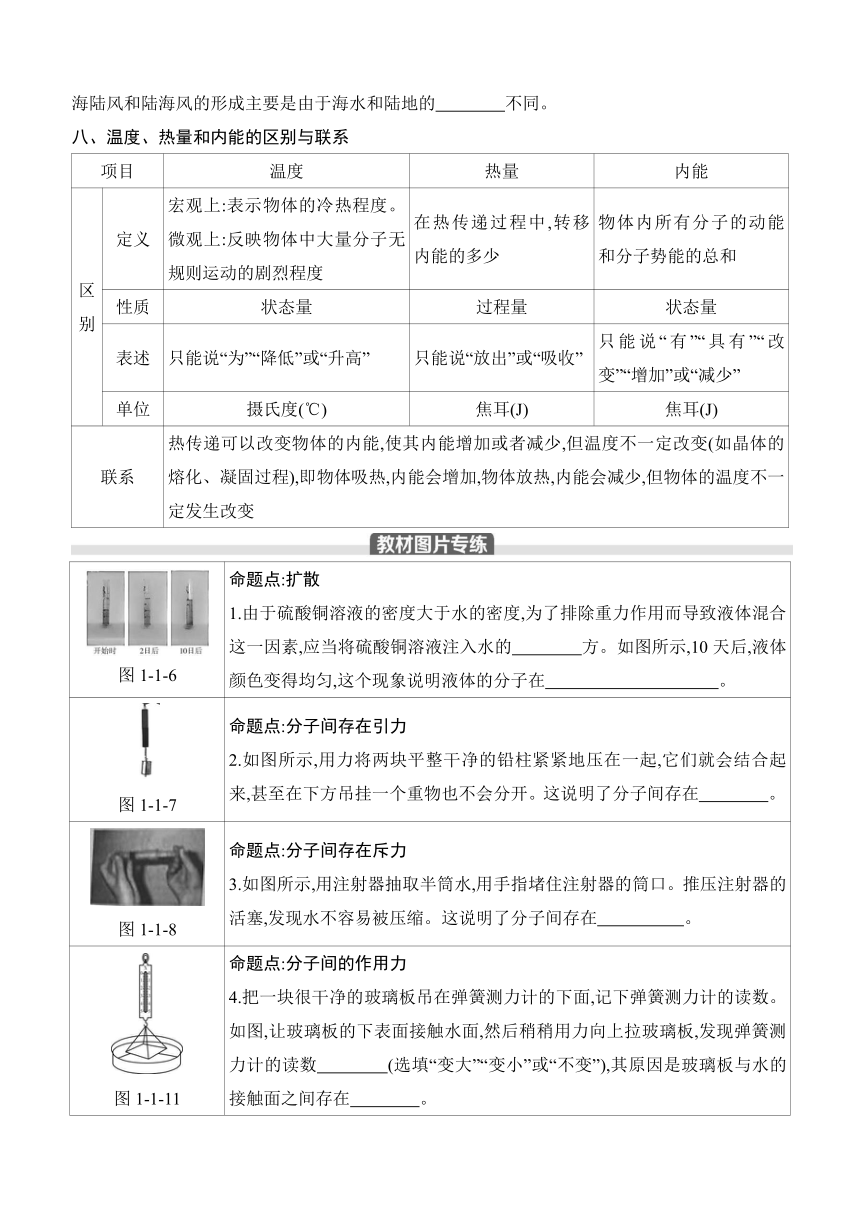

图1-1-8 命题点:分子间存在斥力 3.如图所示,用注射器抽取半筒水,用手指堵住注射器的筒口。推压注射器的活塞,发现水不容易被压缩。这说明了分子间存在 。

图1-1-11 命题点:分子间的作用力 4.把一块很干净的玻璃板吊在弹簧测力计的下面,记下弹簧测力计的读数。如图,让玻璃板的下表面接触水面,然后稍稍用力向上拉玻璃板,发现弹簧测力计的读数 (选填“变大”“变小”或“不变”),其原因是玻璃板与水的接触面之间存在 。

图1-2-2 命题点:温度对扩散的影响 5.如图所示,把两滴蓝墨水分别同时滴入盛有冷水和热水的两个玻璃杯中,比较两杯水中墨水扩散的快慢,可以得出结论: 。

(a) (b) 图1-2-7 命题点:改变内能的方式 6.在古代,人类学会了钻木取火的方法,这是通过 方式改变物体的内能;炼钢厂通过炼钢炉加热,使铁熔化,这是通过 方式改变物体的内能。

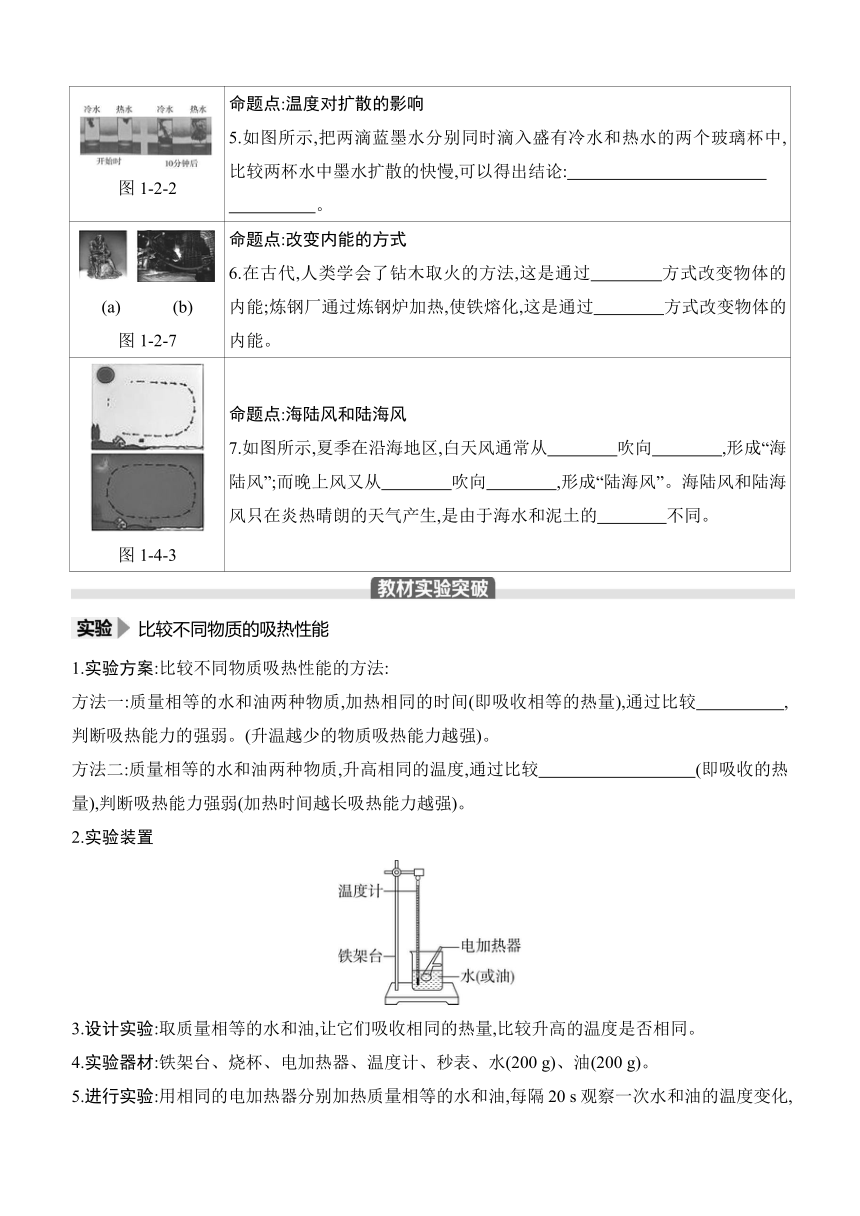

图1-4-3 命题点:海陆风和陆海风 7.如图所示,夏季在沿海地区,白天风通常从 吹向 ,形成“海陆风”;而晚上风又从 吹向 ,形成“陆海风”。海陆风和陆海风只在炎热晴朗的天气产生,是由于海水和泥土的 不同。

比较不同物质的吸热性能

1.实验方案:比较不同物质吸热性能的方法:

方法一:质量相等的水和油两种物质,加热相同的时间(即吸收相等的热量),通过比较 ,判断吸热能力的强弱。(升温越少的物质吸热能力越强)。

方法二:质量相等的水和油两种物质,升高相同的温度,通过比较 (即吸收的热量),判断吸热能力强弱(加热时间越长吸热能力越强)。

2.实验装置

3.设计实验:取质量相等的水和油,让它们吸收相同的热量,比较升高的温度是否相同。

4.实验器材:铁架台、烧杯、电加热器、温度计、秒表、水(200 g)、油(200 g)。

5.进行实验:用相同的电加热器分别加热质量相等的水和油,每隔20 s观察一次水和油的温度变化,记录数据并填入表格。

6.实验结论:不同物质,在质量相等、吸收的热量相同时,升高的温度 。

7.评估交流

(1)实验采用了 法和 法。采用相同规格的电加热器,控制水和油的质量和加热时间相同,观察温度的变化,比较出水和油的吸热本领,应用的物理研究方法是 法;加热时间相同,吸收的热量相同,应用的物理研究方法是 法。

(2)实验中利用相同热源对物质进行加热,通过比较 来反映物质吸收热量的多少。

(3)温度计在使用时,应使其玻璃泡与被测液体充分接触,不要接触试管的底部和侧壁以及 。

分子动理论

1.(2024无锡中考)通过相关可观测的现象推测无法直接感知的事实,是物理研究的一种方法。下列根据这种方法所做出的推测,不符合事实的是 ( )

A.物质所含分子的种类不同,物质的性质就不同

B.酒精和水混合后总体积变小推测出分子间有空隙

C.固体很难被压缩推测出组成固体的分子间无空隙

D.红墨水在水中扩散推测出分子处在永不停息的无规则运动中

2.(2024天津中考)“一滴独流醋,十里运河香”,醋香四溢属于 现象。

内能及内能的改变方式

3.(2024龙东地区中考改编)关于温度、内能、热量、功的说法正确的是 ( )

A.物体温度升高,一定吸收了热量 B.物体温度升高,内能可能增加

C.物体内能增加,一定是外界对它做了功 D.物体吸收热量,温度可能不变

4.(2024呼和浩特中考节选)一个圆形铁片由“冷若冰霜”,变成“炙手可热”。甲同学认为一定是通过加热方式实现的,乙同学认为不一定是通过加热方式实现的,还有其他的实现方式。你认为哪位同学正确 请简要说明理由。

比热容及其应用

5.(2024大庆中考)如图所示是一定质量的某种物质在熔化时温度随时间变化的图像,则这种物质是 (选填“晶体”或“非晶体”),在AB段物质处于 (选填“固态”“液态”或“固液共存态”),t1时物体的内能 (选填“大于”“等于”或“小于”)t2时物体的内能。若相同时间内该物质吸收热量相等,由图像可知,这种物质液态时的比热容 (选填“大于”“等于”或“小于”)固态时的比热容。

6.(2024吉林中考)汽车发动机用水作冷却剂,这是利用了水比热容 的性质。汽车突然减速时,人由于 会继续向前运动,所以开车或乘车时要系好安全带。

7.(2024长春中考)晴朗的夏日午后,人划船时用桨向后划水,船向前行进,这说明物体间力的作用是

的;人感觉到扶手晒得发烫,而水较凉,说明水的比热容 。

热量计算

8.(2024河北中考节选)一热水器铭牌如图,若该热水器将一箱装有额定容量的水从25 ℃加热到50 ℃,则这个过程中水吸收的热量为 J。[水的密度为1.0×103 kg/m3,水的比热容为4.2×103 J/(kg·℃)]

型号 ××

额定容量 80 L

额定最高温度 75 ℃

防水等级 IP×4

9.(2024常州中考)中国工程师利用焦炉气中的氢气与工业尾气中的二氧化碳,合成液态燃料,作为第19届亚洲运动会主火炬的燃料。工程师在科普馆用如图所示的装置为同学们演示模拟实验,测量该燃料的热值。

①在空酒精灯内加入适量该液态燃料,得到“燃料灯”;

②在空烧杯内加入1 kg水,测得水的初温为31 ℃,点燃“燃料灯”开始加热;

③当水恰好沸腾时,立即熄灭“燃料灯”,测得“燃料灯”消耗燃料30 g。

已知实验时气压为1标准大气压,c水=4.2×103 J/(kg·℃),用该装置加热水的效率为42%。求:

(1)此过程中,烧杯内水吸收的热量。

(2)该液态燃料的热值。

【详解答案】

教材要点梳理

一、分子 进入对方 组成物质的分子在永不停息地做无规则运动

二、分子 无规则的运动 引力 斥力

三、1.动能 势能 焦耳 越高 越大 2.做功 热传递

四、1.转移 Q 焦耳

2.比 q 焦/千克(J/kg) 焦/立方米(J/m3)

3.无关 4. qm(qV)

五、1.比热容 J/(kg· ℃)

2.4.2×103 1 kg的水温度升高(或降低)1 ℃,吸收(或放出)的热量是4.2×103 J

3.水

六、Q吸=cm(t-t0) Q放=cm(t0-t) Q=cmΔt

七、比热容

教材图片专练

1.下 永不停息地做无规则运动

2.引力

3.斥力

4.变大 引力

5.温度越高,扩散越快,分子无规则运动越剧烈

6.做功 热传递

7.海洋 陆地 陆地 海洋 比热容

教材实验突破

1.升高的温度 加热时间的长短

6.不同

7.(1)控制变量 转换 控制变量 转换 (2)加热时间 (3)电加热器

高频考点过关

1.C 解析:物质所含分子的种类不同,物质的性质就不同,A不符合题意;酒精和水混合后总体积变小,推测出分子间有空隙,彼此进入对方,从而使总体积减小,B不符合题意;固体很难被压缩推测出组成固体的分子间存在斥力,C符合题意;红墨水在水中扩散,推测出分子处在永不停息的无规则运动中,D不符合题意。故选C。

2.扩散

解析:醋香四溢属于扩散现象,是分子不停做无规则运动形成的。

3.D 解析:物体温度升高,内能增大,可能是从外界吸收了热量,也可能是外界对物体做功,故A错误;物体温度升高,分子运动加剧,内能一定增加,故B错误;物体内能增加,可能是外界对它做了功,也有可能是热传递,故C错误;物体吸收热量,温度可能不变,比如晶体在熔化时,吸收热量,内能增大,温度不变,故D正确。故选D。

4.解:乙同学的说法正确。一个圆形铁片由“冷若冰霜”,变成“炙手可热”,铁片的温度升高,内能变大,改变物体内能方式除了热传递之外还有做功,所以还可以通过做功的方式来实现铁片温度升高的目的,比如可以用钢丝球摩擦铁片,将机械能转化为内能,铁片的温度也会升高。

5.晶体 固液共存态 小于 大于

解析:AB段为该物质熔化过程,由于熔化过程其温度保持不变,故该物质为晶体,晶体在熔化过程中处于固液共存态。t1~t2时刻物质正在熔化,固体熔化过程中要吸热,内能增大,故t1时刻内能小于t2时刻内能。因为在相同时间内该物质吸收热量相等,质量不变,由图像可知,OA段为固态,BC段为液态,且BC段温度上升较慢,故该物质液态时比热容较大。

6.大 惯性

解析:因为水的比热容大,相同质量的水和其他物质比较,升高相同的温度,水吸收的热量多,所以人们常用水作冷却剂给汽车的发动机降温。汽车突然减速时,人由于惯性会继续向前运动,为避免安全事故,开车或乘车时要系好安全带。

7.相互 大

解析:人划船时用桨向后划水,水给船一个向前的力,船向前行进,这说明物体间力的作用是相互的,人感觉到扶手晒得发烫,而水较凉,说明水的比热容较大。

8.8.4×106

解析:由题意可得,额定容量的水的质量为m=ρV=1.0×103 kg/m3×80×10-3 m3=80 kg,该过程中水吸收的热量为Q吸=cmΔt=4.2×103 J/(kg·℃)×80 kg×(50 ℃-25 ℃)=8.4×106 J。

9.解:(1)烧杯内水吸收的热量为Q吸=c水m水(t2-t1)=4.2×103 J/(kg·℃)×1 kg×(100 ℃-31 ℃)=2.898×105 J。

(2)该液态燃料完全燃烧放出的热量为Q放===6.9×105 J,该液态燃料的热值为q===2.3×

107 J/kg。

一、扩散现象

由于 运动,不同的物质在互相接触时,彼此 的现象,叫扩散。扩散现象表明 。

二、分子动理论的基本内容

物质是由大量 构成的,分子都在不停地做 ,分子间存在着

和 。

三、内能

1.定义:物体内所有分子热运动的 和分子 的总和,叫作物体的内能。单位是 。同一物体,温度 ,物体内分子运动越剧烈,分子动能越大,内能也会 。

2.改变物体内能的方式: 和 。

四、热量和热值

1.热量:在热传递过程中, 内能的多少叫作热量。热量的符号是 ,单位是 。

2.热值:把燃料完全燃烧放出的热量Q与燃料质量(体积)m(V)的 ,叫作这种燃料的热值。用符号 表示。单位是 或 。

3.热值是燃料本身的一种特性,与燃料的质量、放出热量的多少、燃烧情况均 。

4.燃料完全燃烧放出热量的计算公式Q= 。

五、比热容

1.物理学中常用 来描述不同物质的吸热性能。如果质量为m的某种物质从外界吸收热量Q,温度升高了Δt,则 即是这种物质的比热容。用符号c表示,单位是 。

2.水的比热容是 J/(kg·℃),其物理意义是

。

3.水的比热容较大的应用:北方冬天的暖气、工厂里的冷却塔用 作冷却介质。

六、吸热、放热过程中热量的计算

吸热公式: 。

放热公式: 。

热量计算公式也可统一写成: 。

七、风

海陆风和陆海风的形成主要是由于海水和陆地的 不同。

八、温度、热量和内能的区别与联系

项目 温度 热量 内能

区别 定义 宏观上:表示物体的冷热程度。微观上:反映物体中大量分子无规则运动的剧烈程度 在热传递过程中,转移内能的多少 物体内所有分子的动能和分子势能的总和

性质 状态量 过程量 状态量

表述 只能说“为”“降低”或“升高” 只能说“放出”或“吸收” 只能说“有”“具有”“改变”“增加”或“减少”

单位 摄氏度(℃) 焦耳(J) 焦耳(J)

联系 热传递可以改变物体的内能,使其内能增加或者减少,但温度不一定改变(如晶体的熔化、凝固过程),即物体吸热,内能会增加,物体放热,内能会减少,但物体的温度不一定发生改变

图1-1-6 命题点:扩散 1.由于硫酸铜溶液的密度大于水的密度,为了排除重力作用而导致液体混合这一因素,应当将硫酸铜溶液注入水的 方。如图所示,10天后,液体颜色变得均匀,这个现象说明液体的分子在 。

图1-1-7 命题点:分子间存在引力 2.如图所示,用力将两块平整干净的铅柱紧紧地压在一起,它们就会结合起来,甚至在下方吊挂一个重物也不会分开。这说明了分子间存在 。

图1-1-8 命题点:分子间存在斥力 3.如图所示,用注射器抽取半筒水,用手指堵住注射器的筒口。推压注射器的活塞,发现水不容易被压缩。这说明了分子间存在 。

图1-1-11 命题点:分子间的作用力 4.把一块很干净的玻璃板吊在弹簧测力计的下面,记下弹簧测力计的读数。如图,让玻璃板的下表面接触水面,然后稍稍用力向上拉玻璃板,发现弹簧测力计的读数 (选填“变大”“变小”或“不变”),其原因是玻璃板与水的接触面之间存在 。

图1-2-2 命题点:温度对扩散的影响 5.如图所示,把两滴蓝墨水分别同时滴入盛有冷水和热水的两个玻璃杯中,比较两杯水中墨水扩散的快慢,可以得出结论: 。

(a) (b) 图1-2-7 命题点:改变内能的方式 6.在古代,人类学会了钻木取火的方法,这是通过 方式改变物体的内能;炼钢厂通过炼钢炉加热,使铁熔化,这是通过 方式改变物体的内能。

图1-4-3 命题点:海陆风和陆海风 7.如图所示,夏季在沿海地区,白天风通常从 吹向 ,形成“海陆风”;而晚上风又从 吹向 ,形成“陆海风”。海陆风和陆海风只在炎热晴朗的天气产生,是由于海水和泥土的 不同。

比较不同物质的吸热性能

1.实验方案:比较不同物质吸热性能的方法:

方法一:质量相等的水和油两种物质,加热相同的时间(即吸收相等的热量),通过比较 ,判断吸热能力的强弱。(升温越少的物质吸热能力越强)。

方法二:质量相等的水和油两种物质,升高相同的温度,通过比较 (即吸收的热量),判断吸热能力强弱(加热时间越长吸热能力越强)。

2.实验装置

3.设计实验:取质量相等的水和油,让它们吸收相同的热量,比较升高的温度是否相同。

4.实验器材:铁架台、烧杯、电加热器、温度计、秒表、水(200 g)、油(200 g)。

5.进行实验:用相同的电加热器分别加热质量相等的水和油,每隔20 s观察一次水和油的温度变化,记录数据并填入表格。

6.实验结论:不同物质,在质量相等、吸收的热量相同时,升高的温度 。

7.评估交流

(1)实验采用了 法和 法。采用相同规格的电加热器,控制水和油的质量和加热时间相同,观察温度的变化,比较出水和油的吸热本领,应用的物理研究方法是 法;加热时间相同,吸收的热量相同,应用的物理研究方法是 法。

(2)实验中利用相同热源对物质进行加热,通过比较 来反映物质吸收热量的多少。

(3)温度计在使用时,应使其玻璃泡与被测液体充分接触,不要接触试管的底部和侧壁以及 。

分子动理论

1.(2024无锡中考)通过相关可观测的现象推测无法直接感知的事实,是物理研究的一种方法。下列根据这种方法所做出的推测,不符合事实的是 ( )

A.物质所含分子的种类不同,物质的性质就不同

B.酒精和水混合后总体积变小推测出分子间有空隙

C.固体很难被压缩推测出组成固体的分子间无空隙

D.红墨水在水中扩散推测出分子处在永不停息的无规则运动中

2.(2024天津中考)“一滴独流醋,十里运河香”,醋香四溢属于 现象。

内能及内能的改变方式

3.(2024龙东地区中考改编)关于温度、内能、热量、功的说法正确的是 ( )

A.物体温度升高,一定吸收了热量 B.物体温度升高,内能可能增加

C.物体内能增加,一定是外界对它做了功 D.物体吸收热量,温度可能不变

4.(2024呼和浩特中考节选)一个圆形铁片由“冷若冰霜”,变成“炙手可热”。甲同学认为一定是通过加热方式实现的,乙同学认为不一定是通过加热方式实现的,还有其他的实现方式。你认为哪位同学正确 请简要说明理由。

比热容及其应用

5.(2024大庆中考)如图所示是一定质量的某种物质在熔化时温度随时间变化的图像,则这种物质是 (选填“晶体”或“非晶体”),在AB段物质处于 (选填“固态”“液态”或“固液共存态”),t1时物体的内能 (选填“大于”“等于”或“小于”)t2时物体的内能。若相同时间内该物质吸收热量相等,由图像可知,这种物质液态时的比热容 (选填“大于”“等于”或“小于”)固态时的比热容。

6.(2024吉林中考)汽车发动机用水作冷却剂,这是利用了水比热容 的性质。汽车突然减速时,人由于 会继续向前运动,所以开车或乘车时要系好安全带。

7.(2024长春中考)晴朗的夏日午后,人划船时用桨向后划水,船向前行进,这说明物体间力的作用是

的;人感觉到扶手晒得发烫,而水较凉,说明水的比热容 。

热量计算

8.(2024河北中考节选)一热水器铭牌如图,若该热水器将一箱装有额定容量的水从25 ℃加热到50 ℃,则这个过程中水吸收的热量为 J。[水的密度为1.0×103 kg/m3,水的比热容为4.2×103 J/(kg·℃)]

型号 ××

额定容量 80 L

额定最高温度 75 ℃

防水等级 IP×4

9.(2024常州中考)中国工程师利用焦炉气中的氢气与工业尾气中的二氧化碳,合成液态燃料,作为第19届亚洲运动会主火炬的燃料。工程师在科普馆用如图所示的装置为同学们演示模拟实验,测量该燃料的热值。

①在空酒精灯内加入适量该液态燃料,得到“燃料灯”;

②在空烧杯内加入1 kg水,测得水的初温为31 ℃,点燃“燃料灯”开始加热;

③当水恰好沸腾时,立即熄灭“燃料灯”,测得“燃料灯”消耗燃料30 g。

已知实验时气压为1标准大气压,c水=4.2×103 J/(kg·℃),用该装置加热水的效率为42%。求:

(1)此过程中,烧杯内水吸收的热量。

(2)该液态燃料的热值。

【详解答案】

教材要点梳理

一、分子 进入对方 组成物质的分子在永不停息地做无规则运动

二、分子 无规则的运动 引力 斥力

三、1.动能 势能 焦耳 越高 越大 2.做功 热传递

四、1.转移 Q 焦耳

2.比 q 焦/千克(J/kg) 焦/立方米(J/m3)

3.无关 4. qm(qV)

五、1.比热容 J/(kg· ℃)

2.4.2×103 1 kg的水温度升高(或降低)1 ℃,吸收(或放出)的热量是4.2×103 J

3.水

六、Q吸=cm(t-t0) Q放=cm(t0-t) Q=cmΔt

七、比热容

教材图片专练

1.下 永不停息地做无规则运动

2.引力

3.斥力

4.变大 引力

5.温度越高,扩散越快,分子无规则运动越剧烈

6.做功 热传递

7.海洋 陆地 陆地 海洋 比热容

教材实验突破

1.升高的温度 加热时间的长短

6.不同

7.(1)控制变量 转换 控制变量 转换 (2)加热时间 (3)电加热器

高频考点过关

1.C 解析:物质所含分子的种类不同,物质的性质就不同,A不符合题意;酒精和水混合后总体积变小,推测出分子间有空隙,彼此进入对方,从而使总体积减小,B不符合题意;固体很难被压缩推测出组成固体的分子间存在斥力,C符合题意;红墨水在水中扩散,推测出分子处在永不停息的无规则运动中,D不符合题意。故选C。

2.扩散

解析:醋香四溢属于扩散现象,是分子不停做无规则运动形成的。

3.D 解析:物体温度升高,内能增大,可能是从外界吸收了热量,也可能是外界对物体做功,故A错误;物体温度升高,分子运动加剧,内能一定增加,故B错误;物体内能增加,可能是外界对它做了功,也有可能是热传递,故C错误;物体吸收热量,温度可能不变,比如晶体在熔化时,吸收热量,内能增大,温度不变,故D正确。故选D。

4.解:乙同学的说法正确。一个圆形铁片由“冷若冰霜”,变成“炙手可热”,铁片的温度升高,内能变大,改变物体内能方式除了热传递之外还有做功,所以还可以通过做功的方式来实现铁片温度升高的目的,比如可以用钢丝球摩擦铁片,将机械能转化为内能,铁片的温度也会升高。

5.晶体 固液共存态 小于 大于

解析:AB段为该物质熔化过程,由于熔化过程其温度保持不变,故该物质为晶体,晶体在熔化过程中处于固液共存态。t1~t2时刻物质正在熔化,固体熔化过程中要吸热,内能增大,故t1时刻内能小于t2时刻内能。因为在相同时间内该物质吸收热量相等,质量不变,由图像可知,OA段为固态,BC段为液态,且BC段温度上升较慢,故该物质液态时比热容较大。

6.大 惯性

解析:因为水的比热容大,相同质量的水和其他物质比较,升高相同的温度,水吸收的热量多,所以人们常用水作冷却剂给汽车的发动机降温。汽车突然减速时,人由于惯性会继续向前运动,为避免安全事故,开车或乘车时要系好安全带。

7.相互 大

解析:人划船时用桨向后划水,水给船一个向前的力,船向前行进,这说明物体间力的作用是相互的,人感觉到扶手晒得发烫,而水较凉,说明水的比热容较大。

8.8.4×106

解析:由题意可得,额定容量的水的质量为m=ρV=1.0×103 kg/m3×80×10-3 m3=80 kg,该过程中水吸收的热量为Q吸=cmΔt=4.2×103 J/(kg·℃)×80 kg×(50 ℃-25 ℃)=8.4×106 J。

9.解:(1)烧杯内水吸收的热量为Q吸=c水m水(t2-t1)=4.2×103 J/(kg·℃)×1 kg×(100 ℃-31 ℃)=2.898×105 J。

(2)该液态燃料完全燃烧放出的热量为Q放===6.9×105 J,该液态燃料的热值为q===2.3×

107 J/kg。

同课章节目录