【核心素养】4.1.1 常见的传染病 (教学设计)--冀少版(2024)生物八年级上册(含反思)

文档属性

| 名称 | 【核心素养】4.1.1 常见的传染病 (教学设计)--冀少版(2024)生物八年级上册(含反思) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 44.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 冀少版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-29 17:13:21 | ||

图片预览

文档简介

/ 让教学更有效 高效备课 | 生物学科

冀少版生物八上4.1.1《常见的传染病》教学设计

教材分析

本节是冀少版生物八年级上册 “传染病和免疫” 单元的起始课,在学生已掌握人体生命活动调节等知识的基础上,引导学生认识常见传染病的致病原因、主要症状及分类,为后续学习免疫知识奠定重要基础。教材内容紧密联系生活实际,列举多种常见传染病,如流感、肺结核、艾滋病等,介绍了传染病的病因是由病原体引起,根据病原体不同,传染病可分为寄生虫病、细菌性传染病和病毒性传染病等,便于学生理解和接受。通过本节课的学习,能让学生充分认识到传染病对人类健康的危害,从而树立预防传染病的意识。

学情分析

八年级学生已有一定的生物学基础,知晓部分疾病的名称和症状,比如知道感冒会发烧、咳嗽,但对传染病的本质、流行规律等缺乏系统认识。他们思维活跃,好奇心强,对生活中的传染病案例关注度高,乐于参与探究性学习。同时,这个阶段的学生具备一定的分析和归纳能力,能够通过小组讨论等形式对问题进行探究。不过,他们在抽象思维方面还不够成熟,对于病原体的概念、分类及发生原因等抽象知识的理解可能存在一定难度。

核心素养目标

生命观念:举例说出常见的传染病,理解传染病与人体健康的关系,形成关注健康、珍稀生命的观念。

科学思维:通过调查当地的主要传染病,培养归纳与概括、分析与解决问题的能力。

探究实践:在学习过程中,参与资料分析、小组讨论等活动,提升探究能力和合作能力。

态度责任:关注常见的传染病,养成良好的生活习惯与卫生习惯,积极宣传传染病的相关知识。

教学重难点

重点:区分常见的传染病的类型及种类繁多的病原体如何引发疾病。

难点:将所学的传染病知识真正转化为日常生活中的自觉行为习惯,克服侥幸心理和不良习惯。

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

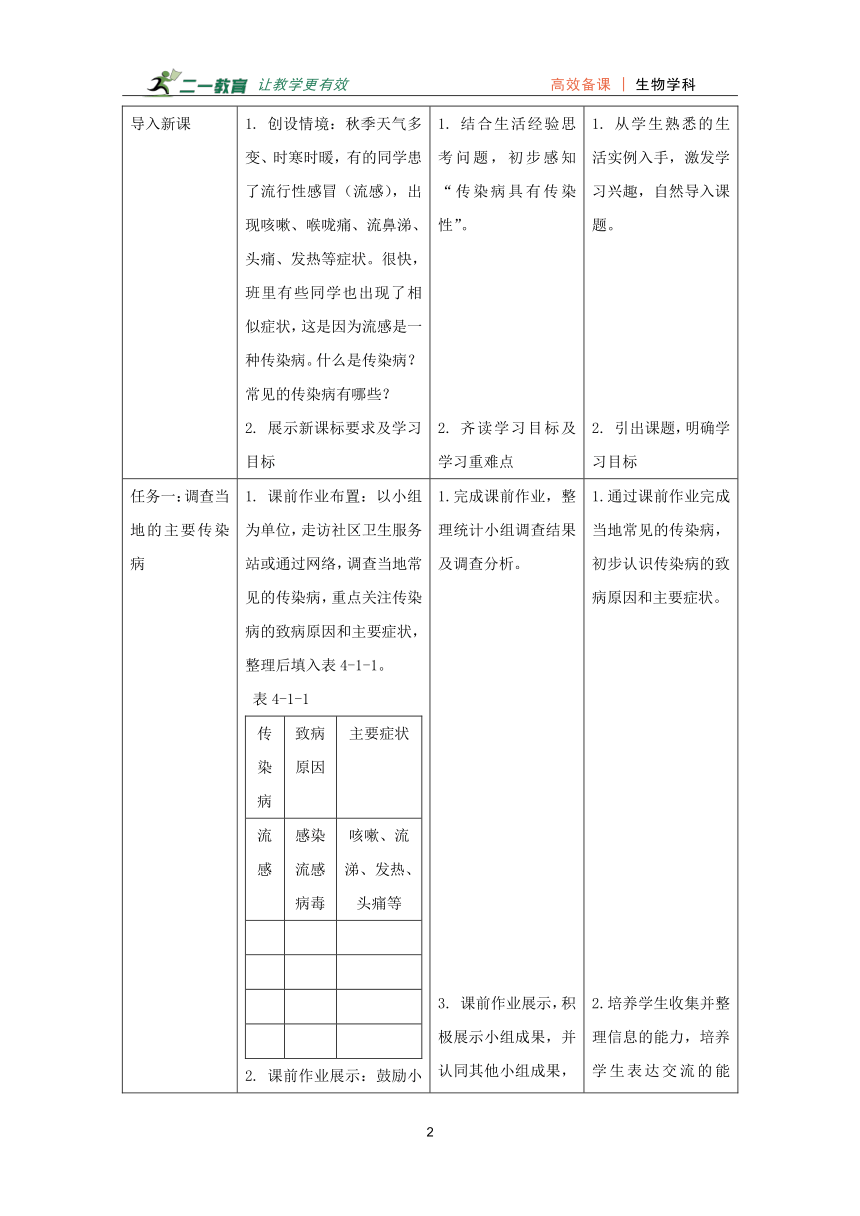

导入新课 创设情境:秋季天气多变、时寒时暖,有的同学患了流行性感冒(流感),出现咳嗽、喉咙痛、流鼻涕、头痛、发热等症状。很快,班里有些同学也出现了相似症状,这是因为流感是一种传染病。什么是传染病?常见的传染病有哪些? 展示新课标要求及学习目标 结合生活经验思考问题,初步感知 “传染病具有传染性”。 齐读学习目标及学习重难点 从学生熟悉的生活实例入手,激发学习兴趣,自然导入课题。 引出课题,明确学习目标

任务一:调查当地的主要传染病 课前作业布置:以小组为单位,走访社区卫生服务站或通过网络,调查当地常见的传染病,重点关注传染病的致病原因和主要症状,整理后填入表4-1-1。 表4-1-1 传染病致病原因主要症状流感感染流感病毒咳嗽、流涕、发热、头痛等

课前作业展示:鼓励小组代表积极展示其小组调查结果,并引导其他小组成员对其进行评价。教师适时鼓励及指导纠正。 引导学生带着问题观看相关视频后,思考讨论并发表自己的看法。 1.完成课前作业,整理统计小组调查结果及调查分析。 课前作业展示,积极展示小组成果,并认同其他小组成果,归纳总结。 3.带着问题观看视频,思考讨论并发表自己的看法。 1.通过课前作业完成当地常见的传染病,初步认识传染病的致病原因和主要症状。 2.培养学生收集并整理信息的能力,培养学生表达交流的能力。 3.视频的播放丰富课堂内容,吸引学生的注意。

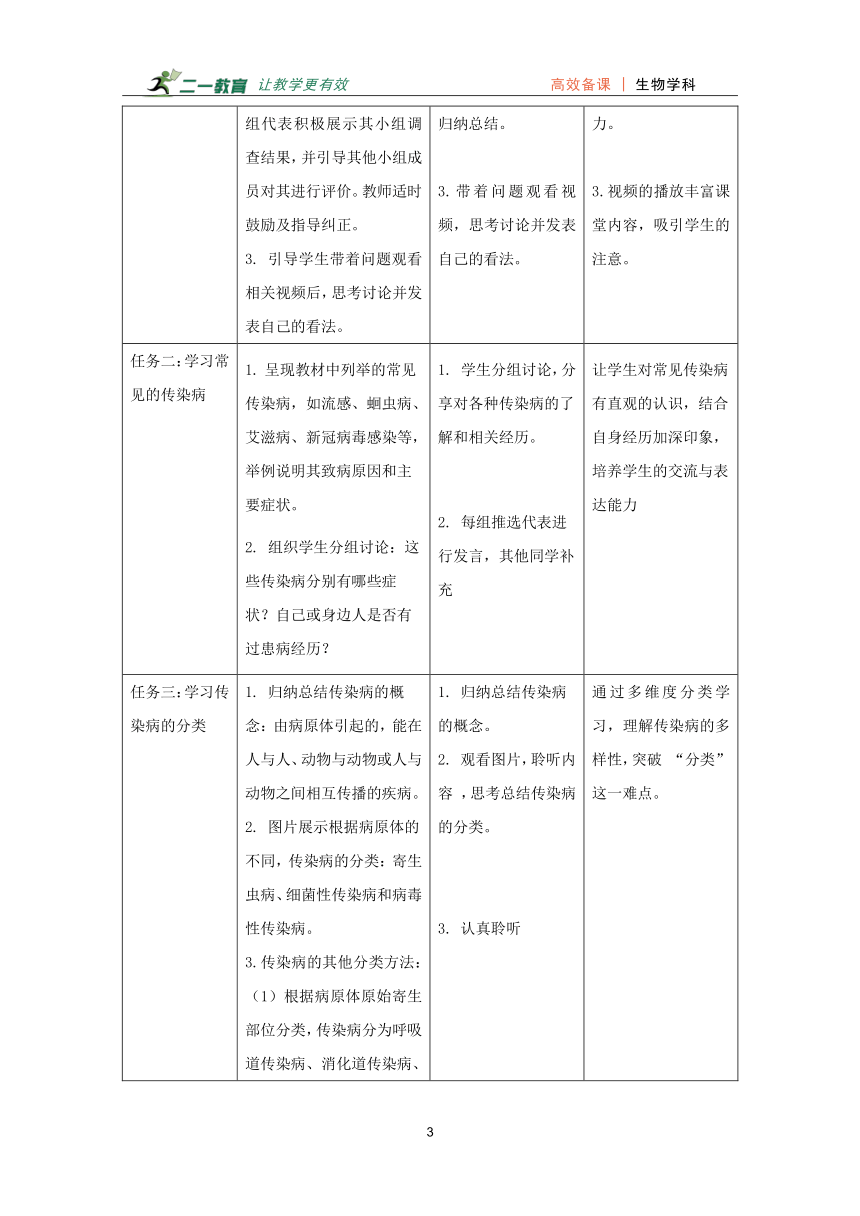

任务二:学习常见的传染病 呈现教材中列举的常见传染病,如流感、蛔虫病、艾滋病、新冠病毒感染等,举例说明其致病原因和主要症状。 2. 组织学生分组讨论:这些传染病分别有哪些症状?自己或身边人是否有过患病经历?

1. 学生分组讨论,分享对各种传染病的了解和相关经历。 2. 每组推选代表进行发言,其他同学补充

让学生对常见传染病有直观的认识,结合自身经历加深印象,培养学生的交流与表达能力

任务三:学习传染病的分类 归纳总结传染病的概念:由病原体引起的,能在人与人、动物与动物或人与动物之间相互传播的疾病。 图片展示根据病原体的不同,传染病的分类:寄生虫病、细菌性传染病和病毒性传染病。 3.传染病的其他分类方法:(1)根据病原体原始寄生部位分类,传染病分为呼吸道传染病、消化道传染病、血液传染病、体表传染病;(2)根据《中华人民共和国传染病防治法》,传染病的分类:甲类传染病:鼠疫和霍乱;乙类传染病:包括传染性非典型肺炎、艾滋病、病毒性肝炎等;丙类传染病:包括流行性感冒、流行性腮腺炎、风疹、急性出血性结膜炎等。 归纳总结传染病的概念。 观看图片,聆听内容 ,思考总结传染病的分类。 认真聆听 通过多维度分类学习,理解传染病的多样性,突破 “分类” 这一难点。

任务四:学习传染病的发生 举例说明传染病的发生与生活环境和卫生习惯有很大的关系。 展示资料:新冠疫情对经济、社会的影响,疫苗研发推动科技进步等。 提问:“从这些案例中,你认为防控传染病有什么意义?”

阅读资料后讨论,认识到传染病对健康、社会、科技的深远影响。

联系社会热点,让学生理解传染病防控的现实意义,升华情感态度。

任务五:自主学习:屠呦呦与青蒿素 布置课后作业:自主学习屠呦呦与青蒿素(阅读相关资料、观看相关视频) 归纳总结:屠呦呦获得了2015年诺贝尔生理学或医学奖、2019年被授予“共和国勋章”。 完成课后作业:阅读屠呦呦与青蒿素的相关资料,观看相关视频,并归纳总结 开拓学生的眼界,丰富课堂内容,渗透态度责任。

当堂练 引导学生完成课本P5页的【当堂练】并讲解题技巧及答案 根据所学解答问题 知识的巩固与检测,以便查漏补缺。

课堂小结 引导学生谈谈本节课的收获,完善板书,帮助学生构建知识网络 总结本节课所学内容,加深对常见传染病的理解 帮助学生梳理知识框架,强化记忆,明确重点,完善知识体系。

拓展延伸 引导学生完成【拓展延伸】的题目并注重解题技巧的培养和展示答案 1.下列疾病都是传染病的一组是( A ) A.蛔虫病、水痘、狂犬病、新冠肺炎 B.流行性乙型脑炎、腮腺炎、贫血、呆小症 C.高血压、流感、艾滋病、近视 D.动脉粥样硬化、甲肝、手足口病、坏血病 2.蛔虫病是一种常见的消化道传染病,下列做法中不属于预防蛔虫病的是( D ) A.不喝不清洁的生水,生吃蔬菜瓜果要洗净 B.饭前便后要洗手 C.粪便要经过处理杀死虫卵后,再做肥料使用 D.公共场所佩戴口罩 完成练习 进一步提升学生的解题技巧,培养学生学以致用的能力。

课后作业 布置作业: 1.自主学习【开眼界】内容:屠呦呦与青蒿素。 2.完成“新课程”同步练习相应课后作业。 完成课后作业 及时巩固所学知识,加深印象,再次查漏补缺。

板书设计

4.1.1 常见的传染病

一、调查当地的主要传染病

二、常见的传染病

传染病的分类

传染病的病原体:寄生虫、病毒、细菌等

传染病的概念:

传染病的分类:按病原体分为寄生虫病、细菌性传染病、病毒性传染病

其他传染病分类

根据病原体原始寄生部位分类,分为呼吸道传染病、消化道传染病、血液传染病、体表性传染病。

根据《中华人民共和国传染病防治法》,传染病分为甲、乙、丙三类

传染病的发生

教学反思

本节课通过新闻图片、短视频创设情境,激发了学生兴趣,课堂互动氛围良好,学生参与度高。在讲解传染病的概念、病原体等重点知识时,结合生活实例,学生理解较为清晰。

但存在明显不足:教学时间分配不合理,互动环节耗时过多,对学生个体差异关注不够,部分后进生未得到足够辅导;教学资源利用不充分,如防控纪录片等未有效运用。改进方向:合理规划各环节时间,把控互动时长;关注不同层次学生,加强对后进生的辅导;收集更多资源,丰富教学内容,提升教学效果。

冀少版生物八上4.1.1《常见的传染病》教学设计

教材分析

本节是冀少版生物八年级上册 “传染病和免疫” 单元的起始课,在学生已掌握人体生命活动调节等知识的基础上,引导学生认识常见传染病的致病原因、主要症状及分类,为后续学习免疫知识奠定重要基础。教材内容紧密联系生活实际,列举多种常见传染病,如流感、肺结核、艾滋病等,介绍了传染病的病因是由病原体引起,根据病原体不同,传染病可分为寄生虫病、细菌性传染病和病毒性传染病等,便于学生理解和接受。通过本节课的学习,能让学生充分认识到传染病对人类健康的危害,从而树立预防传染病的意识。

学情分析

八年级学生已有一定的生物学基础,知晓部分疾病的名称和症状,比如知道感冒会发烧、咳嗽,但对传染病的本质、流行规律等缺乏系统认识。他们思维活跃,好奇心强,对生活中的传染病案例关注度高,乐于参与探究性学习。同时,这个阶段的学生具备一定的分析和归纳能力,能够通过小组讨论等形式对问题进行探究。不过,他们在抽象思维方面还不够成熟,对于病原体的概念、分类及发生原因等抽象知识的理解可能存在一定难度。

核心素养目标

生命观念:举例说出常见的传染病,理解传染病与人体健康的关系,形成关注健康、珍稀生命的观念。

科学思维:通过调查当地的主要传染病,培养归纳与概括、分析与解决问题的能力。

探究实践:在学习过程中,参与资料分析、小组讨论等活动,提升探究能力和合作能力。

态度责任:关注常见的传染病,养成良好的生活习惯与卫生习惯,积极宣传传染病的相关知识。

教学重难点

重点:区分常见的传染病的类型及种类繁多的病原体如何引发疾病。

难点:将所学的传染病知识真正转化为日常生活中的自觉行为习惯,克服侥幸心理和不良习惯。

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 创设情境:秋季天气多变、时寒时暖,有的同学患了流行性感冒(流感),出现咳嗽、喉咙痛、流鼻涕、头痛、发热等症状。很快,班里有些同学也出现了相似症状,这是因为流感是一种传染病。什么是传染病?常见的传染病有哪些? 展示新课标要求及学习目标 结合生活经验思考问题,初步感知 “传染病具有传染性”。 齐读学习目标及学习重难点 从学生熟悉的生活实例入手,激发学习兴趣,自然导入课题。 引出课题,明确学习目标

任务一:调查当地的主要传染病 课前作业布置:以小组为单位,走访社区卫生服务站或通过网络,调查当地常见的传染病,重点关注传染病的致病原因和主要症状,整理后填入表4-1-1。 表4-1-1 传染病致病原因主要症状流感感染流感病毒咳嗽、流涕、发热、头痛等

课前作业展示:鼓励小组代表积极展示其小组调查结果,并引导其他小组成员对其进行评价。教师适时鼓励及指导纠正。 引导学生带着问题观看相关视频后,思考讨论并发表自己的看法。 1.完成课前作业,整理统计小组调查结果及调查分析。 课前作业展示,积极展示小组成果,并认同其他小组成果,归纳总结。 3.带着问题观看视频,思考讨论并发表自己的看法。 1.通过课前作业完成当地常见的传染病,初步认识传染病的致病原因和主要症状。 2.培养学生收集并整理信息的能力,培养学生表达交流的能力。 3.视频的播放丰富课堂内容,吸引学生的注意。

任务二:学习常见的传染病 呈现教材中列举的常见传染病,如流感、蛔虫病、艾滋病、新冠病毒感染等,举例说明其致病原因和主要症状。 2. 组织学生分组讨论:这些传染病分别有哪些症状?自己或身边人是否有过患病经历?

1. 学生分组讨论,分享对各种传染病的了解和相关经历。 2. 每组推选代表进行发言,其他同学补充

让学生对常见传染病有直观的认识,结合自身经历加深印象,培养学生的交流与表达能力

任务三:学习传染病的分类 归纳总结传染病的概念:由病原体引起的,能在人与人、动物与动物或人与动物之间相互传播的疾病。 图片展示根据病原体的不同,传染病的分类:寄生虫病、细菌性传染病和病毒性传染病。 3.传染病的其他分类方法:(1)根据病原体原始寄生部位分类,传染病分为呼吸道传染病、消化道传染病、血液传染病、体表传染病;(2)根据《中华人民共和国传染病防治法》,传染病的分类:甲类传染病:鼠疫和霍乱;乙类传染病:包括传染性非典型肺炎、艾滋病、病毒性肝炎等;丙类传染病:包括流行性感冒、流行性腮腺炎、风疹、急性出血性结膜炎等。 归纳总结传染病的概念。 观看图片,聆听内容 ,思考总结传染病的分类。 认真聆听 通过多维度分类学习,理解传染病的多样性,突破 “分类” 这一难点。

任务四:学习传染病的发生 举例说明传染病的发生与生活环境和卫生习惯有很大的关系。 展示资料:新冠疫情对经济、社会的影响,疫苗研发推动科技进步等。 提问:“从这些案例中,你认为防控传染病有什么意义?”

阅读资料后讨论,认识到传染病对健康、社会、科技的深远影响。

联系社会热点,让学生理解传染病防控的现实意义,升华情感态度。

任务五:自主学习:屠呦呦与青蒿素 布置课后作业:自主学习屠呦呦与青蒿素(阅读相关资料、观看相关视频) 归纳总结:屠呦呦获得了2015年诺贝尔生理学或医学奖、2019年被授予“共和国勋章”。 完成课后作业:阅读屠呦呦与青蒿素的相关资料,观看相关视频,并归纳总结 开拓学生的眼界,丰富课堂内容,渗透态度责任。

当堂练 引导学生完成课本P5页的【当堂练】并讲解题技巧及答案 根据所学解答问题 知识的巩固与检测,以便查漏补缺。

课堂小结 引导学生谈谈本节课的收获,完善板书,帮助学生构建知识网络 总结本节课所学内容,加深对常见传染病的理解 帮助学生梳理知识框架,强化记忆,明确重点,完善知识体系。

拓展延伸 引导学生完成【拓展延伸】的题目并注重解题技巧的培养和展示答案 1.下列疾病都是传染病的一组是( A ) A.蛔虫病、水痘、狂犬病、新冠肺炎 B.流行性乙型脑炎、腮腺炎、贫血、呆小症 C.高血压、流感、艾滋病、近视 D.动脉粥样硬化、甲肝、手足口病、坏血病 2.蛔虫病是一种常见的消化道传染病,下列做法中不属于预防蛔虫病的是( D ) A.不喝不清洁的生水,生吃蔬菜瓜果要洗净 B.饭前便后要洗手 C.粪便要经过处理杀死虫卵后,再做肥料使用 D.公共场所佩戴口罩 完成练习 进一步提升学生的解题技巧,培养学生学以致用的能力。

课后作业 布置作业: 1.自主学习【开眼界】内容:屠呦呦与青蒿素。 2.完成“新课程”同步练习相应课后作业。 完成课后作业 及时巩固所学知识,加深印象,再次查漏补缺。

板书设计

4.1.1 常见的传染病

一、调查当地的主要传染病

二、常见的传染病

传染病的分类

传染病的病原体:寄生虫、病毒、细菌等

传染病的概念:

传染病的分类:按病原体分为寄生虫病、细菌性传染病、病毒性传染病

其他传染病分类

根据病原体原始寄生部位分类,分为呼吸道传染病、消化道传染病、血液传染病、体表性传染病。

根据《中华人民共和国传染病防治法》,传染病分为甲、乙、丙三类

传染病的发生

教学反思

本节课通过新闻图片、短视频创设情境,激发了学生兴趣,课堂互动氛围良好,学生参与度高。在讲解传染病的概念、病原体等重点知识时,结合生活实例,学生理解较为清晰。

但存在明显不足:教学时间分配不合理,互动环节耗时过多,对学生个体差异关注不够,部分后进生未得到足够辅导;教学资源利用不充分,如防控纪录片等未有效运用。改进方向:合理规划各环节时间,把控互动时长;关注不同层次学生,加强对后进生的辅导;收集更多资源,丰富教学内容,提升教学效果。

同课章节目录