37 第二部分 考前适度训练 学科核心素养专训(8) 科学思维——批判性思维与创造性思维 课件-2026版高考二轮专题复习与策略生物

文档属性

| 名称 | 37 第二部分 考前适度训练 学科核心素养专训(8) 科学思维——批判性思维与创造性思维 课件-2026版高考二轮专题复习与策略生物 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-28 15:20:56 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

第二部分 考前适度训练

二、学科核心素养专训

学科核心素养专训(八)

科学思维——批判性思维与创造性思维

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

1.(2024·湖南长郡中学月考)关于酶的催化机制,“过渡态理论”认为反应过程中,底物需要经过一个中间的过渡状态,然后才转化成产物。酶与底物的结合可以促进底物形成过渡态,过渡态和酶紧密结合,降低反应活化能,反应速率加快。 以下依据中不支持该理论的是( )

A.在酶促反应进程中,确实有高能量的中间状态存在

B.用底物类似物作为抗原,诱导产生的特异性抗体能够催化反应的进行

C.酶与底物过渡态的亲和力要远大于酶与底物或产物的亲和力

D.使用底物过渡态类似物作抑制剂,抑制率小于底物类似物抑制剂

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

D [底物需要经过一个中间的过渡状态,然后才转化成产物,酶与底物的结合可以促进底物形成过渡态,过渡态和酶紧密结合后,能降低反应活化能,因此在酶促反应进程中,确实有高能量的中间状态存在,之后才会降低反应活化能,A正确;用底物类似物作为抗原,诱导产生的特异性抗体能与底物类似物特异结合,形成过渡态,能够催化反应的进行,支持该理论,B正确;酶与底物过渡态的亲和力要远大于酶与底物或产物的亲和力,支持过渡态和酶紧密结合,C正确;过渡态能和酶紧密结合,使用底物过渡态类似物作抑制剂,抑制率应该大于底物类似物抑制剂,D错误。]

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

2.(2024·湖北名校联盟模拟)绿色开花植物主要存在自花传粉与异花传粉两种传粉方式,且大部分以异花传粉为主。从进化的角度,有人提出了与自花传粉相比,异花传粉是更有利变异的观点。下列相关叙述不支持该观点的是( )

A.自花传粉会增加隐性基因被表达出来的机会,连续自交后代生活力减弱

B.自花传粉植物在不利和适宜的环境条件下均存在,是自然选择的结果

C.异花传粉植物的花粉主要依靠风力或昆虫传播,可以更好的扩大物种分布范围

D.异花传粉的出现,可产生更多的基因重组类型,后代生活力、适应性更强

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

B [杂合子自花传粉完成自交,发生性状分离,隐性纯合性状表达,连续自交易出现近亲衰退,导致后代生活力降低,支持与自花传粉相比,异花传粉是更有利变异的观点,A不符合题意;自花传粉植物在不利和适宜的环境条件下均存在,是自然选择的结果,是适应环境的表现,但不支持异花传粉是更有利变异的观点,B符合题意;异花传粉植物的花粉主要依靠风力或昆虫传播,有利于扩大花粉的传播范围,增加种群空间分布,支持异花传粉是更有利变异的观点,C不符合题意;异花传粉的出现,可产生更多的基因重组类型,后代生活力、适应性更强,支持异花传粉是更有利变异的观点,D不符合题意。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

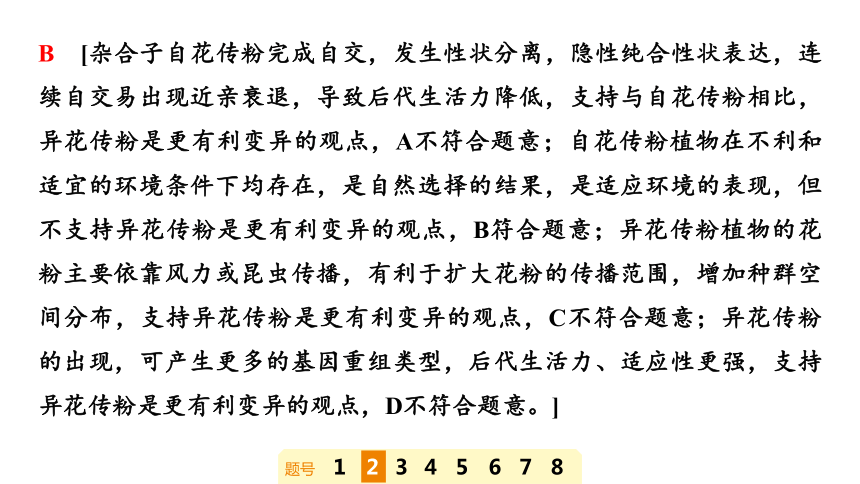

3.(2024·天津期末)关于性染色体的起源,有假说认为“性染色体(③为X、④为Y)是由常染色体(①、②)转化而来的”(如图)。若此假说成立,下列分析不正确的是( )

A.减数分裂时,性染色体的互换可发生在Ⅱ区段

B.抗维生素D佝偻病的致病基因位于③的Ⅲ区段,其遗传特点之一为女性患者多于男性患者

C.常染色体转化为性染色体的过程发生了染色体结构变异

D.图示的X染色体上不存在重复基因

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

D [Ⅱ区段是X、Y染色体的同源区段,性染色体的互换可发生在Ⅱ区段,A正确;抗维生素D佝偻病是伴X染色体显性遗传病,其致病基因位于③的Ⅲ区段,其遗传特点之一为女性患者多于男性患者,B正确;据图可知,常染色体转化为性染色体发生了结构变异,属于染色体结构变异,C正确;同源染色体上可能携带完全相同的基因,经过图示变化后,X染色体上可能出现重复基因,D错误。]

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

4.(2024·江西上饶一模)抑郁症是一类以抑郁心境为主要特点的情感障碍。大量研究表明,抑郁症的发生与突触间隙的5-HT、多巴胺等单胺类神经递质的缺乏有关,由此建立了抑郁症发生的“单胺类递质学说”。下列现象不能支持该学说的是( )

A.抑制5-HT的释放会导致个体出现抑郁症表现

B.抑郁症患者突触前膜上5-HT转运蛋白表达量提高,使更多的5-HT重吸收进前膜

C.部分抑郁症患者5-HT受体及其mRNA的表达水平基本不变

D.症状改善的抑郁症患者突触间隙5-HT含量逐步提高

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

C [抑制突触前膜5-HT的释放会导致突触后膜无法产生兴奋,进而使实验动物出现抑郁症表现,A不符合题意;抑郁症患者突触前膜5-HT转运蛋白表达量提高,使更多的5-HT重吸收进突触前膜,导致突触间隙的5-HT含量降低,进而引发抑郁症,B不符合题意;部分抑郁症患者5-HT受体及其mRNA的表达水平基本不变,这并不能说明抑郁症的发生与突触间隙的5-HT、多巴胺等单胺类神经递质的缺乏有关,C符合题意;推测抑郁症的发生是突触间隙中5-HT的含量下降所致,故症状改善的抑郁症患者突触间隙中5-HT含量逐步提高,D不符合题意。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

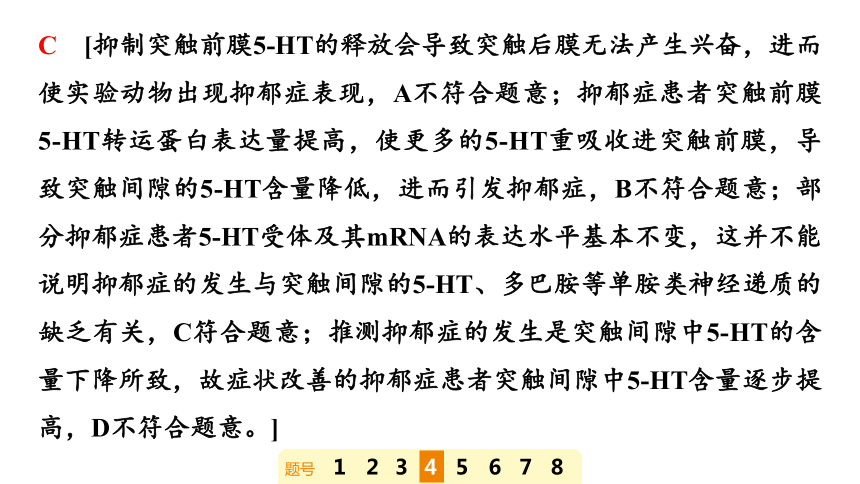

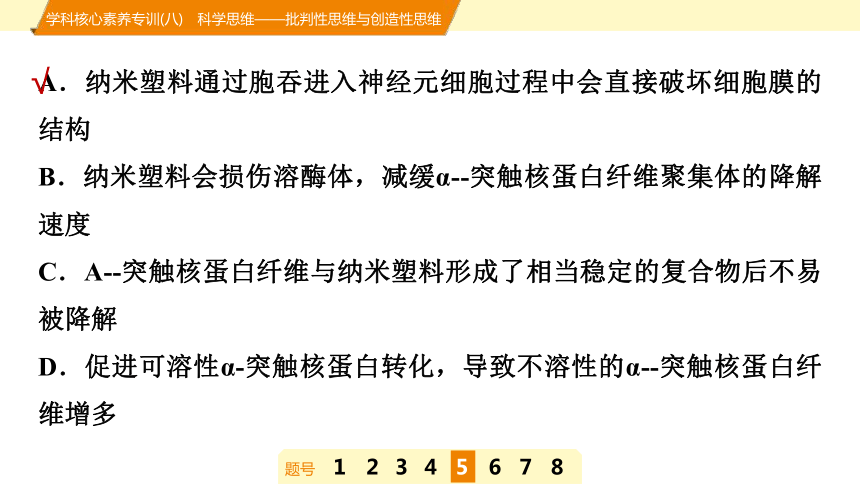

5.(2024·广东深圳一模)α 突触核蛋白纤维(不溶性)在脑神经元中的异常聚集被认为是帕金森病致病的关键因素。有科研团队用小鼠模型研究α -突触核蛋白纤维和纳米塑料(直径1 μm)在神经细胞中的相互作用(如图),并得出“纳米塑料可能诱发帕金森病”的结论。下列叙述中不支持这一结论的是( )

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

A.纳米塑料通过胞吞进入神经元细胞过程中会直接破坏细胞膜的结构

B.纳米塑料会损伤溶酶体,减缓α- 突触核蛋白纤维聚集体的降解速度

C.Α- 突触核蛋白纤维与纳米塑料形成了相当稳定的复合物后不易被降解

D.促进可溶性α 突触核蛋白转化,导致不溶性的α -突触核蛋白纤维增多

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

A [由图可知,纳米塑料通过胞吞进入神经元细胞过程中不会破坏细胞膜的结构,A符合题意;纳米塑料会损伤溶酶体,进而冲撞溶酶体,导致α -突触核蛋白纤维进入细胞质,减缓α -突触核蛋白纤维聚集体的降解速度,B不符合题意;α -突触核蛋白纤维与纳米塑料形成了相当稳定的复合物后不易被降解,从而在细胞中积累,C不符合题意;纳米塑料损伤溶酶体,促进可溶性α -突触核蛋白转化,导致不溶性的α -突触核蛋白纤维增多,D不符合题意。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

6.(2024·浙江杭州模拟)普氏原羚是我国特有的濒危动物,雄羚长有一对有环棱的黑色硬角,雌羚则无角。在非繁殖季节,同一性别的个体常聚在一起活动,即同性聚群。生态学家提出如下假说:形态相同的个体集中在一起,能有效迷惑天敌,使其难以果断选择捕食对象,减少了被捕食的机会。为检验该假说的正确性,研究小组用狗(能将抛到草坪上的物体叼回来),质量和大小等相同且适宜的橡胶圈和橡胶棒做了如下表的模拟实验,相关叙述正确的是( )

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

组别 实验处理 统计并记录

实验组 1 同时向草坪中抛出2个相同的橡胶圈 分别记录每次抛出后,狗叼回第一个物体所用的时间

2 同时向草坪中抛出2个相同的橡胶棒

对照组 ?

A.“?”处的操作是同时向草坪中抛出2个相同的橡胶圈和2个相同的橡胶棒

B.实验中的橡胶圈和橡胶棒分别模拟的是雄性和雌性藏羚羊

C.若对照组所用的时间明显少于实验组1和实验组2,说明假说成立

D.同性聚群使雌雄普氏原羚处于相对隔离状态,阻碍了种群内的基因交流

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

C [依据假说内容可知,对照组的处理应该是同时向草坪中抛出分别与实验组1和实验组2质量和大小等相同的一个橡胶棒和一个橡胶圈,如果对照组所用的时间明显少于实验组1和实验组2,则说明假说成立,A错误,C正确;本实验利用质量和大小等相同且适宜的橡胶圈和橡胶棒分别模拟雄性或雌性普氏原羚,B错误;非繁殖季节时出现同性聚群现象,故不影响种群内基因交流,D错误。]

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

7.(2024·广西南宁二模)某湖滨湿地生态系统有芦苇、荇菜、莲、芡实、苦草、黑藻等多种水生植物,蛙类、鱼类等多种动物。莺飞草长、生机盎然。当地为开发利用该湖泊湿地拟采取“莲藕生态养鱼”的种养复合生态型模式。为扩大莲藕种植面积准备清除池塘中各种野生植物。下列对该项目评价正确的是( )

A.开发后大面积种植莲藕一定不会影响群落的种间关系

B.开发后湿地生态系统对污水的净化能力一定会增强

C.开发后植被种类的减少一定会降低该生态系统固定的能量

D.开发后该生态系统的自我调节能力会下降

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

D [开发后大面积种植莲藕(会与其他植物发生种间竞争),一定程度上会影响群落的种间关系,A错误;开发后,物种减少,营养结构更简单,该湿地生态系统的自我调节能力会下降,其净化能力也会下降,B错误,D正确;开发后,植被种类会减少,但植物数量不一定会减少,总光合作用不一定会降低,该生态系统固定的能量不一定会降低,C错误。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

8.(2024·湖北武汉模拟)油菜素内酯(BL)是植物生长发育所必需的植物激素。为研究其跨膜运输机制,我国科研人员进行了如下实验。

实验一:ABCB19过去被认为是运输生长素的转运蛋白,但对ABCB19蛋白突变体植株进行培育,发现其表型与其他的生长素运输蛋白突变体表现出明显差异。

实验二:为探究ABCB19的底物特异性,用纯化的ABCB19分别与生长素(IAA)、赤霉素(GA)、BL在适宜条件下混合,加入足量ATP后,测定各组ATP酶活性,结果见图1。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

请回答下列问题:

(1)BL在细胞内合成,含有多个亲水基团,可能难以通过_________

的方式运出细胞。

(2)ABCB19蛋白具有ATP酶活性,与底物结合时会被激活,ATP酶活性可以反映ABCB19的活性。据此分析,图1结果表明__________

____________________________________________________________________________________________________________________。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

自由扩散

ABCB19可与油菜素内酯发生特异性结合(或ABCB19可被油菜素内酯特异性激活)

(3)结合实验一和实验二的结果,提出关于转运蛋白ABCB19的假说:_______________________________________________________

_________________________________________________________。

为验证上述假说,科研人员利用3H标记的BL、

脂质体WT和EQ、ATP、ATP酶抑制剂等进行

转运实验。请根据图2的结果,补全实验设计表

格。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

ABCB19能通过主动运输转运油菜素内酯(或ABCB19是运输油菜素内酯的载体蛋白)

注:WT为含ABCB19蛋白的脂质体,EQ为含突变型ABCB19蛋白的脂质体,突变型ABCB19蛋白不具有ATP酶活性;“+”表示添加,“-”表示不添加。

分组 脂质体 3H- BL ATP ATP酶抑制剂

甲 ①________________ + + ②________________

乙 WT + + ③________________

丙 EQ + + -

丁 ④________________ + + +

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

WT

-

+

EQ

(4)图2中曲线甲后期趋于平缓的原因是_________________________

_________________________________________________________。

[解析] (1)由图可知,BL在转运的过程中消耗了一定量的ATP,说明BL转运出细胞的方式为主动运输,且当底物浓度达到一定时,BL转运时ATP酶活性不再变化,此时限制BL转运的因素主要是载体蛋白的数量,说明BL的转运需要载体协助,因此BL可能难以通过自由扩散的方式运出细胞。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

加入的3H-BL有限或ATP有限(ATP被消耗)

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

(2)ABCB19蛋白具有ATP酶活性,与底物结合时会被激活,ATP酶活性可以反映ABCB19的活性。由图1可知,在一定的范围内,随着BL浓度的增加,ATP酶活性逐渐增加,即ABCB19的活性增加,表明ABCB19可与油菜素内酯发生特异性结合(或ABCB19可被油菜素内酯特异性激活)。

(3)结合实验一和二的结果,转运蛋白ABCB19的假说为ABCB19能通过主动运输转运油菜素内酯(或ABCB19是运输油菜素内酯的载体蛋白);根据实验的对照原则可知,①为WT,②为-,③为+,④为EQ。

(4)由于随着反应的不断进行,ATP不断被消耗或加入的3H -BL有限,导致脂质体内3H- BL的量不再增加,因此图2中曲线甲后期趋于平缓。

(教师用书独具)

1.(2024·江西上饶一模)不同的抗原进入机体可以刺激机体产生不同的抗体,对此种现象曾经有两种假说:“模板假说”认为抗体是在抗原进入机体后以抗原为模板设计出来的;“克隆选择假说”认为在抗原进入机体之前,体内就存在具有不同受体的B细胞。为了验证“克隆选择假说”是正确的,科学家做了如下实验。已知高剂量具有放射性同位素标记的抗原能够杀死全部具有与其互补受体的B细胞,下列叙述不正确的是( )

组别 第一次注射 一段时间后,第二次注射 实验结果

① 高剂量具有放射性同位素标记的抗原X 适宜剂量的抗原X

② 高剂量具有放射性同位素标记的抗原X 适宜剂量的抗原Y

③ 高剂量的抗原X 适宜剂量的抗原Y 小鼠既能产生抗X抗体,也能产生抗Y抗体

A.抗体针对外来抗原进行免疫反应的过程为特异性免疫

B.B细胞的活化需要抗原和辅助性T细胞的刺激及细胞因子的作用

C.组别①第二次注射抗原X后浆细胞可来自记忆B细胞和B细胞的分裂分化

D.组别①不产生抗X抗体,组别②不产生抗X抗体、产生抗Y抗体,支持“克隆选择假说”

√

C [抗体是体液免疫过程中由浆细胞产生的,抗体能与相应的抗原特异性结合产生免疫反应,A正确;B细胞的活化需要抗原与B细胞直接接触,也需要辅助性T细胞的刺激及细胞因子的作用,即需要两个信号的刺激,同时需要细胞因子的作用,B正确;分析题意可知,高剂量具有放射性同位素标记的抗原能够杀死全部具有与其互补受体的B细胞,则组别①第二次注射抗原X后浆细胞来自记忆B细胞的分裂分化,C错误;“克隆选择假说”认为在抗原进入机体之前,体内就存在具有不同受体的B细胞,如果实验结果支持克隆选择学说,则小鼠对未标记抗原X不发生免疫反应,对抗原Y仍能发生正常免疫反应,即组别①的实验结果是不产生抗 X(和抗 Y)抗体;组别②的实验结果是不产生抗X抗体,产生抗 Y抗体,D正确。]

2.(2024·北京西城一模)BAT(褐色脂肪组织)细胞含有大量线粒体,具有分解脂肪和产热的功能,其数量及代谢异常与肥胖、衰老等现象相关。

(1)图1表示有氧呼吸第三阶段,H+通过复合体I、Ⅲ、Ⅳ运至线粒体膜间隙,并顺浓度梯度通过_____________(细胞结构)上的ATP合酶,生成大量ATP。

(2)图2为BAT细胞在寒冷刺激下增加产热的机制:产热复合体提高线粒体中Ca2+浓度→促进有氧呼吸第二阶段(三羧酸循环)→提高H+跨膜浓度梯度→_____________________________________________

_____________→_________________、产热增加。

线粒体内膜

UCP1将H+运至线粒体基质,减小了膜两侧H+的跨膜浓度梯度

ATP合成比例减少

(3)产热复合体包含E、M和UCP1三种蛋白质。为研究三者的互作情况,构建了三种质粒,分别表达U-CP1 HA融合蛋白、E -FLAG融合蛋白、M -FLAG融合蛋白,并获得了转入不同质粒组合的细胞。先利用抗HA抗体偶联磁珠对各组总蛋白进行收集,将收集的蛋白电泳,再分别用抗FLAG抗体与抗HA抗体进行检测,结果如图3。分析图2产热复合体中的A、B分别为__________蛋白。

M、E

(4)BAT细胞在凋亡过程中会释放肌苷,与相关细胞膜上受体结合发挥作用。用肌苷处理健康BAT和WAT(白色脂肪细胞,主要储存脂肪),发现二者UCP1基因的表达量均显著提高。阐释BAT凋亡时释放肌苷的意义。_____________________________________________

_________________________________________________________。

BAT细胞凋亡时释放肌苷,可促进健康的BAT和WAT细胞UCP1基因表达而增加产热,从而维持机体的体温平衡

(5)ENT1是肌苷转运蛋白,在BAT细胞高表达。研究表明,抑制ENT1可以增加胞外肌苷水平,增强细胞产热能力。有人提出可通过抑制ENT1治疗肥胖,从稳态与平衡的角度评价该方案并说明理由。_______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

有一定的合理性。抑制ENTl可提高胞外肌苷水平,促进BAT和WAT细胞有机物分解,增加产热,达到减重的效果。然而ENT1通过调节胞外肌苷水平,维持体温相对稳定,抑制ENT1可能破坏机体体温平衡的稳态

[解析] (1)由图1可知,H+通过复合体I、Ⅲ、Ⅳ运至线粒体膜间隙,并顺浓度梯度通过线粒体内膜(细胞结构)上的ATP合酶,完成有氧呼吸第三阶段的反应,生成大量ATP。

(2)由图2可知,产热复合体提高线粒体中Ca2+浓度,促进有氧呼吸第二阶段(三羧酸循环),提高H+跨膜浓度梯度,促使UCP1将H+运至线粒体基质,减小了膜两侧H+的浓度梯度,使ATP合成比例减少、产热增加。

(3)提取各组总蛋白,用抗HA抗体偶联磁珠进行收集,该磁珠通过抗HA抗体结合HA,即UCP1-HA,故用抗HA抗体检测时,含UCP1-HA的均可检测到阳性条带。同理,若某物质可以与UCP1结合,则在用磁珠收集后会检测到该物质,原理如图a:

据图a原理,结合图3,用抗FLAG抗体检测时存在一条杂交带,说明用磁珠收集后得到了E-FLAG,说明E可以与UCP1识别并结合,同理可知UCP1不能与M结合,但三者一起转入时出现了三条条带,可说明E与M结合,且UCP1通过与E结合形成UCP1-E-M复合物,如图b:

(4)由题意可知,BAT细胞在凋亡过程中会释放肌苷,可促进健康的BAT和WAT细胞UCP1基因表达而增加产热,从而维持机体的体温平衡。

(5)由于ENT1是肌苷转运蛋白,在BAT细胞高表达。如果抑制ENT1可以增加胞外肌苷水平,增强细胞产热能力,因此通过抑制ENT1治疗肥胖有一定的合理性。因为抑制ENT1可提高胞外肌苷水平,促进BAT和WAT细胞有机物分解,增加产热,达到减重的效果。然而ENT1通过调节胞外肌苷水平,维持体温相对稳定,抑制ENT1可能破坏机体体温平衡的稳态。

谢 谢

第二部分 考前适度训练

二、学科核心素养专训

学科核心素养专训(八)

科学思维——批判性思维与创造性思维

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

1.(2024·湖南长郡中学月考)关于酶的催化机制,“过渡态理论”认为反应过程中,底物需要经过一个中间的过渡状态,然后才转化成产物。酶与底物的结合可以促进底物形成过渡态,过渡态和酶紧密结合,降低反应活化能,反应速率加快。 以下依据中不支持该理论的是( )

A.在酶促反应进程中,确实有高能量的中间状态存在

B.用底物类似物作为抗原,诱导产生的特异性抗体能够催化反应的进行

C.酶与底物过渡态的亲和力要远大于酶与底物或产物的亲和力

D.使用底物过渡态类似物作抑制剂,抑制率小于底物类似物抑制剂

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

D [底物需要经过一个中间的过渡状态,然后才转化成产物,酶与底物的结合可以促进底物形成过渡态,过渡态和酶紧密结合后,能降低反应活化能,因此在酶促反应进程中,确实有高能量的中间状态存在,之后才会降低反应活化能,A正确;用底物类似物作为抗原,诱导产生的特异性抗体能与底物类似物特异结合,形成过渡态,能够催化反应的进行,支持该理论,B正确;酶与底物过渡态的亲和力要远大于酶与底物或产物的亲和力,支持过渡态和酶紧密结合,C正确;过渡态能和酶紧密结合,使用底物过渡态类似物作抑制剂,抑制率应该大于底物类似物抑制剂,D错误。]

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

2.(2024·湖北名校联盟模拟)绿色开花植物主要存在自花传粉与异花传粉两种传粉方式,且大部分以异花传粉为主。从进化的角度,有人提出了与自花传粉相比,异花传粉是更有利变异的观点。下列相关叙述不支持该观点的是( )

A.自花传粉会增加隐性基因被表达出来的机会,连续自交后代生活力减弱

B.自花传粉植物在不利和适宜的环境条件下均存在,是自然选择的结果

C.异花传粉植物的花粉主要依靠风力或昆虫传播,可以更好的扩大物种分布范围

D.异花传粉的出现,可产生更多的基因重组类型,后代生活力、适应性更强

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

B [杂合子自花传粉完成自交,发生性状分离,隐性纯合性状表达,连续自交易出现近亲衰退,导致后代生活力降低,支持与自花传粉相比,异花传粉是更有利变异的观点,A不符合题意;自花传粉植物在不利和适宜的环境条件下均存在,是自然选择的结果,是适应环境的表现,但不支持异花传粉是更有利变异的观点,B符合题意;异花传粉植物的花粉主要依靠风力或昆虫传播,有利于扩大花粉的传播范围,增加种群空间分布,支持异花传粉是更有利变异的观点,C不符合题意;异花传粉的出现,可产生更多的基因重组类型,后代生活力、适应性更强,支持异花传粉是更有利变异的观点,D不符合题意。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

3.(2024·天津期末)关于性染色体的起源,有假说认为“性染色体(③为X、④为Y)是由常染色体(①、②)转化而来的”(如图)。若此假说成立,下列分析不正确的是( )

A.减数分裂时,性染色体的互换可发生在Ⅱ区段

B.抗维生素D佝偻病的致病基因位于③的Ⅲ区段,其遗传特点之一为女性患者多于男性患者

C.常染色体转化为性染色体的过程发生了染色体结构变异

D.图示的X染色体上不存在重复基因

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

D [Ⅱ区段是X、Y染色体的同源区段,性染色体的互换可发生在Ⅱ区段,A正确;抗维生素D佝偻病是伴X染色体显性遗传病,其致病基因位于③的Ⅲ区段,其遗传特点之一为女性患者多于男性患者,B正确;据图可知,常染色体转化为性染色体发生了结构变异,属于染色体结构变异,C正确;同源染色体上可能携带完全相同的基因,经过图示变化后,X染色体上可能出现重复基因,D错误。]

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

4.(2024·江西上饶一模)抑郁症是一类以抑郁心境为主要特点的情感障碍。大量研究表明,抑郁症的发生与突触间隙的5-HT、多巴胺等单胺类神经递质的缺乏有关,由此建立了抑郁症发生的“单胺类递质学说”。下列现象不能支持该学说的是( )

A.抑制5-HT的释放会导致个体出现抑郁症表现

B.抑郁症患者突触前膜上5-HT转运蛋白表达量提高,使更多的5-HT重吸收进前膜

C.部分抑郁症患者5-HT受体及其mRNA的表达水平基本不变

D.症状改善的抑郁症患者突触间隙5-HT含量逐步提高

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

C [抑制突触前膜5-HT的释放会导致突触后膜无法产生兴奋,进而使实验动物出现抑郁症表现,A不符合题意;抑郁症患者突触前膜5-HT转运蛋白表达量提高,使更多的5-HT重吸收进突触前膜,导致突触间隙的5-HT含量降低,进而引发抑郁症,B不符合题意;部分抑郁症患者5-HT受体及其mRNA的表达水平基本不变,这并不能说明抑郁症的发生与突触间隙的5-HT、多巴胺等单胺类神经递质的缺乏有关,C符合题意;推测抑郁症的发生是突触间隙中5-HT的含量下降所致,故症状改善的抑郁症患者突触间隙中5-HT含量逐步提高,D不符合题意。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

5.(2024·广东深圳一模)α 突触核蛋白纤维(不溶性)在脑神经元中的异常聚集被认为是帕金森病致病的关键因素。有科研团队用小鼠模型研究α -突触核蛋白纤维和纳米塑料(直径1 μm)在神经细胞中的相互作用(如图),并得出“纳米塑料可能诱发帕金森病”的结论。下列叙述中不支持这一结论的是( )

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

A.纳米塑料通过胞吞进入神经元细胞过程中会直接破坏细胞膜的结构

B.纳米塑料会损伤溶酶体,减缓α- 突触核蛋白纤维聚集体的降解速度

C.Α- 突触核蛋白纤维与纳米塑料形成了相当稳定的复合物后不易被降解

D.促进可溶性α 突触核蛋白转化,导致不溶性的α -突触核蛋白纤维增多

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

A [由图可知,纳米塑料通过胞吞进入神经元细胞过程中不会破坏细胞膜的结构,A符合题意;纳米塑料会损伤溶酶体,进而冲撞溶酶体,导致α -突触核蛋白纤维进入细胞质,减缓α -突触核蛋白纤维聚集体的降解速度,B不符合题意;α -突触核蛋白纤维与纳米塑料形成了相当稳定的复合物后不易被降解,从而在细胞中积累,C不符合题意;纳米塑料损伤溶酶体,促进可溶性α -突触核蛋白转化,导致不溶性的α -突触核蛋白纤维增多,D不符合题意。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

6.(2024·浙江杭州模拟)普氏原羚是我国特有的濒危动物,雄羚长有一对有环棱的黑色硬角,雌羚则无角。在非繁殖季节,同一性别的个体常聚在一起活动,即同性聚群。生态学家提出如下假说:形态相同的个体集中在一起,能有效迷惑天敌,使其难以果断选择捕食对象,减少了被捕食的机会。为检验该假说的正确性,研究小组用狗(能将抛到草坪上的物体叼回来),质量和大小等相同且适宜的橡胶圈和橡胶棒做了如下表的模拟实验,相关叙述正确的是( )

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

组别 实验处理 统计并记录

实验组 1 同时向草坪中抛出2个相同的橡胶圈 分别记录每次抛出后,狗叼回第一个物体所用的时间

2 同时向草坪中抛出2个相同的橡胶棒

对照组 ?

A.“?”处的操作是同时向草坪中抛出2个相同的橡胶圈和2个相同的橡胶棒

B.实验中的橡胶圈和橡胶棒分别模拟的是雄性和雌性藏羚羊

C.若对照组所用的时间明显少于实验组1和实验组2,说明假说成立

D.同性聚群使雌雄普氏原羚处于相对隔离状态,阻碍了种群内的基因交流

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

C [依据假说内容可知,对照组的处理应该是同时向草坪中抛出分别与实验组1和实验组2质量和大小等相同的一个橡胶棒和一个橡胶圈,如果对照组所用的时间明显少于实验组1和实验组2,则说明假说成立,A错误,C正确;本实验利用质量和大小等相同且适宜的橡胶圈和橡胶棒分别模拟雄性或雌性普氏原羚,B错误;非繁殖季节时出现同性聚群现象,故不影响种群内基因交流,D错误。]

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

7.(2024·广西南宁二模)某湖滨湿地生态系统有芦苇、荇菜、莲、芡实、苦草、黑藻等多种水生植物,蛙类、鱼类等多种动物。莺飞草长、生机盎然。当地为开发利用该湖泊湿地拟采取“莲藕生态养鱼”的种养复合生态型模式。为扩大莲藕种植面积准备清除池塘中各种野生植物。下列对该项目评价正确的是( )

A.开发后大面积种植莲藕一定不会影响群落的种间关系

B.开发后湿地生态系统对污水的净化能力一定会增强

C.开发后植被种类的减少一定会降低该生态系统固定的能量

D.开发后该生态系统的自我调节能力会下降

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

D [开发后大面积种植莲藕(会与其他植物发生种间竞争),一定程度上会影响群落的种间关系,A错误;开发后,物种减少,营养结构更简单,该湿地生态系统的自我调节能力会下降,其净化能力也会下降,B错误,D正确;开发后,植被种类会减少,但植物数量不一定会减少,总光合作用不一定会降低,该生态系统固定的能量不一定会降低,C错误。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

8.(2024·湖北武汉模拟)油菜素内酯(BL)是植物生长发育所必需的植物激素。为研究其跨膜运输机制,我国科研人员进行了如下实验。

实验一:ABCB19过去被认为是运输生长素的转运蛋白,但对ABCB19蛋白突变体植株进行培育,发现其表型与其他的生长素运输蛋白突变体表现出明显差异。

实验二:为探究ABCB19的底物特异性,用纯化的ABCB19分别与生长素(IAA)、赤霉素(GA)、BL在适宜条件下混合,加入足量ATP后,测定各组ATP酶活性,结果见图1。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

请回答下列问题:

(1)BL在细胞内合成,含有多个亲水基团,可能难以通过_________

的方式运出细胞。

(2)ABCB19蛋白具有ATP酶活性,与底物结合时会被激活,ATP酶活性可以反映ABCB19的活性。据此分析,图1结果表明__________

____________________________________________________________________________________________________________________。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

自由扩散

ABCB19可与油菜素内酯发生特异性结合(或ABCB19可被油菜素内酯特异性激活)

(3)结合实验一和实验二的结果,提出关于转运蛋白ABCB19的假说:_______________________________________________________

_________________________________________________________。

为验证上述假说,科研人员利用3H标记的BL、

脂质体WT和EQ、ATP、ATP酶抑制剂等进行

转运实验。请根据图2的结果,补全实验设计表

格。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

ABCB19能通过主动运输转运油菜素内酯(或ABCB19是运输油菜素内酯的载体蛋白)

注:WT为含ABCB19蛋白的脂质体,EQ为含突变型ABCB19蛋白的脂质体,突变型ABCB19蛋白不具有ATP酶活性;“+”表示添加,“-”表示不添加。

分组 脂质体 3H- BL ATP ATP酶抑制剂

甲 ①________________ + + ②________________

乙 WT + + ③________________

丙 EQ + + -

丁 ④________________ + + +

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

WT

-

+

EQ

(4)图2中曲线甲后期趋于平缓的原因是_________________________

_________________________________________________________。

[解析] (1)由图可知,BL在转运的过程中消耗了一定量的ATP,说明BL转运出细胞的方式为主动运输,且当底物浓度达到一定时,BL转运时ATP酶活性不再变化,此时限制BL转运的因素主要是载体蛋白的数量,说明BL的转运需要载体协助,因此BL可能难以通过自由扩散的方式运出细胞。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

加入的3H-BL有限或ATP有限(ATP被消耗)

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

(2)ABCB19蛋白具有ATP酶活性,与底物结合时会被激活,ATP酶活性可以反映ABCB19的活性。由图1可知,在一定的范围内,随着BL浓度的增加,ATP酶活性逐渐增加,即ABCB19的活性增加,表明ABCB19可与油菜素内酯发生特异性结合(或ABCB19可被油菜素内酯特异性激活)。

(3)结合实验一和二的结果,转运蛋白ABCB19的假说为ABCB19能通过主动运输转运油菜素内酯(或ABCB19是运输油菜素内酯的载体蛋白);根据实验的对照原则可知,①为WT,②为-,③为+,④为EQ。

(4)由于随着反应的不断进行,ATP不断被消耗或加入的3H -BL有限,导致脂质体内3H- BL的量不再增加,因此图2中曲线甲后期趋于平缓。

(教师用书独具)

1.(2024·江西上饶一模)不同的抗原进入机体可以刺激机体产生不同的抗体,对此种现象曾经有两种假说:“模板假说”认为抗体是在抗原进入机体后以抗原为模板设计出来的;“克隆选择假说”认为在抗原进入机体之前,体内就存在具有不同受体的B细胞。为了验证“克隆选择假说”是正确的,科学家做了如下实验。已知高剂量具有放射性同位素标记的抗原能够杀死全部具有与其互补受体的B细胞,下列叙述不正确的是( )

组别 第一次注射 一段时间后,第二次注射 实验结果

① 高剂量具有放射性同位素标记的抗原X 适宜剂量的抗原X

② 高剂量具有放射性同位素标记的抗原X 适宜剂量的抗原Y

③ 高剂量的抗原X 适宜剂量的抗原Y 小鼠既能产生抗X抗体,也能产生抗Y抗体

A.抗体针对外来抗原进行免疫反应的过程为特异性免疫

B.B细胞的活化需要抗原和辅助性T细胞的刺激及细胞因子的作用

C.组别①第二次注射抗原X后浆细胞可来自记忆B细胞和B细胞的分裂分化

D.组别①不产生抗X抗体,组别②不产生抗X抗体、产生抗Y抗体,支持“克隆选择假说”

√

C [抗体是体液免疫过程中由浆细胞产生的,抗体能与相应的抗原特异性结合产生免疫反应,A正确;B细胞的活化需要抗原与B细胞直接接触,也需要辅助性T细胞的刺激及细胞因子的作用,即需要两个信号的刺激,同时需要细胞因子的作用,B正确;分析题意可知,高剂量具有放射性同位素标记的抗原能够杀死全部具有与其互补受体的B细胞,则组别①第二次注射抗原X后浆细胞来自记忆B细胞的分裂分化,C错误;“克隆选择假说”认为在抗原进入机体之前,体内就存在具有不同受体的B细胞,如果实验结果支持克隆选择学说,则小鼠对未标记抗原X不发生免疫反应,对抗原Y仍能发生正常免疫反应,即组别①的实验结果是不产生抗 X(和抗 Y)抗体;组别②的实验结果是不产生抗X抗体,产生抗 Y抗体,D正确。]

2.(2024·北京西城一模)BAT(褐色脂肪组织)细胞含有大量线粒体,具有分解脂肪和产热的功能,其数量及代谢异常与肥胖、衰老等现象相关。

(1)图1表示有氧呼吸第三阶段,H+通过复合体I、Ⅲ、Ⅳ运至线粒体膜间隙,并顺浓度梯度通过_____________(细胞结构)上的ATP合酶,生成大量ATP。

(2)图2为BAT细胞在寒冷刺激下增加产热的机制:产热复合体提高线粒体中Ca2+浓度→促进有氧呼吸第二阶段(三羧酸循环)→提高H+跨膜浓度梯度→_____________________________________________

_____________→_________________、产热增加。

线粒体内膜

UCP1将H+运至线粒体基质,减小了膜两侧H+的跨膜浓度梯度

ATP合成比例减少

(3)产热复合体包含E、M和UCP1三种蛋白质。为研究三者的互作情况,构建了三种质粒,分别表达U-CP1 HA融合蛋白、E -FLAG融合蛋白、M -FLAG融合蛋白,并获得了转入不同质粒组合的细胞。先利用抗HA抗体偶联磁珠对各组总蛋白进行收集,将收集的蛋白电泳,再分别用抗FLAG抗体与抗HA抗体进行检测,结果如图3。分析图2产热复合体中的A、B分别为__________蛋白。

M、E

(4)BAT细胞在凋亡过程中会释放肌苷,与相关细胞膜上受体结合发挥作用。用肌苷处理健康BAT和WAT(白色脂肪细胞,主要储存脂肪),发现二者UCP1基因的表达量均显著提高。阐释BAT凋亡时释放肌苷的意义。_____________________________________________

_________________________________________________________。

BAT细胞凋亡时释放肌苷,可促进健康的BAT和WAT细胞UCP1基因表达而增加产热,从而维持机体的体温平衡

(5)ENT1是肌苷转运蛋白,在BAT细胞高表达。研究表明,抑制ENT1可以增加胞外肌苷水平,增强细胞产热能力。有人提出可通过抑制ENT1治疗肥胖,从稳态与平衡的角度评价该方案并说明理由。_______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

有一定的合理性。抑制ENTl可提高胞外肌苷水平,促进BAT和WAT细胞有机物分解,增加产热,达到减重的效果。然而ENT1通过调节胞外肌苷水平,维持体温相对稳定,抑制ENT1可能破坏机体体温平衡的稳态

[解析] (1)由图1可知,H+通过复合体I、Ⅲ、Ⅳ运至线粒体膜间隙,并顺浓度梯度通过线粒体内膜(细胞结构)上的ATP合酶,完成有氧呼吸第三阶段的反应,生成大量ATP。

(2)由图2可知,产热复合体提高线粒体中Ca2+浓度,促进有氧呼吸第二阶段(三羧酸循环),提高H+跨膜浓度梯度,促使UCP1将H+运至线粒体基质,减小了膜两侧H+的浓度梯度,使ATP合成比例减少、产热增加。

(3)提取各组总蛋白,用抗HA抗体偶联磁珠进行收集,该磁珠通过抗HA抗体结合HA,即UCP1-HA,故用抗HA抗体检测时,含UCP1-HA的均可检测到阳性条带。同理,若某物质可以与UCP1结合,则在用磁珠收集后会检测到该物质,原理如图a:

据图a原理,结合图3,用抗FLAG抗体检测时存在一条杂交带,说明用磁珠收集后得到了E-FLAG,说明E可以与UCP1识别并结合,同理可知UCP1不能与M结合,但三者一起转入时出现了三条条带,可说明E与M结合,且UCP1通过与E结合形成UCP1-E-M复合物,如图b:

(4)由题意可知,BAT细胞在凋亡过程中会释放肌苷,可促进健康的BAT和WAT细胞UCP1基因表达而增加产热,从而维持机体的体温平衡。

(5)由于ENT1是肌苷转运蛋白,在BAT细胞高表达。如果抑制ENT1可以增加胞外肌苷水平,增强细胞产热能力,因此通过抑制ENT1治疗肥胖有一定的合理性。因为抑制ENT1可提高胞外肌苷水平,促进BAT和WAT细胞有机物分解,增加产热,达到减重的效果。然而ENT1通过调节胞外肌苷水平,维持体温相对稳定,抑制ENT1可能破坏机体体温平衡的稳态。

谢 谢

同课章节目录