教科版高中物理必修第一册 第二章 匀变速直线运动的规律单元综合提升课件(共69张PPT)

文档属性

| 名称 | 教科版高中物理必修第一册 第二章 匀变速直线运动的规律单元综合提升课件(共69张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 3.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2025-07-28 19:50:47 | ||

图片预览

文档简介

(共69张PPT)

单元综合提升

第二章 匀变速直线运动的规律

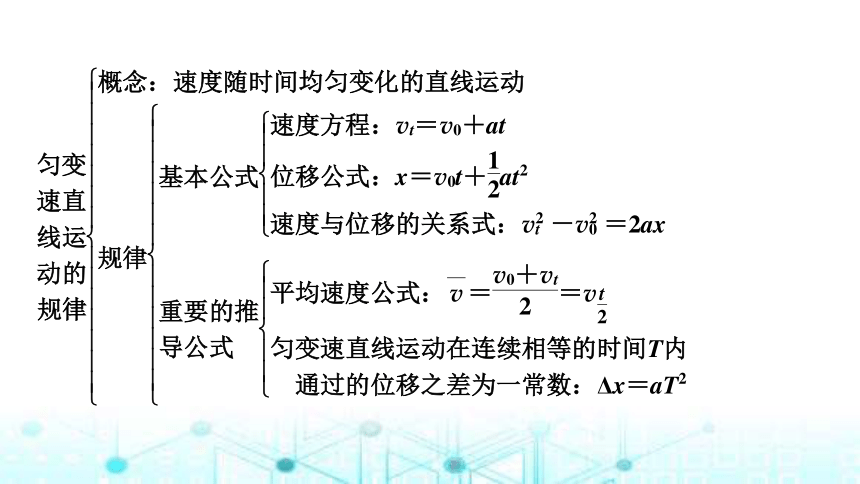

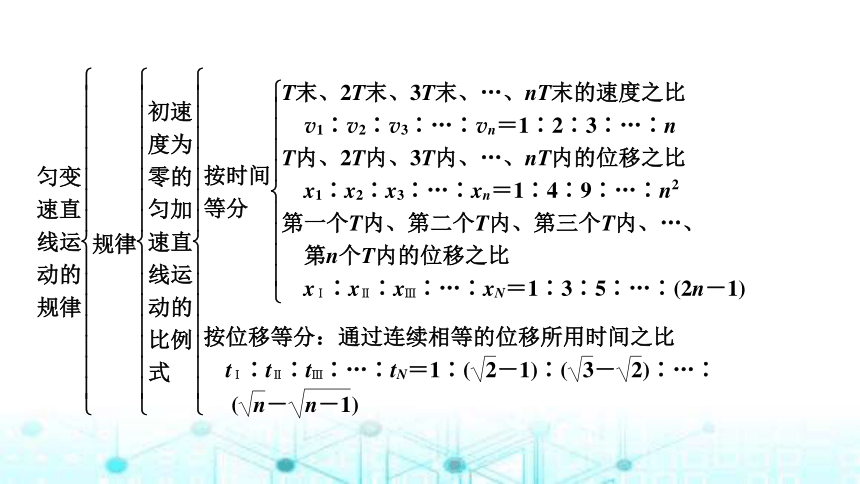

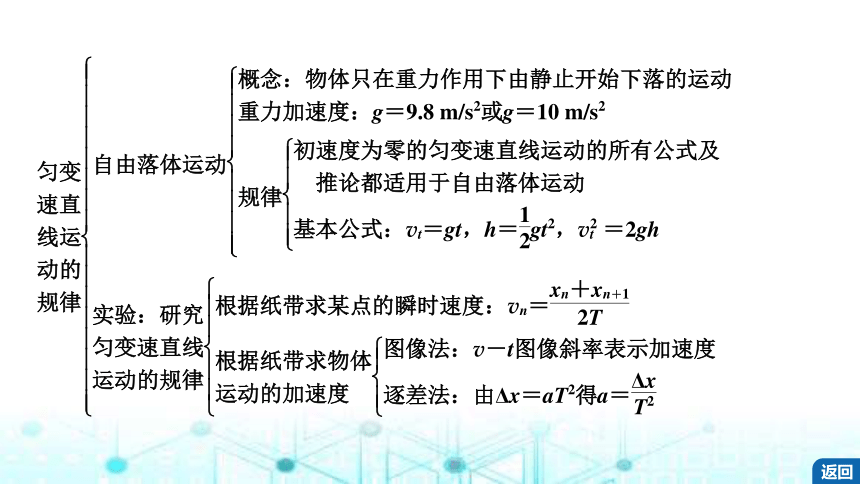

概念梳理 构建网络

返回

考教衔接 明确考向

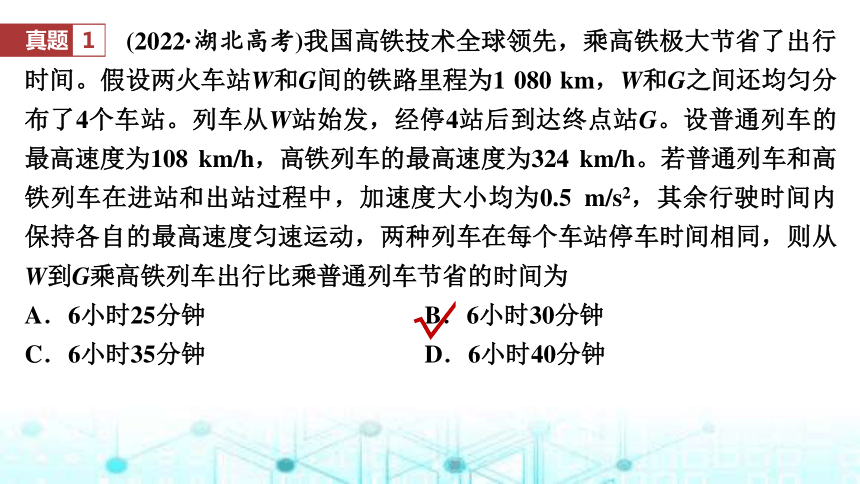

(2022·湖北高考)我国高铁技术全球领先,乘高铁极大节省了出行时间。假设两火车站W和G间的铁路里程为1 080 km,W和G之间还均匀分布了4个车站。列车从W站始发,经停4站后到达终点站G。设普通列车的最高速度为108 km/h,高铁列车的最高速度为324 km/h。若普通列车和高铁列车在进站和出站过程中,加速度大小均为0.5 m/s2,其余行驶时间内保持各自的最高速度匀速运动,两种列车在每个车站停车时间相同,则从W到G乘高铁列车出行比乘普通列车节省的时间为

A.6小时25分钟 B.6小时30分钟

C.6小时35分钟 D.6小时40分钟

真题

1

√

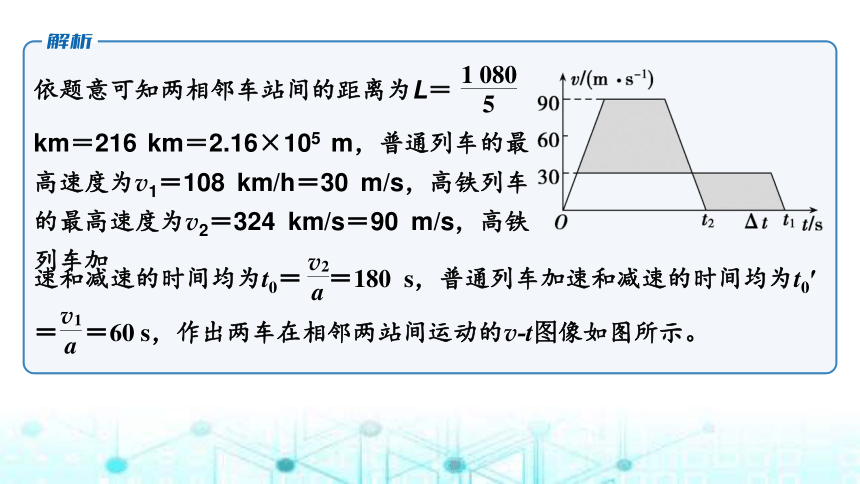

依题意可知两相邻车站间的距离为L=

km=216 km=2.16×105 m,普通列车的最高速度为v1=108 km/h=30 m/s,高铁列车的最高速度为v2=324 km/s=90 m/s,高铁列车加

速和减速的时间均为t0= =180 s,普通列车加速和减速的时间均为t0′= =60 s,作出两车在相邻两站间运动的v-t图像如图所示。

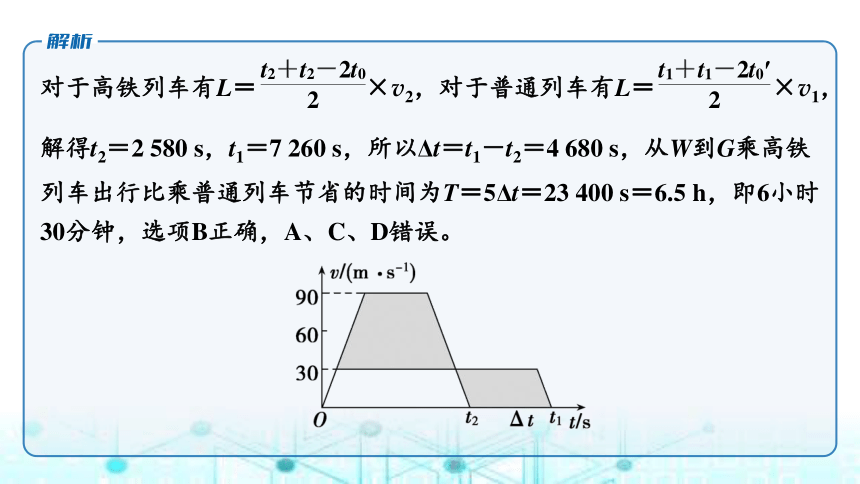

对于高铁列车有L= ×v2,对于普通列车有L= ×v1,解得t2=2 580 s,t1=7 260 s,所以Δt=t1-t2=4 680 s,从W到G乘高铁

列车出行比乘普通列车节省的时间为T=5Δt=23 400 s=6.5 h,即6小时30分钟,选项B正确,A、C、D错误。

衔接教材 教科版教材P60T5

如图所示,长100 m的列车匀加速通过长1 000 m的隧道,列车刚进隧道时的速度是10 m/s,完全出隧道时的速度是12 m/s,求:

(1)列车过隧道时的加速度是多大?

(2)通过隧道所用的时间是多少?

衔接分析 教材第60页第5题考查了列车的匀变速直线运动。本题以高铁列车和普通列车的对比为素材,考查匀变速直线运动规律及其应用,对学生的理解能力和推理论证能力以及对学生的科学思维要求较高。

针对练1.(2024·河北邯郸期末)如图所示,“兴国号”列车在试验线上进行了测试。假设“兴国号”列车在平直的轨道上做直线运动,列车的最大速度为10 km/min,列车从静止加速到最大速度所需的最短时间为5 min,列车从静止加速到最大速度的过程可视为匀加速直线运动,则列车由静止开始运动10 min行驶的最大距离为

A.50 km

B.75 km

C.100 km

D.125 km

√

根据题意可知列车从静止加速到最大速度运动的距离为x1=

×5 km=25 km,匀速运动的距离为x2 =vmaxt2=10×(10-5) km

=50 km,则列车由静止开始运动10 min行驶的最大距离为x=x1+x2=75 km,选项B正确。

针对练2.(2022·全国甲卷)长为l的高速列车在平直轨道上正常行驶,速率为v0,要通过前方一长为L的隧道,当列车的任一部分处于隧道内时,列车速率都不允许超过v(v<v0)。已知列车加速和减速时加速度的大小分别为a和2a,则列车从减速开始至回到正常行驶速率v0所用时间至少为

√

由题知当列车的任一部分处于隧道内时,列车速率都不允许超过v(v<v0),则列车进隧道前必须减速到v,则有v=v0-2at1,解得t1= ,在隧道内匀速有t2= ,列车尾部出隧道后立即加速到v0,有v0=v+at3,解得t3= ,则列车从减速开始至回到正常行驶速率v0所用时间至少为t=t1+t2+t3= ,故选C。

(2022·河北高考)科学训练可以提升运动成绩,某短跑运动员科学训练前后百米全程测试中,速度v与时间t的关系图像如图所示。由图像可知

A.0~t1时间内,训练后运动员的平均加速度大

B.0~t2时间内,训练前、后运动员跑过的距离相等

C.t2~t3时间内,训练后运动员的平均速度小

D.t3时刻后,运动员训练前做减速运动,训练后做加速运动

真题

2

√

由题图可知t1时刻训练前的速度较大,由a= 知,0~t1时间内,训练后运动员的平均加速度比训练前的小,故A错误;根据v-t图像与时间轴

围成的面积表示位移,由题图可知0~t2时间内,训练前运动员跑过的距离比训练后的大,故B错误;由题图可知t2~t3时间内,训练后运动员的位移比训练前的位移大,根据平均速度等于位移与时间的比值,可知训练后运动员的平均速度大,故C错误;根据v-t图像可知,t3时刻后,运动员训练前做减速运动,t3时刻后,运动员训练后做加速运动,故D正确。

衔接教材 教科版教材P43图2-3-2

衔接分析 教材第43页图2-3-2是“v-t图像与时间轴所围面积代表位移”的推导过程。本题考查v-t图像,图像与时间轴所围面积代表物体运动位移,图像的斜率为物体运动的加速度。体现了综合分析、推理论证的科学思维。

针对练1.(2024·江西南昌二中测试)某质点做直线运动的速度v和时间t的关系如图所示,那么该质点在3 s 内通过的位移是

A.4.5 m B.3 m

C.1 m D.0.5 m

√

v-t图像与时间轴围成图形的“面积”,即位移的大小,则该质点在3 s

内通过的位移x= m=4.5 m。故选A。

针对练2.(2023·全国甲卷)一小车沿直线运动,从t=0开始由静止匀加速至t=t1时刻,此后做匀减速运动,到t=t2时刻速度降为零。在下列小车位移x与时间t的关系曲线中,可能正确的是

√

x-t图像的斜率表示速度,小车先做匀加速运动,因此速度变大即0 ~t1图像斜率变大;t1~t2做匀减速运动,则图像的斜率变小;在t2时刻速度降为零,则图像的斜率变为零,故D正确。

返回

易错辨析 强化落实

1.(乱套公式,忽视“刹车”陷阱)飞机着陆后做匀减速直线运动,可获得大小为a=6 m/s2的加速度,飞机着陆时的速度为v0=60 m/s,求它着陆后t=12 s内滑行的距离。

答案:300 m

设飞机从着陆到停止运动所需时间为t0

由速度方程可得0=v0-at0,故t0=10 s

可见,飞机在前10 s内做匀减速直线运动,后2 s内保持静止。

所以x=v0t0- at02= m=300 m。

易错分析 盲目套用公式计算“刹车”问题,就会出现以下错解:将t=

12 s直接代入位移公式得x=v0t- at2=288 m。交通工具的减速问题在各

种试卷中经常出现,其特点就是通过设置足够的数据,扰乱学生思维,使

学生直接套用公式计算而导致错误。在解刹车类问题时,一定要注意分析物体停下需要多长时间,再决定求解采用的方法、步骤,不能直接乱套公式。

2.(不能区分x-t图像和v-t图像所表示的意义)(多选)(2023·北京朝阳区测试)物体甲的x-t图像和物体乙的v-t图像分别如图甲、乙所示,则这两个物体的运动情况是

A.甲在整个t=6 s时间内有来回运动,它通过的总位移为零

B.甲在整个t=6 s时间内运动方向一直不变,它通过的总位移大小为4 m

C.乙在整个t=6 s时间内有来回运动,它通过的总位移为零

D.乙在整个t=6 s时间内运动方向一直不变,它通过的总位移大小为4 m

√

√

甲在0时刻由负方向上距原点2 m处沿正方向运动,6 s时达到正方向的2 m处,故总位移大小为4 m,故A错误,B正确;乙开始时沿负方向做匀减速直线运动,3 s后沿正方向做匀加速直线运动,v-t图像与时间轴围成的面积为物体通过的位移,故总位移为零,故C正确,D错误。

易错分析 x-t图像的斜率表示速度,其正负表示物体的速度方向即运动方向;v-t图像的纵坐标的正负表示物体的运动方向。x-t图像中,一段时间内的位移等于纵坐标之差;v-t图像中,一段时间内的位移等于v-t图像与时间轴所围成的面积。

3.(误将竖直下抛运动当作自由落体运动)瑞士阿尔卑斯山的劳特布伦嫩跳伞区是全球最美的跳伞地之一,每年都会吸引无数跳伞爱好者汇聚此地。某日一跳伞爱好者以5 m/s的速度竖直匀速降落,在离地面h=10 m的地方掉了一颗扣子,则跳伞爱好者比扣子晚着陆的时间为(扣子受到的空气阻力可忽略,重力加速度g取10 m/s2)

A.2 s B. s

C.1 s D.(2- ) s

√

由题意知,扣子做初速度v0=5 m/s、加速度为g的匀加速直线运动,根

据位移公式可得h=v0t1+ gt12,解得扣子的落地时间为t1=1 s;跳伞爱好者做匀速直线运动,落地时间为t2= =2 s,所以跳伞爱好者比扣子晚着陆的时间为Δt=t2-t1=1 s,故选C。

易错分析 部分同学可能会忽略题中的隐含条件,即扣子离开跳伞爱好者时具有向下的初速度,认为扣子做自由落体运动,直接利用位移公式h=

gt2求解扣子下落的时间,从而错选D。在求解此类问题时,要认真分析物体的初始状态,不要想当然地认为初速度为零。

4.(错误理解追及相遇问题中追及的临界条件)经检测,汽车A以20 m/s的速度在平直公路上行驶时,制动后40 s停下来,制动过程中汽车A的运动可视为匀减速直线运动。现汽车A在平直公路上以20 m/s的速度行驶,发现前方180 m处有一货车B以6 m/s的速度同向匀速行驶,司机立即制动,是否会发生撞车事故?

答案:会

汽车A做匀减速直线运动,当A车与B车同速时是A车向前逼近B车距离最多的时刻,这时若A车超过B车,则相撞,反之,则不会相撞。

由匀变速直线运动的速度与时间关系式可得,A车刹车时的加速度大小

为a= m/s2=0.5 m/s2

设A车速度减到6 m/s所用的时间为t1,有vB=vA-at1,解得t1=28 s

此过程A车的位移为x1= =364 m

B车的位移为x2 =vBt1=168 m

由于Δx=364 m-168 m=196 m>180 m,所以两车会相撞。

易错分析 这是典型的追及问题,关键是要弄清两车运动的限制条件及相撞与不相撞的临界条件。当两车同速时,两车位移差大于初始时刻两车间的距离,两车相撞;两车位移差小于或等于初始时刻两车间的距离时,则不相撞。部分同学会认为A减速到零时位移最大,逼近B车的距离最多,此时是追及的临界时刻,从而导致错解。

5.(对可能的情况考虑不全面造成漏解)在塔顶边缘将一物体竖直向上抛出,抛出点为A,物体上升的最大高度为20 m,不计空气阻力,重力加速度g取10 m/s2,设塔足够高,则物体距离A点10 m时,物体运动的时间为多少?

易错分析 本题易忽视位移的矢量性和竖直上抛运动的对称性,仅将距离塔顶10 m理解为向上运动的高度为10 m,而没有考虑到物体也可能在抛出点下方离抛出点10 m处,导致漏解。

返回

物体从塔顶边缘的A点抛出,距离A点10 m的位置有两处,一处在A点之上,另一处在A点之下。由题知物体做竖直上抛运动的最大高度H=20 m,由0-v02=-2gH可得v0=20 m/s。由竖直上抛运动的规律得

单元测试卷

1.(2024·四川宜宾高三月考)近年来,踢毽子成为全民健身活动之一。毽子主要由羽毛和铜钱组成,在下落过程中,总是铜钱在下、羽毛在上,如图所示,对此分析正确的是

A.毽子的下落过程是自由落体运动

B.铜钱重,所以总是铜钱在下、羽毛在上

C.总是铜钱在下、羽毛在上,是因为空气阻力的影响

D.无论有没有空气阻力,总是出现铜钱在下、羽毛在上的现象

√

毽子在下落过程受空气阻力的影响不能忽略,则不是自由落体运动,A错误;假设铜钱和羽毛单独下落,则铜钱的加速度更大,即因为空气阻力对羽毛的阻碍作用更明显,所以总是铜钱在下、羽毛在上,B错误,C正确;若没有空气阻力,铜钱和羽毛单独下落的加速度相同,故一起下落时不存在铜钱拖着羽毛的情况,不会总是出现铜钱在下、羽毛在上的现象,D错误。

2.如图为劳动中钉钉子的情景。若某次敲击过程中,钉子竖直向下运动,位移x(m)随时间t(s)变化规律为x=-2t 2+0.4t(m)。则在本次敲击过程中,下列说法正确的是

A.前0.15 s内,钉子的位移大小为0.015 m

B.钉子做匀加速直线运动

C.钉子的初速度大小为0.4 m/s

D.前0.01 s内钉子速度变化量的大小为0.008 m/s

√

将匀变速直线运动的位移公式x=v0t+ at2与x=-2t2+0.4t(m)对比分析,可得初速度v0=0.4 m/s,加速度a=-4 m/s2,因加速度的方向与初

速度的方向相反,故钉子做匀减速直线运动,B错误,C正确;设钉子

向下减速到零所用的时间为t,则有t= =0.1 s,故钉子前0.15 s内的位移大小等于前0.1 s内的位移大小,则有x= =0.02 m,A错误;根据Δv=aΔt可得前0.01 s内钉子速度变化量的大小为0.04 m/s,D错误。

3.(2024·山东聊城期末)一质点从O点由静止开始做匀加速直线运动,加速度为2 m/s2,经过A、B两点的时间间隔为2 s,已知A、B两点间的距离为36 m,则从O点到A点的运动时间为

A.8 s B.9 s

C.10 s D.6 s

√

设从O点到A点的运动时间为t,则有xOA= at2,xOB= a(t+2 s)2,且xOB-xOA=36 m,联立解得t=8 s,选项A正确。

4.我国“探索一号”科考船在马里亚纳海沟挑战者深渊开展的我国首次综合性万米深渊科考中,我国自主研制的“海斗”号无人潜水器成功进行了一次八千米级、两次九千米级和两次万米级下潜应用,最大潜深达10 767米,创造了我国无人潜水器的最大下潜及作业深度纪录,使我国成为继日、美两国之后第三个拥有研制万米级无人潜水器能力的国家。潜水器完成作业后上浮,上浮过程初期可看作匀加速直线运动。若潜水器相继经过两段距离为8 m的路程,第一段用时4 s,第二段用时2 s,则其加速度大小是

√

根据匀变速直线运动的中间时刻的瞬时速度等于平均速度可知,两段4

5.体育课上,学生进行摸高训练,某同学站在地面上静止时最大摸高为1.90 m,跳起后最大摸高为3.15 m,g=10 m/s2,不计空气阻力,已知月球

的重力加速度是地球的 ,假设让该同学到月球表面上进行摸高训练,其最大摸高为

A.2.10 m B.7.5 m C.9.40 m D.18.9 m

√

摸高时人做竖直上抛运动,该同学在地球上摸高时的最大起跳高度为H1=(3.15-1.90)m=1.25 m,有v2=2gH1;由于该同学的起跳速度大小一

定,在月球表面上摸高时有v2=2× g H2,解得H2=6H1 =7.5 m,该同学到月球上的最大摸高为(1.90+7.5)m=9.40 m,故C正确。

6.物体由静止开始做匀加速直线运动的过程中,第1个3 s、第2个3 s和第4个3 s内的位移大小之比为

A.1∶4∶25 B.1∶3∶7

C.1∶9∶49 D.1∶3∶9

√

根据初速度为零的匀加速直线运动的连续相等时间比例规律,第1个T、第2个T、第3个T、第4个T内…的位移大小之比为1∶3∶5∶7…,则第1个3 s、第2个3 s和第4个3 s内的位移大小之比为1∶3∶7,故选B。

7.甲、乙两车某时刻由同一地点,沿同一方向开始做直线运动,以该时刻作为计时起点,得到两车的位移—时间图像,即x-t图像,如图所示,甲图像过O点的切线与AB平行,过C点的切线与OA平行,则下列说法正确的是

A.在两车相遇前,t1时刻两车相距最远

B.t3时刻甲车在乙车的前方

C.0~t2时间内,甲车的瞬时速度始终大于乙车的瞬时速度

D.甲车的初速度大于乙车在t3时刻的速度

√

v-t图像斜率表示速度,由题图可知甲做减速运动,当甲、乙两车速度相等时,两车相距最远,由题图可知t1时刻两车相距最远,故A正确;t3时刻两车的位置坐标相同,两车相遇,故B错误;由题图可知,0~t1时间甲图像的斜率大于乙图像的斜率,t1~t2时间甲图

像的斜率小于乙图像的斜率,所以0~t2时间内,甲车的瞬时速度先大于乙车的瞬时速度,后小于乙车的瞬时速度,t1时刻两者瞬时速度相等,故C错误;由题意可知,甲图像O点斜率等于乙图像B点的斜率,故甲车的初速度等于乙车在t3时刻的速度,故D错误。

8.甲、乙两汽车在同一条平直公路上同向运动,其速度—时间图像分别如图中甲、乙两条曲线所示。已知两车在t2时刻并排行驶。下列说法正确的是

A.两车在t1时刻也并排行驶

B.在t1时刻甲车在后,乙车在前

C.甲车的加速度大小先增大后减小

D.乙车的加速度大小先减小后增大

√

√

t1~t2时间内,v甲>v乙,t2时刻相遇,则t1时刻甲车在乙车的后面,故A错误,B正确;由v-t图像的斜率知,甲、乙两车的加速度大小均先减小后增大,故C错误,D正确。

9.(2024·吉林长春市实验中学期中)吉林省广播电视塔高约为218 m,被吉林人亲切地称为“吉塔”,是吉林省省会长春市的标志性建筑之一。某同学想通过实验测量该塔的高度,从塔顶由静止释放一颗石子(忽略空气阻力,重力加速度为9.8 m/s2),下列说法中能测量出“吉塔”高度的有

A.测量石子下落的时间

B.测量石子下落最初2 m所用时间

C.测量石子下落最后2 m所用时间

D.测量石子下落最后1 s的距离

√

√

√

设塔高为H,由自由落体运动位移公式H= gt2可知,若测得石子下落的时间t,则可计算出塔高H,选项A正确;由自由落体运动位移公式得,自由落体运动最初2 m的运动时间t1= ,石子下落最初2 m的时间与塔的总高无关,选项B错误;

设塔高为H,最后2 m的高度为h′,石子下落H-h′的末速度为v,若测得下落最后2 m所用的时间为t2,有h′=vt2+ gt22,即可求得石子下落H-h′的末速度v,再由v2=2g(H-h′),即可求得塔的总高H,选项C正确;设石子下落最后1 s的距离为h″,则由h″= gt2- g(t-1 s)2可以求出运动的总时间t,再根据H= gt2可以求出塔高H,选项D正确。

10.(2024·西北工业大学附属中学期末考试)如图所示,一小滑块沿足够长的斜面以初速度v向上做匀变速运动,依次经A、B、C、D到达最高点E,已知AB=BD=6 m,BC=1 m,滑块从A到C和从C到D所用的时间都是2 s,设滑块经过B、C时的速度分别为vB、vC,则

A.DE=3 m

B.vD=2 m/s

C.vC=3 m/s

D.从D到E所用时间为4 s

√

√

11.(6分)如图甲所示,将打点计时器固定在铁架台上,使重物带动纸带从静止开始自由下落,利用此装置可以测定自由落体加速度。

(1)所需器材有:电磁打点计时器、纸带、复写纸、带铁夹的铁架台和带夹子的重物,此外还需_______ (填字母代号)。

A.直流电源 B.天平及砝码

C.6 V交流电源 D.毫米刻度尺

甲

√

√

电磁打点计时器需接6 V交流电源。自由落体加速度与重物的质量无关,所以不需要天平和砝码。计算速度时需要测量计数点间的距离,所以需要毫米刻度尺。故选C、D。

(2)已知电磁打点计时器的工作频率为50 Hz,实验中得到的一条纸带如图乙所示,A、B、C、D、E是打点计时器连续打出的点,图中四个数据中不符合有效数字要求的一组数据应改为________cm;在打下点D时重物的速度大小为_________m/s。重物的加速度大小为________m/s2。该实验中测得的自由落体加速度的值偏小,其主要原因是______________________ ___________。

2.00

乙

1.482 5

9.625

实验中存在摩擦力及空

气的阻力

用毫米刻度尺测量长度,测量结果要求估读到最小刻度的下一位,这四个数据中不符合有效数字要求的是2.0 cm,应改为2.00 cm。A、B、C、D、E是打点计时器连续打出的点,因此相邻两点之间的时间间隔为T=0.02 s;根据匀变速直线运动某段时间中间时刻的瞬时速度等于该时间段的平均速度,求出D点速度为vD= m/s=1.482 5 m/s;

根据逐差法有a= m/s2=9.625 m/s2。由于重物下落的过程中不可避免地存在摩擦力及空气的阻力,因此所测

自由落体加速度的值比实际值小。

12.(8分)在研究匀变速直线运动的实验中,电源频率为50 Hz,如图所示为一次记录小车运动情况的纸带,图中A、B、C、D、E为相邻的计数点,相邻计数点间有4个计时点未标出,设A点为计时起点。

(1)相邻计数点间的时间间隔是______s。

0.1

由于相邻计数点间有4个计时点未标出,所以相邻计数点间的时间间隔

为T=5× s=0.1 s。

(2)C点的瞬时速度vC=________m/s。

1.71

在匀变速直线运动中,中间时刻的瞬时速度等于这段时间内的平均速度,即C点时小车的瞬时速度大小为vC= m/s=1.71 m/s。

(3)小车的加速度a=______m/s2。

6.4

由逐差法可求得小车的加速度为

(4)当电源频率低于50 Hz时,如果仍按频率为50 Hz的时间间隔打一次点计算,则测出的加速度数值________(选填“大于”“小于”或“等于”)频率为50 Hz时测出的加速度的值。

大于

当电源频率低于50 Hz时,实际打点周期将变大,而进行计算时仍然用0.02 s,小于实际打点周期,因此测出的加速度数值将比真实数值偏大。

13.(8分)跳远运动员的助跑阶段可以看成先匀加速后匀速。某运动员先以4.5 m/s2的加速度跑了2 s,接着匀速跑了1 s,然后起跳。求:

(1)运动员将要起跳时的速度大小;

答案:9 m/s

根据速度—时间关系vt=v0+at,可得运动员加速运动的末速度为vt=at=9 m/s,即运动员起跳时的速度为9 m/s。

(2)运动员助跑的距离。

答案:18 m

根据位移—时间关系x=v0t+ at2,代入数据解得运动员加速运动的距离为x1=9 m

运动员匀速跑的距离为x2=vtt′=9 m

所以运动员助跑的距离为x=x1+x2 =18 m。

14.(10分)地震中,一架直升机从离地面500 m的空中在灾区某地上空做定点空投救灾物资,g取10 m/s2,求:

(1)救灾物资落到地面所用的时间;

答案:10 s

由h= gt2,可得落地所用时间

(2)自开始下落计时,救灾物资在第1 s内的位移大小、最后1 s内的位移大小。

答案:(2)5 m 95 m

第1 s内的位移大小x1= gt12= ×10× 12 m=5 m

前9 s内的位移 x9= gt92= ×10×92 m=405 m

所以最后1 s内的位移大小

Δx=h-x9=500 m-405 m=95 m。

15.(10分)(2024·福建三明期末)如图甲所示,为缓解三明市区交通拥堵,在市体育馆附近建设道路立交桥连接江滨路与三明大桥。假设江滨路与三明大桥均为水平直路面,限速分别为60 km/h与40 km/h,圆形辅路限速30 km/h。其简化模型如图乙所示。

(1)汽车在江滨路以54 km/h的速度行驶至圆形辅路入口前50 m处开始匀减速刹车,加速度至少多大时,才能从入口安全驶入圆形辅路?(结果保留2位有效数字)

答案:1.6 m/s2

汽车在江滨路以v0=54 km/h=15 m/s的速度行驶至圆形辅路入口前50 m处开始匀减速刹车,直至速度减为v=30 km/s= m/s,根据v2-v02=2ax,得a= ≈-1.6 m/s2,加速度大小至少为1.6 m/s2。

(2)汽车以36 km/h的车速沿三明大桥行驶,当黄灯亮起时,司机开始刹车,若刹车时的加速度大小为5 m/s2,则3 s内汽车前进的位移是多少?

答案:10 m

汽车以v1=36 km/h=10 m/s的车速沿三明大桥行驶,刹车时间t0= =2 s,则3 s内汽车前进的位移就是刹车位移x′= t0=10 m。

16.(12分)(2024·甘肃庆阳期中)随着智能手机的使用越来越广泛,一些人在驾车时也常常低头看手机,然而开车时看手机是一种危险驾驶行为,极易引发交通事故。一辆出租车在平直公路上以v0=15 m/s的速度匀速行驶,它正前方x0=15 m处有一辆货车以v1=20 m/s的速度同向匀速行驶,货车由于故障而开始匀减速,而出租车司机此时开始低头看手机,3.5 s后才发现危险,司机经0.5 s反应时间后,立即采取紧急制动措施开始做匀减速直线运动。若货车从发生故障开始,需向前滑行80 m才能停下,求:

(1)货车加速度的大小。

答案:2.5 m/s2

根据匀变速直线运动速度与位移关系式可知货车加速度的大小为a=

=2.5 m/s2。

(2)当出租车开始刹车时,两车之间的距离。

答案:15 m

货车刹车的总时间为t1= =8 s,从货车开始减速到出租车开始刹车所经历的时间为t=3.5 s+0.5 s=4 s<t1,当出租车开始刹车时,两车之间的距离为x2=x0+v1t- at2-v0t=15 m。

返回

单元综合提升

第二章 匀变速直线运动的规律

概念梳理 构建网络

返回

考教衔接 明确考向

(2022·湖北高考)我国高铁技术全球领先,乘高铁极大节省了出行时间。假设两火车站W和G间的铁路里程为1 080 km,W和G之间还均匀分布了4个车站。列车从W站始发,经停4站后到达终点站G。设普通列车的最高速度为108 km/h,高铁列车的最高速度为324 km/h。若普通列车和高铁列车在进站和出站过程中,加速度大小均为0.5 m/s2,其余行驶时间内保持各自的最高速度匀速运动,两种列车在每个车站停车时间相同,则从W到G乘高铁列车出行比乘普通列车节省的时间为

A.6小时25分钟 B.6小时30分钟

C.6小时35分钟 D.6小时40分钟

真题

1

√

依题意可知两相邻车站间的距离为L=

km=216 km=2.16×105 m,普通列车的最高速度为v1=108 km/h=30 m/s,高铁列车的最高速度为v2=324 km/s=90 m/s,高铁列车加

速和减速的时间均为t0= =180 s,普通列车加速和减速的时间均为t0′= =60 s,作出两车在相邻两站间运动的v-t图像如图所示。

对于高铁列车有L= ×v2,对于普通列车有L= ×v1,解得t2=2 580 s,t1=7 260 s,所以Δt=t1-t2=4 680 s,从W到G乘高铁

列车出行比乘普通列车节省的时间为T=5Δt=23 400 s=6.5 h,即6小时30分钟,选项B正确,A、C、D错误。

衔接教材 教科版教材P60T5

如图所示,长100 m的列车匀加速通过长1 000 m的隧道,列车刚进隧道时的速度是10 m/s,完全出隧道时的速度是12 m/s,求:

(1)列车过隧道时的加速度是多大?

(2)通过隧道所用的时间是多少?

衔接分析 教材第60页第5题考查了列车的匀变速直线运动。本题以高铁列车和普通列车的对比为素材,考查匀变速直线运动规律及其应用,对学生的理解能力和推理论证能力以及对学生的科学思维要求较高。

针对练1.(2024·河北邯郸期末)如图所示,“兴国号”列车在试验线上进行了测试。假设“兴国号”列车在平直的轨道上做直线运动,列车的最大速度为10 km/min,列车从静止加速到最大速度所需的最短时间为5 min,列车从静止加速到最大速度的过程可视为匀加速直线运动,则列车由静止开始运动10 min行驶的最大距离为

A.50 km

B.75 km

C.100 km

D.125 km

√

根据题意可知列车从静止加速到最大速度运动的距离为x1=

×5 km=25 km,匀速运动的距离为x2 =vmaxt2=10×(10-5) km

=50 km,则列车由静止开始运动10 min行驶的最大距离为x=x1+x2=75 km,选项B正确。

针对练2.(2022·全国甲卷)长为l的高速列车在平直轨道上正常行驶,速率为v0,要通过前方一长为L的隧道,当列车的任一部分处于隧道内时,列车速率都不允许超过v(v<v0)。已知列车加速和减速时加速度的大小分别为a和2a,则列车从减速开始至回到正常行驶速率v0所用时间至少为

√

由题知当列车的任一部分处于隧道内时,列车速率都不允许超过v(v<v0),则列车进隧道前必须减速到v,则有v=v0-2at1,解得t1= ,在隧道内匀速有t2= ,列车尾部出隧道后立即加速到v0,有v0=v+at3,解得t3= ,则列车从减速开始至回到正常行驶速率v0所用时间至少为t=t1+t2+t3= ,故选C。

(2022·河北高考)科学训练可以提升运动成绩,某短跑运动员科学训练前后百米全程测试中,速度v与时间t的关系图像如图所示。由图像可知

A.0~t1时间内,训练后运动员的平均加速度大

B.0~t2时间内,训练前、后运动员跑过的距离相等

C.t2~t3时间内,训练后运动员的平均速度小

D.t3时刻后,运动员训练前做减速运动,训练后做加速运动

真题

2

√

由题图可知t1时刻训练前的速度较大,由a= 知,0~t1时间内,训练后运动员的平均加速度比训练前的小,故A错误;根据v-t图像与时间轴

围成的面积表示位移,由题图可知0~t2时间内,训练前运动员跑过的距离比训练后的大,故B错误;由题图可知t2~t3时间内,训练后运动员的位移比训练前的位移大,根据平均速度等于位移与时间的比值,可知训练后运动员的平均速度大,故C错误;根据v-t图像可知,t3时刻后,运动员训练前做减速运动,t3时刻后,运动员训练后做加速运动,故D正确。

衔接教材 教科版教材P43图2-3-2

衔接分析 教材第43页图2-3-2是“v-t图像与时间轴所围面积代表位移”的推导过程。本题考查v-t图像,图像与时间轴所围面积代表物体运动位移,图像的斜率为物体运动的加速度。体现了综合分析、推理论证的科学思维。

针对练1.(2024·江西南昌二中测试)某质点做直线运动的速度v和时间t的关系如图所示,那么该质点在3 s 内通过的位移是

A.4.5 m B.3 m

C.1 m D.0.5 m

√

v-t图像与时间轴围成图形的“面积”,即位移的大小,则该质点在3 s

内通过的位移x= m=4.5 m。故选A。

针对练2.(2023·全国甲卷)一小车沿直线运动,从t=0开始由静止匀加速至t=t1时刻,此后做匀减速运动,到t=t2时刻速度降为零。在下列小车位移x与时间t的关系曲线中,可能正确的是

√

x-t图像的斜率表示速度,小车先做匀加速运动,因此速度变大即0 ~t1图像斜率变大;t1~t2做匀减速运动,则图像的斜率变小;在t2时刻速度降为零,则图像的斜率变为零,故D正确。

返回

易错辨析 强化落实

1.(乱套公式,忽视“刹车”陷阱)飞机着陆后做匀减速直线运动,可获得大小为a=6 m/s2的加速度,飞机着陆时的速度为v0=60 m/s,求它着陆后t=12 s内滑行的距离。

答案:300 m

设飞机从着陆到停止运动所需时间为t0

由速度方程可得0=v0-at0,故t0=10 s

可见,飞机在前10 s内做匀减速直线运动,后2 s内保持静止。

所以x=v0t0- at02= m=300 m。

易错分析 盲目套用公式计算“刹车”问题,就会出现以下错解:将t=

12 s直接代入位移公式得x=v0t- at2=288 m。交通工具的减速问题在各

种试卷中经常出现,其特点就是通过设置足够的数据,扰乱学生思维,使

学生直接套用公式计算而导致错误。在解刹车类问题时,一定要注意分析物体停下需要多长时间,再决定求解采用的方法、步骤,不能直接乱套公式。

2.(不能区分x-t图像和v-t图像所表示的意义)(多选)(2023·北京朝阳区测试)物体甲的x-t图像和物体乙的v-t图像分别如图甲、乙所示,则这两个物体的运动情况是

A.甲在整个t=6 s时间内有来回运动,它通过的总位移为零

B.甲在整个t=6 s时间内运动方向一直不变,它通过的总位移大小为4 m

C.乙在整个t=6 s时间内有来回运动,它通过的总位移为零

D.乙在整个t=6 s时间内运动方向一直不变,它通过的总位移大小为4 m

√

√

甲在0时刻由负方向上距原点2 m处沿正方向运动,6 s时达到正方向的2 m处,故总位移大小为4 m,故A错误,B正确;乙开始时沿负方向做匀减速直线运动,3 s后沿正方向做匀加速直线运动,v-t图像与时间轴围成的面积为物体通过的位移,故总位移为零,故C正确,D错误。

易错分析 x-t图像的斜率表示速度,其正负表示物体的速度方向即运动方向;v-t图像的纵坐标的正负表示物体的运动方向。x-t图像中,一段时间内的位移等于纵坐标之差;v-t图像中,一段时间内的位移等于v-t图像与时间轴所围成的面积。

3.(误将竖直下抛运动当作自由落体运动)瑞士阿尔卑斯山的劳特布伦嫩跳伞区是全球最美的跳伞地之一,每年都会吸引无数跳伞爱好者汇聚此地。某日一跳伞爱好者以5 m/s的速度竖直匀速降落,在离地面h=10 m的地方掉了一颗扣子,则跳伞爱好者比扣子晚着陆的时间为(扣子受到的空气阻力可忽略,重力加速度g取10 m/s2)

A.2 s B. s

C.1 s D.(2- ) s

√

由题意知,扣子做初速度v0=5 m/s、加速度为g的匀加速直线运动,根

据位移公式可得h=v0t1+ gt12,解得扣子的落地时间为t1=1 s;跳伞爱好者做匀速直线运动,落地时间为t2= =2 s,所以跳伞爱好者比扣子晚着陆的时间为Δt=t2-t1=1 s,故选C。

易错分析 部分同学可能会忽略题中的隐含条件,即扣子离开跳伞爱好者时具有向下的初速度,认为扣子做自由落体运动,直接利用位移公式h=

gt2求解扣子下落的时间,从而错选D。在求解此类问题时,要认真分析物体的初始状态,不要想当然地认为初速度为零。

4.(错误理解追及相遇问题中追及的临界条件)经检测,汽车A以20 m/s的速度在平直公路上行驶时,制动后40 s停下来,制动过程中汽车A的运动可视为匀减速直线运动。现汽车A在平直公路上以20 m/s的速度行驶,发现前方180 m处有一货车B以6 m/s的速度同向匀速行驶,司机立即制动,是否会发生撞车事故?

答案:会

汽车A做匀减速直线运动,当A车与B车同速时是A车向前逼近B车距离最多的时刻,这时若A车超过B车,则相撞,反之,则不会相撞。

由匀变速直线运动的速度与时间关系式可得,A车刹车时的加速度大小

为a= m/s2=0.5 m/s2

设A车速度减到6 m/s所用的时间为t1,有vB=vA-at1,解得t1=28 s

此过程A车的位移为x1= =364 m

B车的位移为x2 =vBt1=168 m

由于Δx=364 m-168 m=196 m>180 m,所以两车会相撞。

易错分析 这是典型的追及问题,关键是要弄清两车运动的限制条件及相撞与不相撞的临界条件。当两车同速时,两车位移差大于初始时刻两车间的距离,两车相撞;两车位移差小于或等于初始时刻两车间的距离时,则不相撞。部分同学会认为A减速到零时位移最大,逼近B车的距离最多,此时是追及的临界时刻,从而导致错解。

5.(对可能的情况考虑不全面造成漏解)在塔顶边缘将一物体竖直向上抛出,抛出点为A,物体上升的最大高度为20 m,不计空气阻力,重力加速度g取10 m/s2,设塔足够高,则物体距离A点10 m时,物体运动的时间为多少?

易错分析 本题易忽视位移的矢量性和竖直上抛运动的对称性,仅将距离塔顶10 m理解为向上运动的高度为10 m,而没有考虑到物体也可能在抛出点下方离抛出点10 m处,导致漏解。

返回

物体从塔顶边缘的A点抛出,距离A点10 m的位置有两处,一处在A点之上,另一处在A点之下。由题知物体做竖直上抛运动的最大高度H=20 m,由0-v02=-2gH可得v0=20 m/s。由竖直上抛运动的规律得

单元测试卷

1.(2024·四川宜宾高三月考)近年来,踢毽子成为全民健身活动之一。毽子主要由羽毛和铜钱组成,在下落过程中,总是铜钱在下、羽毛在上,如图所示,对此分析正确的是

A.毽子的下落过程是自由落体运动

B.铜钱重,所以总是铜钱在下、羽毛在上

C.总是铜钱在下、羽毛在上,是因为空气阻力的影响

D.无论有没有空气阻力,总是出现铜钱在下、羽毛在上的现象

√

毽子在下落过程受空气阻力的影响不能忽略,则不是自由落体运动,A错误;假设铜钱和羽毛单独下落,则铜钱的加速度更大,即因为空气阻力对羽毛的阻碍作用更明显,所以总是铜钱在下、羽毛在上,B错误,C正确;若没有空气阻力,铜钱和羽毛单独下落的加速度相同,故一起下落时不存在铜钱拖着羽毛的情况,不会总是出现铜钱在下、羽毛在上的现象,D错误。

2.如图为劳动中钉钉子的情景。若某次敲击过程中,钉子竖直向下运动,位移x(m)随时间t(s)变化规律为x=-2t 2+0.4t(m)。则在本次敲击过程中,下列说法正确的是

A.前0.15 s内,钉子的位移大小为0.015 m

B.钉子做匀加速直线运动

C.钉子的初速度大小为0.4 m/s

D.前0.01 s内钉子速度变化量的大小为0.008 m/s

√

将匀变速直线运动的位移公式x=v0t+ at2与x=-2t2+0.4t(m)对比分析,可得初速度v0=0.4 m/s,加速度a=-4 m/s2,因加速度的方向与初

速度的方向相反,故钉子做匀减速直线运动,B错误,C正确;设钉子

向下减速到零所用的时间为t,则有t= =0.1 s,故钉子前0.15 s内的位移大小等于前0.1 s内的位移大小,则有x= =0.02 m,A错误;根据Δv=aΔt可得前0.01 s内钉子速度变化量的大小为0.04 m/s,D错误。

3.(2024·山东聊城期末)一质点从O点由静止开始做匀加速直线运动,加速度为2 m/s2,经过A、B两点的时间间隔为2 s,已知A、B两点间的距离为36 m,则从O点到A点的运动时间为

A.8 s B.9 s

C.10 s D.6 s

√

设从O点到A点的运动时间为t,则有xOA= at2,xOB= a(t+2 s)2,且xOB-xOA=36 m,联立解得t=8 s,选项A正确。

4.我国“探索一号”科考船在马里亚纳海沟挑战者深渊开展的我国首次综合性万米深渊科考中,我国自主研制的“海斗”号无人潜水器成功进行了一次八千米级、两次九千米级和两次万米级下潜应用,最大潜深达10 767米,创造了我国无人潜水器的最大下潜及作业深度纪录,使我国成为继日、美两国之后第三个拥有研制万米级无人潜水器能力的国家。潜水器完成作业后上浮,上浮过程初期可看作匀加速直线运动。若潜水器相继经过两段距离为8 m的路程,第一段用时4 s,第二段用时2 s,则其加速度大小是

√

根据匀变速直线运动的中间时刻的瞬时速度等于平均速度可知,两段4

5.体育课上,学生进行摸高训练,某同学站在地面上静止时最大摸高为1.90 m,跳起后最大摸高为3.15 m,g=10 m/s2,不计空气阻力,已知月球

的重力加速度是地球的 ,假设让该同学到月球表面上进行摸高训练,其最大摸高为

A.2.10 m B.7.5 m C.9.40 m D.18.9 m

√

摸高时人做竖直上抛运动,该同学在地球上摸高时的最大起跳高度为H1=(3.15-1.90)m=1.25 m,有v2=2gH1;由于该同学的起跳速度大小一

定,在月球表面上摸高时有v2=2× g H2,解得H2=6H1 =7.5 m,该同学到月球上的最大摸高为(1.90+7.5)m=9.40 m,故C正确。

6.物体由静止开始做匀加速直线运动的过程中,第1个3 s、第2个3 s和第4个3 s内的位移大小之比为

A.1∶4∶25 B.1∶3∶7

C.1∶9∶49 D.1∶3∶9

√

根据初速度为零的匀加速直线运动的连续相等时间比例规律,第1个T、第2个T、第3个T、第4个T内…的位移大小之比为1∶3∶5∶7…,则第1个3 s、第2个3 s和第4个3 s内的位移大小之比为1∶3∶7,故选B。

7.甲、乙两车某时刻由同一地点,沿同一方向开始做直线运动,以该时刻作为计时起点,得到两车的位移—时间图像,即x-t图像,如图所示,甲图像过O点的切线与AB平行,过C点的切线与OA平行,则下列说法正确的是

A.在两车相遇前,t1时刻两车相距最远

B.t3时刻甲车在乙车的前方

C.0~t2时间内,甲车的瞬时速度始终大于乙车的瞬时速度

D.甲车的初速度大于乙车在t3时刻的速度

√

v-t图像斜率表示速度,由题图可知甲做减速运动,当甲、乙两车速度相等时,两车相距最远,由题图可知t1时刻两车相距最远,故A正确;t3时刻两车的位置坐标相同,两车相遇,故B错误;由题图可知,0~t1时间甲图像的斜率大于乙图像的斜率,t1~t2时间甲图

像的斜率小于乙图像的斜率,所以0~t2时间内,甲车的瞬时速度先大于乙车的瞬时速度,后小于乙车的瞬时速度,t1时刻两者瞬时速度相等,故C错误;由题意可知,甲图像O点斜率等于乙图像B点的斜率,故甲车的初速度等于乙车在t3时刻的速度,故D错误。

8.甲、乙两汽车在同一条平直公路上同向运动,其速度—时间图像分别如图中甲、乙两条曲线所示。已知两车在t2时刻并排行驶。下列说法正确的是

A.两车在t1时刻也并排行驶

B.在t1时刻甲车在后,乙车在前

C.甲车的加速度大小先增大后减小

D.乙车的加速度大小先减小后增大

√

√

t1~t2时间内,v甲>v乙,t2时刻相遇,则t1时刻甲车在乙车的后面,故A错误,B正确;由v-t图像的斜率知,甲、乙两车的加速度大小均先减小后增大,故C错误,D正确。

9.(2024·吉林长春市实验中学期中)吉林省广播电视塔高约为218 m,被吉林人亲切地称为“吉塔”,是吉林省省会长春市的标志性建筑之一。某同学想通过实验测量该塔的高度,从塔顶由静止释放一颗石子(忽略空气阻力,重力加速度为9.8 m/s2),下列说法中能测量出“吉塔”高度的有

A.测量石子下落的时间

B.测量石子下落最初2 m所用时间

C.测量石子下落最后2 m所用时间

D.测量石子下落最后1 s的距离

√

√

√

设塔高为H,由自由落体运动位移公式H= gt2可知,若测得石子下落的时间t,则可计算出塔高H,选项A正确;由自由落体运动位移公式得,自由落体运动最初2 m的运动时间t1= ,石子下落最初2 m的时间与塔的总高无关,选项B错误;

设塔高为H,最后2 m的高度为h′,石子下落H-h′的末速度为v,若测得下落最后2 m所用的时间为t2,有h′=vt2+ gt22,即可求得石子下落H-h′的末速度v,再由v2=2g(H-h′),即可求得塔的总高H,选项C正确;设石子下落最后1 s的距离为h″,则由h″= gt2- g(t-1 s)2可以求出运动的总时间t,再根据H= gt2可以求出塔高H,选项D正确。

10.(2024·西北工业大学附属中学期末考试)如图所示,一小滑块沿足够长的斜面以初速度v向上做匀变速运动,依次经A、B、C、D到达最高点E,已知AB=BD=6 m,BC=1 m,滑块从A到C和从C到D所用的时间都是2 s,设滑块经过B、C时的速度分别为vB、vC,则

A.DE=3 m

B.vD=2 m/s

C.vC=3 m/s

D.从D到E所用时间为4 s

√

√

11.(6分)如图甲所示,将打点计时器固定在铁架台上,使重物带动纸带从静止开始自由下落,利用此装置可以测定自由落体加速度。

(1)所需器材有:电磁打点计时器、纸带、复写纸、带铁夹的铁架台和带夹子的重物,此外还需_______ (填字母代号)。

A.直流电源 B.天平及砝码

C.6 V交流电源 D.毫米刻度尺

甲

√

√

电磁打点计时器需接6 V交流电源。自由落体加速度与重物的质量无关,所以不需要天平和砝码。计算速度时需要测量计数点间的距离,所以需要毫米刻度尺。故选C、D。

(2)已知电磁打点计时器的工作频率为50 Hz,实验中得到的一条纸带如图乙所示,A、B、C、D、E是打点计时器连续打出的点,图中四个数据中不符合有效数字要求的一组数据应改为________cm;在打下点D时重物的速度大小为_________m/s。重物的加速度大小为________m/s2。该实验中测得的自由落体加速度的值偏小,其主要原因是______________________ ___________。

2.00

乙

1.482 5

9.625

实验中存在摩擦力及空

气的阻力

用毫米刻度尺测量长度,测量结果要求估读到最小刻度的下一位,这四个数据中不符合有效数字要求的是2.0 cm,应改为2.00 cm。A、B、C、D、E是打点计时器连续打出的点,因此相邻两点之间的时间间隔为T=0.02 s;根据匀变速直线运动某段时间中间时刻的瞬时速度等于该时间段的平均速度,求出D点速度为vD= m/s=1.482 5 m/s;

根据逐差法有a= m/s2=9.625 m/s2。由于重物下落的过程中不可避免地存在摩擦力及空气的阻力,因此所测

自由落体加速度的值比实际值小。

12.(8分)在研究匀变速直线运动的实验中,电源频率为50 Hz,如图所示为一次记录小车运动情况的纸带,图中A、B、C、D、E为相邻的计数点,相邻计数点间有4个计时点未标出,设A点为计时起点。

(1)相邻计数点间的时间间隔是______s。

0.1

由于相邻计数点间有4个计时点未标出,所以相邻计数点间的时间间隔

为T=5× s=0.1 s。

(2)C点的瞬时速度vC=________m/s。

1.71

在匀变速直线运动中,中间时刻的瞬时速度等于这段时间内的平均速度,即C点时小车的瞬时速度大小为vC= m/s=1.71 m/s。

(3)小车的加速度a=______m/s2。

6.4

由逐差法可求得小车的加速度为

(4)当电源频率低于50 Hz时,如果仍按频率为50 Hz的时间间隔打一次点计算,则测出的加速度数值________(选填“大于”“小于”或“等于”)频率为50 Hz时测出的加速度的值。

大于

当电源频率低于50 Hz时,实际打点周期将变大,而进行计算时仍然用0.02 s,小于实际打点周期,因此测出的加速度数值将比真实数值偏大。

13.(8分)跳远运动员的助跑阶段可以看成先匀加速后匀速。某运动员先以4.5 m/s2的加速度跑了2 s,接着匀速跑了1 s,然后起跳。求:

(1)运动员将要起跳时的速度大小;

答案:9 m/s

根据速度—时间关系vt=v0+at,可得运动员加速运动的末速度为vt=at=9 m/s,即运动员起跳时的速度为9 m/s。

(2)运动员助跑的距离。

答案:18 m

根据位移—时间关系x=v0t+ at2,代入数据解得运动员加速运动的距离为x1=9 m

运动员匀速跑的距离为x2=vtt′=9 m

所以运动员助跑的距离为x=x1+x2 =18 m。

14.(10分)地震中,一架直升机从离地面500 m的空中在灾区某地上空做定点空投救灾物资,g取10 m/s2,求:

(1)救灾物资落到地面所用的时间;

答案:10 s

由h= gt2,可得落地所用时间

(2)自开始下落计时,救灾物资在第1 s内的位移大小、最后1 s内的位移大小。

答案:(2)5 m 95 m

第1 s内的位移大小x1= gt12= ×10× 12 m=5 m

前9 s内的位移 x9= gt92= ×10×92 m=405 m

所以最后1 s内的位移大小

Δx=h-x9=500 m-405 m=95 m。

15.(10分)(2024·福建三明期末)如图甲所示,为缓解三明市区交通拥堵,在市体育馆附近建设道路立交桥连接江滨路与三明大桥。假设江滨路与三明大桥均为水平直路面,限速分别为60 km/h与40 km/h,圆形辅路限速30 km/h。其简化模型如图乙所示。

(1)汽车在江滨路以54 km/h的速度行驶至圆形辅路入口前50 m处开始匀减速刹车,加速度至少多大时,才能从入口安全驶入圆形辅路?(结果保留2位有效数字)

答案:1.6 m/s2

汽车在江滨路以v0=54 km/h=15 m/s的速度行驶至圆形辅路入口前50 m处开始匀减速刹车,直至速度减为v=30 km/s= m/s,根据v2-v02=2ax,得a= ≈-1.6 m/s2,加速度大小至少为1.6 m/s2。

(2)汽车以36 km/h的车速沿三明大桥行驶,当黄灯亮起时,司机开始刹车,若刹车时的加速度大小为5 m/s2,则3 s内汽车前进的位移是多少?

答案:10 m

汽车以v1=36 km/h=10 m/s的车速沿三明大桥行驶,刹车时间t0= =2 s,则3 s内汽车前进的位移就是刹车位移x′= t0=10 m。

16.(12分)(2024·甘肃庆阳期中)随着智能手机的使用越来越广泛,一些人在驾车时也常常低头看手机,然而开车时看手机是一种危险驾驶行为,极易引发交通事故。一辆出租车在平直公路上以v0=15 m/s的速度匀速行驶,它正前方x0=15 m处有一辆货车以v1=20 m/s的速度同向匀速行驶,货车由于故障而开始匀减速,而出租车司机此时开始低头看手机,3.5 s后才发现危险,司机经0.5 s反应时间后,立即采取紧急制动措施开始做匀减速直线运动。若货车从发生故障开始,需向前滑行80 m才能停下,求:

(1)货车加速度的大小。

答案:2.5 m/s2

根据匀变速直线运动速度与位移关系式可知货车加速度的大小为a=

=2.5 m/s2。

(2)当出租车开始刹车时,两车之间的距离。

答案:15 m

货车刹车的总时间为t1= =8 s,从货车开始减速到出租车开始刹车所经历的时间为t=3.5 s+0.5 s=4 s<t1,当出租车开始刹车时,两车之间的距离为x2=x0+v1t- at2-v0t=15 m。

返回

同课章节目录

- 第一章 描述运动的基本概念

- 1 参考系 时间 质点

- 2 位置 位移

- 3 位置变化的快慢与方向——速度

- 4 实验:用打点计时器测量小车的速度

- 5 速度变化的快慢与方向——加速度

- 第二章 匀变速直线运动的规律

- 1 匀变速直线运动的研究

- 2 匀变速直线运动速度与时间的关系

- 3 匀变速直线运动位移与时间的关系

- 4 匀变速直线运动规律的应用

- 5 自由落体运动

- 第三章 相互作用

- 1 力 重力

- 2 弹力

- 3 摩擦力

- 4 力的合成

- 5 力的分解

- 6 共点力作用下物体的平衡

- 第四章 牛顿运动定律

- 1 牛顿第一定律

- 2 探究加速度与力、质量的关系

- 3 牛顿第二定律

- 4 力学单位制

- 5 牛顿第三定律

- 6 牛顿运动定律的应用

- 7 超重与失重