九年级化学(科粤版)上精品学案:3.3燃烧条件与灭火原理

文档属性

| 名称 | 九年级化学(科粤版)上精品学案:3.3燃烧条件与灭火原理 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 16.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2016-07-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

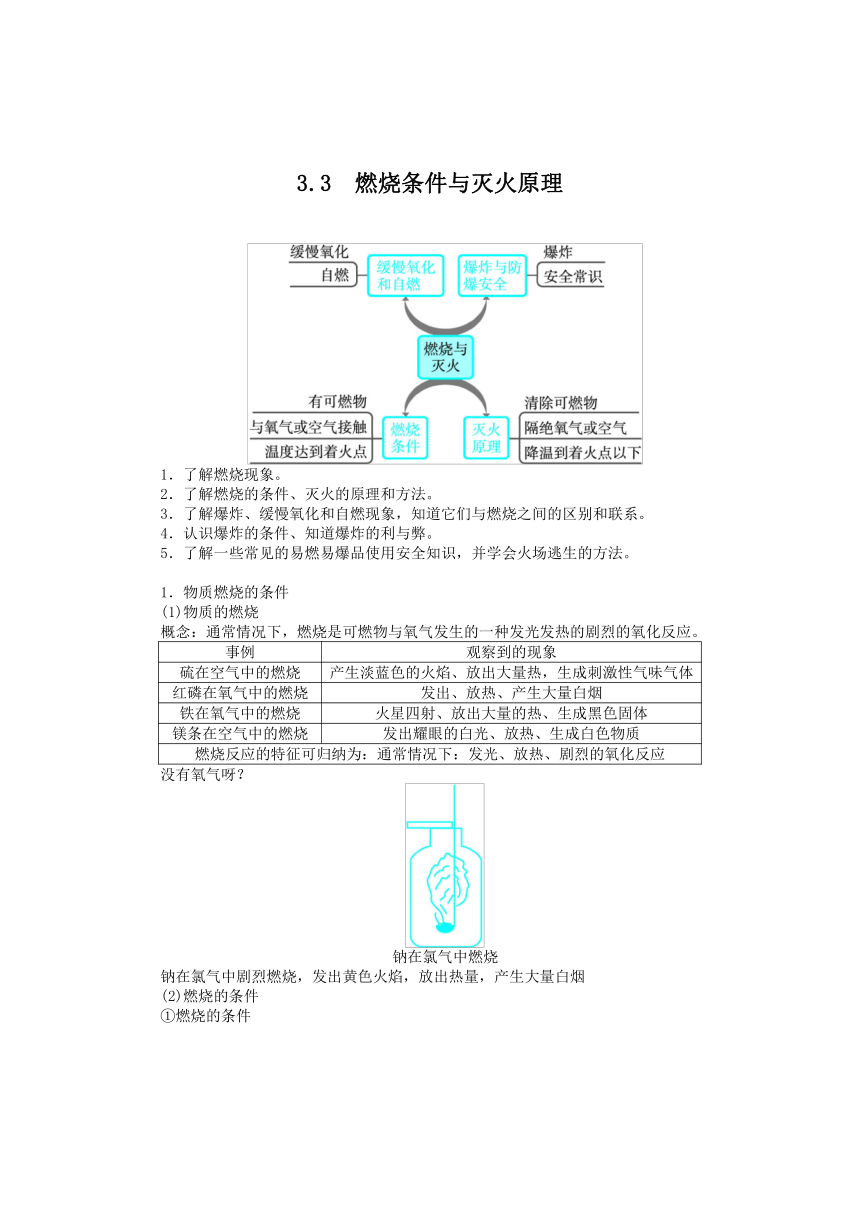

3.3 燃烧条件与灭火原理

1.了解燃烧现象。

2.了解燃烧的条件、灭火的原理和方法。

3.了解爆炸、缓慢氧化和自燃现象,知道它们与燃烧之间的区别和联系。

4.认识爆炸的条件、知道爆炸的利与弊。

5.了解一些常见的易燃易爆品使用安全知识,并学会火场逃生的方法。

1.物质燃烧的条件

(1)物质的燃烧

概念:通常情况下,燃烧是可燃物与氧气发生的一种发光发热的剧烈的氧化反应。

事例

观察到的现象

硫在空气中的燃烧

产生淡蓝色的火焰、放出大量热,生成刺激性气味气体

红磷在氧气中的燃烧

发出、放热、产生大量白烟

铁在氧气中的燃烧

火星四射、放出大量的热、生成黑色固体

镁条在空气中的燃烧

发出耀眼的白光、放热、生成白色物质

燃烧反应的特征可归纳为:通常情况下:发光、放热、剧烈的氧化反应

没有氧气呀?

钠在氯气中燃烧

钠在氯气中剧烈燃烧,发出黄色火焰,放出热量,产生大量白烟

(2)燃烧的条件

①燃烧的条件

三个条件

②物质燃烧条件的探究

问题:物质需要具备什么条件才会燃烧?

猜想_____、_____、______。

方案:根据猜想,运用控制变量法设计对比实验,在对比实验中,观察缺少其中的任何一个条件对燃烧有什么影响。

实验:

对比实验

观察

分析与推断

火柴可燃吗?

小石块呢?

火柴可燃;小石块不可燃

火柴是可燃物;小石块不是可燃物

室温下存放的蜡烛会燃烧吗?

点燃后呢?

室温下存放不燃烧;点燃后持续燃烧

达到可燃物燃烧的起码温度→着火点

在空气中,已点燃的蜡烛能维持燃烧吗?

用烧杯倒罩住呢?

在空气中持续燃烧;用烧杯倒罩住火焰慢慢熄灭

需要空气或氧气

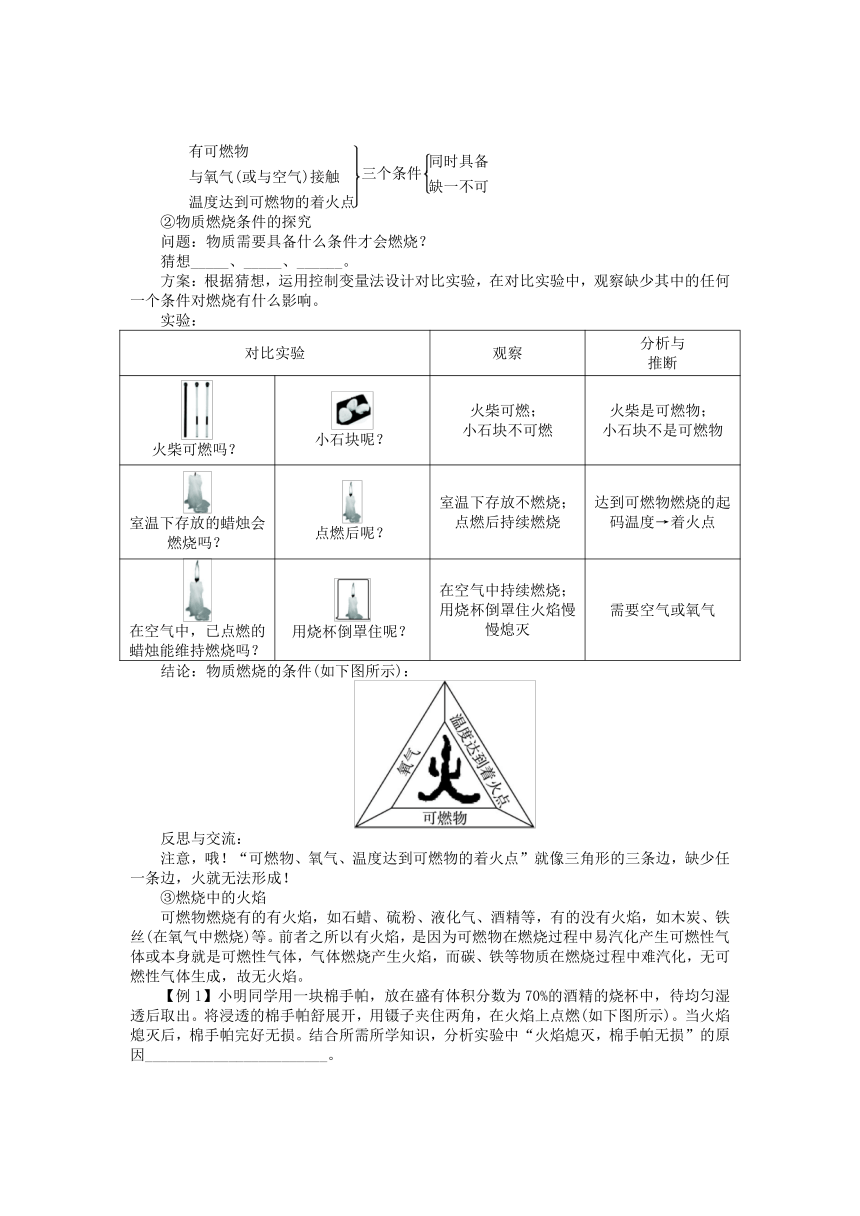

结论:物质燃烧的条件(如下图所示):

反思与交流:

注意,哦!“可燃物、氧气、温度达到可燃物的着火点”就像三角形的三条边,缺少任一条边,火就无法形成!

③燃烧中的火焰

可燃物燃烧有的有火焰,如石蜡、硫粉、液化气、酒精等,有的没有火焰,如木炭、铁丝(在氧气中燃烧)等。前者之所以有火焰,是因为可燃物在燃烧过程中易汽化产生可燃性气体或本身就是可燃性气体,气体燃烧产生火焰,而碳、铁等物质在燃烧过程中难汽化,无可燃性气体生成,故无火焰。

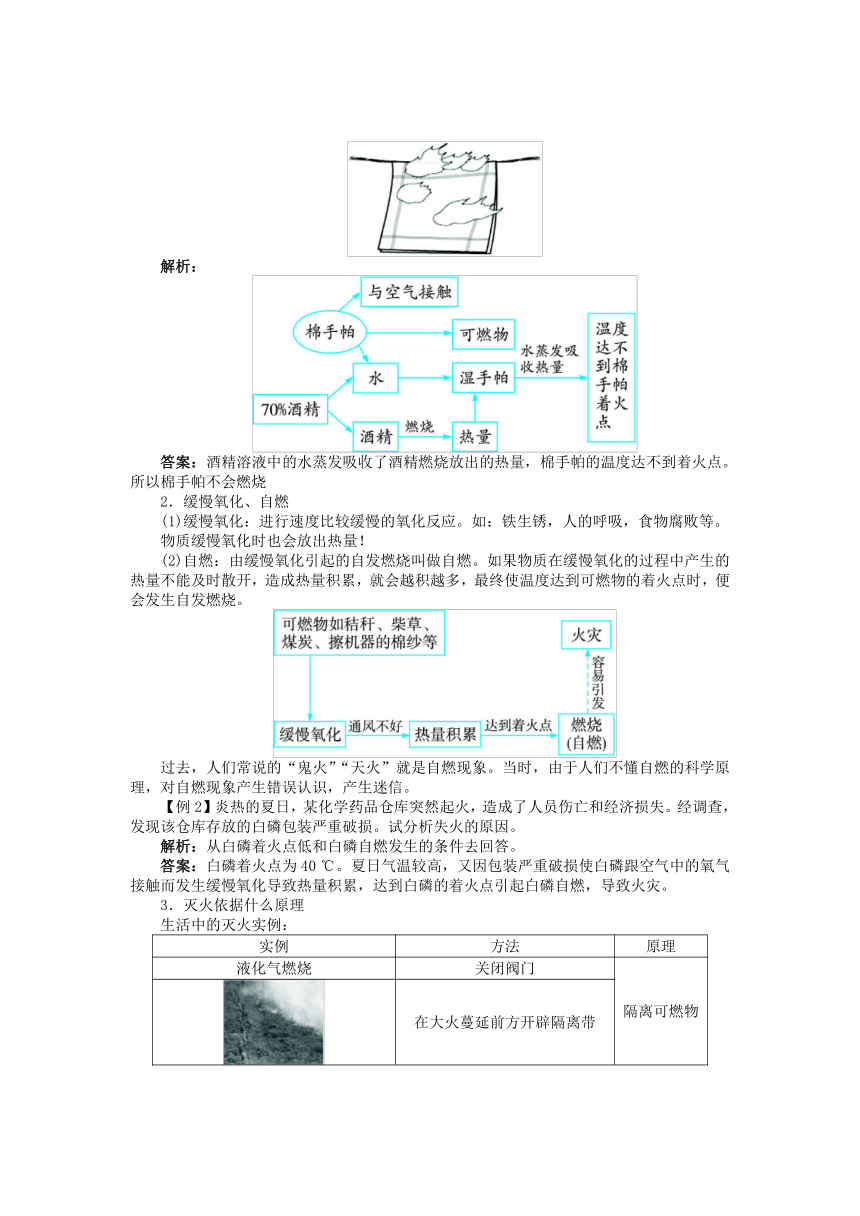

【例1】小明同学用一块棉手帕,放在盛有体积分数为70%的酒精的烧杯中,待均匀湿透后取出。将浸透的棉手帕舒展开,用镊子夹住两角,在火焰上点燃(如下图所示)。当火焰熄灭后,棉手帕完好无损。结合所需所学知识,分析实验中“火焰熄灭,棉手帕无损”的原因________________________。

解析:

答案:酒精溶液中的水蒸发吸收了酒精燃烧放出的热量,棉手帕的温度达不到着火点。所以棉手帕不会燃烧

2.缓慢氧化、自燃

(1)缓慢氧化:进行速度比较缓慢的氧化反应。如:铁生锈,人的呼吸,食物腐败等。

物质缓慢氧化时也会放出热量!

(2)自燃:由缓慢氧化引起的自发燃烧叫做自燃。如果物质在缓慢氧化的过程中产生的热量不能及时散开,造成热量积累,就会越积越多,最终使温度达到可燃物的着火点时,便会发生自发燃烧。

过去,人们常说的“鬼火”“天火”就是自燃现象。当时,由于人们不懂自燃的科学原理,对自燃现象产生错误认识,产生迷信。

【例2】炎热的夏日,某化学药品仓库突然起火,造成了人员伤亡和经济损失。经调查,发现该仓库存放的白磷包装严重破损。试分析失火的原因。

解析:从白磷着火点低和白磷自燃发生的条件去回答。

答案:白磷着火点为40

℃。夏日气温较高,又因包装严重破损使白磷跟空气中的氧气接触而发生缓慢氧化导致热量积累,达到白磷的着火点引起白磷自燃,导致火灾。

3.灭火依据什么原理

生活中的灭火实例:

实例

方法

原理

液化气燃烧

关闭阀门

隔离可燃物

草原大火

在大火蔓延前方开辟隔离带

实验台上酒精失火

湿抹布盖灭

隔绝空气

炒菜时锅中油着火锅盖盖灭

山林火灾

灭火枪疾风吹灭

降低温度

油罐大火

高压水枪喷水灭火

哦!我明白了!灭火的原理就是打破灭火的条件,即

a.隔离或清除掉可燃物;

b.使可燃物隔绝空气或氧气;

c.使温度降至可燃物的着火点以下。

着火点与可燃物的种类、状态,以及大气压强等因素有关。下表列出某些可燃物在通常状况下的着火点(或着火点的温度范围):

可燃物

白磷

红磷

硫

木材

木炭

无烟煤

着火点/℃

40

240

260

250~330

320~370

700~750

着火点是可燃物的固有属性,在无特殊情况说明时,我们一般认为可燃物的着火点不变,即灭火时是降低可燃物的温度至其着火点以下,而不是降低可燃物的着火点。

【例3】生活中发现火灾时,最常用的就是用水灭火。用水可以熄灭着火的木材,这是因为( )。

A.水蒸发吸热,降低了木材的着火点

B.水的密度比木材大

C.水蒸发吸热,提高了木材的着火点

D.蒸发吸热,温度降到着火点以下,且水蒸气又使可燃物隔绝空气

解析:破坏燃烧的三个条件(移走可燃物、使可燃物与空气隔离、将温度降到可燃物的着火点以下)之一,就能灭火。在燃烧着的木材上浇水,水受热后蒸发吸收热量,一方面能使温度降低到木材的着火点以下,另一方面水受热产生的水蒸气又能使可燃物与空气隔绝,从而达到了灭火的目的。

答案:D

4.防火与火灾中自救

燃烧在造福人类的同时,人们也会因为用火不当和失控而引起灾难。因此,人们在社会生产、生活中,利用火为人们造福的同时,也要学习一些必要的防火、灭火及失火自救等的知识和方法,防止发生火灾,以避免火灾给人们带来的灾难。

(1)一些常见的防火安全标识(如下图所示):

(2)几种常见的灭火器(如下图所示):

(3)使用家用电器、燃气时,必须严格遵守有关规定,绝不违章操作。

(4)面对大火,必须坚持“三要”“三救”“三不”的原则,才能够化险为夷,绝处逢生。

①“三要”——要熟悉自己住所的环境、要遇事保持沉着冷静、要警惕烟毒的侵害;

②“三救”——选择逃生通道自救、结绳下滑自救、向外界求救;

③“三不”——不乘普通电梯、不轻易跳楼、不贪恋财物。

④火警119。(如下图)

每个人都必须掌握一些必备的防火、灭火及火场自救常识!要了解更多的知识,请登录:

1.家庭消防网

http://www./

2.中国安全网

http://www.safety./xiaofang/

【例4】对于被困在火区的人员来说,下列做法不恰当的是( )。

A.烟很大时,用湿毛巾捂住口鼻

B.有烟雾的地方要蹲下或匍匐前进

C.一旦发现火情,立即打开所有门窗

D.打电话报警、求救

解析:

A

√

较好地防止烟尘对呼吸道的侵害。

B

√

燃烧产生的有害气体、烟尘随热气流对流到高处,此法有效防止烟尘呛入呼吸道。

C

×

打开门窗会造成空气的对流,从而导致火势的蔓延和扩大。

D

√

可有效帮助被困在火区的人员脱离险境。

答案:C

5.爆炸与防爆安全

(1)爆炸的概念:(化学)爆炸是指可燃物在有限空间内急速燃烧而在短时间内产生大量气体和热,放出的热使气体的体积迅速膨胀所发生的现象。

(2)面粉爆炸实验

①实验装置图(如下图所示):

②实验操作

在无盖小塑料筒里放入干燥面粉,点燃蜡烛,用塑料盖盖住金属筒,迅速鼓入大量空气。

③实验现象

听到“砰”的一声,爆炸的气浪将金属筒的塑料盖掀起。

④分析、交流

细小的面粉与空气接触很充分,当面粉被引燃时,会急速燃烧,从而在短暂的时间里聚集大量的热,在封闭的罐内使气体的体积迅速膨胀,形成爆炸。

(1)爆炸必须同时具备的条件:①有限空间;②急速燃烧;③短时间内产生大量气体和热。

(2)任何可燃性气体(如液化石油气、天然气、煤气等)或可燃性粉尘(如面粉、煤粉、棉絮等)如果跟空气充分混合,在加热、点燃或火花时都有可能发生爆炸。

(3)易燃、易爆危险品的安全常识

易燃物和易爆物在遇到明火、高温或撞击时,极易燃烧或发生爆炸。因此,在生产、运输、使用和贮存易燃物和易爆物时,必须严格遵守有关规定,确保安全。油库、面粉加工厂、纺织厂和煤矿内,都标有“严禁烟火”的字样或图标。防止爆炸的措施是严禁烟火和通风等。

(4)爆炸会给人类带来巨大的灾难和损失,但在受控制的条件下,也可以为人类服务。如定向爆破拆除楼房,开山采矿。

(5)几种危险品安全标识(如下图所示):

【例5】如下图所示的是模拟粉尘爆炸的一个实验,在无盖小塑料筒里放入干燥面粉,点燃蜡烛,用塑料盖盖住金属筒,迅速鼓入大量空气,不久,便会听到“砰”的一声,爆炸的气浪将金属筒的塑料盖掀起。试问:

(1)在上述实验中,鼓入大量空气的作用是__________________;

(2)下列情况下,不会发生爆炸的是(填序号)__________________;

①金属筒不加盖时 ②蜡烛没有点燃时 ③无盖小塑料筒装的是干燥煤粉时

(3)面粉厂为了避免爆炸事故发生,应采取的安全措施有____________________(写出一种即可)。

解析:燃烧具有“在有限空间里、急速燃烧、短时产生大量的热和气体”就会爆炸。由题所给信息可知:→;+→→。具备爆炸的条件。

答案:(1)使面粉充满金属筒,与空气混合均匀 (2)①② (3)严禁烟火(或保持通风)

6.燃烧、爆炸、缓慢氧化、自燃的关系

燃烧

爆炸

缓慢氧化

自燃

反应条件

有可燃物,跟氧气接触,温度达到着火点

在有限空间里急速燃烧热量不及散失

跟氧气接触,温度没有达到着火点

跟氧气接触,热量不易散失,温度逐渐达到着火点

反应程度

剧烈

异常剧烈

缓慢

缓慢转化成剧烈

反应现象

发热发光

爆炸

不明显

不明显到发热发光

联系

都属于氧化反应,都有热量放出,只是反应剧烈程度不同

【例6】燃烧、(化学)爆炸、缓慢氧化和自燃之间的相同点是( )。

A.都剧烈发光放热 B.都需要点燃

C.都属于化合反应

D.都属于氧化反应

解析:

A

×

缓慢氧化是不剧烈发光放热的缓慢的氧化反应。

B

×

自燃是由于缓慢氧化造成热量积累达到可燃物的着火点而引起的自发燃烧。

C

×

化合反应的特点是“多变一”,而燃烧、(化学)爆炸、缓慢氧化和自燃可能生成一种物质,也可能生成多种物质。

D

√

燃烧、(化学)爆炸、缓慢氧化、自燃都是物质跟氧发生的化学反应,其本质都是氧化反应,只是由于条件不同而发生了不同的现象。

答案:D

7.燃烧的条件与促进燃烧

(1)只有在可燃物、氧气和温度三个条件同时具备、互相作用并且达到一定程度时,燃烧才能发生。

(2)促进有利燃烧的措施:

①改善可燃物的品质,增大可燃物的纯度。如:用更易燃烧的燃料;用纯度较高的燃料等。

②增加氧气的浓度。如:使用纯净氧气;使用富氧空气;通风、鼓风等。

③增大可燃物与氧气的接触面积。可燃物与氧气接触面积越大,燃烧越剧烈。

④提高可燃物的温度。温度越高,燃烧越快。

常见的燃烧现象是火焰、发光、发热甚至爆炸。不同的可燃物燃烧的现象也有所不同。燃烧现象除了与可燃物的性质有关以外,还与可燃物跟氧气的接触面积、氧气的浓度有关。接触面积越大,氧气浓度越高,燃烧就越剧烈。值得注意的是,可燃物的燃烧现象还与燃烧空间有关,如果急速的燃烧发生在有限的空间,就会在短时间内聚积大量的热,使气体的体积迅速膨胀而引起爆炸。

【例7】(实际应用题)下图为北京2008年奥运会火炬“同一个世界 同一个梦想”:①北京奥运会火炬内部贮有丙烷,丙烷除了易被点燃、火焰明显、价格低廉外,还有一个好处——主要成分是碳和氢元素,燃烧后只有二氧化碳和水,不会对环境造成污染,符合科技奥运、绿色奥运的要求。在此解决的燃烧条件是____________________。

②采集奥林匹克圣火的唯一方式,是在奥林匹克的赫拉神庙前通过太阳光集中在凹面镜的中央,引燃圣火。此过程中最关键的燃烧条件是____________。

③北京奥运会火炬能在每小时65公里的强风和每小时50毫米雨量的情况下保持燃烧。但要实现奥运圣火登顶珠峰,还需要解决最关键的燃烧条件是____________________。

解析:燃烧必须同时具备:可燃物、与氧气接触、温度达到可燃物的着火点。缺一,燃烧即被终止。

丙烷具有易被点燃、价格低廉、现象明显、绿色环保的优点,是绿色奥运首选的火炬燃料,即可燃物。

太阳光集中在凹面镜的焦点产生高温,使温度达到丙烷的着火点,从而引燃了圣火。

随海拔的升高,空气将变得稀薄,海拔越高空气越稀薄。在珠峰上点燃奥运火炬,最关键的问题将是珠峰空气稀薄缺乏氧气的问题。

答案:①提供了适当的可燃物 ②使可燃物的温度达到着火点 ③提供足量的氧气或空气

8.灭火的原理及灭火的方法

灭火与燃烧是两个相互对立的过程,灭火就是要破坏燃烧的条件,因此,考虑灭火的原理就必须从与燃烧的三个条件相对应的角度进行。

灭火原理

燃烧条件

从燃烧区清除或隔离可燃物

必须具有可燃物

把可燃物与氧气(或空气)隔绝

可燃物与氧气(或空气)接触

使可燃物的温度降到着火点以下

温度达到可燃物的着火点

根据灭火的原理,可以结合火灾实际情况来制定科学合理的灭火方法。

(1)物质的燃烧需要以上三个条件同时具备,而灭火只需破坏其中的任意一个条件即可。

(2)人们在生活中所采用的防火、灭火方法有时不只是破坏燃烧的一个条件,而有可能同时破坏几个条件。

【例8】俗话说“水火无情”,日常生活要注意防火。请回答下列问题。

(1)如果发现火势较大,大火有蔓延的可能,应马上拨打电话_____________报火警。

(2)如果你是救火现场指挥者,从灭火的原理考虑,应将灭火人员至少分成两支队伍开展工作,布置他们做什么?并请解释原因。__________________

(3)如果你被困在火灾区里,应采取什么自救措施?请说出其中两点。______________________。

(4)如果你是灾后重建的设计者,重建房屋时,为防止再次发生特大火灾,应注意的问题之一是什么?__________________________。

解析:在全国任何地区,向公安消防部门报告火警的电话号码都是119,这个号码应当牢记。根据这个号码,每年的11月9日,被确定为消防安全日。灭火的原理是清除或隔离可燃物、把可燃物与氧气(空气)隔绝或使可燃物的温度降到着火点以下。针对灭火的原理,不难找到符合火情实际的灭火方法。

答案:(1)119

(2)第一支队伍用水灭火;用水是为了使可燃物冷却,使其温度降到着火点以下。第二支队伍拆掉火灾区周围木房,产生隔离带防止失势蔓延(合理均可,但方法与解释原因要对应)

(3)用湿毛巾或口罩捂住口鼻,低下身子沿墙壁或贴近地面跑出火灾区等(须注意是木质房屋)

(4)把木质房屋改成砖瓦结构房屋(合理均可)或木质房屋之间留有一定的空间

9.探究物质燃烧条件的方法——控制变量法

当研究的问题与多个因素之间有联系时,需要研究逐个因素对问题的影响,先选取其中的一个因素,将除了这个因素以外的其他因素人为地控制起来,使其保持不变,再比较、研究该问题与选定因素之间的关系,然后再综合起来得出规律的方法,就是控制变量法。其特点:每步只定性或定量研究一个因素,其他因素控制不变。

物质的燃烧,受物质本身的性质、氧气、温度等因素的影响,逐一选择物质本身的性质、氧气、温度中的一个条件,控制其他条件不变,研究每个条件对物质燃烧的影响,然后对比分析,得出物质本身的性质、氧气、温度对燃烧的影响。

研究可燃物的性质、氧气、温度对燃烧的影响,要依据控制变量法,在同样条件下,设计对比实验来验证。

【例9】(科学探究题)资料:白磷着火点为40

℃,红磷着火点为240

℃,五氧化二磷能污染空气,五氧化二磷易溶于水。

(1)在探究可燃物燃烧条件的课堂上,老师用甲所示装置进行实验,实验时观察到的现象是:铜片上的红磷和水中白磷不燃烧,铜片上的白磷______________。

(2)小明同学设计了如上图,乙、丙两个对比实验,完成了探究过程,得到以下实验事实:

①不通入空气时,冷水中的白磷不燃烧;②通入空气时,冷水中的白磷不燃烧;③不通入空气时,热水中的白磷不燃烧;④通入空气时,热水中的白磷燃烧。

该实验中,能证明可燃物的温度必须达到着火点才能燃烧的事实是(填序号)______;能证明可燃物通常需要接触空气才能燃烧的实验事实是______。

(3)结合老师与小明设计的实验,小强设计了如上图实验装置丁。小明与小强的实验都比老师的实验有一个明显的优点。这个优点是________________。

解析:甲中铜片上的白磷是可燃物,既跟氧气接触,又通过铜片的导热使温度达到着火点,因而发生了燃烧;要证明可燃物的温度必须达到着火点才能燃烧,必须控制可燃物和氧气两个必要条件不变,因此选择②④;要证明可燃物通常需要接触空气才能燃烧,就要控制可燃物和温度两个必要条件不变,因此选择③④;丁装置是密封的,因而可以防止反应生成的五氧化二磷扩散到空气中污染空气

答案:(1)燃烧了,产生大量的白烟 (2)②④ ③④ (3)防止污染空气

1.了解燃烧现象。

2.了解燃烧的条件、灭火的原理和方法。

3.了解爆炸、缓慢氧化和自燃现象,知道它们与燃烧之间的区别和联系。

4.认识爆炸的条件、知道爆炸的利与弊。

5.了解一些常见的易燃易爆品使用安全知识,并学会火场逃生的方法。

1.物质燃烧的条件

(1)物质的燃烧

概念:通常情况下,燃烧是可燃物与氧气发生的一种发光发热的剧烈的氧化反应。

事例

观察到的现象

硫在空气中的燃烧

产生淡蓝色的火焰、放出大量热,生成刺激性气味气体

红磷在氧气中的燃烧

发出、放热、产生大量白烟

铁在氧气中的燃烧

火星四射、放出大量的热、生成黑色固体

镁条在空气中的燃烧

发出耀眼的白光、放热、生成白色物质

燃烧反应的特征可归纳为:通常情况下:发光、放热、剧烈的氧化反应

没有氧气呀?

钠在氯气中燃烧

钠在氯气中剧烈燃烧,发出黄色火焰,放出热量,产生大量白烟

(2)燃烧的条件

①燃烧的条件

三个条件

②物质燃烧条件的探究

问题:物质需要具备什么条件才会燃烧?

猜想_____、_____、______。

方案:根据猜想,运用控制变量法设计对比实验,在对比实验中,观察缺少其中的任何一个条件对燃烧有什么影响。

实验:

对比实验

观察

分析与推断

火柴可燃吗?

小石块呢?

火柴可燃;小石块不可燃

火柴是可燃物;小石块不是可燃物

室温下存放的蜡烛会燃烧吗?

点燃后呢?

室温下存放不燃烧;点燃后持续燃烧

达到可燃物燃烧的起码温度→着火点

在空气中,已点燃的蜡烛能维持燃烧吗?

用烧杯倒罩住呢?

在空气中持续燃烧;用烧杯倒罩住火焰慢慢熄灭

需要空气或氧气

结论:物质燃烧的条件(如下图所示):

反思与交流:

注意,哦!“可燃物、氧气、温度达到可燃物的着火点”就像三角形的三条边,缺少任一条边,火就无法形成!

③燃烧中的火焰

可燃物燃烧有的有火焰,如石蜡、硫粉、液化气、酒精等,有的没有火焰,如木炭、铁丝(在氧气中燃烧)等。前者之所以有火焰,是因为可燃物在燃烧过程中易汽化产生可燃性气体或本身就是可燃性气体,气体燃烧产生火焰,而碳、铁等物质在燃烧过程中难汽化,无可燃性气体生成,故无火焰。

【例1】小明同学用一块棉手帕,放在盛有体积分数为70%的酒精的烧杯中,待均匀湿透后取出。将浸透的棉手帕舒展开,用镊子夹住两角,在火焰上点燃(如下图所示)。当火焰熄灭后,棉手帕完好无损。结合所需所学知识,分析实验中“火焰熄灭,棉手帕无损”的原因________________________。

解析:

答案:酒精溶液中的水蒸发吸收了酒精燃烧放出的热量,棉手帕的温度达不到着火点。所以棉手帕不会燃烧

2.缓慢氧化、自燃

(1)缓慢氧化:进行速度比较缓慢的氧化反应。如:铁生锈,人的呼吸,食物腐败等。

物质缓慢氧化时也会放出热量!

(2)自燃:由缓慢氧化引起的自发燃烧叫做自燃。如果物质在缓慢氧化的过程中产生的热量不能及时散开,造成热量积累,就会越积越多,最终使温度达到可燃物的着火点时,便会发生自发燃烧。

过去,人们常说的“鬼火”“天火”就是自燃现象。当时,由于人们不懂自燃的科学原理,对自燃现象产生错误认识,产生迷信。

【例2】炎热的夏日,某化学药品仓库突然起火,造成了人员伤亡和经济损失。经调查,发现该仓库存放的白磷包装严重破损。试分析失火的原因。

解析:从白磷着火点低和白磷自燃发生的条件去回答。

答案:白磷着火点为40

℃。夏日气温较高,又因包装严重破损使白磷跟空气中的氧气接触而发生缓慢氧化导致热量积累,达到白磷的着火点引起白磷自燃,导致火灾。

3.灭火依据什么原理

生活中的灭火实例:

实例

方法

原理

液化气燃烧

关闭阀门

隔离可燃物

草原大火

在大火蔓延前方开辟隔离带

实验台上酒精失火

湿抹布盖灭

隔绝空气

炒菜时锅中油着火锅盖盖灭

山林火灾

灭火枪疾风吹灭

降低温度

油罐大火

高压水枪喷水灭火

哦!我明白了!灭火的原理就是打破灭火的条件,即

a.隔离或清除掉可燃物;

b.使可燃物隔绝空气或氧气;

c.使温度降至可燃物的着火点以下。

着火点与可燃物的种类、状态,以及大气压强等因素有关。下表列出某些可燃物在通常状况下的着火点(或着火点的温度范围):

可燃物

白磷

红磷

硫

木材

木炭

无烟煤

着火点/℃

40

240

260

250~330

320~370

700~750

着火点是可燃物的固有属性,在无特殊情况说明时,我们一般认为可燃物的着火点不变,即灭火时是降低可燃物的温度至其着火点以下,而不是降低可燃物的着火点。

【例3】生活中发现火灾时,最常用的就是用水灭火。用水可以熄灭着火的木材,这是因为( )。

A.水蒸发吸热,降低了木材的着火点

B.水的密度比木材大

C.水蒸发吸热,提高了木材的着火点

D.蒸发吸热,温度降到着火点以下,且水蒸气又使可燃物隔绝空气

解析:破坏燃烧的三个条件(移走可燃物、使可燃物与空气隔离、将温度降到可燃物的着火点以下)之一,就能灭火。在燃烧着的木材上浇水,水受热后蒸发吸收热量,一方面能使温度降低到木材的着火点以下,另一方面水受热产生的水蒸气又能使可燃物与空气隔绝,从而达到了灭火的目的。

答案:D

4.防火与火灾中自救

燃烧在造福人类的同时,人们也会因为用火不当和失控而引起灾难。因此,人们在社会生产、生活中,利用火为人们造福的同时,也要学习一些必要的防火、灭火及失火自救等的知识和方法,防止发生火灾,以避免火灾给人们带来的灾难。

(1)一些常见的防火安全标识(如下图所示):

(2)几种常见的灭火器(如下图所示):

(3)使用家用电器、燃气时,必须严格遵守有关规定,绝不违章操作。

(4)面对大火,必须坚持“三要”“三救”“三不”的原则,才能够化险为夷,绝处逢生。

①“三要”——要熟悉自己住所的环境、要遇事保持沉着冷静、要警惕烟毒的侵害;

②“三救”——选择逃生通道自救、结绳下滑自救、向外界求救;

③“三不”——不乘普通电梯、不轻易跳楼、不贪恋财物。

④火警119。(如下图)

每个人都必须掌握一些必备的防火、灭火及火场自救常识!要了解更多的知识,请登录:

1.家庭消防网

http://www./

2.中国安全网

http://www.safety./xiaofang/

【例4】对于被困在火区的人员来说,下列做法不恰当的是( )。

A.烟很大时,用湿毛巾捂住口鼻

B.有烟雾的地方要蹲下或匍匐前进

C.一旦发现火情,立即打开所有门窗

D.打电话报警、求救

解析:

A

√

较好地防止烟尘对呼吸道的侵害。

B

√

燃烧产生的有害气体、烟尘随热气流对流到高处,此法有效防止烟尘呛入呼吸道。

C

×

打开门窗会造成空气的对流,从而导致火势的蔓延和扩大。

D

√

可有效帮助被困在火区的人员脱离险境。

答案:C

5.爆炸与防爆安全

(1)爆炸的概念:(化学)爆炸是指可燃物在有限空间内急速燃烧而在短时间内产生大量气体和热,放出的热使气体的体积迅速膨胀所发生的现象。

(2)面粉爆炸实验

①实验装置图(如下图所示):

②实验操作

在无盖小塑料筒里放入干燥面粉,点燃蜡烛,用塑料盖盖住金属筒,迅速鼓入大量空气。

③实验现象

听到“砰”的一声,爆炸的气浪将金属筒的塑料盖掀起。

④分析、交流

细小的面粉与空气接触很充分,当面粉被引燃时,会急速燃烧,从而在短暂的时间里聚集大量的热,在封闭的罐内使气体的体积迅速膨胀,形成爆炸。

(1)爆炸必须同时具备的条件:①有限空间;②急速燃烧;③短时间内产生大量气体和热。

(2)任何可燃性气体(如液化石油气、天然气、煤气等)或可燃性粉尘(如面粉、煤粉、棉絮等)如果跟空气充分混合,在加热、点燃或火花时都有可能发生爆炸。

(3)易燃、易爆危险品的安全常识

易燃物和易爆物在遇到明火、高温或撞击时,极易燃烧或发生爆炸。因此,在生产、运输、使用和贮存易燃物和易爆物时,必须严格遵守有关规定,确保安全。油库、面粉加工厂、纺织厂和煤矿内,都标有“严禁烟火”的字样或图标。防止爆炸的措施是严禁烟火和通风等。

(4)爆炸会给人类带来巨大的灾难和损失,但在受控制的条件下,也可以为人类服务。如定向爆破拆除楼房,开山采矿。

(5)几种危险品安全标识(如下图所示):

【例5】如下图所示的是模拟粉尘爆炸的一个实验,在无盖小塑料筒里放入干燥面粉,点燃蜡烛,用塑料盖盖住金属筒,迅速鼓入大量空气,不久,便会听到“砰”的一声,爆炸的气浪将金属筒的塑料盖掀起。试问:

(1)在上述实验中,鼓入大量空气的作用是__________________;

(2)下列情况下,不会发生爆炸的是(填序号)__________________;

①金属筒不加盖时 ②蜡烛没有点燃时 ③无盖小塑料筒装的是干燥煤粉时

(3)面粉厂为了避免爆炸事故发生,应采取的安全措施有____________________(写出一种即可)。

解析:燃烧具有“在有限空间里、急速燃烧、短时产生大量的热和气体”就会爆炸。由题所给信息可知:→;+→→。具备爆炸的条件。

答案:(1)使面粉充满金属筒,与空气混合均匀 (2)①② (3)严禁烟火(或保持通风)

6.燃烧、爆炸、缓慢氧化、自燃的关系

燃烧

爆炸

缓慢氧化

自燃

反应条件

有可燃物,跟氧气接触,温度达到着火点

在有限空间里急速燃烧热量不及散失

跟氧气接触,温度没有达到着火点

跟氧气接触,热量不易散失,温度逐渐达到着火点

反应程度

剧烈

异常剧烈

缓慢

缓慢转化成剧烈

反应现象

发热发光

爆炸

不明显

不明显到发热发光

联系

都属于氧化反应,都有热量放出,只是反应剧烈程度不同

【例6】燃烧、(化学)爆炸、缓慢氧化和自燃之间的相同点是( )。

A.都剧烈发光放热 B.都需要点燃

C.都属于化合反应

D.都属于氧化反应

解析:

A

×

缓慢氧化是不剧烈发光放热的缓慢的氧化反应。

B

×

自燃是由于缓慢氧化造成热量积累达到可燃物的着火点而引起的自发燃烧。

C

×

化合反应的特点是“多变一”,而燃烧、(化学)爆炸、缓慢氧化和自燃可能生成一种物质,也可能生成多种物质。

D

√

燃烧、(化学)爆炸、缓慢氧化、自燃都是物质跟氧发生的化学反应,其本质都是氧化反应,只是由于条件不同而发生了不同的现象。

答案:D

7.燃烧的条件与促进燃烧

(1)只有在可燃物、氧气和温度三个条件同时具备、互相作用并且达到一定程度时,燃烧才能发生。

(2)促进有利燃烧的措施:

①改善可燃物的品质,增大可燃物的纯度。如:用更易燃烧的燃料;用纯度较高的燃料等。

②增加氧气的浓度。如:使用纯净氧气;使用富氧空气;通风、鼓风等。

③增大可燃物与氧气的接触面积。可燃物与氧气接触面积越大,燃烧越剧烈。

④提高可燃物的温度。温度越高,燃烧越快。

常见的燃烧现象是火焰、发光、发热甚至爆炸。不同的可燃物燃烧的现象也有所不同。燃烧现象除了与可燃物的性质有关以外,还与可燃物跟氧气的接触面积、氧气的浓度有关。接触面积越大,氧气浓度越高,燃烧就越剧烈。值得注意的是,可燃物的燃烧现象还与燃烧空间有关,如果急速的燃烧发生在有限的空间,就会在短时间内聚积大量的热,使气体的体积迅速膨胀而引起爆炸。

【例7】(实际应用题)下图为北京2008年奥运会火炬“同一个世界 同一个梦想”:①北京奥运会火炬内部贮有丙烷,丙烷除了易被点燃、火焰明显、价格低廉外,还有一个好处——主要成分是碳和氢元素,燃烧后只有二氧化碳和水,不会对环境造成污染,符合科技奥运、绿色奥运的要求。在此解决的燃烧条件是____________________。

②采集奥林匹克圣火的唯一方式,是在奥林匹克的赫拉神庙前通过太阳光集中在凹面镜的中央,引燃圣火。此过程中最关键的燃烧条件是____________。

③北京奥运会火炬能在每小时65公里的强风和每小时50毫米雨量的情况下保持燃烧。但要实现奥运圣火登顶珠峰,还需要解决最关键的燃烧条件是____________________。

解析:燃烧必须同时具备:可燃物、与氧气接触、温度达到可燃物的着火点。缺一,燃烧即被终止。

丙烷具有易被点燃、价格低廉、现象明显、绿色环保的优点,是绿色奥运首选的火炬燃料,即可燃物。

太阳光集中在凹面镜的焦点产生高温,使温度达到丙烷的着火点,从而引燃了圣火。

随海拔的升高,空气将变得稀薄,海拔越高空气越稀薄。在珠峰上点燃奥运火炬,最关键的问题将是珠峰空气稀薄缺乏氧气的问题。

答案:①提供了适当的可燃物 ②使可燃物的温度达到着火点 ③提供足量的氧气或空气

8.灭火的原理及灭火的方法

灭火与燃烧是两个相互对立的过程,灭火就是要破坏燃烧的条件,因此,考虑灭火的原理就必须从与燃烧的三个条件相对应的角度进行。

灭火原理

燃烧条件

从燃烧区清除或隔离可燃物

必须具有可燃物

把可燃物与氧气(或空气)隔绝

可燃物与氧气(或空气)接触

使可燃物的温度降到着火点以下

温度达到可燃物的着火点

根据灭火的原理,可以结合火灾实际情况来制定科学合理的灭火方法。

(1)物质的燃烧需要以上三个条件同时具备,而灭火只需破坏其中的任意一个条件即可。

(2)人们在生活中所采用的防火、灭火方法有时不只是破坏燃烧的一个条件,而有可能同时破坏几个条件。

【例8】俗话说“水火无情”,日常生活要注意防火。请回答下列问题。

(1)如果发现火势较大,大火有蔓延的可能,应马上拨打电话_____________报火警。

(2)如果你是救火现场指挥者,从灭火的原理考虑,应将灭火人员至少分成两支队伍开展工作,布置他们做什么?并请解释原因。__________________

(3)如果你被困在火灾区里,应采取什么自救措施?请说出其中两点。______________________。

(4)如果你是灾后重建的设计者,重建房屋时,为防止再次发生特大火灾,应注意的问题之一是什么?__________________________。

解析:在全国任何地区,向公安消防部门报告火警的电话号码都是119,这个号码应当牢记。根据这个号码,每年的11月9日,被确定为消防安全日。灭火的原理是清除或隔离可燃物、把可燃物与氧气(空气)隔绝或使可燃物的温度降到着火点以下。针对灭火的原理,不难找到符合火情实际的灭火方法。

答案:(1)119

(2)第一支队伍用水灭火;用水是为了使可燃物冷却,使其温度降到着火点以下。第二支队伍拆掉火灾区周围木房,产生隔离带防止失势蔓延(合理均可,但方法与解释原因要对应)

(3)用湿毛巾或口罩捂住口鼻,低下身子沿墙壁或贴近地面跑出火灾区等(须注意是木质房屋)

(4)把木质房屋改成砖瓦结构房屋(合理均可)或木质房屋之间留有一定的空间

9.探究物质燃烧条件的方法——控制变量法

当研究的问题与多个因素之间有联系时,需要研究逐个因素对问题的影响,先选取其中的一个因素,将除了这个因素以外的其他因素人为地控制起来,使其保持不变,再比较、研究该问题与选定因素之间的关系,然后再综合起来得出规律的方法,就是控制变量法。其特点:每步只定性或定量研究一个因素,其他因素控制不变。

物质的燃烧,受物质本身的性质、氧气、温度等因素的影响,逐一选择物质本身的性质、氧气、温度中的一个条件,控制其他条件不变,研究每个条件对物质燃烧的影响,然后对比分析,得出物质本身的性质、氧气、温度对燃烧的影响。

研究可燃物的性质、氧气、温度对燃烧的影响,要依据控制变量法,在同样条件下,设计对比实验来验证。

【例9】(科学探究题)资料:白磷着火点为40

℃,红磷着火点为240

℃,五氧化二磷能污染空气,五氧化二磷易溶于水。

(1)在探究可燃物燃烧条件的课堂上,老师用甲所示装置进行实验,实验时观察到的现象是:铜片上的红磷和水中白磷不燃烧,铜片上的白磷______________。

(2)小明同学设计了如上图,乙、丙两个对比实验,完成了探究过程,得到以下实验事实:

①不通入空气时,冷水中的白磷不燃烧;②通入空气时,冷水中的白磷不燃烧;③不通入空气时,热水中的白磷不燃烧;④通入空气时,热水中的白磷燃烧。

该实验中,能证明可燃物的温度必须达到着火点才能燃烧的事实是(填序号)______;能证明可燃物通常需要接触空气才能燃烧的实验事实是______。

(3)结合老师与小明设计的实验,小强设计了如上图实验装置丁。小明与小强的实验都比老师的实验有一个明显的优点。这个优点是________________。

解析:甲中铜片上的白磷是可燃物,既跟氧气接触,又通过铜片的导热使温度达到着火点,因而发生了燃烧;要证明可燃物的温度必须达到着火点才能燃烧,必须控制可燃物和氧气两个必要条件不变,因此选择②④;要证明可燃物通常需要接触空气才能燃烧,就要控制可燃物和温度两个必要条件不变,因此选择③④;丁装置是密封的,因而可以防止反应生成的五氧化二磷扩散到空气中污染空气

答案:(1)燃烧了,产生大量的白烟 (2)②④ ③④ (3)防止污染空气

同课章节目录

- 第一章 大家都来学化学

- 1.1 身边的化学

- 1.2 化学实验室之旅

- 1.3 物质的变化

- 1.4 物质性质的探究

- 第二章 空气、物质的构成

- 2.1 空气的成分

- 2.2 构成物质的微粒(Ⅰ)——分子

- 2.3 构成物质的微粒(Ⅱ)——原子和离子

- 2.4 辨别物质的元素组成

- 第三章 维持生命之气——氧气

- 3.1 氧气的性质和用途

- 3.2 制取氧气

- 3.3 燃烧条件与灭火原理

- 3.4 物质构成的表示式

- 第四章 生命之源——水

- 4.1 我们的水资源

- 4.2 水的组成

- 4.3 质量守恒定律

- 4.4 化学方程式

- 第五章 燃料

- 5.1 洁净的燃料——氢气

- 5.2 组成燃料的主要元素——碳

- 5.3 二氧化碳的性质和制法

- 5.4 古生物的“遗产”——化石燃料