2025-2026学年八年级语文下册(统编版)4《灯笼》课件(共16张PPT)

文档属性

| 名称 | 2025-2026学年八年级语文下册(统编版)4《灯笼》课件(共16张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 53.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-28 20:02:49 | ||

图片预览

文档简介

(共16张PPT)

灯笼

年 级:八年级

学 科:初中语文(部编版)

灯笼

吴伯萧

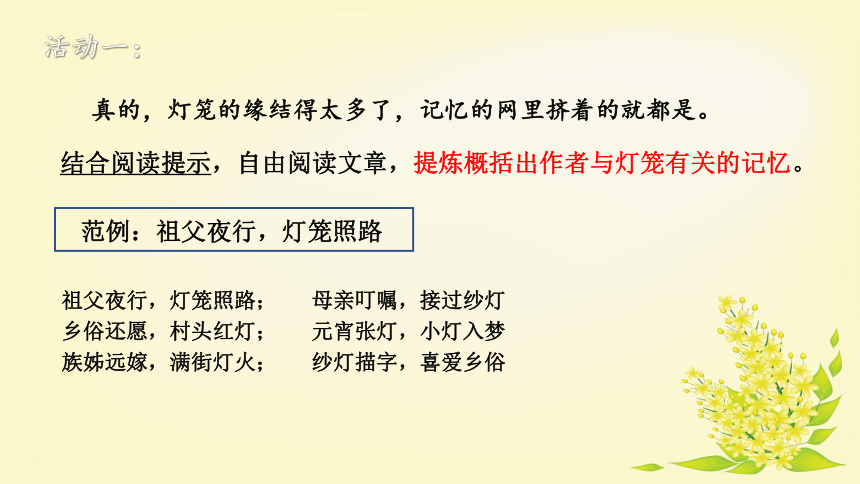

真的,灯笼的缘结得太多了,记忆的网里挤着的就都是。

结合阅读提示,自由阅读文章,提炼概括出作者与灯笼有关的记忆。

祖父夜行,灯笼照路; 母亲叮嘱,接过纱灯

乡俗还愿,村头红灯; 元宵张灯,小灯入梦

族姊远嫁,满街灯火; 纱灯描字,喜爱乡俗

活动一:

范例:祖父夜行,灯笼照路

总结一

散文的文体特点是形散神聚,全文以“灯笼”串联。

学法指导

找“聚点”,理思路。

连活活的太阳算着,一切亮光之中,我爱皎洁的月华,

如沸的繁星,同一支夜晚来挑着照路的灯笼。

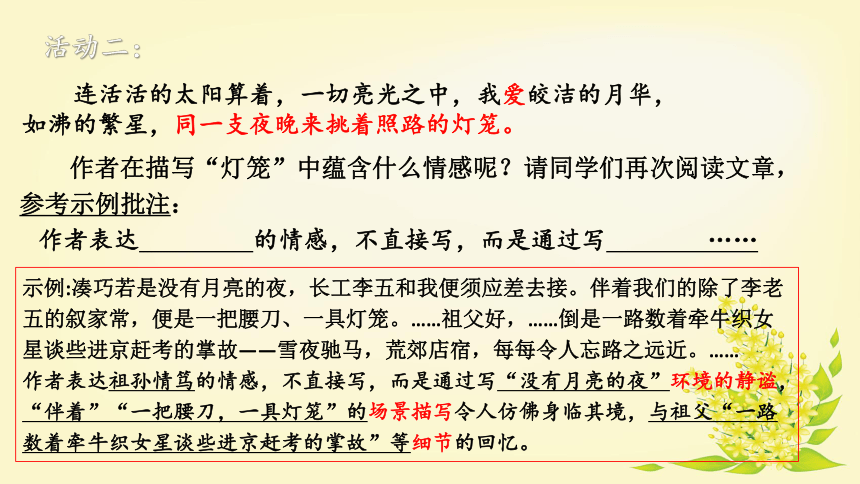

作者在描写“灯笼”中蕴含什么情感呢?请同学们再次阅读文章,参考示例批注:

作者表达 的情感,不直接写,而是通过写 ……

示例:凑巧若是没有月亮的夜,长工李五和我便须应差去接。伴着我们的除了李老五的叙家常,便是一把腰刀、一具灯笼。……祖父好,……倒是一路数着牵牛织女星谈些进京赶考的掌故——雪夜驰马,荒郊店宿,每每令人忘路之远近。……

作者表达祖孙情笃的情感,不直接写,而是通过写“没有月亮的夜”环境的静谧,“伴着”“一把腰刀,一具灯笼”的场景描写令人仿佛身临其境,与祖父“一路数着牵牛织女星谈些进京赶考的掌故”等细节的回忆。

活动二:

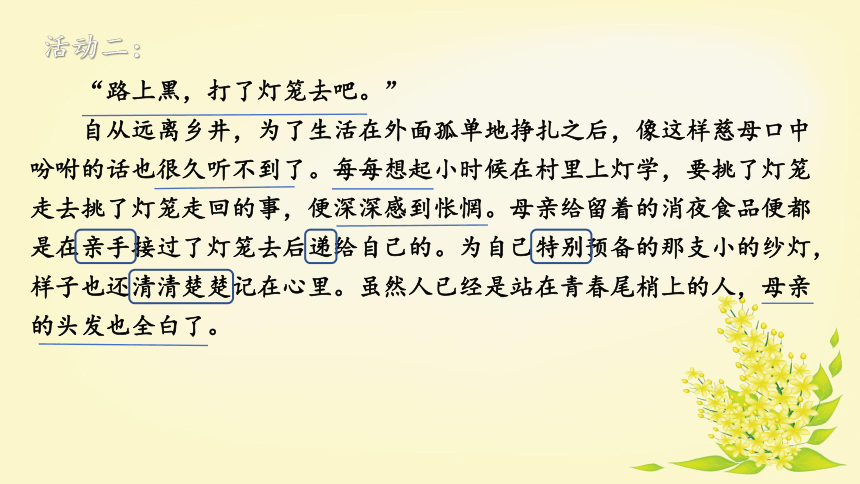

“路上黑,打了灯笼去吧。”

自从远离乡井,为了生活在外面孤单地挣扎之后,像这样慈母口中吩咐的话也很久听不到了。每每想起小时候在村里上灯学,要挑了灯笼走去挑了灯笼走回的事,便深深感到怅惘。母亲给留着的消夜食品便都是在亲手接过了灯笼去后递给自己的。为自己特别预备的那支小的纱灯,样子也还清清楚楚记在心里。虽然人已经是站在青春尾梢上的人,母亲的头发也全白了。

活动二:

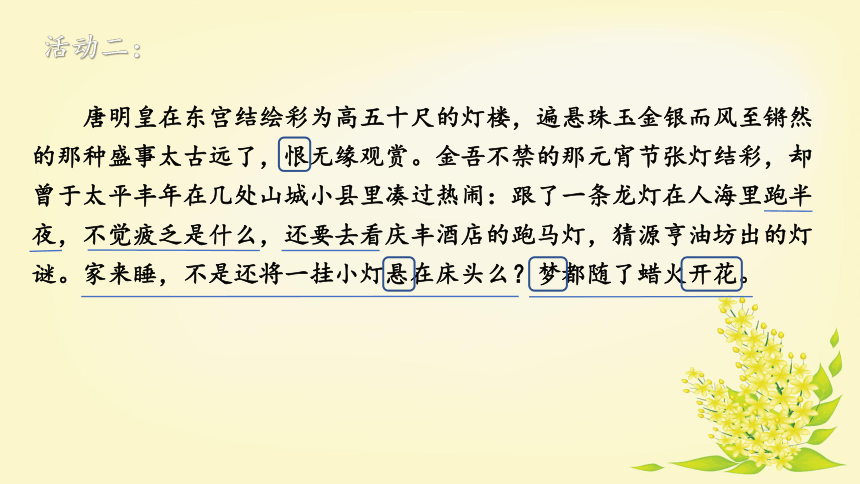

活动二:

唐明皇在东宫结绘彩为高五十尺的灯楼,遍悬珠玉金银而风至锵然的那种盛事太古远了,恨无缘观赏。金吾不禁的那元宵节张灯结彩,却曾于太平丰年在几处山城小县里凑过热闹:跟了一条龙灯在人海里跑半夜,不觉疲乏是什么,还要去看庆丰酒店的跑马灯,猜源亨油坊出的灯谜。家来睡,不是还将一挂小灯悬在床头么?梦都随了蜡火开花。

活动二:

真是,若有孤行客,黑夜摸路。正自四面虚惊的时候,忽然发现星天下红灯高照,总会以去村不远而默默高兴起来的吧。

族姊远嫁,大送大迎,曾听过彻夜的鼓吹,看满街的灯火……

但普普通通一家纯德堂的家用灯笼,可也未始勾不起爱好来。

活动二:

宫灯,还没见过;总该有翠羽流苏的妆饰吧。假定是暖融融的春宵,西宫南内有人在趁了灯光调绿嘴鹦鹉,也有人在秋千索下缓步寻一脉幽悄,意味应是深长的。虽然,“……好一似扬子江,驾小舟,风狂浪大,浪大风狂”的汉献帝也许有灯笼作伴,但那时人的处境可悯,蜡泪就怕数不着长了。

最壮是塞外点兵,吹角连营,夜深星阑时候,将军在挑灯看剑,那灯笼上你不希望写的几个斗方大字是霍骠姚,是汉将李广,是唐朝裴公吗?雪夜入蔡,同胡人不敢南下牧马的故事是同日月一样亮起了人的耳目的。你听,正萧萧班马鸣也,我愿就是那灯笼下的马前卒。

联系七下的《紫藤萝瀑布》,八上的《背影》、《昆明的雨》,结合《灯笼》,总结归纳散文的情感表达方式。

析词句,明情感。

文章中细节的描绘、场景的描写、诗化隽永的语言、典故的选用,间接表露作者的内心世界。

总结二

学法指导

连活活的太阳算着,一切亮光之中,我爱皎洁的月华,如沸的繁星,同一支夜晚来挑着照路的灯笼。

既然月华,繁星,灯笼都可以打破黑暗,带来光明,但为何作者却唯独写灯笼呢?

意象选择的重要性

人因为对光明的向往,

所以点亮灯笼去照亮追求的道路。

活动三:

我愿就是那灯笼下的马前卒

1931年9月18日,日本驻中国东北地区的关东军突然袭击沈阳,以武力侵占东北,“九一八”的炮火不仅震碎了壮丽的祖国河山,也击破无数文士的美好幻想,其中就包括吴伯箫。然而,国民党政府竟然采取“不抵抗”政策,这让他十分愤懑,忧心如焚,怒火中烧,如鲠在喉,不吐不快。

于是,他在从事教育工作的同时,坚持业余写作,纾解一腔积郁。他在这一时期的散文,常常回荡着爱国主义的激越旋律。即使在回忆童年生活的篇章里,这一旋律也时常跳跃而出。《灯笼》正是这个时期回忆主题的文章。

背景资料

唉,壮,于今灯笼又不够了。应该数火把,数探海灯,数燎原的一把烈火!

家国情怀

作者用自己的书写,成为了“灯笼”,家国情怀与担当精神,照亮我们的心灵。

总结三

学法指导

解意象,悟主旨。

总结归纳

主动找

深入品

反复读

1.基础层:摘抄《灯笼》中出现的重点词语与意蕴丰富的句子。

2.提高层:课外阅读老舍的《北京的春节》,沈从文的《端午日》,梳理文章,品味语言,感受中华民族的民俗文化。

3.进阶层:可以模仿《灯笼》写一个民俗的相关片段,蕴含丰富的情感体验,200字左右。

作业

感谢观看

灯笼

年 级:八年级

学 科:初中语文(部编版)

灯笼

吴伯萧

真的,灯笼的缘结得太多了,记忆的网里挤着的就都是。

结合阅读提示,自由阅读文章,提炼概括出作者与灯笼有关的记忆。

祖父夜行,灯笼照路; 母亲叮嘱,接过纱灯

乡俗还愿,村头红灯; 元宵张灯,小灯入梦

族姊远嫁,满街灯火; 纱灯描字,喜爱乡俗

活动一:

范例:祖父夜行,灯笼照路

总结一

散文的文体特点是形散神聚,全文以“灯笼”串联。

学法指导

找“聚点”,理思路。

连活活的太阳算着,一切亮光之中,我爱皎洁的月华,

如沸的繁星,同一支夜晚来挑着照路的灯笼。

作者在描写“灯笼”中蕴含什么情感呢?请同学们再次阅读文章,参考示例批注:

作者表达 的情感,不直接写,而是通过写 ……

示例:凑巧若是没有月亮的夜,长工李五和我便须应差去接。伴着我们的除了李老五的叙家常,便是一把腰刀、一具灯笼。……祖父好,……倒是一路数着牵牛织女星谈些进京赶考的掌故——雪夜驰马,荒郊店宿,每每令人忘路之远近。……

作者表达祖孙情笃的情感,不直接写,而是通过写“没有月亮的夜”环境的静谧,“伴着”“一把腰刀,一具灯笼”的场景描写令人仿佛身临其境,与祖父“一路数着牵牛织女星谈些进京赶考的掌故”等细节的回忆。

活动二:

“路上黑,打了灯笼去吧。”

自从远离乡井,为了生活在外面孤单地挣扎之后,像这样慈母口中吩咐的话也很久听不到了。每每想起小时候在村里上灯学,要挑了灯笼走去挑了灯笼走回的事,便深深感到怅惘。母亲给留着的消夜食品便都是在亲手接过了灯笼去后递给自己的。为自己特别预备的那支小的纱灯,样子也还清清楚楚记在心里。虽然人已经是站在青春尾梢上的人,母亲的头发也全白了。

活动二:

活动二:

唐明皇在东宫结绘彩为高五十尺的灯楼,遍悬珠玉金银而风至锵然的那种盛事太古远了,恨无缘观赏。金吾不禁的那元宵节张灯结彩,却曾于太平丰年在几处山城小县里凑过热闹:跟了一条龙灯在人海里跑半夜,不觉疲乏是什么,还要去看庆丰酒店的跑马灯,猜源亨油坊出的灯谜。家来睡,不是还将一挂小灯悬在床头么?梦都随了蜡火开花。

活动二:

真是,若有孤行客,黑夜摸路。正自四面虚惊的时候,忽然发现星天下红灯高照,总会以去村不远而默默高兴起来的吧。

族姊远嫁,大送大迎,曾听过彻夜的鼓吹,看满街的灯火……

但普普通通一家纯德堂的家用灯笼,可也未始勾不起爱好来。

活动二:

宫灯,还没见过;总该有翠羽流苏的妆饰吧。假定是暖融融的春宵,西宫南内有人在趁了灯光调绿嘴鹦鹉,也有人在秋千索下缓步寻一脉幽悄,意味应是深长的。虽然,“……好一似扬子江,驾小舟,风狂浪大,浪大风狂”的汉献帝也许有灯笼作伴,但那时人的处境可悯,蜡泪就怕数不着长了。

最壮是塞外点兵,吹角连营,夜深星阑时候,将军在挑灯看剑,那灯笼上你不希望写的几个斗方大字是霍骠姚,是汉将李广,是唐朝裴公吗?雪夜入蔡,同胡人不敢南下牧马的故事是同日月一样亮起了人的耳目的。你听,正萧萧班马鸣也,我愿就是那灯笼下的马前卒。

联系七下的《紫藤萝瀑布》,八上的《背影》、《昆明的雨》,结合《灯笼》,总结归纳散文的情感表达方式。

析词句,明情感。

文章中细节的描绘、场景的描写、诗化隽永的语言、典故的选用,间接表露作者的内心世界。

总结二

学法指导

连活活的太阳算着,一切亮光之中,我爱皎洁的月华,如沸的繁星,同一支夜晚来挑着照路的灯笼。

既然月华,繁星,灯笼都可以打破黑暗,带来光明,但为何作者却唯独写灯笼呢?

意象选择的重要性

人因为对光明的向往,

所以点亮灯笼去照亮追求的道路。

活动三:

我愿就是那灯笼下的马前卒

1931年9月18日,日本驻中国东北地区的关东军突然袭击沈阳,以武力侵占东北,“九一八”的炮火不仅震碎了壮丽的祖国河山,也击破无数文士的美好幻想,其中就包括吴伯箫。然而,国民党政府竟然采取“不抵抗”政策,这让他十分愤懑,忧心如焚,怒火中烧,如鲠在喉,不吐不快。

于是,他在从事教育工作的同时,坚持业余写作,纾解一腔积郁。他在这一时期的散文,常常回荡着爱国主义的激越旋律。即使在回忆童年生活的篇章里,这一旋律也时常跳跃而出。《灯笼》正是这个时期回忆主题的文章。

背景资料

唉,壮,于今灯笼又不够了。应该数火把,数探海灯,数燎原的一把烈火!

家国情怀

作者用自己的书写,成为了“灯笼”,家国情怀与担当精神,照亮我们的心灵。

总结三

学法指导

解意象,悟主旨。

总结归纳

主动找

深入品

反复读

1.基础层:摘抄《灯笼》中出现的重点词语与意蕴丰富的句子。

2.提高层:课外阅读老舍的《北京的春节》,沈从文的《端午日》,梳理文章,品味语言,感受中华民族的民俗文化。

3.进阶层:可以模仿《灯笼》写一个民俗的相关片段,蕴含丰富的情感体验,200字左右。

作业

感谢观看

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读