沪科版(2025秋版)物理9年级第十三章精讲精练学案(18页word文档)

文档属性

| 名称 | 沪科版(2025秋版)物理9年级第十三章精讲精练学案(18页word文档) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 沪科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2025-07-28 21:18:06 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第十三章 温度与物态变化精讲精练

【知识梳理】

考点一 温度与温度计

(一)温度

1.温度:物体的冷热程度叫温度,测量温度的工具是温度计。温度反映了物体内部分子无规则运动的剧烈程度,物体温度越高,物体内分子运动越剧烈。温度的常用单位:摄氏度(℃)。温度只能说“是多少”或“达到多少”,不能说“有”或“没有”。

2.摄氏温度的规定

将1个标准大气压下纯净的冰水混合物的温度定为0℃,水沸腾时的温度定为100℃·把0∽100℃之间划分为100等份,每一等份就是1℃。

常见的温度:正常情况下,人的体温约为37℃,读作“37摄氏度”。人体感觉舒适的环境温度在25℃左右。

(二)温度计

(1)温度计的原理:常用温度计是根据液体热胀冷缩的规律制成的,里面的液体多为煤油、酒精或汞物质。

(2)温度计的正确使用

①估测被测物体的温度;

②看清温度计的量程;

③选择合适的温度计;

④让温度计的玻璃泡全部浸入被测液体中,不要碰到容器底或壁;

⑤待示数稳定再读数;

⑥读数时玻璃泡留在液体中;

⑦视线要与温度计液柱的液面相平。

注意:使用温度计时不能使被测物体的温度越过温度计内液体的沸点,或低于液体的凝固点。

考点二 物态变化

(一)熔化与凝固

1.熔化与凝固

(1)熔化:物质从固态变为液态的过程叫做熔化。物质熔化时需要吸收热量。

(2)凝固:物质从液态变为固态的过程叫做凝固;物质凝固时需要放出热量。

(3)熔化和凝固是互为可逆过程。

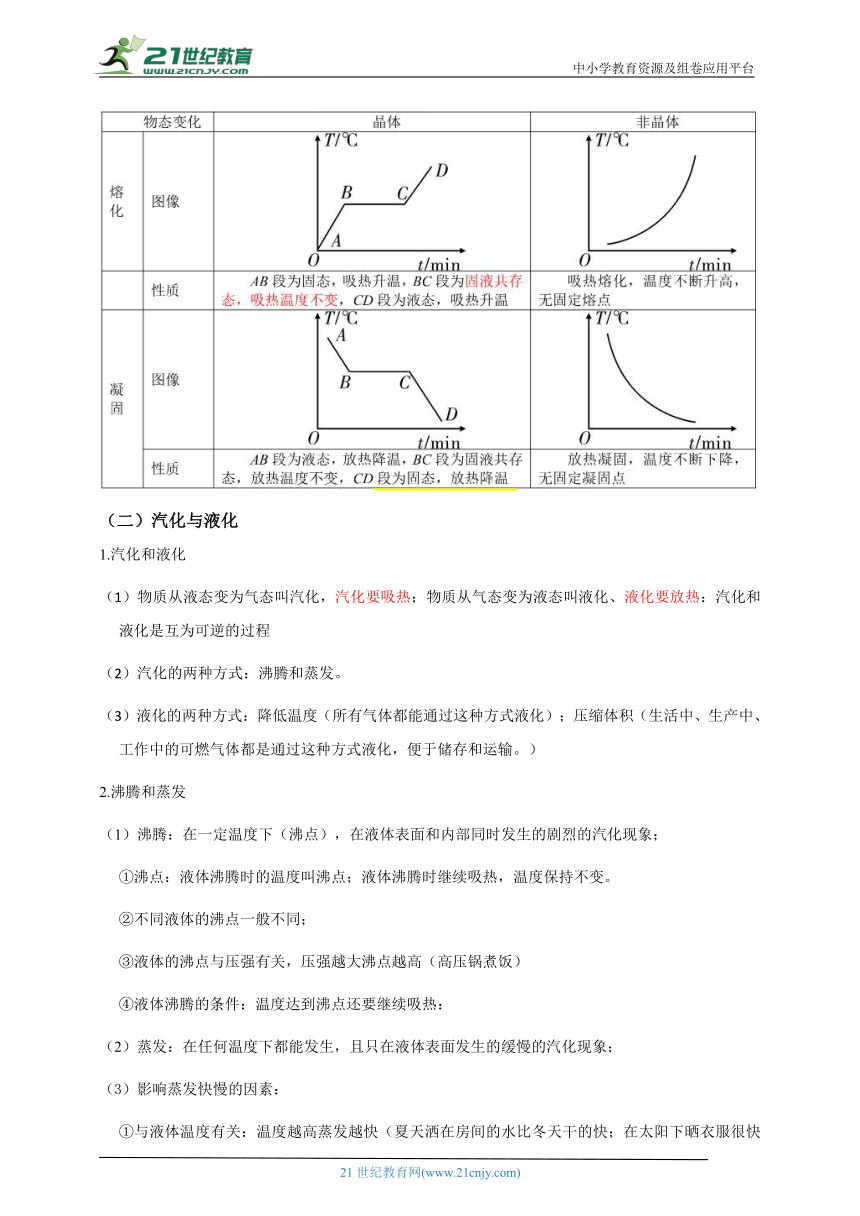

2.晶体和非晶体

(1)晶体:熔化时有固定温度(熔点)的物质(例如冰、海波、各种金属等);

(2)非晶体:熔化时没有固定温度的物质(例如蜡、松香、玻璃、沥青等)。

(3)晶体和非晶体的根本区别是:晶体有熔点(熔化时温度不变继续吸热),非晶体没有熔点(熔化时温度升高,继续吸热);熔点:晶体熔化时保持不变的温度。

(4)晶体熔化的条件:温度达到熔点;继续吸热;晶体凝固的条件:温度达到凝固点;继续放热;

3.晶体、非晶体熔化和凝固曲线对比。

(二)汽化与液化

1.汽化和液化

(1)物质从液态变为气态叫汽化,汽化要吸热;物质从气态变为液态叫液化、液化要放热:汽化和液化是互为可逆的过程

(2)汽化的两种方式:沸腾和蒸发。

(3)液化的两种方式:降低温度(所有气体都能通过这种方式液化);压缩体积(生活中、生产中、工作中的可燃气体都是通过这种方式液化,便于储存和运输。)

2.沸腾和蒸发

(1)沸腾:在一定温度下(沸点),在液体表面和内部同时发生的剧烈的汽化现象;

①沸点:液体沸腾时的温度叫沸点;液体沸腾时继续吸热,温度保持不变。

②不同液体的沸点一般不同;

③液体的沸点与压强有关,压强越大沸点越高(高压锅煮饭)

④液体沸腾的条件:温度达到沸点还要继续吸热:

(2)蒸发:在任何温度下都能发生,且只在液体表面发生的缓慢的汽化现象;

(3)影响蒸发快慢的因素:

①与液体温度有关:温度越高蒸发越快(夏天洒在房间的水比冬天干的快;在太阳下晒衣服很快就干);

②与液体表面积的大小有关,表面积越大,蒸发越快(凉衣服时要把衣服展开凉,为了地下有积水快干,要把积水扫开);

③与液体表面空气流动速度有关,空气流动越快,蒸发越快(凉衣服要凉在通风处,夏天开风扇降温);

(三)升华和凝华

1.升华和凝华

(1)升华:物质从固态直接变成气态的过程叫升华。

(2)凝华:物质从气态直接变成固态的过程叫凝华。

(3)升华和凝华是互为可逆的过程。

(4)升华要吸热、凝华要放热;

2.生活生产中的升华、凝华现象

(1)升华现象:冰冻的衣服变干、雪堆没有熔化变小、灯丝变细、衣柜里的卫生球变小、干冰升华、碘升华、固体清香剂消失等。

(2)凝华现象:冬天窗户上的冰花、霜、雾凇等的形成都是凝华。

(四)水循环

1.云:高空中水蒸气遇冷液化成小水滴或凝华成小冰晶悬浮在空中。

2.雨:云中小水滴或小冰晶随气流变化,体积增大,下落过程中小水滴变大,小冰晶熔化,大水滴下落形成雨。

3.雪:云中水蒸气遇0°C以下气温,凝华成小冰晶,体积增大下落。

4.冰雹:云中水蒸气遇冷气团,凝华成小冰块,下落过程中不能完全熔化,落到地面。

5.雾:空气中的水蒸气遇冷液化成小水滴,漂浮在空中。

方法归纳:“三步法”判断物态变化:

(1)确定物质在发生变化前是什么状态。

(2)确定物质发生变化后又是什么状态。

(3)将发生的变化过程与物质变化种类对照并判断。

【题型精炼】

考点一 温度与温度计

典例1:下列估测值最符合实际的是( )

A.人体的正常体温为26℃

B.正常工作的冰箱冷冻室的温度为5℃

C.0℃的冰比0℃的水温度低

D.适合人们洗澡的热水温度约为40℃

【答案】B

【解析】不同物理量的估测,有的需要生活经验,有的需要换算单位,有的需要简单计算,最后判断哪个选项符合实际。

【解答】A、人体的正常体温是37℃,变化幅度很小,故A错误;

B、正常工作的冰箱冷冻室的温度约为-14℃,故B错误;

C、0℃的冰与0℃的水温度一样高,故C错误;

D、适合人们洗澡的热水温度略高于人的体温,约为40℃,故D正确。

【举一反三】

变式1:(2023春 通州区期中)关于温度的估测,下列说法正确的是( )

A.人感觉温暖又舒适的房间温度约为23℃

B.此时教室内的温度约为50℃

C.淋到人体上最舒适的洗澡水的温度约为60℃

D.人体的正常体温约为41℃

【答案】A

【解析】结合对生活的了解和对温度单位摄氏度的认识,选出符合实际的选项。

【解答】A、人体正常体温在37℃左右,感觉舒适的温度在23℃左右,故A正确;

B、此时教室内的温度约为25℃,故B错误;

C、感觉较舒适的洗澡水温度约为40℃,故C错误;

D、人体的正常体温约为37℃,且变化幅度不大,故D错误。

变式2:(2024 静安区校级模拟)现在考场内的气温最接近( )

A.3℃ B.8℃ C.20℃ D.35℃

【答案】C

【解析】根据对温度概念和环境温度高低的掌握作答。

【解答】人体感觉舒适的温度在23℃左右,考场内的气温感觉舒适,在20℃左右。

变式3:(2025 潮安区一模)备受瞩目的梅汕高铁潮安站于2025年1月14日正式投入运营,如图,今后,湖安市民出行选择将更加多元化。小敏假期从潮安站乘坐复兴号高铁外出旅游,她对有关高铁的一些物理量进行了如下的估测,你觉得不正确的是( )

A.一节车厢长度约为25m

B.高铁两轨道的间距约为1.4m

C.正常行驶的高铁速度大约为300m/s

D.正常情况下高铁车厢内部气温约为26℃

【答案】C

【分析】不同物理量的估算,有的需要凭借生活经验,有的需要简单的计算,有的要进行单位的换算,最后判断最符合实际的是哪一个。

【解答】A.高铁车身长度约250m,约由10节车厢组成,每节车厢约为25m,故A正确;

B.高铁两轨道的间距约为1.4m,故B正确;

C.高铁的速度约为300km/h,约为83.33m/s,故C错误;

D.正常人的体温约为37℃,车厢的温度比人体的正常体温稍低些会让人感觉舒服,约为26℃,故D正确。

考点二 物态变化

典例1:(2025 顺义区二模)在冰箱普及之前,人们常常盛一盆水,在盆里放两块高出水面的砖,砖上放一只比盆小一点的篮子,篮子里有饭菜,再把一个吸水性好的纱布袋罩在篮子上,并使袋口的边缘浸入水里,如图所示。把它放在通风的地方,就做成了一个“简易冰箱”。下列说法正确的是( )

A.该“简易冰箱”工作过程中通过蒸发制冷

B.这样可以使食物的温度保持在零摄氏度以下

C.纱布罩住食物,可以减缓食物散热达到保鲜目的

D.将篮子放在通风的地方是为了加快纱布上水的蒸发

【答案】AD

【解析】汽化指物质由液态转变成气态,汽化有蒸发和沸腾两种方式,汽化要吸热;影响蒸发的因素有:液体表面积、液体上方的空气流速和液体表面温度。

【解答】A.该“简易冰箱”工作过程中通过纱布上的水蒸发吸热制冷,故A正确;

B.“简易冰箱”利用水汽化过程中吸收热量制冷,并不能使食物的温度保持在零摄氏度以下,故B错误;

C.纱布盖住食物是为了增大液体的表面积,加快水的蒸发,蒸发吸热,使食物温度降低,但不可以减缓食物散热达到保鲜目的,故C错误;

D.将篮子放在通风的地方可以通过加快纱布上方的空气流速的方法加快纱布上水的蒸发,故D正确。

【举一反三】

变式1:(2024 北京)图甲为我国古代的“节能灯”——“省油灯”,图乙为其部分剖面示意图。向灯盏夹层内注水,有助于减慢油的蒸发,达到省油的目的。关于“省油灯”减慢油蒸发的方法,下列说法正确的是( )

A.降低油的温度

B.减小油的表面积

C.减慢油表面上方的空气流动

D.减少油的体积

【答案】A

【解析】影响蒸发的因素有温度、液体表面积、液体表面上方的空气流动。

【解答】油在燃烧的过程中,温度升高,会不断地蒸发,在灯盏上方容器中盛油,在夹层中注水以降低油的温度,减少了油的蒸发,达到省油的效果。故选:A。

变式2:(2024秋 北票市期末)夏天,人站在电扇下感到凉爽,这是因为电风扇加快了人身体汗液的 ;若将一干燥的温度计放在电扇下吹,则温度计的示数将 (填“增大”“不变”或“减小”)

【答案】蒸发;不变。

【解析】夏天,人站在电扇下感到凉爽,这是因为风扇来吹来的风加快了身上汗液的蒸发,蒸发吸热,导致人身体表面的温度降低,所以人会感到凉快。若将一干燥的温度计放在电扇下吹,没有蒸发吸热现象,则温度计的示数将不变。

变式3:(2025 全椒县一模)炒鸡是一道美味家常菜,这道菜的烹制大致经历以下过程:“鸡肉解冻”“热油爆炒”“小火慢炖”“大火收汁”。下列相关说法中错误的是( )

A.“鸡肉解冻”,冰熔化成水的过程中温度不变

B.“热油爆炒”,使鸡肉温度快速升高

C.“小火慢炖”,锅内食物温度降低,可以节约能源

D.“大火收汁”,是为了加快水的汽化

【答案】C

【解析】(1)晶体熔化过程中,吸收热量,内能增加,但温度不变;

(2)油的沸点高于水的沸点;

(3)水沸腾时要不断吸热,温度不变;

(4)影响液体蒸发快慢的因素有:液体的温度高低、液体的表面积大小、液体表面上方空气的流动快慢。

【解答】A、冰是晶体,冰熔化成水的过程中吸收热量,内能增加,但温度不变,故A正确;

B、油的沸点高于水的沸点,“爆炒”是利用了油的沸点高使鸡肉温度快速升高的,故B正确;

C、“小火慢炖”,锅内食物温度不变,可以节约能源,故C错误;

D、根据液体沸腾特点可知,水在沸腾后要不断吸热,所以“大火收汁”,是为了加快水的汽化,故D正确。

典例2:(2025 苏州)如图所示,用镊子取几块干冰放入瓶中,将气球套在瓶口。干冰因 变为气态,使气球逐渐变大,同时空气中的水蒸气遇冷 ,在瓶底形成白霜。(填物态变化名称)

【答案】升华;凝华。

【解析】物质由固体直接变成气态的过程叫升华。物质由气态直接变成固态的过程叫凝华。

【解答】干冰是固态二氧化碳,在常温常压下会直接由固态变为气态,这个过程叫升华。干冰升华时吸收大量的热,使瓶子周围空气温度降低,空气中的水蒸气遇冷直接由气态变为固态小冰晶,附着在瓶底,这个过程叫凝华。

【举一反三】

变式1:(2025 南宁模拟)我们生活中的许多现象都与物理知识有关,下列关于节气的物态变化中需要吸热的是( )

A.立春时节冰熔化成水 B.白露时节草叶上的露珠

C.霜降时节树叶上的霜 D.冬至时节房檐上的冰挂

【答案】A

【解析】(1)物质由气态直接变为固态的过程叫凝华,物质由固态直接变为气态的过程叫升华;物质由气态变为液态的过程叫液化,物质由由液态变为气态的过程叫汽化;物质由由固态变为液态的过程叫熔化,物质由由液态变为固态的过程叫凝固;

(2)六种物态变化过程中,都伴随着吸热或放热;其中放出热量的物态变化有:凝固、液化、凝华;吸热的有:熔化、汽化、升华。

【解答】A、立春时节冰熔化成水,属于熔化现象,需要吸热,故A符合题意;

B、白露时节草叶上的露珠是水蒸气遇冷变成的小水滴,属于液化现象,需要放热,故B不符合题意;

C、霜降时节树叶上的霜是水蒸气遇冷直接变成的小冰晶,属于凝华现象,需要放热,故C不符合题意;

D、冬至时节房檐上的冰挂是水变成固态的冰,属于凝固现象,需要放热,故D不符合题意。

变式2:(2025 天津)边防战士守卫在北疆极寒之地,他们脚踏冻土,双肩落雪,满脸冰霜,将青春与热血镌刻在祖国的边境线上。其中“霜”的形成发生的物态变化是( )

A.汽化 B.液化 C.升华 D.凝华

【答案】D。

【解析】物质由气态直接变成固态的过程叫凝华。

【解答】在北方的极寒之地,夜晚气温会降到 0℃以下,当空气中的水蒸气遇到温度很低的物体表面,如战士的脸、帽子、面罩等,会直接从气态转变为固态的冰晶,这种由气态直接变成固态的物态变化过程就叫做凝华,霜就是这样形成的。而汽化是液态变为气态的过程;液化是气态变为液态的过程;升华是固态直接变为气态的过程,均不符合霜的形成原理。故D符合题意,ABC不符合题意。

变式3:(2025 自贡)“霜降”时节,清晨常能在路边的草地上见到霜,日出后,草叶上的霜逐渐消失,叶面又变湿了。请结合物态变化的相关知识解释霜的形成和消失的原因。

【答案】见解析。

【解析】物质由气态直接变成固态的过程叫凝华。物质从固态变成液态的变化过程叫作熔化。

【解答】“霜降”时节,夜晚地面的温度迅速降低到 0℃以下。当空气中的水蒸气遇到温度低于0℃的草地等物体表面时,水蒸气直接凝华成小冰晶形成霜。日出后,太阳辐射使周围环境温度升高。霜会通过两种方式消失,一种是直接升华为水蒸气,即固态的霜直接变成气态的水蒸气进入空气中;另一种更为常见的方式是熔化成水,固态的霜吸收热量变成液态水,使叶面变湿。在通常情况下,温度升高后,霜大多先通过熔化成水的方式消失。

1.根据表中几种物质的熔点,下列说法中正确的是( )

名称 固态水银 金 铜 铁 固态氢 钨

熔点/℃ ﹣38.8 1064 1083 1535 ﹣259 3410

A.﹣200℃的氢为固态

B.铜球掉入铁水中不会熔化

C.在气温为﹣50℃的地方不能选用水银温度计

D.铁和钨相比,用铁制成的灯丝不易熔化

【答案】C

【解析】晶体熔化时的温度叫熔点,晶体的熔点等于凝固点。

【解答】解:A、﹣200℃的氢为液态,因为固态氢的熔点(凝固点)为﹣259℃,﹣200℃高于其凝固点,故A错误;

B、铜球掉入铁水中会熔化,因为铁水的温度高于铜的熔点,故B错误;

C、在气温为﹣50℃的地方不能选用水银温度计,因为水银的凝固点是﹣38.8℃,﹣50℃低于水银的凝固点,此时水银已成固态,故C正确;

D、铁和钨相比,用钨制成的灯丝不易熔化,因为钨丝的熔点高,故D错误。

2.冷链储运中常用一种装有制冷装置的冷藏车,用于运输冷冻食品和疫苗药品等,制冷装置通过液态制冷剂汽化将车的“热”搬运到外面,实现制冷。下列说法正确的是( )

A.冷藏车厢体应选用导热性好的材料做成

B.液态制冷剂在车厢内汽化吸热

C.车厢内物品表面会有一层白霜,是凝固现象

D.放入车厢内的水在凝固过程中吸热

【答案】B

【解析】(1)为保持低温环境,要求运输过程中尽可能不从外界吸收热量,所以冷藏车内的填充材料应选用导热性差的材料;

(2)物质由气态变成液态叫液化,物质由液态变成气态叫汽化;

(3)物质由气态直接变成固态叫做凝华;

(4)物质由液态变成固态的过程叫凝固,晶体凝固过程放热温度不变。

【解答】解:A、为保持低温环境,要求运输过程中尽可能不从外界吸收热量,所以冷藏车内的填充材料应选用导热性差的材料,故A错误;

B、液态制冷剂在车厢内由液体变成气态,是汽化现象,汽化吸热,故B正确;

C、车厢内物品表面会有一层白霜,这些霜是空气中的水蒸气遇冷凝华形成的小冰晶,是凝华现象,故C错误;

D、冰是晶体,放入车厢内的水在凝固过程中放出热量,故D错误。

3.诗人刘禹锡在《秋词二首》中写道:“山明水净夜来霜,数树深红出浅黄”,诗句描绘的秋日美景,展现了诗人对自然的喜爱和乐观态度。诗中“霜”的形成过程属于( )

A.汽化现象 B.液化现象 C.凝华现象 D.凝固现象

【答案】C

【解析】物质由气态直接变成固态的过程叫凝华。

【解答】解:霜是空气中的水蒸气遇冷凝华为固体的冰晶,附着在建筑物或植被表面,故C符合题意,ABD不符合题意。

4.“泼水成冰”需要使用热水,泼出的热水和热的水蒸气,在极寒环境中变成小冰晶,形成如图所示的壮观景象。关于小冰晶的形成下列说法正确的是( )

A.液化 B.升华和汽化

C.凝固和凝华 D.凝固

【答案】C

【解析】物质由液态变为固态叫凝固,物质由气态直接变为固态叫凝华。

【解答】解:热水凝固成小冰晶或热的水蒸气遇冷凝华形成小冰晶,故C符合题意,ABD不符合题意。

5.图1是某物质由液态变成固态过程中温度随时间变化的图像,图2的示意图形象反映该物质对应三态分子排列的特点,下列说法正确的是( )

A.t1时刻该物质分子排列如图丙 B.t4时刻该物质分子排列如图甲

C.固态的该物质是晶体 D.t2、t3时刻该物质内能相等

【答案】C

【解析】(1)t1时刻物体是液态,对照图2甲、乙、丙判断是哪一个;

(2)从图像中辨别晶体与非晶体主要看这种物质是否有一定的凝固点,即有一段时间这种物质放热,温度不降低,但内能减小,而此时就是这种物质凝固的过程;

(3)不管是晶体还是非晶体,凝固过程都要放出热量;

(4)在凝固过程中放热,温度保持不变,但内能减小。

【解答】解:AB、从图像可以看出,t1时刻物体处于液态,t4时刻物体处于固态,图2中的甲是液体分子的排列,乙是固体分子的排列,丙是气体分子的排列,故A、B错误;

C、从图像可以看出,液体放热,温度降低,继续放热,温度不变,说明这种物质是有一定的凝固点,则固态的该物质是晶体,故C正确;

D、t2、t3时刻物体处于凝固过程,凝固过程放热温度不变,内能减小,故t3时刻物体内能小于t2时刻的内能。故D错误。

6.如图所示,春节期间,岭南印象园进行了“打铁花”民俗表演活动,表演者先将生铁放进熔炉里变成铁水,然后击打铁水变成铁花,蔚为壮观,其中,铁块变成铁水的过程对应的物态变化为 (填物态变化名称),此过程需要 (选填“吸收”或“放出”)热量,温度 (选填“升高”“不变”或“降低”)。

【答案】熔化;吸收;不变。

【解析】物质由固态变成液态的现象叫做熔化,熔化吸热。晶体熔化时,吸收热量、温度不变。

【解答】解:铁块变成铁水的过程是熔化过程,熔化吸热,铁是晶体,熔化过程温度不变。

7.如图所示,这是液态二氧化碳灭火器。这种灭火器是在常温下用 的方法使二氧化碳气体液化装入钢瓶里的。使用时拔掉保险栓,压下手柄就会看到管口有大量“白气”,“白气”是 (选填“二氧化碳”“水蒸气”或“小水滴”)。

【答案】故答案为:压缩体积;小水滴。

【解析】物质由液态变为气态的过程是汽化,汽化是吸热过程。物质由气态变为液态的过程叫做液化,液化的两种方式是降低温度和压缩体积。

【解答】解:灭火器是在常温下使用,内部的液态二氧化碳在常温下装入钢瓶,所以不是用降低温度,故用压缩体积的办法使二氧化碳气体液化装入钢瓶里的。使用时,液态二氧化碳从管口喷出,变成二氧化碳气体,由于汽化吸热,所以,管口处的温度降低,空气中的水蒸气遇冷液化成小水滴,从而形成“白气”,所以“白气”是小水滴。

8.小明发现夏天汽车从阴凉的地下车库开出后,车窗玻璃常会上雾,可以擦车窗玻璃的 (选填“内侧”或“外侧”)除雾,雾是由水蒸气 (填物态变化)形成的,此过程要 (选填“放出”或“吸收”)热量。

【答案】:外侧;液化;放出。

【解析】物质由气态变成液态的过程叫液化,液化放热;

【解答】解:夏天,车外水蒸气温度较高,遇到温度较低的玻璃,会放热液化形成小水珠,附着在玻璃的外表面,液化放热。

9.“蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方”。这句诗出自中国第一部诗歌总集《诗经》。从物理学角度分析,诗中的“露”和“霜”分别是物态变化中的 现象和 现象。这两种物态变化都需要 。(填“吸热”或“放热”)

【答案】液化;凝华;放热。

【解析】物体由气态直接变为固态的现象叫凝华;物体由气态变为液态的现象叫液化;凝华、液化都放出热量。

【解答】解:露是液体,是由空气中的水蒸气遇冷形成的,气态变为液态的现象叫液化;

霜是固体,是由空气中的水蒸气遇冷形成的,气态变为固态的现象叫凝华;

凝华、液化都放出热量。

10.小华和小国两位同学利用图甲所示装置对试管里的20g冰进行加热,并且每隔相同的时间记录一次温度计的示数,同时观察物质的状态。图乙和图丙是他们根据记录的实验数据分别绘制的温度﹣时间的关系图象,根据图象可知:冰属于 (选填“晶体”或“非晶体”);若不计热量损失,则在图象中BC阶段物体吸收的热量为 J;)通过观察两位同学绘制的温度﹣时间的关系图象,你认为图 (选填“乙”或“丙”)的CD段数据有问题。

【答案】(1)晶体;(2)840;(3)丙。

【解析】(1)掌握晶体在熔化过程中的特点:吸热但温度保持不变。

(2)相同的加热器相同时间内放出的热量相同,观察乙图,由AB段和BC段加热时间关系,根据Q吸=cmΔt求出AB吸收的热量,据此求出图象中BC阶段物体吸收的热量;

(3)根据吸热公式Q吸=cmΔt,水的比热容大于冰的比热容,在质量一定时,升高相同的温度,水吸收的热量大于冰吸收的热量,加热时间应更长一些。

【解答】解:(1)由图象知,冰在熔化过程中,继续吸热,温度保持不变,所以冰是晶体;

(2)由图象知,BC段为冰的熔化过程,加热时间为10min,AB段处于固态,加热时间为5min;

由于相同的加热器相同时间内放出的热量相同,则BC段吸收的热量是AB吸收热量的2倍,

则在图象中BC阶段物体吸收的热量:QBC=2Q冰吸=2c冰m(t﹣t0)=2×2.1×103J/(kg ℃)×20×10﹣3kg×10℃=840J;

(3)观察图象可知,AB段是冰的升温过程,CD段是水的升温过程,AB段升高的温度与CD段升高的温度都是10℃;

因水的比热容大于冰的比热容,质量一定的冰和水升高相同的温度时,根据Q吸=cmΔt可知,水吸收的热量大于冰吸收的热量,水的加热时间应更长,所以图丙的CD段数据有问题。

11.如图是盐水在凝固过程的温度与时间关系图,从图像中可以看出盐水凝固持续了 min,该盐水的凝固点为 ℃。该实验验证了在下雪后往路面上撒盐,是为了 (选填“升高”或降低)雪的熔点。

【答案】10;﹣2;降低。

【解析】(1)晶体凝固时温度保持不变,凝固时保持不变的温度即凝固点;

(2)盐水的熔点比较低,在下雪的马路上撒盐是为了降低雪的熔点,使雪熔化的更快。

【解答】解:由图像可知,图像中有一段温度保持不变,可见盐水是晶体;盐水从第10分钟开始凝固,到第20分钟凝固完成,凝固过程用了10分钟;

保持不变的温度是﹣2℃,故该盐水的凝固点是﹣2℃;

盐水的熔点比较低,在下雪的马路上撒盐是为了降低雪的熔点,使雪熔化的更快。

12.温度是表示物体 的物理量,液体温度计是利用液体 的性质制成的。如图1所示的温度计 能(选填“能”或“不能”)测量1标准大气压下沸水的温度。

用该温度计在玉龙雪山冰川公园海拔约4500处测得的温度值为﹣6℃,请你在图2中画出温度计内液面的位置并将液柱涂黑。

【答案】冷热程度;热胀冷缩;能;如图。

【解析】温度是表示物体冷热程度的物理量,常用温度计是根据液体的热胀冷缩原理制成的;

判断温度计是否合适市先看清温度计的量程和分度值;

读数时先看清温度计内液面的位置在0刻度线以上还是在0刻度线以下,在0刻度线以上读作“零上多少℃”或“多少℃”,在0刻度线以上读作“零下多少℃”或“负多少℃”。

【解答】解:温度是表示物体冷热程度的物理量,常用温度计是根据液体的热胀冷缩原理制成的;

测量范围指测量工具能够测量的最小值和最大值内的区间,如图1所示,测量范围是﹣20~100℃,1准大气压下沸水的温度是100℃,故次温度计可以测量沸水的温度;

由图知:温度计的分度值是1℃。海拔约4500处的气温是﹣6℃,其温度计内液面的位置在0刻度线以下6小格处。

故答案为:冷热程度;热胀冷缩;能;

。

13.(1)如图甲所示,糖画是一种传统民间手工艺,将糖放在炉上加热使其 ,然后用小汤勺舀起糖汁,在石板上飞快地来回浇铸,待其 后,固定在竹签上即可。(均填物态变化名称)

(2)如图乙所示,铅笔斜插入装有水的圆柱形玻璃杯中,从侧面看铅笔好像在水面处折断了,而且水中部分看起来比水面上的部分要粗一些。请用所学的光学知识解释以上两种现象。

【答案】如答

【解析】(1)物质由固态变为液态称为熔化,该过程是吸热的;物质由液态变为固态称为凝固,该过程是放热的。

(2)铅笔斜插入盛水的玻璃杯里时,从上面看上去,水中的部分比实际位置高了,所以看起来像折断了,这是由于光的折射现象引起;

圆柱形的玻璃杯相当于凸透镜,具有放大镜的功能,成正立、放大的虚像。

【解答】解:(1)加热时糖变成糖浆,即由固态变为液态,这是熔化现象;在石板上来回浇铸糖浆,等糖浆放出热量凝固成固态,这样就做好了糖画。

(2)铅笔斜插入盛水的玻璃杯里时,从上面看上去,水中的部分比实际位置高了,所以看起来像折断了,这是由于光的折射现象引起;

圆柱形的玻璃杯相当于凸透镜,具有放大镜的功能,成正立、放大的虚像。

答:(1)熔化;凝固;

(2)铅笔斜插入盛水的玻璃杯里时,从上面看上去,水中的部分比实际位置高了,所以看起来像折断了,这是由于光的折射现象引起;

圆柱形的玻璃杯相当于凸透镜,具有放大镜的功能,成正立、放大的虚像。

14.孙杨非常爱喝妈妈用瓦罐煲的汤。打开瓦罐盖时,它发现盖子内表面有许多小水珠,这是为什么?孙杨急着喝汤,可是汤很烫,有什么办法可以使汤较快凉下来?(写出一种办法及对应的物理知识)

【答案】如答

【解析】(1)从气态变为液态叫做液化,液化放热。

(2)要使汤变凉,即汤的温度下降,就要从怎样加快汤的内能的散失去考虑。

【解答】答:(1)打开瓦罐盖时,盖子内表面有许多小水珠是罐内的水蒸气遇到温度低的盖液化成了小水珠;

(2)利用蒸发吸热来降低汤的温度。

①用口对着汤吹气,这样做加快了汤表面空气的流动,从而加快了汤的蒸发,蒸发吸热,所以能很快地使汤变凉。

②换用开口更大的碗来盛汤,通过增大表面积来加快水分的蒸发,蒸发吸热,从而使汤的温度尽快降低。

15.国家速滑馆内一场速滑赛结束,运动员穿戴的冰刀鞋使赛道冰面产生了凹凸不平的划痕,如图所示。为迎接下一场比赛,工作人员通过浇水并喷洒干冰对冰面破损处进行修复。请回答:

(1)为什么锋利的冰刀会对冰面产生划痕?

(2)用物态变化的知识说明浇水并喷洒干冰能快速修复冰面的原因。

【答案】如答

【解析】(1)增大压强的方法:在受力面积一定时,增大压力;在压力一定时,减小受力面积;

(2)物质从固态不经过液态而直接转化为气态的过程叫做升华,升华过程中需要吸热;

物质由液态变为固态的过程叫做凝固,凝固过程中需要放热。

【解答】答:(1)冰刀与冰面的接触面积很小,压力一定时,对冰面产生的压强很大,很容易在冰面留下划痕。

(2)干冰升华吸收大量热,将冰面破损处水的温度迅速降至水的凝固点以下,水能快速凝固。

16.如图是某小组绘制的海波熔化时温度随时间变化规律的图象。由图象可知海波的熔点是 ℃,熔化过程经历了 分钟。由此图象发现熔化时间过短,不易观察熔化过程,请你为此提出改进方法: 。

【答案】48;1;增加海波质量(或将酒精灯的火焰调小)。

【解析】(1)由图象可以看出,熔化过程中甲图出现一段温度恒定的时间段,这是晶体的典型特征,根据常识可判断海波是晶体。

(2)知道温度保持不变的过程属于海波的熔化过程。根据图象进行判断熔化时间。

(3)晶体在熔化过程中温度保持不变,这个温度就是晶体的熔点;

减慢加热的过程,或增加海波的质量、将酒精灯的火焰调小均可使熔化的时间变长;

【解答】解:由图知,海波从第4到第5分钟温度保持48℃不变,所以海波是晶体,其熔点为48℃,熔化过程持续了5min﹣4min=1min。

实验过程中若想要增长熔化时间,可采取的方法有:多加些海波(或将酒精灯的火焰调小)等;

知识导图

考点精讲

考点精炼卷

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第十三章 温度与物态变化精讲精练

【知识梳理】

考点一 温度与温度计

(一)温度

1.温度:物体的冷热程度叫温度,测量温度的工具是温度计。温度反映了物体内部分子无规则运动的剧烈程度,物体温度越高,物体内分子运动越剧烈。温度的常用单位:摄氏度(℃)。温度只能说“是多少”或“达到多少”,不能说“有”或“没有”。

2.摄氏温度的规定

将1个标准大气压下纯净的冰水混合物的温度定为0℃,水沸腾时的温度定为100℃·把0∽100℃之间划分为100等份,每一等份就是1℃。

常见的温度:正常情况下,人的体温约为37℃,读作“37摄氏度”。人体感觉舒适的环境温度在25℃左右。

(二)温度计

(1)温度计的原理:常用温度计是根据液体热胀冷缩的规律制成的,里面的液体多为煤油、酒精或汞物质。

(2)温度计的正确使用

①估测被测物体的温度;

②看清温度计的量程;

③选择合适的温度计;

④让温度计的玻璃泡全部浸入被测液体中,不要碰到容器底或壁;

⑤待示数稳定再读数;

⑥读数时玻璃泡留在液体中;

⑦视线要与温度计液柱的液面相平。

注意:使用温度计时不能使被测物体的温度越过温度计内液体的沸点,或低于液体的凝固点。

考点二 物态变化

(一)熔化与凝固

1.熔化与凝固

(1)熔化:物质从固态变为液态的过程叫做熔化。物质熔化时需要吸收热量。

(2)凝固:物质从液态变为固态的过程叫做凝固;物质凝固时需要放出热量。

(3)熔化和凝固是互为可逆过程。

2.晶体和非晶体

(1)晶体:熔化时有固定温度(熔点)的物质(例如冰、海波、各种金属等);

(2)非晶体:熔化时没有固定温度的物质(例如蜡、松香、玻璃、沥青等)。

(3)晶体和非晶体的根本区别是:晶体有熔点(熔化时温度不变继续吸热),非晶体没有熔点(熔化时温度升高,继续吸热);熔点:晶体熔化时保持不变的温度。

(4)晶体熔化的条件:温度达到熔点;继续吸热;晶体凝固的条件:温度达到凝固点;继续放热;

3.晶体、非晶体熔化和凝固曲线对比。

(二)汽化与液化

1.汽化和液化

(1)物质从液态变为气态叫汽化,汽化要吸热;物质从气态变为液态叫液化、液化要放热:汽化和液化是互为可逆的过程

(2)汽化的两种方式:沸腾和蒸发。

(3)液化的两种方式:降低温度(所有气体都能通过这种方式液化);压缩体积(生活中、生产中、工作中的可燃气体都是通过这种方式液化,便于储存和运输。)

2.沸腾和蒸发

(1)沸腾:在一定温度下(沸点),在液体表面和内部同时发生的剧烈的汽化现象;

①沸点:液体沸腾时的温度叫沸点;液体沸腾时继续吸热,温度保持不变。

②不同液体的沸点一般不同;

③液体的沸点与压强有关,压强越大沸点越高(高压锅煮饭)

④液体沸腾的条件:温度达到沸点还要继续吸热:

(2)蒸发:在任何温度下都能发生,且只在液体表面发生的缓慢的汽化现象;

(3)影响蒸发快慢的因素:

①与液体温度有关:温度越高蒸发越快(夏天洒在房间的水比冬天干的快;在太阳下晒衣服很快就干);

②与液体表面积的大小有关,表面积越大,蒸发越快(凉衣服时要把衣服展开凉,为了地下有积水快干,要把积水扫开);

③与液体表面空气流动速度有关,空气流动越快,蒸发越快(凉衣服要凉在通风处,夏天开风扇降温);

(三)升华和凝华

1.升华和凝华

(1)升华:物质从固态直接变成气态的过程叫升华。

(2)凝华:物质从气态直接变成固态的过程叫凝华。

(3)升华和凝华是互为可逆的过程。

(4)升华要吸热、凝华要放热;

2.生活生产中的升华、凝华现象

(1)升华现象:冰冻的衣服变干、雪堆没有熔化变小、灯丝变细、衣柜里的卫生球变小、干冰升华、碘升华、固体清香剂消失等。

(2)凝华现象:冬天窗户上的冰花、霜、雾凇等的形成都是凝华。

(四)水循环

1.云:高空中水蒸气遇冷液化成小水滴或凝华成小冰晶悬浮在空中。

2.雨:云中小水滴或小冰晶随气流变化,体积增大,下落过程中小水滴变大,小冰晶熔化,大水滴下落形成雨。

3.雪:云中水蒸气遇0°C以下气温,凝华成小冰晶,体积增大下落。

4.冰雹:云中水蒸气遇冷气团,凝华成小冰块,下落过程中不能完全熔化,落到地面。

5.雾:空气中的水蒸气遇冷液化成小水滴,漂浮在空中。

方法归纳:“三步法”判断物态变化:

(1)确定物质在发生变化前是什么状态。

(2)确定物质发生变化后又是什么状态。

(3)将发生的变化过程与物质变化种类对照并判断。

【题型精炼】

考点一 温度与温度计

典例1:下列估测值最符合实际的是( )

A.人体的正常体温为26℃

B.正常工作的冰箱冷冻室的温度为5℃

C.0℃的冰比0℃的水温度低

D.适合人们洗澡的热水温度约为40℃

【答案】B

【解析】不同物理量的估测,有的需要生活经验,有的需要换算单位,有的需要简单计算,最后判断哪个选项符合实际。

【解答】A、人体的正常体温是37℃,变化幅度很小,故A错误;

B、正常工作的冰箱冷冻室的温度约为-14℃,故B错误;

C、0℃的冰与0℃的水温度一样高,故C错误;

D、适合人们洗澡的热水温度略高于人的体温,约为40℃,故D正确。

【举一反三】

变式1:(2023春 通州区期中)关于温度的估测,下列说法正确的是( )

A.人感觉温暖又舒适的房间温度约为23℃

B.此时教室内的温度约为50℃

C.淋到人体上最舒适的洗澡水的温度约为60℃

D.人体的正常体温约为41℃

【答案】A

【解析】结合对生活的了解和对温度单位摄氏度的认识,选出符合实际的选项。

【解答】A、人体正常体温在37℃左右,感觉舒适的温度在23℃左右,故A正确;

B、此时教室内的温度约为25℃,故B错误;

C、感觉较舒适的洗澡水温度约为40℃,故C错误;

D、人体的正常体温约为37℃,且变化幅度不大,故D错误。

变式2:(2024 静安区校级模拟)现在考场内的气温最接近( )

A.3℃ B.8℃ C.20℃ D.35℃

【答案】C

【解析】根据对温度概念和环境温度高低的掌握作答。

【解答】人体感觉舒适的温度在23℃左右,考场内的气温感觉舒适,在20℃左右。

变式3:(2025 潮安区一模)备受瞩目的梅汕高铁潮安站于2025年1月14日正式投入运营,如图,今后,湖安市民出行选择将更加多元化。小敏假期从潮安站乘坐复兴号高铁外出旅游,她对有关高铁的一些物理量进行了如下的估测,你觉得不正确的是( )

A.一节车厢长度约为25m

B.高铁两轨道的间距约为1.4m

C.正常行驶的高铁速度大约为300m/s

D.正常情况下高铁车厢内部气温约为26℃

【答案】C

【分析】不同物理量的估算,有的需要凭借生活经验,有的需要简单的计算,有的要进行单位的换算,最后判断最符合实际的是哪一个。

【解答】A.高铁车身长度约250m,约由10节车厢组成,每节车厢约为25m,故A正确;

B.高铁两轨道的间距约为1.4m,故B正确;

C.高铁的速度约为300km/h,约为83.33m/s,故C错误;

D.正常人的体温约为37℃,车厢的温度比人体的正常体温稍低些会让人感觉舒服,约为26℃,故D正确。

考点二 物态变化

典例1:(2025 顺义区二模)在冰箱普及之前,人们常常盛一盆水,在盆里放两块高出水面的砖,砖上放一只比盆小一点的篮子,篮子里有饭菜,再把一个吸水性好的纱布袋罩在篮子上,并使袋口的边缘浸入水里,如图所示。把它放在通风的地方,就做成了一个“简易冰箱”。下列说法正确的是( )

A.该“简易冰箱”工作过程中通过蒸发制冷

B.这样可以使食物的温度保持在零摄氏度以下

C.纱布罩住食物,可以减缓食物散热达到保鲜目的

D.将篮子放在通风的地方是为了加快纱布上水的蒸发

【答案】AD

【解析】汽化指物质由液态转变成气态,汽化有蒸发和沸腾两种方式,汽化要吸热;影响蒸发的因素有:液体表面积、液体上方的空气流速和液体表面温度。

【解答】A.该“简易冰箱”工作过程中通过纱布上的水蒸发吸热制冷,故A正确;

B.“简易冰箱”利用水汽化过程中吸收热量制冷,并不能使食物的温度保持在零摄氏度以下,故B错误;

C.纱布盖住食物是为了增大液体的表面积,加快水的蒸发,蒸发吸热,使食物温度降低,但不可以减缓食物散热达到保鲜目的,故C错误;

D.将篮子放在通风的地方可以通过加快纱布上方的空气流速的方法加快纱布上水的蒸发,故D正确。

【举一反三】

变式1:(2024 北京)图甲为我国古代的“节能灯”——“省油灯”,图乙为其部分剖面示意图。向灯盏夹层内注水,有助于减慢油的蒸发,达到省油的目的。关于“省油灯”减慢油蒸发的方法,下列说法正确的是( )

A.降低油的温度

B.减小油的表面积

C.减慢油表面上方的空气流动

D.减少油的体积

【答案】A

【解析】影响蒸发的因素有温度、液体表面积、液体表面上方的空气流动。

【解答】油在燃烧的过程中,温度升高,会不断地蒸发,在灯盏上方容器中盛油,在夹层中注水以降低油的温度,减少了油的蒸发,达到省油的效果。故选:A。

变式2:(2024秋 北票市期末)夏天,人站在电扇下感到凉爽,这是因为电风扇加快了人身体汗液的 ;若将一干燥的温度计放在电扇下吹,则温度计的示数将 (填“增大”“不变”或“减小”)

【答案】蒸发;不变。

【解析】夏天,人站在电扇下感到凉爽,这是因为风扇来吹来的风加快了身上汗液的蒸发,蒸发吸热,导致人身体表面的温度降低,所以人会感到凉快。若将一干燥的温度计放在电扇下吹,没有蒸发吸热现象,则温度计的示数将不变。

变式3:(2025 全椒县一模)炒鸡是一道美味家常菜,这道菜的烹制大致经历以下过程:“鸡肉解冻”“热油爆炒”“小火慢炖”“大火收汁”。下列相关说法中错误的是( )

A.“鸡肉解冻”,冰熔化成水的过程中温度不变

B.“热油爆炒”,使鸡肉温度快速升高

C.“小火慢炖”,锅内食物温度降低,可以节约能源

D.“大火收汁”,是为了加快水的汽化

【答案】C

【解析】(1)晶体熔化过程中,吸收热量,内能增加,但温度不变;

(2)油的沸点高于水的沸点;

(3)水沸腾时要不断吸热,温度不变;

(4)影响液体蒸发快慢的因素有:液体的温度高低、液体的表面积大小、液体表面上方空气的流动快慢。

【解答】A、冰是晶体,冰熔化成水的过程中吸收热量,内能增加,但温度不变,故A正确;

B、油的沸点高于水的沸点,“爆炒”是利用了油的沸点高使鸡肉温度快速升高的,故B正确;

C、“小火慢炖”,锅内食物温度不变,可以节约能源,故C错误;

D、根据液体沸腾特点可知,水在沸腾后要不断吸热,所以“大火收汁”,是为了加快水的汽化,故D正确。

典例2:(2025 苏州)如图所示,用镊子取几块干冰放入瓶中,将气球套在瓶口。干冰因 变为气态,使气球逐渐变大,同时空气中的水蒸气遇冷 ,在瓶底形成白霜。(填物态变化名称)

【答案】升华;凝华。

【解析】物质由固体直接变成气态的过程叫升华。物质由气态直接变成固态的过程叫凝华。

【解答】干冰是固态二氧化碳,在常温常压下会直接由固态变为气态,这个过程叫升华。干冰升华时吸收大量的热,使瓶子周围空气温度降低,空气中的水蒸气遇冷直接由气态变为固态小冰晶,附着在瓶底,这个过程叫凝华。

【举一反三】

变式1:(2025 南宁模拟)我们生活中的许多现象都与物理知识有关,下列关于节气的物态变化中需要吸热的是( )

A.立春时节冰熔化成水 B.白露时节草叶上的露珠

C.霜降时节树叶上的霜 D.冬至时节房檐上的冰挂

【答案】A

【解析】(1)物质由气态直接变为固态的过程叫凝华,物质由固态直接变为气态的过程叫升华;物质由气态变为液态的过程叫液化,物质由由液态变为气态的过程叫汽化;物质由由固态变为液态的过程叫熔化,物质由由液态变为固态的过程叫凝固;

(2)六种物态变化过程中,都伴随着吸热或放热;其中放出热量的物态变化有:凝固、液化、凝华;吸热的有:熔化、汽化、升华。

【解答】A、立春时节冰熔化成水,属于熔化现象,需要吸热,故A符合题意;

B、白露时节草叶上的露珠是水蒸气遇冷变成的小水滴,属于液化现象,需要放热,故B不符合题意;

C、霜降时节树叶上的霜是水蒸气遇冷直接变成的小冰晶,属于凝华现象,需要放热,故C不符合题意;

D、冬至时节房檐上的冰挂是水变成固态的冰,属于凝固现象,需要放热,故D不符合题意。

变式2:(2025 天津)边防战士守卫在北疆极寒之地,他们脚踏冻土,双肩落雪,满脸冰霜,将青春与热血镌刻在祖国的边境线上。其中“霜”的形成发生的物态变化是( )

A.汽化 B.液化 C.升华 D.凝华

【答案】D。

【解析】物质由气态直接变成固态的过程叫凝华。

【解答】在北方的极寒之地,夜晚气温会降到 0℃以下,当空气中的水蒸气遇到温度很低的物体表面,如战士的脸、帽子、面罩等,会直接从气态转变为固态的冰晶,这种由气态直接变成固态的物态变化过程就叫做凝华,霜就是这样形成的。而汽化是液态变为气态的过程;液化是气态变为液态的过程;升华是固态直接变为气态的过程,均不符合霜的形成原理。故D符合题意,ABC不符合题意。

变式3:(2025 自贡)“霜降”时节,清晨常能在路边的草地上见到霜,日出后,草叶上的霜逐渐消失,叶面又变湿了。请结合物态变化的相关知识解释霜的形成和消失的原因。

【答案】见解析。

【解析】物质由气态直接变成固态的过程叫凝华。物质从固态变成液态的变化过程叫作熔化。

【解答】“霜降”时节,夜晚地面的温度迅速降低到 0℃以下。当空气中的水蒸气遇到温度低于0℃的草地等物体表面时,水蒸气直接凝华成小冰晶形成霜。日出后,太阳辐射使周围环境温度升高。霜会通过两种方式消失,一种是直接升华为水蒸气,即固态的霜直接变成气态的水蒸气进入空气中;另一种更为常见的方式是熔化成水,固态的霜吸收热量变成液态水,使叶面变湿。在通常情况下,温度升高后,霜大多先通过熔化成水的方式消失。

1.根据表中几种物质的熔点,下列说法中正确的是( )

名称 固态水银 金 铜 铁 固态氢 钨

熔点/℃ ﹣38.8 1064 1083 1535 ﹣259 3410

A.﹣200℃的氢为固态

B.铜球掉入铁水中不会熔化

C.在气温为﹣50℃的地方不能选用水银温度计

D.铁和钨相比,用铁制成的灯丝不易熔化

【答案】C

【解析】晶体熔化时的温度叫熔点,晶体的熔点等于凝固点。

【解答】解:A、﹣200℃的氢为液态,因为固态氢的熔点(凝固点)为﹣259℃,﹣200℃高于其凝固点,故A错误;

B、铜球掉入铁水中会熔化,因为铁水的温度高于铜的熔点,故B错误;

C、在气温为﹣50℃的地方不能选用水银温度计,因为水银的凝固点是﹣38.8℃,﹣50℃低于水银的凝固点,此时水银已成固态,故C正确;

D、铁和钨相比,用钨制成的灯丝不易熔化,因为钨丝的熔点高,故D错误。

2.冷链储运中常用一种装有制冷装置的冷藏车,用于运输冷冻食品和疫苗药品等,制冷装置通过液态制冷剂汽化将车的“热”搬运到外面,实现制冷。下列说法正确的是( )

A.冷藏车厢体应选用导热性好的材料做成

B.液态制冷剂在车厢内汽化吸热

C.车厢内物品表面会有一层白霜,是凝固现象

D.放入车厢内的水在凝固过程中吸热

【答案】B

【解析】(1)为保持低温环境,要求运输过程中尽可能不从外界吸收热量,所以冷藏车内的填充材料应选用导热性差的材料;

(2)物质由气态变成液态叫液化,物质由液态变成气态叫汽化;

(3)物质由气态直接变成固态叫做凝华;

(4)物质由液态变成固态的过程叫凝固,晶体凝固过程放热温度不变。

【解答】解:A、为保持低温环境,要求运输过程中尽可能不从外界吸收热量,所以冷藏车内的填充材料应选用导热性差的材料,故A错误;

B、液态制冷剂在车厢内由液体变成气态,是汽化现象,汽化吸热,故B正确;

C、车厢内物品表面会有一层白霜,这些霜是空气中的水蒸气遇冷凝华形成的小冰晶,是凝华现象,故C错误;

D、冰是晶体,放入车厢内的水在凝固过程中放出热量,故D错误。

3.诗人刘禹锡在《秋词二首》中写道:“山明水净夜来霜,数树深红出浅黄”,诗句描绘的秋日美景,展现了诗人对自然的喜爱和乐观态度。诗中“霜”的形成过程属于( )

A.汽化现象 B.液化现象 C.凝华现象 D.凝固现象

【答案】C

【解析】物质由气态直接变成固态的过程叫凝华。

【解答】解:霜是空气中的水蒸气遇冷凝华为固体的冰晶,附着在建筑物或植被表面,故C符合题意,ABD不符合题意。

4.“泼水成冰”需要使用热水,泼出的热水和热的水蒸气,在极寒环境中变成小冰晶,形成如图所示的壮观景象。关于小冰晶的形成下列说法正确的是( )

A.液化 B.升华和汽化

C.凝固和凝华 D.凝固

【答案】C

【解析】物质由液态变为固态叫凝固,物质由气态直接变为固态叫凝华。

【解答】解:热水凝固成小冰晶或热的水蒸气遇冷凝华形成小冰晶,故C符合题意,ABD不符合题意。

5.图1是某物质由液态变成固态过程中温度随时间变化的图像,图2的示意图形象反映该物质对应三态分子排列的特点,下列说法正确的是( )

A.t1时刻该物质分子排列如图丙 B.t4时刻该物质分子排列如图甲

C.固态的该物质是晶体 D.t2、t3时刻该物质内能相等

【答案】C

【解析】(1)t1时刻物体是液态,对照图2甲、乙、丙判断是哪一个;

(2)从图像中辨别晶体与非晶体主要看这种物质是否有一定的凝固点,即有一段时间这种物质放热,温度不降低,但内能减小,而此时就是这种物质凝固的过程;

(3)不管是晶体还是非晶体,凝固过程都要放出热量;

(4)在凝固过程中放热,温度保持不变,但内能减小。

【解答】解:AB、从图像可以看出,t1时刻物体处于液态,t4时刻物体处于固态,图2中的甲是液体分子的排列,乙是固体分子的排列,丙是气体分子的排列,故A、B错误;

C、从图像可以看出,液体放热,温度降低,继续放热,温度不变,说明这种物质是有一定的凝固点,则固态的该物质是晶体,故C正确;

D、t2、t3时刻物体处于凝固过程,凝固过程放热温度不变,内能减小,故t3时刻物体内能小于t2时刻的内能。故D错误。

6.如图所示,春节期间,岭南印象园进行了“打铁花”民俗表演活动,表演者先将生铁放进熔炉里变成铁水,然后击打铁水变成铁花,蔚为壮观,其中,铁块变成铁水的过程对应的物态变化为 (填物态变化名称),此过程需要 (选填“吸收”或“放出”)热量,温度 (选填“升高”“不变”或“降低”)。

【答案】熔化;吸收;不变。

【解析】物质由固态变成液态的现象叫做熔化,熔化吸热。晶体熔化时,吸收热量、温度不变。

【解答】解:铁块变成铁水的过程是熔化过程,熔化吸热,铁是晶体,熔化过程温度不变。

7.如图所示,这是液态二氧化碳灭火器。这种灭火器是在常温下用 的方法使二氧化碳气体液化装入钢瓶里的。使用时拔掉保险栓,压下手柄就会看到管口有大量“白气”,“白气”是 (选填“二氧化碳”“水蒸气”或“小水滴”)。

【答案】故答案为:压缩体积;小水滴。

【解析】物质由液态变为气态的过程是汽化,汽化是吸热过程。物质由气态变为液态的过程叫做液化,液化的两种方式是降低温度和压缩体积。

【解答】解:灭火器是在常温下使用,内部的液态二氧化碳在常温下装入钢瓶,所以不是用降低温度,故用压缩体积的办法使二氧化碳气体液化装入钢瓶里的。使用时,液态二氧化碳从管口喷出,变成二氧化碳气体,由于汽化吸热,所以,管口处的温度降低,空气中的水蒸气遇冷液化成小水滴,从而形成“白气”,所以“白气”是小水滴。

8.小明发现夏天汽车从阴凉的地下车库开出后,车窗玻璃常会上雾,可以擦车窗玻璃的 (选填“内侧”或“外侧”)除雾,雾是由水蒸气 (填物态变化)形成的,此过程要 (选填“放出”或“吸收”)热量。

【答案】:外侧;液化;放出。

【解析】物质由气态变成液态的过程叫液化,液化放热;

【解答】解:夏天,车外水蒸气温度较高,遇到温度较低的玻璃,会放热液化形成小水珠,附着在玻璃的外表面,液化放热。

9.“蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方”。这句诗出自中国第一部诗歌总集《诗经》。从物理学角度分析,诗中的“露”和“霜”分别是物态变化中的 现象和 现象。这两种物态变化都需要 。(填“吸热”或“放热”)

【答案】液化;凝华;放热。

【解析】物体由气态直接变为固态的现象叫凝华;物体由气态变为液态的现象叫液化;凝华、液化都放出热量。

【解答】解:露是液体,是由空气中的水蒸气遇冷形成的,气态变为液态的现象叫液化;

霜是固体,是由空气中的水蒸气遇冷形成的,气态变为固态的现象叫凝华;

凝华、液化都放出热量。

10.小华和小国两位同学利用图甲所示装置对试管里的20g冰进行加热,并且每隔相同的时间记录一次温度计的示数,同时观察物质的状态。图乙和图丙是他们根据记录的实验数据分别绘制的温度﹣时间的关系图象,根据图象可知:冰属于 (选填“晶体”或“非晶体”);若不计热量损失,则在图象中BC阶段物体吸收的热量为 J;)通过观察两位同学绘制的温度﹣时间的关系图象,你认为图 (选填“乙”或“丙”)的CD段数据有问题。

【答案】(1)晶体;(2)840;(3)丙。

【解析】(1)掌握晶体在熔化过程中的特点:吸热但温度保持不变。

(2)相同的加热器相同时间内放出的热量相同,观察乙图,由AB段和BC段加热时间关系,根据Q吸=cmΔt求出AB吸收的热量,据此求出图象中BC阶段物体吸收的热量;

(3)根据吸热公式Q吸=cmΔt,水的比热容大于冰的比热容,在质量一定时,升高相同的温度,水吸收的热量大于冰吸收的热量,加热时间应更长一些。

【解答】解:(1)由图象知,冰在熔化过程中,继续吸热,温度保持不变,所以冰是晶体;

(2)由图象知,BC段为冰的熔化过程,加热时间为10min,AB段处于固态,加热时间为5min;

由于相同的加热器相同时间内放出的热量相同,则BC段吸收的热量是AB吸收热量的2倍,

则在图象中BC阶段物体吸收的热量:QBC=2Q冰吸=2c冰m(t﹣t0)=2×2.1×103J/(kg ℃)×20×10﹣3kg×10℃=840J;

(3)观察图象可知,AB段是冰的升温过程,CD段是水的升温过程,AB段升高的温度与CD段升高的温度都是10℃;

因水的比热容大于冰的比热容,质量一定的冰和水升高相同的温度时,根据Q吸=cmΔt可知,水吸收的热量大于冰吸收的热量,水的加热时间应更长,所以图丙的CD段数据有问题。

11.如图是盐水在凝固过程的温度与时间关系图,从图像中可以看出盐水凝固持续了 min,该盐水的凝固点为 ℃。该实验验证了在下雪后往路面上撒盐,是为了 (选填“升高”或降低)雪的熔点。

【答案】10;﹣2;降低。

【解析】(1)晶体凝固时温度保持不变,凝固时保持不变的温度即凝固点;

(2)盐水的熔点比较低,在下雪的马路上撒盐是为了降低雪的熔点,使雪熔化的更快。

【解答】解:由图像可知,图像中有一段温度保持不变,可见盐水是晶体;盐水从第10分钟开始凝固,到第20分钟凝固完成,凝固过程用了10分钟;

保持不变的温度是﹣2℃,故该盐水的凝固点是﹣2℃;

盐水的熔点比较低,在下雪的马路上撒盐是为了降低雪的熔点,使雪熔化的更快。

12.温度是表示物体 的物理量,液体温度计是利用液体 的性质制成的。如图1所示的温度计 能(选填“能”或“不能”)测量1标准大气压下沸水的温度。

用该温度计在玉龙雪山冰川公园海拔约4500处测得的温度值为﹣6℃,请你在图2中画出温度计内液面的位置并将液柱涂黑。

【答案】冷热程度;热胀冷缩;能;如图。

【解析】温度是表示物体冷热程度的物理量,常用温度计是根据液体的热胀冷缩原理制成的;

判断温度计是否合适市先看清温度计的量程和分度值;

读数时先看清温度计内液面的位置在0刻度线以上还是在0刻度线以下,在0刻度线以上读作“零上多少℃”或“多少℃”,在0刻度线以上读作“零下多少℃”或“负多少℃”。

【解答】解:温度是表示物体冷热程度的物理量,常用温度计是根据液体的热胀冷缩原理制成的;

测量范围指测量工具能够测量的最小值和最大值内的区间,如图1所示,测量范围是﹣20~100℃,1准大气压下沸水的温度是100℃,故次温度计可以测量沸水的温度;

由图知:温度计的分度值是1℃。海拔约4500处的气温是﹣6℃,其温度计内液面的位置在0刻度线以下6小格处。

故答案为:冷热程度;热胀冷缩;能;

。

13.(1)如图甲所示,糖画是一种传统民间手工艺,将糖放在炉上加热使其 ,然后用小汤勺舀起糖汁,在石板上飞快地来回浇铸,待其 后,固定在竹签上即可。(均填物态变化名称)

(2)如图乙所示,铅笔斜插入装有水的圆柱形玻璃杯中,从侧面看铅笔好像在水面处折断了,而且水中部分看起来比水面上的部分要粗一些。请用所学的光学知识解释以上两种现象。

【答案】如答

【解析】(1)物质由固态变为液态称为熔化,该过程是吸热的;物质由液态变为固态称为凝固,该过程是放热的。

(2)铅笔斜插入盛水的玻璃杯里时,从上面看上去,水中的部分比实际位置高了,所以看起来像折断了,这是由于光的折射现象引起;

圆柱形的玻璃杯相当于凸透镜,具有放大镜的功能,成正立、放大的虚像。

【解答】解:(1)加热时糖变成糖浆,即由固态变为液态,这是熔化现象;在石板上来回浇铸糖浆,等糖浆放出热量凝固成固态,这样就做好了糖画。

(2)铅笔斜插入盛水的玻璃杯里时,从上面看上去,水中的部分比实际位置高了,所以看起来像折断了,这是由于光的折射现象引起;

圆柱形的玻璃杯相当于凸透镜,具有放大镜的功能,成正立、放大的虚像。

答:(1)熔化;凝固;

(2)铅笔斜插入盛水的玻璃杯里时,从上面看上去,水中的部分比实际位置高了,所以看起来像折断了,这是由于光的折射现象引起;

圆柱形的玻璃杯相当于凸透镜,具有放大镜的功能,成正立、放大的虚像。

14.孙杨非常爱喝妈妈用瓦罐煲的汤。打开瓦罐盖时,它发现盖子内表面有许多小水珠,这是为什么?孙杨急着喝汤,可是汤很烫,有什么办法可以使汤较快凉下来?(写出一种办法及对应的物理知识)

【答案】如答

【解析】(1)从气态变为液态叫做液化,液化放热。

(2)要使汤变凉,即汤的温度下降,就要从怎样加快汤的内能的散失去考虑。

【解答】答:(1)打开瓦罐盖时,盖子内表面有许多小水珠是罐内的水蒸气遇到温度低的盖液化成了小水珠;

(2)利用蒸发吸热来降低汤的温度。

①用口对着汤吹气,这样做加快了汤表面空气的流动,从而加快了汤的蒸发,蒸发吸热,所以能很快地使汤变凉。

②换用开口更大的碗来盛汤,通过增大表面积来加快水分的蒸发,蒸发吸热,从而使汤的温度尽快降低。

15.国家速滑馆内一场速滑赛结束,运动员穿戴的冰刀鞋使赛道冰面产生了凹凸不平的划痕,如图所示。为迎接下一场比赛,工作人员通过浇水并喷洒干冰对冰面破损处进行修复。请回答:

(1)为什么锋利的冰刀会对冰面产生划痕?

(2)用物态变化的知识说明浇水并喷洒干冰能快速修复冰面的原因。

【答案】如答

【解析】(1)增大压强的方法:在受力面积一定时,增大压力;在压力一定时,减小受力面积;

(2)物质从固态不经过液态而直接转化为气态的过程叫做升华,升华过程中需要吸热;

物质由液态变为固态的过程叫做凝固,凝固过程中需要放热。

【解答】答:(1)冰刀与冰面的接触面积很小,压力一定时,对冰面产生的压强很大,很容易在冰面留下划痕。

(2)干冰升华吸收大量热,将冰面破损处水的温度迅速降至水的凝固点以下,水能快速凝固。

16.如图是某小组绘制的海波熔化时温度随时间变化规律的图象。由图象可知海波的熔点是 ℃,熔化过程经历了 分钟。由此图象发现熔化时间过短,不易观察熔化过程,请你为此提出改进方法: 。

【答案】48;1;增加海波质量(或将酒精灯的火焰调小)。

【解析】(1)由图象可以看出,熔化过程中甲图出现一段温度恒定的时间段,这是晶体的典型特征,根据常识可判断海波是晶体。

(2)知道温度保持不变的过程属于海波的熔化过程。根据图象进行判断熔化时间。

(3)晶体在熔化过程中温度保持不变,这个温度就是晶体的熔点;

减慢加热的过程,或增加海波的质量、将酒精灯的火焰调小均可使熔化的时间变长;

【解答】解:由图知,海波从第4到第5分钟温度保持48℃不变,所以海波是晶体,其熔点为48℃,熔化过程持续了5min﹣4min=1min。

实验过程中若想要增长熔化时间,可采取的方法有:多加些海波(或将酒精灯的火焰调小)等;

知识导图

考点精讲

考点精炼卷

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录