2016春高中北师大版语文(选修《唐诗欣赏》)教学课件:《兵车行》 (共40张PPT)

文档属性

| 名称 | 2016春高中北师大版语文(选修《唐诗欣赏》)教学课件:《兵车行》 (共40张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 804.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-07-17 08:30:23 | ||

图片预览

文档简介

课件40张PPT。 河山日月本平平

一触此老奇趣生_

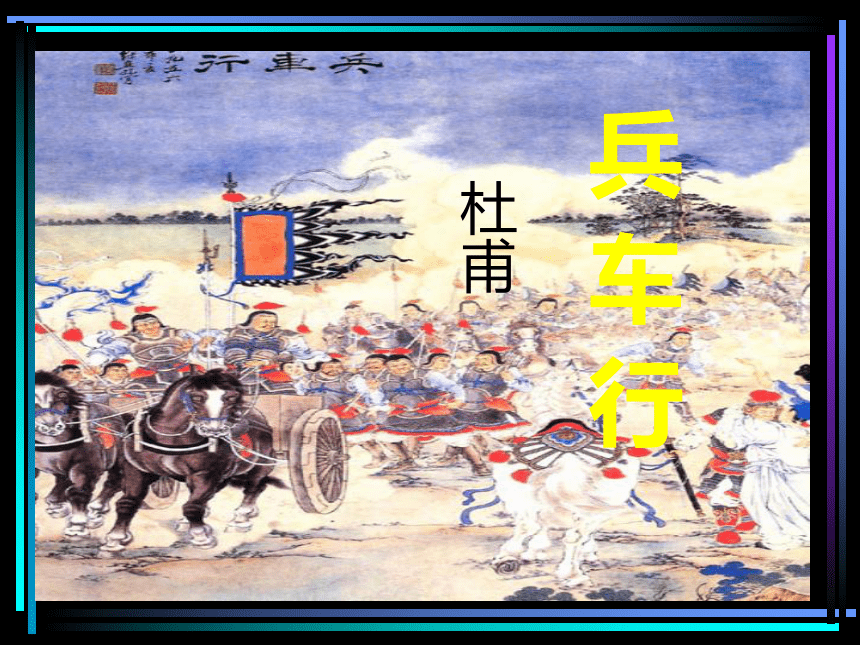

《杜诗详注》导入新课伟大的现实主义诗人杜甫一生写过不少以战争为题材的诗。“暮投石壕村,有吏夜捉人”的诗句至今还依然萦绕在我们的脑海中,今天,我们来读他在天宝年间目睹统治者穷兵黩武,大肆征兵,造成“行者愁怨,父母妻子送之,所在哭声震野”的凄惨景象而写的,为人民呼喊的杰作《兵车行》。兵 车 行杜甫学习目标:1.认识诗中反映的唐朝统治者连年用兵给人民带来的深重苦难。?

2.学习寓情于事的叙事方法。?

3.体会战争对人民造成的苦难,培养学生热爱和平,反对战争。难点重点:

?1.杜诗的沉郁风格。

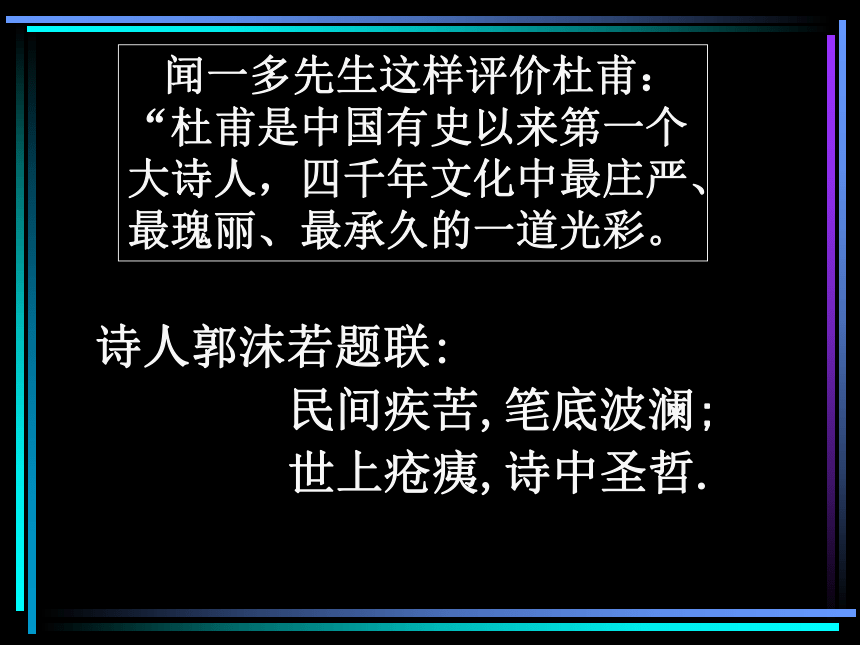

?2.本诗歌的怨愤基调。 杜甫(712—770),字子美,曾居长安城南少陵以西,自称少陵野老,世称杜少陵。他是我国唐代伟大的现实主义诗人,其诗显示了唐由盛转衰的历史过程,被称为“诗史”,明清文人推崇他为“诗圣”。以古体、律诗见长,风格多样,而以沉郁顿挫为主。有《杜工部集》。 闻一多先生这样评价杜甫:“杜甫是中国有史以来第一个大诗人,四千年文化中最庄严、最瑰丽、最承久的一道光彩。诗人郭沫若题联:

民间疾苦,笔底波澜;

世上疮痍,诗中圣哲.

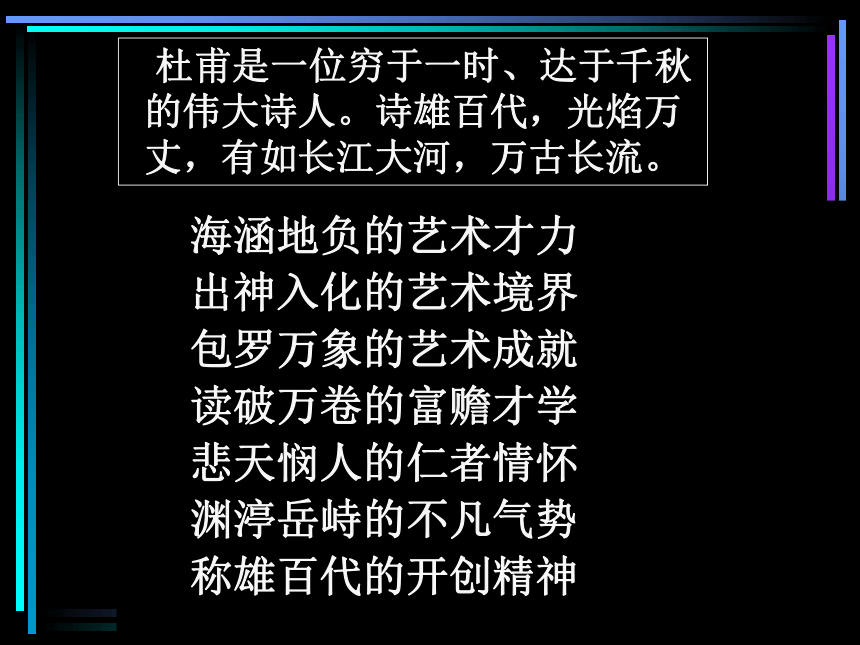

杜甫是一位穷于一时、达于千秋的伟大诗人。诗雄百代,光焰万丈,有如长江大河,万古长流。 海涵地负的艺术才力

出神入化的艺术境界

包罗万象的艺术成就

读破万卷的富赡才学

悲天悯人的仁者情怀

渊渟岳峙的不凡气势

称雄百代的开创精神

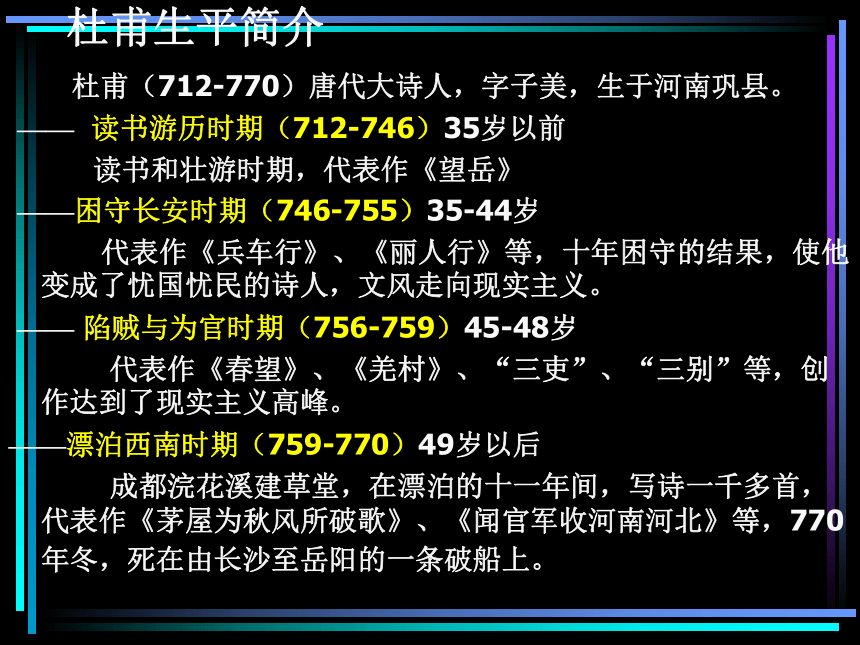

杜甫生平简介 杜甫(712-770)唐代大诗人,字子美,生于河南巩县。

—— 读书游历时期(712-746)35岁以前

读书和壮游时期,代表作《望岳》

——困守长安时期(746-755)35-44岁

代表作《兵车行》、《丽人行》等,十年困守的结果,使他变成了忧国忧民的诗人,文风走向现实主义。

—— 陷贼与为官时期(756-759)45-48岁

代表作《春望》、《羌村》、“三吏”、“三别”等,创作达到了现实主义高峰。

——漂泊西南时期(759-770)49岁以后

成都浣花溪建草堂,在漂泊的十一年间,写诗一千多首,代表作《茅屋为秋风所破歌》、《闻官军收河南河北》等,770年冬,死在由长沙至岳阳的一条破船上。

杜甫长安十年生活概况及诗歌特点杜甫到长安后满以为从此可以“立登要路津” ,实现“致君尧舜上,再使风俗淳” 的政治抱负,但他的希望落空了。“每一个伟大的灵魂都是痛苦的”。别林斯基曾说:“任何伟大的诗人之所以伟大,是因为他的痛苦和幸福深深根植于社会和历史的土壤里,他从而成为社会、时代以及人类的代表和喉舌。”

杜甫一生“忧”,其现实主义诗风凸显一个“悲”字,具爱国性和人民性,有责任感、忧患感和苍凉感。点此看杜甫草堂 《兵车行》是历史生活的真实记录。

唐玄宗天宝年间,朝廷对边疆少数民族频繁发动进攻。八载(749),哥舒翰奉命进攻吐蕃石堡城,六万三千人损失大半;这年冬天,所派驻龙驹岛(在青海湖中)的二千戍卒也全军覆没。十载(751)四月,剑南节度使鲜于仲通又奉命进攻南诏,结果大败,士卒死者六万人。由于这两次战争中丧师巨万,朝廷乃大举征兵。

《兵车行》这首诗,就是诗人41岁时写的。 歌行,古代诗歌的一体。汉魏以下的乐府诗,题名为“歌”和“行”的颇多。其音节、格律,一般比较自由?,形式采用五言、七言、杂言的古体,富于变化。“行”是乐曲?的意思, 解读杜诗的钥匙 致君尧舜上

再使风俗淳 欣赏课文朗读方 法:

一、找诗眼;二、定基调

三、寻关键;四、理脉络

五、明主旨;六、知妙处

基础知识:注音

车辚辚( ) 马萧萧( )

哭声直上干( )云霄

归来头白戍( )边

千村万落生荆( )杞( )

由征夫之口,?从三个方面控诉了战争造成的巨大灾难。

罪恶的战争破坏了人民的家庭生活。

频繁的战争破坏了农业生产并加重了人民的负担。

血腥的战争葬送了无数士兵的生命。文本研习诗眼所在: “点行频”,是叙事总纲。既为下文蓄势,又起了承上启下的作用。点出了造成百姓妻离子散、征夫牺牲、土地荒芜的根源。 情感基调:. 理清思路:1、送别场面

2、征夫控诉

天怒人怨文眼:“点行频” 说明征役的无比沉重感情基调:(悲愤)怨 愤(激愤)关键句:

边庭流血成海水,武皇开边意未已! “边庭”二句有怨有愤,可谓是诗中的警策之句,也是本诗的关键句。运用夸张和比喻的修辞手法深刻揭露了战争给人民带来的巨大苦难,一语道破了苦难的根源,强烈抨击统治者的黑暗和残暴。这种果与因直接相衔对比的句式组合,把战争灾难写得极为痛切极有力度,极其强烈集中地展示了朝廷意志造成的流血成海的历史荒谬性。

立片言以居要,乃一篇之总纲。 两句形成鲜明对比,概括了本诗主旨;且锋芒直指最高统治者,显示了诗人的勇气,应视为诗中警策。再补充一点:这首诗以描绘出征场面开篇,以勾画古战场惨景作结,二者遥相呼应,是一种特殊的艺术概括方式,如将警策放在其中任何一处,皆非所宜;而这两句上应“点行频”三字,下启关于战争危害一段叙述,亦可谓之“居要”。

脉络层次:

一、形式上采用古称“一头两脚体”的结构方式。

二、分为三层,开头七句,写边疆连年征战,

行人被征召戍边,描绘了一幅震人心弦的送别图;“道旁”十四句为第二层,写连年征召和战争给

百姓造成的灾难;长者十四句为第三层,具体地

写了征夫久不得息百姓惟恐生男和战场尸骨遍野,令人不寒而栗的情况。

主 旨:

诗人借送别的场面,激愤地控诉了统治者穷兵黩武的罪恶,阐发了他反对不义战争的思想,借诗批评时政,说出人民敢怒不敢言的心里话。

《兵车行》不仅仅记述了当时征兵服役的一个告别场面,是史书记载的一个佐证,一种情绪,发出了那个时代人民反战的强音。 送 别 场 面 悲 壮

倾 诉 心 声 凄 苦

忧 国 忧 民 情 深

悲怆震撼的出征图

震人心弦的送别图 有声有色,有物有人。给读者视觉听觉以强烈感受,淋漓尽致地表现出千万家庭?因征战而妻离子散的悲剧。称行人不称士兵,形成不和谐的感觉。 重墨铺染:文本研习:牵衣顿足拦道哭

哭声直上干云霄亮点:去时里正与裹头,归来头白还戍边 理由:这是对前两句“或从十五北防河,便至四十西营田”所作的形象说明,读罢使人心酸不已。古代孩子留长发,15岁开始用头巾束发。如今,一个刚到束发年龄还不怎么会束发的孩子就被征入伍,而且要到远离父母的北方去“防河”,这是何等可怜啊!所以,连里正也动了心,替他束发。人过40,头发渐白,又刚从前线回来,理当休息了,不料又被派到前线去。从这两件事可以看出统治者的残酷简直到了无以复加的地步。 亮点:生女犹得嫁比邻,生男埋没随百草 理由:这两句写社会心理的变化。白居易说“遂令天下父母心,不重生男重生女。”此处杜甫却如此说。反差极大。在封建社会,人们重男轻女,生男则有弄璋之喜,生女则弄瓦之恶;可是现在反以生男为“恶”,生女为“好”。这种变化是由繁重的兵役负担和士兵大量死亡的事实造成的,反映了人们心灵受伤害之深。这样的不平常的心理变化实际也是对统治者穷兵黩武政策的有力控诉。战争给人民带来深重的灾难,正所谓“兴,百姓苦,亡,百姓苦”,因此古人才有“宁为治世之犬,不为乱世之人”的感慨。

最后四句为全诗高潮所在。“君不见”点出古今征人的命运结局,以青海伐吐蕃之役的结果预言云南讨南诏之役的必然。“古来”一句道尽战场的惨景,也集中地表达了“行人”和诗人的怨愤。“无人收”三字乃血泪铸成。人与人的对话,变为人与鬼的对话、生与死的对话,强化了社会的危机感和历史透视的深广度。君不见青海头,古来白骨无人收。 新鬼烦冤旧鬼哭,天阴雨湿声啾啾。 三读诗歌,鉴赏技巧 1 章法严密。各段皆自有起结,析之则三,合则为一;内容上,一是前后呼应,二是层层递进。

2 深刻的思想性和强烈的感染力通过高度的艺术性表现出来。 ?

①重墨铺染。大氛围的粗略勾勒和具体动作的细致刻画相结合,描绘了一个悲怆而震撼人心的出征场面。诗的开篇展现出一幅出征图,既有听觉形象又有视觉形象。 ②巧妙构思诗人通过设问的方法,引出征夫的满腔悲切和哀怨的倾诉前文的凄惨场面是诗人亲眼所见,下面的悲切自诉是诗人亲耳所闻,增强了诗的真实感。 ③善用口语这首诗反映的是人民的生活,因而也选用了乐府体裁,运用了俗语口语,加上民歌中常见的顶针修辞格,读来清新自然,明白如话,造成回肠荡气的艺术效果。

《兵车行》是作者诗歌创作走向广阔的社会现实主义道路的一个起点,也是作者反战思想表现于诗歌的发轫之作,给杜诗开创了一个全新的领域,从此,杜诗不仅记录了自己的经历,也记下了那个时代的历史,诗人的前途命运与唐王朝兴衰的历史紧密地结合在一起。杜甫较其它同时代的诗人更深地植根于人民的土壤中,又站在时代的最前面,因此,读杜诗总给人以“一览众山小”的感觉。

三十六万人,

哀哀泪如雨。

且悲就行役,

安得营农圃。古风·其十四 李白

将这首诗跟《兵车行》比较,说说二者的艺术风格有何不同?比较阅读, 思考问题讨论: 李诗写人民的苦难,写得很概括,

采用的是远视角;杜诗写人民的苦难,

采用的是近视角,是通过塑造典型人物

(“行人”)形象实现的,十分具体。处理题

材方式的不同,是风格不同具体表现的

一个方面。 此外,李白虽然看到了人民

的苦难,但表现了他的飘逸风格;杜甫的伤

时忧国,表现了他的沉郁风格。民 间 疾 苦 笔 底 波 澜世 上 疮 痍 诗 中 圣 哲思想内容:

所谓诗史即既具有史的性质,又有诗的韵味;

既是时代的剪影,又是个人的抒情。1、内容:在忠诚于唐王朝和君主的前提下,对统治集团中的腐朽现象给予严厉的批判; 暴露社会罪恶,反映民生疾苦;3、价值:是信史,是实录,标志着杜诗“光芒万丈” 。 2、感情:对受难的人民的极其真实深切的悲悯之情。

星垂平野阔,名句欣赏 月涌大江流。杜甫凝重“星垂平野阔” 写岸上远景)

平野地上江道宽直,水流无阻,月色又把江水与天色连成一片,满江则月逐潮涌。

“月涌大江流” (写舟前近景)

“涌”“垂”极富个性化,把平野星夜和江流朗月,表现极为活化而又逼真山随平野尽,名句欣赏 江入大荒流。李白(爽朗) “因一垂字更显野字之阔” 写(岸上远景)

“着一涌字更显波光荡漾之景” (写舟前近景)

“涌”“垂”有点睛欲飞之妙。

星垂 月涌是目之所见

平野阔 大江流是心之推想拓展迁移试比较李白杜甫诗歌风格的差异? ⑴诗歌题材——杜甫的诗歌由于深受儒家忠义用世思想的影响,现实感很强。他的目光始终关注着天下苍生、社会国家。不论是“三吏”、“三别”,还是《丽人行》、《兵车行》;也不论是《闻官军收河南河北》还是《登岳阳楼》,杜甫所写的无不是那一个时代的民情世态,发的无不是深沉恳挚的家国之慨。所以,他的诗歌被称为“诗史”是当之无愧的。

李诗以浓郁的浪漫主义为基本特征,其题材是广阔的,多变的,甚至是离奇的。天上人间、陆上海底、神话历史、梦幻现实,莫非其笔触所及。 ? 试比较李白杜甫诗歌风格的差异? ⑵抒情手法——作为“诗史”,杜诗的长于叙事描写是显而易见的。杜甫善于将深刻的历史事件、人生经历用遒健形象的笔墨描写记录下来,主体的情感就渗透在其叙事的字里行间,显得比较深沉含蓄。如《茅屋为秋风所破歌》、《石壕吏》等。 ? 李诗不同于杜甫的深婉含蓄,李白特别喜欢直抒胸臆。他的情感往往像火山爆发一样,直接从笔底倾泻出来。如《蜀道难》一开首就是一声惊叹:“噫嘘嚱,危乎高哉!蜀道之难难于上青天!”犹如平地惊雷,令人顿时为之精神一振。他的《将进酒》《行路难》更是直抒胸臆的典范。 ? ⑶艺术手法 ?—— 杜诗在思想上以精深取胜,而在语言运用和表现技巧上则以功力见长。杜甫是很注重学力的,他说:“读书破万卷,下笔如有神。”又说“为人性僻耽佳句,语不惊人死不休”可见他在诗歌的语言运用上非常注重推敲锤炼。所以,杜诗中往往有许多警策之句,和出人意外的字语。如“星垂平野阔,月涌大江流” ,笔力千钧,寓意无穷。 李诗的意象特别富于变幻和具有多色调,这主要得益于他的恣意的夸张和奇特的想象。如他写时光的易逝,人生的短暂就说:“君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回”其感染力比经典的“逝者如斯夫”(孔子语)要强烈得多;他写山峰之高就说“上有六龙回日之高标”,“黄鹤之飞尚不得过”;他写雪花之大就说“燕山雪花大如席”;他写楼台之高就说“危楼高百尺,手可摘星辰”等 。才超一代者,李也;体兼一代者,杜也。李如星悬日揭,照耀太虚;杜若地负海涵,包罗万象。李唯超出一代,故高华莫并,色相难求;杜唯兼综一代,故利钝杂陈,巨细成蓄。李才高气逸而调雄,杜体大思精而格浑。超出唐人而不离唐人者,李也;不尽唐调而兼得唐调者,杜也。备诸体于建安者,陈王也;集大成于开元者,工部也。青莲才之逸并驾陈王,气之雄齐驱工部,可谓撮胜二家。第古风既乏温醇,律体微乖整栗,故今评者不无轩轾。 (胡应麟《诗薮》)

一触此老奇趣生_

《杜诗详注》导入新课伟大的现实主义诗人杜甫一生写过不少以战争为题材的诗。“暮投石壕村,有吏夜捉人”的诗句至今还依然萦绕在我们的脑海中,今天,我们来读他在天宝年间目睹统治者穷兵黩武,大肆征兵,造成“行者愁怨,父母妻子送之,所在哭声震野”的凄惨景象而写的,为人民呼喊的杰作《兵车行》。兵 车 行杜甫学习目标:1.认识诗中反映的唐朝统治者连年用兵给人民带来的深重苦难。?

2.学习寓情于事的叙事方法。?

3.体会战争对人民造成的苦难,培养学生热爱和平,反对战争。难点重点:

?1.杜诗的沉郁风格。

?2.本诗歌的怨愤基调。 杜甫(712—770),字子美,曾居长安城南少陵以西,自称少陵野老,世称杜少陵。他是我国唐代伟大的现实主义诗人,其诗显示了唐由盛转衰的历史过程,被称为“诗史”,明清文人推崇他为“诗圣”。以古体、律诗见长,风格多样,而以沉郁顿挫为主。有《杜工部集》。 闻一多先生这样评价杜甫:“杜甫是中国有史以来第一个大诗人,四千年文化中最庄严、最瑰丽、最承久的一道光彩。诗人郭沫若题联:

民间疾苦,笔底波澜;

世上疮痍,诗中圣哲.

杜甫是一位穷于一时、达于千秋的伟大诗人。诗雄百代,光焰万丈,有如长江大河,万古长流。 海涵地负的艺术才力

出神入化的艺术境界

包罗万象的艺术成就

读破万卷的富赡才学

悲天悯人的仁者情怀

渊渟岳峙的不凡气势

称雄百代的开创精神

杜甫生平简介 杜甫(712-770)唐代大诗人,字子美,生于河南巩县。

—— 读书游历时期(712-746)35岁以前

读书和壮游时期,代表作《望岳》

——困守长安时期(746-755)35-44岁

代表作《兵车行》、《丽人行》等,十年困守的结果,使他变成了忧国忧民的诗人,文风走向现实主义。

—— 陷贼与为官时期(756-759)45-48岁

代表作《春望》、《羌村》、“三吏”、“三别”等,创作达到了现实主义高峰。

——漂泊西南时期(759-770)49岁以后

成都浣花溪建草堂,在漂泊的十一年间,写诗一千多首,代表作《茅屋为秋风所破歌》、《闻官军收河南河北》等,770年冬,死在由长沙至岳阳的一条破船上。

杜甫长安十年生活概况及诗歌特点杜甫到长安后满以为从此可以“立登要路津” ,实现“致君尧舜上,再使风俗淳” 的政治抱负,但他的希望落空了。“每一个伟大的灵魂都是痛苦的”。别林斯基曾说:“任何伟大的诗人之所以伟大,是因为他的痛苦和幸福深深根植于社会和历史的土壤里,他从而成为社会、时代以及人类的代表和喉舌。”

杜甫一生“忧”,其现实主义诗风凸显一个“悲”字,具爱国性和人民性,有责任感、忧患感和苍凉感。点此看杜甫草堂 《兵车行》是历史生活的真实记录。

唐玄宗天宝年间,朝廷对边疆少数民族频繁发动进攻。八载(749),哥舒翰奉命进攻吐蕃石堡城,六万三千人损失大半;这年冬天,所派驻龙驹岛(在青海湖中)的二千戍卒也全军覆没。十载(751)四月,剑南节度使鲜于仲通又奉命进攻南诏,结果大败,士卒死者六万人。由于这两次战争中丧师巨万,朝廷乃大举征兵。

《兵车行》这首诗,就是诗人41岁时写的。 歌行,古代诗歌的一体。汉魏以下的乐府诗,题名为“歌”和“行”的颇多。其音节、格律,一般比较自由?,形式采用五言、七言、杂言的古体,富于变化。“行”是乐曲?的意思, 解读杜诗的钥匙 致君尧舜上

再使风俗淳 欣赏课文朗读方 法:

一、找诗眼;二、定基调

三、寻关键;四、理脉络

五、明主旨;六、知妙处

基础知识:注音

车辚辚( ) 马萧萧( )

哭声直上干( )云霄

归来头白戍( )边

千村万落生荆( )杞( )

由征夫之口,?从三个方面控诉了战争造成的巨大灾难。

罪恶的战争破坏了人民的家庭生活。

频繁的战争破坏了农业生产并加重了人民的负担。

血腥的战争葬送了无数士兵的生命。文本研习诗眼所在: “点行频”,是叙事总纲。既为下文蓄势,又起了承上启下的作用。点出了造成百姓妻离子散、征夫牺牲、土地荒芜的根源。 情感基调:. 理清思路:1、送别场面

2、征夫控诉

天怒人怨文眼:“点行频” 说明征役的无比沉重感情基调:(悲愤)怨 愤(激愤)关键句:

边庭流血成海水,武皇开边意未已! “边庭”二句有怨有愤,可谓是诗中的警策之句,也是本诗的关键句。运用夸张和比喻的修辞手法深刻揭露了战争给人民带来的巨大苦难,一语道破了苦难的根源,强烈抨击统治者的黑暗和残暴。这种果与因直接相衔对比的句式组合,把战争灾难写得极为痛切极有力度,极其强烈集中地展示了朝廷意志造成的流血成海的历史荒谬性。

立片言以居要,乃一篇之总纲。 两句形成鲜明对比,概括了本诗主旨;且锋芒直指最高统治者,显示了诗人的勇气,应视为诗中警策。再补充一点:这首诗以描绘出征场面开篇,以勾画古战场惨景作结,二者遥相呼应,是一种特殊的艺术概括方式,如将警策放在其中任何一处,皆非所宜;而这两句上应“点行频”三字,下启关于战争危害一段叙述,亦可谓之“居要”。

脉络层次:

一、形式上采用古称“一头两脚体”的结构方式。

二、分为三层,开头七句,写边疆连年征战,

行人被征召戍边,描绘了一幅震人心弦的送别图;“道旁”十四句为第二层,写连年征召和战争给

百姓造成的灾难;长者十四句为第三层,具体地

写了征夫久不得息百姓惟恐生男和战场尸骨遍野,令人不寒而栗的情况。

主 旨:

诗人借送别的场面,激愤地控诉了统治者穷兵黩武的罪恶,阐发了他反对不义战争的思想,借诗批评时政,说出人民敢怒不敢言的心里话。

《兵车行》不仅仅记述了当时征兵服役的一个告别场面,是史书记载的一个佐证,一种情绪,发出了那个时代人民反战的强音。 送 别 场 面 悲 壮

倾 诉 心 声 凄 苦

忧 国 忧 民 情 深

悲怆震撼的出征图

震人心弦的送别图 有声有色,有物有人。给读者视觉听觉以强烈感受,淋漓尽致地表现出千万家庭?因征战而妻离子散的悲剧。称行人不称士兵,形成不和谐的感觉。 重墨铺染:文本研习:牵衣顿足拦道哭

哭声直上干云霄亮点:去时里正与裹头,归来头白还戍边 理由:这是对前两句“或从十五北防河,便至四十西营田”所作的形象说明,读罢使人心酸不已。古代孩子留长发,15岁开始用头巾束发。如今,一个刚到束发年龄还不怎么会束发的孩子就被征入伍,而且要到远离父母的北方去“防河”,这是何等可怜啊!所以,连里正也动了心,替他束发。人过40,头发渐白,又刚从前线回来,理当休息了,不料又被派到前线去。从这两件事可以看出统治者的残酷简直到了无以复加的地步。 亮点:生女犹得嫁比邻,生男埋没随百草 理由:这两句写社会心理的变化。白居易说“遂令天下父母心,不重生男重生女。”此处杜甫却如此说。反差极大。在封建社会,人们重男轻女,生男则有弄璋之喜,生女则弄瓦之恶;可是现在反以生男为“恶”,生女为“好”。这种变化是由繁重的兵役负担和士兵大量死亡的事实造成的,反映了人们心灵受伤害之深。这样的不平常的心理变化实际也是对统治者穷兵黩武政策的有力控诉。战争给人民带来深重的灾难,正所谓“兴,百姓苦,亡,百姓苦”,因此古人才有“宁为治世之犬,不为乱世之人”的感慨。

最后四句为全诗高潮所在。“君不见”点出古今征人的命运结局,以青海伐吐蕃之役的结果预言云南讨南诏之役的必然。“古来”一句道尽战场的惨景,也集中地表达了“行人”和诗人的怨愤。“无人收”三字乃血泪铸成。人与人的对话,变为人与鬼的对话、生与死的对话,强化了社会的危机感和历史透视的深广度。君不见青海头,古来白骨无人收。 新鬼烦冤旧鬼哭,天阴雨湿声啾啾。 三读诗歌,鉴赏技巧 1 章法严密。各段皆自有起结,析之则三,合则为一;内容上,一是前后呼应,二是层层递进。

2 深刻的思想性和强烈的感染力通过高度的艺术性表现出来。 ?

①重墨铺染。大氛围的粗略勾勒和具体动作的细致刻画相结合,描绘了一个悲怆而震撼人心的出征场面。诗的开篇展现出一幅出征图,既有听觉形象又有视觉形象。 ②巧妙构思诗人通过设问的方法,引出征夫的满腔悲切和哀怨的倾诉前文的凄惨场面是诗人亲眼所见,下面的悲切自诉是诗人亲耳所闻,增强了诗的真实感。 ③善用口语这首诗反映的是人民的生活,因而也选用了乐府体裁,运用了俗语口语,加上民歌中常见的顶针修辞格,读来清新自然,明白如话,造成回肠荡气的艺术效果。

《兵车行》是作者诗歌创作走向广阔的社会现实主义道路的一个起点,也是作者反战思想表现于诗歌的发轫之作,给杜诗开创了一个全新的领域,从此,杜诗不仅记录了自己的经历,也记下了那个时代的历史,诗人的前途命运与唐王朝兴衰的历史紧密地结合在一起。杜甫较其它同时代的诗人更深地植根于人民的土壤中,又站在时代的最前面,因此,读杜诗总给人以“一览众山小”的感觉。

三十六万人,

哀哀泪如雨。

且悲就行役,

安得营农圃。古风·其十四 李白

将这首诗跟《兵车行》比较,说说二者的艺术风格有何不同?比较阅读, 思考问题讨论: 李诗写人民的苦难,写得很概括,

采用的是远视角;杜诗写人民的苦难,

采用的是近视角,是通过塑造典型人物

(“行人”)形象实现的,十分具体。处理题

材方式的不同,是风格不同具体表现的

一个方面。 此外,李白虽然看到了人民

的苦难,但表现了他的飘逸风格;杜甫的伤

时忧国,表现了他的沉郁风格。民 间 疾 苦 笔 底 波 澜世 上 疮 痍 诗 中 圣 哲思想内容:

所谓诗史即既具有史的性质,又有诗的韵味;

既是时代的剪影,又是个人的抒情。1、内容:在忠诚于唐王朝和君主的前提下,对统治集团中的腐朽现象给予严厉的批判; 暴露社会罪恶,反映民生疾苦;3、价值:是信史,是实录,标志着杜诗“光芒万丈” 。 2、感情:对受难的人民的极其真实深切的悲悯之情。

星垂平野阔,名句欣赏 月涌大江流。杜甫凝重“星垂平野阔” 写岸上远景)

平野地上江道宽直,水流无阻,月色又把江水与天色连成一片,满江则月逐潮涌。

“月涌大江流” (写舟前近景)

“涌”“垂”极富个性化,把平野星夜和江流朗月,表现极为活化而又逼真山随平野尽,名句欣赏 江入大荒流。李白(爽朗) “因一垂字更显野字之阔” 写(岸上远景)

“着一涌字更显波光荡漾之景” (写舟前近景)

“涌”“垂”有点睛欲飞之妙。

星垂 月涌是目之所见

平野阔 大江流是心之推想拓展迁移试比较李白杜甫诗歌风格的差异? ⑴诗歌题材——杜甫的诗歌由于深受儒家忠义用世思想的影响,现实感很强。他的目光始终关注着天下苍生、社会国家。不论是“三吏”、“三别”,还是《丽人行》、《兵车行》;也不论是《闻官军收河南河北》还是《登岳阳楼》,杜甫所写的无不是那一个时代的民情世态,发的无不是深沉恳挚的家国之慨。所以,他的诗歌被称为“诗史”是当之无愧的。

李诗以浓郁的浪漫主义为基本特征,其题材是广阔的,多变的,甚至是离奇的。天上人间、陆上海底、神话历史、梦幻现实,莫非其笔触所及。 ? 试比较李白杜甫诗歌风格的差异? ⑵抒情手法——作为“诗史”,杜诗的长于叙事描写是显而易见的。杜甫善于将深刻的历史事件、人生经历用遒健形象的笔墨描写记录下来,主体的情感就渗透在其叙事的字里行间,显得比较深沉含蓄。如《茅屋为秋风所破歌》、《石壕吏》等。 ? 李诗不同于杜甫的深婉含蓄,李白特别喜欢直抒胸臆。他的情感往往像火山爆发一样,直接从笔底倾泻出来。如《蜀道难》一开首就是一声惊叹:“噫嘘嚱,危乎高哉!蜀道之难难于上青天!”犹如平地惊雷,令人顿时为之精神一振。他的《将进酒》《行路难》更是直抒胸臆的典范。 ? ⑶艺术手法 ?—— 杜诗在思想上以精深取胜,而在语言运用和表现技巧上则以功力见长。杜甫是很注重学力的,他说:“读书破万卷,下笔如有神。”又说“为人性僻耽佳句,语不惊人死不休”可见他在诗歌的语言运用上非常注重推敲锤炼。所以,杜诗中往往有许多警策之句,和出人意外的字语。如“星垂平野阔,月涌大江流” ,笔力千钧,寓意无穷。 李诗的意象特别富于变幻和具有多色调,这主要得益于他的恣意的夸张和奇特的想象。如他写时光的易逝,人生的短暂就说:“君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回”其感染力比经典的“逝者如斯夫”(孔子语)要强烈得多;他写山峰之高就说“上有六龙回日之高标”,“黄鹤之飞尚不得过”;他写雪花之大就说“燕山雪花大如席”;他写楼台之高就说“危楼高百尺,手可摘星辰”等 。才超一代者,李也;体兼一代者,杜也。李如星悬日揭,照耀太虚;杜若地负海涵,包罗万象。李唯超出一代,故高华莫并,色相难求;杜唯兼综一代,故利钝杂陈,巨细成蓄。李才高气逸而调雄,杜体大思精而格浑。超出唐人而不离唐人者,李也;不尽唐调而兼得唐调者,杜也。备诸体于建安者,陈王也;集大成于开元者,工部也。青莲才之逸并驾陈王,气之雄齐驱工部,可谓撮胜二家。第古风既乏温醇,律体微乖整栗,故今评者不无轩轾。 (胡应麟《诗薮》)