第5课 动荡变化中的春秋时期 教学设计

文档属性

| 名称 | 第5课 动荡变化中的春秋时期 教学设计 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 348.7KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-29 11:20:34 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第5课 动荡变化中的春秋时期

教材分析

本课内容涉及春秋时期,主要讲述了周王室衰微、诸侯争霸和经济发展三方面内容。本课上承西周分封制的鼎盛,下启战国时期社会变革,是理解中国古代社会由宗法分封向中央集权转变的重要阶段。在讲授本课时,教师应通过分析周王室权威下降与诸侯势力崛起的因果关系,帮助学生理解政治格局的变化;结合铁器牛耕的使用,引导学生认识生产力进步对社会发展的推动作用;同时借助图片和史料,增强学生对礼崩乐坏、争霸战争和民族交融等现象的理解,为后续学习战国变法和统一趋势奠定基础。

学情分析

学生在学习本课前已经对西周分封制和周天子的地位有初步认识,具备一定的历史时空观念。初中生正处于形象思维向抽象思维过渡的阶段,对图片、故事和具体实物较感兴趣,但分析历史现象背后原因的能力仍需培养。本课重点在于理解春秋时期“礼崩乐坏”的表现和诸侯争霸的影响,难点在于认识铁器牛耕推动社会变革的作用,要求学生能结合图文资料分析制度变化与社会发展的关系,提升历史理解和解释能力。

教学目标

【唯物史观】通过分析春秋时期铁制农具和牛耕的使用,使学生理解生产力的发展推动社会变革,初步形成经济基础决定上层建筑的历史唯物主义观点。

【时空观念】通过梳理春秋时期的重大事件与地理分布,使学生掌握东周分为春秋和战国的时空框架,理解诸侯争霸的空间格局与历史演变。

【史料实证】通过观察郑国九鼎八簋、勾践剑与夫差矛等图片及相关文献记载,使学生学会从实物与文献中提取信息,增强历史证据意识。

【历史解释】通过分析“礼崩乐坏”“尊王攘夷”等现象,使学生理解春秋时期政治制度的演变与社会动荡之间的关系,提升多角度解释历史问题的能力。

【家国情怀】通过了解齐桓公重用管仲、晋国“和戎”等事例,使学生感悟包容与改革的精神,增强民族认同感和国家发展的责任感。

重点难点

重点:东周分期、礼崩乐坏、铁制农具使用

难点:周王室衰微原因、诸侯争霸影响、民族交融意义

课堂导入

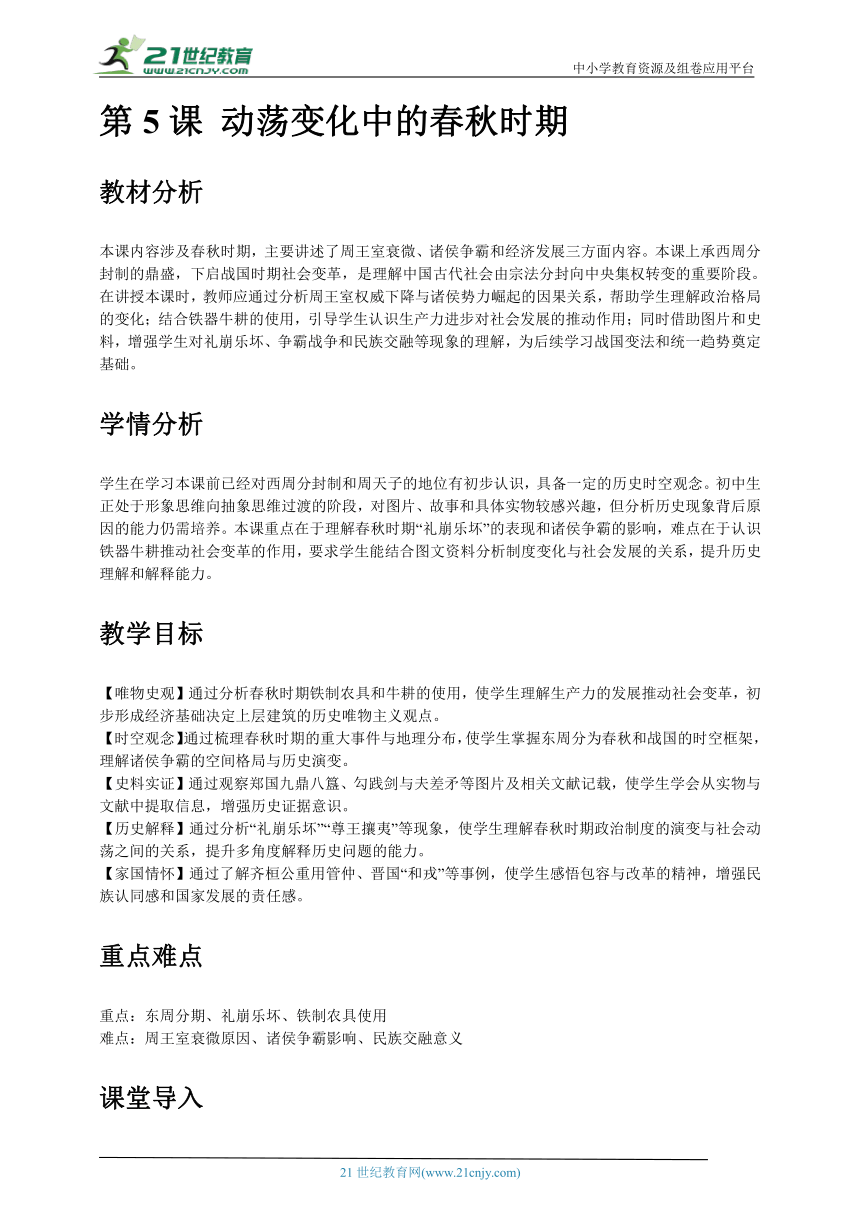

【教师活动】教师展示图片,引导学生观察器物造型与细节,并讲述一个小故事引发联想,激发学生对春秋时期社会变化的思考。

【展示材料】

▲春秋时期青铜牺尊

“牛鼻穿环,以控其行。” ——《说文解字》

【提出问题】

同学们,你们有没有注意到这个牛鼻子上有个环?你觉得古人为什么要这样做?

从这个小细节中,你能猜出当时的人们在生活或生产上发生了哪些变化吗?

【设计意图】通过观察青铜牺尊的细节和理解古人驯牛的方法,引导学生从生活小细节出发,思考春秋时期在农业、技术乃至社会方面可能发生的变化,为后续学习春秋时期社会变革做好兴趣引导和思维铺垫。

探究新知

王室衰微

王室衰微

【教师活动】

材料1:《左传·隐公元年》记载:“天子建国,诸侯立家,卿置侧室,大夫有贰宗……是以民服事其上,而下无觊觎。”

——《左传》(春秋时期鲁国史官所编,记录春秋前期历史)

材料2:《国语·周语》载:“平王之时,周室东迁,政由诸侯,王纲解纽。”

——《国语》(先秦时期国别体史书,记录西周至春秋各国言论)

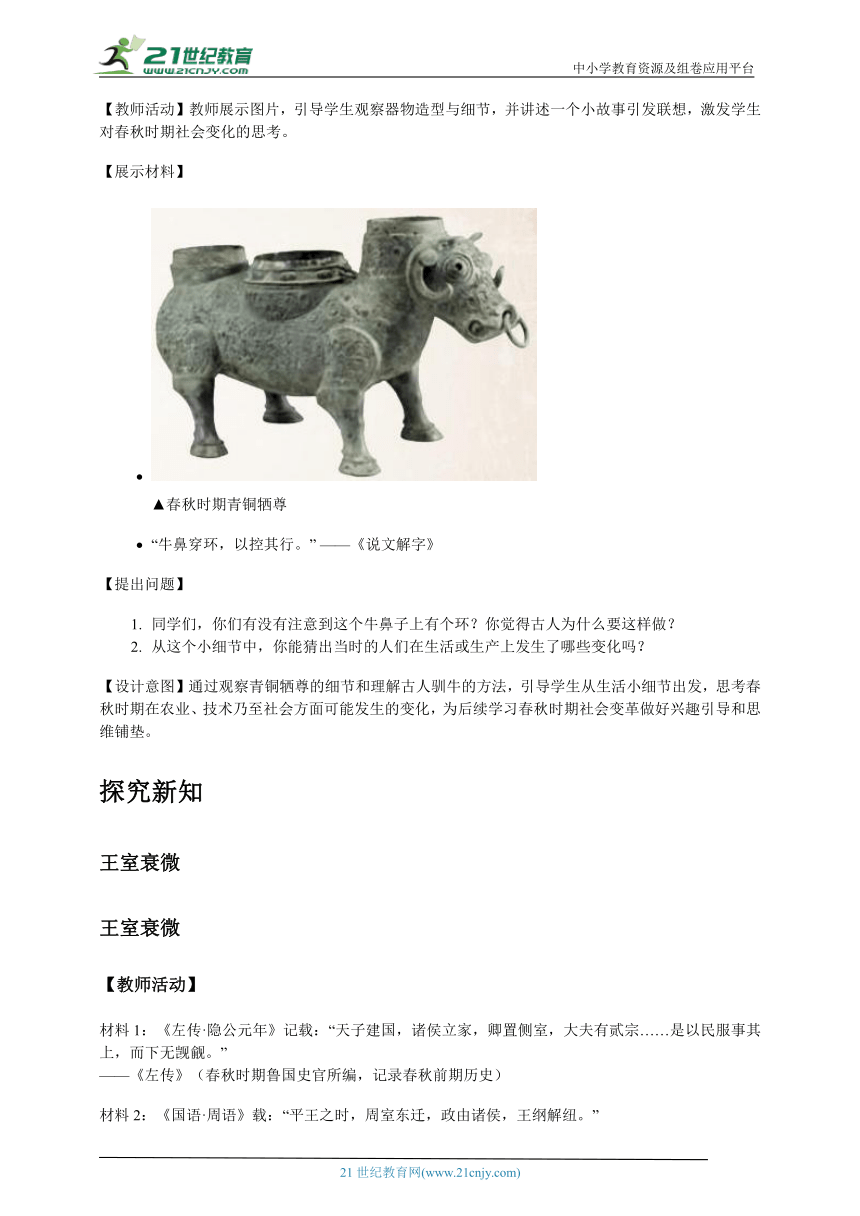

▲春秋时期郑国九鼎八簋

(按照周礼规定,诸侯最多只能使用七鼎六簋。郑国国君使用九鼎八簋,是僭越礼制的行为。)

问题:从《国语》的记载和郑国九鼎八簋的考古实物来看,你认为春秋时期周天子的地位发生了怎样的变化?为什么诸侯敢于使用本属于天子的礼器?

【学生活动】

学生分组阅读《左传》和《国语》节选文字,结合图片中的“郑国九鼎八簋”进行观察与讨论。每组完成以下任务:

解释“政由诸侯,王纲解纽”的意思;

对比西周时期周天子与诸侯的关系,分析春秋时期发生了哪些变化;

结合图片信息,说明郑国国君使用九鼎八簋意味着什么,这反映了怎样的社会现象。

小组代表准备发言,其他同学可补充或质疑。

【教师活动】

针对学生回答进行点评与深化讲解:

同学们提到“政由诸侯”说明国家大事不再由周天子决定,而是由强大的诸侯主导,这正是“王纲解纽”——即统治秩序崩溃的表现。《左传》中强调的“民服事其上”,原本是西周分封制下等级森严、各安其位的理想状态,但在春秋时期已被打破。

再看这张“郑国九鼎八簋”的图片,九鼎八簋原本是周天子专用的礼器组合,象征最高权力与神圣地位。郑国作为诸侯国,其国君却公然使用天子规格的礼器,这是一种明显的僭越行为。这种行为的背后,是诸侯对周王权威的无视,也说明“礼乐征伐自天子出”已经变为“自诸侯出”。

结合教材内容可知,公元前770年周平王东迁洛邑后,王室直接控制的领土大大缩小,经济和军事实力衰退,无法维持对诸侯的约束力。诸侯不再定期朝觐、缴纳贡赋,周王室财政困难,不得不向诸侯求助,甚至向鲁国“求赙”(请求财物办丧事)——这在西周是不可想象的。

与此同时,一些诸侯国开始改革制度,设立郡县,委派官员管理地方,不再实行世袭分封,这标志着分封制逐步瓦解,也为后来的中央集权制度埋下伏笔。

总结知识点:

周平王东迁洛邑后,周王室直辖地区缩小,经济军事实力衰退,权威下降。

诸侯不再朝觐纳贡,周天子失去对诸侯的实际控制,政治权力转移到大国手中。

西周分封制和礼乐制度遭到破坏,出现“礼崩乐坏”的局面。

诸侯僭越礼制(如郑国使用九鼎八簋),反映出周天子“共主”地位名存实亡。

部分诸侯国设县郡、派官治理,标志地方管理制度变革,分封制走向瓦解。

【设计意图】

通过引入《左传》《国语》等可信史料与考古实物图片,创设真实历史情境,引导学生从文献与文物双重证据出发,探究“王室衰微”的具体表现及其深层原因。问题设计具有启发性,促使学生思考制度变迁与权力转移之间的关系。小组合作提升自主学习与协作能力,教师点评紧扣教材逻辑,帮助学生建立“现象—证据—结论”的历史思维链条,落实史料实证与历史解释核心素养,符合新课改倡导的探究式学习理念。

诸侯争霸

诸侯争霸

【教师活动】

材料1:

《左传·僖公四年》记载:“齐侯以诸侯之师侵蔡,蔡溃,遂伐楚。楚子使与师言曰:‘君处北海,寡人处南海,唯是风马牛不相及也。不虞君之涉吾地也,何故?’”

——《左传》

▲春秋时期青铜胄(zhòu)

▲春秋时期青铜戈

问题:从《左传》的记载和两件兵器图片中,你能看出春秋时期诸侯国之间存在怎样的关系?这些兵器可能在争霸过程中发挥什么作用?

【学生活动】

学生分组阅读材料并观察图片,结合教材内容进行讨论,尝试回答以下问题:

齐国率领多国军队攻打蔡国和楚国,说明齐国有怎样的地位?

楚国使者用“风马牛不相及”来质问齐国出兵理由,反映了当时诸侯国之间的交往有何特点?

观察青铜胄和青铜戈的形制,推测它们在战争中的用途,并思考兵器的发展与争霸战争的关系。

每组派代表发言,其他小组可补充或质疑。

【教师活动】

针对学生回答进行点评与深化讲解:

学生若提到“齐国能带领多国军队”,教师应引导其联系“齐桓公称霸”的史实,指出这是霸主召集诸侯、号令天下的体现。

对“风马牛不相及”的理解,教师可解释:这句话说明当时地理距离较远的国家原本互不干涉,但齐国仍远征楚地,反映出强国为争夺影响力而主动扩张势力范围。

结合图片分析:青铜胄是头盔,用于保护士兵头部;青铜戈是主要格斗兵器,适合车战使用。这两类兵器的广泛使用,说明战争规模扩大、专业化程度提高,是争霸频繁的重要物质体现。

强调:争霸不仅是政治口号(如“尊王攘夷”),更是军事实力的较量,强大的军队和先进兵器是称霸的基础。

总结知识点:

春秋时期诸侯争霸频繁,强国通过军事征伐和结盟扩大影响力。

齐桓公等霸主以“尊王攘夷”为旗号,召集诸侯大会,主导国际秩序。

战争推动兵器发展,青铜胄、戈等装备反映军事专业化趋势。

争霸导致中小诸侯国被吞并,大国疆域扩展。

【设计意图】

通过引入《左传》原始记载和实物图片,创设真实历史情境,引导学生从文字与文物双重证据中理解“诸侯争霸”的实质。问题设计由表及里,促进学生从现象观察走向深层分析,培养史料实证与历史解释能力。小组合作提升自主学习与交流表达能力,符合新课改倡导的探究式学习理念。

民族关系的发展

【教师活动】

材料2:

《国语·晋语九》记载:“晋居深山,戎狄之与邻,而远于王室。然吾能与之和,故吾得以富强。”

——《国语》

问题:晋国地处山区,与戎狄为邻,为何没有选择持续战争,反而强调“与之和”?这种“和”对晋国有什么好处?

【学生活动】

学生阅读材料,结合教材中“相关史事”关于魏绛“和戎”的主张,开展角色扮演活动:

分成两组,一组扮演晋国主战派大臣,主张武力驱逐戎狄;

另一组扮演魏绛为代表的主和派,提出“和戎”的四大益处(购地通商、安定边疆、增强威慑、节省军费)。

进行简短辩论后,全班共同总结:民族交往方式有哪些?哪种更有利于国家发展?

【教师活动】

点评学生表现,重点解析:

晋国与戎狄长期接壤,若持续战争将消耗国力,而“和戎”政策通过订立盟约实现和平共处,正是理性外交的体现。

引导学生回顾教材中魏绛提出的四点利益,说明经济交流(贸易)、社会稳定(安居乐业)、军事休整等都是“和”的实际成果。

进一步指出:这种和平交往促进了文化互动,使部分戎狄逐渐接受华夏礼俗,形成“诸夏”认同,为后来的民族融合奠定基础。

强调:“诸夏”并非血缘概念,而是文化认同的共同体,民族交融的核心是文化的相互影响与认同。

总结知识点:

春秋时期中原诸国与周边“戎”“狄”“蛮”“夷”长期交往,民族关系日益密切。

晋国推行“和戎”政策,通过盟约实现和平共处,促进边疆稳定与经济发展。

在频繁往来中,各民族逐渐产生华夏认同观念,推动民族交融。

民族交融是文化互动的结果,而非单方面同化。

【设计意图】

通过角色扮演激发学生参与兴趣,将抽象的民族政策转化为具体的历史决策情境,提升历史同理心与思辨能力。引用《国语》原文增强史料真实性,引导学生理解“和而不同”的古代民族治理智慧。活动紧扣“民族关系发展”主题,培养学生从多角度分析历史现象的能力,落实“家国情怀”与“历史理解”的核心素养目标。

春秋时期的经济发展

春秋时期的经济发展

【教师活动】

材料1:《管子·轻重乙》载:“一农之事,必有一耜、一铫、一镰、一耨,然后成为农。”

——《管子·轻重乙》

材料2:《左传·昭公二十九年》记载:“晋遂铸刑鼎,文公之法焉在。”

——《左传·昭公二十九年》

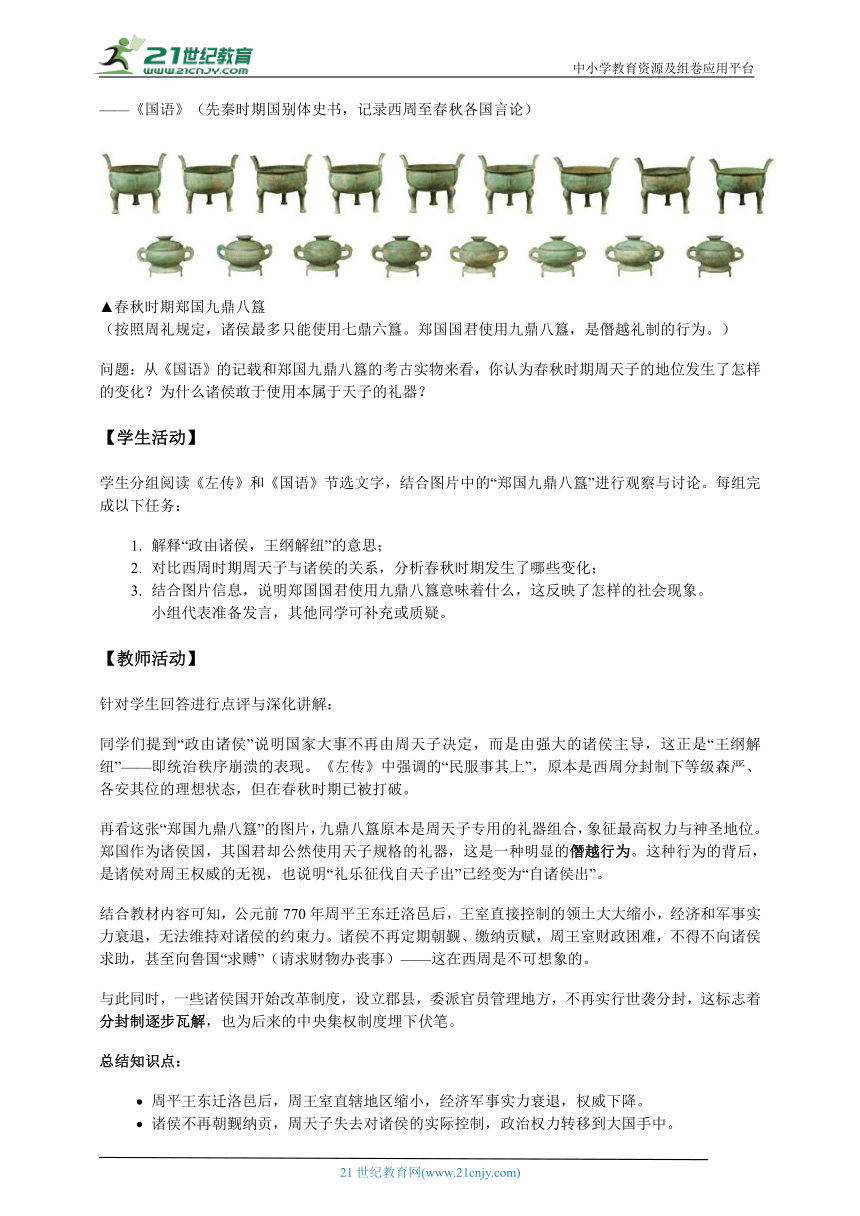

▲勾践剑(左)与夫差矛(右)

图中的剑和矛分别镌刻有“鸠浅”(勾践)和“夫差”等字样,上面布满精美的菱形花纹,反映出高超的铸造工艺。

问题:从《管子》的记载中可以看出农业生产工具种类增多,这说明了什么?结合图片中的兵器铭文和纹饰,你能推测当时金属冶炼技术的发展水平吗?

【学生活动】

学生分组阅读材料1和材料2,观察图片,围绕以下任务展开讨论:

材料1提到多种农具名称,结合课本知识,判断这些农具可能由什么材料制成?

观察图片中勾践剑与夫差矛的铭文和花纹,推测当时的铸造工艺是否先进?

结合《左传》中“铸刑鼎”的记载,思考金属冶炼除了用于兵器和农具外,还在哪些方面发挥作用?

每组派代表汇报讨论结果,其他小组可补充或质疑。

【教师活动】

针对学生回答进行点评与深化讲解:

学生若指出“耜、铫、镰”等为铁制农具,教师应肯定并补充:虽然春秋早期仍以青铜为主,但“恶金以铸锄、夷、斤、劚”说明铁已用于农具制造,这是农业生产力提升的关键。

针对图片分析,引导学生注意“鸠浅”即勾践,“夫差”为吴王,铭文清晰表明器物归属,说明文字使用成熟;菱形花纹需精密铸造技术,体现冶铸工艺高超。

引导学生理解《左传》“铸刑鼎”不仅是法律公开的象征,也反映当时冶铁或冶铜能力足以铸造大型金属器物,说明手工业规模扩大。

总结知识点:

春秋后期铁制农具开始用于农业,“恶金”指铁,用于制作锄、斤等农具。

铁器和牛耕的使用提高了农业生产力,促进耕地扩展和粮食增产。

手工业分工细化,冶铜、冶铁、纺织、煮盐等行业均有发展。

金属货币广泛使用,商业活动活跃,各诸侯国鼓励经济发展。

勾践剑与夫差矛体现高超的金属铸造工艺,反映春秋时期手工业技术水平。

【设计意图】

通过引入《管子》《左传》等可靠史料,结合教材原图,创设真实历史情境,引导学生从文献与实物证据中提取信息,培养史料实证意识。问题设计层层递进,既关注生产工具材质变化,又联系手工业成就,帮助学生建立“技术进步—经济发展”的因果逻辑。小组合作促进自主探究与表达交流,符合新课改倡导的以学生为中心的教学理念,有效提升历史思维能力和综合素养。

课后任务

【任务主题】理解春秋时期的社会变革与文化发展

【基础任务】(知识巩固类)

观察教材中的“郑国九鼎八簋”图片,结合周礼规定,简要说明诸侯僭越礼制反映了什么历史现象,并列举春秋时期“礼崩乐坏”的其他表现。

【进阶任务】(能力提升类)

结合“相关史事”中晋国“和戎”政策,分析春秋时期民族关系的变化及其对社会发展的影响,尝试绘制一张“春秋时期民族交往示意图”,标注主要民族与交往方式。

【拓展任务】(跨学科探究类)

从语文角度出发,查阅《国语·齐语》中关于“美金”“恶金”的记载,结合教材中“铁制农具开始用于农业”的内容,撰写一篇小短文《从兵器到农具:铁器改变春秋》,探讨铁器普及对社会生产力的推动作用。

【设计意图】通过图像分析、地图绘制与文本写作等多元任务,帮助学生从政治、经济、文化等多角度理解春秋时期社会的深刻变革,提升历史思维与跨学科综合能力。

板书设计

一、王室衰微

东周建立与礼崩乐坏

分封制瓦解

周王室衰落

二、诸侯争霸

争霸背景与形式

齐桓公等称霸

吴越崛起

三、经济发展

铁农具与牛耕

手工业与商业发展

教学反思

本节课围绕“王室衰微”“诸侯争霸”“经济发展”三个板块展开,内容丰富且涉及制度变迁与社会转型。教学中采用图文结合与问题引导法,利用教材中的插图和史料增强直观认知,激发学生兴趣。语言表达上,注重条理清晰、重点突出,但在“礼崩乐坏”“分封制瓦解”等抽象概念的讲解上略显简略,部分学生理解不够深入。今后应加强概念解析,适当引入类比,提升学生对历史变迁逻辑的认知深度。

课标分析

本课内容对应课程标准要求学生了解东周春秋时期的政治、经济与社会变化,理解周王室衰微与诸侯争霸的历史背景及其影响。通过分析分封制的瓦解、诸侯势力崛起及“礼崩乐坏”的表现,认识政治格局的演变;结合经济发展,特别是铁制农具和牛耕的使用,理解社会生产力的进步及其对社会发展的推动作用。同时,通过民族交往与文化认同的初步形成,理解中华民族多元一体格局的历史渊源。

课前任务

课前任务

公元前770年,周平王将国都从镐京东迁至________,我国历史进入________时期。

春秋时期社会动荡,西周的________制度逐渐遭到破坏,被称为“________”。

春秋时期,一些诸侯国开始设置________、________,委派官员直接管理地方。

东迁后,周王室直接管辖的地区仅在________一带,虽然仍是名义上的“共主”,但权威大大削弱。

春秋时期,一些强大的诸侯国打出“________”的旗号,争夺霸主地位。

春秋时期的著名霸主有齐桓公、________、秦穆公、________等。

春秋时期,中原的“诸夏”与周边的“戎”“狄”“蛮”“夷”等民族交往频繁,逐渐形成了________观念。

春秋后期,________农具和________的出现,提高了农业生产力,促进了经济发展。

春秋时期,手工业分工更加细致,、、纺织业、煮盐业等都有所发展。

春秋时期,金属货币得到较为广泛的使用,各诸侯国统治者对________活动提供鼓励和保护。

春秋时期,________(人物)辅佐齐桓公,帮助其成就霸业,受到后人称颂。

春秋时期,晋国大臣________提出“和戎”主张,推动与周边民族的和平共处。

参考答案

洛邑;东周

分封;礼崩乐坏

县;郡

洛邑

尊王攘夷

晋文公;楚庄王

华夏认同

铁制;牛耕

铸铜业;冶铁业

商业

管仲

魏绛

课堂练习

第1题

【题文】以下是某同学制作的朝代更替示意图(部分),其中①②处体现的时代特征是( )

A.早期国家的产生 B.统一多民族国家建立

C.社会动荡与变革 D.统一多民族国家发展

【答案】C

第2题

【题文】按照西周的规定,天子可以享用九鼎。公元前606年,楚庄王竟问“鼎之小大轻重”,挑战周王权威。该事件反映了( )

A.尊王攘夷 B.诸侯争霸 C.王室衰微 D.赋税沉重

【答案】C

第3题

【题文】随着吴国、楚国等力量的消长,它们在江西的势力范围也不断变化,大致形成了“吴头楚尾”的态势。江西“吴头楚尾”的历史缘于( )

A.商汤灭夏 B.盘庚迁殷 C.武王伐纣 D.诸侯争霸

【答案】D

课堂总结

【教师活动】

通过本课学习,我们了解到春秋时期社会剧烈变革,周王室衰微,分封制逐渐瓦解,诸侯争霸频繁,政治格局发生重大变化。同时,铁器和牛耕推动农业进步,手工业和商业发展促进了经济繁荣。这一时期,民族交往加深,为华夏认同奠定基础。同学们要认识到,社会变革是历史发展的动力,政治、经济与文化相互影响,推动历史不断演进。

拓展迁移

材料:春秋时期,郑国国君使用九鼎八簋,严重僭越周礼规定。这种现象不仅出现在郑国,在其他强大诸侯国中也屡见不鲜。

问题:诸侯僭越礼制反映了春秋时期社会结构怎样的深层变化?

答案:诸侯僭越礼制表明周王室权威衰落,分封制与宗法制度逐渐瓦解,地方诸侯实力增强,中央控制力减弱。这种行为不仅是对礼制的挑战,也反映出权力结构由“共主”向“争霸”转变。同时,礼器使用的混乱也说明社会等级制度松动,新兴势力崛起,推动了社会阶层的流动与重构。这一现象为战国时期进一步的制度变革和统一趋势奠定了基础。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第5课 动荡变化中的春秋时期

教材分析

本课内容涉及春秋时期,主要讲述了周王室衰微、诸侯争霸和经济发展三方面内容。本课上承西周分封制的鼎盛,下启战国时期社会变革,是理解中国古代社会由宗法分封向中央集权转变的重要阶段。在讲授本课时,教师应通过分析周王室权威下降与诸侯势力崛起的因果关系,帮助学生理解政治格局的变化;结合铁器牛耕的使用,引导学生认识生产力进步对社会发展的推动作用;同时借助图片和史料,增强学生对礼崩乐坏、争霸战争和民族交融等现象的理解,为后续学习战国变法和统一趋势奠定基础。

学情分析

学生在学习本课前已经对西周分封制和周天子的地位有初步认识,具备一定的历史时空观念。初中生正处于形象思维向抽象思维过渡的阶段,对图片、故事和具体实物较感兴趣,但分析历史现象背后原因的能力仍需培养。本课重点在于理解春秋时期“礼崩乐坏”的表现和诸侯争霸的影响,难点在于认识铁器牛耕推动社会变革的作用,要求学生能结合图文资料分析制度变化与社会发展的关系,提升历史理解和解释能力。

教学目标

【唯物史观】通过分析春秋时期铁制农具和牛耕的使用,使学生理解生产力的发展推动社会变革,初步形成经济基础决定上层建筑的历史唯物主义观点。

【时空观念】通过梳理春秋时期的重大事件与地理分布,使学生掌握东周分为春秋和战国的时空框架,理解诸侯争霸的空间格局与历史演变。

【史料实证】通过观察郑国九鼎八簋、勾践剑与夫差矛等图片及相关文献记载,使学生学会从实物与文献中提取信息,增强历史证据意识。

【历史解释】通过分析“礼崩乐坏”“尊王攘夷”等现象,使学生理解春秋时期政治制度的演变与社会动荡之间的关系,提升多角度解释历史问题的能力。

【家国情怀】通过了解齐桓公重用管仲、晋国“和戎”等事例,使学生感悟包容与改革的精神,增强民族认同感和国家发展的责任感。

重点难点

重点:东周分期、礼崩乐坏、铁制农具使用

难点:周王室衰微原因、诸侯争霸影响、民族交融意义

课堂导入

【教师活动】教师展示图片,引导学生观察器物造型与细节,并讲述一个小故事引发联想,激发学生对春秋时期社会变化的思考。

【展示材料】

▲春秋时期青铜牺尊

“牛鼻穿环,以控其行。” ——《说文解字》

【提出问题】

同学们,你们有没有注意到这个牛鼻子上有个环?你觉得古人为什么要这样做?

从这个小细节中,你能猜出当时的人们在生活或生产上发生了哪些变化吗?

【设计意图】通过观察青铜牺尊的细节和理解古人驯牛的方法,引导学生从生活小细节出发,思考春秋时期在农业、技术乃至社会方面可能发生的变化,为后续学习春秋时期社会变革做好兴趣引导和思维铺垫。

探究新知

王室衰微

王室衰微

【教师活动】

材料1:《左传·隐公元年》记载:“天子建国,诸侯立家,卿置侧室,大夫有贰宗……是以民服事其上,而下无觊觎。”

——《左传》(春秋时期鲁国史官所编,记录春秋前期历史)

材料2:《国语·周语》载:“平王之时,周室东迁,政由诸侯,王纲解纽。”

——《国语》(先秦时期国别体史书,记录西周至春秋各国言论)

▲春秋时期郑国九鼎八簋

(按照周礼规定,诸侯最多只能使用七鼎六簋。郑国国君使用九鼎八簋,是僭越礼制的行为。)

问题:从《国语》的记载和郑国九鼎八簋的考古实物来看,你认为春秋时期周天子的地位发生了怎样的变化?为什么诸侯敢于使用本属于天子的礼器?

【学生活动】

学生分组阅读《左传》和《国语》节选文字,结合图片中的“郑国九鼎八簋”进行观察与讨论。每组完成以下任务:

解释“政由诸侯,王纲解纽”的意思;

对比西周时期周天子与诸侯的关系,分析春秋时期发生了哪些变化;

结合图片信息,说明郑国国君使用九鼎八簋意味着什么,这反映了怎样的社会现象。

小组代表准备发言,其他同学可补充或质疑。

【教师活动】

针对学生回答进行点评与深化讲解:

同学们提到“政由诸侯”说明国家大事不再由周天子决定,而是由强大的诸侯主导,这正是“王纲解纽”——即统治秩序崩溃的表现。《左传》中强调的“民服事其上”,原本是西周分封制下等级森严、各安其位的理想状态,但在春秋时期已被打破。

再看这张“郑国九鼎八簋”的图片,九鼎八簋原本是周天子专用的礼器组合,象征最高权力与神圣地位。郑国作为诸侯国,其国君却公然使用天子规格的礼器,这是一种明显的僭越行为。这种行为的背后,是诸侯对周王权威的无视,也说明“礼乐征伐自天子出”已经变为“自诸侯出”。

结合教材内容可知,公元前770年周平王东迁洛邑后,王室直接控制的领土大大缩小,经济和军事实力衰退,无法维持对诸侯的约束力。诸侯不再定期朝觐、缴纳贡赋,周王室财政困难,不得不向诸侯求助,甚至向鲁国“求赙”(请求财物办丧事)——这在西周是不可想象的。

与此同时,一些诸侯国开始改革制度,设立郡县,委派官员管理地方,不再实行世袭分封,这标志着分封制逐步瓦解,也为后来的中央集权制度埋下伏笔。

总结知识点:

周平王东迁洛邑后,周王室直辖地区缩小,经济军事实力衰退,权威下降。

诸侯不再朝觐纳贡,周天子失去对诸侯的实际控制,政治权力转移到大国手中。

西周分封制和礼乐制度遭到破坏,出现“礼崩乐坏”的局面。

诸侯僭越礼制(如郑国使用九鼎八簋),反映出周天子“共主”地位名存实亡。

部分诸侯国设县郡、派官治理,标志地方管理制度变革,分封制走向瓦解。

【设计意图】

通过引入《左传》《国语》等可信史料与考古实物图片,创设真实历史情境,引导学生从文献与文物双重证据出发,探究“王室衰微”的具体表现及其深层原因。问题设计具有启发性,促使学生思考制度变迁与权力转移之间的关系。小组合作提升自主学习与协作能力,教师点评紧扣教材逻辑,帮助学生建立“现象—证据—结论”的历史思维链条,落实史料实证与历史解释核心素养,符合新课改倡导的探究式学习理念。

诸侯争霸

诸侯争霸

【教师活动】

材料1:

《左传·僖公四年》记载:“齐侯以诸侯之师侵蔡,蔡溃,遂伐楚。楚子使与师言曰:‘君处北海,寡人处南海,唯是风马牛不相及也。不虞君之涉吾地也,何故?’”

——《左传》

▲春秋时期青铜胄(zhòu)

▲春秋时期青铜戈

问题:从《左传》的记载和两件兵器图片中,你能看出春秋时期诸侯国之间存在怎样的关系?这些兵器可能在争霸过程中发挥什么作用?

【学生活动】

学生分组阅读材料并观察图片,结合教材内容进行讨论,尝试回答以下问题:

齐国率领多国军队攻打蔡国和楚国,说明齐国有怎样的地位?

楚国使者用“风马牛不相及”来质问齐国出兵理由,反映了当时诸侯国之间的交往有何特点?

观察青铜胄和青铜戈的形制,推测它们在战争中的用途,并思考兵器的发展与争霸战争的关系。

每组派代表发言,其他小组可补充或质疑。

【教师活动】

针对学生回答进行点评与深化讲解:

学生若提到“齐国能带领多国军队”,教师应引导其联系“齐桓公称霸”的史实,指出这是霸主召集诸侯、号令天下的体现。

对“风马牛不相及”的理解,教师可解释:这句话说明当时地理距离较远的国家原本互不干涉,但齐国仍远征楚地,反映出强国为争夺影响力而主动扩张势力范围。

结合图片分析:青铜胄是头盔,用于保护士兵头部;青铜戈是主要格斗兵器,适合车战使用。这两类兵器的广泛使用,说明战争规模扩大、专业化程度提高,是争霸频繁的重要物质体现。

强调:争霸不仅是政治口号(如“尊王攘夷”),更是军事实力的较量,强大的军队和先进兵器是称霸的基础。

总结知识点:

春秋时期诸侯争霸频繁,强国通过军事征伐和结盟扩大影响力。

齐桓公等霸主以“尊王攘夷”为旗号,召集诸侯大会,主导国际秩序。

战争推动兵器发展,青铜胄、戈等装备反映军事专业化趋势。

争霸导致中小诸侯国被吞并,大国疆域扩展。

【设计意图】

通过引入《左传》原始记载和实物图片,创设真实历史情境,引导学生从文字与文物双重证据中理解“诸侯争霸”的实质。问题设计由表及里,促进学生从现象观察走向深层分析,培养史料实证与历史解释能力。小组合作提升自主学习与交流表达能力,符合新课改倡导的探究式学习理念。

民族关系的发展

【教师活动】

材料2:

《国语·晋语九》记载:“晋居深山,戎狄之与邻,而远于王室。然吾能与之和,故吾得以富强。”

——《国语》

问题:晋国地处山区,与戎狄为邻,为何没有选择持续战争,反而强调“与之和”?这种“和”对晋国有什么好处?

【学生活动】

学生阅读材料,结合教材中“相关史事”关于魏绛“和戎”的主张,开展角色扮演活动:

分成两组,一组扮演晋国主战派大臣,主张武力驱逐戎狄;

另一组扮演魏绛为代表的主和派,提出“和戎”的四大益处(购地通商、安定边疆、增强威慑、节省军费)。

进行简短辩论后,全班共同总结:民族交往方式有哪些?哪种更有利于国家发展?

【教师活动】

点评学生表现,重点解析:

晋国与戎狄长期接壤,若持续战争将消耗国力,而“和戎”政策通过订立盟约实现和平共处,正是理性外交的体现。

引导学生回顾教材中魏绛提出的四点利益,说明经济交流(贸易)、社会稳定(安居乐业)、军事休整等都是“和”的实际成果。

进一步指出:这种和平交往促进了文化互动,使部分戎狄逐渐接受华夏礼俗,形成“诸夏”认同,为后来的民族融合奠定基础。

强调:“诸夏”并非血缘概念,而是文化认同的共同体,民族交融的核心是文化的相互影响与认同。

总结知识点:

春秋时期中原诸国与周边“戎”“狄”“蛮”“夷”长期交往,民族关系日益密切。

晋国推行“和戎”政策,通过盟约实现和平共处,促进边疆稳定与经济发展。

在频繁往来中,各民族逐渐产生华夏认同观念,推动民族交融。

民族交融是文化互动的结果,而非单方面同化。

【设计意图】

通过角色扮演激发学生参与兴趣,将抽象的民族政策转化为具体的历史决策情境,提升历史同理心与思辨能力。引用《国语》原文增强史料真实性,引导学生理解“和而不同”的古代民族治理智慧。活动紧扣“民族关系发展”主题,培养学生从多角度分析历史现象的能力,落实“家国情怀”与“历史理解”的核心素养目标。

春秋时期的经济发展

春秋时期的经济发展

【教师活动】

材料1:《管子·轻重乙》载:“一农之事,必有一耜、一铫、一镰、一耨,然后成为农。”

——《管子·轻重乙》

材料2:《左传·昭公二十九年》记载:“晋遂铸刑鼎,文公之法焉在。”

——《左传·昭公二十九年》

▲勾践剑(左)与夫差矛(右)

图中的剑和矛分别镌刻有“鸠浅”(勾践)和“夫差”等字样,上面布满精美的菱形花纹,反映出高超的铸造工艺。

问题:从《管子》的记载中可以看出农业生产工具种类增多,这说明了什么?结合图片中的兵器铭文和纹饰,你能推测当时金属冶炼技术的发展水平吗?

【学生活动】

学生分组阅读材料1和材料2,观察图片,围绕以下任务展开讨论:

材料1提到多种农具名称,结合课本知识,判断这些农具可能由什么材料制成?

观察图片中勾践剑与夫差矛的铭文和花纹,推测当时的铸造工艺是否先进?

结合《左传》中“铸刑鼎”的记载,思考金属冶炼除了用于兵器和农具外,还在哪些方面发挥作用?

每组派代表汇报讨论结果,其他小组可补充或质疑。

【教师活动】

针对学生回答进行点评与深化讲解:

学生若指出“耜、铫、镰”等为铁制农具,教师应肯定并补充:虽然春秋早期仍以青铜为主,但“恶金以铸锄、夷、斤、劚”说明铁已用于农具制造,这是农业生产力提升的关键。

针对图片分析,引导学生注意“鸠浅”即勾践,“夫差”为吴王,铭文清晰表明器物归属,说明文字使用成熟;菱形花纹需精密铸造技术,体现冶铸工艺高超。

引导学生理解《左传》“铸刑鼎”不仅是法律公开的象征,也反映当时冶铁或冶铜能力足以铸造大型金属器物,说明手工业规模扩大。

总结知识点:

春秋后期铁制农具开始用于农业,“恶金”指铁,用于制作锄、斤等农具。

铁器和牛耕的使用提高了农业生产力,促进耕地扩展和粮食增产。

手工业分工细化,冶铜、冶铁、纺织、煮盐等行业均有发展。

金属货币广泛使用,商业活动活跃,各诸侯国鼓励经济发展。

勾践剑与夫差矛体现高超的金属铸造工艺,反映春秋时期手工业技术水平。

【设计意图】

通过引入《管子》《左传》等可靠史料,结合教材原图,创设真实历史情境,引导学生从文献与实物证据中提取信息,培养史料实证意识。问题设计层层递进,既关注生产工具材质变化,又联系手工业成就,帮助学生建立“技术进步—经济发展”的因果逻辑。小组合作促进自主探究与表达交流,符合新课改倡导的以学生为中心的教学理念,有效提升历史思维能力和综合素养。

课后任务

【任务主题】理解春秋时期的社会变革与文化发展

【基础任务】(知识巩固类)

观察教材中的“郑国九鼎八簋”图片,结合周礼规定,简要说明诸侯僭越礼制反映了什么历史现象,并列举春秋时期“礼崩乐坏”的其他表现。

【进阶任务】(能力提升类)

结合“相关史事”中晋国“和戎”政策,分析春秋时期民族关系的变化及其对社会发展的影响,尝试绘制一张“春秋时期民族交往示意图”,标注主要民族与交往方式。

【拓展任务】(跨学科探究类)

从语文角度出发,查阅《国语·齐语》中关于“美金”“恶金”的记载,结合教材中“铁制农具开始用于农业”的内容,撰写一篇小短文《从兵器到农具:铁器改变春秋》,探讨铁器普及对社会生产力的推动作用。

【设计意图】通过图像分析、地图绘制与文本写作等多元任务,帮助学生从政治、经济、文化等多角度理解春秋时期社会的深刻变革,提升历史思维与跨学科综合能力。

板书设计

一、王室衰微

东周建立与礼崩乐坏

分封制瓦解

周王室衰落

二、诸侯争霸

争霸背景与形式

齐桓公等称霸

吴越崛起

三、经济发展

铁农具与牛耕

手工业与商业发展

教学反思

本节课围绕“王室衰微”“诸侯争霸”“经济发展”三个板块展开,内容丰富且涉及制度变迁与社会转型。教学中采用图文结合与问题引导法,利用教材中的插图和史料增强直观认知,激发学生兴趣。语言表达上,注重条理清晰、重点突出,但在“礼崩乐坏”“分封制瓦解”等抽象概念的讲解上略显简略,部分学生理解不够深入。今后应加强概念解析,适当引入类比,提升学生对历史变迁逻辑的认知深度。

课标分析

本课内容对应课程标准要求学生了解东周春秋时期的政治、经济与社会变化,理解周王室衰微与诸侯争霸的历史背景及其影响。通过分析分封制的瓦解、诸侯势力崛起及“礼崩乐坏”的表现,认识政治格局的演变;结合经济发展,特别是铁制农具和牛耕的使用,理解社会生产力的进步及其对社会发展的推动作用。同时,通过民族交往与文化认同的初步形成,理解中华民族多元一体格局的历史渊源。

课前任务

课前任务

公元前770年,周平王将国都从镐京东迁至________,我国历史进入________时期。

春秋时期社会动荡,西周的________制度逐渐遭到破坏,被称为“________”。

春秋时期,一些诸侯国开始设置________、________,委派官员直接管理地方。

东迁后,周王室直接管辖的地区仅在________一带,虽然仍是名义上的“共主”,但权威大大削弱。

春秋时期,一些强大的诸侯国打出“________”的旗号,争夺霸主地位。

春秋时期的著名霸主有齐桓公、________、秦穆公、________等。

春秋时期,中原的“诸夏”与周边的“戎”“狄”“蛮”“夷”等民族交往频繁,逐渐形成了________观念。

春秋后期,________农具和________的出现,提高了农业生产力,促进了经济发展。

春秋时期,手工业分工更加细致,、、纺织业、煮盐业等都有所发展。

春秋时期,金属货币得到较为广泛的使用,各诸侯国统治者对________活动提供鼓励和保护。

春秋时期,________(人物)辅佐齐桓公,帮助其成就霸业,受到后人称颂。

春秋时期,晋国大臣________提出“和戎”主张,推动与周边民族的和平共处。

参考答案

洛邑;东周

分封;礼崩乐坏

县;郡

洛邑

尊王攘夷

晋文公;楚庄王

华夏认同

铁制;牛耕

铸铜业;冶铁业

商业

管仲

魏绛

课堂练习

第1题

【题文】以下是某同学制作的朝代更替示意图(部分),其中①②处体现的时代特征是( )

A.早期国家的产生 B.统一多民族国家建立

C.社会动荡与变革 D.统一多民族国家发展

【答案】C

第2题

【题文】按照西周的规定,天子可以享用九鼎。公元前606年,楚庄王竟问“鼎之小大轻重”,挑战周王权威。该事件反映了( )

A.尊王攘夷 B.诸侯争霸 C.王室衰微 D.赋税沉重

【答案】C

第3题

【题文】随着吴国、楚国等力量的消长,它们在江西的势力范围也不断变化,大致形成了“吴头楚尾”的态势。江西“吴头楚尾”的历史缘于( )

A.商汤灭夏 B.盘庚迁殷 C.武王伐纣 D.诸侯争霸

【答案】D

课堂总结

【教师活动】

通过本课学习,我们了解到春秋时期社会剧烈变革,周王室衰微,分封制逐渐瓦解,诸侯争霸频繁,政治格局发生重大变化。同时,铁器和牛耕推动农业进步,手工业和商业发展促进了经济繁荣。这一时期,民族交往加深,为华夏认同奠定基础。同学们要认识到,社会变革是历史发展的动力,政治、经济与文化相互影响,推动历史不断演进。

拓展迁移

材料:春秋时期,郑国国君使用九鼎八簋,严重僭越周礼规定。这种现象不仅出现在郑国,在其他强大诸侯国中也屡见不鲜。

问题:诸侯僭越礼制反映了春秋时期社会结构怎样的深层变化?

答案:诸侯僭越礼制表明周王室权威衰落,分封制与宗法制度逐渐瓦解,地方诸侯实力增强,中央控制力减弱。这种行为不仅是对礼制的挑战,也反映出权力结构由“共主”向“争霸”转变。同时,礼器使用的混乱也说明社会等级制度松动,新兴势力崛起,推动了社会阶层的流动与重构。这一现象为战国时期进一步的制度变革和统一趋势奠定了基础。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史