第6课 战国时期的社会变革 教学设计

文档属性

| 名称 | 第6课 战国时期的社会变革 教学设计 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 589.9KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-29 11:22:32 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第6课 战国时期的社会变革

教材分析

本课内容涉及东周后期的战国时期,主要讲述了战国七雄争霸、商鞅变法和战国时期经济发展的历史。本课上承春秋时期的历史发展,下启秦朝统一中国的历史进程,在教材体系中具有承前启后的重要作用。通过学习战国时期各国变法和战争的历史,可以帮助学生理解封建制度的形成和秦国崛起的原因;通过对商鞅变法的具体内容和影响的分析,增强学生对改革推动国家强盛的认识;同时,战国时期农业、手工业和水利的发展也为学生认识社会经济进步提供了具体案例。教师在授课时应注意将政治、经济、军事等内容有机结合,帮助学生形成对战国时期整体历史发展的理解,为后续学习秦汉统一和封建社会的确立打下基础。

学情分析

学生在学习本课前已经对春秋战国时期的历史背景有初步认识,具备一定的时空观念和简单的历史理解能力。初中生正处于形象思维向抽象思维过渡的阶段,对直观、生动的内容更感兴趣,学习上依赖具体事例和图像辅助。本课的重点在于理解战国七雄争霸格局的形成、商鞅变法的内容及其影响,难点在于分析变法如何推动秦国崛起并为统一奠定基础。要求学生能够结合地图、图片和文字资料,梳理历史事件的因果关系,初步形成运用史料分析问题的能力,并理解社会变革与国家发展的联系。

教学目标

【唯物史观】通过分析战国时期社会变革与经济发展的关系,使学生理解生产力进步推动社会形态演变的历史发展规律。

【时空观念】通过梳理战国七雄争霸与变法改革的时空分布,使学生掌握战国时期主要政治格局与历史事件的时空特征。

【史料实证】通过解读商鞅变法措施与都江堰工程等史料,使学生初步掌握运用文献与实物资料印证历史的方法。

【历史解释】通过对长平之战、商鞅变法等内容的分析,使学生能够多角度解释战国时期统一趋势形成的历史原因。

【家国情怀】通过了解李冰修建都江堰等历史人物事迹,使学生感受中国古代劳动人民的智慧与奉献精神,增强民族自豪感。

重点难点

重点:战国七雄格局形成、商鞅变法内容与影响、都江堰工程作用

难点:战国时期战争性质变化、变法改革的必要性、封建社会开始的标志

课堂导入

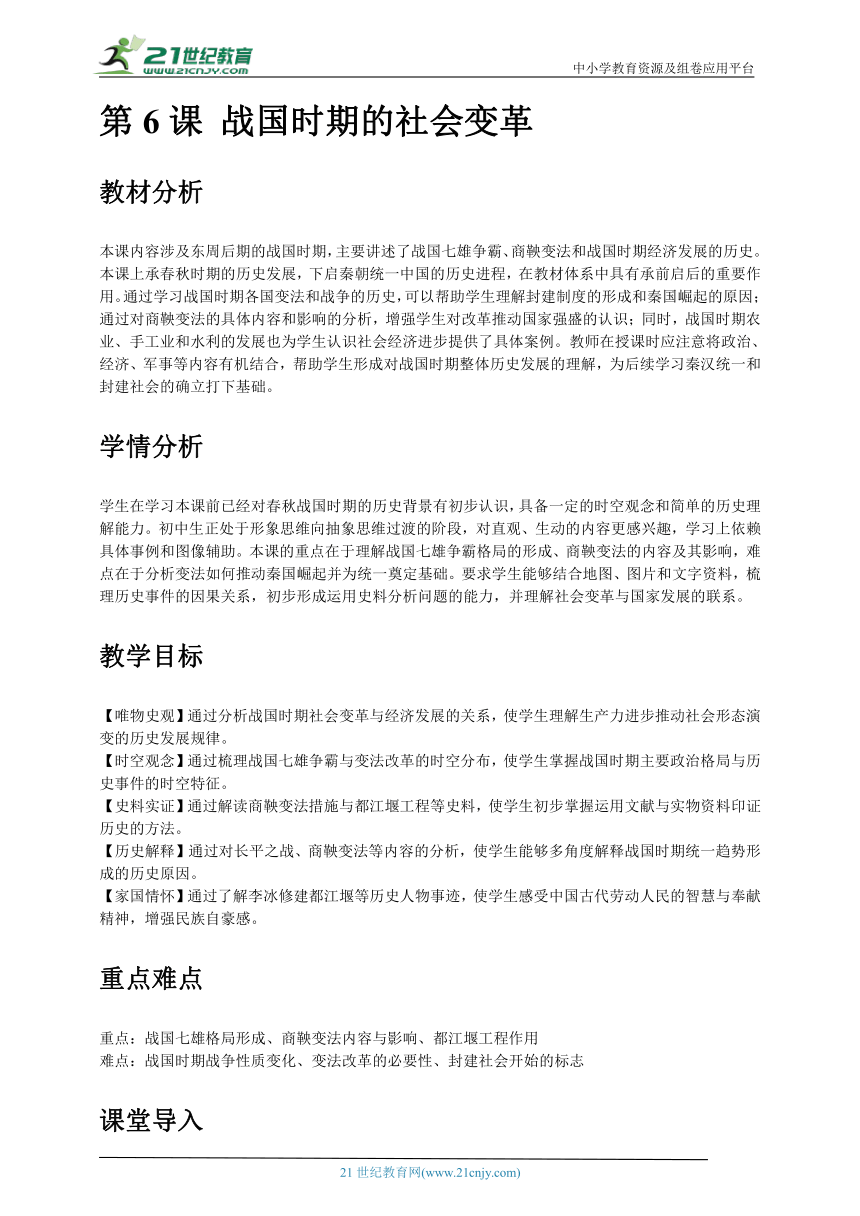

【教师活动】教师展示《战国策》书影图片,简要介绍这本书的背景,并朗读相关史料片段,引导学生关注战国时期的社会动荡与变革。

【展示材料】

▲《战国策》书影,反映战国时期的历史记录

“兵革不休,强者为右。”——《战国策·书录》

【提出问题】

同学们,你们看这本古书的封面,猜猜它记录的是一个怎样的时代?

为什么战国时期会“强者为右”,打仗频繁,国家之间关系这么紧张呢?

【设计意图】通过展示直观的历史文献图片和引用典型史料,激发学生对战国时期社会动荡的兴趣,引导学生初步思考战争与社会变革之间的关系,为后续学习战国变法和国家统一趋势做好铺垫。

探究新知

战国七雄

战国七雄

【教师活动】

材料1:

“周室衰微,政由诸侯。晋分三家,田氏代齐,天下大乱,兵革不休。” ——《史记·六国年表》

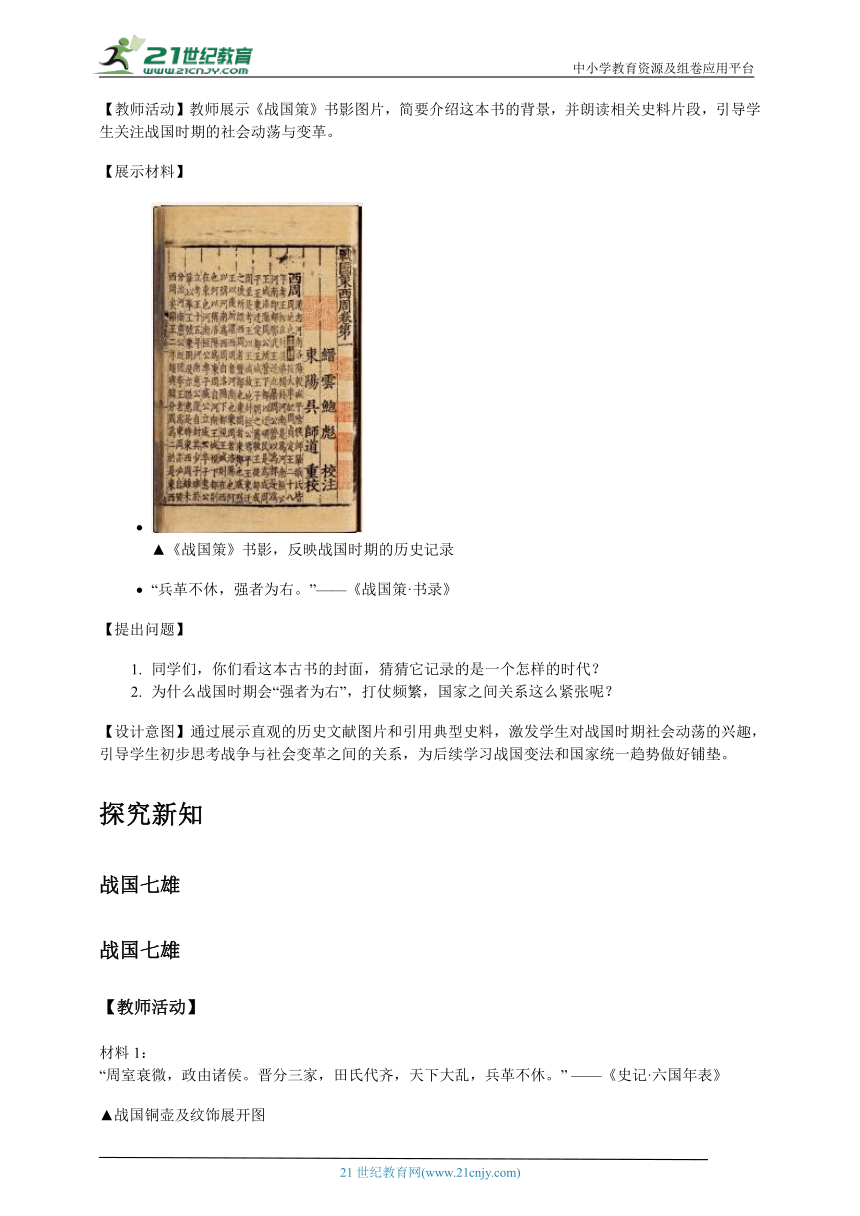

▲战国铜壶及纹饰展开图

壶身刻有习射、采桑、宴乐、水陆攻战等场景。

问题:从《史记》的记载和铜壶纹饰中,你能看出战国时期政治格局发生了哪些变化?这些变化与春秋时期有何不同?

【学生活动】

学生分组观察铜壶纹饰展开图,结合材料1进行讨论,尝试从“政治权力归属”“战争形式”“社会生活”三个角度分析战国时期的时代特征,并填写简易表格:

观察角度 铜壶纹饰信息 推测历史现象

政治权力 无周王形象 周王室衰落,诸侯自立

战争形式 水陆攻战、列阵厮杀 战争频繁、规模扩大

社会生活 采桑、宴乐、习射 农业、军事训练与日常生活并存

每组派代表发言,分享观察与推理结果。

【教师活动】

结合学生回答进行点评与深化讲解:

同学们注意到铜壶上没有周天子的形象,而大量描绘的是战争和民间劳作场景,这说明战国时期“尊王”的观念已经淡化。正如《史记》所言,“政由诸侯”,政权不再集中于周王,而是掌握在各大诸侯手中。

特别值得注意的是“晋分三家”和“田氏代齐”这两个重大事件。晋国原本是春秋强国,但被韩、赵、魏三家大夫瓜分;齐国的国君被田氏取代,说明旧贵族势力衰落,新兴势力崛起。这种权力更替不再是通过周礼认可的继承,而是靠实力夺取,标志着宗法制度的瓦解。

图片中的“水陆攻战”场景也印证了教材中提到的战争性质变化——从春秋时期的争霸(争夺霸主地位)转变为战国时期的兼并(消灭对方国家)。战争目的变了,规模也更大,出现了像长平之战这样动辄数十万人参战的战役。

总结知识点:

战国时期周王室衰微,旧有制度瓦解,诸侯各自为政。

韩、赵、魏分晋与田氏代齐是权力重构的标志性事件。

“战国七雄”指齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦七个主要强国。

战争性质由争霸转为兼并,规模大、时间长、伤亡重。

铜壶纹饰反映了战争频繁和社会生产并存的现实。

【设计意图】

通过引入《史记》原始记载和实物图像史料,引导学生从文献与文物双重证据中提取信息,培养“论从史出”的历史思维能力。分组观察与表格归纳活动促进学生自主探究,提升信息整合与逻辑推理能力。问题设计紧扣“变”这一核心主题,帮助学生理解从春秋到战国的历史转折,落实时空观念与历史解释素养。

商鞅变法

战国时期的变法改革

【教师活动】

材料1:《史记·魏世家》记载:“魏文侯以李悝为相,行其法,富国强兵。”

——司马迁《史记》卷四十四

材料2:《韩非子·和氏》载:“吴起教楚悼王南平百越,北并陈蔡,西伐秦,诸侯患楚之强。”

——韩非《韩非子》

问题:战国时期魏国和楚国的变法分别带来了哪些成效?这些改革的共同目标是什么?

【学生活动】

学生分组阅读材料1和材料2,结合教材内容,讨论魏国李悝变法与楚国吴起变法的主要措施及其影响,并填写表格对比两国变法的异同点。

国家 变法人物 主要措施 改革成效

魏国 李悝 制定新法、发展生产、稳定市场、任用人才 富国强兵,增强国力

楚国 吴起 剥夺旧贵族特权、发展经济、增强军力 军事扩张,诸侯畏惧

【教师活动】

引导学生分析史料中的关键词:“行其法”“富国强兵”“诸侯患楚之强”,说明李悝和吴起的变法都围绕着提升国家实力展开。虽然具体措施不同,但目标一致——通过制度改革实现富国强兵,适应战国激烈竞争的局势。

总结知识点:

战国时期各国纷纷推行变法,以应对争霸战争的需要。

魏国李悝变法注重法治与经济发展,稳定社会秩序。

楚国吴起变法打击贵族势力,强化中央集权与军事力量。

各国变法的共同目的是富国强兵,巩固统治,增强对外竞争力。

【设计意图】

通过引入《史记》《韩非子》等原始文献片段,培养学生从史料中提取信息的能力;通过对比分析,发展学生的历史比较思维;小组合作填写表格促进自主学习与合作探究,紧扣“探究新知”的教学目标。

赵武灵王胡服骑射

【教师活动】

材料3:《战国策·赵策二》记载:“赵武灵王曰:‘今吾将胡服骑射以教百姓,而世必议寡人矣。’”

——刘向《战国策》

问题:赵武灵王为什么要推行“胡服骑射”?这一改革体现了怎样的治国思想?

【学生活动】

学生朗读材料3,结合教材中“相关史事”部分,思考并回答问题。随后进行角色扮演活动:一名学生扮演赵武灵王,向大臣解释推行胡服骑射的理由;另一名学生扮演保守派大臣提出质疑,进行简短辩论。

【教师活动】

点评学生的角色扮演,强调“胡服骑射”不仅是军事装备的改变,更是思想观念的突破。指出赵国学习北方游牧民族的优点,体现了开放包容、实事求是的改革精神。这种因地制宜、取长补短的做法,使赵国军事实力大增,成为能抗衡秦国的重要力量。

总结知识点:

赵武灵王推行“胡服骑射”,学习游牧民族的骑兵战术和服饰。

改革提高了军队机动性和战斗力。

出现了廉颇、李牧、赵奢等名将,赵国成为战国后期强国之一。

体现了勇于革新、善于吸收外来优秀文化的治国理念。

【设计意图】

通过角色扮演激发学生兴趣,深化对改革阻力与意义的理解;引用《战国策》增强史料实证意识;引导学生认识文化借鉴在国家发展中的作用,培养历史理解与批判性思维能力。

商鞅变法的背景与主持者

【教师活动】

材料4:《史记·商君列传》载:“商鞅少好刑名之学,事魏相公叔痤,后入秦,说孝公以富国强兵之术。”

——司马迁《史记》卷六十八

问题:商鞅为什么选择去秦国?他能够成功推行变法的关键因素是什么?

【学生活动】

学生阅读材料4,结合教材“人物扫描”内容,分析商鞅的个人经历与思想基础,讨论他在秦国得以施展抱负的原因。完成思维导图:

中心词“商鞅变法成功的原因” → 分支包括“个人才能”“秦孝公支持”“时代需求”等。

【教师活动】

讲解商鞅出身卫国贵族,研习法家思想,具备改革理论基础;在魏国未被重用,转而投奔渴求人才的秦国。重点强调秦孝公发布的“求贤令”为变法提供了政治保障,说明统治者的坚定支持是改革成功的关键条件。

总结知识点:

商鞅原为卫国人,研习法家“刑名之学”。

因在魏国不得志,转投秦国。

得到秦孝公全力支持,获得主持变法的机会。

变法顺应了战国时期富国强兵的时代潮流。

【设计意图】

通过分析人物生平史料,培养学生“知人论世”的历史思维;思维导图帮助梳理因果关系,提升逻辑归纳能力;突出“时势造英雄”与“明君贤臣”结合的历史规律,深化对历史进程的理解。

商鞅变法的主要内容

【教师活动】

材料5:《商君书·垦令》记载:“僇力本业,耕织致粟帛多者复其身;事末利及怠而贫者,举以为收孥。”

——商鞅《商君书》

▲商鞅变法的主要内容

问题:根据材料和图表,商鞅变法在经济、军事、政治方面分别采取了哪些措施?这些措施之间有何联系?

【学生活动】

学生观察图表内容,阅读材料5,分组归纳商鞅变法在经济、军事、政治三大领域的具体措施,并尝试解释这些政策如何相互配合,共同服务于“富国强兵”的目标。每组派代表汇报。

【教师活动】

结合图表逐项讲解:

经济上:“僇力本业”鼓励农耕,奖励耕织,抑制商业(重农抑商),保障粮食和物资供应;

军事上:实行军功爵制,按战功授爵,打破贵族世袭特权,激发士兵作战积极性;

政治上:推行县制,加强中央集权;统一度量衡(如商鞅方升),便于税收与管理;

各项措施形成闭环:农业提供资源 → 军队保卫国家并扩张 → 政府有效控制地方 → 国力持续增强。

总结知识点:

经济措施:奖励耕织,重农抑商,统一度量衡。

军事措施:实行军功爵制,按功授爵。

政治措施:推行县制,加强中央集权。

社会生活:改革户籍制度,实行连坐法。

所有措施围绕“富国强兵”核心目标系统推进。

【设计意图】

利用图表直观呈现变法内容,结合《商君书》原文提升史料解读能力;通过小组合作探究各项政策之间的内在联系,培养学生系统思维与综合分析能力;强调制度设计的整体性,体现历史发展的结构性特征。

商鞅方升与统一度量衡

【教师活动】

材料6:《汉书·律历志》记载:“商鞅造标准量器,以平斗桶、权衡、丈尺。”

——班固《汉书》

▲这是商鞅变法时颁行的标准量器。

问题:商鞅方升作为标准量器,在当时有何重要作用?统一度量衡对国家治理有何意义?

【学生活动】

学生观察图片“商鞅方升”,结合材料6,思考并讨论:如果没有统一的度量标准,会给国家管理带来哪些问题?举例说明(如征税不公、市场混乱等)。然后撰写一段100字左右的小短文,说明统一度量衡的重要性。

【教师活动】

讲解商鞅方升是秦国统一容量的标准器具,铭文标明“十六寸五分之一寸为升”,具有法律效力。指出统一度量衡不仅便利了赋税征收和市场交易,也加强了国家对经济的控制,是中央集权的重要体现。图片中的实物证据说明变法措施落实到了具体器物上,具有真实性和权威性。

总结知识点:

商鞅方升是商鞅变法时期颁布的标准量器。

统一度量衡有利于公平征税、规范市场、加强中央管理。

是国家制度建设的重要组成部分。

实物遗存证明了变法的真实推行。

【设计意图】

通过实物图片增强历史真实感,培养学生“以物证史”的意识;结合生活情境讨论度量衡的作用,提升历史与现实的联系能力;写作训练促进表达与思维整合,落实核心素养中的“历史解释”。

商鞅变法的影响与结局

【教师活动】

材料7:《史记·商君列传》载:“孝公死,惠王立,公子虔之徒告商君反。发吏捕之……遂灭商君之家。”又云:“秦法未败也,后世遵而用之。”

——司马迁《史记》卷六十八

问题:商鞅虽被处死,为何他的新法仍能延续?这说明了什么?

【学生活动】

学生阅读材料7,围绕“人亡政存”现象展开小组讨论:一个人死了,政策为什么还能继续?结合商鞅变法的实际成效,分析其制度生命力的来源。每组用一句话概括结论,如:“好的制度比个人更重要”。

【教师活动】

分析指出:商鞅虽因触动旧贵族利益而遭报复被杀,但其变法已使秦国国力大增,军队战斗力提升,制度运行有效。继任者认识到新法的价值,故继续沿用。这说明改革的成功不取决于个人命运,而在于是否符合国家发展的根本需要。

总结知识点:

商鞅变法极大增强了秦国综合国力。

提高了军队战斗力,使秦国成为最强诸侯国。

为秦统一六国奠定基础。

商鞅虽死,新法未废,体现制度的持久影响力。

改革往往伴随阻力,但成效决定其历史地位。

【设计意图】

通过“人亡政存”的典型案例,引导学生理解制度变革的深远意义;培养学生辩证看待历史人物与历史进程的关系;强化“历史发展具有客观规律”的认知,提升历史思维深度。

战国进入封建社会

【教师活动】

材料8:《中国古代史》(人民教育出版社)指出:“战国时期,随着土地私有制的发展和郡县制的推广,奴隶制逐渐瓦解,封建制度逐步确立。”

——人民教育出版社《中国古代史》

问题:为什么说战国时期中国开始进入封建社会?有哪些标志性变化?

【学生活动】

学生回顾本课所学,从土地制度、政治体制、阶级结构等方面归纳战国社会的变化,填写“社会转型表现”卡片:

土地制度:井田制瓦解 → 土地私有出现

政治制度:分封制削弱 → 县制推行,中央集权加强

阶级关系:世卿世禄 → 军功授爵,平民可上升

经济形态:自然经济为主 → 商品交换发展

【教师活动】

结合教材最后一句“战国时期,中国开始进入封建社会”,讲解封建社会的基本特征:地主阶级掌握土地,农民租种土地并缴纳地租;国家通过官僚体系而非贵族世袭进行治理。指出商鞅变法正是推动这一转型的关键实践。

总结知识点:

战国时期是中国从奴隶社会向封建社会过渡的时期。

土地私有制逐渐确立,地主与农民成为主要阶级。

中央集权官僚制度取代贵族分封。

商鞅变法加速了封建制度的形成。

社会结构和经济基础发生根本性变化。

【设计意图】

帮助学生建立宏观历史发展阶段观;通过归纳社会变革要素,提升历史解释能力;联系变法内容理解社会转型机制,实现从具体事件到历史规律的认知跃升。

战国时期的经济发展

战国时期的经济发展

【教师活动】

材料1:《管子·地数》载:“出铜之山四百六十七,出铁之山三千六百九。”

——《管子·地数》(战国时期齐国重要典籍,反映当时对矿产资源的认识)

▲战国时期双镰铁范

问题:从《管子》记载和铁范实物来看,你能推断出战国时期冶铁业发展的哪些特点?铁范的使用对铁器生产有何意义?

【学生活动】

学生分组观察图片“战国时期双镰铁范”,结合材料1中的文字记载,讨论并填写表格:

信息来源 获取的信息 推断结论

《管子·地数》 出铁之山数量多 铁矿资源广泛开发

双镰铁范图片 有模具、成批制造痕迹 铁器可批量生产,技术进步

小组代表汇报讨论结果,重点说明铁器普及与技术进步之间的关系。

【教师活动】

同学们通过《管子》的记载发现,战国时期全国已有三千多座铁矿山被开发,说明铁资源的开采规模空前扩大。而“双镰铁范”是铸造铁农具的模具,它的存在表明当时已采用范铸法进行批量生产,这大大提高了生产效率,降低了成本。

结合教材内容可知,铁器种类增多、使用普遍,不仅用于武器,更广泛应用于农业,如铁犁、铁锄等。铁器比木石工具更坚硬耐用,配合牛耕推广,使开垦荒地、深耕细作成为可能,从而推动了农业发展。

总结知识点:

战国时期铁矿资源开发广泛,冶铁技术显著提高。

铁范的使用实现了铁器的批量生产,促进铁器普及。

铁农具与牛耕结合,推动农业生产效率提升。

【设计意图】

通过出土实物图像与古籍记载互证,培养学生“以图证史”“以文补图”的历史思维能力;引导学生从生产工具变革角度理解农业发展的物质基础,初步建立“生产力进步—经济发展”的历史逻辑链条,落实唯物史观核心素养。

手工业与商业的繁荣

【教师活动】

材料2:《战国策·秦策》记载:“大秦之国……农不出则乏其食,工不出则乏其事,商不出则三宝绝。”

——《战国策·秦策》(西汉刘向编订,记录战国时期各国策士言论)

▲战国时期青铜冰鉴

▲战国时期楚国龙凤虎纹丝织物

问题:观察两幅图片,结合材料2,你能从中获取哪些关于战国手工业发展的信息?这些手工业产品主要服务于哪些人群?

【学生活动】

学生前后四人一组,分别观察“青铜冰鉴”和“龙凤虎纹丝织物”图片,完成以下任务:

描述两件文物的材质、工艺特点(如纹饰、结构);

结合材料2中“工不出则乏其事”,分析手工业在社会中的作用;

推测这些精美器物的使用者身份,并说明理由。

各组派代表展示成果,其他组补充或质疑。

【教师活动】

“青铜冰鉴”是贵族用来冰镇酒水的器具,夹层设计科学,既能储冰又能保温,体现了高超的青铜铸造技术和实用与审美结合的设计理念。“龙凤虎纹丝织物”纹样复杂、色彩丰富,说明当时丝织技术已达到很高水平。

材料2强调“工不出则乏其事”,说明手工业是社会运转不可或缺的一环。这些精美的手工业品多为贵族定制,反映了当时社会等级分明,也说明手工业分工日益细密,出现了专门从事纺织、冶铸、漆器等的专业工匠。

此外,随着农业发展,剩余产品增多,交换频繁,商业随之繁荣。货币广泛流通,城市兴起,出现“富比王侯”的大商人,如陶朱公、吕不韦等。

总结知识点:

战国时期手工业分工细密,技术水平高,产品精美。

青铜器、丝织品等主要用于贵族生活,体现等级差异。

商业日益发达,货币流通广泛,中心城市兴起。

部分工商业主积累巨额财富,影响社会结构。

【设计意图】

通过典型文物图像与文献材料结合,引导学生从“物”见“人”,从“技”见“社”,理解手工业发展的社会背景与影响;通过角色推测活动,增强历史代入感,发展历史解释能力;渗透“经济基础—上层建筑”关系的初步认知。

都江堰与水利建设

【教师活动】

材料3:《华阳国志·蜀志》记载:“(李冰)壅江作堋,穿郫江、检江,别支流双过郡下,以行舟船。岷山多梓、柏、大竹,颓随水流,坐致材木,功省用饶。”

——《华阳国志·蜀志》(东晋常璩著,记述古代四川地区历史地理)

▲李冰(生卒年不详)石像

问题:根据材料3和李冰石像,你认为李冰修建都江堰时遵循了什么原则?这种水利工程为何能沿用两千多年?

【学生活动】

学生阅读材料3,观察李冰石像,思考以下问题:

“壅江作堋”“穿郫江、检江”说明了怎样的工程方法?

“颓随水流,坐致材木”反映了怎样的生态智慧?

李冰为何被后人立像纪念?他身上体现了哪些精神品质?

学生以“小小讲解员”身份,模拟向游客介绍都江堰的科学原理与历史价值,限时1分钟。

【教师活动】

材料中“壅江作堋”指筑堰分流,“穿江”指开凿水道,说明李冰因地制宜,利用自然地形引导水流,而非强行堵截,体现了“乘势利导、因时制宜”的治水思想。都江堰没有大坝,而是通过鱼嘴分水、飞沙堰排沙、宝瓶口控流,形成一个自动调节的系统。

“颓随水流,坐致材木”说明当时利用山洪将木材冲下,节省人力运输,体现对自然力的巧妙利用。这种尊重自然、顺应规律的智慧,正是都江堰千年不废的关键。

李冰亲自考察水情地势,带领民众施工,造福一方,因此被后人敬仰。他的石像不仅是纪念,更是科学精神与为民情怀的象征。

总结知识点:

秦国重视水利建设,李冰主持修建都江堰。

都江堰是无坝引水工程,集防洪、灌溉、水运于一体。

工程设计科学,顺应自然,持续发挥效益两千余年。

李冰体现古代劳动人民的智慧与奉献精神。

【设计意图】

通过地方史志材料与人物图像结合,引导学生理解古代水利工程的科学性与可持续性,培养生态文明意识;通过角色扮演活动激发学习兴趣,提升表达能力;突出“人民创造历史”的观点,弘扬中华优秀传统文化中的工匠精神与为民情怀。

课后任务

【任务主题】战国时代的变革与社会进步

【基础任务】(知识巩固类)

观察教材中的战国铜壶纹饰展开图与商鞅方升图片,结合文字内容,制作一份“战国社会生活图鉴”手抄报,内容包括农业、手工业、军事、水利工程等方面的变化,标注关键发明与成就。

【进阶任务】(能力提升类)

以“商鞅变法为何能助秦崛起”为主题,结合变法措施与秦国地理、资源特点,撰写一篇200字左右的历史小论文,分析变法与国家强盛之间的因果关系。

【拓展任务】(跨学科探究类)

结合地理知识,在战国地图上标出都江堰的位置,并模拟设计一个“古代水利工程模型”,用纸板、黏土等材料制作简易模型,说明其分水、灌溉、防洪等功能,体现古人智慧与科学思维。

【设计意图】通过图文结合、历史分析与动手实践,帮助学生理解战国时期政治变革与社会发展的关系,提升历史思维能力与跨学科综合素养。

板书设计

战国七雄

一、战国七雄

七国名称:齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦

战争特点:兼并战争,规模大,著名战役(桂陵、马陵、长平)

二、商鞅变法

时间与人物:公元前356年,秦孝公任用商鞅

变法内容:废井田、奖励军功、建立县制、统一度量衡

历史影响:使秦国成为最强诸侯,为统一奠定基础

三、战国时期经济发展

农业进步:铁器普及、牛耕推广、兴修水利(都江堰)

手工业与商业:分工细密,货币流通,中心城市兴起

教学反思

本节课内容以战国七雄的争霸与变法为主线,重难点突出,适合采用讲授与图文分析相结合的教学方法。通过地图、图片与史料的辅助,增强了学生对战争场景与变法措施的直观理解。教学中注重语言的逻辑性与条理性,但在引导学生深入思考变法背后的深层原因时略显不足。优点在于能紧扣教材,结构清晰;不足在于互动性较弱,部分学生参与度不高。今后应加强问题引导,提升学生的探究意识与历史思维能力。

课标分析

本课内容符合《义务教育历史课程标准》中“知道战国时期诸侯国之间的兼并战争,了解商鞅变法等重要改革措施”“认识战国时期社会变革与经济发展的关系”等要求。教材通过介绍战国七雄、兼并战争、商鞅变法及经济发展等内容,帮助学生理解战国时期政治格局的演变、改革推动国家强盛以及铁器使用、水利工程等对农业和手工业发展的促进作用,体现了课程标准中“理解历史发展的基本线索”“认识历史发展规律”的目标。

课前任务

课前任务

战国时期,晋国被韩、赵、魏三家大夫瓜分,齐国被田氏取代,这种现象反映了东周后期________制度的瓦解。

战国时期最强大的七个诸侯国是齐、楚、燕、韩、赵、魏、________,史称“战国七雄”。

战国时期的战争性质由春秋时期的争霸转变为________,战争规模大、区域广、时间长。

公元前260年,秦国与赵国在________进行战略决战,秦将白起全歼赵军主力40多万人。

战国时期各国纷纷变法,其中________在魏国实行变法,制定新法、发展生产、稳定市场。

楚国的________实行变法,剥夺旧贵族特权,发展经济,增强军力。

公元前356年,秦孝公任用________主持变法,使秦国迅速崛起,成为最强盛的诸侯国。

商鞅变法后,秦国颁布了统一的度量衡器,如________,成为变法推行的重要工具。

战国时期,赵武灵王推行________,学习游牧民族组建骑兵,提升军事实力。

战国时期农业技术进步,________得到推广,铁器种类和数量大幅增多。

战国时期,秦国修建了著名的水利工程________,由李冰主持修建,发挥了防洪、灌溉、水运等多重作用。

战国时期,中国开始进入________社会,社会结构和生产方式发生深刻变化。

参考答案

周王室统治(或宗法分封)

秦

兼并战争

长平

李悝

吴起

商鞅

商鞅方升

胡服骑射

牛耕

都江堰

封建

课堂练习

第1题

【题文】以下是某同学制作的朝代更替示意图(部分),其中①②处体现的时代特征是( )

A.早期国家的产生 B.统一多民族国家建立

C.社会动荡与变革 D.统一多民族国家发展

【答案】C

第2题

【题文】钱穆在《国史大纲》中写道:“商鞅亦严行以军功代贵族之新法……以前是贵族任战士,现在是战士为贵族。”其中“以军功代贵族之新法”起到的作用是( )

A.加强地方管辖 B.提高军队战斗力 C.削弱国家实力 D.增加农民负担

【答案】B

第3题

【题文】公元前256年,在蜀郡郡守李冰主持下,民众在成都附近的岷江上修建了都江堰。作为全世界最古老的无坝引水工程之一,都江堰于2000年11月被联合国教科文组织列入了《世界遗产名录》。下列关于都江堰的表述中,不正确的是( )

A.为成都平原提供稳定的灌溉水源 B.促进了四川地区农业经济的发展

C.是我国古代劳动人民智慧的结晶 D.促进了南北地区经济文化的交流

【答案】D

课堂总结

【教师活动】

通过本课学习,我们了解到战国时期社会剧烈变革,周王室衰微,七雄并立,战争频繁,社会由分裂走向局部统一。各国通过变法改革增强国力,其中商鞅变法最为彻底,使秦国逐渐强大,为统一中国奠定基础。同时,铁器普及、农业进步、手工业和商业繁荣,推动了社会经济的发展。都江堰等工程体现了古代人民的智慧。同学们要认识到,历史的发展是政治、经济、科技、文化等多方面共同推动的结果。

拓展迁移

材料:战国时期,随着铁器广泛使用和牛耕推广,农业生产效率显著提高,大量荒地被开垦,土地私有制逐渐取代井田制,农民对土地的依附关系发生变化,国家开始按土地征税。

问题:战国时期土地制度的变化对社会结构产生了哪些深远影响?

答案:土地私有制的确立打破了原有的宗法等级秩序,增强了农民的生产积极性,也促使国家税收制度变革,推动了中央集权的发展。同时,土地可以买卖导致贫富分化加剧,地主阶级逐渐崛起,成为新的社会主导力量。这一变化也为后来秦汉统一王朝的土地政策奠定了基础,体现了社会由贵族世袭向地主经济过渡的历史趋势。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第6课 战国时期的社会变革

教材分析

本课内容涉及东周后期的战国时期,主要讲述了战国七雄争霸、商鞅变法和战国时期经济发展的历史。本课上承春秋时期的历史发展,下启秦朝统一中国的历史进程,在教材体系中具有承前启后的重要作用。通过学习战国时期各国变法和战争的历史,可以帮助学生理解封建制度的形成和秦国崛起的原因;通过对商鞅变法的具体内容和影响的分析,增强学生对改革推动国家强盛的认识;同时,战国时期农业、手工业和水利的发展也为学生认识社会经济进步提供了具体案例。教师在授课时应注意将政治、经济、军事等内容有机结合,帮助学生形成对战国时期整体历史发展的理解,为后续学习秦汉统一和封建社会的确立打下基础。

学情分析

学生在学习本课前已经对春秋战国时期的历史背景有初步认识,具备一定的时空观念和简单的历史理解能力。初中生正处于形象思维向抽象思维过渡的阶段,对直观、生动的内容更感兴趣,学习上依赖具体事例和图像辅助。本课的重点在于理解战国七雄争霸格局的形成、商鞅变法的内容及其影响,难点在于分析变法如何推动秦国崛起并为统一奠定基础。要求学生能够结合地图、图片和文字资料,梳理历史事件的因果关系,初步形成运用史料分析问题的能力,并理解社会变革与国家发展的联系。

教学目标

【唯物史观】通过分析战国时期社会变革与经济发展的关系,使学生理解生产力进步推动社会形态演变的历史发展规律。

【时空观念】通过梳理战国七雄争霸与变法改革的时空分布,使学生掌握战国时期主要政治格局与历史事件的时空特征。

【史料实证】通过解读商鞅变法措施与都江堰工程等史料,使学生初步掌握运用文献与实物资料印证历史的方法。

【历史解释】通过对长平之战、商鞅变法等内容的分析,使学生能够多角度解释战国时期统一趋势形成的历史原因。

【家国情怀】通过了解李冰修建都江堰等历史人物事迹,使学生感受中国古代劳动人民的智慧与奉献精神,增强民族自豪感。

重点难点

重点:战国七雄格局形成、商鞅变法内容与影响、都江堰工程作用

难点:战国时期战争性质变化、变法改革的必要性、封建社会开始的标志

课堂导入

【教师活动】教师展示《战国策》书影图片,简要介绍这本书的背景,并朗读相关史料片段,引导学生关注战国时期的社会动荡与变革。

【展示材料】

▲《战国策》书影,反映战国时期的历史记录

“兵革不休,强者为右。”——《战国策·书录》

【提出问题】

同学们,你们看这本古书的封面,猜猜它记录的是一个怎样的时代?

为什么战国时期会“强者为右”,打仗频繁,国家之间关系这么紧张呢?

【设计意图】通过展示直观的历史文献图片和引用典型史料,激发学生对战国时期社会动荡的兴趣,引导学生初步思考战争与社会变革之间的关系,为后续学习战国变法和国家统一趋势做好铺垫。

探究新知

战国七雄

战国七雄

【教师活动】

材料1:

“周室衰微,政由诸侯。晋分三家,田氏代齐,天下大乱,兵革不休。” ——《史记·六国年表》

▲战国铜壶及纹饰展开图

壶身刻有习射、采桑、宴乐、水陆攻战等场景。

问题:从《史记》的记载和铜壶纹饰中,你能看出战国时期政治格局发生了哪些变化?这些变化与春秋时期有何不同?

【学生活动】

学生分组观察铜壶纹饰展开图,结合材料1进行讨论,尝试从“政治权力归属”“战争形式”“社会生活”三个角度分析战国时期的时代特征,并填写简易表格:

观察角度 铜壶纹饰信息 推测历史现象

政治权力 无周王形象 周王室衰落,诸侯自立

战争形式 水陆攻战、列阵厮杀 战争频繁、规模扩大

社会生活 采桑、宴乐、习射 农业、军事训练与日常生活并存

每组派代表发言,分享观察与推理结果。

【教师活动】

结合学生回答进行点评与深化讲解:

同学们注意到铜壶上没有周天子的形象,而大量描绘的是战争和民间劳作场景,这说明战国时期“尊王”的观念已经淡化。正如《史记》所言,“政由诸侯”,政权不再集中于周王,而是掌握在各大诸侯手中。

特别值得注意的是“晋分三家”和“田氏代齐”这两个重大事件。晋国原本是春秋强国,但被韩、赵、魏三家大夫瓜分;齐国的国君被田氏取代,说明旧贵族势力衰落,新兴势力崛起。这种权力更替不再是通过周礼认可的继承,而是靠实力夺取,标志着宗法制度的瓦解。

图片中的“水陆攻战”场景也印证了教材中提到的战争性质变化——从春秋时期的争霸(争夺霸主地位)转变为战国时期的兼并(消灭对方国家)。战争目的变了,规模也更大,出现了像长平之战这样动辄数十万人参战的战役。

总结知识点:

战国时期周王室衰微,旧有制度瓦解,诸侯各自为政。

韩、赵、魏分晋与田氏代齐是权力重构的标志性事件。

“战国七雄”指齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦七个主要强国。

战争性质由争霸转为兼并,规模大、时间长、伤亡重。

铜壶纹饰反映了战争频繁和社会生产并存的现实。

【设计意图】

通过引入《史记》原始记载和实物图像史料,引导学生从文献与文物双重证据中提取信息,培养“论从史出”的历史思维能力。分组观察与表格归纳活动促进学生自主探究,提升信息整合与逻辑推理能力。问题设计紧扣“变”这一核心主题,帮助学生理解从春秋到战国的历史转折,落实时空观念与历史解释素养。

商鞅变法

战国时期的变法改革

【教师活动】

材料1:《史记·魏世家》记载:“魏文侯以李悝为相,行其法,富国强兵。”

——司马迁《史记》卷四十四

材料2:《韩非子·和氏》载:“吴起教楚悼王南平百越,北并陈蔡,西伐秦,诸侯患楚之强。”

——韩非《韩非子》

问题:战国时期魏国和楚国的变法分别带来了哪些成效?这些改革的共同目标是什么?

【学生活动】

学生分组阅读材料1和材料2,结合教材内容,讨论魏国李悝变法与楚国吴起变法的主要措施及其影响,并填写表格对比两国变法的异同点。

国家 变法人物 主要措施 改革成效

魏国 李悝 制定新法、发展生产、稳定市场、任用人才 富国强兵,增强国力

楚国 吴起 剥夺旧贵族特权、发展经济、增强军力 军事扩张,诸侯畏惧

【教师活动】

引导学生分析史料中的关键词:“行其法”“富国强兵”“诸侯患楚之强”,说明李悝和吴起的变法都围绕着提升国家实力展开。虽然具体措施不同,但目标一致——通过制度改革实现富国强兵,适应战国激烈竞争的局势。

总结知识点:

战国时期各国纷纷推行变法,以应对争霸战争的需要。

魏国李悝变法注重法治与经济发展,稳定社会秩序。

楚国吴起变法打击贵族势力,强化中央集权与军事力量。

各国变法的共同目的是富国强兵,巩固统治,增强对外竞争力。

【设计意图】

通过引入《史记》《韩非子》等原始文献片段,培养学生从史料中提取信息的能力;通过对比分析,发展学生的历史比较思维;小组合作填写表格促进自主学习与合作探究,紧扣“探究新知”的教学目标。

赵武灵王胡服骑射

【教师活动】

材料3:《战国策·赵策二》记载:“赵武灵王曰:‘今吾将胡服骑射以教百姓,而世必议寡人矣。’”

——刘向《战国策》

问题:赵武灵王为什么要推行“胡服骑射”?这一改革体现了怎样的治国思想?

【学生活动】

学生朗读材料3,结合教材中“相关史事”部分,思考并回答问题。随后进行角色扮演活动:一名学生扮演赵武灵王,向大臣解释推行胡服骑射的理由;另一名学生扮演保守派大臣提出质疑,进行简短辩论。

【教师活动】

点评学生的角色扮演,强调“胡服骑射”不仅是军事装备的改变,更是思想观念的突破。指出赵国学习北方游牧民族的优点,体现了开放包容、实事求是的改革精神。这种因地制宜、取长补短的做法,使赵国军事实力大增,成为能抗衡秦国的重要力量。

总结知识点:

赵武灵王推行“胡服骑射”,学习游牧民族的骑兵战术和服饰。

改革提高了军队机动性和战斗力。

出现了廉颇、李牧、赵奢等名将,赵国成为战国后期强国之一。

体现了勇于革新、善于吸收外来优秀文化的治国理念。

【设计意图】

通过角色扮演激发学生兴趣,深化对改革阻力与意义的理解;引用《战国策》增强史料实证意识;引导学生认识文化借鉴在国家发展中的作用,培养历史理解与批判性思维能力。

商鞅变法的背景与主持者

【教师活动】

材料4:《史记·商君列传》载:“商鞅少好刑名之学,事魏相公叔痤,后入秦,说孝公以富国强兵之术。”

——司马迁《史记》卷六十八

问题:商鞅为什么选择去秦国?他能够成功推行变法的关键因素是什么?

【学生活动】

学生阅读材料4,结合教材“人物扫描”内容,分析商鞅的个人经历与思想基础,讨论他在秦国得以施展抱负的原因。完成思维导图:

中心词“商鞅变法成功的原因” → 分支包括“个人才能”“秦孝公支持”“时代需求”等。

【教师活动】

讲解商鞅出身卫国贵族,研习法家思想,具备改革理论基础;在魏国未被重用,转而投奔渴求人才的秦国。重点强调秦孝公发布的“求贤令”为变法提供了政治保障,说明统治者的坚定支持是改革成功的关键条件。

总结知识点:

商鞅原为卫国人,研习法家“刑名之学”。

因在魏国不得志,转投秦国。

得到秦孝公全力支持,获得主持变法的机会。

变法顺应了战国时期富国强兵的时代潮流。

【设计意图】

通过分析人物生平史料,培养学生“知人论世”的历史思维;思维导图帮助梳理因果关系,提升逻辑归纳能力;突出“时势造英雄”与“明君贤臣”结合的历史规律,深化对历史进程的理解。

商鞅变法的主要内容

【教师活动】

材料5:《商君书·垦令》记载:“僇力本业,耕织致粟帛多者复其身;事末利及怠而贫者,举以为收孥。”

——商鞅《商君书》

▲商鞅变法的主要内容

问题:根据材料和图表,商鞅变法在经济、军事、政治方面分别采取了哪些措施?这些措施之间有何联系?

【学生活动】

学生观察图表内容,阅读材料5,分组归纳商鞅变法在经济、军事、政治三大领域的具体措施,并尝试解释这些政策如何相互配合,共同服务于“富国强兵”的目标。每组派代表汇报。

【教师活动】

结合图表逐项讲解:

经济上:“僇力本业”鼓励农耕,奖励耕织,抑制商业(重农抑商),保障粮食和物资供应;

军事上:实行军功爵制,按战功授爵,打破贵族世袭特权,激发士兵作战积极性;

政治上:推行县制,加强中央集权;统一度量衡(如商鞅方升),便于税收与管理;

各项措施形成闭环:农业提供资源 → 军队保卫国家并扩张 → 政府有效控制地方 → 国力持续增强。

总结知识点:

经济措施:奖励耕织,重农抑商,统一度量衡。

军事措施:实行军功爵制,按功授爵。

政治措施:推行县制,加强中央集权。

社会生活:改革户籍制度,实行连坐法。

所有措施围绕“富国强兵”核心目标系统推进。

【设计意图】

利用图表直观呈现变法内容,结合《商君书》原文提升史料解读能力;通过小组合作探究各项政策之间的内在联系,培养学生系统思维与综合分析能力;强调制度设计的整体性,体现历史发展的结构性特征。

商鞅方升与统一度量衡

【教师活动】

材料6:《汉书·律历志》记载:“商鞅造标准量器,以平斗桶、权衡、丈尺。”

——班固《汉书》

▲这是商鞅变法时颁行的标准量器。

问题:商鞅方升作为标准量器,在当时有何重要作用?统一度量衡对国家治理有何意义?

【学生活动】

学生观察图片“商鞅方升”,结合材料6,思考并讨论:如果没有统一的度量标准,会给国家管理带来哪些问题?举例说明(如征税不公、市场混乱等)。然后撰写一段100字左右的小短文,说明统一度量衡的重要性。

【教师活动】

讲解商鞅方升是秦国统一容量的标准器具,铭文标明“十六寸五分之一寸为升”,具有法律效力。指出统一度量衡不仅便利了赋税征收和市场交易,也加强了国家对经济的控制,是中央集权的重要体现。图片中的实物证据说明变法措施落实到了具体器物上,具有真实性和权威性。

总结知识点:

商鞅方升是商鞅变法时期颁布的标准量器。

统一度量衡有利于公平征税、规范市场、加强中央管理。

是国家制度建设的重要组成部分。

实物遗存证明了变法的真实推行。

【设计意图】

通过实物图片增强历史真实感,培养学生“以物证史”的意识;结合生活情境讨论度量衡的作用,提升历史与现实的联系能力;写作训练促进表达与思维整合,落实核心素养中的“历史解释”。

商鞅变法的影响与结局

【教师活动】

材料7:《史记·商君列传》载:“孝公死,惠王立,公子虔之徒告商君反。发吏捕之……遂灭商君之家。”又云:“秦法未败也,后世遵而用之。”

——司马迁《史记》卷六十八

问题:商鞅虽被处死,为何他的新法仍能延续?这说明了什么?

【学生活动】

学生阅读材料7,围绕“人亡政存”现象展开小组讨论:一个人死了,政策为什么还能继续?结合商鞅变法的实际成效,分析其制度生命力的来源。每组用一句话概括结论,如:“好的制度比个人更重要”。

【教师活动】

分析指出:商鞅虽因触动旧贵族利益而遭报复被杀,但其变法已使秦国国力大增,军队战斗力提升,制度运行有效。继任者认识到新法的价值,故继续沿用。这说明改革的成功不取决于个人命运,而在于是否符合国家发展的根本需要。

总结知识点:

商鞅变法极大增强了秦国综合国力。

提高了军队战斗力,使秦国成为最强诸侯国。

为秦统一六国奠定基础。

商鞅虽死,新法未废,体现制度的持久影响力。

改革往往伴随阻力,但成效决定其历史地位。

【设计意图】

通过“人亡政存”的典型案例,引导学生理解制度变革的深远意义;培养学生辩证看待历史人物与历史进程的关系;强化“历史发展具有客观规律”的认知,提升历史思维深度。

战国进入封建社会

【教师活动】

材料8:《中国古代史》(人民教育出版社)指出:“战国时期,随着土地私有制的发展和郡县制的推广,奴隶制逐渐瓦解,封建制度逐步确立。”

——人民教育出版社《中国古代史》

问题:为什么说战国时期中国开始进入封建社会?有哪些标志性变化?

【学生活动】

学生回顾本课所学,从土地制度、政治体制、阶级结构等方面归纳战国社会的变化,填写“社会转型表现”卡片:

土地制度:井田制瓦解 → 土地私有出现

政治制度:分封制削弱 → 县制推行,中央集权加强

阶级关系:世卿世禄 → 军功授爵,平民可上升

经济形态:自然经济为主 → 商品交换发展

【教师活动】

结合教材最后一句“战国时期,中国开始进入封建社会”,讲解封建社会的基本特征:地主阶级掌握土地,农民租种土地并缴纳地租;国家通过官僚体系而非贵族世袭进行治理。指出商鞅变法正是推动这一转型的关键实践。

总结知识点:

战国时期是中国从奴隶社会向封建社会过渡的时期。

土地私有制逐渐确立,地主与农民成为主要阶级。

中央集权官僚制度取代贵族分封。

商鞅变法加速了封建制度的形成。

社会结构和经济基础发生根本性变化。

【设计意图】

帮助学生建立宏观历史发展阶段观;通过归纳社会变革要素,提升历史解释能力;联系变法内容理解社会转型机制,实现从具体事件到历史规律的认知跃升。

战国时期的经济发展

战国时期的经济发展

【教师活动】

材料1:《管子·地数》载:“出铜之山四百六十七,出铁之山三千六百九。”

——《管子·地数》(战国时期齐国重要典籍,反映当时对矿产资源的认识)

▲战国时期双镰铁范

问题:从《管子》记载和铁范实物来看,你能推断出战国时期冶铁业发展的哪些特点?铁范的使用对铁器生产有何意义?

【学生活动】

学生分组观察图片“战国时期双镰铁范”,结合材料1中的文字记载,讨论并填写表格:

信息来源 获取的信息 推断结论

《管子·地数》 出铁之山数量多 铁矿资源广泛开发

双镰铁范图片 有模具、成批制造痕迹 铁器可批量生产,技术进步

小组代表汇报讨论结果,重点说明铁器普及与技术进步之间的关系。

【教师活动】

同学们通过《管子》的记载发现,战国时期全国已有三千多座铁矿山被开发,说明铁资源的开采规模空前扩大。而“双镰铁范”是铸造铁农具的模具,它的存在表明当时已采用范铸法进行批量生产,这大大提高了生产效率,降低了成本。

结合教材内容可知,铁器种类增多、使用普遍,不仅用于武器,更广泛应用于农业,如铁犁、铁锄等。铁器比木石工具更坚硬耐用,配合牛耕推广,使开垦荒地、深耕细作成为可能,从而推动了农业发展。

总结知识点:

战国时期铁矿资源开发广泛,冶铁技术显著提高。

铁范的使用实现了铁器的批量生产,促进铁器普及。

铁农具与牛耕结合,推动农业生产效率提升。

【设计意图】

通过出土实物图像与古籍记载互证,培养学生“以图证史”“以文补图”的历史思维能力;引导学生从生产工具变革角度理解农业发展的物质基础,初步建立“生产力进步—经济发展”的历史逻辑链条,落实唯物史观核心素养。

手工业与商业的繁荣

【教师活动】

材料2:《战国策·秦策》记载:“大秦之国……农不出则乏其食,工不出则乏其事,商不出则三宝绝。”

——《战国策·秦策》(西汉刘向编订,记录战国时期各国策士言论)

▲战国时期青铜冰鉴

▲战国时期楚国龙凤虎纹丝织物

问题:观察两幅图片,结合材料2,你能从中获取哪些关于战国手工业发展的信息?这些手工业产品主要服务于哪些人群?

【学生活动】

学生前后四人一组,分别观察“青铜冰鉴”和“龙凤虎纹丝织物”图片,完成以下任务:

描述两件文物的材质、工艺特点(如纹饰、结构);

结合材料2中“工不出则乏其事”,分析手工业在社会中的作用;

推测这些精美器物的使用者身份,并说明理由。

各组派代表展示成果,其他组补充或质疑。

【教师活动】

“青铜冰鉴”是贵族用来冰镇酒水的器具,夹层设计科学,既能储冰又能保温,体现了高超的青铜铸造技术和实用与审美结合的设计理念。“龙凤虎纹丝织物”纹样复杂、色彩丰富,说明当时丝织技术已达到很高水平。

材料2强调“工不出则乏其事”,说明手工业是社会运转不可或缺的一环。这些精美的手工业品多为贵族定制,反映了当时社会等级分明,也说明手工业分工日益细密,出现了专门从事纺织、冶铸、漆器等的专业工匠。

此外,随着农业发展,剩余产品增多,交换频繁,商业随之繁荣。货币广泛流通,城市兴起,出现“富比王侯”的大商人,如陶朱公、吕不韦等。

总结知识点:

战国时期手工业分工细密,技术水平高,产品精美。

青铜器、丝织品等主要用于贵族生活,体现等级差异。

商业日益发达,货币流通广泛,中心城市兴起。

部分工商业主积累巨额财富,影响社会结构。

【设计意图】

通过典型文物图像与文献材料结合,引导学生从“物”见“人”,从“技”见“社”,理解手工业发展的社会背景与影响;通过角色推测活动,增强历史代入感,发展历史解释能力;渗透“经济基础—上层建筑”关系的初步认知。

都江堰与水利建设

【教师活动】

材料3:《华阳国志·蜀志》记载:“(李冰)壅江作堋,穿郫江、检江,别支流双过郡下,以行舟船。岷山多梓、柏、大竹,颓随水流,坐致材木,功省用饶。”

——《华阳国志·蜀志》(东晋常璩著,记述古代四川地区历史地理)

▲李冰(生卒年不详)石像

问题:根据材料3和李冰石像,你认为李冰修建都江堰时遵循了什么原则?这种水利工程为何能沿用两千多年?

【学生活动】

学生阅读材料3,观察李冰石像,思考以下问题:

“壅江作堋”“穿郫江、检江”说明了怎样的工程方法?

“颓随水流,坐致材木”反映了怎样的生态智慧?

李冰为何被后人立像纪念?他身上体现了哪些精神品质?

学生以“小小讲解员”身份,模拟向游客介绍都江堰的科学原理与历史价值,限时1分钟。

【教师活动】

材料中“壅江作堋”指筑堰分流,“穿江”指开凿水道,说明李冰因地制宜,利用自然地形引导水流,而非强行堵截,体现了“乘势利导、因时制宜”的治水思想。都江堰没有大坝,而是通过鱼嘴分水、飞沙堰排沙、宝瓶口控流,形成一个自动调节的系统。

“颓随水流,坐致材木”说明当时利用山洪将木材冲下,节省人力运输,体现对自然力的巧妙利用。这种尊重自然、顺应规律的智慧,正是都江堰千年不废的关键。

李冰亲自考察水情地势,带领民众施工,造福一方,因此被后人敬仰。他的石像不仅是纪念,更是科学精神与为民情怀的象征。

总结知识点:

秦国重视水利建设,李冰主持修建都江堰。

都江堰是无坝引水工程,集防洪、灌溉、水运于一体。

工程设计科学,顺应自然,持续发挥效益两千余年。

李冰体现古代劳动人民的智慧与奉献精神。

【设计意图】

通过地方史志材料与人物图像结合,引导学生理解古代水利工程的科学性与可持续性,培养生态文明意识;通过角色扮演活动激发学习兴趣,提升表达能力;突出“人民创造历史”的观点,弘扬中华优秀传统文化中的工匠精神与为民情怀。

课后任务

【任务主题】战国时代的变革与社会进步

【基础任务】(知识巩固类)

观察教材中的战国铜壶纹饰展开图与商鞅方升图片,结合文字内容,制作一份“战国社会生活图鉴”手抄报,内容包括农业、手工业、军事、水利工程等方面的变化,标注关键发明与成就。

【进阶任务】(能力提升类)

以“商鞅变法为何能助秦崛起”为主题,结合变法措施与秦国地理、资源特点,撰写一篇200字左右的历史小论文,分析变法与国家强盛之间的因果关系。

【拓展任务】(跨学科探究类)

结合地理知识,在战国地图上标出都江堰的位置,并模拟设计一个“古代水利工程模型”,用纸板、黏土等材料制作简易模型,说明其分水、灌溉、防洪等功能,体现古人智慧与科学思维。

【设计意图】通过图文结合、历史分析与动手实践,帮助学生理解战国时期政治变革与社会发展的关系,提升历史思维能力与跨学科综合素养。

板书设计

战国七雄

一、战国七雄

七国名称:齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦

战争特点:兼并战争,规模大,著名战役(桂陵、马陵、长平)

二、商鞅变法

时间与人物:公元前356年,秦孝公任用商鞅

变法内容:废井田、奖励军功、建立县制、统一度量衡

历史影响:使秦国成为最强诸侯,为统一奠定基础

三、战国时期经济发展

农业进步:铁器普及、牛耕推广、兴修水利(都江堰)

手工业与商业:分工细密,货币流通,中心城市兴起

教学反思

本节课内容以战国七雄的争霸与变法为主线,重难点突出,适合采用讲授与图文分析相结合的教学方法。通过地图、图片与史料的辅助,增强了学生对战争场景与变法措施的直观理解。教学中注重语言的逻辑性与条理性,但在引导学生深入思考变法背后的深层原因时略显不足。优点在于能紧扣教材,结构清晰;不足在于互动性较弱,部分学生参与度不高。今后应加强问题引导,提升学生的探究意识与历史思维能力。

课标分析

本课内容符合《义务教育历史课程标准》中“知道战国时期诸侯国之间的兼并战争,了解商鞅变法等重要改革措施”“认识战国时期社会变革与经济发展的关系”等要求。教材通过介绍战国七雄、兼并战争、商鞅变法及经济发展等内容,帮助学生理解战国时期政治格局的演变、改革推动国家强盛以及铁器使用、水利工程等对农业和手工业发展的促进作用,体现了课程标准中“理解历史发展的基本线索”“认识历史发展规律”的目标。

课前任务

课前任务

战国时期,晋国被韩、赵、魏三家大夫瓜分,齐国被田氏取代,这种现象反映了东周后期________制度的瓦解。

战国时期最强大的七个诸侯国是齐、楚、燕、韩、赵、魏、________,史称“战国七雄”。

战国时期的战争性质由春秋时期的争霸转变为________,战争规模大、区域广、时间长。

公元前260年,秦国与赵国在________进行战略决战,秦将白起全歼赵军主力40多万人。

战国时期各国纷纷变法,其中________在魏国实行变法,制定新法、发展生产、稳定市场。

楚国的________实行变法,剥夺旧贵族特权,发展经济,增强军力。

公元前356年,秦孝公任用________主持变法,使秦国迅速崛起,成为最强盛的诸侯国。

商鞅变法后,秦国颁布了统一的度量衡器,如________,成为变法推行的重要工具。

战国时期,赵武灵王推行________,学习游牧民族组建骑兵,提升军事实力。

战国时期农业技术进步,________得到推广,铁器种类和数量大幅增多。

战国时期,秦国修建了著名的水利工程________,由李冰主持修建,发挥了防洪、灌溉、水运等多重作用。

战国时期,中国开始进入________社会,社会结构和生产方式发生深刻变化。

参考答案

周王室统治(或宗法分封)

秦

兼并战争

长平

李悝

吴起

商鞅

商鞅方升

胡服骑射

牛耕

都江堰

封建

课堂练习

第1题

【题文】以下是某同学制作的朝代更替示意图(部分),其中①②处体现的时代特征是( )

A.早期国家的产生 B.统一多民族国家建立

C.社会动荡与变革 D.统一多民族国家发展

【答案】C

第2题

【题文】钱穆在《国史大纲》中写道:“商鞅亦严行以军功代贵族之新法……以前是贵族任战士,现在是战士为贵族。”其中“以军功代贵族之新法”起到的作用是( )

A.加强地方管辖 B.提高军队战斗力 C.削弱国家实力 D.增加农民负担

【答案】B

第3题

【题文】公元前256年,在蜀郡郡守李冰主持下,民众在成都附近的岷江上修建了都江堰。作为全世界最古老的无坝引水工程之一,都江堰于2000年11月被联合国教科文组织列入了《世界遗产名录》。下列关于都江堰的表述中,不正确的是( )

A.为成都平原提供稳定的灌溉水源 B.促进了四川地区农业经济的发展

C.是我国古代劳动人民智慧的结晶 D.促进了南北地区经济文化的交流

【答案】D

课堂总结

【教师活动】

通过本课学习,我们了解到战国时期社会剧烈变革,周王室衰微,七雄并立,战争频繁,社会由分裂走向局部统一。各国通过变法改革增强国力,其中商鞅变法最为彻底,使秦国逐渐强大,为统一中国奠定基础。同时,铁器普及、农业进步、手工业和商业繁荣,推动了社会经济的发展。都江堰等工程体现了古代人民的智慧。同学们要认识到,历史的发展是政治、经济、科技、文化等多方面共同推动的结果。

拓展迁移

材料:战国时期,随着铁器广泛使用和牛耕推广,农业生产效率显著提高,大量荒地被开垦,土地私有制逐渐取代井田制,农民对土地的依附关系发生变化,国家开始按土地征税。

问题:战国时期土地制度的变化对社会结构产生了哪些深远影响?

答案:土地私有制的确立打破了原有的宗法等级秩序,增强了农民的生产积极性,也促使国家税收制度变革,推动了中央集权的发展。同时,土地可以买卖导致贫富分化加剧,地主阶级逐渐崛起,成为新的社会主导力量。这一变化也为后来秦汉统一王朝的土地政策奠定了基础,体现了社会由贵族世袭向地主经济过渡的历史趋势。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史