第10课 秦末农民大起义 教学设计

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第10课 秦末农民大起义

教材分析

本课内容涉及秦朝建立至灭亡的历史时期,主要讲述了秦朝的暴政、陈胜吴广起义以及秦朝最终被推翻的过程。本课上承《秦统一中国》,下启《西汉的建立》,在教材体系中起到了揭示秦朝迅速灭亡原因、为后续朝代更替理解奠定基础的重要作用。因此,在讲授本课时,教师应从秦朝暴政的表现入手,帮助学生理解统治失民心的后果;通过分析陈胜吴广起义的背景和意义,引导学生认识农民起义在历史发展中的作用;最后结合项羽、刘邦的反秦斗争,理清秦亡的历史逻辑,使学生形成对秦朝兴衰全过程的整体认知。

学情分析

学生在之前的学习中已经接触过秦朝统一的历史背景,具备一定的基础知识,但对秦朝暴政与农民起义之间的因果关系理解仍较薄弱。初中生处于形象思维向抽象思维过渡的阶段,对直观、生动的历史事件兴趣较高,但分析历史因果关系的能力有待提升。本课的重点在于理解秦朝暴政的表现及其引发的社会矛盾,难点在于认识陈胜吴广起义的历史意义及秦朝迅速灭亡的原因,需要学生结合材料分析暴政与起义之间的关系,并能用简洁的语言表达观点,培养初步的历史解释能力。

教学目标

【唯物史观】通过分析秦朝暴政与社会矛盾的关系,使学生理解阶级矛盾对历史发展的推动作用,初步形成从社会经济基础出发认识历史的唯物史观意识。

【时空观念】通过梳理秦始皇统治时期至秦末农民起义的时间线索与地理空间变化,使学生掌握秦朝统一与速亡的历史脉络,增强历史事件的时空定位能力。

【史料实证】通过阅读教材中的文字材料与图片资料,使学生学会从多角度提取历史信息,初步掌握运用史料分析历史事件的能力。

【历史解释】通过探讨秦朝暴政与陈胜吴广起义之间的因果关系,使学生能够客观评价历史人物与事件,提升历史解释的逻辑性与条理性。

【家国情怀】通过了解陈胜吴广起义的反抗精神及秦朝灭亡的历史教训,使学生增强对公平正义与民生福祉重要性的认识,培养历史责任感与爱国情怀。

重点难点

重点:秦的暴政表现、陈胜吴广起义原因、秦朝灭亡过程

难点:秦朝暴政与农民起义的关系、项羽刘邦反秦策略差异、秦朝速亡的历史教训

课堂导入

【教师活动】教师展示图片并介绍:“同学们,这是一块立在陕西临潼的石碑,名叫‘秦坑儒谷碑’,据说这里就是当年秦始皇‘坑儒’的地方。”接着朗读史料,引导学生思考秦始皇为何要采取如此极端的手段。

【展示材料】

▲图片注释:秦坑儒谷碑,位于陕西西安临潼,相传为秦始皇坑儒之地

“及至秦之季世,焚书坑儒,诚欲销兵天下之才,然卒之山东豪杰并起,遂以亡秦。”——《资治通鉴》

【提出问题】

听完这段话,你们觉得秦始皇为什么要烧书、还要坑杀读书人?

这样做真的能让国家更稳定吗?为什么最后秦朝反而很快就被推翻了?

【设计意图】通过图片与史料结合,引导学生初步思考秦朝暴政与灭亡之间的关系,激发学生对秦末社会矛盾和农民起义的兴趣,为学习本课内容做好情感与认知铺垫。

探究新知

秦的暴政

秦的暴政

【教师活动】

材料1:

“收泰半之赋,发闾左之戍。男子力耕不足粮饷,女子纺绩不足衣服。”

——《汉书·食货志》

材料2:

“赭衣塞路,囹圄成市,天下愁怨。”

——《汉书·刑法志》

材料3:

“始皇乃使蒙恬北筑长城,胡人不敢南下而牧马。”

——《史记·秦始皇本纪》

材料4:

“燔诗书而明法令。”

——《韩非子·和氏》

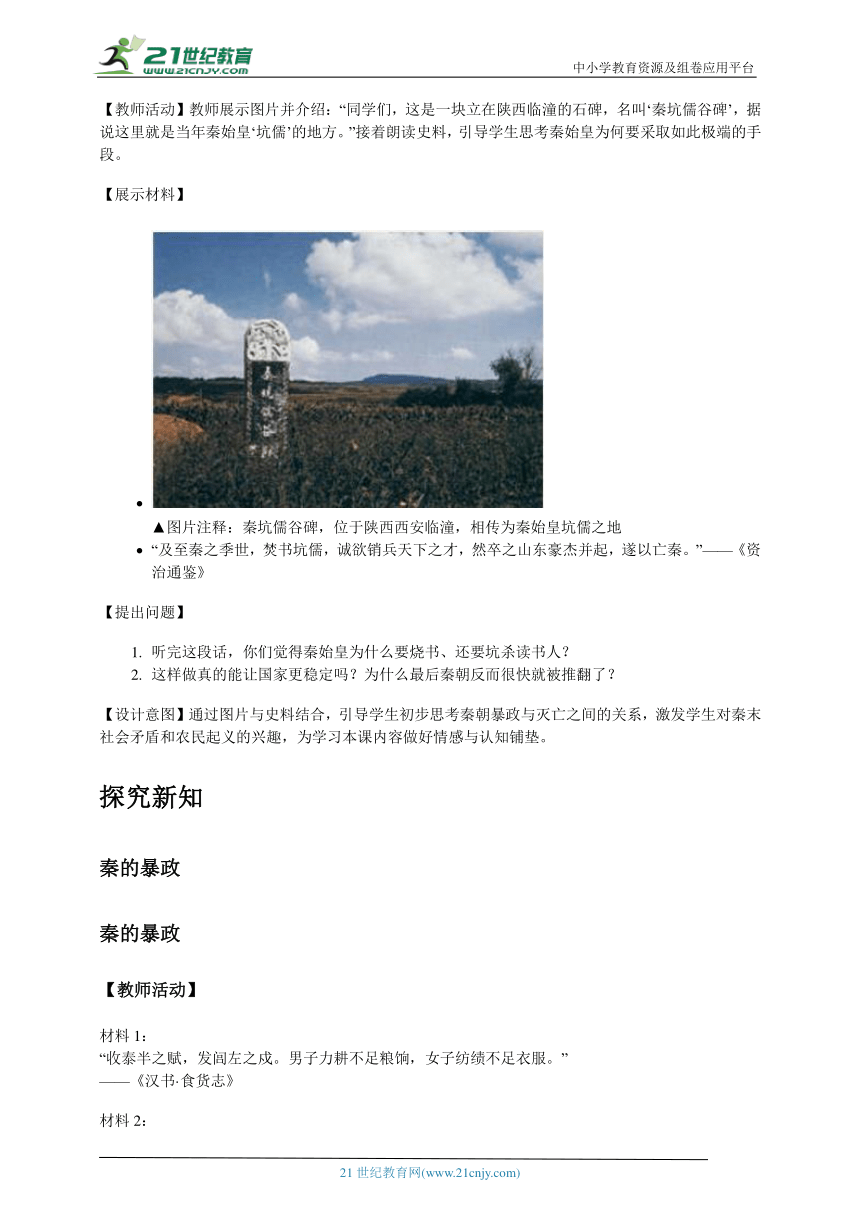

▲图片注释:秦朝刑具

问题:

结合以上史料和图片,你认为秦朝的统治有哪些突出特点?这些措施对百姓生活和社会发展可能产生什么影响?

【学生活动】

学生以小组为单位,阅读四则史料和观察刑具图片,围绕以下任务展开探究:

从材料中提取关键词,如“泰半之赋”“闾左之戍”“赭衣塞路”等,尝试解释其含义;

结合图片中的刑具,推测秦朝法律的执行方式;

分析秦始皇在统一后采取的政策,哪些属于巩固统一的措施,哪些可能演变为暴政;

讨论“焚书坑儒”“修长城”“建陵墓”等事件背后的动机与代价,思考“功”与“过”的关系。

小组记录讨论结果,准备简要汇报。

【教师活动】

针对学生汇报进行点评与深化讲解:

首先,材料1中“泰半之赋”指农民要上交三分之二的收成作为赋税,说明赋税极其沉重;“发闾左之戍”指征调贫苦百姓服兵役,反映出徭役兵役的广泛性。这与教材中“征收沉重赋税”“大规模征调民力”相印证。

其次,材料2“赭衣塞路”指穿囚衣的人挤满道路,“囹圄成市”形容监狱像集市一样拥挤,说明犯罪人数极多。结合教材中“法律严苛”“一人犯法,亲属邻里受牵连”,可见秦法之密、刑罚之滥。再看图片中的秦朝刑具,如铁钳、脚镣等,是限制人身自由和实施肉刑的实物证据,反映出刑罚的残酷性。

材料3提到修筑长城,虽有抵御匈奴的积极意义,但“北击匈奴及修筑长城征派40万人”,导致大量劳动力脱离生产,加重人民负担。

材料4“燔诗书而明法令”正是“焚书”的历史记载。后来“坑儒”事件进一步压制思想自由,禁锢民众言论,体现秦始皇对思想控制的极端手段。

最后,秦二世继位后“屠杀兄弟姐妹”“加重赋役”“继续营建工程”,使社会矛盾进一步激化,最终导致民不聊生,为秦朝迅速灭亡埋下伏笔。

总结知识点:

秦朝赋税沉重,农民需缴纳三分之二收成,经济负担极重。

全国每年约300万成年男子服役,严重影响农业生产。

法律严苛,连坐制度普遍,刑罚残酷,刑具种类繁多。

“焚书坑儒”压制思想,破坏文化传承。

秦二世延续并加剧暴政,激起民众强烈不满。

【设计意图】

通过精选四则真实史料与教材图片相结合,引导学生从原始记载出发,自主解读秦朝统治的多重面貌。问题设计具有启发性,促使学生区分“巩固统一”与“暴政”的界限,培养历史辨析能力。小组合作探究提升自主学习与协作能力,教师点评则帮助学生建立史实与结论之间的逻辑联系,落实“论从史出”的历史思维训练,符合新课改倡导的探究式学习理念。

陈胜、吴广起义

陈胜、吴广起义

【教师活动】

材料1:

“二世元年七月,发闾左適戍渔阳,九百人屯大泽乡。陈胜、吴广皆次当行,为屯长。会天大雨,道不通,度已失期。失期,法皆斩。”

——司马迁《史记·陈涉世家》

材料2:

“今亡亦死,举大计亦死,等死,死国可乎?”

——司马迁《史记·陈涉世家》

材料3:

“王侯将相宁有种乎!”

——司马迁《史记·陈涉世家》

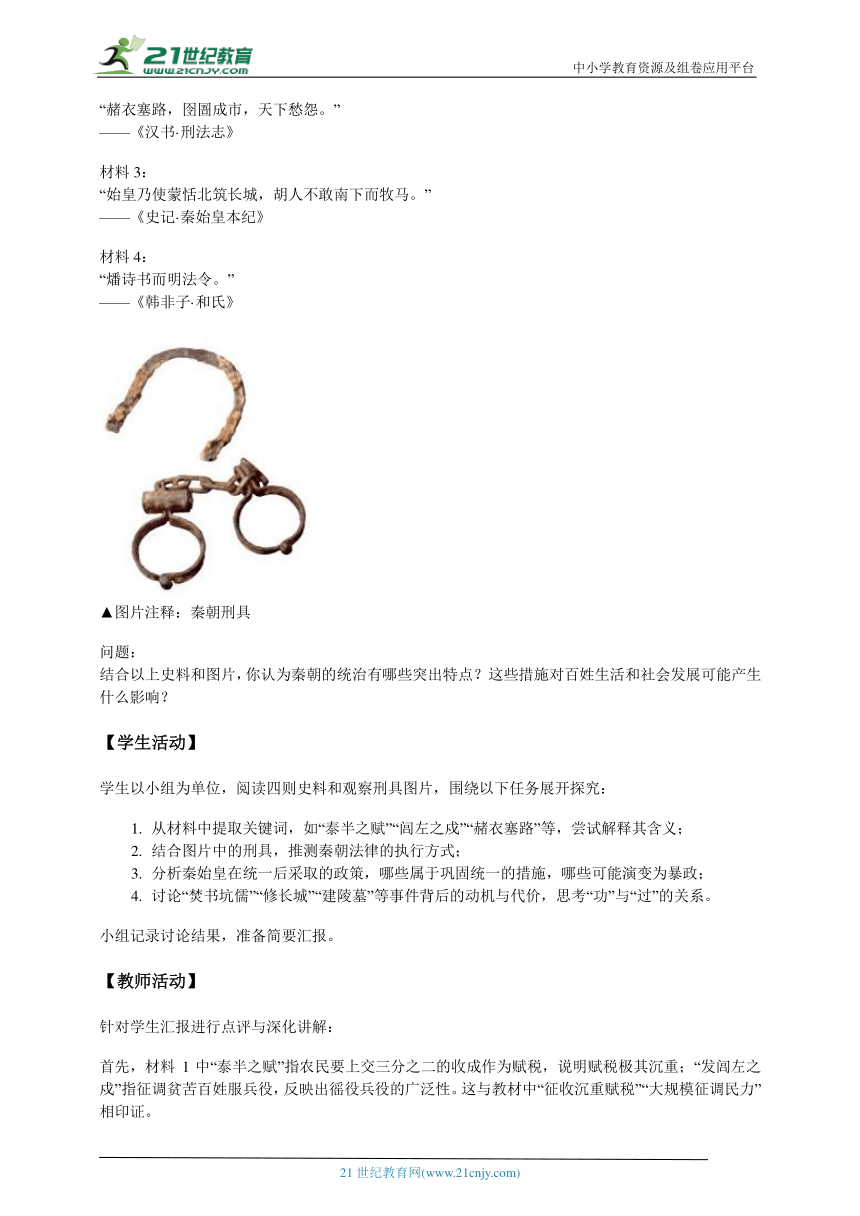

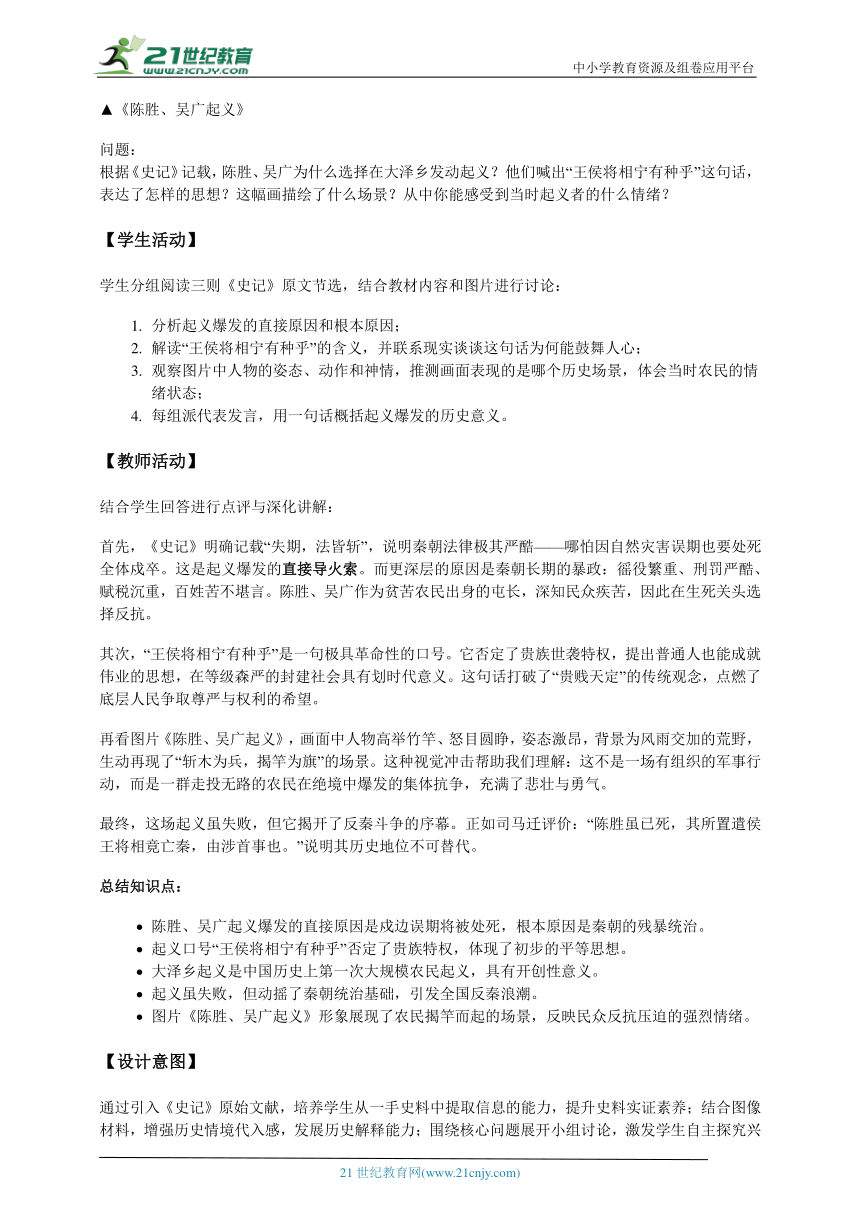

▲《陈胜、吴广起义》

问题:

根据《史记》记载,陈胜、吴广为什么选择在大泽乡发动起义?他们喊出“王侯将相宁有种乎”这句话,表达了怎样的思想?这幅画描绘了什么场景?从中你能感受到当时起义者的什么情绪?

【学生活动】

学生分组阅读三则《史记》原文节选,结合教材内容和图片进行讨论:

分析起义爆发的直接原因和根本原因;

解读“王侯将相宁有种乎”的含义,并联系现实谈谈这句话为何能鼓舞人心;

观察图片中人物的姿态、动作和神情,推测画面表现的是哪个历史场景,体会当时农民的情绪状态;

每组派代表发言,用一句话概括起义爆发的历史意义。

【教师活动】

结合学生回答进行点评与深化讲解:

首先,《史记》明确记载“失期,法皆斩”,说明秦朝法律极其严酷——哪怕因自然灾害误期也要处死全体戍卒。这是起义爆发的直接导火索。而更深层的原因是秦朝长期的暴政:徭役繁重、刑罚严酷、赋税沉重,百姓苦不堪言。陈胜、吴广作为贫苦农民出身的屯长,深知民众疾苦,因此在生死关头选择反抗。

其次,“王侯将相宁有种乎”是一句极具革命性的口号。它否定了贵族世袭特权,提出普通人也能成就伟业的思想,在等级森严的封建社会具有划时代意义。这句话打破了“贵贱天定”的传统观念,点燃了底层人民争取尊严与权利的希望。

再看图片《陈胜、吴广起义》,画面中人物高举竹竿、怒目圆睁,姿态激昂,背景为风雨交加的荒野,生动再现了“斩木为兵,揭竿为旗”的场景。这种视觉冲击帮助我们理解:这不是一场有组织的军事行动,而是一群走投无路的农民在绝境中爆发的集体抗争,充满了悲壮与勇气。

最终,这场起义虽失败,但它揭开了反秦斗争的序幕。正如司马迁评价:“陈胜虽已死,其所置遣侯王将相竟亡秦,由涉首事也。”说明其历史地位不可替代。

总结知识点:

陈胜、吴广起义爆发的直接原因是戍边误期将被处死,根本原因是秦朝的残暴统治。

起义口号“王侯将相宁有种乎”否定了贵族特权,体现了初步的平等思想。

大泽乡起义是中国历史上第一次大规模农民起义,具有开创性意义。

起义虽失败,但动摇了秦朝统治基础,引发全国反秦浪潮。

图片《陈胜、吴广起义》形象展现了农民揭竿而起的场景,反映民众反抗压迫的强烈情绪。

【设计意图】

通过引入《史记》原始文献,培养学生从一手史料中提取信息的能力,提升史料实证素养;结合图像材料,增强历史情境代入感,发展历史解释能力;围绕核心问题展开小组讨论,激发学生自主探究兴趣,锻炼批判性思维;紧扣“为什么起义”“口号意义”“图像解读”三个维度,全面构建对事件起因、性质与影响的理解,落实新课标“探究新知”的教学要求。

张楚政权的建立与反秦斗争

【教师活动】

材料4:

“攻大泽乡,收而攻蕲。蕲下,乃令符离人葛婴将兵徇蕲以东……比至陈,车六七百乘,骑千余,卒数万人。”

——司马迁《史记·陈涉世家》

材料5:

“陈涉乃立为王,号为张楚。”

——司马迁《史记·陈涉世家》

材料6:

“诸郡县苦秦吏者,皆刑其长吏,杀之以应陈涉。”

——司马迁《史记·陈涉世家》

问题:

从材料看,张楚政权是如何建立的?为什么各地会“杀其长吏,以应陈涉”?这说明了什么?

【学生活动】

学生阅读三则《史记》材料,完成以下任务:

在地图上标出“大泽乡—蕲—陈县”的进军路线(可用简易草图);

分析陈胜称王的过程及其政治意义;

讨论“天下云集响应”的社会基础,思考为何六国旧贵族和普通百姓都支持起义;

小组合作归纳张楚政权的影响。

【教师活动】

针对学生作答进行点评与补充讲解:

材料显示,起义军从大泽乡出发,接连攻克蕲、陈等地,队伍迅速壮大至数万人,具备了建立政权的基础。在攻占陈县后,当地豪杰劝说陈胜称王,认为他“伐无道,诛暴秦”,应“为王以令天下”。于是陈胜自立为王,国号“张楚”,即“张大楚国”之意,既呼应楚地民心,又具有反秦复国的政治号召力。

更重要的是,史料记载“诸郡县苦秦吏者,皆刑其长吏,杀之以应陈涉”,说明秦朝地方统治已极度不得人心。不仅农民,连六国贵族也趁机起兵,如项梁、项羽在吴地起兵,刘邦在沛县响应。这反映出秦统一后未能有效整合社会,高压政策激化矛盾,一旦出现突破口,便形成燎原之势。

因此,张楚政权虽存在时间短,但它完成了从“局部暴动”到“建立政权、号令天下”的转变,标志着起义进入新阶段。

总结知识点:

起义军攻占陈县后,力量壮大,陈胜被拥立为王,建立张楚政权。

“张楚”意为“张大楚国”,具有恢复楚国、反抗秦朝的政治象征意义。

张楚政权的建立使起义由自发反抗发展为有组织的政治斗争。

全国各地纷纷响应,“杀其长吏以应陈涉”,形成广泛的反秦浪潮。

六国旧贵族乘势而起,与农民军共同推动反秦斗争深入发展。

【设计意图】

通过分析《史记》中关于起义发展过程的记载,引导学生理解政权建立的历史条件与政治意义;借助地理路线梳理,增强时空观念;通过探讨“为何响应”,帮助学生认识秦亡的社会根源,培养历史解释能力;强调张楚政权的组织性和号召力,突出其在中国农民战争史上的里程碑地位,深化对“第一次农民大起义”历史价值的理解。

起义的失败与历史影响

【教师活动】

材料7:

“吴广素爱人,士卒多为用者。将尉醉,广故数言欲亡,忿恚尉,令辱之,以激怒其众。”

——司马迁《史记·陈涉世家》

材料8:

“陈胜虽已死,其所置遣侯王将相竟亡秦,由涉首事也。”

——司马迁《史记·陈涉世家》

问题:

吴广为何深受士兵爱戴?他的结局说明了起义军内部存在什么问题?如何理解司马迁所说的“由涉首事也”?

【学生活动】

学生阅读材料并结合教材内容开展探究活动:

分角色扮演陈胜、吴广、士兵、秦军将领,模拟荥阳对峙与内部冲突场景;

分析起义失败的内外因,填写“失败原因分析表”(外部压力、内部矛盾、军事弱点等);

讨论:陈胜、吴广死了,为什么司马迁还说“竟亡秦,由涉首事也”?

撰写一句评语,评价陈胜的历史地位。

【教师活动】

结合学生表演与讨论进行点评与升华:

吴广“素爱人”,平时体恤士卒,因此深得军心。但在围攻荥阳时,因久攻不下,与部将产生矛盾,最终被部下杀害,反映出起义军缺乏统一指挥、内部不团结的问题。后来陈胜在退却途中也被车夫杀害,说明队伍中仍存在旧等级观念和利益冲突,组织松散,难以持久作战。

同时,起义军多为临时聚集的农民,未受正规训练,面对秦军武装的数十万刑徒(如章邯率领的骊山刑徒军),战斗力明显不足。加之孤军深入、缺乏后援,最终被各个击破。

然而,司马迁高度评价陈胜:“其所置遣侯王将相竟亡秦,由涉首事也。”意思是,虽然陈胜死了,但他派出的将领和影响带动了后来的反秦力量,最终推翻秦朝的刘邦、项羽等人,都是在他的鼓舞下起兵的。因此,他是反秦运动的发起者和精神领袖。

这说明:历史评价不能只看成败,更要看开创性贡献。陈胜、吴广点燃了反抗的火种,是中国农民抗争史上的第一座丰碑。

总结知识点:

起义失败的主要原因包括:秦军反扑强大、起义军缺乏训练、内部矛盾突出、缺乏后援。

吴广被部将杀害,陈胜被车夫所杀,暴露起义军内部管理混乱、组织松散的问题。

尽管起义失败,但其掀起的反秦浪潮持续发展,为秦朝灭亡奠定基础。

司马迁肯定陈胜“首事”之功,认为他是亡秦事业的开端者。

陈胜、吴广虽败犹荣,其反抗精神和历史首创性永载史册。

【设计意图】

通过角色扮演增强学生对历史情境的体验感,理解人物命运与时代局限;利用失败原因分析表,训练学生多角度归纳历史问题的能力;聚焦司马迁的评价,引导学生超越“成王败寇”的简单判断,学会从长远影响评价历史人物,培养历史价值观;强调“首事”意义,帮助学生建立正确的历史进步观,理解人民群众在历史变革中的作用,全面落实核心素养目标。

秦朝的灭亡

秦朝的灭亡

【教师活动】

材料1:

“项羽乃悉引兵渡河,皆沉船,破釜甑,烧庐舍,持三日粮,以示士卒必死,无一还心。”

——《史记·项羽本纪》

材料2:

“沛公入咸阳,诸将皆争走金帛财物之府分之,何独先入收秦丞相御史律令图书藏之。”

——《史记·萧相国世家》

▲图片注释:项羽破釜沉舟,激励将士奋勇杀敌(若为巨鹿之战图);或刘邦率军进入咸阳,秦朝灭亡(若为咸阳受降图)

问题:

从“破釜沉舟”和“收图籍”两个历史细节中,你能看出项羽和刘邦在领导反秦斗争中分别表现出怎样的特点?这些特点对秦朝的灭亡产生了什么影响?

【学生活动】

学生分组阅读两则史料,结合教材内容进行5分钟小组讨论,完成以下任务:

找出材料中体现项羽、刘邦行为的关键词语(如“沉船”“破釜甑”“收律令图书”等);

分析两人行为背后的战略意图和性格特征;

推测这些行为如何帮助他们赢得战争、加速秦朝灭亡;

每组派代表用一句话概括“谁更有可能最终取得天下”,并说明理由。

【教师活动】

针对学生回答,教师结合史料与图片进行点评与深化讲解:

对“破釜沉舟”的分析:项羽下令“沉船、破釜甑”,说明他采取了断绝退路的极端方式,激发士兵死战决心。这反映出他骁勇果敢、善于激励士气的特点。结合巨鹿之战以少胜多的历史背景,正是这种决绝的战斗精神,使起义军在关键时刻歼灭秦军主力,彻底动摇了秦朝的军事根基。

对“收图籍”的分析:刘邦进入咸阳后,其他将领争抢财物,唯有萧何(受刘邦重用)第一时间收集秦朝的律令、地图和户籍资料。这说明刘邦团队注重制度建设和长远规划。掌握这些“图书”,意味着掌握了全国人口、赋税、法律等关键信息,为日后治理天下打下基础。

结合图片(如“刘邦入咸阳”图):图中若表现刘邦接受子婴投降、军纪严明的场景,可进一步说明刘邦注重民心、善于笼络人才的政治智慧。

总结知识点:

项羽在巨鹿之战中破釜沉舟,以少胜多,歼灭秦军主力,加速秦朝崩溃。

刘邦抓住时机进军咸阳,注重收揽人才与制度资源,最终迫使秦朝投降。

公元前207年,秦王子婴出城投降,秦朝灭亡,距其建立仅十余年。

秦朝虽强盛一时,但因暴政失去民心,终被农民起义推翻。

【设计意图】

通过引入《史记》原始记载,引导学生从具体历史细节中提取人物性格与战略特点,培养“论从史出”的历史思维能力;借助对比分析项羽与刘邦的不同做法,提升学生比较、归纳与推理能力;小组合作促进自主探究与表达交流,体现新课改倡导的“以学生为主体”的教学理念;最终落脚于秦朝灭亡的根本原因与历史启示,帮助学生建立结构化知识体系,理解“得民心者得天下”的历史规律。

材料研读

秦朝的施政与陈胜吴广起义的关系

【教师活动】

材料1:

“二世元年七月,发闾左適戍渔阳九百人,屯大泽乡。陈胜、吴广皆次当行。”

——司马迁《史记·陈涉世家》

材料2:

“失期,法皆斩。”

——司马迁《史记·陈涉世家》

问题:根据这两则史料,想一想,陈胜、吴广等人为什么会在大泽乡发动起义?秦朝的法律和徭役制度在其中起到了什么作用?

【学生活动】

学生分组阅读两则史料,结合课本内容进行讨论,尝试从“徭役繁重”“刑法严酷”两个角度分析陈胜、吴广起义爆发的直接原因。每组派代表发言,说明他们的理解,并尝试用一句话概括秦朝暴政与农民起义之间的关系。

【教师活动】

结合学生回答进行点评:同学们提到“去渔阳服役”“遇到大雨误期”“误期就要被杀头”,这说明秦朝不仅征发百姓服徭役,而且惩罚极其严厉——哪怕是因为自然灾害导致迟到,也要处死。这种“繁刑严诛”的制度让百姓走投无路。

再联系教材中贾谊《过秦论》的观点:“繁刑严诛,吏治刻深……其民危也。”说明秦二世继续推行严苛统治,加重赋税和刑罚,导致民众处于极度危险和痛苦之中。正是在这种背景下,陈胜、吴广“奋臂大泽”,揭竿而起,点燃了反秦的烽火。

总结知识点:

秦朝徭役繁重,大量农民被征发去边疆服役。

秦法严酷,误期即斩,使百姓生命毫无保障。

沉重的赋税和残酷的刑法激化社会矛盾。

陈胜、吴广因无法忍受暴政,在大泽乡发动起义。

起义迅速得到天下响应,反映出秦政已失民心。

【设计意图】

通过引入《史记》中的原始记载,引导学生从具体史实出发,理解陈胜、吴广起义的直接导火索,培养学生“论从史出”的历史思维能力。小组讨论促进合作学习,提升自主探究能力。教师适时点拨,帮助学生将个案(大泽乡起义)上升到对秦亡原因的整体认识,实现由点到面的思维进阶,契合新课改强调的核心素养目标。

课后任务

【任务主题】分析秦朝暴政与农民起义的关系

【基础任务】(知识巩固类)

阅读教材中关于“秦的暴政”和“陈胜、吴广起义”的内容,结合“材料研读”中的贾谊《过秦论》引文,简要归纳秦朝暴政的具体表现,并说明这些政策如何直接引发了陈胜、吴广起义。

【进阶任务】(能力提升类)

绘制“秦朝民力征调分布图”,结合教材中提到的骊山陵、阿房宫、北击匈奴、南征百越等工程,标注各地征调人数及影响范围,分析这些大规模工程对社会经济和民众生活的破坏。

【拓展任务】(跨学科探究类)

以“王侯将相宁有种乎”为主题,结合语文课中学习的议论文写作技巧,撰写一篇短文,探讨陈胜、吴广起义口号的历史意义与现实启示;同时,尝试用美术形式(如海报、漫画)表现这一口号的精神力量。

【设计意图】通过分析史料、绘制地图和跨学科表达,帮助学生理解秦朝暴政与农民起义之间的因果关系,提升历史思维能力、信息整合能力和表达能力,增强对社会公平与正义的认识。

板书设计

一、秦的暴政

赋役繁重

法律严苛

焚书坑儒

秦二世统治更加残暴

二、陈胜、吴广起义

起义原因

起义过程

建立张楚政权

起义失败

三、秦朝的灭亡

项羽、刘邦领导反秦斗争

巨鹿之战

刘邦攻入咸阳,秦朝灭亡

教学反思

本节课围绕秦的暴政与陈胜吴广起义展开,采用讲授与情境引导相结合的方式,结合图片、史料和人物故事,增强了学生的代入感。优点在于通过设问激发思考,语言上注重情感渲染,使学生较易理解暴政与起义之间的因果关系。但在史料分析环节引导不够深入,部分学生对“焚书坑儒”与社会控制的关系理解模糊。今后应加强史料解读训练,提升语言的逻辑性和层次感,促进学生深度理解历史因果关系。

课标分析

本课内容对应课程标准中“了解秦朝暴政的表现,理解陈胜、吴广起义的原因及意义”的要求。教材通过具体史实,如沉重的赋税、繁重的徭役与兵役、严酷的法律、焚书坑儒等,揭示秦朝统治的残暴性;同时叙述了陈胜、吴广因误期将被处死而揭竿而起的过程,体现人民反抗暴政的必然性。材料研读引用《过秦论》进一步强化暴政与起义之间的因果关系,旨在引导学生理解社会矛盾激化对历史事件的影响。

课前任务

课前任务

秦朝建立后,秦始皇推行统一措施,但也因________、________和严酷法律导致民怨沸腾。

秦朝向农民征收沉重的________,还大规模征调民力服________和________。

秦始皇为了控制思想,下令________和________,史称“焚书坑儒”。

秦始皇死后,继位的________更加残暴,任意屠杀大臣和亲属,加重赋役。

公元前209年,________和________在________发动起义,喊出“王侯将相宁有种乎”。

陈胜、吴广起义后建立了________政权,提出“伐无道,诛暴秦”的口号。

陈胜、吴广起义虽然失败,但反秦浪潮未平,后来________和________的军队逐渐壮大。

在________之战中,项羽以少胜多,歼灭秦军主力,加速了秦朝灭亡。

公元前207年,________率军攻入咸阳,秦朝灭亡。

秦朝仅存在了________年,成为中国历史上第一个短命的统一王朝。

项羽在巨鹿之战中命令士兵“________”,表达了与秦军决一死战的决心。

陈胜虽死,但司马迁在《史记》中评价他“________”。

参考答案

好大喜功;暴虐统治

赋税;徭役;兵役

焚书;坑儒

秦二世(胡亥)

陈胜;吴广;大泽乡

张楚

项羽;刘邦

巨鹿

刘邦

十多(15)

破釜沉舟

所置遣侯王将相竟亡秦,由涉首事也

课堂练习

第1题

【题文】朝代兴衰与统治者政策密切相关。从表格得出:加速三个王朝灭亡共同原因( )

统治者 商纣王 秦始皇 隋炀帝

政策 对外征伐,修筑豪华宫殿,征收繁重的赋税,施用酷刑等 对农民征收沉重的赋税,大规模地征调民力服徭役和兵役,实行严苛的法律等 纵情享乐,奢侈无度;征发大批的劳动力,营建一系列重大工程;屡次发动战争;等等

A.实行残暴统治 B.加强中央集权 C.实行民族压迫 D.加强文化专制

【答案】A

第2题

【题文】公元前209年,陈胜、吴广发动了我国历史上第一次农民大起义。起义军建立政权的地点是下图中的( )

A.大泽乡 B.陈 C.新安 D.咸阳

【答案】B

第3题

【题文】明末清初思想家顾炎武说:“八股之害等于焚书,而败坏人才,有甚于咸阳之郊……”其中,“八股之害等于焚书”是说二者都( )

A.削弱了儒学地位 B.引发了农民起义 C.破坏了国家统一 D.禁锢了人们思想

【答案】D

课堂总结

【教师活动】

通过本课学习,我们了解到秦朝虽然实现了统一并推行了一系列巩固统一的措施,但其暴政最终导致社会矛盾激化。秦始皇和秦二世的严刑峻法、沉重赋役、焚书坑儒等行为严重压迫人民,破坏经济,动摇了统治基础。陈胜、吴广起义是中国历史上第一次农民起义,它揭示了“官逼民反”的历史规律。秦朝的迅速灭亡说明:只有施行仁政、关注民生,才能实现国家的长治久安。

拓展迁移

材料:西汉贾谊在《过秦论》中指出,秦始皇“以暴虐为天下先”,秦二世“刑罚繁而意不恐,则令重而民弗禁”。他强调秦亡的根本原因在于“失民”,即失去民心。

问题:从贾谊的分析来看,统治者如何才能真正做到“得民心”?

答案:要“得民心”,统治者必须关注民生,减轻赋役,保障百姓基本生活;同时,法律要公正适度,避免严刑峻法带来的恐惧与不满;此外,政策制定应顺应民意,尊重社会多元声音,避免专断独行。历史表明,只有以民为本、施行仁政,才能实现国家长治久安。秦朝的速亡正是“失民心”的深刻教训。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第10课 秦末农民大起义

教材分析

本课内容涉及秦朝建立至灭亡的历史时期,主要讲述了秦朝的暴政、陈胜吴广起义以及秦朝最终被推翻的过程。本课上承《秦统一中国》,下启《西汉的建立》,在教材体系中起到了揭示秦朝迅速灭亡原因、为后续朝代更替理解奠定基础的重要作用。因此,在讲授本课时,教师应从秦朝暴政的表现入手,帮助学生理解统治失民心的后果;通过分析陈胜吴广起义的背景和意义,引导学生认识农民起义在历史发展中的作用;最后结合项羽、刘邦的反秦斗争,理清秦亡的历史逻辑,使学生形成对秦朝兴衰全过程的整体认知。

学情分析

学生在之前的学习中已经接触过秦朝统一的历史背景,具备一定的基础知识,但对秦朝暴政与农民起义之间的因果关系理解仍较薄弱。初中生处于形象思维向抽象思维过渡的阶段,对直观、生动的历史事件兴趣较高,但分析历史因果关系的能力有待提升。本课的重点在于理解秦朝暴政的表现及其引发的社会矛盾,难点在于认识陈胜吴广起义的历史意义及秦朝迅速灭亡的原因,需要学生结合材料分析暴政与起义之间的关系,并能用简洁的语言表达观点,培养初步的历史解释能力。

教学目标

【唯物史观】通过分析秦朝暴政与社会矛盾的关系,使学生理解阶级矛盾对历史发展的推动作用,初步形成从社会经济基础出发认识历史的唯物史观意识。

【时空观念】通过梳理秦始皇统治时期至秦末农民起义的时间线索与地理空间变化,使学生掌握秦朝统一与速亡的历史脉络,增强历史事件的时空定位能力。

【史料实证】通过阅读教材中的文字材料与图片资料,使学生学会从多角度提取历史信息,初步掌握运用史料分析历史事件的能力。

【历史解释】通过探讨秦朝暴政与陈胜吴广起义之间的因果关系,使学生能够客观评价历史人物与事件,提升历史解释的逻辑性与条理性。

【家国情怀】通过了解陈胜吴广起义的反抗精神及秦朝灭亡的历史教训,使学生增强对公平正义与民生福祉重要性的认识,培养历史责任感与爱国情怀。

重点难点

重点:秦的暴政表现、陈胜吴广起义原因、秦朝灭亡过程

难点:秦朝暴政与农民起义的关系、项羽刘邦反秦策略差异、秦朝速亡的历史教训

课堂导入

【教师活动】教师展示图片并介绍:“同学们,这是一块立在陕西临潼的石碑,名叫‘秦坑儒谷碑’,据说这里就是当年秦始皇‘坑儒’的地方。”接着朗读史料,引导学生思考秦始皇为何要采取如此极端的手段。

【展示材料】

▲图片注释:秦坑儒谷碑,位于陕西西安临潼,相传为秦始皇坑儒之地

“及至秦之季世,焚书坑儒,诚欲销兵天下之才,然卒之山东豪杰并起,遂以亡秦。”——《资治通鉴》

【提出问题】

听完这段话,你们觉得秦始皇为什么要烧书、还要坑杀读书人?

这样做真的能让国家更稳定吗?为什么最后秦朝反而很快就被推翻了?

【设计意图】通过图片与史料结合,引导学生初步思考秦朝暴政与灭亡之间的关系,激发学生对秦末社会矛盾和农民起义的兴趣,为学习本课内容做好情感与认知铺垫。

探究新知

秦的暴政

秦的暴政

【教师活动】

材料1:

“收泰半之赋,发闾左之戍。男子力耕不足粮饷,女子纺绩不足衣服。”

——《汉书·食货志》

材料2:

“赭衣塞路,囹圄成市,天下愁怨。”

——《汉书·刑法志》

材料3:

“始皇乃使蒙恬北筑长城,胡人不敢南下而牧马。”

——《史记·秦始皇本纪》

材料4:

“燔诗书而明法令。”

——《韩非子·和氏》

▲图片注释:秦朝刑具

问题:

结合以上史料和图片,你认为秦朝的统治有哪些突出特点?这些措施对百姓生活和社会发展可能产生什么影响?

【学生活动】

学生以小组为单位,阅读四则史料和观察刑具图片,围绕以下任务展开探究:

从材料中提取关键词,如“泰半之赋”“闾左之戍”“赭衣塞路”等,尝试解释其含义;

结合图片中的刑具,推测秦朝法律的执行方式;

分析秦始皇在统一后采取的政策,哪些属于巩固统一的措施,哪些可能演变为暴政;

讨论“焚书坑儒”“修长城”“建陵墓”等事件背后的动机与代价,思考“功”与“过”的关系。

小组记录讨论结果,准备简要汇报。

【教师活动】

针对学生汇报进行点评与深化讲解:

首先,材料1中“泰半之赋”指农民要上交三分之二的收成作为赋税,说明赋税极其沉重;“发闾左之戍”指征调贫苦百姓服兵役,反映出徭役兵役的广泛性。这与教材中“征收沉重赋税”“大规模征调民力”相印证。

其次,材料2“赭衣塞路”指穿囚衣的人挤满道路,“囹圄成市”形容监狱像集市一样拥挤,说明犯罪人数极多。结合教材中“法律严苛”“一人犯法,亲属邻里受牵连”,可见秦法之密、刑罚之滥。再看图片中的秦朝刑具,如铁钳、脚镣等,是限制人身自由和实施肉刑的实物证据,反映出刑罚的残酷性。

材料3提到修筑长城,虽有抵御匈奴的积极意义,但“北击匈奴及修筑长城征派40万人”,导致大量劳动力脱离生产,加重人民负担。

材料4“燔诗书而明法令”正是“焚书”的历史记载。后来“坑儒”事件进一步压制思想自由,禁锢民众言论,体现秦始皇对思想控制的极端手段。

最后,秦二世继位后“屠杀兄弟姐妹”“加重赋役”“继续营建工程”,使社会矛盾进一步激化,最终导致民不聊生,为秦朝迅速灭亡埋下伏笔。

总结知识点:

秦朝赋税沉重,农民需缴纳三分之二收成,经济负担极重。

全国每年约300万成年男子服役,严重影响农业生产。

法律严苛,连坐制度普遍,刑罚残酷,刑具种类繁多。

“焚书坑儒”压制思想,破坏文化传承。

秦二世延续并加剧暴政,激起民众强烈不满。

【设计意图】

通过精选四则真实史料与教材图片相结合,引导学生从原始记载出发,自主解读秦朝统治的多重面貌。问题设计具有启发性,促使学生区分“巩固统一”与“暴政”的界限,培养历史辨析能力。小组合作探究提升自主学习与协作能力,教师点评则帮助学生建立史实与结论之间的逻辑联系,落实“论从史出”的历史思维训练,符合新课改倡导的探究式学习理念。

陈胜、吴广起义

陈胜、吴广起义

【教师活动】

材料1:

“二世元年七月,发闾左適戍渔阳,九百人屯大泽乡。陈胜、吴广皆次当行,为屯长。会天大雨,道不通,度已失期。失期,法皆斩。”

——司马迁《史记·陈涉世家》

材料2:

“今亡亦死,举大计亦死,等死,死国可乎?”

——司马迁《史记·陈涉世家》

材料3:

“王侯将相宁有种乎!”

——司马迁《史记·陈涉世家》

▲《陈胜、吴广起义》

问题:

根据《史记》记载,陈胜、吴广为什么选择在大泽乡发动起义?他们喊出“王侯将相宁有种乎”这句话,表达了怎样的思想?这幅画描绘了什么场景?从中你能感受到当时起义者的什么情绪?

【学生活动】

学生分组阅读三则《史记》原文节选,结合教材内容和图片进行讨论:

分析起义爆发的直接原因和根本原因;

解读“王侯将相宁有种乎”的含义,并联系现实谈谈这句话为何能鼓舞人心;

观察图片中人物的姿态、动作和神情,推测画面表现的是哪个历史场景,体会当时农民的情绪状态;

每组派代表发言,用一句话概括起义爆发的历史意义。

【教师活动】

结合学生回答进行点评与深化讲解:

首先,《史记》明确记载“失期,法皆斩”,说明秦朝法律极其严酷——哪怕因自然灾害误期也要处死全体戍卒。这是起义爆发的直接导火索。而更深层的原因是秦朝长期的暴政:徭役繁重、刑罚严酷、赋税沉重,百姓苦不堪言。陈胜、吴广作为贫苦农民出身的屯长,深知民众疾苦,因此在生死关头选择反抗。

其次,“王侯将相宁有种乎”是一句极具革命性的口号。它否定了贵族世袭特权,提出普通人也能成就伟业的思想,在等级森严的封建社会具有划时代意义。这句话打破了“贵贱天定”的传统观念,点燃了底层人民争取尊严与权利的希望。

再看图片《陈胜、吴广起义》,画面中人物高举竹竿、怒目圆睁,姿态激昂,背景为风雨交加的荒野,生动再现了“斩木为兵,揭竿为旗”的场景。这种视觉冲击帮助我们理解:这不是一场有组织的军事行动,而是一群走投无路的农民在绝境中爆发的集体抗争,充满了悲壮与勇气。

最终,这场起义虽失败,但它揭开了反秦斗争的序幕。正如司马迁评价:“陈胜虽已死,其所置遣侯王将相竟亡秦,由涉首事也。”说明其历史地位不可替代。

总结知识点:

陈胜、吴广起义爆发的直接原因是戍边误期将被处死,根本原因是秦朝的残暴统治。

起义口号“王侯将相宁有种乎”否定了贵族特权,体现了初步的平等思想。

大泽乡起义是中国历史上第一次大规模农民起义,具有开创性意义。

起义虽失败,但动摇了秦朝统治基础,引发全国反秦浪潮。

图片《陈胜、吴广起义》形象展现了农民揭竿而起的场景,反映民众反抗压迫的强烈情绪。

【设计意图】

通过引入《史记》原始文献,培养学生从一手史料中提取信息的能力,提升史料实证素养;结合图像材料,增强历史情境代入感,发展历史解释能力;围绕核心问题展开小组讨论,激发学生自主探究兴趣,锻炼批判性思维;紧扣“为什么起义”“口号意义”“图像解读”三个维度,全面构建对事件起因、性质与影响的理解,落实新课标“探究新知”的教学要求。

张楚政权的建立与反秦斗争

【教师活动】

材料4:

“攻大泽乡,收而攻蕲。蕲下,乃令符离人葛婴将兵徇蕲以东……比至陈,车六七百乘,骑千余,卒数万人。”

——司马迁《史记·陈涉世家》

材料5:

“陈涉乃立为王,号为张楚。”

——司马迁《史记·陈涉世家》

材料6:

“诸郡县苦秦吏者,皆刑其长吏,杀之以应陈涉。”

——司马迁《史记·陈涉世家》

问题:

从材料看,张楚政权是如何建立的?为什么各地会“杀其长吏,以应陈涉”?这说明了什么?

【学生活动】

学生阅读三则《史记》材料,完成以下任务:

在地图上标出“大泽乡—蕲—陈县”的进军路线(可用简易草图);

分析陈胜称王的过程及其政治意义;

讨论“天下云集响应”的社会基础,思考为何六国旧贵族和普通百姓都支持起义;

小组合作归纳张楚政权的影响。

【教师活动】

针对学生作答进行点评与补充讲解:

材料显示,起义军从大泽乡出发,接连攻克蕲、陈等地,队伍迅速壮大至数万人,具备了建立政权的基础。在攻占陈县后,当地豪杰劝说陈胜称王,认为他“伐无道,诛暴秦”,应“为王以令天下”。于是陈胜自立为王,国号“张楚”,即“张大楚国”之意,既呼应楚地民心,又具有反秦复国的政治号召力。

更重要的是,史料记载“诸郡县苦秦吏者,皆刑其长吏,杀之以应陈涉”,说明秦朝地方统治已极度不得人心。不仅农民,连六国贵族也趁机起兵,如项梁、项羽在吴地起兵,刘邦在沛县响应。这反映出秦统一后未能有效整合社会,高压政策激化矛盾,一旦出现突破口,便形成燎原之势。

因此,张楚政权虽存在时间短,但它完成了从“局部暴动”到“建立政权、号令天下”的转变,标志着起义进入新阶段。

总结知识点:

起义军攻占陈县后,力量壮大,陈胜被拥立为王,建立张楚政权。

“张楚”意为“张大楚国”,具有恢复楚国、反抗秦朝的政治象征意义。

张楚政权的建立使起义由自发反抗发展为有组织的政治斗争。

全国各地纷纷响应,“杀其长吏以应陈涉”,形成广泛的反秦浪潮。

六国旧贵族乘势而起,与农民军共同推动反秦斗争深入发展。

【设计意图】

通过分析《史记》中关于起义发展过程的记载,引导学生理解政权建立的历史条件与政治意义;借助地理路线梳理,增强时空观念;通过探讨“为何响应”,帮助学生认识秦亡的社会根源,培养历史解释能力;强调张楚政权的组织性和号召力,突出其在中国农民战争史上的里程碑地位,深化对“第一次农民大起义”历史价值的理解。

起义的失败与历史影响

【教师活动】

材料7:

“吴广素爱人,士卒多为用者。将尉醉,广故数言欲亡,忿恚尉,令辱之,以激怒其众。”

——司马迁《史记·陈涉世家》

材料8:

“陈胜虽已死,其所置遣侯王将相竟亡秦,由涉首事也。”

——司马迁《史记·陈涉世家》

问题:

吴广为何深受士兵爱戴?他的结局说明了起义军内部存在什么问题?如何理解司马迁所说的“由涉首事也”?

【学生活动】

学生阅读材料并结合教材内容开展探究活动:

分角色扮演陈胜、吴广、士兵、秦军将领,模拟荥阳对峙与内部冲突场景;

分析起义失败的内外因,填写“失败原因分析表”(外部压力、内部矛盾、军事弱点等);

讨论:陈胜、吴广死了,为什么司马迁还说“竟亡秦,由涉首事也”?

撰写一句评语,评价陈胜的历史地位。

【教师活动】

结合学生表演与讨论进行点评与升华:

吴广“素爱人”,平时体恤士卒,因此深得军心。但在围攻荥阳时,因久攻不下,与部将产生矛盾,最终被部下杀害,反映出起义军缺乏统一指挥、内部不团结的问题。后来陈胜在退却途中也被车夫杀害,说明队伍中仍存在旧等级观念和利益冲突,组织松散,难以持久作战。

同时,起义军多为临时聚集的农民,未受正规训练,面对秦军武装的数十万刑徒(如章邯率领的骊山刑徒军),战斗力明显不足。加之孤军深入、缺乏后援,最终被各个击破。

然而,司马迁高度评价陈胜:“其所置遣侯王将相竟亡秦,由涉首事也。”意思是,虽然陈胜死了,但他派出的将领和影响带动了后来的反秦力量,最终推翻秦朝的刘邦、项羽等人,都是在他的鼓舞下起兵的。因此,他是反秦运动的发起者和精神领袖。

这说明:历史评价不能只看成败,更要看开创性贡献。陈胜、吴广点燃了反抗的火种,是中国农民抗争史上的第一座丰碑。

总结知识点:

起义失败的主要原因包括:秦军反扑强大、起义军缺乏训练、内部矛盾突出、缺乏后援。

吴广被部将杀害,陈胜被车夫所杀,暴露起义军内部管理混乱、组织松散的问题。

尽管起义失败,但其掀起的反秦浪潮持续发展,为秦朝灭亡奠定基础。

司马迁肯定陈胜“首事”之功,认为他是亡秦事业的开端者。

陈胜、吴广虽败犹荣,其反抗精神和历史首创性永载史册。

【设计意图】

通过角色扮演增强学生对历史情境的体验感,理解人物命运与时代局限;利用失败原因分析表,训练学生多角度归纳历史问题的能力;聚焦司马迁的评价,引导学生超越“成王败寇”的简单判断,学会从长远影响评价历史人物,培养历史价值观;强调“首事”意义,帮助学生建立正确的历史进步观,理解人民群众在历史变革中的作用,全面落实核心素养目标。

秦朝的灭亡

秦朝的灭亡

【教师活动】

材料1:

“项羽乃悉引兵渡河,皆沉船,破釜甑,烧庐舍,持三日粮,以示士卒必死,无一还心。”

——《史记·项羽本纪》

材料2:

“沛公入咸阳,诸将皆争走金帛财物之府分之,何独先入收秦丞相御史律令图书藏之。”

——《史记·萧相国世家》

▲图片注释:项羽破釜沉舟,激励将士奋勇杀敌(若为巨鹿之战图);或刘邦率军进入咸阳,秦朝灭亡(若为咸阳受降图)

问题:

从“破釜沉舟”和“收图籍”两个历史细节中,你能看出项羽和刘邦在领导反秦斗争中分别表现出怎样的特点?这些特点对秦朝的灭亡产生了什么影响?

【学生活动】

学生分组阅读两则史料,结合教材内容进行5分钟小组讨论,完成以下任务:

找出材料中体现项羽、刘邦行为的关键词语(如“沉船”“破釜甑”“收律令图书”等);

分析两人行为背后的战略意图和性格特征;

推测这些行为如何帮助他们赢得战争、加速秦朝灭亡;

每组派代表用一句话概括“谁更有可能最终取得天下”,并说明理由。

【教师活动】

针对学生回答,教师结合史料与图片进行点评与深化讲解:

对“破釜沉舟”的分析:项羽下令“沉船、破釜甑”,说明他采取了断绝退路的极端方式,激发士兵死战决心。这反映出他骁勇果敢、善于激励士气的特点。结合巨鹿之战以少胜多的历史背景,正是这种决绝的战斗精神,使起义军在关键时刻歼灭秦军主力,彻底动摇了秦朝的军事根基。

对“收图籍”的分析:刘邦进入咸阳后,其他将领争抢财物,唯有萧何(受刘邦重用)第一时间收集秦朝的律令、地图和户籍资料。这说明刘邦团队注重制度建设和长远规划。掌握这些“图书”,意味着掌握了全国人口、赋税、法律等关键信息,为日后治理天下打下基础。

结合图片(如“刘邦入咸阳”图):图中若表现刘邦接受子婴投降、军纪严明的场景,可进一步说明刘邦注重民心、善于笼络人才的政治智慧。

总结知识点:

项羽在巨鹿之战中破釜沉舟,以少胜多,歼灭秦军主力,加速秦朝崩溃。

刘邦抓住时机进军咸阳,注重收揽人才与制度资源,最终迫使秦朝投降。

公元前207年,秦王子婴出城投降,秦朝灭亡,距其建立仅十余年。

秦朝虽强盛一时,但因暴政失去民心,终被农民起义推翻。

【设计意图】

通过引入《史记》原始记载,引导学生从具体历史细节中提取人物性格与战略特点,培养“论从史出”的历史思维能力;借助对比分析项羽与刘邦的不同做法,提升学生比较、归纳与推理能力;小组合作促进自主探究与表达交流,体现新课改倡导的“以学生为主体”的教学理念;最终落脚于秦朝灭亡的根本原因与历史启示,帮助学生建立结构化知识体系,理解“得民心者得天下”的历史规律。

材料研读

秦朝的施政与陈胜吴广起义的关系

【教师活动】

材料1:

“二世元年七月,发闾左適戍渔阳九百人,屯大泽乡。陈胜、吴广皆次当行。”

——司马迁《史记·陈涉世家》

材料2:

“失期,法皆斩。”

——司马迁《史记·陈涉世家》

问题:根据这两则史料,想一想,陈胜、吴广等人为什么会在大泽乡发动起义?秦朝的法律和徭役制度在其中起到了什么作用?

【学生活动】

学生分组阅读两则史料,结合课本内容进行讨论,尝试从“徭役繁重”“刑法严酷”两个角度分析陈胜、吴广起义爆发的直接原因。每组派代表发言,说明他们的理解,并尝试用一句话概括秦朝暴政与农民起义之间的关系。

【教师活动】

结合学生回答进行点评:同学们提到“去渔阳服役”“遇到大雨误期”“误期就要被杀头”,这说明秦朝不仅征发百姓服徭役,而且惩罚极其严厉——哪怕是因为自然灾害导致迟到,也要处死。这种“繁刑严诛”的制度让百姓走投无路。

再联系教材中贾谊《过秦论》的观点:“繁刑严诛,吏治刻深……其民危也。”说明秦二世继续推行严苛统治,加重赋税和刑罚,导致民众处于极度危险和痛苦之中。正是在这种背景下,陈胜、吴广“奋臂大泽”,揭竿而起,点燃了反秦的烽火。

总结知识点:

秦朝徭役繁重,大量农民被征发去边疆服役。

秦法严酷,误期即斩,使百姓生命毫无保障。

沉重的赋税和残酷的刑法激化社会矛盾。

陈胜、吴广因无法忍受暴政,在大泽乡发动起义。

起义迅速得到天下响应,反映出秦政已失民心。

【设计意图】

通过引入《史记》中的原始记载,引导学生从具体史实出发,理解陈胜、吴广起义的直接导火索,培养学生“论从史出”的历史思维能力。小组讨论促进合作学习,提升自主探究能力。教师适时点拨,帮助学生将个案(大泽乡起义)上升到对秦亡原因的整体认识,实现由点到面的思维进阶,契合新课改强调的核心素养目标。

课后任务

【任务主题】分析秦朝暴政与农民起义的关系

【基础任务】(知识巩固类)

阅读教材中关于“秦的暴政”和“陈胜、吴广起义”的内容,结合“材料研读”中的贾谊《过秦论》引文,简要归纳秦朝暴政的具体表现,并说明这些政策如何直接引发了陈胜、吴广起义。

【进阶任务】(能力提升类)

绘制“秦朝民力征调分布图”,结合教材中提到的骊山陵、阿房宫、北击匈奴、南征百越等工程,标注各地征调人数及影响范围,分析这些大规模工程对社会经济和民众生活的破坏。

【拓展任务】(跨学科探究类)

以“王侯将相宁有种乎”为主题,结合语文课中学习的议论文写作技巧,撰写一篇短文,探讨陈胜、吴广起义口号的历史意义与现实启示;同时,尝试用美术形式(如海报、漫画)表现这一口号的精神力量。

【设计意图】通过分析史料、绘制地图和跨学科表达,帮助学生理解秦朝暴政与农民起义之间的因果关系,提升历史思维能力、信息整合能力和表达能力,增强对社会公平与正义的认识。

板书设计

一、秦的暴政

赋役繁重

法律严苛

焚书坑儒

秦二世统治更加残暴

二、陈胜、吴广起义

起义原因

起义过程

建立张楚政权

起义失败

三、秦朝的灭亡

项羽、刘邦领导反秦斗争

巨鹿之战

刘邦攻入咸阳,秦朝灭亡

教学反思

本节课围绕秦的暴政与陈胜吴广起义展开,采用讲授与情境引导相结合的方式,结合图片、史料和人物故事,增强了学生的代入感。优点在于通过设问激发思考,语言上注重情感渲染,使学生较易理解暴政与起义之间的因果关系。但在史料分析环节引导不够深入,部分学生对“焚书坑儒”与社会控制的关系理解模糊。今后应加强史料解读训练,提升语言的逻辑性和层次感,促进学生深度理解历史因果关系。

课标分析

本课内容对应课程标准中“了解秦朝暴政的表现,理解陈胜、吴广起义的原因及意义”的要求。教材通过具体史实,如沉重的赋税、繁重的徭役与兵役、严酷的法律、焚书坑儒等,揭示秦朝统治的残暴性;同时叙述了陈胜、吴广因误期将被处死而揭竿而起的过程,体现人民反抗暴政的必然性。材料研读引用《过秦论》进一步强化暴政与起义之间的因果关系,旨在引导学生理解社会矛盾激化对历史事件的影响。

课前任务

课前任务

秦朝建立后,秦始皇推行统一措施,但也因________、________和严酷法律导致民怨沸腾。

秦朝向农民征收沉重的________,还大规模征调民力服________和________。

秦始皇为了控制思想,下令________和________,史称“焚书坑儒”。

秦始皇死后,继位的________更加残暴,任意屠杀大臣和亲属,加重赋役。

公元前209年,________和________在________发动起义,喊出“王侯将相宁有种乎”。

陈胜、吴广起义后建立了________政权,提出“伐无道,诛暴秦”的口号。

陈胜、吴广起义虽然失败,但反秦浪潮未平,后来________和________的军队逐渐壮大。

在________之战中,项羽以少胜多,歼灭秦军主力,加速了秦朝灭亡。

公元前207年,________率军攻入咸阳,秦朝灭亡。

秦朝仅存在了________年,成为中国历史上第一个短命的统一王朝。

项羽在巨鹿之战中命令士兵“________”,表达了与秦军决一死战的决心。

陈胜虽死,但司马迁在《史记》中评价他“________”。

参考答案

好大喜功;暴虐统治

赋税;徭役;兵役

焚书;坑儒

秦二世(胡亥)

陈胜;吴广;大泽乡

张楚

项羽;刘邦

巨鹿

刘邦

十多(15)

破釜沉舟

所置遣侯王将相竟亡秦,由涉首事也

课堂练习

第1题

【题文】朝代兴衰与统治者政策密切相关。从表格得出:加速三个王朝灭亡共同原因( )

统治者 商纣王 秦始皇 隋炀帝

政策 对外征伐,修筑豪华宫殿,征收繁重的赋税,施用酷刑等 对农民征收沉重的赋税,大规模地征调民力服徭役和兵役,实行严苛的法律等 纵情享乐,奢侈无度;征发大批的劳动力,营建一系列重大工程;屡次发动战争;等等

A.实行残暴统治 B.加强中央集权 C.实行民族压迫 D.加强文化专制

【答案】A

第2题

【题文】公元前209年,陈胜、吴广发动了我国历史上第一次农民大起义。起义军建立政权的地点是下图中的( )

A.大泽乡 B.陈 C.新安 D.咸阳

【答案】B

第3题

【题文】明末清初思想家顾炎武说:“八股之害等于焚书,而败坏人才,有甚于咸阳之郊……”其中,“八股之害等于焚书”是说二者都( )

A.削弱了儒学地位 B.引发了农民起义 C.破坏了国家统一 D.禁锢了人们思想

【答案】D

课堂总结

【教师活动】

通过本课学习,我们了解到秦朝虽然实现了统一并推行了一系列巩固统一的措施,但其暴政最终导致社会矛盾激化。秦始皇和秦二世的严刑峻法、沉重赋役、焚书坑儒等行为严重压迫人民,破坏经济,动摇了统治基础。陈胜、吴广起义是中国历史上第一次农民起义,它揭示了“官逼民反”的历史规律。秦朝的迅速灭亡说明:只有施行仁政、关注民生,才能实现国家的长治久安。

拓展迁移

材料:西汉贾谊在《过秦论》中指出,秦始皇“以暴虐为天下先”,秦二世“刑罚繁而意不恐,则令重而民弗禁”。他强调秦亡的根本原因在于“失民”,即失去民心。

问题:从贾谊的分析来看,统治者如何才能真正做到“得民心”?

答案:要“得民心”,统治者必须关注民生,减轻赋役,保障百姓基本生活;同时,法律要公正适度,避免严刑峻法带来的恐惧与不满;此外,政策制定应顺应民意,尊重社会多元声音,避免专断独行。历史表明,只有以民为本、施行仁政,才能实现国家长治久安。秦朝的速亡正是“失民心”的深刻教训。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史