第11课 西汉建立和“文景之治” 教学设计

文档属性

| 名称 | 第11课 西汉建立和“文景之治” 教学设计 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 586.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-29 11:32:03 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第11课 西汉建立和“文景之治”

教材分析

本课内容涉及秦朝灭亡后至西汉初期的历史,主要讲述了楚汉之争、西汉建立以及汉初统治者实行休养生息政策和“文景之治”的发展情况。本课上承秦朝暴政与灭亡,下启西汉强盛与汉武帝时期的发展,在教材体系中起到承前启后的重要作用。通过学习楚汉战争中刘邦取胜的原因,可以帮助学生理解得民心者得天下的道理;通过分析汉初休养生息政策和“文景之治”的表现,有助于学生认识经济发展与社会稳定之间的关系,并理解轻徭薄赋、重视农业等政策对恢复国力的重要作用,从而为后续学习西汉鼎盛时期的历史奠定基础。

学情分析

学生在之前的学习中已经接触过秦朝灭亡和楚汉相争的简单经过,具备一定的历史事件认知基础。初中生处于形象思维向抽象思维过渡阶段,对故事性强的内容较易理解,但对政策、制度等抽象概念理解能力较弱。本课的重点在于理解楚汉之争的结果与西汉建立的关系,以及休养生息政策对西汉初期恢复生产的积极作用,难点在于分析“文景之治”出现的原因与表现,并理解其对西汉长期稳定发展的意义。教学中应结合图片、史料和具体事例,帮助学生形成清晰的历史脉络,提升归纳与分析能力。

教学目标

【唯物史观】通过分析楚汉之争与西汉建立的历史背景及“文景之治”的社会成效,使学生理解经济基础与上层建筑之间的关系,初步树立人民群众是历史创造者的唯物史观意识。

【时空观念】通过梳理西汉从建立到“文景之治”的发展脉络,使学生掌握秦亡汉兴的时间顺序与空间变化,形成对早期汉代政治、经济格局的时空认知。

【史料实证】通过对“约法三章”“休养生息”等史料的分析,使学生学会从历史材料中提取有效信息,增强依据史实进行合理推断的能力。

【历史解释】通过比较项羽与刘邦的治军治国策略,使学生能够客观评价历史人物与政策,提升多角度解释历史现象的能力。

【家国情怀】通过了解汉初统治者轻徭薄赋、与民休息的治国理念,使学生感悟以民为本、勤俭治国的传统政治智慧,增强民族认同感与责任感。

重点难点

重点:楚汉之争、西汉建立、休养生息政策、文景之治

难点:项羽失败的原因、汉初和亲政策的理解、休养生息政策的作用

课堂导入

【教师活动】教师展示两块西汉瓦当图片,引导学生观察图案内容,并简要介绍瓦当的用途和象征意义,激发学生对西汉初期历史的兴趣。

【展示材料】

▲“汉并天下”瓦当

▲“与天久长”瓦当

“汉兴,扫除烦苛,与民休息。” ——《汉书·食货志》

【提出问题】

这些瓦当上的文字想表达什么意思?如果你是当时的工匠,你会刻什么字上去?

汉朝刚建立时,统治者为什么要“与民休息”?这样做会带来什么好处?

【设计意图】通过观察瓦当图片和理解史料,引导学生从视觉材料中提取历史信息,初步思考西汉初年统治理念与社会发展的关系,为学习“文景之治”奠定兴趣和认知基础。

探究新知

楚汉之争与西汉建立

楚汉之争与西汉建立

【教师活动】

材料1:项羽乃悉引兵渡河,皆沉船,破釜甑,烧庐舍,持三日粮,以示士卒必死,无一还心。——《史记·项羽本纪》

材料2:汉王之入蜀,数有赐遗吏民,除秦苛法,约法三章,秦人大悦。——《汉书·高帝纪》

材料3:项羽有一范增而不能用,此其所以为我擒也。——《史记·高祖本纪》

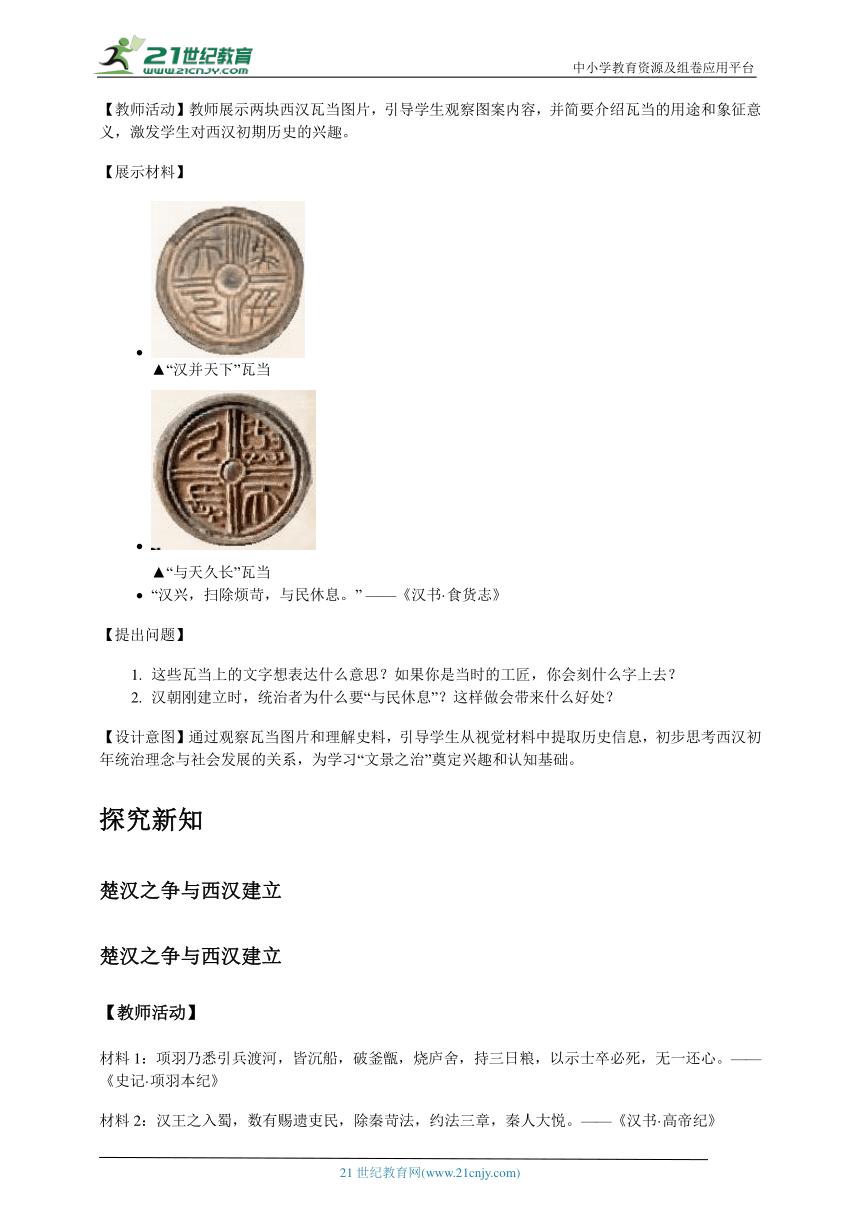

▲汉高祖(公元前256—前195)

问题:从材料中可以看出,项羽和刘邦在治军、治国方面有哪些不同?这些差异如何影响了楚汉之争的结局?

【学生活动】

学生分组阅读三则史料,结合教材内容进行5分钟小组讨论,填写对比表格(项羽 vs 刘邦),从“用人态度”“对待百姓”“军事策略”三个方面归纳两人差异,并尝试解释为何刘邦最终获胜。每组派一名代表简要汇报讨论结果。

【教师活动】

结合学生回答进行点评与深化:

针对“破釜沉舟”材料(材料1),指出项羽作战勇猛、意志坚决,体现其军事才能,但“沉船破釜”也反映其依赖武力、不留退路的刚烈性格,为日后失败埋下伏笔。

材料2中“约法三章”说明刘邦入咸阳后迅速争取民心,废除秦朝严刑峻法,赢得百姓支持,体现其政治智慧。

材料3中刘邦自述“不能用范增”是项羽败因,反衬自己善于听取意见、重用人才(如张良、萧何、韩信),形成团队合力。

结合图片“汉高祖”,引导学生观察画像中刘邦的仪态与服饰,体现其作为开国君主的威严形象,强化其历史地位。

进一步说明:楚汉之争不仅是军事较量,更是政治智慧与人心向背的较量。项羽虽强,但失民心、失人才;刘邦以弱胜强,关键在于“得人”与“得民”。

总结知识点:

楚汉之争是刘邦与项羽为争夺全国统治权进行的战争,历时四年。

项羽自封西楚霸王,分封诸侯;刘邦被封为汉王,后起兵对抗。

项羽刚愎自用,依赖武力,不善用人;刘邦注重收揽民心,善用人才。

公元前202年,刘邦在垓下之战击败项羽,建立汉朝,定都长安,史称西汉,刘邦即汉高祖。

【设计意图】

通过引入《史记》《汉书》中的原始史料,引导学生从一手材料中提取历史信息,培养史料实证意识;结合图片增强历史人物的具象认知;以问题驱动小组合作探究,提升学生分析比较与归纳能力;紧扣“民心”与“人才”两大主线,帮助学生理解历史发展趋势,发展历史解释素养,符合新课改倡导的自主、合作、探究学习方式。

汉高祖的休养生息政策

汉高祖的休养生息政策

【教师活动】

材料1:

“天下初定,民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。”

——《汉书·食货志》

问题:从这段史料中,你能感受到西汉初年面临怎样的社会状况?为什么会这样?

【学生活动】

学生分组阅读材料1,结合教材第一段内容,讨论并填写“西汉初年社会状况”表格(包括:经济、人口、农业、统治困境等方面),每组派代表发言。

【教师活动】

分析点评:同学们提到“百姓吃不上饭”“田地荒了”“死人很多”,这正是汉初的真实写照。秦朝暴政加上多年战乱,导致社会生产几乎崩溃。正如材料所说,“人相食,死者过半”,说明当时饥荒严重到极点。连皇帝都凑不齐四匹颜色一样的马,将相坐牛车,可见国家多么贫穷。这种情况下,新建立的汉朝必须解决两个核心问题:一是恢复经济,二是巩固政权。

总结知识点:

秦末战乱和暴政导致社会经济严重破坏

西汉初年民生凋敝,人口锐减,田地荒芜

统治者面临恢复生产和稳定政权的双重挑战

【设计意图】

通过引入《汉书·食货志》的原始记载,引导学生从第一手史料中感知历史情境,培养史料实证意识。小组合作分析社会问题,提升信息提取与归纳能力,为理解政策出台背景奠定基础。

休养生息政策的措施

【教师活动】

材料2:

“高祖令士兵皆罢归家……以功劳行田宅。”“民以饥饿自卖为奴婢者,皆免为庶人。”

——《汉书·高帝纪》

▲(若教材中有相关插图如“汉初百姓耕作场景”或“士兵返乡图”,应在此处插入并标注原注释)

问题:汉高祖采取了哪些具体措施来恢复农业生产?这些措施分别解决了什么问题?

【学生活动】

学生阅读材料2,对照教材内容,完成“休养生息政策措施卡”:列出政策名称、具体内容、目的(解决的问题)。之后进行角色扮演——一名学生扮演汉高祖,其他同学提问:“您为什么让士兵回家种地?”“为什么要释放奴婢?”等,加深理解。

【教师活动】

分析点评:同学们发现,“让士兵还乡务农”增加了劳动力;“释放奴婢为平民”让更多人能参与耕种。这些都是在“增人”——增加农业人口。而“以功劳行田宅”则是把土地分给有功之人,既奖励将士,又推动土地开垦。这些措施共同目标是恢复农业,稳定民心。

结合教材,“轻徭薄赋”也是关键。把田租定为“十五税一”,意味着农民只需交出十五分之一的收成,负担大大减轻。这就像今天减税鼓励创业一样,目的是让大家愿意种地、安心生产。

总结知识点:

让士兵还乡务农,增加农业劳动力

释放因饥荒卖身为奴者,恢复其平民身份

实行轻徭薄赋,田租为“十五税一”

减免徭役和兵役,减轻百姓负担

【设计意图】

通过史料与角色扮演相结合的方式,帮助学生理解政策背后的现实考量,增强历史同理心。活动设计注重知识迁移与表达训练,促进学生主动建构知识体系。

休养生息政策的效果

【教师活动】

材料3:

“至武帝之初,七十年间,国家亡事,非遇水旱,则民人给家足。都鄙廪庾尽满,而府库余财。”

——《汉书·食货志》

问题:这段材料说明了什么?从“民不得温饱”到“民人给家足”,发生了怎样的变化?这与汉初政策有何关系?

【学生活动】

学生阅读材料3,结合教材中“经过汉初统治者多年的治理……”一段,绘制“西汉经济变化曲线图”(横轴为时间:高祖→文帝→景帝→武帝初;纵轴为经济发展水平),并在图上标注关键政策节点,解释趋势原因。

【教师活动】

分析点评:这条曲线应该是“低开高走”。汉高祖时期起点很低,但实施休养生息后,经济逐步回升。到了汉武帝初期,已经“仓库都满了,国库里还有多余的钱”。这正是多年坚持轻税、重农、少征发的结果。虽然材料说的是武帝时的情况,但它反映的是从高祖开始积累的成果。

这也说明,一个好的政策需要时间才能见效。汉初几代皇帝都延续了高祖的思路,才有了后来的“文景之治”。

总结知识点:

休养生息政策使西汉经济逐步恢复

社会局势趋于稳定,百姓生活改善

为“文景之治”和汉武帝时期的强盛奠定基础

【设计意图】

通过绘制趋势图,培养学生时空观念和数据分析能力。引导学生认识历史发展的连续性,理解“量变到质变”的历史进程,提升历史解释素养。

汉高祖对匈奴的和亲政策

【教师活动】

材料4:

“高祖患之,乃使刘敬奉宗室女翁主为单于阏氏,岁奉匈奴絮缯酒米食物各有数。”

——《汉书·匈奴传》

问题:面对匈奴袭扰,汉高祖为什么不选择打仗,而是选择“和亲”?这种做法有什么利弊?

【学生活动】

学生阅读材料4,结合教材相关内容,开展“历史决策模拟”活动:假设你是汉初大臣,面对匈奴问题,提出“主战派”与“主和派”两种方案,并从经济、军事、民生角度比较优劣,最后投票选择更合理的策略。

【教师活动】

分析点评:有同学说“打不起仗”,这是关键!当时国家穷,军队疲惫,百姓需要休养。如果再发动战争,可能重蹈秦朝覆辙。所以汉高祖选择“和亲”——送公主、给物资,换来和平环境。这不是软弱,而是务实。

这种政策虽然不能彻底解决问题,但在当时是最合适的选择,为国内发展赢得了宝贵时间。

总结知识点:

匈奴不断袭扰边疆,威胁国家安全

汉初国力虚弱,不具备大规模作战条件

采取和亲政策,换取边境和平,保障经济发展

【设计意图】

通过模拟决策,培养学生历史判断力和多角度分析能力。让学生理解“和亲”不是屈辱,而是在特定历史条件下的理性选择,增强历史理解的深度与温度。

相关史事:陆贾谏言

【教师活动】

材料5:

陆贾曰:“汤武逆取而以顺守之,文武并用,长久之术也。”

——《史记·郦生陆贾列传》

问题:陆贾为什么反对“马上治天下”?他的观点对汉高祖有什么影响?

【学生活动】

学生阅读材料5,观看教师提供的《陆贾谏汉高祖》文字情境剧片段(教师朗读或学生分角色朗读),然后围绕“打天下”与“治天下”的区别展开辩论:正方“可以马上治天下”,反方“不能马上治天下”。

【教师活动】

分析点评:同学们在辩论中提到,“打仗靠武力,治国靠制度”“百姓要吃饭,不是天天打仗”,这正是陆贾想表达的核心思想。他提醒高祖:夺取天下靠武力,但守住天下必须行仁政、重教化、法先圣。

汉高祖最终采纳建议,命陆贾写《新语》十二篇,总结秦亡教训,开启汉初重视文治的风气。这是从“武力统治”向“文治安邦”转变的重要标志。

总结知识点:

陆贾主张“逆取顺守”,反对仅靠武力治国

提出行仁义、法先圣的治国理念

推动汉初统治思想由“马上得之”转向“文治安邦”

【设计意图】

通过辩论活动激发思维碰撞,帮助学生理解治国理念的转变。借助陆贾的谏言,揭示汉初政治思想转型的关键节点,培养学生历史思辨能力与价值判断能力。

"文景之治"

文景之治

【教师活动】

材料1:

“孝文帝从代来,即位二十三年,宫室苑囿狗马服御无所增益……尝欲作露台,召匠计之,直百金。上曰:‘百金,中人十家之产也。’遂止不作。”

——《史记·孝文本纪》

材料2:

“景帝令民得借官仓谷种,又徙贫民于膏腴之地,赐爵一级,复六年。”

——《汉书·食货志》

材料3:

“文帝时,纵民得铸钱、冶铁、煮盐,吴王擅鄣海泽,邓通专山川之利。”

——《盐铁论·复古篇》

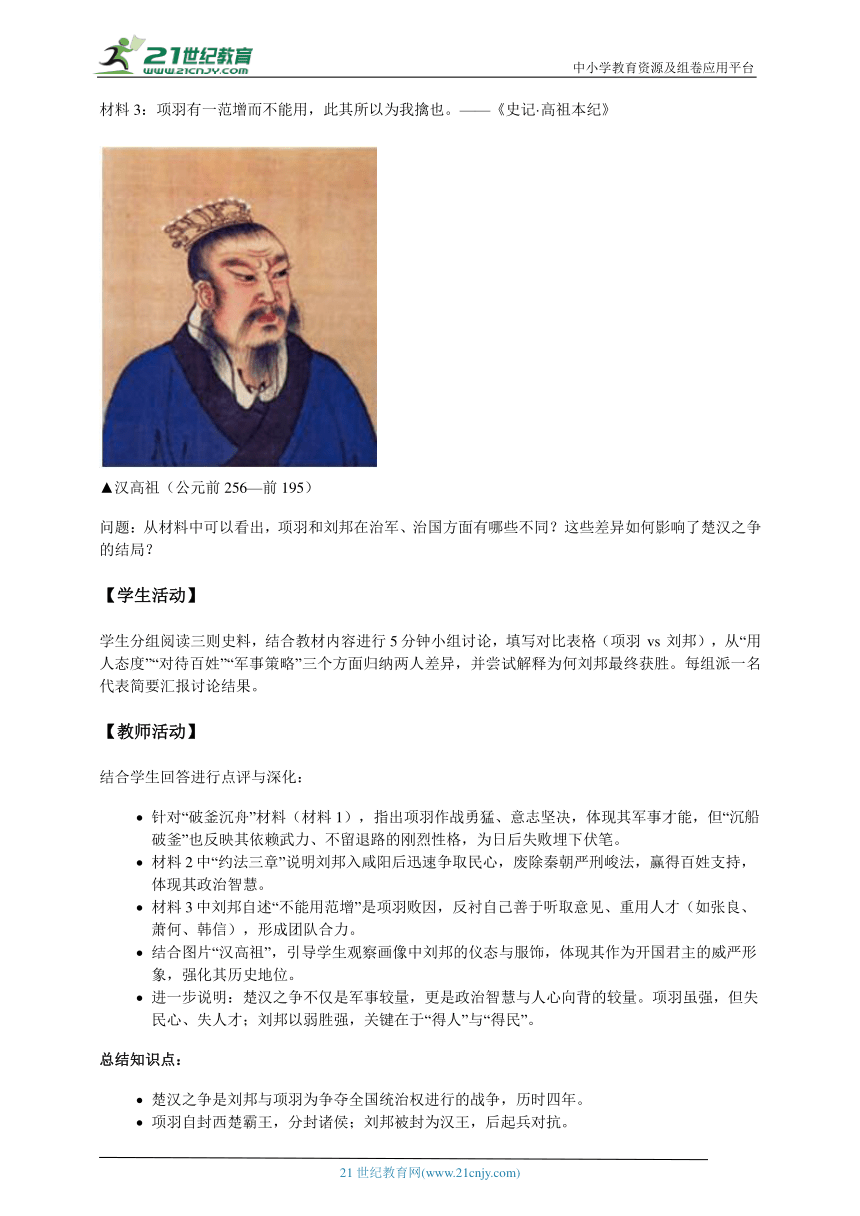

▲汉文帝(公元前202—前157)

▲马王堆汉墓出土的漆器

▲汉景帝阳陵陪葬墓园出土的陶仓

问题:

结合三则材料和三幅图片,思考:为什么“文景之治”被称为西汉初期的治世?你能从政治、经济、民生、文化等方面找出依据吗?

【学生活动】

学生分组合作,每组领取一份任务卡,围绕以下四个角度展开探究:

第一组(政治清明):分析材料1和汉文帝画像,归纳文帝的治国风格。

第二组(经济发展):结合材料3和马王堆漆器图片,探讨手工业与商业的发展情况。

第三组(农业与民生):依据材料2和陶仓图片,说明政府如何保障农业生产与百姓生活。

第四组(社会安定):综合三则材料和三幅图片,总结“文景之治”带来的社会变化。

每组通过讨论,填写“文景之治”探究表(含关键词、史料依据、图片证据、结论),准备2分钟汇报。

【教师活动】

针对学生汇报进行点评与深化讲解:

第一组分析:材料1中“百金,中人十家之产也”体现汉文帝节俭自律,不兴土木,减轻百姓负担。画像中汉文帝衣着朴素,无华丽装饰,与其“不治宫室”的记载相符,反映其“勤俭治国”的理念,这是政治清明的重要表现。

第二组分析:材料3提到“煮盐、冶铁”开放民间经营,说明国家放松经济控制,促进私营工商业发展。马王堆出土的精美漆器(如杯、盒等),纹饰细腻、工艺成熟,说明当时漆器制造业水平高,已进入日常生活,印证了“手工业有较大发展”。

第三组分析:材料2中“徙贫民于膏腴之地”说明景帝通过移民政策解决土地不均问题,提高农业效率;“赐爵一级”“复六年”则是激励措施。陶仓作为陪葬品,反映现实中粮仓普遍,国家重视粮食储备,体现“重农”政策成效。

第四组总结:综合来看,“文景之治”之所以被称为治世,在于统治者轻徭薄赋(三十税一)、关心农桑、赈灾济民、提倡节俭,使经济恢复、人口增长、社会安定,为“汉武盛世”奠定基础。

总结知识点:

汉文帝提倡以农为本,减轻田租,反对奢侈,生活节俭。

汉景帝推行移民垦荒政策,鼓励农业生产,改善民生。

国家实行休养生息政策,开放山林池泽,赈济灾民。

纺织、漆器等手工业发展迅速,盐铁私营催生富商大贾。

长安城繁荣,边境贸易开通,民族交往增多。

政治清明、经济恢复、人民安定,史称“文景之治”。

【设计意图】

本环节以史料为载体,结合教材图片,创设问题情境,引导学生从多维度分析“文景之治”的内涵。通过小组合作探究,培养学生提取信息、归纳概括和合作表达的能力。图片与实物史料增强历史真实感,帮助学生建立“物证—文献—结论”的历史思维链条,落实核心素养中的“史料实证”与“历史解释”,实现由知识记忆向能力提升的转变。

课后任务

【任务主题】探究西汉初期的治国策略与社会变迁

【基础任务】(知识巩固类)

阅读教材中关于“楚汉之争”和“汉高祖休养生息政策”的内容,制作一张对比表格,从背景、政策内容、目的和影响四个方面比较秦末社会状况与西汉初年社会状况的差异。

【进阶任务】(能力提升类)

结合汉文帝节俭治国的事例,撰写一篇200字左右的历史短评,探讨“节俭”与“治国”之间的关系,并联系现实,谈谈你对“勤俭节约”的理解。

【拓展任务】(跨学科探究类)

结合教材中“马王堆汉墓出土的漆器”“陶仓”等图片资料,查阅相关资料,尝试绘制一件西汉漆器的简易图案,并用美术语言描述其造型与纹饰特点;同时,结合语文知识,为这件漆器撰写一段富有诗意的“文物解说词”。

【设计意图】通过对比分析、历史评论和跨学科创作,帮助学生掌握西汉初期的治国理念与社会恢复过程,提升历史思维能力与综合实践能力。

板书设计

一、楚汉之争与西汉建立

楚汉之争

西汉建立

二、汉高祖的休养生息政策

背景:社会残破,经济凋敝

措施:复员军队、释放奴婢、轻徭薄赋、与匈奴和亲

三、“文景之治”

文帝、景帝继续休养生息

农业发展、手工业进步、商业活跃、边境稳定

社会安定,人口增长,称为“文景之治”

教学反思

本节课内容以楚汉之争与西汉初期政治经济政策为主线,重难点在于理解刘邦取胜原因及“休养生息”政策的意义。教学中采用讲授与图文结合的方式,有助于学生直观理解历史事件,但在引导学生深入分析政策与治国理念关系时略显不足。语言表达上,注重条理清晰、通俗易懂,但在讲述“文景之治”时对经济细节的讲解可更贴近学生生活经验。今后应加强史料分析环节,提升学生历史思维能力。

课标分析

本课内容符合《义务教育历史课程标准》中“了解秦亡汉兴的史实,理解西汉初期休养生息政策及其成效”的要求。通过讲述楚汉之争、西汉建立及汉初统治者采取的轻徭薄赋、与民休息的政策,帮助学生理解西汉初期稳定社会、恢复经济的措施及其影响。同时,通过对“文景之治”局面的介绍,引导学生认识政治清明、经济发展与社会稳定之间的关系,初步形成历史理解与评价能力。

课前任务

课前任务

秦朝灭亡后,项羽和刘邦为争夺国家统治权展开战争,史称“__________”。

刘邦最终在__________(地点)与项羽决战,楚军战败。

公元前202年,刘邦建立汉朝,定都__________,史称西汉。

刘邦总结战胜项羽的原因之一是重用了三位杰出人才:张良、萧何和__________。

西汉建立初期,社会凋敝,皇帝的马车都难以配齐四匹毛色相同的马,为此汉高祖采取了__________政策。

汉高祖为恢复农业生产,将田租定为__________(比例)。

面对匈奴的袭扰,汉高祖采取了__________政策,以缓和边境冲突。

汉文帝和汉景帝时期,政治清明、经济发展,这一时期被称为“__________”。

汉文帝提倡节俭,修建陵墓时要求只用__________装饰,不得使用金银铜等贵重材料。

文景时期,国家修建了许多__________,用于存储粮食,保障民生。

汉景帝时期,允许缺少耕地的农户迁往水利条件较好的地方,体现了以__________为本的政策。

汉初统治者吸取秦亡教训,实行“__________”,使社会经济逐步恢复。

参考答案

楚汉之争

垓下

长安

韩信

休养生息

十五税一

和亲

文景之治

瓦器

粮仓

农

清静无为(或“休养生息政策”)

课堂练习

第1题

【题文】以下朝代中延续时间最长的是( )

朝代 汉代 唐代 元代 明代

起止 时间 公元前202年~

公元220年 公元618年~

公元907年 公元1271年~

公元1368年 公元1368年~

公元1644年

A.秦朝 B.汉朝 C.隋朝 D.唐朝

【答案】B

第2题

【题文】以下是某同学的历史阅读笔记,从中可以看出西汉( )

在位皇帝 内容摘抄

汉高祖 民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半

汉文帝 治霸陵皆以瓦器,不得以金银铜锡为饰,不治坟,欲为省,毋烦民

汉武帝 太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,至腐败不可食

A.从残破到强盛 B.中央集权加强 C.丝绸之路开通 D.出现文景之治

【答案】A

第3题

【题文】瓦当是古代建筑中屋顶每行瓦最前端的挡片,起到遮挡和装饰的作用。下图所示的瓦当出土于西汉长安城遗址,制作该瓦当的目的可能在于纪念刘邦战胜项羽,统一天下,建立汉朝。该瓦当最适合用于研究的主题是( )

“汉并天下”瓦当

A.中华文明起源呈现多元一体格局 B.统一多民族封建国家的早期发展

C.中央政权对边疆地区的有效治理 D.古代各族人民间的经济文化交流

【答案】B

课堂总结

【教师活动】

通过本课学习,我们了解了秦亡后刘邦与项羽争夺天下,最终建立西汉。汉初统治者吸取秦亡教训,推行休养生息政策,减轻赋税、释放奴婢、安抚匈奴,恢复社会生产。文帝、景帝继续推行轻徭薄赋,提倡节俭,促进农业和手工业发展,形成“文景之治”。同学们要理解,国家治理应顺应民心、注重民生,历史的发展是在不断调整与改革中实现的。

拓展迁移

材料:西汉初年,面对战后凋敝的社会经济,汉高祖刘邦采纳陆贾建议,推行“逆取顺守”的治国理念,强调“行仁义、法先圣”,重视制度建设与民心安抚。

问题:从“马上得天下,不能马上治之”这句话出发,你认为统治者应如何实现从“打江山”到“治江山”的转变?

答案:统治者要实现从“打江山”到“治江山”的转变,必须从依靠武力转向制度建设与民心治理。刘邦从军事强人转变为治国者,正是通过休养生息、轻徭薄赋、重用贤才等方式实现国家治理的转型。这启示我们,政权稳定不仅依赖于军事胜利,更依赖于公平的政策、良好的治理结构和对民众福祉的关注。历史经验表明,只有赢得民心,才能实现长治久安。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第11课 西汉建立和“文景之治”

教材分析

本课内容涉及秦朝灭亡后至西汉初期的历史,主要讲述了楚汉之争、西汉建立以及汉初统治者实行休养生息政策和“文景之治”的发展情况。本课上承秦朝暴政与灭亡,下启西汉强盛与汉武帝时期的发展,在教材体系中起到承前启后的重要作用。通过学习楚汉战争中刘邦取胜的原因,可以帮助学生理解得民心者得天下的道理;通过分析汉初休养生息政策和“文景之治”的表现,有助于学生认识经济发展与社会稳定之间的关系,并理解轻徭薄赋、重视农业等政策对恢复国力的重要作用,从而为后续学习西汉鼎盛时期的历史奠定基础。

学情分析

学生在之前的学习中已经接触过秦朝灭亡和楚汉相争的简单经过,具备一定的历史事件认知基础。初中生处于形象思维向抽象思维过渡阶段,对故事性强的内容较易理解,但对政策、制度等抽象概念理解能力较弱。本课的重点在于理解楚汉之争的结果与西汉建立的关系,以及休养生息政策对西汉初期恢复生产的积极作用,难点在于分析“文景之治”出现的原因与表现,并理解其对西汉长期稳定发展的意义。教学中应结合图片、史料和具体事例,帮助学生形成清晰的历史脉络,提升归纳与分析能力。

教学目标

【唯物史观】通过分析楚汉之争与西汉建立的历史背景及“文景之治”的社会成效,使学生理解经济基础与上层建筑之间的关系,初步树立人民群众是历史创造者的唯物史观意识。

【时空观念】通过梳理西汉从建立到“文景之治”的发展脉络,使学生掌握秦亡汉兴的时间顺序与空间变化,形成对早期汉代政治、经济格局的时空认知。

【史料实证】通过对“约法三章”“休养生息”等史料的分析,使学生学会从历史材料中提取有效信息,增强依据史实进行合理推断的能力。

【历史解释】通过比较项羽与刘邦的治军治国策略,使学生能够客观评价历史人物与政策,提升多角度解释历史现象的能力。

【家国情怀】通过了解汉初统治者轻徭薄赋、与民休息的治国理念,使学生感悟以民为本、勤俭治国的传统政治智慧,增强民族认同感与责任感。

重点难点

重点:楚汉之争、西汉建立、休养生息政策、文景之治

难点:项羽失败的原因、汉初和亲政策的理解、休养生息政策的作用

课堂导入

【教师活动】教师展示两块西汉瓦当图片,引导学生观察图案内容,并简要介绍瓦当的用途和象征意义,激发学生对西汉初期历史的兴趣。

【展示材料】

▲“汉并天下”瓦当

▲“与天久长”瓦当

“汉兴,扫除烦苛,与民休息。” ——《汉书·食货志》

【提出问题】

这些瓦当上的文字想表达什么意思?如果你是当时的工匠,你会刻什么字上去?

汉朝刚建立时,统治者为什么要“与民休息”?这样做会带来什么好处?

【设计意图】通过观察瓦当图片和理解史料,引导学生从视觉材料中提取历史信息,初步思考西汉初年统治理念与社会发展的关系,为学习“文景之治”奠定兴趣和认知基础。

探究新知

楚汉之争与西汉建立

楚汉之争与西汉建立

【教师活动】

材料1:项羽乃悉引兵渡河,皆沉船,破釜甑,烧庐舍,持三日粮,以示士卒必死,无一还心。——《史记·项羽本纪》

材料2:汉王之入蜀,数有赐遗吏民,除秦苛法,约法三章,秦人大悦。——《汉书·高帝纪》

材料3:项羽有一范增而不能用,此其所以为我擒也。——《史记·高祖本纪》

▲汉高祖(公元前256—前195)

问题:从材料中可以看出,项羽和刘邦在治军、治国方面有哪些不同?这些差异如何影响了楚汉之争的结局?

【学生活动】

学生分组阅读三则史料,结合教材内容进行5分钟小组讨论,填写对比表格(项羽 vs 刘邦),从“用人态度”“对待百姓”“军事策略”三个方面归纳两人差异,并尝试解释为何刘邦最终获胜。每组派一名代表简要汇报讨论结果。

【教师活动】

结合学生回答进行点评与深化:

针对“破釜沉舟”材料(材料1),指出项羽作战勇猛、意志坚决,体现其军事才能,但“沉船破釜”也反映其依赖武力、不留退路的刚烈性格,为日后失败埋下伏笔。

材料2中“约法三章”说明刘邦入咸阳后迅速争取民心,废除秦朝严刑峻法,赢得百姓支持,体现其政治智慧。

材料3中刘邦自述“不能用范增”是项羽败因,反衬自己善于听取意见、重用人才(如张良、萧何、韩信),形成团队合力。

结合图片“汉高祖”,引导学生观察画像中刘邦的仪态与服饰,体现其作为开国君主的威严形象,强化其历史地位。

进一步说明:楚汉之争不仅是军事较量,更是政治智慧与人心向背的较量。项羽虽强,但失民心、失人才;刘邦以弱胜强,关键在于“得人”与“得民”。

总结知识点:

楚汉之争是刘邦与项羽为争夺全国统治权进行的战争,历时四年。

项羽自封西楚霸王,分封诸侯;刘邦被封为汉王,后起兵对抗。

项羽刚愎自用,依赖武力,不善用人;刘邦注重收揽民心,善用人才。

公元前202年,刘邦在垓下之战击败项羽,建立汉朝,定都长安,史称西汉,刘邦即汉高祖。

【设计意图】

通过引入《史记》《汉书》中的原始史料,引导学生从一手材料中提取历史信息,培养史料实证意识;结合图片增强历史人物的具象认知;以问题驱动小组合作探究,提升学生分析比较与归纳能力;紧扣“民心”与“人才”两大主线,帮助学生理解历史发展趋势,发展历史解释素养,符合新课改倡导的自主、合作、探究学习方式。

汉高祖的休养生息政策

汉高祖的休养生息政策

【教师活动】

材料1:

“天下初定,民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。”

——《汉书·食货志》

问题:从这段史料中,你能感受到西汉初年面临怎样的社会状况?为什么会这样?

【学生活动】

学生分组阅读材料1,结合教材第一段内容,讨论并填写“西汉初年社会状况”表格(包括:经济、人口、农业、统治困境等方面),每组派代表发言。

【教师活动】

分析点评:同学们提到“百姓吃不上饭”“田地荒了”“死人很多”,这正是汉初的真实写照。秦朝暴政加上多年战乱,导致社会生产几乎崩溃。正如材料所说,“人相食,死者过半”,说明当时饥荒严重到极点。连皇帝都凑不齐四匹颜色一样的马,将相坐牛车,可见国家多么贫穷。这种情况下,新建立的汉朝必须解决两个核心问题:一是恢复经济,二是巩固政权。

总结知识点:

秦末战乱和暴政导致社会经济严重破坏

西汉初年民生凋敝,人口锐减,田地荒芜

统治者面临恢复生产和稳定政权的双重挑战

【设计意图】

通过引入《汉书·食货志》的原始记载,引导学生从第一手史料中感知历史情境,培养史料实证意识。小组合作分析社会问题,提升信息提取与归纳能力,为理解政策出台背景奠定基础。

休养生息政策的措施

【教师活动】

材料2:

“高祖令士兵皆罢归家……以功劳行田宅。”“民以饥饿自卖为奴婢者,皆免为庶人。”

——《汉书·高帝纪》

▲(若教材中有相关插图如“汉初百姓耕作场景”或“士兵返乡图”,应在此处插入并标注原注释)

问题:汉高祖采取了哪些具体措施来恢复农业生产?这些措施分别解决了什么问题?

【学生活动】

学生阅读材料2,对照教材内容,完成“休养生息政策措施卡”:列出政策名称、具体内容、目的(解决的问题)。之后进行角色扮演——一名学生扮演汉高祖,其他同学提问:“您为什么让士兵回家种地?”“为什么要释放奴婢?”等,加深理解。

【教师活动】

分析点评:同学们发现,“让士兵还乡务农”增加了劳动力;“释放奴婢为平民”让更多人能参与耕种。这些都是在“增人”——增加农业人口。而“以功劳行田宅”则是把土地分给有功之人,既奖励将士,又推动土地开垦。这些措施共同目标是恢复农业,稳定民心。

结合教材,“轻徭薄赋”也是关键。把田租定为“十五税一”,意味着农民只需交出十五分之一的收成,负担大大减轻。这就像今天减税鼓励创业一样,目的是让大家愿意种地、安心生产。

总结知识点:

让士兵还乡务农,增加农业劳动力

释放因饥荒卖身为奴者,恢复其平民身份

实行轻徭薄赋,田租为“十五税一”

减免徭役和兵役,减轻百姓负担

【设计意图】

通过史料与角色扮演相结合的方式,帮助学生理解政策背后的现实考量,增强历史同理心。活动设计注重知识迁移与表达训练,促进学生主动建构知识体系。

休养生息政策的效果

【教师活动】

材料3:

“至武帝之初,七十年间,国家亡事,非遇水旱,则民人给家足。都鄙廪庾尽满,而府库余财。”

——《汉书·食货志》

问题:这段材料说明了什么?从“民不得温饱”到“民人给家足”,发生了怎样的变化?这与汉初政策有何关系?

【学生活动】

学生阅读材料3,结合教材中“经过汉初统治者多年的治理……”一段,绘制“西汉经济变化曲线图”(横轴为时间:高祖→文帝→景帝→武帝初;纵轴为经济发展水平),并在图上标注关键政策节点,解释趋势原因。

【教师活动】

分析点评:这条曲线应该是“低开高走”。汉高祖时期起点很低,但实施休养生息后,经济逐步回升。到了汉武帝初期,已经“仓库都满了,国库里还有多余的钱”。这正是多年坚持轻税、重农、少征发的结果。虽然材料说的是武帝时的情况,但它反映的是从高祖开始积累的成果。

这也说明,一个好的政策需要时间才能见效。汉初几代皇帝都延续了高祖的思路,才有了后来的“文景之治”。

总结知识点:

休养生息政策使西汉经济逐步恢复

社会局势趋于稳定,百姓生活改善

为“文景之治”和汉武帝时期的强盛奠定基础

【设计意图】

通过绘制趋势图,培养学生时空观念和数据分析能力。引导学生认识历史发展的连续性,理解“量变到质变”的历史进程,提升历史解释素养。

汉高祖对匈奴的和亲政策

【教师活动】

材料4:

“高祖患之,乃使刘敬奉宗室女翁主为单于阏氏,岁奉匈奴絮缯酒米食物各有数。”

——《汉书·匈奴传》

问题:面对匈奴袭扰,汉高祖为什么不选择打仗,而是选择“和亲”?这种做法有什么利弊?

【学生活动】

学生阅读材料4,结合教材相关内容,开展“历史决策模拟”活动:假设你是汉初大臣,面对匈奴问题,提出“主战派”与“主和派”两种方案,并从经济、军事、民生角度比较优劣,最后投票选择更合理的策略。

【教师活动】

分析点评:有同学说“打不起仗”,这是关键!当时国家穷,军队疲惫,百姓需要休养。如果再发动战争,可能重蹈秦朝覆辙。所以汉高祖选择“和亲”——送公主、给物资,换来和平环境。这不是软弱,而是务实。

这种政策虽然不能彻底解决问题,但在当时是最合适的选择,为国内发展赢得了宝贵时间。

总结知识点:

匈奴不断袭扰边疆,威胁国家安全

汉初国力虚弱,不具备大规模作战条件

采取和亲政策,换取边境和平,保障经济发展

【设计意图】

通过模拟决策,培养学生历史判断力和多角度分析能力。让学生理解“和亲”不是屈辱,而是在特定历史条件下的理性选择,增强历史理解的深度与温度。

相关史事:陆贾谏言

【教师活动】

材料5:

陆贾曰:“汤武逆取而以顺守之,文武并用,长久之术也。”

——《史记·郦生陆贾列传》

问题:陆贾为什么反对“马上治天下”?他的观点对汉高祖有什么影响?

【学生活动】

学生阅读材料5,观看教师提供的《陆贾谏汉高祖》文字情境剧片段(教师朗读或学生分角色朗读),然后围绕“打天下”与“治天下”的区别展开辩论:正方“可以马上治天下”,反方“不能马上治天下”。

【教师活动】

分析点评:同学们在辩论中提到,“打仗靠武力,治国靠制度”“百姓要吃饭,不是天天打仗”,这正是陆贾想表达的核心思想。他提醒高祖:夺取天下靠武力,但守住天下必须行仁政、重教化、法先圣。

汉高祖最终采纳建议,命陆贾写《新语》十二篇,总结秦亡教训,开启汉初重视文治的风气。这是从“武力统治”向“文治安邦”转变的重要标志。

总结知识点:

陆贾主张“逆取顺守”,反对仅靠武力治国

提出行仁义、法先圣的治国理念

推动汉初统治思想由“马上得之”转向“文治安邦”

【设计意图】

通过辩论活动激发思维碰撞,帮助学生理解治国理念的转变。借助陆贾的谏言,揭示汉初政治思想转型的关键节点,培养学生历史思辨能力与价值判断能力。

"文景之治"

文景之治

【教师活动】

材料1:

“孝文帝从代来,即位二十三年,宫室苑囿狗马服御无所增益……尝欲作露台,召匠计之,直百金。上曰:‘百金,中人十家之产也。’遂止不作。”

——《史记·孝文本纪》

材料2:

“景帝令民得借官仓谷种,又徙贫民于膏腴之地,赐爵一级,复六年。”

——《汉书·食货志》

材料3:

“文帝时,纵民得铸钱、冶铁、煮盐,吴王擅鄣海泽,邓通专山川之利。”

——《盐铁论·复古篇》

▲汉文帝(公元前202—前157)

▲马王堆汉墓出土的漆器

▲汉景帝阳陵陪葬墓园出土的陶仓

问题:

结合三则材料和三幅图片,思考:为什么“文景之治”被称为西汉初期的治世?你能从政治、经济、民生、文化等方面找出依据吗?

【学生活动】

学生分组合作,每组领取一份任务卡,围绕以下四个角度展开探究:

第一组(政治清明):分析材料1和汉文帝画像,归纳文帝的治国风格。

第二组(经济发展):结合材料3和马王堆漆器图片,探讨手工业与商业的发展情况。

第三组(农业与民生):依据材料2和陶仓图片,说明政府如何保障农业生产与百姓生活。

第四组(社会安定):综合三则材料和三幅图片,总结“文景之治”带来的社会变化。

每组通过讨论,填写“文景之治”探究表(含关键词、史料依据、图片证据、结论),准备2分钟汇报。

【教师活动】

针对学生汇报进行点评与深化讲解:

第一组分析:材料1中“百金,中人十家之产也”体现汉文帝节俭自律,不兴土木,减轻百姓负担。画像中汉文帝衣着朴素,无华丽装饰,与其“不治宫室”的记载相符,反映其“勤俭治国”的理念,这是政治清明的重要表现。

第二组分析:材料3提到“煮盐、冶铁”开放民间经营,说明国家放松经济控制,促进私营工商业发展。马王堆出土的精美漆器(如杯、盒等),纹饰细腻、工艺成熟,说明当时漆器制造业水平高,已进入日常生活,印证了“手工业有较大发展”。

第三组分析:材料2中“徙贫民于膏腴之地”说明景帝通过移民政策解决土地不均问题,提高农业效率;“赐爵一级”“复六年”则是激励措施。陶仓作为陪葬品,反映现实中粮仓普遍,国家重视粮食储备,体现“重农”政策成效。

第四组总结:综合来看,“文景之治”之所以被称为治世,在于统治者轻徭薄赋(三十税一)、关心农桑、赈灾济民、提倡节俭,使经济恢复、人口增长、社会安定,为“汉武盛世”奠定基础。

总结知识点:

汉文帝提倡以农为本,减轻田租,反对奢侈,生活节俭。

汉景帝推行移民垦荒政策,鼓励农业生产,改善民生。

国家实行休养生息政策,开放山林池泽,赈济灾民。

纺织、漆器等手工业发展迅速,盐铁私营催生富商大贾。

长安城繁荣,边境贸易开通,民族交往增多。

政治清明、经济恢复、人民安定,史称“文景之治”。

【设计意图】

本环节以史料为载体,结合教材图片,创设问题情境,引导学生从多维度分析“文景之治”的内涵。通过小组合作探究,培养学生提取信息、归纳概括和合作表达的能力。图片与实物史料增强历史真实感,帮助学生建立“物证—文献—结论”的历史思维链条,落实核心素养中的“史料实证”与“历史解释”,实现由知识记忆向能力提升的转变。

课后任务

【任务主题】探究西汉初期的治国策略与社会变迁

【基础任务】(知识巩固类)

阅读教材中关于“楚汉之争”和“汉高祖休养生息政策”的内容,制作一张对比表格,从背景、政策内容、目的和影响四个方面比较秦末社会状况与西汉初年社会状况的差异。

【进阶任务】(能力提升类)

结合汉文帝节俭治国的事例,撰写一篇200字左右的历史短评,探讨“节俭”与“治国”之间的关系,并联系现实,谈谈你对“勤俭节约”的理解。

【拓展任务】(跨学科探究类)

结合教材中“马王堆汉墓出土的漆器”“陶仓”等图片资料,查阅相关资料,尝试绘制一件西汉漆器的简易图案,并用美术语言描述其造型与纹饰特点;同时,结合语文知识,为这件漆器撰写一段富有诗意的“文物解说词”。

【设计意图】通过对比分析、历史评论和跨学科创作,帮助学生掌握西汉初期的治国理念与社会恢复过程,提升历史思维能力与综合实践能力。

板书设计

一、楚汉之争与西汉建立

楚汉之争

西汉建立

二、汉高祖的休养生息政策

背景:社会残破,经济凋敝

措施:复员军队、释放奴婢、轻徭薄赋、与匈奴和亲

三、“文景之治”

文帝、景帝继续休养生息

农业发展、手工业进步、商业活跃、边境稳定

社会安定,人口增长,称为“文景之治”

教学反思

本节课内容以楚汉之争与西汉初期政治经济政策为主线,重难点在于理解刘邦取胜原因及“休养生息”政策的意义。教学中采用讲授与图文结合的方式,有助于学生直观理解历史事件,但在引导学生深入分析政策与治国理念关系时略显不足。语言表达上,注重条理清晰、通俗易懂,但在讲述“文景之治”时对经济细节的讲解可更贴近学生生活经验。今后应加强史料分析环节,提升学生历史思维能力。

课标分析

本课内容符合《义务教育历史课程标准》中“了解秦亡汉兴的史实,理解西汉初期休养生息政策及其成效”的要求。通过讲述楚汉之争、西汉建立及汉初统治者采取的轻徭薄赋、与民休息的政策,帮助学生理解西汉初期稳定社会、恢复经济的措施及其影响。同时,通过对“文景之治”局面的介绍,引导学生认识政治清明、经济发展与社会稳定之间的关系,初步形成历史理解与评价能力。

课前任务

课前任务

秦朝灭亡后,项羽和刘邦为争夺国家统治权展开战争,史称“__________”。

刘邦最终在__________(地点)与项羽决战,楚军战败。

公元前202年,刘邦建立汉朝,定都__________,史称西汉。

刘邦总结战胜项羽的原因之一是重用了三位杰出人才:张良、萧何和__________。

西汉建立初期,社会凋敝,皇帝的马车都难以配齐四匹毛色相同的马,为此汉高祖采取了__________政策。

汉高祖为恢复农业生产,将田租定为__________(比例)。

面对匈奴的袭扰,汉高祖采取了__________政策,以缓和边境冲突。

汉文帝和汉景帝时期,政治清明、经济发展,这一时期被称为“__________”。

汉文帝提倡节俭,修建陵墓时要求只用__________装饰,不得使用金银铜等贵重材料。

文景时期,国家修建了许多__________,用于存储粮食,保障民生。

汉景帝时期,允许缺少耕地的农户迁往水利条件较好的地方,体现了以__________为本的政策。

汉初统治者吸取秦亡教训,实行“__________”,使社会经济逐步恢复。

参考答案

楚汉之争

垓下

长安

韩信

休养生息

十五税一

和亲

文景之治

瓦器

粮仓

农

清静无为(或“休养生息政策”)

课堂练习

第1题

【题文】以下朝代中延续时间最长的是( )

朝代 汉代 唐代 元代 明代

起止 时间 公元前202年~

公元220年 公元618年~

公元907年 公元1271年~

公元1368年 公元1368年~

公元1644年

A.秦朝 B.汉朝 C.隋朝 D.唐朝

【答案】B

第2题

【题文】以下是某同学的历史阅读笔记,从中可以看出西汉( )

在位皇帝 内容摘抄

汉高祖 民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半

汉文帝 治霸陵皆以瓦器,不得以金银铜锡为饰,不治坟,欲为省,毋烦民

汉武帝 太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,至腐败不可食

A.从残破到强盛 B.中央集权加强 C.丝绸之路开通 D.出现文景之治

【答案】A

第3题

【题文】瓦当是古代建筑中屋顶每行瓦最前端的挡片,起到遮挡和装饰的作用。下图所示的瓦当出土于西汉长安城遗址,制作该瓦当的目的可能在于纪念刘邦战胜项羽,统一天下,建立汉朝。该瓦当最适合用于研究的主题是( )

“汉并天下”瓦当

A.中华文明起源呈现多元一体格局 B.统一多民族封建国家的早期发展

C.中央政权对边疆地区的有效治理 D.古代各族人民间的经济文化交流

【答案】B

课堂总结

【教师活动】

通过本课学习,我们了解了秦亡后刘邦与项羽争夺天下,最终建立西汉。汉初统治者吸取秦亡教训,推行休养生息政策,减轻赋税、释放奴婢、安抚匈奴,恢复社会生产。文帝、景帝继续推行轻徭薄赋,提倡节俭,促进农业和手工业发展,形成“文景之治”。同学们要理解,国家治理应顺应民心、注重民生,历史的发展是在不断调整与改革中实现的。

拓展迁移

材料:西汉初年,面对战后凋敝的社会经济,汉高祖刘邦采纳陆贾建议,推行“逆取顺守”的治国理念,强调“行仁义、法先圣”,重视制度建设与民心安抚。

问题:从“马上得天下,不能马上治之”这句话出发,你认为统治者应如何实现从“打江山”到“治江山”的转变?

答案:统治者要实现从“打江山”到“治江山”的转变,必须从依靠武力转向制度建设与民心治理。刘邦从军事强人转变为治国者,正是通过休养生息、轻徭薄赋、重用贤才等方式实现国家治理的转型。这启示我们,政权稳定不仅依赖于军事胜利,更依赖于公平的政策、良好的治理结构和对民众福祉的关注。历史经验表明,只有赢得民心,才能实现长治久安。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史