第13课 东汉的兴衰 教学设计

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第13课 东汉的兴衰

教材分析

本课内容涉及东汉时期,主要讲述了东汉的建立、“光武中兴”的出现以及东汉中后期的政局动荡和黄巾起义。本课上承西汉灭亡与王莽改制,下启三国两晋南北朝的分裂局面,在教材体系中具有承前启后的重要意义。因此,在讲授本课时,教师应帮助学生理解东汉初期光武帝如何通过一系列政治、经济措施恢复社会秩序,实现“中兴”,同时也要引导学生认识东汉中后期外戚宦官交替专权、豪强地主势力膨胀所带来的政治腐败和社会动荡,进而理解黄巾起义爆发的背景及其对东汉统治的沉重打击,从而形成对东汉兴衰全过程的整体认识,为后续学习三国时期政权更迭打下基础。

学情分析

生成失败,请重新生成

教学目标

【唯物史观】通过分析东汉建立与“光武中兴”的社会背景及影响,使学生理解历史发展的因果关系,认识社会矛盾推动历史变迁的基本规律。

【时空观念】通过阅读东汉形势图与光武帝生平时间线,使学生准确把握东汉建立、统一及中兴的时空脉络。

【史料实证】通过解读画像石拓片、史书记载及相关史事,使学生初步掌握运用图文资料印证历史信息的方法。

【历史解释】通过探讨“光武中兴”政策与社会恢复的关系,使学生能够客观评价历史事件与人物的作用。

【家国情怀】通过了解光武帝恢复汉室、稳定社会的举措,使学生增强维护国家统一和社会稳定的意识。

重点难点

重点:东汉建立、光武中兴、黄巾起义

难点:外戚宦官交替专权、豪强地主势力膨胀、东汉后期社会矛盾

课堂导入

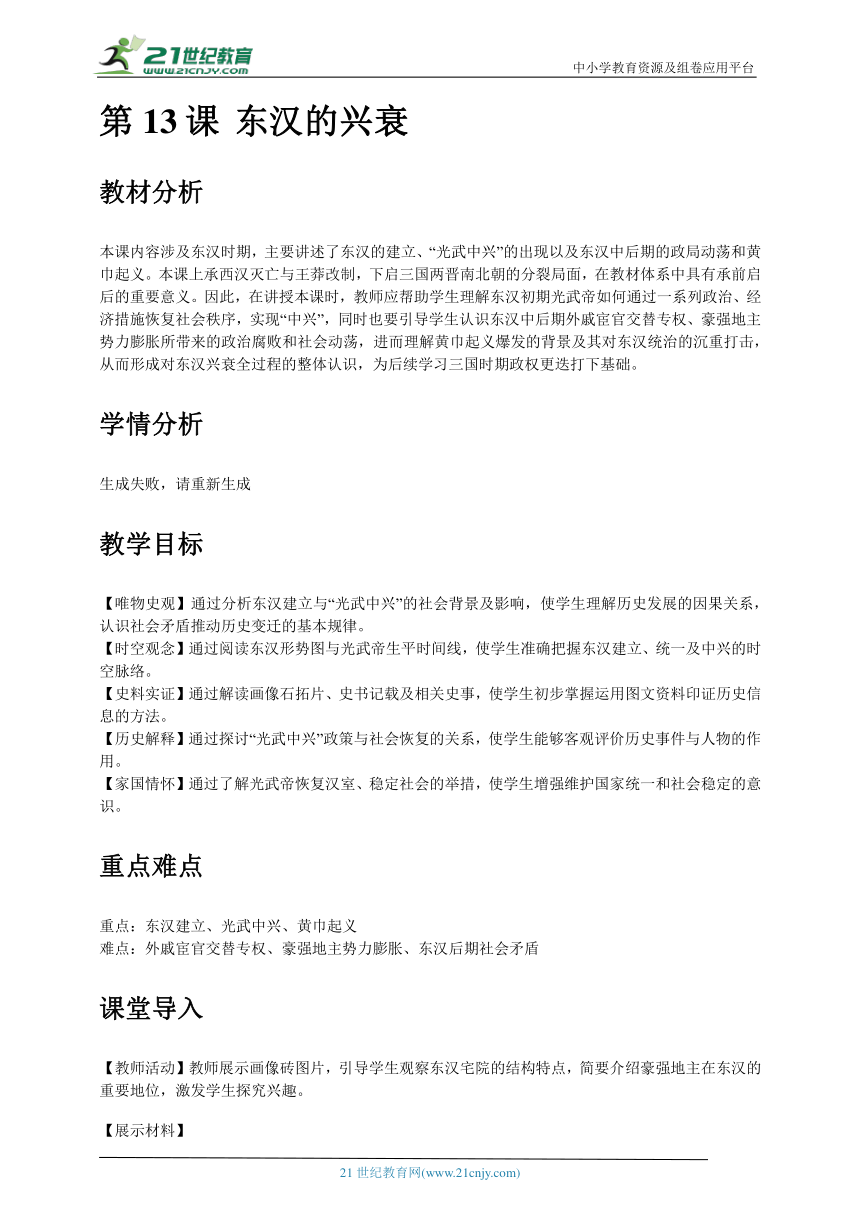

【教师活动】教师展示画像砖图片,引导学生观察东汉宅院的结构特点,简要介绍豪强地主在东汉的重要地位,激发学生探究兴趣。

【展示材料】

▲东汉宅院画像砖(四川出土,反映东汉豪强住宅的真实样貌)

“豪强并起,役财役力,以相兼并。”——《后汉书·仲长统传》

【提出问题】

同学们,从这幅画像砖上你能看出这家人生活得怎么样?他们的房子有什么特别的地方?

为什么这些有钱有势的豪强会和东汉的兴衰联系在一起呢?

【设计意图】通过观察画像砖和引用简洁史料,引导学生从生活场景入手,初步感知东汉社会结构与政治变化之间的联系,激发对东汉历史的兴趣,为后续学习东汉建立与政局演变做好铺垫。

探究新知

东汉建立与"光武中兴"

东汉建立与“光武中兴”

【教师活动】

材料1:

《后汉书·光武帝纪》载:“(建武六年)诏曰:‘民有嫁妻卖子欲归父母者,悉听之。敢拘执,论如律。’又令郡国收葬暴骨,赐贫人犁牛,振乏绝。’”

——《后汉书·光武帝纪》

材料2:

《资治通鉴·汉纪三十九》载:“初,王莽乱后,天下户口减半,寇盗充斥。光武中兴,务用安静,解兵务农,与民休息。”

——司马光《资治通鉴》

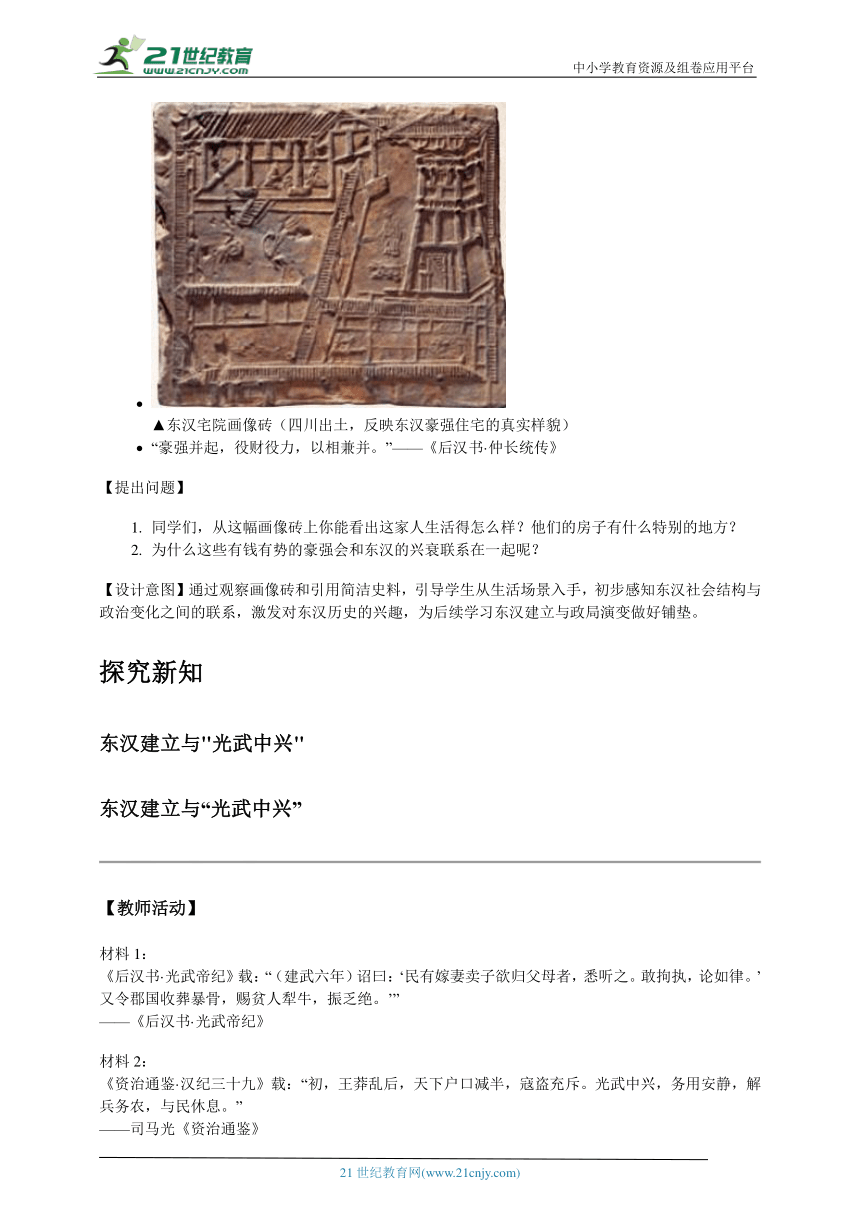

▲光武帝(公元前5—公元57)

问题:

结合材料和图片,思考:为什么刘秀能在群雄割据中脱颖而出?他采取了哪些措施来稳定社会、恢复秩序?

【学生活动】

学生分组阅读两则史料,结合教材内容进行讨论,完成以下任务:

从材料中提取光武帝稳定社会的具体政策(如释放奴婢、赈济贫民、与民休息等)。

观察“光武帝”画像,分析其形象特征(如服饰、神态),推测当时人们对他的评价。

小组合作绘制“光武帝治国措施思维导图”,分类归纳政治、经济、民族等方面举措。

【教师活动】

针对学生作答进行点评与深化讲解:

首先,从材料1可见,光武帝多次下诏释放奴婢、允许被卖者回归家庭,并组织收葬战乱遗骨、发放耕牛,体现出强烈的“仁政”色彩。这与王莽末年社会动荡、百姓流离形成鲜明对比。

其次,材料2指出“天下户口减半”“寇盗充斥”,说明当时社会残破严重。而光武帝“解兵务农,与民休息”,正是吸取西汉后期和王莽失败教训,采取轻徭薄赋、恢复生产的策略。

再看图片“光武帝”画像,其衣冠整齐、神情庄重,符合儒家理想中的“明君”形象。这反映了后世史书对他的正面评价,也印证了“光武中兴”的历史地位。

结合教材内容,我们可以系统总结如下:

总结知识点:

公元9年王莽篡汉,建立“新”朝,改革失败引发民变。

刘秀以“复汉”为旗号起兵,击败王莽主力,于25年称帝,定都洛阳,建立东汉。

光武帝通过十余年征战削平群雄,完成统一。

为巩固统治,实行释放奴婢、减轻田租、减轻刑罚、裁减官吏、惩治贪官、允许少数民族内迁等政策。

社会逐渐安定,经济恢复,史称“光武中兴”。

【设计意图】

通过引入《后汉书》《资治通鉴》原始记载,培养学生从一手史料中提取信息的能力;结合人物画像进行形象分析,提升历史感知力。问题设计紧扣“因果关系”与“政策影响”,引导学生理解“中兴”背后的治理逻辑,发展历史解释素养。小组合作促进自主探究,体现新课改倡导的合作学习理念。

东汉的社会经济发展

【教师活动】

材料3:

《后汉书·郡国志》载:“南阳、汝南,人众垦殖,号为沃土。牛耕普及,一夫可治十顷。”

——《后汉书·郡国志》

材料4:

《后汉书·循吏列传》载:“(王景)迁庐江太守,百姓不知牛耕,乃率吏民修起堤防,教用犁耕,由是垦辟倍多,境内丰给。”

——《后汉书·循吏列传》

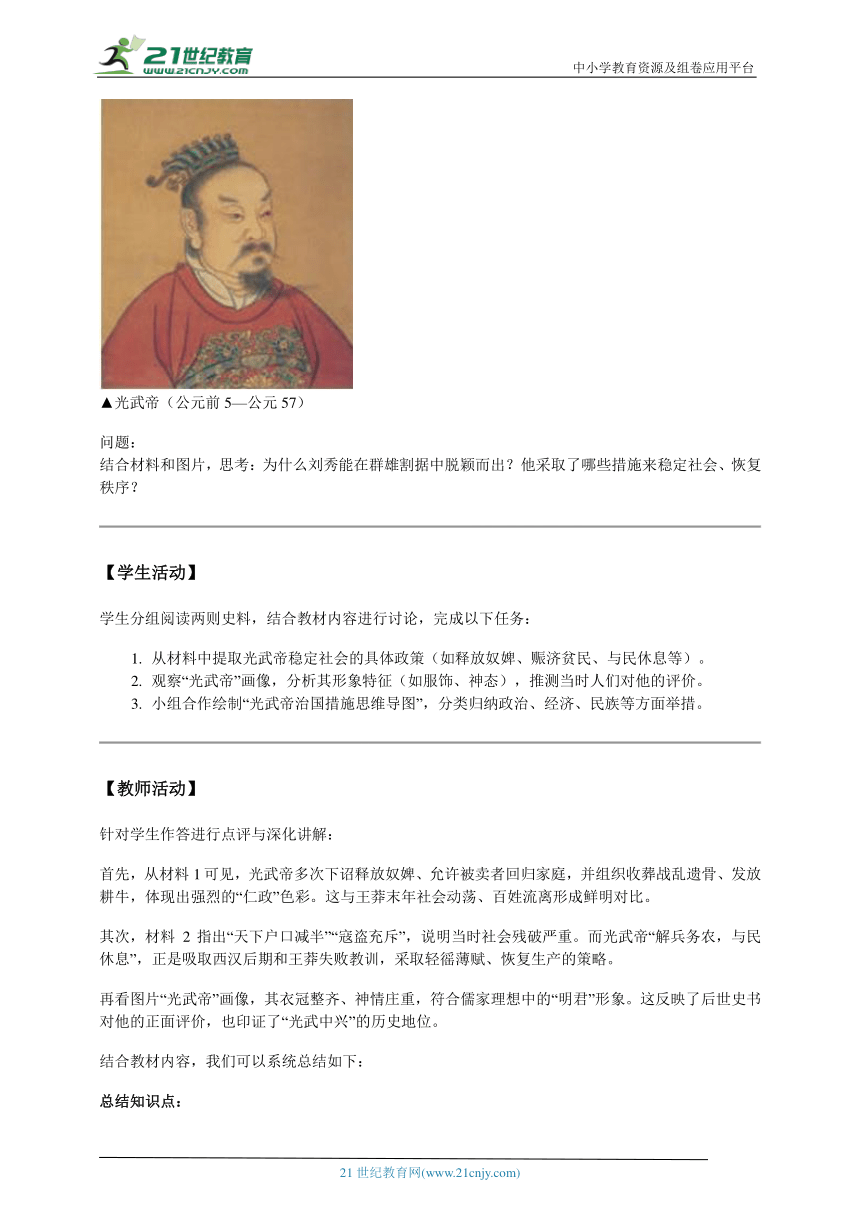

▲东汉牛耕画像石拓片(局部)

问题:

观察图片中的耕作方式,结合材料,分析东汉农业发展的特点及其对社会的影响。

【学生活动】

学生观察“东汉牛耕画像石拓片”局部图,完成以下任务:

描述图中人物动作、工具使用情况(如两人扶犁、一人驱牛),判断耕作方式。

阅读材料3、4,找出“牛耕推广”“土地开垦增加”等关键词,分析技术进步如何促进农业发展。

小组讨论:“如果我是东汉农民,牛耕技术对我生活有哪些改变?”并派代表发言。

【教师活动】

学生作答后,教师结合史料与图片进行讲解:

图片显示的是“二牛一人一犁”的耕作场景——一人扶犁,两头牛牵引,这是东汉典型的精耕细作方式。相比西汉“耦耕”(两人抬犁),效率显著提高。

材料3提到“一夫可治十顷”,说明单位劳动力耕种面积扩大,反映出生产力提升。材料4中王景在庐江“教用犁耕”,说明牛耕并非全国普及,需政府推动,体现出技术传播的渐进性。

此外,教材提到王景治黄河,“使被淹没的土地变成了良田”,说明水利建设与农业发展密切相关。冶铁业发展(水排鼓风)、青瓷成熟,则反映出手工业进步。

由此可总结:

总结知识点:

东汉普遍采用“二牛一人”犁耕法,提高农业生产效率。

王景治理黄河,恢复大量耕地,促进农业复苏。

水排发明利用水力鼓风冶铁,提升冶炼质量。

青瓷烧制技术成熟,出现高质量瓷器。

农业与手工业发展共同推动社会经济持续进步。

【设计意图】

通过实物图像(画像石拓片)与文献互证,培养学生“以图证史”的能力;设置情境化问题(“如果我是农民”),增强历史代入感,激发学习兴趣。材料选择贴近初中生理解水平,突出技术进步与社会发展的因果关系,落实“历史解释”与“时空观念”核心素养。

东汉初期的社会景象

【教师活动】

材料5:

《后汉书·明帝纪》注引《东观汉记》曰:“建武中元以来,野无遗田,邑无游民,家给人足,粟米丰贱,斗粟三十钱,牛羊被野。”

——《东观汉记》(东汉官方史书)

▲东汉形势图

问题:

结合地图与材料,分析“光武中兴”时期社会安定的表现,并思考这种局面是如何形成的?

【学生活动】

学生观察“东汉形势图”,完成以下任务:

在地图上找出洛阳、南阳、汝南等农业发达地区,标注其地理位置。

阅读材料5,提取关键词:“家给人足”“粟米丰贱”“牛羊被野”,归纳社会繁荣的表现。

结合前两节所学,小组讨论:“光武中兴”出现的原因(可从政治、经济、民族三方面分析),填写表格。

【教师活动】

教师点评学生讨论结果,并结合地图与史料深入解析:

地图显示东汉疆域广阔,核心区域集中在黄河流域与长江中游,这些地区正是农业发展的重点地带。如南阳、汝南等地在材料中被称为“沃土”,说明经济重心所在。

材料5描述的“斗粟三十钱”“牛羊被野”,与教材中“百姓殷富,粟斛三十,牛羊被野”高度一致,说明粮价低廉、畜牧业兴旺,是社会安定、生产恢复的直接体现。

这种局面的形成,离不开光武帝的一系列政策:

政治上:加强中央集权,裁并郡县,整顿吏治;

经济上:释放奴婢、减轻田租、鼓励垦荒;

民族上:允许北方少数民族内迁,减少冲突。

这些措施共同促成了“天下安平,人无徭役,岁比登稔”的盛世景象。

总结知识点:

“光武中兴”时期,人口增长,垦田增多,社会安定。

粮食充足,物价稳定,百姓生活改善。

牛羊遍布田野,反映畜牧业和农业同步发展。

这一局面是光武帝长期推行休养生息政策的结果。

【设计意图】

利用《东观汉记》这一东汉当代史料增强可信度,培养学生辨别史料价值的意识;结合“东汉形势图”进行空间定位,强化“时空观念”素养。问题设计由现象到原因,层层递进,训练学生归纳与推理能力。小组合作填写表格,提升信息整合能力,体现探究式学习特征。

东汉中后期的政局动荡

东汉外戚与宦官交替专权

【教师活动】

材料1:

《后汉书·梁冀传》记载:“冀专擅威柄,凶恣日积,宫卫近侍,并其心腹,百僚肃然,莫敢违命。”

——范晔《后汉书》卷三十四

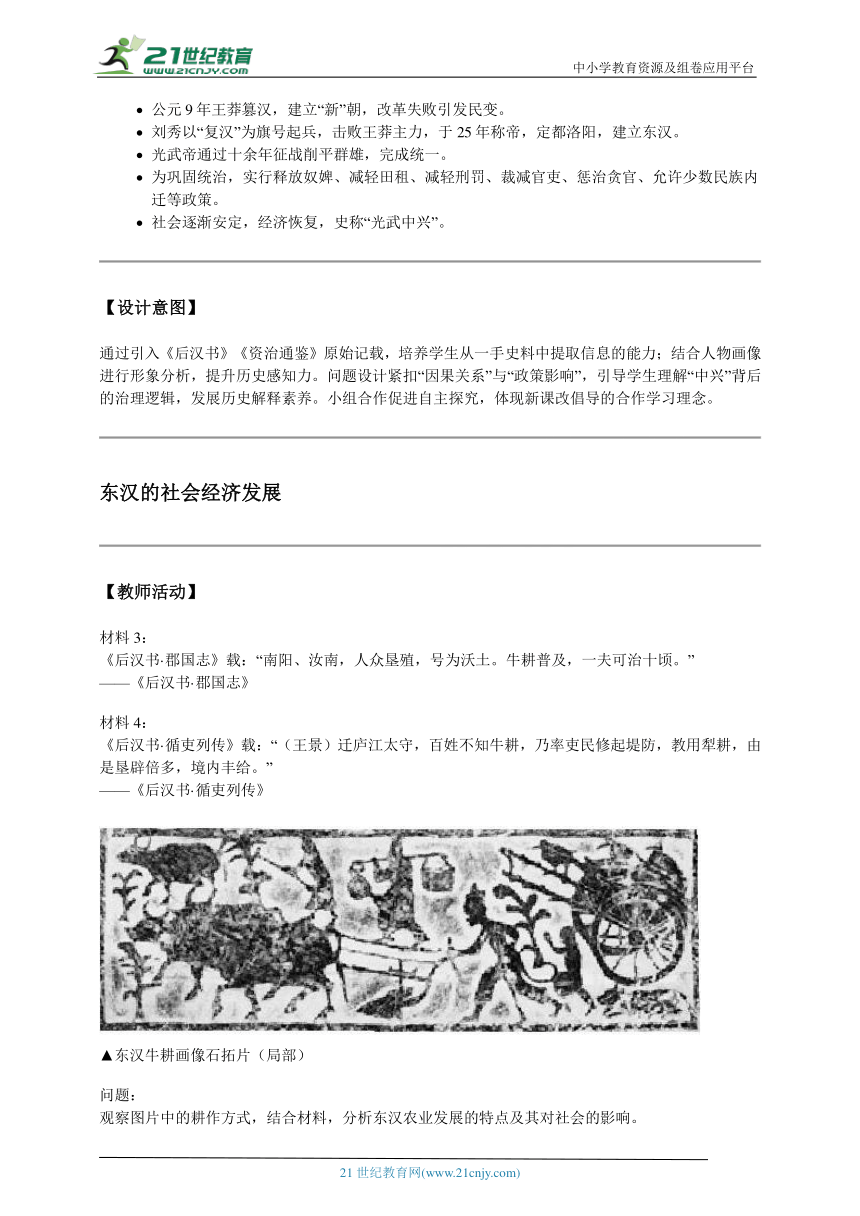

▲东汉车马出行壁画(局部):这是河北安平一座东汉墓葬的壁画。壁画中有车辆、骑马随从等,展现了东汉高级官员出行的场面。

问题:从《后汉书》的记载和壁画中,你能看出外戚梁冀拥有怎样的权力?他的出行排场说明了什么问题?

【学生活动】

学生分组阅读《后汉书》节选文字,结合壁画图像,讨论以下问题:

梁冀作为外戚,为何能“专擅威柄”?

壁画中的车马仪仗规模宏大,这反映了他怎样的社会地位和实际权力?

这种现象对皇帝权威和国家治理可能带来什么影响?

每组派代表发言,尝试归纳外戚专权的表现及其危害。

【教师活动】

结合学生回答进行点评与深化讲解:

同学们观察得很细致。梁冀身为外戚,因妹妹是皇太后而掌权,长期控制朝政,连百官都“莫敢违命”,说明他已经凌驾于正常官僚体系之上。壁画中庞大的车马队伍、众多随从,正是他权势滔天的真实写照——这本应是皇帝或极少数重臣才有的规格,但他却公然享用,反映出外戚权力已经严重失衡。

更严重的是,《后汉书》提到他安插亲信在宫廷近侍岗位,等于掌控了皇帝身边的信息通道。再加上他曾毒杀直言的汉质帝,可见其专横已到无法无天的地步。而每当皇帝试图夺回权力,只能依靠宦官反击,这就为宦官专权埋下伏笔。

总结知识点:

皇帝年幼时由皇太后主政,导致外戚掌握实权

外戚专权表现为任用亲信、控制朝政、生活奢靡、打压异己

皇帝成年后依靠宦官铲除外戚,导致宦官得势专权

外戚与宦官轮流掌权,造成政治动荡、腐败盛行

【设计意图】

通过正史文献与考古图像相结合,引导学生从一手资料中提取信息,培养“论从史出”的历史思维能力。问题设计层层递进,帮助学生理解外戚专权的形成机制及其对皇权的侵蚀,进而为理解“交替专权”这一复杂政治现象打下基础。同时借助壁画直观呈现权力象征,增强历史情境感,提升学习兴趣。

豪强大族势力膨胀

【教师活动】

材料2:

《后汉书·仲长统传》载:“豪人之室,连栋数百,膏田满野,奴婢千群,徒附万计……船车贾贩,周于四方;废居积贮,满于都城。”

——范晔《后汉书》卷四十九

▲东汉绿釉陶水亭:亭上层四角有张弩控弦的武士守卫,中间有人扬袖起舞,旁有一人抚琴及三人拍手伴歌。这一陶水亭是豪强拥有私人武装及娱乐生活的写照。

问题:这段文字描述的“豪人”过着怎样的生活?结合陶水亭图片,你认为这些豪强为何需要配备武装?这对地方社会会产生什么影响?

【学生活动】

学生阅读材料并观察陶水亭图片,开展“历史侦探”活动:

从文字中圈出描述豪强经济、生活、人力的关键词(如“膏田满野”“奴婢千群”)

观察陶水亭上层的武士形象,思考他们存在的目的

小组合作绘制一幅“豪强庄园示意图”,包含田地、住宅、仓库、武装守卫、乐舞场景等要素,并标注其功能

推测:如果地方官员力量薄弱,这样的豪强可能扮演什么角色?

【教师活动】

点评学生作品并深入解析:

大家绘制的庄园图非常生动!确实,这些豪强不仅占有大片良田,还拥有大量依附农民(“徒附”)和奴婢,形成自给自足的经济单位。更重要的是,陶水亭上的持弩武士清楚表明,他们拥有私人武装——这不是为了表演,而是为了保护财产、镇压反抗,甚至对抗官府。

《后汉书》说他们“船车贾贩,周于四方”,说明他们还参与商业活动,财富不断积累。当中央政权衰弱时,这些豪强就可能不听朝廷号令,自行其是,成为割据势力的雏形。比如后来的袁绍、曹操家族,最初都是地方豪强出身。

总结知识点:

豪强大族占有大量土地和人口,形成独立经济实体

拥有私人武装,操控地方治安与政权

生活奢靡,兼具军事、经济、政治多重权力

实力膨胀为东汉末年军阀割据埋下隐患

【设计意图】

通过文献与实物史料结合,让学生从多角度感知豪强的真实面貌。动手绘图活动促进知识内化,帮助学生建立“经济基础—军事力量—政治影响”的逻辑链条。引导学生思考地方势力与中央政权的关系,初步形成对“割据成因”的结构性认识,发展历史解释能力。

政局动荡与社会危机

【教师活动】

材料3:

《资治通鉴·汉纪》记载:“宦官用事,诛锄忠良,虐流百姓。州郡牧守,多非其人,竞相贪暴,民不堪命。”

——司马光《资治通鉴》卷五十四

问题:结合前面所学,你认为“宦官用事”和“州郡贪暴”是如何形成的?百姓“不堪命”可能会引发哪些后果?

【学生活动】

学生以“东汉百姓的一封家书”为题,进行角色代入写作:

假设你是东汉晚期的一名普通农民,写一封信给远方亲戚,讲述你的生活困境。要求包含以下内容:

官府如何征税或征役

是否见过外戚、宦官或豪强的压迫行为

对朝廷和时局的看法

写完后同桌互评,选出最具代表性的两封在全班朗读。

【教师活动】

选取学生作品进行点评并总结提升:

刚才听到的家书中,有同学提到“官吏催租如狼虎”“豪强占田不纳赋”,这正是史料中“民不堪命”的真实反映。我们回顾一下:外戚宦官轮流专权,任人唯亲,导致地方官多为贪官;豪强又兼并土地,逃避赋税,负担全压在小农身上。

当百姓活不下去时,就会出现流民、盗贼,甚至爆发大规模起义。几十年后爆发的黄巾起义,正是这种长期压迫的结果。可以说,政治腐败 + 豪强扩张 = 社会崩溃的定时炸弹。

总结知识点:

外戚宦官争权导致官僚系统腐败,地方治理失效

豪强兼并土地,加重平民负担

百姓赋役沉重,生活困苦,社会矛盾激化

最终引发民变与动荡,加速东汉灭亡

【设计意图】

通过角色写作激发情感共鸣,使学生从“人”的视角理解历史变迁。将政治制度问题与民生疾苦联系起来,培养学生“历史同理心”。同时引导学生建立“制度—社会—后果”的因果链条,深化对“政局动荡”本质的理解,落实唯物史观核心素养。

黄巾起义

黄巾起义

【教师活动】

材料1:

“初,钜鹿张角奉事黄、老,以妖术教授,立太平道……咒符水以疗病,百姓信向之。”

——《后汉书·皇甫嵩传》

材料2:

“角分遣弟子八人使于四方,以善道教化天下,转相诳惑。十余年间,众徒数十万,连结郡国。”

——《资治通鉴·卷五十八》

材料3:

“苍天已死,黄天当立,岁在甲子,天下大吉。”

——《后汉书·皇甫嵩传》注引《典略》

问题:

结合材料,想一想:为什么张角能聚集数十万信徒?这句口号表达了怎样的政治诉求?它对民众有何号召力?

【学生活动】

学生分组阅读三则史料,围绕以下任务展开讨论:

从材料中找出张角传教的方式和特点(如治病、传道、组织方式)。

分析“苍天已死,黄天当立”中“苍天”和“黄天”分别指代什么?

讨论这句口号如何激发民众的反抗情绪。

每组派代表发言,尝试还原黄巾起义爆发前的社会氛围。

【教师活动】

结合学生回答进行点评与深化讲解:

首先,张角利用“符水治病”等方式在民间传教,满足了百姓对健康和希望的需求。东汉末年天灾频发、疫病流行,官府无力救济,而太平道提供精神慰藉和实际帮助,因而迅速传播。

其次,“苍天”暗指腐败的东汉王朝,“黄天”则象征张角所代表的新秩序。“甲子”年被视为改天换地的吉时,这句口号不仅是宗教预言,更是政治宣言,表达了推翻旧政权、建立新世界的强烈愿望。

这种将宗教信仰与社会变革结合的方式,极大增强了动员能力。数十万信徒被编为36“方”,形成准军事组织,说明其已有明确的起义准备。

总结知识点:

张角创立太平道,以治病传教赢得民心,发展信徒数十万。

起义前通过“苍天已死,黄天当立”等口号宣传变革思想,激发民众反抗。

信徒被编为36方,具备组织性和军事性,为大规模起义奠定基础。

【设计意图】

通过原始史料引导学生理解黄巾起义的宗教背景与社会动因,培养学生从文献中提取信息、解读历史语境的能力。问题设计聚焦因果关系与象征意义,促进批判性思维发展。小组合作提升自主学习与协作能力,符合新课改倡导的探究式学习理念。

起义爆发与影响

【教师活动】

材料4:

“遂置三十六方,大方万余人,小方六七千,各立渠帅。讹言‘苍天已死,黄天当立’,以甲子为元年,当于岁首起兵。”

——《后汉书·皇甫嵩传》

材料5:

“旬日之间,天下响应,京师震动。”

——司马光《资治通鉴》

材料6:

“角自称天公将军,角弟宝称地公将军,宝弟梁称人公将军。”

——《后汉书·皇甫嵩传》

▲图片注释:黄巾军头裹黄巾,以示身份,象征“黄天当立”(如教材中有配图,请在此处插入真实地址)

问题:

黄巾起义为何能在短时间内席卷全国?这场起义虽然失败,但为何说它“沉重打击了东汉统治”?

【学生活动】

学生结合材料与课本内容完成以下任务:

制作简易时间轴:标注184年(甲子年)、张角称将军、各地同时起兵等关键节点。

分析黄巾军组织结构图(36方→渠帅→信徒),说明其战斗力来源。

小组讨论:为什么起义仅持续9个月就被镇压?又为何说其影响深远?

撰写一句话结论:“黄巾起义虽败,但……”

【教师活动】

针对学生作答进行点评并系统讲解:

黄巾起义之所以能在“旬日之间,天下响应”,关键在于长期准备和严密组织。36方的军事化编制使各地能同时发动攻击,形成全国性震荡。张角兄弟分任“天公”“地公”“人公”将军,体现其建立新政权的意图。

然而,起义军缺乏正规军事训练,面对朝廷调集的中央军和地方豪强武装,逐渐陷入被动。加之张角病逝,指挥系统瓦解,主力最终被皇甫嵩等人剿灭。

尽管如此,这场起义动摇了东汉根基:中央权威衰落,地方军阀借平叛之名扩权,为日后群雄割据埋下伏笔。正如史书所言,“名存实亡”,东汉政权已无力恢复统一秩序。

总结知识点:

184年黄巾军在全国同时起事,声势浩大,震动京师。

起义军组织严密,但因军事经验不足和领袖去世而失败。

起义虽被镇压,但加速了东汉瓦解,开启军阀混战时代。

【设计意图】

通过时间轴与组织结构图构建历史时空观念,强化学生对事件全貌的理解。引导学生辩证看待“失败”与“影响”的关系,培养历史解释能力。活动设计兼顾知识梳理与思维提升,体现以学生为主体的探究式教学要求。

课后任务

【任务主题】探究东汉政治变迁与社会动荡

【基础任务】结合教材内容,梳理东汉建立与“光武中兴”的主要措施,制作一张“光武帝治国措施”思维导图,分类归纳其在政治、经济、民族政策等方面的举措,并简要说明这些措施带来的积极影响。

【进阶任务】阅读“相关史事”中关于外戚梁冀的记载,结合东汉中后期外戚与宦官交替专权的现象,撰写一篇200字左右的历史短评,分析这种政治格局对东汉统治造成的危害。

【拓展任务】结合语文与艺术学科,选取“黄巾起义”或“豪强地主生活”为主题,绘制一幅历史场景插画,并配以简短的说明文字(50-100字),展现东汉社会某一侧面的真实图景。

【设计意图】通过思维导图梳理基础知识,提升学生归纳总结能力;通过历史短评训练学生批判性思维和表达能力;通过跨学科绘画任务,增强学生对历史情境的理解与再现能力,促进多维素养融合发展。

板书设计

东汉建立与“光武中兴”

东汉建立

① 王莽篡汉,西汉灭亡

② 刘秀起兵,建立东汉

光武中兴

① 政策措施:释放奴婢、减轻赋税、整顿吏治

② 经济恢复,社会稳定

东汉中后期政局动荡

① 外戚与宦官交替专权

② 豪强地主势力膨胀

黄巾起义

① 背景:社会矛盾激化

② 影响:沉重打击东汉统治

教学反思

本节课内容围绕东汉建立与“光武中兴”展开,历史线索清晰,适合采用讲授与图文分析相结合的教学方法。通过地图、画像石等辅助材料,增强了学生对东汉社会经济状况的直观认识,但在讲解外戚宦官交替专权时,部分学生理解较困难,教法上可增加类比或情境模拟。语言表达上,我注重条理清晰、重点突出,但在解释“豪强地主”等概念时略显抽象,应结合现实类比帮助学生理解。今后教学中应加强学生主体参与,提升语言的生动性与启发性。

课标分析

本课内容符合《义务教育历史课程标准》中“了解东汉的建立与光武中兴,理解东汉中后期社会矛盾与政局动荡的原因,认识黄巾起义的作用与影响”的要求。教材通过讲述东汉建立、光武中兴的措施与成效,帮助学生理解历史发展的阶段性特征;通过对东汉中后期外戚宦官交替专权、豪强地主势力膨胀等现象的描述,引导学生认识政治腐败与社会矛盾的加剧;通过黄巾起义的介绍,使学生理解农民起义对东汉统治的冲击,培养分析历史事件的能力。

课前任务

课前任务

公元9年,外戚_______夺取西汉政权,建立“新”朝,西汉灭亡。

西汉宗室_______起兵反抗王莽,最终于公元25年称帝,建立东汉,定都_______。

光武帝采取多项措施恢复社会秩序,如释放奴婢、减轻田租、合并郡县、惩治贪官等,史称“_______”。

东汉时期农业技术进步,普遍使用“_______”的耕作方法,提高了生产效率。

东汉_______(人名)治理黄河,使被淹没的土地恢复为良田。

东汉时期发明了利用水力鼓风冶铁的装置,称为“_______”。

东汉中期以后,皇帝年幼继位,由皇太后主持朝政,导致_______专权局面出现。

皇帝长大后依靠宦官铲除外戚势力,又形成_______专权,造成政治腐败。

东汉晚期,豪强大族势力膨胀,他们兼并土地、拥有私人武装,成为后来_______局面的重要因素。

184年,张角领导的_______起义爆发,提出“苍天已死,黄天当立”的口号。

黄巾起义虽然失败,但沉重打击了东汉统治,使其_______。

张角创立的宗教组织是_______,他将信徒编为36方,进行统一组织和指挥。

参考答案

王莽

刘秀;洛阳

光武中兴

二牛一人一犁

王景

水排

外戚

宦官

割据

黄巾

名存实亡

太平道

课堂练习

第1题

【题文】某校初三(8)班同学搜集了以下材料。他们研究的主题是( )

A.中国古代神话传说 B.中国古代音乐发展史 C.王室衰微礼崩乐坏 D.惟妙惟肖的泥塑艺术

【答案】B

第2题

【题文】如下图是东汉绿釉陶水亭。亭上层四角有张鸳控组的武土字显,中国斜人扬袖起舞,旁边有一人抚琴及三人担手手歌。这是夺又豪强地主的娱乐生活写照,也折射出( )

A.贫富差距明显扩大 B.豪强拥有私人武装 C.外戚宦官交替专权 D.农民起义风起云涌

【答案】B

第3题

【题文】中国古代出现过“文景之治”“光武中兴” “贞观之治” “开元盛世” “康乾盛世”等治世、盛世局面,他们具备的共同历史条件是( )

A.国家统一,社会稳定 B.民族交往密切,海外贸易发达

C.罢黜百家,尊崇儒术 D.君主专制加强,科举制度完善

【答案】A

课堂总结

【教师活动】

通过本课学习,我们了解了东汉的建立与“光武中兴”的历史进程。光武帝刘秀重建汉朝政权,采取释放奴婢、减轻赋税、整顿吏治等措施,恢复社会秩序,推动经济发展,形成“光武中兴”的局面。但东汉中后期,外戚与宦官交替专权,豪强地主势力膨胀,导致政治腐败、社会动荡,最终爆发黄巾起义,东汉政权名存实亡。同学们要认识到,国家治理需要稳定的政治秩序与清明的统治政策,社会矛盾积累到一定程度必然引发变革或动荡,从而加深对历史发展规律的理解。

拓展迁移

材料:东汉时期,豪强大族不仅控制土地和私人武装,还在地方担任要职,形成“门阀士族”雏形。他们通过垄断察举制进入中央,逐渐形成“累世公卿”的局面。

问题:东汉豪强大族的崛起对后世门阀制度的形成有何影响?

答案:东汉豪强大族凭借经济、军事和政治优势,逐步垄断仕途与权力,为魏晋南北朝时期的门阀士族制度奠定了基础。这一制度在短期内有助于稳定地方治理,但也造成社会阶层固化、寒门难以上位,削弱了国家治理的活力。从长远看,门阀制度最终成为社会发展的障碍,促使隋唐时期科举制度的诞生,推动社会流动与公平。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第13课 东汉的兴衰

教材分析

本课内容涉及东汉时期,主要讲述了东汉的建立、“光武中兴”的出现以及东汉中后期的政局动荡和黄巾起义。本课上承西汉灭亡与王莽改制,下启三国两晋南北朝的分裂局面,在教材体系中具有承前启后的重要意义。因此,在讲授本课时,教师应帮助学生理解东汉初期光武帝如何通过一系列政治、经济措施恢复社会秩序,实现“中兴”,同时也要引导学生认识东汉中后期外戚宦官交替专权、豪强地主势力膨胀所带来的政治腐败和社会动荡,进而理解黄巾起义爆发的背景及其对东汉统治的沉重打击,从而形成对东汉兴衰全过程的整体认识,为后续学习三国时期政权更迭打下基础。

学情分析

生成失败,请重新生成

教学目标

【唯物史观】通过分析东汉建立与“光武中兴”的社会背景及影响,使学生理解历史发展的因果关系,认识社会矛盾推动历史变迁的基本规律。

【时空观念】通过阅读东汉形势图与光武帝生平时间线,使学生准确把握东汉建立、统一及中兴的时空脉络。

【史料实证】通过解读画像石拓片、史书记载及相关史事,使学生初步掌握运用图文资料印证历史信息的方法。

【历史解释】通过探讨“光武中兴”政策与社会恢复的关系,使学生能够客观评价历史事件与人物的作用。

【家国情怀】通过了解光武帝恢复汉室、稳定社会的举措,使学生增强维护国家统一和社会稳定的意识。

重点难点

重点:东汉建立、光武中兴、黄巾起义

难点:外戚宦官交替专权、豪强地主势力膨胀、东汉后期社会矛盾

课堂导入

【教师活动】教师展示画像砖图片,引导学生观察东汉宅院的结构特点,简要介绍豪强地主在东汉的重要地位,激发学生探究兴趣。

【展示材料】

▲东汉宅院画像砖(四川出土,反映东汉豪强住宅的真实样貌)

“豪强并起,役财役力,以相兼并。”——《后汉书·仲长统传》

【提出问题】

同学们,从这幅画像砖上你能看出这家人生活得怎么样?他们的房子有什么特别的地方?

为什么这些有钱有势的豪强会和东汉的兴衰联系在一起呢?

【设计意图】通过观察画像砖和引用简洁史料,引导学生从生活场景入手,初步感知东汉社会结构与政治变化之间的联系,激发对东汉历史的兴趣,为后续学习东汉建立与政局演变做好铺垫。

探究新知

东汉建立与"光武中兴"

东汉建立与“光武中兴”

【教师活动】

材料1:

《后汉书·光武帝纪》载:“(建武六年)诏曰:‘民有嫁妻卖子欲归父母者,悉听之。敢拘执,论如律。’又令郡国收葬暴骨,赐贫人犁牛,振乏绝。’”

——《后汉书·光武帝纪》

材料2:

《资治通鉴·汉纪三十九》载:“初,王莽乱后,天下户口减半,寇盗充斥。光武中兴,务用安静,解兵务农,与民休息。”

——司马光《资治通鉴》

▲光武帝(公元前5—公元57)

问题:

结合材料和图片,思考:为什么刘秀能在群雄割据中脱颖而出?他采取了哪些措施来稳定社会、恢复秩序?

【学生活动】

学生分组阅读两则史料,结合教材内容进行讨论,完成以下任务:

从材料中提取光武帝稳定社会的具体政策(如释放奴婢、赈济贫民、与民休息等)。

观察“光武帝”画像,分析其形象特征(如服饰、神态),推测当时人们对他的评价。

小组合作绘制“光武帝治国措施思维导图”,分类归纳政治、经济、民族等方面举措。

【教师活动】

针对学生作答进行点评与深化讲解:

首先,从材料1可见,光武帝多次下诏释放奴婢、允许被卖者回归家庭,并组织收葬战乱遗骨、发放耕牛,体现出强烈的“仁政”色彩。这与王莽末年社会动荡、百姓流离形成鲜明对比。

其次,材料2指出“天下户口减半”“寇盗充斥”,说明当时社会残破严重。而光武帝“解兵务农,与民休息”,正是吸取西汉后期和王莽失败教训,采取轻徭薄赋、恢复生产的策略。

再看图片“光武帝”画像,其衣冠整齐、神情庄重,符合儒家理想中的“明君”形象。这反映了后世史书对他的正面评价,也印证了“光武中兴”的历史地位。

结合教材内容,我们可以系统总结如下:

总结知识点:

公元9年王莽篡汉,建立“新”朝,改革失败引发民变。

刘秀以“复汉”为旗号起兵,击败王莽主力,于25年称帝,定都洛阳,建立东汉。

光武帝通过十余年征战削平群雄,完成统一。

为巩固统治,实行释放奴婢、减轻田租、减轻刑罚、裁减官吏、惩治贪官、允许少数民族内迁等政策。

社会逐渐安定,经济恢复,史称“光武中兴”。

【设计意图】

通过引入《后汉书》《资治通鉴》原始记载,培养学生从一手史料中提取信息的能力;结合人物画像进行形象分析,提升历史感知力。问题设计紧扣“因果关系”与“政策影响”,引导学生理解“中兴”背后的治理逻辑,发展历史解释素养。小组合作促进自主探究,体现新课改倡导的合作学习理念。

东汉的社会经济发展

【教师活动】

材料3:

《后汉书·郡国志》载:“南阳、汝南,人众垦殖,号为沃土。牛耕普及,一夫可治十顷。”

——《后汉书·郡国志》

材料4:

《后汉书·循吏列传》载:“(王景)迁庐江太守,百姓不知牛耕,乃率吏民修起堤防,教用犁耕,由是垦辟倍多,境内丰给。”

——《后汉书·循吏列传》

▲东汉牛耕画像石拓片(局部)

问题:

观察图片中的耕作方式,结合材料,分析东汉农业发展的特点及其对社会的影响。

【学生活动】

学生观察“东汉牛耕画像石拓片”局部图,完成以下任务:

描述图中人物动作、工具使用情况(如两人扶犁、一人驱牛),判断耕作方式。

阅读材料3、4,找出“牛耕推广”“土地开垦增加”等关键词,分析技术进步如何促进农业发展。

小组讨论:“如果我是东汉农民,牛耕技术对我生活有哪些改变?”并派代表发言。

【教师活动】

学生作答后,教师结合史料与图片进行讲解:

图片显示的是“二牛一人一犁”的耕作场景——一人扶犁,两头牛牵引,这是东汉典型的精耕细作方式。相比西汉“耦耕”(两人抬犁),效率显著提高。

材料3提到“一夫可治十顷”,说明单位劳动力耕种面积扩大,反映出生产力提升。材料4中王景在庐江“教用犁耕”,说明牛耕并非全国普及,需政府推动,体现出技术传播的渐进性。

此外,教材提到王景治黄河,“使被淹没的土地变成了良田”,说明水利建设与农业发展密切相关。冶铁业发展(水排鼓风)、青瓷成熟,则反映出手工业进步。

由此可总结:

总结知识点:

东汉普遍采用“二牛一人”犁耕法,提高农业生产效率。

王景治理黄河,恢复大量耕地,促进农业复苏。

水排发明利用水力鼓风冶铁,提升冶炼质量。

青瓷烧制技术成熟,出现高质量瓷器。

农业与手工业发展共同推动社会经济持续进步。

【设计意图】

通过实物图像(画像石拓片)与文献互证,培养学生“以图证史”的能力;设置情境化问题(“如果我是农民”),增强历史代入感,激发学习兴趣。材料选择贴近初中生理解水平,突出技术进步与社会发展的因果关系,落实“历史解释”与“时空观念”核心素养。

东汉初期的社会景象

【教师活动】

材料5:

《后汉书·明帝纪》注引《东观汉记》曰:“建武中元以来,野无遗田,邑无游民,家给人足,粟米丰贱,斗粟三十钱,牛羊被野。”

——《东观汉记》(东汉官方史书)

▲东汉形势图

问题:

结合地图与材料,分析“光武中兴”时期社会安定的表现,并思考这种局面是如何形成的?

【学生活动】

学生观察“东汉形势图”,完成以下任务:

在地图上找出洛阳、南阳、汝南等农业发达地区,标注其地理位置。

阅读材料5,提取关键词:“家给人足”“粟米丰贱”“牛羊被野”,归纳社会繁荣的表现。

结合前两节所学,小组讨论:“光武中兴”出现的原因(可从政治、经济、民族三方面分析),填写表格。

【教师活动】

教师点评学生讨论结果,并结合地图与史料深入解析:

地图显示东汉疆域广阔,核心区域集中在黄河流域与长江中游,这些地区正是农业发展的重点地带。如南阳、汝南等地在材料中被称为“沃土”,说明经济重心所在。

材料5描述的“斗粟三十钱”“牛羊被野”,与教材中“百姓殷富,粟斛三十,牛羊被野”高度一致,说明粮价低廉、畜牧业兴旺,是社会安定、生产恢复的直接体现。

这种局面的形成,离不开光武帝的一系列政策:

政治上:加强中央集权,裁并郡县,整顿吏治;

经济上:释放奴婢、减轻田租、鼓励垦荒;

民族上:允许北方少数民族内迁,减少冲突。

这些措施共同促成了“天下安平,人无徭役,岁比登稔”的盛世景象。

总结知识点:

“光武中兴”时期,人口增长,垦田增多,社会安定。

粮食充足,物价稳定,百姓生活改善。

牛羊遍布田野,反映畜牧业和农业同步发展。

这一局面是光武帝长期推行休养生息政策的结果。

【设计意图】

利用《东观汉记》这一东汉当代史料增强可信度,培养学生辨别史料价值的意识;结合“东汉形势图”进行空间定位,强化“时空观念”素养。问题设计由现象到原因,层层递进,训练学生归纳与推理能力。小组合作填写表格,提升信息整合能力,体现探究式学习特征。

东汉中后期的政局动荡

东汉外戚与宦官交替专权

【教师活动】

材料1:

《后汉书·梁冀传》记载:“冀专擅威柄,凶恣日积,宫卫近侍,并其心腹,百僚肃然,莫敢违命。”

——范晔《后汉书》卷三十四

▲东汉车马出行壁画(局部):这是河北安平一座东汉墓葬的壁画。壁画中有车辆、骑马随从等,展现了东汉高级官员出行的场面。

问题:从《后汉书》的记载和壁画中,你能看出外戚梁冀拥有怎样的权力?他的出行排场说明了什么问题?

【学生活动】

学生分组阅读《后汉书》节选文字,结合壁画图像,讨论以下问题:

梁冀作为外戚,为何能“专擅威柄”?

壁画中的车马仪仗规模宏大,这反映了他怎样的社会地位和实际权力?

这种现象对皇帝权威和国家治理可能带来什么影响?

每组派代表发言,尝试归纳外戚专权的表现及其危害。

【教师活动】

结合学生回答进行点评与深化讲解:

同学们观察得很细致。梁冀身为外戚,因妹妹是皇太后而掌权,长期控制朝政,连百官都“莫敢违命”,说明他已经凌驾于正常官僚体系之上。壁画中庞大的车马队伍、众多随从,正是他权势滔天的真实写照——这本应是皇帝或极少数重臣才有的规格,但他却公然享用,反映出外戚权力已经严重失衡。

更严重的是,《后汉书》提到他安插亲信在宫廷近侍岗位,等于掌控了皇帝身边的信息通道。再加上他曾毒杀直言的汉质帝,可见其专横已到无法无天的地步。而每当皇帝试图夺回权力,只能依靠宦官反击,这就为宦官专权埋下伏笔。

总结知识点:

皇帝年幼时由皇太后主政,导致外戚掌握实权

外戚专权表现为任用亲信、控制朝政、生活奢靡、打压异己

皇帝成年后依靠宦官铲除外戚,导致宦官得势专权

外戚与宦官轮流掌权,造成政治动荡、腐败盛行

【设计意图】

通过正史文献与考古图像相结合,引导学生从一手资料中提取信息,培养“论从史出”的历史思维能力。问题设计层层递进,帮助学生理解外戚专权的形成机制及其对皇权的侵蚀,进而为理解“交替专权”这一复杂政治现象打下基础。同时借助壁画直观呈现权力象征,增强历史情境感,提升学习兴趣。

豪强大族势力膨胀

【教师活动】

材料2:

《后汉书·仲长统传》载:“豪人之室,连栋数百,膏田满野,奴婢千群,徒附万计……船车贾贩,周于四方;废居积贮,满于都城。”

——范晔《后汉书》卷四十九

▲东汉绿釉陶水亭:亭上层四角有张弩控弦的武士守卫,中间有人扬袖起舞,旁有一人抚琴及三人拍手伴歌。这一陶水亭是豪强拥有私人武装及娱乐生活的写照。

问题:这段文字描述的“豪人”过着怎样的生活?结合陶水亭图片,你认为这些豪强为何需要配备武装?这对地方社会会产生什么影响?

【学生活动】

学生阅读材料并观察陶水亭图片,开展“历史侦探”活动:

从文字中圈出描述豪强经济、生活、人力的关键词(如“膏田满野”“奴婢千群”)

观察陶水亭上层的武士形象,思考他们存在的目的

小组合作绘制一幅“豪强庄园示意图”,包含田地、住宅、仓库、武装守卫、乐舞场景等要素,并标注其功能

推测:如果地方官员力量薄弱,这样的豪强可能扮演什么角色?

【教师活动】

点评学生作品并深入解析:

大家绘制的庄园图非常生动!确实,这些豪强不仅占有大片良田,还拥有大量依附农民(“徒附”)和奴婢,形成自给自足的经济单位。更重要的是,陶水亭上的持弩武士清楚表明,他们拥有私人武装——这不是为了表演,而是为了保护财产、镇压反抗,甚至对抗官府。

《后汉书》说他们“船车贾贩,周于四方”,说明他们还参与商业活动,财富不断积累。当中央政权衰弱时,这些豪强就可能不听朝廷号令,自行其是,成为割据势力的雏形。比如后来的袁绍、曹操家族,最初都是地方豪强出身。

总结知识点:

豪强大族占有大量土地和人口,形成独立经济实体

拥有私人武装,操控地方治安与政权

生活奢靡,兼具军事、经济、政治多重权力

实力膨胀为东汉末年军阀割据埋下隐患

【设计意图】

通过文献与实物史料结合,让学生从多角度感知豪强的真实面貌。动手绘图活动促进知识内化,帮助学生建立“经济基础—军事力量—政治影响”的逻辑链条。引导学生思考地方势力与中央政权的关系,初步形成对“割据成因”的结构性认识,发展历史解释能力。

政局动荡与社会危机

【教师活动】

材料3:

《资治通鉴·汉纪》记载:“宦官用事,诛锄忠良,虐流百姓。州郡牧守,多非其人,竞相贪暴,民不堪命。”

——司马光《资治通鉴》卷五十四

问题:结合前面所学,你认为“宦官用事”和“州郡贪暴”是如何形成的?百姓“不堪命”可能会引发哪些后果?

【学生活动】

学生以“东汉百姓的一封家书”为题,进行角色代入写作:

假设你是东汉晚期的一名普通农民,写一封信给远方亲戚,讲述你的生活困境。要求包含以下内容:

官府如何征税或征役

是否见过外戚、宦官或豪强的压迫行为

对朝廷和时局的看法

写完后同桌互评,选出最具代表性的两封在全班朗读。

【教师活动】

选取学生作品进行点评并总结提升:

刚才听到的家书中,有同学提到“官吏催租如狼虎”“豪强占田不纳赋”,这正是史料中“民不堪命”的真实反映。我们回顾一下:外戚宦官轮流专权,任人唯亲,导致地方官多为贪官;豪强又兼并土地,逃避赋税,负担全压在小农身上。

当百姓活不下去时,就会出现流民、盗贼,甚至爆发大规模起义。几十年后爆发的黄巾起义,正是这种长期压迫的结果。可以说,政治腐败 + 豪强扩张 = 社会崩溃的定时炸弹。

总结知识点:

外戚宦官争权导致官僚系统腐败,地方治理失效

豪强兼并土地,加重平民负担

百姓赋役沉重,生活困苦,社会矛盾激化

最终引发民变与动荡,加速东汉灭亡

【设计意图】

通过角色写作激发情感共鸣,使学生从“人”的视角理解历史变迁。将政治制度问题与民生疾苦联系起来,培养学生“历史同理心”。同时引导学生建立“制度—社会—后果”的因果链条,深化对“政局动荡”本质的理解,落实唯物史观核心素养。

黄巾起义

黄巾起义

【教师活动】

材料1:

“初,钜鹿张角奉事黄、老,以妖术教授,立太平道……咒符水以疗病,百姓信向之。”

——《后汉书·皇甫嵩传》

材料2:

“角分遣弟子八人使于四方,以善道教化天下,转相诳惑。十余年间,众徒数十万,连结郡国。”

——《资治通鉴·卷五十八》

材料3:

“苍天已死,黄天当立,岁在甲子,天下大吉。”

——《后汉书·皇甫嵩传》注引《典略》

问题:

结合材料,想一想:为什么张角能聚集数十万信徒?这句口号表达了怎样的政治诉求?它对民众有何号召力?

【学生活动】

学生分组阅读三则史料,围绕以下任务展开讨论:

从材料中找出张角传教的方式和特点(如治病、传道、组织方式)。

分析“苍天已死,黄天当立”中“苍天”和“黄天”分别指代什么?

讨论这句口号如何激发民众的反抗情绪。

每组派代表发言,尝试还原黄巾起义爆发前的社会氛围。

【教师活动】

结合学生回答进行点评与深化讲解:

首先,张角利用“符水治病”等方式在民间传教,满足了百姓对健康和希望的需求。东汉末年天灾频发、疫病流行,官府无力救济,而太平道提供精神慰藉和实际帮助,因而迅速传播。

其次,“苍天”暗指腐败的东汉王朝,“黄天”则象征张角所代表的新秩序。“甲子”年被视为改天换地的吉时,这句口号不仅是宗教预言,更是政治宣言,表达了推翻旧政权、建立新世界的强烈愿望。

这种将宗教信仰与社会变革结合的方式,极大增强了动员能力。数十万信徒被编为36“方”,形成准军事组织,说明其已有明确的起义准备。

总结知识点:

张角创立太平道,以治病传教赢得民心,发展信徒数十万。

起义前通过“苍天已死,黄天当立”等口号宣传变革思想,激发民众反抗。

信徒被编为36方,具备组织性和军事性,为大规模起义奠定基础。

【设计意图】

通过原始史料引导学生理解黄巾起义的宗教背景与社会动因,培养学生从文献中提取信息、解读历史语境的能力。问题设计聚焦因果关系与象征意义,促进批判性思维发展。小组合作提升自主学习与协作能力,符合新课改倡导的探究式学习理念。

起义爆发与影响

【教师活动】

材料4:

“遂置三十六方,大方万余人,小方六七千,各立渠帅。讹言‘苍天已死,黄天当立’,以甲子为元年,当于岁首起兵。”

——《后汉书·皇甫嵩传》

材料5:

“旬日之间,天下响应,京师震动。”

——司马光《资治通鉴》

材料6:

“角自称天公将军,角弟宝称地公将军,宝弟梁称人公将军。”

——《后汉书·皇甫嵩传》

▲图片注释:黄巾军头裹黄巾,以示身份,象征“黄天当立”(如教材中有配图,请在此处插入真实地址)

问题:

黄巾起义为何能在短时间内席卷全国?这场起义虽然失败,但为何说它“沉重打击了东汉统治”?

【学生活动】

学生结合材料与课本内容完成以下任务:

制作简易时间轴:标注184年(甲子年)、张角称将军、各地同时起兵等关键节点。

分析黄巾军组织结构图(36方→渠帅→信徒),说明其战斗力来源。

小组讨论:为什么起义仅持续9个月就被镇压?又为何说其影响深远?

撰写一句话结论:“黄巾起义虽败,但……”

【教师活动】

针对学生作答进行点评并系统讲解:

黄巾起义之所以能在“旬日之间,天下响应”,关键在于长期准备和严密组织。36方的军事化编制使各地能同时发动攻击,形成全国性震荡。张角兄弟分任“天公”“地公”“人公”将军,体现其建立新政权的意图。

然而,起义军缺乏正规军事训练,面对朝廷调集的中央军和地方豪强武装,逐渐陷入被动。加之张角病逝,指挥系统瓦解,主力最终被皇甫嵩等人剿灭。

尽管如此,这场起义动摇了东汉根基:中央权威衰落,地方军阀借平叛之名扩权,为日后群雄割据埋下伏笔。正如史书所言,“名存实亡”,东汉政权已无力恢复统一秩序。

总结知识点:

184年黄巾军在全国同时起事,声势浩大,震动京师。

起义军组织严密,但因军事经验不足和领袖去世而失败。

起义虽被镇压,但加速了东汉瓦解,开启军阀混战时代。

【设计意图】

通过时间轴与组织结构图构建历史时空观念,强化学生对事件全貌的理解。引导学生辩证看待“失败”与“影响”的关系,培养历史解释能力。活动设计兼顾知识梳理与思维提升,体现以学生为主体的探究式教学要求。

课后任务

【任务主题】探究东汉政治变迁与社会动荡

【基础任务】结合教材内容,梳理东汉建立与“光武中兴”的主要措施,制作一张“光武帝治国措施”思维导图,分类归纳其在政治、经济、民族政策等方面的举措,并简要说明这些措施带来的积极影响。

【进阶任务】阅读“相关史事”中关于外戚梁冀的记载,结合东汉中后期外戚与宦官交替专权的现象,撰写一篇200字左右的历史短评,分析这种政治格局对东汉统治造成的危害。

【拓展任务】结合语文与艺术学科,选取“黄巾起义”或“豪强地主生活”为主题,绘制一幅历史场景插画,并配以简短的说明文字(50-100字),展现东汉社会某一侧面的真实图景。

【设计意图】通过思维导图梳理基础知识,提升学生归纳总结能力;通过历史短评训练学生批判性思维和表达能力;通过跨学科绘画任务,增强学生对历史情境的理解与再现能力,促进多维素养融合发展。

板书设计

东汉建立与“光武中兴”

东汉建立

① 王莽篡汉,西汉灭亡

② 刘秀起兵,建立东汉

光武中兴

① 政策措施:释放奴婢、减轻赋税、整顿吏治

② 经济恢复,社会稳定

东汉中后期政局动荡

① 外戚与宦官交替专权

② 豪强地主势力膨胀

黄巾起义

① 背景:社会矛盾激化

② 影响:沉重打击东汉统治

教学反思

本节课内容围绕东汉建立与“光武中兴”展开,历史线索清晰,适合采用讲授与图文分析相结合的教学方法。通过地图、画像石等辅助材料,增强了学生对东汉社会经济状况的直观认识,但在讲解外戚宦官交替专权时,部分学生理解较困难,教法上可增加类比或情境模拟。语言表达上,我注重条理清晰、重点突出,但在解释“豪强地主”等概念时略显抽象,应结合现实类比帮助学生理解。今后教学中应加强学生主体参与,提升语言的生动性与启发性。

课标分析

本课内容符合《义务教育历史课程标准》中“了解东汉的建立与光武中兴,理解东汉中后期社会矛盾与政局动荡的原因,认识黄巾起义的作用与影响”的要求。教材通过讲述东汉建立、光武中兴的措施与成效,帮助学生理解历史发展的阶段性特征;通过对东汉中后期外戚宦官交替专权、豪强地主势力膨胀等现象的描述,引导学生认识政治腐败与社会矛盾的加剧;通过黄巾起义的介绍,使学生理解农民起义对东汉统治的冲击,培养分析历史事件的能力。

课前任务

课前任务

公元9年,外戚_______夺取西汉政权,建立“新”朝,西汉灭亡。

西汉宗室_______起兵反抗王莽,最终于公元25年称帝,建立东汉,定都_______。

光武帝采取多项措施恢复社会秩序,如释放奴婢、减轻田租、合并郡县、惩治贪官等,史称“_______”。

东汉时期农业技术进步,普遍使用“_______”的耕作方法,提高了生产效率。

东汉_______(人名)治理黄河,使被淹没的土地恢复为良田。

东汉时期发明了利用水力鼓风冶铁的装置,称为“_______”。

东汉中期以后,皇帝年幼继位,由皇太后主持朝政,导致_______专权局面出现。

皇帝长大后依靠宦官铲除外戚势力,又形成_______专权,造成政治腐败。

东汉晚期,豪强大族势力膨胀,他们兼并土地、拥有私人武装,成为后来_______局面的重要因素。

184年,张角领导的_______起义爆发,提出“苍天已死,黄天当立”的口号。

黄巾起义虽然失败,但沉重打击了东汉统治,使其_______。

张角创立的宗教组织是_______,他将信徒编为36方,进行统一组织和指挥。

参考答案

王莽

刘秀;洛阳

光武中兴

二牛一人一犁

王景

水排

外戚

宦官

割据

黄巾

名存实亡

太平道

课堂练习

第1题

【题文】某校初三(8)班同学搜集了以下材料。他们研究的主题是( )

A.中国古代神话传说 B.中国古代音乐发展史 C.王室衰微礼崩乐坏 D.惟妙惟肖的泥塑艺术

【答案】B

第2题

【题文】如下图是东汉绿釉陶水亭。亭上层四角有张鸳控组的武土字显,中国斜人扬袖起舞,旁边有一人抚琴及三人担手手歌。这是夺又豪强地主的娱乐生活写照,也折射出( )

A.贫富差距明显扩大 B.豪强拥有私人武装 C.外戚宦官交替专权 D.农民起义风起云涌

【答案】B

第3题

【题文】中国古代出现过“文景之治”“光武中兴” “贞观之治” “开元盛世” “康乾盛世”等治世、盛世局面,他们具备的共同历史条件是( )

A.国家统一,社会稳定 B.民族交往密切,海外贸易发达

C.罢黜百家,尊崇儒术 D.君主专制加强,科举制度完善

【答案】A

课堂总结

【教师活动】

通过本课学习,我们了解了东汉的建立与“光武中兴”的历史进程。光武帝刘秀重建汉朝政权,采取释放奴婢、减轻赋税、整顿吏治等措施,恢复社会秩序,推动经济发展,形成“光武中兴”的局面。但东汉中后期,外戚与宦官交替专权,豪强地主势力膨胀,导致政治腐败、社会动荡,最终爆发黄巾起义,东汉政权名存实亡。同学们要认识到,国家治理需要稳定的政治秩序与清明的统治政策,社会矛盾积累到一定程度必然引发变革或动荡,从而加深对历史发展规律的理解。

拓展迁移

材料:东汉时期,豪强大族不仅控制土地和私人武装,还在地方担任要职,形成“门阀士族”雏形。他们通过垄断察举制进入中央,逐渐形成“累世公卿”的局面。

问题:东汉豪强大族的崛起对后世门阀制度的形成有何影响?

答案:东汉豪强大族凭借经济、军事和政治优势,逐步垄断仕途与权力,为魏晋南北朝时期的门阀士族制度奠定了基础。这一制度在短期内有助于稳定地方治理,但也造成社会阶层固化、寒门难以上位,削弱了国家治理的活力。从长远看,门阀制度最终成为社会发展的障碍,促使隋唐时期科举制度的诞生,推动社会流动与公平。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史