第14课 丝绸之路的开通与经营西域 教学设计

文档属性

| 名称 | 第14课 丝绸之路的开通与经营西域 教学设计 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-29 11:38:14 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第14课 丝绸之路的开通与经营西域

教材分析

本课内容涉及西汉至东汉时期,主要讲述了张骞通西域、丝绸之路的开辟以及汉朝对西域的管理。本课上承汉朝对外交往的背景,下启古代中外交流的发展,具有承前启后的重要意义。在讲授本课时,教师应从张骞出使西域的背景、过程与影响入手,帮助学生理解汉朝与西域关系的变化;通过丝绸之路的路线与交流内容,引导学生认识这条通道在促进东西方经济文化交流中的重要作用;最后通过对西域都护府和班超经营西域的讲解,使学生了解汉朝对西域治理的加强及其深远影响,从而形成对汉朝对外交往与边疆管理的整体认识。

学情分析

学生在之前的学习中已经接触过秦汉时期的基本历史脉络,对汉朝的建立和匈奴问题有一定了解,同时具备初步的地理空间概念,能够借助地图理解历史事件。初中生处于形象思维向抽象思维过渡的阶段,对故事性强的内容如张骞“投笔从戎”、出使西域的曲折经历较感兴趣,也容易被图片、路线图等直观材料吸引。本课的重点在于理解张骞通西域的意义和丝绸之路的作用,难点在于认识西域归属中央政权的历史进程及影响,要求学生能够结合地图梳理事件脉络,理解历史事件之间的联系,并初步形成对中外交流重要性的认识。

教学目标

【唯物史观】通过分析张骞通西域的历史背景与影响,使学生理解历史发展的因果关系,认识历史人物在特定社会条件下的作用与局限。

【时空观念】通过观察丝绸之路路线图和张骞出使西域时间线,使学生掌握历史事件的空间分布与时间顺序,形成对汉朝对外交流范围的直观认识。

【史料实证】通过解读教材中的图片、地图与文字史料,使学生初步掌握运用多种史料印证历史信息的方法,提升提取有效历史信息的能力。

【历史解释】通过对张骞通西域与丝绸之路关系的探讨,使学生能够从多角度解释历史现象,理解中西交流对双方社会发展的深远影响。

【家国情怀】通过了解张骞、班超等人的事迹,使学生增强民族责任感与开拓精神,感悟古代外交与边疆治理中的爱国情怀。

重点难点

重点:张骞通西域、丝绸之路、汉朝对西域的管理

难点:张骞出使西域的艰难历程、丝绸之路的作用与影响、西域都护府的意义

课堂导入

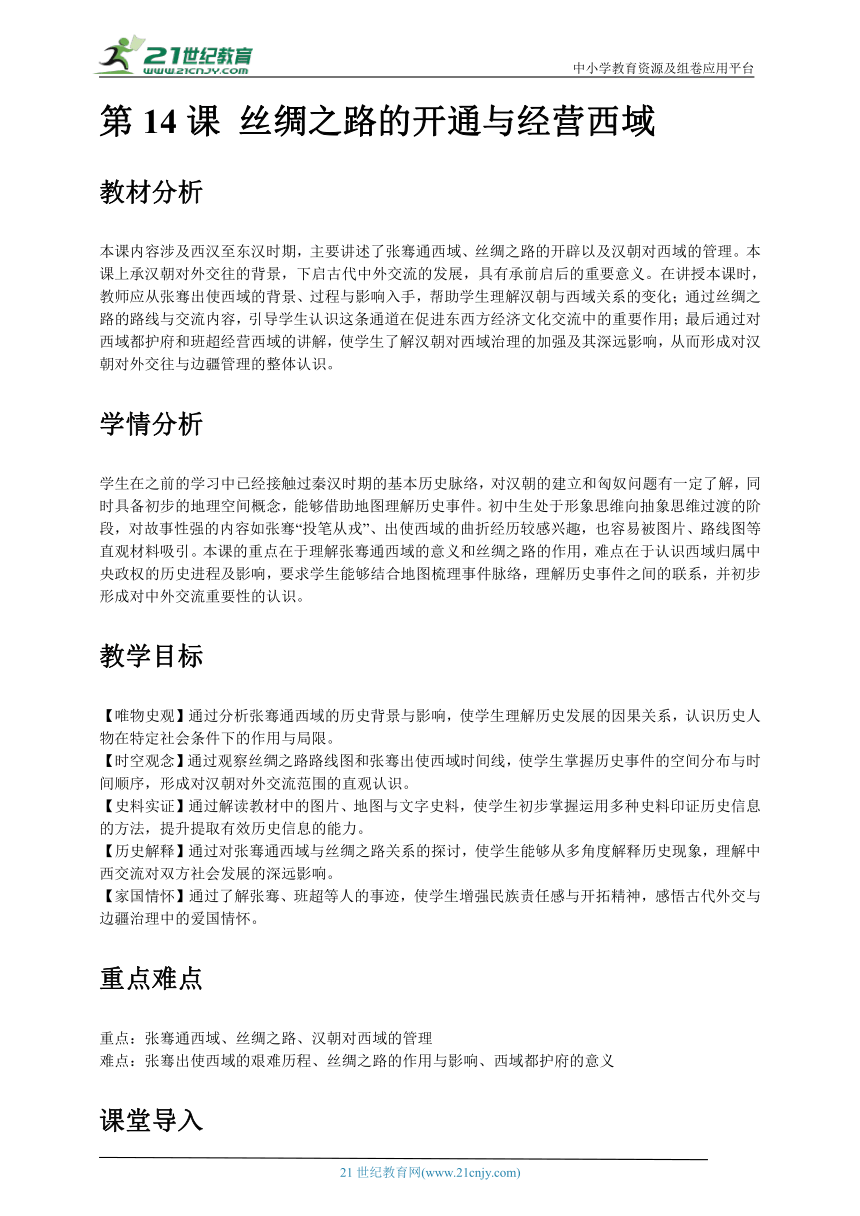

【教师活动】教师展示玉门关遗址图片,引导学生观察图片细节,并讲述玉门关在古代的重要地位,激发学生兴趣。

【展示材料】

▲汉朝玉门关遗址,位于甘肃敦煌西北约90千米的戈壁滩

“玉门关,汉置也,为西域通路之咽喉。”——《元和郡县图志》

【提出问题】

同学们,你们觉得为什么玉门关会建在这么偏远的戈壁滩上?

如果你是汉朝的商人,你要去西域做生意,会经过玉门关吗?为什么?

【设计意图】通过图片与史料结合,引导学生从地理与历史角度初步认识玉门关的地位,激发对丝绸之路开通背景的兴趣,为后续学习张骞通西域和丝绸之路的开通做好铺垫。

探究新知

张骞通西域

张骞通西域

【教师活动】

材料1:

“初,骞行时百余人,去十三岁,唯二人得还。”

——《汉书·张骞传》

材料2:

“西域本属匈奴,汉使至者,皆传语谓:‘汉天子富厚,赏赐甚多,可来朝献。’”

——《史记·大宛列传》

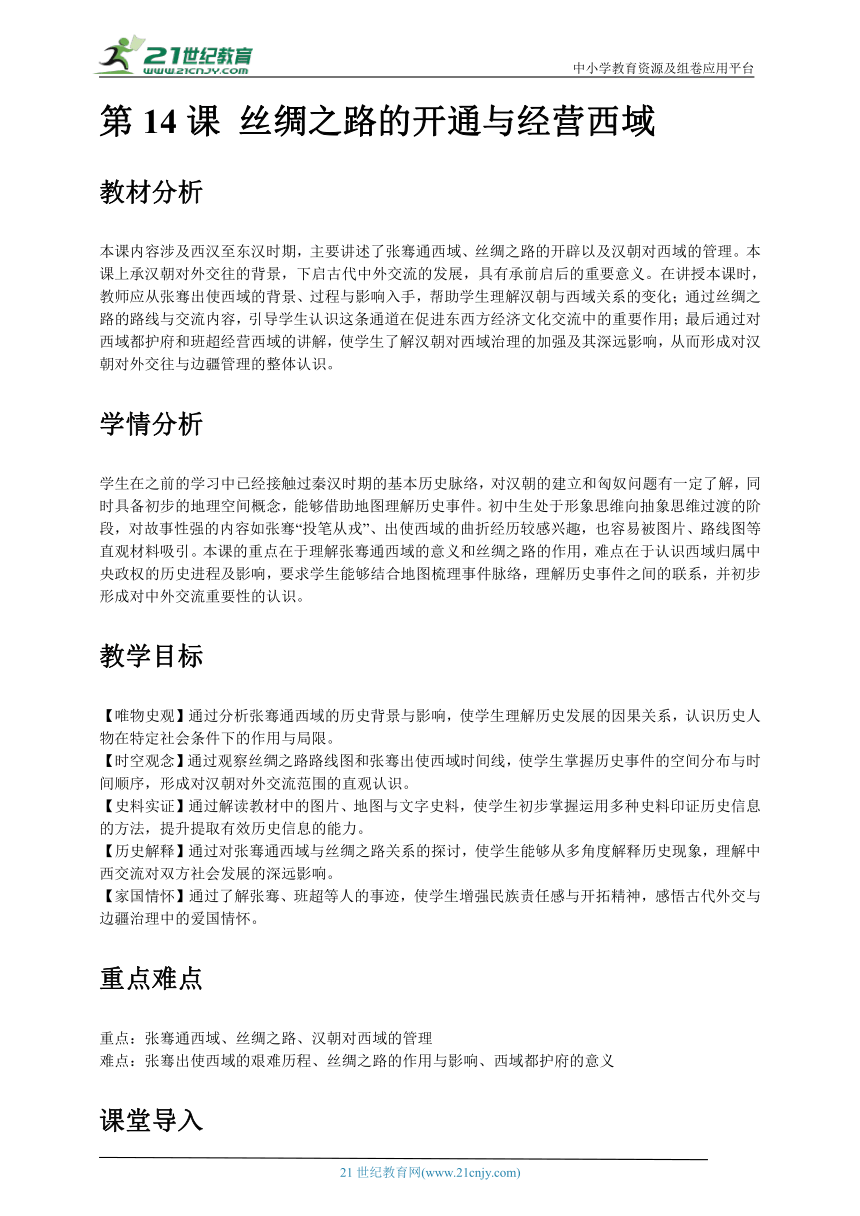

▲张骞出使西域图(唐朝敦煌壁画·局部)

问题:

根据史料和图片,你能推测张骞出使西域面临了哪些困难?这幅唐代壁画为什么会在几百年后描绘这一历史事件?说明了什么?

【学生活动】

学生分组阅读两则史料,结合图片进行观察与讨论。每组从“人物形象”“服饰特征”“旅途环境”等角度描述壁画内容,并联系《汉书》中“唯二人得还”的记载,分析张骞出使的艰险程度。随后推选代表发言,尝试解释为何后人会纪念张骞。

【教师活动】

结合学生回答进行点评与深化讲解:

首先,《汉书》记载张骞出发时百余人,十三年后仅两人返回,说明途中遭遇极大困难——被匈奴长期扣押、自然环境恶劣、路途遥远、语言不通、缺乏补给等。这反映出当时中原通往西域的道路极为艰险。

其次,壁画虽为唐代作品,但描绘的是西汉张骞出使场景,说明张骞的历史影响深远,被后世尊为“凿空西域”的第一人。敦煌是丝绸之路上的重要节点,唐代人绘制此图,既是对历史的追忆,也体现了对丝绸之路文化交流的重视。

再看图片中人物骑马前行、随从相伴、背景荒凉,虽为艺术加工,但传达出长途跋涉、不畏艰险的精神意象。这种视觉表达强化了张骞作为开拓者的形象。

总结知识点:

西域是指阳关、玉门关以西的广大地区,包括今新疆及更远区域。

西汉初年,西域小国众多,受匈奴控制,与中原联系中断。

汉武帝为联合大月氏夹击匈奴,招募使者出使西域。

张骞以郎官身份应募,于公元前138年率百余人从长安出发,开启首次出使。

途中被匈奴扣留十余年,仍坚持西行,最终抵达大月氏,但未能达成军事联盟。

归途中再次被俘,一年后逃回长安,仅剩两人。

张骞向汉武帝报告西域各国地理、风俗及愿与汉交往的愿望,使汉朝首次系统了解西域。

【设计意图】

通过原始史料与唐代壁画相结合,引导学生从文字与图像双重视角理解张骞出使的艰难与历史意义。问题设计注重因果推理与价值判断,培养学生提取信息、分析背景、解读图像的能力。小组合作促进自主探究,教师点评则帮助学生建立“个人选择—国家使命—历史影响”的逻辑链条,落实历史思维中“时空观念”“史料实证”与“历史解释”的核心素养。

第二次出使西域

【教师活动】

材料3:

“天子欣然,以骞为中郎将,将三百人,马各二匹,牛羊以万数,赍金币帛直数千巨万,多持节副使,道可便遣之旁国。”

——《史记·大宛列传》

材料4:

“于是西北国始通于汉矣。然张骞凿空,其后使往者皆称博望侯。”

——《汉书·张骞传》

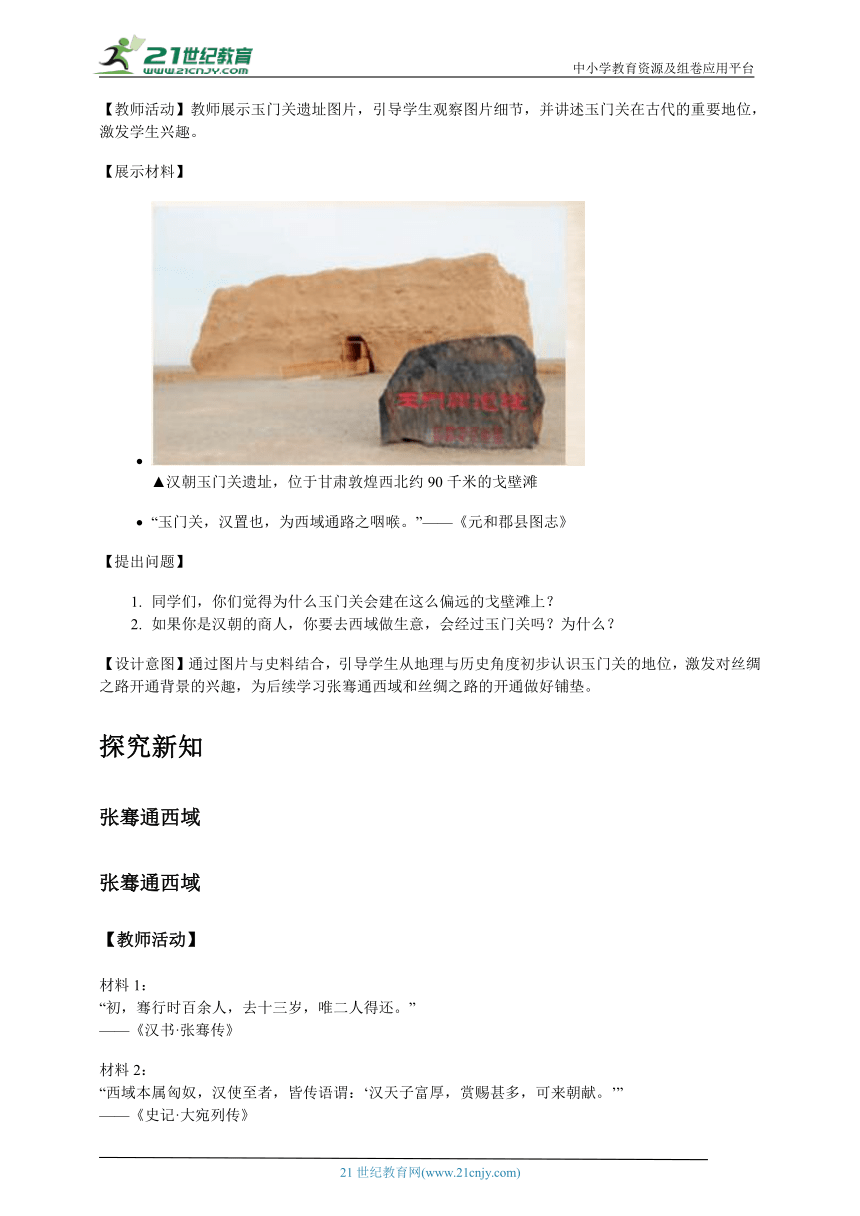

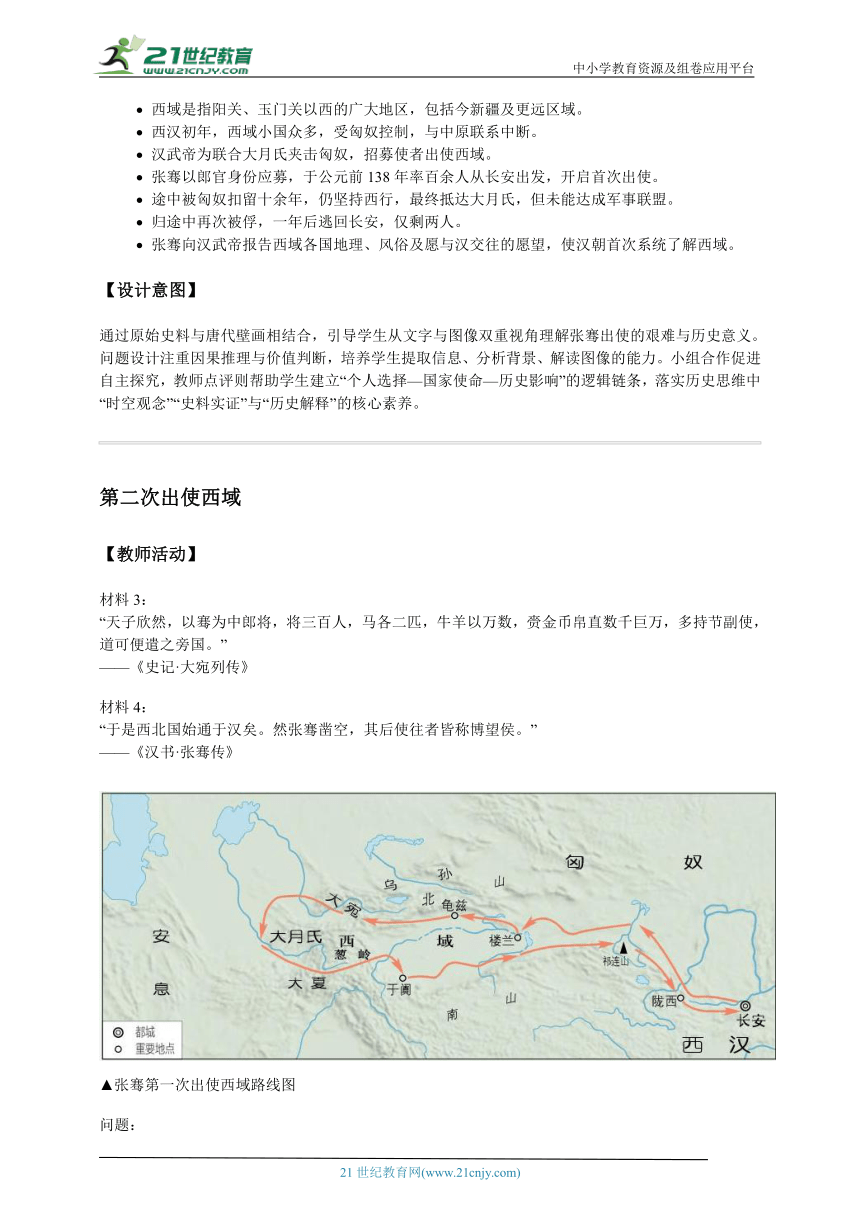

▲张骞第一次出使西域路线图

问题:

对比第一次出使,第二次出使在规模和目的上有何不同?“凿空”一词如何理解?结合地图,说说张骞的路线体现了怎样的战略意义?

【学生活动】

学生观察路线图,识别长安、河西走廊、玉门关、乌孙等关键地点,结合材料3分析使团人数、携带物资的数量,归纳第二次出使的特点。小组讨论“凿空”的含义,并尝试用自己的话解释其历史地位。利用地图说明张骞如何打通中原与西域的联系通道。

【教师活动】

针对学生回答进行点评与补充:

材料显示,第二次出使人数达三百人,携带大量牛羊和价值“数千巨万”的金币丝绸,说明这次不再是秘密联络,而是公开的外交行动,目的是建立友好关系、促进往来,而非单纯军事结盟。

“凿空”意为“开辟通道”,原指在岩石中开凿出通路,比喻张骞在未知与阻隔中开辟了中原通往西域的道路。尽管他第一次未能达成联盟,但他带回的信息为第二次出使奠定了基础,真正实现了“通西域”。

地图显示,张骞从长安出发,经河西走廊,过玉门关,进入西域诸国。这条路线后来成为丝绸之路的主干道。他的访问促使乌孙等国派使回访,开启了双向交流。

总结知识点:

公元前119年,张骞第二次出使西域,目的是增进汉朝与西域各国的友好往来。

使团规模庞大,携带大量财物,体现汉朝的富庶与诚意。

访问了乌孙等多个国家,推动西域各国与汉朝建立联系。

各国纷纷派遣使节回访长安,开启官方交往。

张骞被称为“凿空”之人,是丝绸之路开辟的关键人物。

两次出使促进了汉朝与西域的政治、经济、文化交流。

【设计意图】

通过对比两次出使的差异,帮助学生理解外交策略的演变与国家实力的关系。引用“凿空”这一经典评价,引导学生体会历史人物的开创性贡献。结合路线图进行空间定位,增强学生的地理空间意识与历史脉络把握能力。整个环节强调证据支撑、概念理解和意义建构,提升学生的历史解释与综合分析能力,符合新课改倡导的探究式学习理念。

丝绸之路

丝绸之路

【教师活动】

材料1:

“自张骞通西域,西极泰西,故俗谓西域为‘丝路’。”

——清代学者沈曾植《海日楼札丛》

▲西汉鎏金铜马

铜马四腿直立,体态矫健,以大宛产的汗血马为参照精制而成。

▲东汉锦袜

锦袜出土于新疆,用绛、白、宝蓝、浅驼、浅橙五种颜色的丝线织成,上面有隶书“延年益寿大宜子孙”字样的吉祥语。

▲丝绸之路图

问题:

根据材料和图片,你能推测出汉代丝绸之路在中外交流中发挥了哪些作用?为什么这条道路被称为“丝绸之路”?

【学生活动】

学生分组观察三幅图片并阅读材料,结合教材内容进行5分钟小组讨论。每组从“物品交流”“技术传播”“文化影响”三个角度出发,列举至少三项丝绸之路带来的交流成果,并尝试解释“丝路”名称由来。随后派代表发言,其他小组可补充或质疑。

【教师活动】

结合学生回答进行点评与深化:

针对“名称由来”:学生若提到“丝绸是主要商品”,教师可引导观察东汉锦袜——这件出土于新疆的丝织品不仅材质精美,且带有汉字吉祥语,说明丝绸不仅是商品,还承载了中原文化。而西汉鎏金铜马以大宛汗血马为原型,反映出西域良马传入后被汉朝艺术化再现,体现双向影响。

针对“交流内容”:补充说明,除丝绸外,汉朝还输出漆器、铁器和凿井技术;西域则输入葡萄、核桃、乐器等。这些在《史记·大宛列传》中均有记载:“宛左右以蒲陶为酒……俗嗜酒,马嗜苜蓿。”

结合丝绸之路图,指出路线从长安出发,经河西走廊、西域,通往中亚、西亚乃至欧洲,是一条贯穿欧亚的交通动脉。

总结知识点:

张骞出使西域后,汉朝与西域往来频繁,形成了贯通欧亚的陆上商路,后世称为“丝绸之路”。

丝绸、漆器、铁器及凿井等技术经此路传到西域;西域的物产(如葡萄、核桃)、良马、音乐舞蹈等也传入中原。

丝绸之路促进了中国与中亚、西亚、欧洲之间的贸易与文化交流,是古代东西方交往的大动脉。

【设计意图】

通过真实史料与考古实物图片相结合,引导学生从多角度分析丝绸之路的功能与意义,培养学生“论从史出”的历史思维能力。小组合作提升自主学习与表达能力,问题设计紧扣核心概念,帮助学生理解“丝路”不仅是商贸之路,更是文明交流之路,落实新课改倡导的探究式学习目标。

海上丝绸之路

【教师活动】

材料2:

“自日南障塞、徐闻、合浦船行……有译长,属黄门,与应募者俱入海,市明珠、璧流离、奇石异物,赍黄金杂缯而往。”

——《汉书·地理志》

▲汉朝海上航路图

问题:

根据《汉书·地理志》记载,汉代海上贸易有哪些特点?结合地图,你能说出这条航线的起点、途经地和终点吗?

【学生活动】

学生阅读材料并观察汉朝海上航路图,独立完成以下任务:

在地图上标出主要出发港口(如徐闻、合浦);

用箭头画出航线大致方向;

写出最远到达的地区;

思考:为什么这条航线也能被称为“海上丝绸之路”?

完成后与同桌交流答案,教师随机抽取两名学生上台展示并讲解。

【教师活动】

对学生展示进行点评:

若学生指出航线从东南沿海出发,经中南半岛、马六甲海峡,抵达印度半岛南端和斯里兰卡,应予以肯定,并强调这是目前已知最早的官方海上贸易记录。

解释材料中“璧流离”即玻璃制品,来自南亚或西亚;“杂缯”指各类丝织品,说明中国输出的主要商品仍是丝绸。

指出“译长”由宫廷(黄门)派遣,说明海上贸易已有官方组织,不同于民间走私。

强调该航线将中国与南亚连接起来,再通过陆路转运至波斯、罗马,形成完整的“海上丝绸之路”。

总结知识点:

汉代最重要的海上航线从东南沿海港口出发,经中南半岛南下,穿过马六甲海峡,通往孟加拉湾沿岸,最远抵达印度半岛南端和斯里兰卡。

中国通过此航线输出丝绸等物品,输入珠宝、香料、玻璃等异域珍品。

这条连接中国与南亚、间接通达欧洲的海上通道,被称为“海上丝绸之路”。

同时,从山东半岛出发的船只可到达朝鲜半岛和日本,体现汉代海上交往的广泛性。

【设计意图】

引用正史文献《汉书·地理志》增强史料权威性,结合地图培养学生空间定位与信息提取能力。通过绘制航线、解读古文等活动,提升学生史料实证与历史解释素养。活动设计由个体思考到同伴交流再到全班展示,符合初中生认知发展规律,促进深度学习发生。

汉朝对西域的管理

西域都护府的设置

【教师活动】

材料1:

“自张骞通西域,西域始属汉。至宣帝神爵二年,始置西域都护,加印绶,诸国悉听节制。”

——《汉书·郑吉传》

▲图片注释(教材原文中无对应图片说明)

问题:

根据史料,你认为“西域都护”的设立在当时具有怎样的政治意义?为什么说这是“西域始属汉”的标志?

【学生活动】

学生分组阅读材料1,结合教材内容进行讨论,尝试从“中央管辖”“军事权力”“政令统一”等角度分析西域都护府设立的意义,并填写简易表格:

方面 表现 意义

政治 颁行汉朝号令 中央直接管理

军事 调遣军队、征发粮草 加强边疆控制

地域范围 包括今新疆及巴尔喀什湖以东以南 疆域明确归属

【教师活动】

教师引导学生关注“加印绶”“诸国悉听节制”等关键词,解释“印绶”是权力象征,说明西域都护是由中央任命、代表朝廷行使职权的官员。结合教材中“公元前60年”“乌垒城”等信息,强调这是中国历史上首次在西域设立正式行政机构。

进一步指出:此前张骞“凿空”只是打通联系,而西域都护府的建立才意味着制度化治理。正如《汉书》所载,“都护督察西域三十六国”,实现了从“通西域”到“治西域”的转变。

总结知识点:

西域都护是西汉在西域设立的最高军政长官,由中央直接任命。

公元前60年设立于乌垒城,标志着西域正式归属中央政权。

西域都护有权颁行汉令、调兵征粮,对西域实行有效治理。

管辖范围包括今新疆及巴尔喀什湖以东、以南广大地区。

【设计意图】

通过原始文献引入,培养学生解读史料的能力;以问题驱动思考,帮助学生理解“归属中央”的实质是制度性管辖而非仅仅是往来交流;表格活动促进信息归纳,强化“国家主权”概念的初步认知,契合新课改中“史料实证”与“历史解释”的核心素养目标。

东汉与西域的重新联系

【教师活动】

材料2:

“超以三十六人入鄯善,夜袭匈奴使,火攻之,鄯善震怖,遂纳质归汉。”

——《后汉书·班超传》

▲图片注释(教材原文中无对应图片说明)

问题:

班超仅带36人就能使鄯善归附汉朝,这说明了什么?他成功的关键可能有哪些?

【学生活动】

学生角色扮演:模拟“班超出使鄯善”的场景,一组扮演班超使团,一组扮演鄯善王廷大臣,围绕“如何应对匈奴与汉朝的双重压力”展开简短对话。之后全班讨论班超成功的主观与客观因素。

【教师活动】

教师点评角色扮演中的合理与不合理之处,重点分析史料中“夜袭匈奴使”体现的果断与谋略,指出班超善于抓住时机、利用西域各国对匈奴压迫的不满,赢得信任。

结合教材内容说明:东汉初年匈奴重新控制西域,中原与西域断绝往来。73年东汉出击匈奴,班超出使,凭借智慧和胆识重建联系。他长期驻守,获得各国支持,体现了“以少制多”“以德服人”的外交艺术。

总结知识点:

东汉初年匈奴重新控制西域,汉与西域往来中断。

公元73年,班超出使西域,恢复汉朝与西域各国的联系。

班超以智勇著称,通过外交与军事手段赢得西域信任。

他驻守西域三十多年,为东汉经略西域奠定基础。

【设计意图】

通过角色扮演激发学习兴趣,提升学生对历史情境的理解力;借助具体案例分析人物作用,培养学生“历史人物评价”能力;引导学生认识个人才能与时代背景的关系,发展“时空观念”与“历史理解”素养。

班超经营西域

【教师活动】

材料3:

“超遂定西域五十余国,皆遣子入侍,贡献不绝。西域道途清晏,商旅往来如织。”

——《资治通鉴·汉纪》

▲图片注释(教材原文中无对应图片说明)

问题:

“商旅往来如织”说明了什么?班超的经营给西域带来了哪些变化?

【学生活动】

学生绘制“丝绸之路简图”草稿(仅需标注长安、敦煌、楼兰、疏勒、安息等关键地名),并在图上用箭头标出使团、商队的流动方向,标注“和平”“安全”“交流频繁”等关键词,小组内交流班超对丝路畅通的作用。

【教师活动】

教师结合学生绘图情况,强调“道途清晏”意味着道路安全、秩序稳定,这是贸易繁荣的前提。指出班超不仅恢复政治联系,更保障了丝绸之路的畅通,促进了经济文化交流。

补充说明:班超派甘英出使大秦(罗马帝国),虽止于安息,但开辟了通往西亚的新路线,扩大了汉朝对外视野。这是中国古代外交的重要尝试。

总结知识点:

班超成功稳定西域局势,五十多国归附汉朝。

各国遣子入侍,表示臣属;贡使不断,关系密切。

丝绸之路恢复畅通,商旅往来频繁,促进东西交流。

班超派甘英出使大秦,虽未抵达,但拓展了西行路线。

【设计意图】

通过绘图活动强化空间认知,落实“丝绸之路”地理要素;以“商旅往来”为切入点,引导学生理解政治稳定与经济发展的关系;渗透“文明交流互鉴”理念,提升学生的综合思维能力和文化认同感。

班勇与西域长史府

【教师活动】

材料4:

“延光二年,以班勇为西域长史,将兵五百人屯柳中,招抚诸国,威信大行。”

——《后汉书·西域传》

▲图片注释(教材原文中无对应图片说明)

问题:

东汉为何将“西域都护府”改为“西域长史府”?班勇的使命与父亲班超有何异同?

【学生活动】

学生对比阅读教材中班超与班勇的事迹,填写对比表格:

项目 班超 班勇

时代 东汉初期 东汉中期

职务 出使并驻守 西域长史

手段 外交+军事 招抚+屯兵

成就 恢复联系 继续管理

讨论后回答教师提问:制度名称变了,但管理职能是否延续?

【教师活动】

教师指出:名称由“都护”变为“长史”,反映东汉国力较弱,不再设高规格都护,而是由长史代行职权。但职能未变——仍可调兵、征粮、颁令,继续行使管理权。

强调班勇继承父志,体现“家国情怀”;而“屯柳中”说明采取“屯田戍边”策略,更具可持续性。这表明东汉虽力有不逮,但仍坚持对西域的主权管理。

总结知识点:

东汉于123年改设西域长史府,取代西域都护府。

西域长史仍行使对西域的军政管理职权。

班勇任西域长史,屯兵柳中,招抚诸国,延续汉朝影响力。

制度名称变化,但中央对西域的管辖未中断。

【设计意图】

通过对比分析,培养学生“历史变迁与延续”的辩证思维;借助父子两代人物事迹,渗透家国情怀教育;明确“机构更名≠放弃管辖”,深化对“中央政权持续治理”的理解,落实“国家认同”核心素养。

投笔从戎的故事

【教师活动】

材料5:

“超投笔叹曰:‘大丈夫无它志略,犹当效傅介子、张骞立功异域,以取封侯,安能久事笔砚间乎?’”

——《后汉书·班超传》

▲图片注释(教材原文中无对应图片说明)

问题:

班超为什么要“投笔从戎”?你如何看待他的人生选择?

【学生活动】

学生围绕“理想与职业选择”开展微型辩论:

正方:班超弃文从武是正确的选择,更能实现人生价值。

反方:抄写文书也是社会需要的工作,不应轻视平凡岗位。

每人写一句话表达自己的观点,并分享理由。

【教师活动】

教师总结:班超的选择反映了汉代士人“建功立业”的时代精神。他并非否定文书工作,而是追求更高的人生理想——为国效力、开拓疆土。这种精神激励了后世无数仁人志士。

同时肯定反方观点:社会需要多元人才,平凡岗位也能发光发热。但班超的故事之所以流传千年,是因为它体现了责任担当与主动作为的精神品质。

总结知识点:

“投笔从戎”出自班超早年经历,表达其报国志向。

他效法张骞、傅介子,立志在边疆建功立业。

这一典故成为后世形容弃文就武、投身军旅的象征。

体现汉代积极进取、开拓边疆的时代精神。

【设计意图】

以经典典故为载体,融合语文与历史学科;通过辩论形式鼓励价值判断,发展批判性思维;在情感态度层面弘扬爱国精神与责任意识,实现“立德树人”目标,符合新课改“情感·态度·价值观”维度要求。

课后任务

【任务主题】张骞通西域与丝绸之路的开辟

【基础任务】(知识巩固类)

【地图绘制】 根据教材中“张骞第一次出使西域路线图”和“丝绸之路图”,在空白中国地图上标出张骞出使的主要路线,包括长安、河西走廊、西域、大月氏等地,并简要写出每段路线经过的地理区域和遇到的主要困难。

【进阶任务】(能力提升类)

【历史人物访谈】 假设你是汉武帝时期的史官,请你以采访的形式,记录张骞归汉后向汉武帝汇报西域见闻的对话内容,要求包括西域的国家、物产、风俗等信息,并体现张骞的忠诚与坚韧精神。

【拓展任务】(跨学科探究类)

【丝路文化展示】 结合教材中的文物图片(如西汉鎏金铜马、东汉锦袜),查阅资料了解这些物品的材质、用途及文化象征意义,设计一份“丝绸之路文化展”展板,融合历史、艺术与地理知识,展示中西文化交流成果。

【设计意图】通过地图绘制巩固历史地理知识,通过角色扮演提升历史理解与表达能力,通过文化展设计融合多学科知识,培养学生综合探究与实践能力,深入理解张骞通西域与丝绸之路的历史价值。

板书设计

一、张骞通西域

西域的地理位置与历史背景

张骞第一次出使西域(公元前138年)

张骞第二次出使西域(公元前119年)

二、丝绸之路

陆上丝绸之路的形成与路线

东西方交流的内容与影响

海上丝绸之路的路线与作用

三、汉朝对西域的管理

西域都护府的设置(公元前60年)

班超经营西域与甘英出使大秦

西域长史府的设立(123年)

教学反思

本节课以讲授与多媒体辅助相结合的方式展开,通过地图、图片和故事增强学生对张骞通西域和丝绸之路的直观理解,语言上注重生动讲述,激发学生兴趣。优点在于内容脉络清晰,学生能较好掌握张骞出使西域的意义及丝绸之路的交流作用;不足在于对“西域都护府”设置的历史意义讲解略显抽象,部分学生理解不深。今后应加强图示辅助与学生讨论,提升历史概念的具象化表达。

课标分析

本课内容对应课程标准中“了解张骞通西域的史实,理解丝绸之路在中外交流中的作用”以及“知道汉朝对西域的管理,认识新疆自古以来就是中国领土不可分割的一部分”的要求。教材通过张骞两次出使西域的过程,突出其促进汉朝与西域交流的历史贡献;通过丝绸之路的路线与交流内容,体现其作为东西方交往大动脉的重要性;通过西域都护府的设置及东汉班超、甘英的事例,阐明汉朝对西域的有效管辖,强化国家认同与历史传承。

课前任务

课前任务

西汉时期,阳关和玉门关以西的广大地区被称为______。

张骞第一次出使西域是在______年,他希望联络______共同夹击匈奴。

张骞在途中被______扣留十余年,最终到达大月氏,但未能达成结盟目标。

公元前119年,张骞再次出使西域,访问了______等国家,促进了汉朝与西域的交流。

张骞通西域后,汉朝与西域之间形成了重要的交通路线,后世称为“______”。

通过丝绸之路,中国的丝绸、漆器、凿井技术等传到西域,西域的______、葡萄、良种马等也传入中原。

汉朝时期,从东南沿海出发通往印度洋的贸易路线被称为“______”。

公元前60年,西汉在乌垒城设立______,标志着西域正式归属中央政权。

东汉时期,______投笔从戎,再次出使西域,恢复了汉朝与西域的联系。

班超曾派使者______出使大秦,虽未成功抵达,但开辟了通往西亚的路线。

东汉______年,改西域都护府为西域长史府,继续管理西域事务。

张骞出使西域促进了汉朝与西域的相互了解,为后来的______奠定了基础。

参考答案

西域

公元前138年;大月氏

匈奴

乌孙

丝绸之路

核桃

海上丝绸之路

西域都护府

班超

甘英

123

中外交流(或丝绸之路发展)

课堂练习

第1题

【题文】以下四张学习卡片上的内容,可提炼的学习主题是( )

朝代:汉朝

人物:张骞

事件:张骞通西域 朝代:北魏

人物:孝文帝

事件:革除鲜卑旧俗,接受汉族先进文化 朝代:唐朝

人物:文成公主

事件:唐蕃和亲 朝代:元朝

人物:

事件:回族的形成

A.国家统一 B.经济繁荣 C.民族交融 D.对外交往

【答案】C

第2题

【题文】下表梳理了中国古代对某一地区加强管辖的历史脉络,其中①处应为( )

西汉 东汉 唐朝 元朝 清·康熙时期 清·乾隆时期

设置西域都护府 改西域都护府为西域长史府 先后设置安西都护府和北庭都护府 设置北庭都元帅府 平定噶尔丹叛乱 平定大、小和卓叛乱,①

A.设立锦衣卫 B.设立台湾府

C.设置驻藏办事大臣 D.设置伊犁将军

【答案】D

第3题

【题文】我国古代统一多民族封建国家的形成与发展经历了漫长的历史进程。下表史事反映了这一进程的主要趋势是( )

朝代 秦朝 汉朝 唐朝 元朝 明朝 清朝

措施 在岭南地区设置桂林、南海、象等郡 在河西走廊设置四郡 在西域设置安西都护府和北庭都护府 在澎湖设置巡检司 在黑龙江下游设置奴儿干都司 在西藏设置驻藏办事大臣

A.君主专制的不断强化 B.地方机构管理职能日益单一

C.中央官制的逐步完善 D.中央对边疆地区的有效治理

【答案】D

课堂总结

【教师活动】

通过本课学习,我们了解了张骞两次出使西域的历程及其重要意义。张骞不畏艰险,打通了汉朝与西域的联系,促进了丝绸之路的形成。丝绸之路成为古代东西方交流的大动脉,推动了经济贸易与文化传播。西汉设立西域都护府,标志着新疆地区正式纳入中央政权管辖。东汉时期班超、甘英等人继续经营西域,延续了中西交流之路。同学们要理解,国家统一、对外交流与民族交往是推动社会发展的重要力量。

拓展迁移

材料:2014年,中国提出“一带一路”倡议,旨在通过加强国际互联互通,推动亚欧非大陆及附近海洋的经济合作,重振古代丝绸之路精神。

问题:张骞通西域与“一带一路”倡议在促进交流方面有何历史延续性与时代差异?

答案:历史延续性体现在两者都强调互联互通、促进经济文化交流。张骞出使西域打通了古代中西交通要道,为丝绸之路的开辟奠定基础;“一带一路”则借助现代交通与信息技术,推动全球合作。时代差异在于,张骞使团是国家主导的外交与军事联合尝试,而“一带一路”是多边合作机制下的经济倡议,强调共商共建共享,更具包容性与全球视野。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第14课 丝绸之路的开通与经营西域

教材分析

本课内容涉及西汉至东汉时期,主要讲述了张骞通西域、丝绸之路的开辟以及汉朝对西域的管理。本课上承汉朝对外交往的背景,下启古代中外交流的发展,具有承前启后的重要意义。在讲授本课时,教师应从张骞出使西域的背景、过程与影响入手,帮助学生理解汉朝与西域关系的变化;通过丝绸之路的路线与交流内容,引导学生认识这条通道在促进东西方经济文化交流中的重要作用;最后通过对西域都护府和班超经营西域的讲解,使学生了解汉朝对西域治理的加强及其深远影响,从而形成对汉朝对外交往与边疆管理的整体认识。

学情分析

学生在之前的学习中已经接触过秦汉时期的基本历史脉络,对汉朝的建立和匈奴问题有一定了解,同时具备初步的地理空间概念,能够借助地图理解历史事件。初中生处于形象思维向抽象思维过渡的阶段,对故事性强的内容如张骞“投笔从戎”、出使西域的曲折经历较感兴趣,也容易被图片、路线图等直观材料吸引。本课的重点在于理解张骞通西域的意义和丝绸之路的作用,难点在于认识西域归属中央政权的历史进程及影响,要求学生能够结合地图梳理事件脉络,理解历史事件之间的联系,并初步形成对中外交流重要性的认识。

教学目标

【唯物史观】通过分析张骞通西域的历史背景与影响,使学生理解历史发展的因果关系,认识历史人物在特定社会条件下的作用与局限。

【时空观念】通过观察丝绸之路路线图和张骞出使西域时间线,使学生掌握历史事件的空间分布与时间顺序,形成对汉朝对外交流范围的直观认识。

【史料实证】通过解读教材中的图片、地图与文字史料,使学生初步掌握运用多种史料印证历史信息的方法,提升提取有效历史信息的能力。

【历史解释】通过对张骞通西域与丝绸之路关系的探讨,使学生能够从多角度解释历史现象,理解中西交流对双方社会发展的深远影响。

【家国情怀】通过了解张骞、班超等人的事迹,使学生增强民族责任感与开拓精神,感悟古代外交与边疆治理中的爱国情怀。

重点难点

重点:张骞通西域、丝绸之路、汉朝对西域的管理

难点:张骞出使西域的艰难历程、丝绸之路的作用与影响、西域都护府的意义

课堂导入

【教师活动】教师展示玉门关遗址图片,引导学生观察图片细节,并讲述玉门关在古代的重要地位,激发学生兴趣。

【展示材料】

▲汉朝玉门关遗址,位于甘肃敦煌西北约90千米的戈壁滩

“玉门关,汉置也,为西域通路之咽喉。”——《元和郡县图志》

【提出问题】

同学们,你们觉得为什么玉门关会建在这么偏远的戈壁滩上?

如果你是汉朝的商人,你要去西域做生意,会经过玉门关吗?为什么?

【设计意图】通过图片与史料结合,引导学生从地理与历史角度初步认识玉门关的地位,激发对丝绸之路开通背景的兴趣,为后续学习张骞通西域和丝绸之路的开通做好铺垫。

探究新知

张骞通西域

张骞通西域

【教师活动】

材料1:

“初,骞行时百余人,去十三岁,唯二人得还。”

——《汉书·张骞传》

材料2:

“西域本属匈奴,汉使至者,皆传语谓:‘汉天子富厚,赏赐甚多,可来朝献。’”

——《史记·大宛列传》

▲张骞出使西域图(唐朝敦煌壁画·局部)

问题:

根据史料和图片,你能推测张骞出使西域面临了哪些困难?这幅唐代壁画为什么会在几百年后描绘这一历史事件?说明了什么?

【学生活动】

学生分组阅读两则史料,结合图片进行观察与讨论。每组从“人物形象”“服饰特征”“旅途环境”等角度描述壁画内容,并联系《汉书》中“唯二人得还”的记载,分析张骞出使的艰险程度。随后推选代表发言,尝试解释为何后人会纪念张骞。

【教师活动】

结合学生回答进行点评与深化讲解:

首先,《汉书》记载张骞出发时百余人,十三年后仅两人返回,说明途中遭遇极大困难——被匈奴长期扣押、自然环境恶劣、路途遥远、语言不通、缺乏补给等。这反映出当时中原通往西域的道路极为艰险。

其次,壁画虽为唐代作品,但描绘的是西汉张骞出使场景,说明张骞的历史影响深远,被后世尊为“凿空西域”的第一人。敦煌是丝绸之路上的重要节点,唐代人绘制此图,既是对历史的追忆,也体现了对丝绸之路文化交流的重视。

再看图片中人物骑马前行、随从相伴、背景荒凉,虽为艺术加工,但传达出长途跋涉、不畏艰险的精神意象。这种视觉表达强化了张骞作为开拓者的形象。

总结知识点:

西域是指阳关、玉门关以西的广大地区,包括今新疆及更远区域。

西汉初年,西域小国众多,受匈奴控制,与中原联系中断。

汉武帝为联合大月氏夹击匈奴,招募使者出使西域。

张骞以郎官身份应募,于公元前138年率百余人从长安出发,开启首次出使。

途中被匈奴扣留十余年,仍坚持西行,最终抵达大月氏,但未能达成军事联盟。

归途中再次被俘,一年后逃回长安,仅剩两人。

张骞向汉武帝报告西域各国地理、风俗及愿与汉交往的愿望,使汉朝首次系统了解西域。

【设计意图】

通过原始史料与唐代壁画相结合,引导学生从文字与图像双重视角理解张骞出使的艰难与历史意义。问题设计注重因果推理与价值判断,培养学生提取信息、分析背景、解读图像的能力。小组合作促进自主探究,教师点评则帮助学生建立“个人选择—国家使命—历史影响”的逻辑链条,落实历史思维中“时空观念”“史料实证”与“历史解释”的核心素养。

第二次出使西域

【教师活动】

材料3:

“天子欣然,以骞为中郎将,将三百人,马各二匹,牛羊以万数,赍金币帛直数千巨万,多持节副使,道可便遣之旁国。”

——《史记·大宛列传》

材料4:

“于是西北国始通于汉矣。然张骞凿空,其后使往者皆称博望侯。”

——《汉书·张骞传》

▲张骞第一次出使西域路线图

问题:

对比第一次出使,第二次出使在规模和目的上有何不同?“凿空”一词如何理解?结合地图,说说张骞的路线体现了怎样的战略意义?

【学生活动】

学生观察路线图,识别长安、河西走廊、玉门关、乌孙等关键地点,结合材料3分析使团人数、携带物资的数量,归纳第二次出使的特点。小组讨论“凿空”的含义,并尝试用自己的话解释其历史地位。利用地图说明张骞如何打通中原与西域的联系通道。

【教师活动】

针对学生回答进行点评与补充:

材料显示,第二次出使人数达三百人,携带大量牛羊和价值“数千巨万”的金币丝绸,说明这次不再是秘密联络,而是公开的外交行动,目的是建立友好关系、促进往来,而非单纯军事结盟。

“凿空”意为“开辟通道”,原指在岩石中开凿出通路,比喻张骞在未知与阻隔中开辟了中原通往西域的道路。尽管他第一次未能达成联盟,但他带回的信息为第二次出使奠定了基础,真正实现了“通西域”。

地图显示,张骞从长安出发,经河西走廊,过玉门关,进入西域诸国。这条路线后来成为丝绸之路的主干道。他的访问促使乌孙等国派使回访,开启了双向交流。

总结知识点:

公元前119年,张骞第二次出使西域,目的是增进汉朝与西域各国的友好往来。

使团规模庞大,携带大量财物,体现汉朝的富庶与诚意。

访问了乌孙等多个国家,推动西域各国与汉朝建立联系。

各国纷纷派遣使节回访长安,开启官方交往。

张骞被称为“凿空”之人,是丝绸之路开辟的关键人物。

两次出使促进了汉朝与西域的政治、经济、文化交流。

【设计意图】

通过对比两次出使的差异,帮助学生理解外交策略的演变与国家实力的关系。引用“凿空”这一经典评价,引导学生体会历史人物的开创性贡献。结合路线图进行空间定位,增强学生的地理空间意识与历史脉络把握能力。整个环节强调证据支撑、概念理解和意义建构,提升学生的历史解释与综合分析能力,符合新课改倡导的探究式学习理念。

丝绸之路

丝绸之路

【教师活动】

材料1:

“自张骞通西域,西极泰西,故俗谓西域为‘丝路’。”

——清代学者沈曾植《海日楼札丛》

▲西汉鎏金铜马

铜马四腿直立,体态矫健,以大宛产的汗血马为参照精制而成。

▲东汉锦袜

锦袜出土于新疆,用绛、白、宝蓝、浅驼、浅橙五种颜色的丝线织成,上面有隶书“延年益寿大宜子孙”字样的吉祥语。

▲丝绸之路图

问题:

根据材料和图片,你能推测出汉代丝绸之路在中外交流中发挥了哪些作用?为什么这条道路被称为“丝绸之路”?

【学生活动】

学生分组观察三幅图片并阅读材料,结合教材内容进行5分钟小组讨论。每组从“物品交流”“技术传播”“文化影响”三个角度出发,列举至少三项丝绸之路带来的交流成果,并尝试解释“丝路”名称由来。随后派代表发言,其他小组可补充或质疑。

【教师活动】

结合学生回答进行点评与深化:

针对“名称由来”:学生若提到“丝绸是主要商品”,教师可引导观察东汉锦袜——这件出土于新疆的丝织品不仅材质精美,且带有汉字吉祥语,说明丝绸不仅是商品,还承载了中原文化。而西汉鎏金铜马以大宛汗血马为原型,反映出西域良马传入后被汉朝艺术化再现,体现双向影响。

针对“交流内容”:补充说明,除丝绸外,汉朝还输出漆器、铁器和凿井技术;西域则输入葡萄、核桃、乐器等。这些在《史记·大宛列传》中均有记载:“宛左右以蒲陶为酒……俗嗜酒,马嗜苜蓿。”

结合丝绸之路图,指出路线从长安出发,经河西走廊、西域,通往中亚、西亚乃至欧洲,是一条贯穿欧亚的交通动脉。

总结知识点:

张骞出使西域后,汉朝与西域往来频繁,形成了贯通欧亚的陆上商路,后世称为“丝绸之路”。

丝绸、漆器、铁器及凿井等技术经此路传到西域;西域的物产(如葡萄、核桃)、良马、音乐舞蹈等也传入中原。

丝绸之路促进了中国与中亚、西亚、欧洲之间的贸易与文化交流,是古代东西方交往的大动脉。

【设计意图】

通过真实史料与考古实物图片相结合,引导学生从多角度分析丝绸之路的功能与意义,培养学生“论从史出”的历史思维能力。小组合作提升自主学习与表达能力,问题设计紧扣核心概念,帮助学生理解“丝路”不仅是商贸之路,更是文明交流之路,落实新课改倡导的探究式学习目标。

海上丝绸之路

【教师活动】

材料2:

“自日南障塞、徐闻、合浦船行……有译长,属黄门,与应募者俱入海,市明珠、璧流离、奇石异物,赍黄金杂缯而往。”

——《汉书·地理志》

▲汉朝海上航路图

问题:

根据《汉书·地理志》记载,汉代海上贸易有哪些特点?结合地图,你能说出这条航线的起点、途经地和终点吗?

【学生活动】

学生阅读材料并观察汉朝海上航路图,独立完成以下任务:

在地图上标出主要出发港口(如徐闻、合浦);

用箭头画出航线大致方向;

写出最远到达的地区;

思考:为什么这条航线也能被称为“海上丝绸之路”?

完成后与同桌交流答案,教师随机抽取两名学生上台展示并讲解。

【教师活动】

对学生展示进行点评:

若学生指出航线从东南沿海出发,经中南半岛、马六甲海峡,抵达印度半岛南端和斯里兰卡,应予以肯定,并强调这是目前已知最早的官方海上贸易记录。

解释材料中“璧流离”即玻璃制品,来自南亚或西亚;“杂缯”指各类丝织品,说明中国输出的主要商品仍是丝绸。

指出“译长”由宫廷(黄门)派遣,说明海上贸易已有官方组织,不同于民间走私。

强调该航线将中国与南亚连接起来,再通过陆路转运至波斯、罗马,形成完整的“海上丝绸之路”。

总结知识点:

汉代最重要的海上航线从东南沿海港口出发,经中南半岛南下,穿过马六甲海峡,通往孟加拉湾沿岸,最远抵达印度半岛南端和斯里兰卡。

中国通过此航线输出丝绸等物品,输入珠宝、香料、玻璃等异域珍品。

这条连接中国与南亚、间接通达欧洲的海上通道,被称为“海上丝绸之路”。

同时,从山东半岛出发的船只可到达朝鲜半岛和日本,体现汉代海上交往的广泛性。

【设计意图】

引用正史文献《汉书·地理志》增强史料权威性,结合地图培养学生空间定位与信息提取能力。通过绘制航线、解读古文等活动,提升学生史料实证与历史解释素养。活动设计由个体思考到同伴交流再到全班展示,符合初中生认知发展规律,促进深度学习发生。

汉朝对西域的管理

西域都护府的设置

【教师活动】

材料1:

“自张骞通西域,西域始属汉。至宣帝神爵二年,始置西域都护,加印绶,诸国悉听节制。”

——《汉书·郑吉传》

▲图片注释(教材原文中无对应图片说明)

问题:

根据史料,你认为“西域都护”的设立在当时具有怎样的政治意义?为什么说这是“西域始属汉”的标志?

【学生活动】

学生分组阅读材料1,结合教材内容进行讨论,尝试从“中央管辖”“军事权力”“政令统一”等角度分析西域都护府设立的意义,并填写简易表格:

方面 表现 意义

政治 颁行汉朝号令 中央直接管理

军事 调遣军队、征发粮草 加强边疆控制

地域范围 包括今新疆及巴尔喀什湖以东以南 疆域明确归属

【教师活动】

教师引导学生关注“加印绶”“诸国悉听节制”等关键词,解释“印绶”是权力象征,说明西域都护是由中央任命、代表朝廷行使职权的官员。结合教材中“公元前60年”“乌垒城”等信息,强调这是中国历史上首次在西域设立正式行政机构。

进一步指出:此前张骞“凿空”只是打通联系,而西域都护府的建立才意味着制度化治理。正如《汉书》所载,“都护督察西域三十六国”,实现了从“通西域”到“治西域”的转变。

总结知识点:

西域都护是西汉在西域设立的最高军政长官,由中央直接任命。

公元前60年设立于乌垒城,标志着西域正式归属中央政权。

西域都护有权颁行汉令、调兵征粮,对西域实行有效治理。

管辖范围包括今新疆及巴尔喀什湖以东、以南广大地区。

【设计意图】

通过原始文献引入,培养学生解读史料的能力;以问题驱动思考,帮助学生理解“归属中央”的实质是制度性管辖而非仅仅是往来交流;表格活动促进信息归纳,强化“国家主权”概念的初步认知,契合新课改中“史料实证”与“历史解释”的核心素养目标。

东汉与西域的重新联系

【教师活动】

材料2:

“超以三十六人入鄯善,夜袭匈奴使,火攻之,鄯善震怖,遂纳质归汉。”

——《后汉书·班超传》

▲图片注释(教材原文中无对应图片说明)

问题:

班超仅带36人就能使鄯善归附汉朝,这说明了什么?他成功的关键可能有哪些?

【学生活动】

学生角色扮演:模拟“班超出使鄯善”的场景,一组扮演班超使团,一组扮演鄯善王廷大臣,围绕“如何应对匈奴与汉朝的双重压力”展开简短对话。之后全班讨论班超成功的主观与客观因素。

【教师活动】

教师点评角色扮演中的合理与不合理之处,重点分析史料中“夜袭匈奴使”体现的果断与谋略,指出班超善于抓住时机、利用西域各国对匈奴压迫的不满,赢得信任。

结合教材内容说明:东汉初年匈奴重新控制西域,中原与西域断绝往来。73年东汉出击匈奴,班超出使,凭借智慧和胆识重建联系。他长期驻守,获得各国支持,体现了“以少制多”“以德服人”的外交艺术。

总结知识点:

东汉初年匈奴重新控制西域,汉与西域往来中断。

公元73年,班超出使西域,恢复汉朝与西域各国的联系。

班超以智勇著称,通过外交与军事手段赢得西域信任。

他驻守西域三十多年,为东汉经略西域奠定基础。

【设计意图】

通过角色扮演激发学习兴趣,提升学生对历史情境的理解力;借助具体案例分析人物作用,培养学生“历史人物评价”能力;引导学生认识个人才能与时代背景的关系,发展“时空观念”与“历史理解”素养。

班超经营西域

【教师活动】

材料3:

“超遂定西域五十余国,皆遣子入侍,贡献不绝。西域道途清晏,商旅往来如织。”

——《资治通鉴·汉纪》

▲图片注释(教材原文中无对应图片说明)

问题:

“商旅往来如织”说明了什么?班超的经营给西域带来了哪些变化?

【学生活动】

学生绘制“丝绸之路简图”草稿(仅需标注长安、敦煌、楼兰、疏勒、安息等关键地名),并在图上用箭头标出使团、商队的流动方向,标注“和平”“安全”“交流频繁”等关键词,小组内交流班超对丝路畅通的作用。

【教师活动】

教师结合学生绘图情况,强调“道途清晏”意味着道路安全、秩序稳定,这是贸易繁荣的前提。指出班超不仅恢复政治联系,更保障了丝绸之路的畅通,促进了经济文化交流。

补充说明:班超派甘英出使大秦(罗马帝国),虽止于安息,但开辟了通往西亚的新路线,扩大了汉朝对外视野。这是中国古代外交的重要尝试。

总结知识点:

班超成功稳定西域局势,五十多国归附汉朝。

各国遣子入侍,表示臣属;贡使不断,关系密切。

丝绸之路恢复畅通,商旅往来频繁,促进东西交流。

班超派甘英出使大秦,虽未抵达,但拓展了西行路线。

【设计意图】

通过绘图活动强化空间认知,落实“丝绸之路”地理要素;以“商旅往来”为切入点,引导学生理解政治稳定与经济发展的关系;渗透“文明交流互鉴”理念,提升学生的综合思维能力和文化认同感。

班勇与西域长史府

【教师活动】

材料4:

“延光二年,以班勇为西域长史,将兵五百人屯柳中,招抚诸国,威信大行。”

——《后汉书·西域传》

▲图片注释(教材原文中无对应图片说明)

问题:

东汉为何将“西域都护府”改为“西域长史府”?班勇的使命与父亲班超有何异同?

【学生活动】

学生对比阅读教材中班超与班勇的事迹,填写对比表格:

项目 班超 班勇

时代 东汉初期 东汉中期

职务 出使并驻守 西域长史

手段 外交+军事 招抚+屯兵

成就 恢复联系 继续管理

讨论后回答教师提问:制度名称变了,但管理职能是否延续?

【教师活动】

教师指出:名称由“都护”变为“长史”,反映东汉国力较弱,不再设高规格都护,而是由长史代行职权。但职能未变——仍可调兵、征粮、颁令,继续行使管理权。

强调班勇继承父志,体现“家国情怀”;而“屯柳中”说明采取“屯田戍边”策略,更具可持续性。这表明东汉虽力有不逮,但仍坚持对西域的主权管理。

总结知识点:

东汉于123年改设西域长史府,取代西域都护府。

西域长史仍行使对西域的军政管理职权。

班勇任西域长史,屯兵柳中,招抚诸国,延续汉朝影响力。

制度名称变化,但中央对西域的管辖未中断。

【设计意图】

通过对比分析,培养学生“历史变迁与延续”的辩证思维;借助父子两代人物事迹,渗透家国情怀教育;明确“机构更名≠放弃管辖”,深化对“中央政权持续治理”的理解,落实“国家认同”核心素养。

投笔从戎的故事

【教师活动】

材料5:

“超投笔叹曰:‘大丈夫无它志略,犹当效傅介子、张骞立功异域,以取封侯,安能久事笔砚间乎?’”

——《后汉书·班超传》

▲图片注释(教材原文中无对应图片说明)

问题:

班超为什么要“投笔从戎”?你如何看待他的人生选择?

【学生活动】

学生围绕“理想与职业选择”开展微型辩论:

正方:班超弃文从武是正确的选择,更能实现人生价值。

反方:抄写文书也是社会需要的工作,不应轻视平凡岗位。

每人写一句话表达自己的观点,并分享理由。

【教师活动】

教师总结:班超的选择反映了汉代士人“建功立业”的时代精神。他并非否定文书工作,而是追求更高的人生理想——为国效力、开拓疆土。这种精神激励了后世无数仁人志士。

同时肯定反方观点:社会需要多元人才,平凡岗位也能发光发热。但班超的故事之所以流传千年,是因为它体现了责任担当与主动作为的精神品质。

总结知识点:

“投笔从戎”出自班超早年经历,表达其报国志向。

他效法张骞、傅介子,立志在边疆建功立业。

这一典故成为后世形容弃文就武、投身军旅的象征。

体现汉代积极进取、开拓边疆的时代精神。

【设计意图】

以经典典故为载体,融合语文与历史学科;通过辩论形式鼓励价值判断,发展批判性思维;在情感态度层面弘扬爱国精神与责任意识,实现“立德树人”目标,符合新课改“情感·态度·价值观”维度要求。

课后任务

【任务主题】张骞通西域与丝绸之路的开辟

【基础任务】(知识巩固类)

【地图绘制】 根据教材中“张骞第一次出使西域路线图”和“丝绸之路图”,在空白中国地图上标出张骞出使的主要路线,包括长安、河西走廊、西域、大月氏等地,并简要写出每段路线经过的地理区域和遇到的主要困难。

【进阶任务】(能力提升类)

【历史人物访谈】 假设你是汉武帝时期的史官,请你以采访的形式,记录张骞归汉后向汉武帝汇报西域见闻的对话内容,要求包括西域的国家、物产、风俗等信息,并体现张骞的忠诚与坚韧精神。

【拓展任务】(跨学科探究类)

【丝路文化展示】 结合教材中的文物图片(如西汉鎏金铜马、东汉锦袜),查阅资料了解这些物品的材质、用途及文化象征意义,设计一份“丝绸之路文化展”展板,融合历史、艺术与地理知识,展示中西文化交流成果。

【设计意图】通过地图绘制巩固历史地理知识,通过角色扮演提升历史理解与表达能力,通过文化展设计融合多学科知识,培养学生综合探究与实践能力,深入理解张骞通西域与丝绸之路的历史价值。

板书设计

一、张骞通西域

西域的地理位置与历史背景

张骞第一次出使西域(公元前138年)

张骞第二次出使西域(公元前119年)

二、丝绸之路

陆上丝绸之路的形成与路线

东西方交流的内容与影响

海上丝绸之路的路线与作用

三、汉朝对西域的管理

西域都护府的设置(公元前60年)

班超经营西域与甘英出使大秦

西域长史府的设立(123年)

教学反思

本节课以讲授与多媒体辅助相结合的方式展开,通过地图、图片和故事增强学生对张骞通西域和丝绸之路的直观理解,语言上注重生动讲述,激发学生兴趣。优点在于内容脉络清晰,学生能较好掌握张骞出使西域的意义及丝绸之路的交流作用;不足在于对“西域都护府”设置的历史意义讲解略显抽象,部分学生理解不深。今后应加强图示辅助与学生讨论,提升历史概念的具象化表达。

课标分析

本课内容对应课程标准中“了解张骞通西域的史实,理解丝绸之路在中外交流中的作用”以及“知道汉朝对西域的管理,认识新疆自古以来就是中国领土不可分割的一部分”的要求。教材通过张骞两次出使西域的过程,突出其促进汉朝与西域交流的历史贡献;通过丝绸之路的路线与交流内容,体现其作为东西方交往大动脉的重要性;通过西域都护府的设置及东汉班超、甘英的事例,阐明汉朝对西域的有效管辖,强化国家认同与历史传承。

课前任务

课前任务

西汉时期,阳关和玉门关以西的广大地区被称为______。

张骞第一次出使西域是在______年,他希望联络______共同夹击匈奴。

张骞在途中被______扣留十余年,最终到达大月氏,但未能达成结盟目标。

公元前119年,张骞再次出使西域,访问了______等国家,促进了汉朝与西域的交流。

张骞通西域后,汉朝与西域之间形成了重要的交通路线,后世称为“______”。

通过丝绸之路,中国的丝绸、漆器、凿井技术等传到西域,西域的______、葡萄、良种马等也传入中原。

汉朝时期,从东南沿海出发通往印度洋的贸易路线被称为“______”。

公元前60年,西汉在乌垒城设立______,标志着西域正式归属中央政权。

东汉时期,______投笔从戎,再次出使西域,恢复了汉朝与西域的联系。

班超曾派使者______出使大秦,虽未成功抵达,但开辟了通往西亚的路线。

东汉______年,改西域都护府为西域长史府,继续管理西域事务。

张骞出使西域促进了汉朝与西域的相互了解,为后来的______奠定了基础。

参考答案

西域

公元前138年;大月氏

匈奴

乌孙

丝绸之路

核桃

海上丝绸之路

西域都护府

班超

甘英

123

中外交流(或丝绸之路发展)

课堂练习

第1题

【题文】以下四张学习卡片上的内容,可提炼的学习主题是( )

朝代:汉朝

人物:张骞

事件:张骞通西域 朝代:北魏

人物:孝文帝

事件:革除鲜卑旧俗,接受汉族先进文化 朝代:唐朝

人物:文成公主

事件:唐蕃和亲 朝代:元朝

人物:

事件:回族的形成

A.国家统一 B.经济繁荣 C.民族交融 D.对外交往

【答案】C

第2题

【题文】下表梳理了中国古代对某一地区加强管辖的历史脉络,其中①处应为( )

西汉 东汉 唐朝 元朝 清·康熙时期 清·乾隆时期

设置西域都护府 改西域都护府为西域长史府 先后设置安西都护府和北庭都护府 设置北庭都元帅府 平定噶尔丹叛乱 平定大、小和卓叛乱,①

A.设立锦衣卫 B.设立台湾府

C.设置驻藏办事大臣 D.设置伊犁将军

【答案】D

第3题

【题文】我国古代统一多民族封建国家的形成与发展经历了漫长的历史进程。下表史事反映了这一进程的主要趋势是( )

朝代 秦朝 汉朝 唐朝 元朝 明朝 清朝

措施 在岭南地区设置桂林、南海、象等郡 在河西走廊设置四郡 在西域设置安西都护府和北庭都护府 在澎湖设置巡检司 在黑龙江下游设置奴儿干都司 在西藏设置驻藏办事大臣

A.君主专制的不断强化 B.地方机构管理职能日益单一

C.中央官制的逐步完善 D.中央对边疆地区的有效治理

【答案】D

课堂总结

【教师活动】

通过本课学习,我们了解了张骞两次出使西域的历程及其重要意义。张骞不畏艰险,打通了汉朝与西域的联系,促进了丝绸之路的形成。丝绸之路成为古代东西方交流的大动脉,推动了经济贸易与文化传播。西汉设立西域都护府,标志着新疆地区正式纳入中央政权管辖。东汉时期班超、甘英等人继续经营西域,延续了中西交流之路。同学们要理解,国家统一、对外交流与民族交往是推动社会发展的重要力量。

拓展迁移

材料:2014年,中国提出“一带一路”倡议,旨在通过加强国际互联互通,推动亚欧非大陆及附近海洋的经济合作,重振古代丝绸之路精神。

问题:张骞通西域与“一带一路”倡议在促进交流方面有何历史延续性与时代差异?

答案:历史延续性体现在两者都强调互联互通、促进经济文化交流。张骞出使西域打通了古代中西交通要道,为丝绸之路的开辟奠定基础;“一带一路”则借助现代交通与信息技术,推动全球合作。时代差异在于,张骞使团是国家主导的外交与军事联合尝试,而“一带一路”是多边合作机制下的经济倡议,强调共商共建共享,更具包容性与全球视野。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史