第16课 三国鼎立 教学设计

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第16课 三国鼎立

教材分析

本课内容涉及东汉末年至三国时期,主要讲述了官渡之战、赤壁之战的战争过程及三国鼎立局面的形成。本课上承东汉末年社会动荡与军阀混战,下启三国时期各国的政治经济发展,在教材体系中具有承前启后的重要作用。通过学习官渡之战曹操以少胜多、赤壁之战孙刘联军以弱胜强的典型战例,有助于学生理解战争胜负与战略战术、人心向背的关系;通过对三国建立及发展情况的梳理,帮助学生认识三国鼎立局面的形成是割据走向局部统一的过程,为后续学习两晋南北朝时期的历史奠定基础。教学中应注重引导学生梳理历史事件之间的因果联系,培养时空观念和历史理解能力。

学情分析

学生在小学阶段已初步接触三国时期的历史故事,对曹操、刘备、孙权等人物有一定认知,但对官渡之战、赤壁之战的背景和影响理解较浅。初中生处于形象思维向抽象思维过渡阶段,具备一定的阅读能力和逻辑思维,但分析历史事件因果关系的能力仍需培养。本课重点在于理解两次以少胜多战役的战略战术及其对局势的影响,难点在于认识三国鼎立局面形成的历史必然性。要求学生能结合地图和图文资料,梳理战争过程,分析胜负原因,理解历史发展的因果关系,提升历史思维能力。

教学目标

【唯物史观】通过分析官渡之战、赤壁之战的背景与结果,使学生理解军事斗争与经济、政治条件之间的相互关系,初步掌握历史发展的因果逻辑。

【时空观念】通过观察三国鼎立形势图与战役示意图,使学生准确把握东汉末年至三国时期的主要事件及其空间分布,建立历史时空框架。

【史料实证】通过阅读教材中的相关史事与图文资料,使学生学会从多种来源提取有效信息,验证历史事件的真实性与多样性。

【历史解释】通过对战役过程与人物行为的分析,使学生能够多角度解释历史事件的原因与影响,形成有依据的历史判断。

【家国情怀】通过了解三国时期各地的发展与联系,使学生增强对中华民族多元一体格局的理解,激发维护国家统一的责任感。

重点难点

重点:官渡之战、赤壁之战、三国鼎立局面的形成

难点:以少胜多战役的战略战术分析、三国鼎立局面形成的原因、三国时期经济发展的表现

课堂导入

【教师活动】教师先展示京剧《捉放曹》中曹操的扮相图片,引导学生观察人物形象,并简要讲述这个角色在戏剧中的设定,再引入真实历史中的曹操形象,激发学生兴趣。

【展示材料】

▲图片注释:京剧《捉放曹》中曹操的扮相

“太祖(曹操)运筹帷幄,决胜千里,文武兼备,实为一代英主。” ——《三国志·魏书·武帝纪》

【提出问题】

你们看图片里曹操的脸为什么是白色的?在戏剧里他是个什么样的人?

可是史书里说他是“一代英主”,这是什么意思?为什么历史上的曹操和戏里的不一样呢?

【设计意图】通过对比戏剧形象与史书记载,引发学生对“历史真实与艺术加工”的兴趣,初步理解历史人物的多面性,为学习三国鼎立的形成背景和曹操的历史作用做好铺垫。

探究新知

官渡之战

官渡之战

【教师活动】

材料1:

“曹公乃自引军兼行趣乌巢,斩绍将淳于琼等,尽燔其粮谷,绍军大溃。”

——《后汉书·袁绍传》

材料2:

“攸曰:‘公孤军独守,外无救援,粮谷已尽,可袭许昌。’操笑曰:‘子卿误矣。吾粮虽少,然足支一月,何言尽乎?’”

——《三国志·魏书·武帝纪》裴松之注引《魏略》

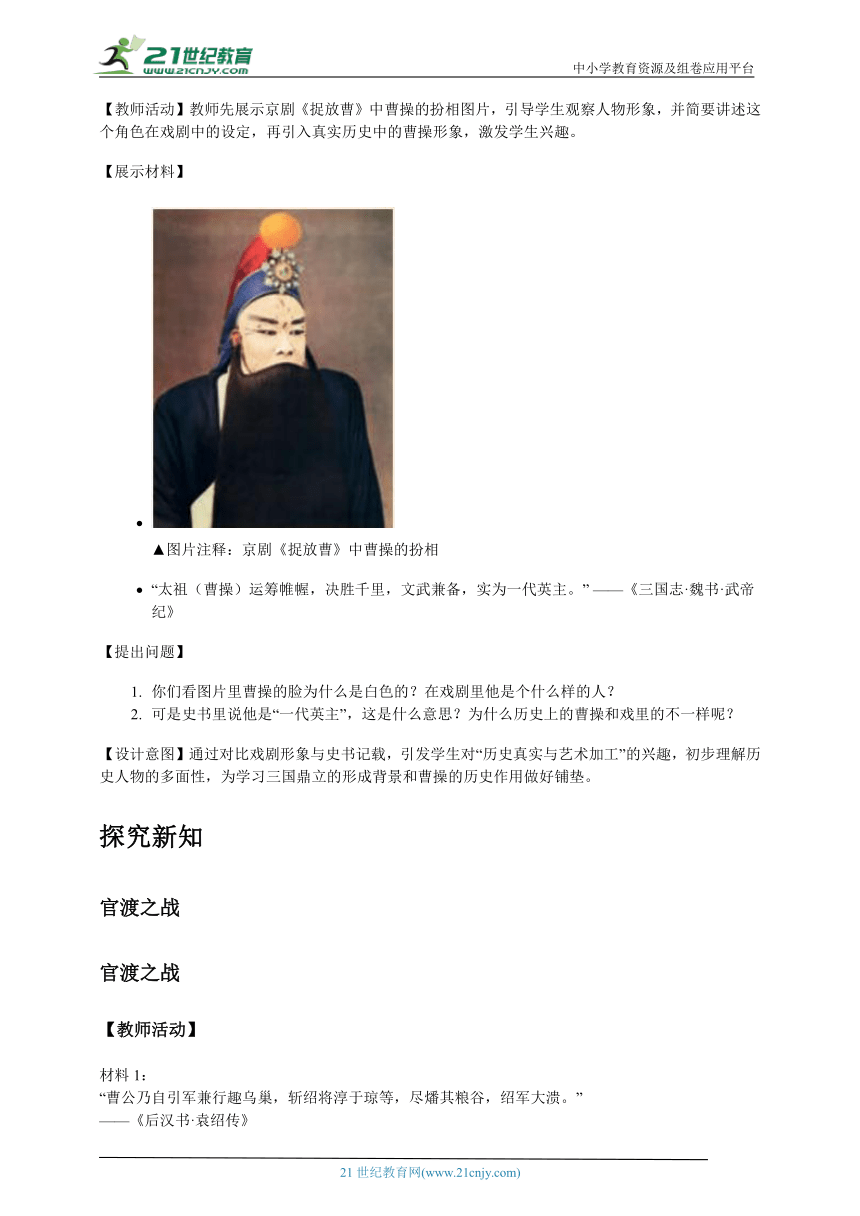

▲官渡之战示意图

问题:

结合史料与地图,曹操在官渡之战中面临怎样的困境?他为何能以少胜多?请从战略、后勤和人才三个方面分析。

【学生活动】

学生分组阅读两则史料,对照《官渡之战示意图》,完成以下任务:

在地图上标出“乌巢”“许昌”“官渡”三地位置,并用箭头画出曹操偷袭乌巢的行军路线;

从材料中提取关键词(如“粮谷已尽”“尽燔其粮谷”“孤军独守”),分析曹袁双方的后勤状况;

讨论许攸投奔曹操这一事件对战局的影响,推断曹操对待降士的态度可能带来什么结果;

每组派代表汇报,重点说明“以少胜多”的关键因素。

【教师活动】

结合学生汇报进行点评与深化讲解:

首先,从地图可见,官渡位于黄河以南,是许昌北面的重要防线。袁绍军自河北南下,兵力达十万以上,而曹操兵力不足三万,处于明显劣势。这正是“敌众我寡”的典型局面。

其次,根据《后汉书》记载,“尽燔其粮谷”说明曹操精准打击了袁军的后勤命脉——乌巢粮仓。而《魏略》中曹操对许攸隐瞒真实粮情,反映出当时曹军自身也面临断粮危机。但曹操并未被动防守,而是果断出击,体现了“避实击虚”的军事智慧。

再次,许攸的投奔成为转折点。曹操“赤脚相迎”的举动虽未在史料中直接记载,但从他迅速采纳许攸建议并亲率精兵夜袭乌巢来看,他对人才极为重视。这种开放包容的态度吸引了更多谋士归附,为胜利提供了智力支持。

最后,结合示意图可见,乌巢位于袁军后方,远离主战场,防御薄弱。曹操敢于冒险深入敌后,说明其指挥灵活、决策果断。而袁绍未能及时救援乌巢,暴露出指挥僵化、内部不和的问题。

总结知识点:

官渡之战发生于200年,是曹操与袁绍为争夺北方控制权而进行的战略决战。

曹操通过偷袭乌巢、焚烧袁军粮草,打破僵局,实现以少胜多。

后勤保障和情报利用在战争中起到决定性作用。

曹操善于招揽人才、采纳建议,展现出卓越的领导能力。

此战为曹操统一北方奠定了坚实基础。

【设计意图】

通过引入原始史料与战争示意图,引导学生从地理、军事、政治多角度分析历史事件,培养史料实证与时空观念素养。小组合作绘制路线图和提取关键词,提升自主学习与信息处理能力。问题设计聚焦“以少胜多”的成因,促进学生运用因果、比较等思维方式进行深度探究,符合新课改倡导的“以学生为主体”的探究式学习理念。同时,严格依据教材结构展开,确保教学内容完整、逻辑清晰、贴近初中生认知水平。

赤壁之战

赤壁之战

【教师活动】

材料1:

“初,曹公壮瑜之谋,然未之信也。及赤壁之役,火攻大作,军中惊乱,士卒赴江死者甚众。”

——《三国志·吴书·周瑜传》裴松之注引《江表传》

▲赤壁之战示意图

问题:从史料和地图中可以看出,赤壁之战中曹军失败的原因有哪些?孙刘联军为何能以少胜多?

【学生活动】

学生分组阅读材料和观察示意图,结合教材内容进行5分钟小组讨论。每组需完成以下任务:

在示意图中标出曹军与孙刘联军的对峙位置;

从地理、兵力、战术三个方面分析战争胜负的关键因素;

推测“火攻”为何能在此次战役中发挥决定性作用。

【教师活动】

教师巡视指导,随后邀请两组代表分享讨论结果,并结合史料与地图进行点评讲解:

首先,《江表传》记载“火攻大作,军中惊乱”,说明火攻打乱了曹军部署。结合地图可见,赤壁位于长江中游,江面狭窄,曹军将战船用铁链连接以减少颠簸(即“连环船”),却为火攻创造了条件——一旦起火,难以分散。

其次,曹军虽有20余万,但多为北方士兵,不习水战,且长途南下,疲惫不堪,“不服水土,疾病流行”(教材原文)。而孙刘联军以水军为主,熟悉江河作战环境。

再者,黄盖诈降是关键战术突破。他利用曹军急于求胜的心理,假意投降,趁风向有利时突施火攻,正合“兵不厌诈”之理。

最后,周瑜主力与刘备陆上部队协同进攻,形成水陆夹击之势,使曹军腹背受敌,最终溃败北撤。

总结知识点:

赤壁之战发生于208年,是曹操与孙刘联军之间的一场关键战役。

曹军兵力占优但存在疲惫、不习水战、疫病等问题。

孙刘联军采取诈降与火攻相结合的战术,利用自然条件取得胜利。

此战是以少胜多、以弱胜强的经典战例,奠定了三国鼎立的基础。

【设计意图】

通过引入《三国志》裴注中的原始史料,培养学生初步阅读文言史料的能力;结合示意图提升空间认知与地理分析能力。问题设计引导学生从多角度(军事、地理、心理、战术)探究战争胜负原因,促进历史思维的发展。小组合作增强自主学习与协作能力,符合新课改倡导的探究式学习理念。

三顾茅庐

【教师活动】

材料2:

“凡三往,乃见。因屏人曰:‘汉室倾颓,奸臣窃命……’”

——陈寿《三国志·蜀书·诸葛亮传》

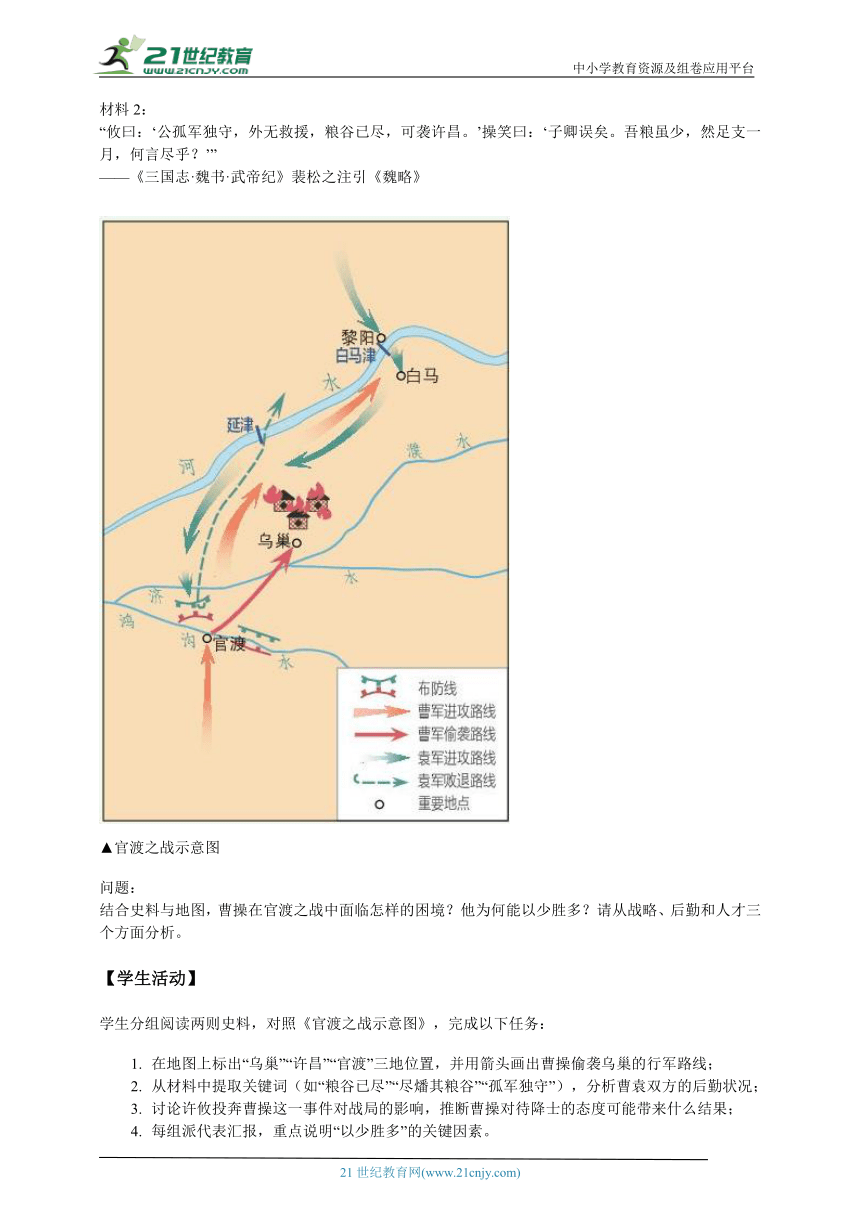

▲《三顾茅庐图》(局部)

问题:刘备为什么要“三顾茅庐”?这反映了当时怎样的人才观念?

【学生活动】

学生观看《三顾茅庐图》局部,阅读《三国志》原文节选,开展角色扮演活动:三人一组,分别扮演刘备、诸葛亮、旁观者(可为张飞或路人),模拟第三次拜访的情景,重点表现刘备的诚意与诸葛亮出山前的思想挣扎。

表演后每组用一句话概括“三顾茅庐”体现的精神品质。

【教师活动】

教师点评学生表演,强调历史情境还原的重要性:

《三国志》明确记载“凡三往,乃见”,说明刘备并非一次就见到诸葛亮,而是多次登门,体现出极大的尊重与求贤若渴的态度。当时刘备虽有关羽、张飞等猛将,但缺乏战略谋划之人(教材原文:“缺少辅佐的谋士”),因此急需像诸葛亮这样“旷世英才”的加入。

画中刘备躬身叩门,姿态谦恭,与张飞的焦躁形成对比,突出了礼贤下士的主题。这种尊重知识、敬重人才的价值观,正是“三顾茅庐”流传千古的原因。

总结知识点:

“三顾茅庐”出自刘备三次拜访诸葛亮请其出山的历史故事。

反映了刘备求贤若渴、礼贤下士的政治品格。

诸葛亮的加入为刘备集团提供了战略规划能力,对后续联合抗曹具有重要意义。

【设计意图】

通过经典文献与绘画作品的结合,帮助学生理解历史人物的情感与价值观。角色扮演活动激发学习兴趣,增强代入感,使抽象的“尊重人才”理念具体化、形象化。活动紧扣教材中“刘备缺少谋士”的背景,强化因果逻辑,培养学生从人物行为中提炼历史意义的能力。

魏蜀吴的建立及发展

魏蜀吴的建立及发展

【教师活动】

材料1:

“初,曹公破荆州,欲顺江东下,与孙权战于赤壁,不利,引军北还。”

——《三国志·魏书·武帝纪》

材料2:

“先主率诸将进住鄂县之樊口……权大惊,乃遣周瑜、程普将兵二万赴之,与先主并力逆曹公。”

——《三国志·蜀书·先主传》

材料3:

“权遂割湘水为界,分荆州与刘备,然其后袭取荆州,擒关羽。”

——《资治通鉴·汉纪五十九》

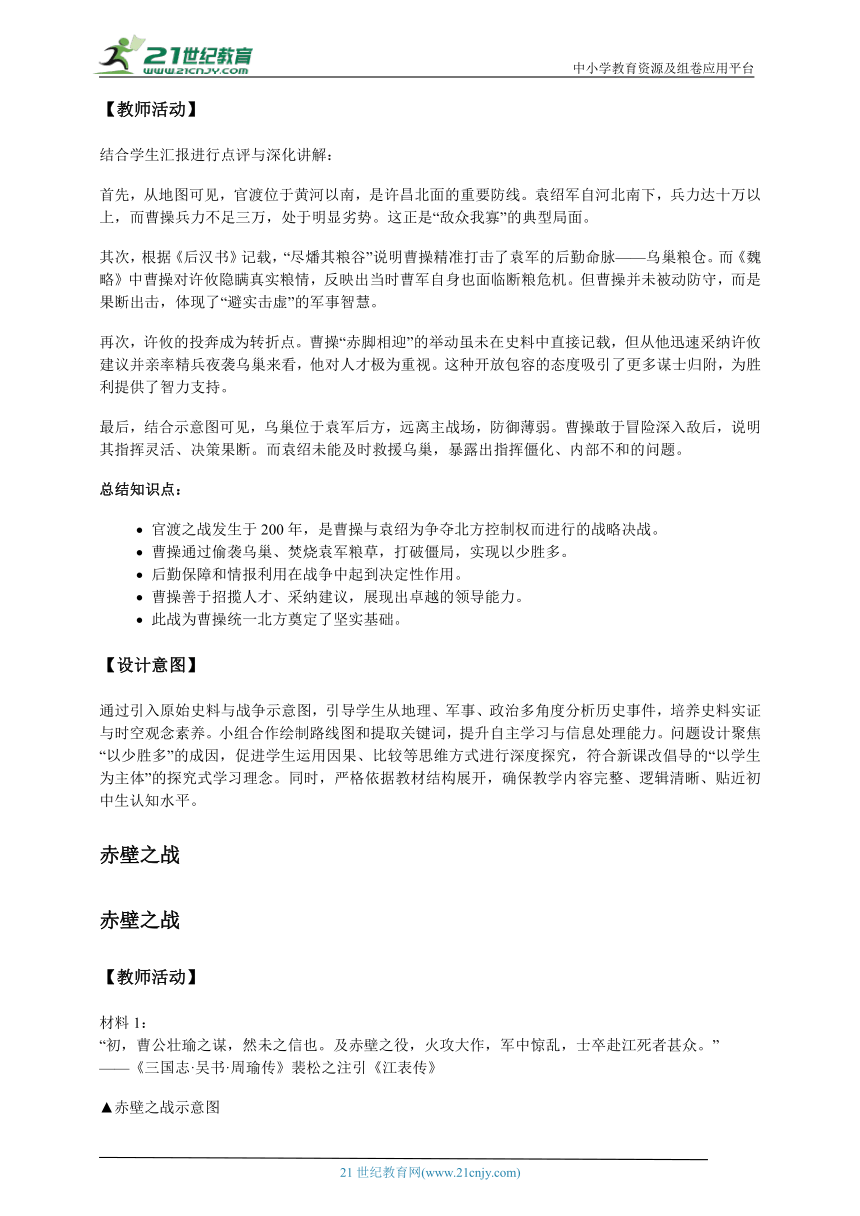

▲三国鼎立形势图(262年)

问题:赤壁之战后,曹操、刘备、孙权各自采取了怎样的发展策略?从地图上看,三国的地理位置对他们的统治和发展有何影响?

【学生活动】

学生分组阅读三则史料,结合《三国鼎立形势图(262年)》,在地图上标注魏、蜀、吴三国的核心区域,并讨论以下任务:

用不同颜色笔圈出三国的主要控制范围;

分析三国地理特点(如魏在北方平原、蜀在西南山地、吴在长江下游水网地带);

推测地理环境如何影响各国的军事部署与经济发展方向。

【教师活动】

结合学生回答进行点评与讲解:

从《三国志》记载可见,赤壁之战后曹操退回北方,转而巩固关中,完成北方统一,说明其战略重心由南征转向内部整合。刘备借机占据荆州南部,并向益州扩展,形成以四川盆地为依托的政权基础。孙权则从扬州向交州延伸,并最终夺取荆州东部,控制长江中下游。

观察《三国鼎立形势图(262年)》可知:

魏国地处黄河流域,地势平坦,利于大规模农业和军队调动;

蜀汉位于西南山区,易守难攻,但交通不便,资源有限;

吴国坐拥长江天险,水网密布,利于水军作战和水上运输。

三国地理格局决定了各自的发展路径:魏重农耕水利,蜀重内部治理与民族融合,吴重水军与海外联系。

总结知识点:

赤壁之战后,曹操统一北方,刘备占据益州,孙权控制江东并夺取荆州部分区域。

220年曹丕建魏,221年刘备建蜀汉,229年孙权建吴,三国鼎立局面正式形成。

三国地理分布呈现北、西、东三方对峙格局,地理环境深刻影响各国发展战略。

【设计意图】

通过引入《三国志》《资治通鉴》原始记载,培养学生从第一手史料中提取信息的能力;结合地图开展空间分析,提升历史时空观念。问题设计引导学生思考“地理与政治发展关系”,促进历史思维由记忆向推理过渡,体现新课改倡导的“史料实证”与“时空观念”核心素养。

三国的治理与发展

【教师活动】

材料4:

“马钧居京都,有地可为园,患无水以灌之,乃作翻车,令童儿转之,而灌水自覆。”

——《三国志·魏书·方技传》注引《傅子》

▲《柳龙骨车》中的牛转翻车

材料5:

“(孙权)遣将军卫温、诸葛直将甲士万人浮海求夷洲……得夷洲数千人还。”

——《三国志·吴书·吴主传》

材料6:

“亮抚百姓,示仪轨,约官职,从权制,开诚心,布公道……南人不复反矣。”

——《三国志·蜀书·诸葛亮传》

问题:根据材料和图片,说说魏、吴、蜀三国分别采取了哪些措施发展经济或加强对外联系?这些措施反映了怎样的治国理念?

【学生活动】

学生以小组为单位,分别研读三则材料,并完成以下任务:

观察“牛转翻车”图片,描述其结构特点(如链条、水槽、牛力驱动),推测其工作原理;

结合材料4,说明翻车的作用及其对农业的意义;

根据材料5,指出卫温到达夷洲的历史意义;

依据材料6,概括诸葛亮治理蜀汉的主要政策;

每组派代表汇报,比较三国发展策略的异同。

【教师活动】

针对学生汇报进行点评与深化讲解:

从《傅子》记载可知,马钧发明的翻车利用畜力带动链轮提水,效率远高于人力,是古代重要的灌溉机械。图中可见牛牵引转轴,通过链传动带动刮板连续提水,体现了曹魏重视农业技术改进。这与“大力兴修水利”的教材描述相印证。

《三国志·吴主传》记载卫温率万人船队赴夷洲(今台湾),是中国历史上首次有组织的大规模大陆与台湾交往活动,表明孙吴具备较强的造船能力和海洋意识,也说明其积极拓展海外联系。

诸葛亮“抚百姓、约官职、开诚心”等举措,体现其以法治与德治结合的方式治理蜀汉,同时妥善处理与南中少数民族的关系,推动西南地区开发。

三国虽处于对峙状态,但均注重内政建设:魏重科技与水利,吴重航运与外交,蜀重民生与民族融合,反映出“局部统一”下政权合法性的构建努力。

总结知识点:

曹魏改进翻车,兴修水利,推动北方农业恢复。

孙吴造船业发达,230年派卫温到达夷洲,加强大陆与台湾联系。

蜀汉诸葛亮发展经济,改善民族关系,促进西南地区开发。

三国均致力于增强政治、经济、军事实力,为统一创造条件。

【设计意图】

通过实物图像与文献互证,帮助学生理解技术进步与社会发展的关系,培养“史料实证”能力;以问题驱动小组合作探究,提升自主学习与表达能力;对比三国治理策略,引导学生认识“统一多民族国家发展”的历史趋势,落实“家国情怀”与“历史解释”核心素养。

课后任务

【任务主题】探究三国鼎立格局的形成与影响

【基础任务】结合教材中的“官渡之战示意图”和“赤壁之战示意图”,绘制两次战役的简要作战路线图,标注关键地点和战役转折点,分析曹操在两次战役中成败的原因。

【进阶任务】阅读“三顾茅庐”和“火烧赤壁”的相关史事,撰写一篇历史短文,比较诸葛亮与周瑜在赤壁之战中所起的作用,探讨谋略在战争中的重要性。

【拓展任务】结合地理与美术学科,分组制作“三国鼎立形势图”模型或绘制三国时期经济与交通发展图,标注魏、蜀、吴的主要农业、水利、造船和贸易成就,如曹魏翻车、孙吴船队、蜀汉民族关系等,展示三国时期区域发展的特色。

【设计意图】通过地图绘制、文本分析和跨学科实践,帮助学生掌握三国鼎立形成的过程与影响,提升历史理解力、空间思维能力和综合探究能力。

板书设计

三国鼎立局面的形成

一、官渡之战

时间:200年

交战双方:曹操 vs 袁绍

结果:曹操以少胜多,统一北方奠定基础

二、赤壁之战

时间:208年

交战双方:孙刘联军 vs 曹操

结果:孙刘联军以少胜多,三国鼎立局面形成

三、魏蜀吴的建立及发展

魏:曹丕称帝,定都洛阳

蜀:刘备称帝,定都成都

吴:孙权称帝,定都建业

四、三国时期的经济与技术

曹魏:改进翻车,兴修水利

孙吴:发展造船,加强与台湾联系

蜀汉:发展经济,改善民族关系

教学反思

本节课围绕官渡之战、赤壁之战及三国鼎立局面展开,内容丰富、事件关联性强,适合采用讲授与图示结合的方式,辅以情境创设激发兴趣。教学中通过示意图分析战争形势,学生理解较为直观,但在分析“以少胜多”背后的战略思想时,部分学生思维受限,讨论深度不足。语言上,我注重讲述的逻辑性和节奏感,但对“屯田”“挟天子以令诸侯”等术语解释略显简略,影响部分学生的深层理解。今后应加强术语讲解,适度引导学生自主归纳历史规律,提升思辨能力。

课标分析

本课内容符合《义务教育历史课程标准》中“了解重要历史人物、历史事件和历史现象,以及历史发展的基本线索”的要求。通过学习官渡之战、赤壁之战和三国鼎立的形成,引导学生理解东汉末年至三国时期的政治格局演变,掌握以少胜多的经典战役及其影响,认识曹操、刘备、孙权等历史人物在统一与分裂中的作用,初步形成分析历史事件与历史发展趋势的能力,增强历史时空观念和多维度理解历史的能力。

课前任务

课前任务

官渡之战发生在______年,是______与袁绍之间的一场重要战役。

曹操在官渡之战中采取了______战术,偷袭袁军后勤营地,取得决定性胜利。

官渡之战前夕,袁绍的谋士______投奔曹操,并献计火烧乌巢。

赤壁之战发生在______年,孙权与刘备联合对抗曹操,最终以______战术大败曹军。

在赤壁之战中,周瑜采纳了部下______的建议,实施火攻战术。

赤壁之战为______局面的形成奠定了基础。

220年,曹丕称帝,建立魏国,定都______。

刘备于221年在______称帝,国号汉,史称蜀汉。

孙权于229年称帝,建立吴国,定都______。

曹魏时期,马钧改进了汲水工具______,促进了农业生产。

230年,孙权派卫温率万人船队到达______,加强了大陆与台湾的联系。

蜀汉在______的治理下,发展经济,改善民族关系,加速了西南地区的开发。

参考答案

200年;曹操

声东击西、避实击虚、打击敌人要害(或简答“偷袭乌巢”)

许攸

208年;火攻

黄盖

三国鼎立

洛阳

成都

建业

翻车

夷洲

诸葛亮

课堂练习

第1题

【题文】李华同学绘制了如下政权演变示意图。该示意图反映出这一时期的中国( )

A.政权更迭十分频繁 B.由分裂逐步走向统一

C.民族矛盾不断激化 D.南北方政权始终对峙

【答案】B

第2题

【题文】学习历史要正确地认识和评判历史事件。下列选项中说法正确的是( )

A.商鞅变法是中国古代第一次思想文化发展的高峰

B.“光武中兴”为汉武帝时西汉进入鼎盛时期奠定基础

C.赤壁之战为三国鼎立局面的形成奠定基础

D.安史之乱对社会造成巨大灾害,西晋从此衰落

【答案】C

第3题

【题文】魏晋南北朝时期,钱币种类多样,但形制一如汉制,无论是汉族政权还是少数民族政权,都继承了汉代五铢钱的圆形方孔形制(如图)。这一现象的出现突出反映出( )

A.文化认同的加深 B.商品经济的繁荣 C.铸币技术的衰退 D.政权更迭的频繁

【答案】A

课堂总结

【教师活动】

通过本课学习,我们了解了东汉末年至三国时期的历史演变过程。官渡之战中,曹操以少胜多,奠定了统一北方的基础;赤壁之战中,孙刘联军以弱胜强,阻止了曹操统一全国的步伐,促成三国鼎立局面。魏、蜀、吴三国建立后,各自发展经济、巩固统治,形成了相对稳定的区域统一。同学们要理解,历史的发展往往受到政治、军事、经济等多重因素影响,而以少胜多的战例也体现了智慧与策略的重要性。

拓展迁移

材料:诸葛亮在《出师表》中写道:“先帝创业未半而中道崩殂……今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原。”表达了他继承刘备遗志、统一中原的坚定信念。

问题:从《出师表》的内容出发,你认为诸葛亮在治理蜀汉过程中体现了哪些政治品格和治国理念?

答案:诸葛亮在《出师表》中展现出忠诚、责任感与使命感,体现了儒家“忠君报国”的政治品格。他强调“鞠躬尽瘁,死而后已”,反映出以国家利益为重、勤政为民的治国理念。同时,他注重法治与德治并重,强调选贤任能,体现了理性务实的治理风格。这种精神不仅对蜀汉政权的稳定起到积极作用,也为后世树立了为政清廉、尽职尽责的典范。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第16课 三国鼎立

教材分析

本课内容涉及东汉末年至三国时期,主要讲述了官渡之战、赤壁之战的战争过程及三国鼎立局面的形成。本课上承东汉末年社会动荡与军阀混战,下启三国时期各国的政治经济发展,在教材体系中具有承前启后的重要作用。通过学习官渡之战曹操以少胜多、赤壁之战孙刘联军以弱胜强的典型战例,有助于学生理解战争胜负与战略战术、人心向背的关系;通过对三国建立及发展情况的梳理,帮助学生认识三国鼎立局面的形成是割据走向局部统一的过程,为后续学习两晋南北朝时期的历史奠定基础。教学中应注重引导学生梳理历史事件之间的因果联系,培养时空观念和历史理解能力。

学情分析

学生在小学阶段已初步接触三国时期的历史故事,对曹操、刘备、孙权等人物有一定认知,但对官渡之战、赤壁之战的背景和影响理解较浅。初中生处于形象思维向抽象思维过渡阶段,具备一定的阅读能力和逻辑思维,但分析历史事件因果关系的能力仍需培养。本课重点在于理解两次以少胜多战役的战略战术及其对局势的影响,难点在于认识三国鼎立局面形成的历史必然性。要求学生能结合地图和图文资料,梳理战争过程,分析胜负原因,理解历史发展的因果关系,提升历史思维能力。

教学目标

【唯物史观】通过分析官渡之战、赤壁之战的背景与结果,使学生理解军事斗争与经济、政治条件之间的相互关系,初步掌握历史发展的因果逻辑。

【时空观念】通过观察三国鼎立形势图与战役示意图,使学生准确把握东汉末年至三国时期的主要事件及其空间分布,建立历史时空框架。

【史料实证】通过阅读教材中的相关史事与图文资料,使学生学会从多种来源提取有效信息,验证历史事件的真实性与多样性。

【历史解释】通过对战役过程与人物行为的分析,使学生能够多角度解释历史事件的原因与影响,形成有依据的历史判断。

【家国情怀】通过了解三国时期各地的发展与联系,使学生增强对中华民族多元一体格局的理解,激发维护国家统一的责任感。

重点难点

重点:官渡之战、赤壁之战、三国鼎立局面的形成

难点:以少胜多战役的战略战术分析、三国鼎立局面形成的原因、三国时期经济发展的表现

课堂导入

【教师活动】教师先展示京剧《捉放曹》中曹操的扮相图片,引导学生观察人物形象,并简要讲述这个角色在戏剧中的设定,再引入真实历史中的曹操形象,激发学生兴趣。

【展示材料】

▲图片注释:京剧《捉放曹》中曹操的扮相

“太祖(曹操)运筹帷幄,决胜千里,文武兼备,实为一代英主。” ——《三国志·魏书·武帝纪》

【提出问题】

你们看图片里曹操的脸为什么是白色的?在戏剧里他是个什么样的人?

可是史书里说他是“一代英主”,这是什么意思?为什么历史上的曹操和戏里的不一样呢?

【设计意图】通过对比戏剧形象与史书记载,引发学生对“历史真实与艺术加工”的兴趣,初步理解历史人物的多面性,为学习三国鼎立的形成背景和曹操的历史作用做好铺垫。

探究新知

官渡之战

官渡之战

【教师活动】

材料1:

“曹公乃自引军兼行趣乌巢,斩绍将淳于琼等,尽燔其粮谷,绍军大溃。”

——《后汉书·袁绍传》

材料2:

“攸曰:‘公孤军独守,外无救援,粮谷已尽,可袭许昌。’操笑曰:‘子卿误矣。吾粮虽少,然足支一月,何言尽乎?’”

——《三国志·魏书·武帝纪》裴松之注引《魏略》

▲官渡之战示意图

问题:

结合史料与地图,曹操在官渡之战中面临怎样的困境?他为何能以少胜多?请从战略、后勤和人才三个方面分析。

【学生活动】

学生分组阅读两则史料,对照《官渡之战示意图》,完成以下任务:

在地图上标出“乌巢”“许昌”“官渡”三地位置,并用箭头画出曹操偷袭乌巢的行军路线;

从材料中提取关键词(如“粮谷已尽”“尽燔其粮谷”“孤军独守”),分析曹袁双方的后勤状况;

讨论许攸投奔曹操这一事件对战局的影响,推断曹操对待降士的态度可能带来什么结果;

每组派代表汇报,重点说明“以少胜多”的关键因素。

【教师活动】

结合学生汇报进行点评与深化讲解:

首先,从地图可见,官渡位于黄河以南,是许昌北面的重要防线。袁绍军自河北南下,兵力达十万以上,而曹操兵力不足三万,处于明显劣势。这正是“敌众我寡”的典型局面。

其次,根据《后汉书》记载,“尽燔其粮谷”说明曹操精准打击了袁军的后勤命脉——乌巢粮仓。而《魏略》中曹操对许攸隐瞒真实粮情,反映出当时曹军自身也面临断粮危机。但曹操并未被动防守,而是果断出击,体现了“避实击虚”的军事智慧。

再次,许攸的投奔成为转折点。曹操“赤脚相迎”的举动虽未在史料中直接记载,但从他迅速采纳许攸建议并亲率精兵夜袭乌巢来看,他对人才极为重视。这种开放包容的态度吸引了更多谋士归附,为胜利提供了智力支持。

最后,结合示意图可见,乌巢位于袁军后方,远离主战场,防御薄弱。曹操敢于冒险深入敌后,说明其指挥灵活、决策果断。而袁绍未能及时救援乌巢,暴露出指挥僵化、内部不和的问题。

总结知识点:

官渡之战发生于200年,是曹操与袁绍为争夺北方控制权而进行的战略决战。

曹操通过偷袭乌巢、焚烧袁军粮草,打破僵局,实现以少胜多。

后勤保障和情报利用在战争中起到决定性作用。

曹操善于招揽人才、采纳建议,展现出卓越的领导能力。

此战为曹操统一北方奠定了坚实基础。

【设计意图】

通过引入原始史料与战争示意图,引导学生从地理、军事、政治多角度分析历史事件,培养史料实证与时空观念素养。小组合作绘制路线图和提取关键词,提升自主学习与信息处理能力。问题设计聚焦“以少胜多”的成因,促进学生运用因果、比较等思维方式进行深度探究,符合新课改倡导的“以学生为主体”的探究式学习理念。同时,严格依据教材结构展开,确保教学内容完整、逻辑清晰、贴近初中生认知水平。

赤壁之战

赤壁之战

【教师活动】

材料1:

“初,曹公壮瑜之谋,然未之信也。及赤壁之役,火攻大作,军中惊乱,士卒赴江死者甚众。”

——《三国志·吴书·周瑜传》裴松之注引《江表传》

▲赤壁之战示意图

问题:从史料和地图中可以看出,赤壁之战中曹军失败的原因有哪些?孙刘联军为何能以少胜多?

【学生活动】

学生分组阅读材料和观察示意图,结合教材内容进行5分钟小组讨论。每组需完成以下任务:

在示意图中标出曹军与孙刘联军的对峙位置;

从地理、兵力、战术三个方面分析战争胜负的关键因素;

推测“火攻”为何能在此次战役中发挥决定性作用。

【教师活动】

教师巡视指导,随后邀请两组代表分享讨论结果,并结合史料与地图进行点评讲解:

首先,《江表传》记载“火攻大作,军中惊乱”,说明火攻打乱了曹军部署。结合地图可见,赤壁位于长江中游,江面狭窄,曹军将战船用铁链连接以减少颠簸(即“连环船”),却为火攻创造了条件——一旦起火,难以分散。

其次,曹军虽有20余万,但多为北方士兵,不习水战,且长途南下,疲惫不堪,“不服水土,疾病流行”(教材原文)。而孙刘联军以水军为主,熟悉江河作战环境。

再者,黄盖诈降是关键战术突破。他利用曹军急于求胜的心理,假意投降,趁风向有利时突施火攻,正合“兵不厌诈”之理。

最后,周瑜主力与刘备陆上部队协同进攻,形成水陆夹击之势,使曹军腹背受敌,最终溃败北撤。

总结知识点:

赤壁之战发生于208年,是曹操与孙刘联军之间的一场关键战役。

曹军兵力占优但存在疲惫、不习水战、疫病等问题。

孙刘联军采取诈降与火攻相结合的战术,利用自然条件取得胜利。

此战是以少胜多、以弱胜强的经典战例,奠定了三国鼎立的基础。

【设计意图】

通过引入《三国志》裴注中的原始史料,培养学生初步阅读文言史料的能力;结合示意图提升空间认知与地理分析能力。问题设计引导学生从多角度(军事、地理、心理、战术)探究战争胜负原因,促进历史思维的发展。小组合作增强自主学习与协作能力,符合新课改倡导的探究式学习理念。

三顾茅庐

【教师活动】

材料2:

“凡三往,乃见。因屏人曰:‘汉室倾颓,奸臣窃命……’”

——陈寿《三国志·蜀书·诸葛亮传》

▲《三顾茅庐图》(局部)

问题:刘备为什么要“三顾茅庐”?这反映了当时怎样的人才观念?

【学生活动】

学生观看《三顾茅庐图》局部,阅读《三国志》原文节选,开展角色扮演活动:三人一组,分别扮演刘备、诸葛亮、旁观者(可为张飞或路人),模拟第三次拜访的情景,重点表现刘备的诚意与诸葛亮出山前的思想挣扎。

表演后每组用一句话概括“三顾茅庐”体现的精神品质。

【教师活动】

教师点评学生表演,强调历史情境还原的重要性:

《三国志》明确记载“凡三往,乃见”,说明刘备并非一次就见到诸葛亮,而是多次登门,体现出极大的尊重与求贤若渴的态度。当时刘备虽有关羽、张飞等猛将,但缺乏战略谋划之人(教材原文:“缺少辅佐的谋士”),因此急需像诸葛亮这样“旷世英才”的加入。

画中刘备躬身叩门,姿态谦恭,与张飞的焦躁形成对比,突出了礼贤下士的主题。这种尊重知识、敬重人才的价值观,正是“三顾茅庐”流传千古的原因。

总结知识点:

“三顾茅庐”出自刘备三次拜访诸葛亮请其出山的历史故事。

反映了刘备求贤若渴、礼贤下士的政治品格。

诸葛亮的加入为刘备集团提供了战略规划能力,对后续联合抗曹具有重要意义。

【设计意图】

通过经典文献与绘画作品的结合,帮助学生理解历史人物的情感与价值观。角色扮演活动激发学习兴趣,增强代入感,使抽象的“尊重人才”理念具体化、形象化。活动紧扣教材中“刘备缺少谋士”的背景,强化因果逻辑,培养学生从人物行为中提炼历史意义的能力。

魏蜀吴的建立及发展

魏蜀吴的建立及发展

【教师活动】

材料1:

“初,曹公破荆州,欲顺江东下,与孙权战于赤壁,不利,引军北还。”

——《三国志·魏书·武帝纪》

材料2:

“先主率诸将进住鄂县之樊口……权大惊,乃遣周瑜、程普将兵二万赴之,与先主并力逆曹公。”

——《三国志·蜀书·先主传》

材料3:

“权遂割湘水为界,分荆州与刘备,然其后袭取荆州,擒关羽。”

——《资治通鉴·汉纪五十九》

▲三国鼎立形势图(262年)

问题:赤壁之战后,曹操、刘备、孙权各自采取了怎样的发展策略?从地图上看,三国的地理位置对他们的统治和发展有何影响?

【学生活动】

学生分组阅读三则史料,结合《三国鼎立形势图(262年)》,在地图上标注魏、蜀、吴三国的核心区域,并讨论以下任务:

用不同颜色笔圈出三国的主要控制范围;

分析三国地理特点(如魏在北方平原、蜀在西南山地、吴在长江下游水网地带);

推测地理环境如何影响各国的军事部署与经济发展方向。

【教师活动】

结合学生回答进行点评与讲解:

从《三国志》记载可见,赤壁之战后曹操退回北方,转而巩固关中,完成北方统一,说明其战略重心由南征转向内部整合。刘备借机占据荆州南部,并向益州扩展,形成以四川盆地为依托的政权基础。孙权则从扬州向交州延伸,并最终夺取荆州东部,控制长江中下游。

观察《三国鼎立形势图(262年)》可知:

魏国地处黄河流域,地势平坦,利于大规模农业和军队调动;

蜀汉位于西南山区,易守难攻,但交通不便,资源有限;

吴国坐拥长江天险,水网密布,利于水军作战和水上运输。

三国地理格局决定了各自的发展路径:魏重农耕水利,蜀重内部治理与民族融合,吴重水军与海外联系。

总结知识点:

赤壁之战后,曹操统一北方,刘备占据益州,孙权控制江东并夺取荆州部分区域。

220年曹丕建魏,221年刘备建蜀汉,229年孙权建吴,三国鼎立局面正式形成。

三国地理分布呈现北、西、东三方对峙格局,地理环境深刻影响各国发展战略。

【设计意图】

通过引入《三国志》《资治通鉴》原始记载,培养学生从第一手史料中提取信息的能力;结合地图开展空间分析,提升历史时空观念。问题设计引导学生思考“地理与政治发展关系”,促进历史思维由记忆向推理过渡,体现新课改倡导的“史料实证”与“时空观念”核心素养。

三国的治理与发展

【教师活动】

材料4:

“马钧居京都,有地可为园,患无水以灌之,乃作翻车,令童儿转之,而灌水自覆。”

——《三国志·魏书·方技传》注引《傅子》

▲《柳龙骨车》中的牛转翻车

材料5:

“(孙权)遣将军卫温、诸葛直将甲士万人浮海求夷洲……得夷洲数千人还。”

——《三国志·吴书·吴主传》

材料6:

“亮抚百姓,示仪轨,约官职,从权制,开诚心,布公道……南人不复反矣。”

——《三国志·蜀书·诸葛亮传》

问题:根据材料和图片,说说魏、吴、蜀三国分别采取了哪些措施发展经济或加强对外联系?这些措施反映了怎样的治国理念?

【学生活动】

学生以小组为单位,分别研读三则材料,并完成以下任务:

观察“牛转翻车”图片,描述其结构特点(如链条、水槽、牛力驱动),推测其工作原理;

结合材料4,说明翻车的作用及其对农业的意义;

根据材料5,指出卫温到达夷洲的历史意义;

依据材料6,概括诸葛亮治理蜀汉的主要政策;

每组派代表汇报,比较三国发展策略的异同。

【教师活动】

针对学生汇报进行点评与深化讲解:

从《傅子》记载可知,马钧发明的翻车利用畜力带动链轮提水,效率远高于人力,是古代重要的灌溉机械。图中可见牛牵引转轴,通过链传动带动刮板连续提水,体现了曹魏重视农业技术改进。这与“大力兴修水利”的教材描述相印证。

《三国志·吴主传》记载卫温率万人船队赴夷洲(今台湾),是中国历史上首次有组织的大规模大陆与台湾交往活动,表明孙吴具备较强的造船能力和海洋意识,也说明其积极拓展海外联系。

诸葛亮“抚百姓、约官职、开诚心”等举措,体现其以法治与德治结合的方式治理蜀汉,同时妥善处理与南中少数民族的关系,推动西南地区开发。

三国虽处于对峙状态,但均注重内政建设:魏重科技与水利,吴重航运与外交,蜀重民生与民族融合,反映出“局部统一”下政权合法性的构建努力。

总结知识点:

曹魏改进翻车,兴修水利,推动北方农业恢复。

孙吴造船业发达,230年派卫温到达夷洲,加强大陆与台湾联系。

蜀汉诸葛亮发展经济,改善民族关系,促进西南地区开发。

三国均致力于增强政治、经济、军事实力,为统一创造条件。

【设计意图】

通过实物图像与文献互证,帮助学生理解技术进步与社会发展的关系,培养“史料实证”能力;以问题驱动小组合作探究,提升自主学习与表达能力;对比三国治理策略,引导学生认识“统一多民族国家发展”的历史趋势,落实“家国情怀”与“历史解释”核心素养。

课后任务

【任务主题】探究三国鼎立格局的形成与影响

【基础任务】结合教材中的“官渡之战示意图”和“赤壁之战示意图”,绘制两次战役的简要作战路线图,标注关键地点和战役转折点,分析曹操在两次战役中成败的原因。

【进阶任务】阅读“三顾茅庐”和“火烧赤壁”的相关史事,撰写一篇历史短文,比较诸葛亮与周瑜在赤壁之战中所起的作用,探讨谋略在战争中的重要性。

【拓展任务】结合地理与美术学科,分组制作“三国鼎立形势图”模型或绘制三国时期经济与交通发展图,标注魏、蜀、吴的主要农业、水利、造船和贸易成就,如曹魏翻车、孙吴船队、蜀汉民族关系等,展示三国时期区域发展的特色。

【设计意图】通过地图绘制、文本分析和跨学科实践,帮助学生掌握三国鼎立形成的过程与影响,提升历史理解力、空间思维能力和综合探究能力。

板书设计

三国鼎立局面的形成

一、官渡之战

时间:200年

交战双方:曹操 vs 袁绍

结果:曹操以少胜多,统一北方奠定基础

二、赤壁之战

时间:208年

交战双方:孙刘联军 vs 曹操

结果:孙刘联军以少胜多,三国鼎立局面形成

三、魏蜀吴的建立及发展

魏:曹丕称帝,定都洛阳

蜀:刘备称帝,定都成都

吴:孙权称帝,定都建业

四、三国时期的经济与技术

曹魏:改进翻车,兴修水利

孙吴:发展造船,加强与台湾联系

蜀汉:发展经济,改善民族关系

教学反思

本节课围绕官渡之战、赤壁之战及三国鼎立局面展开,内容丰富、事件关联性强,适合采用讲授与图示结合的方式,辅以情境创设激发兴趣。教学中通过示意图分析战争形势,学生理解较为直观,但在分析“以少胜多”背后的战略思想时,部分学生思维受限,讨论深度不足。语言上,我注重讲述的逻辑性和节奏感,但对“屯田”“挟天子以令诸侯”等术语解释略显简略,影响部分学生的深层理解。今后应加强术语讲解,适度引导学生自主归纳历史规律,提升思辨能力。

课标分析

本课内容符合《义务教育历史课程标准》中“了解重要历史人物、历史事件和历史现象,以及历史发展的基本线索”的要求。通过学习官渡之战、赤壁之战和三国鼎立的形成,引导学生理解东汉末年至三国时期的政治格局演变,掌握以少胜多的经典战役及其影响,认识曹操、刘备、孙权等历史人物在统一与分裂中的作用,初步形成分析历史事件与历史发展趋势的能力,增强历史时空观念和多维度理解历史的能力。

课前任务

课前任务

官渡之战发生在______年,是______与袁绍之间的一场重要战役。

曹操在官渡之战中采取了______战术,偷袭袁军后勤营地,取得决定性胜利。

官渡之战前夕,袁绍的谋士______投奔曹操,并献计火烧乌巢。

赤壁之战发生在______年,孙权与刘备联合对抗曹操,最终以______战术大败曹军。

在赤壁之战中,周瑜采纳了部下______的建议,实施火攻战术。

赤壁之战为______局面的形成奠定了基础。

220年,曹丕称帝,建立魏国,定都______。

刘备于221年在______称帝,国号汉,史称蜀汉。

孙权于229年称帝,建立吴国,定都______。

曹魏时期,马钧改进了汲水工具______,促进了农业生产。

230年,孙权派卫温率万人船队到达______,加强了大陆与台湾的联系。

蜀汉在______的治理下,发展经济,改善民族关系,加速了西南地区的开发。

参考答案

200年;曹操

声东击西、避实击虚、打击敌人要害(或简答“偷袭乌巢”)

许攸

208年;火攻

黄盖

三国鼎立

洛阳

成都

建业

翻车

夷洲

诸葛亮

课堂练习

第1题

【题文】李华同学绘制了如下政权演变示意图。该示意图反映出这一时期的中国( )

A.政权更迭十分频繁 B.由分裂逐步走向统一

C.民族矛盾不断激化 D.南北方政权始终对峙

【答案】B

第2题

【题文】学习历史要正确地认识和评判历史事件。下列选项中说法正确的是( )

A.商鞅变法是中国古代第一次思想文化发展的高峰

B.“光武中兴”为汉武帝时西汉进入鼎盛时期奠定基础

C.赤壁之战为三国鼎立局面的形成奠定基础

D.安史之乱对社会造成巨大灾害,西晋从此衰落

【答案】C

第3题

【题文】魏晋南北朝时期,钱币种类多样,但形制一如汉制,无论是汉族政权还是少数民族政权,都继承了汉代五铢钱的圆形方孔形制(如图)。这一现象的出现突出反映出( )

A.文化认同的加深 B.商品经济的繁荣 C.铸币技术的衰退 D.政权更迭的频繁

【答案】A

课堂总结

【教师活动】

通过本课学习,我们了解了东汉末年至三国时期的历史演变过程。官渡之战中,曹操以少胜多,奠定了统一北方的基础;赤壁之战中,孙刘联军以弱胜强,阻止了曹操统一全国的步伐,促成三国鼎立局面。魏、蜀、吴三国建立后,各自发展经济、巩固统治,形成了相对稳定的区域统一。同学们要理解,历史的发展往往受到政治、军事、经济等多重因素影响,而以少胜多的战例也体现了智慧与策略的重要性。

拓展迁移

材料:诸葛亮在《出师表》中写道:“先帝创业未半而中道崩殂……今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原。”表达了他继承刘备遗志、统一中原的坚定信念。

问题:从《出师表》的内容出发,你认为诸葛亮在治理蜀汉过程中体现了哪些政治品格和治国理念?

答案:诸葛亮在《出师表》中展现出忠诚、责任感与使命感,体现了儒家“忠君报国”的政治品格。他强调“鞠躬尽瘁,死而后已”,反映出以国家利益为重、勤政为民的治国理念。同时,他注重法治与德治并重,强调选贤任能,体现了理性务实的治理风格。这种精神不仅对蜀汉政权的稳定起到积极作用,也为后世树立了为政清廉、尽职尽责的典范。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史