第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁 教学设计

文档属性

| 名称 | 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁 教学设计 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 168.7KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

教材分析

本课内容涉及三国至西晋时期,主要讲述了西晋的建立与统一、八王之乱与西晋灭亡、以及北方各族内迁等历史事件。本课上承三国鼎立局面,下启东晋南朝与十六国北朝的分裂格局,在教材体系中具有承前启后的作用。通过学习西晋统一全国及其迅速衰亡的过程,帮助学生理解政治腐败、门阀势力膨胀和民族矛盾对国家兴衰的影响;同时,北方民族内迁的史实也为后续学习民族交融与南北政权对峙奠定基础。教学中应结合地图与图片,引导学生梳理西晋由统一走向分裂的脉络,认识历史发展的因果关系,培养分析历史事件的能力。

学情分析

学生在之前的学习中已经接触过三国两晋南北朝的基本历史脉络,对魏、蜀、吴三国鼎立及司马氏篡魏建晋的过程有一定了解,具备一定的历史事件因果分析能力。初中生处于形象思维向抽象思维过渡阶段,对图片、故事性强的内容更感兴趣,因此可通过“斗富”“曹髦讨司马昭”等故事增强课堂吸引力。本课重点在于理解西晋统一与灭亡的原因,难点在于分析八王之乱和民族内迁对西晋统治的影响,要求学生能结合地图、图片和简要史料,理解政治腐败、宗室内斗与民族关系之间的联系,初步形成对国家治理与社会稳定关系的认识。

教学目标

【唯物史观】通过分析西晋建立与灭亡的阶级基础与社会矛盾,使学生理解历史发展的客观规律,认识统治阶级政策与社会矛盾激化对国家兴衰的影响。

【时空观念】通过梳理三国后期至西晋灭亡的时间线索和北方民族内迁的空间分布,使学生形成对这一时期历史发展脉络和地域特征的基本认知。

【史料实证】通过阅读教材中的文字记载与观察图片资料,使学生初步掌握从历史材料中提取有效信息、验证历史结论的基本方法。

【历史解释】通过探讨“八王之乱”与西晋灭亡的关系,使学生能够多角度分析历史事件的因果关系,并作出合理解释。

【家国情怀】通过了解西晋时期社会动荡与人民苦难,使学生增强对国家统一与社会稳定价值的认同,培养历史责任感与爱国情感。

重点难点

重点:西晋建立过程、八王之乱影响、北方民族内迁分布

难点:西晋灭亡原因分析、士族势力影响、人口迁徙与社会动荡关系

课堂导入

【教师活动】教师展示“晋鲜卑归义侯”印的图片,引导学生观察印章上的文字,并简要介绍西晋时期中原王朝与北方民族的关系,引发学生思考。

【展示材料】

▲“晋鲜卑归义侯”印

[史料内容] “诸胡稍强,遂反叛,自号为王。” ——《晋书·刘元海载记》

【提出问题】

这个印章上刻的是什么意思?为什么西晋要给鲜卑首领封侯?

你们觉得这些北方民族进入中原后,会对西晋造成什么影响?

【设计意图】通过观察实物图片和阅读简明史料,帮助学生建立对“北方民族内迁”这一历史现象的初步认识,激发学生对民族关系与西晋灭亡之间联系的兴趣,为深入学习本课内容做好铺垫。

探究新知

西晋的建立与统一

西晋的建立与统一

【教师活动】

材料1:

“初,帝(司马炎)以魏氏诸侯禁防壅隔,亲王不得朝觐……故大封宗室,以为藩屏。”

——《晋书·武帝纪》

问题:根据材料,司马炎为何要大封宗室?这反映了他对前朝(曹魏)政治教训的哪些认识?

【学生活动】

学生分组阅读材料,结合教材内容进行讨论,尝试从“曹魏灭亡的原因”和“司马氏夺权过程”两个角度分析司马炎分封宗室的动机,并填写简表:

前朝问题(曹魏) 司马炎的应对措施 目的

皇权衰弱,权臣专权 大封宗室 加强皇族力量,巩固统治

【教师活动】

结合学生回答,引导分析:

曹魏后期,司马懿父子逐步掌控军政大权,皇帝形同傀儡,甚至出现“司马昭之心,路人所知也”的公开控诉。小皇帝曹髦试图反抗却被杀害,说明当时中央皇权极度虚弱,权臣可随意废立君主。

司马炎作为司马家族的继承者,亲身经历了这一夺权过程,因此他深刻意识到:若皇族无实权、无兵力,极易被权臣取代。于是他在建立西晋后,大封同姓诸侯王,赋予他们兵权和地方治理权,意图以宗室力量“藩屏”皇室,防止重演曹魏覆辙。

总结知识点:

司马炎建立西晋,结束三国分裂局面

西晋统一全国是在280年灭吴后实现的

司马炎吸取曹魏皇权孤立无援的教训,大封宗室以巩固统治

【设计意图】

通过引入《晋书》原始记载,培养学生从一手史料中提取信息的能力;结合曹髦反抗失败的历史背景,帮助学生理解政治制度设计背后的现实动因,提升历史因果思维能力。同时,通过小组合作梳理“问题—对策”逻辑链,增强自主学习与归纳能力。

魏灭蜀与三国衰亡

【教师活动】

材料2:

“蜀主刘禅昏庸,信任宦官黄皓,政事日坏,边将屡谏不听。”

——《资治通鉴·卷七十八》

问题:材料中提到刘禅“昏庸”,信任黄皓,这对蜀汉的灭亡有何影响?结合教材思考,吴国为何也走向衰落?

【学生活动】

学生阅读材料并回顾教材内容,完成对比表格:

国家 统治问题 军事/经济状况 外交处境

蜀 君主昏庸,宦官干政 国力弱小,连年北伐消耗 孤立无援

吴 后期政局动荡,内斗频繁 江防尚存但士气低落 与魏长期对峙,消耗国力

小组代表分享观点,重点分析“内部腐败”如何加速国家灭亡。

【教师活动】

点评学生表格填写情况,补充讲解:

蜀汉后期,刘禅宠信宦官黄皓,排斥姜维等忠臣,导致朝政混乱。而吴国在孙权死后,诸子争位,权臣林立,政局不稳。相比之下,魏国经过曹操、曹丕、曹叡三代经营,制度较为完善,尤其司马懿掌权后整顿内政、积蓄力量,最终在263年灭蜀。

这一过程说明:三国后期的胜负不仅取决于军事实力,更取决于内部治理能力。腐败与内耗是导致吴蜀衰亡的关键因素。

总结知识点:

263年,魏国灭蜀,三国格局开始瓦解

蜀汉灭亡的重要原因是君主昏庸、宦官专权

吴国后期政局动荡,国力衰退,难以抗衡西晋

【设计意图】

借助《资治通鉴》对蜀汉政治的批评,引导学生从“治乱兴衰”的视角分析国家灭亡的深层原因,避免简单归因于战争胜负。通过对比三国末期的治理状况,培养学生横向比较与综合分析能力,落实“历史解释”核心素养。

司马氏专权与西晋代魏

【教师活动】

材料3:

“高贵乡公(曹髦)率宫中僮仆数百,拔剑升辇,欲讨司马昭。中护军贾充逆之,令成济刺杀公于南阙下。”

——《汉晋春秋》

问题:曹髦为何要亲自率人讨伐司马昭?这一事件说明了当时魏国政权处于怎样的状态?

【学生活动】

学生角色扮演:分为“皇帝派”“司马昭派”“旁观大臣派”,根据材料和教材内容,模拟朝堂辩论。

“皇帝派”陈述曹髦反抗的理由

“司马昭派”解释为何必须掌控大权

“旁观大臣派”分析局势走向

辩论后,每位学生写下一句话总结:“谁真正掌握魏国权力?”

【教师活动】

结合学生表演与回答,指出:

曹髦称“司马昭之心,路人所知也”,说明司马昭篡位意图已公开化。皇帝连基本人身安全都无法保障,竟需亲自带侍卫出击,反映出皇权彻底沦陷。而司马昭能调动军队当场杀死皇帝而不受惩处,证明军政大权完全落入司马氏手中。

此后司马炎代魏称帝,实为水到渠成。西晋的建立,不是通过战争,而是通过长期权力积累完成的政权更替。

总结知识点:

司马懿父子逐步掌控魏国军政大权

曹髦讨伐司马昭失败被杀,标志魏皇权彻底崩溃

266年,司马炎废魏称帝,建立西晋

【设计意图】

通过角色扮演激发学生代入感,深入理解“权臣专权”下的政治危机。史料与教材结合,使学生认识到政权更替不仅是时间线事件,更是权力结构演变的结果,培养历史情境理解能力与批判性思维。

西晋统一全国

【教师活动】

材料4:

“王濬楼船下益州,金陵王气黯然收。千寻铁锁沉江底,一片降幡出石头。”

——刘禹锡《西塞山怀古》

▲图片注释:西晋灭吴形势示意图(如教材有此图)

问题:诗句中的“金陵王气黯然收”指的是什么历史事件?“降幡出石头”又说明了什么?

【学生活动】

学生诵读诗句,结合地理知识和教材内容,回答以下问题:

“金陵”是今天的哪座城市?(南京)

“王濬楼船”代表哪国军队?(西晋)

诗中描绘的是哪场战争?结果如何?

随后在地图上标出:益州(成都)、长江路线、建业(南京),绘制西晋灭吴进军路线草图。

【教师活动】

点评学生绘图与回答:

这首诗描写的是280年西晋大将王濬率水军从四川顺江而下,突破吴国防线,直逼建业,迫使吴主孙皓出城投降的历史场景。“千寻铁锁”是吴军为阻拦晋军战船所设,但被烧断沉没;“降幡出石头”指吴国在石头城挂起白旗投降。

这标志着自东汉末年以来长达近百年的分裂局面结束,西晋实现了全国统一。

总结知识点:

280年,西晋灭吴,完成统一

王濬率水军顺长江而下,攻破建业

统一结束了东汉末年以来的长期分裂局面

【设计意图】

以唐诗为史料切入,增强文学与历史的跨学科联系,提升学生史料解读兴趣。通过诗句解析与地图绘制,强化时空观念,帮助学生建立“统一进程”的空间认知,深化对“西晋统一”历史意义的理解。

八王之乱与西晋灭亡

生成失败,请重新生成

北方各族的内迁

北方各族的内迁

【教师活动】

材料1:

“自汉以来,胡人渐徙入塞,居于中国之郊,与汉民杂处。”

——《后汉书·西羌传》

材料2:

“匈奴五千余落入居塞下,汉为设保塞都尉以领之。”

——《汉书·匈奴传》

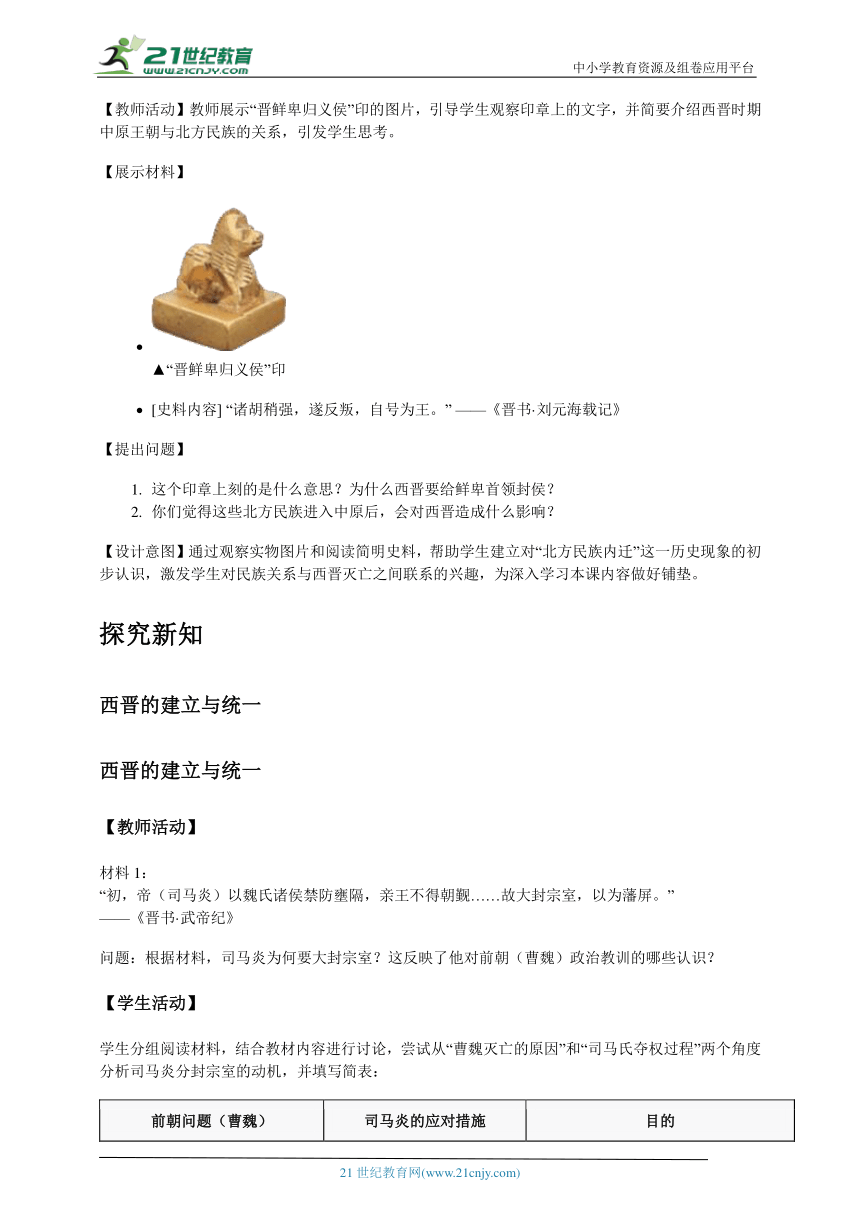

▲甘肃嘉峪关魏晋墓砖画《牧马图》

问题:

从《牧马图》和两则史料中,你能看出北方游牧民族的生活方式和早期内迁现象吗?他们与中原地区的关系发生了怎样的变化?

【学生活动】

学生分组观察《牧马图》并阅读两则史料,结合教材描述,完成以下任务:

描述图中人物的活动,推测其所属民族及生活方式;

找出史料中提到的民族名称和迁徙方向;

讨论:为什么这些民族会“渐徙入塞”?可能有哪些原因推动他们向中原迁移?

【教师活动】

结合学生回答进行点评与讲解:

《牧马图》描绘的是魏晋时期西北地区游牧民族放牧马匹的场景。画面中人物骑马驱赶马群,体现了典型的游牧生活特征——以畜牧为主,依赖水草迁徙。这与教材中“逐水草而居”的描述一致。

史料一出自《后汉书》,提到“胡人渐徙入塞”,说明从东汉起,北方民族已开始向中原边境迁移,并与汉人“杂处”,反映出民族交往的加深。史料二出自《汉书》,记载匈奴五千余人定居边塞,汉朝还专门设立官职管理,说明内迁不仅是民间行为,也受到政府安置政策的影响。

这些迁移并非突然发生,而是长期过程。推动因素包括:草原气候干旱、资源有限;中原政权招抚边疆民族以充实边防或补充劳动力;战乱导致原有生存环境破坏等。

总结知识点:

北方游牧民族以放牧马、牛、羊为主,过着“逐水草而居”的生活。

东汉以来,匈奴、羌、氐等民族开始向中原边境迁移,形成早期内迁趋势。

内迁既有自然环境压力,也有中原政权政策引导和民族互动因素。

《牧马图》是反映游牧生活的重要实物证据,印证了文献记载。

【设计意图】

通过引入真实史料与考古图像资料,引导学生从视觉和文字双重角度感知历史现象,培养“图史互证”的历史思维能力。问题设计由表及里,帮助学生从具体图像出发,逐步理解游牧生活特征与民族迁徙背景,激发探究兴趣。小组合作促进自主学习,提升信息提取与合作交流能力,符合新课改倡导的“以学生为主体”的教学理念。

内迁的方向与分布

【教师活动】

材料3:

“魏晋之际,鲜卑徙居辽西,匈奴聚于并州,氐羌布于关中。”

——《晋书·四夷传》

材料4:

“关中之人百余万,戎狄居半,汉已卑矣。”

——《晋书·江统传》

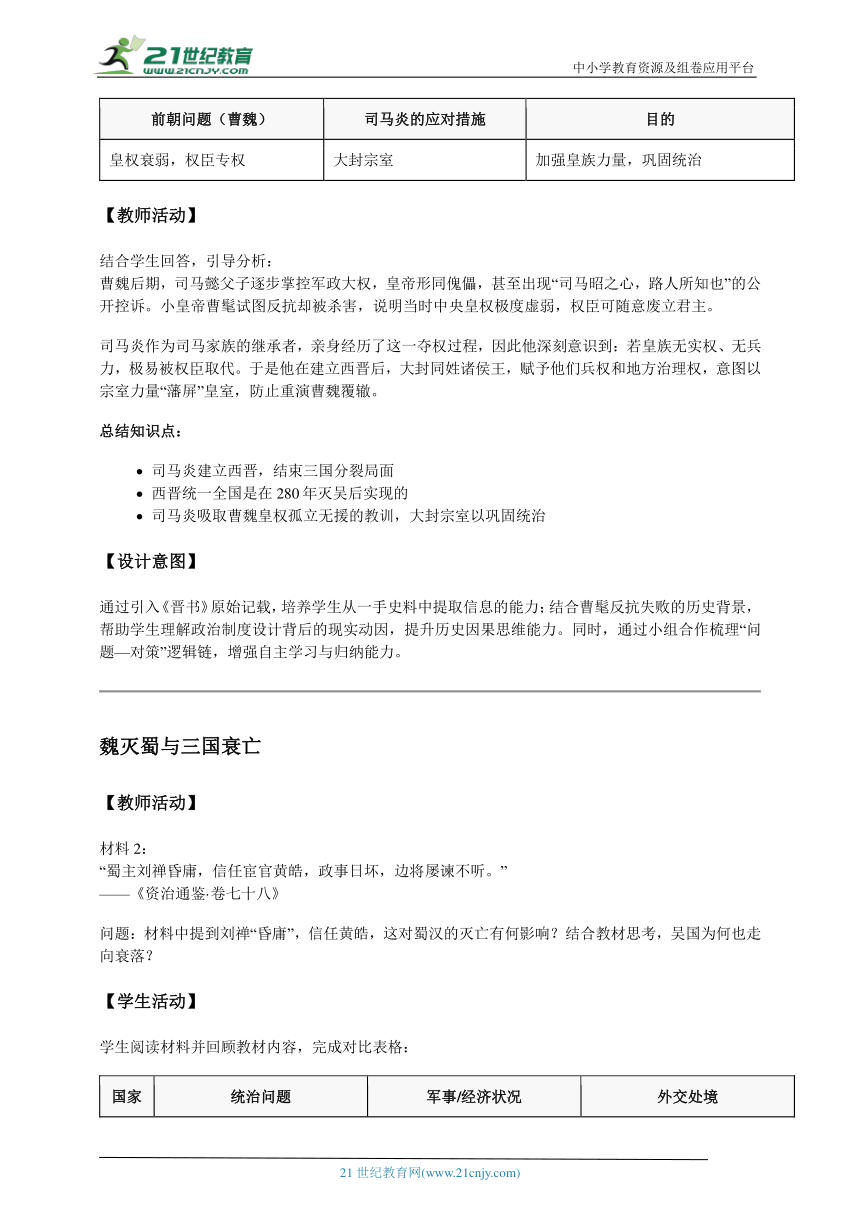

▲西晋北方各族内迁分布图

问题:

根据《西晋北方各族内迁分布图》和两则史料,你能归纳出各民族内迁的主要方向和集中区域吗?“戎狄居半”说明了什么社会现象?

【学生活动】

学生观察分布图,结合史料完成以下任务:

在图上标出匈奴、鲜卑、羯、氐、羌的迁入地;

填写下表:

民族 原居地 迁入地

氐人 西北地区 关中地区

羌人 西北地区 关中地区

匈奴人 漠北、西北 汾河流域

羯人 西北地区 汾河流域

鲜卑人 漠北 辽河流域、河套、河西走廊

讨论:“关中之人百余万,戎狄居半”反映了怎样的人口结构变化?可能带来哪些影响?

【教师活动】

针对学生作答进行点评与深化讲解:

分布图清晰显示,各族内迁方向具有明显地理规律:氐、羌由西向东进入关中;匈奴、羯由北向南进入山西汾河流域;鲜卑则分两支,一支东迁至辽河,一支南下至河套、河西等地。这与教材所述完全一致。

史料三出自《晋书》,明确指出各族分布区域,说明当时人已注意到民族空间格局的变化。史料四出自江统《徙戎论》,感叹“戎狄居半”,意味着在关中地区,少数民族人口已占总人口一半,汉族反而不再占绝对优势。这种人口结构巨变,既体现内迁规模之大,也为后来的民族矛盾埋下伏笔。

特别值得注意的是,迁入汾河流域的匈奴人“多达数万户”,超过当地其他西北民族之和,说明匈奴是西晋时期内迁最集中的民族之一。

总结知识点:

氐、羌迁入关中地区,匈奴、羯迁至汾河流域,鲜卑分布于辽河、河套等地。

内迁呈现“由西向东”“由北向南”的总体趋势。

西晋时关中地区内迁民族占人口一半,民族分布格局发生重大变化。

匈奴在汾河流域形成大规模聚居区,成为重要政治力量。

【设计意图】

通过地图识读与史料印证,训练学生空间定位与信息整合能力。表格填写帮助学生系统梳理迁移路径,强化记忆。讨论“戎狄居半”引导学生思考人口变化背后的社会影响,发展历史解释能力。整个环节紧扣教材结构,落实“分布”这一核心内容,体现探究式学习特点。

课后任务

【任务主题】探究西晋的兴衰与北方民族内迁

【基础任务】(知识巩固类)

阅读教材内容,梳理西晋建立与统一、八王之乱、西晋灭亡的时间线,制作“西晋兴衰大事年表”,标注关键事件及人物,如司马炎称帝、灭吴、八王之乱爆发、匈奴攻陷都城等。

【进阶任务】(能力提升类)

结合“八王之乱”和“世家大族斗富”的史事,分析西晋政治腐败与社会风气对国家命运的影响,撰写200字左右的小论文,探讨“权力失衡与国家兴衰”的关系。

【拓展任务】(跨学科探究类)

结合地理学科,在教材“西晋北方各族内迁分布图”基础上,用不同颜色标注各民族迁徙路线,并在旁边配以简短说明文字(语文表达),解释其迁徙原因与影响;尝试用艺术手法绘制一幅“北方民族生活图景”(可参考《牧马图》风格)。

【设计意图】通过时间梳理、历史分析与跨学科实践,帮助学生掌握西晋兴衰脉络,理解民族融合的历史背景,提升历史思维与综合实践能力。

板书设计

一、西晋的建立与统一

魏灭蜀(263年)

司马氏专权与西晋建立(266年)

西晋统一全国(280年灭吴)

二、八王之乱与西晋灭亡

世家大族势力膨胀

八王之乱(晋惠帝时期)

西晋灭亡(316年匈奴攻陷都城)

三、北方各族的内迁

内迁民族与分布

内迁原因与影响

民族矛盾激化与西晋统治危机

教学反思

本节课内容线索清晰,但涉及较多政治变迁与民族迁徙,易使学生感到繁杂。教学中采用讲授法结合时间轴梳理脉络,辅以图片增强直观感知,效果较好。语言上,注重条理与节奏,但对“八王之乱”“内迁民族”等术语解释略显简略,部分学生理解不深。优点在于结构明确,不足在于互动较少,学生参与度有待提升。今后应加强问题引导,激发学生思考,提升课堂互动性。

课标分析

本课内容符合《义务教育历史课程标准》中“了解三国两晋南北朝时期国家分裂和民族交融的历史特点”的要求。教材通过讲述西晋建立与统一、八王之乱、西晋灭亡及北方民族内迁等史实,帮助学生理解这一时期政权更迭频繁、社会动荡、民族融合加深的历史发展趋势。同时,通过“相关史事”引导学生认识门阀士族特权、社会风气与政治腐败的关系,增强历史理解和批判思维能力,落实了课标中“初步学会从多角度分析历史现象”的能力要求。

课前任务

生成失败,请重新生成

课堂练习

第1题

【题文】中国古代魏晋南北朝时期和辽宋夏金元时期历史特点的相似之处是( )

A.中央集权加强 B.完成经济重心南移 C.对外交往频繁 D.民族交融加强

【答案】D

第2题

【题文】综合图文信息,图一和图三人口迁移的相同点是( )

历史上的人口迁移图

图一西晋时期人口迁移图 图二三角贸易示意图 图三改革开放后人口迁移图

我国北方少数民族不断内迁,氐人和羌人迁入关中地区;匈奴人迁到汾河流域一代。 英国在非洲掳获黑奴,运往西印度群岛和美洲殖民地,卖给当地的种植园主。 造成这一时期我国人口迁移的主要原因是经济转型与政策调整,尤其是经济特区和沿海开放城市是人口迁入最为集中的地区。

A.从北方迁到南方 B.从落后地区迁到发达地区

C.从内地迁到沿海 D.从黄河流域迁到长江流域

【答案】B

第3题

【题文】结合右表,五代十国时期(907~979年)我国历史阶段特征是( )

政权 时间 朝代 政权 时间 朝代

五 代 907~923 梁 十 国 907~951 楚

907~925 前蜀

923~936 唐 907~978 吴越

909~945 闽

936~947 晋 917~971 南汉

918~937 吴

947~950 汉 924~963 荆南

934~965 后蜀

951~960 周 937~975 唐

951~979 北汉

A.政权分立,社会动荡 B.国家统一,社会安定

C.中外交流,民族交融 D.人口南迁,江南发展

【答案】A

课堂总结

【教师活动】

通过本课学习,我们了解了西晋从建立到统一全国,再到最终灭亡的历史过程。晋武帝司马炎代魏建晋,280年灭吴完成统一,但统治集团腐朽、八王之乱爆发、民族矛盾加剧,最终导致西晋灭亡。北方游牧民族内迁,既促进了民族交融,也改变了中原政局。同学们要理解,国家统一需要强大政治基础,社会动荡往往源于统治腐败与制度缺陷,从而培养分析历史因果关系的能力。

拓展迁移

材料:西晋时期,世家大族凭借门第优势垄断政治资源,形成“上品无寒门”的门阀政治格局。这种制度在东晋和南朝进一步发展,士族不仅掌握政权,还拥有大量土地和私人武装。

问题:门阀制度对当时社会结构和政治稳定产生了哪些深远影响?

答案:门阀制度短期内有助于政权稳定,因士族力量支持皇权;但长期来看,它阻碍社会流动,寒门才俊难以施展抱负,导致人才断层与政治僵化。同时,士族势力膨胀易与皇权抗衡,加剧内部矛盾,削弱国家治理能力。这一制度也影响了后世选官制度的变革,为隋唐科举制的兴起埋下伏笔。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

教材分析

本课内容涉及三国至西晋时期,主要讲述了西晋的建立与统一、八王之乱与西晋灭亡、以及北方各族内迁等历史事件。本课上承三国鼎立局面,下启东晋南朝与十六国北朝的分裂格局,在教材体系中具有承前启后的作用。通过学习西晋统一全国及其迅速衰亡的过程,帮助学生理解政治腐败、门阀势力膨胀和民族矛盾对国家兴衰的影响;同时,北方民族内迁的史实也为后续学习民族交融与南北政权对峙奠定基础。教学中应结合地图与图片,引导学生梳理西晋由统一走向分裂的脉络,认识历史发展的因果关系,培养分析历史事件的能力。

学情分析

学生在之前的学习中已经接触过三国两晋南北朝的基本历史脉络,对魏、蜀、吴三国鼎立及司马氏篡魏建晋的过程有一定了解,具备一定的历史事件因果分析能力。初中生处于形象思维向抽象思维过渡阶段,对图片、故事性强的内容更感兴趣,因此可通过“斗富”“曹髦讨司马昭”等故事增强课堂吸引力。本课重点在于理解西晋统一与灭亡的原因,难点在于分析八王之乱和民族内迁对西晋统治的影响,要求学生能结合地图、图片和简要史料,理解政治腐败、宗室内斗与民族关系之间的联系,初步形成对国家治理与社会稳定关系的认识。

教学目标

【唯物史观】通过分析西晋建立与灭亡的阶级基础与社会矛盾,使学生理解历史发展的客观规律,认识统治阶级政策与社会矛盾激化对国家兴衰的影响。

【时空观念】通过梳理三国后期至西晋灭亡的时间线索和北方民族内迁的空间分布,使学生形成对这一时期历史发展脉络和地域特征的基本认知。

【史料实证】通过阅读教材中的文字记载与观察图片资料,使学生初步掌握从历史材料中提取有效信息、验证历史结论的基本方法。

【历史解释】通过探讨“八王之乱”与西晋灭亡的关系,使学生能够多角度分析历史事件的因果关系,并作出合理解释。

【家国情怀】通过了解西晋时期社会动荡与人民苦难,使学生增强对国家统一与社会稳定价值的认同,培养历史责任感与爱国情感。

重点难点

重点:西晋建立过程、八王之乱影响、北方民族内迁分布

难点:西晋灭亡原因分析、士族势力影响、人口迁徙与社会动荡关系

课堂导入

【教师活动】教师展示“晋鲜卑归义侯”印的图片,引导学生观察印章上的文字,并简要介绍西晋时期中原王朝与北方民族的关系,引发学生思考。

【展示材料】

▲“晋鲜卑归义侯”印

[史料内容] “诸胡稍强,遂反叛,自号为王。” ——《晋书·刘元海载记》

【提出问题】

这个印章上刻的是什么意思?为什么西晋要给鲜卑首领封侯?

你们觉得这些北方民族进入中原后,会对西晋造成什么影响?

【设计意图】通过观察实物图片和阅读简明史料,帮助学生建立对“北方民族内迁”这一历史现象的初步认识,激发学生对民族关系与西晋灭亡之间联系的兴趣,为深入学习本课内容做好铺垫。

探究新知

西晋的建立与统一

西晋的建立与统一

【教师活动】

材料1:

“初,帝(司马炎)以魏氏诸侯禁防壅隔,亲王不得朝觐……故大封宗室,以为藩屏。”

——《晋书·武帝纪》

问题:根据材料,司马炎为何要大封宗室?这反映了他对前朝(曹魏)政治教训的哪些认识?

【学生活动】

学生分组阅读材料,结合教材内容进行讨论,尝试从“曹魏灭亡的原因”和“司马氏夺权过程”两个角度分析司马炎分封宗室的动机,并填写简表:

前朝问题(曹魏) 司马炎的应对措施 目的

皇权衰弱,权臣专权 大封宗室 加强皇族力量,巩固统治

【教师活动】

结合学生回答,引导分析:

曹魏后期,司马懿父子逐步掌控军政大权,皇帝形同傀儡,甚至出现“司马昭之心,路人所知也”的公开控诉。小皇帝曹髦试图反抗却被杀害,说明当时中央皇权极度虚弱,权臣可随意废立君主。

司马炎作为司马家族的继承者,亲身经历了这一夺权过程,因此他深刻意识到:若皇族无实权、无兵力,极易被权臣取代。于是他在建立西晋后,大封同姓诸侯王,赋予他们兵权和地方治理权,意图以宗室力量“藩屏”皇室,防止重演曹魏覆辙。

总结知识点:

司马炎建立西晋,结束三国分裂局面

西晋统一全国是在280年灭吴后实现的

司马炎吸取曹魏皇权孤立无援的教训,大封宗室以巩固统治

【设计意图】

通过引入《晋书》原始记载,培养学生从一手史料中提取信息的能力;结合曹髦反抗失败的历史背景,帮助学生理解政治制度设计背后的现实动因,提升历史因果思维能力。同时,通过小组合作梳理“问题—对策”逻辑链,增强自主学习与归纳能力。

魏灭蜀与三国衰亡

【教师活动】

材料2:

“蜀主刘禅昏庸,信任宦官黄皓,政事日坏,边将屡谏不听。”

——《资治通鉴·卷七十八》

问题:材料中提到刘禅“昏庸”,信任黄皓,这对蜀汉的灭亡有何影响?结合教材思考,吴国为何也走向衰落?

【学生活动】

学生阅读材料并回顾教材内容,完成对比表格:

国家 统治问题 军事/经济状况 外交处境

蜀 君主昏庸,宦官干政 国力弱小,连年北伐消耗 孤立无援

吴 后期政局动荡,内斗频繁 江防尚存但士气低落 与魏长期对峙,消耗国力

小组代表分享观点,重点分析“内部腐败”如何加速国家灭亡。

【教师活动】

点评学生表格填写情况,补充讲解:

蜀汉后期,刘禅宠信宦官黄皓,排斥姜维等忠臣,导致朝政混乱。而吴国在孙权死后,诸子争位,权臣林立,政局不稳。相比之下,魏国经过曹操、曹丕、曹叡三代经营,制度较为完善,尤其司马懿掌权后整顿内政、积蓄力量,最终在263年灭蜀。

这一过程说明:三国后期的胜负不仅取决于军事实力,更取决于内部治理能力。腐败与内耗是导致吴蜀衰亡的关键因素。

总结知识点:

263年,魏国灭蜀,三国格局开始瓦解

蜀汉灭亡的重要原因是君主昏庸、宦官专权

吴国后期政局动荡,国力衰退,难以抗衡西晋

【设计意图】

借助《资治通鉴》对蜀汉政治的批评,引导学生从“治乱兴衰”的视角分析国家灭亡的深层原因,避免简单归因于战争胜负。通过对比三国末期的治理状况,培养学生横向比较与综合分析能力,落实“历史解释”核心素养。

司马氏专权与西晋代魏

【教师活动】

材料3:

“高贵乡公(曹髦)率宫中僮仆数百,拔剑升辇,欲讨司马昭。中护军贾充逆之,令成济刺杀公于南阙下。”

——《汉晋春秋》

问题:曹髦为何要亲自率人讨伐司马昭?这一事件说明了当时魏国政权处于怎样的状态?

【学生活动】

学生角色扮演:分为“皇帝派”“司马昭派”“旁观大臣派”,根据材料和教材内容,模拟朝堂辩论。

“皇帝派”陈述曹髦反抗的理由

“司马昭派”解释为何必须掌控大权

“旁观大臣派”分析局势走向

辩论后,每位学生写下一句话总结:“谁真正掌握魏国权力?”

【教师活动】

结合学生表演与回答,指出:

曹髦称“司马昭之心,路人所知也”,说明司马昭篡位意图已公开化。皇帝连基本人身安全都无法保障,竟需亲自带侍卫出击,反映出皇权彻底沦陷。而司马昭能调动军队当场杀死皇帝而不受惩处,证明军政大权完全落入司马氏手中。

此后司马炎代魏称帝,实为水到渠成。西晋的建立,不是通过战争,而是通过长期权力积累完成的政权更替。

总结知识点:

司马懿父子逐步掌控魏国军政大权

曹髦讨伐司马昭失败被杀,标志魏皇权彻底崩溃

266年,司马炎废魏称帝,建立西晋

【设计意图】

通过角色扮演激发学生代入感,深入理解“权臣专权”下的政治危机。史料与教材结合,使学生认识到政权更替不仅是时间线事件,更是权力结构演变的结果,培养历史情境理解能力与批判性思维。

西晋统一全国

【教师活动】

材料4:

“王濬楼船下益州,金陵王气黯然收。千寻铁锁沉江底,一片降幡出石头。”

——刘禹锡《西塞山怀古》

▲图片注释:西晋灭吴形势示意图(如教材有此图)

问题:诗句中的“金陵王气黯然收”指的是什么历史事件?“降幡出石头”又说明了什么?

【学生活动】

学生诵读诗句,结合地理知识和教材内容,回答以下问题:

“金陵”是今天的哪座城市?(南京)

“王濬楼船”代表哪国军队?(西晋)

诗中描绘的是哪场战争?结果如何?

随后在地图上标出:益州(成都)、长江路线、建业(南京),绘制西晋灭吴进军路线草图。

【教师活动】

点评学生绘图与回答:

这首诗描写的是280年西晋大将王濬率水军从四川顺江而下,突破吴国防线,直逼建业,迫使吴主孙皓出城投降的历史场景。“千寻铁锁”是吴军为阻拦晋军战船所设,但被烧断沉没;“降幡出石头”指吴国在石头城挂起白旗投降。

这标志着自东汉末年以来长达近百年的分裂局面结束,西晋实现了全国统一。

总结知识点:

280年,西晋灭吴,完成统一

王濬率水军顺长江而下,攻破建业

统一结束了东汉末年以来的长期分裂局面

【设计意图】

以唐诗为史料切入,增强文学与历史的跨学科联系,提升学生史料解读兴趣。通过诗句解析与地图绘制,强化时空观念,帮助学生建立“统一进程”的空间认知,深化对“西晋统一”历史意义的理解。

八王之乱与西晋灭亡

生成失败,请重新生成

北方各族的内迁

北方各族的内迁

【教师活动】

材料1:

“自汉以来,胡人渐徙入塞,居于中国之郊,与汉民杂处。”

——《后汉书·西羌传》

材料2:

“匈奴五千余落入居塞下,汉为设保塞都尉以领之。”

——《汉书·匈奴传》

▲甘肃嘉峪关魏晋墓砖画《牧马图》

问题:

从《牧马图》和两则史料中,你能看出北方游牧民族的生活方式和早期内迁现象吗?他们与中原地区的关系发生了怎样的变化?

【学生活动】

学生分组观察《牧马图》并阅读两则史料,结合教材描述,完成以下任务:

描述图中人物的活动,推测其所属民族及生活方式;

找出史料中提到的民族名称和迁徙方向;

讨论:为什么这些民族会“渐徙入塞”?可能有哪些原因推动他们向中原迁移?

【教师活动】

结合学生回答进行点评与讲解:

《牧马图》描绘的是魏晋时期西北地区游牧民族放牧马匹的场景。画面中人物骑马驱赶马群,体现了典型的游牧生活特征——以畜牧为主,依赖水草迁徙。这与教材中“逐水草而居”的描述一致。

史料一出自《后汉书》,提到“胡人渐徙入塞”,说明从东汉起,北方民族已开始向中原边境迁移,并与汉人“杂处”,反映出民族交往的加深。史料二出自《汉书》,记载匈奴五千余人定居边塞,汉朝还专门设立官职管理,说明内迁不仅是民间行为,也受到政府安置政策的影响。

这些迁移并非突然发生,而是长期过程。推动因素包括:草原气候干旱、资源有限;中原政权招抚边疆民族以充实边防或补充劳动力;战乱导致原有生存环境破坏等。

总结知识点:

北方游牧民族以放牧马、牛、羊为主,过着“逐水草而居”的生活。

东汉以来,匈奴、羌、氐等民族开始向中原边境迁移,形成早期内迁趋势。

内迁既有自然环境压力,也有中原政权政策引导和民族互动因素。

《牧马图》是反映游牧生活的重要实物证据,印证了文献记载。

【设计意图】

通过引入真实史料与考古图像资料,引导学生从视觉和文字双重角度感知历史现象,培养“图史互证”的历史思维能力。问题设计由表及里,帮助学生从具体图像出发,逐步理解游牧生活特征与民族迁徙背景,激发探究兴趣。小组合作促进自主学习,提升信息提取与合作交流能力,符合新课改倡导的“以学生为主体”的教学理念。

内迁的方向与分布

【教师活动】

材料3:

“魏晋之际,鲜卑徙居辽西,匈奴聚于并州,氐羌布于关中。”

——《晋书·四夷传》

材料4:

“关中之人百余万,戎狄居半,汉已卑矣。”

——《晋书·江统传》

▲西晋北方各族内迁分布图

问题:

根据《西晋北方各族内迁分布图》和两则史料,你能归纳出各民族内迁的主要方向和集中区域吗?“戎狄居半”说明了什么社会现象?

【学生活动】

学生观察分布图,结合史料完成以下任务:

在图上标出匈奴、鲜卑、羯、氐、羌的迁入地;

填写下表:

民族 原居地 迁入地

氐人 西北地区 关中地区

羌人 西北地区 关中地区

匈奴人 漠北、西北 汾河流域

羯人 西北地区 汾河流域

鲜卑人 漠北 辽河流域、河套、河西走廊

讨论:“关中之人百余万,戎狄居半”反映了怎样的人口结构变化?可能带来哪些影响?

【教师活动】

针对学生作答进行点评与深化讲解:

分布图清晰显示,各族内迁方向具有明显地理规律:氐、羌由西向东进入关中;匈奴、羯由北向南进入山西汾河流域;鲜卑则分两支,一支东迁至辽河,一支南下至河套、河西等地。这与教材所述完全一致。

史料三出自《晋书》,明确指出各族分布区域,说明当时人已注意到民族空间格局的变化。史料四出自江统《徙戎论》,感叹“戎狄居半”,意味着在关中地区,少数民族人口已占总人口一半,汉族反而不再占绝对优势。这种人口结构巨变,既体现内迁规模之大,也为后来的民族矛盾埋下伏笔。

特别值得注意的是,迁入汾河流域的匈奴人“多达数万户”,超过当地其他西北民族之和,说明匈奴是西晋时期内迁最集中的民族之一。

总结知识点:

氐、羌迁入关中地区,匈奴、羯迁至汾河流域,鲜卑分布于辽河、河套等地。

内迁呈现“由西向东”“由北向南”的总体趋势。

西晋时关中地区内迁民族占人口一半,民族分布格局发生重大变化。

匈奴在汾河流域形成大规模聚居区,成为重要政治力量。

【设计意图】

通过地图识读与史料印证,训练学生空间定位与信息整合能力。表格填写帮助学生系统梳理迁移路径,强化记忆。讨论“戎狄居半”引导学生思考人口变化背后的社会影响,发展历史解释能力。整个环节紧扣教材结构,落实“分布”这一核心内容,体现探究式学习特点。

课后任务

【任务主题】探究西晋的兴衰与北方民族内迁

【基础任务】(知识巩固类)

阅读教材内容,梳理西晋建立与统一、八王之乱、西晋灭亡的时间线,制作“西晋兴衰大事年表”,标注关键事件及人物,如司马炎称帝、灭吴、八王之乱爆发、匈奴攻陷都城等。

【进阶任务】(能力提升类)

结合“八王之乱”和“世家大族斗富”的史事,分析西晋政治腐败与社会风气对国家命运的影响,撰写200字左右的小论文,探讨“权力失衡与国家兴衰”的关系。

【拓展任务】(跨学科探究类)

结合地理学科,在教材“西晋北方各族内迁分布图”基础上,用不同颜色标注各民族迁徙路线,并在旁边配以简短说明文字(语文表达),解释其迁徙原因与影响;尝试用艺术手法绘制一幅“北方民族生活图景”(可参考《牧马图》风格)。

【设计意图】通过时间梳理、历史分析与跨学科实践,帮助学生掌握西晋兴衰脉络,理解民族融合的历史背景,提升历史思维与综合实践能力。

板书设计

一、西晋的建立与统一

魏灭蜀(263年)

司马氏专权与西晋建立(266年)

西晋统一全国(280年灭吴)

二、八王之乱与西晋灭亡

世家大族势力膨胀

八王之乱(晋惠帝时期)

西晋灭亡(316年匈奴攻陷都城)

三、北方各族的内迁

内迁民族与分布

内迁原因与影响

民族矛盾激化与西晋统治危机

教学反思

本节课内容线索清晰,但涉及较多政治变迁与民族迁徙,易使学生感到繁杂。教学中采用讲授法结合时间轴梳理脉络,辅以图片增强直观感知,效果较好。语言上,注重条理与节奏,但对“八王之乱”“内迁民族”等术语解释略显简略,部分学生理解不深。优点在于结构明确,不足在于互动较少,学生参与度有待提升。今后应加强问题引导,激发学生思考,提升课堂互动性。

课标分析

本课内容符合《义务教育历史课程标准》中“了解三国两晋南北朝时期国家分裂和民族交融的历史特点”的要求。教材通过讲述西晋建立与统一、八王之乱、西晋灭亡及北方民族内迁等史实,帮助学生理解这一时期政权更迭频繁、社会动荡、民族融合加深的历史发展趋势。同时,通过“相关史事”引导学生认识门阀士族特权、社会风气与政治腐败的关系,增强历史理解和批判思维能力,落实了课标中“初步学会从多角度分析历史现象”的能力要求。

课前任务

生成失败,请重新生成

课堂练习

第1题

【题文】中国古代魏晋南北朝时期和辽宋夏金元时期历史特点的相似之处是( )

A.中央集权加强 B.完成经济重心南移 C.对外交往频繁 D.民族交融加强

【答案】D

第2题

【题文】综合图文信息,图一和图三人口迁移的相同点是( )

历史上的人口迁移图

图一西晋时期人口迁移图 图二三角贸易示意图 图三改革开放后人口迁移图

我国北方少数民族不断内迁,氐人和羌人迁入关中地区;匈奴人迁到汾河流域一代。 英国在非洲掳获黑奴,运往西印度群岛和美洲殖民地,卖给当地的种植园主。 造成这一时期我国人口迁移的主要原因是经济转型与政策调整,尤其是经济特区和沿海开放城市是人口迁入最为集中的地区。

A.从北方迁到南方 B.从落后地区迁到发达地区

C.从内地迁到沿海 D.从黄河流域迁到长江流域

【答案】B

第3题

【题文】结合右表,五代十国时期(907~979年)我国历史阶段特征是( )

政权 时间 朝代 政权 时间 朝代

五 代 907~923 梁 十 国 907~951 楚

907~925 前蜀

923~936 唐 907~978 吴越

909~945 闽

936~947 晋 917~971 南汉

918~937 吴

947~950 汉 924~963 荆南

934~965 后蜀

951~960 周 937~975 唐

951~979 北汉

A.政权分立,社会动荡 B.国家统一,社会安定

C.中外交流,民族交融 D.人口南迁,江南发展

【答案】A

课堂总结

【教师活动】

通过本课学习,我们了解了西晋从建立到统一全国,再到最终灭亡的历史过程。晋武帝司马炎代魏建晋,280年灭吴完成统一,但统治集团腐朽、八王之乱爆发、民族矛盾加剧,最终导致西晋灭亡。北方游牧民族内迁,既促进了民族交融,也改变了中原政局。同学们要理解,国家统一需要强大政治基础,社会动荡往往源于统治腐败与制度缺陷,从而培养分析历史因果关系的能力。

拓展迁移

材料:西晋时期,世家大族凭借门第优势垄断政治资源,形成“上品无寒门”的门阀政治格局。这种制度在东晋和南朝进一步发展,士族不仅掌握政权,还拥有大量土地和私人武装。

问题:门阀制度对当时社会结构和政治稳定产生了哪些深远影响?

答案:门阀制度短期内有助于政权稳定,因士族力量支持皇权;但长期来看,它阻碍社会流动,寒门才俊难以施展抱负,导致人才断层与政治僵化。同时,士族势力膨胀易与皇权抗衡,加剧内部矛盾,削弱国家治理能力。这一制度也影响了后世选官制度的变革,为隋唐科举制的兴起埋下伏笔。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史