第19课 北朝政治和北方民族大交融 教学设计

文档属性

| 名称 | 第19课 北朝政治和北方民族大交融 教学设计 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 335.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-29 11:52:11 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第19课 北朝政治和北方民族大交融

教材分析

本课内容涉及魏晋南北朝时期,主要讲述了淝水之战、北魏孝文帝改革、北朝政权更替及北方民族交融等历史事件。本课上承三国两晋的历史发展,下启隋唐统一多民族国家的形成,在教材中具有承前启后的重要作用。通过学习淝水之战,学生可以了解前秦统一北方后因民族矛盾和战略失误导致失败的原因;通过北魏孝文帝改革,理解统治者如何通过迁都和汉化政策促进民族融合;通过北朝政权更替和民族交融的介绍,帮助学生认识到这一时期民族关系的发展趋势和中华民族多元一体格局的形成过程。教师在授课时应注重引导学生理解民族交融对社会发展的重要意义,并结合地图、图片等资料提升学生的历史时空观念和综合分析能力。

学情分析

学生在学习本课前,已经对魏晋南北朝的基本历史脉络和民族迁徙有初步认识,具备一定的地图观察和图文分析能力。初中生正处于形象思维向抽象思维过渡阶段,对故事性强的历史事件和直观图片(如《采桑图》、战争示意图)兴趣浓厚,但对民族交融的深层意义理解尚浅。本课重点在于理解淝水之战的影响与北魏孝文帝改革的措施,难点在于认识北方民族交融对中华民族发展的推动作用,要求学生能结合图文资料分析历史事件之间的联系,理解民族融合的历史趋势及其现实意义。

教学目标

【唯物史观】通过分析淝水之战和北魏孝文帝改革的背景与影响,使学生理解社会矛盾推动历史发展的规律,认识改革在促进民族融合与社会发展中的重要作用。

【时空观念】通过阅读地图和时间线,使学生掌握淝水之战、北魏统一北方、孝文帝改革等事件的时空背景,形成对魏晋南北朝时期历史发展的整体认知。

【史料实证】通过解读教材中的史事材料和图片信息,使学生初步掌握运用图文资料分析历史事件与社会变迁的能力。

【历史解释】通过探讨淝水之战的胜负原因及孝文帝改革的措施,使学生能够从多角度解释历史现象,理解民族融合的历史趋势与深层动因。

【家国情怀】通过学习魏晋南北朝时期民族交往交流交融的历史,使学生增强中华民族多元一体的认同感,感悟中华文明的包容性与凝聚力。

重点难点

重点:淝水之战的背景与影响、北魏孝文帝改革措施、北方民族交融的表现

难点:淝水之战中前秦失败的原因分析、孝文帝改革推行的阻力与意义、民族交融对统一多民族国家发展的推动作用

课堂导入

【教师活动】教师展示嘎仙洞图片,简要介绍鲜卑族从这里走向中原的历史背景,引导学生关注北方民族与中原文明的互动。

【展示材料】

▲嘎仙洞遗址

“昔黄帝有子二十五人,庶长曰青阳,降居江水。次曰苍林,降居若水。其后各有封邑,或为匈奴,或为鲜卑。” ——《晋书·四夷传》

【提出问题】

同学们,你们知道这个山洞和我们熟悉的中原王朝有什么关系吗?

为什么北方的少数民族会一步步走进中原,甚至建立自己的政权呢?

【设计意图】通过图片与史料结合,激发学生对北方民族迁徙与融合的兴趣,引导他们思考民族交融的历史背景,为学习北朝政治与民族融合的内容做好情感与认知铺垫。

探究新知

淝水之战

淝水之战

【教师活动】

材料1:

“坚曰:‘以吾之众,投鞭于江,足断其流,何险之足恃!’”

——《晋书·苻坚载记》

材料2:

“秦兵既退,晋兵乘势渡水,大破之。时秦兵大溃,自相蹈藉而死者,蔽野塞川。”

——《资治通鉴·晋纪二十七》

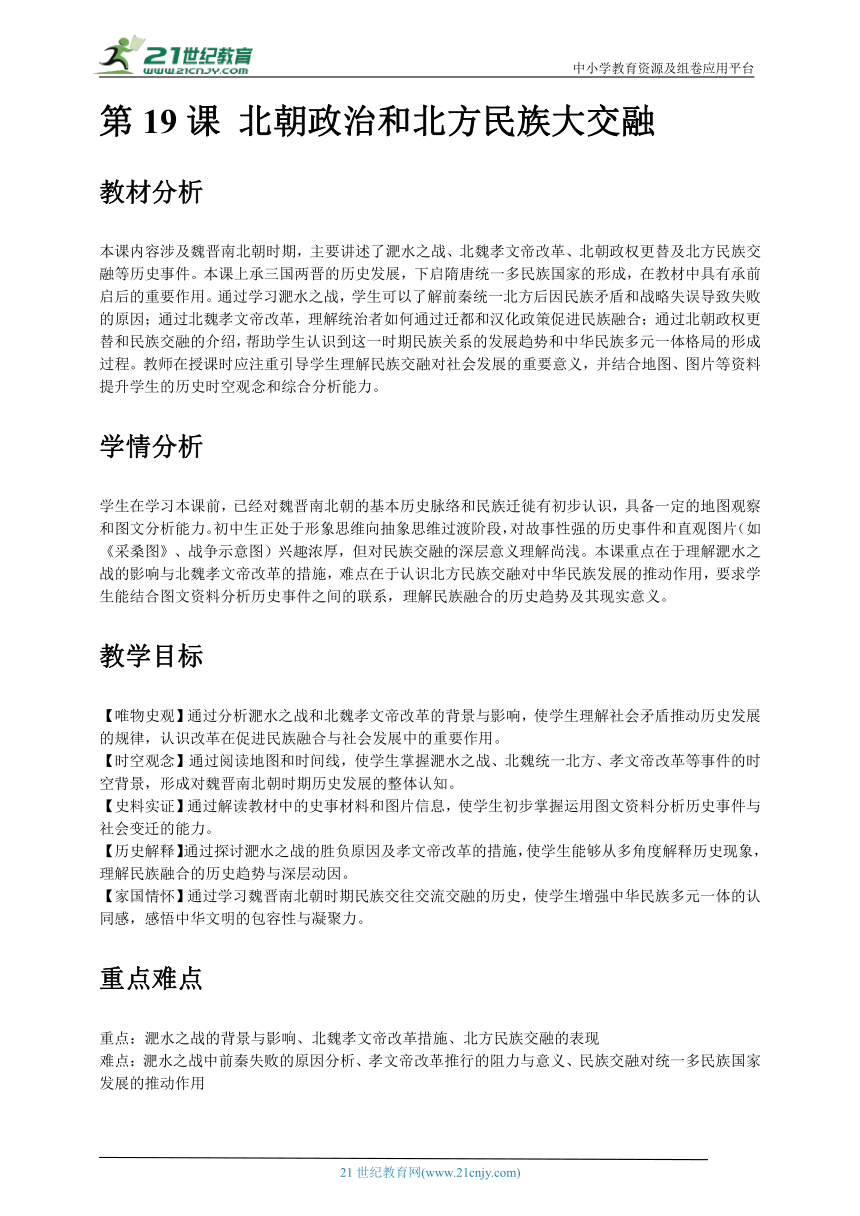

▲淝水之战示意图

问题:

根据史料和地图,你能分析出前秦军队在淝水之战中失败的可能原因吗?结合地图中的地理位置,思考“战线过长”对军事行动可能产生什么影响?

【学生活动】

学生以小组为单位,结合提供的两则史料和《淝水之战示意图》,完成以下任务:

在地图上标出前秦军队的进军路线和淝水、寿阳、八公山等关键地点;

从兵力部署、地理环境、心理因素、指挥决策等方面,讨论前秦失败的原因;

模拟“秦军后退,晋军渡河”的战场情境,推演为何“一退便乱”;

每组派代表用简洁语言汇报分析结果。

【教师活动】

结合学生回答进行点评与深化讲解:

首先,从《晋书》中苻坚“投鞭断流”的豪言可以看出,他过于自信,轻视东晋的抵抗能力。这种骄傲情绪影响了战略判断。而《资治通鉴》记载“自相蹈藉而死者,蔽野塞川”,说明溃败时秩序完全失控,反映出军队组织松散、指挥不灵。

再看地图:前秦军队从北方南下,战线跨越千里,而真正到达淝水前线的只有30万人。这说明兵力分散,后勤困难,难以形成有效合力。地图显示,寿阳(今安徽寿县)地处淮河南岸,八公山在其北,地形复杂。当苻坚登城望见“草木皆兵”时,说明心理压力已严重影响统帅判断。

晋军仅8万人,却能主动要求秦军后退,利用其阵型移动中的混乱发起进攻,体现了灵活战术。秦军本想“半渡而击”,但少数民族组成的联军缺乏统一训练,一退即溃,反被晋军乘势追击。

总结知识点:

淝水之战发生于383年,是前秦企图统一全国的关键战役。

前秦出动约90万大军,实际前线兵力仅30万,战线过长,力量分散。

东晋以8万兵力迎战,在淝水以北设防,利用心理战与战术机动取得胜利。

战役中“草木皆兵”“风声鹤唳”等典故反映前秦军心恐慌。

淝水之战以后,前秦迅速瓦解,北方再度陷入分裂割据局面。

【设计意图】

通过引入原始史料与作战示意图,引导学生从多角度分析战争胜负的原因,培养史料实证与空间思维能力。小组合作探究促进自主学习,情境模拟增强历史代入感。问题设计紧扣“因果关系”与“历史解释”核心素养,帮助学生理解重大战役对政局变迁的深远影响,符合新课改强调的探究性学习要求。

北魏孝文帝改革

北魏的建立与统一北方

【教师活动】

材料1:

“魏之先出于黄帝,子孙相承,历尧、舜、夏、商、周、秦、汉,世为邦君。” ——《魏书·序纪》

问题:这段记载将鲜卑拓跋部的祖先追溯到黄帝,说明了什么?为什么北魏统治者要这样宣称?

【学生活动】

学生分组阅读材料,结合地图(如中国历史地图册中“十六国时期”与“北魏统一北方”示意图),讨论拓跋部崛起的历史背景,并尝试从地理、民族分布和政治格局角度分析北魏统一北方的意义。

【教师活动】

分析点评:

《魏书》是北魏官方修撰的史书,这段话体现了北魏统治者试图通过追溯华夏始祖黄帝来增强自身政权的合法性。这说明他们已经开始接受中原文化中的“正统”观念。结合当时北方长期战乱、十六国更替频繁的背景,北魏在439年统一北方,结束了百余年的分裂局面,为后续的稳定发展创造了条件。

总结知识点:

4世纪后期,鲜卑拓跋部建立北魏。

439年,北魏统一北方,结束十六国割据局面。

统一为民族交融和制度改革提供了政治基础。

【设计意图】

通过分析北魏自述族源的史料,引导学生理解政权合法性的建构方式,初步培养历史解释能力;结合地图帮助学生建立时空观念,理解统一的意义,落实核心素养中的“时空观念”与“历史解释”。

北方民族交融的背景

【教师活动】

材料2:

“自晋氏丧乱,幽、并、凉、秦、雍诸州之民,或避难流徙,或归附强族,与匈奴、羯、氐、羌、鲜卑杂居共处,渐染风俗,多习汉语,服汉衣冠。” ——《晋书·惠帝纪》载时人记述

问题:根据材料,内迁各族与汉人之间发生了哪些方面的交融?这种交融对北魏治理北方有何影响?

【学生活动】

学生阅读材料,填写“民族交融表现”表格(语言、服饰、生产方式、生活习惯等),并以小组为单位推测:如果一个仍保持游牧习俗的民族(如早期拓跋部)要管理已经汉化的地区,会遇到哪些困难?

【教师活动】

分析点评:

材料显示,自西晋末年以来,北方各族长期杂居,已在语言、服饰、生活方式等方面深度交融。而拓跋部内迁较晚,社会制度和文化习俗仍保留较多游牧传统,如部落组织、鲜卑语、骑射习俗等。若继续以旧制治理高度汉化的中原地区,必然导致政令不通、民心不服,难以实现有效统治。因此,改革成为必然选择。

总结知识点:

北方各族长期杂居,生产、生活和习俗上已与汉人趋同。

拓跋部内迁较晚,保留较多鲜卑旧俗。

文化差异造成治理难题,推动改革需求。

【设计意图】

通过史料归纳民族交融的具体表现,培养学生史料实证能力;通过情境设问引导学生换位思考,理解改革的必要性,发展历史思维中的“因果关系”意识。

孝文帝改革的推动者

【教师活动】

材料3:

“太后临朝称制,威福兼作,朝野清肃。始设三长制,均田赋,兴学校,敦教化。” ——《资治通鉴·齐纪二》

问题:冯太后在孝文帝年幼时主持朝政,她推行了哪些重要制度?这些制度对后来的改革有何作用?

【学生活动】

学生阅读材料,查找“三长制”“均田制”“兴学校”等关键词,结合课本内容简要说明其功能,并绘制“冯太后改革措施”思维导图,展示其与孝文帝后期改革的联系。

【教师活动】

分析点评:

冯太后是北魏汉化改革的实际奠基者。她推行的三长制加强了对基层的控制,均田制促进了农业恢复,兴办学校则推动了儒家文化的传播。这些制度为孝文帝全面汉化打下了政治、经济和文化基础。孝文帝深受其影响,在她去世后继续深化改革。

总结知识点:

孝文帝年幼即位,由祖母冯太后临朝听政。

冯太后推行三长制、均田制、兴办教育等改革。

她的改革推动鲜卑人汉化,为孝文帝改革奠定基础。

【设计意图】

突出冯太后在改革中的关键作用,避免将改革归功于单一帝王,培养学生全面评价历史人物的能力;通过思维导图梳理制度关联,提升知识整合能力。

迁都洛阳与汉化措施

【教师活动】

材料4:

“帝欲迁都洛阳,恐众心恋旧,乃议大举南伐……遂引师发平城,经恒岭,至洛阳。” ——《魏书·高祖纪》

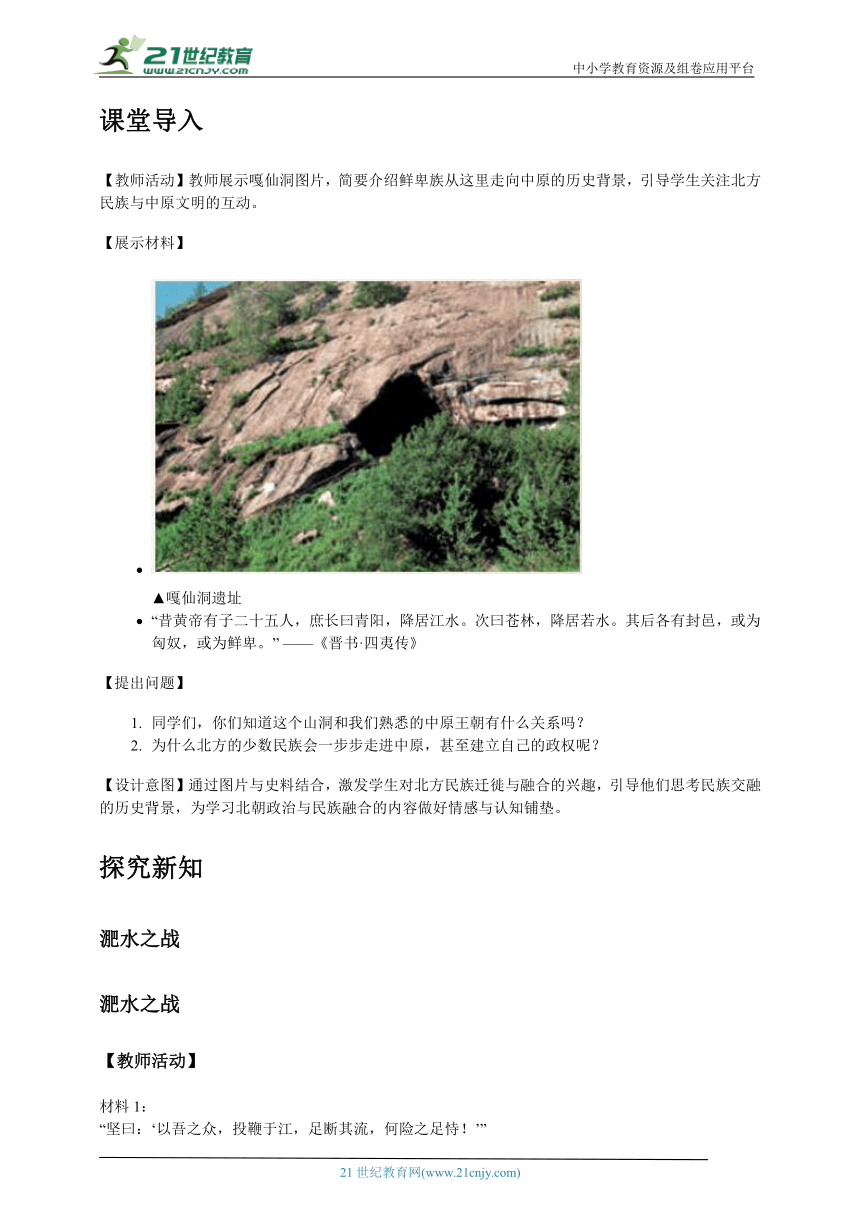

▲图片注释:北魏孝文帝迁都洛阳路线图

问题:孝文帝为何以“南伐”为名迁都?迁都对推行汉化政策有何重要意义?

【学生活动】

学生观察迁都路线图(如有),模拟“朝廷议事”情境,分角色扮演鲜卑贵族与支持汉化的官员,辩论是否应迁都洛阳。之后归纳迁都的政治与文化意义。

【教师活动】

分析点评:

孝文帝借“南伐”之名行迁都之实,是为了减少守旧贵族的阻力。迁都洛阳使鲜卑统治集团深入中原腹地,脱离旧贵族势力中心平城(今山西大同),有利于摆脱鲜卑旧俗束缚。洛阳作为汉文化中心,为全面推行汉化提供了环境支持。

总结知识点:

494年,孝文帝迁都洛阳。

迁都策略巧妙,减少改革阻力。

洛阳地处中原,利于推行汉化政策。

【设计意图】

通过角色扮演增强课堂参与感,理解改革中的政治智慧;结合地图强化空间认知,培养学生“历史叙述”与“历史理解”能力。

汉化措施的具体内容

【教师活动】

材料5:

“诏不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。” ——《魏书·高祖纪》

材料6:

“代人南迁者,悉改姓氏,如拓跋氏改为元氏,独孤氏改为刘氏。” ——《通典·礼典》

材料7:

“诏尚书李冲选中原高门,与鲜卑八姓通婚。” ——《北史·李冲传》

问题:三项诏令分别针对哪些方面进行改革?这些措施如何促进民族交融?

【学生活动】

学生分组研读三则材料,对应填写“汉化措施分类表”(语言、服饰、姓氏、婚姻等),并讨论:哪一项措施最难推行?为什么?

【教师活动】

分析点评:

三则材料分别体现语言、姓氏和婚姻方面的汉化政策。禁用鲜卑语、改穿汉服、改鲜卑姓为汉姓、鼓励通婚,都是从日常生活入手,打破民族界限。尤其是通婚政策,直接促进血缘融合,是最深层次的民族交融方式。这些措施虽遭部分贵族反对,但长期来看极大加速了鲜卑族的汉化进程。

总结知识点:

官员在朝廷必须说汉语,禁用鲜卑语。

以汉服代替鲜卑服。

改鲜卑姓为汉姓(如拓跋→元)。

鼓励鲜卑贵族与汉人贵族通婚。

这些措施促进民族交融,巩固统治。

【设计意图】

通过原始诏令材料训练学生解读文言史料的能力,分类归纳提升信息处理技能;讨论“最难推行”激发批判性思维,深化对改革阻力的理解。

改革的影响与民族交融

【教师活动】

材料8:

“自是鲜卑子弟,皆读《诗》《书》,习礼乐,不复以驰射为业。” ——《南齐书·魏虏传》

问题:材料反映了鲜卑社会发生了怎样的变化?这种变化对中华民族的发展有何意义?

【学生活动】

学生结合材料与前面所学,撰写一段80字左右的“历史短评”:评价孝文帝改革是否成功,并说明理由。

【教师活动】

分析点评:

材料表明,鲜卑贵族子弟已转向学习儒家经典、礼仪音乐,生活方式由尚武转向重文,说明汉化已深入社会核心。孝文帝改革虽有强制色彩,但顺应了北方民族交融的历史趋势,不仅巩固了北魏统治,也为隋唐统一多民族国家的形成奠定了基础。

总结知识点:

孝文帝改革促进鲜卑人全面汉化。

改善了鲜卑与汉人的关系。

推动北方民族交融,为统一多民族国家发展创造条件。

【设计意图】

通过撰写短评培养学生历史表达能力,实现“论从史出”;引导学生从长时段理解改革的历史意义,落实“家国情怀”核心素养。

北朝政权更替

北朝政权更替

【教师活动】

材料1:

“初,魏道武帝置六镇于北边,以御柔然。其时将士皆以勋贵子弟为之,待遇优厚。及迁都洛阳,镇人不复被宠,皆为府户,役同厮养。”

——《周书·文帝纪》

▲北朝政权更替示意图

问题:根据材料和示意图,你能分析六镇军人地位变化的原因及其后果吗?

【学生活动】

学生分组阅读材料1,结合教材中的“北朝政权更替示意图”,完成以下任务:

在示意图中标注北魏、东魏、西魏、北齐、北周的地理位置与更替顺序;

从材料中提取关键词(如“御柔然”“迁都洛阳”“役同厮养”),分析六镇军人由盛转衰的过程;

小组讨论:六镇兵变为何会引发北魏分裂?尝试用因果逻辑链表达。

【教师活动】

教师巡视指导,针对学生讨论中的典型回答进行点评:

若学生指出“迁都洛阳”导致六镇边缘化,可结合示意图说明洛阳位于中原南部,政治中心南移使北方军镇失去战略核心地位;

若学生提到“待遇变化”,则引导其联系北魏孝文帝汉化改革背景(初中已学),说明鲜卑贵族南迁后,留守边镇者多为中下层军人,逐渐被中央忽视;

结合材料中“役同厮养”强调身份落差,激发兵变情绪;

利用示意图清晰展示:六镇兵变(523年)→尔朱荣崛起→高欢控制东魏→宇文泰掌控西魏→东魏被北齐取代,西魏被北周取代的政权更替路径。

总结知识点:

北魏设立六镇防御柔然,初期地位重要;

孝文帝迁都洛阳后,六镇军事地位下降,军人待遇降低,引发不满;

六镇兵变动摇北魏统治,最终导致其分裂为东魏与西魏;

东魏被高洋建立的北齐取代,西魏被宇文觉建立的北周取代。

【设计意图】

通过原始史料与示意图结合,培养学生提取信息、分析历史变迁因果关系的能力。分组活动促进合作探究,问题设计紧扣“地位变化—情绪积累—社会动荡—政权分裂”的逻辑链条,发展学生的历史思维。同时借助地图强化空间意识,符合初中生认知特点,为后续理解“北周统一北方”奠定基础。

北方地区的民族交融

北方地区的民族交融

【教师活动】

材料1:

“自晋氏迁流,中原荡覆,衣冠避难,多所萃止。人物既殊,风俗亦异,胡化汉风,渐相染袭。”

——《魏书·高祖纪》

材料2:

“(北魏)孝文帝诏:‘今欲断诸北语,一从正音……三十以下,见在朝廷之人,语音不听仍旧。’”

——《北史·魏本纪》

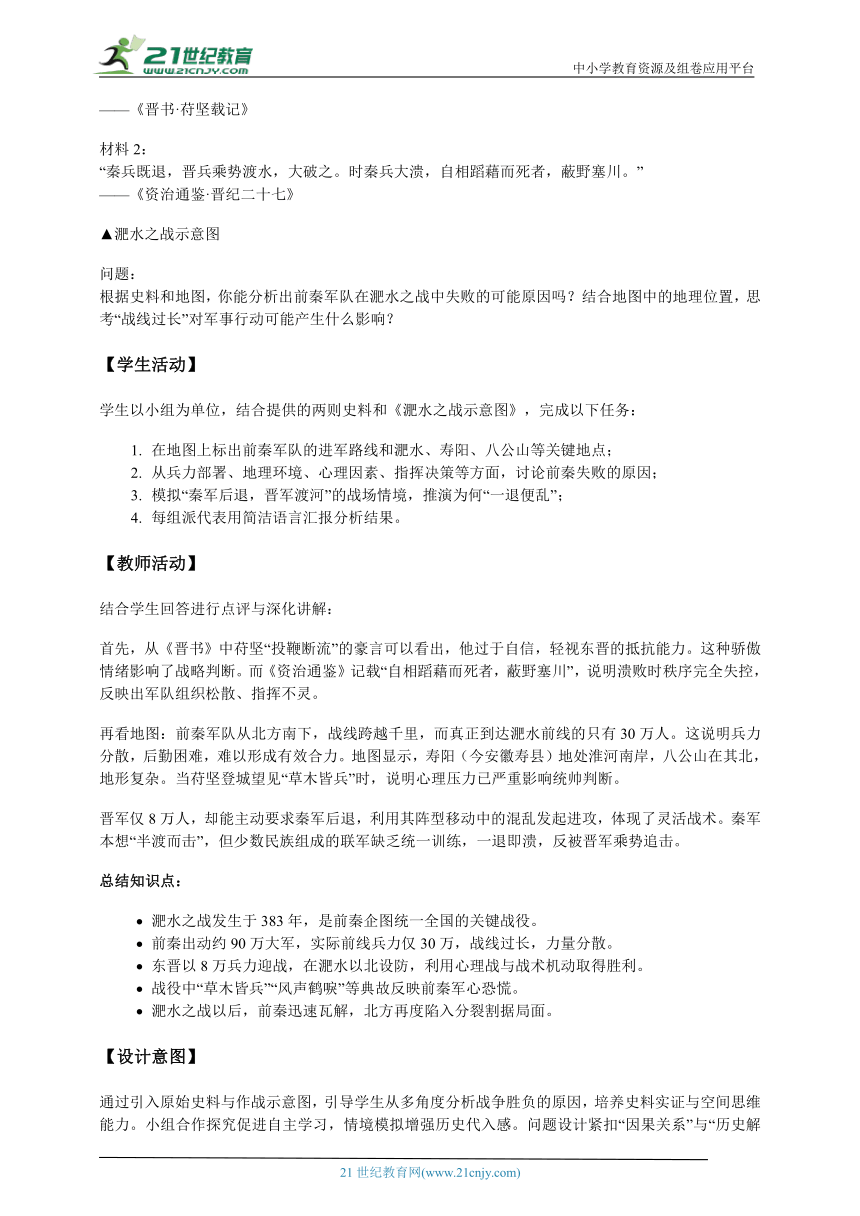

▲甘肃嘉峪关魏晋墓砖画《采桑图》

图中左侧女子正在采桑,右侧一孩童在护桑。有学者认为这个女子是龟兹人。

问题:

从《采桑图》和两则史料中,你能看出当时北方各民族之间在经济、文化、语言等方面有哪些交流与变化?这些现象说明了什么?

【学生活动】

学生分组观察《采桑图》,结合两则史料进行5分钟小组讨论,完成以下任务:

观察图片中人物的活动,推测其从事的生产方式,并判断是否属于游牧或农耕;

分析材料1中“胡化汉风,渐相染袭”的含义;

解读材料2中北魏孝文帝的语言政策,思考其对民族关系的影响;

每组派代表用一句话概括“民族交融”的表现。

【教师活动】

结合学生回答进行点评与深入讲解:

针对《采桑图》:图中女子采桑、孩童护桑,反映的是典型的农耕经济活动。桑蚕业是中原汉族长期发展的产业。若该女子确为龟兹人(西域民族),则说明外来民族已参与到汉族传统的农业生产中,体现了生产方式的转变。

材料1提到“胡化汉风”,即少数民族接受汉族风俗,同时也隐含汉族也受到“胡化”影响,体现双向交流。“衣冠避难,多所萃止”说明中原人口南迁,北方则成为多民族杂居区,为交融提供空间基础。

材料2中孝文帝强制推行汉语,禁止鲜卑语,说明政权主动推动文化统一。这种自上而下的改革加速了语言融合,使汉语成为北方通用语,促进不同民族间的沟通与认同。

总结知识点:

内迁各族逐渐由游牧转向定居农业,与汉人错居杂处,经济交往密切。

汉族吸收北方民族的畜牧经验及生活用品,各族在食物、服饰、用具等方面相互影响。

十六国北朝统治者多沿用中原统治方式,争取汉族士人支持,推动制度融合。

北魏孝文帝改革后,汉语成为北方通用语言,文化交融加深。

各族在长期共处中心理认同增强,“胡”“汉”界限逐渐模糊。

北朝后期,北方出现大规模民族交融,为隋唐统一多民族国家奠定基础。

【设计意图】

通过真实史料与考古图像相结合,引导学生从具体材料出发,观察、分析民族交融的经济基础与文化表现,培养史料实证与历史解释能力。图片与文字材料互为印证,帮助学生理解抽象概念“民族交融”的具体形态。小组合作提升自主学习与表达能力,教师适时点拨确保知识准确建构,符合新课改倡导的“以学生为主体、教师为主导”的探究式学习理念。

课后任务

【任务主题】探究魏晋南北朝时期的民族交融与历史变迁

【基础任务】

【知识梳理】阅读教材内容,绘制“淝水之战”与“北魏孝文帝改革”时间轴,标注关键事件(如前秦统一北方、淝水之战时间与结果、孝文帝迁都洛阳、北周统一北方等),并简要说明其历史影响。

【进阶任务】

【历史分析】结合“淝水之战”示意图与“北朝政权更替”示意图,分析前秦战败与北魏统一北方的地理、军事、政治因素,撰写200字左右的小论文,探讨民族政权更替对北方统一的影响。

【拓展任务】

【跨学科探究】

语文融合:以“风声鹤唳,草木皆兵”为切入点,赏析《晋书·谢玄传》相关段落,理解成语背后的历史情境与文学表达。

艺术融合:观察“甘肃嘉峪关魏晋墓砖画《采桑图》”,尝试临摹图中人物形象,并结合历史背景,撰写一段描述性文字,展现当时民族交融的生活场景。

地理融合:在地图上标注北魏迁都路线、六镇位置及北周灭北齐的主要战役地点,分析地理因素对政权变迁的影响。

【设计意图】通过知识梳理、历史分析与跨学科探究,帮助学生理解魏晋南北朝时期民族交融的历史进程,提升史料解读、语言表达与综合思维能力,增强对中华民族多元一体格局的认识。

板书设计

一、淝水之战

二、北魏孝文帝改革

三、北朝政权更替

四、北方地区的民族交融

教学反思

本节课内容涉及淝水之战与北魏孝文帝改革等重要历史事件,教材信息量大、时间线复杂,适合采用讲授与图示结合的方式,并辅以启发式提问。教学中通过时间轴梳理和地图演示,帮助学生建立空间与时间的联系,增强了理解效果。语言表达上,注重节奏变化与关键词强调,使学生能把握重点。但在小组讨论环节中部分学生参与度不高,互动深度不足。今后应设计更具引导性的问题,激发学生主动思考,提升课堂参与感。

课标分析

本课内容对应课程标准中“了解魏晋南北朝时期民族融合的史实,理解民族交往交流交融对中华民族发展的意义”的要求。教材通过淝水之战、北魏孝文帝改革、北朝政权更替及北方民族交融等内容,展现了魏晋南北朝时期北方民族关系的演变过程。课标强调学生应掌握民族融合的表现与影响,理解历史发展中的多元一体格局,增强民族认同感和中华民族共同体意识。

课前任务

课前任务

前秦是由________族的苻氏建立的政权,一度统一了________。

苻坚重用汉人________,使前秦兵强国富,但在攻伐________一事上未能听从其劝告。

淾水之战发生于________年,前秦出动约________万大军,东晋派兵________万迎战。

淾水之战中,苻坚误将八公山上的________当作晋军,心生畏惧。

淾水之战后,前秦________,北方再度陷入分裂和________局面。

北魏是由________族的拓跋部建立的,于________年统一北方。

北魏孝文帝改革中,迁都至________,并推行________、改汉姓、通婚等汉化措施。

北魏后期,六镇兵变导致北魏分裂为________和________。

北周于________年灭掉北齐,北方重归统一,为________统一全国打下基础。

魏晋以来,北方各族与汉族在经济上密切交往,生产方式逐渐由________转向农业。

北魏孝文帝改革后,成为北方主要的通用语言,民族隔阂趋于。

北方地区的民族交融为________时期统一多民族国家的发展奠定了基础。

参考答案

氐;北方

王猛;东晋

383;90;8

草木

瓦解;混战

鲜卑;439

洛阳;说汉语

东魏;西魏

577;隋朝

畜牧业

汉语;消解

隋唐

课堂练习

第1题

【题文】以下四张学习卡片上的内容,可提炼的学习主题是( )

朝代:汉朝

人物:张骞

事件:张骞通西域 朝代:北魏

人物:孝文帝

事件:革除鲜卑旧俗,接受汉族先进文化 朝代:唐朝

人物:文成公主

事件:唐蕃和亲 朝代:元朝

人物:

事件:回族的形成

A.国家统一 B.经济繁荣 C.民族交融 D.对外交往

【答案】C

第2题

【题文】有学者探究了中国古代部分王朝选择都城的主要原因,结合所学知识,可将表格补充完整的一项是( )

人物 都城 定都的主要原因

商王盘庚 股 土地肥沃

汉高祖刘邦 长安 易守难攻

北魏孝文帝拓跋宏 洛阳 ▲

明成祖朱棣 北京 威慑地方

A.发迹之地 B.军事需要 C.宗教信仰 D.推行改革

【答案】D

第3题

【题文】公元493年,孝文帝将国都从平城(今山西大同)迁到洛阳,如图为北魏迁都路线图。据如图分析,下列关于北魏迁都的说法,正确的是( )

A.迁都推动了北方的统一 B.有利于促进民族的交融

C.促进了游牧经济的发展 D.反映当时经济重心南移

【答案】B

课堂总结

【教师活动】

通过本课学习,我们了解了淝水之战导致前秦迅速瓦解,北方再度分裂;北魏孝文帝通过迁都洛阳和推行汉化政策,促进了北方民族交融;北朝政权更替最终由北周统一北方,为隋朝统一全国奠定基础。这一时期虽然战乱频繁,但民族交往不断加深,汉语逐渐成为通用语言,经济文化相互融合,推动了中华民族多元一体格局的形成。同学们要认识到:统一与分裂、战争与和平都是历史发展的组成部分,民族交融是中华文明不断发展的重要动力。

拓展迁移

材料:北魏孝文帝改革后,鲜卑贵族逐渐接受儒家文化,部分人甚至能作诗赋文,与汉族士人交往密切。但也有部分鲜卑人因失去传统生活方式而心生不满。

问题:如何看待孝文帝汉化政策对鲜卑族身份认同的双重影响?

答案:孝文帝的汉化政策促进了民族交融和国家治理,使鲜卑族逐步融入中原文明,提升了政治与文化认同。然而,强制推行汉化也导致部分鲜卑人失去本民族语言、习俗和身份认同,引发内部矛盾。这种文化融合与身份认同之间的张力,体现了民族政策在推动统一与维护多元之间的复杂平衡。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第19课 北朝政治和北方民族大交融

教材分析

本课内容涉及魏晋南北朝时期,主要讲述了淝水之战、北魏孝文帝改革、北朝政权更替及北方民族交融等历史事件。本课上承三国两晋的历史发展,下启隋唐统一多民族国家的形成,在教材中具有承前启后的重要作用。通过学习淝水之战,学生可以了解前秦统一北方后因民族矛盾和战略失误导致失败的原因;通过北魏孝文帝改革,理解统治者如何通过迁都和汉化政策促进民族融合;通过北朝政权更替和民族交融的介绍,帮助学生认识到这一时期民族关系的发展趋势和中华民族多元一体格局的形成过程。教师在授课时应注重引导学生理解民族交融对社会发展的重要意义,并结合地图、图片等资料提升学生的历史时空观念和综合分析能力。

学情分析

学生在学习本课前,已经对魏晋南北朝的基本历史脉络和民族迁徙有初步认识,具备一定的地图观察和图文分析能力。初中生正处于形象思维向抽象思维过渡阶段,对故事性强的历史事件和直观图片(如《采桑图》、战争示意图)兴趣浓厚,但对民族交融的深层意义理解尚浅。本课重点在于理解淝水之战的影响与北魏孝文帝改革的措施,难点在于认识北方民族交融对中华民族发展的推动作用,要求学生能结合图文资料分析历史事件之间的联系,理解民族融合的历史趋势及其现实意义。

教学目标

【唯物史观】通过分析淝水之战和北魏孝文帝改革的背景与影响,使学生理解社会矛盾推动历史发展的规律,认识改革在促进民族融合与社会发展中的重要作用。

【时空观念】通过阅读地图和时间线,使学生掌握淝水之战、北魏统一北方、孝文帝改革等事件的时空背景,形成对魏晋南北朝时期历史发展的整体认知。

【史料实证】通过解读教材中的史事材料和图片信息,使学生初步掌握运用图文资料分析历史事件与社会变迁的能力。

【历史解释】通过探讨淝水之战的胜负原因及孝文帝改革的措施,使学生能够从多角度解释历史现象,理解民族融合的历史趋势与深层动因。

【家国情怀】通过学习魏晋南北朝时期民族交往交流交融的历史,使学生增强中华民族多元一体的认同感,感悟中华文明的包容性与凝聚力。

重点难点

重点:淝水之战的背景与影响、北魏孝文帝改革措施、北方民族交融的表现

难点:淝水之战中前秦失败的原因分析、孝文帝改革推行的阻力与意义、民族交融对统一多民族国家发展的推动作用

课堂导入

【教师活动】教师展示嘎仙洞图片,简要介绍鲜卑族从这里走向中原的历史背景,引导学生关注北方民族与中原文明的互动。

【展示材料】

▲嘎仙洞遗址

“昔黄帝有子二十五人,庶长曰青阳,降居江水。次曰苍林,降居若水。其后各有封邑,或为匈奴,或为鲜卑。” ——《晋书·四夷传》

【提出问题】

同学们,你们知道这个山洞和我们熟悉的中原王朝有什么关系吗?

为什么北方的少数民族会一步步走进中原,甚至建立自己的政权呢?

【设计意图】通过图片与史料结合,激发学生对北方民族迁徙与融合的兴趣,引导他们思考民族交融的历史背景,为学习北朝政治与民族融合的内容做好情感与认知铺垫。

探究新知

淝水之战

淝水之战

【教师活动】

材料1:

“坚曰:‘以吾之众,投鞭于江,足断其流,何险之足恃!’”

——《晋书·苻坚载记》

材料2:

“秦兵既退,晋兵乘势渡水,大破之。时秦兵大溃,自相蹈藉而死者,蔽野塞川。”

——《资治通鉴·晋纪二十七》

▲淝水之战示意图

问题:

根据史料和地图,你能分析出前秦军队在淝水之战中失败的可能原因吗?结合地图中的地理位置,思考“战线过长”对军事行动可能产生什么影响?

【学生活动】

学生以小组为单位,结合提供的两则史料和《淝水之战示意图》,完成以下任务:

在地图上标出前秦军队的进军路线和淝水、寿阳、八公山等关键地点;

从兵力部署、地理环境、心理因素、指挥决策等方面,讨论前秦失败的原因;

模拟“秦军后退,晋军渡河”的战场情境,推演为何“一退便乱”;

每组派代表用简洁语言汇报分析结果。

【教师活动】

结合学生回答进行点评与深化讲解:

首先,从《晋书》中苻坚“投鞭断流”的豪言可以看出,他过于自信,轻视东晋的抵抗能力。这种骄傲情绪影响了战略判断。而《资治通鉴》记载“自相蹈藉而死者,蔽野塞川”,说明溃败时秩序完全失控,反映出军队组织松散、指挥不灵。

再看地图:前秦军队从北方南下,战线跨越千里,而真正到达淝水前线的只有30万人。这说明兵力分散,后勤困难,难以形成有效合力。地图显示,寿阳(今安徽寿县)地处淮河南岸,八公山在其北,地形复杂。当苻坚登城望见“草木皆兵”时,说明心理压力已严重影响统帅判断。

晋军仅8万人,却能主动要求秦军后退,利用其阵型移动中的混乱发起进攻,体现了灵活战术。秦军本想“半渡而击”,但少数民族组成的联军缺乏统一训练,一退即溃,反被晋军乘势追击。

总结知识点:

淝水之战发生于383年,是前秦企图统一全国的关键战役。

前秦出动约90万大军,实际前线兵力仅30万,战线过长,力量分散。

东晋以8万兵力迎战,在淝水以北设防,利用心理战与战术机动取得胜利。

战役中“草木皆兵”“风声鹤唳”等典故反映前秦军心恐慌。

淝水之战以后,前秦迅速瓦解,北方再度陷入分裂割据局面。

【设计意图】

通过引入原始史料与作战示意图,引导学生从多角度分析战争胜负的原因,培养史料实证与空间思维能力。小组合作探究促进自主学习,情境模拟增强历史代入感。问题设计紧扣“因果关系”与“历史解释”核心素养,帮助学生理解重大战役对政局变迁的深远影响,符合新课改强调的探究性学习要求。

北魏孝文帝改革

北魏的建立与统一北方

【教师活动】

材料1:

“魏之先出于黄帝,子孙相承,历尧、舜、夏、商、周、秦、汉,世为邦君。” ——《魏书·序纪》

问题:这段记载将鲜卑拓跋部的祖先追溯到黄帝,说明了什么?为什么北魏统治者要这样宣称?

【学生活动】

学生分组阅读材料,结合地图(如中国历史地图册中“十六国时期”与“北魏统一北方”示意图),讨论拓跋部崛起的历史背景,并尝试从地理、民族分布和政治格局角度分析北魏统一北方的意义。

【教师活动】

分析点评:

《魏书》是北魏官方修撰的史书,这段话体现了北魏统治者试图通过追溯华夏始祖黄帝来增强自身政权的合法性。这说明他们已经开始接受中原文化中的“正统”观念。结合当时北方长期战乱、十六国更替频繁的背景,北魏在439年统一北方,结束了百余年的分裂局面,为后续的稳定发展创造了条件。

总结知识点:

4世纪后期,鲜卑拓跋部建立北魏。

439年,北魏统一北方,结束十六国割据局面。

统一为民族交融和制度改革提供了政治基础。

【设计意图】

通过分析北魏自述族源的史料,引导学生理解政权合法性的建构方式,初步培养历史解释能力;结合地图帮助学生建立时空观念,理解统一的意义,落实核心素养中的“时空观念”与“历史解释”。

北方民族交融的背景

【教师活动】

材料2:

“自晋氏丧乱,幽、并、凉、秦、雍诸州之民,或避难流徙,或归附强族,与匈奴、羯、氐、羌、鲜卑杂居共处,渐染风俗,多习汉语,服汉衣冠。” ——《晋书·惠帝纪》载时人记述

问题:根据材料,内迁各族与汉人之间发生了哪些方面的交融?这种交融对北魏治理北方有何影响?

【学生活动】

学生阅读材料,填写“民族交融表现”表格(语言、服饰、生产方式、生活习惯等),并以小组为单位推测:如果一个仍保持游牧习俗的民族(如早期拓跋部)要管理已经汉化的地区,会遇到哪些困难?

【教师活动】

分析点评:

材料显示,自西晋末年以来,北方各族长期杂居,已在语言、服饰、生活方式等方面深度交融。而拓跋部内迁较晚,社会制度和文化习俗仍保留较多游牧传统,如部落组织、鲜卑语、骑射习俗等。若继续以旧制治理高度汉化的中原地区,必然导致政令不通、民心不服,难以实现有效统治。因此,改革成为必然选择。

总结知识点:

北方各族长期杂居,生产、生活和习俗上已与汉人趋同。

拓跋部内迁较晚,保留较多鲜卑旧俗。

文化差异造成治理难题,推动改革需求。

【设计意图】

通过史料归纳民族交融的具体表现,培养学生史料实证能力;通过情境设问引导学生换位思考,理解改革的必要性,发展历史思维中的“因果关系”意识。

孝文帝改革的推动者

【教师活动】

材料3:

“太后临朝称制,威福兼作,朝野清肃。始设三长制,均田赋,兴学校,敦教化。” ——《资治通鉴·齐纪二》

问题:冯太后在孝文帝年幼时主持朝政,她推行了哪些重要制度?这些制度对后来的改革有何作用?

【学生活动】

学生阅读材料,查找“三长制”“均田制”“兴学校”等关键词,结合课本内容简要说明其功能,并绘制“冯太后改革措施”思维导图,展示其与孝文帝后期改革的联系。

【教师活动】

分析点评:

冯太后是北魏汉化改革的实际奠基者。她推行的三长制加强了对基层的控制,均田制促进了农业恢复,兴办学校则推动了儒家文化的传播。这些制度为孝文帝全面汉化打下了政治、经济和文化基础。孝文帝深受其影响,在她去世后继续深化改革。

总结知识点:

孝文帝年幼即位,由祖母冯太后临朝听政。

冯太后推行三长制、均田制、兴办教育等改革。

她的改革推动鲜卑人汉化,为孝文帝改革奠定基础。

【设计意图】

突出冯太后在改革中的关键作用,避免将改革归功于单一帝王,培养学生全面评价历史人物的能力;通过思维导图梳理制度关联,提升知识整合能力。

迁都洛阳与汉化措施

【教师活动】

材料4:

“帝欲迁都洛阳,恐众心恋旧,乃议大举南伐……遂引师发平城,经恒岭,至洛阳。” ——《魏书·高祖纪》

▲图片注释:北魏孝文帝迁都洛阳路线图

问题:孝文帝为何以“南伐”为名迁都?迁都对推行汉化政策有何重要意义?

【学生活动】

学生观察迁都路线图(如有),模拟“朝廷议事”情境,分角色扮演鲜卑贵族与支持汉化的官员,辩论是否应迁都洛阳。之后归纳迁都的政治与文化意义。

【教师活动】

分析点评:

孝文帝借“南伐”之名行迁都之实,是为了减少守旧贵族的阻力。迁都洛阳使鲜卑统治集团深入中原腹地,脱离旧贵族势力中心平城(今山西大同),有利于摆脱鲜卑旧俗束缚。洛阳作为汉文化中心,为全面推行汉化提供了环境支持。

总结知识点:

494年,孝文帝迁都洛阳。

迁都策略巧妙,减少改革阻力。

洛阳地处中原,利于推行汉化政策。

【设计意图】

通过角色扮演增强课堂参与感,理解改革中的政治智慧;结合地图强化空间认知,培养学生“历史叙述”与“历史理解”能力。

汉化措施的具体内容

【教师活动】

材料5:

“诏不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。” ——《魏书·高祖纪》

材料6:

“代人南迁者,悉改姓氏,如拓跋氏改为元氏,独孤氏改为刘氏。” ——《通典·礼典》

材料7:

“诏尚书李冲选中原高门,与鲜卑八姓通婚。” ——《北史·李冲传》

问题:三项诏令分别针对哪些方面进行改革?这些措施如何促进民族交融?

【学生活动】

学生分组研读三则材料,对应填写“汉化措施分类表”(语言、服饰、姓氏、婚姻等),并讨论:哪一项措施最难推行?为什么?

【教师活动】

分析点评:

三则材料分别体现语言、姓氏和婚姻方面的汉化政策。禁用鲜卑语、改穿汉服、改鲜卑姓为汉姓、鼓励通婚,都是从日常生活入手,打破民族界限。尤其是通婚政策,直接促进血缘融合,是最深层次的民族交融方式。这些措施虽遭部分贵族反对,但长期来看极大加速了鲜卑族的汉化进程。

总结知识点:

官员在朝廷必须说汉语,禁用鲜卑语。

以汉服代替鲜卑服。

改鲜卑姓为汉姓(如拓跋→元)。

鼓励鲜卑贵族与汉人贵族通婚。

这些措施促进民族交融,巩固统治。

【设计意图】

通过原始诏令材料训练学生解读文言史料的能力,分类归纳提升信息处理技能;讨论“最难推行”激发批判性思维,深化对改革阻力的理解。

改革的影响与民族交融

【教师活动】

材料8:

“自是鲜卑子弟,皆读《诗》《书》,习礼乐,不复以驰射为业。” ——《南齐书·魏虏传》

问题:材料反映了鲜卑社会发生了怎样的变化?这种变化对中华民族的发展有何意义?

【学生活动】

学生结合材料与前面所学,撰写一段80字左右的“历史短评”:评价孝文帝改革是否成功,并说明理由。

【教师活动】

分析点评:

材料表明,鲜卑贵族子弟已转向学习儒家经典、礼仪音乐,生活方式由尚武转向重文,说明汉化已深入社会核心。孝文帝改革虽有强制色彩,但顺应了北方民族交融的历史趋势,不仅巩固了北魏统治,也为隋唐统一多民族国家的形成奠定了基础。

总结知识点:

孝文帝改革促进鲜卑人全面汉化。

改善了鲜卑与汉人的关系。

推动北方民族交融,为统一多民族国家发展创造条件。

【设计意图】

通过撰写短评培养学生历史表达能力,实现“论从史出”;引导学生从长时段理解改革的历史意义,落实“家国情怀”核心素养。

北朝政权更替

北朝政权更替

【教师活动】

材料1:

“初,魏道武帝置六镇于北边,以御柔然。其时将士皆以勋贵子弟为之,待遇优厚。及迁都洛阳,镇人不复被宠,皆为府户,役同厮养。”

——《周书·文帝纪》

▲北朝政权更替示意图

问题:根据材料和示意图,你能分析六镇军人地位变化的原因及其后果吗?

【学生活动】

学生分组阅读材料1,结合教材中的“北朝政权更替示意图”,完成以下任务:

在示意图中标注北魏、东魏、西魏、北齐、北周的地理位置与更替顺序;

从材料中提取关键词(如“御柔然”“迁都洛阳”“役同厮养”),分析六镇军人由盛转衰的过程;

小组讨论:六镇兵变为何会引发北魏分裂?尝试用因果逻辑链表达。

【教师活动】

教师巡视指导,针对学生讨论中的典型回答进行点评:

若学生指出“迁都洛阳”导致六镇边缘化,可结合示意图说明洛阳位于中原南部,政治中心南移使北方军镇失去战略核心地位;

若学生提到“待遇变化”,则引导其联系北魏孝文帝汉化改革背景(初中已学),说明鲜卑贵族南迁后,留守边镇者多为中下层军人,逐渐被中央忽视;

结合材料中“役同厮养”强调身份落差,激发兵变情绪;

利用示意图清晰展示:六镇兵变(523年)→尔朱荣崛起→高欢控制东魏→宇文泰掌控西魏→东魏被北齐取代,西魏被北周取代的政权更替路径。

总结知识点:

北魏设立六镇防御柔然,初期地位重要;

孝文帝迁都洛阳后,六镇军事地位下降,军人待遇降低,引发不满;

六镇兵变动摇北魏统治,最终导致其分裂为东魏与西魏;

东魏被高洋建立的北齐取代,西魏被宇文觉建立的北周取代。

【设计意图】

通过原始史料与示意图结合,培养学生提取信息、分析历史变迁因果关系的能力。分组活动促进合作探究,问题设计紧扣“地位变化—情绪积累—社会动荡—政权分裂”的逻辑链条,发展学生的历史思维。同时借助地图强化空间意识,符合初中生认知特点,为后续理解“北周统一北方”奠定基础。

北方地区的民族交融

北方地区的民族交融

【教师活动】

材料1:

“自晋氏迁流,中原荡覆,衣冠避难,多所萃止。人物既殊,风俗亦异,胡化汉风,渐相染袭。”

——《魏书·高祖纪》

材料2:

“(北魏)孝文帝诏:‘今欲断诸北语,一从正音……三十以下,见在朝廷之人,语音不听仍旧。’”

——《北史·魏本纪》

▲甘肃嘉峪关魏晋墓砖画《采桑图》

图中左侧女子正在采桑,右侧一孩童在护桑。有学者认为这个女子是龟兹人。

问题:

从《采桑图》和两则史料中,你能看出当时北方各民族之间在经济、文化、语言等方面有哪些交流与变化?这些现象说明了什么?

【学生活动】

学生分组观察《采桑图》,结合两则史料进行5分钟小组讨论,完成以下任务:

观察图片中人物的活动,推测其从事的生产方式,并判断是否属于游牧或农耕;

分析材料1中“胡化汉风,渐相染袭”的含义;

解读材料2中北魏孝文帝的语言政策,思考其对民族关系的影响;

每组派代表用一句话概括“民族交融”的表现。

【教师活动】

结合学生回答进行点评与深入讲解:

针对《采桑图》:图中女子采桑、孩童护桑,反映的是典型的农耕经济活动。桑蚕业是中原汉族长期发展的产业。若该女子确为龟兹人(西域民族),则说明外来民族已参与到汉族传统的农业生产中,体现了生产方式的转变。

材料1提到“胡化汉风”,即少数民族接受汉族风俗,同时也隐含汉族也受到“胡化”影响,体现双向交流。“衣冠避难,多所萃止”说明中原人口南迁,北方则成为多民族杂居区,为交融提供空间基础。

材料2中孝文帝强制推行汉语,禁止鲜卑语,说明政权主动推动文化统一。这种自上而下的改革加速了语言融合,使汉语成为北方通用语,促进不同民族间的沟通与认同。

总结知识点:

内迁各族逐渐由游牧转向定居农业,与汉人错居杂处,经济交往密切。

汉族吸收北方民族的畜牧经验及生活用品,各族在食物、服饰、用具等方面相互影响。

十六国北朝统治者多沿用中原统治方式,争取汉族士人支持,推动制度融合。

北魏孝文帝改革后,汉语成为北方通用语言,文化交融加深。

各族在长期共处中心理认同增强,“胡”“汉”界限逐渐模糊。

北朝后期,北方出现大规模民族交融,为隋唐统一多民族国家奠定基础。

【设计意图】

通过真实史料与考古图像相结合,引导学生从具体材料出发,观察、分析民族交融的经济基础与文化表现,培养史料实证与历史解释能力。图片与文字材料互为印证,帮助学生理解抽象概念“民族交融”的具体形态。小组合作提升自主学习与表达能力,教师适时点拨确保知识准确建构,符合新课改倡导的“以学生为主体、教师为主导”的探究式学习理念。

课后任务

【任务主题】探究魏晋南北朝时期的民族交融与历史变迁

【基础任务】

【知识梳理】阅读教材内容,绘制“淝水之战”与“北魏孝文帝改革”时间轴,标注关键事件(如前秦统一北方、淝水之战时间与结果、孝文帝迁都洛阳、北周统一北方等),并简要说明其历史影响。

【进阶任务】

【历史分析】结合“淝水之战”示意图与“北朝政权更替”示意图,分析前秦战败与北魏统一北方的地理、军事、政治因素,撰写200字左右的小论文,探讨民族政权更替对北方统一的影响。

【拓展任务】

【跨学科探究】

语文融合:以“风声鹤唳,草木皆兵”为切入点,赏析《晋书·谢玄传》相关段落,理解成语背后的历史情境与文学表达。

艺术融合:观察“甘肃嘉峪关魏晋墓砖画《采桑图》”,尝试临摹图中人物形象,并结合历史背景,撰写一段描述性文字,展现当时民族交融的生活场景。

地理融合:在地图上标注北魏迁都路线、六镇位置及北周灭北齐的主要战役地点,分析地理因素对政权变迁的影响。

【设计意图】通过知识梳理、历史分析与跨学科探究,帮助学生理解魏晋南北朝时期民族交融的历史进程,提升史料解读、语言表达与综合思维能力,增强对中华民族多元一体格局的认识。

板书设计

一、淝水之战

二、北魏孝文帝改革

三、北朝政权更替

四、北方地区的民族交融

教学反思

本节课内容涉及淝水之战与北魏孝文帝改革等重要历史事件,教材信息量大、时间线复杂,适合采用讲授与图示结合的方式,并辅以启发式提问。教学中通过时间轴梳理和地图演示,帮助学生建立空间与时间的联系,增强了理解效果。语言表达上,注重节奏变化与关键词强调,使学生能把握重点。但在小组讨论环节中部分学生参与度不高,互动深度不足。今后应设计更具引导性的问题,激发学生主动思考,提升课堂参与感。

课标分析

本课内容对应课程标准中“了解魏晋南北朝时期民族融合的史实,理解民族交往交流交融对中华民族发展的意义”的要求。教材通过淝水之战、北魏孝文帝改革、北朝政权更替及北方民族交融等内容,展现了魏晋南北朝时期北方民族关系的演变过程。课标强调学生应掌握民族融合的表现与影响,理解历史发展中的多元一体格局,增强民族认同感和中华民族共同体意识。

课前任务

课前任务

前秦是由________族的苻氏建立的政权,一度统一了________。

苻坚重用汉人________,使前秦兵强国富,但在攻伐________一事上未能听从其劝告。

淾水之战发生于________年,前秦出动约________万大军,东晋派兵________万迎战。

淾水之战中,苻坚误将八公山上的________当作晋军,心生畏惧。

淾水之战后,前秦________,北方再度陷入分裂和________局面。

北魏是由________族的拓跋部建立的,于________年统一北方。

北魏孝文帝改革中,迁都至________,并推行________、改汉姓、通婚等汉化措施。

北魏后期,六镇兵变导致北魏分裂为________和________。

北周于________年灭掉北齐,北方重归统一,为________统一全国打下基础。

魏晋以来,北方各族与汉族在经济上密切交往,生产方式逐渐由________转向农业。

北魏孝文帝改革后,成为北方主要的通用语言,民族隔阂趋于。

北方地区的民族交融为________时期统一多民族国家的发展奠定了基础。

参考答案

氐;北方

王猛;东晋

383;90;8

草木

瓦解;混战

鲜卑;439

洛阳;说汉语

东魏;西魏

577;隋朝

畜牧业

汉语;消解

隋唐

课堂练习

第1题

【题文】以下四张学习卡片上的内容,可提炼的学习主题是( )

朝代:汉朝

人物:张骞

事件:张骞通西域 朝代:北魏

人物:孝文帝

事件:革除鲜卑旧俗,接受汉族先进文化 朝代:唐朝

人物:文成公主

事件:唐蕃和亲 朝代:元朝

人物:

事件:回族的形成

A.国家统一 B.经济繁荣 C.民族交融 D.对外交往

【答案】C

第2题

【题文】有学者探究了中国古代部分王朝选择都城的主要原因,结合所学知识,可将表格补充完整的一项是( )

人物 都城 定都的主要原因

商王盘庚 股 土地肥沃

汉高祖刘邦 长安 易守难攻

北魏孝文帝拓跋宏 洛阳 ▲

明成祖朱棣 北京 威慑地方

A.发迹之地 B.军事需要 C.宗教信仰 D.推行改革

【答案】D

第3题

【题文】公元493年,孝文帝将国都从平城(今山西大同)迁到洛阳,如图为北魏迁都路线图。据如图分析,下列关于北魏迁都的说法,正确的是( )

A.迁都推动了北方的统一 B.有利于促进民族的交融

C.促进了游牧经济的发展 D.反映当时经济重心南移

【答案】B

课堂总结

【教师活动】

通过本课学习,我们了解了淝水之战导致前秦迅速瓦解,北方再度分裂;北魏孝文帝通过迁都洛阳和推行汉化政策,促进了北方民族交融;北朝政权更替最终由北周统一北方,为隋朝统一全国奠定基础。这一时期虽然战乱频繁,但民族交往不断加深,汉语逐渐成为通用语言,经济文化相互融合,推动了中华民族多元一体格局的形成。同学们要认识到:统一与分裂、战争与和平都是历史发展的组成部分,民族交融是中华文明不断发展的重要动力。

拓展迁移

材料:北魏孝文帝改革后,鲜卑贵族逐渐接受儒家文化,部分人甚至能作诗赋文,与汉族士人交往密切。但也有部分鲜卑人因失去传统生活方式而心生不满。

问题:如何看待孝文帝汉化政策对鲜卑族身份认同的双重影响?

答案:孝文帝的汉化政策促进了民族交融和国家治理,使鲜卑族逐步融入中原文明,提升了政治与文化认同。然而,强制推行汉化也导致部分鲜卑人失去本民族语言、习俗和身份认同,引发内部矛盾。这种文化融合与身份认同之间的张力,体现了民族政策在推动统一与维护多元之间的复杂平衡。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史