第20课 三国两晋南北朝时期的科技与文化 教学设计

文档属性

| 名称 | 第20课 三国两晋南北朝时期的科技与文化 教学设计 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第20课 三国两晋南北朝时期的科技与文化

教材分析

本课内容涉及三国两晋南北朝时期,主要讲述了贾思勰与《齐民要术》、祖冲之的科学成就、书法与绘画艺术的发展以及佛教石窟和文学成就等内容。本课上承农业与科技发展的历史脉络,下启隋唐文化繁荣,具有承前启后的作用。在教学中,应引导学生理解这一时期科技、文化成就不仅体现了古人对自然与生活的探索精神,也反映了社会变迁对文化发展的影响,同时通过分析图文资料,帮助学生掌握历史信息的获取方法,增强民族自豪感和文化认同感。

学情分析

学生在小学阶段已接触过中国古代文化名人和科技成果的简单介绍,对贾思勰、祖冲之、王羲之等人物有初步印象,也具备一定的图文结合理解能力。初中生正处于形象思维向抽象思维过渡阶段,对生动故事和直观图片(如《兰亭集序》摹本、云冈石窟造像)兴趣浓厚,但对农业技术、数学原理、书法演变等深层内容理解尚浅。本课重在引导学生通过阅读图文资料,理解古代科技与文化的成就及其现实价值,难点在于认识《齐民要术》的科学精神、祖冲之计算圆周率的严谨态度,以及书法艺术的发展脉络,要求学生能结合材料进行归纳与表达,提升历史理解和文化认同感。

教学目标

【唯物史观】通过分析贾思勰、祖冲之等科学家的贡献及《齐民要术》《缀术》等内容,使学生理解科学技术的发展与社会生产、民生需求之间的相互关系,认识历史人物在推动社会进步中的作用。

【时空观念】通过梳理三国两晋南北朝时期科技、书法、绘画、石窟艺术等成就,使学生建立该时期在时间发展和空间分布上的文化脉络。

【史料实证】通过阅读《齐民要术》《缀术》《兰亭集序》《女史箴图》等图文资料,使学生初步掌握从历史文献和艺术作品中提取信息、验证历史的方法。

【历史解释】通过比较王羲之书法、顾恺之绘画与云冈、龙门石窟艺术,使学生理解这一时期文化成就的多元性与融合性,提升对历史现象的解释能力。

【家国情怀】通过了解古代科学家和艺术家的贡献,使学生增强民族自豪感,感悟中华文化的深厚底蕴与独特价值。

重点难点

重点:贾思勰与《齐民要术》、祖冲之的科学成就、王羲之与书法艺术

难点:古代农学思想的现实意义、圆周率计算的历史价值、书法艺术风格的演变

课堂导入

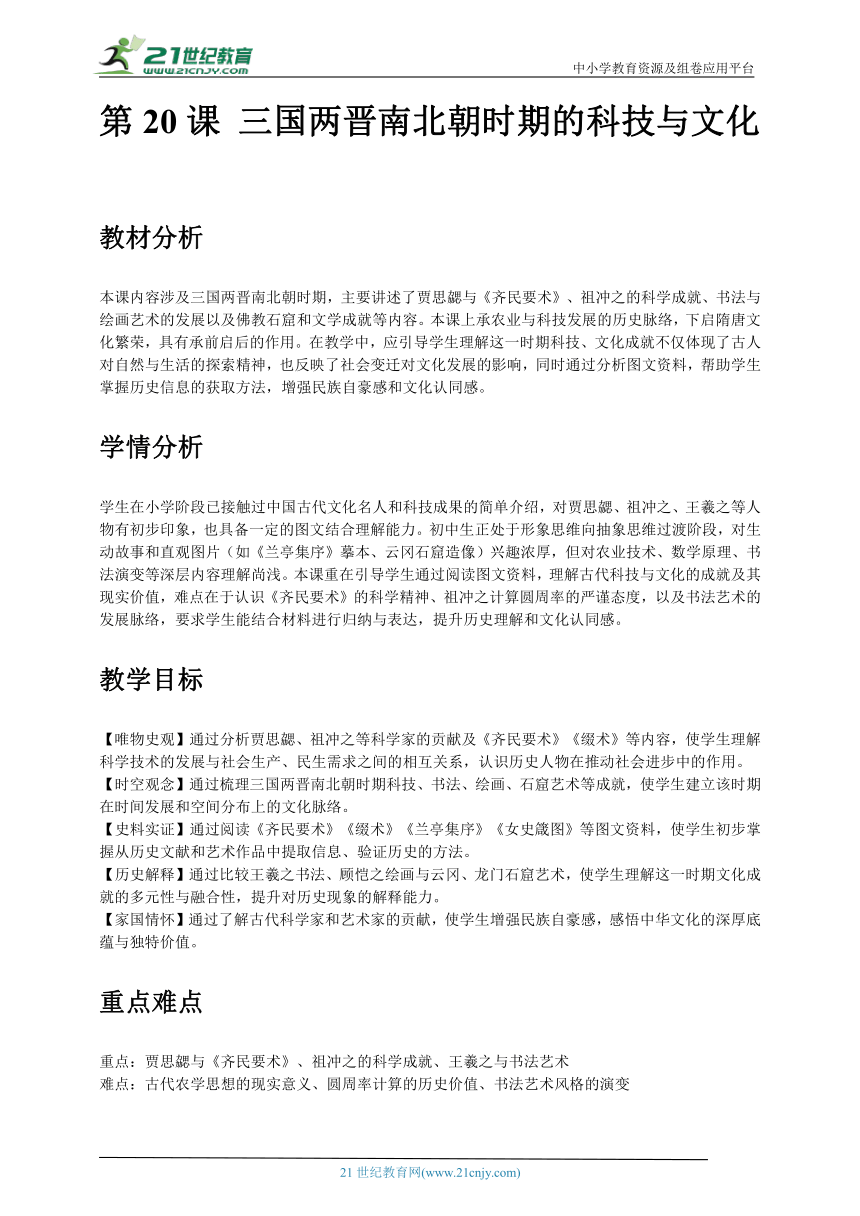

【教师活动】教师展示北魏星象图,引导学生观察星象图的细节,并讲述古人如何通过观察星空来认识世界。

【展示材料】

▲北魏贵族墓室顶部的星象图,描绘了300多颗星星,并用连线标出星座。

【提出问题】

同学们,你们知道古人没有现代科技,是怎么观察和记录星星的吗?

看到这幅星象图,你觉得它可能有什么特别的用途呢?

【设计意图】通过直观的图片,激发学生对古代天文学的兴趣,引导学生思考古人如何认识自然、记录知识,为学习三国两晋南北朝时期的科技文化成就做好铺垫。

探究新知

贾思勰和《齐民要术》

贾思勰和《齐民要术》

【教师活动】

材料1:

“顺天时,量地利,则用力少而成功多。任情返道,劳而无获。”

——《齐民要术·种谷第三》

▲《齐民要术》书影

问题:从这句古文可以看出,贾思勰认为农业生产应该遵循什么原则?结合生活经验,想一想为什么“顺天时、量地利”很重要?

【学生活动】

学生分组阅读材料1,结合图片观察《齐民要术》的书影,讨论以下问题:

这本书可能记录了哪些内容?

“顺天时,量地利”是什么意思?你能举出一个农民根据季节或土地特点安排农事的例子吗?

每组派代表发言,尝试用自己的话解释贾思勰的农业思想。

【教师活动】

教师结合学生回答进行点评:

同学们提到的“春天播种、秋天收割”“南方种水稻、北方种小麦”都是很好的例子,说明大家已经理解了“顺天时,量地利”的含义。这句话的意思是:要顺应气候季节的变化,衡量土地的肥沃与特性,这样才能用较少的力气获得更大的收成。如果凭主观意愿随意耕种,就会白费力气、没有收获。

再引导学生观察《齐民要术》书影:这本书成书于北朝时期,距今已有1400多年,是我国现存最早的一部完整的农书。书名中的“齐民”指的是平民百姓,“要术”就是重要的技术,合起来就是“老百姓谋生的重要方法”。这说明贾思勰写书的目的不是为了做官或扬名,而是为了帮助农民提高生产效率,改善生活。

进一步讲解:贾思勰曾任地方官员(郡守),但他非常重视农业。他不仅查阅古代文献,还收集民间谚语和农民的实际经验,并亲自在实践中验证这些方法是否有效。这种重视实践、尊重群众智慧的做法,体现了中国古代科学家以民生为本的务实精神。

总结知识点:

《齐民要术》是北朝贾思勰撰写的我国现存最早的一部完整的农书。

书中强调农业生产要“顺天时,量地利”,即遵循自然规律、因地制宜、不误农时。

贾思勰注重整理古籍知识、吸收民间经验,并通过实践加以验证。

该书总结了农、林、牧、副、渔等方面的生产技术,内容丰富,提倡改进技术和工具,主张多种经营和商品生产。

《齐民要术》反映出当时农业生产技术水平高,在世界农学史上具有重要地位。

【设计意图】

通过引用《齐民要术》原文创设历史情境,引导学生从原始史料中提取关键信息,培养史料实证意识;结合书影图片增强直观感受,提升历史感知力;以贴近生活的启发性问题激发兴趣,促进学生联系现实理解古代农业智慧;小组讨论活动锻炼合作学习与表达能力;教师点评紧扣教材内容,帮助学生构建系统知识框架,落实“探究新知”的教学目标,发展历史思维能力和自主学习能力。

科学家祖冲之

科学家祖冲之

【教师活动】

材料1:

“(祖冲之)少聪敏,有思理,自修《九章》,究其深奥。”

——《南史·文学传·祖冲之传》

材料2:

“冲之解钟律,工算术,探赜(zé)索隐,钩深致远。”

——《南齐书·文学传》

▲图片注释:算筹示意图,表示数字的纵横排列方式

问题:

结合材料与图片,你认为祖冲之取得科学成就的原因有哪些?算筹作为古代计算工具,对他的研究可能起到什么作用?

【学生活动】

学生分组阅读两则史料,观察算筹图示,讨论以下问题:

从材料中找出描述祖冲之个人品质的关键词;

根据算筹图片,尝试用画线方式模拟“314”如何用算筹表示(个位纵式、十位横式、百位纵式);

推测在没有现代计算器的情况下,完成圆周率精确计算需要怎样的精神和方法?

【教师活动】

分析学生作答:

部分学生可能指出“聪敏”“思理”“自修”体现祖冲之勤奋好学、善于独立思考;也有学生注意到“工算术”“钩深致远”说明他精通数学且追求深度。教师应肯定这些解读,并引导学生关注“自修《九章》”——说明他主动学习前人成果,不盲从权威,呼应教材中“治学严谨,从不盲从”。

结合图片讲解:

算筹以纵横相间的方式表示不同数位,如“314”写作:百位“3”用纵式三根竖棒,十位“1”用横式一根横棒,个位“4”用纵式四根竖棒。空位代表“0”。这种系统化的记数法使复杂运算成为可能。祖冲之正是依靠这样的工具,进行上万次加减乘除运算,才将圆周率推算到小数点后第七位。

强调:

这项计算工作量极大,需极强的耐心与精确性。祖冲之能完成,既依赖算筹这一有效工具,更离不开他严谨的治学态度和坚持不懈的科学精神。

总结知识点:

祖冲之是南朝宋齐之际的杰出科学家,在数学、天文历法、机械制造方面均有重大贡献。

他治学严谨,不盲从权威,注重继承与发展前人成果。

算筹是中国古代重要的计算工具,采用纵横相间的表示法进行数字记录与运算。

算筹的使用为复杂数学计算提供了技术支持,是古代科技发展的重要基础。

【设计意图】

通过引入正史记载的原始史料,培养学生从文献中提取有效信息的能力;结合算筹图片进行数位表示模拟,增强对古代科技工具的理解,提升空间思维与跨学科认知。问题设计引导学生由表及里地分析科学家成功的内在品质与外部条件,促进历史思维中的“因果分析”与“历史解释”能力发展,契合新课改倡导的自主探究与核心素养培育目标。

数学成就:圆周率与《缀术》

【教师活动】

材料3:

“(祖冲之)以圆幂(面积)求周,更开密法,别创新率,正数在三丈一尺四寸一分五厘九毫二秒六忽,不尽者乞之于微。”

——《隋书·律历志》

问题:

材料中的“正数”指的是什么?“乞之于微”反映了祖冲之对精度怎样的追求?这与教材中“精确到小数点后第七位”有何关联?

【学生活动】

学生阅读材料,结合教材内容完成任务:

将文言文中的“三丈一尺四寸一分五厘九毫二秒六忽”换算为现代小数(提示:古代长度单位对应数值);

查阅资料或小组讨论“忽”是最小单位,说明祖冲之为何还要说“不尽者乞之于微”;

思考:为什么《缀术》被称为“数学名著”,却在宋代以后失传?这对后人研究祖冲之带来什么影响?

【教师活动】

分析学生作答:

学生通过换算可得该数值约为3.1415926,接近现代π值。教师指出,“乞之于微”意为“向更细微处寻求”,表明祖冲之意识到仍有误差,体现其追求极致精确的科学态度。

补充讲解:

《缀术》是祖冲之与其子祖暅合著的数学专著,内容涉及复杂几何、高次方程等,曾被唐代列为官学教材,因难度过高“学官莫能究其深奥”而逐渐失传。它的失传使得我们无法全面了解祖冲之的完整数学体系,凸显古代科技文献传承的重要性。

总结知识点:

祖冲之将圆周率精确到3.1415926~3.1415927之间,领先世界近千年。

他采用刘徽的“割圆术”并加以改进,通过计算正多边形周长逼近圆周。

《缀术》是其数学研究成果的集大成之作,代表当时中国数学最高水平。

该书因内容艰深,后世流传不广,导致部分成果未能延续发展。

【设计意图】

通过解读《隋书》原始记载,训练学生初步阅读浅近文言史料的能力,理解古代科学表达方式;换算练习融合数学知识,体现跨学科整合;探讨《缀术》失传的影响,引导学生反思科技传承的社会条件,培养历史批判性思维。

天文历法贡献

【教师活动】

材料4:

“大明历以元嘉十九年为历元,岁差定为四十五年一摄一度。”

——《宋书·律历志》

材料5:

“(祖冲之)校验日月行度,每至交会,预算不差毫厘。”

——《南史·祖冲之传》

问题:

什么是“岁差”?材料中“四十五年一摄一度”说明祖冲之如何改进历法?“预算不差毫厘”体现了他怎样的观测与计算能力?

【学生活动】

学生查阅课本与辅助资料,完成以下任务:

解释“岁差”概念(地球自转轴缓慢摆动导致春分点西移);

计算按祖冲之岁差数据,一回归年比此前历法更精确多少;

讨论:为何精确测算一年时间对农业社会至关重要?

【教师活动】

分析学生作答:

部分学生能指出岁差影响节气位置,若不修正会导致历法与季节脱节。教师进一步说明:此前历法未充分考虑岁差,祖冲之首次将其引入历法计算,使《大明历》能更准确预测日月食和节气。

结合教材内容强调:

祖冲之所测一年时间为365.2428148日,与现代测定值365.2421988日相比,仅差约50秒,精度极高。这得益于长期天文观测与精密数学推算的结合。

补充:

《大明历》虽初遭反对,后经其子祖暅坚持推行,最终被梁朝采用,成为中国历法史上的重要里程碑。

总结知识点:

祖冲之创制《大明历》,是中国古代第一部引入“岁差”概念的正式颁行历法。

他通过长期观测与计算,使一年长度测算误差小于50秒。

《大明历》提高了节气、日月食预测的准确性,具有重要实用价值。

其天文成就体现了观测与理论计算相结合的科学方法。

【设计意图】

通过分析原始历法术语,帮助学生理解古代天文学的核心概念;结合现代科学知识解释“岁差”,实现古今知识对接;讨论历法与农业的关系,增强历史与现实的联系,培养学生“历史理解”与“时空观念”素养。

机械制造成就

【教师活动】

材料6:

“(祖冲之)又造千里船,于新亭江试之,日行百余里。”

——《南史·祖冲之传》

材料7:

“指南车,驾四马,车中立木人,伸臂南指,虽绕曲回转,手常指南。”

——《古今注·舆服》

问题:

根据材料,千里船和指南车分别解决了什么实际问题?“日行百余里”“手常指南”说明这些发明具备哪些技术特点?

【学生活动】

学生分组完成任务:

制作简易表格对比两项发明的功能、动力来源、应用场景;

结合生活经验,讨论古代没有GPS和发动机,如何实现“自动指南”和“快速航行”;

想象并描述:如果你生活在南朝,看到千里船或指南车,会有何感受?

【教师活动】

分析学生作答:

学生可能提出千里船利用风力或踏轮推进,实现高效运输;指南车通过齿轮传动系统保持木人方向不变,体现机械设计智慧。教师应肯定其合理推测,并指出:

千里船可能是脚踏轮船的早期形态,靠人力踩踏带动桨轮;

指南车并非磁性指南,而是纯机械装置,利用差速齿轮原理自动校正方向。

强调:

这两项发明展现了祖冲之将理论知识转化为实用技术的能力,体现了中国古代“知行合一”的科技传统。

总结知识点:

祖冲之制造千里船,实现“日行百余里”,是古代高效水上交通工具的代表。

他复原并改进指南车,利用机械传动实现方向恒定,称为“司方如一”。

这些发明服务于交通、军事等领域,体现科技服务于社会的实际价值。

其机械制造成就反映中国古代工程技术的高度发展。

【设计意图】

通过对比分析与情境想象,激发学生对古代科技的兴趣;引导学生从功能、原理、应用多角度理解发明价值,培养“历史解释”与“技术思维”能力;通过“如果没有现代科技”的设问,增强历史代入感,深化对古人智慧的尊重与理解。

灿烂的文化

灿烂的文化

【教师活动】

材料1:东汉蔡伦改进造纸术,“用树肤、麻头及敝布、鱼网以为纸”。——《后汉书·蔡伦传》

材料2:西晋卫恒《四体书势》载:“汉初有王次仲者,始以隶字作楷法。至东汉末,锺繇变之,真书行焉。”

▲锺繇楷书《宣示表》刻石(局部)

问题:结合材料和图片,分析为什么汉代造纸术的发展为书法艺术的兴起创造了条件?锺繇的书法在字体演变中起到了什么作用?

【学生活动】

学生分组阅读材料,观察《宣示表》刻石局部图片,从书写材质、字体特点两个角度讨论问题,并尝试归纳造纸术与书法发展的关系,以及锺繇在楷书形成中的地位。

【教师活动】

造纸术的发明,特别是蔡伦改进造纸工艺后,纸张成本降低、易于书写和保存,取代了笨重的竹简和昂贵的帛书,使书写更加普及。这为书法从实用记录转向艺术表现提供了物质基础。

结合《宣示表》图片可见,锺繇的楷书笔画清晰、结构规整,已脱离隶书的波磔特征,展现出“刚柔兼备”的风格。材料中提到“锺繇变之,真书行焉”,说明他将早期隶书中演化的楷法系统化,推动楷书走向成熟,是楷书的奠基者之一。

总结知识点:

造纸术的改进为书法艺术发展提供了廉价、便捷的书写载体。

锺繇吸收汉末众家之长,尤擅楷书,推动楷书成为独立书体。

西晋设立书博士,专门教授锺繇、胡昭书体,标志书法走向专业化。

【设计意图】

通过引入《后汉书》《四体书势》等原始记载,结合《宣示表》图像,引导学生理解技术进步(造纸术)与文化发展(书法)之间的互动关系,培养学生“技术—文化”关联思维;同时借助史料分析人物贡献,提升史料实证能力。

书圣王羲之

【教师活动】

材料3:南朝虞龢《论书表》记载:“羲之书云:‘顷寻诸名书,钟、张信为绝伦,其余不足观。’”

材料4:唐太宗李世民评王羲之书法:“尽善尽美……心摹手追,此人而已。”——《晋书·王羲之传》

▲《兰亭集序》(摹本)

问题:结合材料和图片,说说王羲之的书法为何被称为“古今之冠”?《兰亭集序》摹本中的“之”字有何特点?反映了怎样的艺术追求?

【学生活动】

学生观察《兰亭集序》摹本图片,重点寻找不同形态的“之”字,结合材料讨论王羲之书法的艺术价值,分析其博采众长、推陈出新的特点。

【教师活动】

材料显示,王羲之本人曾推崇钟繇、张芝,但他并不拘泥于前人,而是“兼善诸体”,将行、楷、草书推向新高度。唐太宗称其“尽善尽美”,说明其书法在后世影响深远。

《兰亭集序》摹本中20个“之”字形态各异,或舒展、或紧凑、或欹侧,体现了“同字异形”的艺术匠心,反映出对变化与和谐统一的极致追求。这种创新精神正是其被誉为“书圣”的重要原因。

总结知识点:

王羲之博采众长,精通行书、楷书、草书,代表作《兰亭集序》被誉为“天下第一行书”。

其书法摆脱隶、篆遗风,笔法自然流畅,结构多变,达到艺术高峰。

被后人尊为“书圣”,标志中国书法艺术进入成熟阶段。

【设计意图】

通过帝王评价与书法家自述双重史料,增强权威性;结合《兰亭集序》摹本直观感受书法之美,培养学生审美鉴赏力与细节观察能力,深化对“创新”在艺术发展中作用的理解。

北朝碑刻书法

【教师活动】

材料5:北魏郦道元《水经注》记载:“(洛阳)伊水左右,雕刻石像,千变万化,碑铭甚多。”

材料6:清代康有为《广艺舟双楫》评北魏碑刻:“魄力雄强,气象浑穆,意态奇逸。”

▲《张猛龙碑》拓片(局部)

问题:结合材料和图片,概括北魏碑刻书法的艺术风格,并分析其风格形成的历史背景。

【学生活动】

学生观察《张猛龙碑》拓片,注意笔画的力度与结构的方正感,结合材料讨论北魏书法“苍劲厚重、粗犷雄浑”的成因,联系北魏汉化政策进行思考。

【教师活动】

《张猛龙碑》笔画刚健有力,结构严谨而不失灵动,具有强烈的金石气息。材料中“魄力雄强”“气象浑穆”正是对此类碑刻的高度概括。

北魏统一北方后,孝文帝推行汉化改革,主动学习中原文化,包括书法艺术。同时,佛教兴盛促使大量碑刻出现,用于记功、造像题记。这些石刻需经工匠凿刻,形成质朴刚健的风格,与南方帖学柔美形成对比。

总结知识点:

北魏碑刻书法风格苍劲厚重、粗犷雄浑,代表作为《张猛龙碑》。

受中原文化影响及佛教传播推动,碑刻成为书法艺术的重要载体。

形成南北不同的书法审美取向,为后世“碑学”发展奠定基础。

【设计意图】

通过地理文献与后世评论结合,帮助学生建立“艺术风格—社会背景”的因果逻辑;利用拓片图像强化视觉感知,培养学生从艺术形式反推历史情境的能力。

顾恺之与绘画艺术

【教师活动】

材料7:南朝谢赫《古画品录》评顾恺之:“格体精微,笔无妄下,意存笔先。”

材料8:唐代张彦远《历代名画记》载:“顾恺之之迹,紧劲联绵,循环超忽,调格逸易,风趋电疾。”

▲《女史箴图》(摹本·局部)

▲《洛神赋图》(摹本·局部)

问题:结合材料和图片,分析顾恺之绘画的艺术特点。《女史箴图》和《洛神赋图》分别表现了什么主题?体现了怎样的绘画功能?

【学生活动】

学生观察两幅摹本局部,关注人物姿态、衣纹线条与场景布局,结合材料描述其“传神写照”“意存笔先”的特点,讨论绘画如何服务于道德教化与文学表达。

【教师活动】

《女史箴图》依据张华《女史箴》绘制,劝诫宫廷女性遵守礼法,体现绘画“成教化,助人伦”的社会功能。《洛神赋图》描绘曹植《洛神赋》意境,展现人神离别的哀婉情感,体现绘画与文学的融合。

两图线条如“春蚕吐丝”,连绵不断,富有节奏感,正合材料所言“紧劲联绵”。人物神态生动,注重“传神”,是中国早期人物画的典范。

总结知识点:

顾恺之是东晋最著名画家,擅长人物画,主张“以形写神”。

代表作《女史箴图》具教化功能,《洛神赋图》体现诗意表达。

绘画艺术达到新高度,山水画因山水诗兴起而萌芽。

【设计意图】

通过画论史料与图像互证,引导学生理解“传神”这一中国传统绘画核心理念;结合文学背景分析绘画主题,培养学生跨学科整合能力。

石窟艺术的成就

【教师活动】

材料9:北魏杨衒之《洛阳伽蓝记》载:“(龙门)寺观壮观,图画充盈,雕刻璀璨,世所罕见。”

材料10:唐代道宣《集神州三宝感通录》称云冈石窟:“雕饰奇伟,冠于一世。”

▲云冈石窟第20窟的造像

▲龙门石窟宾阳中洞的造像

问题:结合材料和图片,比较云冈与龙门石窟造像的艺术特点,并分析其艺术风格融合了哪些文化因素?

【学生活动】

学生对比两处造像图片:云冈造像高鼻深目、衣纹厚重,具西域风格;龙门造像面容清秀、服饰汉化,更显中原气质。结合材料讨论佛教艺术本土化的过程。

【教师活动】

云冈石窟早期造像受印度、中亚佛教艺术影响,形象雄伟,衣纹密集,体现外来风格;龙门石窟开凿于孝文帝迁都洛阳之后,造像逐渐汉化,面相清瘦,服饰宽袍大袖,融入秦汉雕塑传统。

材料中“雕饰奇伟”“图画充盈”说明石窟不仅是宗教场所,更是综合性的艺术工程。其雕刻技艺继承秦汉石刻传统,又吸收佛教造型元素,体现中外文化交流成果。

总结知识点:

云冈、龙门石窟是北朝佛教艺术代表,雕刻宏伟精巧。

融合秦汉雕塑传统与外来佛教艺术,体现文化交融。

石窟艺术反映统治者崇佛与民众信仰,兼具宗教与审美价值。

【设计意图】

通过对比图像与文献,引导学生发现艺术风格变迁背后的民族融合与文化适应过程,强化“交流互鉴”历史观,提升图像分析与文化比较能力。

范缜与《神灭论》

【教师活动】

材料11:范缜《神灭论》原文节选:“神即形也,形即神也,是以形存则神存,形谢则神灭也。”

材料12:《梁书·范缜传》载:“缜盛称无佛。王公贵戚或讥之,缜终不屈。”

问题:范缜提出“形谢则神灭”的观点,反映了怎样的思想立场?为什么他的理论会遭到贵族反对?

【学生活动】

学生阅读《神灭论》原文,理解“形神一体”思想,结合当时佛教盛行背景,讨论无神论思想的社会意义及其面临的阻力。

【教师活动】

范缜认为精神依赖肉体存在,如同“刃”与“利”,肉体消亡则精神不复存在。这一唯物观点挑战了佛教“轮回转生”“因果报应”的理论基础。

当时佛教广建寺庙、耗费民财,百姓负担沉重。范缜敢于直言“无佛”,揭露崇佛危害,体现了知识分子的社会责任感。贵族多信佛求福,故群起围攻,但他坚持真理,不为高官利诱所动。

总结知识点:

范缜撰写《神灭论》,提出“形神相即”“形谢神灭”的无神论思想。

其观点批判佛教迷信,具有朴素唯物主义色彩。

面对权贵压力坚持立场,体现独立人格与批判精神。

【设计意图】

引导学生从哲学角度理解历史现象,认识思想斗争的社会背景;通过范缜事迹弘扬理性精神与独立人格,落实历史学科育人功能。

文学领域的成就

【教师活动】

材料13:钟嵘《诗品》评曹操:“曹公古直,甚有悲凉之句。”

材料14:《南史·文学传》载:“陶潜(渊明)不为五斗米折腰……归隐田园,作诗率真自然。”

问题:结合材料,比较曹操与陶渊明诗歌风格的差异,并分析其风格形成的原因。

【学生活动】

学生结合所学诗歌(如《观沧海》《饮酒》),分析曹操诗风“刚健雄劲”与陶渊明“清新自然”的不同,联系时代背景与个人经历探讨原因。

【教师活动】

曹操身处乱世,身为政治家、军事家,其诗多抒发统一天下之志,语言质朴有力,充满豪情与悲凉,如“老骥伏枥,志在千里”。

陶渊明不满官场腐败,辞官归隐,诗歌描写田园生活,语言平实,意境恬淡,体现对自然与自由的向往。

南北朝民歌也各具特色:北朝《木兰诗》豪迈奔放,反映游牧民族气质;南朝《西洲曲》婉转缠绵,体现江南柔美风情。

总结知识点:

曹操父子诗歌风格刚健雄劲,体现建安风骨。

陶渊明开创田园诗派,风格朴实恬淡。

南北朝民歌各具地域特色:北朝慷慨豪迈,南朝细腻婉转。

【设计意图】

通过诗评史料引导学生分析文学风格与时代、个人经历的关系,培养学生“知人论世”的文学史思维,理解多元文化并存的历史图景。

课后任务

【任务主题】感悟古代科技与艺术的辉煌成就

【基础任务】(知识巩固类)

观察教材中《齐民要术》《缀术》《兰亭集序》《女史箴图》《云冈石窟》等图片,结合课文内容,制作“古代科技与艺术成就卡片”,简要介绍每项成就的作者、内容及历史地位。

【进阶任务】(能力提升类)

以“王羲之的书法艺术”为主题,临摹《兰亭集序》中的“之”字,尝试分析其结构变化与艺术美感,撰写100字左右的书法赏析短文,体会书法艺术的独特魅力。

【拓展任务】(跨学科探究类)

结合地理知识,在地图上标注祖冲之、贾思勰、王羲之、顾恺之、云冈石窟、龙门石窟的地理位置,分析地理环境对科技与艺术发展的影响;并用美术技法绘制一幅以“古代文化瑰宝”为主题的宣传海报,融合书法、绘画、石窟艺术元素。

【设计意图】通过图文结合、动手实践与跨学科探究,帮助学生深入理解三国两晋南北朝时期科技与艺术的辉煌成就,提升历史理解力、审美能力和综合探究能力。

板书设计

一、贾思勰与《齐民要术》

二、祖冲之的科学成就

三、书法艺术的发展

四、绘画艺术的成就

五、石窟艺术的代表

六、文学领域的成就

教学反思

本节课内容涵盖科技、书法、绘画与石窟艺术等多个领域,知识面广、信息量大,适合采用图文结合与案例分析法进行教学。通过展示《齐民要术》《兰亭集序》《女史箴图》《云冈石窟》等典型图片,增强了学生的直观认知,提升了学习兴趣。教学中注重引导学生理解历史人物的贡献及其时代价值,但在时间安排上略显紧凑,部分知识点如范缜《神灭论》的哲学内涵未能深入剖析。语言表达上,注重条理清晰、生动形象,但个别术语解释略显简略,影响学生深度理解。今后应合理分配教学节奏,提升语言表达的精准度与启发性,增强学生探究意识。

课标分析

本课内容符合《义务教育历史课程标准》中“了解中国古代重要科技成就和代表人物,认识中华文明的世界贡献”“感受中华优秀传统文化的魅力,增强民族自豪感”等要求。教材通过贾思勰与《齐民要术》、祖冲之的数学天文成就、书法艺术的发展、绘画与石窟艺术以及文学成就等内容,引导学生理解魏晋南北朝时期科技文化的多元发展,认识这一时期在中华文明发展中的承前启后作用,增强对中华优秀传统文化的认同感和自豪感。

课前任务

课前任务

北朝贾思勰撰写的《__________》,是我国现存最早的一部完整的农书。

《齐民要术》总结了农、林、__________、副、渔等方面的生产技术。

贾思勰主张农业生产要遵循自然规律,种植农作物要__________,不误农时。

祖冲之是__________宋齐之间的杰出科学家,在数学、天文历法和机械制造方面有重大成就。

祖冲之将圆周率精确到小数点后第__________位,领先世界近千年。

祖冲之创制的先进历法名为《__________》,后来由朝廷正式颁行。

东晋__________的书法艺术达到新高度,代表作《兰亭集序》被称为“天下第一行书”。

王羲之擅长多种书体,尤以__________最为著名,被后人誉为“书圣”。

东晋画家顾恺之的代表作有《女史箴图》和《__________》。

山西大同的__________和河南洛阳的龙门石窟是三国两晋南北朝时期最著名的佛教石窟。

南朝思想家范缜撰写《__________》,系统阐述了无神论思想。

曹操父子的诗风刚健雄劲,陶渊明的__________诗清新自然,朴实恬淡。

参考答案

齐民要术

牧

因地制宜

南朝

七

大明历

王羲之

楷书

洛神赋图

云冈石窟

神灭论

田园

课堂练习

第1题

【题文】他对书法的贡献在于“摒弃隶书遗意,创造出最宜抒发情感因素、极富韵致的行书书体”。这里的“他”是( )

A.刘徽 B.祖冲之 C.王羲之 D.顾恺之

【答案】C

第2题

【题文】山东省历史悠久,名人众多。下列山东历史名人与其成就对应正确的是( )

A.孟子——《道德经》 B.王羲之——《女史箴图》

C.贾思勰——《齐民要术》 D.李清照——《窦娥冤》

【答案】C

第3题

【题文】绘画是人类对美的追求的直观表现。赏析下面两幅绘画作品,从中可以得出二者在技艺上( )

《女史箴图》(局部) 作者:顾恺之(东晋)作品风格:线条优美活泼,注重人物神态的刻画,以形写神,用笔细劲连绵,富有个性。 《送子天王图》(局部)

作者:吴道子(唐)作品风格:吸收顾恺之的画风,注重线条,笔法简练;又改革传统线描法,融入晕染法的立体效果,颇有动感。

A.生动描绘了宫廷女官的生活 B.表现出继承基础上的创新

C.细腻表现了开放的社会风气 D.借鉴西方绘画的创作手法

【答案】B

课堂总结

【教师活动】

通过本课学习,我们了解了贾思勰与《齐民要术》的科学价值,祖冲之在数学与天文历法上的杰出贡献,以及书法、绘画和石窟艺术的发展成就。这些成果体现了我国古代科技文化的高度发展和以民为本、追求美的精神风貌。同学们要理解,科技进步与文化繁荣是社会发展的综合体现,历史的进步往往体现在人们认识自然、改造自然和审美追求的不断深化之中。

拓展迁移

材料:贾思勰在《齐民要术》中强调“因地制宜”“顺天时,量地利”,体现了古代农业对自然规律的尊重。这种思想不仅适用于农耕,也影响了后世的治国理念。

问题:贾思勰的“顺天时、量地利”思想对今天的农业发展和生态保护有何现实启示?

答案:这一思想强调尊重自然、顺应规律,对当今农业可持续发展和生态保护具有重要启示。现代农业应避免盲目扩张和资源透支,应结合气候、土壤、水资源等自然条件发展适宜的农业模式,如推广节水灌溉、轮作休耕等生态农业技术。同时,也提醒我们在乡村振兴中要注重区域特色,发展符合本地条件的农业产业,实现经济效益与生态效益的统一。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第20课 三国两晋南北朝时期的科技与文化

教材分析

本课内容涉及三国两晋南北朝时期,主要讲述了贾思勰与《齐民要术》、祖冲之的科学成就、书法与绘画艺术的发展以及佛教石窟和文学成就等内容。本课上承农业与科技发展的历史脉络,下启隋唐文化繁荣,具有承前启后的作用。在教学中,应引导学生理解这一时期科技、文化成就不仅体现了古人对自然与生活的探索精神,也反映了社会变迁对文化发展的影响,同时通过分析图文资料,帮助学生掌握历史信息的获取方法,增强民族自豪感和文化认同感。

学情分析

学生在小学阶段已接触过中国古代文化名人和科技成果的简单介绍,对贾思勰、祖冲之、王羲之等人物有初步印象,也具备一定的图文结合理解能力。初中生正处于形象思维向抽象思维过渡阶段,对生动故事和直观图片(如《兰亭集序》摹本、云冈石窟造像)兴趣浓厚,但对农业技术、数学原理、书法演变等深层内容理解尚浅。本课重在引导学生通过阅读图文资料,理解古代科技与文化的成就及其现实价值,难点在于认识《齐民要术》的科学精神、祖冲之计算圆周率的严谨态度,以及书法艺术的发展脉络,要求学生能结合材料进行归纳与表达,提升历史理解和文化认同感。

教学目标

【唯物史观】通过分析贾思勰、祖冲之等科学家的贡献及《齐民要术》《缀术》等内容,使学生理解科学技术的发展与社会生产、民生需求之间的相互关系,认识历史人物在推动社会进步中的作用。

【时空观念】通过梳理三国两晋南北朝时期科技、书法、绘画、石窟艺术等成就,使学生建立该时期在时间发展和空间分布上的文化脉络。

【史料实证】通过阅读《齐民要术》《缀术》《兰亭集序》《女史箴图》等图文资料,使学生初步掌握从历史文献和艺术作品中提取信息、验证历史的方法。

【历史解释】通过比较王羲之书法、顾恺之绘画与云冈、龙门石窟艺术,使学生理解这一时期文化成就的多元性与融合性,提升对历史现象的解释能力。

【家国情怀】通过了解古代科学家和艺术家的贡献,使学生增强民族自豪感,感悟中华文化的深厚底蕴与独特价值。

重点难点

重点:贾思勰与《齐民要术》、祖冲之的科学成就、王羲之与书法艺术

难点:古代农学思想的现实意义、圆周率计算的历史价值、书法艺术风格的演变

课堂导入

【教师活动】教师展示北魏星象图,引导学生观察星象图的细节,并讲述古人如何通过观察星空来认识世界。

【展示材料】

▲北魏贵族墓室顶部的星象图,描绘了300多颗星星,并用连线标出星座。

【提出问题】

同学们,你们知道古人没有现代科技,是怎么观察和记录星星的吗?

看到这幅星象图,你觉得它可能有什么特别的用途呢?

【设计意图】通过直观的图片,激发学生对古代天文学的兴趣,引导学生思考古人如何认识自然、记录知识,为学习三国两晋南北朝时期的科技文化成就做好铺垫。

探究新知

贾思勰和《齐民要术》

贾思勰和《齐民要术》

【教师活动】

材料1:

“顺天时,量地利,则用力少而成功多。任情返道,劳而无获。”

——《齐民要术·种谷第三》

▲《齐民要术》书影

问题:从这句古文可以看出,贾思勰认为农业生产应该遵循什么原则?结合生活经验,想一想为什么“顺天时、量地利”很重要?

【学生活动】

学生分组阅读材料1,结合图片观察《齐民要术》的书影,讨论以下问题:

这本书可能记录了哪些内容?

“顺天时,量地利”是什么意思?你能举出一个农民根据季节或土地特点安排农事的例子吗?

每组派代表发言,尝试用自己的话解释贾思勰的农业思想。

【教师活动】

教师结合学生回答进行点评:

同学们提到的“春天播种、秋天收割”“南方种水稻、北方种小麦”都是很好的例子,说明大家已经理解了“顺天时,量地利”的含义。这句话的意思是:要顺应气候季节的变化,衡量土地的肥沃与特性,这样才能用较少的力气获得更大的收成。如果凭主观意愿随意耕种,就会白费力气、没有收获。

再引导学生观察《齐民要术》书影:这本书成书于北朝时期,距今已有1400多年,是我国现存最早的一部完整的农书。书名中的“齐民”指的是平民百姓,“要术”就是重要的技术,合起来就是“老百姓谋生的重要方法”。这说明贾思勰写书的目的不是为了做官或扬名,而是为了帮助农民提高生产效率,改善生活。

进一步讲解:贾思勰曾任地方官员(郡守),但他非常重视农业。他不仅查阅古代文献,还收集民间谚语和农民的实际经验,并亲自在实践中验证这些方法是否有效。这种重视实践、尊重群众智慧的做法,体现了中国古代科学家以民生为本的务实精神。

总结知识点:

《齐民要术》是北朝贾思勰撰写的我国现存最早的一部完整的农书。

书中强调农业生产要“顺天时,量地利”,即遵循自然规律、因地制宜、不误农时。

贾思勰注重整理古籍知识、吸收民间经验,并通过实践加以验证。

该书总结了农、林、牧、副、渔等方面的生产技术,内容丰富,提倡改进技术和工具,主张多种经营和商品生产。

《齐民要术》反映出当时农业生产技术水平高,在世界农学史上具有重要地位。

【设计意图】

通过引用《齐民要术》原文创设历史情境,引导学生从原始史料中提取关键信息,培养史料实证意识;结合书影图片增强直观感受,提升历史感知力;以贴近生活的启发性问题激发兴趣,促进学生联系现实理解古代农业智慧;小组讨论活动锻炼合作学习与表达能力;教师点评紧扣教材内容,帮助学生构建系统知识框架,落实“探究新知”的教学目标,发展历史思维能力和自主学习能力。

科学家祖冲之

科学家祖冲之

【教师活动】

材料1:

“(祖冲之)少聪敏,有思理,自修《九章》,究其深奥。”

——《南史·文学传·祖冲之传》

材料2:

“冲之解钟律,工算术,探赜(zé)索隐,钩深致远。”

——《南齐书·文学传》

▲图片注释:算筹示意图,表示数字的纵横排列方式

问题:

结合材料与图片,你认为祖冲之取得科学成就的原因有哪些?算筹作为古代计算工具,对他的研究可能起到什么作用?

【学生活动】

学生分组阅读两则史料,观察算筹图示,讨论以下问题:

从材料中找出描述祖冲之个人品质的关键词;

根据算筹图片,尝试用画线方式模拟“314”如何用算筹表示(个位纵式、十位横式、百位纵式);

推测在没有现代计算器的情况下,完成圆周率精确计算需要怎样的精神和方法?

【教师活动】

分析学生作答:

部分学生可能指出“聪敏”“思理”“自修”体现祖冲之勤奋好学、善于独立思考;也有学生注意到“工算术”“钩深致远”说明他精通数学且追求深度。教师应肯定这些解读,并引导学生关注“自修《九章》”——说明他主动学习前人成果,不盲从权威,呼应教材中“治学严谨,从不盲从”。

结合图片讲解:

算筹以纵横相间的方式表示不同数位,如“314”写作:百位“3”用纵式三根竖棒,十位“1”用横式一根横棒,个位“4”用纵式四根竖棒。空位代表“0”。这种系统化的记数法使复杂运算成为可能。祖冲之正是依靠这样的工具,进行上万次加减乘除运算,才将圆周率推算到小数点后第七位。

强调:

这项计算工作量极大,需极强的耐心与精确性。祖冲之能完成,既依赖算筹这一有效工具,更离不开他严谨的治学态度和坚持不懈的科学精神。

总结知识点:

祖冲之是南朝宋齐之际的杰出科学家,在数学、天文历法、机械制造方面均有重大贡献。

他治学严谨,不盲从权威,注重继承与发展前人成果。

算筹是中国古代重要的计算工具,采用纵横相间的表示法进行数字记录与运算。

算筹的使用为复杂数学计算提供了技术支持,是古代科技发展的重要基础。

【设计意图】

通过引入正史记载的原始史料,培养学生从文献中提取有效信息的能力;结合算筹图片进行数位表示模拟,增强对古代科技工具的理解,提升空间思维与跨学科认知。问题设计引导学生由表及里地分析科学家成功的内在品质与外部条件,促进历史思维中的“因果分析”与“历史解释”能力发展,契合新课改倡导的自主探究与核心素养培育目标。

数学成就:圆周率与《缀术》

【教师活动】

材料3:

“(祖冲之)以圆幂(面积)求周,更开密法,别创新率,正数在三丈一尺四寸一分五厘九毫二秒六忽,不尽者乞之于微。”

——《隋书·律历志》

问题:

材料中的“正数”指的是什么?“乞之于微”反映了祖冲之对精度怎样的追求?这与教材中“精确到小数点后第七位”有何关联?

【学生活动】

学生阅读材料,结合教材内容完成任务:

将文言文中的“三丈一尺四寸一分五厘九毫二秒六忽”换算为现代小数(提示:古代长度单位对应数值);

查阅资料或小组讨论“忽”是最小单位,说明祖冲之为何还要说“不尽者乞之于微”;

思考:为什么《缀术》被称为“数学名著”,却在宋代以后失传?这对后人研究祖冲之带来什么影响?

【教师活动】

分析学生作答:

学生通过换算可得该数值约为3.1415926,接近现代π值。教师指出,“乞之于微”意为“向更细微处寻求”,表明祖冲之意识到仍有误差,体现其追求极致精确的科学态度。

补充讲解:

《缀术》是祖冲之与其子祖暅合著的数学专著,内容涉及复杂几何、高次方程等,曾被唐代列为官学教材,因难度过高“学官莫能究其深奥”而逐渐失传。它的失传使得我们无法全面了解祖冲之的完整数学体系,凸显古代科技文献传承的重要性。

总结知识点:

祖冲之将圆周率精确到3.1415926~3.1415927之间,领先世界近千年。

他采用刘徽的“割圆术”并加以改进,通过计算正多边形周长逼近圆周。

《缀术》是其数学研究成果的集大成之作,代表当时中国数学最高水平。

该书因内容艰深,后世流传不广,导致部分成果未能延续发展。

【设计意图】

通过解读《隋书》原始记载,训练学生初步阅读浅近文言史料的能力,理解古代科学表达方式;换算练习融合数学知识,体现跨学科整合;探讨《缀术》失传的影响,引导学生反思科技传承的社会条件,培养历史批判性思维。

天文历法贡献

【教师活动】

材料4:

“大明历以元嘉十九年为历元,岁差定为四十五年一摄一度。”

——《宋书·律历志》

材料5:

“(祖冲之)校验日月行度,每至交会,预算不差毫厘。”

——《南史·祖冲之传》

问题:

什么是“岁差”?材料中“四十五年一摄一度”说明祖冲之如何改进历法?“预算不差毫厘”体现了他怎样的观测与计算能力?

【学生活动】

学生查阅课本与辅助资料,完成以下任务:

解释“岁差”概念(地球自转轴缓慢摆动导致春分点西移);

计算按祖冲之岁差数据,一回归年比此前历法更精确多少;

讨论:为何精确测算一年时间对农业社会至关重要?

【教师活动】

分析学生作答:

部分学生能指出岁差影响节气位置,若不修正会导致历法与季节脱节。教师进一步说明:此前历法未充分考虑岁差,祖冲之首次将其引入历法计算,使《大明历》能更准确预测日月食和节气。

结合教材内容强调:

祖冲之所测一年时间为365.2428148日,与现代测定值365.2421988日相比,仅差约50秒,精度极高。这得益于长期天文观测与精密数学推算的结合。

补充:

《大明历》虽初遭反对,后经其子祖暅坚持推行,最终被梁朝采用,成为中国历法史上的重要里程碑。

总结知识点:

祖冲之创制《大明历》,是中国古代第一部引入“岁差”概念的正式颁行历法。

他通过长期观测与计算,使一年长度测算误差小于50秒。

《大明历》提高了节气、日月食预测的准确性,具有重要实用价值。

其天文成就体现了观测与理论计算相结合的科学方法。

【设计意图】

通过分析原始历法术语,帮助学生理解古代天文学的核心概念;结合现代科学知识解释“岁差”,实现古今知识对接;讨论历法与农业的关系,增强历史与现实的联系,培养学生“历史理解”与“时空观念”素养。

机械制造成就

【教师活动】

材料6:

“(祖冲之)又造千里船,于新亭江试之,日行百余里。”

——《南史·祖冲之传》

材料7:

“指南车,驾四马,车中立木人,伸臂南指,虽绕曲回转,手常指南。”

——《古今注·舆服》

问题:

根据材料,千里船和指南车分别解决了什么实际问题?“日行百余里”“手常指南”说明这些发明具备哪些技术特点?

【学生活动】

学生分组完成任务:

制作简易表格对比两项发明的功能、动力来源、应用场景;

结合生活经验,讨论古代没有GPS和发动机,如何实现“自动指南”和“快速航行”;

想象并描述:如果你生活在南朝,看到千里船或指南车,会有何感受?

【教师活动】

分析学生作答:

学生可能提出千里船利用风力或踏轮推进,实现高效运输;指南车通过齿轮传动系统保持木人方向不变,体现机械设计智慧。教师应肯定其合理推测,并指出:

千里船可能是脚踏轮船的早期形态,靠人力踩踏带动桨轮;

指南车并非磁性指南,而是纯机械装置,利用差速齿轮原理自动校正方向。

强调:

这两项发明展现了祖冲之将理论知识转化为实用技术的能力,体现了中国古代“知行合一”的科技传统。

总结知识点:

祖冲之制造千里船,实现“日行百余里”,是古代高效水上交通工具的代表。

他复原并改进指南车,利用机械传动实现方向恒定,称为“司方如一”。

这些发明服务于交通、军事等领域,体现科技服务于社会的实际价值。

其机械制造成就反映中国古代工程技术的高度发展。

【设计意图】

通过对比分析与情境想象,激发学生对古代科技的兴趣;引导学生从功能、原理、应用多角度理解发明价值,培养“历史解释”与“技术思维”能力;通过“如果没有现代科技”的设问,增强历史代入感,深化对古人智慧的尊重与理解。

灿烂的文化

灿烂的文化

【教师活动】

材料1:东汉蔡伦改进造纸术,“用树肤、麻头及敝布、鱼网以为纸”。——《后汉书·蔡伦传》

材料2:西晋卫恒《四体书势》载:“汉初有王次仲者,始以隶字作楷法。至东汉末,锺繇变之,真书行焉。”

▲锺繇楷书《宣示表》刻石(局部)

问题:结合材料和图片,分析为什么汉代造纸术的发展为书法艺术的兴起创造了条件?锺繇的书法在字体演变中起到了什么作用?

【学生活动】

学生分组阅读材料,观察《宣示表》刻石局部图片,从书写材质、字体特点两个角度讨论问题,并尝试归纳造纸术与书法发展的关系,以及锺繇在楷书形成中的地位。

【教师活动】

造纸术的发明,特别是蔡伦改进造纸工艺后,纸张成本降低、易于书写和保存,取代了笨重的竹简和昂贵的帛书,使书写更加普及。这为书法从实用记录转向艺术表现提供了物质基础。

结合《宣示表》图片可见,锺繇的楷书笔画清晰、结构规整,已脱离隶书的波磔特征,展现出“刚柔兼备”的风格。材料中提到“锺繇变之,真书行焉”,说明他将早期隶书中演化的楷法系统化,推动楷书走向成熟,是楷书的奠基者之一。

总结知识点:

造纸术的改进为书法艺术发展提供了廉价、便捷的书写载体。

锺繇吸收汉末众家之长,尤擅楷书,推动楷书成为独立书体。

西晋设立书博士,专门教授锺繇、胡昭书体,标志书法走向专业化。

【设计意图】

通过引入《后汉书》《四体书势》等原始记载,结合《宣示表》图像,引导学生理解技术进步(造纸术)与文化发展(书法)之间的互动关系,培养学生“技术—文化”关联思维;同时借助史料分析人物贡献,提升史料实证能力。

书圣王羲之

【教师活动】

材料3:南朝虞龢《论书表》记载:“羲之书云:‘顷寻诸名书,钟、张信为绝伦,其余不足观。’”

材料4:唐太宗李世民评王羲之书法:“尽善尽美……心摹手追,此人而已。”——《晋书·王羲之传》

▲《兰亭集序》(摹本)

问题:结合材料和图片,说说王羲之的书法为何被称为“古今之冠”?《兰亭集序》摹本中的“之”字有何特点?反映了怎样的艺术追求?

【学生活动】

学生观察《兰亭集序》摹本图片,重点寻找不同形态的“之”字,结合材料讨论王羲之书法的艺术价值,分析其博采众长、推陈出新的特点。

【教师活动】

材料显示,王羲之本人曾推崇钟繇、张芝,但他并不拘泥于前人,而是“兼善诸体”,将行、楷、草书推向新高度。唐太宗称其“尽善尽美”,说明其书法在后世影响深远。

《兰亭集序》摹本中20个“之”字形态各异,或舒展、或紧凑、或欹侧,体现了“同字异形”的艺术匠心,反映出对变化与和谐统一的极致追求。这种创新精神正是其被誉为“书圣”的重要原因。

总结知识点:

王羲之博采众长,精通行书、楷书、草书,代表作《兰亭集序》被誉为“天下第一行书”。

其书法摆脱隶、篆遗风,笔法自然流畅,结构多变,达到艺术高峰。

被后人尊为“书圣”,标志中国书法艺术进入成熟阶段。

【设计意图】

通过帝王评价与书法家自述双重史料,增强权威性;结合《兰亭集序》摹本直观感受书法之美,培养学生审美鉴赏力与细节观察能力,深化对“创新”在艺术发展中作用的理解。

北朝碑刻书法

【教师活动】

材料5:北魏郦道元《水经注》记载:“(洛阳)伊水左右,雕刻石像,千变万化,碑铭甚多。”

材料6:清代康有为《广艺舟双楫》评北魏碑刻:“魄力雄强,气象浑穆,意态奇逸。”

▲《张猛龙碑》拓片(局部)

问题:结合材料和图片,概括北魏碑刻书法的艺术风格,并分析其风格形成的历史背景。

【学生活动】

学生观察《张猛龙碑》拓片,注意笔画的力度与结构的方正感,结合材料讨论北魏书法“苍劲厚重、粗犷雄浑”的成因,联系北魏汉化政策进行思考。

【教师活动】

《张猛龙碑》笔画刚健有力,结构严谨而不失灵动,具有强烈的金石气息。材料中“魄力雄强”“气象浑穆”正是对此类碑刻的高度概括。

北魏统一北方后,孝文帝推行汉化改革,主动学习中原文化,包括书法艺术。同时,佛教兴盛促使大量碑刻出现,用于记功、造像题记。这些石刻需经工匠凿刻,形成质朴刚健的风格,与南方帖学柔美形成对比。

总结知识点:

北魏碑刻书法风格苍劲厚重、粗犷雄浑,代表作为《张猛龙碑》。

受中原文化影响及佛教传播推动,碑刻成为书法艺术的重要载体。

形成南北不同的书法审美取向,为后世“碑学”发展奠定基础。

【设计意图】

通过地理文献与后世评论结合,帮助学生建立“艺术风格—社会背景”的因果逻辑;利用拓片图像强化视觉感知,培养学生从艺术形式反推历史情境的能力。

顾恺之与绘画艺术

【教师活动】

材料7:南朝谢赫《古画品录》评顾恺之:“格体精微,笔无妄下,意存笔先。”

材料8:唐代张彦远《历代名画记》载:“顾恺之之迹,紧劲联绵,循环超忽,调格逸易,风趋电疾。”

▲《女史箴图》(摹本·局部)

▲《洛神赋图》(摹本·局部)

问题:结合材料和图片,分析顾恺之绘画的艺术特点。《女史箴图》和《洛神赋图》分别表现了什么主题?体现了怎样的绘画功能?

【学生活动】

学生观察两幅摹本局部,关注人物姿态、衣纹线条与场景布局,结合材料描述其“传神写照”“意存笔先”的特点,讨论绘画如何服务于道德教化与文学表达。

【教师活动】

《女史箴图》依据张华《女史箴》绘制,劝诫宫廷女性遵守礼法,体现绘画“成教化,助人伦”的社会功能。《洛神赋图》描绘曹植《洛神赋》意境,展现人神离别的哀婉情感,体现绘画与文学的融合。

两图线条如“春蚕吐丝”,连绵不断,富有节奏感,正合材料所言“紧劲联绵”。人物神态生动,注重“传神”,是中国早期人物画的典范。

总结知识点:

顾恺之是东晋最著名画家,擅长人物画,主张“以形写神”。

代表作《女史箴图》具教化功能,《洛神赋图》体现诗意表达。

绘画艺术达到新高度,山水画因山水诗兴起而萌芽。

【设计意图】

通过画论史料与图像互证,引导学生理解“传神”这一中国传统绘画核心理念;结合文学背景分析绘画主题,培养学生跨学科整合能力。

石窟艺术的成就

【教师活动】

材料9:北魏杨衒之《洛阳伽蓝记》载:“(龙门)寺观壮观,图画充盈,雕刻璀璨,世所罕见。”

材料10:唐代道宣《集神州三宝感通录》称云冈石窟:“雕饰奇伟,冠于一世。”

▲云冈石窟第20窟的造像

▲龙门石窟宾阳中洞的造像

问题:结合材料和图片,比较云冈与龙门石窟造像的艺术特点,并分析其艺术风格融合了哪些文化因素?

【学生活动】

学生对比两处造像图片:云冈造像高鼻深目、衣纹厚重,具西域风格;龙门造像面容清秀、服饰汉化,更显中原气质。结合材料讨论佛教艺术本土化的过程。

【教师活动】

云冈石窟早期造像受印度、中亚佛教艺术影响,形象雄伟,衣纹密集,体现外来风格;龙门石窟开凿于孝文帝迁都洛阳之后,造像逐渐汉化,面相清瘦,服饰宽袍大袖,融入秦汉雕塑传统。

材料中“雕饰奇伟”“图画充盈”说明石窟不仅是宗教场所,更是综合性的艺术工程。其雕刻技艺继承秦汉石刻传统,又吸收佛教造型元素,体现中外文化交流成果。

总结知识点:

云冈、龙门石窟是北朝佛教艺术代表,雕刻宏伟精巧。

融合秦汉雕塑传统与外来佛教艺术,体现文化交融。

石窟艺术反映统治者崇佛与民众信仰,兼具宗教与审美价值。

【设计意图】

通过对比图像与文献,引导学生发现艺术风格变迁背后的民族融合与文化适应过程,强化“交流互鉴”历史观,提升图像分析与文化比较能力。

范缜与《神灭论》

【教师活动】

材料11:范缜《神灭论》原文节选:“神即形也,形即神也,是以形存则神存,形谢则神灭也。”

材料12:《梁书·范缜传》载:“缜盛称无佛。王公贵戚或讥之,缜终不屈。”

问题:范缜提出“形谢则神灭”的观点,反映了怎样的思想立场?为什么他的理论会遭到贵族反对?

【学生活动】

学生阅读《神灭论》原文,理解“形神一体”思想,结合当时佛教盛行背景,讨论无神论思想的社会意义及其面临的阻力。

【教师活动】

范缜认为精神依赖肉体存在,如同“刃”与“利”,肉体消亡则精神不复存在。这一唯物观点挑战了佛教“轮回转生”“因果报应”的理论基础。

当时佛教广建寺庙、耗费民财,百姓负担沉重。范缜敢于直言“无佛”,揭露崇佛危害,体现了知识分子的社会责任感。贵族多信佛求福,故群起围攻,但他坚持真理,不为高官利诱所动。

总结知识点:

范缜撰写《神灭论》,提出“形神相即”“形谢神灭”的无神论思想。

其观点批判佛教迷信,具有朴素唯物主义色彩。

面对权贵压力坚持立场,体现独立人格与批判精神。

【设计意图】

引导学生从哲学角度理解历史现象,认识思想斗争的社会背景;通过范缜事迹弘扬理性精神与独立人格,落实历史学科育人功能。

文学领域的成就

【教师活动】

材料13:钟嵘《诗品》评曹操:“曹公古直,甚有悲凉之句。”

材料14:《南史·文学传》载:“陶潜(渊明)不为五斗米折腰……归隐田园,作诗率真自然。”

问题:结合材料,比较曹操与陶渊明诗歌风格的差异,并分析其风格形成的原因。

【学生活动】

学生结合所学诗歌(如《观沧海》《饮酒》),分析曹操诗风“刚健雄劲”与陶渊明“清新自然”的不同,联系时代背景与个人经历探讨原因。

【教师活动】

曹操身处乱世,身为政治家、军事家,其诗多抒发统一天下之志,语言质朴有力,充满豪情与悲凉,如“老骥伏枥,志在千里”。

陶渊明不满官场腐败,辞官归隐,诗歌描写田园生活,语言平实,意境恬淡,体现对自然与自由的向往。

南北朝民歌也各具特色:北朝《木兰诗》豪迈奔放,反映游牧民族气质;南朝《西洲曲》婉转缠绵,体现江南柔美风情。

总结知识点:

曹操父子诗歌风格刚健雄劲,体现建安风骨。

陶渊明开创田园诗派,风格朴实恬淡。

南北朝民歌各具地域特色:北朝慷慨豪迈,南朝细腻婉转。

【设计意图】

通过诗评史料引导学生分析文学风格与时代、个人经历的关系,培养学生“知人论世”的文学史思维,理解多元文化并存的历史图景。

课后任务

【任务主题】感悟古代科技与艺术的辉煌成就

【基础任务】(知识巩固类)

观察教材中《齐民要术》《缀术》《兰亭集序》《女史箴图》《云冈石窟》等图片,结合课文内容,制作“古代科技与艺术成就卡片”,简要介绍每项成就的作者、内容及历史地位。

【进阶任务】(能力提升类)

以“王羲之的书法艺术”为主题,临摹《兰亭集序》中的“之”字,尝试分析其结构变化与艺术美感,撰写100字左右的书法赏析短文,体会书法艺术的独特魅力。

【拓展任务】(跨学科探究类)

结合地理知识,在地图上标注祖冲之、贾思勰、王羲之、顾恺之、云冈石窟、龙门石窟的地理位置,分析地理环境对科技与艺术发展的影响;并用美术技法绘制一幅以“古代文化瑰宝”为主题的宣传海报,融合书法、绘画、石窟艺术元素。

【设计意图】通过图文结合、动手实践与跨学科探究,帮助学生深入理解三国两晋南北朝时期科技与艺术的辉煌成就,提升历史理解力、审美能力和综合探究能力。

板书设计

一、贾思勰与《齐民要术》

二、祖冲之的科学成就

三、书法艺术的发展

四、绘画艺术的成就

五、石窟艺术的代表

六、文学领域的成就

教学反思

本节课内容涵盖科技、书法、绘画与石窟艺术等多个领域,知识面广、信息量大,适合采用图文结合与案例分析法进行教学。通过展示《齐民要术》《兰亭集序》《女史箴图》《云冈石窟》等典型图片,增强了学生的直观认知,提升了学习兴趣。教学中注重引导学生理解历史人物的贡献及其时代价值,但在时间安排上略显紧凑,部分知识点如范缜《神灭论》的哲学内涵未能深入剖析。语言表达上,注重条理清晰、生动形象,但个别术语解释略显简略,影响学生深度理解。今后应合理分配教学节奏,提升语言表达的精准度与启发性,增强学生探究意识。

课标分析

本课内容符合《义务教育历史课程标准》中“了解中国古代重要科技成就和代表人物,认识中华文明的世界贡献”“感受中华优秀传统文化的魅力,增强民族自豪感”等要求。教材通过贾思勰与《齐民要术》、祖冲之的数学天文成就、书法艺术的发展、绘画与石窟艺术以及文学成就等内容,引导学生理解魏晋南北朝时期科技文化的多元发展,认识这一时期在中华文明发展中的承前启后作用,增强对中华优秀传统文化的认同感和自豪感。

课前任务

课前任务

北朝贾思勰撰写的《__________》,是我国现存最早的一部完整的农书。

《齐民要术》总结了农、林、__________、副、渔等方面的生产技术。

贾思勰主张农业生产要遵循自然规律,种植农作物要__________,不误农时。

祖冲之是__________宋齐之间的杰出科学家,在数学、天文历法和机械制造方面有重大成就。

祖冲之将圆周率精确到小数点后第__________位,领先世界近千年。

祖冲之创制的先进历法名为《__________》,后来由朝廷正式颁行。

东晋__________的书法艺术达到新高度,代表作《兰亭集序》被称为“天下第一行书”。

王羲之擅长多种书体,尤以__________最为著名,被后人誉为“书圣”。

东晋画家顾恺之的代表作有《女史箴图》和《__________》。

山西大同的__________和河南洛阳的龙门石窟是三国两晋南北朝时期最著名的佛教石窟。

南朝思想家范缜撰写《__________》,系统阐述了无神论思想。

曹操父子的诗风刚健雄劲,陶渊明的__________诗清新自然,朴实恬淡。

参考答案

齐民要术

牧

因地制宜

南朝

七

大明历

王羲之

楷书

洛神赋图

云冈石窟

神灭论

田园

课堂练习

第1题

【题文】他对书法的贡献在于“摒弃隶书遗意,创造出最宜抒发情感因素、极富韵致的行书书体”。这里的“他”是( )

A.刘徽 B.祖冲之 C.王羲之 D.顾恺之

【答案】C

第2题

【题文】山东省历史悠久,名人众多。下列山东历史名人与其成就对应正确的是( )

A.孟子——《道德经》 B.王羲之——《女史箴图》

C.贾思勰——《齐民要术》 D.李清照——《窦娥冤》

【答案】C

第3题

【题文】绘画是人类对美的追求的直观表现。赏析下面两幅绘画作品,从中可以得出二者在技艺上( )

《女史箴图》(局部) 作者:顾恺之(东晋)作品风格:线条优美活泼,注重人物神态的刻画,以形写神,用笔细劲连绵,富有个性。 《送子天王图》(局部)

作者:吴道子(唐)作品风格:吸收顾恺之的画风,注重线条,笔法简练;又改革传统线描法,融入晕染法的立体效果,颇有动感。

A.生动描绘了宫廷女官的生活 B.表现出继承基础上的创新

C.细腻表现了开放的社会风气 D.借鉴西方绘画的创作手法

【答案】B

课堂总结

【教师活动】

通过本课学习,我们了解了贾思勰与《齐民要术》的科学价值,祖冲之在数学与天文历法上的杰出贡献,以及书法、绘画和石窟艺术的发展成就。这些成果体现了我国古代科技文化的高度发展和以民为本、追求美的精神风貌。同学们要理解,科技进步与文化繁荣是社会发展的综合体现,历史的进步往往体现在人们认识自然、改造自然和审美追求的不断深化之中。

拓展迁移

材料:贾思勰在《齐民要术》中强调“因地制宜”“顺天时,量地利”,体现了古代农业对自然规律的尊重。这种思想不仅适用于农耕,也影响了后世的治国理念。

问题:贾思勰的“顺天时、量地利”思想对今天的农业发展和生态保护有何现实启示?

答案:这一思想强调尊重自然、顺应规律,对当今农业可持续发展和生态保护具有重要启示。现代农业应避免盲目扩张和资源透支,应结合气候、土壤、水资源等自然条件发展适宜的农业模式,如推广节水灌溉、轮作休耕等生态农业技术。同时,也提醒我们在乡村振兴中要注重区域特色,发展符合本地条件的农业产业,实现经济效益与生态效益的统一。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史