第14课 明至清中叶的经济与文化 教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 第14课 明至清中叶的经济与文化 教学设计(表格式) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 4.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-30 09:53:16 | ||

图片预览

文档简介

《第14课 明至清中叶的经济与文化》教学设计

标题 “白银时代”的晖光——明至清中叶的经济与文化

授课年级 高一年级 教科书版本及章节 《中外历史纲要》(上) 第四单元第14课

课 型 新授课 章/单元复习课 模块复习课□ 初/高三专题复习课 习题/试卷讲评课□

一、课标及教材内容分析

课标内容:了解明清时期社会经济、思想文化的重要变化;通过认识明清时期封建专制的发展、世界变化对中国的影响,认识中国社会面临的危机。 教材分析: 本课选自《中外历史纲要(上)》第四单元《明清中国版图的奠定与面临的挑战》第3节课《明至清中叶的经济与文化》,主要囊括了明至清中叶社会经济与思想文化领域的重要变化,同时暗含了中国社会面临的危机。本课位于中国古代史的结尾,具有总结中国几千年古代历史和开启近代史的重要作用,为第五单元《晚清时期的内忧外患和救亡图存》的教学奠定基础。

二、学情分析

本课的新授课对象是高一学生,从“已知”“未知”“想知”“能知”四个角度分析: 1.已知:从知识上而言,高一学生经过初中的学习对明清时经济与文化的基本史实有所了解,掌握了商品经济发展的主要表现,如商帮、工商业市镇等,有一定知识基础。 2.未知:高一学生在初中学习时未能较清晰地建构起经济与文化之间的联系,未能从宏观上把握整个明清时期的发展特征。 3.想知:高一学生思考积极、课堂活跃,渴望进一步加深对明清历史的理解和对知识体系进行建构。 4.能知:高一学生思维水平已逐步发展为以抽象思维为主,辩证逻辑思维逐步趋于优势地位。高中教学要避免与初中教学的简单重复,需要在经济发展新变化上拓宽思维的深度与广度。

三、教学目标设计与教学重难点

(一)教学目标 结合课标要求、教材内容与高一学生的学情,本子目的教学目标设计如下: 通过阅读《盛世滋生图》、《清朝前期玉米、甘薯推广种植图》、《西台漫记》等史料,认识明至清中叶经济、文化出现的新变化,包括经济在手工业、农业、商业方面的新变化,民间文学如小说与戏曲的发展。(唯物史观、史料实证) 通过探究白银对中国社会的影响和“西学东渐”的表现,分析明清时期社会生活与文化出现的新特点,引导学生认识中国社会面临的危机。(时空观念、历史解释) 通过学习明清时期中国的传统文化、科技成果,激发学生学习本国传统文化的热情。(家国情怀) (二)教学重点、难点: (1)重点:掌握明清时期经济领域的新变化的具体表现。 (2)难点:认识世界变化对中国的影响;对比中国与世界,认识中国社会面临的危机。

四、教学方法与教学过程设计

教学方法:讲授法、课堂讨论法 教具:黑板、多媒体

课时教学活动过程设计 经济新变:于白银时代之中 (农业、手工业、商业、白银货币化) 社会新变:白银的蝴蝶效应 (民间文艺、思想新声、科技新声) 时代局限:白银时代的同道殊途 2、课堂学习评价设计 1、评价方式:课堂表现及课堂作业的完成情况。 对在课堂上积极回答问题以及高质量完成作业的情况分别赋分,并将这些成绩累计算入期中、期末最终成绩的组成部分。 2、评价目标:促进学生在课堂学习的过程中认真听讲、积极思考,在掌握并巩固课标知识的基础上,提升历史思辨能力和问题意识。

五、教学实施流程

教学环节 教师活动 学生活动

新课导入 材料1: 1630年,一位长期生活在菲律宾的西班牙传教士在其著作中:“中国可以说是世界上最强盛的国家,甚至可称它为全世界的宝藏,因为银子流到那里以后便不再流出”。 ——全汉昇《明清间美洲白银的输入中国》 从这位菲律宾传教士的评价中,你能提取到什么关键词? 银子——明清时期白银流入中国却不再流出。 当时的中国社会可以被视为一个整体,有其内在的历史脉络和运行机制。此时,通过海外贸易,来自外国的白银融入了中国社会,而中国也参与到了新航路开辟后流通着白银的世界贸易之中,参与到了这个“白银时代”。白银给明清时期的经济与社会注入了新的因素。首先,追根溯源,我们先来探究一下,为什么明清时期白银大量流入中国? 以《明清间美洲白银的输入中国》这则史料片段为契机,跟随教师思路,带着“明清时期为什么白银大量流入中国”这一问题,准备进入到明清时期经济新变化的学习中。

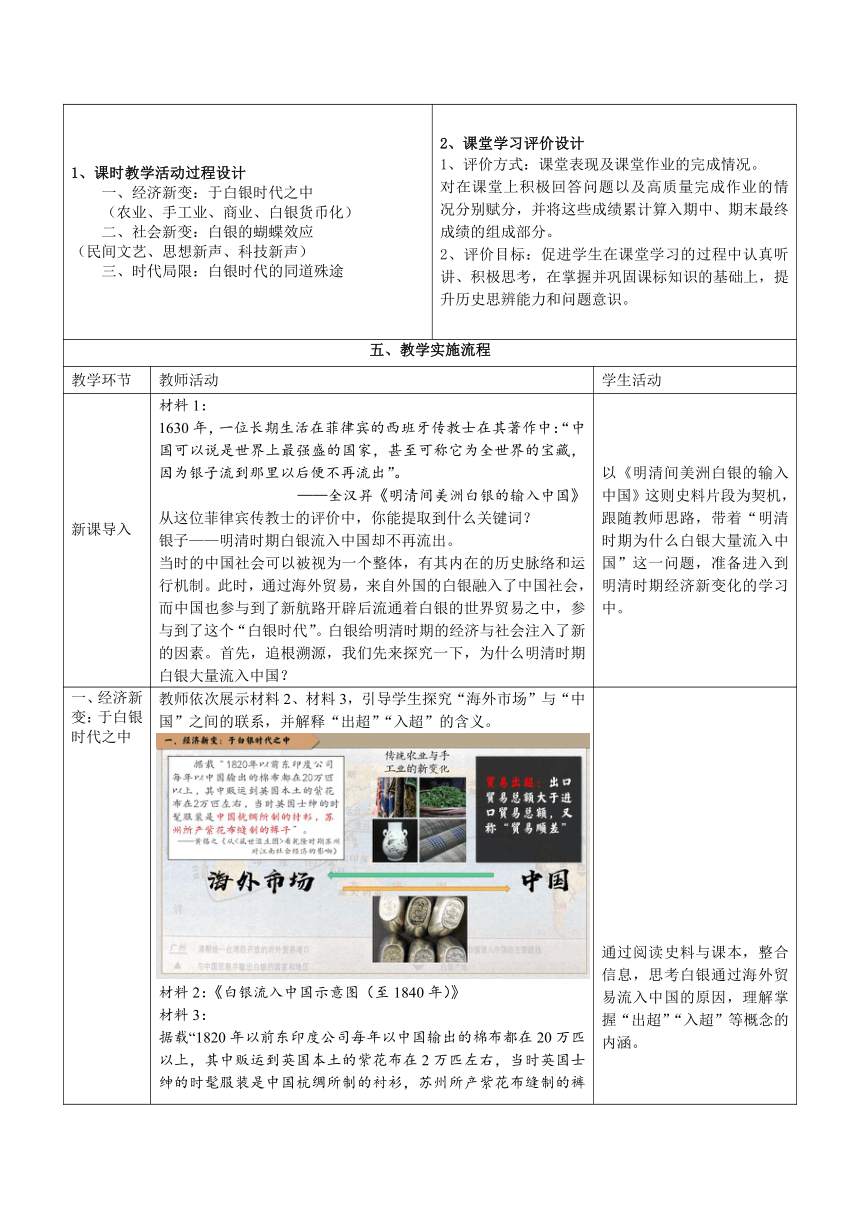

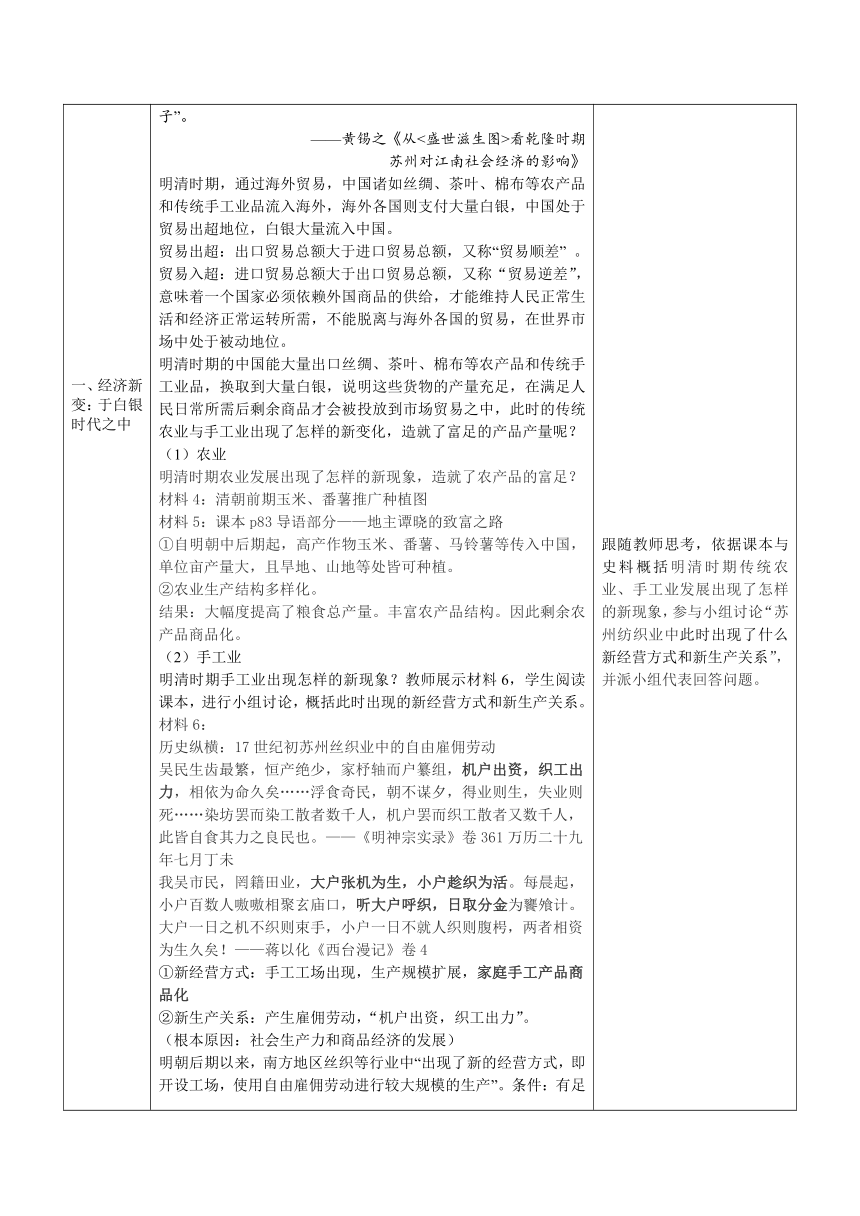

一、经济新变:于白银时代之中 一、经济新变:于白银时代之中 一、经济新变:于白银时代之中 教师依次展示材料2、材料3,引导学生探究“海外市场”与“中国”之间的联系,并解释“出超”“入超”的含义。 材料2:《白银流入中国示意图(至1840年)》 材料3: 据载“1820年以前东印度公司每年以中国输出的棉布都在20万匹以上,其中贩运到英国本土的紫花布在2万匹左右,当时英国士绅的时髦服装是中国杭绸所制的衬衫,苏州所产紫花布缝制的裤子”。 ——黄锡之《从<盛世滋生图>看乾隆时期 苏州对江南社会经济的影响》 明清时期,通过海外贸易,中国诸如丝绸、茶叶、棉布等农产品和传统手工业品流入海外,海外各国则支付大量白银,中国处于贸易出超地位,白银大量流入中国。 贸易出超:出口贸易总额大于进口贸易总额,又称“贸易顺差” 。 贸易入超:进口贸易总额大于出口贸易总额,又称“贸易逆差”,意味着一个国家必须依赖外国商品的供给,才能维持人民正常生活和经济正常运转所需,不能脱离与海外各国的贸易,在世界市场中处于被动地位。 明清时期的中国能大量出口丝绸、茶叶、棉布等农产品和传统手工业品,换取到大量白银,说明这些货物的产量充足,在满足人民日常所需后剩余商品才会被投放到市场贸易之中,此时的传统农业与手工业出现了怎样的新变化,造就了富足的产品产量呢? (1)农业 明清时期农业发展出现了怎样的新现象,造就了农产品的富足? 材料4:清朝前期玉米、番薯推广种植图 材料5:课本p83导语部分——地主谭晓的致富之路 ①自明朝中后期起,高产作物玉米、番薯、马铃薯等传入中国,单位亩产量大,且旱地、山地等处皆可种植。 ②农业生产结构多样化。 结果:大幅度提高了粮食总产量。丰富农产品结构。因此剩余农产品商品化。 (2)手工业 明清时期手工业出现怎样的新现象?教师展示材料6,学生阅读课本,进行小组讨论,概括此时出现的新经营方式和新生产关系。 材料6: 历史纵横:17世纪初苏州丝织业中的自由雇佣劳动 吴民生齿最繁,恒产绝少,家杼轴而户纂组,机户出资,织工出力,相依为命久矣……浮食奇民,朝不谋夕,得业则生,失业则死……染坊罢而染工散者数千人,机户罢而织工散者又数千人,此皆自食其力之良民也。——《明神宗实录》卷361万历二十九年七月丁未 我吴市民,罔籍田业,大户张机为生,小户趁织为活。每晨起,小户百数人嗷嗷相聚玄庙口,听大户呼织,日取分金为饔飧计。大户一日之机不织则束手,小户一日不就人织则腹枵,两者相资为生久矣!——蒋以化《西台漫记》卷4 ①新经营方式:手工工场出现,生产规模扩展,家庭手工产品商品化 ②新生产关系:产生雇佣劳动,“机户出资,织工出力”。 (根本原因:社会生产力和商品经济的发展) 明朝后期以来,南方地区丝织等行业中“出现了新的经营方式,即开设工场,使用自由雇佣劳动进行较大规模的生产”。条件:有足够货币组织大规模生产的商人+失去生产资料,能够自由出卖劳动力的劳动者。机户与机匠之间存在“计工受值”的金钱货币关系,同时又存在“机户停织,机匠废业”的相互依存关系。 有学者认为这种生产方式近似于西方资本主义生产关系的早期形态,将其称为资本主义萌芽。 商业 材料7:徐扬《盛世滋生图》 农产品、手工业产品商品化为商业的繁荣、为中国融入“白银时代”奠定了基础。明清时期的商品经济繁荣,店铺分布范围广、数量也很多,例如《盛世滋生图》描绘的苏州风貌中,光是售卖棉织品、丝织品的店铺就有几十家。此时的商业发生了什么样的新变化? 明清之际,松江府一带“所出布匹,日以万计”,远销湖广、江西、两广、陕西、山西、北京以及北方边疆地区。……白银的大量涌入对于这种远距离的商货贸易也起着重要的促进作用。商业资本也十分活跃,全国各地出现了许多商人和商人集团,在当时较著名的由徽商、江右商、闽商、粤商等,全国各地尤其是东南沿海地区,出现了许多以经济职能为主的新兴城镇。 (4)白银货币化 材料8:15-18世纪中国白银购买力变动表 材料9:隆庆元年(1567)允许民间进行私人海外贸易,首次以法权形式肯定白银为合法货币。万历九年(1581)正式推广“一条鞭法",鼓励民众用白银支付税款,白银成为当时经济社会的主导货币。 教师展示材料8、材料9,讲授明清时期白银货币化进程及影响,联系选修一《古代货币制度演变》的部分内容。 大量流入的白银在明清时期社会经济生活中日益重要。 白银作为货币具有不变质、易分割、价值高等优点,且白银流入总量大,其货币化得到官方支持(明清两朝,尽管人均收入水平并没有出现显著的增长,人口和经济却是在大幅度地扩张。在低价值的铜钱无法满足经济和人口扩张对货币的需要,纸币发行又免不了通货膨胀的情况下,明清两朝只能寄希望于渐成气候的白银。白银内流为财政危机找到出路)。白银货币化本身就是商品经济发展的产物,反过来又进一步推动了商品经济的发展。 通过阅读史料与课本,整合信息,思考白银通过海外贸易流入中国的原因,理解掌握“出超”“入超”等概念的内涵。

跟随教师思考,依据课本与史料概括明清时期传统农业、手工业发展出现了怎样的新现象,参与小组讨论“苏州纺织业中此时出现了什么新经营方式和新生产关系”,并派小组代表回答问题。 带着问题阅读史料,思考 总结明清时期商业出现的新现象,能够了解白银货币化进程及其原因,及其对推动商品经济发展的重要作用。

二、社会新变:白银的蝴蝶效应 教师再次展示材料1。白银如何影响这个时代的社会生活与文化? 材料1: 1630年,一位长期生活在菲律宾的西班牙传教士在其著作中:“中国可以说是世界上最强盛的国家,甚至可称它为全世界的宝藏,因为银子流到那里以后便不再流出”。 ——全汉昇《明清间美洲白银的输入中国》 大量流入的白银,通过货币化而留在了、融入了中国明清时期的社会之中,引发了蝴蝶效应。在白银时代,白银影响着社会生活的方方面面,从经济发展中衍生出了文化、科技等领域的一些进步因素。 (1)民间文艺 从明朝后期起,商人、工匠、市井游民和普通妇女经常成为小说的主人公。这一现象与当时社会发展有怎样的关系 白银的流入与货币化推动了城市商品经济繁荣、社会娱乐活动丰富、文化知识进一步普及;市镇的兴起和市民阶层的壮大,导致拥有足以影响社会的经济实力和阶层力量的工、商市民的精神欲求萌发、膨胀,而且不断地解放出来,在城市商品经济繁荣、社会娱乐活动丰富、文化知识进一步普及的背景下,文学艺术成为这种欲求的消费品。 因此,小说、戏剧竞相以普通人丰富多彩的生活以及他们的情感追求作为题材,普通市民成为文学中的主人公,“好货”“好色”成为许多作品的共同主题。小说、戏曲等通俗文学以前所未有的条件得以迅速发展起来,成为时代的主体文学。 明清文学艺术有什么新变化?有何特点? 【知识梳理】请同学们结合课本整理明清时期小说、戏曲领域的代表作品,完成以下知识整理表格。 ①小说:梳理民间文学发展时间轴,明清小说以世俗化、平民化、生活化、社会化为主要特征。 ②戏曲 材料10: 戏曲的审美要与伦理道德有关……在这种创作风气下,汤显祖创作了《牡丹亭》。他在《牡丹亭》题词中写道“情不知所起,一往而深……”近世史家侯外庐对汤显祖的《牡丹亭》给予极高的评价,“他的剧作不但和当时的正统观念相对立,而且对封建制社会的历史的矛盾予以加剧并寻求解答。” ——白寿彝总主编《中国通史》 (2)思想新声 材料11: 宇宙便是吾心,吾心即是真理。——(南宋)陆九渊 是非之心,不待虑而知,不待学而能,是故谓之良知。——《王文成公全书》卷26《大学问》 材料12: 以孔子之是非为是非,故未尝有是非耳。——《藏书》 然则“六经”《语》《孟》,乃道学之口实、假人之渊薮也,断断乎其不可以语于童心之言明矣!——《焚书》 教师分别展示材料11、材料12,运用讲授法,简要讲授陆王心学产生的背景,请学生阅读史料,概括陆王心学的主要思想特征:主观唯心主义,以自我内心为准则,隐含个性解放意识。随着商品经济发展,思想进步、个性解放的趋势进一步发展,出现了李贽的思想,李贽的思想特征:提倡个性自由,藐视权威和教条,否定传统伦理道德标准。这是思想界“承古萌新”的体现。 材料13:世儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫工固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者,盖皆本也。——黄宗羲《明夷待访录》 材料14:以明心见性之空言,代修己治人之实学,股肱惰而万事荒,爪牙亡而四国乱。神州荡覆,宗庙丘墟。——顾炎武《日知录》 材料15:以天下论者,必循天下之公,天下非一姓之私也。——王夫之《读通鉴论》 明末清初的思想界还出现了黄宗羲、顾炎武、王夫之三大进步思想家,教师展示材料13-15,分别讲授他们工商皆本(黄宗羲)、经世致用,提倡实学(顾炎武)、批判君主专制(王夫之)的思想特征,指出实质上是对传统儒学的批判、继承、发展。 (3)科技新声 教师展示《几何原本》中译本节选图片,请学生指出此时中国科技成果的新现象:出现西方科学知识,明清之际,我国和欧洲的文化交往出现了前所未有的进展,形成了中西文化交流的第一次高潮。 讲授此时传统科技的一系列成果,传统科技成果包括《本草纲目》《天工开物》《永乐大典》等,偏重于实用性、总结性。 清朝前期,一些欧洲天主教传教士前来中国传教,与一些开明的中国士大夫合作翻译西方科学书籍。传教士还运用欧洲测绘技术,帮助清廷绘制了较为精确的全国地图。“西学东渐”将西方的科学文化知识传入中国,使中国知识界对“西学”有了初步的了解和认识;另一方面,他们又通过传递书信和翻译中国典籍等方式,把中国悠久灿烂的文化介绍给欧洲,使欧洲出现了“中国热”。 其中,传教士利玛窦与徐光启合作翻译了古希腊数学家欧几里得《几何原本》部分内容,利玛窦与李之藻还合作制作了《坤舆万国全图》,较为精确。 根据材料,小组讨论:为什么徐光启如此推崇《几何原本》? 材料16: 《几何原本》者,度数之宗,所以穷方圆平直之情,尽规矩准绳之用也……由显入微,从疑得信,盖不用为用,众用所基,真可谓万象之形囿,百家之学海。 此书为益,能令学理者祛其浮气,练其精心;学事者资其定法,发其巧思,故举世无一人不当学……能精此书者,无一事不可精;好学此书者,无一事不可学。 此书为用至广……而习者盖寡。窃意百年之后必人人习之,即又以为习之晚也! ——《徐光启集》 徐光启提倡“百年之后人人习之”,然而,中国人当时对西学的接受程度果真非常广泛吗?答案恐怕是否定的,面对西方带来的知识、器物、地图,许多士人对此表现出并不信任的态度,例如面对《坤舆万国全图》,士人们形容其为“邪说惑众!”“直欺以其目之所不能见,足之所不能至,无可按听耳,真所谓画工之画鬼魅也!”,反映出西学东渐在范围上的局限,虽然出现新声,出现新的萌芽,但影响终归是有限的。 梳理课本知识点,整理明清时期小说、戏曲领域的代表作品,理解明清时期民间文艺的平民化、社会化倾向,在根本上源于商品经济发展,是白银引发的社会新变之一。 梳理课本知识点,整理李贽、黄宗羲、顾炎武、王夫之四人作为明清之际进步思想家所持有的主要观点,认识到其是对传统儒学的批判、继承与发展。 根据课本内容整理中国传统科技成果与此时传入的西学成果,形成知识体系,理解“西学东渐”的含义及其进步影响。

三、时代局限:白银时代的同道殊途 材料17: 明中后期至清前期200余年间,世界白银产量一半流入中国。中国是当时世界经济和贸易的中心地区之一。 ——必修II《经济成长历程》 材料18: “清政府好比是一艘破烂不堪的头等战舰,它之所以在过去一百五十年中没有沉没,仅仅是由于一班幸运、能干而警觉的军官们的支撑,而她胜过邻船的地方,只在她的体积和外表。但是,一旦一个没有才干的人在甲板上指挥,就不会再有纪律和安全了。” ——(英)马戛尔尼 清代乾隆时期,世界眼中的中国形象为何发生了这样的变化? 教师带领学生阅读史料,分析“白银时代”下的中国,虽然在经济、文化、科技等等方面取得各式各样的新成就,白银为社会注入新活力,但这些经济、文化新现象推动了社会转型吗? 没有。只是起到了冲击作用,没能够制造改变,也没能使中国赶上世界潮流。 在江南传统手工业具有优势、西方需求我国商品等条件下,白银内流、外贸出超、海外移民等都加强了中国与世界的经济联系,同时也足以证明江南经济依然充满活力。但统治者固步自封,拒绝扩大对外交往,进一步扼杀了中国跟上世界潮流的机会。商人总是倾向于把累积得来的财富或过剩的资本投资于购买土地,或供应下一代参与科举,以便进入官僚行列……引发人们营商致富的动机中,实已包含了否定或摧毁商业企业发展的因素。 教师带领学生梳理此时东西方的新发展新变化,对比,使学生认识到,白银虽然给中国社会注入新的活力,促使明清时期经济、文化、科技诸多领域出现新现象,但盛世发展触及上限而并未实现社会转型,与此时发生根本性变化的西方相比,中国的盛世之下埋藏着隐患与危机。

带着问题阅读史料,思考 总结明清时期在白银的影响下社会经济、文化、科技等领域出现哪些新变化,联系之前所学有关西方的政治经济思想大事件,建立中国与世界在此时段中的知识联系,认识到中国盛世之下面临危机。

六、板书

七、教学反思

本课以白银为线索,按照40分钟的教学设计分为经济新变:于白银时代之中(农业、手工业、商业、白银货币化)、社会新变:白银的蝴蝶效应(民间文艺、思想新声、科技新声)和时代局限:白银时代的同道殊途三大部分,主要讲述白银流入及其货币化作为中国在明清时期与世界建立联系的体现的一部分,对明清时期经济、社会生活(思想文化、科技等)产生的影响,使学生认识到、了解到明清时期社会经济、思想文化的重要变化;以白银为契机,通过中西对比,使学生认识世界变化对中国的影响,认识中国社会面临的危机。整体设计思路相对清晰且符合课标要求。在教学环节设计上,本课多处运用史料、地图、时间轴、表格等多元化的展示方式,能够激发学生学习兴趣,提高学生史料阅读能力和历史解释能力。 本节课的不足之处,我自认为在于:经济盛景背后的局限性与中国面临的危机,没有详细地结合西方发展状况展开,中西对比,认识中国社会面临的危机与隐患这部分讲授较少,与世界的联系可通过教学设计的优化阐释得更加深入。此外语言表达也有一定仓促不周之处。还有很多问题等待其他同学与老师批评指正。

标题 “白银时代”的晖光——明至清中叶的经济与文化

授课年级 高一年级 教科书版本及章节 《中外历史纲要》(上) 第四单元第14课

课 型 新授课 章/单元复习课 模块复习课□ 初/高三专题复习课 习题/试卷讲评课□

一、课标及教材内容分析

课标内容:了解明清时期社会经济、思想文化的重要变化;通过认识明清时期封建专制的发展、世界变化对中国的影响,认识中国社会面临的危机。 教材分析: 本课选自《中外历史纲要(上)》第四单元《明清中国版图的奠定与面临的挑战》第3节课《明至清中叶的经济与文化》,主要囊括了明至清中叶社会经济与思想文化领域的重要变化,同时暗含了中国社会面临的危机。本课位于中国古代史的结尾,具有总结中国几千年古代历史和开启近代史的重要作用,为第五单元《晚清时期的内忧外患和救亡图存》的教学奠定基础。

二、学情分析

本课的新授课对象是高一学生,从“已知”“未知”“想知”“能知”四个角度分析: 1.已知:从知识上而言,高一学生经过初中的学习对明清时经济与文化的基本史实有所了解,掌握了商品经济发展的主要表现,如商帮、工商业市镇等,有一定知识基础。 2.未知:高一学生在初中学习时未能较清晰地建构起经济与文化之间的联系,未能从宏观上把握整个明清时期的发展特征。 3.想知:高一学生思考积极、课堂活跃,渴望进一步加深对明清历史的理解和对知识体系进行建构。 4.能知:高一学生思维水平已逐步发展为以抽象思维为主,辩证逻辑思维逐步趋于优势地位。高中教学要避免与初中教学的简单重复,需要在经济发展新变化上拓宽思维的深度与广度。

三、教学目标设计与教学重难点

(一)教学目标 结合课标要求、教材内容与高一学生的学情,本子目的教学目标设计如下: 通过阅读《盛世滋生图》、《清朝前期玉米、甘薯推广种植图》、《西台漫记》等史料,认识明至清中叶经济、文化出现的新变化,包括经济在手工业、农业、商业方面的新变化,民间文学如小说与戏曲的发展。(唯物史观、史料实证) 通过探究白银对中国社会的影响和“西学东渐”的表现,分析明清时期社会生活与文化出现的新特点,引导学生认识中国社会面临的危机。(时空观念、历史解释) 通过学习明清时期中国的传统文化、科技成果,激发学生学习本国传统文化的热情。(家国情怀) (二)教学重点、难点: (1)重点:掌握明清时期经济领域的新变化的具体表现。 (2)难点:认识世界变化对中国的影响;对比中国与世界,认识中国社会面临的危机。

四、教学方法与教学过程设计

教学方法:讲授法、课堂讨论法 教具:黑板、多媒体

课时教学活动过程设计 经济新变:于白银时代之中 (农业、手工业、商业、白银货币化) 社会新变:白银的蝴蝶效应 (民间文艺、思想新声、科技新声) 时代局限:白银时代的同道殊途 2、课堂学习评价设计 1、评价方式:课堂表现及课堂作业的完成情况。 对在课堂上积极回答问题以及高质量完成作业的情况分别赋分,并将这些成绩累计算入期中、期末最终成绩的组成部分。 2、评价目标:促进学生在课堂学习的过程中认真听讲、积极思考,在掌握并巩固课标知识的基础上,提升历史思辨能力和问题意识。

五、教学实施流程

教学环节 教师活动 学生活动

新课导入 材料1: 1630年,一位长期生活在菲律宾的西班牙传教士在其著作中:“中国可以说是世界上最强盛的国家,甚至可称它为全世界的宝藏,因为银子流到那里以后便不再流出”。 ——全汉昇《明清间美洲白银的输入中国》 从这位菲律宾传教士的评价中,你能提取到什么关键词? 银子——明清时期白银流入中国却不再流出。 当时的中国社会可以被视为一个整体,有其内在的历史脉络和运行机制。此时,通过海外贸易,来自外国的白银融入了中国社会,而中国也参与到了新航路开辟后流通着白银的世界贸易之中,参与到了这个“白银时代”。白银给明清时期的经济与社会注入了新的因素。首先,追根溯源,我们先来探究一下,为什么明清时期白银大量流入中国? 以《明清间美洲白银的输入中国》这则史料片段为契机,跟随教师思路,带着“明清时期为什么白银大量流入中国”这一问题,准备进入到明清时期经济新变化的学习中。

一、经济新变:于白银时代之中 一、经济新变:于白银时代之中 一、经济新变:于白银时代之中 教师依次展示材料2、材料3,引导学生探究“海外市场”与“中国”之间的联系,并解释“出超”“入超”的含义。 材料2:《白银流入中国示意图(至1840年)》 材料3: 据载“1820年以前东印度公司每年以中国输出的棉布都在20万匹以上,其中贩运到英国本土的紫花布在2万匹左右,当时英国士绅的时髦服装是中国杭绸所制的衬衫,苏州所产紫花布缝制的裤子”。 ——黄锡之《从<盛世滋生图>看乾隆时期 苏州对江南社会经济的影响》 明清时期,通过海外贸易,中国诸如丝绸、茶叶、棉布等农产品和传统手工业品流入海外,海外各国则支付大量白银,中国处于贸易出超地位,白银大量流入中国。 贸易出超:出口贸易总额大于进口贸易总额,又称“贸易顺差” 。 贸易入超:进口贸易总额大于出口贸易总额,又称“贸易逆差”,意味着一个国家必须依赖外国商品的供给,才能维持人民正常生活和经济正常运转所需,不能脱离与海外各国的贸易,在世界市场中处于被动地位。 明清时期的中国能大量出口丝绸、茶叶、棉布等农产品和传统手工业品,换取到大量白银,说明这些货物的产量充足,在满足人民日常所需后剩余商品才会被投放到市场贸易之中,此时的传统农业与手工业出现了怎样的新变化,造就了富足的产品产量呢? (1)农业 明清时期农业发展出现了怎样的新现象,造就了农产品的富足? 材料4:清朝前期玉米、番薯推广种植图 材料5:课本p83导语部分——地主谭晓的致富之路 ①自明朝中后期起,高产作物玉米、番薯、马铃薯等传入中国,单位亩产量大,且旱地、山地等处皆可种植。 ②农业生产结构多样化。 结果:大幅度提高了粮食总产量。丰富农产品结构。因此剩余农产品商品化。 (2)手工业 明清时期手工业出现怎样的新现象?教师展示材料6,学生阅读课本,进行小组讨论,概括此时出现的新经营方式和新生产关系。 材料6: 历史纵横:17世纪初苏州丝织业中的自由雇佣劳动 吴民生齿最繁,恒产绝少,家杼轴而户纂组,机户出资,织工出力,相依为命久矣……浮食奇民,朝不谋夕,得业则生,失业则死……染坊罢而染工散者数千人,机户罢而织工散者又数千人,此皆自食其力之良民也。——《明神宗实录》卷361万历二十九年七月丁未 我吴市民,罔籍田业,大户张机为生,小户趁织为活。每晨起,小户百数人嗷嗷相聚玄庙口,听大户呼织,日取分金为饔飧计。大户一日之机不织则束手,小户一日不就人织则腹枵,两者相资为生久矣!——蒋以化《西台漫记》卷4 ①新经营方式:手工工场出现,生产规模扩展,家庭手工产品商品化 ②新生产关系:产生雇佣劳动,“机户出资,织工出力”。 (根本原因:社会生产力和商品经济的发展) 明朝后期以来,南方地区丝织等行业中“出现了新的经营方式,即开设工场,使用自由雇佣劳动进行较大规模的生产”。条件:有足够货币组织大规模生产的商人+失去生产资料,能够自由出卖劳动力的劳动者。机户与机匠之间存在“计工受值”的金钱货币关系,同时又存在“机户停织,机匠废业”的相互依存关系。 有学者认为这种生产方式近似于西方资本主义生产关系的早期形态,将其称为资本主义萌芽。 商业 材料7:徐扬《盛世滋生图》 农产品、手工业产品商品化为商业的繁荣、为中国融入“白银时代”奠定了基础。明清时期的商品经济繁荣,店铺分布范围广、数量也很多,例如《盛世滋生图》描绘的苏州风貌中,光是售卖棉织品、丝织品的店铺就有几十家。此时的商业发生了什么样的新变化? 明清之际,松江府一带“所出布匹,日以万计”,远销湖广、江西、两广、陕西、山西、北京以及北方边疆地区。……白银的大量涌入对于这种远距离的商货贸易也起着重要的促进作用。商业资本也十分活跃,全国各地出现了许多商人和商人集团,在当时较著名的由徽商、江右商、闽商、粤商等,全国各地尤其是东南沿海地区,出现了许多以经济职能为主的新兴城镇。 (4)白银货币化 材料8:15-18世纪中国白银购买力变动表 材料9:隆庆元年(1567)允许民间进行私人海外贸易,首次以法权形式肯定白银为合法货币。万历九年(1581)正式推广“一条鞭法",鼓励民众用白银支付税款,白银成为当时经济社会的主导货币。 教师展示材料8、材料9,讲授明清时期白银货币化进程及影响,联系选修一《古代货币制度演变》的部分内容。 大量流入的白银在明清时期社会经济生活中日益重要。 白银作为货币具有不变质、易分割、价值高等优点,且白银流入总量大,其货币化得到官方支持(明清两朝,尽管人均收入水平并没有出现显著的增长,人口和经济却是在大幅度地扩张。在低价值的铜钱无法满足经济和人口扩张对货币的需要,纸币发行又免不了通货膨胀的情况下,明清两朝只能寄希望于渐成气候的白银。白银内流为财政危机找到出路)。白银货币化本身就是商品经济发展的产物,反过来又进一步推动了商品经济的发展。 通过阅读史料与课本,整合信息,思考白银通过海外贸易流入中国的原因,理解掌握“出超”“入超”等概念的内涵。

跟随教师思考,依据课本与史料概括明清时期传统农业、手工业发展出现了怎样的新现象,参与小组讨论“苏州纺织业中此时出现了什么新经营方式和新生产关系”,并派小组代表回答问题。 带着问题阅读史料,思考 总结明清时期商业出现的新现象,能够了解白银货币化进程及其原因,及其对推动商品经济发展的重要作用。

二、社会新变:白银的蝴蝶效应 教师再次展示材料1。白银如何影响这个时代的社会生活与文化? 材料1: 1630年,一位长期生活在菲律宾的西班牙传教士在其著作中:“中国可以说是世界上最强盛的国家,甚至可称它为全世界的宝藏,因为银子流到那里以后便不再流出”。 ——全汉昇《明清间美洲白银的输入中国》 大量流入的白银,通过货币化而留在了、融入了中国明清时期的社会之中,引发了蝴蝶效应。在白银时代,白银影响着社会生活的方方面面,从经济发展中衍生出了文化、科技等领域的一些进步因素。 (1)民间文艺 从明朝后期起,商人、工匠、市井游民和普通妇女经常成为小说的主人公。这一现象与当时社会发展有怎样的关系 白银的流入与货币化推动了城市商品经济繁荣、社会娱乐活动丰富、文化知识进一步普及;市镇的兴起和市民阶层的壮大,导致拥有足以影响社会的经济实力和阶层力量的工、商市民的精神欲求萌发、膨胀,而且不断地解放出来,在城市商品经济繁荣、社会娱乐活动丰富、文化知识进一步普及的背景下,文学艺术成为这种欲求的消费品。 因此,小说、戏剧竞相以普通人丰富多彩的生活以及他们的情感追求作为题材,普通市民成为文学中的主人公,“好货”“好色”成为许多作品的共同主题。小说、戏曲等通俗文学以前所未有的条件得以迅速发展起来,成为时代的主体文学。 明清文学艺术有什么新变化?有何特点? 【知识梳理】请同学们结合课本整理明清时期小说、戏曲领域的代表作品,完成以下知识整理表格。 ①小说:梳理民间文学发展时间轴,明清小说以世俗化、平民化、生活化、社会化为主要特征。 ②戏曲 材料10: 戏曲的审美要与伦理道德有关……在这种创作风气下,汤显祖创作了《牡丹亭》。他在《牡丹亭》题词中写道“情不知所起,一往而深……”近世史家侯外庐对汤显祖的《牡丹亭》给予极高的评价,“他的剧作不但和当时的正统观念相对立,而且对封建制社会的历史的矛盾予以加剧并寻求解答。” ——白寿彝总主编《中国通史》 (2)思想新声 材料11: 宇宙便是吾心,吾心即是真理。——(南宋)陆九渊 是非之心,不待虑而知,不待学而能,是故谓之良知。——《王文成公全书》卷26《大学问》 材料12: 以孔子之是非为是非,故未尝有是非耳。——《藏书》 然则“六经”《语》《孟》,乃道学之口实、假人之渊薮也,断断乎其不可以语于童心之言明矣!——《焚书》 教师分别展示材料11、材料12,运用讲授法,简要讲授陆王心学产生的背景,请学生阅读史料,概括陆王心学的主要思想特征:主观唯心主义,以自我内心为准则,隐含个性解放意识。随着商品经济发展,思想进步、个性解放的趋势进一步发展,出现了李贽的思想,李贽的思想特征:提倡个性自由,藐视权威和教条,否定传统伦理道德标准。这是思想界“承古萌新”的体现。 材料13:世儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫工固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者,盖皆本也。——黄宗羲《明夷待访录》 材料14:以明心见性之空言,代修己治人之实学,股肱惰而万事荒,爪牙亡而四国乱。神州荡覆,宗庙丘墟。——顾炎武《日知录》 材料15:以天下论者,必循天下之公,天下非一姓之私也。——王夫之《读通鉴论》 明末清初的思想界还出现了黄宗羲、顾炎武、王夫之三大进步思想家,教师展示材料13-15,分别讲授他们工商皆本(黄宗羲)、经世致用,提倡实学(顾炎武)、批判君主专制(王夫之)的思想特征,指出实质上是对传统儒学的批判、继承、发展。 (3)科技新声 教师展示《几何原本》中译本节选图片,请学生指出此时中国科技成果的新现象:出现西方科学知识,明清之际,我国和欧洲的文化交往出现了前所未有的进展,形成了中西文化交流的第一次高潮。 讲授此时传统科技的一系列成果,传统科技成果包括《本草纲目》《天工开物》《永乐大典》等,偏重于实用性、总结性。 清朝前期,一些欧洲天主教传教士前来中国传教,与一些开明的中国士大夫合作翻译西方科学书籍。传教士还运用欧洲测绘技术,帮助清廷绘制了较为精确的全国地图。“西学东渐”将西方的科学文化知识传入中国,使中国知识界对“西学”有了初步的了解和认识;另一方面,他们又通过传递书信和翻译中国典籍等方式,把中国悠久灿烂的文化介绍给欧洲,使欧洲出现了“中国热”。 其中,传教士利玛窦与徐光启合作翻译了古希腊数学家欧几里得《几何原本》部分内容,利玛窦与李之藻还合作制作了《坤舆万国全图》,较为精确。 根据材料,小组讨论:为什么徐光启如此推崇《几何原本》? 材料16: 《几何原本》者,度数之宗,所以穷方圆平直之情,尽规矩准绳之用也……由显入微,从疑得信,盖不用为用,众用所基,真可谓万象之形囿,百家之学海。 此书为益,能令学理者祛其浮气,练其精心;学事者资其定法,发其巧思,故举世无一人不当学……能精此书者,无一事不可精;好学此书者,无一事不可学。 此书为用至广……而习者盖寡。窃意百年之后必人人习之,即又以为习之晚也! ——《徐光启集》 徐光启提倡“百年之后人人习之”,然而,中国人当时对西学的接受程度果真非常广泛吗?答案恐怕是否定的,面对西方带来的知识、器物、地图,许多士人对此表现出并不信任的态度,例如面对《坤舆万国全图》,士人们形容其为“邪说惑众!”“直欺以其目之所不能见,足之所不能至,无可按听耳,真所谓画工之画鬼魅也!”,反映出西学东渐在范围上的局限,虽然出现新声,出现新的萌芽,但影响终归是有限的。 梳理课本知识点,整理明清时期小说、戏曲领域的代表作品,理解明清时期民间文艺的平民化、社会化倾向,在根本上源于商品经济发展,是白银引发的社会新变之一。 梳理课本知识点,整理李贽、黄宗羲、顾炎武、王夫之四人作为明清之际进步思想家所持有的主要观点,认识到其是对传统儒学的批判、继承与发展。 根据课本内容整理中国传统科技成果与此时传入的西学成果,形成知识体系,理解“西学东渐”的含义及其进步影响。

三、时代局限:白银时代的同道殊途 材料17: 明中后期至清前期200余年间,世界白银产量一半流入中国。中国是当时世界经济和贸易的中心地区之一。 ——必修II《经济成长历程》 材料18: “清政府好比是一艘破烂不堪的头等战舰,它之所以在过去一百五十年中没有沉没,仅仅是由于一班幸运、能干而警觉的军官们的支撑,而她胜过邻船的地方,只在她的体积和外表。但是,一旦一个没有才干的人在甲板上指挥,就不会再有纪律和安全了。” ——(英)马戛尔尼 清代乾隆时期,世界眼中的中国形象为何发生了这样的变化? 教师带领学生阅读史料,分析“白银时代”下的中国,虽然在经济、文化、科技等等方面取得各式各样的新成就,白银为社会注入新活力,但这些经济、文化新现象推动了社会转型吗? 没有。只是起到了冲击作用,没能够制造改变,也没能使中国赶上世界潮流。 在江南传统手工业具有优势、西方需求我国商品等条件下,白银内流、外贸出超、海外移民等都加强了中国与世界的经济联系,同时也足以证明江南经济依然充满活力。但统治者固步自封,拒绝扩大对外交往,进一步扼杀了中国跟上世界潮流的机会。商人总是倾向于把累积得来的财富或过剩的资本投资于购买土地,或供应下一代参与科举,以便进入官僚行列……引发人们营商致富的动机中,实已包含了否定或摧毁商业企业发展的因素。 教师带领学生梳理此时东西方的新发展新变化,对比,使学生认识到,白银虽然给中国社会注入新的活力,促使明清时期经济、文化、科技诸多领域出现新现象,但盛世发展触及上限而并未实现社会转型,与此时发生根本性变化的西方相比,中国的盛世之下埋藏着隐患与危机。

带着问题阅读史料,思考 总结明清时期在白银的影响下社会经济、文化、科技等领域出现哪些新变化,联系之前所学有关西方的政治经济思想大事件,建立中国与世界在此时段中的知识联系,认识到中国盛世之下面临危机。

六、板书

七、教学反思

本课以白银为线索,按照40分钟的教学设计分为经济新变:于白银时代之中(农业、手工业、商业、白银货币化)、社会新变:白银的蝴蝶效应(民间文艺、思想新声、科技新声)和时代局限:白银时代的同道殊途三大部分,主要讲述白银流入及其货币化作为中国在明清时期与世界建立联系的体现的一部分,对明清时期经济、社会生活(思想文化、科技等)产生的影响,使学生认识到、了解到明清时期社会经济、思想文化的重要变化;以白银为契机,通过中西对比,使学生认识世界变化对中国的影响,认识中国社会面临的危机。整体设计思路相对清晰且符合课标要求。在教学环节设计上,本课多处运用史料、地图、时间轴、表格等多元化的展示方式,能够激发学生学习兴趣,提高学生史料阅读能力和历史解释能力。 本节课的不足之处,我自认为在于:经济盛景背后的局限性与中国面临的危机,没有详细地结合西方发展状况展开,中西对比,认识中国社会面临的危机与隐患这部分讲授较少,与世界的联系可通过教学设计的优化阐释得更加深入。此外语言表达也有一定仓促不周之处。还有很多问题等待其他同学与老师批评指正。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进