第1课 远古时期的人类活动 教学设计

文档属性

| 名称 | 第1课 远古时期的人类活动 教学设计 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 476.3KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-29 11:39:36 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第1课 远古时期的人类活动

教材分析

本课内容属于中国境内古人类时期,涵盖了从距今约170万年的元谋人到约3万年的山顶洞人的漫长历史阶段。本课具体介绍了我国境内发现的多个重要古人类遗址,包括元谋人、蓝田人、郧县人、北京人和山顶洞人的基本特征、生活状况及其在人类进化史中的地位。教材从古人类的分布、体质演化、工具使用、社会组织等方面逐步展开,体现了由早期直立人向晚期智人演化的清晰脉络,既帮助学生建立人类起源的基本认知,又为后续学习原始农耕社会奠定基础,具有承前启后的作用。

学情分析

学生在小学阶段已初步接触人类起源的相关知识,对“猿人”“石器”等概念有一定感性认识,但缺乏系统理解。初中生处于形象思维向抽象思维过渡阶段,对直观、具体的图片和实物较感兴趣,具备一定的观察和归纳能力,但分析能力仍较薄弱。本课重点在于掌握元谋人、北京人、山顶洞人的基本特征及其在人类进化中的地位,难点在于理解旧石器时代人类生活方式与生存环境的关系。要求学生能结合图文资料,初步形成历史时序意识和实证意识,理解人类进化的阶段性与劳动在其中的重要作用。

教学目标

【唯物史观】通过分析元谋人、北京人和山顶洞人的考古发现,使学生理解人类社会从低级向高级发展的规律,初步树立劳动创造历史的唯物史观。

【时空观念】通过梳理我国境内古人类的分布及其生活年代,使学生建立从距今约170万年到3万年间中国早期人类发展的时空框架。

【史料实证】通过观察北京人头盖骨化石、石器及用火遗迹等图片资料,使学生掌握通过考古实物推测古人类生活的基本实证方法。

【历史解释】通过比较不同古人类体质特征与生产活动的变化,使学生解释人类从直立人向智人演进的历史过程及其意义。

【家国情怀】通过了解我国是人类文明重要发祥地之一,使学生增强民族自豪感和文化认同感,激发探索中华文明源头的热情。

重点难点

重点:元谋人、北京人、山顶洞人

难点:人类演化过程、用火意义、氏族社会特征

课堂导入

【教师活动】教师引导学生观察图片,提出问题,激发学生对远古人类生活的兴趣,并鼓励他们从图中寻找线索,展开联想。

【展示材料】

▲古人类活动场景想象图

在周口店遗址中,考古学家发现了大量打制石器、动物骨骼以及用火遗迹,说明远古人类已经开始使用工具并掌握用火技能。——《中国历史·第一册》

【提出问题】

你能在图中找到远古人类是怎么获取食物和保护自己的?

如果你是他们中的一员,你觉得生活会遇到哪些困难?

【设计意图】通过观察图片和简要史料,引导学生初步感知远古人类的生活状态,激发对人类起源和早期生活的兴趣,为学习“远古人类”的具体内容做好情感和认知铺垫。

探究新知

我国境内的古人类

【教师活动】

材料1:中国科学院古脊椎动物与古人类研究所发布的《中国旧石器时代考古报告》指出:“元谋人遗址出土的石器多为打制石器,主要由石英岩制成,器型包括刮削器和尖状器,表明当时人类已具备一定的工具制作能力。” ——《中国旧石器时代考古报告》,科学出版社,2003年

▲元谋人上门齿化石

问题:结合图片中的门齿化石和材料中提到的石器,你能推测元谋人的生活方式与古猿相比有哪些进步?这些发现为什么能证明他们属于“古人类”而非普通动物?

【学生活动】

学生分组观察图片并阅读材料,围绕“工具使用”“身体特征”“生存能力”三个维度进行讨论,尝试从化石和石器证据出发,推断元谋人是否具备人类的基本特征。每组派代表发言,说明判断依据。

【教师活动】

教师结合学生回答进行点评:同学们提到“会做石头工具”“牙齿像人不像猿”“能用工具获取食物”,这些都是关键线索。科学家正是通过这些证据判断元谋人已经脱离了单纯依赖自然的动物状态。图片中的上门齿化石经鉴定具有直立人特征,如齿冠较小、齿根粗壮,不同于猿类;而石器的存在说明他们不仅能使用天然工具(如树枝、石块),还能主动加工制造工具——这是人类区别于其他动物的重要标志。

进一步讲解:元谋人距今约170万年,是我国境内目前已知最早的古人类之一。他们在云南热带草原环境中生活,可能以采集植物果实、狩猎小动物为生。工具的使用提高了他们的生存能力,也推动了大脑的发展。

总结知识点:

元谋人发现于云南元谋,距今约170万年,是我国境内目前已知最早的古人类之一。

出土的两颗门齿化石具有早期人类特征,同时伴有粗糙打制石器。

元谋人已能制作和使用工具,标志着向人类演化的关键一步。

【设计意图】

通过真实考古报告材料与教材图片结合,引导学生从实物证据出发进行推理,培养“以物证史”的历史思维能力;问题设计聚焦“人与动物的区别”,激发学生对人类起源的深层思考,促进自主探究与合作学习,落实新课改中“核心素养导向”的教学理念。

【教师活动】

材料2:陕西省考古研究院在《蓝田人遗址发掘简报》中记载:“1964年在陕西蓝田公王岭发现一具较完整的直立人头骨化石,保存有眉脊、颅腔等结构,脑容量约为780毫升,明显大于猿类,属于早期直立人阶段。” ——《考古》杂志,1965年第5期

问题:蓝田人头骨化石的脑容量比现代人小(现代人平均约1400毫升),但我们仍称其为“古人类”,这是为什么?请结合人类演化知识思考。

【学生活动】

学生回顾小学科学课或生物课所学的“人类进化”知识,结合材料中的脑容量数据,小组讨论“是不是脑越大就越像人”。尝试列举判断“是不是人类”的标准,并与其他动物对比分析。

【教师活动】

教师点评学生观点:“有语言”“会用火”“能做工具”等都是重要标准,但最基础的是“能否直立行走”和“是否会制造工具”。蓝田人虽然脑容量较小,但其头骨显示前额低平、眉脊突出、颅骨较厚,是典型的直立人特征。更重要的是,同一地层中发现了打制石器,说明他们具备制造工具的能力。

补充讲解:蓝田人距今约160万年,生活在黄土高原地带,气候较温暖湿润。他们的发现填补了我国北方早期人类活动的重要空白,证明早在百万年前,中华大地上已有古人类繁衍生息。

总结知识点:

蓝田人发现于陕西蓝田,距今约160万年。

考古发现一个完整头骨化石,具有明显的直立人特征。

蓝田人已能制作和使用工具,是我国重要的早期古人类代表。

【设计意图】

利用专业考古简报作为史料,增强历史真实感;通过“脑容量”这一具体数据引发认知冲突,引导学生突破“大脑大小决定智慧”的误区,理解“工具制造”才是人类诞生的关键标志,发展批判性思维和科学推理能力。

【教师活动】

材料3:湖北省文物考古研究所发布《郧县人头骨化石研究进展》称:“1989年和1990年在湖北郧阳发现三具距今约100万年的古人类头骨化石,形态特征介于直立人与早期智人之间,面部宽大、鼻骨突出,是研究东亚人类演化的重要材料。” ——《人类学学报》,2001年第4期

问题:郧县人生活的年代比元谋人、蓝田人晚,但仍然属于“直立人”阶段。你认为“时间早晚”和“进化程度”之间有什么关系?能否说“后来的人一定更先进”?

【学生活动】

学生结合地图想象不同地区古人类的生活环境差异,思考“为什么湖北的古人比云南的晚出现”?讨论“进化是否一定是线性前进”的问题,尝试用“适应环境”“独立发展”等概念解释区域差异。

【教师活动】

教师总结:进化不是简单的“后来居上”。郧县人虽距今约100万年,比元谋人晚,但其头骨特征仍属于直立人范畴,说明人类演化存在地域性和阶段性。三具头骨在同一地区发现,表明当时已有一定规模的人群聚居,可能形成了原始社群。

进一步强调:元谋人、蓝田人、郧县人都有一个共同点——都留下了打制石器。这说明他们都已经跨越了“只会使用自然物”的阶段,进入“主动改造自然”的人类时代。

总结知识点:

郧县人发现于湖北郧阳,距今约100万年。

已发掘出3个头骨化石,属于直立人向早期智人过渡阶段。

郧县人同样能制作和使用工具,是长江中游地区重要的古人类代表。

【设计意图】

通过引入“演化阶段与时间关系”的思辨问题,打破学生“越晚越先进”的线性历史观,帮助建立“多元发展”“区域适应”的历史时空观念;借助多地古人类遗址的对比,初步形成“中华大地早期人类分布广泛”的整体认知,为后续学习奠定基础。

【教师活动】

材料4:联合国教科文组织《人类起源国际研究计划》指出:“全球范围内,旧石器时代遗址的分布表明,早期人类并非仅起源于非洲,而是在多个地区独立演化并交流互动,中国是东亚人类连续演化的重要证据区。” ——UNESCO, International Programme on the History of Man, 1987

问题:为什么我国能成为世界上发现古人类化石和旧石器遗址最多的国家之一?这说明了什么?

【学生活动】

学生结合中国地形图(头脑中回忆)思考:中国地域广阔、气候多样、资源丰富,适合不同阶段人类生存。小组合作归纳“地理优势”“长期连续演化”“考古工作深入”等原因,并尝试解释“中华文明为何有深厚根基”。

【教师活动】

教师引导总结:我国从南到北、从东到西都有古人类遗址分布,如云南元谋、陕西蓝田、湖北郧县、北京周口店等,说明早在百万年前,中华大地就是人类繁衍的重要舞台。这些遗址不仅数量多,而且时间序列完整,构成了从直立人到智人的演化链条,支持“本土连续演化附带基因交流”的学术观点。

再次强调核心结论:通过对元谋人、蓝田人、郧县人遗址的研究可知,他们都具备一个划时代的特征——能够制作和使用工具,这是人类诞生的根本标志。

总结知识点:

我国是世界上发现古人类化石和旧石器时代遗址最多的国家之一。

古人类遗址遍布全国各地,显示出中华大地早期人类活动的广泛性。

所有上述古人类均已能制作和使用工具,标志着他们进入“人类”范畴。

【设计意图】

通过国际组织权威材料提升视野,引导学生从全球视角理解中国古人类研究的地位;问题设计指向“国家地理与文明根基”的深层联系,培养学生家国情怀与历史认同感;最终回归教材核心结论,强化“工具制造”这一人类本质特征的认知,实现知识建构与价值引领的统一。

北京人

北京人遗址的发现

【教师活动】

材料1:1921年,瑞典地质学家安特生在北京周口店龙骨山进行地质调查时,发现了一些哺乳动物化石和疑似人类活动的痕迹。这一发现引起了国际学术界的关注,随后中美联合组织了系统的考古发掘。——《中国大百科全书·考古学》

▲北京人牙齿化石

问题:为什么科学家会根据几颗牙齿化石就判断这里曾有古人类活动?这说明考古研究中“间接证据”有什么作用?

【学生活动】

学生分组讨论,结合材料与图片,推测牙齿化石在古人类研究中的重要性,并尝试解释为何一个看似微小的发现能引发大规模考古工作。

【教师活动】

从材料可以看出,安特生最初并未发现完整人骨,而是通过动物化石和零星人类牙齿推断出可能存在古人类遗迹。这正是考古学的特点——通过碎片化证据重建历史。图中展示的是北京人牙齿化石,其形态比现代人粗大,牙釉质较厚,属于直立人特征。1927年,古人类学家步达生正式将这类人类命名为“北京直立人”。这一命名基于科学分类原则,体现了化石在人类演化研究中的关键地位。

总结知识点:

北京人遗址最早于1921年由安特生发现,起初依据动物化石和人类牙齿化石判断存在古人类活动。

1927年,依据牙齿化石正式命名“北京直立人”(即“北京人”)。

【设计意图】

通过真实考古发现案例引导学生理解“以小见大”的历史研究方法,培养学生从有限史料中提取信息、合理推断的能力,初步建立考古证据与历史结论之间的逻辑联系。

第一个头盖骨的发现

【教师活动】

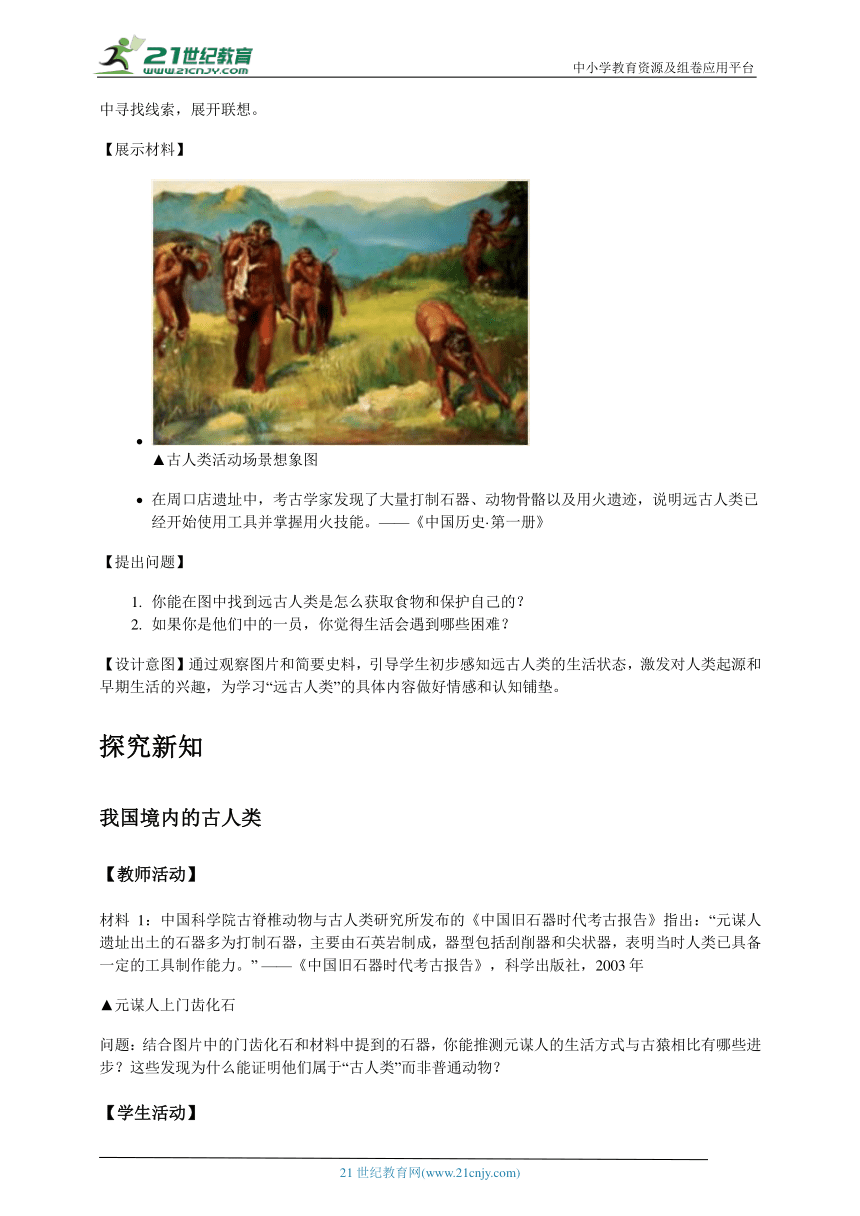

材料2:1929年12月2日,刚从北京大学毕业的年轻学者裴文中,在周口店发掘现场坚持继续挖掘即将封坑的洞穴,最终在一个狭小的裂隙中发现了第一个完整的北京人头盖骨化石。这一发现震惊世界,被譽为“中国科学史上划时代的时刻”。——《人民日报》2019年纪念报道

▲北京人头盖骨化石(复制品)

问题:为什么一个头盖骨的发现会被称作“划时代的时刻”?它对研究人类起源有何特殊意义?

【学生活动】

学生阅读材料,观看图片,小组合作分析头盖骨作为直接证据的价值,尝试说明它相较于牙齿化石在研究人类进化中的优势。

【教师活动】

裴文中发现的第一个头盖骨是完整的颅骨化石,能够提供脑容量、面部结构等关键信息。相比此前仅有的牙齿化石,头盖骨为研究北京人的体质特征提供了更全面的数据。例如,通过测量可知其脑容量约为1000毫升,介于猿类与现代人之间,支持了人类逐步进化的理论。这一发现不仅证实了中国境内存在远古人类,也使周口店成为全球古人类学研究的重要基地。

总结知识点:

1929年,我国学者裴文中发现第一个北京人头盖骨化石,标志着北京人研究的重大突破。

同年还发现了用火遗迹,进一步丰富了对北京人生活的认识。

【设计意图】

通过讲述中国学者的科学贡献,增强民族自豪感;同时引导学生理解关键实物证据在历史研究中的决定性作用,提升史料实证意识。

北京人的体质特征

【教师活动】

材料3:根据对北京人头骨化石的测量与复原,科学家发现他们的前额低平、眉脊突出、鼻骨扁平、嘴巴前伸,没有明显的下巴。这些特征与现代人差异明显,但四肢骨骼显示已具备直立行走能力。——《国家地理·中文版》2020年专题

▲北京人复原头像

问题:观察复原头像,你能指出哪些面部特征与现代人不同?这些特征反映了怎样的进化阶段?

【学生活动】

学生观察图片,对照自身或同学的面部特征,填写“北京人 vs 现代人”对比表格(如前额、眉骨、鼻子、嘴巴等),并尝试用语言描述北京人所处的人类进化阶段。

【教师活动】

图片中的复原头像基于真实化石数据制作,展现了北京人的典型外貌。他们身高平均157厘米,上肢接近现代人,下肢略长,适合长时间行走。脑容量约1000毫升(现代人为1350毫升左右),表明智力发展尚处于初级阶段。但能直立行走,解放双手,为工具使用和劳动协作奠定基础。这种“头骨原始、体态进步”的特点,正是直立人的典型标志。

总结知识点:

北京人前额低平、眉骨粗大、颧骨突出、鼻骨扁平、吻部前伸,脑容量小于现代人。

身高约157厘米,上肢与现代人相似,下肢略长,能够直立行走。

【设计意图】

借助形象化复原图,帮助学生直观感知远古人类外貌差异,结合生物学常识理解“直立人”在人类进化链中的位置,发展时空观念与比较思维。

北京人的生活环境

【教师活动】

材料4:地质研究表明,距今约70万至20万年前,北京地区属于温带森林草原环境,气候比现在更温暖湿润。湖沼广布,植被茂密,常见动物包括肿骨大角鹿、剑齿虎、棕熊和野马等。——《中国自然地理·古环境卷》

问题:结合材料,推测北京人选择周口店居住的原因可能有哪些?这样的环境对他们生存有哪些影响?

【学生活动】

学生根据材料绘制“北京人生活环境简图”,标注森林、水域、常见动物等要素,并在图旁写出三条生存优势(如食物来源丰富、便于隐蔽、水源充足等)。

【教师活动】

当时的周口店地区水草丰美,动植物资源丰富,为北京人提供了稳定的食物来源。梅花鹿、野马等食草动物是主要狩猎对象,而森林和洞穴则提供了遮风避雨的居所。温暖湿润的气候减少了御寒压力,有利于群体长期定居。这种自然环境为早期人类的生存与发展创造了有利条件。

总结知识点:

北京人生活的地区有大片森林和水域,气候温暖湿润。

当地水草丰美,常见梅花鹿、野马等动物,适宜人类生存。

【设计意图】

培养学生结合地理环境分析人类活动的能力,理解人地关系的基本逻辑,促进跨学科思维发展。

北京人的生产工具

【教师活动】

材料5:在北京人遗址中出土的石器多由石英、燧石等坚硬岩石制成,采用“锤击法”打制而成。工具类型多样,包括砍砸器用于劈砍树木或动物骨骼,刮削器用于处理兽皮,尖状器可能用于刺杀小型动物。——《考古学入门》人民教育出版社

▲北京人使用的石器

问题:观察这些石器,它们有什么共同特点?为什么说“打制”是当时技术水平的体现?

【学生活动】

学生观察图片中的石器形状,用手势模拟“敲打”动作,体验原始打制过程;小组讨论:这些工具如何帮助北京人获取食物?能否改进?

【教师活动】

图中所示石器均为打制而成,边缘不规则但锋利,适用于切割、砍砸等基本功能。虽然没有磨制技术,但北京人已能根据用途制作不同类型的工具,说明其认知能力和动手能力已有显著发展。他们还使用兽骨和鹿角制作工具,体现了对自然资源的综合利用。

总结知识点:

北京人用石块、兽骨和鹿角等制作工具。

制作技术较成熟,能制成砍砸器、尖状器、刮削器等多种工具,用于狩猎和采集。

【设计意图】

通过观察与模拟活动,让学生体会原始技术的局限性与创造性,理解工具进步对人类生存的关键作用,培养劳动创造文明的价值观。

北京人使用火

【教师活动】

材料6:在北京人遗址第10层灰烬层中,考古学家发现了集中分布的灰烬、烧石和烧骨,部分灰烬厚达6米,周围有石块围成的圆圈结构,推测为原始“火塘”。这是目前东亚地区最早的确凿用火证据之一。——《中国科学院古脊椎动物与古人类研究所年报》

▲北京人用火场景想象图

问题:灰烬、烧石和烧骨是如何证明北京人会用火的?他们可能怎样获得并保存火种?

【学生活动】

学生分组扮演“考古队”,根据材料和图片“现场还原”北京人用火场景,设计一份“证据报告”,说明每项发现的意义。

【教师活动】

遗址中发现的灰烬层连续分布,说明火被长期使用;烧骨表明食物被烧烤,有助于消化和杀菌;烧石说明火温较高,可能用于取暖或驱兽。图中想象图展示了北京人围火而坐的情景,火不仅改善了饮食质量,还增强了群体凝聚力。虽然尚无证据表明他们会“人工取火”,但很可能已掌握保存火种的技术。

总结知识点:

北京人遗址发现灰烬、烧石、烧骨,证明已会使用火。

用火烧烤食物、防寒、照明、驱兽,改善了生存条件。

学会用火是人类演化史上的重要里程碑。

【设计意图】

通过“模拟考古”活动激发探究兴趣,训练学生基于实物证据进行推理的能力,深化对“火”在人类文明进程中的战略意义的理解。

北京人遗址的价值

【教师活动】

材料7:周口店北京人遗址于1987年被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》,评价其为“保存了长达70万年人类活动连续记录的罕见遗址”,是研究人类起源与演化的关键地点之一。——联合国教科文组织官网

问题:为什么周口店遗址被称为“内涵最丰富、材料最齐全”的直立人遗址?它的发现对中国乃至世界人类起源研究有何意义?

【学生活动】

学生查阅资料卡片(教师提供简要信息卡),归纳北京人遗址的“四个最”:化石数量最多、时间跨度最长、遗物种类最全、研究价值最高,并撰写一句话总结其历史地位。

【教师活动】

北京人遗址出土了40多个个体的化石、10万件石器、大量动物化石及用火遗迹,时间跨度达50万年,是全球罕见的连续性遗址。这些发现不仅填补了中国旧石器时代早期的空白,也为“人类多地起源说”提供了重要支持。包括北京人在内的我国境内直立人遗存,证明中华大地是人类文明的重要发源地之一。

总结知识点:

周口店北京人遗址是迄今所知世界上内涵最丰富、材料最齐全的直立人遗址之一。

包括北京人在内的我国境内直立人遗存,对研究人类起源和古人类演化具有重要意义。

【设计意图】

引导学生从全球视野认识中国考古成就,强化文化自信与历史责任感,提升综合归纳与价值判断能力。

山顶洞人

山顶洞人

【教师活动】

材料1:1930年,考古工作者在北京市周口店龙骨山山顶洞穴内发现了三具完整的人类头骨化石,经测定距今约3万年。这些化石具有明显的现代人特征,如前额隆起、下颌明显、脑容量接近现代人水平。——《中国大百科全书·考古学》

▲山顶洞人复原头像

问题:根据化石特征和发现地点,你能推断山顶洞人与现代人之间可能存在怎样的关系?他们生活的时代与北京人相比有何不同?

【学生活动】

学生分组观察“山顶洞人复原头像”图片,结合材料中的描述,对比北京人(旧知)的外貌特征(如前额低平、眉脊粗大),讨论并填写表格:

特征 北京人 山顶洞人

外貌特点 原始性强 接近现代人

生活年代 约70万–20万年 约3万年

所属人类类型 直立人 晚期智人

每组派代表分享结论,尝试归纳山顶洞人的基本身份特征。

【教师活动】

结合学生回答,教师指出:山顶洞人化石的发现地点在“龙骨山顶部的洞穴”,与北京人出土地点相近但层位更高,说明这是不同时期人类活动的延续。从外貌看,山顶洞人已具备现代人形态特征,属于“晚期智人”,是智人阶段的高级代表。这表明人类进化呈现出由原始向现代逐步演进的趋势。

进一步强调:距今约3万年属于旧石器时代晚期,此时人类体质已基本完成向现代人的过渡,为后续文化发展奠定了基础。

总结知识点:

山顶洞人生活在距今约3万年前,地点为北京周口店龙骨山顶部洞穴。

其外貌与现代人基本相同,属于晚期智人。

是继北京人之后在同一地区生活的另一群远古人类。

【设计意图】

通过真实考古发现史料引入,引导学生运用已有知识(北京人特征)进行对比分析,培养历史比较思维和证据意识;借助复原头像直观感知人类外貌演变,增强形象认知,落实“时空观念”与“史料实证”核心素养。

使用工具与技术

【教师活动】

材料2:在山顶洞遗址中出土了大量骨器,其中包括一件长8.2厘米的骨针,针身光滑,尾部有小孔,经显微镜观察确认经过磨制和钻孔处理。这是目前中国发现最早的缝纫工具之一。——《中国考古学·旧石器时代卷》

▲山顶洞人使用的骨针和装饰品

问题:这根骨针说明山顶洞人掌握了哪些技术?这些技术对他们的生活可能产生什么影响?

【学生活动】

学生观察图片中的骨针形态,结合材料描述,小组讨论以下问题:

骨针为何需要“磨光”和“钻孔”?

它能否用打制石器直接制作?为什么?

如果有了这样的工具,人们可以做什么以前做不到的事?

各组绘制“技术树”简图:从原材料(动物骨骼)→加工技术(切割、磨光、钻孔)→成品(骨针)→用途(缝衣、御寒、保护身体)。

【教师活动】

点评学生“技术树”成果,重点解析:磨光使工具更精细耐用,钻孔技术则体现复杂工艺能力,二者结合标志着工具制作进入新阶段。骨针的存在说明山顶洞人已能缝制兽皮衣物,显著提升抵御寒冷的能力,扩大了活动范围。

补充说明:除骨针外,还发现穿孔贝壳、兽牙等装饰品,表明他们不仅关注生存需求,也开始追求美观。

总结知识点:

山顶洞人使用打制石器,同时制作骨器。

掌握了磨光和钻孔技术,能制造精细工具如骨针。

骨针用于缝制衣服,改善生活条件。

【设计意图】

以实物考古证据为切入点,引导学生从工具形态反推技术水平与生活场景,发展“历史解释”能力;通过动手绘制技术流程图,促进逻辑思维与跨学科理解,体现“做中学”的探究理念。

生活方式与社会行为

【教师活动】

材料3:山顶洞遗址中发现多处火塘遗迹,炭屑集中分布,周围伴有烧过的石头和动物骨骼。部分骨骼上有规则切割痕迹,且某些动物牙齿和贝壳上有穿孔,推测用于佩戴。此外,发现一具男性遗骸周围撒有赤铁矿粉末,颜色鲜红。——《周口店山顶洞遗址发掘报告》

问题:这些考古现象反映了山顶洞人哪些方面的行为?特别是火塘、穿孔饰品和赤铁矿粉的使用,分别说明了什么?

【学生活动】

学生分组分析材料,完成三项任务:

判断“火塘”证据是否支持“人工取火”?说明理由。

讨论穿孔饰品的功能:实用?象征?审美?

推测赤铁矿粉撒在死者周围的可能含义。

每组用关键词卡片(如“取暖”“熟食”“爱美”“信仰”等)贴在白纸上,构建“山顶洞人生活图景”思维导图。

【教师活动】

结合学生思维导图进行点评:

火塘中炭屑集中、有规律分布,不同于自然火灾,说明可能已掌握人工取火技术,可用于取暖、照明、驱兽、烹饪。

穿孔饰品无实用功能,应属装饰品,反映“爱美意识”的萌芽。

赤铁矿粉象征血液或生命,撒于墓葬周围,可能是原始宗教或灵魂观念的表现,说明已有埋葬死者的习俗,体现对死亡的敬畏与情感表达。

强调:这些行为超越基本生存需求,属于精神文化层面的发展。

总结知识点:

山顶洞人可能已掌握人工取火技术。

以采集、狩猎为主,还会捕鱼。

会缝制衣服,改善生活质量。

有爱美意识,佩戴装饰品。

存在埋葬死者的行为,可能伴有原始宗教观念。

【设计意图】

通过多重考古现象引导学生由表及里推断古人行为动机,训练“历史推理”能力;利用思维导图整合信息,提升归纳与系统思维水平;渗透“人文关怀”教育,帮助学生理解人类文明不仅是物质进步,也包含精神成长。

社会组织形式

【教师活动】

材料4:山顶洞遗址未发现房屋基址,但多个个体共存于同一洞穴内,出土工具无明显等级差异,食物残渣分布均匀,未见明显贫富分化迹象。人类遗骸共处一穴,部分有共同埋葬现象。——《中国古代社会史论》

问题:从居住方式、工具使用和食物分配来看,山顶洞人的社会可能存在怎样的组织特点?他们之间是平等还是存在等级?

【学生活动】

学生阅读材料,围绕“集体生活”主题展开角色扮演活动:

每组模拟一个“山顶洞人家族”,设定角色:采集者、猎人、制衣者、老人、儿童。

讨论:如何分工协作?获得的食物怎么分?工具谁拥有?老人去世怎么办?

归纳本组所体现的社会原则(如共享、合作、无特权等)。

分享时重点说明:“为什么我们认为那时没有贫富贵贱?”

【教师活动】

总结各组观点,指出:考古发现中工具共有、食物共食、墓葬无差别,说明山顶洞人实行原始共产制,生产资料公有,劳动成果平均分配。这种生活方式基于血缘关系,形成以血缘为纽带的氏族雏形。

强调:这是人类早期社会的普遍形态,为后来氏族社会的发展奠定基础。

总结知识点:

山顶洞人过着集体生活,共同居住。

使用共有工具,共同劳动,共同分配食物。

社会内部没有贫富贵贱的差别。

初步形成以血缘为基础的社会组织。

【设计意图】

通过角色扮演创设历史情境,激发学生共情与参与感,深化对“原始平等”社会的理解;引导学生从考古证据出发推导社会结构,强化“论从史出”的历史思维方法,落实“社会责任”与“公共意识”的价值导向。

课后任务

【任务主题】探索我国境内的古人类生活与演化历程

【基础任务】(知识巩固类)

观察教材中的图片(如元谋人牙齿化石、北京人头盖骨化石、山顶洞人骨针等),结合文字内容,制作一份“古人类信息卡”。卡片需包含古人类名称、生活年代、发现地点、体质特征、主要工具及生活方式等信息,帮助梳理我国古人类发展的基本脉络。

【进阶任务】(能力提升类)

以小组为单位,模拟“考古发掘现场”,利用废旧材料(如纸板、石块、木棍等)制作北京人使用的砍砸器、刮削器等工具,并尝试用这些工具完成简单的任务(如剥树皮、切割纸张等),体验原始工具的使用方式与功能,理解工具对人类生存的重要性。

【拓展任务】(跨学科探究类)

结合地理知识,在中国地图上标注元谋人、蓝田人、郧县人、北京人和山顶洞人的发现地点,分析这些古人类分布的地理环境特征;结合美术学科,绘制一幅“古人类生活场景图”,展现北京人或山顶洞人的日常生活,体现他们的社会组织与技术进步。

【设计意图】通过信息整理、动手实践与跨学科探究,帮助学生掌握我国古人类的基本特征与发展线索,提升历史理解力、动手能力和综合思维能力,激发对人类起源与演化的探究兴趣。

板书设计

一、我国境内的古人类

元谋人

蓝田人

郧县人

二、北京人

发现过程

体质特征

工具制作

用火情况

遗址价值

三、山顶洞人

发现地点

生产生活

社会组织

教学反思

本节课内容以丰富的考古发现为主线,适合采用直观教学法与问题引导法相结合的方式。通过展示元谋人、北京人、山顶洞人的化石图片和复原图,增强学生的感性认识;结合提问引导学生思考人类演化的关键节点。优点在于学生兴趣浓厚,课堂氛围活跃;但部分学生对“直立人”“智人”等概念理解仍显模糊。语言表达上,我注重条理清晰、生动形象,但在术语解释上需更精准。今后应加强概念讲解,提升学生的认知深度。

课标分析

本课内容对应课程标准中“了解人类起源和早期发展”的要求,通过介绍我国境内重要的古人类遗址,如元谋人、北京人和山顶洞人,帮助学生认识人类从古猿到现代人的演化过程。教材通过考古发现,如化石、石器和用火遗迹,引导学生理解早期人类的生存方式与社会特征,培养学生依据考古证据分析历史问题的能力,体现了课标中“运用考古发现了解古代社会”的核心素养要求。

课堂练习

第1题

【题文】考古发现的重大成就实证了我国百万年的人类史。其中,周口店北京人遗址对研究人类起源和古人类演化的历史具有重要意义。以下考古发现属于周口店北京人遗址的是( )

A. B.

C. D.

【答案】A

第2题

【题文】中国旧石器文化可以划分为南北两大石器传统,即使在南方或北方地区内部,各类石器在原料、制作技术、种类和形态方面也各具特色。这体现了旧石器文化的( )

A.延续性 B.包容性 C.凝聚性 D.多样性

【答案】D

第3题

【题文】阅读以下关于北京人遗址的考古资料,判断下列选项中正确的是( )

考古资料:在北京人遗址中,发现了大量的打制石器,这些石器类型多样,有砍砸器、刮削器、尖状器等。同时,还出土了超过10万件石片,其原料主要为脉石英、砂岩等。遗址中存在多个灰烬层,最厚处可达6米,其中包含大量烧骨、烧石,经鉴定,烧骨种类有鹿、牛、马、猪等多种动物骨骼。

A.打制石器类型多样,表明北京人已经有了明确的劳动分工

B.大量石片的出土,说明北京人主要以制造石器为生活来源

C.从灰烬层及其中包含物可知,北京人会使用火且能保存火种

D.遗址中发现多种动物烧骨,证明北京人只吃熟食

【答案】C

课前任务

课前任务

我国境内目前已知最早的古人类之一是________,距今约________年。

蓝田人发现于________,距今约________年。

郧县人发现于________,距今约________年。

北京人生活在距今约________年间,遗址位于________。

北京人已经能够________,并使用________来改善生活。

北京人制作的石器有________、________、________等类型。

北京人用火可以________、、、________。

学会________是人类演化史上的一个重要里程碑。

山顶洞人生活在距今约________年,属于________智人。

山顶洞人掌握了________和________技术,可能已经知道________。

山顶洞人有________意识,也有________死者的行为。

山顶洞人过着________生活,没有________的差别。

参考答案

元谋人;170万

陕西蓝田;160万

湖北郧阳;100万

70万—20万年;北京周口店龙骨山

制作和使用工具;火

砍砸器;尖状器;刮削器

烧烤食物;防寒;照明;驱兽

用火

3万;晚期

磨光;钻孔;人工取火

爱美;埋葬

集体;贫富贵贱

课堂总结

【教师活动】

通过本课学习,我们了解了我国境内早期人类的分布与演化过程,掌握了元谋人、北京人、山顶洞人的基本特征及其在人类进化史上的地位。同学们要认识到,从能人到直立人,再到智人,人类经历了漫长的演化过程,学会使用工具和火是人类进化中的关键里程碑。通过分析考古发现,我们可以发现早期人类生活方式逐渐进步,从单纯依赖自然到开始改造自然,体现了人类文明的萌芽。希望大家能够通过观察化石、工具等实物资料,提升历史实证意识,理解人类社会由低级向高级发展的历史规律。

拓展迁移

拓展方向:实际应用拓展

材料:现代考古学不仅依靠化石和石器研究古人类,还运用DNA分析、碳14测年、环境重建等科技手段,揭示人类演化与气候变化、生态环境之间的关系。

问题:现代科技手段如何帮助我们更好地理解古人类的生活与演化?

答案:通过DNA分析,科学家可以追溯古人类的遗传谱系,判断他们与现代人之间的亲缘关系;碳14测年技术能准确测定遗址年代,帮助建立人类活动的时间轴;环境重建技术则揭示古人类所处的气候与生态背景,帮助我们理解人类如何适应环境变化。这些科技手段使古人类研究从单纯的化石观察发展为多维度的科学分析,提升了我们对人类起源与发展的整体认知,也展示了跨学科合作在历史研究中的重要价值。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第1课 远古时期的人类活动

教材分析

本课内容属于中国境内古人类时期,涵盖了从距今约170万年的元谋人到约3万年的山顶洞人的漫长历史阶段。本课具体介绍了我国境内发现的多个重要古人类遗址,包括元谋人、蓝田人、郧县人、北京人和山顶洞人的基本特征、生活状况及其在人类进化史中的地位。教材从古人类的分布、体质演化、工具使用、社会组织等方面逐步展开,体现了由早期直立人向晚期智人演化的清晰脉络,既帮助学生建立人类起源的基本认知,又为后续学习原始农耕社会奠定基础,具有承前启后的作用。

学情分析

学生在小学阶段已初步接触人类起源的相关知识,对“猿人”“石器”等概念有一定感性认识,但缺乏系统理解。初中生处于形象思维向抽象思维过渡阶段,对直观、具体的图片和实物较感兴趣,具备一定的观察和归纳能力,但分析能力仍较薄弱。本课重点在于掌握元谋人、北京人、山顶洞人的基本特征及其在人类进化中的地位,难点在于理解旧石器时代人类生活方式与生存环境的关系。要求学生能结合图文资料,初步形成历史时序意识和实证意识,理解人类进化的阶段性与劳动在其中的重要作用。

教学目标

【唯物史观】通过分析元谋人、北京人和山顶洞人的考古发现,使学生理解人类社会从低级向高级发展的规律,初步树立劳动创造历史的唯物史观。

【时空观念】通过梳理我国境内古人类的分布及其生活年代,使学生建立从距今约170万年到3万年间中国早期人类发展的时空框架。

【史料实证】通过观察北京人头盖骨化石、石器及用火遗迹等图片资料,使学生掌握通过考古实物推测古人类生活的基本实证方法。

【历史解释】通过比较不同古人类体质特征与生产活动的变化,使学生解释人类从直立人向智人演进的历史过程及其意义。

【家国情怀】通过了解我国是人类文明重要发祥地之一,使学生增强民族自豪感和文化认同感,激发探索中华文明源头的热情。

重点难点

重点:元谋人、北京人、山顶洞人

难点:人类演化过程、用火意义、氏族社会特征

课堂导入

【教师活动】教师引导学生观察图片,提出问题,激发学生对远古人类生活的兴趣,并鼓励他们从图中寻找线索,展开联想。

【展示材料】

▲古人类活动场景想象图

在周口店遗址中,考古学家发现了大量打制石器、动物骨骼以及用火遗迹,说明远古人类已经开始使用工具并掌握用火技能。——《中国历史·第一册》

【提出问题】

你能在图中找到远古人类是怎么获取食物和保护自己的?

如果你是他们中的一员,你觉得生活会遇到哪些困难?

【设计意图】通过观察图片和简要史料,引导学生初步感知远古人类的生活状态,激发对人类起源和早期生活的兴趣,为学习“远古人类”的具体内容做好情感和认知铺垫。

探究新知

我国境内的古人类

【教师活动】

材料1:中国科学院古脊椎动物与古人类研究所发布的《中国旧石器时代考古报告》指出:“元谋人遗址出土的石器多为打制石器,主要由石英岩制成,器型包括刮削器和尖状器,表明当时人类已具备一定的工具制作能力。” ——《中国旧石器时代考古报告》,科学出版社,2003年

▲元谋人上门齿化石

问题:结合图片中的门齿化石和材料中提到的石器,你能推测元谋人的生活方式与古猿相比有哪些进步?这些发现为什么能证明他们属于“古人类”而非普通动物?

【学生活动】

学生分组观察图片并阅读材料,围绕“工具使用”“身体特征”“生存能力”三个维度进行讨论,尝试从化石和石器证据出发,推断元谋人是否具备人类的基本特征。每组派代表发言,说明判断依据。

【教师活动】

教师结合学生回答进行点评:同学们提到“会做石头工具”“牙齿像人不像猿”“能用工具获取食物”,这些都是关键线索。科学家正是通过这些证据判断元谋人已经脱离了单纯依赖自然的动物状态。图片中的上门齿化石经鉴定具有直立人特征,如齿冠较小、齿根粗壮,不同于猿类;而石器的存在说明他们不仅能使用天然工具(如树枝、石块),还能主动加工制造工具——这是人类区别于其他动物的重要标志。

进一步讲解:元谋人距今约170万年,是我国境内目前已知最早的古人类之一。他们在云南热带草原环境中生活,可能以采集植物果实、狩猎小动物为生。工具的使用提高了他们的生存能力,也推动了大脑的发展。

总结知识点:

元谋人发现于云南元谋,距今约170万年,是我国境内目前已知最早的古人类之一。

出土的两颗门齿化石具有早期人类特征,同时伴有粗糙打制石器。

元谋人已能制作和使用工具,标志着向人类演化的关键一步。

【设计意图】

通过真实考古报告材料与教材图片结合,引导学生从实物证据出发进行推理,培养“以物证史”的历史思维能力;问题设计聚焦“人与动物的区别”,激发学生对人类起源的深层思考,促进自主探究与合作学习,落实新课改中“核心素养导向”的教学理念。

【教师活动】

材料2:陕西省考古研究院在《蓝田人遗址发掘简报》中记载:“1964年在陕西蓝田公王岭发现一具较完整的直立人头骨化石,保存有眉脊、颅腔等结构,脑容量约为780毫升,明显大于猿类,属于早期直立人阶段。” ——《考古》杂志,1965年第5期

问题:蓝田人头骨化石的脑容量比现代人小(现代人平均约1400毫升),但我们仍称其为“古人类”,这是为什么?请结合人类演化知识思考。

【学生活动】

学生回顾小学科学课或生物课所学的“人类进化”知识,结合材料中的脑容量数据,小组讨论“是不是脑越大就越像人”。尝试列举判断“是不是人类”的标准,并与其他动物对比分析。

【教师活动】

教师点评学生观点:“有语言”“会用火”“能做工具”等都是重要标准,但最基础的是“能否直立行走”和“是否会制造工具”。蓝田人虽然脑容量较小,但其头骨显示前额低平、眉脊突出、颅骨较厚,是典型的直立人特征。更重要的是,同一地层中发现了打制石器,说明他们具备制造工具的能力。

补充讲解:蓝田人距今约160万年,生活在黄土高原地带,气候较温暖湿润。他们的发现填补了我国北方早期人类活动的重要空白,证明早在百万年前,中华大地上已有古人类繁衍生息。

总结知识点:

蓝田人发现于陕西蓝田,距今约160万年。

考古发现一个完整头骨化石,具有明显的直立人特征。

蓝田人已能制作和使用工具,是我国重要的早期古人类代表。

【设计意图】

利用专业考古简报作为史料,增强历史真实感;通过“脑容量”这一具体数据引发认知冲突,引导学生突破“大脑大小决定智慧”的误区,理解“工具制造”才是人类诞生的关键标志,发展批判性思维和科学推理能力。

【教师活动】

材料3:湖北省文物考古研究所发布《郧县人头骨化石研究进展》称:“1989年和1990年在湖北郧阳发现三具距今约100万年的古人类头骨化石,形态特征介于直立人与早期智人之间,面部宽大、鼻骨突出,是研究东亚人类演化的重要材料。” ——《人类学学报》,2001年第4期

问题:郧县人生活的年代比元谋人、蓝田人晚,但仍然属于“直立人”阶段。你认为“时间早晚”和“进化程度”之间有什么关系?能否说“后来的人一定更先进”?

【学生活动】

学生结合地图想象不同地区古人类的生活环境差异,思考“为什么湖北的古人比云南的晚出现”?讨论“进化是否一定是线性前进”的问题,尝试用“适应环境”“独立发展”等概念解释区域差异。

【教师活动】

教师总结:进化不是简单的“后来居上”。郧县人虽距今约100万年,比元谋人晚,但其头骨特征仍属于直立人范畴,说明人类演化存在地域性和阶段性。三具头骨在同一地区发现,表明当时已有一定规模的人群聚居,可能形成了原始社群。

进一步强调:元谋人、蓝田人、郧县人都有一个共同点——都留下了打制石器。这说明他们都已经跨越了“只会使用自然物”的阶段,进入“主动改造自然”的人类时代。

总结知识点:

郧县人发现于湖北郧阳,距今约100万年。

已发掘出3个头骨化石,属于直立人向早期智人过渡阶段。

郧县人同样能制作和使用工具,是长江中游地区重要的古人类代表。

【设计意图】

通过引入“演化阶段与时间关系”的思辨问题,打破学生“越晚越先进”的线性历史观,帮助建立“多元发展”“区域适应”的历史时空观念;借助多地古人类遗址的对比,初步形成“中华大地早期人类分布广泛”的整体认知,为后续学习奠定基础。

【教师活动】

材料4:联合国教科文组织《人类起源国际研究计划》指出:“全球范围内,旧石器时代遗址的分布表明,早期人类并非仅起源于非洲,而是在多个地区独立演化并交流互动,中国是东亚人类连续演化的重要证据区。” ——UNESCO, International Programme on the History of Man, 1987

问题:为什么我国能成为世界上发现古人类化石和旧石器遗址最多的国家之一?这说明了什么?

【学生活动】

学生结合中国地形图(头脑中回忆)思考:中国地域广阔、气候多样、资源丰富,适合不同阶段人类生存。小组合作归纳“地理优势”“长期连续演化”“考古工作深入”等原因,并尝试解释“中华文明为何有深厚根基”。

【教师活动】

教师引导总结:我国从南到北、从东到西都有古人类遗址分布,如云南元谋、陕西蓝田、湖北郧县、北京周口店等,说明早在百万年前,中华大地就是人类繁衍的重要舞台。这些遗址不仅数量多,而且时间序列完整,构成了从直立人到智人的演化链条,支持“本土连续演化附带基因交流”的学术观点。

再次强调核心结论:通过对元谋人、蓝田人、郧县人遗址的研究可知,他们都具备一个划时代的特征——能够制作和使用工具,这是人类诞生的根本标志。

总结知识点:

我国是世界上发现古人类化石和旧石器时代遗址最多的国家之一。

古人类遗址遍布全国各地,显示出中华大地早期人类活动的广泛性。

所有上述古人类均已能制作和使用工具,标志着他们进入“人类”范畴。

【设计意图】

通过国际组织权威材料提升视野,引导学生从全球视角理解中国古人类研究的地位;问题设计指向“国家地理与文明根基”的深层联系,培养学生家国情怀与历史认同感;最终回归教材核心结论,强化“工具制造”这一人类本质特征的认知,实现知识建构与价值引领的统一。

北京人

北京人遗址的发现

【教师活动】

材料1:1921年,瑞典地质学家安特生在北京周口店龙骨山进行地质调查时,发现了一些哺乳动物化石和疑似人类活动的痕迹。这一发现引起了国际学术界的关注,随后中美联合组织了系统的考古发掘。——《中国大百科全书·考古学》

▲北京人牙齿化石

问题:为什么科学家会根据几颗牙齿化石就判断这里曾有古人类活动?这说明考古研究中“间接证据”有什么作用?

【学生活动】

学生分组讨论,结合材料与图片,推测牙齿化石在古人类研究中的重要性,并尝试解释为何一个看似微小的发现能引发大规模考古工作。

【教师活动】

从材料可以看出,安特生最初并未发现完整人骨,而是通过动物化石和零星人类牙齿推断出可能存在古人类遗迹。这正是考古学的特点——通过碎片化证据重建历史。图中展示的是北京人牙齿化石,其形态比现代人粗大,牙釉质较厚,属于直立人特征。1927年,古人类学家步达生正式将这类人类命名为“北京直立人”。这一命名基于科学分类原则,体现了化石在人类演化研究中的关键地位。

总结知识点:

北京人遗址最早于1921年由安特生发现,起初依据动物化石和人类牙齿化石判断存在古人类活动。

1927年,依据牙齿化石正式命名“北京直立人”(即“北京人”)。

【设计意图】

通过真实考古发现案例引导学生理解“以小见大”的历史研究方法,培养学生从有限史料中提取信息、合理推断的能力,初步建立考古证据与历史结论之间的逻辑联系。

第一个头盖骨的发现

【教师活动】

材料2:1929年12月2日,刚从北京大学毕业的年轻学者裴文中,在周口店发掘现场坚持继续挖掘即将封坑的洞穴,最终在一个狭小的裂隙中发现了第一个完整的北京人头盖骨化石。这一发现震惊世界,被譽为“中国科学史上划时代的时刻”。——《人民日报》2019年纪念报道

▲北京人头盖骨化石(复制品)

问题:为什么一个头盖骨的发现会被称作“划时代的时刻”?它对研究人类起源有何特殊意义?

【学生活动】

学生阅读材料,观看图片,小组合作分析头盖骨作为直接证据的价值,尝试说明它相较于牙齿化石在研究人类进化中的优势。

【教师活动】

裴文中发现的第一个头盖骨是完整的颅骨化石,能够提供脑容量、面部结构等关键信息。相比此前仅有的牙齿化石,头盖骨为研究北京人的体质特征提供了更全面的数据。例如,通过测量可知其脑容量约为1000毫升,介于猿类与现代人之间,支持了人类逐步进化的理论。这一发现不仅证实了中国境内存在远古人类,也使周口店成为全球古人类学研究的重要基地。

总结知识点:

1929年,我国学者裴文中发现第一个北京人头盖骨化石,标志着北京人研究的重大突破。

同年还发现了用火遗迹,进一步丰富了对北京人生活的认识。

【设计意图】

通过讲述中国学者的科学贡献,增强民族自豪感;同时引导学生理解关键实物证据在历史研究中的决定性作用,提升史料实证意识。

北京人的体质特征

【教师活动】

材料3:根据对北京人头骨化石的测量与复原,科学家发现他们的前额低平、眉脊突出、鼻骨扁平、嘴巴前伸,没有明显的下巴。这些特征与现代人差异明显,但四肢骨骼显示已具备直立行走能力。——《国家地理·中文版》2020年专题

▲北京人复原头像

问题:观察复原头像,你能指出哪些面部特征与现代人不同?这些特征反映了怎样的进化阶段?

【学生活动】

学生观察图片,对照自身或同学的面部特征,填写“北京人 vs 现代人”对比表格(如前额、眉骨、鼻子、嘴巴等),并尝试用语言描述北京人所处的人类进化阶段。

【教师活动】

图片中的复原头像基于真实化石数据制作,展现了北京人的典型外貌。他们身高平均157厘米,上肢接近现代人,下肢略长,适合长时间行走。脑容量约1000毫升(现代人为1350毫升左右),表明智力发展尚处于初级阶段。但能直立行走,解放双手,为工具使用和劳动协作奠定基础。这种“头骨原始、体态进步”的特点,正是直立人的典型标志。

总结知识点:

北京人前额低平、眉骨粗大、颧骨突出、鼻骨扁平、吻部前伸,脑容量小于现代人。

身高约157厘米,上肢与现代人相似,下肢略长,能够直立行走。

【设计意图】

借助形象化复原图,帮助学生直观感知远古人类外貌差异,结合生物学常识理解“直立人”在人类进化链中的位置,发展时空观念与比较思维。

北京人的生活环境

【教师活动】

材料4:地质研究表明,距今约70万至20万年前,北京地区属于温带森林草原环境,气候比现在更温暖湿润。湖沼广布,植被茂密,常见动物包括肿骨大角鹿、剑齿虎、棕熊和野马等。——《中国自然地理·古环境卷》

问题:结合材料,推测北京人选择周口店居住的原因可能有哪些?这样的环境对他们生存有哪些影响?

【学生活动】

学生根据材料绘制“北京人生活环境简图”,标注森林、水域、常见动物等要素,并在图旁写出三条生存优势(如食物来源丰富、便于隐蔽、水源充足等)。

【教师活动】

当时的周口店地区水草丰美,动植物资源丰富,为北京人提供了稳定的食物来源。梅花鹿、野马等食草动物是主要狩猎对象,而森林和洞穴则提供了遮风避雨的居所。温暖湿润的气候减少了御寒压力,有利于群体长期定居。这种自然环境为早期人类的生存与发展创造了有利条件。

总结知识点:

北京人生活的地区有大片森林和水域,气候温暖湿润。

当地水草丰美,常见梅花鹿、野马等动物,适宜人类生存。

【设计意图】

培养学生结合地理环境分析人类活动的能力,理解人地关系的基本逻辑,促进跨学科思维发展。

北京人的生产工具

【教师活动】

材料5:在北京人遗址中出土的石器多由石英、燧石等坚硬岩石制成,采用“锤击法”打制而成。工具类型多样,包括砍砸器用于劈砍树木或动物骨骼,刮削器用于处理兽皮,尖状器可能用于刺杀小型动物。——《考古学入门》人民教育出版社

▲北京人使用的石器

问题:观察这些石器,它们有什么共同特点?为什么说“打制”是当时技术水平的体现?

【学生活动】

学生观察图片中的石器形状,用手势模拟“敲打”动作,体验原始打制过程;小组讨论:这些工具如何帮助北京人获取食物?能否改进?

【教师活动】

图中所示石器均为打制而成,边缘不规则但锋利,适用于切割、砍砸等基本功能。虽然没有磨制技术,但北京人已能根据用途制作不同类型的工具,说明其认知能力和动手能力已有显著发展。他们还使用兽骨和鹿角制作工具,体现了对自然资源的综合利用。

总结知识点:

北京人用石块、兽骨和鹿角等制作工具。

制作技术较成熟,能制成砍砸器、尖状器、刮削器等多种工具,用于狩猎和采集。

【设计意图】

通过观察与模拟活动,让学生体会原始技术的局限性与创造性,理解工具进步对人类生存的关键作用,培养劳动创造文明的价值观。

北京人使用火

【教师活动】

材料6:在北京人遗址第10层灰烬层中,考古学家发现了集中分布的灰烬、烧石和烧骨,部分灰烬厚达6米,周围有石块围成的圆圈结构,推测为原始“火塘”。这是目前东亚地区最早的确凿用火证据之一。——《中国科学院古脊椎动物与古人类研究所年报》

▲北京人用火场景想象图

问题:灰烬、烧石和烧骨是如何证明北京人会用火的?他们可能怎样获得并保存火种?

【学生活动】

学生分组扮演“考古队”,根据材料和图片“现场还原”北京人用火场景,设计一份“证据报告”,说明每项发现的意义。

【教师活动】

遗址中发现的灰烬层连续分布,说明火被长期使用;烧骨表明食物被烧烤,有助于消化和杀菌;烧石说明火温较高,可能用于取暖或驱兽。图中想象图展示了北京人围火而坐的情景,火不仅改善了饮食质量,还增强了群体凝聚力。虽然尚无证据表明他们会“人工取火”,但很可能已掌握保存火种的技术。

总结知识点:

北京人遗址发现灰烬、烧石、烧骨,证明已会使用火。

用火烧烤食物、防寒、照明、驱兽,改善了生存条件。

学会用火是人类演化史上的重要里程碑。

【设计意图】

通过“模拟考古”活动激发探究兴趣,训练学生基于实物证据进行推理的能力,深化对“火”在人类文明进程中的战略意义的理解。

北京人遗址的价值

【教师活动】

材料7:周口店北京人遗址于1987年被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》,评价其为“保存了长达70万年人类活动连续记录的罕见遗址”,是研究人类起源与演化的关键地点之一。——联合国教科文组织官网

问题:为什么周口店遗址被称为“内涵最丰富、材料最齐全”的直立人遗址?它的发现对中国乃至世界人类起源研究有何意义?

【学生活动】

学生查阅资料卡片(教师提供简要信息卡),归纳北京人遗址的“四个最”:化石数量最多、时间跨度最长、遗物种类最全、研究价值最高,并撰写一句话总结其历史地位。

【教师活动】

北京人遗址出土了40多个个体的化石、10万件石器、大量动物化石及用火遗迹,时间跨度达50万年,是全球罕见的连续性遗址。这些发现不仅填补了中国旧石器时代早期的空白,也为“人类多地起源说”提供了重要支持。包括北京人在内的我国境内直立人遗存,证明中华大地是人类文明的重要发源地之一。

总结知识点:

周口店北京人遗址是迄今所知世界上内涵最丰富、材料最齐全的直立人遗址之一。

包括北京人在内的我国境内直立人遗存,对研究人类起源和古人类演化具有重要意义。

【设计意图】

引导学生从全球视野认识中国考古成就,强化文化自信与历史责任感,提升综合归纳与价值判断能力。

山顶洞人

山顶洞人

【教师活动】

材料1:1930年,考古工作者在北京市周口店龙骨山山顶洞穴内发现了三具完整的人类头骨化石,经测定距今约3万年。这些化石具有明显的现代人特征,如前额隆起、下颌明显、脑容量接近现代人水平。——《中国大百科全书·考古学》

▲山顶洞人复原头像

问题:根据化石特征和发现地点,你能推断山顶洞人与现代人之间可能存在怎样的关系?他们生活的时代与北京人相比有何不同?

【学生活动】

学生分组观察“山顶洞人复原头像”图片,结合材料中的描述,对比北京人(旧知)的外貌特征(如前额低平、眉脊粗大),讨论并填写表格:

特征 北京人 山顶洞人

外貌特点 原始性强 接近现代人

生活年代 约70万–20万年 约3万年

所属人类类型 直立人 晚期智人

每组派代表分享结论,尝试归纳山顶洞人的基本身份特征。

【教师活动】

结合学生回答,教师指出:山顶洞人化石的发现地点在“龙骨山顶部的洞穴”,与北京人出土地点相近但层位更高,说明这是不同时期人类活动的延续。从外貌看,山顶洞人已具备现代人形态特征,属于“晚期智人”,是智人阶段的高级代表。这表明人类进化呈现出由原始向现代逐步演进的趋势。

进一步强调:距今约3万年属于旧石器时代晚期,此时人类体质已基本完成向现代人的过渡,为后续文化发展奠定了基础。

总结知识点:

山顶洞人生活在距今约3万年前,地点为北京周口店龙骨山顶部洞穴。

其外貌与现代人基本相同,属于晚期智人。

是继北京人之后在同一地区生活的另一群远古人类。

【设计意图】

通过真实考古发现史料引入,引导学生运用已有知识(北京人特征)进行对比分析,培养历史比较思维和证据意识;借助复原头像直观感知人类外貌演变,增强形象认知,落实“时空观念”与“史料实证”核心素养。

使用工具与技术

【教师活动】

材料2:在山顶洞遗址中出土了大量骨器,其中包括一件长8.2厘米的骨针,针身光滑,尾部有小孔,经显微镜观察确认经过磨制和钻孔处理。这是目前中国发现最早的缝纫工具之一。——《中国考古学·旧石器时代卷》

▲山顶洞人使用的骨针和装饰品

问题:这根骨针说明山顶洞人掌握了哪些技术?这些技术对他们的生活可能产生什么影响?

【学生活动】

学生观察图片中的骨针形态,结合材料描述,小组讨论以下问题:

骨针为何需要“磨光”和“钻孔”?

它能否用打制石器直接制作?为什么?

如果有了这样的工具,人们可以做什么以前做不到的事?

各组绘制“技术树”简图:从原材料(动物骨骼)→加工技术(切割、磨光、钻孔)→成品(骨针)→用途(缝衣、御寒、保护身体)。

【教师活动】

点评学生“技术树”成果,重点解析:磨光使工具更精细耐用,钻孔技术则体现复杂工艺能力,二者结合标志着工具制作进入新阶段。骨针的存在说明山顶洞人已能缝制兽皮衣物,显著提升抵御寒冷的能力,扩大了活动范围。

补充说明:除骨针外,还发现穿孔贝壳、兽牙等装饰品,表明他们不仅关注生存需求,也开始追求美观。

总结知识点:

山顶洞人使用打制石器,同时制作骨器。

掌握了磨光和钻孔技术,能制造精细工具如骨针。

骨针用于缝制衣服,改善生活条件。

【设计意图】

以实物考古证据为切入点,引导学生从工具形态反推技术水平与生活场景,发展“历史解释”能力;通过动手绘制技术流程图,促进逻辑思维与跨学科理解,体现“做中学”的探究理念。

生活方式与社会行为

【教师活动】

材料3:山顶洞遗址中发现多处火塘遗迹,炭屑集中分布,周围伴有烧过的石头和动物骨骼。部分骨骼上有规则切割痕迹,且某些动物牙齿和贝壳上有穿孔,推测用于佩戴。此外,发现一具男性遗骸周围撒有赤铁矿粉末,颜色鲜红。——《周口店山顶洞遗址发掘报告》

问题:这些考古现象反映了山顶洞人哪些方面的行为?特别是火塘、穿孔饰品和赤铁矿粉的使用,分别说明了什么?

【学生活动】

学生分组分析材料,完成三项任务:

判断“火塘”证据是否支持“人工取火”?说明理由。

讨论穿孔饰品的功能:实用?象征?审美?

推测赤铁矿粉撒在死者周围的可能含义。

每组用关键词卡片(如“取暖”“熟食”“爱美”“信仰”等)贴在白纸上,构建“山顶洞人生活图景”思维导图。

【教师活动】

结合学生思维导图进行点评:

火塘中炭屑集中、有规律分布,不同于自然火灾,说明可能已掌握人工取火技术,可用于取暖、照明、驱兽、烹饪。

穿孔饰品无实用功能,应属装饰品,反映“爱美意识”的萌芽。

赤铁矿粉象征血液或生命,撒于墓葬周围,可能是原始宗教或灵魂观念的表现,说明已有埋葬死者的习俗,体现对死亡的敬畏与情感表达。

强调:这些行为超越基本生存需求,属于精神文化层面的发展。

总结知识点:

山顶洞人可能已掌握人工取火技术。

以采集、狩猎为主,还会捕鱼。

会缝制衣服,改善生活质量。

有爱美意识,佩戴装饰品。

存在埋葬死者的行为,可能伴有原始宗教观念。

【设计意图】

通过多重考古现象引导学生由表及里推断古人行为动机,训练“历史推理”能力;利用思维导图整合信息,提升归纳与系统思维水平;渗透“人文关怀”教育,帮助学生理解人类文明不仅是物质进步,也包含精神成长。

社会组织形式

【教师活动】

材料4:山顶洞遗址未发现房屋基址,但多个个体共存于同一洞穴内,出土工具无明显等级差异,食物残渣分布均匀,未见明显贫富分化迹象。人类遗骸共处一穴,部分有共同埋葬现象。——《中国古代社会史论》

问题:从居住方式、工具使用和食物分配来看,山顶洞人的社会可能存在怎样的组织特点?他们之间是平等还是存在等级?

【学生活动】

学生阅读材料,围绕“集体生活”主题展开角色扮演活动:

每组模拟一个“山顶洞人家族”,设定角色:采集者、猎人、制衣者、老人、儿童。

讨论:如何分工协作?获得的食物怎么分?工具谁拥有?老人去世怎么办?

归纳本组所体现的社会原则(如共享、合作、无特权等)。

分享时重点说明:“为什么我们认为那时没有贫富贵贱?”

【教师活动】

总结各组观点,指出:考古发现中工具共有、食物共食、墓葬无差别,说明山顶洞人实行原始共产制,生产资料公有,劳动成果平均分配。这种生活方式基于血缘关系,形成以血缘为纽带的氏族雏形。

强调:这是人类早期社会的普遍形态,为后来氏族社会的发展奠定基础。

总结知识点:

山顶洞人过着集体生活,共同居住。

使用共有工具,共同劳动,共同分配食物。

社会内部没有贫富贵贱的差别。

初步形成以血缘为基础的社会组织。

【设计意图】

通过角色扮演创设历史情境,激发学生共情与参与感,深化对“原始平等”社会的理解;引导学生从考古证据出发推导社会结构,强化“论从史出”的历史思维方法,落实“社会责任”与“公共意识”的价值导向。

课后任务

【任务主题】探索我国境内的古人类生活与演化历程

【基础任务】(知识巩固类)

观察教材中的图片(如元谋人牙齿化石、北京人头盖骨化石、山顶洞人骨针等),结合文字内容,制作一份“古人类信息卡”。卡片需包含古人类名称、生活年代、发现地点、体质特征、主要工具及生活方式等信息,帮助梳理我国古人类发展的基本脉络。

【进阶任务】(能力提升类)

以小组为单位,模拟“考古发掘现场”,利用废旧材料(如纸板、石块、木棍等)制作北京人使用的砍砸器、刮削器等工具,并尝试用这些工具完成简单的任务(如剥树皮、切割纸张等),体验原始工具的使用方式与功能,理解工具对人类生存的重要性。

【拓展任务】(跨学科探究类)

结合地理知识,在中国地图上标注元谋人、蓝田人、郧县人、北京人和山顶洞人的发现地点,分析这些古人类分布的地理环境特征;结合美术学科,绘制一幅“古人类生活场景图”,展现北京人或山顶洞人的日常生活,体现他们的社会组织与技术进步。

【设计意图】通过信息整理、动手实践与跨学科探究,帮助学生掌握我国古人类的基本特征与发展线索,提升历史理解力、动手能力和综合思维能力,激发对人类起源与演化的探究兴趣。

板书设计

一、我国境内的古人类

元谋人

蓝田人

郧县人

二、北京人

发现过程

体质特征

工具制作

用火情况

遗址价值

三、山顶洞人

发现地点

生产生活

社会组织

教学反思

本节课内容以丰富的考古发现为主线,适合采用直观教学法与问题引导法相结合的方式。通过展示元谋人、北京人、山顶洞人的化石图片和复原图,增强学生的感性认识;结合提问引导学生思考人类演化的关键节点。优点在于学生兴趣浓厚,课堂氛围活跃;但部分学生对“直立人”“智人”等概念理解仍显模糊。语言表达上,我注重条理清晰、生动形象,但在术语解释上需更精准。今后应加强概念讲解,提升学生的认知深度。

课标分析

本课内容对应课程标准中“了解人类起源和早期发展”的要求,通过介绍我国境内重要的古人类遗址,如元谋人、北京人和山顶洞人,帮助学生认识人类从古猿到现代人的演化过程。教材通过考古发现,如化石、石器和用火遗迹,引导学生理解早期人类的生存方式与社会特征,培养学生依据考古证据分析历史问题的能力,体现了课标中“运用考古发现了解古代社会”的核心素养要求。

课堂练习

第1题

【题文】考古发现的重大成就实证了我国百万年的人类史。其中,周口店北京人遗址对研究人类起源和古人类演化的历史具有重要意义。以下考古发现属于周口店北京人遗址的是( )

A. B.

C. D.

【答案】A

第2题

【题文】中国旧石器文化可以划分为南北两大石器传统,即使在南方或北方地区内部,各类石器在原料、制作技术、种类和形态方面也各具特色。这体现了旧石器文化的( )

A.延续性 B.包容性 C.凝聚性 D.多样性

【答案】D

第3题

【题文】阅读以下关于北京人遗址的考古资料,判断下列选项中正确的是( )

考古资料:在北京人遗址中,发现了大量的打制石器,这些石器类型多样,有砍砸器、刮削器、尖状器等。同时,还出土了超过10万件石片,其原料主要为脉石英、砂岩等。遗址中存在多个灰烬层,最厚处可达6米,其中包含大量烧骨、烧石,经鉴定,烧骨种类有鹿、牛、马、猪等多种动物骨骼。

A.打制石器类型多样,表明北京人已经有了明确的劳动分工

B.大量石片的出土,说明北京人主要以制造石器为生活来源

C.从灰烬层及其中包含物可知,北京人会使用火且能保存火种

D.遗址中发现多种动物烧骨,证明北京人只吃熟食

【答案】C

课前任务

课前任务

我国境内目前已知最早的古人类之一是________,距今约________年。

蓝田人发现于________,距今约________年。

郧县人发现于________,距今约________年。

北京人生活在距今约________年间,遗址位于________。

北京人已经能够________,并使用________来改善生活。

北京人制作的石器有________、________、________等类型。

北京人用火可以________、、、________。

学会________是人类演化史上的一个重要里程碑。

山顶洞人生活在距今约________年,属于________智人。

山顶洞人掌握了________和________技术,可能已经知道________。

山顶洞人有________意识,也有________死者的行为。

山顶洞人过着________生活,没有________的差别。

参考答案

元谋人;170万

陕西蓝田;160万

湖北郧阳;100万

70万—20万年;北京周口店龙骨山

制作和使用工具;火

砍砸器;尖状器;刮削器

烧烤食物;防寒;照明;驱兽

用火

3万;晚期

磨光;钻孔;人工取火

爱美;埋葬

集体;贫富贵贱

课堂总结

【教师活动】

通过本课学习,我们了解了我国境内早期人类的分布与演化过程,掌握了元谋人、北京人、山顶洞人的基本特征及其在人类进化史上的地位。同学们要认识到,从能人到直立人,再到智人,人类经历了漫长的演化过程,学会使用工具和火是人类进化中的关键里程碑。通过分析考古发现,我们可以发现早期人类生活方式逐渐进步,从单纯依赖自然到开始改造自然,体现了人类文明的萌芽。希望大家能够通过观察化石、工具等实物资料,提升历史实证意识,理解人类社会由低级向高级发展的历史规律。

拓展迁移

拓展方向:实际应用拓展

材料:现代考古学不仅依靠化石和石器研究古人类,还运用DNA分析、碳14测年、环境重建等科技手段,揭示人类演化与气候变化、生态环境之间的关系。

问题:现代科技手段如何帮助我们更好地理解古人类的生活与演化?

答案:通过DNA分析,科学家可以追溯古人类的遗传谱系,判断他们与现代人之间的亲缘关系;碳14测年技术能准确测定遗址年代,帮助建立人类活动的时间轴;环境重建技术则揭示古人类所处的气候与生态背景,帮助我们理解人类如何适应环境变化。这些科技手段使古人类研究从单纯的化石观察发展为多维度的科学分析,提升了我们对人类起源与发展的整体认知,也展示了跨学科合作在历史研究中的重要价值。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史