甘肃省武威第二十中学第二学期八年级历史期末试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 甘肃省武威第二十中学第二学期八年级历史期末试卷(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 379.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

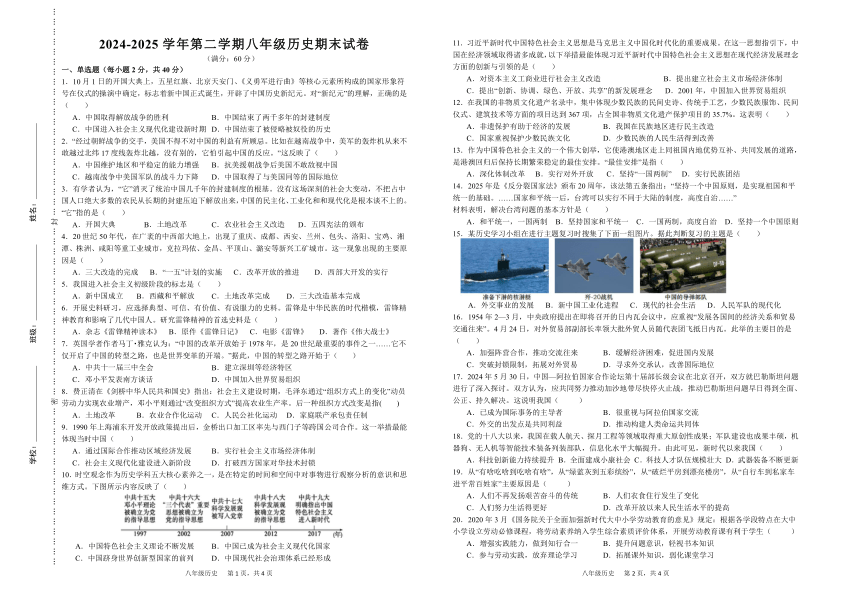

| 更新时间 | 2025-07-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2024-2025学年第二学期八年级历史期末试卷

(满分:60分)

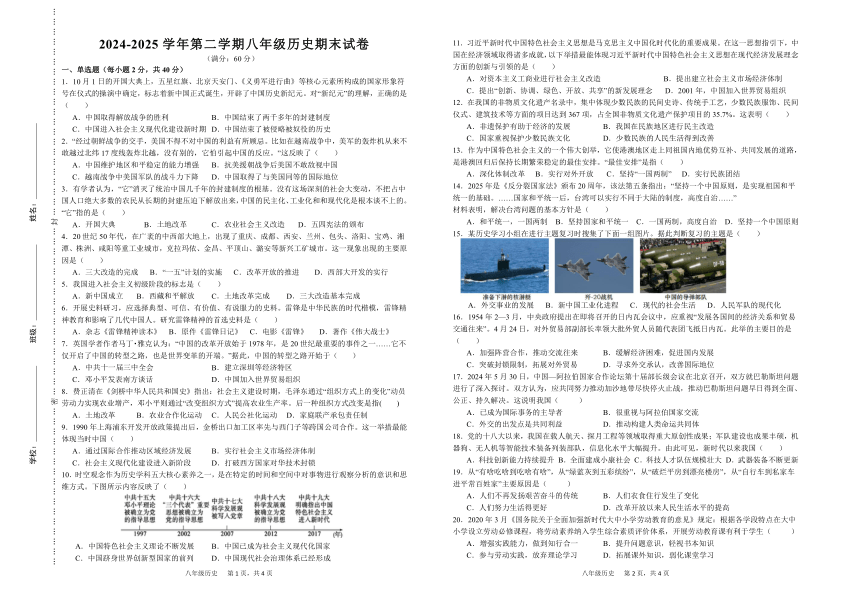

一、单选题(每小题2分,共40分)

1.10月1日的开国大典上,五星红旗、北京天安门、《义勇军进行曲》等核心元素所构成的国家形象符号在仪式的操演中确定,标志着新中国正式诞生,开辟了中国历史新纪元。对“新纪元”的理解,正确的是( )

A.中国取得解放战争的胜利 B.中国结束了两千多年的封建制度

C.中国进入社会主义现代化建设新时期 D.中国结束了被侵略被奴役的历史

2.“经过朝鲜战争的交手,美国不得不对中国的利益有所顾忌。比如在越南战争中,美军的轰炸机从来不敢越过北纬17度线轰炸北越,没有别的,它怕引起中国的反应。”这反映了( )

A.中国维护地区和平稳定的能力增强 B.抗美援朝战争后美国不敢敌视中国

C.越南战争中美国军队的战斗力下降 D.中国取得了与美国同等的国际地位

3.有学者认为,“它”消灭了统治中国几千年的封建制度的根基。没有这场深刻的社会大变动,不把占中国人口绝大多数的农民从长期的封建压迫下解放出来,中国的民主化、工业化和和现代化是根本谈不上的。“它”指的是( )

A.开国大典 B.土地改革 C.农业社会主义改造 D.五四宪法的颁布

4.20世纪50年代,在广袤的中西部大地上,出现了重庆、成都、西安、兰州、包头、洛阳、宝鸡、湘潭、株洲、咸阳等重工业城市,克拉玛依、金昌、平顶山、潞安等新兴工矿城市。这一现象出现的主要原因是( )

A.三大改造的完成 B.“一五”计划的实施 C.改革开放的推进 D.西部大开发的实行

5.我国进入社会主义初级阶段的标志是( )

A.新中国成立 B.西藏和平解放 C.土地改革完成 D.三大改造基本完成

6.开展史料研习,应选择典型、可信、有价值、有说服力的史料。雷锋是中华民族的时代楷模,雷锋精神教育和影响了几代中国人。研究雷锋精神的首选史料是( )

A.杂志《雷锋精神读本》 B.原件《雷锋日记》 C.电影《雷锋》 D.著作《伟大战士》

7.英国学者作者马丁 雅克认为:“中国的改革开放始于1978年,是20世纪最重要的事件之一……它不仅开启了中国的转型之路,也是世界变革的开端。”据此,中国的转型之路开始于( )

A.中共十一届三中全会 B.建立深圳等经济特区

C.邓小平发表南方谈话 D.中国加入世界贸易组织

8.费正清在《剑桥中华人民共和国史》指出:社会主义建设时期,毛泽东通过“组织方式上的变化”动员劳动力实现农业增产,邓小平则通过“改变组织方式”提高农业生产率。后一种组织方式改变是指( )

A.土地改革 B.农业合作化运动 C.人民公社化运动 D.家庭联产承包责任制

9.1990年上海浦东开发开放政策提出后,金桥出口加工区率先与西门子等跨国公司合作。这一举措最能体现当时中国( )

A.通过国际合作推动区域经济发展 B.实行社会主义市场经济体制

C.社会主义现代化建设进入新阶段 D.打破西方国家对华技术封锁

10.时空观念作为历史学科五大核心素养之一,是在特定的时间和空间中对事物进行观察分析的意识和思维方式。下图所示内容反映了( )

A.中国特色社会主义理论不断发展 B.中国已成为社会主义现代化国家

C.中国跻身世界创新型国家的前列 D.中国现代社会治理体系已经形成

11.习近平新时代中国特色社会主义思想是马克思主义中国化时代化的重要成果。在这一思想指引下,中国在经济领域取得诸多成就,以下举措最能体现习近平新时代中国特色社会主义思想在现代经济发展理念方面的创新与引领的是( )

A.对资本主义工商业进行社会主义改造 B.提出建立社会主义市场经济体制

C.提出“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念 D.2001年,中国加入世界贸易组织

12.在我国的非物质文化遗产名录中,集中体现少数民族的民间史诗、传统手工艺,少数民族服饰、民间仪式、建筑技术等方面的项目达到367项,占全国非物质文化遗产保护项目的35.7%。这表明( )

A.非遗保护有助于经济的发展 B.我国在民族地区进行民主改造

C.国家重视保护少数民族文化 D.少数民族的人民生活得到改善

13.作为中国特色社会主义的一个伟大创举,它使港澳地区走上同祖国内地优势互补、共同发展的道路,是港澳回归后保持长期繁荣稳定的最佳安排。“最佳安排”是指( )

A.深化体制改革 B.实行对外开放 C.坚持“一国两制” D.实行民族团结

14.2025年是《反分裂国家法》颁布20周年,该法第五条指出:“坚持一个中国原则,是实现祖国和平统一的基础。……国家和平统一后,台湾可以实行不同于大陆的制度,高度自治……”

材料表明,解决台湾问题的基本方针是( )

A.和平统一,一国两制 B.坚持国家和平统一 C.一国两制,高度自治 D.坚持一个中国原则

15.某历史学习小组在进行主题复习时搜集了下面一组图片。据此判断复习的主题是( )

A.外交事业的发展 B.新中国工业化进程 C.现代的社会生活 D.人民军队的现代化

16.1954年2—3月,中央政府提出在即将召开的日内瓦会议中,应重视“发展各国间的经济关系和贸易交通往来”。4月24日,对外贸易部副部长率领大批外贸人员随代表团飞抵日内瓦。此举的主要目的是( )

A.加强阵营合作,推动交流往来 B.缓解经济困难,促进国内发展

C.突破封锁限制,拓展对外贸易 D.寻求外交承认,改善国际地位

17.2024年5月30日,中国—阿拉伯国家合作论坛第十届部长级会议在北京召开,双方就巴勒斯坦问题进行了深入探讨。双方认为,应共同努力推动加沙地带尽快停火止战,推动巴勒斯坦问题早日得到全面、公正、持久解决。这说明我国( )

A.已成为国际事务的主导者 B.很重视与阿拉伯国家交流

C.外交的出发点是共同利益 D.推动构建人类命运共同体

18.党的十八大以来,我国在载人航天、探月工程等领域取得重大原创性成果;军队建设也成果丰硕,机器狗、无人机等智能技术装备列装部队,信息化水平大幅提升。由此可见,新时代以来我国( )

A.科技创新能力持续提升 B.全面建成小康社会 C.科技人才队伍规模壮大 D.武器装备不断更新

19.从“有啥吃啥到吃啥有啥”,从“绿蓝灰到五彩缤纷”,从“破烂平房到漂亮楼房”,从“自行车到私家车进平常百姓家”主要原因是( )

A.人们不再发扬艰苦奋斗的传统 B.人们衣食住行发生了变化

C.人们努力生活得更好 D.改革开放以来人民生活水平的提高

20.2020年3月《国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》规定:根据各学段特点在大中小学设立劳动必修课程,将劳动素养纳入学生综合素质评价体系,开展劳动教育课有利于学生( )

A.增强实践能力,做到知行合一 B.提升问题意识,轻视书本知识

C.参与劳动实践,放弃理论学习 D.拓展课外知识,弱化课堂学习

八年级历史 第1页,共4页 八年级历史 第2页,共4页

二、材料题(共20分)

21.(6分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 在一个世纪的历史上,第一次建立起一个具有较为合理的政治制度的、安全可靠值得信赖的政府(即使它不能提供政治上的自由和民主),这本身就是一项重要的历史成就,而且也是一项独一无二的成就……孙中山称之为“一盘散沙”的中国,迅速凝聚成一个具有强烈的民族使命感的强大的现代民族国家。

——【美】莫里斯迈斯纳《毛泽东的中国与后毛泽东的中国》

材料二 我们的制度是人民代表大会制度,共产党领导下的人民民主制度,不能搞西方那一套。社会主义国家有个最大的优越性,就是干一件事情,一下决心,一做出决议,就立即执行,不受牵扯。我们说搞经济体制改革全国就能立即执行,我们决定建立经济特区就可以立即执行,没有那么多互相牵扯,议而不决,决而不行。就这个范围来说,我们的效率是高的,我讲的是总的效率。

——摘自《邓小平文选》

材料三 实践证明,中国特色社会主义制度和国家治理体系是以马克思主义为指导、植根中国大地、具有深厚中华文化根基、深得人民拥护的制度和治理体系,是具有强大生命力和巨大优越性的制度和治理体系,是能够持续推动拥有近十四亿人口大国进步和发展、确保拥有五千多年文明史的中华民族实现“两个一百年”奋斗目标进而实现伟大复兴的制度和治理体系。

——《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》

(1)据材料一,指出新中国民主政治建设的前提。针对“它不能提供政治上的自由和民主”这一谬误,列举两例20世纪50年代我国民主政治建设的主要成就。

(2)据材料二并结合所学知识,概述人民代表大会制度的优越性。

(3)据材料三,概括实现中华民族伟大复兴的制度保障是什么?请阐述第二个“一百年”奋斗目标的具体内容。

22.(6分)一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史,就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史。阅读材料,回答问题。

材料一 一般来说,中原王朝和边疆民族关系的发展模式主要有以下几种:第一种(①)是中原政权覆灭,各边疆地区少数民族进入中原,基本上会出现混乱局面。但在混乱中,各民族却相互融合。第二种(②)是边疆民族的强大导致与中原王朝势均力敌,于是各民族政权之间呈现相互并立之势,形成割据分裂局面。但在割据中却有不少交往,有统一的愿望、因素和趋势。第三种(③)是统一的中原王朝非常强大,各边疆民族以中原民族和地区为中心相互交往,直至融入中原民族,呈现统一局面下的民族大融合状况。

——摘自刘宗绪主编《历史新知识创新能力培养》

(1)根据材料一,选取其中一种民族关系发展模式,并结合所学知识予以说明。

【要求】①明确写出所选民族关系发展模式的序号以及符合该模式的历史时期;②运用所选历史时期的史实说明该模式的表现。

材料二 1947年,经中共中央批准,在刚刚解放的内蒙古地区成立内蒙古自治区。1949年《中国人民政治协商会议共同纲领》确定实行“民族的区域自治”,“中华人民共和国境内各民族一律平等,实行团结互助”。1954年《中华人民共和国宪法》规定:各少数民族聚居的地方实行区域自治;各民族自治地方都是中华人民共和国不可分离的部分。1984年,《中华人民共和国民族区域自治法》正式颁布实施。2017年,中共十九大将铸牢中华民族共同体意识写入新修订的《中国共产党章程》。

——据统编版《普通高中教科书历史选择性必修1国家制度与社会治理》整理

(2)根据材料二并结合所学知识,指出中国共产党在处理民族问题上的创新之处。

材料三 习近平总书记指出,铸牢中华民族共同体意识,就是要引导各族人民牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念。各民族血脉相融是中华民族共同体形成和发展的历史根基,信念相同是中华民族缔造统一的多民族国家的内生动力,文化相通是中华民族铸就多元一体文明格局的文化基因,经济相依是中华民族构建统一经济体的强大力量,情感相亲是中华民族一家亲的坚强纽带。

——摘自潘岳《铸牢中华民族共同体意识》

(3)根据以上材料并结合所学知识,分析铸牢中华民族共同体意识的现实意义。

23.(8分)中国不断为全世界贡献中国智慧和中国方案。阅读下列材料,回答问题。

材料一:在15世纪上半叶,在地球的东方,从波涛万顷的中国海面,直到非洲东海岸的辽阔海域,呈现出一幅中国人在海上称雄的图景。

——摘编自李约瑟《中国科学技术史》第四卷·航海技术分册

材料二:中国的抗日之火揭开了世界反法西斯战争的序幕……中国战场成为抗击日本法西斯的主战场,中国军民始终抗击和牵制日本陆军主力,从而打破了日本的“北进”计划,遏制和迟滞了日本“南进”的侵略步伐……中华民族为此付出了死伤三千五百万人、直接经济损失一千亿美元、间接经济损失五千亿美元的巨大代价……

——摘编自韩永利《第二次世界大战与中国抗战地位研究》

材料三:在人类命运共同体理念的指导下,“一带一路”倡议开创了惠及天下民生的道路。习近平总书记指出,“人类命运共同体就是努力把我们生于斯、长于斯的这个星球建成一个和睦的大家庭,把世界各国人民对美好生活的向往变成现实”。“一带一路”建设坚持高标准、可持续、惠民生导向,助力其他国家走上利民、富民道路,将资金投向与民生息息相关的项目,切实改善了落后国家民众的生存条件。

——节选自张誉馨《习近平外交思想的天下情怀:内涵意蕴、实践路径与价值创新》

(1)依据所学,写出材料一表述的是哪一重要史事?写出这一史事开始于哪一年?分析该史事对世界作出的贡献。

(2)材料二中,“中国的抗日之火”爆发的标志是什么?列举一例战役证明“中国战场成为抗击日本法西斯的主战场”。依据材料二并结合所学,概述中国人民抗日战争胜利的伟大历史意义。

(3)材料三中,“开创了惠及天下民生”道路的中国方案是什么?既保障我国的粮食安全,又对解决世界性饥饿问题有重要贡献的中国智慧是什么?

(4)综合上述材料并结合所学,谈谈中国在哪些领域贡献中国智慧和中国方案?

《八年级历史下册期末试卷》参考答案

1.D

2.A

3.B

4.B

5.D

6.B

7.A

8.D

9.A

10.A

11.C

12.C

13.C

14.A

15.D

16.C

17.D

18.A

19.D

20.A

21.(1)前提:新中国的成立(或建立起一个具有较为合理的政治制度的、安全可靠值得信赖的政府;建立强大的现代民族国家)。

成就:1954年颁布《中华人民共和国宪法》,确立人民代表大会制度是我国的根本政治制度;1956年中国共产党提出与民主党派实行“长期共存,互相监督”的方针,标志着中国共产党领导的多党合作和政治协商制度发展到一个新阶段;1954年,民族区域自治制度被载入宪法,成为我国的一项基本政治制度。(任举两例即可)

(2)优越性:决策效率高,保障人民当家作主,动员全体人民以国家主人翁的姿态投身社会主义建设等。

(3)制度保障:中国特色社会主义制度和国家治理体系。内容:到中华人民共和国成立100年时,建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国,实现中华民族伟大复兴。

22.(1)示例:

模式3:唐朝

说明:唐朝强大,边疆民族如突厥、吐蕃等与中原交往密切。文成公主入藏促进汉藏友好,设置安西都护府管理西域,体现统一局面下的民族融合。

(2)创新:实行民族区域自治制度,以宪法和法律保障民族平等,铸牢中华民族共同体意识。

(3)现实意义:维护国家统一,促进民族团结;推动各民族共同发展,增强文化认同;应对全球化挑战,实现中华民族伟大复兴。

23.(1)郑和下西洋;1405年;郑和的远航,时间之长,规模之大,堪称世界航海史上的空前壮举;不仅增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来;而且开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通线;为人类的航海事业作出了伟大贡献。

(2)九一八事变;平型关大捷(百团大战,台儿庄战役,第三次长沙会战等);中国军民始终抗击和牵制日军主力,打破日本“北进”计划,迟滞“南进”侵略步伐;为世界反法西斯战争胜利、维护世界和平作出了巨大贡献;中国战场是世界反法西斯战争的东方主战场;中国人民抗日战争是近代以来中国人民反抗外敌入侵第一次取得完全胜利的民族解放斗争;中国人民抗日战争促进了中华民族的觉醒,为中国共产党带领中国人民实现彻底的民族独立和人民解放奠定了重要基础;中国人民抗日战争使中国的国际地位得到提高。(答出一点即可)

(3)“一带一路”倡议;袁隆平的杂交水稻技术。

(4)对外关系;世界和平与发展;世界经济发展;民主法制建设;政治制度建设等领域。

八年级历史 第3页,共4页 八年级历史 第4页,共4页

(满分:60分)

一、单选题(每小题2分,共40分)

1.10月1日的开国大典上,五星红旗、北京天安门、《义勇军进行曲》等核心元素所构成的国家形象符号在仪式的操演中确定,标志着新中国正式诞生,开辟了中国历史新纪元。对“新纪元”的理解,正确的是( )

A.中国取得解放战争的胜利 B.中国结束了两千多年的封建制度

C.中国进入社会主义现代化建设新时期 D.中国结束了被侵略被奴役的历史

2.“经过朝鲜战争的交手,美国不得不对中国的利益有所顾忌。比如在越南战争中,美军的轰炸机从来不敢越过北纬17度线轰炸北越,没有别的,它怕引起中国的反应。”这反映了( )

A.中国维护地区和平稳定的能力增强 B.抗美援朝战争后美国不敢敌视中国

C.越南战争中美国军队的战斗力下降 D.中国取得了与美国同等的国际地位

3.有学者认为,“它”消灭了统治中国几千年的封建制度的根基。没有这场深刻的社会大变动,不把占中国人口绝大多数的农民从长期的封建压迫下解放出来,中国的民主化、工业化和和现代化是根本谈不上的。“它”指的是( )

A.开国大典 B.土地改革 C.农业社会主义改造 D.五四宪法的颁布

4.20世纪50年代,在广袤的中西部大地上,出现了重庆、成都、西安、兰州、包头、洛阳、宝鸡、湘潭、株洲、咸阳等重工业城市,克拉玛依、金昌、平顶山、潞安等新兴工矿城市。这一现象出现的主要原因是( )

A.三大改造的完成 B.“一五”计划的实施 C.改革开放的推进 D.西部大开发的实行

5.我国进入社会主义初级阶段的标志是( )

A.新中国成立 B.西藏和平解放 C.土地改革完成 D.三大改造基本完成

6.开展史料研习,应选择典型、可信、有价值、有说服力的史料。雷锋是中华民族的时代楷模,雷锋精神教育和影响了几代中国人。研究雷锋精神的首选史料是( )

A.杂志《雷锋精神读本》 B.原件《雷锋日记》 C.电影《雷锋》 D.著作《伟大战士》

7.英国学者作者马丁 雅克认为:“中国的改革开放始于1978年,是20世纪最重要的事件之一……它不仅开启了中国的转型之路,也是世界变革的开端。”据此,中国的转型之路开始于( )

A.中共十一届三中全会 B.建立深圳等经济特区

C.邓小平发表南方谈话 D.中国加入世界贸易组织

8.费正清在《剑桥中华人民共和国史》指出:社会主义建设时期,毛泽东通过“组织方式上的变化”动员劳动力实现农业增产,邓小平则通过“改变组织方式”提高农业生产率。后一种组织方式改变是指( )

A.土地改革 B.农业合作化运动 C.人民公社化运动 D.家庭联产承包责任制

9.1990年上海浦东开发开放政策提出后,金桥出口加工区率先与西门子等跨国公司合作。这一举措最能体现当时中国( )

A.通过国际合作推动区域经济发展 B.实行社会主义市场经济体制

C.社会主义现代化建设进入新阶段 D.打破西方国家对华技术封锁

10.时空观念作为历史学科五大核心素养之一,是在特定的时间和空间中对事物进行观察分析的意识和思维方式。下图所示内容反映了( )

A.中国特色社会主义理论不断发展 B.中国已成为社会主义现代化国家

C.中国跻身世界创新型国家的前列 D.中国现代社会治理体系已经形成

11.习近平新时代中国特色社会主义思想是马克思主义中国化时代化的重要成果。在这一思想指引下,中国在经济领域取得诸多成就,以下举措最能体现习近平新时代中国特色社会主义思想在现代经济发展理念方面的创新与引领的是( )

A.对资本主义工商业进行社会主义改造 B.提出建立社会主义市场经济体制

C.提出“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念 D.2001年,中国加入世界贸易组织

12.在我国的非物质文化遗产名录中,集中体现少数民族的民间史诗、传统手工艺,少数民族服饰、民间仪式、建筑技术等方面的项目达到367项,占全国非物质文化遗产保护项目的35.7%。这表明( )

A.非遗保护有助于经济的发展 B.我国在民族地区进行民主改造

C.国家重视保护少数民族文化 D.少数民族的人民生活得到改善

13.作为中国特色社会主义的一个伟大创举,它使港澳地区走上同祖国内地优势互补、共同发展的道路,是港澳回归后保持长期繁荣稳定的最佳安排。“最佳安排”是指( )

A.深化体制改革 B.实行对外开放 C.坚持“一国两制” D.实行民族团结

14.2025年是《反分裂国家法》颁布20周年,该法第五条指出:“坚持一个中国原则,是实现祖国和平统一的基础。……国家和平统一后,台湾可以实行不同于大陆的制度,高度自治……”

材料表明,解决台湾问题的基本方针是( )

A.和平统一,一国两制 B.坚持国家和平统一 C.一国两制,高度自治 D.坚持一个中国原则

15.某历史学习小组在进行主题复习时搜集了下面一组图片。据此判断复习的主题是( )

A.外交事业的发展 B.新中国工业化进程 C.现代的社会生活 D.人民军队的现代化

16.1954年2—3月,中央政府提出在即将召开的日内瓦会议中,应重视“发展各国间的经济关系和贸易交通往来”。4月24日,对外贸易部副部长率领大批外贸人员随代表团飞抵日内瓦。此举的主要目的是( )

A.加强阵营合作,推动交流往来 B.缓解经济困难,促进国内发展

C.突破封锁限制,拓展对外贸易 D.寻求外交承认,改善国际地位

17.2024年5月30日,中国—阿拉伯国家合作论坛第十届部长级会议在北京召开,双方就巴勒斯坦问题进行了深入探讨。双方认为,应共同努力推动加沙地带尽快停火止战,推动巴勒斯坦问题早日得到全面、公正、持久解决。这说明我国( )

A.已成为国际事务的主导者 B.很重视与阿拉伯国家交流

C.外交的出发点是共同利益 D.推动构建人类命运共同体

18.党的十八大以来,我国在载人航天、探月工程等领域取得重大原创性成果;军队建设也成果丰硕,机器狗、无人机等智能技术装备列装部队,信息化水平大幅提升。由此可见,新时代以来我国( )

A.科技创新能力持续提升 B.全面建成小康社会 C.科技人才队伍规模壮大 D.武器装备不断更新

19.从“有啥吃啥到吃啥有啥”,从“绿蓝灰到五彩缤纷”,从“破烂平房到漂亮楼房”,从“自行车到私家车进平常百姓家”主要原因是( )

A.人们不再发扬艰苦奋斗的传统 B.人们衣食住行发生了变化

C.人们努力生活得更好 D.改革开放以来人民生活水平的提高

20.2020年3月《国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》规定:根据各学段特点在大中小学设立劳动必修课程,将劳动素养纳入学生综合素质评价体系,开展劳动教育课有利于学生( )

A.增强实践能力,做到知行合一 B.提升问题意识,轻视书本知识

C.参与劳动实践,放弃理论学习 D.拓展课外知识,弱化课堂学习

八年级历史 第1页,共4页 八年级历史 第2页,共4页

二、材料题(共20分)

21.(6分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 在一个世纪的历史上,第一次建立起一个具有较为合理的政治制度的、安全可靠值得信赖的政府(即使它不能提供政治上的自由和民主),这本身就是一项重要的历史成就,而且也是一项独一无二的成就……孙中山称之为“一盘散沙”的中国,迅速凝聚成一个具有强烈的民族使命感的强大的现代民族国家。

——【美】莫里斯迈斯纳《毛泽东的中国与后毛泽东的中国》

材料二 我们的制度是人民代表大会制度,共产党领导下的人民民主制度,不能搞西方那一套。社会主义国家有个最大的优越性,就是干一件事情,一下决心,一做出决议,就立即执行,不受牵扯。我们说搞经济体制改革全国就能立即执行,我们决定建立经济特区就可以立即执行,没有那么多互相牵扯,议而不决,决而不行。就这个范围来说,我们的效率是高的,我讲的是总的效率。

——摘自《邓小平文选》

材料三 实践证明,中国特色社会主义制度和国家治理体系是以马克思主义为指导、植根中国大地、具有深厚中华文化根基、深得人民拥护的制度和治理体系,是具有强大生命力和巨大优越性的制度和治理体系,是能够持续推动拥有近十四亿人口大国进步和发展、确保拥有五千多年文明史的中华民族实现“两个一百年”奋斗目标进而实现伟大复兴的制度和治理体系。

——《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》

(1)据材料一,指出新中国民主政治建设的前提。针对“它不能提供政治上的自由和民主”这一谬误,列举两例20世纪50年代我国民主政治建设的主要成就。

(2)据材料二并结合所学知识,概述人民代表大会制度的优越性。

(3)据材料三,概括实现中华民族伟大复兴的制度保障是什么?请阐述第二个“一百年”奋斗目标的具体内容。

22.(6分)一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史,就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史。阅读材料,回答问题。

材料一 一般来说,中原王朝和边疆民族关系的发展模式主要有以下几种:第一种(①)是中原政权覆灭,各边疆地区少数民族进入中原,基本上会出现混乱局面。但在混乱中,各民族却相互融合。第二种(②)是边疆民族的强大导致与中原王朝势均力敌,于是各民族政权之间呈现相互并立之势,形成割据分裂局面。但在割据中却有不少交往,有统一的愿望、因素和趋势。第三种(③)是统一的中原王朝非常强大,各边疆民族以中原民族和地区为中心相互交往,直至融入中原民族,呈现统一局面下的民族大融合状况。

——摘自刘宗绪主编《历史新知识创新能力培养》

(1)根据材料一,选取其中一种民族关系发展模式,并结合所学知识予以说明。

【要求】①明确写出所选民族关系发展模式的序号以及符合该模式的历史时期;②运用所选历史时期的史实说明该模式的表现。

材料二 1947年,经中共中央批准,在刚刚解放的内蒙古地区成立内蒙古自治区。1949年《中国人民政治协商会议共同纲领》确定实行“民族的区域自治”,“中华人民共和国境内各民族一律平等,实行团结互助”。1954年《中华人民共和国宪法》规定:各少数民族聚居的地方实行区域自治;各民族自治地方都是中华人民共和国不可分离的部分。1984年,《中华人民共和国民族区域自治法》正式颁布实施。2017年,中共十九大将铸牢中华民族共同体意识写入新修订的《中国共产党章程》。

——据统编版《普通高中教科书历史选择性必修1国家制度与社会治理》整理

(2)根据材料二并结合所学知识,指出中国共产党在处理民族问题上的创新之处。

材料三 习近平总书记指出,铸牢中华民族共同体意识,就是要引导各族人民牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念。各民族血脉相融是中华民族共同体形成和发展的历史根基,信念相同是中华民族缔造统一的多民族国家的内生动力,文化相通是中华民族铸就多元一体文明格局的文化基因,经济相依是中华民族构建统一经济体的强大力量,情感相亲是中华民族一家亲的坚强纽带。

——摘自潘岳《铸牢中华民族共同体意识》

(3)根据以上材料并结合所学知识,分析铸牢中华民族共同体意识的现实意义。

23.(8分)中国不断为全世界贡献中国智慧和中国方案。阅读下列材料,回答问题。

材料一:在15世纪上半叶,在地球的东方,从波涛万顷的中国海面,直到非洲东海岸的辽阔海域,呈现出一幅中国人在海上称雄的图景。

——摘编自李约瑟《中国科学技术史》第四卷·航海技术分册

材料二:中国的抗日之火揭开了世界反法西斯战争的序幕……中国战场成为抗击日本法西斯的主战场,中国军民始终抗击和牵制日本陆军主力,从而打破了日本的“北进”计划,遏制和迟滞了日本“南进”的侵略步伐……中华民族为此付出了死伤三千五百万人、直接经济损失一千亿美元、间接经济损失五千亿美元的巨大代价……

——摘编自韩永利《第二次世界大战与中国抗战地位研究》

材料三:在人类命运共同体理念的指导下,“一带一路”倡议开创了惠及天下民生的道路。习近平总书记指出,“人类命运共同体就是努力把我们生于斯、长于斯的这个星球建成一个和睦的大家庭,把世界各国人民对美好生活的向往变成现实”。“一带一路”建设坚持高标准、可持续、惠民生导向,助力其他国家走上利民、富民道路,将资金投向与民生息息相关的项目,切实改善了落后国家民众的生存条件。

——节选自张誉馨《习近平外交思想的天下情怀:内涵意蕴、实践路径与价值创新》

(1)依据所学,写出材料一表述的是哪一重要史事?写出这一史事开始于哪一年?分析该史事对世界作出的贡献。

(2)材料二中,“中国的抗日之火”爆发的标志是什么?列举一例战役证明“中国战场成为抗击日本法西斯的主战场”。依据材料二并结合所学,概述中国人民抗日战争胜利的伟大历史意义。

(3)材料三中,“开创了惠及天下民生”道路的中国方案是什么?既保障我国的粮食安全,又对解决世界性饥饿问题有重要贡献的中国智慧是什么?

(4)综合上述材料并结合所学,谈谈中国在哪些领域贡献中国智慧和中国方案?

《八年级历史下册期末试卷》参考答案

1.D

2.A

3.B

4.B

5.D

6.B

7.A

8.D

9.A

10.A

11.C

12.C

13.C

14.A

15.D

16.C

17.D

18.A

19.D

20.A

21.(1)前提:新中国的成立(或建立起一个具有较为合理的政治制度的、安全可靠值得信赖的政府;建立强大的现代民族国家)。

成就:1954年颁布《中华人民共和国宪法》,确立人民代表大会制度是我国的根本政治制度;1956年中国共产党提出与民主党派实行“长期共存,互相监督”的方针,标志着中国共产党领导的多党合作和政治协商制度发展到一个新阶段;1954年,民族区域自治制度被载入宪法,成为我国的一项基本政治制度。(任举两例即可)

(2)优越性:决策效率高,保障人民当家作主,动员全体人民以国家主人翁的姿态投身社会主义建设等。

(3)制度保障:中国特色社会主义制度和国家治理体系。内容:到中华人民共和国成立100年时,建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国,实现中华民族伟大复兴。

22.(1)示例:

模式3:唐朝

说明:唐朝强大,边疆民族如突厥、吐蕃等与中原交往密切。文成公主入藏促进汉藏友好,设置安西都护府管理西域,体现统一局面下的民族融合。

(2)创新:实行民族区域自治制度,以宪法和法律保障民族平等,铸牢中华民族共同体意识。

(3)现实意义:维护国家统一,促进民族团结;推动各民族共同发展,增强文化认同;应对全球化挑战,实现中华民族伟大复兴。

23.(1)郑和下西洋;1405年;郑和的远航,时间之长,规模之大,堪称世界航海史上的空前壮举;不仅增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来;而且开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通线;为人类的航海事业作出了伟大贡献。

(2)九一八事变;平型关大捷(百团大战,台儿庄战役,第三次长沙会战等);中国军民始终抗击和牵制日军主力,打破日本“北进”计划,迟滞“南进”侵略步伐;为世界反法西斯战争胜利、维护世界和平作出了巨大贡献;中国战场是世界反法西斯战争的东方主战场;中国人民抗日战争是近代以来中国人民反抗外敌入侵第一次取得完全胜利的民族解放斗争;中国人民抗日战争促进了中华民族的觉醒,为中国共产党带领中国人民实现彻底的民族独立和人民解放奠定了重要基础;中国人民抗日战争使中国的国际地位得到提高。(答出一点即可)

(3)“一带一路”倡议;袁隆平的杂交水稻技术。

(4)对外关系;世界和平与发展;世界经济发展;民主法制建设;政治制度建设等领域。

八年级历史 第3页,共4页 八年级历史 第4页,共4页

同课章节目录