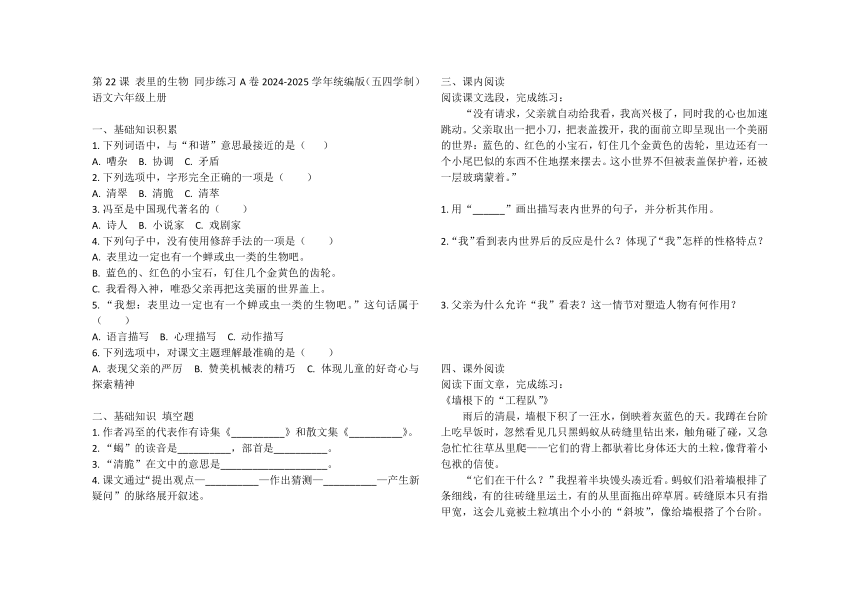

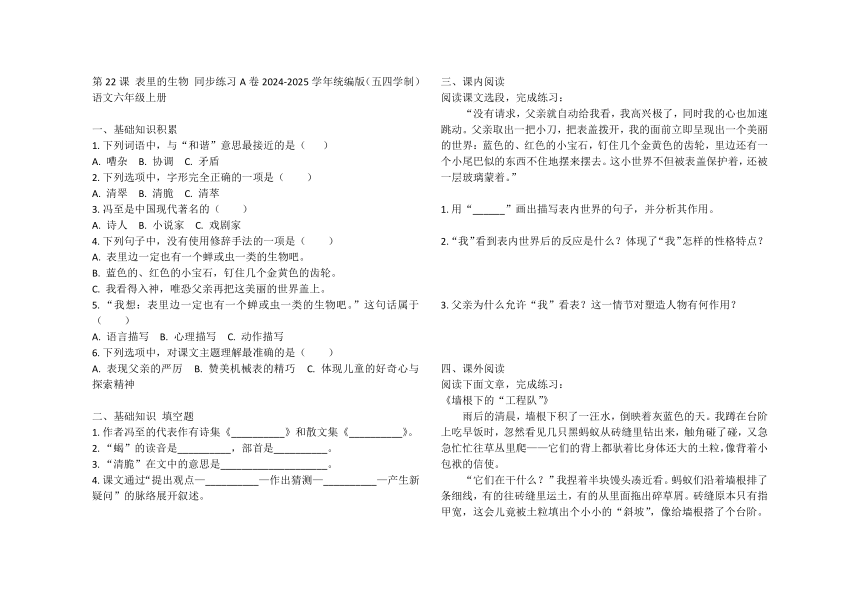

第22课 表里的生物 同步练习A卷(含答案)2024-2025学年统编版(五四学制)语文六年级上册

文档属性

| 名称 | 第22课 表里的生物 同步练习A卷(含答案)2024-2025学年统编版(五四学制)语文六年级上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 15.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版(五四学制) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-29 14:54:27 | ||

图片预览

文档简介

第22课 表里的生物 同步练习A卷2024-2025学年统编版(五四学制)语文六年级上册

一、基础知识积累

1. 下列词语中,与“和谐”意思最接近的是( )

A. 嘈杂 B. 协调 C. 矛盾

2. 下列选项中,字形完全正确的一项是( )

A. 清翠 B. 清脆 C. 清萃

3. 冯至是中国现代著名的( )

A. 诗人 B. 小说家 C. 戏剧家

4. 下列句子中,没有使用修辞手法的一项是( )

A. 表里边一定也有一个蝉或虫一类的生物吧。

B. 蓝色的、红色的小宝石,钉住几个金黄色的齿轮。

C. 我看得入神,唯恐父亲再把这美丽的世界盖上。

5. “我想:表里边一定也有一个蝉或虫一类的生物吧。”这句话属于( )

A. 语言描写 B. 心理描写 C. 动作描写

6. 下列选项中,对课文主题理解最准确的是( )

A. 表现父亲的严厉 B. 赞美机械表的精巧 C. 体现儿童的好奇心与探索精神

二、基础知识 填空题

1. 作者冯至的代表作有诗集《__________》和散文集《__________》。

2. “蝎”的读音是__________,部首是__________。

3. “清脆”在文中的意思是____________________。

4. 课文通过“提出观点—__________—作出猜测—__________—产生新疑问”的脉络展开叙述。

三、课内阅读

阅读课文选段,完成练习:

“没有请求,父亲就自动给我看,我高兴极了,同时我的心也加速跳动。父亲取出一把小刀,把表盖拨开,我的面前立即呈现出一个美丽的世界:蓝色的、红色的小宝石,钉住几个金黄色的齿轮,里边还有一个小尾巴似的东西不住地摆来摆去。这小世界不但被表盖保护着,还被一层玻璃蒙着。”

1. 用“______”画出描写表内世界的句子,并分析其作用。

2. “我”看到表内世界后的反应是什么?体现了“我”怎样的性格特点?

3. 父亲为什么允许“我”看表?这一情节对塑造人物有何作用?

四、课外阅读

阅读下面文章,完成练习:

《墙根下的“工程队”》

雨后的清晨,墙根下积了一汪水,倒映着灰蓝色的天。我蹲在台阶上吃早饭时,忽然看见几只黑蚂蚁从砖缝里钻出来,触角碰了碰,又急急忙忙往草丛里爬——它们的背上都驮着比身体还大的土粒,像背着小包袱的信使。

“它们在干什么?”我捏着半块馒头凑近看。蚂蚁们沿着墙根排了条细线,有的往砖缝里运土,有的从里面拖出碎草屑。砖缝原本只有指甲宽,这会儿竟被土粒填出个小小的“斜坡”,像给墙根搭了个台阶。

“是在修房子吧?”我想起课本里说蚂蚁会筑巢。可它们的“房子”藏在砖缝里,怎么看呢?我找了根细树枝,想轻轻拨开土粒,刚碰到斜坡,一只蚂蚁突然掉过头,对着树枝晃触角,像在警告我。其他蚂蚁也停了下来,原地打转,仿佛在商量对策。

“对不起,我不碰了。”我把树枝扔到一边,蹲得更矮了。阳光慢慢爬上墙,照得土粒发亮。我发现蚂蚁们分工很细:个头大的蚂蚁驮土粒,小个子的蚂蚁清理碎渣,还有几只站在“斜坡”顶端,像监工似的来回走。

中午放学回来,砖缝的“斜坡”已经变成了半圆的“拱门”,边缘整整齐齐,像用尺子量过。更神奇的是,拱门旁边多了条细沟,雨水顺着沟流到远处的草丛里——原来它们不仅修房子,还修了“排水渠”!

妈妈喊我吃饭时,我正数蚂蚁的数量。“蹲了一上午,腿不麻吗?”妈妈笑着问。我指着拱门说:“您看它们多厉害,不用图纸也能盖房子!”妈妈摸了摸我的头:“它们不是不用图纸,是把图纸记在脑子里啦。就像你拆闹钟时,不也记得齿轮该怎么装回去吗?”

我突然想起上个月拆坏的闹钟——当时我以为齿轮是“会转的星星”,非要拆开看,结果装不回去,爸爸却没骂我,还和我一起查说明书。原来不管是蚂蚁筑巢,还是我拆闹钟,都是在琢磨“怎么回事”呀。

傍晚再去看时,拱门里透出微光——是夕阳从砖缝另一头照进来。几只蚂蚁趴在拱门上,触角轻轻晃着,像在欣赏自己的作品。我没再靠近,只是站在台阶上笑:原来最了不起的“工程”,往往藏在最不起眼的地方,只要愿意等,就能看见惊喜。

1. 文中的蚂蚁“工程队”做了哪些事?请用简洁的语言概括。

2. 结合上下文,说说“我找了根细树枝,想轻轻拨开土粒”这一行为体现了“我”怎样的心理?与《表里的生物》中“我”想动表的心理有何相似之处?

3. 妈妈说“它们不是不用图纸,是把图纸记在脑子里啦”,这句话有什么深意?

4. 文章结尾“原来最了不起的‘工程’,往往藏在最不起眼的地方”,结合全文和《表里的生物》,谈谈你对“探索”的理解。

五、写作

以“一次难忘的探索”为题,写一篇不少于500字的记叙文。要求:结合生活实际,体现探索过程中的心理变化。

参考答案

A卷答案

一、选择题

1. B 2. B 3. A 4. A 5. B 6. C

二、填空题

1. 昨日之歌、山水 2. xiē、虫 3. 声音清楚悦耳 4. 产生疑问、证实猜测

三、课内阅读

1. 描写句子:“蓝色的、红色的小宝石……摆来摆去。”作用:通过视觉描写,展现表内世界的美丽,呼应“我”的好奇心。

2. 反应:高兴极了,心跳加速,入神观看。性格:好奇心强,善于观察。

3. 原因:可能因“我”的可怜或父亲心情好。作用:体现父亲的慈爱,推动情节发展。

四、课外阅读

1. 蚂蚁“工程队”做了三件事:用土粒搭建“斜坡”(拱门)、清理碎草屑、修建“排水渠”。

2. 体现了“我”对蚂蚁筑巢的好奇和探索欲;与《表里的生物》中“我”想动表的心理相似——都是儿童对未知事物的本能好奇,渴望通过亲身体验(触碰、观察)了解真相。

3. 这句话表面是说蚂蚁筑巢有自己的本能和规律,实则暗示:任何“创造”或“探索”都有内在逻辑(比如蚂蚁的本能、人类的知识),需要遵循规律,而非盲目行动。

4. 《表里的生物》中,“我”探索的表是日常物件,却藏着机械运转的奥秘;本文中,蚂蚁筑巢是微小的自然现象,却藏着分工协作的智慧。这说明“探索”不一定需要宏大的对象,日常里不起眼的事物中藏着值得发现的价值;探索的核心是保持好奇、耐心观察,从细微处发现规律与美好。

五、写作

(略)

一、基础知识积累

1. 下列词语中,与“和谐”意思最接近的是( )

A. 嘈杂 B. 协调 C. 矛盾

2. 下列选项中,字形完全正确的一项是( )

A. 清翠 B. 清脆 C. 清萃

3. 冯至是中国现代著名的( )

A. 诗人 B. 小说家 C. 戏剧家

4. 下列句子中,没有使用修辞手法的一项是( )

A. 表里边一定也有一个蝉或虫一类的生物吧。

B. 蓝色的、红色的小宝石,钉住几个金黄色的齿轮。

C. 我看得入神,唯恐父亲再把这美丽的世界盖上。

5. “我想:表里边一定也有一个蝉或虫一类的生物吧。”这句话属于( )

A. 语言描写 B. 心理描写 C. 动作描写

6. 下列选项中,对课文主题理解最准确的是( )

A. 表现父亲的严厉 B. 赞美机械表的精巧 C. 体现儿童的好奇心与探索精神

二、基础知识 填空题

1. 作者冯至的代表作有诗集《__________》和散文集《__________》。

2. “蝎”的读音是__________,部首是__________。

3. “清脆”在文中的意思是____________________。

4. 课文通过“提出观点—__________—作出猜测—__________—产生新疑问”的脉络展开叙述。

三、课内阅读

阅读课文选段,完成练习:

“没有请求,父亲就自动给我看,我高兴极了,同时我的心也加速跳动。父亲取出一把小刀,把表盖拨开,我的面前立即呈现出一个美丽的世界:蓝色的、红色的小宝石,钉住几个金黄色的齿轮,里边还有一个小尾巴似的东西不住地摆来摆去。这小世界不但被表盖保护着,还被一层玻璃蒙着。”

1. 用“______”画出描写表内世界的句子,并分析其作用。

2. “我”看到表内世界后的反应是什么?体现了“我”怎样的性格特点?

3. 父亲为什么允许“我”看表?这一情节对塑造人物有何作用?

四、课外阅读

阅读下面文章,完成练习:

《墙根下的“工程队”》

雨后的清晨,墙根下积了一汪水,倒映着灰蓝色的天。我蹲在台阶上吃早饭时,忽然看见几只黑蚂蚁从砖缝里钻出来,触角碰了碰,又急急忙忙往草丛里爬——它们的背上都驮着比身体还大的土粒,像背着小包袱的信使。

“它们在干什么?”我捏着半块馒头凑近看。蚂蚁们沿着墙根排了条细线,有的往砖缝里运土,有的从里面拖出碎草屑。砖缝原本只有指甲宽,这会儿竟被土粒填出个小小的“斜坡”,像给墙根搭了个台阶。

“是在修房子吧?”我想起课本里说蚂蚁会筑巢。可它们的“房子”藏在砖缝里,怎么看呢?我找了根细树枝,想轻轻拨开土粒,刚碰到斜坡,一只蚂蚁突然掉过头,对着树枝晃触角,像在警告我。其他蚂蚁也停了下来,原地打转,仿佛在商量对策。

“对不起,我不碰了。”我把树枝扔到一边,蹲得更矮了。阳光慢慢爬上墙,照得土粒发亮。我发现蚂蚁们分工很细:个头大的蚂蚁驮土粒,小个子的蚂蚁清理碎渣,还有几只站在“斜坡”顶端,像监工似的来回走。

中午放学回来,砖缝的“斜坡”已经变成了半圆的“拱门”,边缘整整齐齐,像用尺子量过。更神奇的是,拱门旁边多了条细沟,雨水顺着沟流到远处的草丛里——原来它们不仅修房子,还修了“排水渠”!

妈妈喊我吃饭时,我正数蚂蚁的数量。“蹲了一上午,腿不麻吗?”妈妈笑着问。我指着拱门说:“您看它们多厉害,不用图纸也能盖房子!”妈妈摸了摸我的头:“它们不是不用图纸,是把图纸记在脑子里啦。就像你拆闹钟时,不也记得齿轮该怎么装回去吗?”

我突然想起上个月拆坏的闹钟——当时我以为齿轮是“会转的星星”,非要拆开看,结果装不回去,爸爸却没骂我,还和我一起查说明书。原来不管是蚂蚁筑巢,还是我拆闹钟,都是在琢磨“怎么回事”呀。

傍晚再去看时,拱门里透出微光——是夕阳从砖缝另一头照进来。几只蚂蚁趴在拱门上,触角轻轻晃着,像在欣赏自己的作品。我没再靠近,只是站在台阶上笑:原来最了不起的“工程”,往往藏在最不起眼的地方,只要愿意等,就能看见惊喜。

1. 文中的蚂蚁“工程队”做了哪些事?请用简洁的语言概括。

2. 结合上下文,说说“我找了根细树枝,想轻轻拨开土粒”这一行为体现了“我”怎样的心理?与《表里的生物》中“我”想动表的心理有何相似之处?

3. 妈妈说“它们不是不用图纸,是把图纸记在脑子里啦”,这句话有什么深意?

4. 文章结尾“原来最了不起的‘工程’,往往藏在最不起眼的地方”,结合全文和《表里的生物》,谈谈你对“探索”的理解。

五、写作

以“一次难忘的探索”为题,写一篇不少于500字的记叙文。要求:结合生活实际,体现探索过程中的心理变化。

参考答案

A卷答案

一、选择题

1. B 2. B 3. A 4. A 5. B 6. C

二、填空题

1. 昨日之歌、山水 2. xiē、虫 3. 声音清楚悦耳 4. 产生疑问、证实猜测

三、课内阅读

1. 描写句子:“蓝色的、红色的小宝石……摆来摆去。”作用:通过视觉描写,展现表内世界的美丽,呼应“我”的好奇心。

2. 反应:高兴极了,心跳加速,入神观看。性格:好奇心强,善于观察。

3. 原因:可能因“我”的可怜或父亲心情好。作用:体现父亲的慈爱,推动情节发展。

四、课外阅读

1. 蚂蚁“工程队”做了三件事:用土粒搭建“斜坡”(拱门)、清理碎草屑、修建“排水渠”。

2. 体现了“我”对蚂蚁筑巢的好奇和探索欲;与《表里的生物》中“我”想动表的心理相似——都是儿童对未知事物的本能好奇,渴望通过亲身体验(触碰、观察)了解真相。

3. 这句话表面是说蚂蚁筑巢有自己的本能和规律,实则暗示:任何“创造”或“探索”都有内在逻辑(比如蚂蚁的本能、人类的知识),需要遵循规律,而非盲目行动。

4. 《表里的生物》中,“我”探索的表是日常物件,却藏着机械运转的奥秘;本文中,蚂蚁筑巢是微小的自然现象,却藏着分工协作的智慧。这说明“探索”不一定需要宏大的对象,日常里不起眼的事物中藏着值得发现的价值;探索的核心是保持好奇、耐心观察,从细微处发现规律与美好。

五、写作

(略)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3* 花之歌

- 4 古代诗歌三首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 写作 多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 12 古代诗歌三首

- 写作 ____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 13 桥

- 14 穷人

- 15* 在柏林

- 写作 笔尖流出的故事

- 语文园地

- 名著导读 《童年》 培养良好的阅读习惯

- 第五单元

- 16 夏天里的成长

- 17 盼

- 18* 小站

- 写作 写感受最深的人或事

- 语文园地

- 第六单元

- 19 月光曲

- 20* 京剧趣谈

- 21 伯牙鼓琴

- 22 书戴嵩画牛

- 写作 我的拿手好戏

- 语文园地

- 课外古诗词诵读

- 绝句(其二)

- 逢雪宿芙蓉山主人

- 鲁山山行

- 淮中晚泊犊头