九上14诗词三首《水调歌头》课件(共20张ppt)

文档属性

| 名称 | 九上14诗词三首《水调歌头》课件(共20张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 15.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-29 16:31:39 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

壹

贰

叁

教学目标

朗读课文,熟读成诵。

置身诗境,品析诗歌情感。

评点鉴赏,赏析诗歌妙处。

导入新课

古往今来,文人骚客都喜欢以月亮为题材来吟诗赋词,云破弄影是月,芦花深处是月,小楼吹笙是月。但中秋的月似乎别有风味:明月四时有,何时喜中秋。

苏轼(1037—1101),北宋文学家、书画家。字子瞻,号东坡居士,与父亲苏洵、弟弟苏辙,合称“三苏”。“唐宋八大家”之一。词开豪放一派,对后代很有影响。《念奴娇·赤壁怀古》《水调歌头·明月几时有》等传诵甚广。

作者简介

朗读诗歌

宫阙(què) 琼(qiónɡ)

朱阁(ɡé) 绮(qǐ)户

婵(chán)娟

学生自由读,读准字音。

1

朗读诗歌

朗读诗歌

朗读诗歌

琼楼玉宇:美玉砌成的楼宇,指想象中的月中仙宫。

何似:哪里比得上。

何事:为什么。

婵娟:本义指妇女姿态美好的样子,这里指月亮。

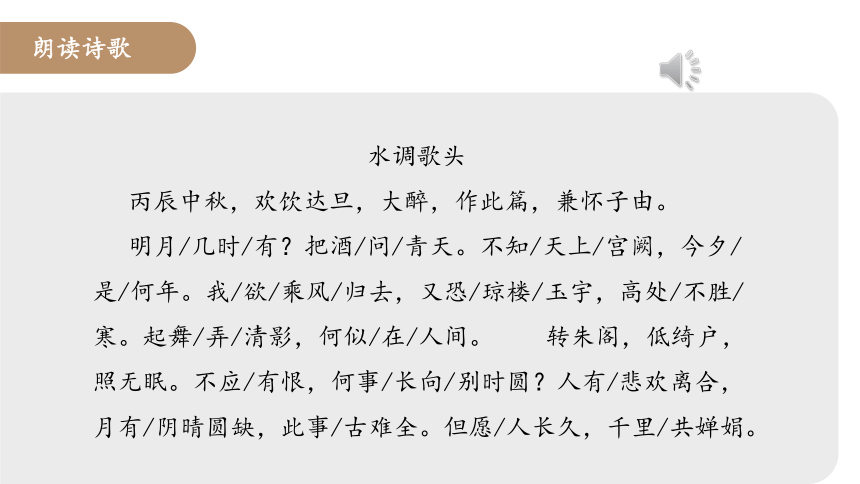

水调歌头

丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

明月/几时/有?把酒/问/青天。不知/天上/宫阙,今夕/是/何年。我/欲/乘风/归去,又恐/琼楼/玉宇,高处/不胜/寒。起舞/弄/清影,何似/在/人间。 转朱阁,低绮户,照无眠。不应/有恨,何事/长向/别时圆?人有/悲欢离合,月有/阴晴圆缺,此事/古难全。但愿/人长久,千里/共婵娟。

朗读诗歌

走进诗境,品析情感

1.知人论世:

这首词是公元1076年(宋神宗熙宁九年)中秋作者在密州时所作。词前的小序交待了写词的过程:“丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。”苏轼因为与当权的变法者王安石等人政见不同,自求外放,辗转在各地为官。他曾经要求调任到离苏辙较近的地方为官,以求兄弟多多聚会。公元1074年(熙宁七年)苏轼差知密州。到密州后,这一愿望仍无法实现。公元1076年的中秋,皓月当空,银辉遍地,词人与胞弟苏辙分别之后,已七年未得团聚。此刻,词人面对一轮明月,心潮起伏,于是乘酒兴正酣,挥笔写下了这首名篇。

走进诗境,品析情感

明确:

2.学生自己讨论翻译。

丙辰年的中秋节,高兴地喝酒直到第二天早晨,喝到大醉,写了这首词,同时思念弟弟子由。

明月从什么时候才开始出现的?我端起酒杯遥问苍天。不知道在天上的宫殿,今天晚上是何年何月。我想要乘御清风回到天上,又恐怕到达美玉砌成的空中楼宇,受不住高处的寒冷。翩翩起舞玩赏着月下清影,(月宫)哪里比得上在人间?

月儿转过朱红色的楼阁,低低地挂在雕花的窗户上,照着没有睡意的自己。明月不该对人们有什么怨恨吧,为什么偏在人们离别时才圆呢?人有悲欢离合的变迁,月有阴晴圆缺的转换,这种事自古来难以周全。只希望这世上所有人的亲人能平安健康,即便相隔千里,也能共享这美好的月光。

走进诗境,品析情感

3.走进词人的内心世界,与词人对话:在那个中秋之夜,苏轼,我看到了/听到了/感受到了/体会到了……

提示一:

(1)我看到了你月下独舞的身影……

(2)我听到了你对月亮的埋怨……

(3)我感受到了你对天下所有离人的祝福……

(4)我体会到了你内心复杂的情感……

走进诗境,品析情感

示例:

(1)在那个中秋之夜,苏轼,我看到了你月下独舞的身影。面对那优美的月色,你在喃喃自语:好想飞到月宫上去呀,那里应该会比人间洁净吧?那美玉砌成的楼阁很令人向往!可是我又担心那里太高太冷,完全没有温暖,凡夫俗子恐怕忍受不了那高处的寒冷吧?天上冷清清的月宫还是比不上人间好啊!算了,还是乘着这皎洁的月光跳舞吧!你与那舞动的影子同乐,你那飘飘的衣袂显得无比潇洒!

(2)在那个中秋之夜,苏轼,我体会到了你内心复杂的情感:你怀念子由,却又不似普通人那般悲悲切切,你乐观豁达智慧,悟出了“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全”的哲理;“但愿人长久,千里共婵娟”不仅是你对弟弟的祝愿,也包含了你对普天下经受离别之苦的人们的祝福。这就是你,苏轼,乐观旷达洒脱的你!

走进诗境,品析情感

我们之所以如此喜欢这首词,不仅仅是因为它本身,更是因为这首词中折射出来的属于苏东坡的独有的精神气质,想起蒋勋说:“苏东坡,他很温暖。”总能给人美好的愿望,不会因为无常而太伤心。又如康震教授所评价的:“他超然达观,但从来都不孤芳自赏;他热情好客,但从来都不世故圆滑;他这个人才华横溢,但从来都不自鸣得意。他的人生境界,是一种圆融的境界,这就是为什么我们特别喜欢这首词的原因——他的出发点是在中秋之夜怀念兄弟,可是他的终结点却到达了一个一般人很想到达、却很难到达的圆融的人生境界。这种人生境界是超然达观与关爱人间相结合的。”

小结:

读出美感,评点鉴赏

苏轼的这首《水调歌头》,在学术界有极高的评价。胡仔在《苕溪渔隐丛话》里说:“中秋词,自东坡《水调歌头》一出,余词尽废。”康震评价此词为“千古绝唱”。我们刚刚反复读了这首词,感受到了苏轼豁达的情怀,体会到了词人开创的思想情感的新境界,可谓妙绝。其写作手法亦为妙绝。下面同学们就这首词的写作特点自选角度加以评点赏析。

读出美感,评点鉴赏

可从小处入手:

(1)《水调歌头》,妙在那个字……

(2)《水调歌头》,妙在那个词……

(3)《水调歌头》,妙在那一句……

提示:

可从整体入手:

(4)《水调歌头》,妙在那浪漫的色彩……

(5)《水调歌头》,妙在那情感的跌宕起伏……

(6)《水调歌头》,妙在那种情景交融的意境……

读出美感,评点鉴赏

示例:

(1)《水调歌头》,妙在那情感的跌宕起伏:“乘风归去”说明词人对世间不满,“归”字有神仙自喻的味道,好像他本来住在月宫里只是暂住人间罢了。一“欲”一“恐”表现了词人千思万虑的思想矛盾,一个“何似”又来了一层转折,词人在月光下“起舞弄清影”,天上虽有琼楼玉宇也难比人间的幸福美好。由渴望超凡出世一下子转为喜欢人间生活,起伏跌宕,写得出神入化。

(2)《水调歌头》,妙在那行云流水般的语言:看那几个动词用得多好!“转”“低”“照”,描述了月移的过程:月光慢慢地转过翠阁红楼,轻轻地洒进雕花的门窗,脉脉地照着不眠的离人。这几个动词赋予月光以人的情感,表现出词人望月时间之长,思念之深。

主旨概括

明确:通过对中秋醉酒赏月的描写,抒发了作者政治失意的苦闷和对弟弟子由的怀念之情。表达了词人由心有所郁结到心胸开阔的乐观旷达的情怀。

课堂小结

一轮明月千古风华,《水调歌头》成了后人难以超越的经典,是诗词的璀璨明珠。东坡的这首词,从千年前的宋代向我们飘来。它的芳香,还将向遥远的未来飘去……以后无论在何时何地,只要能再一次与它相遇,我们都会从心底共鸣:但愿人长久,千里共婵娟。

布置作业(二选一)

1.推荐阅读林语堂先生的《苏东坡传》,余秋雨的《苏东坡突围》。

2.苏轼的诗,充满了对人生的深刻感悟;词,开创豪放派词风,大大扩充了词的题材;散文,是唐宋八大家之一;画,是“湖州竹派”领袖人物;书法,是“宋代四大家”之首;美食,有东坡酒、东坡饼、东坡羹、东坡肉等;建筑,主持修建苏堤。假如穿越时空,你想对苏轼说什么?请写下自己的想法,完成在小练笔本上(200字左右)。

板书设计

乘风而去

欲入天阕

(想象)

情景交融

《水调歌头》

上半阕

望月问天

(写景)

问月悟理

释然旷达

望月祝福

诚挚豪迈

月照离人

相思不眠

富有哲理

再 见

壹

贰

叁

教学目标

朗读课文,熟读成诵。

置身诗境,品析诗歌情感。

评点鉴赏,赏析诗歌妙处。

导入新课

古往今来,文人骚客都喜欢以月亮为题材来吟诗赋词,云破弄影是月,芦花深处是月,小楼吹笙是月。但中秋的月似乎别有风味:明月四时有,何时喜中秋。

苏轼(1037—1101),北宋文学家、书画家。字子瞻,号东坡居士,与父亲苏洵、弟弟苏辙,合称“三苏”。“唐宋八大家”之一。词开豪放一派,对后代很有影响。《念奴娇·赤壁怀古》《水调歌头·明月几时有》等传诵甚广。

作者简介

朗读诗歌

宫阙(què) 琼(qiónɡ)

朱阁(ɡé) 绮(qǐ)户

婵(chán)娟

学生自由读,读准字音。

1

朗读诗歌

朗读诗歌

朗读诗歌

琼楼玉宇:美玉砌成的楼宇,指想象中的月中仙宫。

何似:哪里比得上。

何事:为什么。

婵娟:本义指妇女姿态美好的样子,这里指月亮。

水调歌头

丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

明月/几时/有?把酒/问/青天。不知/天上/宫阙,今夕/是/何年。我/欲/乘风/归去,又恐/琼楼/玉宇,高处/不胜/寒。起舞/弄/清影,何似/在/人间。 转朱阁,低绮户,照无眠。不应/有恨,何事/长向/别时圆?人有/悲欢离合,月有/阴晴圆缺,此事/古难全。但愿/人长久,千里/共婵娟。

朗读诗歌

走进诗境,品析情感

1.知人论世:

这首词是公元1076年(宋神宗熙宁九年)中秋作者在密州时所作。词前的小序交待了写词的过程:“丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。”苏轼因为与当权的变法者王安石等人政见不同,自求外放,辗转在各地为官。他曾经要求调任到离苏辙较近的地方为官,以求兄弟多多聚会。公元1074年(熙宁七年)苏轼差知密州。到密州后,这一愿望仍无法实现。公元1076年的中秋,皓月当空,银辉遍地,词人与胞弟苏辙分别之后,已七年未得团聚。此刻,词人面对一轮明月,心潮起伏,于是乘酒兴正酣,挥笔写下了这首名篇。

走进诗境,品析情感

明确:

2.学生自己讨论翻译。

丙辰年的中秋节,高兴地喝酒直到第二天早晨,喝到大醉,写了这首词,同时思念弟弟子由。

明月从什么时候才开始出现的?我端起酒杯遥问苍天。不知道在天上的宫殿,今天晚上是何年何月。我想要乘御清风回到天上,又恐怕到达美玉砌成的空中楼宇,受不住高处的寒冷。翩翩起舞玩赏着月下清影,(月宫)哪里比得上在人间?

月儿转过朱红色的楼阁,低低地挂在雕花的窗户上,照着没有睡意的自己。明月不该对人们有什么怨恨吧,为什么偏在人们离别时才圆呢?人有悲欢离合的变迁,月有阴晴圆缺的转换,这种事自古来难以周全。只希望这世上所有人的亲人能平安健康,即便相隔千里,也能共享这美好的月光。

走进诗境,品析情感

3.走进词人的内心世界,与词人对话:在那个中秋之夜,苏轼,我看到了/听到了/感受到了/体会到了……

提示一:

(1)我看到了你月下独舞的身影……

(2)我听到了你对月亮的埋怨……

(3)我感受到了你对天下所有离人的祝福……

(4)我体会到了你内心复杂的情感……

走进诗境,品析情感

示例:

(1)在那个中秋之夜,苏轼,我看到了你月下独舞的身影。面对那优美的月色,你在喃喃自语:好想飞到月宫上去呀,那里应该会比人间洁净吧?那美玉砌成的楼阁很令人向往!可是我又担心那里太高太冷,完全没有温暖,凡夫俗子恐怕忍受不了那高处的寒冷吧?天上冷清清的月宫还是比不上人间好啊!算了,还是乘着这皎洁的月光跳舞吧!你与那舞动的影子同乐,你那飘飘的衣袂显得无比潇洒!

(2)在那个中秋之夜,苏轼,我体会到了你内心复杂的情感:你怀念子由,却又不似普通人那般悲悲切切,你乐观豁达智慧,悟出了“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全”的哲理;“但愿人长久,千里共婵娟”不仅是你对弟弟的祝愿,也包含了你对普天下经受离别之苦的人们的祝福。这就是你,苏轼,乐观旷达洒脱的你!

走进诗境,品析情感

我们之所以如此喜欢这首词,不仅仅是因为它本身,更是因为这首词中折射出来的属于苏东坡的独有的精神气质,想起蒋勋说:“苏东坡,他很温暖。”总能给人美好的愿望,不会因为无常而太伤心。又如康震教授所评价的:“他超然达观,但从来都不孤芳自赏;他热情好客,但从来都不世故圆滑;他这个人才华横溢,但从来都不自鸣得意。他的人生境界,是一种圆融的境界,这就是为什么我们特别喜欢这首词的原因——他的出发点是在中秋之夜怀念兄弟,可是他的终结点却到达了一个一般人很想到达、却很难到达的圆融的人生境界。这种人生境界是超然达观与关爱人间相结合的。”

小结:

读出美感,评点鉴赏

苏轼的这首《水调歌头》,在学术界有极高的评价。胡仔在《苕溪渔隐丛话》里说:“中秋词,自东坡《水调歌头》一出,余词尽废。”康震评价此词为“千古绝唱”。我们刚刚反复读了这首词,感受到了苏轼豁达的情怀,体会到了词人开创的思想情感的新境界,可谓妙绝。其写作手法亦为妙绝。下面同学们就这首词的写作特点自选角度加以评点赏析。

读出美感,评点鉴赏

可从小处入手:

(1)《水调歌头》,妙在那个字……

(2)《水调歌头》,妙在那个词……

(3)《水调歌头》,妙在那一句……

提示:

可从整体入手:

(4)《水调歌头》,妙在那浪漫的色彩……

(5)《水调歌头》,妙在那情感的跌宕起伏……

(6)《水调歌头》,妙在那种情景交融的意境……

读出美感,评点鉴赏

示例:

(1)《水调歌头》,妙在那情感的跌宕起伏:“乘风归去”说明词人对世间不满,“归”字有神仙自喻的味道,好像他本来住在月宫里只是暂住人间罢了。一“欲”一“恐”表现了词人千思万虑的思想矛盾,一个“何似”又来了一层转折,词人在月光下“起舞弄清影”,天上虽有琼楼玉宇也难比人间的幸福美好。由渴望超凡出世一下子转为喜欢人间生活,起伏跌宕,写得出神入化。

(2)《水调歌头》,妙在那行云流水般的语言:看那几个动词用得多好!“转”“低”“照”,描述了月移的过程:月光慢慢地转过翠阁红楼,轻轻地洒进雕花的门窗,脉脉地照着不眠的离人。这几个动词赋予月光以人的情感,表现出词人望月时间之长,思念之深。

主旨概括

明确:通过对中秋醉酒赏月的描写,抒发了作者政治失意的苦闷和对弟弟子由的怀念之情。表达了词人由心有所郁结到心胸开阔的乐观旷达的情怀。

课堂小结

一轮明月千古风华,《水调歌头》成了后人难以超越的经典,是诗词的璀璨明珠。东坡的这首词,从千年前的宋代向我们飘来。它的芳香,还将向遥远的未来飘去……以后无论在何时何地,只要能再一次与它相遇,我们都会从心底共鸣:但愿人长久,千里共婵娟。

布置作业(二选一)

1.推荐阅读林语堂先生的《苏东坡传》,余秋雨的《苏东坡突围》。

2.苏轼的诗,充满了对人生的深刻感悟;词,开创豪放派词风,大大扩充了词的题材;散文,是唐宋八大家之一;画,是“湖州竹派”领袖人物;书法,是“宋代四大家”之首;美食,有东坡酒、东坡饼、东坡羹、东坡肉等;建筑,主持修建苏堤。假如穿越时空,你想对苏轼说什么?请写下自己的想法,完成在小练笔本上(200字左右)。

板书设计

乘风而去

欲入天阕

(想象)

情景交融

《水调歌头》

上半阕

望月问天

(写景)

问月悟理

释然旷达

望月祝福

诚挚豪迈

月照离人

相思不眠

富有哲理

再 见

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)