七上第3单元课外古诗词诵读 课件(共33张ppt)

文档属性

| 名称 | 七上第3单元课外古诗词诵读 课件(共33张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 76.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-29 16:38:10 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

品诗人情思,体时代风貌

——课外古诗词诵读

七上第三单元

唐朝作为中国最强盛的朝代之一,在政治、经济、文化、外交等方面均达到了很高的成就。尤其在诗歌方面,更是中华诗歌史上高度成熟的黄金时代。大量的优秀诗作,众多的优秀诗人,他们在历史的浮沉之中,在时代的裹挟之下:

开辟了气象万千的唐诗风貌

今天就让我们借助唐朝的四首诗歌,穿越历史,品读诗中的人生百味,完善自己的学习任务单。

绘出了瑰丽繁荣的盛唐气象

见证了一个朝代的没落与衰亡

情境导入

了解历史背景,能感悟时代背景对个人的影响,启发深入思考。

3

品读诗歌,能解读诗中所写景物,感悟诗歌中寄寓的情感,了解诗中所用艺术手法。

2

准确、流利、有感情地朗读诗歌,能结合朗读展开想象,整体感知诗歌内容。

1

通过学习四首诗歌,我们将达成哪些目标呢?

预习回顾

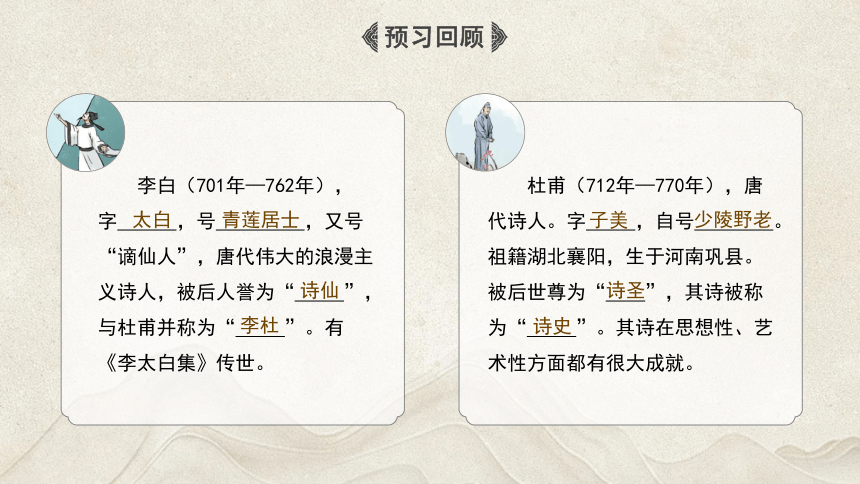

李白(701年—762年),字 ,号 ,又号“谪仙人”,唐代伟大的浪漫主义诗人,被后人誉为“ ”,与杜甫并称为“ ”。有《李太白集》传世。

太白

青莲居士

诗仙

李杜

杜甫(712年—770年),唐代诗人。字 ,自号 。祖籍湖北襄阳,生于河南巩县。被后世尊为“ ”,其诗被称为“ ”。其诗在思想性、艺术性方面都有很大成就。

子美

少陵野老

诗圣

诗史

预习回顾

岑参(715年—770年),唐代 ,与高适并称“ ”。以七言诗见长,也作有五言诗,一生创作350多首诗作,因其对边塞风光、军旅生活,以及少数民族的文化风俗有亲切的感受,故其边塞诗尤多佳作。

边塞诗人

高岑

李益(约750年—约830年),唐代诗人,字 ,以 名世,擅长绝句,尤其工于七绝,著有《从军北征》和《夜上受降城闻笛》等

边塞诗

君虞

任务一:读诗歌,译诗句

朗读正音:听朗读音频,给你读不准的字注音。

感知情境:再次朗读诗歌,想象诗中描绘的画面,从下面的几幅图画中选择最贴合诗句的、最符合你想象的一幅,装饰你的学习任务单。

活动1:读诗歌,感知情境

《峨眉山月歌》情境课文

《江南逢李龟年》情境课文

√

√

任务一:读诗歌,译诗句

朗读正音:听朗读音频,给你读不准的字注音。

感知情境:再次朗读诗歌,想象诗中描绘的画面,从下面的几幅图画中选择最贴合诗句的、最符合你想象的一幅,装饰你的学习任务单。

活动1:读诗歌,感知情境

《行军九日思长安故园》情境课文

《夜上受降城闻笛》情境课文

√

√

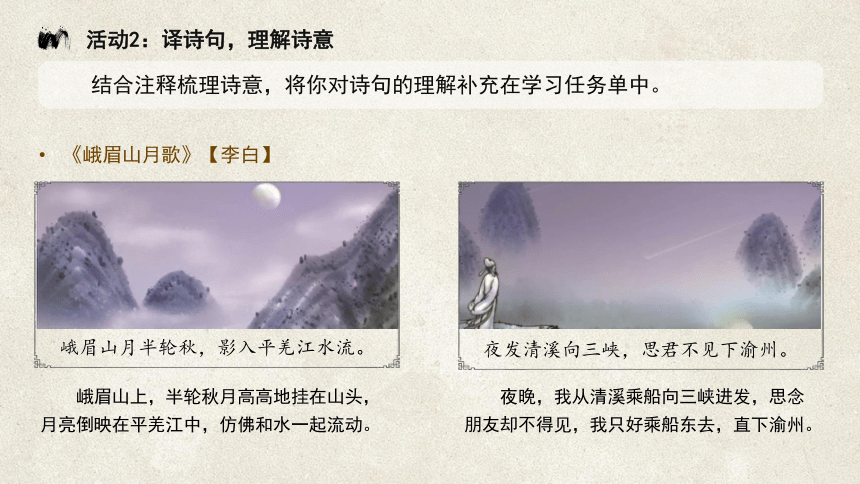

活动2:译诗句,理解诗意

峨眉山月半轮秋,影入平羌江水流。

峨眉山上,半轮秋月高高地挂在山头,月亮倒映在平羌江中,仿佛和水一起流动。

《峨眉山月歌》【李白】

夜发清溪向三峡,思君不见下渝州。

夜晚,我从清溪乘船向三峡进发,思念朋友却不得见,我只好乘船东去,直下渝州。

结合注释梳理诗意,将你对诗句的理解补充在学习任务单中。

活动2:译诗句,理解诗意

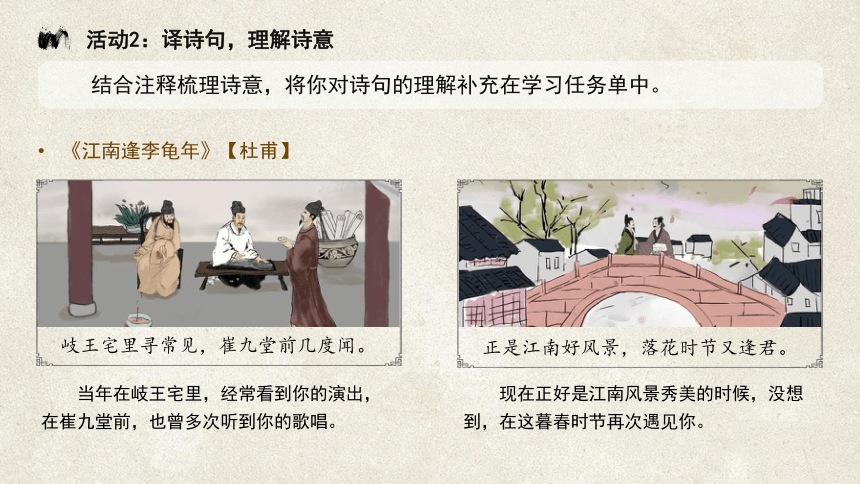

岐王宅里寻常见,崔九堂前几度闻。

当年在岐王宅里,经常看到你的演出,在崔九堂前,也曾多次听到你的歌唱。

《江南逢李龟年》【杜甫】

正是江南好风景,落花时节又逢君。

现在正好是江南风景秀美的时候,没想到,在这暮春时节再次遇见你。

结合注释梳理诗意,将你对诗句的理解补充在学习任务单中。

活动2:译诗句,理解诗意

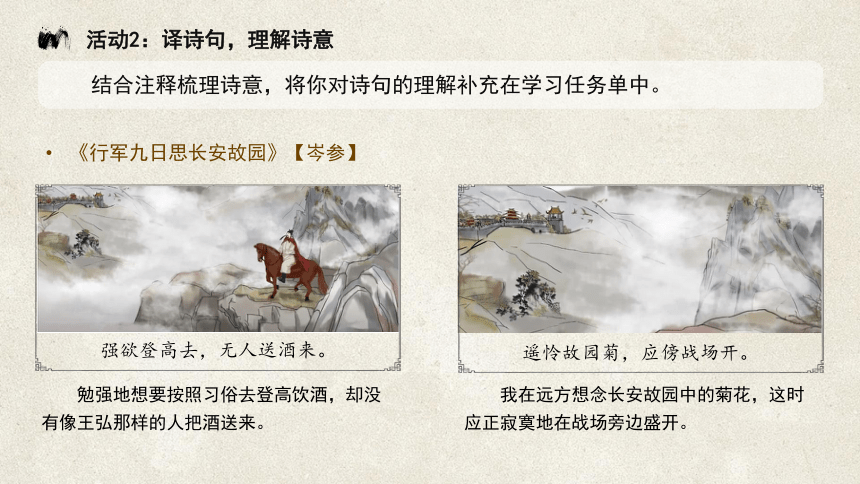

强欲登高去,无人送酒来。

勉强地想要按照习俗去登高饮酒,却没有像王弘那样的人把酒送来。

《行军九日思长安故园》【岑参】

遥怜故园菊,应傍战场开。

我在远方想念长安故园中的菊花,这时应正寂寞地在战场旁边盛开。

结合注释梳理诗意,将你对诗句的理解补充在学习任务单中。

结合注释梳理诗意,将你对诗句的理解补充在学习任务单中。

活动2:译诗句,理解诗意

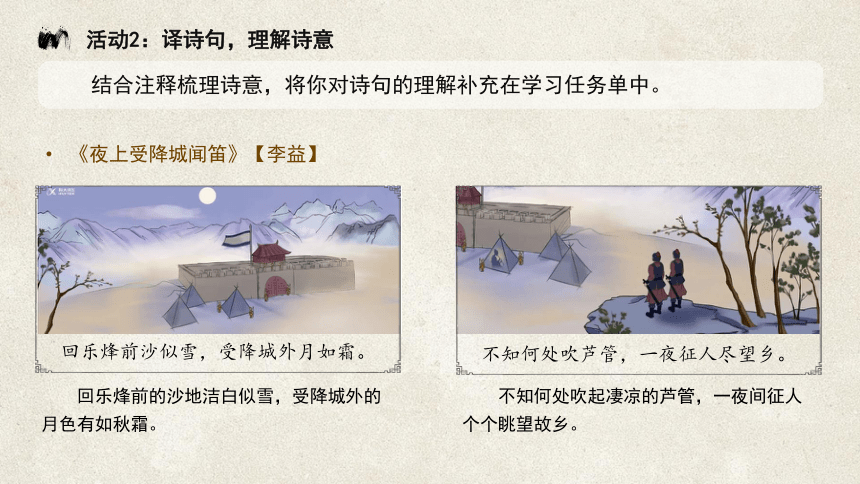

回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜。

回乐烽前的沙地洁白似雪,受降城外的月色有如秋霜。

《夜上受降城闻笛》【李益】

不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

不知何处吹起凄凉的芦管,一夜间征人个个眺望故乡。

任务二:体会行旅途中的不同况味

《峨眉山月歌》《江南逢李龟年》比较阅读:这两首诗都是诗人在行旅途中创作的,但是其中蕴含的情感并不相同,请你梳理两位诗人的所到之处,所见之景,结合诗歌内容和材料链接分析其中蕴含的情感。

活动1:对比所到之处,体会构思精巧

两位诗人都去了哪些地方呢?请你追随诗人的脚步,用思维导图梳理他们的所到之处。

回忆过去

回到现在

岐王宅里

江南一带

崔九堂前

连用五个地名,点出行程。

地名转换,诗境渐次展开,同时造成空间迅速转换之感,让人感觉到行船之快,突出了诗人江行的独特体验。

追忆开元初年鼎盛时期的美好往事,寄寓着诗人对昔日盛景的怀念。

和现如今颠沛流离的生活形成对比,表达了诗人对个人命运的慨叹。

构思精巧,不着痕迹

善用对比,慨叹命运

峨眉山

平羌江

清溪驿

三 峡

渝州

《峨眉山月歌》 《江南逢李龟年》

创作背景

景物及景物特点

思想感情

活动2:对比所见之景,感悟情感内涵

1.两位诗人分别看到了哪些景物?其中蕴含了怎样的情感?请你结合资料链接,比较这两首诗的不同,完成表格。

《峨眉山月歌》是李白初离蜀地时的作品,大约作于十二年(724年)秋天。当时李白“仗剑去国,辞亲远游”,在离开蜀中赴长江中下游的舟行途中,写下此诗。此时正值盛唐时期,年轻的李白抱着希望与壮志踏上旅途,渴望能有所作为。

资料链接

《江南逢李龟年》是杜甫晚年颠沛流离时的作品,大约作于唐代宗大历五年(770)。杜甫少年时才华卓著,常出入于岐王李隆范和中书监崔涤的门庭,得以欣赏被后人誉为“唐代乐圣”的李龟年的歌喉。安史之乱后,唐朝日益衰败,杜甫漂泊到江南一带,和同样流落异乡的李龟年重逢。此时正值暮春时节,杜甫回忆起昔日盛景,感慨万千,于是写下这首诗。

资料链接

《峨眉山月歌》 《江南逢李龟年》

创作背景

景物及景物特点

思想感情

怀抱希望,整装出发

羁旅途中,颠沛流离

山、月、江水

青山吐月,月映清江,清冷优美

对家乡的不舍

对未来的憧憬

落花

江南风景,暮春时节,春色将尽

对个人身世命运的慨叹

对国家衰亡命运的悲叹

李白是在和平盛世怀抱希望出发,渴望大展宏图,虽不舍家乡,但对未来的憧憬和内心的喜悦也是显而易见的。

杜甫却是因战争而饱受颠沛流离之苦,他慨叹人生无常,也哀叹国家的衰亡。

2.假如你进入了诗歌的情境,此时此刻就在诗人身边,结合诗句描绘自己看到的画面,体会到的情感。

提示:描绘时,可调动自己的感官,展开想象,补充细节。

《峨眉山月歌》情境课文(诵读版)

《江南逢李龟年》情境课文(诵读版)

2.假如你进入了诗歌的情境,此时此刻就在诗人身边,结合诗句描绘自己看到的画面,体会到的情感。

提示:描绘时,可调动自己的感官,展开想象,补充细节。

在爽朗的秋夜里,我和诗人李白乘着小船出发了,我看见峨眉山高耸着,半轮秋月高高地挂在山头,散发出明亮的光辉。江面波光粼粼,是月亮的影子倒映在平羌江中,随着江水一起流动,依依不舍地送我们离开。

船速很快,不知不觉已经行驶了很远,我看见李白向家的方向默默凝望着,江面的风吹动了他的衣衫,也拂过了我的脸颊,就好像是故乡在向我们道别。良久,李白转过了头,未来在等着我们。

示例

任务三:体会战场上思念的不同表达

《行军九日思长安故园》《夜上受降城闻笛》比较阅读:这两首诗都和战争相关,但描绘的场景不同,请你对比两首诗歌所绘场景,分析所用艺术手法,结合诗歌内容和资料链接分析其中蕴含的情感及深刻内涵。

活动1:对比所绘场景,体味景中之情

请你概述两首诗歌分别描绘了什么场景,这一场景中突出描写的景物是什么,并结合景物特点说说其中蕴含的情感。

提示:假设自己身处诗歌描绘的情境中,深入体会。

《行军九日思长安故园》情境课文(诵读版)

《夜上受降城闻笛》情境课文(诵读版)

《行军九日思长安故园》 《夜上受降城闻笛》

描绘场景

景物及景物特点

思想感情

行军途中登高望远,联想到故园的菊花

边塞月夜,笛声不知从何处传来,驻守将士遥望故乡

菊

依傍战场而开,备受摧残

对花朵的怜惜

对家乡的思念

月、沙、芦管

大漠似雪,月华如霜,笛声凄凉

孤独、愁惨、凄凉

对家乡的思念

《行军九日思长安故园》:重阳佳节,诗人登上高山,但无酒可饮,无菊可赏。这让他联想到故园的菊花,现今它们依傍战场而开,备受摧残,对花朵的怜惜之中更有对故乡的思念。

《夜上受降城闻笛》:描写了一幅边塞月夜的独特景色,诗人借这寒气袭人的景物渲染了愁惨凄凉的心境。“一夜”和“尽望”道出了征人望乡之情的深重和急切。

活动2:分析艺术手法,挖掘深层内涵

“故园菊”真的只代表故园的菊花吗?征人望乡为何不能归去?请你结合资料链接,比较两首诗歌寄寓的深层内涵,并分析诗人所用艺术手法,完成表格。

《行军九日思长安故园》 《夜上受降城闻笛》

艺术手法

思想内涵

《行军九日思长安故园》创作背景:岑参是南阳人,但久居国家都城长安,故称长安为“故园”。唐玄宗天宝十四载(755年),安禄山起兵叛乱,次年长安被攻陷,百姓流离失所,生灵涂炭。唐肃宗至德二载(757年)二月肃宗由彭原行军至凤翔,岑参随行。这首诗原有小注说:“时未收长安”。九月唐军收复长安,此诗可能是当年重阳节在凤翔写的。

资料链接

《夜上受降城闻笛》创作背景:本诗是唐代诗人李益创作的一首七言绝句。建中元年深秋或初冬,李益到灵武,依附朔方节度使崔宁,期间写下了《夜上受降城闻笛》。诗题中的受降城,是灵州治所回乐县的别称。在唐代,这里是边境防御的前线。

资料链接

1.《行军九日思长安故园》中,诗人的笔端顺着思路蝉联而下,请你以思维导图的形式再现作者的心路历程,结合历史背景,回答问题:“故园菊”真的只代表故园的菊花吗?

无人送酒

故园菊

故园为战场

重阳登高

用典

联想

据南朝梁萧统《陶渊明传》记载:陶渊明重阳日在宅边的菊花丛中闷坐,刚好江州刺史王弘送酒来,于是痛饮至醉而归。

此时正值安史之乱时期,长安沦陷,百姓流离失所。所以“故园菊”不只是在说故园的菊花,更代表了在战场上遭受苦难的人民。

蝉联而下

圆美流转

2.《夜上受降城闻笛》中,诗歌末句写情,没有直抒胸臆,而是用拟想中的征人望乡的镜头加以表现,请你说说这样写的好处,结合历史背景,回答问题:征人望乡为何不能归去?

回乐烽前沙似雪,

受降城外月如霜。

不知何处吹芦管,

一夜征人尽望乡。

写景色

写声音

写情感

在这孤寂的边塞,驻守的将士为了守卫国土不得归乡,但若是没有战乱,他们也就不必承受这种思乡之苦。

句绝而意不绝

将诗情、画意与音乐美熔于一炉,组成了一个完整的艺术整体,意境浑成,简洁空灵,而又具有含蕴不尽的特点。

用典、联想

诗情、画意、音乐相结合

寓情于景,以景写情

对人民的同情

对和平的渴望

对人民的同情

对和平的渴望

他们的乡愁之中都有一份忧国忧民的情怀,一份家国担当。

《行军九日思长安故园》 《夜上受降城闻笛》

艺术手法

思想内涵

任务四:了解历史,感悟不同人生

这四位诗人创作这四首诗歌时分别处于唐朝不同的时期,而彼时他们的人生经历也有着天壤之别,请你结合历史背景,回答下面几个问题,并进行深入思考,说说你的感悟。

既然不舍,李白为何要“辞亲远游”?

既然怀念,杜甫为何不能再创辉煌?

既然担忧,岑参为何不能留在故园?

既然思念,征人为何不能回到故乡?

开元盛世:唐玄宗开元年间先后以姚崇、宋璟等人为相,整顿弊政,虚心纳谏,重视农业生产,兴修水利,生产更有所发展。使封建经济高度繁荣,社会秩序空前稳定安宁,史家称之为 “开元盛世”,也称“开元之治”。开元盛世使唐朝进入全盛时期,中国封建社会达到顶峰阶段,唐玄宗提倡文教,通过一系列积极的措施,经济迅速发展。国家财政收入稳定,国力强盛,人口大幅度增长。此外,唐朝重用人才,科举和干谒并存,多次颁布求贤令。

资料链接

唐玄宗统治后期,任用安禄山等胡人担任镇守边镇的节度使,又放任其拥兵自重,使得安禄山获得叛唐的实力和野心。唐朝天宝十四载,安禄山及部下史思明以奉诏讨伐杨国忠的名义在范阳起兵,安史之乱由此开始。长达将近八年的战乱,让百姓备受苦楚。安史之乱后,人口大量丧失,国力锐减,对中国后世政治、经济、社会、文化、对外关系的发展均产生极为深远而巨大的影响。

资料链接

618年

627年

649年

713年

741年

755年

763年

907年

唐朝建立

唐朝覆灭

李白“辞亲远游”。

724年

岑参行军至凤翔。

757年

杜甫与李龟年重逢。

770年

李益再至灵武。

780年

个人身世命运与家国命运、历史背景紧密相关。

盛世之下,豪情万丈,渴望有所作为。

盛世危机,国都沦陷,有家不得回。

战乱过后,盛世不在,个人与国家共浮沉。

国力凋敝,边疆不稳,征人只能尽望乡。

贞观之治

开元盛世

安史之乱

梳理总结

峨眉山月歌

峨眉山

平羌江

清溪驿

三峡

渝州

地名连用

山

月

江水

清冷优美

构思精巧

意境空灵

对家乡的不舍

对未来的憧憬

江南逢李龟年

回忆回去

眼前之景

岐王宅里

崔九堂前

江南好风景

落花

对个人身世命运的慨叹

对国家衰亡命运的悲叹

(暮春时节)

对比

对昔日盛景的怀念

梳理总结

行军九日思长安故园

重阳登高,无人送酒

怜故园菊,战场上开

对花朵的怜惜

对家乡的思念

对人民的同情

对和平的渴望

用典

联想

夜上受降城闻笛

沙似雪

月如霜

孤独、愁惨、凄凉

对家乡的思念

对人民的同情

对和平的渴望

比喻

色

不知何处吹芦管

声

一夜征人尽望乡

情

布置作业

1.完善学习任务单,做好积累。

2.将在任务四中你收获的感悟用一段200字的文字写出来,作为学习任务单的小结。

3.你还知道哪些深受时代背景影响的诗人,通过查找资料等方式进行了解,并分享给你的同桌。

李清照

陶渊明

文天祥

辛弃疾

再 见

品诗人情思,体时代风貌

——课外古诗词诵读

七上第三单元

唐朝作为中国最强盛的朝代之一,在政治、经济、文化、外交等方面均达到了很高的成就。尤其在诗歌方面,更是中华诗歌史上高度成熟的黄金时代。大量的优秀诗作,众多的优秀诗人,他们在历史的浮沉之中,在时代的裹挟之下:

开辟了气象万千的唐诗风貌

今天就让我们借助唐朝的四首诗歌,穿越历史,品读诗中的人生百味,完善自己的学习任务单。

绘出了瑰丽繁荣的盛唐气象

见证了一个朝代的没落与衰亡

情境导入

了解历史背景,能感悟时代背景对个人的影响,启发深入思考。

3

品读诗歌,能解读诗中所写景物,感悟诗歌中寄寓的情感,了解诗中所用艺术手法。

2

准确、流利、有感情地朗读诗歌,能结合朗读展开想象,整体感知诗歌内容。

1

通过学习四首诗歌,我们将达成哪些目标呢?

预习回顾

李白(701年—762年),字 ,号 ,又号“谪仙人”,唐代伟大的浪漫主义诗人,被后人誉为“ ”,与杜甫并称为“ ”。有《李太白集》传世。

太白

青莲居士

诗仙

李杜

杜甫(712年—770年),唐代诗人。字 ,自号 。祖籍湖北襄阳,生于河南巩县。被后世尊为“ ”,其诗被称为“ ”。其诗在思想性、艺术性方面都有很大成就。

子美

少陵野老

诗圣

诗史

预习回顾

岑参(715年—770年),唐代 ,与高适并称“ ”。以七言诗见长,也作有五言诗,一生创作350多首诗作,因其对边塞风光、军旅生活,以及少数民族的文化风俗有亲切的感受,故其边塞诗尤多佳作。

边塞诗人

高岑

李益(约750年—约830年),唐代诗人,字 ,以 名世,擅长绝句,尤其工于七绝,著有《从军北征》和《夜上受降城闻笛》等

边塞诗

君虞

任务一:读诗歌,译诗句

朗读正音:听朗读音频,给你读不准的字注音。

感知情境:再次朗读诗歌,想象诗中描绘的画面,从下面的几幅图画中选择最贴合诗句的、最符合你想象的一幅,装饰你的学习任务单。

活动1:读诗歌,感知情境

《峨眉山月歌》情境课文

《江南逢李龟年》情境课文

√

√

任务一:读诗歌,译诗句

朗读正音:听朗读音频,给你读不准的字注音。

感知情境:再次朗读诗歌,想象诗中描绘的画面,从下面的几幅图画中选择最贴合诗句的、最符合你想象的一幅,装饰你的学习任务单。

活动1:读诗歌,感知情境

《行军九日思长安故园》情境课文

《夜上受降城闻笛》情境课文

√

√

活动2:译诗句,理解诗意

峨眉山月半轮秋,影入平羌江水流。

峨眉山上,半轮秋月高高地挂在山头,月亮倒映在平羌江中,仿佛和水一起流动。

《峨眉山月歌》【李白】

夜发清溪向三峡,思君不见下渝州。

夜晚,我从清溪乘船向三峡进发,思念朋友却不得见,我只好乘船东去,直下渝州。

结合注释梳理诗意,将你对诗句的理解补充在学习任务单中。

活动2:译诗句,理解诗意

岐王宅里寻常见,崔九堂前几度闻。

当年在岐王宅里,经常看到你的演出,在崔九堂前,也曾多次听到你的歌唱。

《江南逢李龟年》【杜甫】

正是江南好风景,落花时节又逢君。

现在正好是江南风景秀美的时候,没想到,在这暮春时节再次遇见你。

结合注释梳理诗意,将你对诗句的理解补充在学习任务单中。

活动2:译诗句,理解诗意

强欲登高去,无人送酒来。

勉强地想要按照习俗去登高饮酒,却没有像王弘那样的人把酒送来。

《行军九日思长安故园》【岑参】

遥怜故园菊,应傍战场开。

我在远方想念长安故园中的菊花,这时应正寂寞地在战场旁边盛开。

结合注释梳理诗意,将你对诗句的理解补充在学习任务单中。

结合注释梳理诗意,将你对诗句的理解补充在学习任务单中。

活动2:译诗句,理解诗意

回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜。

回乐烽前的沙地洁白似雪,受降城外的月色有如秋霜。

《夜上受降城闻笛》【李益】

不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

不知何处吹起凄凉的芦管,一夜间征人个个眺望故乡。

任务二:体会行旅途中的不同况味

《峨眉山月歌》《江南逢李龟年》比较阅读:这两首诗都是诗人在行旅途中创作的,但是其中蕴含的情感并不相同,请你梳理两位诗人的所到之处,所见之景,结合诗歌内容和材料链接分析其中蕴含的情感。

活动1:对比所到之处,体会构思精巧

两位诗人都去了哪些地方呢?请你追随诗人的脚步,用思维导图梳理他们的所到之处。

回忆过去

回到现在

岐王宅里

江南一带

崔九堂前

连用五个地名,点出行程。

地名转换,诗境渐次展开,同时造成空间迅速转换之感,让人感觉到行船之快,突出了诗人江行的独特体验。

追忆开元初年鼎盛时期的美好往事,寄寓着诗人对昔日盛景的怀念。

和现如今颠沛流离的生活形成对比,表达了诗人对个人命运的慨叹。

构思精巧,不着痕迹

善用对比,慨叹命运

峨眉山

平羌江

清溪驿

三 峡

渝州

《峨眉山月歌》 《江南逢李龟年》

创作背景

景物及景物特点

思想感情

活动2:对比所见之景,感悟情感内涵

1.两位诗人分别看到了哪些景物?其中蕴含了怎样的情感?请你结合资料链接,比较这两首诗的不同,完成表格。

《峨眉山月歌》是李白初离蜀地时的作品,大约作于十二年(724年)秋天。当时李白“仗剑去国,辞亲远游”,在离开蜀中赴长江中下游的舟行途中,写下此诗。此时正值盛唐时期,年轻的李白抱着希望与壮志踏上旅途,渴望能有所作为。

资料链接

《江南逢李龟年》是杜甫晚年颠沛流离时的作品,大约作于唐代宗大历五年(770)。杜甫少年时才华卓著,常出入于岐王李隆范和中书监崔涤的门庭,得以欣赏被后人誉为“唐代乐圣”的李龟年的歌喉。安史之乱后,唐朝日益衰败,杜甫漂泊到江南一带,和同样流落异乡的李龟年重逢。此时正值暮春时节,杜甫回忆起昔日盛景,感慨万千,于是写下这首诗。

资料链接

《峨眉山月歌》 《江南逢李龟年》

创作背景

景物及景物特点

思想感情

怀抱希望,整装出发

羁旅途中,颠沛流离

山、月、江水

青山吐月,月映清江,清冷优美

对家乡的不舍

对未来的憧憬

落花

江南风景,暮春时节,春色将尽

对个人身世命运的慨叹

对国家衰亡命运的悲叹

李白是在和平盛世怀抱希望出发,渴望大展宏图,虽不舍家乡,但对未来的憧憬和内心的喜悦也是显而易见的。

杜甫却是因战争而饱受颠沛流离之苦,他慨叹人生无常,也哀叹国家的衰亡。

2.假如你进入了诗歌的情境,此时此刻就在诗人身边,结合诗句描绘自己看到的画面,体会到的情感。

提示:描绘时,可调动自己的感官,展开想象,补充细节。

《峨眉山月歌》情境课文(诵读版)

《江南逢李龟年》情境课文(诵读版)

2.假如你进入了诗歌的情境,此时此刻就在诗人身边,结合诗句描绘自己看到的画面,体会到的情感。

提示:描绘时,可调动自己的感官,展开想象,补充细节。

在爽朗的秋夜里,我和诗人李白乘着小船出发了,我看见峨眉山高耸着,半轮秋月高高地挂在山头,散发出明亮的光辉。江面波光粼粼,是月亮的影子倒映在平羌江中,随着江水一起流动,依依不舍地送我们离开。

船速很快,不知不觉已经行驶了很远,我看见李白向家的方向默默凝望着,江面的风吹动了他的衣衫,也拂过了我的脸颊,就好像是故乡在向我们道别。良久,李白转过了头,未来在等着我们。

示例

任务三:体会战场上思念的不同表达

《行军九日思长安故园》《夜上受降城闻笛》比较阅读:这两首诗都和战争相关,但描绘的场景不同,请你对比两首诗歌所绘场景,分析所用艺术手法,结合诗歌内容和资料链接分析其中蕴含的情感及深刻内涵。

活动1:对比所绘场景,体味景中之情

请你概述两首诗歌分别描绘了什么场景,这一场景中突出描写的景物是什么,并结合景物特点说说其中蕴含的情感。

提示:假设自己身处诗歌描绘的情境中,深入体会。

《行军九日思长安故园》情境课文(诵读版)

《夜上受降城闻笛》情境课文(诵读版)

《行军九日思长安故园》 《夜上受降城闻笛》

描绘场景

景物及景物特点

思想感情

行军途中登高望远,联想到故园的菊花

边塞月夜,笛声不知从何处传来,驻守将士遥望故乡

菊

依傍战场而开,备受摧残

对花朵的怜惜

对家乡的思念

月、沙、芦管

大漠似雪,月华如霜,笛声凄凉

孤独、愁惨、凄凉

对家乡的思念

《行军九日思长安故园》:重阳佳节,诗人登上高山,但无酒可饮,无菊可赏。这让他联想到故园的菊花,现今它们依傍战场而开,备受摧残,对花朵的怜惜之中更有对故乡的思念。

《夜上受降城闻笛》:描写了一幅边塞月夜的独特景色,诗人借这寒气袭人的景物渲染了愁惨凄凉的心境。“一夜”和“尽望”道出了征人望乡之情的深重和急切。

活动2:分析艺术手法,挖掘深层内涵

“故园菊”真的只代表故园的菊花吗?征人望乡为何不能归去?请你结合资料链接,比较两首诗歌寄寓的深层内涵,并分析诗人所用艺术手法,完成表格。

《行军九日思长安故园》 《夜上受降城闻笛》

艺术手法

思想内涵

《行军九日思长安故园》创作背景:岑参是南阳人,但久居国家都城长安,故称长安为“故园”。唐玄宗天宝十四载(755年),安禄山起兵叛乱,次年长安被攻陷,百姓流离失所,生灵涂炭。唐肃宗至德二载(757年)二月肃宗由彭原行军至凤翔,岑参随行。这首诗原有小注说:“时未收长安”。九月唐军收复长安,此诗可能是当年重阳节在凤翔写的。

资料链接

《夜上受降城闻笛》创作背景:本诗是唐代诗人李益创作的一首七言绝句。建中元年深秋或初冬,李益到灵武,依附朔方节度使崔宁,期间写下了《夜上受降城闻笛》。诗题中的受降城,是灵州治所回乐县的别称。在唐代,这里是边境防御的前线。

资料链接

1.《行军九日思长安故园》中,诗人的笔端顺着思路蝉联而下,请你以思维导图的形式再现作者的心路历程,结合历史背景,回答问题:“故园菊”真的只代表故园的菊花吗?

无人送酒

故园菊

故园为战场

重阳登高

用典

联想

据南朝梁萧统《陶渊明传》记载:陶渊明重阳日在宅边的菊花丛中闷坐,刚好江州刺史王弘送酒来,于是痛饮至醉而归。

此时正值安史之乱时期,长安沦陷,百姓流离失所。所以“故园菊”不只是在说故园的菊花,更代表了在战场上遭受苦难的人民。

蝉联而下

圆美流转

2.《夜上受降城闻笛》中,诗歌末句写情,没有直抒胸臆,而是用拟想中的征人望乡的镜头加以表现,请你说说这样写的好处,结合历史背景,回答问题:征人望乡为何不能归去?

回乐烽前沙似雪,

受降城外月如霜。

不知何处吹芦管,

一夜征人尽望乡。

写景色

写声音

写情感

在这孤寂的边塞,驻守的将士为了守卫国土不得归乡,但若是没有战乱,他们也就不必承受这种思乡之苦。

句绝而意不绝

将诗情、画意与音乐美熔于一炉,组成了一个完整的艺术整体,意境浑成,简洁空灵,而又具有含蕴不尽的特点。

用典、联想

诗情、画意、音乐相结合

寓情于景,以景写情

对人民的同情

对和平的渴望

对人民的同情

对和平的渴望

他们的乡愁之中都有一份忧国忧民的情怀,一份家国担当。

《行军九日思长安故园》 《夜上受降城闻笛》

艺术手法

思想内涵

任务四:了解历史,感悟不同人生

这四位诗人创作这四首诗歌时分别处于唐朝不同的时期,而彼时他们的人生经历也有着天壤之别,请你结合历史背景,回答下面几个问题,并进行深入思考,说说你的感悟。

既然不舍,李白为何要“辞亲远游”?

既然怀念,杜甫为何不能再创辉煌?

既然担忧,岑参为何不能留在故园?

既然思念,征人为何不能回到故乡?

开元盛世:唐玄宗开元年间先后以姚崇、宋璟等人为相,整顿弊政,虚心纳谏,重视农业生产,兴修水利,生产更有所发展。使封建经济高度繁荣,社会秩序空前稳定安宁,史家称之为 “开元盛世”,也称“开元之治”。开元盛世使唐朝进入全盛时期,中国封建社会达到顶峰阶段,唐玄宗提倡文教,通过一系列积极的措施,经济迅速发展。国家财政收入稳定,国力强盛,人口大幅度增长。此外,唐朝重用人才,科举和干谒并存,多次颁布求贤令。

资料链接

唐玄宗统治后期,任用安禄山等胡人担任镇守边镇的节度使,又放任其拥兵自重,使得安禄山获得叛唐的实力和野心。唐朝天宝十四载,安禄山及部下史思明以奉诏讨伐杨国忠的名义在范阳起兵,安史之乱由此开始。长达将近八年的战乱,让百姓备受苦楚。安史之乱后,人口大量丧失,国力锐减,对中国后世政治、经济、社会、文化、对外关系的发展均产生极为深远而巨大的影响。

资料链接

618年

627年

649年

713年

741年

755年

763年

907年

唐朝建立

唐朝覆灭

李白“辞亲远游”。

724年

岑参行军至凤翔。

757年

杜甫与李龟年重逢。

770年

李益再至灵武。

780年

个人身世命运与家国命运、历史背景紧密相关。

盛世之下,豪情万丈,渴望有所作为。

盛世危机,国都沦陷,有家不得回。

战乱过后,盛世不在,个人与国家共浮沉。

国力凋敝,边疆不稳,征人只能尽望乡。

贞观之治

开元盛世

安史之乱

梳理总结

峨眉山月歌

峨眉山

平羌江

清溪驿

三峡

渝州

地名连用

山

月

江水

清冷优美

构思精巧

意境空灵

对家乡的不舍

对未来的憧憬

江南逢李龟年

回忆回去

眼前之景

岐王宅里

崔九堂前

江南好风景

落花

对个人身世命运的慨叹

对国家衰亡命运的悲叹

(暮春时节)

对比

对昔日盛景的怀念

梳理总结

行军九日思长安故园

重阳登高,无人送酒

怜故园菊,战场上开

对花朵的怜惜

对家乡的思念

对人民的同情

对和平的渴望

用典

联想

夜上受降城闻笛

沙似雪

月如霜

孤独、愁惨、凄凉

对家乡的思念

对人民的同情

对和平的渴望

比喻

色

不知何处吹芦管

声

一夜征人尽望乡

情

布置作业

1.完善学习任务单,做好积累。

2.将在任务四中你收获的感悟用一段200字的文字写出来,作为学习任务单的小结。

3.你还知道哪些深受时代背景影响的诗人,通过查找资料等方式进行了解,并分享给你的同桌。

李清照

陶渊明

文天祥

辛弃疾

再 见

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首