第三单元 物质构成的奥秘 评估测试卷 (含答案) 2025-2026学年化学人教版(2024)九年级上册

文档属性

| 名称 | 第三单元 物质构成的奥秘 评估测试卷 (含答案) 2025-2026学年化学人教版(2024)九年级上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 329.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-29 22:02:11 | ||

图片预览

文档简介

第三单元 物质构成的奥秘 评估测试卷

(满分:100分 时间:60分钟)

第Ⅰ卷(选择题 共30分)

一、选择题(本题共10小题,每小题3分,共30分。每小题只有一个选项符合题意)

1.保持氢气化学性质的最小粒子是 ( )

A.H2 B.H+ C.H D.2H

2.(2024贵州中考)唐朝诗人孟浩然《夏日南亭怀辛大》有诗句“荷风送香气,竹露滴清响”,能闻到荷花香的原因是 ( )

A.分子之间有间隔 B.分子的质量很小

C.分子在不断运动 D.分子的体积很小

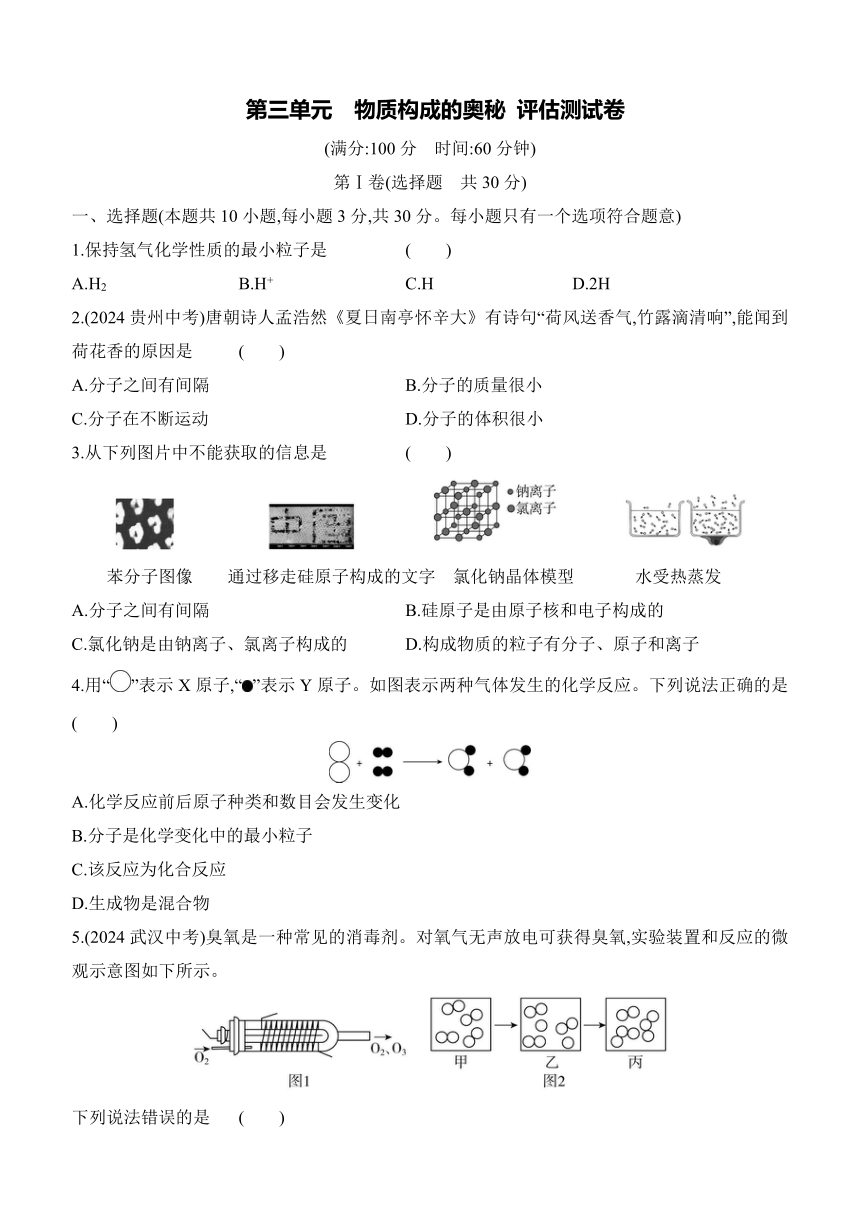

3.从下列图片中不能获取的信息是 ( )

苯分子图像 通过移走硅原子构成的文字 氯化钠晶体模型 水受热蒸发

A.分子之间有间隔 B.硅原子是由原子核和电子构成的

C.氯化钠是由钠离子、氯离子构成的 D.构成物质的粒子有分子、原子和离子

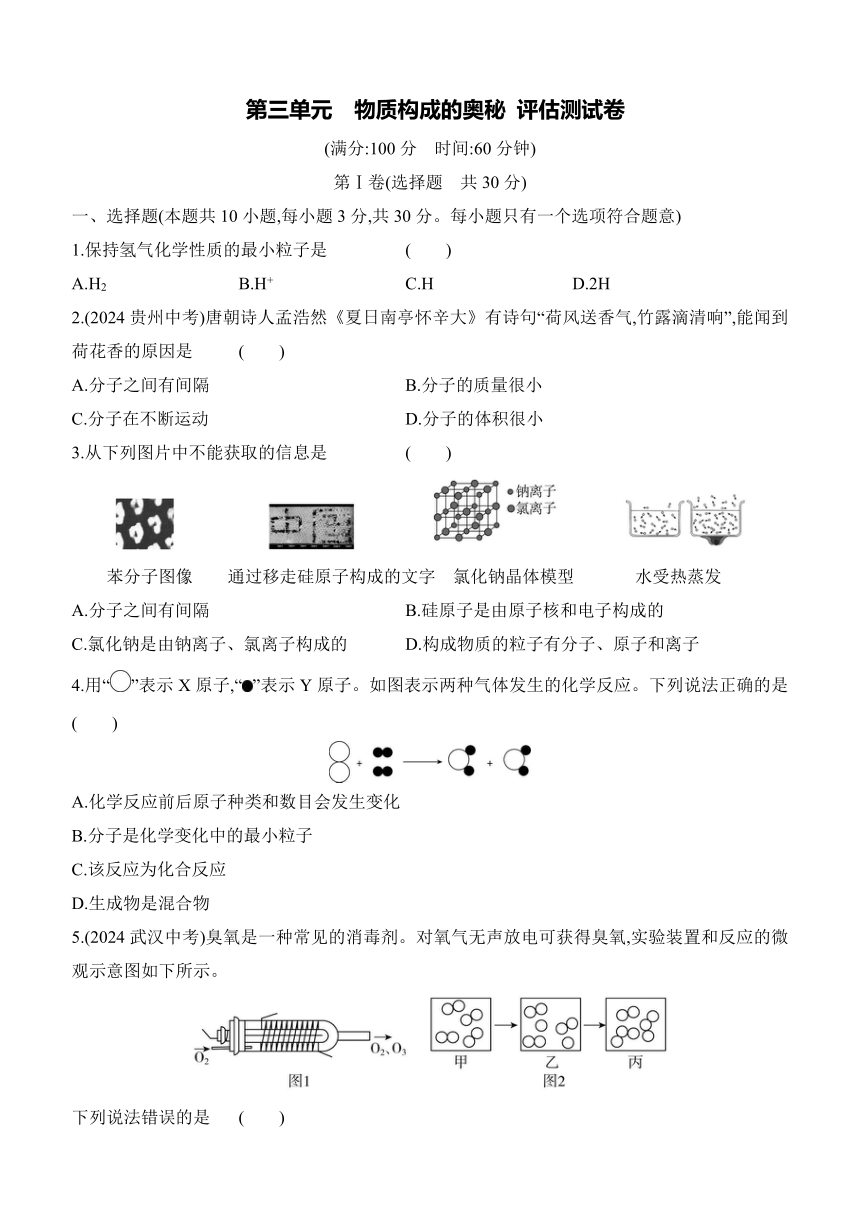

4.用“”表示X原子,“”表示Y原子。如图表示两种气体发生的化学反应。下列说法正确的是 ( )

A.化学反应前后原子种类和数目会发生变化

B.分子是化学变化中的最小粒子

C.该反应为化合反应

D.生成物是混合物

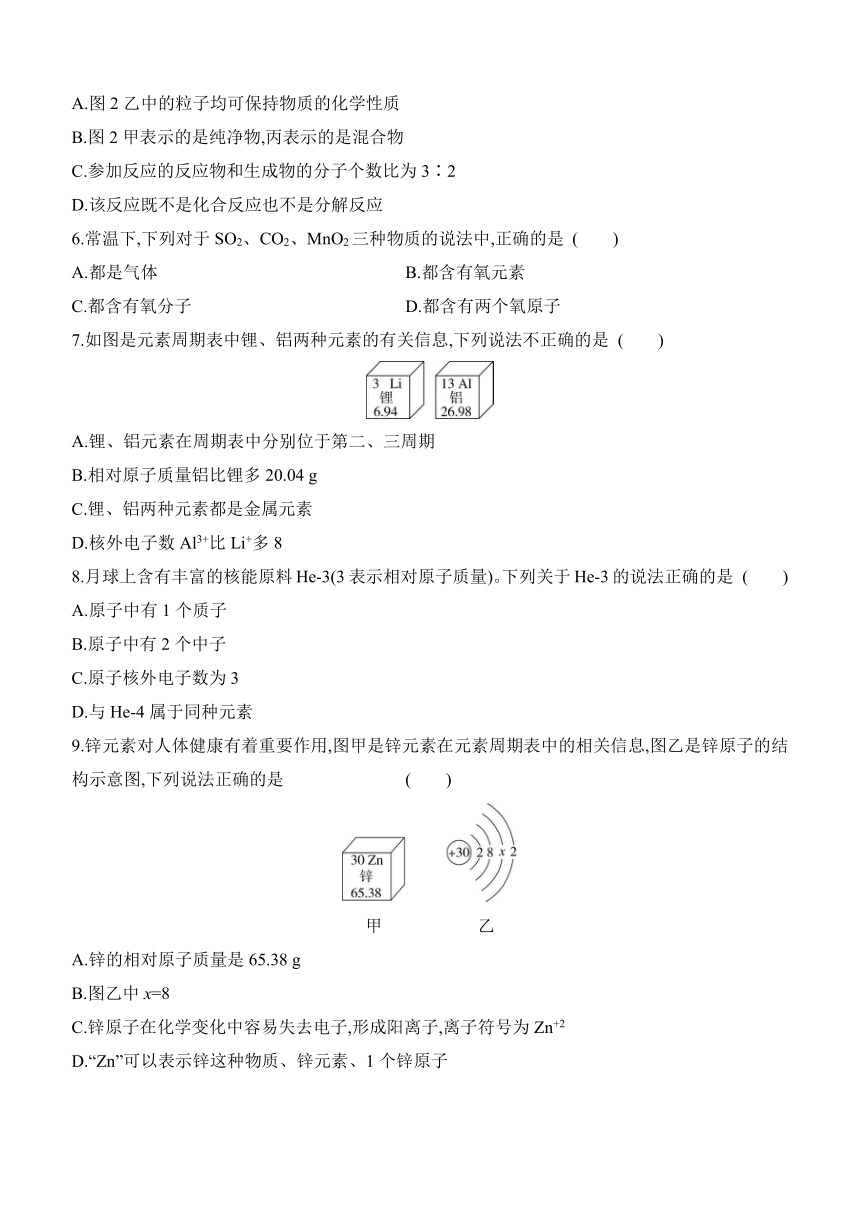

5.(2024武汉中考)臭氧是一种常见的消毒剂。对氧气无声放电可获得臭氧,实验装置和反应的微观示意图如下所示。

下列说法错误的是 ( )

A.图2乙中的粒子均可保持物质的化学性质

B.图2甲表示的是纯净物,丙表示的是混合物

C.参加反应的反应物和生成物的分子个数比为3∶2

D.该反应既不是化合反应也不是分解反应

6.常温下,下列对于SO2、CO2、MnO2三种物质的说法中,正确的是 ( )

A.都是气体 B.都含有氧元素

C.都含有氧分子 D.都含有两个氧原子

7.如图是元素周期表中锂、铝两种元素的有关信息,下列说法不正确的是 ( )

A.锂、铝元素在周期表中分别位于第二、三周期

B.相对原子质量铝比锂多20.04 g

C.锂、铝两种元素都是金属元素

D.核外电子数Al3+比Li+多8

8.月球上含有丰富的核能原料He-3(3表示相对原子质量)。下列关于He-3的说法正确的是 ( )

A.原子中有1个质子

B.原子中有2个中子

C.原子核外电子数为3

D.与He-4属于同种元素

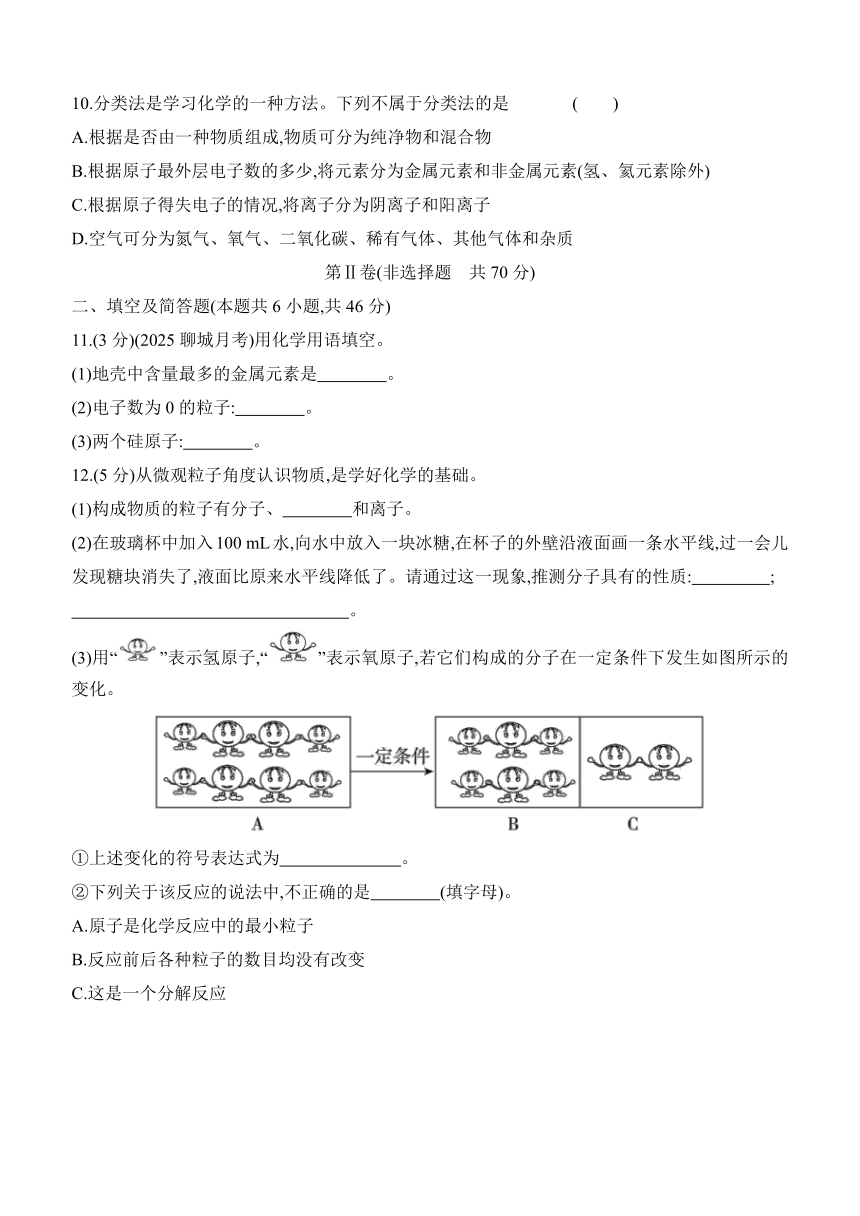

9.锌元素对人体健康有着重要作用,图甲是锌元素在元素周期表中的相关信息,图乙是锌原子的结构示意图,下列说法正确的是 ( )

甲 乙

A.锌的相对原子质量是65.38 g

B.图乙中x=8

C.锌原子在化学变化中容易失去电子,形成阳离子,离子符号为Zn+2

D.“Zn”可以表示锌这种物质、锌元素、1个锌原子

10.分类法是学习化学的一种方法。下列不属于分类法的是 ( )

A.根据是否由一种物质组成,物质可分为纯净物和混合物

B.根据原子最外层电子数的多少,将元素分为金属元素和非金属元素(氢、氦元素除外)

C.根据原子得失电子的情况,将离子分为阴离子和阳离子

D.空气可分为氮气、氧气、二氧化碳、稀有气体、其他气体和杂质

第Ⅱ卷(非选择题 共70分)

二、填空及简答题(本题共6小题,共46分)

11.(3分)(2025聊城月考)用化学用语填空。

(1)地壳中含量最多的金属元素是 。

(2)电子数为0的粒子: 。

(3)两个硅原子: 。

12.(5分)从微观粒子角度认识物质,是学好化学的基础。

(1)构成物质的粒子有分子、 和离子。

(2)在玻璃杯中加入100 mL水,向水中放入一块冰糖,在杯子的外壁沿液面画一条水平线,过一会儿发现糖块消失了,液面比原来水平线降低了。请通过这一现象,推测分子具有的性质: ;

。

(3)用“”表示氢原子,“”表示氧原子,若它们构成的分子在一定条件下发生如图所示的变化。

①上述变化的符号表达式为 。

②下列关于该反应的说法中,不正确的是 (填字母)。

A.原子是化学反应中的最小粒子

B.反应前后各种粒子的数目均没有改变

C.这是一个分解反应

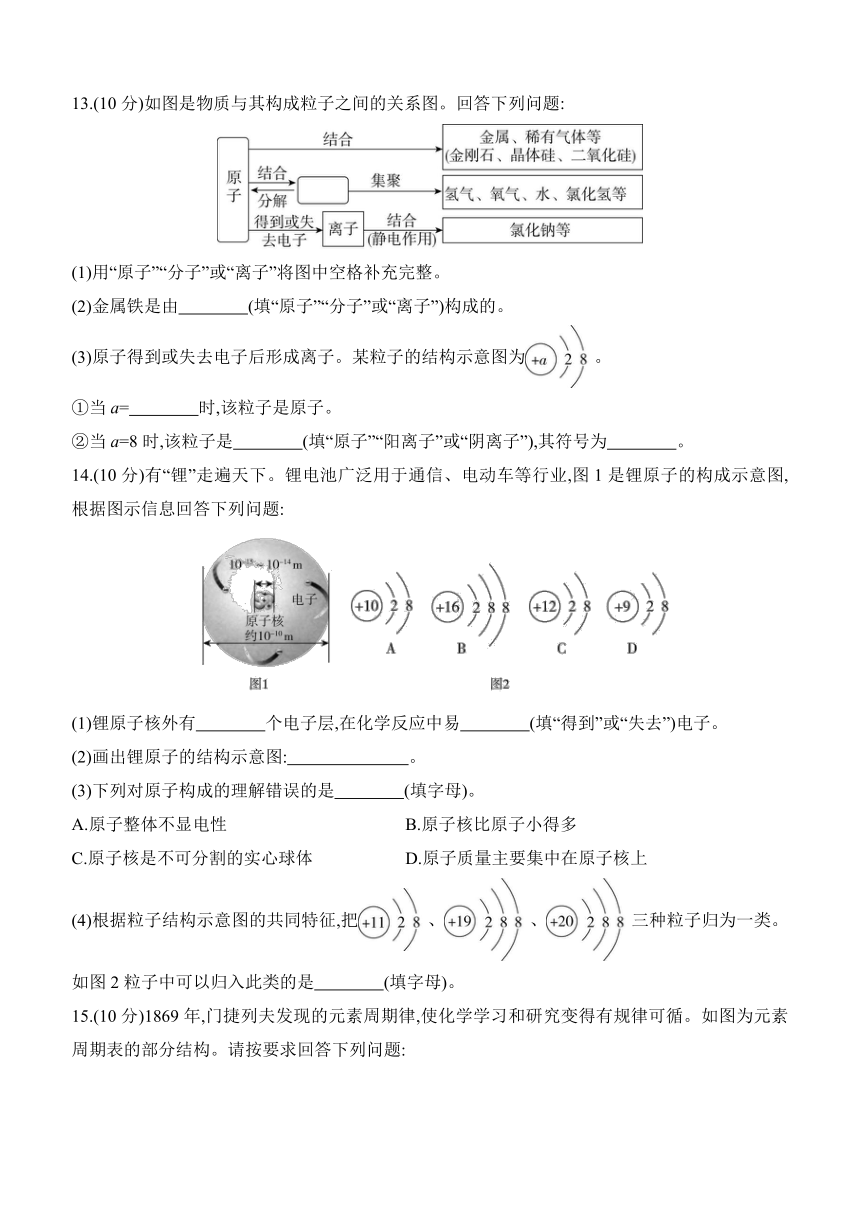

13.(10分)如图是物质与其构成粒子之间的关系图。回答下列问题:

(1)用“原子”“分子”或“离子”将图中空格补充完整。

(2)金属铁是由 (填“原子”“分子”或“离子”)构成的。

(3)原子得到或失去电子后形成离子。某粒子的结构示意图为。

①当a= 时,该粒子是原子。

②当a=8时,该粒子是 (填“原子”“阳离子”或“阴离子”),其符号为 。

14.(10分)有“锂”走遍天下。锂电池广泛用于通信、电动车等行业,图1是锂原子的构成示意图,根据图示信息回答下列问题:

(1)锂原子核外有 个电子层,在化学反应中易 (填“得到”或“失去”)电子。

(2)画出锂原子的结构示意图: 。

(3)下列对原子构成的理解错误的是 (填字母)。

A.原子整体不显电性 B.原子核比原子小得多

C.原子核是不可分割的实心球体 D.原子质量主要集中在原子核上

(4)根据粒子结构示意图的共同特征,把、、三种粒子归为一类。如图2粒子中可以归入此类的是 (填字母)。

15.(10分)1869年,门捷列夫发现的元素周期律,使化学学习和研究变得有规律可循。如图为元素周期表的部分结构。请按要求回答下列问题:

(1)图一中硅元素在元素周期表中位于第 周期。

(2)镁元素与铝元素之间最本质的区别是 不同(填字母)。

A.中子数 B.质子数 C.核外电子数 D.相对原子质量

(3)氟原子的中子数为 。

(4)图二是5种粒子的结构示意图,其中D粒子形成离子的符号是 。

(5)图二中与氟元素化学性质相似的是 (填字母)。

16.(8分)按要求完成下列各题,如图是某密闭容器中物质变化过程的微观反应示意图。

(1)变化Ⅰ属于 (填“物理”或“化学”)变化。

(2)在变化Ⅱ中,发生改变的粒子是 (填“分子”或“原子”)。

(3)图1~3中,属于混合物的是图 。

(4)有关该物质的两个变化过程说法正确的是 (填字母)。

A.每个分子是由1个硫原子和3个氧原子构成的

B.变化Ⅰ、Ⅱ的本质区别为是否产生新分子

C.在变化Ⅱ中分子的种类和原子的种类均发生改变

D.变化Ⅱ实质是分子的破裂,原子的重组

三、实验探究题(本题共1小题,共14分)

17.为探究分子的运动,甲、乙两位同学进行了下列化学实验。

【实验步骤】

(1)a.向盛有20 mL蒸馏水的烧杯中滴入3~4滴无色酚酞溶液,搅拌均匀,观察溶液颜色。

b.取少量上述溶液于试管中,向其中慢慢滴加浓氨水,观察到酚酞溶液由无色变为 色。

c.接着甲同学仿照课本进行了如图1所示的实验,观察到颜色改变的烧杯是 。

d.乙同学按如图2所示装置进行实验,用胶头滴管将适量浓氨水滴在棉花上,一段时间后,观察到滤纸条上出现的现象是滤纸条上从 (填“左到右”或“右到左”)变 色。

【分析讨论】

(2)进行操作a的实验目的是 。

(3)丙同学再次按实验步骤d进行实验,发现滤纸条上无明显现象,而试管口所塞的棉花却变成了红色。产生这种错误现象的可能原因是 。

【实验结论】

(4)分子具有 的特性。

四、计算应用题(本题共1小题,共10分。解答时,要求有必要的文字说明、公式和计算步骤等,只写最后结果不得分)

18.天宫课堂中,航天员王亚平用视频展示了在无容器材料实验柜中进行的“锆金属熔化与凝固”实验。已知锆元素的原子序数为40,1个锆原子的质量为1.51×10-25 kg,1个碳-12原子的质量为1.993×10-26 kg。求:

(1)锆的相对原子质量(保留整数)。

(2)锆原子的核内中子数。

【详解答案】

1.A 解析:根据由分子构成的物质中分子是保持物质化学性质的最小粒子,可知保持氢气化学性质的最小粒子是氢分子,故选A。

2.C 解析:能闻到荷花香,是因为分子在不断运动,引起香味的分子四处扩散,与分子之间存在间隔、分子的质量和体积很小无关。

3.B 解析:由苯分子图像知分子间存在间隔,A不符合题意;通过移走硅原子构成文字,说明由原子构成的物质中,原子可以进行移动,但却不能说明原子的内部构成,B符合题意;氯化钠晶体模型表明氯化钠由钠离子和氯离子构成,C不符合题意;苯由苯分子构成,硅由硅原子构成,氯化钠由钠离子和氯离子构成,D不符合题意。

4.C 解析:A.由图示可知反应前后都含有两种原子,且原子种类和数目没有改变,故说法错误;B.由反应图示可知,该反应前后分子的种类发生了改变,所以化学反应中分子可以分开,故说法错误;C.由反应的图示可知,该反应是由两种物质生成一种物质的化合反应,故说法正确;D.由反应的图示可知,反应后生成的分子种类只有一种,所以生成物是一种物质,属于纯净物,故说法错误。故选C。

5.A 解析:A.题图2乙中包括氧分子和氧原子,由分子构成的物质,分子是保持其化学性质的最小粒子,则图2乙中的氧原子不能保持物质的化学性质,说法错误,符合题意;B.题图2甲中只有氧分子,表示的是纯净物,题图2丙中含有氧分子和臭氧分子,表示的是混合物,说法正确,不符合题意;C.由题图2可知,参加反应的反应物和生成物的分子个数比为3∶2,说法正确,不符合题意;D.反应物和生成物均只有一种,该反应既不是化合反应也不是分解反应,说法正确,不符合题意。

6.B 解析:常温下,SO2、CO2是气体,MnO2是固体,A错误;SO2、CO2、MnO2三种物质中都含有氧元素,B正确;SO2、CO2、MnO2中不含有氧分子,C错误;SO2、CO2的每个分子中都含有两个氧原子,D错误。

7.B 解析:锂原子的核外有2个电子层,铝原子的核外有3个电子层,所以锂、铝元素在元素周期表中分别位于第二、三周期,故A正确;相对原子质量不能带单位,所以相对原子质量的差值也不能带单位,故B错误;锂、铝两种元素都是金属元素,故C正确;铝比锂的核外多一个电子层,所以核外电子数Al3+比Li+多8,故D正确。故选B。

8.D 解析:A.氦是2号元素,在原子中,质子数=原子序数=2,不符合题意;B.中子数≈相对原子质量-质子数=3-2=1,不符合题意;C.在原子中,质子数=核外电子数=2,不符合题意;D.He-3和He-4质子数相同,属于同种元素,符合题意。故选D。

9.D 解析:A.锌的相对原子质量是65.38,单位不是g,说法错误;B.题图乙中x=30-2-8-2=18,说法错误;C.锌原子的最外层电子数为2,在化学变化中容易失去电子,形成阳离子,离子符号为Zn2+,说法错误;D.“Zn”可以表示锌这种物质、锌元素、1个锌原子,说法正确。故选D。

10.D 解析:根据是否由一种物质组成,物质可分为纯净物和混合物,A正确;原子最外层电子数小于4,一般是金属元素(氢、氦元素除外),大于或等于4,一般是非金属元素,B正确;原子失电子变为阳离子,得电子变为阴离子,C正确;空气由氮气、氧气、二氧化碳、稀有气体、其他气体和杂质组成,是物质的组成,不属于物质的分类,D错误。

11.(1)Al (2)H+ (3)2Si

解析:(1)地壳中含量最多的金属元素是铝元素,其元素符号是Al。(2)电子数为0的粒子是氢离子,符号为H+。(3)原子用元素符号表示,多个原子就是在元素符号前面加上相应的数字,故两个硅原子表示为2Si。

12.(1)原子

(2)分子在不断运动 分子之间有间隔

(3)①H2O2H2O+O2 ②B

解析:(1)构成物质的粒子主要有分子、原子和离子。(2)溶质的溶解是分子不断运动的结果,液面比原来水平线降低了,体现了分子之间有间隔。(3)①由题图可知,该变化的符号表达式为H2O2H2O+O2;②反应中分子的种类发生了改变,数目也有了相应的变化, B错误。

13.(1)分子 (2)原子 (3)①10 ②阴离子 O2-

解析:(1)分子可以分解为原子,原子可结合成分子,氢气、氧气分别由氢分子和氧分子构成。(2)铁属于金属单质,是由铁原子直接构成的。(3)①原子中质子数=核外电子数,a=2+8=10。②当a=8时,质子数=8,核外电子数=10,质子数<核外电子数,为带2个单位负电荷的阴离子,为氧离子,其离子符号为O2-。

14.(1)2 失去 (2)

(3)C (4)C

解析:(1)锂原子核外有2个电子层,在化学反应中易失去电子。(2)根据锂核外电子层排布可知,锂原子的结构示意图为。(3)原子中的质子数等于核电荷数等于核外电子数,所带正负电荷总数相等,所以原子整体不显电性,故A说法正确;原子核的体积很小,比原子小得多,故B说法正确;由图示可知,原子核并不是不可分割的实心球体,原子核可以分为质子和中子,故C说法错误;原子核的体积很小,但质量很大,原子的质量主要集中在原子核上,核外电子的质量很小可以忽略不计,故D说法正确。(4)题述粒子结构示意图的共同特征是都失去电子使次外层达到8个电子,成为阳离子,故选C。

15.(1)三 (2)B (3)10 (4) Mg2+ (5)E

解析:(1)根据图示可知,图一中硅元素在元素周期表中位于第三周期。(2)元素是质子数(即核电荷数)相同的一类原子的总称,不同种元素最本质的区别是质子数(即核电荷数)不同,所以镁元素与铝元素之间的本质区别是质子数(即核电荷数)不同。(3)相对原子质量≈质子数+中子数,氟原子的中子数为19.00-9=10。(4)D是镁原子,镁原子的最外层有2个电子,在化学反应中易失去2个电子,形成带有两个单位正电荷的镁离子,镁离子符号为Mg2+。(5)氟原子和氯原子的最外层均有7个电子,二者化学性质相似。

16.(1)物理 (2)分子 (3)3 (4)ABD

解析:(1)变化Ⅰ中分子的种类没有改变,因此该反应属于物理变化。(2)由微观反应示意图可知,在变化Ⅱ中,发生改变的粒子是分子,原子种类没有改变。(3)图1和图2中均只含一种分子,均属于纯净物;图3中含有三种分子,因此属于混合物。(4)由分子结构模型可知,每个分子是由1个硫原子和3个氧原子构成的,故A说法正确;变化Ⅰ、Ⅱ的本质区别为是否产生新分子,故B说法正确;在变化Ⅱ中分子的种类发生改变,而原子的种类没有发生改变,故C说法错误;变化Ⅱ实质是分子的破裂,原子的重组,故D说法正确。

17.(1)b.红 c.甲 d.右到左 红

(2)证明蒸馏水不能使无色酚酞溶液变红

(3)浓氨水与酚酞溶液滴反了

(4)不断运动

解析:(1)b.浓氨水呈碱性,能使无色酚酞溶液变红色,因此向盛有20 mL蒸馏水的烧杯中滴入3~4滴无色酚酞溶液,搅拌均匀,然后取少量上述溶液于试管中,向其中慢慢滴加浓氨水,观察到酚酞溶液由无色变为红色。c.浓氨水具有很强的挥发性,挥发出来的氨分子在不断地运动,运动到甲烧杯中与水结合成氨水,使甲杯中的无色酚酞溶液变红色。d.浓氨水具有很强的挥发性,挥发出来的氨分子在不断地运动,因此用胶头滴管将适量浓氨水滴在棉花上,一段时间后,观察到滤纸条上出现的现象是滤纸上酚酞溶液由右向左依次变红。(2)浓氨水中有水,因此向盛有20 mL蒸馏水的烧杯中滴入3~4滴无色酚酞溶液,搅拌均匀,观察到溶液为无色,说明水不能使无色酚酞变红。(3)丙同学再次做图2所示实验时,发现滤纸条上没什么变化,而试管口所塞的棉花却变成了红色;产生这种现象的错误操作可能是浓氨水与酚酞溶液滴反了。(4)根据以上分析,分子具有不断运动的性质。

18.解:(1)锆的相对原子质量为

≈91

答:锆的相对原子质量为91。

(2)锆原子的核内中子数为91-40=51

答:锆原子的核内中子数为51。

(满分:100分 时间:60分钟)

第Ⅰ卷(选择题 共30分)

一、选择题(本题共10小题,每小题3分,共30分。每小题只有一个选项符合题意)

1.保持氢气化学性质的最小粒子是 ( )

A.H2 B.H+ C.H D.2H

2.(2024贵州中考)唐朝诗人孟浩然《夏日南亭怀辛大》有诗句“荷风送香气,竹露滴清响”,能闻到荷花香的原因是 ( )

A.分子之间有间隔 B.分子的质量很小

C.分子在不断运动 D.分子的体积很小

3.从下列图片中不能获取的信息是 ( )

苯分子图像 通过移走硅原子构成的文字 氯化钠晶体模型 水受热蒸发

A.分子之间有间隔 B.硅原子是由原子核和电子构成的

C.氯化钠是由钠离子、氯离子构成的 D.构成物质的粒子有分子、原子和离子

4.用“”表示X原子,“”表示Y原子。如图表示两种气体发生的化学反应。下列说法正确的是 ( )

A.化学反应前后原子种类和数目会发生变化

B.分子是化学变化中的最小粒子

C.该反应为化合反应

D.生成物是混合物

5.(2024武汉中考)臭氧是一种常见的消毒剂。对氧气无声放电可获得臭氧,实验装置和反应的微观示意图如下所示。

下列说法错误的是 ( )

A.图2乙中的粒子均可保持物质的化学性质

B.图2甲表示的是纯净物,丙表示的是混合物

C.参加反应的反应物和生成物的分子个数比为3∶2

D.该反应既不是化合反应也不是分解反应

6.常温下,下列对于SO2、CO2、MnO2三种物质的说法中,正确的是 ( )

A.都是气体 B.都含有氧元素

C.都含有氧分子 D.都含有两个氧原子

7.如图是元素周期表中锂、铝两种元素的有关信息,下列说法不正确的是 ( )

A.锂、铝元素在周期表中分别位于第二、三周期

B.相对原子质量铝比锂多20.04 g

C.锂、铝两种元素都是金属元素

D.核外电子数Al3+比Li+多8

8.月球上含有丰富的核能原料He-3(3表示相对原子质量)。下列关于He-3的说法正确的是 ( )

A.原子中有1个质子

B.原子中有2个中子

C.原子核外电子数为3

D.与He-4属于同种元素

9.锌元素对人体健康有着重要作用,图甲是锌元素在元素周期表中的相关信息,图乙是锌原子的结构示意图,下列说法正确的是 ( )

甲 乙

A.锌的相对原子质量是65.38 g

B.图乙中x=8

C.锌原子在化学变化中容易失去电子,形成阳离子,离子符号为Zn+2

D.“Zn”可以表示锌这种物质、锌元素、1个锌原子

10.分类法是学习化学的一种方法。下列不属于分类法的是 ( )

A.根据是否由一种物质组成,物质可分为纯净物和混合物

B.根据原子最外层电子数的多少,将元素分为金属元素和非金属元素(氢、氦元素除外)

C.根据原子得失电子的情况,将离子分为阴离子和阳离子

D.空气可分为氮气、氧气、二氧化碳、稀有气体、其他气体和杂质

第Ⅱ卷(非选择题 共70分)

二、填空及简答题(本题共6小题,共46分)

11.(3分)(2025聊城月考)用化学用语填空。

(1)地壳中含量最多的金属元素是 。

(2)电子数为0的粒子: 。

(3)两个硅原子: 。

12.(5分)从微观粒子角度认识物质,是学好化学的基础。

(1)构成物质的粒子有分子、 和离子。

(2)在玻璃杯中加入100 mL水,向水中放入一块冰糖,在杯子的外壁沿液面画一条水平线,过一会儿发现糖块消失了,液面比原来水平线降低了。请通过这一现象,推测分子具有的性质: ;

。

(3)用“”表示氢原子,“”表示氧原子,若它们构成的分子在一定条件下发生如图所示的变化。

①上述变化的符号表达式为 。

②下列关于该反应的说法中,不正确的是 (填字母)。

A.原子是化学反应中的最小粒子

B.反应前后各种粒子的数目均没有改变

C.这是一个分解反应

13.(10分)如图是物质与其构成粒子之间的关系图。回答下列问题:

(1)用“原子”“分子”或“离子”将图中空格补充完整。

(2)金属铁是由 (填“原子”“分子”或“离子”)构成的。

(3)原子得到或失去电子后形成离子。某粒子的结构示意图为。

①当a= 时,该粒子是原子。

②当a=8时,该粒子是 (填“原子”“阳离子”或“阴离子”),其符号为 。

14.(10分)有“锂”走遍天下。锂电池广泛用于通信、电动车等行业,图1是锂原子的构成示意图,根据图示信息回答下列问题:

(1)锂原子核外有 个电子层,在化学反应中易 (填“得到”或“失去”)电子。

(2)画出锂原子的结构示意图: 。

(3)下列对原子构成的理解错误的是 (填字母)。

A.原子整体不显电性 B.原子核比原子小得多

C.原子核是不可分割的实心球体 D.原子质量主要集中在原子核上

(4)根据粒子结构示意图的共同特征,把、、三种粒子归为一类。如图2粒子中可以归入此类的是 (填字母)。

15.(10分)1869年,门捷列夫发现的元素周期律,使化学学习和研究变得有规律可循。如图为元素周期表的部分结构。请按要求回答下列问题:

(1)图一中硅元素在元素周期表中位于第 周期。

(2)镁元素与铝元素之间最本质的区别是 不同(填字母)。

A.中子数 B.质子数 C.核外电子数 D.相对原子质量

(3)氟原子的中子数为 。

(4)图二是5种粒子的结构示意图,其中D粒子形成离子的符号是 。

(5)图二中与氟元素化学性质相似的是 (填字母)。

16.(8分)按要求完成下列各题,如图是某密闭容器中物质变化过程的微观反应示意图。

(1)变化Ⅰ属于 (填“物理”或“化学”)变化。

(2)在变化Ⅱ中,发生改变的粒子是 (填“分子”或“原子”)。

(3)图1~3中,属于混合物的是图 。

(4)有关该物质的两个变化过程说法正确的是 (填字母)。

A.每个分子是由1个硫原子和3个氧原子构成的

B.变化Ⅰ、Ⅱ的本质区别为是否产生新分子

C.在变化Ⅱ中分子的种类和原子的种类均发生改变

D.变化Ⅱ实质是分子的破裂,原子的重组

三、实验探究题(本题共1小题,共14分)

17.为探究分子的运动,甲、乙两位同学进行了下列化学实验。

【实验步骤】

(1)a.向盛有20 mL蒸馏水的烧杯中滴入3~4滴无色酚酞溶液,搅拌均匀,观察溶液颜色。

b.取少量上述溶液于试管中,向其中慢慢滴加浓氨水,观察到酚酞溶液由无色变为 色。

c.接着甲同学仿照课本进行了如图1所示的实验,观察到颜色改变的烧杯是 。

d.乙同学按如图2所示装置进行实验,用胶头滴管将适量浓氨水滴在棉花上,一段时间后,观察到滤纸条上出现的现象是滤纸条上从 (填“左到右”或“右到左”)变 色。

【分析讨论】

(2)进行操作a的实验目的是 。

(3)丙同学再次按实验步骤d进行实验,发现滤纸条上无明显现象,而试管口所塞的棉花却变成了红色。产生这种错误现象的可能原因是 。

【实验结论】

(4)分子具有 的特性。

四、计算应用题(本题共1小题,共10分。解答时,要求有必要的文字说明、公式和计算步骤等,只写最后结果不得分)

18.天宫课堂中,航天员王亚平用视频展示了在无容器材料实验柜中进行的“锆金属熔化与凝固”实验。已知锆元素的原子序数为40,1个锆原子的质量为1.51×10-25 kg,1个碳-12原子的质量为1.993×10-26 kg。求:

(1)锆的相对原子质量(保留整数)。

(2)锆原子的核内中子数。

【详解答案】

1.A 解析:根据由分子构成的物质中分子是保持物质化学性质的最小粒子,可知保持氢气化学性质的最小粒子是氢分子,故选A。

2.C 解析:能闻到荷花香,是因为分子在不断运动,引起香味的分子四处扩散,与分子之间存在间隔、分子的质量和体积很小无关。

3.B 解析:由苯分子图像知分子间存在间隔,A不符合题意;通过移走硅原子构成文字,说明由原子构成的物质中,原子可以进行移动,但却不能说明原子的内部构成,B符合题意;氯化钠晶体模型表明氯化钠由钠离子和氯离子构成,C不符合题意;苯由苯分子构成,硅由硅原子构成,氯化钠由钠离子和氯离子构成,D不符合题意。

4.C 解析:A.由图示可知反应前后都含有两种原子,且原子种类和数目没有改变,故说法错误;B.由反应图示可知,该反应前后分子的种类发生了改变,所以化学反应中分子可以分开,故说法错误;C.由反应的图示可知,该反应是由两种物质生成一种物质的化合反应,故说法正确;D.由反应的图示可知,反应后生成的分子种类只有一种,所以生成物是一种物质,属于纯净物,故说法错误。故选C。

5.A 解析:A.题图2乙中包括氧分子和氧原子,由分子构成的物质,分子是保持其化学性质的最小粒子,则图2乙中的氧原子不能保持物质的化学性质,说法错误,符合题意;B.题图2甲中只有氧分子,表示的是纯净物,题图2丙中含有氧分子和臭氧分子,表示的是混合物,说法正确,不符合题意;C.由题图2可知,参加反应的反应物和生成物的分子个数比为3∶2,说法正确,不符合题意;D.反应物和生成物均只有一种,该反应既不是化合反应也不是分解反应,说法正确,不符合题意。

6.B 解析:常温下,SO2、CO2是气体,MnO2是固体,A错误;SO2、CO2、MnO2三种物质中都含有氧元素,B正确;SO2、CO2、MnO2中不含有氧分子,C错误;SO2、CO2的每个分子中都含有两个氧原子,D错误。

7.B 解析:锂原子的核外有2个电子层,铝原子的核外有3个电子层,所以锂、铝元素在元素周期表中分别位于第二、三周期,故A正确;相对原子质量不能带单位,所以相对原子质量的差值也不能带单位,故B错误;锂、铝两种元素都是金属元素,故C正确;铝比锂的核外多一个电子层,所以核外电子数Al3+比Li+多8,故D正确。故选B。

8.D 解析:A.氦是2号元素,在原子中,质子数=原子序数=2,不符合题意;B.中子数≈相对原子质量-质子数=3-2=1,不符合题意;C.在原子中,质子数=核外电子数=2,不符合题意;D.He-3和He-4质子数相同,属于同种元素,符合题意。故选D。

9.D 解析:A.锌的相对原子质量是65.38,单位不是g,说法错误;B.题图乙中x=30-2-8-2=18,说法错误;C.锌原子的最外层电子数为2,在化学变化中容易失去电子,形成阳离子,离子符号为Zn2+,说法错误;D.“Zn”可以表示锌这种物质、锌元素、1个锌原子,说法正确。故选D。

10.D 解析:根据是否由一种物质组成,物质可分为纯净物和混合物,A正确;原子最外层电子数小于4,一般是金属元素(氢、氦元素除外),大于或等于4,一般是非金属元素,B正确;原子失电子变为阳离子,得电子变为阴离子,C正确;空气由氮气、氧气、二氧化碳、稀有气体、其他气体和杂质组成,是物质的组成,不属于物质的分类,D错误。

11.(1)Al (2)H+ (3)2Si

解析:(1)地壳中含量最多的金属元素是铝元素,其元素符号是Al。(2)电子数为0的粒子是氢离子,符号为H+。(3)原子用元素符号表示,多个原子就是在元素符号前面加上相应的数字,故两个硅原子表示为2Si。

12.(1)原子

(2)分子在不断运动 分子之间有间隔

(3)①H2O2H2O+O2 ②B

解析:(1)构成物质的粒子主要有分子、原子和离子。(2)溶质的溶解是分子不断运动的结果,液面比原来水平线降低了,体现了分子之间有间隔。(3)①由题图可知,该变化的符号表达式为H2O2H2O+O2;②反应中分子的种类发生了改变,数目也有了相应的变化, B错误。

13.(1)分子 (2)原子 (3)①10 ②阴离子 O2-

解析:(1)分子可以分解为原子,原子可结合成分子,氢气、氧气分别由氢分子和氧分子构成。(2)铁属于金属单质,是由铁原子直接构成的。(3)①原子中质子数=核外电子数,a=2+8=10。②当a=8时,质子数=8,核外电子数=10,质子数<核外电子数,为带2个单位负电荷的阴离子,为氧离子,其离子符号为O2-。

14.(1)2 失去 (2)

(3)C (4)C

解析:(1)锂原子核外有2个电子层,在化学反应中易失去电子。(2)根据锂核外电子层排布可知,锂原子的结构示意图为。(3)原子中的质子数等于核电荷数等于核外电子数,所带正负电荷总数相等,所以原子整体不显电性,故A说法正确;原子核的体积很小,比原子小得多,故B说法正确;由图示可知,原子核并不是不可分割的实心球体,原子核可以分为质子和中子,故C说法错误;原子核的体积很小,但质量很大,原子的质量主要集中在原子核上,核外电子的质量很小可以忽略不计,故D说法正确。(4)题述粒子结构示意图的共同特征是都失去电子使次外层达到8个电子,成为阳离子,故选C。

15.(1)三 (2)B (3)10 (4) Mg2+ (5)E

解析:(1)根据图示可知,图一中硅元素在元素周期表中位于第三周期。(2)元素是质子数(即核电荷数)相同的一类原子的总称,不同种元素最本质的区别是质子数(即核电荷数)不同,所以镁元素与铝元素之间的本质区别是质子数(即核电荷数)不同。(3)相对原子质量≈质子数+中子数,氟原子的中子数为19.00-9=10。(4)D是镁原子,镁原子的最外层有2个电子,在化学反应中易失去2个电子,形成带有两个单位正电荷的镁离子,镁离子符号为Mg2+。(5)氟原子和氯原子的最外层均有7个电子,二者化学性质相似。

16.(1)物理 (2)分子 (3)3 (4)ABD

解析:(1)变化Ⅰ中分子的种类没有改变,因此该反应属于物理变化。(2)由微观反应示意图可知,在变化Ⅱ中,发生改变的粒子是分子,原子种类没有改变。(3)图1和图2中均只含一种分子,均属于纯净物;图3中含有三种分子,因此属于混合物。(4)由分子结构模型可知,每个分子是由1个硫原子和3个氧原子构成的,故A说法正确;变化Ⅰ、Ⅱ的本质区别为是否产生新分子,故B说法正确;在变化Ⅱ中分子的种类发生改变,而原子的种类没有发生改变,故C说法错误;变化Ⅱ实质是分子的破裂,原子的重组,故D说法正确。

17.(1)b.红 c.甲 d.右到左 红

(2)证明蒸馏水不能使无色酚酞溶液变红

(3)浓氨水与酚酞溶液滴反了

(4)不断运动

解析:(1)b.浓氨水呈碱性,能使无色酚酞溶液变红色,因此向盛有20 mL蒸馏水的烧杯中滴入3~4滴无色酚酞溶液,搅拌均匀,然后取少量上述溶液于试管中,向其中慢慢滴加浓氨水,观察到酚酞溶液由无色变为红色。c.浓氨水具有很强的挥发性,挥发出来的氨分子在不断地运动,运动到甲烧杯中与水结合成氨水,使甲杯中的无色酚酞溶液变红色。d.浓氨水具有很强的挥发性,挥发出来的氨分子在不断地运动,因此用胶头滴管将适量浓氨水滴在棉花上,一段时间后,观察到滤纸条上出现的现象是滤纸上酚酞溶液由右向左依次变红。(2)浓氨水中有水,因此向盛有20 mL蒸馏水的烧杯中滴入3~4滴无色酚酞溶液,搅拌均匀,观察到溶液为无色,说明水不能使无色酚酞变红。(3)丙同学再次做图2所示实验时,发现滤纸条上没什么变化,而试管口所塞的棉花却变成了红色;产生这种现象的错误操作可能是浓氨水与酚酞溶液滴反了。(4)根据以上分析,分子具有不断运动的性质。

18.解:(1)锆的相对原子质量为

≈91

答:锆的相对原子质量为91。

(2)锆原子的核内中子数为91-40=51

答:锆原子的核内中子数为51。

同课章节目录