第六单元碳和碳的氧化物单元练习卷(含答案)2024-2025人教版九年级化学(上)

文档属性

| 名称 | 第六单元碳和碳的氧化物单元练习卷(含答案)2024-2025人教版九年级化学(上) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 213.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-30 09:03:24 | ||

图片预览

文档简介

第六单元碳和碳的氧化物单元练习卷

相对原子质量:H—1,C—12,O—16,Ca—4O

一、选择题(每小题3分,共30分)

1.下列不符合“低碳旅行”行动的是 ( )

A.乘坐电瓶车观光 B.尽可能设置步行道 C.提倡全民自驾游 D.大力发展绿色住宿

碳元素是人类接触和利用最早的元素之一,也是构成化合物最多的元素。研究碳的单质及其氧化物具有重要意义。据此完成2~4题。

2.在生活生产中碳单质的应用广泛。下列有关含碳物质的性质或用途正确的是 ( )

A.活性炭具有吸附性 B.木炭常温下化学性质很活泼

C.金刚石用作电极 D.石墨用作钻探机钻头

3.碳纳米管是一种由碳原子构成的直径为几纳米的空心管,下列关于碳纳米管的说法错误的是 ( )

A.碳纳米管是一种新型化合物

B.碳纳米管材料如果完全燃烧,生成物是二氧化碳

C.碳纳米管材料如果燃烧不完全,生成物是一氧化碳

D.碳纳米管在常温下化学性质稳定

4.下列有关碳及其化合物的说法错误的是( )

A.CO可用于冶炼金属 B.CO和CO不能相互转化

C.用墨绘制的画能保存长时间不变色 D.干冰升华吸收大量的热,可用作制冷剂

5.化学观念是化学课程要培养的核心素养之一。下列从不同化学观念角度对CO和 CO 的认识错误的是 ( )

A.元素观:CO和CO 都是由碳、氧两种元素组成的化合物

B.分类观:CO和CO 都属于氧化物

C.变化观:CO和CO 在一定条件下可以相互转化

D.结构观:CO和 CO 都是由碳原子和氧原子构成,化学性质相似

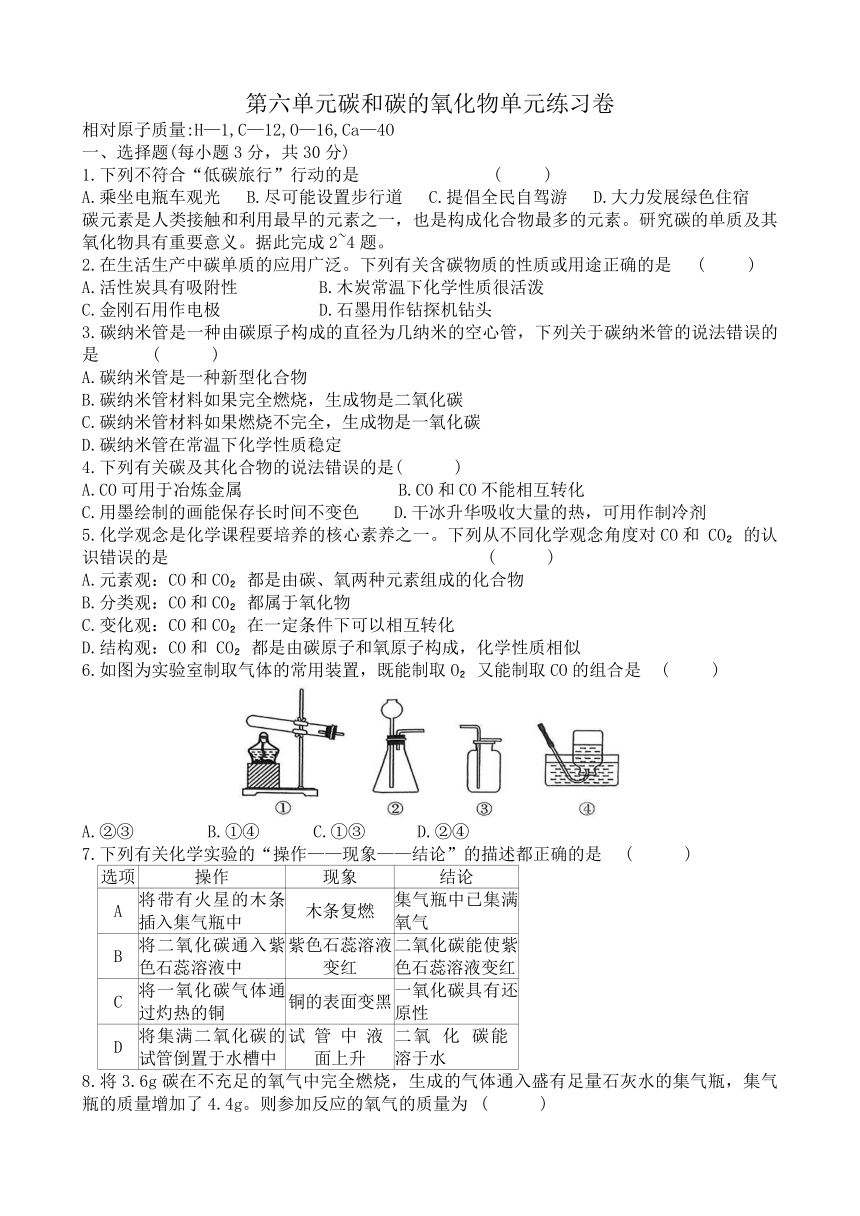

6.如图为实验室制取气体的常用装置,既能制取O 又能制取CO的组合是 ( )

A.②③ B.①④ C.①③ D.②④

7.下列有关化学实验的“操作——现象——结论”的描述都正确的是 ( )

选项 操作 现象 结论

A 将带有火星的木条插入集气瓶中 木条复燃 集气瓶中已集满氧气

B 将二氧化碳通入紫色石蕊溶液中 紫色石蕊溶液变红 二氧化碳能使紫色石蕊溶液变红

C 将一氧化碳气体通过灼热的铜 铜的表面变黑 一氧化碳具有还原性

D 将集满二氧化碳的试管倒置于水槽中 试 管 中 液 面上升 二氧 化 碳能 溶于水

8.将3.6g碳在不充足的氧气中完全燃烧,生成的气体通入盛有足量石灰水的集气瓶,集气瓶的质量增加了4.4g。则参加反应的氧气的质量为 ( )

A.3.2g B.6.4g C.9.6g D.4.8g

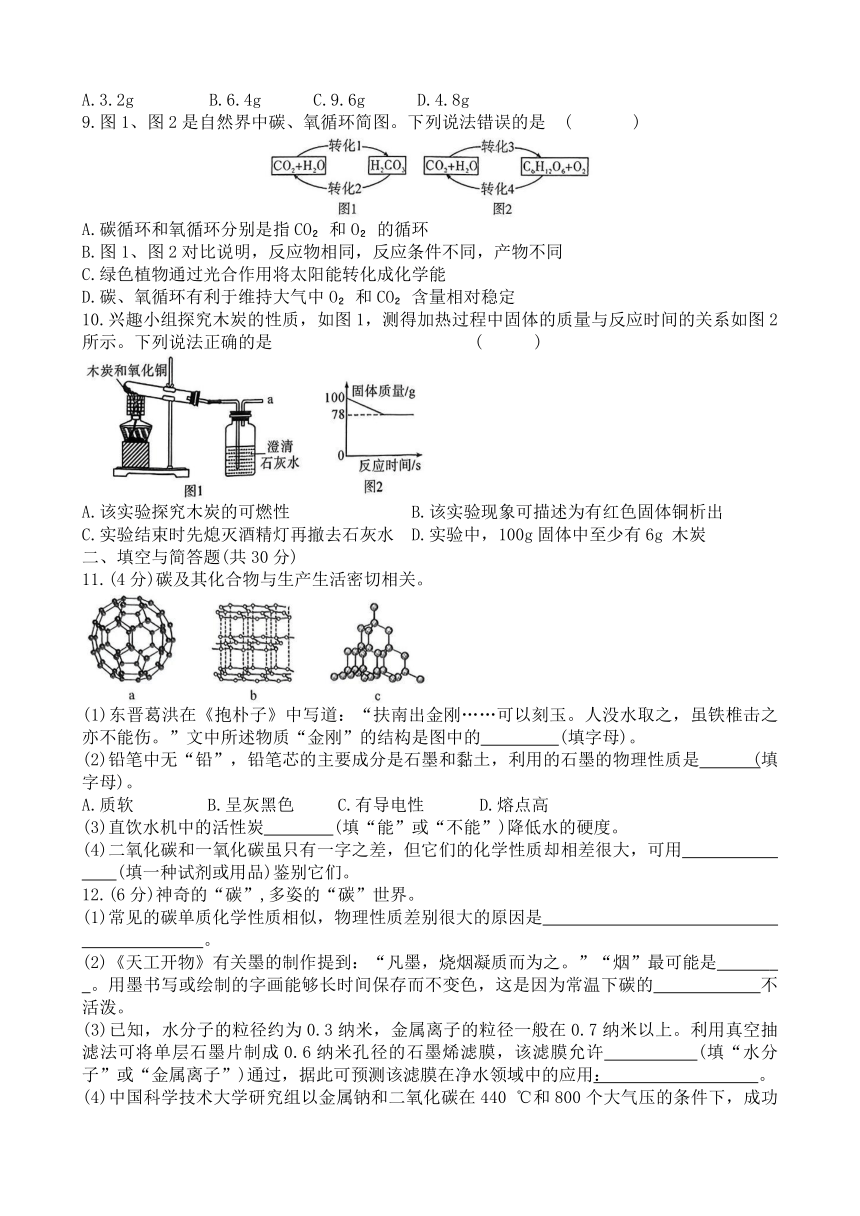

9.图1、图2是自然界中碳、氧循环简图。下列说法错误的是 ( )

A.碳循环和氧循环分别是指CO 和O 的循环

B.图1、图2对比说明,反应物相同,反应条件不同,产物不同

C.绿色植物通过光合作用将太阳能转化成化学能

D.碳、氧循环有利于维持大气中O 和CO 含量相对稳定

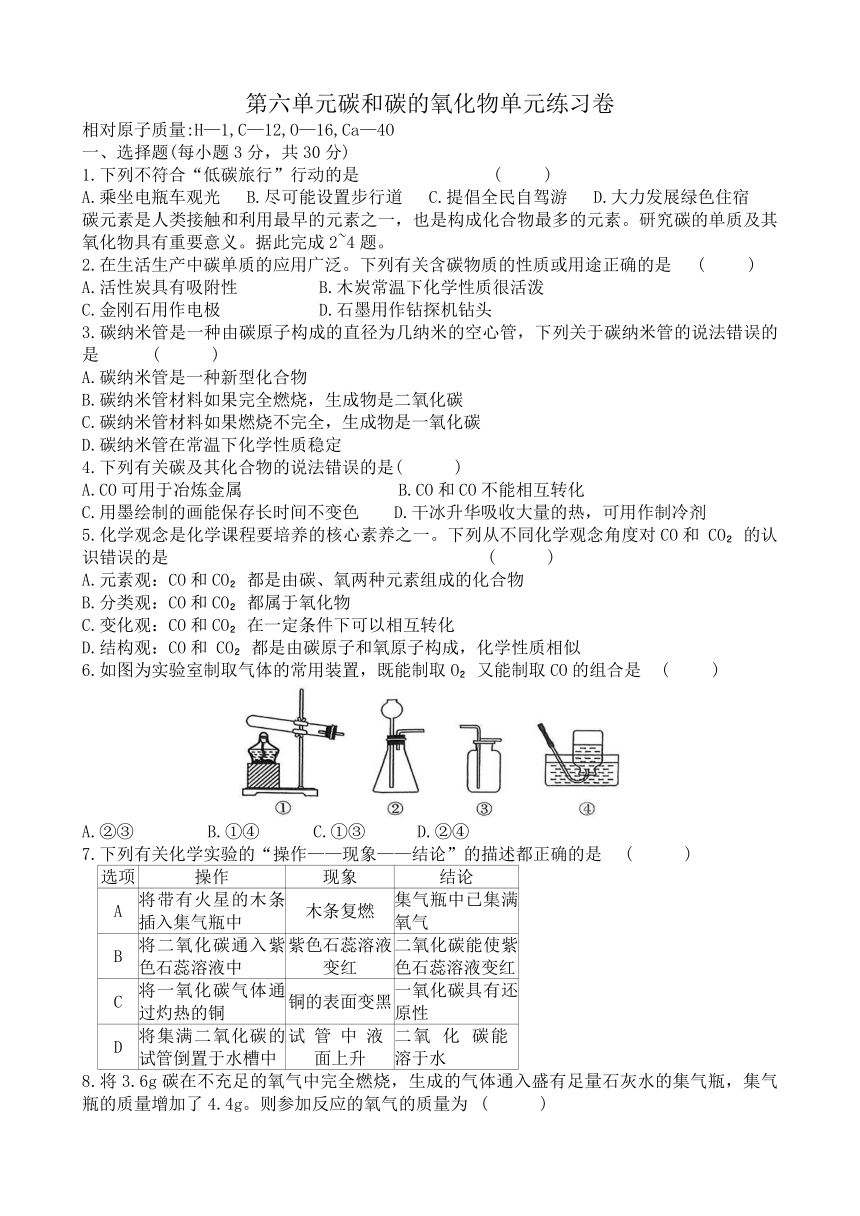

10.兴趣小组探究木炭的性质,如图1,测得加热过程中固体的质量与反应时间的关系如图2所示。下列说法正确的是 ( )

A.该实验探究木炭的可燃性 B.该实验现象可描述为有红色固体铜析出

C.实验结束时先熄灭酒精灯再撤去石灰水 D.实验中,100g固体中至少有6g 木炭

二、填空与简答题(共30分)

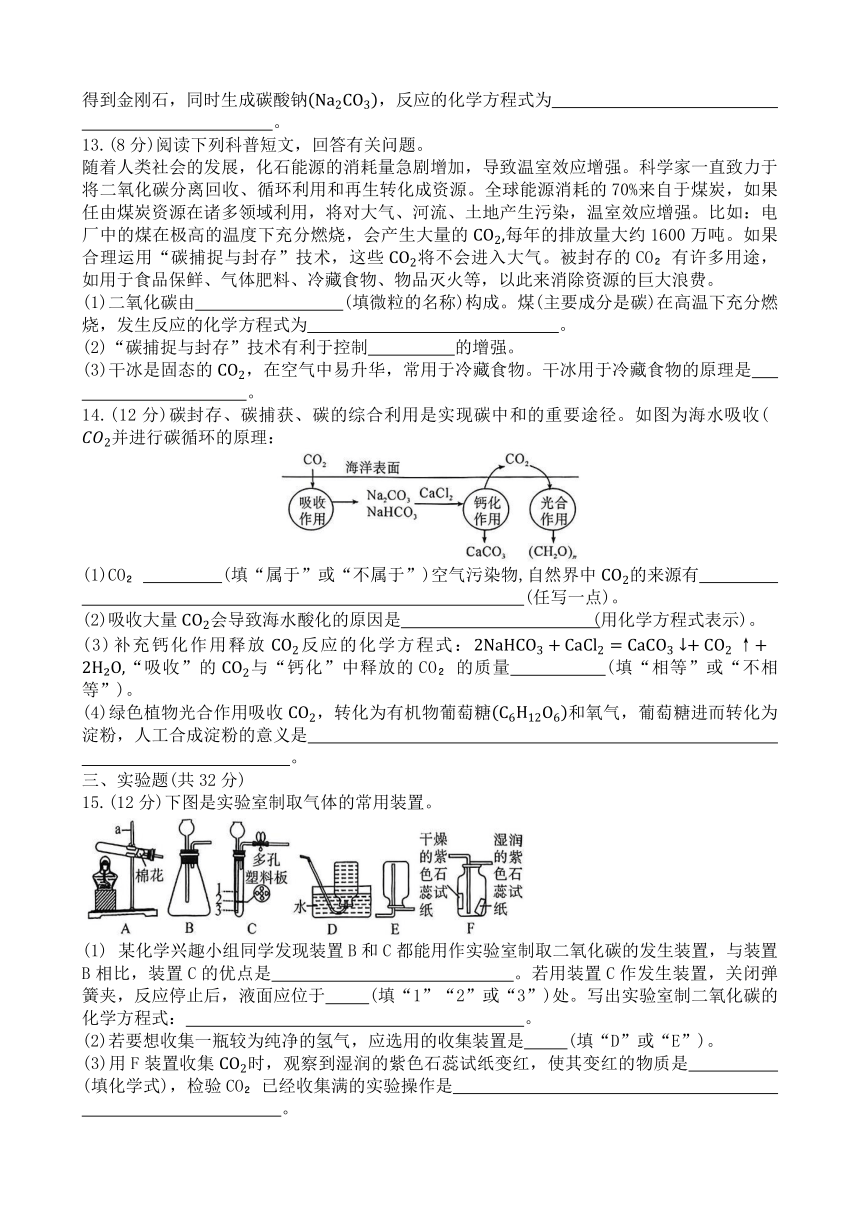

11.(4分)碳及其化合物与生产生活密切相关。

(1)东晋葛洪在《抱朴子》中写道:“扶南出金刚……可以刻玉。人没水取之,虽铁椎击之亦不能伤。”文中所述物质“金刚”的结构是图中的 (填字母)。

(2)铅笔中无“铅”,铅笔芯的主要成分是石墨和黏土,利用的石墨的物理性质是 (填字母)。

A.质软 B.呈灰黑色 C.有导电性 D.熔点高

(3)直饮水机中的活性炭 (填“能”或“不能”)降低水的硬度。

(4)二氧化碳和一氧化碳虽只有一字之差,但它们的化学性质却相差很大,可用 (填一种试剂或用品)鉴别它们。

12.(6分)神奇的“碳”,多姿的“碳”世界。

(1)常见的碳单质化学性质相似,物理性质差别很大的原因是 。

(2)《天工开物》有关墨的制作提到:“凡墨,烧烟凝质而为之。”“烟”最可能是 。用墨书写或绘制的字画能够长时间保存而不变色,这是因为常温下碳的 不活泼。

(3)已知,水分子的粒径约为0.3纳米,金属离子的粒径一般在0.7纳米以上。利用真空抽滤法可将单层石墨片制成0.6纳米孔径的石墨烯滤膜,该滤膜允许 (填“水分子”或“金属离子”)通过,据此可预测该滤膜在净水领域中的应用: 。

(4)中国科学技术大学研究组以金属钠和二氧化碳在440 ℃和800个大气压的条件下,成功得到金刚石,同时生成碳酸钠,反应的化学方程式为 。

13.(8分)阅读下列科普短文,回答有关问题。

随着人类社会的发展,化石能源的消耗量急剧增加,导致温室效应增强。科学家一直致力于将二氧化碳分离回收、循环利用和再生转化成资源。全球能源消耗的70%来自于煤炭,如果任由煤炭资源在诸多领域利用,将对大气、河流、土地产生污染,温室效应增强。比如:电厂中的煤在极高的温度下充分燃烧,会产生大量的每年的排放量大约1600万吨。如果合理运用“碳捕捉与封存”技术,这些将不会进入大气。被封存的CO 有许多用途,如用于食品保鲜、气体肥料、冷藏食物、物品灭火等,以此来消除资源的巨大浪费。

(1)二氧化碳由 (填微粒的名称)构成。煤(主要成分是碳)在高温下充分燃烧,发生反应的化学方程式为 。

(2)“碳捕捉与封存”技术有利于控制 的增强。

(3)干冰是固态的,在空气中易升华,常用于冷藏食物。干冰用于冷藏食物的原理是 。

14.(12分)碳封存、碳捕获、碳的综合利用是实现碳中和的重要途径。如图为海水吸收( 并进行碳循环的原理:

(1)CO (填“属于”或“不属于”)空气污染物,自然界中的来源有 (任写一点)。

(2)吸收大量会导致海水酸化的原因是 (用化学方程式表示)。

(3)补充钙化作用释放反应的化学方程式: “吸收”的与“钙化”中释放的CO 的质量 (填“相等”或“不相等”)。

(4)绿色植物光合作用吸收,转化为有机物葡萄糖和氧气,葡萄糖进而转化为淀粉,人工合成淀粉的意义是 。

三、实验题(共32分)

15.(12分)下图是实验室制取气体的常用装置。

某化学兴趣小组同学发现装置B和C都能用作实验室制取二氧化碳的发生装置,与装置B相比,装置C的优点是 。若用装置C作发生装置,关闭弹簧夹,反应停止后,液面应位于 (填“1”“2”或“3”)处。写出实验室制二氧化碳的化学方程式: 。

(2)若要想收集一瓶较为纯净的氢气,应选用的收集装置是 (填“D”或“E”)。

(3)用F装置收集时,观察到湿润的紫色石蕊试纸变红,使其变红的物质是 (填化学式),检验CO 已经收集满的实验操作是 。

16.(8分)用如图仪器和试剂,设计一套完整的检验一氧化碳还原性和二氧化碳化学性质的实验,回答下列问题:

(1)实验装置连接顺序依次为(在横线上填写字母):A→ →D→ →D。

(2)B装置中生成3.2g的铜,参加反应的一氧化碳的质量为 g。

(3)C装置发生反应的化学方程式为 。

(4)最后操作是连接D装置,其作用是 。

17.(12分)化学兴趣小组以“助力碳中和”为主题,设计并开展了如下项目式探究活动。

探究一:碳封存

(1)“碳中和”中的“碳”是指 (填“碳元素”或“二氧化碳”)。

(2)将注入地壳油气层起到驱油作用,既提高油的采收率,又实现碳封存。用如图1装置模拟油气田封存,连接A、B装置,将从 (填“a”或“b”)端通入装有油的广口瓶中封存,油被压入烧杯中。

探究二:碳捕集

(3)自然界有多种途径吸收CO ,请写出一种自然界吸收二氧化碳的途径: 。

(4)化学链燃烧技术可以避免燃料与空气的直接接触,提供了一种低成本的碳捕集方法。某个化学链燃烧过程利用CuO和Cu2O(氧化亚铜)作为载氧体,如图2所示。

①Cu2O中Cu的化合价为 。

②X的主要成分是 (填化学式)。

③相比直接燃烧甲烷( CH ),对该技术的评价错误的是 (填字母)。

A.载氧体可循环利用

B.没有和氧气直接接触,减少爆炸风险

C.有利于分离和回收较纯净的二氧化碳

D.消耗等质量甲烷,参加反应氧气较少

四、计算题(共8分)

18.(8分)鸡蛋壳中的主要成分是碳酸钙,小华为检测鸡蛋壳中碳酸钙的含量,进行的实验及实验数据如图所示。请回答下列问题:(信息:鸡蛋壳中其他成分与稀盐酸接触不产生气体)

(1)根据质量守恒定律可知,完全反应生成气体的质量为 g。

(2)计算鸡蛋壳中碳酸钙的质量分数。(写出计算过程,结果精确到0.1%)

第六单元碳和碳的氧化物单元练习卷答案

1. C 2. A3. A4. B 5. D 6. A 7. D8. B9. A 10. D 11.(1)c (2)AB

(3)不能 (4)澄清石灰水 12.(1)碳原子的排列方式不同(2)炭黑 化学性质

(3)水分子 可用于海水淡化

13.(1)二氧化碳分子 (2)温室效应 (3)干冰升华吸热 14.(1)不属于

化石能源的燃烧(合理即可) (3)NaCl 不相等 (4)能缓

解人类粮食短缺问题(合理即可) 15.(1)随时控制反应的发生与停止 3 CaCO +

(2)D 将燃着的木条放在集气瓶瓶口,若木条火焰熄灭,证明二氧化碳已满

16.(1)CB(2)1.4 2CO(4)检验生成的气体中有二氧化碳

17.(1)二氧化碳 (2)b (3)光合作用

(4)①+1 ②N ③D 18.(1)4.4

(2)解:设鸡蛋壳中碳酸钙的质量为x。

100 44

X 4.4g

鸡蛋壳中碳酸钙的质量分数为

答:鸡蛋壳中的质量分数约是83.3%。

相对原子质量:H—1,C—12,O—16,Ca—4O

一、选择题(每小题3分,共30分)

1.下列不符合“低碳旅行”行动的是 ( )

A.乘坐电瓶车观光 B.尽可能设置步行道 C.提倡全民自驾游 D.大力发展绿色住宿

碳元素是人类接触和利用最早的元素之一,也是构成化合物最多的元素。研究碳的单质及其氧化物具有重要意义。据此完成2~4题。

2.在生活生产中碳单质的应用广泛。下列有关含碳物质的性质或用途正确的是 ( )

A.活性炭具有吸附性 B.木炭常温下化学性质很活泼

C.金刚石用作电极 D.石墨用作钻探机钻头

3.碳纳米管是一种由碳原子构成的直径为几纳米的空心管,下列关于碳纳米管的说法错误的是 ( )

A.碳纳米管是一种新型化合物

B.碳纳米管材料如果完全燃烧,生成物是二氧化碳

C.碳纳米管材料如果燃烧不完全,生成物是一氧化碳

D.碳纳米管在常温下化学性质稳定

4.下列有关碳及其化合物的说法错误的是( )

A.CO可用于冶炼金属 B.CO和CO不能相互转化

C.用墨绘制的画能保存长时间不变色 D.干冰升华吸收大量的热,可用作制冷剂

5.化学观念是化学课程要培养的核心素养之一。下列从不同化学观念角度对CO和 CO 的认识错误的是 ( )

A.元素观:CO和CO 都是由碳、氧两种元素组成的化合物

B.分类观:CO和CO 都属于氧化物

C.变化观:CO和CO 在一定条件下可以相互转化

D.结构观:CO和 CO 都是由碳原子和氧原子构成,化学性质相似

6.如图为实验室制取气体的常用装置,既能制取O 又能制取CO的组合是 ( )

A.②③ B.①④ C.①③ D.②④

7.下列有关化学实验的“操作——现象——结论”的描述都正确的是 ( )

选项 操作 现象 结论

A 将带有火星的木条插入集气瓶中 木条复燃 集气瓶中已集满氧气

B 将二氧化碳通入紫色石蕊溶液中 紫色石蕊溶液变红 二氧化碳能使紫色石蕊溶液变红

C 将一氧化碳气体通过灼热的铜 铜的表面变黑 一氧化碳具有还原性

D 将集满二氧化碳的试管倒置于水槽中 试 管 中 液 面上升 二氧 化 碳能 溶于水

8.将3.6g碳在不充足的氧气中完全燃烧,生成的气体通入盛有足量石灰水的集气瓶,集气瓶的质量增加了4.4g。则参加反应的氧气的质量为 ( )

A.3.2g B.6.4g C.9.6g D.4.8g

9.图1、图2是自然界中碳、氧循环简图。下列说法错误的是 ( )

A.碳循环和氧循环分别是指CO 和O 的循环

B.图1、图2对比说明,反应物相同,反应条件不同,产物不同

C.绿色植物通过光合作用将太阳能转化成化学能

D.碳、氧循环有利于维持大气中O 和CO 含量相对稳定

10.兴趣小组探究木炭的性质,如图1,测得加热过程中固体的质量与反应时间的关系如图2所示。下列说法正确的是 ( )

A.该实验探究木炭的可燃性 B.该实验现象可描述为有红色固体铜析出

C.实验结束时先熄灭酒精灯再撤去石灰水 D.实验中,100g固体中至少有6g 木炭

二、填空与简答题(共30分)

11.(4分)碳及其化合物与生产生活密切相关。

(1)东晋葛洪在《抱朴子》中写道:“扶南出金刚……可以刻玉。人没水取之,虽铁椎击之亦不能伤。”文中所述物质“金刚”的结构是图中的 (填字母)。

(2)铅笔中无“铅”,铅笔芯的主要成分是石墨和黏土,利用的石墨的物理性质是 (填字母)。

A.质软 B.呈灰黑色 C.有导电性 D.熔点高

(3)直饮水机中的活性炭 (填“能”或“不能”)降低水的硬度。

(4)二氧化碳和一氧化碳虽只有一字之差,但它们的化学性质却相差很大,可用 (填一种试剂或用品)鉴别它们。

12.(6分)神奇的“碳”,多姿的“碳”世界。

(1)常见的碳单质化学性质相似,物理性质差别很大的原因是 。

(2)《天工开物》有关墨的制作提到:“凡墨,烧烟凝质而为之。”“烟”最可能是 。用墨书写或绘制的字画能够长时间保存而不变色,这是因为常温下碳的 不活泼。

(3)已知,水分子的粒径约为0.3纳米,金属离子的粒径一般在0.7纳米以上。利用真空抽滤法可将单层石墨片制成0.6纳米孔径的石墨烯滤膜,该滤膜允许 (填“水分子”或“金属离子”)通过,据此可预测该滤膜在净水领域中的应用: 。

(4)中国科学技术大学研究组以金属钠和二氧化碳在440 ℃和800个大气压的条件下,成功得到金刚石,同时生成碳酸钠,反应的化学方程式为 。

13.(8分)阅读下列科普短文,回答有关问题。

随着人类社会的发展,化石能源的消耗量急剧增加,导致温室效应增强。科学家一直致力于将二氧化碳分离回收、循环利用和再生转化成资源。全球能源消耗的70%来自于煤炭,如果任由煤炭资源在诸多领域利用,将对大气、河流、土地产生污染,温室效应增强。比如:电厂中的煤在极高的温度下充分燃烧,会产生大量的每年的排放量大约1600万吨。如果合理运用“碳捕捉与封存”技术,这些将不会进入大气。被封存的CO 有许多用途,如用于食品保鲜、气体肥料、冷藏食物、物品灭火等,以此来消除资源的巨大浪费。

(1)二氧化碳由 (填微粒的名称)构成。煤(主要成分是碳)在高温下充分燃烧,发生反应的化学方程式为 。

(2)“碳捕捉与封存”技术有利于控制 的增强。

(3)干冰是固态的,在空气中易升华,常用于冷藏食物。干冰用于冷藏食物的原理是 。

14.(12分)碳封存、碳捕获、碳的综合利用是实现碳中和的重要途径。如图为海水吸收( 并进行碳循环的原理:

(1)CO (填“属于”或“不属于”)空气污染物,自然界中的来源有 (任写一点)。

(2)吸收大量会导致海水酸化的原因是 (用化学方程式表示)。

(3)补充钙化作用释放反应的化学方程式: “吸收”的与“钙化”中释放的CO 的质量 (填“相等”或“不相等”)。

(4)绿色植物光合作用吸收,转化为有机物葡萄糖和氧气,葡萄糖进而转化为淀粉,人工合成淀粉的意义是 。

三、实验题(共32分)

15.(12分)下图是实验室制取气体的常用装置。

某化学兴趣小组同学发现装置B和C都能用作实验室制取二氧化碳的发生装置,与装置B相比,装置C的优点是 。若用装置C作发生装置,关闭弹簧夹,反应停止后,液面应位于 (填“1”“2”或“3”)处。写出实验室制二氧化碳的化学方程式: 。

(2)若要想收集一瓶较为纯净的氢气,应选用的收集装置是 (填“D”或“E”)。

(3)用F装置收集时,观察到湿润的紫色石蕊试纸变红,使其变红的物质是 (填化学式),检验CO 已经收集满的实验操作是 。

16.(8分)用如图仪器和试剂,设计一套完整的检验一氧化碳还原性和二氧化碳化学性质的实验,回答下列问题:

(1)实验装置连接顺序依次为(在横线上填写字母):A→ →D→ →D。

(2)B装置中生成3.2g的铜,参加反应的一氧化碳的质量为 g。

(3)C装置发生反应的化学方程式为 。

(4)最后操作是连接D装置,其作用是 。

17.(12分)化学兴趣小组以“助力碳中和”为主题,设计并开展了如下项目式探究活动。

探究一:碳封存

(1)“碳中和”中的“碳”是指 (填“碳元素”或“二氧化碳”)。

(2)将注入地壳油气层起到驱油作用,既提高油的采收率,又实现碳封存。用如图1装置模拟油气田封存,连接A、B装置,将从 (填“a”或“b”)端通入装有油的广口瓶中封存,油被压入烧杯中。

探究二:碳捕集

(3)自然界有多种途径吸收CO ,请写出一种自然界吸收二氧化碳的途径: 。

(4)化学链燃烧技术可以避免燃料与空气的直接接触,提供了一种低成本的碳捕集方法。某个化学链燃烧过程利用CuO和Cu2O(氧化亚铜)作为载氧体,如图2所示。

①Cu2O中Cu的化合价为 。

②X的主要成分是 (填化学式)。

③相比直接燃烧甲烷( CH ),对该技术的评价错误的是 (填字母)。

A.载氧体可循环利用

B.没有和氧气直接接触,减少爆炸风险

C.有利于分离和回收较纯净的二氧化碳

D.消耗等质量甲烷,参加反应氧气较少

四、计算题(共8分)

18.(8分)鸡蛋壳中的主要成分是碳酸钙,小华为检测鸡蛋壳中碳酸钙的含量,进行的实验及实验数据如图所示。请回答下列问题:(信息:鸡蛋壳中其他成分与稀盐酸接触不产生气体)

(1)根据质量守恒定律可知,完全反应生成气体的质量为 g。

(2)计算鸡蛋壳中碳酸钙的质量分数。(写出计算过程,结果精确到0.1%)

第六单元碳和碳的氧化物单元练习卷答案

1. C 2. A3. A4. B 5. D 6. A 7. D8. B9. A 10. D 11.(1)c (2)AB

(3)不能 (4)澄清石灰水 12.(1)碳原子的排列方式不同(2)炭黑 化学性质

(3)水分子 可用于海水淡化

13.(1)二氧化碳分子 (2)温室效应 (3)干冰升华吸热 14.(1)不属于

化石能源的燃烧(合理即可) (3)NaCl 不相等 (4)能缓

解人类粮食短缺问题(合理即可) 15.(1)随时控制反应的发生与停止 3 CaCO +

(2)D 将燃着的木条放在集气瓶瓶口,若木条火焰熄灭,证明二氧化碳已满

16.(1)CB(2)1.4 2CO(4)检验生成的气体中有二氧化碳

17.(1)二氧化碳 (2)b (3)光合作用

(4)①+1 ②N ③D 18.(1)4.4

(2)解:设鸡蛋壳中碳酸钙的质量为x。

100 44

X 4.4g

鸡蛋壳中碳酸钙的质量分数为

答:鸡蛋壳中的质量分数约是83.3%。

同课章节目录