2016春高中北师大版语文(选修《外国短篇小说选读》)教学课件:第10课《墙上的斑点》 (共47张PPT)

文档属性

| 名称 | 2016春高中北师大版语文(选修《外国短篇小说选读》)教学课件:第10课《墙上的斑点》 (共47张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 922.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-07-18 05:52:54 | ||

图片预览

文档简介

课件47张PPT。导入新课现代主义文学有很多流派,比如,表现主义、荒诞派、魔缓现实主义等,我们今天这节课主要是赏析一下意识流小说《墙上的斑点》,请大家看一下,对于这样一个墙上的斑点,作者是通过什么样的手法把它写成一篇小说的呢,想一想意识流小说和传统小说有什么不同。墙上的斑点(英)弗吉尼亚·伍尔夫伍尔芙学习目标1.?了解作者及意识流小说;??

2.?理解“斑点”这一形象在结构上的作用;??

3.?比较意识流小说与传统小说的不同之处;??

4.?训练辐射式联想能力。重点:

独特的艺术构思和结构形式。??

难点:

意识流小说的特点。作者1882-1941;其父是一位学识渊博、颇有声望的哲学家和评论家;自幼身体孱弱,未上学;具有丰富的精神世界和细腻敏感的性格;精神分裂症多次发作;41年投河自尽。

1941年3月28日,一位拥有高贵典雅气质的贵族妇女,在她的上衣口袋里装满鹅卵石,然后毫无留恋地走进了英国罗德梅尔附近萨塞克斯乡间住处旁的乌斯河,慢慢地沉入那条波光中的河流,沉人生命黑暗而神秘的本原……

她有白天鹅一样的美丽容颜,有幸福美满的婚姻,有一部部优秀的小说……她活着时,为世人创造了一部部不朽的著作, 即使死也要让一条原本寻常的河流从此名扬天下。她就是被誉为现代小说高贵的女祭司,意识流文学的创始人,伟大的女权主义者弗吉尼亚·伍尔夫。 弗吉尼亚·伍尔夫(1882-1941)是英国现代著名的女小说家、评论家和散文作者。弗吉尼亚·伍尔夫的小说创作实践推动了现代小说的发展,她的理论进一步巩固了意识流小说的地位,她的影响在文学上经久不衰。但是,40年代到60年代,在英国对伍尔夫的评价一直偏低。从70年代起,英国文学研究领域却突发了对她重新研究的兴趣,甚至对她的“发疯”、相貌、癖性、爱好、私生活等等都有人进行专题研究。弗吉尼亚·伍尔夫已成为英国文学界的一位传奇人物。

·伍尔夫生于伦敦,自幼身体孱弱,未上学,在家跟着学识渊博、颇有声望的父亲读书。当时许多学者名流是她家的常客。家境的富裕、父亲的博学、家藏书籍的丰富以及学者名流的影响熏陶,使她具有丰富的精神世界和细腻敏感的性格。1904年父亲去世后,她的家就成了“布卢姆斯伯里团体”的活动场所。这个文学团体的成员时常在一起讨论问题,反对当时的社会风尚,反对文学艺术方面的清规戒律,提倡自由探索。这个团体对她本人后来的创作思想和创作技巧有影响,1912年,弗吉尼亚与伦纳德 结婚。在丈夫的鼓励下,伍尔夫开始创作小说。

伍尔夫自幼精神比较脆弱,精神分裂症曾多次发作。进人30年代之后,病情日益恶化,但她仍奋力写作经常在一本书写完之前就开始酝酿新作,但每写成一部作品总是感到不满意,情绪时常处于困惑和消沉的状态。1941年3月,伍尔夫由于对刚完成的小说《幕间》不满意,又因为“二战”战火已燃烧到英国,更由于她确信自己的精神分裂症即将复发,便留下一纸绝命书,感谢丈夫多年对她的关怀和照顾,随后就投河自尽。

伍尔夫的主要作品有《墙上的斑点》《海浪》《到灯塔去》《雅格布的房间》《达洛卫夫人》,散文集《普通读者》两部。 墙上的斑点想了一生

她疯了,不,她摔碎了闹钟?

婚姻是一只闷盒子

只能看不能想:回形针

房间被布置以蝴蝶标本

抽一支烟,从侧面去观察男人

早晨需要阿司匹林

哦,一只患了抑郁症的花瓶

喜欢带有尼古丁味道的男人喜欢优雅的手势弗吉尼亚·伍尔夫现代诗人宋毅烈“让我们谈谈眩晕症吧

或者避孕药如何使用”

她害怕套间,抽屉

她说尖叫吧:女人应该歇斯底里

?坏天气,潮湿的婚姻

她对安眠药的依赖性

?她偶尔谈到孩子

她的子宫忧郁症:耽于幻想

和自我封闭

他疯了,不,她摔碎了闹钟 伍尔夫的小说理念: 伍尔夫否定生活的客观性和现实性,强调“ 内心真实” 。她认为在一个普通的日子里,一个普通人的“头脑接受着千千万万个印象——细小的 、奇异的倏忽即逝的 ,或者用锋利的钢刀刻下来的。这些印象来自四面八方 ,宛如一阵阵不断坠落的无数微尘 ” 这就是真实的生活。因此,视接近生活的本来面目为己任的作家,就应该深入到人物的意识深层 , “按照那些微尘纷纷坠落到人们头脑中的顺序,把它们记录下来” ,“追踪它们的这种运动模式”。 弗吉尼亚·伍尔夫她终生致力于小说写作的形式与技巧的研究。在小说创作实践中追随英国最重要、最有影响的小说家詹姆斯·乔伊斯(JamesJoyce,1882-1941),运用“意识流”技巧来探索文学表现的新方法,取得了突出的成绩,这使她成为现代西方文化的代表性人物之一。

与

爱尔兰的詹姆斯·乔伊斯(《尤利西斯》)

美国的威廉·福克纳(《喧哗与骚动》)

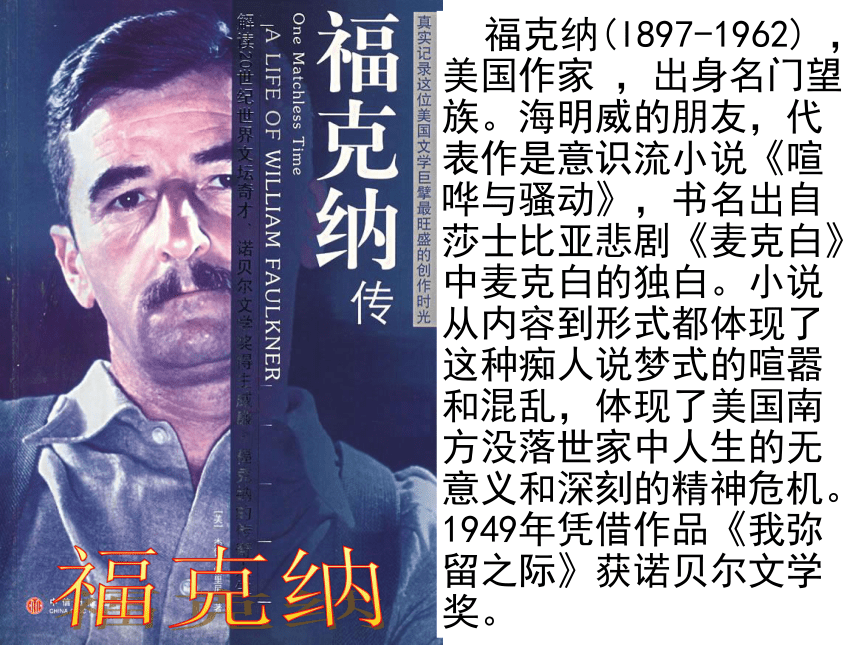

并称为“意识流小说三杰”。福克纳 福克纳(l897-1962) ,美国作家 ,出身名门望族。海明威的朋友,代表作是意识流小说《喧哗与骚动》,书名出自莎士比亚悲剧《麦克白》中麦克白的独白。小说从内容到形式都体现了这种痴人说梦式的喧嚣和混乱,体现了美国南方没落世家中人生的无意义和深刻的精神危机。1949年凭借作品《我弥留之际》获诺贝尔文学奖。乔伊斯(1882-1941),爱尔兰人。二十世纪最伟大的作家之一,一生饱受疾病折磨,勤奋写作。代表作是《尤利西斯》以时间为顺序,描述了苦闷彷徨的都柏林小市民、广告推销员布卢姆于1904年6月16日一昼夜之内在都柏林的种种日常经历。小说的题目来源于希腊神话中的英雄奥德修斯(拉丁名为尤利西斯)。 意识流小说是20世纪初在欧美文坛上出现的一个文学流派,它以法国现代哲学家亨利柏格森的直觉主义和心理时间观为哲学背景,以奥地利心理学家佛洛伊德的精神分析学说为心理学基础,创作上侧重于描绘人类意识流动,揭示人的精神存在. “意识流”一词是小说家亨利·詹姆士的兄弟、心理学家威廉·詹姆士提出来的。指人的思想 或感觉的持续流动。它以英国为中心,盛行于20世纪20~40年代的欧美文坛。 意识流小说打破了传统小说按故事情节发生的先后次序或是按情节之间的逻辑联系而形成的单一的、直线发展的结构,故事的叙述不是按时间进展依次循序直线前进,而是随着人的意识活动,通过自由联想来组织故事。意识流小说中故事的安排和情节的衔接,一般不受时间、空间或逻辑、因果关系的制约,往往表现为时间、空间的跳跃、多变,前后两个场景之间缺乏时间、地点方面的紧密的逻辑联系。时间上常常是过去、现在、将来交叉或重叠。但这样的作品也不是毫无组织的一片混乱,自由联想也不是毫无依据或漫无边际。这种小说常常是以一件当时正在进行的事件为中心,通过触发物的引发,人的意识活动不断地向四面八方发散又收回,经过不断循环往复,形成一种枝蔓式的立体结构。 伍尔夫强调“内心真实”,创造了意识流这种心理小说的样式。她认为,现代小说创作,不应像传统小说那样停留在对客观事物的表面摹写上,而是要描写生活的内在真实。这种内在真实就是人们内心深处的“变化多端、不可名状、难以界说的内在精神”。小说家就要抛弃常规,按照那些微尘坠落到人头脑中的顺序,把它们记录下来。这就是意识的流动。按照这种模式,先前传统小说中的外在现实、故事发生的场所、社会背景都不重要了,最重要的是情景或细节在意识中留下痕迹。传统小说也有心理描写,但这些心理描写均服从于、服务于典型人物的塑造,它是依附于人物、情节或环境的。而意识流小说中的人物心理意识流动则是小说的中心,本身就是独立的事件,居于作品的主体位置。 1.对“内心真实”的流动的记录 2 .内心独白的手法?3.时序的颠倒和溶合 “意识流” 小说特征代表作家作品:

(法)普鲁斯特《追忆似水年华》;

(英)乔伊斯《尤利西斯》和伍尔夫;

(美)威廉·福克纳《喧哗与骚动》。除此外,意识流小说还有以下特点记录意识流程 取消故事情节

直面心灵世界 淡化人物形象

叙述跳跃穿插 打破因果联系 《墙上的斑点》

无故事情节

无环境描写

无具体人物形象无意识的幻觉

“我”的精神世界 意识流小说写作技巧1.内心独白

2.自由联想:睹物生情,有感而发,不断产生新的思绪。

3.蒙太奇

法语montage的译音,原是法语建筑学上的一个术语,意为构成和装配。后被借用过来,引申用在电影上就是剪辑和组合,表示镜头的组接。

改变线形叙述方式,以跳跃、穿插的方式展现精神世界的复杂性。

4、视角转换:联想过程中时空视角不断转换。 一哄(hòng)而上 簇(cù)拥

肖(xiào)像 赝(yàn)品 别墅(shù)

铁箍(gū) 芜菁(jīng) 茎(jīng)干

古冢(zhǒng) 箭镞(zú) 女仆(pú)

鳍(qí)翅 纤(xiān)维 呆滞(zhì)

鬈发 一瞬即逝 倾泻而下 花穗 都铎王朝 桅杆

字音小说内容 女主人公冬日里坐在壁炉前吸烟,透过烟雾,看到墙上的一个斑点。她反复猜想它是什么,于是无数“无意识的幻觉”像潮水一般“一哄而上”。斑点究竟是什么?结构内容 从文中内容推测,主人公可能是一位女性,一位妻子,但这并不重要。 具体地说,课文中主人公对于斑点的猜测共有六次: 最后,终于发现,墙上的斑点原来是一只蜗牛。 结构特点: 以一个支点为轴心向四周辐射,是这篇小说的独特结构形式。“墙上的斑点”是一个象征性意象,代表着现象世界。在结构上它是作者进人心理世界的一个跳板或者支点。也就是说,作品中的人物是从墙上的那个斑点出发而产生出许多联想的;而每一段落的联想又都是以这个斑点作为支点而生发开去的。从支点出发,弹出思绪,再返回支点,再弹出思绪……如此循环往复,表现出了人物瞬息变化的意识活动。这种以斑点为中心的纷繁的意识活动形成了一种立体的辐射结构,正如有的学者所说,好似一朵由若干片花瓣围绕着花蕊的盛开的鲜花。整个叙述貌似散漫无羁,实则结构对称,构思严谨。

本文大量运用了自由联想的手法,对其特点和方法,请试作分析。

【提示】斑点的作用:

“斑点”在整个叙事中起到联结全篇的结构作用。“斑点”是我的意识流动和转向的结,正是通过这个“结”才把人物意识中众多互不关联的零碎思绪连成了一体,相对于传统小说的情节结构,人们称之为“心理结构”。人物心理意识的流动是小说的主体,在本部小说中主要采用了内心独白和自由联想的表现手法来反映意识流动的过程。主 题 作者通过对墙上斑点的猜想与思考,把精神的触角伸向自然与社会的方方面面,其中包括对生活的偶然性与命运的必然性的问题、对生命在个体死亡之后永恒延续的问题、对自然与机械性现实的对立问题、对文学创新精神与陈旧规范相冲突的问题、对女性反抗男性观念的问题等,进行了意义重大的体验与感悟。解题 在作者看来 ,墙上的斑点究竟是什么毫无意义,它与一切具体事物的联系也不重要。真正有意义或者说至关重要的是它所激起的人的意识活动与意识反应。这实际上是在证明,人的精神活动比枯燥的现实更丰富、更生动、更重要。 作者对墙上的斑点最初的猜测是钉子,而最终告诉我们的是蜗牛,在英文里,钉子(nail)和蜗牛(snail)只有一个字母“S”的差别,作者这样设计有何用意?

【提示】 这是作者为小说预设的一个讽喻,是作者美学思想与人生观念的反映。在作者看来,墙上的斑点究竟是什么毫无意义,它与一切具体事物的联系也不重要。真正有意义或者说至关重要的是它所激起的人的意识活动与意识反应。这实际上是在证明,人的精神活动比枯燥的现实更丰富、更生动、更重要。 读了《墙上的斑点》后,想一想意识流小说和传统小说相比,有哪些不同。 开端 发展 高潮 结局传统

小说情节:

人物:

环境:姓氏名号 身份地位 服饰状貌

言谈举止 喜怒哀乐 理想情操……

自然环境、社会环境 1?意识流小说打破了传统小说由作家出面介绍人物、安排情节、评论人物的心理活动的方式,重在表现人物的各种意识流动的过程。 2?自由联想是意识流小说的又一艺术特征。 3?打破时空界限,进行立体交叉式的叙述以及多层次结构是意识流小说的又一特点。 4?伍尔夫否定生活的客观性和现实性,强调“内心真实”。 拓展训练 意识流小说注重探索人的灵魂世界,往往通过人的内心独白和自由联想来发掘人的内心深层的奥秘。人物的意识流动不受客观时空的限制,有很大跳跃性。按照意识流小说的这一特点,自拟题目,练习写一篇描绘人的心理意识流动的短文。 《 墙上的斑点》同步练习1.下列加粗字的注音全都正确的是( )

A.箭镞(zhú) 古冢(zhǒng) 湛蓝(zhàn) 呆滞(zì)

B.芜菁(jīng) 噩梦(è) 凛冽(liè)

C.砾石(lì) 脚踝(guǒ) 诧异(chà) 拮据(jié)

D.罹难(lí) 窸窣(xī sū) 山脉(mài) 盔甲(kuī) 2.依次填入下面各句横线上的词语,恰当的一组是( )

①我们对实干家总_______稍有一点轻视——我们认为这类人不爱思索。

②我还喜欢去想这棵树像一根空荡荡的桅杆_______在整夜不停地滚动着的大地上。

③开头几天,他们没有遇到什么了不起的_______,从那里沿着野橘林间的一条小道进入大森林。

④人们感到惊异的是他们怎么会找到这个_______在沉睡的沼泽地中的村庄的,吉卜赛人道出了真情,是小鸟的歌声为他们指的路。

A.未免 竖立 阻碍 湮没 B.不免 树立 阻碍 淹没

C.不免 竖立 障碍 湮没 D.未免 树立 障碍 淹没3.下列各句中加粗的成语,使用恰当的一句是( )

A.李书记平时讲话声音不大,但在大会上作起报告来却声如洪钟,如雷贯耳。

B.开学已经一个多月了,班主任魏老师依然久假不归,同学们早已望眼欲穿了。

C.细菌的活动范围极大,无所不至。

D.小时候,父亲对我们兄弟三人从没有过好脸色,有时耳提面命,甚至棍棒相加。 4.下列各组词语中,没有错别字的一组是( )

A.就范 孤注一掷 提炼 成群结对

B.部暑 两全齐美 广袤 掉以轻心

C.追溯 揆情度理 零售 拾人牙慧

D.缥缈 振聋发聩 毕竟 引疚自责7、联系叙述视角,说说小说情节发生的地点为何选择在桥边而不选择“老人”的家乡?

参考答案:

叙述视角是小说开始时给自己找一个叙述的身份和位置。本小说叙述的身份是一个充当侦察兵的“我”,而充当侦察兵的“我”的位置是移动的路上,桥边是很符合经过这个逻辑的,故而选择在桥边。 而“老人”的家乡,除非巧合侦察兵的“我” 是不会经过的。8、小说一开头,便写那车队人流蜂拥过河的画面,写那个孤零零坐在桥畔的老人,写作效果如何?

参考答案:这样的开头既真实地描绘出了大敌将临、人们仓皇逃命的战时景象,也鲜明地勾画出了这个满身尘土、疲惫不堪的孤老头的人物形象,给小说创造了悲凉的气氛。

9、小说一开头几次写“一丝笑容”反映了老人怎样的内心世界?

参考答案:尽管战祸临头,但一提到自己的故乡,老人由衷地露出了笑意,反映了老人内心对故乡的感情,这也是千千万万战时的人们对故乡的眷恋之情。10、全篇是用什么手法写出老人的内心世界的?

参考答案:作者没有直接去描写老人的内心世界,而是通过对话描写和景物描写写出了老人的心理。老人在和士兵的对话中,“我一直在照管些动物”这句话反复出现,表明了老人在生活中失去最后慰藉时的悲痛和绝望。小说的结尾写出了“阴霾密布、云幕低垂、一片灰暗”的画面、一个瘫倒在桥畔路旁的老人,淡淡几笔写景,烘托出了一个孤身老头在战火纷飞、人们竞相逃命时所特有的孤独、悲凉的内心世界。 澳门名称之由来 11、为下则短文拟写一个概括该文内容的标题,

“澳”字的本意,指海边弯曲可以停船的地方,在古代,又指对外通商的地方。“澳门”这一称呼的由来,一种说法是,因为这个被用做“澳”的港口有两座山对峙,好像一座门,所以就叫做“澳门”了。也有人认为,珠江口外许多水道的出口都叫“门”,如虎门、横门、磨刀门等,澳门的得名不过是习惯罢了。

2.?理解“斑点”这一形象在结构上的作用;??

3.?比较意识流小说与传统小说的不同之处;??

4.?训练辐射式联想能力。重点:

独特的艺术构思和结构形式。??

难点:

意识流小说的特点。作者1882-1941;其父是一位学识渊博、颇有声望的哲学家和评论家;自幼身体孱弱,未上学;具有丰富的精神世界和细腻敏感的性格;精神分裂症多次发作;41年投河自尽。

1941年3月28日,一位拥有高贵典雅气质的贵族妇女,在她的上衣口袋里装满鹅卵石,然后毫无留恋地走进了英国罗德梅尔附近萨塞克斯乡间住处旁的乌斯河,慢慢地沉入那条波光中的河流,沉人生命黑暗而神秘的本原……

她有白天鹅一样的美丽容颜,有幸福美满的婚姻,有一部部优秀的小说……她活着时,为世人创造了一部部不朽的著作, 即使死也要让一条原本寻常的河流从此名扬天下。她就是被誉为现代小说高贵的女祭司,意识流文学的创始人,伟大的女权主义者弗吉尼亚·伍尔夫。 弗吉尼亚·伍尔夫(1882-1941)是英国现代著名的女小说家、评论家和散文作者。弗吉尼亚·伍尔夫的小说创作实践推动了现代小说的发展,她的理论进一步巩固了意识流小说的地位,她的影响在文学上经久不衰。但是,40年代到60年代,在英国对伍尔夫的评价一直偏低。从70年代起,英国文学研究领域却突发了对她重新研究的兴趣,甚至对她的“发疯”、相貌、癖性、爱好、私生活等等都有人进行专题研究。弗吉尼亚·伍尔夫已成为英国文学界的一位传奇人物。

·伍尔夫生于伦敦,自幼身体孱弱,未上学,在家跟着学识渊博、颇有声望的父亲读书。当时许多学者名流是她家的常客。家境的富裕、父亲的博学、家藏书籍的丰富以及学者名流的影响熏陶,使她具有丰富的精神世界和细腻敏感的性格。1904年父亲去世后,她的家就成了“布卢姆斯伯里团体”的活动场所。这个文学团体的成员时常在一起讨论问题,反对当时的社会风尚,反对文学艺术方面的清规戒律,提倡自由探索。这个团体对她本人后来的创作思想和创作技巧有影响,1912年,弗吉尼亚与伦纳德 结婚。在丈夫的鼓励下,伍尔夫开始创作小说。

伍尔夫自幼精神比较脆弱,精神分裂症曾多次发作。进人30年代之后,病情日益恶化,但她仍奋力写作经常在一本书写完之前就开始酝酿新作,但每写成一部作品总是感到不满意,情绪时常处于困惑和消沉的状态。1941年3月,伍尔夫由于对刚完成的小说《幕间》不满意,又因为“二战”战火已燃烧到英国,更由于她确信自己的精神分裂症即将复发,便留下一纸绝命书,感谢丈夫多年对她的关怀和照顾,随后就投河自尽。

伍尔夫的主要作品有《墙上的斑点》《海浪》《到灯塔去》《雅格布的房间》《达洛卫夫人》,散文集《普通读者》两部。 墙上的斑点想了一生

她疯了,不,她摔碎了闹钟?

婚姻是一只闷盒子

只能看不能想:回形针

房间被布置以蝴蝶标本

抽一支烟,从侧面去观察男人

早晨需要阿司匹林

哦,一只患了抑郁症的花瓶

喜欢带有尼古丁味道的男人喜欢优雅的手势弗吉尼亚·伍尔夫现代诗人宋毅烈“让我们谈谈眩晕症吧

或者避孕药如何使用”

她害怕套间,抽屉

她说尖叫吧:女人应该歇斯底里

?坏天气,潮湿的婚姻

她对安眠药的依赖性

?她偶尔谈到孩子

她的子宫忧郁症:耽于幻想

和自我封闭

他疯了,不,她摔碎了闹钟 伍尔夫的小说理念: 伍尔夫否定生活的客观性和现实性,强调“ 内心真实” 。她认为在一个普通的日子里,一个普通人的“头脑接受着千千万万个印象——细小的 、奇异的倏忽即逝的 ,或者用锋利的钢刀刻下来的。这些印象来自四面八方 ,宛如一阵阵不断坠落的无数微尘 ” 这就是真实的生活。因此,视接近生活的本来面目为己任的作家,就应该深入到人物的意识深层 , “按照那些微尘纷纷坠落到人们头脑中的顺序,把它们记录下来” ,“追踪它们的这种运动模式”。 弗吉尼亚·伍尔夫她终生致力于小说写作的形式与技巧的研究。在小说创作实践中追随英国最重要、最有影响的小说家詹姆斯·乔伊斯(JamesJoyce,1882-1941),运用“意识流”技巧来探索文学表现的新方法,取得了突出的成绩,这使她成为现代西方文化的代表性人物之一。

与

爱尔兰的詹姆斯·乔伊斯(《尤利西斯》)

美国的威廉·福克纳(《喧哗与骚动》)

并称为“意识流小说三杰”。福克纳 福克纳(l897-1962) ,美国作家 ,出身名门望族。海明威的朋友,代表作是意识流小说《喧哗与骚动》,书名出自莎士比亚悲剧《麦克白》中麦克白的独白。小说从内容到形式都体现了这种痴人说梦式的喧嚣和混乱,体现了美国南方没落世家中人生的无意义和深刻的精神危机。1949年凭借作品《我弥留之际》获诺贝尔文学奖。乔伊斯(1882-1941),爱尔兰人。二十世纪最伟大的作家之一,一生饱受疾病折磨,勤奋写作。代表作是《尤利西斯》以时间为顺序,描述了苦闷彷徨的都柏林小市民、广告推销员布卢姆于1904年6月16日一昼夜之内在都柏林的种种日常经历。小说的题目来源于希腊神话中的英雄奥德修斯(拉丁名为尤利西斯)。 意识流小说是20世纪初在欧美文坛上出现的一个文学流派,它以法国现代哲学家亨利柏格森的直觉主义和心理时间观为哲学背景,以奥地利心理学家佛洛伊德的精神分析学说为心理学基础,创作上侧重于描绘人类意识流动,揭示人的精神存在. “意识流”一词是小说家亨利·詹姆士的兄弟、心理学家威廉·詹姆士提出来的。指人的思想 或感觉的持续流动。它以英国为中心,盛行于20世纪20~40年代的欧美文坛。 意识流小说打破了传统小说按故事情节发生的先后次序或是按情节之间的逻辑联系而形成的单一的、直线发展的结构,故事的叙述不是按时间进展依次循序直线前进,而是随着人的意识活动,通过自由联想来组织故事。意识流小说中故事的安排和情节的衔接,一般不受时间、空间或逻辑、因果关系的制约,往往表现为时间、空间的跳跃、多变,前后两个场景之间缺乏时间、地点方面的紧密的逻辑联系。时间上常常是过去、现在、将来交叉或重叠。但这样的作品也不是毫无组织的一片混乱,自由联想也不是毫无依据或漫无边际。这种小说常常是以一件当时正在进行的事件为中心,通过触发物的引发,人的意识活动不断地向四面八方发散又收回,经过不断循环往复,形成一种枝蔓式的立体结构。 伍尔夫强调“内心真实”,创造了意识流这种心理小说的样式。她认为,现代小说创作,不应像传统小说那样停留在对客观事物的表面摹写上,而是要描写生活的内在真实。这种内在真实就是人们内心深处的“变化多端、不可名状、难以界说的内在精神”。小说家就要抛弃常规,按照那些微尘坠落到人头脑中的顺序,把它们记录下来。这就是意识的流动。按照这种模式,先前传统小说中的外在现实、故事发生的场所、社会背景都不重要了,最重要的是情景或细节在意识中留下痕迹。传统小说也有心理描写,但这些心理描写均服从于、服务于典型人物的塑造,它是依附于人物、情节或环境的。而意识流小说中的人物心理意识流动则是小说的中心,本身就是独立的事件,居于作品的主体位置。 1.对“内心真实”的流动的记录 2 .内心独白的手法?3.时序的颠倒和溶合 “意识流” 小说特征代表作家作品:

(法)普鲁斯特《追忆似水年华》;

(英)乔伊斯《尤利西斯》和伍尔夫;

(美)威廉·福克纳《喧哗与骚动》。除此外,意识流小说还有以下特点记录意识流程 取消故事情节

直面心灵世界 淡化人物形象

叙述跳跃穿插 打破因果联系 《墙上的斑点》

无故事情节

无环境描写

无具体人物形象无意识的幻觉

“我”的精神世界 意识流小说写作技巧1.内心独白

2.自由联想:睹物生情,有感而发,不断产生新的思绪。

3.蒙太奇

法语montage的译音,原是法语建筑学上的一个术语,意为构成和装配。后被借用过来,引申用在电影上就是剪辑和组合,表示镜头的组接。

改变线形叙述方式,以跳跃、穿插的方式展现精神世界的复杂性。

4、视角转换:联想过程中时空视角不断转换。 一哄(hòng)而上 簇(cù)拥

肖(xiào)像 赝(yàn)品 别墅(shù)

铁箍(gū) 芜菁(jīng) 茎(jīng)干

古冢(zhǒng) 箭镞(zú) 女仆(pú)

鳍(qí)翅 纤(xiān)维 呆滞(zhì)

鬈发 一瞬即逝 倾泻而下 花穗 都铎王朝 桅杆

字音小说内容 女主人公冬日里坐在壁炉前吸烟,透过烟雾,看到墙上的一个斑点。她反复猜想它是什么,于是无数“无意识的幻觉”像潮水一般“一哄而上”。斑点究竟是什么?结构内容 从文中内容推测,主人公可能是一位女性,一位妻子,但这并不重要。 具体地说,课文中主人公对于斑点的猜测共有六次: 最后,终于发现,墙上的斑点原来是一只蜗牛。 结构特点: 以一个支点为轴心向四周辐射,是这篇小说的独特结构形式。“墙上的斑点”是一个象征性意象,代表着现象世界。在结构上它是作者进人心理世界的一个跳板或者支点。也就是说,作品中的人物是从墙上的那个斑点出发而产生出许多联想的;而每一段落的联想又都是以这个斑点作为支点而生发开去的。从支点出发,弹出思绪,再返回支点,再弹出思绪……如此循环往复,表现出了人物瞬息变化的意识活动。这种以斑点为中心的纷繁的意识活动形成了一种立体的辐射结构,正如有的学者所说,好似一朵由若干片花瓣围绕着花蕊的盛开的鲜花。整个叙述貌似散漫无羁,实则结构对称,构思严谨。

本文大量运用了自由联想的手法,对其特点和方法,请试作分析。

【提示】斑点的作用:

“斑点”在整个叙事中起到联结全篇的结构作用。“斑点”是我的意识流动和转向的结,正是通过这个“结”才把人物意识中众多互不关联的零碎思绪连成了一体,相对于传统小说的情节结构,人们称之为“心理结构”。人物心理意识的流动是小说的主体,在本部小说中主要采用了内心独白和自由联想的表现手法来反映意识流动的过程。主 题 作者通过对墙上斑点的猜想与思考,把精神的触角伸向自然与社会的方方面面,其中包括对生活的偶然性与命运的必然性的问题、对生命在个体死亡之后永恒延续的问题、对自然与机械性现实的对立问题、对文学创新精神与陈旧规范相冲突的问题、对女性反抗男性观念的问题等,进行了意义重大的体验与感悟。解题 在作者看来 ,墙上的斑点究竟是什么毫无意义,它与一切具体事物的联系也不重要。真正有意义或者说至关重要的是它所激起的人的意识活动与意识反应。这实际上是在证明,人的精神活动比枯燥的现实更丰富、更生动、更重要。 作者对墙上的斑点最初的猜测是钉子,而最终告诉我们的是蜗牛,在英文里,钉子(nail)和蜗牛(snail)只有一个字母“S”的差别,作者这样设计有何用意?

【提示】 这是作者为小说预设的一个讽喻,是作者美学思想与人生观念的反映。在作者看来,墙上的斑点究竟是什么毫无意义,它与一切具体事物的联系也不重要。真正有意义或者说至关重要的是它所激起的人的意识活动与意识反应。这实际上是在证明,人的精神活动比枯燥的现实更丰富、更生动、更重要。 读了《墙上的斑点》后,想一想意识流小说和传统小说相比,有哪些不同。 开端 发展 高潮 结局传统

小说情节:

人物:

环境:姓氏名号 身份地位 服饰状貌

言谈举止 喜怒哀乐 理想情操……

自然环境、社会环境 1?意识流小说打破了传统小说由作家出面介绍人物、安排情节、评论人物的心理活动的方式,重在表现人物的各种意识流动的过程。 2?自由联想是意识流小说的又一艺术特征。 3?打破时空界限,进行立体交叉式的叙述以及多层次结构是意识流小说的又一特点。 4?伍尔夫否定生活的客观性和现实性,强调“内心真实”。 拓展训练 意识流小说注重探索人的灵魂世界,往往通过人的内心独白和自由联想来发掘人的内心深层的奥秘。人物的意识流动不受客观时空的限制,有很大跳跃性。按照意识流小说的这一特点,自拟题目,练习写一篇描绘人的心理意识流动的短文。 《 墙上的斑点》同步练习1.下列加粗字的注音全都正确的是( )

A.箭镞(zhú) 古冢(zhǒng) 湛蓝(zhàn) 呆滞(zì)

B.芜菁(jīng) 噩梦(è) 凛冽(liè)

C.砾石(lì) 脚踝(guǒ) 诧异(chà) 拮据(jié)

D.罹难(lí) 窸窣(xī sū) 山脉(mài) 盔甲(kuī) 2.依次填入下面各句横线上的词语,恰当的一组是( )

①我们对实干家总_______稍有一点轻视——我们认为这类人不爱思索。

②我还喜欢去想这棵树像一根空荡荡的桅杆_______在整夜不停地滚动着的大地上。

③开头几天,他们没有遇到什么了不起的_______,从那里沿着野橘林间的一条小道进入大森林。

④人们感到惊异的是他们怎么会找到这个_______在沉睡的沼泽地中的村庄的,吉卜赛人道出了真情,是小鸟的歌声为他们指的路。

A.未免 竖立 阻碍 湮没 B.不免 树立 阻碍 淹没

C.不免 竖立 障碍 湮没 D.未免 树立 障碍 淹没3.下列各句中加粗的成语,使用恰当的一句是( )

A.李书记平时讲话声音不大,但在大会上作起报告来却声如洪钟,如雷贯耳。

B.开学已经一个多月了,班主任魏老师依然久假不归,同学们早已望眼欲穿了。

C.细菌的活动范围极大,无所不至。

D.小时候,父亲对我们兄弟三人从没有过好脸色,有时耳提面命,甚至棍棒相加。 4.下列各组词语中,没有错别字的一组是( )

A.就范 孤注一掷 提炼 成群结对

B.部暑 两全齐美 广袤 掉以轻心

C.追溯 揆情度理 零售 拾人牙慧

D.缥缈 振聋发聩 毕竟 引疚自责7、联系叙述视角,说说小说情节发生的地点为何选择在桥边而不选择“老人”的家乡?

参考答案:

叙述视角是小说开始时给自己找一个叙述的身份和位置。本小说叙述的身份是一个充当侦察兵的“我”,而充当侦察兵的“我”的位置是移动的路上,桥边是很符合经过这个逻辑的,故而选择在桥边。 而“老人”的家乡,除非巧合侦察兵的“我” 是不会经过的。8、小说一开头,便写那车队人流蜂拥过河的画面,写那个孤零零坐在桥畔的老人,写作效果如何?

参考答案:这样的开头既真实地描绘出了大敌将临、人们仓皇逃命的战时景象,也鲜明地勾画出了这个满身尘土、疲惫不堪的孤老头的人物形象,给小说创造了悲凉的气氛。

9、小说一开头几次写“一丝笑容”反映了老人怎样的内心世界?

参考答案:尽管战祸临头,但一提到自己的故乡,老人由衷地露出了笑意,反映了老人内心对故乡的感情,这也是千千万万战时的人们对故乡的眷恋之情。10、全篇是用什么手法写出老人的内心世界的?

参考答案:作者没有直接去描写老人的内心世界,而是通过对话描写和景物描写写出了老人的心理。老人在和士兵的对话中,“我一直在照管些动物”这句话反复出现,表明了老人在生活中失去最后慰藉时的悲痛和绝望。小说的结尾写出了“阴霾密布、云幕低垂、一片灰暗”的画面、一个瘫倒在桥畔路旁的老人,淡淡几笔写景,烘托出了一个孤身老头在战火纷飞、人们竞相逃命时所特有的孤独、悲凉的内心世界。 澳门名称之由来 11、为下则短文拟写一个概括该文内容的标题,

“澳”字的本意,指海边弯曲可以停船的地方,在古代,又指对外通商的地方。“澳门”这一称呼的由来,一种说法是,因为这个被用做“澳”的港口有两座山对峙,好像一座门,所以就叫做“澳门”了。也有人认为,珠江口外许多水道的出口都叫“门”,如虎门、横门、磨刀门等,澳门的得名不过是习惯罢了。