2016春高中北师大版语文(选修《20世纪中国短篇小说选读》)教学课件:第2课《萧萧》 (共44张PPT)

文档属性

| 名称 | 2016春高中北师大版语文(选修《20世纪中国短篇小说选读》)教学课件:第2课《萧萧》 (共44张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-07-18 05:48:00 | ||

图片预览

文档简介

课件44张PPT。 《萧萧》 沈从文学习目标

1. 熟读课文,体会20世纪初湘西的淳朴民风和原始的社会状态。

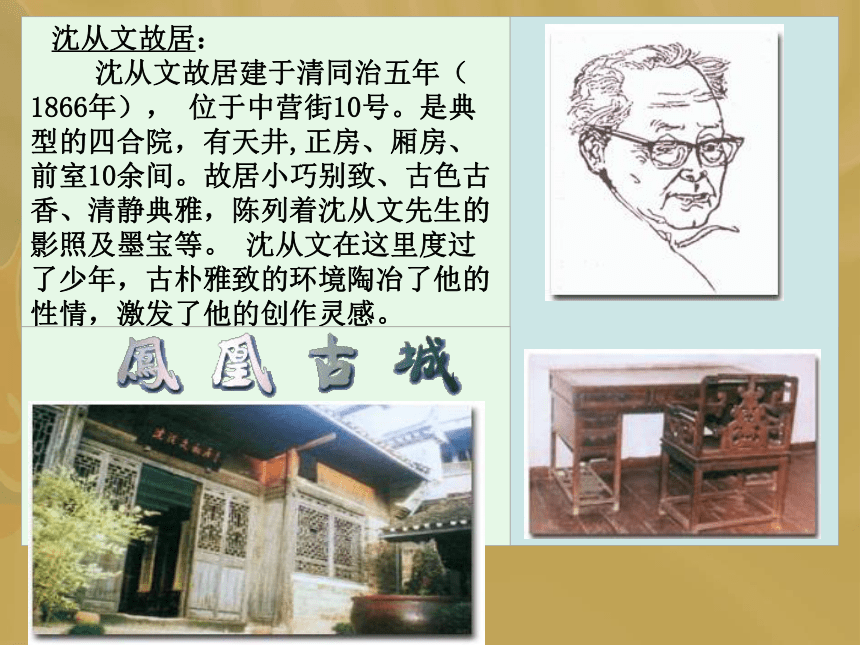

2.了解乡土文学的特色,对沈从文的乡土小说作一定的探讨和了解。重难点了解乡土文学的特色,对沈从文的乡土小说作一定的探讨和了解。一、作者生平 沈从文(1902-1988)原名沈岳焕,苗族湖南凤凰县人。

14岁时,他投身行伍,浪迹湘川黔边境地区,15岁随军外出,曾做过上士,后来以书记名义随大军在边境剿匪,又当过城区屠宰税务员。看尽人世黑暗而产生厌恶心理。

一、作者生平 接触新文学后,于1923年寻至北京,欲入大学而不成,窘困中开始用“休芸芸”这一笔名进行创作。

至三十年代起他开始用小说构造他心中的“湘西世界”,完成一系列代表作,如《边城》《长河》,散文集《湘行散记》等。

他以“乡下人”的主体视角审视当时城乡对峙的现状,批判现代文明在进入中国的过程中所显露出的丑陋,这种与新文学主将们相悖反的观念大大丰富了现代小说的表现范围。

作家沈从文沈从文抗战爆发后到西南联大任教,1946年回到北京大学任教。 沈从文建国后在中国历史博物馆和中国社会科学院历史研究所工作,主要从事中国古代服饰的研究,1988年病逝于北京。

学术专著

《唐宋铜镜》《龙凤艺术》

《战国漆器》

《中国古代服饰研究》等 作品沈从文一生创作的结集约有80多部,是现代作家中成书最多的一位。

早期的小说集有《蜜柑》《雨后及其他》《神巫之爱》等。

30年代后,他的创作显著成熟,主要成集的有:

小说《龙朱》《旅店及其他》《石子船》《虎雏》《阿黑小史》《月下小景》《八骏图》《如蕤集》《从文小说习作选》《新与旧》《主妇集》《春灯集》《黑凤集》等,中长篇《阿丽思中国游记》《边城》《街》《长河》

散文《从文自传》《记丁玲》《湘行散记》《湘西》

文论《废邮存底》及续集、《烛虚》《云南看云集》等。

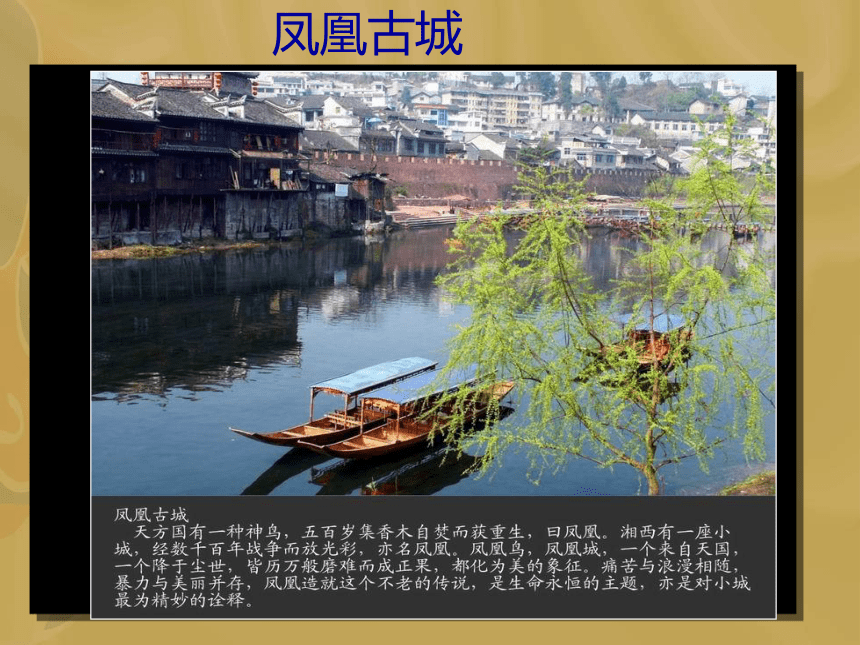

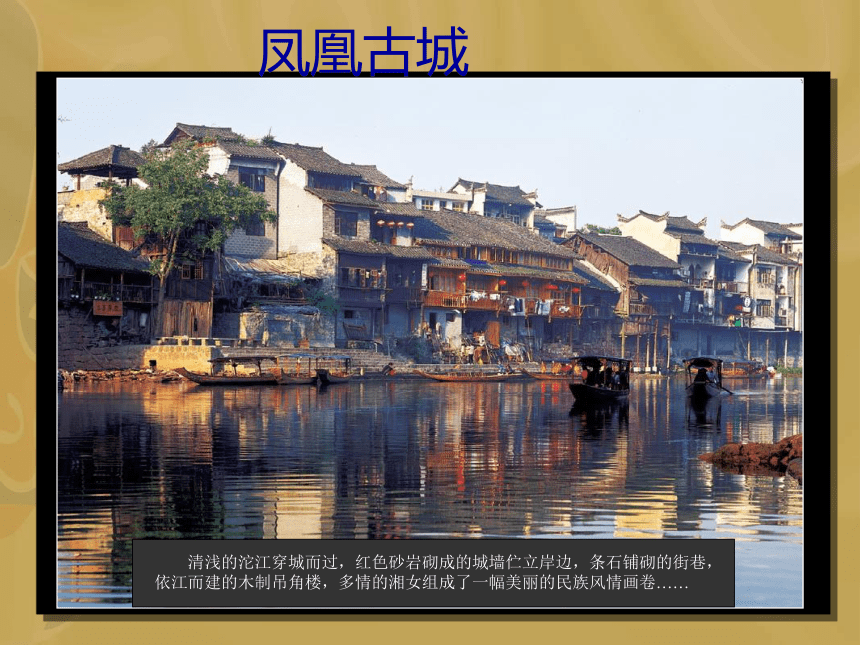

凤凰古城凤凰古城 清浅的沱江穿城而过,红色砂岩砌成的城墙伫立岸边,条石铺砌的街巷,依江而建的木制吊角楼,多情的湘女组成了一幅美丽的民族风情画卷……沈从文与张兆和 张家四姐妹,指的是苏州合肥张家。出身名门,曾祖张树声是晚清高官,父亲张吉友是民初教育家。

四姐妹则是第一批中国公学预科女生。她们是:大姐张元和(嫁昆曲名家顾传玠),二姐张允和(嫁给语言学家周有光),三姐张兆和,四妹张充和(嫁德裔美籍汉学家傅汉思)。前面三个姐妹,嫁的都是当时社会名流。

而三姐张兆和,因为沈从文的追求,名声最响。张兆和在中国公学曾夺得女子全能第一名,她聪明可爱,单纯任性。被广大男生雅称为“黑凤”“黑牡丹”。

在中国近代史上知名程度仅次于宋家三姐妹。沈从文与夫人张兆和沈从文夫妇晚年近照 四、作者作品 《边城》代表作;

发表于1934年

湘西世界和谐的生命形态。纯净自然,诗意的自然环境与人类社会。

曲折爱情:青山,绿水,老船公,翠翠,天保,傩送……

悲剧告终边城剧照

沈从文是中国二十世纪其中一位杰出而重要的作家。这位曾经表示自己“对农人与兵士,怀了不可言说的温爱”的作家,出生于湘西落后的穷乡僻壤,在其散文与小说总是流露出对湘西的人与物的关爱,对家乡的真朴感情有十分直接的流泄。 ??

创作创作 沈从文由于其的创作风格的独特,在中国文坛中被誉为“乡土文学之父”。

从作品到理论,沈从文后来完成了他的湘西系列,乡村生命形式的美丽,以及与它的对照物城市生命形式批判性结构的合成,提出了他的人与自然“和谐共存”的,本于自然,回归自然的哲学。

“湘西”所能代表的健康、完善的人性,一种“优美和健康和自然,而又不悖乎人性的人生形式”,正是他的全部创作要负载的内容。在沈从文看来,“城市”是民族文化的歧路,“现代化”是人类退化的根源。他要为现代的都市人呈现另一种生活、另一种人情。在他看来,乡下原始、淳朴、自然的人性和人生,才是民族理想的精神和人生状态,他要展现这种人生的境界,为民族灵魂的再造提供他独特的方案。他常常说,他的创作是建“希腊小庙”“这神庙里供奉的是‘人性’”。我们需注意的是,沈从文所醉心的人性,与五四启蒙主义崇尚的人性是有区别的。沈从文强调的人性,基本不包含理性,是特指自然状态的人性;与浪漫主义者不同的是,他崇尚的自然人性,又主要不是心灵的自由激情,而是原始的野性的生命力。阅读《萧萧》《萧萧》创作背景 《萧萧》作于1929年,沈从文在这篇小说里保留了一贯的作风,而那就是竭力表现乡下人物“更有人性、更近人情”的品质。

小说的情节:讲述含苞待放的湘女萧萧嫁给一个只有三岁的孩童做童养媳,后来被长工花狗诱逼偷吃禁果,身怀有孕,事情败露后,幸而老婆婆心慈手软,没让当地人按习俗处死她,还让她生下孩子,孩子才几岁时,萧萧又为自己的孩子娶了一房童养媳。

《萧萧》:

小说的三个主要线索:

一、萧萧嫁作童养媳;

二、萧萧被花狗诱奸;

三、乡下人对萧萧失身的反应。

(一)课文分析:

平和的陈述句,定下小说基调:

“乡下人吹唢呐接媳妇,到了十二月是成天会有的事情。”

小说《萧萧》,从萧萧的出嫁开始。萧萧的故事——前景小说的叙事从以下几个方面:

1.萧萧的出嫁——不为婚姻愁烦

“这个女人没有母亲,从小寄养到伯父种田的庄子上,出嫁只是从这家转到那家。”

“萧萧做媳妇时年纪十二岁,有一个小丈夫,年纪三岁。”

2.萧萧的成长——原生的、自然的

“几次降霜落雪,几次清明谷雨,一家人都说萧萧是大人了。天保佑,喝冷水,吃粗砺饭,四季无疾病,倒发育得这样快。” 萧萧的故事——前景 3.萧萧与花狗——听从自然人性的召唤

“她有时觉得害怕,不许丈夫走开;有时又象有了花狗在身边,打发丈夫走去反倒好一点。”

4.萧萧变成妇人——没有强烈的贞洁观

“终于有一天,萧萧就给花狗变成妇人了。”

5.萧萧面对礼法——消极执行,有惊无险

“看是沉潭还是发卖?”伯父不忍将萧萧沉潭,而发卖也找不到人家,萧萧就又住下了,丈夫与她还是象姐弟一般,家人依旧对她好,住到生了个儿子。

萧萧的故事——前景小说的结局——自然人性的胜利

“这一天,萧萧抱了自己新生的月毛毛,却在屋前榆蜡树篱笆看热闹,同十年前抱丈夫一个样子。”(原作结尾)

矛盾置于情节与细节之后:萧萧的成长:原生的、自然的,无自觉的反抗。

成长中的自然的人性??婚姻制度、礼法制度(男小女大:丈夫??花狗)。

萧萧的命运偶然性;

仿佛幸运;

外在力量的摆布

快乐----无知;麻木.思想:人性的悲剧田园牧歌

{“我要表现的本是一种‘人生的形式’,一种‘优美,健康,自然,而又不悖乎人性的人生形式’” }

小说在设计上宽和从容、情节舒缓、细节丰富,给人以美的享受

自然与人为的冲突

用天然的人性对抗婚姻制度,用农人纯仆的天性对抗礼法制度。

人性的悲剧以喜剧写悲剧

萧萧的快乐里头潜伏着无知与麻木

萧萧的自然人性带着蒙昧的面目

萧萧的命运带有很大的偶然性

萧萧的喜剧结局加强悲剧性

作者对萧萧的命运的态度: 萧萧天真、善良的天然之美,在那种偏僻的山村吸引了人们的原始的爱美之心,但这种美经过人性糟蹋,被摧残,是萧萧不可对抗的命运,命运让没有受到教育的天性无法摆脱······

主旨:描写人性;

思考与表现人性;

欢喜的结局:

a. 肯定自主自为、自然形态的爱;

b. 显示出 “神即自然”思想。

c. 现代理性的缺乏,使其最终无法摆脱自身的悲剧命运。艺术特色:描写人性:

a.态度宽和,笔致从容;

b.情节舒缓,细节丰富而微妙;

c.一曲牧歌,有沉痛与疑问,总体明朗优美。

以社会风俗为浓厚背景的人物画:

a.大量笔墨用于风俗描绘;

b.在人物命运和风俗场景间进行精细的结构处理;

c.笔锋往返,跌宕有致,灵便活泼。(二)难点讨论

阅读沈从文的《边城》,结合《萧萧》说说作家笔下的“湘西世界”有哪些特点?《边城》的“化外之境”,表现了原始、质朴、和谐的“生命形态”。《萧萧》中“化外之境”已经注入了宗法制社会的内容,而且现代文明也开始渗入。相关艺术作品展示

1.沈从文图传

2.电影《湘女萧萧》

电影《湘女萧萧》剧照八、阅读延伸 断章 卞之琳你站在桥上看风景,

看风景的人在楼上看你。

明月装饰了你的窗子,

你装饰了别人的梦。戴望舒《雨巷》撑着油纸伞,独自

彷徨在悠长、悠长

又寂寥的雨巷,

我希望逢着

一个丁香一样地

结着愁怨的姑娘。

她是有

丁香一样的颜色,

丁香一样的芬芳,

丁香一样的忧愁,

在雨中哀怨,

哀怨又彷徨;她彷徨在这寂寥的雨巷,

撑着油纸伞

像我一样,

像我一样地

默默彳亍着,

冷漠,凄清,又惆怅。

她默默地走近

走近,又投出

太息一般的眼光,

她飘过,

像梦一般地,

像梦一般地凄婉迷茫;像梦中飘过

一枝丁香地,

我身旁飘过这女郎;

她静默地远了,远了

到了颓圮的篱墙,

走尽这雨巷。

在雨的哀曲里,

消了她的颜色,

散了她的芬芳,

消散了,甚至她的

太息般的眼光,

丁香般的惆怅。撑着油纸伞,独自

彷徨在悠长、悠长

又寂寥的雨巷,

我希望飘过

一个丁香一样地

结着愁怨的姑娘。

凤凰古城

1. 熟读课文,体会20世纪初湘西的淳朴民风和原始的社会状态。

2.了解乡土文学的特色,对沈从文的乡土小说作一定的探讨和了解。重难点了解乡土文学的特色,对沈从文的乡土小说作一定的探讨和了解。一、作者生平 沈从文(1902-1988)原名沈岳焕,苗族湖南凤凰县人。

14岁时,他投身行伍,浪迹湘川黔边境地区,15岁随军外出,曾做过上士,后来以书记名义随大军在边境剿匪,又当过城区屠宰税务员。看尽人世黑暗而产生厌恶心理。

一、作者生平 接触新文学后,于1923年寻至北京,欲入大学而不成,窘困中开始用“休芸芸”这一笔名进行创作。

至三十年代起他开始用小说构造他心中的“湘西世界”,完成一系列代表作,如《边城》《长河》,散文集《湘行散记》等。

他以“乡下人”的主体视角审视当时城乡对峙的现状,批判现代文明在进入中国的过程中所显露出的丑陋,这种与新文学主将们相悖反的观念大大丰富了现代小说的表现范围。

作家沈从文沈从文抗战爆发后到西南联大任教,1946年回到北京大学任教。 沈从文建国后在中国历史博物馆和中国社会科学院历史研究所工作,主要从事中国古代服饰的研究,1988年病逝于北京。

学术专著

《唐宋铜镜》《龙凤艺术》

《战国漆器》

《中国古代服饰研究》等 作品沈从文一生创作的结集约有80多部,是现代作家中成书最多的一位。

早期的小说集有《蜜柑》《雨后及其他》《神巫之爱》等。

30年代后,他的创作显著成熟,主要成集的有:

小说《龙朱》《旅店及其他》《石子船》《虎雏》《阿黑小史》《月下小景》《八骏图》《如蕤集》《从文小说习作选》《新与旧》《主妇集》《春灯集》《黑凤集》等,中长篇《阿丽思中国游记》《边城》《街》《长河》

散文《从文自传》《记丁玲》《湘行散记》《湘西》

文论《废邮存底》及续集、《烛虚》《云南看云集》等。

凤凰古城凤凰古城 清浅的沱江穿城而过,红色砂岩砌成的城墙伫立岸边,条石铺砌的街巷,依江而建的木制吊角楼,多情的湘女组成了一幅美丽的民族风情画卷……沈从文与张兆和 张家四姐妹,指的是苏州合肥张家。出身名门,曾祖张树声是晚清高官,父亲张吉友是民初教育家。

四姐妹则是第一批中国公学预科女生。她们是:大姐张元和(嫁昆曲名家顾传玠),二姐张允和(嫁给语言学家周有光),三姐张兆和,四妹张充和(嫁德裔美籍汉学家傅汉思)。前面三个姐妹,嫁的都是当时社会名流。

而三姐张兆和,因为沈从文的追求,名声最响。张兆和在中国公学曾夺得女子全能第一名,她聪明可爱,单纯任性。被广大男生雅称为“黑凤”“黑牡丹”。

在中国近代史上知名程度仅次于宋家三姐妹。沈从文与夫人张兆和沈从文夫妇晚年近照 四、作者作品 《边城》代表作;

发表于1934年

湘西世界和谐的生命形态。纯净自然,诗意的自然环境与人类社会。

曲折爱情:青山,绿水,老船公,翠翠,天保,傩送……

悲剧告终边城剧照

沈从文是中国二十世纪其中一位杰出而重要的作家。这位曾经表示自己“对农人与兵士,怀了不可言说的温爱”的作家,出生于湘西落后的穷乡僻壤,在其散文与小说总是流露出对湘西的人与物的关爱,对家乡的真朴感情有十分直接的流泄。 ??

创作创作 沈从文由于其的创作风格的独特,在中国文坛中被誉为“乡土文学之父”。

从作品到理论,沈从文后来完成了他的湘西系列,乡村生命形式的美丽,以及与它的对照物城市生命形式批判性结构的合成,提出了他的人与自然“和谐共存”的,本于自然,回归自然的哲学。

“湘西”所能代表的健康、完善的人性,一种“优美和健康和自然,而又不悖乎人性的人生形式”,正是他的全部创作要负载的内容。在沈从文看来,“城市”是民族文化的歧路,“现代化”是人类退化的根源。他要为现代的都市人呈现另一种生活、另一种人情。在他看来,乡下原始、淳朴、自然的人性和人生,才是民族理想的精神和人生状态,他要展现这种人生的境界,为民族灵魂的再造提供他独特的方案。他常常说,他的创作是建“希腊小庙”“这神庙里供奉的是‘人性’”。我们需注意的是,沈从文所醉心的人性,与五四启蒙主义崇尚的人性是有区别的。沈从文强调的人性,基本不包含理性,是特指自然状态的人性;与浪漫主义者不同的是,他崇尚的自然人性,又主要不是心灵的自由激情,而是原始的野性的生命力。阅读《萧萧》《萧萧》创作背景 《萧萧》作于1929年,沈从文在这篇小说里保留了一贯的作风,而那就是竭力表现乡下人物“更有人性、更近人情”的品质。

小说的情节:讲述含苞待放的湘女萧萧嫁给一个只有三岁的孩童做童养媳,后来被长工花狗诱逼偷吃禁果,身怀有孕,事情败露后,幸而老婆婆心慈手软,没让当地人按习俗处死她,还让她生下孩子,孩子才几岁时,萧萧又为自己的孩子娶了一房童养媳。

《萧萧》:

小说的三个主要线索:

一、萧萧嫁作童养媳;

二、萧萧被花狗诱奸;

三、乡下人对萧萧失身的反应。

(一)课文分析:

平和的陈述句,定下小说基调:

“乡下人吹唢呐接媳妇,到了十二月是成天会有的事情。”

小说《萧萧》,从萧萧的出嫁开始。萧萧的故事——前景小说的叙事从以下几个方面:

1.萧萧的出嫁——不为婚姻愁烦

“这个女人没有母亲,从小寄养到伯父种田的庄子上,出嫁只是从这家转到那家。”

“萧萧做媳妇时年纪十二岁,有一个小丈夫,年纪三岁。”

2.萧萧的成长——原生的、自然的

“几次降霜落雪,几次清明谷雨,一家人都说萧萧是大人了。天保佑,喝冷水,吃粗砺饭,四季无疾病,倒发育得这样快。” 萧萧的故事——前景 3.萧萧与花狗——听从自然人性的召唤

“她有时觉得害怕,不许丈夫走开;有时又象有了花狗在身边,打发丈夫走去反倒好一点。”

4.萧萧变成妇人——没有强烈的贞洁观

“终于有一天,萧萧就给花狗变成妇人了。”

5.萧萧面对礼法——消极执行,有惊无险

“看是沉潭还是发卖?”伯父不忍将萧萧沉潭,而发卖也找不到人家,萧萧就又住下了,丈夫与她还是象姐弟一般,家人依旧对她好,住到生了个儿子。

萧萧的故事——前景小说的结局——自然人性的胜利

“这一天,萧萧抱了自己新生的月毛毛,却在屋前榆蜡树篱笆看热闹,同十年前抱丈夫一个样子。”(原作结尾)

矛盾置于情节与细节之后:萧萧的成长:原生的、自然的,无自觉的反抗。

成长中的自然的人性??婚姻制度、礼法制度(男小女大:丈夫??花狗)。

萧萧的命运偶然性;

仿佛幸运;

外在力量的摆布

快乐----无知;麻木.思想:人性的悲剧田园牧歌

{“我要表现的本是一种‘人生的形式’,一种‘优美,健康,自然,而又不悖乎人性的人生形式’” }

小说在设计上宽和从容、情节舒缓、细节丰富,给人以美的享受

自然与人为的冲突

用天然的人性对抗婚姻制度,用农人纯仆的天性对抗礼法制度。

人性的悲剧以喜剧写悲剧

萧萧的快乐里头潜伏着无知与麻木

萧萧的自然人性带着蒙昧的面目

萧萧的命运带有很大的偶然性

萧萧的喜剧结局加强悲剧性

作者对萧萧的命运的态度: 萧萧天真、善良的天然之美,在那种偏僻的山村吸引了人们的原始的爱美之心,但这种美经过人性糟蹋,被摧残,是萧萧不可对抗的命运,命运让没有受到教育的天性无法摆脱······

主旨:描写人性;

思考与表现人性;

欢喜的结局:

a. 肯定自主自为、自然形态的爱;

b. 显示出 “神即自然”思想。

c. 现代理性的缺乏,使其最终无法摆脱自身的悲剧命运。艺术特色:描写人性:

a.态度宽和,笔致从容;

b.情节舒缓,细节丰富而微妙;

c.一曲牧歌,有沉痛与疑问,总体明朗优美。

以社会风俗为浓厚背景的人物画:

a.大量笔墨用于风俗描绘;

b.在人物命运和风俗场景间进行精细的结构处理;

c.笔锋往返,跌宕有致,灵便活泼。(二)难点讨论

阅读沈从文的《边城》,结合《萧萧》说说作家笔下的“湘西世界”有哪些特点?《边城》的“化外之境”,表现了原始、质朴、和谐的“生命形态”。《萧萧》中“化外之境”已经注入了宗法制社会的内容,而且现代文明也开始渗入。相关艺术作品展示

1.沈从文图传

2.电影《湘女萧萧》

电影《湘女萧萧》剧照八、阅读延伸 断章 卞之琳你站在桥上看风景,

看风景的人在楼上看你。

明月装饰了你的窗子,

你装饰了别人的梦。戴望舒《雨巷》撑着油纸伞,独自

彷徨在悠长、悠长

又寂寥的雨巷,

我希望逢着

一个丁香一样地

结着愁怨的姑娘。

她是有

丁香一样的颜色,

丁香一样的芬芳,

丁香一样的忧愁,

在雨中哀怨,

哀怨又彷徨;她彷徨在这寂寥的雨巷,

撑着油纸伞

像我一样,

像我一样地

默默彳亍着,

冷漠,凄清,又惆怅。

她默默地走近

走近,又投出

太息一般的眼光,

她飘过,

像梦一般地,

像梦一般地凄婉迷茫;像梦中飘过

一枝丁香地,

我身旁飘过这女郎;

她静默地远了,远了

到了颓圮的篱墙,

走尽这雨巷。

在雨的哀曲里,

消了她的颜色,

散了她的芬芳,

消散了,甚至她的

太息般的眼光,

丁香般的惆怅。撑着油纸伞,独自

彷徨在悠长、悠长

又寂寥的雨巷,

我希望飘过

一个丁香一样地

结着愁怨的姑娘。

凤凰古城