07 第一部分 第二章 课时5 地球的历史与地球的圈层结构 课件《高考快车道》2026高考地理一轮总复习(人教版2019)

文档属性

| 名称 | 07 第一部分 第二章 课时5 地球的历史与地球的圈层结构 课件《高考快车道》2026高考地理一轮总复习(人教版2019) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-12-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共75张PPT)

第一部分 自然地理

第二章 宇宙中的地球

课时5 地球的历史与地球的圈层结构

考点1 地球的历史

任务——了解地球的历史

1.简答:地层与化石的特点是什么?对其进行研究有何意义?

[提示] 特点:同一时代的地层中往往含有相同或者相似生物的化石,越古老的地层含有越低级、越简单生物的化石。研究意义:通过研究地层和它们包含的化石,了解地球的生命历史和古地理环境。

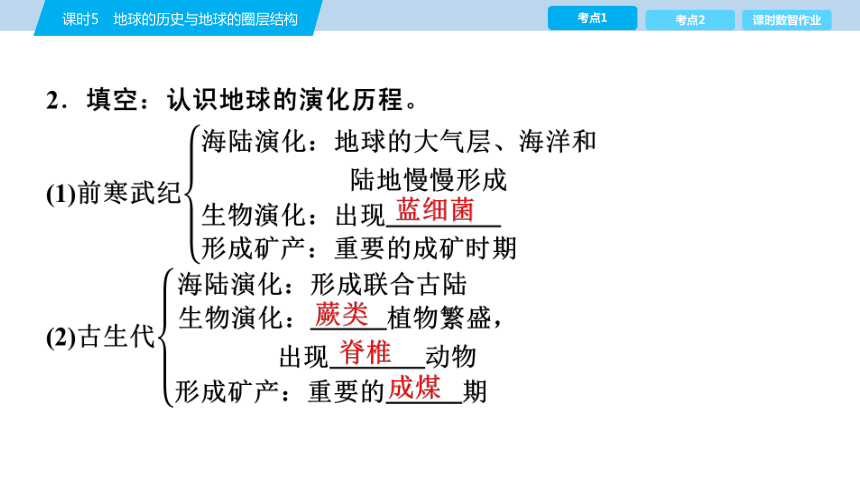

2.填空:认识地球的演化历程。

(1)前寒武纪

(2)古生代

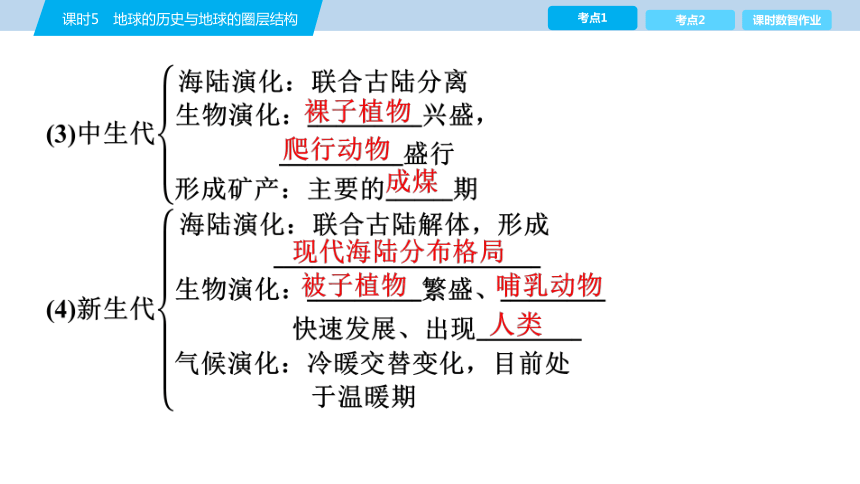

(3)中生代

(4)新生代

衔接一 必修第一册教材图1.24变式

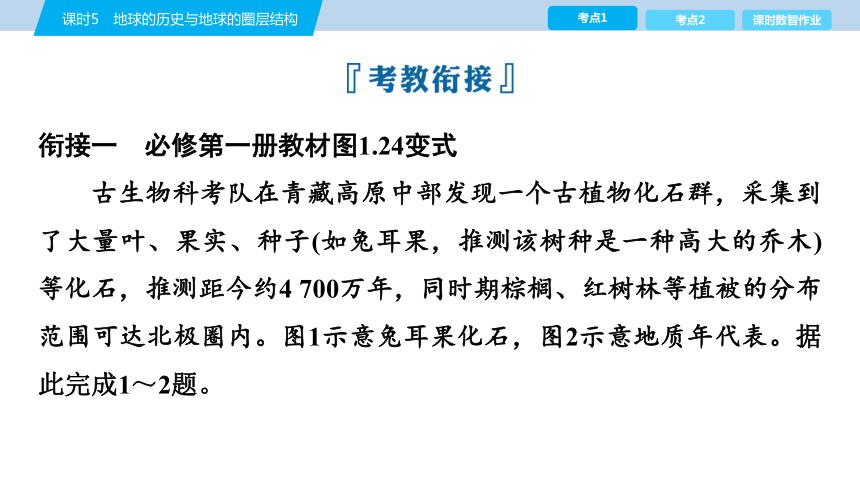

古生物科考队在青藏高原中部发现一个古植物化石群,采集到了大量叶、果实、种子(如兔耳果,推测该树种是一种高大的乔木)等化石,推测距今约4 700万年,同时期棕榈、红树林等植被的分布范围可达北极圈内。图1示意兔耳果化石,图2示意地质年代表。据此完成1~2题。

1.该古植物群生存的地质年代( )

A.联合古陆形成 B.爬行动物盛行

C.被子植物繁盛 D.两栖动物出现

2.兔耳果生长时期青藏地区的气候特征可能是( )

A.温暖湿润 B.炎热干燥

C.寒冷湿润 D.寒冷干燥

√

√

1.C 2.A [第1题,由材料可知,该地质时期推测距今约4 700万年,结合地质年代表可知属于新生代的古近纪,是被子植物繁盛的地质年代,C正确;联合古陆形成于古生代,A错误;爬行动物盛行的时期是中生代,B错误;两栖动物出现的时期是古生代,D错误。第2题,由材料“推测该树种是一种高大的乔木”和“同时期棕榈、红树林等植被的分布范围可达北极圈内”可推测兔耳果生长时期气候温暖湿润且全球热带地区范围广大,A正确;干燥或者寒冷的气候不适合高大乔木的生长,B、C、D错误。]

衔接二 必修第一册教材图1.29变式

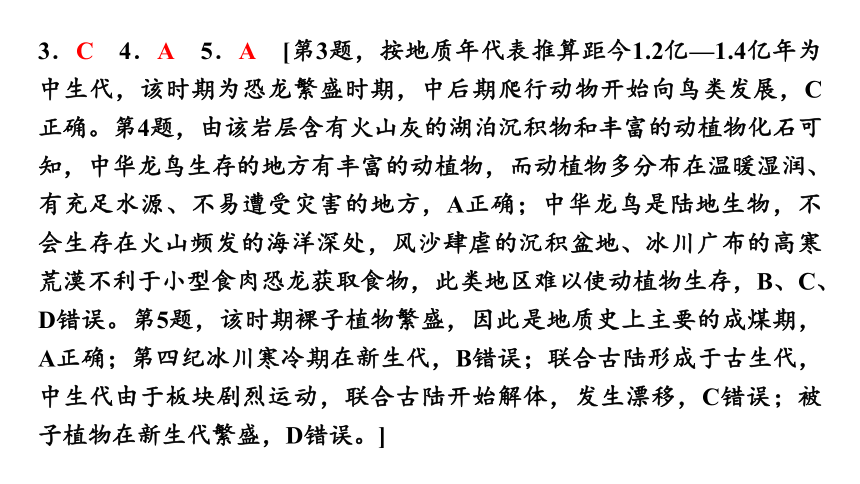

古生物化石对研究古气候、古环境有着重要意义。如图为中华龙鸟化石,发现于我国辽宁省西部含有火山灰的湖泊沉积形成的岩层中,该岩层还含有多种动植物化石。中华龙鸟生存于距今1.2亿—1.4亿年,开始人们以为它是一种原始鸟类,定名为“中华龙鸟”,后经科学家证实为一种小型肉食性恐龙。

据此完成3~5题。

3.辽宁省西部所发现的中华龙鸟化石所处的地质年代主要在( )

A.早古生代 B.晚古生代

C.中生代 D.新生代

4.依据上述材料推断中华龙鸟最可能的生存环境是( )

A.温暖湿润的湖泊附近 B.火山频发的海洋深处

C.风沙肆虐的沉积盆地 D.冰川广布的高寒荒漠

√

√

5.中华龙鸟所处的地质时期( )

A.是主要的成煤期

B.包括第四纪冰川寒冷期

C.联合古陆形成

D.被子植物繁盛

√

3.C 4.A 5.A [第3题,按地质年代表推算距今1.2亿—1.4亿年为中生代,该时期为恐龙繁盛时期,中后期爬行动物开始向鸟类发展,C正确。第4题,由该岩层含有火山灰的湖泊沉积物和丰富的动植物化石可知,中华龙鸟生存的地方有丰富的动植物,而动植物多分布在温暖湿润、有充足水源、不易遭受灾害的地方,A正确;中华龙鸟是陆地生物,不会生存在火山频发的海洋深处,风沙肆虐的沉积盆地、冰川广布的高寒荒漠不利于小型食肉恐龙获取食物,此类地区难以使动植物生存,B、C、D错误。第5题,该时期裸子植物繁盛,因此是地质史上主要的成煤期,A正确;第四纪冰川寒冷期在新生代,B错误;联合古陆形成于古生代,中生代由于板块剧烈运动,联合古陆开始解体,发生漂移,C错误;被子植物在新生代繁盛,D错误。]

1.生物的进化、灭绝与环境的关系

生物进化对环境变迁的影响及环境变迁对生物灭绝的影响,其结构图表示如右:

提升·核心素养

2.抓住三条线索掌握生物进化与环境演变

(1)时间变化:太古宙→元古宙→古生代→中生代→新生代(可用首字“太元古中新”加以记忆)。

(2)动物演化:动物孕育、萌芽和发展的初期阶段→海生无脊椎动物时代→鱼类时代→两栖动物时代→爬行动物时代→哺乳动物时代→人类时代。

(3)植物变化:海生藻类时代→陆上孢子植物时代→裸子植物时代→被子植物时代。

(2024·广 西卷)分布于皖南地区的上溪群地层,其岩石是砂岩受侵入岩浆高温的影响,在固态下发生弱重结晶形成的,保留了原岩的部分结构。早期研究认为该地层是元古宙古老大陆的一部分,后来有地质学者在该地层中发现了寒武—奥陶纪的水母等海洋古生物化石,为认识该地层的构造演化提供了新证据。下图为地质年代示意图。据此完成(1)~(2)题。

培养·思维能力

(1)上溪群地层岩石的形成先后经历了( )

A.沉积作用—变质作用—成岩作用

B.成岩作用—变质作用—沉积作用

C.沉积作用—成岩作用—变质作用

D.变质作用—沉积作用—成岩作用

√

(2)根据所发现的古生物化石,推测上溪群地层区( )

A.属于太古宙时期形成的古老大陆

B.由寒武纪早期板块碰撞隆升而成

C.属于元古宙时期形成的古老大陆

D.由古生代中晚期板块碰撞隆升而成

√

【解题导引】

(1)砂岩受侵入岩浆高温的影响→上溪群地层岩石先是砂砾沉积→形成沉积岩→岩浆侵入,产生变质作用形成该岩石

(2)上溪群地层中有寒武—奥陶纪的海洋古生物化石→在寒武—奥陶纪为海洋环境→古生代中晚期板块碰撞隆升,地层出露形成陆地

古生代是地质史上最重要的成煤期,从气候、植被等角度推测当时的环境特点。

[提示] 气候温暖湿润,森林密布。

视角一 地层与化石研究

(2025·岳阳模拟)木化石顾名思义就是树木形成的化石,学术名为硅化木,又被称作树化石、树化玉等。朝阳地区的木化石形成于距今约1.6亿—2.9亿年,硬度大,颜色丰富,

一般用金刚石对其进行雕刻。如图示意不同颜

色的木化石经过雕刻后的样子。据此完成1~2

题。

1.关于朝阳地区的木化石及其形成时期的描述,正确的是( )

A.是古生物的遗体

B.是古生物活动的遗迹

C.该时期是历史上重要的铁矿形成时期

D.该时期人类时代已到来

2.当时朝阳地区的地理环境最有可能是( )

A.干旱环境 B.浅海环境

C.森林密布 D.寒冷环境

√

√

1.A 2.C [第1题,木化石是在漫长的地质历史时期中,树木体内的有机物质和环境中的矿物质发生交代作用(石化)而形成的,因此是古生物的遗体,而遗迹主要指足印、粪便等,A正确,B错误;由于木化石形成时间距今约1.6亿—2.9亿年,属于古生代晚期到中生代中期,铁矿形成时期在前寒武纪,人类时代的到来出现在新生代第四纪,C、D错误。第2题,木化石是由树木形成的化石,因此,朝阳地区的地理环境最有可能是森林密布,C正确;干旱、浅海、寒冷环境下森林难以生长,A、B、D错误。]

视角二 地球的演化历程

(2025·沈阳模拟)希腊莱斯沃斯岛位于欧洲巴尔干半岛南部,是世界上最为著名的木化石产地之一,出露有由中新世时期(距今

2 300万年到533万年)火山活动而形成的大规模矿化森林,保存有大量的植物化石以及部分动物化石。据此完成3~4题。

3.中新世时期( )

A.海陆分布格局与现代较接近

B.发生了物种大灭绝事件

C.一些爬行动物进化出了羽毛

D.海洋无脊椎动物空前繁盛

√

4.莱斯沃斯岛出露有由中新世时期火山活动而形成的大规模矿化森林,该矿化森林中的植被( )

A.以低等的植物为主

B.主要为被子植物

C.裸子植物占主要地位

D.以蕨类植物为主

√

3.A 4.B [第3题,中新世时期距今2 300万—533万年,属于新生代时期。新生代时期联合古陆最终解体,各大陆板块漂移到现在的位置,形成了现代海陆分布格局,A正确;物种大灭绝事件发生于古生代末期与中生代末期,B错误;中生代中后期,一些爬行动物进化出羽毛,开始向鸟类发展,C错误;早古生代海洋无脊椎动物空前繁盛,D错误。第4题,早古生代后期,陆地上开始出现低等的植物,A错误;中新世时期距今2 300万—533万年,属于新生代时期,此时期被子植物高度繁盛,推测该矿化森林中的植被主要为被子植物,B正确;中生代,裸子植物繁盛,C错误;晚古生代,蕨类植物繁盛,D错误。]

考点2 地球的圈层结构

任务1——认识地球的内部圈层结构

1.简答:判断图中A、B地震波的类型,说出其传播特征。

[提示] A为横波,传播速度较慢,只能通过固体传播;B为纵波,传播速度较快,可以通过固体、液体和气体传播。

2.简答:依据地震波传播速度的变化规律,图中划分出的①②两个界面分别是什么?

[提示] ①表示莫霍界面,②表示古登堡界面。

3.填表

圈层名称 特征

地壳 ①固体坚硬外壳;②厚度最小,其中大陆地壳较厚,大洋地壳较薄

地 幔 上地幔 ①固态,上地幔的上部存在一个______,岩石部分熔融;②温度、压力、密度增大

下地幔

地 核 ____ 液态的金属物质

内核 呈固态,温度很高,压力、密度很大

软流层

外核

4.简答:什么是岩石圈?

[提示] 岩石圈由岩石组成,包括上地幔顶部与地壳。

任务2——认识地球的外部圈层结构

1.填表

字母 圈层名称 特征

A ______ 由气体和悬浮物质组成的复杂系统,它的主要成分是____和____

B ____ 地表和近地表的各种形态水体的总称;____________的圈层

C ______ 地球表层生物及其生存环境的总称,占有______的底部、____的全部和______的上部

大气圈

氮气

氧气

水圈

连续而不规则

生物圈

大气圈

水圈

岩石圈

2.简答:为什么说生物圈是自然环境系统中最活跃的圈层?

[提示] 生物圈中的生物不仅使自然界中的化学元素产生了迁移,而且改造了大气圈、水圈和岩石圈,从而使地球面貌发生了根本的变化。因此,自然环境系统中最活跃的圈层是生物圈。

衔接一 必修第一册教材节首内容变式

地球的结构分为内部圈层结构和外部圈层结构。在凡尔纳的科幻小说《地心游记》中,主人公可以在地

下旅行,甚至穿过地心。但就当前实际

的科技水平来说,人类还无法实现“地

心漫游”。目前最深的钻井,深度为12

千米,仅仅触及地球的“表皮”。读

图,完成1~2题。

1.有关图中地球圈层特点叙述正确的是( )

A.①圈层气温随高度增加而递减

B.②圈层是地球最活跃的外部圈层

C.③圈层与④圈层都由坚硬的岩石组成

D.④圈层的地震波的横波在莫霍界面消失

√

2.地震发生时横波的水平晃动力是建筑物破坏及人员大量伤亡的主要原因。但地震发生后,建筑物并不会马上倒塌,一般都要间隔约12秒,这就是地震救援所说的“黄金12秒”。推断“黄金12秒”的确定依据是( )

A.建筑物的抗震系数

B.横波和纵波的传播速度差异

C.横波和纵波的传播介质差异

D.人体对紧急事件的反应能力

√

1.C 2.B [第1题,①圈层为大气圈,从近地面到高空可分为对流层、平流层、高层大气,其温度变化规律不一致,如在对流层气温随高度增加而递减,平流层则气温随高度增加而增加,A错误; ②圈层是水圈,地球最活跃的外部圈层是生物圈,B错误; ③圈层为地壳,④圈层为上地幔顶部的地幔部分,二者共同构成岩石圈,都由坚硬的岩石组成,C正确; ④圈层的地震波的横波在古登堡界面消失,D错误。

第2题,地震波的横波和纵波的传播速度存在差异,纵波较快,横波较慢,地震发生后,先感受到纵波,但它以上下颠簸为主,并不会使建筑物马上倒塌,约12秒后,横波到来,以左右摇晃为主,会使建筑物倒塌。故推断“黄金12秒”的确定依据是横波和纵波的传播速度差异,B正确;建筑物的抗震系数、横波和纵波的传播介质差异、人体对紧急事件的反应能力,均与“黄金12秒”的确定无关,A、C、D错误。]

衔接二 必修第一册教材图1.35变式

2022年5月,我国科考队员登顶珠穆朗玛峰,进行冰雪厚度测量等研究活动。读地球圈层结构示意图,完成3~4题。

3.冰雪所属圈层是( )

A.大气圈 B.生物圈 C.水圈 D.岩石圈

4.图示地球圈层中( )

A.大气圈主要成分是氧气和二氧化碳

B.生物圈仅位于水圈和大气圈的接触带

C.岩石圈的密度最大且表面高低不平

D.水圈的主体是河流、湖泊以及地下水

√

√

3.C 4.C [第3题,冰雪是陆地上以固体形态存在的水,所以冰雪属于水圈,C正确。第4题,大气圈是多种气体组合成的混合物,其中低层大气的主要成分是干洁空气、少量水汽和固体杂质,A错误;生物圈包括大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部,B错误;岩石圈的密度大,表面高低不平,C正确;水圈的主体是海洋,陆地水体占比较小,D错误。]

(2019·北京卷)莫霍界面深度不一,如图为长江中下游某区域莫霍界面的等深线分布图。读图,可推断( )

A.①地地壳厚度最薄

B.②地金属矿产丰富

C.③地地幔深度最浅

D.④地地下水埋藏深

√

【解题导引】

莫霍界面以上为地壳→莫霍界面深度越小地壳越薄→图示四地中,④地深度最小故地壳最薄→④地位于河岸附近→地下水埋藏较浅→②地河流大致沿莫霍界面等深线发育→可能位于莫霍界面断裂带上→金属矿产可能较为丰富

读上题图,指出图中河流对应的外部圈层的名称,并说明其对所流经地区的莫霍界面深度产生的影响。

[提示] 对应的是外部圈层中的水圈。河流流经地区如果以侵蚀作用为主,会导致莫霍界面深度变小;如果以沉积作用为主,会导致莫霍界面深度变大。

视角一 地球的内部圈层

(2024·丹东模拟)下图为某地区的地壳等厚度线示意图。读图,完成1~2题。

1.图示区域地壳厚度的总体特征是( )

A.西大东小 B.南大北小

C.东北大西南小 D.东南大西北小

√

2.地质工作者通常利用地震波来探测地下石油资源,以下四幅地震波随深度变化图中表示可能有石油的是( )

A. B.

C. D.

√

1.A 2.B [第1题,根据地壳等厚度线的分布情况可判断,整体来看,从西往东数值不断变小,即由西往东地壳越来越薄,所以该区域地壳厚度为西大东小,A正确;图中曲线并没有南北方向上的变化趋势,东北和东南的数值也较小,B、C、D错误。第2题,四图中实线代表的波速快于虚线代表的波速,因此虚线代表横波波速的变化,实线代表纵波波速的变化。石油为液态矿产,横波不能在其中传播,因此如果地下储有石油,在一定深度横波传播速度应骤降为0,B项图中横波在一定深度波速骤降为0,因此地下储有石油的可能性大,B正确;A、C、D项图中横波随深度加深而传播速度增加,表明地下固态物质密度增大,储有石油的可能性小,A、C、D错误。]

视角二 地球的外部圈层

(2025·黄冈期中)新疆维吾尔自治区轮台县地处天山南麓、塔里木盆地北缘的塔里木河流域,分布有世界面积最大、分布最密、存活最好的,被称为“第三纪活化石”的40余万亩的天然胡杨林,成为著名的旅游景区。下图为新疆胡杨林景观图。据此完成3~4题。

3.在胡杨林景区,能够看到的地球圈层有( )

①岩石圈 ②地幔 ③水圈 ④地核 ⑤生物圈 ⑥大气圈

A.①②④⑥ B.①②③④

C.①③⑤⑥ D.②③④⑤

4.对新疆维吾尔自治区胡杨林群落的存在起关键作用的圈层是

( )

A.大气圈 B.岩石圈 C.生物圈 D.水圈

√

√

3.C 4.D [第3题,读图可知,胡杨林景区地表存在岩石,体现有岩石圈,①正确;地幔在地球内部,并不在地表,无法直接看到,②错误;图中显示有水域,体现有水圈,③正确;地核位于地球内部,并不在地表,无法直接看到,④错误;图中生长有胡杨等植被,能够体现出生物圈,⑤正确;由于地表存在大气层,故该景区体现有大气圈,⑥正确。综上所述,故选C。第4题,新疆维吾尔自治区深居内陆,气候干旱,植物不易生存,而该地区存在胡杨林的主要影响因素是水源,起关键作用的圈层是水圈,D正确;大气圈、岩石圈和生物圈不是对新疆维吾尔自治区能存在胡杨林群落起关键作用的圈层,A、B、C错误。]

(建议用时:30分钟,分值:61分)

一、选择题(共9小题,每小题3分,共27分。每个小题只有一个选项符合题目要求)

(2025·大同模拟)2024年3月底,湖北省地质科学研究院研究团队在十堰市郧西县西北部开展重要化石调查,发现了丰富典型的泥盆纪珊瑚虫化石,为秦岭山脉曾发生海陆变迁事

件提供了重要证据。右图为郧西珊瑚虫化石

图片。据此完成1~2题。

课时数智作业(五) 地球的历史与地球的圈层结构

1.该珊瑚虫化石形成的古地理环境是( )

A.湿热的森林 B.干旱的陆地环境

C.温暖广阔的浅海 D.湿冷的山地环境

2.从地质过程角度分析,下列现象与郧西县变迁过程相似的是( )

A.喜马拉雅山上发现海螺化石

B.非洲与南美洲古老地层中发现同源化石

C.维苏威火山山脚下挖掘出庞贝古城遗址

D.俄罗斯中部中西伯利亚高原原面破碎,海拔较低

√

√

1.C 2.A [第1题,珊瑚虫生长在温度高于20 ℃的赤道及其附近的热带、亚热带浅海海域,在现在的陆地上发现珊瑚虫化石,说明这里的古地理环境是温暖广阔的浅海,C正确;森林生长在陆地上,山地也在陆地上,而珊瑚虫是海洋生物,A、B、D错误。第2题,由上题分析可知,郧西县变迁过程显示该地古地理环境是温暖广阔的浅海,后由于地壳抬升,使得在陆地上能找到相应的海洋生物化石。喜马拉雅山上发现海螺化石,说明喜马拉雅山曾经也是海

洋,后由于地壳抬升变成陆地,A正确;非洲与南美洲古老地层中发现同源化石,说明远古时期两块大陆彼此相连,这是因为板块之间的张裂所致,与地壳抬升无关,B错误;维苏威火山山脚下挖掘出庞贝古城遗址,说明当地的古地理环境曾经发生过火山喷发,不能说明发生过海陆变迁,C错误;中西伯利亚高原原面破碎主要是外力作用形成,与海陆变迁无关,D错误。]

(2024·南昌三模)下图示意生物出现以来,地球大气中的CO2、O2含量变化。据此完成3~4题。

3.古生代中、后期( )

A.出现最原始的生物

B.海生无脊椎动物空前繁盛

C.O2含量迅速上升

D.CO2含量波动下降

√

4.地球上生物出现以后( )

A.O2的含量先升高,后降低

B.CO2的含量呈波动性上升

C.植物的进化与O2含量呈正相关

D.寒武纪时O2含量达到顶峰

√

3.D 4.C [第3题,古生代早期鱼类大量繁衍,后期时两栖动物慢慢进化成更能适应干燥气候的爬行动物,A、B错误;古生代后期的主要植物是陆上孢子植物(如蕨类植物),O2含量变化不大,CO2含量波动下降,C错误、D正确。第4题,读图可知,地球上生物出现以后,O2的含量上升,A错误;CO2的含量先上升后波动下降,B错误;植物的进化与O2含量呈正相关,C正确;O2含量在大约5亿年前基本稳定,且缓慢上升,寒武纪时并未达到顶峰,D错误。]

(2025·济南模拟)2024年1月23日,新疆阿克苏地区乌什县发生7.1级地震,震源深度22千米。下图为地球圈层结构示意图,其中X和Y为地球内部圈层的两个分界面。

读图,完成5~6题。

5.关于图中各圈层的叙述,正确的是( )

A.水圈受陆地阻隔,是不连续的

B.地球的内部圈层由①②③④组成

C.一般认为岩浆的主要发源地是③

D.岩石圈主要由③④⑤三部分组成

6.发生地震时,地震波传播到X界面时( )

A.速度突然增加 B.横波突然消失

C.速度突然减小 D.速度匀速不变

√

√

5.C 6.A [第5题,水圈是连续而不规则的圈层,A错误;地球的内部圈层由地壳、地幔、地核组成,其中④⑤构成地壳,⑤也是地球内部圈层的组成部分,B错误;一般认为岩浆的发源地是软流层,软流层位于上地幔的上部,图中X为莫霍界面,Y为古登堡界面,X、Y之间为地幔,③位于上地幔的上部,判断为软流层,C正确;岩石圈由地壳和软流层上部岩石组成,③为软流层,不是岩石圈的组成部分,D错误。

第6题,由材料可知,此次地震的震源深度为22千米,位于地壳,而图中X为莫霍界面,地震波向下传播到X界面时横波和纵波的速度都突然增加,A正确、C错误;横波会在古登堡界面突然消失,不是莫霍界面,B错误;在地球内部,地震波传播速度是不均匀的,D错误。]

奇松、怪石、云海和温泉被誉为黄山“四绝”,下图为黄山迎客松景观图。据此完成7~9题。

7.黄山“四绝”景观体现的地球圈层有( )

A.1个 B.2个 C.3个 D.4个

√

8.下列关于迎客松所属圈层的描述,正确的是( )

A.是地球特有的圈层

B.是连续但不规则的圈层

C.范围包括大气圈全部

D.是一个较为稳定的圈层

9.迎客松所属圈层改变原始大气成分的主要方式是( )

A.太阳辐射 B.光合作用

C.呼吸作用 D.水循环

√

√

7.D 8.A 9.B [第7题,奇松、怪石、云海和温泉被誉为黄山“四绝”,体现了大气圈、水圈、生物圈和岩石圈这4个地球圈层,D正确。第8题,迎客松所属圈层为生物圈,是地球特有的圈层,包括大气圈的下部、岩石圈的上部以及水圈的全部,是非常活跃的圈层,A正确,C、D错误;水圈是连续但不规则的圈层,B错误。第9题,绿色植物的光合作用是改变原始大气成分的主要方式,B正确;太阳辐射、呼吸作用和水循环不能改变原始大气成分,A、C、D错误。]

二、非选择题(共2小题,共34分)

10.阅读图文材料,回答下列问题。(16分)

四川省自贡市恐龙博物馆为国家地质公园,也是全国青少年科学教育基地,该地质公园成为人们了解和研究地球历史的重要科研基地。下图为博物馆内的一个恐龙化石。研究表明,恐龙这类大型动物逐水草而栖。

(1)推测恐龙生活时代自贡市的古地理环境。(4分)

(2)说出恐龙生活时代植物的发展对现代人类生产、生活所产生的影响。(4分)

(3)说出人类研究生物化石及地球历史的意义。(8分)

[解析] 第(1)题,根据所学知识并结合材料可知,恐龙生活在侏罗纪和白垩纪时期,喜欢“逐水草而栖”可推测恐龙时代自贡市的古地理环境是温暖多雨,湖泊较多,植被繁茂,是恐龙的天然栖息地。第(2)题,恐龙生活时代裸子植物兴盛,被埋藏于地下,形成煤炭资源,为人类提供能源。第(3)题,研究生物化石及地球历史的意义主要是了解地球生物的演变以及演化规律,了解地球的演化对人类的启发以及演化过程形成的矿产对人类的作用。

[答案] (1)高温多雨(温暖多雨),湖泊较多,植被繁茂。

(2)恐龙生活时代裸子植物兴盛,被埋藏于地下,形成煤炭资源,为人类提供能源。

(3)帮助人类认识地球的演变,更深刻地认识地球的现状和未来;了解地球演化规律,以便掌握人类的进化方向;了解地球演化史,了解环境生态灾难的原因,防止人类重蹈覆辙;掌握煤炭等矿产资源的形成和分布,以便开发等。

11.阅读图文材料,回答下列问题。(18分)

莫霍洛维奇界面(以下简称莫霍界面)是指位于地下的不连续界面,因地势的高低起伏,不同地区莫霍界面的深度存在着较大的差异。右图为我国云贵高原某地区莫霍界面深度等值线图(单位:km)。

(1)描述图示区域莫霍界面深度的空间分布特点。(6分)

(2)指出图示区域地壳厚度最厚的区域并说明判断依据。(6分)

(3)结合所学知识,说出探测莫霍界面深度的依据,并阐述原理。(6分)

[解析] 第(1)题,读图可知,图示区域莫霍界面深度空间分布不均;西北部深度60 km,东南部深度36 km,故西北部深度大,东南部深度小,深度大致自东南部向西北部递增;西北部、北部深度等值线密集,说明深度变化较大。第(2)题,读图可知,图示区域地壳厚度最厚的是西北部。根据已学知识可知,莫霍界面以上为地壳部分,西北部莫霍界面深度大,说明地表到莫霍界面的距离远,地壳厚度较厚。第(3)题,根据已学知识可知,探测莫霍界面深度的依据是地震波。原理:地震波在不同的介质中传播速度存在着较大差异;地震波的横波和纵波在向下经过莫霍界面时出现明显加速现象,故可通过地震波探测莫霍界面的深度。

[答案] (1)深度空间分布不均;西北部深度大,东南部深度小,深度大致自东南部向西北部递增;西北部、北部深度变化较大。

(2)西北部。依据:莫霍界面以上为地壳部分,西北部莫霍界面深度大,说明地表到莫霍界面的距离远,地壳厚度较厚。

(3)地震波。原理:地震波在不同的介质中传播速度存在着较大差异;地震波的横波和纵波在向下经过莫霍界面时出现明显加速现象,故可通过地震波探测莫霍界面的深度。

谢 谢 !

第一部分 自然地理

第二章 宇宙中的地球

课时5 地球的历史与地球的圈层结构

考点1 地球的历史

任务——了解地球的历史

1.简答:地层与化石的特点是什么?对其进行研究有何意义?

[提示] 特点:同一时代的地层中往往含有相同或者相似生物的化石,越古老的地层含有越低级、越简单生物的化石。研究意义:通过研究地层和它们包含的化石,了解地球的生命历史和古地理环境。

2.填空:认识地球的演化历程。

(1)前寒武纪

(2)古生代

(3)中生代

(4)新生代

衔接一 必修第一册教材图1.24变式

古生物科考队在青藏高原中部发现一个古植物化石群,采集到了大量叶、果实、种子(如兔耳果,推测该树种是一种高大的乔木)等化石,推测距今约4 700万年,同时期棕榈、红树林等植被的分布范围可达北极圈内。图1示意兔耳果化石,图2示意地质年代表。据此完成1~2题。

1.该古植物群生存的地质年代( )

A.联合古陆形成 B.爬行动物盛行

C.被子植物繁盛 D.两栖动物出现

2.兔耳果生长时期青藏地区的气候特征可能是( )

A.温暖湿润 B.炎热干燥

C.寒冷湿润 D.寒冷干燥

√

√

1.C 2.A [第1题,由材料可知,该地质时期推测距今约4 700万年,结合地质年代表可知属于新生代的古近纪,是被子植物繁盛的地质年代,C正确;联合古陆形成于古生代,A错误;爬行动物盛行的时期是中生代,B错误;两栖动物出现的时期是古生代,D错误。第2题,由材料“推测该树种是一种高大的乔木”和“同时期棕榈、红树林等植被的分布范围可达北极圈内”可推测兔耳果生长时期气候温暖湿润且全球热带地区范围广大,A正确;干燥或者寒冷的气候不适合高大乔木的生长,B、C、D错误。]

衔接二 必修第一册教材图1.29变式

古生物化石对研究古气候、古环境有着重要意义。如图为中华龙鸟化石,发现于我国辽宁省西部含有火山灰的湖泊沉积形成的岩层中,该岩层还含有多种动植物化石。中华龙鸟生存于距今1.2亿—1.4亿年,开始人们以为它是一种原始鸟类,定名为“中华龙鸟”,后经科学家证实为一种小型肉食性恐龙。

据此完成3~5题。

3.辽宁省西部所发现的中华龙鸟化石所处的地质年代主要在( )

A.早古生代 B.晚古生代

C.中生代 D.新生代

4.依据上述材料推断中华龙鸟最可能的生存环境是( )

A.温暖湿润的湖泊附近 B.火山频发的海洋深处

C.风沙肆虐的沉积盆地 D.冰川广布的高寒荒漠

√

√

5.中华龙鸟所处的地质时期( )

A.是主要的成煤期

B.包括第四纪冰川寒冷期

C.联合古陆形成

D.被子植物繁盛

√

3.C 4.A 5.A [第3题,按地质年代表推算距今1.2亿—1.4亿年为中生代,该时期为恐龙繁盛时期,中后期爬行动物开始向鸟类发展,C正确。第4题,由该岩层含有火山灰的湖泊沉积物和丰富的动植物化石可知,中华龙鸟生存的地方有丰富的动植物,而动植物多分布在温暖湿润、有充足水源、不易遭受灾害的地方,A正确;中华龙鸟是陆地生物,不会生存在火山频发的海洋深处,风沙肆虐的沉积盆地、冰川广布的高寒荒漠不利于小型食肉恐龙获取食物,此类地区难以使动植物生存,B、C、D错误。第5题,该时期裸子植物繁盛,因此是地质史上主要的成煤期,A正确;第四纪冰川寒冷期在新生代,B错误;联合古陆形成于古生代,中生代由于板块剧烈运动,联合古陆开始解体,发生漂移,C错误;被子植物在新生代繁盛,D错误。]

1.生物的进化、灭绝与环境的关系

生物进化对环境变迁的影响及环境变迁对生物灭绝的影响,其结构图表示如右:

提升·核心素养

2.抓住三条线索掌握生物进化与环境演变

(1)时间变化:太古宙→元古宙→古生代→中生代→新生代(可用首字“太元古中新”加以记忆)。

(2)动物演化:动物孕育、萌芽和发展的初期阶段→海生无脊椎动物时代→鱼类时代→两栖动物时代→爬行动物时代→哺乳动物时代→人类时代。

(3)植物变化:海生藻类时代→陆上孢子植物时代→裸子植物时代→被子植物时代。

(2024·广 西卷)分布于皖南地区的上溪群地层,其岩石是砂岩受侵入岩浆高温的影响,在固态下发生弱重结晶形成的,保留了原岩的部分结构。早期研究认为该地层是元古宙古老大陆的一部分,后来有地质学者在该地层中发现了寒武—奥陶纪的水母等海洋古生物化石,为认识该地层的构造演化提供了新证据。下图为地质年代示意图。据此完成(1)~(2)题。

培养·思维能力

(1)上溪群地层岩石的形成先后经历了( )

A.沉积作用—变质作用—成岩作用

B.成岩作用—变质作用—沉积作用

C.沉积作用—成岩作用—变质作用

D.变质作用—沉积作用—成岩作用

√

(2)根据所发现的古生物化石,推测上溪群地层区( )

A.属于太古宙时期形成的古老大陆

B.由寒武纪早期板块碰撞隆升而成

C.属于元古宙时期形成的古老大陆

D.由古生代中晚期板块碰撞隆升而成

√

【解题导引】

(1)砂岩受侵入岩浆高温的影响→上溪群地层岩石先是砂砾沉积→形成沉积岩→岩浆侵入,产生变质作用形成该岩石

(2)上溪群地层中有寒武—奥陶纪的海洋古生物化石→在寒武—奥陶纪为海洋环境→古生代中晚期板块碰撞隆升,地层出露形成陆地

古生代是地质史上最重要的成煤期,从气候、植被等角度推测当时的环境特点。

[提示] 气候温暖湿润,森林密布。

视角一 地层与化石研究

(2025·岳阳模拟)木化石顾名思义就是树木形成的化石,学术名为硅化木,又被称作树化石、树化玉等。朝阳地区的木化石形成于距今约1.6亿—2.9亿年,硬度大,颜色丰富,

一般用金刚石对其进行雕刻。如图示意不同颜

色的木化石经过雕刻后的样子。据此完成1~2

题。

1.关于朝阳地区的木化石及其形成时期的描述,正确的是( )

A.是古生物的遗体

B.是古生物活动的遗迹

C.该时期是历史上重要的铁矿形成时期

D.该时期人类时代已到来

2.当时朝阳地区的地理环境最有可能是( )

A.干旱环境 B.浅海环境

C.森林密布 D.寒冷环境

√

√

1.A 2.C [第1题,木化石是在漫长的地质历史时期中,树木体内的有机物质和环境中的矿物质发生交代作用(石化)而形成的,因此是古生物的遗体,而遗迹主要指足印、粪便等,A正确,B错误;由于木化石形成时间距今约1.6亿—2.9亿年,属于古生代晚期到中生代中期,铁矿形成时期在前寒武纪,人类时代的到来出现在新生代第四纪,C、D错误。第2题,木化石是由树木形成的化石,因此,朝阳地区的地理环境最有可能是森林密布,C正确;干旱、浅海、寒冷环境下森林难以生长,A、B、D错误。]

视角二 地球的演化历程

(2025·沈阳模拟)希腊莱斯沃斯岛位于欧洲巴尔干半岛南部,是世界上最为著名的木化石产地之一,出露有由中新世时期(距今

2 300万年到533万年)火山活动而形成的大规模矿化森林,保存有大量的植物化石以及部分动物化石。据此完成3~4题。

3.中新世时期( )

A.海陆分布格局与现代较接近

B.发生了物种大灭绝事件

C.一些爬行动物进化出了羽毛

D.海洋无脊椎动物空前繁盛

√

4.莱斯沃斯岛出露有由中新世时期火山活动而形成的大规模矿化森林,该矿化森林中的植被( )

A.以低等的植物为主

B.主要为被子植物

C.裸子植物占主要地位

D.以蕨类植物为主

√

3.A 4.B [第3题,中新世时期距今2 300万—533万年,属于新生代时期。新生代时期联合古陆最终解体,各大陆板块漂移到现在的位置,形成了现代海陆分布格局,A正确;物种大灭绝事件发生于古生代末期与中生代末期,B错误;中生代中后期,一些爬行动物进化出羽毛,开始向鸟类发展,C错误;早古生代海洋无脊椎动物空前繁盛,D错误。第4题,早古生代后期,陆地上开始出现低等的植物,A错误;中新世时期距今2 300万—533万年,属于新生代时期,此时期被子植物高度繁盛,推测该矿化森林中的植被主要为被子植物,B正确;中生代,裸子植物繁盛,C错误;晚古生代,蕨类植物繁盛,D错误。]

考点2 地球的圈层结构

任务1——认识地球的内部圈层结构

1.简答:判断图中A、B地震波的类型,说出其传播特征。

[提示] A为横波,传播速度较慢,只能通过固体传播;B为纵波,传播速度较快,可以通过固体、液体和气体传播。

2.简答:依据地震波传播速度的变化规律,图中划分出的①②两个界面分别是什么?

[提示] ①表示莫霍界面,②表示古登堡界面。

3.填表

圈层名称 特征

地壳 ①固体坚硬外壳;②厚度最小,其中大陆地壳较厚,大洋地壳较薄

地 幔 上地幔 ①固态,上地幔的上部存在一个______,岩石部分熔融;②温度、压力、密度增大

下地幔

地 核 ____ 液态的金属物质

内核 呈固态,温度很高,压力、密度很大

软流层

外核

4.简答:什么是岩石圈?

[提示] 岩石圈由岩石组成,包括上地幔顶部与地壳。

任务2——认识地球的外部圈层结构

1.填表

字母 圈层名称 特征

A ______ 由气体和悬浮物质组成的复杂系统,它的主要成分是____和____

B ____ 地表和近地表的各种形态水体的总称;____________的圈层

C ______ 地球表层生物及其生存环境的总称,占有______的底部、____的全部和______的上部

大气圈

氮气

氧气

水圈

连续而不规则

生物圈

大气圈

水圈

岩石圈

2.简答:为什么说生物圈是自然环境系统中最活跃的圈层?

[提示] 生物圈中的生物不仅使自然界中的化学元素产生了迁移,而且改造了大气圈、水圈和岩石圈,从而使地球面貌发生了根本的变化。因此,自然环境系统中最活跃的圈层是生物圈。

衔接一 必修第一册教材节首内容变式

地球的结构分为内部圈层结构和外部圈层结构。在凡尔纳的科幻小说《地心游记》中,主人公可以在地

下旅行,甚至穿过地心。但就当前实际

的科技水平来说,人类还无法实现“地

心漫游”。目前最深的钻井,深度为12

千米,仅仅触及地球的“表皮”。读

图,完成1~2题。

1.有关图中地球圈层特点叙述正确的是( )

A.①圈层气温随高度增加而递减

B.②圈层是地球最活跃的外部圈层

C.③圈层与④圈层都由坚硬的岩石组成

D.④圈层的地震波的横波在莫霍界面消失

√

2.地震发生时横波的水平晃动力是建筑物破坏及人员大量伤亡的主要原因。但地震发生后,建筑物并不会马上倒塌,一般都要间隔约12秒,这就是地震救援所说的“黄金12秒”。推断“黄金12秒”的确定依据是( )

A.建筑物的抗震系数

B.横波和纵波的传播速度差异

C.横波和纵波的传播介质差异

D.人体对紧急事件的反应能力

√

1.C 2.B [第1题,①圈层为大气圈,从近地面到高空可分为对流层、平流层、高层大气,其温度变化规律不一致,如在对流层气温随高度增加而递减,平流层则气温随高度增加而增加,A错误; ②圈层是水圈,地球最活跃的外部圈层是生物圈,B错误; ③圈层为地壳,④圈层为上地幔顶部的地幔部分,二者共同构成岩石圈,都由坚硬的岩石组成,C正确; ④圈层的地震波的横波在古登堡界面消失,D错误。

第2题,地震波的横波和纵波的传播速度存在差异,纵波较快,横波较慢,地震发生后,先感受到纵波,但它以上下颠簸为主,并不会使建筑物马上倒塌,约12秒后,横波到来,以左右摇晃为主,会使建筑物倒塌。故推断“黄金12秒”的确定依据是横波和纵波的传播速度差异,B正确;建筑物的抗震系数、横波和纵波的传播介质差异、人体对紧急事件的反应能力,均与“黄金12秒”的确定无关,A、C、D错误。]

衔接二 必修第一册教材图1.35变式

2022年5月,我国科考队员登顶珠穆朗玛峰,进行冰雪厚度测量等研究活动。读地球圈层结构示意图,完成3~4题。

3.冰雪所属圈层是( )

A.大气圈 B.生物圈 C.水圈 D.岩石圈

4.图示地球圈层中( )

A.大气圈主要成分是氧气和二氧化碳

B.生物圈仅位于水圈和大气圈的接触带

C.岩石圈的密度最大且表面高低不平

D.水圈的主体是河流、湖泊以及地下水

√

√

3.C 4.C [第3题,冰雪是陆地上以固体形态存在的水,所以冰雪属于水圈,C正确。第4题,大气圈是多种气体组合成的混合物,其中低层大气的主要成分是干洁空气、少量水汽和固体杂质,A错误;生物圈包括大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部,B错误;岩石圈的密度大,表面高低不平,C正确;水圈的主体是海洋,陆地水体占比较小,D错误。]

(2019·北京卷)莫霍界面深度不一,如图为长江中下游某区域莫霍界面的等深线分布图。读图,可推断( )

A.①地地壳厚度最薄

B.②地金属矿产丰富

C.③地地幔深度最浅

D.④地地下水埋藏深

√

【解题导引】

莫霍界面以上为地壳→莫霍界面深度越小地壳越薄→图示四地中,④地深度最小故地壳最薄→④地位于河岸附近→地下水埋藏较浅→②地河流大致沿莫霍界面等深线发育→可能位于莫霍界面断裂带上→金属矿产可能较为丰富

读上题图,指出图中河流对应的外部圈层的名称,并说明其对所流经地区的莫霍界面深度产生的影响。

[提示] 对应的是外部圈层中的水圈。河流流经地区如果以侵蚀作用为主,会导致莫霍界面深度变小;如果以沉积作用为主,会导致莫霍界面深度变大。

视角一 地球的内部圈层

(2024·丹东模拟)下图为某地区的地壳等厚度线示意图。读图,完成1~2题。

1.图示区域地壳厚度的总体特征是( )

A.西大东小 B.南大北小

C.东北大西南小 D.东南大西北小

√

2.地质工作者通常利用地震波来探测地下石油资源,以下四幅地震波随深度变化图中表示可能有石油的是( )

A. B.

C. D.

√

1.A 2.B [第1题,根据地壳等厚度线的分布情况可判断,整体来看,从西往东数值不断变小,即由西往东地壳越来越薄,所以该区域地壳厚度为西大东小,A正确;图中曲线并没有南北方向上的变化趋势,东北和东南的数值也较小,B、C、D错误。第2题,四图中实线代表的波速快于虚线代表的波速,因此虚线代表横波波速的变化,实线代表纵波波速的变化。石油为液态矿产,横波不能在其中传播,因此如果地下储有石油,在一定深度横波传播速度应骤降为0,B项图中横波在一定深度波速骤降为0,因此地下储有石油的可能性大,B正确;A、C、D项图中横波随深度加深而传播速度增加,表明地下固态物质密度增大,储有石油的可能性小,A、C、D错误。]

视角二 地球的外部圈层

(2025·黄冈期中)新疆维吾尔自治区轮台县地处天山南麓、塔里木盆地北缘的塔里木河流域,分布有世界面积最大、分布最密、存活最好的,被称为“第三纪活化石”的40余万亩的天然胡杨林,成为著名的旅游景区。下图为新疆胡杨林景观图。据此完成3~4题。

3.在胡杨林景区,能够看到的地球圈层有( )

①岩石圈 ②地幔 ③水圈 ④地核 ⑤生物圈 ⑥大气圈

A.①②④⑥ B.①②③④

C.①③⑤⑥ D.②③④⑤

4.对新疆维吾尔自治区胡杨林群落的存在起关键作用的圈层是

( )

A.大气圈 B.岩石圈 C.生物圈 D.水圈

√

√

3.C 4.D [第3题,读图可知,胡杨林景区地表存在岩石,体现有岩石圈,①正确;地幔在地球内部,并不在地表,无法直接看到,②错误;图中显示有水域,体现有水圈,③正确;地核位于地球内部,并不在地表,无法直接看到,④错误;图中生长有胡杨等植被,能够体现出生物圈,⑤正确;由于地表存在大气层,故该景区体现有大气圈,⑥正确。综上所述,故选C。第4题,新疆维吾尔自治区深居内陆,气候干旱,植物不易生存,而该地区存在胡杨林的主要影响因素是水源,起关键作用的圈层是水圈,D正确;大气圈、岩石圈和生物圈不是对新疆维吾尔自治区能存在胡杨林群落起关键作用的圈层,A、B、C错误。]

(建议用时:30分钟,分值:61分)

一、选择题(共9小题,每小题3分,共27分。每个小题只有一个选项符合题目要求)

(2025·大同模拟)2024年3月底,湖北省地质科学研究院研究团队在十堰市郧西县西北部开展重要化石调查,发现了丰富典型的泥盆纪珊瑚虫化石,为秦岭山脉曾发生海陆变迁事

件提供了重要证据。右图为郧西珊瑚虫化石

图片。据此完成1~2题。

课时数智作业(五) 地球的历史与地球的圈层结构

1.该珊瑚虫化石形成的古地理环境是( )

A.湿热的森林 B.干旱的陆地环境

C.温暖广阔的浅海 D.湿冷的山地环境

2.从地质过程角度分析,下列现象与郧西县变迁过程相似的是( )

A.喜马拉雅山上发现海螺化石

B.非洲与南美洲古老地层中发现同源化石

C.维苏威火山山脚下挖掘出庞贝古城遗址

D.俄罗斯中部中西伯利亚高原原面破碎,海拔较低

√

√

1.C 2.A [第1题,珊瑚虫生长在温度高于20 ℃的赤道及其附近的热带、亚热带浅海海域,在现在的陆地上发现珊瑚虫化石,说明这里的古地理环境是温暖广阔的浅海,C正确;森林生长在陆地上,山地也在陆地上,而珊瑚虫是海洋生物,A、B、D错误。第2题,由上题分析可知,郧西县变迁过程显示该地古地理环境是温暖广阔的浅海,后由于地壳抬升,使得在陆地上能找到相应的海洋生物化石。喜马拉雅山上发现海螺化石,说明喜马拉雅山曾经也是海

洋,后由于地壳抬升变成陆地,A正确;非洲与南美洲古老地层中发现同源化石,说明远古时期两块大陆彼此相连,这是因为板块之间的张裂所致,与地壳抬升无关,B错误;维苏威火山山脚下挖掘出庞贝古城遗址,说明当地的古地理环境曾经发生过火山喷发,不能说明发生过海陆变迁,C错误;中西伯利亚高原原面破碎主要是外力作用形成,与海陆变迁无关,D错误。]

(2024·南昌三模)下图示意生物出现以来,地球大气中的CO2、O2含量变化。据此完成3~4题。

3.古生代中、后期( )

A.出现最原始的生物

B.海生无脊椎动物空前繁盛

C.O2含量迅速上升

D.CO2含量波动下降

√

4.地球上生物出现以后( )

A.O2的含量先升高,后降低

B.CO2的含量呈波动性上升

C.植物的进化与O2含量呈正相关

D.寒武纪时O2含量达到顶峰

√

3.D 4.C [第3题,古生代早期鱼类大量繁衍,后期时两栖动物慢慢进化成更能适应干燥气候的爬行动物,A、B错误;古生代后期的主要植物是陆上孢子植物(如蕨类植物),O2含量变化不大,CO2含量波动下降,C错误、D正确。第4题,读图可知,地球上生物出现以后,O2的含量上升,A错误;CO2的含量先上升后波动下降,B错误;植物的进化与O2含量呈正相关,C正确;O2含量在大约5亿年前基本稳定,且缓慢上升,寒武纪时并未达到顶峰,D错误。]

(2025·济南模拟)2024年1月23日,新疆阿克苏地区乌什县发生7.1级地震,震源深度22千米。下图为地球圈层结构示意图,其中X和Y为地球内部圈层的两个分界面。

读图,完成5~6题。

5.关于图中各圈层的叙述,正确的是( )

A.水圈受陆地阻隔,是不连续的

B.地球的内部圈层由①②③④组成

C.一般认为岩浆的主要发源地是③

D.岩石圈主要由③④⑤三部分组成

6.发生地震时,地震波传播到X界面时( )

A.速度突然增加 B.横波突然消失

C.速度突然减小 D.速度匀速不变

√

√

5.C 6.A [第5题,水圈是连续而不规则的圈层,A错误;地球的内部圈层由地壳、地幔、地核组成,其中④⑤构成地壳,⑤也是地球内部圈层的组成部分,B错误;一般认为岩浆的发源地是软流层,软流层位于上地幔的上部,图中X为莫霍界面,Y为古登堡界面,X、Y之间为地幔,③位于上地幔的上部,判断为软流层,C正确;岩石圈由地壳和软流层上部岩石组成,③为软流层,不是岩石圈的组成部分,D错误。

第6题,由材料可知,此次地震的震源深度为22千米,位于地壳,而图中X为莫霍界面,地震波向下传播到X界面时横波和纵波的速度都突然增加,A正确、C错误;横波会在古登堡界面突然消失,不是莫霍界面,B错误;在地球内部,地震波传播速度是不均匀的,D错误。]

奇松、怪石、云海和温泉被誉为黄山“四绝”,下图为黄山迎客松景观图。据此完成7~9题。

7.黄山“四绝”景观体现的地球圈层有( )

A.1个 B.2个 C.3个 D.4个

√

8.下列关于迎客松所属圈层的描述,正确的是( )

A.是地球特有的圈层

B.是连续但不规则的圈层

C.范围包括大气圈全部

D.是一个较为稳定的圈层

9.迎客松所属圈层改变原始大气成分的主要方式是( )

A.太阳辐射 B.光合作用

C.呼吸作用 D.水循环

√

√

7.D 8.A 9.B [第7题,奇松、怪石、云海和温泉被誉为黄山“四绝”,体现了大气圈、水圈、生物圈和岩石圈这4个地球圈层,D正确。第8题,迎客松所属圈层为生物圈,是地球特有的圈层,包括大气圈的下部、岩石圈的上部以及水圈的全部,是非常活跃的圈层,A正确,C、D错误;水圈是连续但不规则的圈层,B错误。第9题,绿色植物的光合作用是改变原始大气成分的主要方式,B正确;太阳辐射、呼吸作用和水循环不能改变原始大气成分,A、C、D错误。]

二、非选择题(共2小题,共34分)

10.阅读图文材料,回答下列问题。(16分)

四川省自贡市恐龙博物馆为国家地质公园,也是全国青少年科学教育基地,该地质公园成为人们了解和研究地球历史的重要科研基地。下图为博物馆内的一个恐龙化石。研究表明,恐龙这类大型动物逐水草而栖。

(1)推测恐龙生活时代自贡市的古地理环境。(4分)

(2)说出恐龙生活时代植物的发展对现代人类生产、生活所产生的影响。(4分)

(3)说出人类研究生物化石及地球历史的意义。(8分)

[解析] 第(1)题,根据所学知识并结合材料可知,恐龙生活在侏罗纪和白垩纪时期,喜欢“逐水草而栖”可推测恐龙时代自贡市的古地理环境是温暖多雨,湖泊较多,植被繁茂,是恐龙的天然栖息地。第(2)题,恐龙生活时代裸子植物兴盛,被埋藏于地下,形成煤炭资源,为人类提供能源。第(3)题,研究生物化石及地球历史的意义主要是了解地球生物的演变以及演化规律,了解地球的演化对人类的启发以及演化过程形成的矿产对人类的作用。

[答案] (1)高温多雨(温暖多雨),湖泊较多,植被繁茂。

(2)恐龙生活时代裸子植物兴盛,被埋藏于地下,形成煤炭资源,为人类提供能源。

(3)帮助人类认识地球的演变,更深刻地认识地球的现状和未来;了解地球演化规律,以便掌握人类的进化方向;了解地球演化史,了解环境生态灾难的原因,防止人类重蹈覆辙;掌握煤炭等矿产资源的形成和分布,以便开发等。

11.阅读图文材料,回答下列问题。(18分)

莫霍洛维奇界面(以下简称莫霍界面)是指位于地下的不连续界面,因地势的高低起伏,不同地区莫霍界面的深度存在着较大的差异。右图为我国云贵高原某地区莫霍界面深度等值线图(单位:km)。

(1)描述图示区域莫霍界面深度的空间分布特点。(6分)

(2)指出图示区域地壳厚度最厚的区域并说明判断依据。(6分)

(3)结合所学知识,说出探测莫霍界面深度的依据,并阐述原理。(6分)

[解析] 第(1)题,读图可知,图示区域莫霍界面深度空间分布不均;西北部深度60 km,东南部深度36 km,故西北部深度大,东南部深度小,深度大致自东南部向西北部递增;西北部、北部深度等值线密集,说明深度变化较大。第(2)题,读图可知,图示区域地壳厚度最厚的是西北部。根据已学知识可知,莫霍界面以上为地壳部分,西北部莫霍界面深度大,说明地表到莫霍界面的距离远,地壳厚度较厚。第(3)题,根据已学知识可知,探测莫霍界面深度的依据是地震波。原理:地震波在不同的介质中传播速度存在着较大差异;地震波的横波和纵波在向下经过莫霍界面时出现明显加速现象,故可通过地震波探测莫霍界面的深度。

[答案] (1)深度空间分布不均;西北部深度大,东南部深度小,深度大致自东南部向西北部递增;西北部、北部深度变化较大。

(2)西北部。依据:莫霍界面以上为地壳部分,西北部莫霍界面深度大,说明地表到莫霍界面的距离远,地壳厚度较厚。

(3)地震波。原理:地震波在不同的介质中传播速度存在着较大差异;地震波的横波和纵波在向下经过莫霍界面时出现明显加速现象,故可通过地震波探测莫霍界面的深度。

谢 谢 !

同课章节目录