14 第一部分 第三章 课时10 大气的组成与垂直分层 大气的受热过程 课件《高考快车道》2026高考地理一轮总复习(人教版2019)

文档属性

| 名称 | 14 第一部分 第三章 课时10 大气的组成与垂直分层 大气的受热过程 课件《高考快车道》2026高考地理一轮总复习(人教版2019) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-12-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共80张PPT)

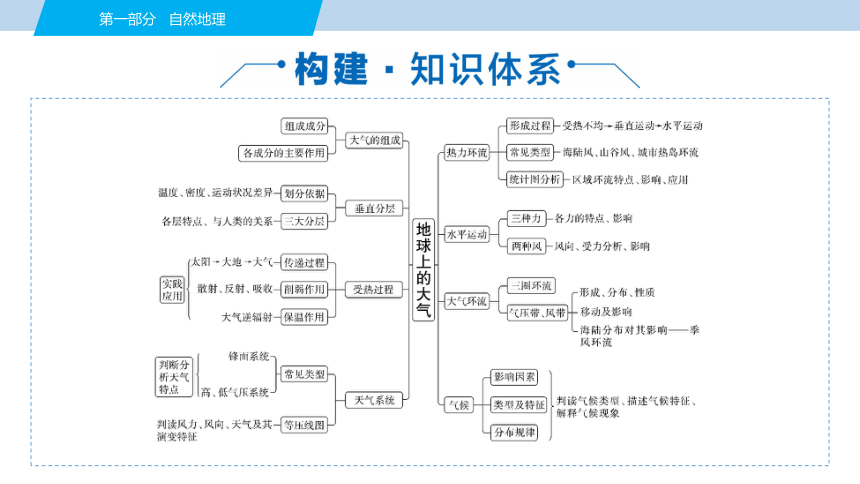

第一部分 自然地理

第三章 地球上的大气

第一部分 自然地理

考试要求

1.运用图表等资料,说明大气的组成和垂直分层,并理解其与生产和生活的联系。

2.运用示意图等资料,说明大气受热过程原理,并解释相关现象。

3.运用示意图等资料,说明热力环流原理,并解释相关现象。

4.运用示意图等资料,分析锋、低气压(气旋)、高气压(反气旋)等天气系统,并运用简易天气图,解释常见天气现象的成因。

5.运用示意图等资料,说明气压带、风带的分布,并分析气压带、风带对气候形成的作用以及气候对自然地理景观形成的影响。

第一部分 自然地理

四层考查

【必备知识】 大气的组成与垂直分层特点及影响、大气受热过程原理及应用、热力环流的形成与表现、常见天气系统及天气特征、气压带和风带的形成与移动、气压带和风带对气候的影响。

【关键能力】 理解大气的受热过程、热力环流原理,解释相关地理现象;分析、比较各类天气系统的差异及影响;判断大气环流特征及其对气候的影响;培养空间想象能力、抽象思维能力、演绎推理能力。

第一部分 自然地理

四层考查

【学科素养】 能够从区域空间位置、时间推移的视角,认识大气运动的规律、分布、原因;能够结合生产、生活实践认识大气热力状况、运动状况对天气及气候的影响。

【核心价值】 能够从“地对人的影响”视角,认识大气运动、天气系统等对人类活动的影响,人类活动要遵循自然规律,趋利避害。

第一部分 自然地理

课时10 大气的组成与垂直分层

大气的受热过程

夯实·基础知识

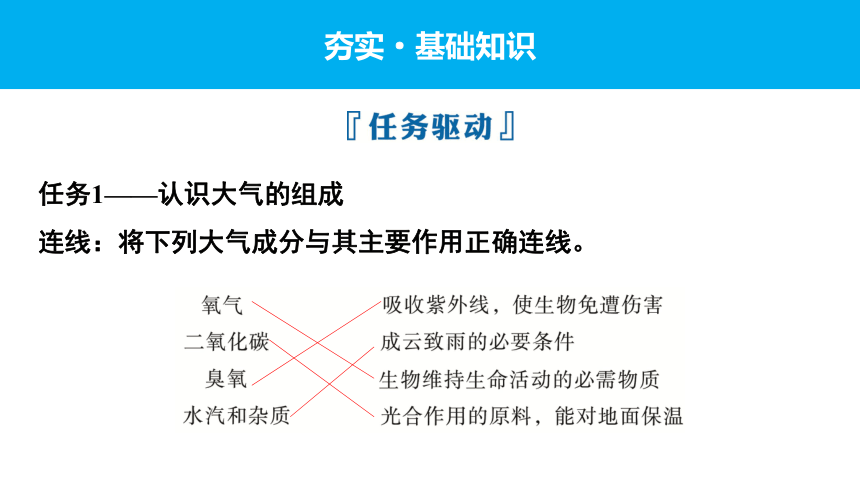

任务1——认识大气的组成

连线:将下列大气成分与其主要作用正确连线。

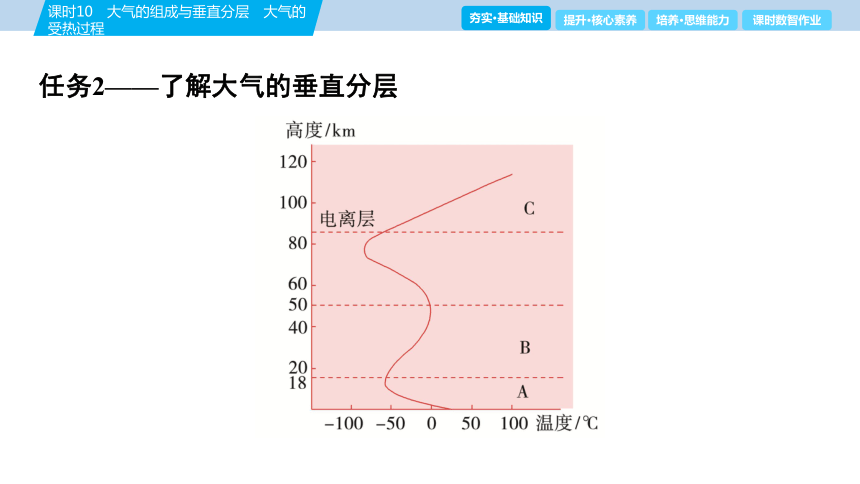

任务2——了解大气的垂直分层

1.填空

图中的大气分层为A______、B______、C________。

2.简答:说出A、B两层的温度的垂直变化特点及大气运动的差异。

[提示] A层:温度随高度升高而递减,大气对流运动显著;B层:温度随高度升高而升高,大气以平流运动为主。

对流层

平流层

高层大气

3.简答:观测发现A层在不同纬度的高度不同,为什么?

[提示] 低纬度地区地面受热多,对流活动旺盛,因此对流层的高度高;而高纬度地区地面受热较少,对流活动较弱,所以对流层的高度低;中纬度地区则居中。

4.填空

在C层有若干____层,能反射无线电波,对______通信有重要作用。

电离

无线电

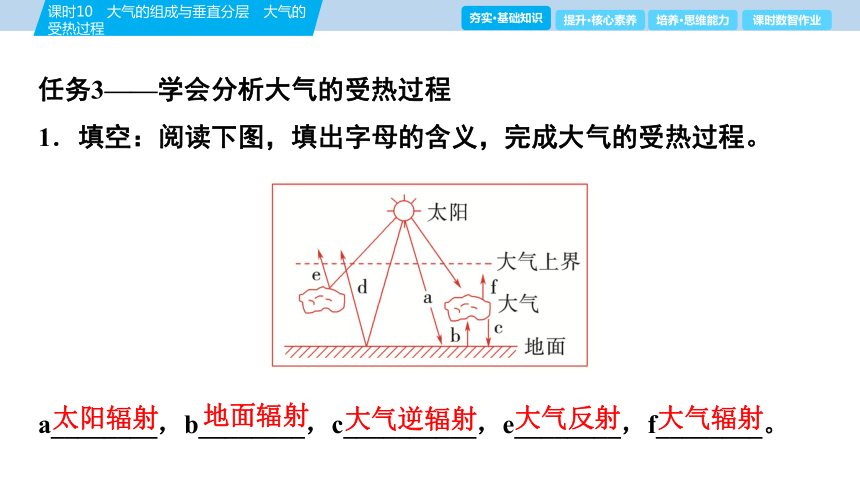

任务3——学会分析大气的受热过程

1.填空:阅读下图,填出字母的含义,完成大气的受热过程。

a________,b________,c__________,e________,f________。

太阳辐射

地面辐射

大气逆辐射

大气反射

大气辐射

2.简答:为什么随着海拔升高,对流层气温会降低?

[提示] 因为地面辐射是对流层大气热量的直接来源。在对流层中,随着海拔升高,大气获得的地面辐射逐渐减少,因此气温会降低。

3.简答:为什么大气对地面具有保温作用?

[提示] 大气在增温的同时,也向外辐射长波辐射,其中大部分向下射向地面,其方向与地面辐射方向相反,被称为大气逆辐射。大气逆辐射把热量传给地面,在一定程度上补偿了地面辐射损失的热量,对地面起到了保温作用。

4.判断:结合大气的受热过程,判断下列说法的正误。

(1)“高处不胜寒”说明地面是近地面大气的直接热源。 ( )

(2)阴天时昼夜温差较大。 ( )

(3)南极气候寒冷,与其下垫面无关。 ( )

√

×

×

1.图中二氧化碳体积分数变化最快的时段是( )

A.1740年—1760年

B.1840年—1860年

C.1900年—1920年

D.1980年—2000年

衔接一 必修第一册教材案例变式

下图为二氧化碳体积分数的变化。据此完成1~2题。

√

2.图中二氧化碳体积分数变化的原因有( )

①土地利用变化 ②燃烧化石燃料 ③海平面的上升 ④陆地冰川融化

A.①② B.①③

C.①④ D.②④

√

1.D 2.A [第1题,根据图中信息可知,随着时间的推移,全球二氧化碳体积分数整体在逐渐增加,因此时间越往后,二氧化碳体积分数变化越快,且由图中曲线斜率可知,1980—2000年曲线斜率最大,说明此时段二氧化碳体积分数变化最快,D正确。第2题,土地利用变化,指雨林、森林等植被遭受破坏,吸收二氧化碳能力减弱,使得二氧化碳体积分数增加,①正确;大量煤、石油等化石燃料燃烧,排放大量温室气体,二氧化碳体积分数增加,②正确;海平面的上升和陆地冰川融化是二氧化碳体积分数增加的结果,不是原因,③④错误。综上所述,A正确。]

衔接二 必修第一册教材节首内容及图2.5变式

2012年,奥地利“坠落人”鲍姆加特纳配备着特制宇航服,从位于39 km高空的太空舱跳下,4分钟后打开降落伞,最后安全落地。右图示意大气的垂直分层及其气

温变化。据此完成3~4题。

3.奥地利“坠落人”从太空舱跳离时,处于( )

A.高层大气 B.对流层

C.平流层 D.电离层

4.“坠落人”下行过程所经过大气层的气温变化是( )

A.先降后升 B.先升后降

C.一直下降 D.一直上升

√

√

3.C 4.A [第3题,根据材料可知,鲍姆加特纳从距离地表

39 km的高空跳离太空舱,处于平流层中,C正确。第4题,鲍姆加特纳在降落过程中依次经历平流层和对流层。结合图中温度变化可知,在平流层中,气温随着海拔升高而升高,在对流层中,大气的温度随着海拔升高而降低,所以,鲍姆加特纳在降落过程中(从

39 km高空到地表)的大气温度先降低,后上升,A正确。]

衔接三 必修第一册教材活动变式

月球表面昼夜温度变化要比地球表面剧烈得多,其赤道附近中午温度可达127 ℃,夜晚温度最低可达-183 ℃。下图为月球和地球表面的辐射过程示意图。据此完成5~6题。

5.和月球相比,地球表面的辐射过程要复杂得多,主要原因是地球( )

A.存在大气层 B.存在高级生命

C.存在液态水 D.地表形态复杂

6.和地球相比,月球表面白天温度要高很多,原因包括月球上在白天基本不存在( )

①大气吸收 ②大气逆辐射 ③太阳辐射 ④大气反射

A.①② B.②③

C.③④ D.①④

√

√

5.A 6.D [第5题,结合图示信息可知,由于地球有大气层的存在,存在大气对太阳辐射的削弱作用和对地面的保温作用等相关过程,故地球表面的辐射过程要比月球复杂得多,A正确。第6题,由于月球无大气层,所以月球白天不存在大气对太阳辐射的反射和吸收,到达月球表面的太阳辐射多,所以月球表面白天温度要高很多,①④正确;月球不存在大气逆辐射,但与题干信息“月球表面白天温度要高很多”关系不大,排除②;月球白天太阳辐射剧烈,排除③。故选D。]

1.利用大气的组成解释地理现象

(1)二氧化碳

二氧化碳→吸收长波辐射(地面辐射)→升温同时释放热能→返还地面热量→保温作用。

提升·核心素养

(2)氧原子和臭氧

①高层大气中的氧原子→吸收波长较短的紫外线→升温使大气电离→形成电离层。

②平流层中的臭氧→吸收波长较长的紫外线→升温的同时阻挡到达地面的紫外线→保护地球上的生物免受紫外线伤害。

(3)水汽

①近地面水汽吸收地面热量→大气升温。

②水汽温度变化→吸热或放热→水的相变→云、雨、雾、雪等天气现象的发生。

(4)杂质

①尘埃物质→吸附水汽→雾或降水。

②尘埃物质→削弱太阳光→大气能见度降低。

2.大气受热过程中两种作用的实践应用

(1)大气削弱作用原理应用→分析某地区太阳能的多少

①高海拔地区(如青藏高原地区)

②内陆地区(如我国西北地区)

③湿润内陆盆地(如四川盆地)

(2)大气保温作用原理应用→分析生产、生活中的现象

①解释温室气体大量排放对全球变暖的影响

②分析农业实践中的一些现象

a.我国北方地区利用温室大棚种植反季节蔬菜。

b.旧时深秋农民利用燃烧秸秆制造烟雾预防霜冻。

(3)综合两种作用分析昼夜温差大小

天气状况 晴朗的天气条件下,白天大气的削弱作用和夜晚大气的保温作用都弱→昼夜温差大

地势高低 地势高→大气稀薄→白天大气的削弱作用和夜晚大气的保温作用都弱→昼夜温差大

下垫面性质 下垫面的比热容大→增温和降温速度都慢→昼夜温差小,如海洋的昼夜温差一般小于陆地

3.逆温现象分析

(1)概念:气温随高度增加而上升,或者随高度的增加气温的垂直递减率小于6 ℃/km的现象。

(2)逆温的类型、成因及特点

类型 成因 特点

辐射逆温 地面辐射冷却,在晴朗无云或少云的夜晚,地面辐射冷却快,离地面越近,降温越快 大陆上常年均可出现,尤以冬季最强

类型 成因 特点

平流逆温 暖空气水平移动到冷的地面或水面上而发生的冷接触作用 越接近地表,降温越快

锋面逆温 冷暖气团温度差异显著,暖气团位于锋面上部 出现于锋面附近

地形逆温 冷空气沿斜坡向低谷和盆地流动 出现于山谷或盆地

(3)逆温现象的形成及消失过程

(4)逆温的影响

有利 ①逆温的出现阻碍了空气对流,因此可以抑制沙尘暴的发生

②逆温出现在高空,有利于飞机的飞行

③和其他天气现象一样,逆温可作为一种气候资源加以利用。例如,在我国新疆伊犁河谷,逆温出现在每年10月至次年3月,长达半年之久,有效地提高了冬季河谷坡地的温度,多年生果树越冬可以免受冻害等

不利 ①逆温时,大气结构比较稳定,容易加重大气污染

②对天气的影响:容易产生大雾等不利天气

③对交通的影响:大气能见度降低,地面湿滑

(2024·安徽卷)下图为我国某地面观测站(47°06′N,87°58′E,海拔561 m)某月1日前后连续4天太阳辐射、地面反射太阳辐射、地面长波辐射和大气逆辐射的通量逐小时观测结果。据此完成(1)~(3)题。

培养·思维能力

(1)图中甲、乙、丙三条曲线依次表示( )

A.地面长波辐射、地面反射太阳辐射、大气逆辐射

B.地面长波辐射、大气逆辐射、地面反射太阳辐射

C.大气逆辐射、地面反射太阳辐射、地面长波辐射

D.大气逆辐射、地面长波辐射、地面反射太阳辐射

√

(2)观测期间该地( )

①第1天晴朗无云

②第2天地面吸收的太阳辐射量最大

③第3天比第4天大气透明度低

④可能经历了降水过程

A.①② B.②③

C.①④ D.③④

√

(3)该时段可能为( )

A.4月1日前后 B.6月1日前后

C.10月1日前后 D.11月1日前后

√

【解题导引】

(1)图文信息→丙曲线数值夜晚为零,白天曲线变化与太阳辐射相同→丙曲线代表地面反射太阳辐射;乙曲线数值昼夜差异较小,且在太阳辐射较小的第2、第3天数值较大→乙曲线代表大气逆辐射;甲曲线数值相对较大且随太阳辐射值变化而变化→甲曲线代表地面长波辐射

(2)图示信息→第1天、第4天太阳辐射值较大,但无法判断是否晴朗无云→第2、3天时太阳辐射明显减小→这两天可能出现了阴雨天气→第3天的大气逆辐射值比第4天大→第3天大气透明度低

(3)区域经纬度位置→地处我国西北地区→以温带大陆性气候为主→降水主要集中在夏季→依据第2、第3天的太阳辐射状况推测该时段可能为6月1日前后

分析图中信息,乙曲线第4天的数值比第3天的小,其主要原因是什么?

[提示] 图中乙曲线代表的是大气逆辐射,该地位于我国西北地区,图中显示第2、第3天该地的太阳辐射大幅减少,说明经历了阴雨天气过程,第4天因降水过后空气中杂质变少,且天气晴朗,因此大气逆辐射相对较小。

视角一 大气的组成与垂直分层

(2025·岳阳模拟)气象气球可以跟踪大气不断变化的情况,在天气预报、气候监测和气象研究中具有重要作用。放飞的大气球,官方名称是“高空探测气球”,它通过一根长30 m的棉绳携带探空仪,实时采集从地面到高空3万米左右不同高度的气压、温度、湿度、风向、风速等数据。右图示意放飞高空探测气球。据此完成1~2题。

1.随高度增加,高空探测气球记录的温度变化规律可能是( )

A.先升高后降低

B.先降低后升高

C.一直升高

D.一直降低

√

2.关于高空探测气球经过的大气层的说法,正确的是( )

A.对流层臭氧含量高

B.平流层天气晴朗

C.高层大气可看到流星、极光等现象

D.高层大气有若干电离层

√

1.B 2.B [第1题,高空探测气球升高过程中,从地面到高空3万米左右,先经过对流层后经过平流层,所以气温先随高度增加而降低,进入平流层后,气温随高度增加而升高,B正确。第2题,平流层大气做平流运动,天气晴朗,B正确;臭氧主要集中分布在平流层中,A错误;因为探测气球主要采集从地面到高空3万米左右不同高度的气象数据,按照大气分层的高度,探测气球只经过了对流层和平流层,没有到达高层大气,C、D错误。故选B。]

视角二 大气受热过程原理

地表净辐射是地表吸收辐射与放出辐射的差额。如图为我国甲、乙、丙三个省级行政区的年内地面净辐射变化图。据此完成3~4题。

3.三地的纬度由高到低排列正确的是( )

A.甲、乙、丙 B.丙、乙、甲

C.甲、丙、乙 D.乙、丙、甲

4.甲地夏季地面净辐射与乙、丙相当,主要原因是甲地( )

A.日照时间更长 B.降水更少

C.大气更稀薄 D.太阳高度更大

√

√

3.A 4.A [第3题,就全年而言,总体上纬度越高,地表净辐射越小。因此图中丙纬度最低,甲纬度最高,三地的纬度由高到低排列为甲、乙、丙,A正确,B、C、D错误。第4题,由上题分析可知,甲地纬度较高,乙、丙两地纬度较甲地低。夏季我国总体越往高纬度正午太阳高度越小,但昼长越长,更长的日照时间可以弥补一定的太阳辐射,造成夏季我国不同纬度接收的太阳辐射差距较小,因此甲地夏季地面净辐射与乙、丙相当,A正确、D错误;题中无法看出三地海拔和海陆位置的差异,降水更少和大气更稀薄不是主要原因,B、C错误。]

(建议用时:30分钟,分值:63分)

一、选择题(共9小题,每小题3分,共27分。每个小题只有一个选项符合题目要求)

(2024·宁德一模)雨幡洞云是一种奇特的天气现象(右图),薄薄的云层出现一个空洞,一缕缕“云丝”似乎从洞中心部分落下,犹如“空中水母”。专家解释,这是由于大气层中存在低于0 ℃而仍然保持液态的过冷液滴,受飞机飞行扰动而产生云洞。据此完成1~2题。

课时数智作业(十) 大气的组成与垂直分层 大气的受热过程

1.雨幡洞云位于大气垂直分层中的( )

A.平流层 B.对流层

C.中间层 D.逸散层

2.发生雨幡洞云的云层温度较低,是由于( )

A.距离太阳较远 B.距离地面较远

C.距臭氧层较远 D.距电离层较远

√

√

1.B 2.B [第1题,根据材料可知,雨幡洞云是云层的一种,云层分布在水汽和尘埃较多、垂直运动明显的对流层,B正确。第2题,雨幡洞云现象发生于对流层,对流层的直接热量来源是地面辐射,雨幡洞云的云层温度较低说明距离热量来源较远,故判断距离地面较远,B正确;太阳不是对流层大气热量的直接热源,A错误;臭氧层分布于平流层,电离层分布于高层大气,雨幡洞云发生于对流层,与高层大气和平流层无关,C、D错误。]

(2024·泰州二模)下图为南疆沙漠腹地夏季晴天与沙尘日的地表温度与气温日变化示意图。读图,完成3~5题。

3.图中表示晴天地表温度变化的是( )

A.① B.② C.③ D.④

4.据图中信息可知( )

A.地温高于气温

B.地气温差夜晚小于白天

C.沙尘日地温变化幅度小于晴天气温变化幅度

D.地气温差沙尘日大于晴天

√

√

5.沙尘日的最低气温高于晴天,是因为沙尘日大气( )

A.大气逆辐射作用强

B.白天时吸收太阳辐射作用强

C.反射作用强

D.透明度差,地面辐射强

√

3.A 4.B 5.A [第3题,结合所学知识可知,大气的受热过程为“太阳暖大地,大地暖大气,大气还大地”,因此地表温度的变化幅度较气温大(即地表白天接受太阳辐射,温度高;夜晚辐射冷却,温度低)。晴天时,大气削弱作用和保温作用均弱,昼夜温差大;沙尘日昼夜温差较小。读图可知,①的日温差最大,其代表晴天的地表温度;②的整体温度较高,且日温差较大,因此其代表沙尘日的地表温度;③的温度变化幅度最小,其应该代表沙尘日的气温;④的温度变化幅度较③大,其应该代表的是晴天的气温日变化。A

正确。第4题,结合上题分析可知,①为晴天的地表温度,②是沙尘日的地表温度,③是沙尘日的气温,④是晴天的气温。结合图中信息,地温在夜晚时低于气温,排除A;地气温差夜晚小于白天,B正确;沙尘日地温变化幅度大于晴天气温变化幅度,排除C;地气温差沙尘日小于晴天,排除D。第5题,结合所学知识可知,沙尘日空气中的杂质沙尘较多,其对太阳辐射的削弱作用(吸收、反射、散射)较强,同时保温作用在晚上更明显,大气逆辐射作用强,因此沙尘日的最低气温高于晴天,A正确。]

(2025·衡水模拟)大气边界层位于对流层中下部,是地球表面与大气之间水热、能量交换的重要空间。地面受热之后,通过热量传导、促进对流等形式加厚大气边界层。河西走廊某气象站的观测表明,该地大气边界层在5月达到最厚;大气边界层增厚导致浮尘容纳的空间增大,沙尘多发,而浮尘的增加又会导致大气边界层厚度减小,从而实现自我调节。据此完成6~7题。

6.与6—7月相比,该地5月大气边界层更厚,主要因为( )

A.太阳高度较小 B.平均气温更高

C.土壤较为干燥 D.平均风速较小

7.浮尘的增多导致大气边界层厚度减小,主要因为( )

A.太阳辐射削弱 B.地面辐射增强

C.大气辐射增强 D.地表反射减弱

√

√

6.C 7.A [第6题,该地5月气温回升快,降水少,蒸发旺盛,土壤干燥,地面升温更快,更易加厚大气边界层,C正确;太阳高度较小,温度低,由材料可知,气温低,对流弱,大气层边界薄,A错误;大陆7月平均气温更高,B错误;河西走廊夏季平均风速小,D错误。第7题,浮尘通过反射、散射、吸收削弱到达地面的太阳辐射,抑制地面增温,抑制了大气的对流运动,抑制大气边界层的加厚,A正确;地面辐射增强,气温升高,对流旺盛,则大气边界层

增厚,B错误;浮尘通过反射、散射、吸收削弱到达地面的太阳辐射,使大气吸收的地面辐射减少,大气辐射也减弱,C错误;地表反射减弱,地表吸收增强,大气吸收的地面辐射增多,大气的对流运动增强,大气层边界变厚,D错误。]

(2025·广州模拟)浓积云是由空气强烈上升和下沉运动组成的复杂云体,水汽较为充沛,条件合适时可触发阵性降水。大气气溶胶指悬浮在大气中的液态或固态粒子,沙尘气溶胶是大气气溶胶的重要组成部分,其加热效应能促进深积云的发展。据此完成8~9题。

8.沙尘气溶胶能加热浓积云促使其进一步发展主要是因为( )

①大气对地面辐射吸收增强

②大气向上的长波辐射增强

③凝结核增加促使水汽凝结

④大气对短波辐射反射增强

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

9.沙尘气溶胶通过该机制增大降水量较常见于( )

A.塔里木盆地 B.内蒙古高原

C.四川盆地 D.东南丘陵

√

√

8.A 9.B [第8题,沙尘气溶胶能够吸收地面辐射,从而增强大气对地面辐射的吸收,导致大气加热,①正确;同时沙尘气溶胶作为凝结核,能够促使水汽凝结,促进云的发展,③正确;大气向上的长波辐射增强和大气对短波辐射反射增强会使得大气散热,与加热浓积云的机制关系较小,排除②④。故选A。第9题,沙尘气溶胶主要来源于干旱和半干旱地区,如沙漠和荒漠地区,内蒙古高原地处干旱和半干旱地区,沙尘天气较为常见,沙尘气溶胶通过加热效应促进浓积云的发展,从而增大降水量,B正确;塔里木盆地虽然也有沙尘,但降水稀少,排除A;四川盆地和东南丘陵地区气候湿润,沙尘气溶胶影响较小,排除C、D。]

二、非选择题(共2小题,共36分)

10.(2024·南昌二模)阅读图文材料,回答下列问题。(20分)

浙江黄岩盛产柑橘,近年来当地农民采用矮化、稀植等新的生产技术,将树高控制在2 m左右,行距和株距大幅增加,植株的光照条件明显改善,提高了柑橘的产量和品质。下图表示某日黄岩甲柑橘园温度(包括气温和地温)的垂直分布情况,5时和14时气温分别是该日最低和最高气温(时间为地方时),甲柑橘园采用了新的生产技术。

(1)判断图示季节,并列举3条理由。(8分)

(2)解释图示14时甲柑橘园气温在2 m左右向上、向下递减的原因。(8分)

(3)乙柑橘园紧邻甲柑橘园,未采用新的生产技术。与甲柑橘园相比,分析乙柑橘园该日14时气温垂直分布的不同特点。(4分)

[解析] 第(1)题,从图中可知,5时和14时甲柑橘园的温度均超过23℃,可知图示季节为夏季,因为夏季我国普遍高温;地下平均温度低于地表(空气)平均温度,地表获得的太阳辐射较多,温度较高;从材料得知,5时气温是该日最低气温,即日出前后,说明该地昼长达14小时左右。综上所述,图示季节为夏季。第(2)题,从大气的受热过程来看,大气对太阳短波辐射吸收较少,太阳短波辐射在透过大气到达地面的过程中,先经过柑橘园中高度为2 m左右的树木,

树木顶部吸收太阳(短波)辐射;树顶增温,树顶的长波辐射成为上方空气的主要、直接热源,2 m(树顶)以上空气获得的热量(长波辐射)向上递减。2 m以下,枝叶茂密,太阳短波辐射透过遮挡的枝叶,太阳辐射量向下递减;枝叶温度随太阳辐射量减少向下递减,空气获得的热量也向下递减。第(3)题,与甲柑橘园相比,乙柑橘园未实施矮化,树顶高度更高,气温最高处离地面更远;乙柑橘园未实施稀植,植株密度更大,枝叶对阳光遮挡作用更强,枝叶下的太阳辐射减少的更多,气温向下递减更明显。

[答案] (1)季节:夏季。

理由:温度较高;地下平均温度低于地表(空气)平均温度;地方时5时日出(气温最低)。

(2)向上递减原因:树木高度2 m左右,树木顶部吸收太阳(短波)辐射,树顶增温,成为上方空气的直接热源,2米(树顶)以上空气获得的热量(长波辐射)向上递减。

向下递减原因:受枝叶遮挡,太阳辐射量向下递减;枝叶温度向下递减,空气获得的热量向下递减。

(3)未实施矮化,树顶高度更高,气温最高处离地面更远;未实施稀植,植株密度更大,枝叶对阳光遮挡作用更强,气温向下递减更明显。

11.阅读图文材料,回答下列问题。(16分)

风沙肆虐的沙漠一直是蔬果生产的禁区,日光温室可以极大地改变这一现状。南疆地区早期建成的温室,普遍存在着冬季夜间室内冻害时常发生的问题。水幕集热—地暖加温系统的应用,较好地解决了这一难题。研究表明,日光温室后墙白天接收太阳总辐射约占温室接收太阳总辐射的50%~60%。夜间,室内获得的热量中墙面释放热量约占1/3,地面释放热量约占2/3。此外,土壤夜间放热性能较为稳定,受气候条件影响小。

(1)指出沙漠温室的主要功能。(4分)

(2)解释水幕集热—地暖加温系统能减轻冻害问题的原因。(6分)

(3)电动卷帘可以根据温度高低对玻璃进行择时覆盖。根据沙漠地区的气温变化分析电动卷帘覆盖的时间。(6分)

[解析] 第(1)题,夜晚的时候,沙漠温室会减少室内外的热交换,大棚会加强大气逆辐射,起到保温作用;白天的时候,沙漠温室会阻止水分散失,减少水分蒸发,从而起到保湿的作用;沙漠温室阻挡风沙,也可以减少当地风沙对农业的影响。第(2)题,由材料可知,日光温室后墙白天接收太阳总辐射约占温室接收太阳总辐射的50%~60%。夜间,室内获得的热量中,墙面释放的热量约占1/3,地面释放的热量约占2/3。由于沙漠地区的热力性质,昼夜温差较大,而墙面白天吸热多、夜晚放热少;地面白天获得太阳辐射少而夜晚

放热多,又因土壤夜间放热性能较为稳定,因此可以利用水幕集热—地暖加温系统将白天墙体获得的热量传递给土壤,等到夜晚气温很低时土壤也能稳定放热而减少冻害。第(3)题,夏季白天,太阳辐射较强,温度过高,因此需要将窗帘覆盖遮阳,降低温室内气温;冬季夜晚气温过低,因此需要将窗帘覆盖,减少室内外的热交换,增强大气的逆辐射,加强保温作用。

[答案] (1)保温、保湿、防风沙。

(2)墙面白天吸热多、夜晚放热少;地面白天获得太阳辐射少而夜晚放热多;水幕集热—地暖加温系统将白天墙体获得的热量传递给土壤;夜晚气温很低时土壤也能稳定放热而减少冻害。

(3)冬季夜晚,沙漠气温过低,覆盖卷帘可以起到保温作用;夏季白天,气温过高,覆盖卷帘可以降低室内温度。

谢 谢 !

第一部分 自然地理

第三章 地球上的大气

第一部分 自然地理

考试要求

1.运用图表等资料,说明大气的组成和垂直分层,并理解其与生产和生活的联系。

2.运用示意图等资料,说明大气受热过程原理,并解释相关现象。

3.运用示意图等资料,说明热力环流原理,并解释相关现象。

4.运用示意图等资料,分析锋、低气压(气旋)、高气压(反气旋)等天气系统,并运用简易天气图,解释常见天气现象的成因。

5.运用示意图等资料,说明气压带、风带的分布,并分析气压带、风带对气候形成的作用以及气候对自然地理景观形成的影响。

第一部分 自然地理

四层考查

【必备知识】 大气的组成与垂直分层特点及影响、大气受热过程原理及应用、热力环流的形成与表现、常见天气系统及天气特征、气压带和风带的形成与移动、气压带和风带对气候的影响。

【关键能力】 理解大气的受热过程、热力环流原理,解释相关地理现象;分析、比较各类天气系统的差异及影响;判断大气环流特征及其对气候的影响;培养空间想象能力、抽象思维能力、演绎推理能力。

第一部分 自然地理

四层考查

【学科素养】 能够从区域空间位置、时间推移的视角,认识大气运动的规律、分布、原因;能够结合生产、生活实践认识大气热力状况、运动状况对天气及气候的影响。

【核心价值】 能够从“地对人的影响”视角,认识大气运动、天气系统等对人类活动的影响,人类活动要遵循自然规律,趋利避害。

第一部分 自然地理

课时10 大气的组成与垂直分层

大气的受热过程

夯实·基础知识

任务1——认识大气的组成

连线:将下列大气成分与其主要作用正确连线。

任务2——了解大气的垂直分层

1.填空

图中的大气分层为A______、B______、C________。

2.简答:说出A、B两层的温度的垂直变化特点及大气运动的差异。

[提示] A层:温度随高度升高而递减,大气对流运动显著;B层:温度随高度升高而升高,大气以平流运动为主。

对流层

平流层

高层大气

3.简答:观测发现A层在不同纬度的高度不同,为什么?

[提示] 低纬度地区地面受热多,对流活动旺盛,因此对流层的高度高;而高纬度地区地面受热较少,对流活动较弱,所以对流层的高度低;中纬度地区则居中。

4.填空

在C层有若干____层,能反射无线电波,对______通信有重要作用。

电离

无线电

任务3——学会分析大气的受热过程

1.填空:阅读下图,填出字母的含义,完成大气的受热过程。

a________,b________,c__________,e________,f________。

太阳辐射

地面辐射

大气逆辐射

大气反射

大气辐射

2.简答:为什么随着海拔升高,对流层气温会降低?

[提示] 因为地面辐射是对流层大气热量的直接来源。在对流层中,随着海拔升高,大气获得的地面辐射逐渐减少,因此气温会降低。

3.简答:为什么大气对地面具有保温作用?

[提示] 大气在增温的同时,也向外辐射长波辐射,其中大部分向下射向地面,其方向与地面辐射方向相反,被称为大气逆辐射。大气逆辐射把热量传给地面,在一定程度上补偿了地面辐射损失的热量,对地面起到了保温作用。

4.判断:结合大气的受热过程,判断下列说法的正误。

(1)“高处不胜寒”说明地面是近地面大气的直接热源。 ( )

(2)阴天时昼夜温差较大。 ( )

(3)南极气候寒冷,与其下垫面无关。 ( )

√

×

×

1.图中二氧化碳体积分数变化最快的时段是( )

A.1740年—1760年

B.1840年—1860年

C.1900年—1920年

D.1980年—2000年

衔接一 必修第一册教材案例变式

下图为二氧化碳体积分数的变化。据此完成1~2题。

√

2.图中二氧化碳体积分数变化的原因有( )

①土地利用变化 ②燃烧化石燃料 ③海平面的上升 ④陆地冰川融化

A.①② B.①③

C.①④ D.②④

√

1.D 2.A [第1题,根据图中信息可知,随着时间的推移,全球二氧化碳体积分数整体在逐渐增加,因此时间越往后,二氧化碳体积分数变化越快,且由图中曲线斜率可知,1980—2000年曲线斜率最大,说明此时段二氧化碳体积分数变化最快,D正确。第2题,土地利用变化,指雨林、森林等植被遭受破坏,吸收二氧化碳能力减弱,使得二氧化碳体积分数增加,①正确;大量煤、石油等化石燃料燃烧,排放大量温室气体,二氧化碳体积分数增加,②正确;海平面的上升和陆地冰川融化是二氧化碳体积分数增加的结果,不是原因,③④错误。综上所述,A正确。]

衔接二 必修第一册教材节首内容及图2.5变式

2012年,奥地利“坠落人”鲍姆加特纳配备着特制宇航服,从位于39 km高空的太空舱跳下,4分钟后打开降落伞,最后安全落地。右图示意大气的垂直分层及其气

温变化。据此完成3~4题。

3.奥地利“坠落人”从太空舱跳离时,处于( )

A.高层大气 B.对流层

C.平流层 D.电离层

4.“坠落人”下行过程所经过大气层的气温变化是( )

A.先降后升 B.先升后降

C.一直下降 D.一直上升

√

√

3.C 4.A [第3题,根据材料可知,鲍姆加特纳从距离地表

39 km的高空跳离太空舱,处于平流层中,C正确。第4题,鲍姆加特纳在降落过程中依次经历平流层和对流层。结合图中温度变化可知,在平流层中,气温随着海拔升高而升高,在对流层中,大气的温度随着海拔升高而降低,所以,鲍姆加特纳在降落过程中(从

39 km高空到地表)的大气温度先降低,后上升,A正确。]

衔接三 必修第一册教材活动变式

月球表面昼夜温度变化要比地球表面剧烈得多,其赤道附近中午温度可达127 ℃,夜晚温度最低可达-183 ℃。下图为月球和地球表面的辐射过程示意图。据此完成5~6题。

5.和月球相比,地球表面的辐射过程要复杂得多,主要原因是地球( )

A.存在大气层 B.存在高级生命

C.存在液态水 D.地表形态复杂

6.和地球相比,月球表面白天温度要高很多,原因包括月球上在白天基本不存在( )

①大气吸收 ②大气逆辐射 ③太阳辐射 ④大气反射

A.①② B.②③

C.③④ D.①④

√

√

5.A 6.D [第5题,结合图示信息可知,由于地球有大气层的存在,存在大气对太阳辐射的削弱作用和对地面的保温作用等相关过程,故地球表面的辐射过程要比月球复杂得多,A正确。第6题,由于月球无大气层,所以月球白天不存在大气对太阳辐射的反射和吸收,到达月球表面的太阳辐射多,所以月球表面白天温度要高很多,①④正确;月球不存在大气逆辐射,但与题干信息“月球表面白天温度要高很多”关系不大,排除②;月球白天太阳辐射剧烈,排除③。故选D。]

1.利用大气的组成解释地理现象

(1)二氧化碳

二氧化碳→吸收长波辐射(地面辐射)→升温同时释放热能→返还地面热量→保温作用。

提升·核心素养

(2)氧原子和臭氧

①高层大气中的氧原子→吸收波长较短的紫外线→升温使大气电离→形成电离层。

②平流层中的臭氧→吸收波长较长的紫外线→升温的同时阻挡到达地面的紫外线→保护地球上的生物免受紫外线伤害。

(3)水汽

①近地面水汽吸收地面热量→大气升温。

②水汽温度变化→吸热或放热→水的相变→云、雨、雾、雪等天气现象的发生。

(4)杂质

①尘埃物质→吸附水汽→雾或降水。

②尘埃物质→削弱太阳光→大气能见度降低。

2.大气受热过程中两种作用的实践应用

(1)大气削弱作用原理应用→分析某地区太阳能的多少

①高海拔地区(如青藏高原地区)

②内陆地区(如我国西北地区)

③湿润内陆盆地(如四川盆地)

(2)大气保温作用原理应用→分析生产、生活中的现象

①解释温室气体大量排放对全球变暖的影响

②分析农业实践中的一些现象

a.我国北方地区利用温室大棚种植反季节蔬菜。

b.旧时深秋农民利用燃烧秸秆制造烟雾预防霜冻。

(3)综合两种作用分析昼夜温差大小

天气状况 晴朗的天气条件下,白天大气的削弱作用和夜晚大气的保温作用都弱→昼夜温差大

地势高低 地势高→大气稀薄→白天大气的削弱作用和夜晚大气的保温作用都弱→昼夜温差大

下垫面性质 下垫面的比热容大→增温和降温速度都慢→昼夜温差小,如海洋的昼夜温差一般小于陆地

3.逆温现象分析

(1)概念:气温随高度增加而上升,或者随高度的增加气温的垂直递减率小于6 ℃/km的现象。

(2)逆温的类型、成因及特点

类型 成因 特点

辐射逆温 地面辐射冷却,在晴朗无云或少云的夜晚,地面辐射冷却快,离地面越近,降温越快 大陆上常年均可出现,尤以冬季最强

类型 成因 特点

平流逆温 暖空气水平移动到冷的地面或水面上而发生的冷接触作用 越接近地表,降温越快

锋面逆温 冷暖气团温度差异显著,暖气团位于锋面上部 出现于锋面附近

地形逆温 冷空气沿斜坡向低谷和盆地流动 出现于山谷或盆地

(3)逆温现象的形成及消失过程

(4)逆温的影响

有利 ①逆温的出现阻碍了空气对流,因此可以抑制沙尘暴的发生

②逆温出现在高空,有利于飞机的飞行

③和其他天气现象一样,逆温可作为一种气候资源加以利用。例如,在我国新疆伊犁河谷,逆温出现在每年10月至次年3月,长达半年之久,有效地提高了冬季河谷坡地的温度,多年生果树越冬可以免受冻害等

不利 ①逆温时,大气结构比较稳定,容易加重大气污染

②对天气的影响:容易产生大雾等不利天气

③对交通的影响:大气能见度降低,地面湿滑

(2024·安徽卷)下图为我国某地面观测站(47°06′N,87°58′E,海拔561 m)某月1日前后连续4天太阳辐射、地面反射太阳辐射、地面长波辐射和大气逆辐射的通量逐小时观测结果。据此完成(1)~(3)题。

培养·思维能力

(1)图中甲、乙、丙三条曲线依次表示( )

A.地面长波辐射、地面反射太阳辐射、大气逆辐射

B.地面长波辐射、大气逆辐射、地面反射太阳辐射

C.大气逆辐射、地面反射太阳辐射、地面长波辐射

D.大气逆辐射、地面长波辐射、地面反射太阳辐射

√

(2)观测期间该地( )

①第1天晴朗无云

②第2天地面吸收的太阳辐射量最大

③第3天比第4天大气透明度低

④可能经历了降水过程

A.①② B.②③

C.①④ D.③④

√

(3)该时段可能为( )

A.4月1日前后 B.6月1日前后

C.10月1日前后 D.11月1日前后

√

【解题导引】

(1)图文信息→丙曲线数值夜晚为零,白天曲线变化与太阳辐射相同→丙曲线代表地面反射太阳辐射;乙曲线数值昼夜差异较小,且在太阳辐射较小的第2、第3天数值较大→乙曲线代表大气逆辐射;甲曲线数值相对较大且随太阳辐射值变化而变化→甲曲线代表地面长波辐射

(2)图示信息→第1天、第4天太阳辐射值较大,但无法判断是否晴朗无云→第2、3天时太阳辐射明显减小→这两天可能出现了阴雨天气→第3天的大气逆辐射值比第4天大→第3天大气透明度低

(3)区域经纬度位置→地处我国西北地区→以温带大陆性气候为主→降水主要集中在夏季→依据第2、第3天的太阳辐射状况推测该时段可能为6月1日前后

分析图中信息,乙曲线第4天的数值比第3天的小,其主要原因是什么?

[提示] 图中乙曲线代表的是大气逆辐射,该地位于我国西北地区,图中显示第2、第3天该地的太阳辐射大幅减少,说明经历了阴雨天气过程,第4天因降水过后空气中杂质变少,且天气晴朗,因此大气逆辐射相对较小。

视角一 大气的组成与垂直分层

(2025·岳阳模拟)气象气球可以跟踪大气不断变化的情况,在天气预报、气候监测和气象研究中具有重要作用。放飞的大气球,官方名称是“高空探测气球”,它通过一根长30 m的棉绳携带探空仪,实时采集从地面到高空3万米左右不同高度的气压、温度、湿度、风向、风速等数据。右图示意放飞高空探测气球。据此完成1~2题。

1.随高度增加,高空探测气球记录的温度变化规律可能是( )

A.先升高后降低

B.先降低后升高

C.一直升高

D.一直降低

√

2.关于高空探测气球经过的大气层的说法,正确的是( )

A.对流层臭氧含量高

B.平流层天气晴朗

C.高层大气可看到流星、极光等现象

D.高层大气有若干电离层

√

1.B 2.B [第1题,高空探测气球升高过程中,从地面到高空3万米左右,先经过对流层后经过平流层,所以气温先随高度增加而降低,进入平流层后,气温随高度增加而升高,B正确。第2题,平流层大气做平流运动,天气晴朗,B正确;臭氧主要集中分布在平流层中,A错误;因为探测气球主要采集从地面到高空3万米左右不同高度的气象数据,按照大气分层的高度,探测气球只经过了对流层和平流层,没有到达高层大气,C、D错误。故选B。]

视角二 大气受热过程原理

地表净辐射是地表吸收辐射与放出辐射的差额。如图为我国甲、乙、丙三个省级行政区的年内地面净辐射变化图。据此完成3~4题。

3.三地的纬度由高到低排列正确的是( )

A.甲、乙、丙 B.丙、乙、甲

C.甲、丙、乙 D.乙、丙、甲

4.甲地夏季地面净辐射与乙、丙相当,主要原因是甲地( )

A.日照时间更长 B.降水更少

C.大气更稀薄 D.太阳高度更大

√

√

3.A 4.A [第3题,就全年而言,总体上纬度越高,地表净辐射越小。因此图中丙纬度最低,甲纬度最高,三地的纬度由高到低排列为甲、乙、丙,A正确,B、C、D错误。第4题,由上题分析可知,甲地纬度较高,乙、丙两地纬度较甲地低。夏季我国总体越往高纬度正午太阳高度越小,但昼长越长,更长的日照时间可以弥补一定的太阳辐射,造成夏季我国不同纬度接收的太阳辐射差距较小,因此甲地夏季地面净辐射与乙、丙相当,A正确、D错误;题中无法看出三地海拔和海陆位置的差异,降水更少和大气更稀薄不是主要原因,B、C错误。]

(建议用时:30分钟,分值:63分)

一、选择题(共9小题,每小题3分,共27分。每个小题只有一个选项符合题目要求)

(2024·宁德一模)雨幡洞云是一种奇特的天气现象(右图),薄薄的云层出现一个空洞,一缕缕“云丝”似乎从洞中心部分落下,犹如“空中水母”。专家解释,这是由于大气层中存在低于0 ℃而仍然保持液态的过冷液滴,受飞机飞行扰动而产生云洞。据此完成1~2题。

课时数智作业(十) 大气的组成与垂直分层 大气的受热过程

1.雨幡洞云位于大气垂直分层中的( )

A.平流层 B.对流层

C.中间层 D.逸散层

2.发生雨幡洞云的云层温度较低,是由于( )

A.距离太阳较远 B.距离地面较远

C.距臭氧层较远 D.距电离层较远

√

√

1.B 2.B [第1题,根据材料可知,雨幡洞云是云层的一种,云层分布在水汽和尘埃较多、垂直运动明显的对流层,B正确。第2题,雨幡洞云现象发生于对流层,对流层的直接热量来源是地面辐射,雨幡洞云的云层温度较低说明距离热量来源较远,故判断距离地面较远,B正确;太阳不是对流层大气热量的直接热源,A错误;臭氧层分布于平流层,电离层分布于高层大气,雨幡洞云发生于对流层,与高层大气和平流层无关,C、D错误。]

(2024·泰州二模)下图为南疆沙漠腹地夏季晴天与沙尘日的地表温度与气温日变化示意图。读图,完成3~5题。

3.图中表示晴天地表温度变化的是( )

A.① B.② C.③ D.④

4.据图中信息可知( )

A.地温高于气温

B.地气温差夜晚小于白天

C.沙尘日地温变化幅度小于晴天气温变化幅度

D.地气温差沙尘日大于晴天

√

√

5.沙尘日的最低气温高于晴天,是因为沙尘日大气( )

A.大气逆辐射作用强

B.白天时吸收太阳辐射作用强

C.反射作用强

D.透明度差,地面辐射强

√

3.A 4.B 5.A [第3题,结合所学知识可知,大气的受热过程为“太阳暖大地,大地暖大气,大气还大地”,因此地表温度的变化幅度较气温大(即地表白天接受太阳辐射,温度高;夜晚辐射冷却,温度低)。晴天时,大气削弱作用和保温作用均弱,昼夜温差大;沙尘日昼夜温差较小。读图可知,①的日温差最大,其代表晴天的地表温度;②的整体温度较高,且日温差较大,因此其代表沙尘日的地表温度;③的温度变化幅度最小,其应该代表沙尘日的气温;④的温度变化幅度较③大,其应该代表的是晴天的气温日变化。A

正确。第4题,结合上题分析可知,①为晴天的地表温度,②是沙尘日的地表温度,③是沙尘日的气温,④是晴天的气温。结合图中信息,地温在夜晚时低于气温,排除A;地气温差夜晚小于白天,B正确;沙尘日地温变化幅度大于晴天气温变化幅度,排除C;地气温差沙尘日小于晴天,排除D。第5题,结合所学知识可知,沙尘日空气中的杂质沙尘较多,其对太阳辐射的削弱作用(吸收、反射、散射)较强,同时保温作用在晚上更明显,大气逆辐射作用强,因此沙尘日的最低气温高于晴天,A正确。]

(2025·衡水模拟)大气边界层位于对流层中下部,是地球表面与大气之间水热、能量交换的重要空间。地面受热之后,通过热量传导、促进对流等形式加厚大气边界层。河西走廊某气象站的观测表明,该地大气边界层在5月达到最厚;大气边界层增厚导致浮尘容纳的空间增大,沙尘多发,而浮尘的增加又会导致大气边界层厚度减小,从而实现自我调节。据此完成6~7题。

6.与6—7月相比,该地5月大气边界层更厚,主要因为( )

A.太阳高度较小 B.平均气温更高

C.土壤较为干燥 D.平均风速较小

7.浮尘的增多导致大气边界层厚度减小,主要因为( )

A.太阳辐射削弱 B.地面辐射增强

C.大气辐射增强 D.地表反射减弱

√

√

6.C 7.A [第6题,该地5月气温回升快,降水少,蒸发旺盛,土壤干燥,地面升温更快,更易加厚大气边界层,C正确;太阳高度较小,温度低,由材料可知,气温低,对流弱,大气层边界薄,A错误;大陆7月平均气温更高,B错误;河西走廊夏季平均风速小,D错误。第7题,浮尘通过反射、散射、吸收削弱到达地面的太阳辐射,抑制地面增温,抑制了大气的对流运动,抑制大气边界层的加厚,A正确;地面辐射增强,气温升高,对流旺盛,则大气边界层

增厚,B错误;浮尘通过反射、散射、吸收削弱到达地面的太阳辐射,使大气吸收的地面辐射减少,大气辐射也减弱,C错误;地表反射减弱,地表吸收增强,大气吸收的地面辐射增多,大气的对流运动增强,大气层边界变厚,D错误。]

(2025·广州模拟)浓积云是由空气强烈上升和下沉运动组成的复杂云体,水汽较为充沛,条件合适时可触发阵性降水。大气气溶胶指悬浮在大气中的液态或固态粒子,沙尘气溶胶是大气气溶胶的重要组成部分,其加热效应能促进深积云的发展。据此完成8~9题。

8.沙尘气溶胶能加热浓积云促使其进一步发展主要是因为( )

①大气对地面辐射吸收增强

②大气向上的长波辐射增强

③凝结核增加促使水汽凝结

④大气对短波辐射反射增强

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

9.沙尘气溶胶通过该机制增大降水量较常见于( )

A.塔里木盆地 B.内蒙古高原

C.四川盆地 D.东南丘陵

√

√

8.A 9.B [第8题,沙尘气溶胶能够吸收地面辐射,从而增强大气对地面辐射的吸收,导致大气加热,①正确;同时沙尘气溶胶作为凝结核,能够促使水汽凝结,促进云的发展,③正确;大气向上的长波辐射增强和大气对短波辐射反射增强会使得大气散热,与加热浓积云的机制关系较小,排除②④。故选A。第9题,沙尘气溶胶主要来源于干旱和半干旱地区,如沙漠和荒漠地区,内蒙古高原地处干旱和半干旱地区,沙尘天气较为常见,沙尘气溶胶通过加热效应促进浓积云的发展,从而增大降水量,B正确;塔里木盆地虽然也有沙尘,但降水稀少,排除A;四川盆地和东南丘陵地区气候湿润,沙尘气溶胶影响较小,排除C、D。]

二、非选择题(共2小题,共36分)

10.(2024·南昌二模)阅读图文材料,回答下列问题。(20分)

浙江黄岩盛产柑橘,近年来当地农民采用矮化、稀植等新的生产技术,将树高控制在2 m左右,行距和株距大幅增加,植株的光照条件明显改善,提高了柑橘的产量和品质。下图表示某日黄岩甲柑橘园温度(包括气温和地温)的垂直分布情况,5时和14时气温分别是该日最低和最高气温(时间为地方时),甲柑橘园采用了新的生产技术。

(1)判断图示季节,并列举3条理由。(8分)

(2)解释图示14时甲柑橘园气温在2 m左右向上、向下递减的原因。(8分)

(3)乙柑橘园紧邻甲柑橘园,未采用新的生产技术。与甲柑橘园相比,分析乙柑橘园该日14时气温垂直分布的不同特点。(4分)

[解析] 第(1)题,从图中可知,5时和14时甲柑橘园的温度均超过23℃,可知图示季节为夏季,因为夏季我国普遍高温;地下平均温度低于地表(空气)平均温度,地表获得的太阳辐射较多,温度较高;从材料得知,5时气温是该日最低气温,即日出前后,说明该地昼长达14小时左右。综上所述,图示季节为夏季。第(2)题,从大气的受热过程来看,大气对太阳短波辐射吸收较少,太阳短波辐射在透过大气到达地面的过程中,先经过柑橘园中高度为2 m左右的树木,

树木顶部吸收太阳(短波)辐射;树顶增温,树顶的长波辐射成为上方空气的主要、直接热源,2 m(树顶)以上空气获得的热量(长波辐射)向上递减。2 m以下,枝叶茂密,太阳短波辐射透过遮挡的枝叶,太阳辐射量向下递减;枝叶温度随太阳辐射量减少向下递减,空气获得的热量也向下递减。第(3)题,与甲柑橘园相比,乙柑橘园未实施矮化,树顶高度更高,气温最高处离地面更远;乙柑橘园未实施稀植,植株密度更大,枝叶对阳光遮挡作用更强,枝叶下的太阳辐射减少的更多,气温向下递减更明显。

[答案] (1)季节:夏季。

理由:温度较高;地下平均温度低于地表(空气)平均温度;地方时5时日出(气温最低)。

(2)向上递减原因:树木高度2 m左右,树木顶部吸收太阳(短波)辐射,树顶增温,成为上方空气的直接热源,2米(树顶)以上空气获得的热量(长波辐射)向上递减。

向下递减原因:受枝叶遮挡,太阳辐射量向下递减;枝叶温度向下递减,空气获得的热量向下递减。

(3)未实施矮化,树顶高度更高,气温最高处离地面更远;未实施稀植,植株密度更大,枝叶对阳光遮挡作用更强,气温向下递减更明显。

11.阅读图文材料,回答下列问题。(16分)

风沙肆虐的沙漠一直是蔬果生产的禁区,日光温室可以极大地改变这一现状。南疆地区早期建成的温室,普遍存在着冬季夜间室内冻害时常发生的问题。水幕集热—地暖加温系统的应用,较好地解决了这一难题。研究表明,日光温室后墙白天接收太阳总辐射约占温室接收太阳总辐射的50%~60%。夜间,室内获得的热量中墙面释放热量约占1/3,地面释放热量约占2/3。此外,土壤夜间放热性能较为稳定,受气候条件影响小。

(1)指出沙漠温室的主要功能。(4分)

(2)解释水幕集热—地暖加温系统能减轻冻害问题的原因。(6分)

(3)电动卷帘可以根据温度高低对玻璃进行择时覆盖。根据沙漠地区的气温变化分析电动卷帘覆盖的时间。(6分)

[解析] 第(1)题,夜晚的时候,沙漠温室会减少室内外的热交换,大棚会加强大气逆辐射,起到保温作用;白天的时候,沙漠温室会阻止水分散失,减少水分蒸发,从而起到保湿的作用;沙漠温室阻挡风沙,也可以减少当地风沙对农业的影响。第(2)题,由材料可知,日光温室后墙白天接收太阳总辐射约占温室接收太阳总辐射的50%~60%。夜间,室内获得的热量中,墙面释放的热量约占1/3,地面释放的热量约占2/3。由于沙漠地区的热力性质,昼夜温差较大,而墙面白天吸热多、夜晚放热少;地面白天获得太阳辐射少而夜晚

放热多,又因土壤夜间放热性能较为稳定,因此可以利用水幕集热—地暖加温系统将白天墙体获得的热量传递给土壤,等到夜晚气温很低时土壤也能稳定放热而减少冻害。第(3)题,夏季白天,太阳辐射较强,温度过高,因此需要将窗帘覆盖遮阳,降低温室内气温;冬季夜晚气温过低,因此需要将窗帘覆盖,减少室内外的热交换,增强大气的逆辐射,加强保温作用。

[答案] (1)保温、保湿、防风沙。

(2)墙面白天吸热多、夜晚放热少;地面白天获得太阳辐射少而夜晚放热多;水幕集热—地暖加温系统将白天墙体获得的热量传递给土壤;夜晚气温很低时土壤也能稳定放热而减少冻害。

(3)冬季夜晚,沙漠气温过低,覆盖卷帘可以起到保温作用;夏季白天,气温过高,覆盖卷帘可以降低室内温度。

谢 谢 !

同课章节目录