40 第一部分 第五章 课时27 地表形态与人类活动 课件《高考快车道》2026高考地理一轮总复习(人教版2019)

文档属性

| 名称 | 40 第一部分 第五章 课时27 地表形态与人类活动 课件《高考快车道》2026高考地理一轮总复习(人教版2019) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-12-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共67张PPT)

第一部分 自然地理

第五章 地表形态的塑造

课时27 地表形态与人类活动

夯实·基础知识

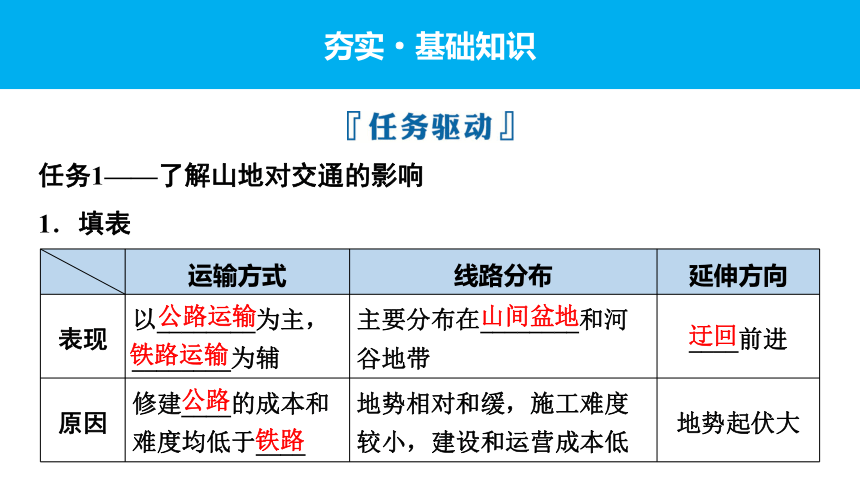

任务1——了解山地对交通的影响

1.填表

运输方式 线路分布 延伸方向

表现 以________为主,________为辅 主要分布在________和河谷地带 ____前进

原因 修建____的成本和难度均低于____ 地势相对和缓,施工难度较小,建设和运营成本低 地势起伏大

公路运输

铁路运输

山间盆地

迂回

公路

铁路

2.简答:在山区进行交通建设需注意哪些生态问题?

[提示] 最大限度地保护生态环境,有效防范自然灾害,尽量减少对山地景观的破坏和对耕地、林地的占用。

任务2——认识河流地貌对聚落分布的影响

1.简答:河流可为人类的生产、生活提供哪些便利?

[提示] 河流可为人们提供充足的生产、生活用水,提供航运便利;河流冲积平原地势平坦、土壤肥沃,利于耕作,可提供丰富的农副产品。

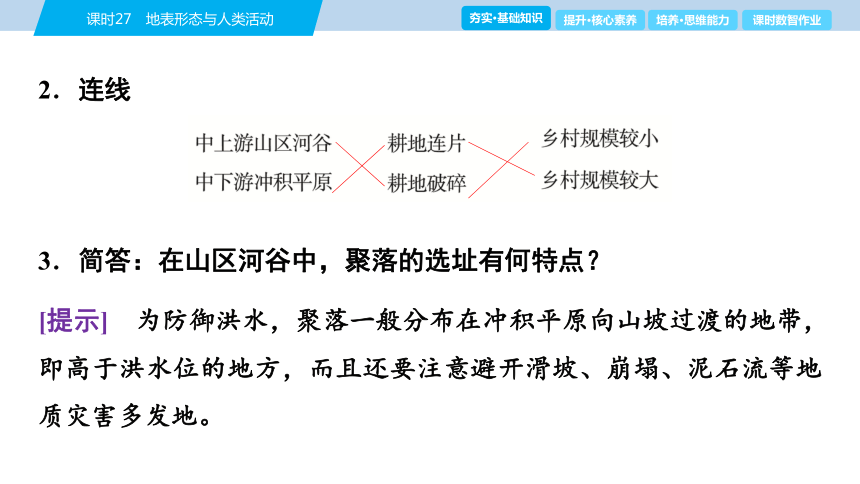

2.连线

3.简答:在山区河谷中,聚落的选址有何特点?

[提示] 为防御洪水,聚落一般分布在冲积平原向山坡过渡的地带,即高于洪水位的地方,而且还要注意避开滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害多发地。

衔接一 选择性必修1教材图2.24变式

如图为我国某高铁示意图,该地喀斯特地貌广泛分布。据此完成1~3题。

1.图中高铁最有可能位于( )

A.云贵高原 B.青藏高原

C.黄土高原 D.内蒙古高原

2.该地区铁路桥梁、隧道众多,其主要原因是( )

A.高寒缺氧 B.风力强劲

C.地形起伏大 D.地层不稳定

√

√

3.图示地区铁路多桥梁、隧道是为了( )

A.降低路面坡度 B.减轻洪水威胁

C.避开断裂带 D.避开泥石流

√

1.A 2.C 3.A [第1题,我国四大高原中,只有云贵高原石灰岩广布,喀斯特地貌发育,地表崎岖,故选A。

第2题,云贵高原地区铁路桥梁、隧道众多,其主要原因是云贵高原石灰岩广布、喀斯特地貌发育,地表崎岖,地形起伏大,为了确保安全,需要修建众多桥梁、隧道,C正确。高寒缺氧是指青藏高原,A错误。云贵高原地区铁路桥梁、隧道众多跟风力强劲、地层不稳定关系不大,B、D错误。

第3题,云贵高原地区铁路桥梁、隧道众多,其主要原因是云贵高原石灰岩广布,喀斯特地貌发育,地表崎岖,地形起伏大,修建比较多的桥梁、隧道是为了降低路面坡度,提高行车安全性,A正确。跟减轻洪水威胁、 避开断裂带、 避开泥石流关系不大,B、C、D错误。]

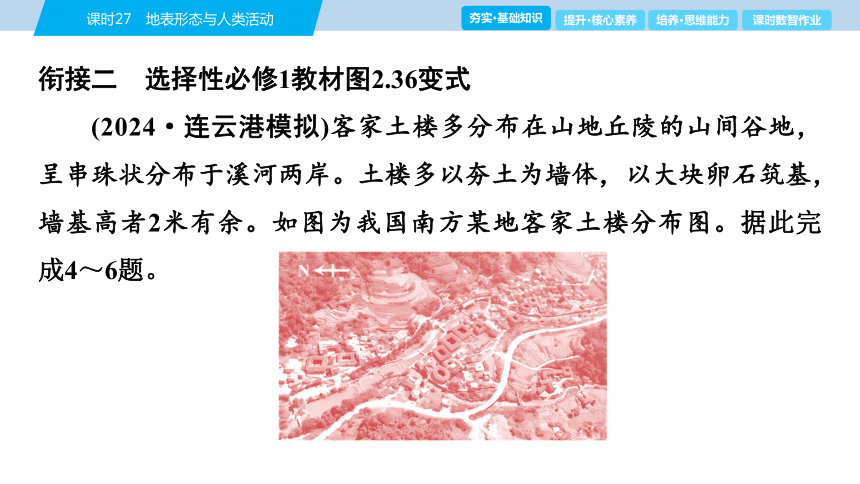

衔接二 选择性必修1教材图2.36变式

(2024·连云港模拟)客家土楼多分布在山地丘陵的山间谷地,呈串珠状分布于溪河两岸。土楼多以夯土为墙体,以大块卵石筑基,墙基高者2米有余。如图为我国南方某地客家土楼分布图。据此完成4~6题。

4.图中河流的主要流向是( )

A.由西南向东北 B.由东北向西南

C.由东南向西北 D.由西北向东南

5.相比山坡与山顶地带,土楼选址在山间谷地主要是( )

A.远离森林,避开野兽 B.临近河流,取水方便

C.梯田有限,减少占用 D.扼守要道,防御外敌

√

√

6.土楼墙基的设计主要是防御( )

A.洪水 B.山火

C.地震 D.泥石流

√

4.C 5.B 6.A [第4题,根据图中指向标可知,图中河流的走向大致是东南—西北走向,图中河流越往西北方向,河道越宽,为下游地区,故河流流向为由东南向西北,C正确。

第5题,相比山坡与山顶地带,山间谷地靠近河流,方便取水,B正确;野兽会到河谷地区寻找水源,远离森林避开野兽不是主要目的,A错误;山间谷地地势平坦,耕作条件好,C错误;该地土楼呈串珠状分布于溪河两岸,故扼守要道,防御外敌不是主要目的,D错误。

第6题,客家土楼多分布在山地丘陵的山间谷地,加上南方地区为亚热带季风气候,多洪灾,墙基高者2米有余主要为了防洪,A正确;该地区降水较多,气候湿润,山火较少,B错误;大块卵石筑基对地震防御效果欠佳,C错误;该地植被覆盖率高,泥石流发生概率低,D错误。]

1.地表形态影响交通运输

(1)地形对交通线网密度的影响

提升·核心素养

(2)地形与交通线路选址

①平原地区是交通线建设的最理想环境,地形平坦,地质条件稳定。因此交通线首选在海拔200米以下的平原地区。

②在山区修建公路、铁路时,要从以下几点考虑:

关键词 影响

等高线 山区一般沿等高线修建,降低坡度和施工难度。随着社会经济发展,多采取桥隧的方式

鞍部 相对较低,线路可以通过

缓坡与陡坡 尽量经过缓坡,保证通行安全

地质灾害 避开滑坡、崩塌等地质灾害多发地

地质构造 背斜适宜隧道经过。充分考虑断层等对线路修建的影响

2.地表形态影响聚落建设

(1)河流地貌与聚落

不同地形区,河流地貌类型不同,对聚落形态、密度、成因及分布的影响不同。具体表解如下:

地形区 高原 山区 平原

分布 深切河谷两岸的狭窄河漫滩平原 冲积扇和河漫滩平原 河漫滩平原、三角洲平原

形态 多呈狭长的带状 条带状 团状、带状

密度 小 较小 大

原因 地势相对较低,气候温暖,土壤肥沃,水资源丰富 地势平坦,地下水或地表水丰富,淤积有肥沃的土壤 地势平坦,土壤肥沃,水资源丰富,河网密布,有便捷的内河运输和海上运输

举例 青藏高原地区的雅鲁藏布江谷地 西北地区城市及人口的分布 四大文明古国发祥地、长江中下游平原等

(2)图示河流侵蚀地貌与堆积地貌及对聚落分布的影响

一般而言,河流上游多位于高原、山地,以侵蚀为主,中游搬运,下游堆积。因此,上游为高山

峡谷,中游河道变宽,下游为

冲积平原、河口三角洲等。受

此影响,聚落分布也不同(如右

图所示)。

3.人类活动影响地表形态

(2024·黑吉辽卷)黄河三角洲村落空间形态具有明显的水适应性特征。在“河、塘、田、路、居”五因子的数量、分布等长期影响下,黄河三角洲的村落表现出团状、带状、指状3种典型空间形态。图1为黄河三角洲典型村落分布图。图2示意黄河三角洲村落空间形态。据此完成(1)~(3)题。

培养·思维能力

(1)团状村落的主要特征是( )

A.前邻农田,后依河堤 B.塘路环绕,结构分散

C.塘田较多,零散分布 D.塘田包围,居路规整

(2)影响带状村落主轴线和骨架形成的主导因子是( )

A.河和田 B.河和路

C.路和居 D.路和田

√

√

(3)指状村落集中分布在( )

A.远离黄河的耕种区 B.临近黄河的耕种区

C.远离黄河的盐荒区 D.临近黄河的盐荒区

√

【解题导引】

(1)观察图2第一幅图→团状村落集中分布于区域中心→外部被塘田包围→道路纵横交错→民居和道路分布规整有序→D正确

(2)观察图2第二幅图→村落沿黄河河岸分布→主要街道与黄河河道平行→线性轴线顺沿河道,且民居多沿河分布→影响带状村落主轴线和骨架形成的主导因子是河和路

(3)观察图2第三幅图→图中农田的面积分布较广→为耕种区而非盐荒区→村居沿道路呈发散分布→受黄河河道的影响较小→该地位于远离黄河的耕种区

阅读上题图文材料,试分析村落选址于黄河三角洲,最看重的有利自然条件是什么?试推测图2中塘的主要作用。

[提示] 村落选址于三角洲地区,主要看重地形平坦、土壤深厚肥沃、水源充足等条件。

塘的主要作用有防洪排涝、排盐,防止盐碱化,提供灌溉水源等。

视角一 地表形态与交通

八达岭一带地形坡度大、火车爬坡困难。穿行该地区的京张铁路(见右图)是完全由中国人自己设计建造的第一条干线铁路,其“人”字形的设计更是彰显了我国人民的智慧。据此完成1~2题。

1.图中长城的走向特点为( )

A.沿等高线 B.沿山脊线

C.沿山谷线 D.连接聚落

2.设计图中“人”字形铁路线的目的是( )

A.避开河流,节省建设桥梁的成本

B.尽量与等高线平行,缩短运输距离

C.既可连接居民点又方便停靠车站

D.绕过山岭,降低线路坡度

√

√

1.B 2.D [第1题,图中长城的走向基本沿等高线凸向海拔低值部位,根据等高线“凸高为谷,凸低为脊”的规律可知,长城走向沿山脊线分布,B正确。第2题,根据材料可知,该地多山地,图中“人”字形铁路线基本沿等高线修建,虽然线路较长,但绕过山岭,降低了线路坡度,D正确,B错误。由图可知,该段铁路跨越河流较少,所以修建“人”字形铁路的目的不是避开河流,A错误。该地地势陡峭,居民点分布较少,C错误。]

视角二 地表形态与聚落

(2025·邵阳模拟)人类传统民居建设由于受当地自然条件和改造自然的生产力水平限制,往往具有某种被迫的“生态适应性”。布依族广泛分布于四川盆地和广西丘陵之间的亚热带岩溶化高原,以石板房为主要的居住空间。布依族聚落与当地的地形地貌、气候条件、生态环境融为一体,具有“山—林—村—地—田—水”的人居环境模式(图1)和“小聚合、大分散”的聚落空间格局(图2)。据此完成3~5题。

3.根据当地自然环境,推测该传统民居在材料选择上主要考虑的是( )

A.就地取材,造价便宜 B.防火防水,安全性强

C.冬暖夏凉,舒适度高 D.结构稳固,抗震性好

4.布依族聚落分散选址主要考虑( )

A.地形平坦 B.节约土地资源

C.充足的水源 D.方便土地管理

√

√

5.关于该人居环境模式与自然和谐的表现,以下表述正确的有

( )

①村寨选址以河流为核心,方便获取水源

②村寨距河流有一定距离,以躲避洪涝灾害

③布依族村寨整体水平分布于山腰

④村寨主要分布于山地南坡,光照条件好

A.②③ B.②④

C.①③ D.①④

√

3.A 4.D 5.A [第3题,亚热带岩溶化高原区石漠化现象较为突出,岩石裸露,石材易于获取;当地土层瘠薄,烧制砖石制作建材的成本高;且地势崎岖,交通不便,其他建材运输成本高,因此采用石材作为建筑主料的主要原因是可就地取材,房屋造价较便宜,A正确;防水防火、冬暖夏凉是石板房的优点,不是其主要原因,B、C错误;石质建筑的抗震性能不突出,D错误 。

第4题,聚落主要靠近农田分布,便于当地居民进行土地管理,D正确;该地的聚落分布在山地上,并且与河流有一定的距离,A、C错误;分散分布并不利于节约土地资源,B错误。第5题,村寨分布并不靠近河流,①错误;村寨位于与河流有一定距离的高地,以躲避洪涝灾害,②正确;图中村寨沿山地水平分布,③正确;村寨在山地南北坡均有分布且图中北坡分布更多,④错误。]

(建议用时:30分钟,分值:57分)

一、选择题(共7小题,每小题3分,共21分。每个小题只有一个选项符合题目要求)

(2025 ·内江模拟)湖南省怀化群山中的侗族人喜欢将村寨建在山脉上。图1中芋头侗寨的三个村寨先后形成,均有自己的鼓楼(图2)。鼓楼是当地举行节庆聚会、休闲等的公共场所。据此完成1~2题。

课时数智作业(二十七) 地表形态与人类活动

1.图2中的鼓楼最可能布局在图1中的( )

A.①地 B.②地

C.③地 D.④地

2.根据图文信息可判断( )

A.上寨最先修建 B.上寨耕作距离近

C.芋头溪向西流 D.山洪影响村寨小

√

√

1.B 2.A [第1题,该鼓楼建筑方式是吊脚楼,是为适应崎岖地形。中寨、下寨等高线较稀疏,地形较平坦;而上寨等高线较密集,地形较崎岖,说明该鼓楼应分布于上寨,C、D错误。鼓楼是当地举行节庆聚会、休闲等的公共场所,应分布于村寨的中心附近,①②两地相比,②地更接近上寨中心,B正确,A错误。

第2题,侗族人喜欢将村寨建在山脉上,上寨最靠近山脉的起始位置,可判断上寨最先修建,A正确;图中未显示耕地分布的信息,无法判断耕作距离,且耕地一般布局在地势平坦的地方,上寨耕作距离不一定近,B错误;结合所学知识可知,河流流向与等高线弯曲方向相反,根据图中480米等高线可知,芋头溪的流向为自西向东,C错误;湖南省属于季风气候,降水较多,村寨靠近山脉,受山洪影响大,D错误。]

(2024·沧州二模)自然环境是人类赖以生存的物质基础,尤其是生产力水平较低的旧石器时代,人类生产、生活场所深受自然环境制约。表1和表2分别示意我国东北地区旧石器时代遗址分布与海拔、河流的关系。据此完成3~4题。

表1

分类 遗址总 数/处 海拔/米

0~200 200~400 400~ 600 600~ 800 >800

早期 7 4 2 1 0 0

中期 17 6 10 1 0 0

晚期 164 54 81 18 9 2

表2

分类 样本总 数/处 距离河 流/千米 样本总 数/处 高出河面/米

≤1 >1 < 30 30~ 60 >

60

早期 1 1 0 2 1 1 0

中期 11 10 1 9 2 5 2

晚期 73 49 24 100 42 47 11

3.推测东北地区旧石器时代中晚期遗址最主要分布在( )

A.河流阶地 B.山地丘陵

C.岗丘台地 D.平原低地

4.旧石器时代不同时期遗址位置特征反映出人类活动场所( )

A.由远离河流向临近河流拓展

B.由河流下游向河流上游拓展

C.由河谷高处向河谷低处拓展

D.由较低海拔向较高海拔拓展

√

√

3.A 4.D [第3题,结合表格数据可知,中晚期遗址主要分布在海拔200~400米处,距离河流较近(≤1千米),距离水面30~60米,最可能分布在河流阶地,A正确;山地丘陵、岗丘台地海拔较高,B、C错误;平原低地与距河流远近、离水面高度不符合,D错误。第4题,从早期到晚期,人口分布海拔从0~200米到200~400米,由较低海拔向较高海拔拓展,C错误,D正确;对比中晚期距离河流远近数据可知,遗址位置有向外拓展的趋势,A错误;河流上游地形起伏相对较大,建立聚落条件相较中下游较差,B错误。]

(2024·南通三模)古代太湖沿岸居民在低洼地开挖出河网,形成交叉的“塘浦”,用挖出的土构筑圩岸,圩岸内部居住和耕种,形成“圩田”。如图为“圩田”纵向结构示意图。据此完成5~7题。

5.“圩田”内最宜布局居住地的是( )

A.头进 B.二进 C.圩心 D.河滩

6.“圩田”内保留“塘浦”的主要目的是( )

A.养殖 B.航运 C.供水 D.排水

7.古代太湖周边建设“圩田”的主要驱动力是( )

A.水系格局演变 B.农耕技术进步

C.人口规模扩大 D.农业结构演变

√

√

√

5.A 6.D 7.C [第5题,据材料可知,该区域位于季风气候区,降水量较大且季节变化大,地势低洼易受洪涝灾害影响。读图可知,头进地势较高,受洪水影响小,最宜布局居住地,A正确;二进、圩心地势较低,适宜发展农业,B、C错误;河滩距河较近,洪水期易被淹没,D错误。

第6题,由上题分析可知,“圩田”内地势较低,易受洪涝灾害影响,据材料可知,“塘浦”由交叉的河网形成,有利于排水,可减少洪涝灾害对“圩田”的影响,D正确;养殖、航运和供水都不是保留“塘浦”的主要目的,A、B、C错误。

第7题,水系格局演变是建设“圩田”带来的影响,不是主要驱动力,A错误;太湖地区自然条件较好,人口增长快,随着人口规模的扩大,对耕地的需求不断增加,是建设“圩田”的主要驱动力,与农耕技术关系不大,B错误,C正确;建设“圩田”使湖泊面积减小,粮食种植面积增加,农业结构产生变化是建设“圩田”带来的影响,不是主要驱动力,D错误。]

二、非选择题(共2小题,共36分)

8.(2025·张掖模拟)阅读图文材料,回答下列问题。(18分)

吉仁台沟口遗址位于伊犁河谷东北部,喀什河中游河流阶地上(如下图),该区气候相对干旱,风力作用强。通过考察发现,该聚落最初兴建在河流阶地上,是青铜时代晚期的大型聚落遗址,遗址保存完好,在其中发现了青铜时代人类就开始使用煤炭的证据,从而使人类用煤历史往前推千年。该聚落的形成和消亡深受区域地壳运动的影响,该处的地壳平均运动速度对聚落的形成和消亡影响巨大。

(1)判断该遗址所在的阶地,并分析该聚落选址的原因。(6分)

(2)分析有利于该聚落遗址保存完好的自然条件。(6分)

(3)结合图示,说明该聚落从形成到变成遗迹所经历的地壳运动。(6分)

[解析] 第(1)题,根据材料可知,该遗址是青铜时代晚期的大型聚落遗址,因此,聚落需要较大的建设空间。据图可知,T3 阶地面积大,地形相对平坦,黄土沉积层厚,聚落建设空间大,建设条件便利,且有利于农耕。同时,阶地本身海拔略高,便于躲避洪涝。在T2阶地未形成前,T3 距河流近,便于取水,也有利于聚落的形成。

第(2)题,根据所学知识可知,阶地超出洪水位,故聚落遗址河水侵蚀影响小。根据材料可知,该区气候相对干旱,降水少,利于保存。据图可知,T3阶地多黄土沉积,故风力堆积作用使聚落遗址被掩埋也有利于聚落的长期保存。同时 T3阶地无坡积物,故聚落未被坡积物掩埋,地质灾害对聚落影响小。

第(3)题,根据材料可知,该聚落最初兴建在河流阶地上,故聚落的形成是因为地壳间歇性抬升,河流侵蚀形成 T3阶地。之后,地壳继续间歇抬升,T2阶地逐渐形成,T3阶地水源条件发生改变,聚落被遗弃。

[答案] (1)遗址位于T3处。选址原因:T3阶地面积大,地形相对平坦,便于房屋建设;沉积土层深厚,利于农耕;T3处距离河流近,便于取水;T3处地势高,便于躲避洪涝。

(2)地壳抬升,超出洪水位,河水侵蚀影响小;气候干旱,风化速度相对慢;风力堆积,聚落遗址被掩埋;聚落未被坡积物掩埋,地质灾害对聚落影响小。

(3)地壳间歇性抬升,河流侵蚀形成T3阶地;后因地壳继续间歇抬升,T3阶地水源条件发生改变,聚落被遗弃。

9.阅读图文材料,回答下列问题。(18分)

碛是由于支流发大水时挟带大量泥沙和石块注入主河道,而在河道上形成许多浅滩。碛口古镇(如图)位于黄河中游,黄河的碛口古镇河段河道骤然收缩,成了行船的一道险关。位于黄河与湫水河交汇处的碛口古镇虽地处乱石丛生的险滩,但其商贸在明末清初十分兴盛,发展为当时联系晋、陕、内蒙古、甘等地的水旱码头,有“九曲黄河第一镇”的美誉。走进碛口古镇,可以发现有十几条小巷的路面都是用石头砌成的缓坡,不置台阶。

(1)分析碛口古镇乱石丛生的险滩形成的原因。(6分)

(2)说明碛口古镇处河道成为黄河行船险关的原因。(6分)

(3)根据材料,推测碛口古镇中小巷不置台阶的目的。(6分)

[解析] 第(1)题,雨季时黄河支流湫水河水量增加,搬运能力增强,从上游侵蚀搬运大量泥沙石块,到与黄河交汇处,地势变得平坦,流速变慢,加之受黄河河水的顶托作用,湫水河流速急剧下降,搬运能力减弱,导致泥沙石块沉积;古镇位于黄河干流中游,整体地势相对平坦,流速变慢,搬运能力减弱,干流中的乱石在此沉积。

第(2)题,由材料可知,碛口古镇所处险滩乱石丛生,导致行船易与石头相撞,发生事故;支流河水汇入黄河,导致黄河干流水量大增,水流速度湍急;支流湫水河在汛期搬运大量泥沙,在与黄河交汇处,流速变慢,泥沙大量沉积,导致黄河水道变浅、变窄,增加了船只通行难度;黄河在古镇河段河道骤然收缩,河道变窄,导致水流速度加快,影响船只通行。

第(3)题,由图文材料可知,小镇位于黄土高原地区,且为当时联系晋、陕、内蒙古、甘等地的水旱码头,货物运输量大,不设置台阶,方便货物运输;小镇地处温带季风气候区,夏季降水丰富,山区地势起伏大,地表径流汇集迅速,不置台阶,利于行洪排洪,减少洪涝灾害的发生。

[答案] (1)雨季时湫水河从上游侵蚀搬运大量泥沙石块到与黄河交汇处,受黄河水顶托作用,湫水河流速下降,导致泥沙石块沉积;古镇位于黄河干流中游,地势相对平坦,干流中的乱石在此沉积。

(2)碛口古镇所处险滩乱石丛生,导致船只易与石头相撞;支流河水汇入黄河,导致黄河干流水量大增;湫水河搬运大量泥沙,在与黄河交汇处大量沉积,使黄河水道变浅,增加通行难度;黄河在古镇河段河道骤然收缩,导致水流速度加快。

(3)小镇位于山区,且为水运和陆运的中转站,货物运输量大,不置台阶方便货物运输;小镇地处季风气候区,雨季降水量大,山区地表径流迅速汇集,不置台阶方便排水,减少洪涝灾害的发生。

谢 谢 !

第一部分 自然地理

第五章 地表形态的塑造

课时27 地表形态与人类活动

夯实·基础知识

任务1——了解山地对交通的影响

1.填表

运输方式 线路分布 延伸方向

表现 以________为主,________为辅 主要分布在________和河谷地带 ____前进

原因 修建____的成本和难度均低于____ 地势相对和缓,施工难度较小,建设和运营成本低 地势起伏大

公路运输

铁路运输

山间盆地

迂回

公路

铁路

2.简答:在山区进行交通建设需注意哪些生态问题?

[提示] 最大限度地保护生态环境,有效防范自然灾害,尽量减少对山地景观的破坏和对耕地、林地的占用。

任务2——认识河流地貌对聚落分布的影响

1.简答:河流可为人类的生产、生活提供哪些便利?

[提示] 河流可为人们提供充足的生产、生活用水,提供航运便利;河流冲积平原地势平坦、土壤肥沃,利于耕作,可提供丰富的农副产品。

2.连线

3.简答:在山区河谷中,聚落的选址有何特点?

[提示] 为防御洪水,聚落一般分布在冲积平原向山坡过渡的地带,即高于洪水位的地方,而且还要注意避开滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害多发地。

衔接一 选择性必修1教材图2.24变式

如图为我国某高铁示意图,该地喀斯特地貌广泛分布。据此完成1~3题。

1.图中高铁最有可能位于( )

A.云贵高原 B.青藏高原

C.黄土高原 D.内蒙古高原

2.该地区铁路桥梁、隧道众多,其主要原因是( )

A.高寒缺氧 B.风力强劲

C.地形起伏大 D.地层不稳定

√

√

3.图示地区铁路多桥梁、隧道是为了( )

A.降低路面坡度 B.减轻洪水威胁

C.避开断裂带 D.避开泥石流

√

1.A 2.C 3.A [第1题,我国四大高原中,只有云贵高原石灰岩广布,喀斯特地貌发育,地表崎岖,故选A。

第2题,云贵高原地区铁路桥梁、隧道众多,其主要原因是云贵高原石灰岩广布、喀斯特地貌发育,地表崎岖,地形起伏大,为了确保安全,需要修建众多桥梁、隧道,C正确。高寒缺氧是指青藏高原,A错误。云贵高原地区铁路桥梁、隧道众多跟风力强劲、地层不稳定关系不大,B、D错误。

第3题,云贵高原地区铁路桥梁、隧道众多,其主要原因是云贵高原石灰岩广布,喀斯特地貌发育,地表崎岖,地形起伏大,修建比较多的桥梁、隧道是为了降低路面坡度,提高行车安全性,A正确。跟减轻洪水威胁、 避开断裂带、 避开泥石流关系不大,B、C、D错误。]

衔接二 选择性必修1教材图2.36变式

(2024·连云港模拟)客家土楼多分布在山地丘陵的山间谷地,呈串珠状分布于溪河两岸。土楼多以夯土为墙体,以大块卵石筑基,墙基高者2米有余。如图为我国南方某地客家土楼分布图。据此完成4~6题。

4.图中河流的主要流向是( )

A.由西南向东北 B.由东北向西南

C.由东南向西北 D.由西北向东南

5.相比山坡与山顶地带,土楼选址在山间谷地主要是( )

A.远离森林,避开野兽 B.临近河流,取水方便

C.梯田有限,减少占用 D.扼守要道,防御外敌

√

√

6.土楼墙基的设计主要是防御( )

A.洪水 B.山火

C.地震 D.泥石流

√

4.C 5.B 6.A [第4题,根据图中指向标可知,图中河流的走向大致是东南—西北走向,图中河流越往西北方向,河道越宽,为下游地区,故河流流向为由东南向西北,C正确。

第5题,相比山坡与山顶地带,山间谷地靠近河流,方便取水,B正确;野兽会到河谷地区寻找水源,远离森林避开野兽不是主要目的,A错误;山间谷地地势平坦,耕作条件好,C错误;该地土楼呈串珠状分布于溪河两岸,故扼守要道,防御外敌不是主要目的,D错误。

第6题,客家土楼多分布在山地丘陵的山间谷地,加上南方地区为亚热带季风气候,多洪灾,墙基高者2米有余主要为了防洪,A正确;该地区降水较多,气候湿润,山火较少,B错误;大块卵石筑基对地震防御效果欠佳,C错误;该地植被覆盖率高,泥石流发生概率低,D错误。]

1.地表形态影响交通运输

(1)地形对交通线网密度的影响

提升·核心素养

(2)地形与交通线路选址

①平原地区是交通线建设的最理想环境,地形平坦,地质条件稳定。因此交通线首选在海拔200米以下的平原地区。

②在山区修建公路、铁路时,要从以下几点考虑:

关键词 影响

等高线 山区一般沿等高线修建,降低坡度和施工难度。随着社会经济发展,多采取桥隧的方式

鞍部 相对较低,线路可以通过

缓坡与陡坡 尽量经过缓坡,保证通行安全

地质灾害 避开滑坡、崩塌等地质灾害多发地

地质构造 背斜适宜隧道经过。充分考虑断层等对线路修建的影响

2.地表形态影响聚落建设

(1)河流地貌与聚落

不同地形区,河流地貌类型不同,对聚落形态、密度、成因及分布的影响不同。具体表解如下:

地形区 高原 山区 平原

分布 深切河谷两岸的狭窄河漫滩平原 冲积扇和河漫滩平原 河漫滩平原、三角洲平原

形态 多呈狭长的带状 条带状 团状、带状

密度 小 较小 大

原因 地势相对较低,气候温暖,土壤肥沃,水资源丰富 地势平坦,地下水或地表水丰富,淤积有肥沃的土壤 地势平坦,土壤肥沃,水资源丰富,河网密布,有便捷的内河运输和海上运输

举例 青藏高原地区的雅鲁藏布江谷地 西北地区城市及人口的分布 四大文明古国发祥地、长江中下游平原等

(2)图示河流侵蚀地貌与堆积地貌及对聚落分布的影响

一般而言,河流上游多位于高原、山地,以侵蚀为主,中游搬运,下游堆积。因此,上游为高山

峡谷,中游河道变宽,下游为

冲积平原、河口三角洲等。受

此影响,聚落分布也不同(如右

图所示)。

3.人类活动影响地表形态

(2024·黑吉辽卷)黄河三角洲村落空间形态具有明显的水适应性特征。在“河、塘、田、路、居”五因子的数量、分布等长期影响下,黄河三角洲的村落表现出团状、带状、指状3种典型空间形态。图1为黄河三角洲典型村落分布图。图2示意黄河三角洲村落空间形态。据此完成(1)~(3)题。

培养·思维能力

(1)团状村落的主要特征是( )

A.前邻农田,后依河堤 B.塘路环绕,结构分散

C.塘田较多,零散分布 D.塘田包围,居路规整

(2)影响带状村落主轴线和骨架形成的主导因子是( )

A.河和田 B.河和路

C.路和居 D.路和田

√

√

(3)指状村落集中分布在( )

A.远离黄河的耕种区 B.临近黄河的耕种区

C.远离黄河的盐荒区 D.临近黄河的盐荒区

√

【解题导引】

(1)观察图2第一幅图→团状村落集中分布于区域中心→外部被塘田包围→道路纵横交错→民居和道路分布规整有序→D正确

(2)观察图2第二幅图→村落沿黄河河岸分布→主要街道与黄河河道平行→线性轴线顺沿河道,且民居多沿河分布→影响带状村落主轴线和骨架形成的主导因子是河和路

(3)观察图2第三幅图→图中农田的面积分布较广→为耕种区而非盐荒区→村居沿道路呈发散分布→受黄河河道的影响较小→该地位于远离黄河的耕种区

阅读上题图文材料,试分析村落选址于黄河三角洲,最看重的有利自然条件是什么?试推测图2中塘的主要作用。

[提示] 村落选址于三角洲地区,主要看重地形平坦、土壤深厚肥沃、水源充足等条件。

塘的主要作用有防洪排涝、排盐,防止盐碱化,提供灌溉水源等。

视角一 地表形态与交通

八达岭一带地形坡度大、火车爬坡困难。穿行该地区的京张铁路(见右图)是完全由中国人自己设计建造的第一条干线铁路,其“人”字形的设计更是彰显了我国人民的智慧。据此完成1~2题。

1.图中长城的走向特点为( )

A.沿等高线 B.沿山脊线

C.沿山谷线 D.连接聚落

2.设计图中“人”字形铁路线的目的是( )

A.避开河流,节省建设桥梁的成本

B.尽量与等高线平行,缩短运输距离

C.既可连接居民点又方便停靠车站

D.绕过山岭,降低线路坡度

√

√

1.B 2.D [第1题,图中长城的走向基本沿等高线凸向海拔低值部位,根据等高线“凸高为谷,凸低为脊”的规律可知,长城走向沿山脊线分布,B正确。第2题,根据材料可知,该地多山地,图中“人”字形铁路线基本沿等高线修建,虽然线路较长,但绕过山岭,降低了线路坡度,D正确,B错误。由图可知,该段铁路跨越河流较少,所以修建“人”字形铁路的目的不是避开河流,A错误。该地地势陡峭,居民点分布较少,C错误。]

视角二 地表形态与聚落

(2025·邵阳模拟)人类传统民居建设由于受当地自然条件和改造自然的生产力水平限制,往往具有某种被迫的“生态适应性”。布依族广泛分布于四川盆地和广西丘陵之间的亚热带岩溶化高原,以石板房为主要的居住空间。布依族聚落与当地的地形地貌、气候条件、生态环境融为一体,具有“山—林—村—地—田—水”的人居环境模式(图1)和“小聚合、大分散”的聚落空间格局(图2)。据此完成3~5题。

3.根据当地自然环境,推测该传统民居在材料选择上主要考虑的是( )

A.就地取材,造价便宜 B.防火防水,安全性强

C.冬暖夏凉,舒适度高 D.结构稳固,抗震性好

4.布依族聚落分散选址主要考虑( )

A.地形平坦 B.节约土地资源

C.充足的水源 D.方便土地管理

√

√

5.关于该人居环境模式与自然和谐的表现,以下表述正确的有

( )

①村寨选址以河流为核心,方便获取水源

②村寨距河流有一定距离,以躲避洪涝灾害

③布依族村寨整体水平分布于山腰

④村寨主要分布于山地南坡,光照条件好

A.②③ B.②④

C.①③ D.①④

√

3.A 4.D 5.A [第3题,亚热带岩溶化高原区石漠化现象较为突出,岩石裸露,石材易于获取;当地土层瘠薄,烧制砖石制作建材的成本高;且地势崎岖,交通不便,其他建材运输成本高,因此采用石材作为建筑主料的主要原因是可就地取材,房屋造价较便宜,A正确;防水防火、冬暖夏凉是石板房的优点,不是其主要原因,B、C错误;石质建筑的抗震性能不突出,D错误 。

第4题,聚落主要靠近农田分布,便于当地居民进行土地管理,D正确;该地的聚落分布在山地上,并且与河流有一定的距离,A、C错误;分散分布并不利于节约土地资源,B错误。第5题,村寨分布并不靠近河流,①错误;村寨位于与河流有一定距离的高地,以躲避洪涝灾害,②正确;图中村寨沿山地水平分布,③正确;村寨在山地南北坡均有分布且图中北坡分布更多,④错误。]

(建议用时:30分钟,分值:57分)

一、选择题(共7小题,每小题3分,共21分。每个小题只有一个选项符合题目要求)

(2025 ·内江模拟)湖南省怀化群山中的侗族人喜欢将村寨建在山脉上。图1中芋头侗寨的三个村寨先后形成,均有自己的鼓楼(图2)。鼓楼是当地举行节庆聚会、休闲等的公共场所。据此完成1~2题。

课时数智作业(二十七) 地表形态与人类活动

1.图2中的鼓楼最可能布局在图1中的( )

A.①地 B.②地

C.③地 D.④地

2.根据图文信息可判断( )

A.上寨最先修建 B.上寨耕作距离近

C.芋头溪向西流 D.山洪影响村寨小

√

√

1.B 2.A [第1题,该鼓楼建筑方式是吊脚楼,是为适应崎岖地形。中寨、下寨等高线较稀疏,地形较平坦;而上寨等高线较密集,地形较崎岖,说明该鼓楼应分布于上寨,C、D错误。鼓楼是当地举行节庆聚会、休闲等的公共场所,应分布于村寨的中心附近,①②两地相比,②地更接近上寨中心,B正确,A错误。

第2题,侗族人喜欢将村寨建在山脉上,上寨最靠近山脉的起始位置,可判断上寨最先修建,A正确;图中未显示耕地分布的信息,无法判断耕作距离,且耕地一般布局在地势平坦的地方,上寨耕作距离不一定近,B错误;结合所学知识可知,河流流向与等高线弯曲方向相反,根据图中480米等高线可知,芋头溪的流向为自西向东,C错误;湖南省属于季风气候,降水较多,村寨靠近山脉,受山洪影响大,D错误。]

(2024·沧州二模)自然环境是人类赖以生存的物质基础,尤其是生产力水平较低的旧石器时代,人类生产、生活场所深受自然环境制约。表1和表2分别示意我国东北地区旧石器时代遗址分布与海拔、河流的关系。据此完成3~4题。

表1

分类 遗址总 数/处 海拔/米

0~200 200~400 400~ 600 600~ 800 >800

早期 7 4 2 1 0 0

中期 17 6 10 1 0 0

晚期 164 54 81 18 9 2

表2

分类 样本总 数/处 距离河 流/千米 样本总 数/处 高出河面/米

≤1 >1 < 30 30~ 60 >

60

早期 1 1 0 2 1 1 0

中期 11 10 1 9 2 5 2

晚期 73 49 24 100 42 47 11

3.推测东北地区旧石器时代中晚期遗址最主要分布在( )

A.河流阶地 B.山地丘陵

C.岗丘台地 D.平原低地

4.旧石器时代不同时期遗址位置特征反映出人类活动场所( )

A.由远离河流向临近河流拓展

B.由河流下游向河流上游拓展

C.由河谷高处向河谷低处拓展

D.由较低海拔向较高海拔拓展

√

√

3.A 4.D [第3题,结合表格数据可知,中晚期遗址主要分布在海拔200~400米处,距离河流较近(≤1千米),距离水面30~60米,最可能分布在河流阶地,A正确;山地丘陵、岗丘台地海拔较高,B、C错误;平原低地与距河流远近、离水面高度不符合,D错误。第4题,从早期到晚期,人口分布海拔从0~200米到200~400米,由较低海拔向较高海拔拓展,C错误,D正确;对比中晚期距离河流远近数据可知,遗址位置有向外拓展的趋势,A错误;河流上游地形起伏相对较大,建立聚落条件相较中下游较差,B错误。]

(2024·南通三模)古代太湖沿岸居民在低洼地开挖出河网,形成交叉的“塘浦”,用挖出的土构筑圩岸,圩岸内部居住和耕种,形成“圩田”。如图为“圩田”纵向结构示意图。据此完成5~7题。

5.“圩田”内最宜布局居住地的是( )

A.头进 B.二进 C.圩心 D.河滩

6.“圩田”内保留“塘浦”的主要目的是( )

A.养殖 B.航运 C.供水 D.排水

7.古代太湖周边建设“圩田”的主要驱动力是( )

A.水系格局演变 B.农耕技术进步

C.人口规模扩大 D.农业结构演变

√

√

√

5.A 6.D 7.C [第5题,据材料可知,该区域位于季风气候区,降水量较大且季节变化大,地势低洼易受洪涝灾害影响。读图可知,头进地势较高,受洪水影响小,最宜布局居住地,A正确;二进、圩心地势较低,适宜发展农业,B、C错误;河滩距河较近,洪水期易被淹没,D错误。

第6题,由上题分析可知,“圩田”内地势较低,易受洪涝灾害影响,据材料可知,“塘浦”由交叉的河网形成,有利于排水,可减少洪涝灾害对“圩田”的影响,D正确;养殖、航运和供水都不是保留“塘浦”的主要目的,A、B、C错误。

第7题,水系格局演变是建设“圩田”带来的影响,不是主要驱动力,A错误;太湖地区自然条件较好,人口增长快,随着人口规模的扩大,对耕地的需求不断增加,是建设“圩田”的主要驱动力,与农耕技术关系不大,B错误,C正确;建设“圩田”使湖泊面积减小,粮食种植面积增加,农业结构产生变化是建设“圩田”带来的影响,不是主要驱动力,D错误。]

二、非选择题(共2小题,共36分)

8.(2025·张掖模拟)阅读图文材料,回答下列问题。(18分)

吉仁台沟口遗址位于伊犁河谷东北部,喀什河中游河流阶地上(如下图),该区气候相对干旱,风力作用强。通过考察发现,该聚落最初兴建在河流阶地上,是青铜时代晚期的大型聚落遗址,遗址保存完好,在其中发现了青铜时代人类就开始使用煤炭的证据,从而使人类用煤历史往前推千年。该聚落的形成和消亡深受区域地壳运动的影响,该处的地壳平均运动速度对聚落的形成和消亡影响巨大。

(1)判断该遗址所在的阶地,并分析该聚落选址的原因。(6分)

(2)分析有利于该聚落遗址保存完好的自然条件。(6分)

(3)结合图示,说明该聚落从形成到变成遗迹所经历的地壳运动。(6分)

[解析] 第(1)题,根据材料可知,该遗址是青铜时代晚期的大型聚落遗址,因此,聚落需要较大的建设空间。据图可知,T3 阶地面积大,地形相对平坦,黄土沉积层厚,聚落建设空间大,建设条件便利,且有利于农耕。同时,阶地本身海拔略高,便于躲避洪涝。在T2阶地未形成前,T3 距河流近,便于取水,也有利于聚落的形成。

第(2)题,根据所学知识可知,阶地超出洪水位,故聚落遗址河水侵蚀影响小。根据材料可知,该区气候相对干旱,降水少,利于保存。据图可知,T3阶地多黄土沉积,故风力堆积作用使聚落遗址被掩埋也有利于聚落的长期保存。同时 T3阶地无坡积物,故聚落未被坡积物掩埋,地质灾害对聚落影响小。

第(3)题,根据材料可知,该聚落最初兴建在河流阶地上,故聚落的形成是因为地壳间歇性抬升,河流侵蚀形成 T3阶地。之后,地壳继续间歇抬升,T2阶地逐渐形成,T3阶地水源条件发生改变,聚落被遗弃。

[答案] (1)遗址位于T3处。选址原因:T3阶地面积大,地形相对平坦,便于房屋建设;沉积土层深厚,利于农耕;T3处距离河流近,便于取水;T3处地势高,便于躲避洪涝。

(2)地壳抬升,超出洪水位,河水侵蚀影响小;气候干旱,风化速度相对慢;风力堆积,聚落遗址被掩埋;聚落未被坡积物掩埋,地质灾害对聚落影响小。

(3)地壳间歇性抬升,河流侵蚀形成T3阶地;后因地壳继续间歇抬升,T3阶地水源条件发生改变,聚落被遗弃。

9.阅读图文材料,回答下列问题。(18分)

碛是由于支流发大水时挟带大量泥沙和石块注入主河道,而在河道上形成许多浅滩。碛口古镇(如图)位于黄河中游,黄河的碛口古镇河段河道骤然收缩,成了行船的一道险关。位于黄河与湫水河交汇处的碛口古镇虽地处乱石丛生的险滩,但其商贸在明末清初十分兴盛,发展为当时联系晋、陕、内蒙古、甘等地的水旱码头,有“九曲黄河第一镇”的美誉。走进碛口古镇,可以发现有十几条小巷的路面都是用石头砌成的缓坡,不置台阶。

(1)分析碛口古镇乱石丛生的险滩形成的原因。(6分)

(2)说明碛口古镇处河道成为黄河行船险关的原因。(6分)

(3)根据材料,推测碛口古镇中小巷不置台阶的目的。(6分)

[解析] 第(1)题,雨季时黄河支流湫水河水量增加,搬运能力增强,从上游侵蚀搬运大量泥沙石块,到与黄河交汇处,地势变得平坦,流速变慢,加之受黄河河水的顶托作用,湫水河流速急剧下降,搬运能力减弱,导致泥沙石块沉积;古镇位于黄河干流中游,整体地势相对平坦,流速变慢,搬运能力减弱,干流中的乱石在此沉积。

第(2)题,由材料可知,碛口古镇所处险滩乱石丛生,导致行船易与石头相撞,发生事故;支流河水汇入黄河,导致黄河干流水量大增,水流速度湍急;支流湫水河在汛期搬运大量泥沙,在与黄河交汇处,流速变慢,泥沙大量沉积,导致黄河水道变浅、变窄,增加了船只通行难度;黄河在古镇河段河道骤然收缩,河道变窄,导致水流速度加快,影响船只通行。

第(3)题,由图文材料可知,小镇位于黄土高原地区,且为当时联系晋、陕、内蒙古、甘等地的水旱码头,货物运输量大,不设置台阶,方便货物运输;小镇地处温带季风气候区,夏季降水丰富,山区地势起伏大,地表径流汇集迅速,不置台阶,利于行洪排洪,减少洪涝灾害的发生。

[答案] (1)雨季时湫水河从上游侵蚀搬运大量泥沙石块到与黄河交汇处,受黄河水顶托作用,湫水河流速下降,导致泥沙石块沉积;古镇位于黄河干流中游,地势相对平坦,干流中的乱石在此沉积。

(2)碛口古镇所处险滩乱石丛生,导致船只易与石头相撞;支流河水汇入黄河,导致黄河干流水量大增;湫水河搬运大量泥沙,在与黄河交汇处大量沉积,使黄河水道变浅,增加通行难度;黄河在古镇河段河道骤然收缩,导致水流速度加快。

(3)小镇位于山区,且为水运和陆运的中转站,货物运输量大,不置台阶方便货物运输;小镇地处季风气候区,雨季降水量大,山区地表径流迅速汇集,不置台阶方便排水,减少洪涝灾害的发生。

谢 谢 !

同课章节目录