41 第一部分 第五章 学科素养进阶4 冲淤平衡原理及其应用 课件《高考快车道》2026高考地理一轮总复习(人教版2019)

文档属性

| 名称 | 41 第一部分 第五章 学科素养进阶4 冲淤平衡原理及其应用 课件《高考快车道》2026高考地理一轮总复习(人教版2019) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-12-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共53张PPT)

第一部分 自然地理

第五章 地表形态的塑造

学科素养进阶4 冲淤平衡原理及其应用

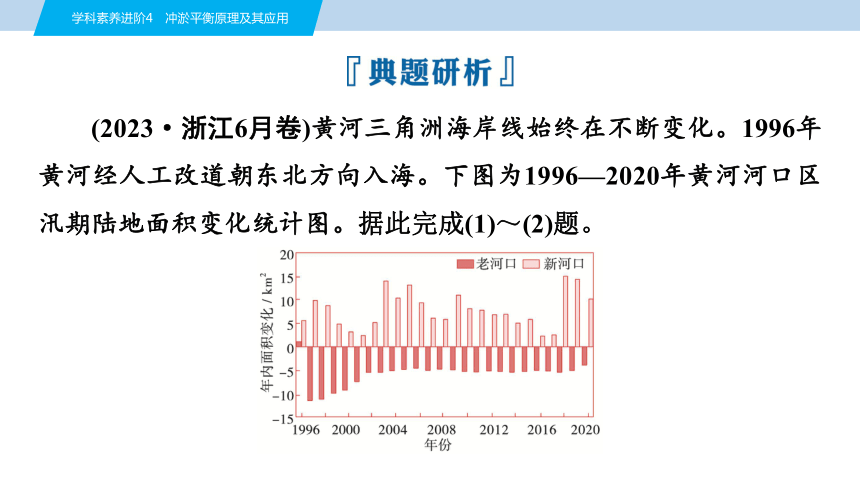

(2023·浙江6月卷)黄河三角洲海岸线始终在不断变化。1996年黄河经人工改道朝东北方向入海。下图为1996—2020年黄河河口区汛期陆地面积变化统计图。据此完成(1)~(2)题。

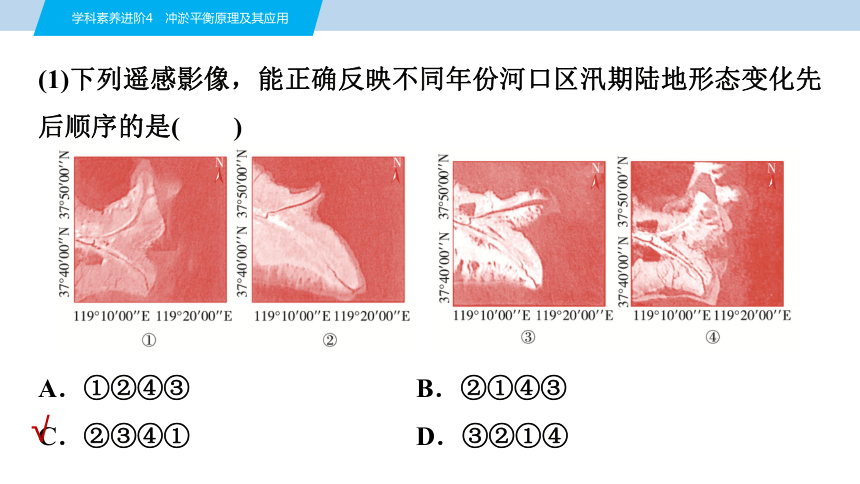

(1)下列遥感影像,能正确反映不同年份河口区汛期陆地形态变化先后顺序的是( )

A.①②④③ B.②①④③

C.②③④① D.③②①④

√

(2)1996年后,造成老河口陆地面积变化的主要原因是( )

A.海水运动的作用

B.黄土高原植被的恢复

C.上游水库的冲淤

D.汛期流域降水的变化

√

【解题导引】

(1)图文信息→1996年黄河经人工改道朝东北方向入海→东北河口三角洲在改道前面积较小→改道后面积逐渐增加→东南方向河口三角洲受海水的侵蚀→陆地面积不断减少

(2)1996年黄河经人工改道朝东北方向入海→老河口泥沙沉积作用减弱→海水侵蚀作用增强→老河口三角洲面积不断减小

由1996—2020年黄河河口区汛期陆地面积变化统计图可以看出,新河口三角洲面积增长呈波动变化,试推测其面积呈波动变化的自然原因。

[提示] 新河口三角洲的面积变化与黄河入海径流挟带的泥沙含量密切相关。有些年份降水多,河流径流量大,入海径流挟带泥沙多,河口面积增长快;有些年份降水少,河流径流量小,入海径流挟带泥沙少,河口三角洲面积增长慢。

1.冲淤平衡

冲淤平衡是指在一定时间内,河段上游来沙量等于本河段水流挟沙能力,下泄的沙量与进入河段的沙量基本保持相等的现象。

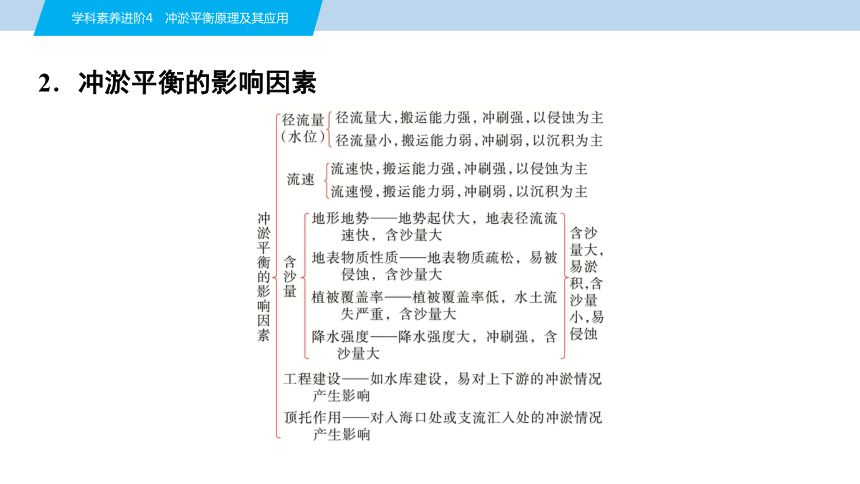

2.冲淤平衡的影响因素

3.河流的冲淤原理

(1)淤积原理:当上游来沙量大于本河段水流挟沙能力时,产生淤积,河床升高。

(2)冲刷原理:当上游来沙量小于本河段水流挟沙能力时,产生冲刷,河床下降。

(3)交替原理:同一河段,河流的侵蚀与堆积往往是“你强我弱”,交替进行;流量大时(汛期),以侵蚀为主;流量小时(枯水期),以堆积为主。

4.河流冲淤平衡的类型

(1)纵向平衡:即来水含沙量与河段挟沙能力平衡。分为不冲不淤平衡和冲淤平衡;主要研究的是河水深度的变化问题。

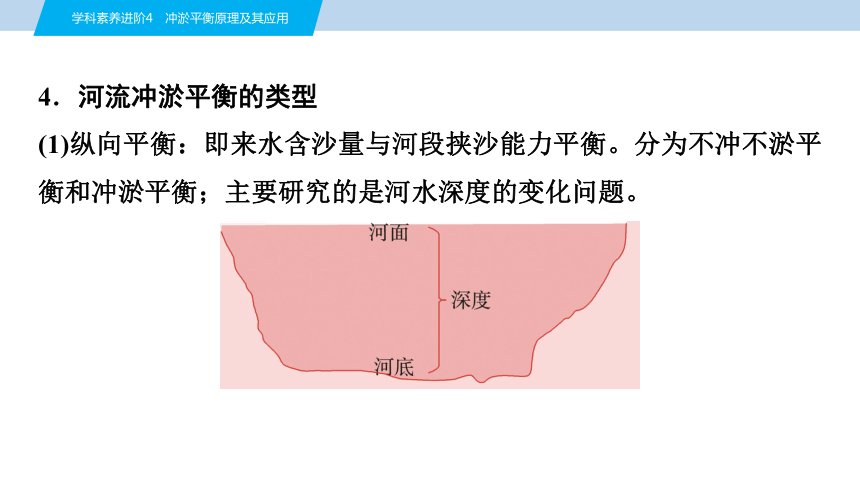

(2)断面平衡:断面平衡是指在对抗流水侧蚀与堆积过程中,由于河段情况特殊,断面形状并没有改变。主要研究汛期河流水面宽度的扩张问题。

(3)平面平衡:主要指的是游荡型河流的稳定问题。其呈现的主要是辫状河道整段或局部无明显的摆动变化。

5.河流不同部位的冲淤表现

(1)河床演变:河道输沙不平衡是河床演变的根本原因。冲淤作用导致流程方向上河床高程的变化称纵向变形,影响河床的深浅;与水流垂直的水平方向的变化,则称横向变形,影响河床的宽度变化及河流在平面上的摆动。溯源侵蚀使河床变长,下蚀使河床变深,侧蚀使河床变宽;堆积使河床变浅、变窄。

(2)河口河床:受河流和潮汐(海浪)的共同影响,两者的强弱“此消彼长”;汛期,上游下泄的径流冲刷河床;枯水期,以潮流海浪(顶托)带来的泥沙淤积为主;同时也引起了海岸线进退变化。

(3)河口海底:汛期,流水作用强时,流入海底泥沙多,海底以淤积为主;枯水期,流水作用弱时,流入海底泥沙少,海底以侵蚀为主。

(2025·邯郸模拟)河流的河口段是河流与潮流相互作用、相互消长的区域。受河口形状等因素影响,钱塘江河口是世界上著名的冲淤性强潮河口,大冲大淤,潮高流急,涌潮汹涌,潮汐年内变化非常显著,汛后潮汐最大,汛前潮汐最小。径流年内分配呈单峰型,3—6月为丰水期,径流量占全年的70%左右。钱塘江河口河床主要由来自外海的粉砂组成。钱塘江河口大致以盐官为界,划分为上游和下游河段。下图为钱塘江河口段示意图。据此完成1~3题。

1.淤积滩涂区主要在杭州湾南岸的主要影响因素为( )

A.河口形状 B.地转偏向力

C.人类活动 D.泥沙颗粒

2.钱塘江河口下游淤积最严重的月份是( )

A.3月 B.6月

C.9月 D.12月

√

√

3.钱塘江河口潮汐年内变化较大的原因是( )

A.汛期潮流受河流顶托

B.天体引力季节变化明显

C.汛期河床被淤积抬高

D.汛后河床加深过潮量大

√

1.B 2.B 3.C [第1题,钱塘江河口泥沙主要来自外海,而海浪和潮汐的水流在地转偏向力的作用下,向北(右)偏转,泥沙就大多淤积在南岸,B正确;河口形状会影响滩涂淤积,但不是主要因素,A错误;人类活动、泥沙颗粒对于滩涂淤积影响小,C、D错误。

第2题,据材料“径流年内分配呈单峰型,3—6月为丰水期,径流量占全年的70%左右”可知,6月是河流丰水期,流量大,上游冲刷带来的泥沙多,下游地势变缓,流速下降,造成泥沙淤积;据材料“汛后潮汐最大,汛前潮汐最小”可知,6月还未到达大潮期,潮汐作用弱,海水对河口的侵蚀作用弱,淤积作用明显,因此,钱塘江河口下游淤积最严重的月份是6月。

第3题,据材料“潮汐年内变化非常显著,汛后潮汐最大,汛前潮汐最小”可知,汛期钱塘江河口下游淤积最严重,由于汛期河床被淤积抬高,使得汛后潮汐水位与汛前相比,达到年内差值最大,变化非常显著,C正确;汛期河流受潮流顶托作用,会加重淤积,A错误;天体引力变化以月为周期,B错误;汛后河床变浅,D错误。]

(2024·天津和平区二模)三峡水利枢纽2003年开始运行后,三峡大坝下游因水库放水排沙导致的河床粗化(河床沉积物平均粒径变大的过程)及水位变化等现象得到了持续关注。图1为长江局部水系示意图,图2示意长江枝城水文站2004—2015年相同流量情况下河床水位的变化。据此完成4~5题。

4.通过枝城附近河段多年来相同流量下河床水位变化数据,可推断三峡水库排沙主要是在( )

A.洪水期,此时下游河床以侵蚀作用为主

B.洪水期,此时下游河床以沉积作用为主

C.枯水期,此时下游河床以侵蚀作用为主

D.枯水期,此时下游河床以沉积作用为主

√

5.关于该河段河床粗化现象原因及结果的说法,正确的是( )

A.河床粗化现象是由于水流速度加快,沉积物分选差造成的

B.河床粗化现象是由于水库拦蓄泥沙,河流含沙量小造成的

C.河床粗化现象到一定程度后,河道侵蚀会减弱

D.河床粗化现象将持续下去,直到河床基岩裸露

√

4.B 5.C [第4题,三峡截流后,拦截上游来水来沙,三峡水库排沙时,往下游的输沙量增加。由图可知,2004—2015年,同一流量的洪水期水位波动上升,说明洪水期以泥沙沉积为主,此时三峡水库排水,上游输沙量增加,导致河床被泥沙抬升,水位上升,B正确,A错误;2004—2015年,同一流量的枯水期水位波动下降,说明枯水期以侵蚀为主,上游清水下泄,河床泥沙减少,水位下降,C、D错误。

第5题,由材料可知,河床粗化是河床沉积物平均粒径变大的过程,河床出现粗化现象是由于河流搬运能力增强,原来的小颗粒沉积物被搬运至下游地区,留下粒径较大的泥沙,与沉积物分选性差及河流含沙量小无关,A、B错误;河流粗化现象对河床表面具有保护作用,以限制径流的冲刷发展,随着粒径的增大,对河床的保护作用将增强,河道侵蚀会减弱,C正确,D错误。]

(建议用时:30分钟,分值:46分)

一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分。每个小题只有一个选项符合题目要求)

(2025·大连模拟)大青山位于阴山山脉中部,从全新世早期至今,其山前发育有三期冲(洪)积扇。研究发现,大青山山前冲(洪)积扇形成主要受构造活动、气候作用的影响,Ⅰ期冲(洪)积扇形成时期气候以暖干为主,Ⅱ期以暖湿为主,Ⅲ期向冷干转变。下图为大青山山前冲(洪)积扇分布示意图。据此完成1~2题。

学科素养进阶练(四) 冲淤平衡原理及其应用

1.大青山山前三期冲(洪)积扇的形成说明大青山经历了( )

A.持续性抬升 B.持续性下降

C.间歇性抬升 D.间歇性下降

2.相较于Ⅰ期、Ⅱ期冲(洪)积扇,Ⅲ期冲(洪)积扇面积较小的原因是( )

A.植被覆盖率增加 B.断裂强度较微弱

C.流水侵蚀作用强 D.岩石风化速度慢

√

√

1.C 2.B [第1题,大青山山前的三期冲(洪)积扇表明该地区经历了至少三个不同阶段的沉积作用,这通常意味着地形抬升(构造运动)的间歇性发生。如果是持续性抬升,应该会表现为单一的、持续发展的冲(洪)积扇,而不是明显的三期分段沉积,A错误;如果是地形下降,大青山山前不会形成多期冲(洪)积扇,B、D错误;三期冲(洪)积扇的形成表明构造抬升并不是连续的,而是阶段性的,每一阶段抬升之后,河流侵蚀、搬运作用加强,沉积物形成冲(洪)积扇,C正确。

第2题,Ⅲ期冲(洪)积扇形成时期气候冷干,降水减少,植被覆盖率下降,A错误;Ⅲ期冲(洪)积扇主要为流水堆积作用,材料中无法看出是侵蚀作用强导致的冲(洪)积扇面积小,C错误;岩石风化速度不是冲(洪)积扇形成的主要影响因素,D错误;断裂强度较微弱,即构造活动较微弱,导致水动力条件变差,形成的冲(洪)积扇规模较小,B正确。 ]

平槽流量是河槽(又称河床)在水位与滩面齐平情况下的过流能力,能综合反映河流主槽的形态和大小。河床的“驼峰”河段(指因冲淤作用导致某处河床高于其上下游河段的河床)会使水流和泥沙沉积情况发生改变。如图为黄河下游典型年

份依次从花园口到利津四个观测

点河流平槽流量曲线图。据此完

成3~4题。

3.图中四个观测点所在河段中最早形成“驼峰”河段的是( )

A.花园口 B.高村

C.艾山 D.利津

4.“驼峰”河段对两岸构成严重威胁,其中最主要的威胁来自( )

A.河道淤积,排洪能力降低

B.河道弯曲,排洪能力降低

C.流速加快,加剧两岸的冲刷

D.流速减慢,导致河流改道

√

√

3.B 4.A [第3题,由材料可知,河流的“驼峰”河段指因冲淤作用导致某处河床高于其上下游河段的河床。河床因泥沙堆积不断增高,出现“驼峰”河段,河流平槽流量越来越小,河槽的过流能力降低。由图可知,1994年黄河下游平槽流量自上游向下游减小,与1994年相比,1997年高村观测点所在河段平槽流量减小最多,平槽流量小于其他三个观测点所在河段,说明1997年高村观测点所在河段已经出现了“驼峰”河段,而其他三个观测点所在河段当时还没有出现“驼峰”河段,B正确。

第4题,河流的“驼峰”河段指因冲淤作用导致某处河床高于其上下游河段的河床,会使水流和泥沙沉积情况发生改变。在河流洪水期,由于“驼峰”河段的存在,河道淤积,河床的排洪能力降低,洪水不能及时流向下游,对两岸构成严重威胁,A正确,C错误;河床的“驼峰”河段指因冲淤作用导致某处河床高于其上下游河段的河床,河道没有发生弯曲,也没有发生改道,B、D错误。]

(2025·保定模拟)黄河下游孟津区白鹤镇至东明县高村是典型的游荡型河段。这段河道长299 km,宽度一般在10 km左右(最大超过20 km),而水面宽2~4 km,主流变化无常。图1示意1987—1988年部分游荡段河势变化,图2示意1985—2021年黄河下游游荡段河床累积冲淤量的变化(冲淤量=淤积量-冲刷量)。据此完成5~7题。

5.游荡型河段河道特点为( )

A.河道深窄、冲淤强烈

B.水流集中、摆动频繁

C.洲滩密布、汊道纵横

D.水流散乱、河曲蜿蜒

√

6.据图2分析1999年游荡段河床冲淤的变化是( )

A.淤积减缓 B.由淤转冲

C.冲刷减缓 D.由冲转淤

7.推测导致这种变化的最主要原因是( )

A.上游修建水库 B.上游植被恢复

C.下游人工挖沙 D.流域降水增多

√

√

5.C 6.B 7.A [第5题,游荡型河段河道宽度一般在10 km左右(最大超过20 km),而水面宽2~4 km,主流变化无常,因此河道宽阔,水流散乱,河道较为顺直,但摆动频繁,洲滩密布、汊道纵横。

第6题,冲淤量=淤积量-冲刷量。读图2可知,1999年游荡段河床累积冲淤量较上年出现下降,因此河床冲淤的变化是由淤转冲。

第7题,河床冲淤的变化是由淤转冲,说明堆积减弱,侵蚀增强。上游修建水库拦水拦沙,带至下游的泥沙减少,淤积量减少,A正确;图中显示河床冲淤变化较为显著,而植被恢复需要一定时间,一般不会导致冲淤在短时间出现明显变化,B错误;河床累积冲淤量=淤积量-冲刷量,与人工挖沙量关系不大,C错误;流域降水在短时间内不会发生明显变化,D错误。]

(2025·河北模拟)密西西比河下游段主要为曲流河沉积模式,河谷盆地平均宽度约为25千米,主河道宽度为1~2千米,河流主流方向基本平行于断裂带,河谷西侧为广泛发育的泛滥平原。右图示意密西西比河下游段河流地貌。据此完成8~10题。

8.与图示断裂带形成的关联性最大的是( )

A.地壳水平挤压 B.岩性差异较大

C.板块张裂拉伸 D.海水俯冲强烈

9.河谷西侧为广泛发育的泛滥平原,最可能是因为西侧( )

A.河床较为平直 B.支流多,较平缓

C.发育有断裂带 D.为凹岸,冲刷弱

√

√

10.相较甲时期,乙时期该河段( )

A.河漫滩发育面积大 B.水环境承载力大

C.河流的搬运作用弱 D.河流改道频率高

√

8.A 9.B 10.C [第8题,读图并结合所学知识可知,密西西比河下游段东侧发育断裂带,该断裂带位于大陆内部,最可能是地壳水平挤压后断裂形成的,A正确;密西西比河下游段主要为曲流河沉积模式,岩石组成物质相似,故岩性差异不大,B错误;密西西比河下游河段位于板块内部,不属于板块张裂地带,C错误;海水俯冲会影响海岸形态,不会形成断裂带,D错误。

第9题,结合图文信息分析可知,河谷西侧较平缓,支流多,河床较弯曲,而东侧发育断裂带,河床陡峭,河水挟带的泥沙在西侧大量沉积,导致西侧为广泛发育的泛滥平原,A、C错误,B正确;凹岸冲刷强,不易形成大面积平原,D错误。

第10题,由图可知,与甲时期相比,乙时期密西西比河下游河段沉积物分布范围小,说明相较甲时期,乙时期河流径流量小,水环境承载力小,河流的搬运作用弱,挟带的泥沙量小,河漫滩发育面积小,河流改道频率较低,A、B、D错误,C正确。]

二、非选择题(共1小题,共16分)

11.(2024·广东三模)阅读材料,回答下列问题。(16分)

三角洲建造取决于海平面上升速率和泥沙堆积速率之间的平衡关系,与河流水文水系特征、流域地貌、河口沉积盆地基底地形等有关。下表反映长江、恒河及珠江建坝前水文水系特征、河口潮差及三角洲开始建造的时间。

河流 流域面积/km2 长度/km 年径流量/km3 年输沙量/t 河口潮差/m 三角洲开始建造时间

(距今)/万年

长江 18×105 6 380 953 4.8×108 2.7 0.8

恒河 16×105 2 510 550 10×108 3.4~3.8 1.1

珠江 4.3×105 2 214 302 0.8×108 0.9~1.6 0.8

(1)简述距今0.8万年前后长江河口海平面上升速率、泥沙沉积速率数量关系的变化。(6分)

(2)试推断珠江三角洲开始建造的时间不晚于其他三角洲的原因。(4分)

(3)分析恒河年输沙量大于长江年输沙量的原因。(6分)

[解析] 第(1)题,三角洲为河流挟带泥沙在入海口堆积而成。长江三角洲开始建造时间为距今0.8万年,距今0.8万年前,长江没有形成三角洲,因此长江河口海平面上升速率大于泥沙沉积速率,无法形成三角洲;而距今0.8万年,长江三角洲开始建造,长江河口海平面上升速率等于泥沙沉积速率,海平面上升速率和泥沙堆积速率达到平衡;距今0.8万年后,三角洲形成并逐渐扩大,长江河口海平面上升速率小于泥沙沉积速率。

第(2)题,结合弱,海水侵蚀作用弱,利于泥沙沉积;河口沉积盆地基底浅,可容表格数据可知,珠江三角洲河口潮差为0.9~1.6 m,潮差小,海流动力纳泥沙的水下空间较小,利于泥沙淤积并出露。

第(3)题,可从挟带泥沙量和中途沉积数量等角度展开分析。结合所学知识可知,恒河和长江都发源于青藏高原,两河源头海拔相近,整体河流的落差相当,但恒河流程短,长江流程长,因此恒河整体纵比降大,水流较急,搬运能力强,挟带更多泥沙,沿途泥沙沉积少,年输沙量大;长江流程长,整体纵比降小,水流速度较慢,搬运能力更弱,且流经江汉盆地、洞庭湖等多个沉积区,泥沙的搬运能力较弱,沿途泥沙沉积多,年输沙量较少。

[答案] (1)距今0.8万年前,长江河口海平面上升速率大于泥沙沉积速率;距今0.8万年,长江河口海平面上升速率等于泥沙沉积速率;距今0.8万年后,长江河口海平面上升速率小于泥沙沉积速率。

(2)珠江三角洲河口潮差小,海流动力弱,利于泥沙沉积;河口沉积盆地基底浅,利于泥沙淤积并出露。

(3)恒河和长江都发源于青藏高原,两河落差相当,恒河流程短,长江流程长。长江流程长,流经江汉盆地、洞庭湖等多个沉积区,年输沙量较少;恒河流程短,泥沙沉积少,年输沙量大。

谢 谢 !

第一部分 自然地理

第五章 地表形态的塑造

学科素养进阶4 冲淤平衡原理及其应用

(2023·浙江6月卷)黄河三角洲海岸线始终在不断变化。1996年黄河经人工改道朝东北方向入海。下图为1996—2020年黄河河口区汛期陆地面积变化统计图。据此完成(1)~(2)题。

(1)下列遥感影像,能正确反映不同年份河口区汛期陆地形态变化先后顺序的是( )

A.①②④③ B.②①④③

C.②③④① D.③②①④

√

(2)1996年后,造成老河口陆地面积变化的主要原因是( )

A.海水运动的作用

B.黄土高原植被的恢复

C.上游水库的冲淤

D.汛期流域降水的变化

√

【解题导引】

(1)图文信息→1996年黄河经人工改道朝东北方向入海→东北河口三角洲在改道前面积较小→改道后面积逐渐增加→东南方向河口三角洲受海水的侵蚀→陆地面积不断减少

(2)1996年黄河经人工改道朝东北方向入海→老河口泥沙沉积作用减弱→海水侵蚀作用增强→老河口三角洲面积不断减小

由1996—2020年黄河河口区汛期陆地面积变化统计图可以看出,新河口三角洲面积增长呈波动变化,试推测其面积呈波动变化的自然原因。

[提示] 新河口三角洲的面积变化与黄河入海径流挟带的泥沙含量密切相关。有些年份降水多,河流径流量大,入海径流挟带泥沙多,河口面积增长快;有些年份降水少,河流径流量小,入海径流挟带泥沙少,河口三角洲面积增长慢。

1.冲淤平衡

冲淤平衡是指在一定时间内,河段上游来沙量等于本河段水流挟沙能力,下泄的沙量与进入河段的沙量基本保持相等的现象。

2.冲淤平衡的影响因素

3.河流的冲淤原理

(1)淤积原理:当上游来沙量大于本河段水流挟沙能力时,产生淤积,河床升高。

(2)冲刷原理:当上游来沙量小于本河段水流挟沙能力时,产生冲刷,河床下降。

(3)交替原理:同一河段,河流的侵蚀与堆积往往是“你强我弱”,交替进行;流量大时(汛期),以侵蚀为主;流量小时(枯水期),以堆积为主。

4.河流冲淤平衡的类型

(1)纵向平衡:即来水含沙量与河段挟沙能力平衡。分为不冲不淤平衡和冲淤平衡;主要研究的是河水深度的变化问题。

(2)断面平衡:断面平衡是指在对抗流水侧蚀与堆积过程中,由于河段情况特殊,断面形状并没有改变。主要研究汛期河流水面宽度的扩张问题。

(3)平面平衡:主要指的是游荡型河流的稳定问题。其呈现的主要是辫状河道整段或局部无明显的摆动变化。

5.河流不同部位的冲淤表现

(1)河床演变:河道输沙不平衡是河床演变的根本原因。冲淤作用导致流程方向上河床高程的变化称纵向变形,影响河床的深浅;与水流垂直的水平方向的变化,则称横向变形,影响河床的宽度变化及河流在平面上的摆动。溯源侵蚀使河床变长,下蚀使河床变深,侧蚀使河床变宽;堆积使河床变浅、变窄。

(2)河口河床:受河流和潮汐(海浪)的共同影响,两者的强弱“此消彼长”;汛期,上游下泄的径流冲刷河床;枯水期,以潮流海浪(顶托)带来的泥沙淤积为主;同时也引起了海岸线进退变化。

(3)河口海底:汛期,流水作用强时,流入海底泥沙多,海底以淤积为主;枯水期,流水作用弱时,流入海底泥沙少,海底以侵蚀为主。

(2025·邯郸模拟)河流的河口段是河流与潮流相互作用、相互消长的区域。受河口形状等因素影响,钱塘江河口是世界上著名的冲淤性强潮河口,大冲大淤,潮高流急,涌潮汹涌,潮汐年内变化非常显著,汛后潮汐最大,汛前潮汐最小。径流年内分配呈单峰型,3—6月为丰水期,径流量占全年的70%左右。钱塘江河口河床主要由来自外海的粉砂组成。钱塘江河口大致以盐官为界,划分为上游和下游河段。下图为钱塘江河口段示意图。据此完成1~3题。

1.淤积滩涂区主要在杭州湾南岸的主要影响因素为( )

A.河口形状 B.地转偏向力

C.人类活动 D.泥沙颗粒

2.钱塘江河口下游淤积最严重的月份是( )

A.3月 B.6月

C.9月 D.12月

√

√

3.钱塘江河口潮汐年内变化较大的原因是( )

A.汛期潮流受河流顶托

B.天体引力季节变化明显

C.汛期河床被淤积抬高

D.汛后河床加深过潮量大

√

1.B 2.B 3.C [第1题,钱塘江河口泥沙主要来自外海,而海浪和潮汐的水流在地转偏向力的作用下,向北(右)偏转,泥沙就大多淤积在南岸,B正确;河口形状会影响滩涂淤积,但不是主要因素,A错误;人类活动、泥沙颗粒对于滩涂淤积影响小,C、D错误。

第2题,据材料“径流年内分配呈单峰型,3—6月为丰水期,径流量占全年的70%左右”可知,6月是河流丰水期,流量大,上游冲刷带来的泥沙多,下游地势变缓,流速下降,造成泥沙淤积;据材料“汛后潮汐最大,汛前潮汐最小”可知,6月还未到达大潮期,潮汐作用弱,海水对河口的侵蚀作用弱,淤积作用明显,因此,钱塘江河口下游淤积最严重的月份是6月。

第3题,据材料“潮汐年内变化非常显著,汛后潮汐最大,汛前潮汐最小”可知,汛期钱塘江河口下游淤积最严重,由于汛期河床被淤积抬高,使得汛后潮汐水位与汛前相比,达到年内差值最大,变化非常显著,C正确;汛期河流受潮流顶托作用,会加重淤积,A错误;天体引力变化以月为周期,B错误;汛后河床变浅,D错误。]

(2024·天津和平区二模)三峡水利枢纽2003年开始运行后,三峡大坝下游因水库放水排沙导致的河床粗化(河床沉积物平均粒径变大的过程)及水位变化等现象得到了持续关注。图1为长江局部水系示意图,图2示意长江枝城水文站2004—2015年相同流量情况下河床水位的变化。据此完成4~5题。

4.通过枝城附近河段多年来相同流量下河床水位变化数据,可推断三峡水库排沙主要是在( )

A.洪水期,此时下游河床以侵蚀作用为主

B.洪水期,此时下游河床以沉积作用为主

C.枯水期,此时下游河床以侵蚀作用为主

D.枯水期,此时下游河床以沉积作用为主

√

5.关于该河段河床粗化现象原因及结果的说法,正确的是( )

A.河床粗化现象是由于水流速度加快,沉积物分选差造成的

B.河床粗化现象是由于水库拦蓄泥沙,河流含沙量小造成的

C.河床粗化现象到一定程度后,河道侵蚀会减弱

D.河床粗化现象将持续下去,直到河床基岩裸露

√

4.B 5.C [第4题,三峡截流后,拦截上游来水来沙,三峡水库排沙时,往下游的输沙量增加。由图可知,2004—2015年,同一流量的洪水期水位波动上升,说明洪水期以泥沙沉积为主,此时三峡水库排水,上游输沙量增加,导致河床被泥沙抬升,水位上升,B正确,A错误;2004—2015年,同一流量的枯水期水位波动下降,说明枯水期以侵蚀为主,上游清水下泄,河床泥沙减少,水位下降,C、D错误。

第5题,由材料可知,河床粗化是河床沉积物平均粒径变大的过程,河床出现粗化现象是由于河流搬运能力增强,原来的小颗粒沉积物被搬运至下游地区,留下粒径较大的泥沙,与沉积物分选性差及河流含沙量小无关,A、B错误;河流粗化现象对河床表面具有保护作用,以限制径流的冲刷发展,随着粒径的增大,对河床的保护作用将增强,河道侵蚀会减弱,C正确,D错误。]

(建议用时:30分钟,分值:46分)

一、选择题(共10小题,每小题3分,共30分。每个小题只有一个选项符合题目要求)

(2025·大连模拟)大青山位于阴山山脉中部,从全新世早期至今,其山前发育有三期冲(洪)积扇。研究发现,大青山山前冲(洪)积扇形成主要受构造活动、气候作用的影响,Ⅰ期冲(洪)积扇形成时期气候以暖干为主,Ⅱ期以暖湿为主,Ⅲ期向冷干转变。下图为大青山山前冲(洪)积扇分布示意图。据此完成1~2题。

学科素养进阶练(四) 冲淤平衡原理及其应用

1.大青山山前三期冲(洪)积扇的形成说明大青山经历了( )

A.持续性抬升 B.持续性下降

C.间歇性抬升 D.间歇性下降

2.相较于Ⅰ期、Ⅱ期冲(洪)积扇,Ⅲ期冲(洪)积扇面积较小的原因是( )

A.植被覆盖率增加 B.断裂强度较微弱

C.流水侵蚀作用强 D.岩石风化速度慢

√

√

1.C 2.B [第1题,大青山山前的三期冲(洪)积扇表明该地区经历了至少三个不同阶段的沉积作用,这通常意味着地形抬升(构造运动)的间歇性发生。如果是持续性抬升,应该会表现为单一的、持续发展的冲(洪)积扇,而不是明显的三期分段沉积,A错误;如果是地形下降,大青山山前不会形成多期冲(洪)积扇,B、D错误;三期冲(洪)积扇的形成表明构造抬升并不是连续的,而是阶段性的,每一阶段抬升之后,河流侵蚀、搬运作用加强,沉积物形成冲(洪)积扇,C正确。

第2题,Ⅲ期冲(洪)积扇形成时期气候冷干,降水减少,植被覆盖率下降,A错误;Ⅲ期冲(洪)积扇主要为流水堆积作用,材料中无法看出是侵蚀作用强导致的冲(洪)积扇面积小,C错误;岩石风化速度不是冲(洪)积扇形成的主要影响因素,D错误;断裂强度较微弱,即构造活动较微弱,导致水动力条件变差,形成的冲(洪)积扇规模较小,B正确。 ]

平槽流量是河槽(又称河床)在水位与滩面齐平情况下的过流能力,能综合反映河流主槽的形态和大小。河床的“驼峰”河段(指因冲淤作用导致某处河床高于其上下游河段的河床)会使水流和泥沙沉积情况发生改变。如图为黄河下游典型年

份依次从花园口到利津四个观测

点河流平槽流量曲线图。据此完

成3~4题。

3.图中四个观测点所在河段中最早形成“驼峰”河段的是( )

A.花园口 B.高村

C.艾山 D.利津

4.“驼峰”河段对两岸构成严重威胁,其中最主要的威胁来自( )

A.河道淤积,排洪能力降低

B.河道弯曲,排洪能力降低

C.流速加快,加剧两岸的冲刷

D.流速减慢,导致河流改道

√

√

3.B 4.A [第3题,由材料可知,河流的“驼峰”河段指因冲淤作用导致某处河床高于其上下游河段的河床。河床因泥沙堆积不断增高,出现“驼峰”河段,河流平槽流量越来越小,河槽的过流能力降低。由图可知,1994年黄河下游平槽流量自上游向下游减小,与1994年相比,1997年高村观测点所在河段平槽流量减小最多,平槽流量小于其他三个观测点所在河段,说明1997年高村观测点所在河段已经出现了“驼峰”河段,而其他三个观测点所在河段当时还没有出现“驼峰”河段,B正确。

第4题,河流的“驼峰”河段指因冲淤作用导致某处河床高于其上下游河段的河床,会使水流和泥沙沉积情况发生改变。在河流洪水期,由于“驼峰”河段的存在,河道淤积,河床的排洪能力降低,洪水不能及时流向下游,对两岸构成严重威胁,A正确,C错误;河床的“驼峰”河段指因冲淤作用导致某处河床高于其上下游河段的河床,河道没有发生弯曲,也没有发生改道,B、D错误。]

(2025·保定模拟)黄河下游孟津区白鹤镇至东明县高村是典型的游荡型河段。这段河道长299 km,宽度一般在10 km左右(最大超过20 km),而水面宽2~4 km,主流变化无常。图1示意1987—1988年部分游荡段河势变化,图2示意1985—2021年黄河下游游荡段河床累积冲淤量的变化(冲淤量=淤积量-冲刷量)。据此完成5~7题。

5.游荡型河段河道特点为( )

A.河道深窄、冲淤强烈

B.水流集中、摆动频繁

C.洲滩密布、汊道纵横

D.水流散乱、河曲蜿蜒

√

6.据图2分析1999年游荡段河床冲淤的变化是( )

A.淤积减缓 B.由淤转冲

C.冲刷减缓 D.由冲转淤

7.推测导致这种变化的最主要原因是( )

A.上游修建水库 B.上游植被恢复

C.下游人工挖沙 D.流域降水增多

√

√

5.C 6.B 7.A [第5题,游荡型河段河道宽度一般在10 km左右(最大超过20 km),而水面宽2~4 km,主流变化无常,因此河道宽阔,水流散乱,河道较为顺直,但摆动频繁,洲滩密布、汊道纵横。

第6题,冲淤量=淤积量-冲刷量。读图2可知,1999年游荡段河床累积冲淤量较上年出现下降,因此河床冲淤的变化是由淤转冲。

第7题,河床冲淤的变化是由淤转冲,说明堆积减弱,侵蚀增强。上游修建水库拦水拦沙,带至下游的泥沙减少,淤积量减少,A正确;图中显示河床冲淤变化较为显著,而植被恢复需要一定时间,一般不会导致冲淤在短时间出现明显变化,B错误;河床累积冲淤量=淤积量-冲刷量,与人工挖沙量关系不大,C错误;流域降水在短时间内不会发生明显变化,D错误。]

(2025·河北模拟)密西西比河下游段主要为曲流河沉积模式,河谷盆地平均宽度约为25千米,主河道宽度为1~2千米,河流主流方向基本平行于断裂带,河谷西侧为广泛发育的泛滥平原。右图示意密西西比河下游段河流地貌。据此完成8~10题。

8.与图示断裂带形成的关联性最大的是( )

A.地壳水平挤压 B.岩性差异较大

C.板块张裂拉伸 D.海水俯冲强烈

9.河谷西侧为广泛发育的泛滥平原,最可能是因为西侧( )

A.河床较为平直 B.支流多,较平缓

C.发育有断裂带 D.为凹岸,冲刷弱

√

√

10.相较甲时期,乙时期该河段( )

A.河漫滩发育面积大 B.水环境承载力大

C.河流的搬运作用弱 D.河流改道频率高

√

8.A 9.B 10.C [第8题,读图并结合所学知识可知,密西西比河下游段东侧发育断裂带,该断裂带位于大陆内部,最可能是地壳水平挤压后断裂形成的,A正确;密西西比河下游段主要为曲流河沉积模式,岩石组成物质相似,故岩性差异不大,B错误;密西西比河下游河段位于板块内部,不属于板块张裂地带,C错误;海水俯冲会影响海岸形态,不会形成断裂带,D错误。

第9题,结合图文信息分析可知,河谷西侧较平缓,支流多,河床较弯曲,而东侧发育断裂带,河床陡峭,河水挟带的泥沙在西侧大量沉积,导致西侧为广泛发育的泛滥平原,A、C错误,B正确;凹岸冲刷强,不易形成大面积平原,D错误。

第10题,由图可知,与甲时期相比,乙时期密西西比河下游河段沉积物分布范围小,说明相较甲时期,乙时期河流径流量小,水环境承载力小,河流的搬运作用弱,挟带的泥沙量小,河漫滩发育面积小,河流改道频率较低,A、B、D错误,C正确。]

二、非选择题(共1小题,共16分)

11.(2024·广东三模)阅读材料,回答下列问题。(16分)

三角洲建造取决于海平面上升速率和泥沙堆积速率之间的平衡关系,与河流水文水系特征、流域地貌、河口沉积盆地基底地形等有关。下表反映长江、恒河及珠江建坝前水文水系特征、河口潮差及三角洲开始建造的时间。

河流 流域面积/km2 长度/km 年径流量/km3 年输沙量/t 河口潮差/m 三角洲开始建造时间

(距今)/万年

长江 18×105 6 380 953 4.8×108 2.7 0.8

恒河 16×105 2 510 550 10×108 3.4~3.8 1.1

珠江 4.3×105 2 214 302 0.8×108 0.9~1.6 0.8

(1)简述距今0.8万年前后长江河口海平面上升速率、泥沙沉积速率数量关系的变化。(6分)

(2)试推断珠江三角洲开始建造的时间不晚于其他三角洲的原因。(4分)

(3)分析恒河年输沙量大于长江年输沙量的原因。(6分)

[解析] 第(1)题,三角洲为河流挟带泥沙在入海口堆积而成。长江三角洲开始建造时间为距今0.8万年,距今0.8万年前,长江没有形成三角洲,因此长江河口海平面上升速率大于泥沙沉积速率,无法形成三角洲;而距今0.8万年,长江三角洲开始建造,长江河口海平面上升速率等于泥沙沉积速率,海平面上升速率和泥沙堆积速率达到平衡;距今0.8万年后,三角洲形成并逐渐扩大,长江河口海平面上升速率小于泥沙沉积速率。

第(2)题,结合弱,海水侵蚀作用弱,利于泥沙沉积;河口沉积盆地基底浅,可容表格数据可知,珠江三角洲河口潮差为0.9~1.6 m,潮差小,海流动力纳泥沙的水下空间较小,利于泥沙淤积并出露。

第(3)题,可从挟带泥沙量和中途沉积数量等角度展开分析。结合所学知识可知,恒河和长江都发源于青藏高原,两河源头海拔相近,整体河流的落差相当,但恒河流程短,长江流程长,因此恒河整体纵比降大,水流较急,搬运能力强,挟带更多泥沙,沿途泥沙沉积少,年输沙量大;长江流程长,整体纵比降小,水流速度较慢,搬运能力更弱,且流经江汉盆地、洞庭湖等多个沉积区,泥沙的搬运能力较弱,沿途泥沙沉积多,年输沙量较少。

[答案] (1)距今0.8万年前,长江河口海平面上升速率大于泥沙沉积速率;距今0.8万年,长江河口海平面上升速率等于泥沙沉积速率;距今0.8万年后,长江河口海平面上升速率小于泥沙沉积速率。

(2)珠江三角洲河口潮差小,海流动力弱,利于泥沙沉积;河口沉积盆地基底浅,利于泥沙淤积并出露。

(3)恒河和长江都发源于青藏高原,两河落差相当,恒河流程短,长江流程长。长江流程长,流经江汉盆地、洞庭湖等多个沉积区,年输沙量较少;恒河流程短,泥沙沉积少,年输沙量大。

谢 谢 !

同课章节目录