43 第一部分 第六章 课时29 土壤 课件《高考快车道》2026高考地理一轮总复习(人教版2019)

文档属性

| 名称 | 43 第一部分 第六章 课时29 土壤 课件《高考快车道》2026高考地理一轮总复习(人教版2019) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-07-30 15:48:50 | ||

图片预览

文档简介

(共66张PPT)

第一部分 自然地理

第六章 自然环境的整体性与差异性

课时29 土壤

夯实·基础知识

任务1——观察了解土壤的构成及特点

1.填空

土壤的四大组成物质——______、______、____和____。

2.简答:森林土壤与耕作土壤的剖面结构有何差异?

[提示] ①森林土壤剖面构造最为复杂,由有机层、腐殖质层、淋溶层、淀积层、母质层和母岩层组成。②耕作土壤剖面一般分为耕作层、犁底层和自然土层。

矿物质

有机质

水分

空气

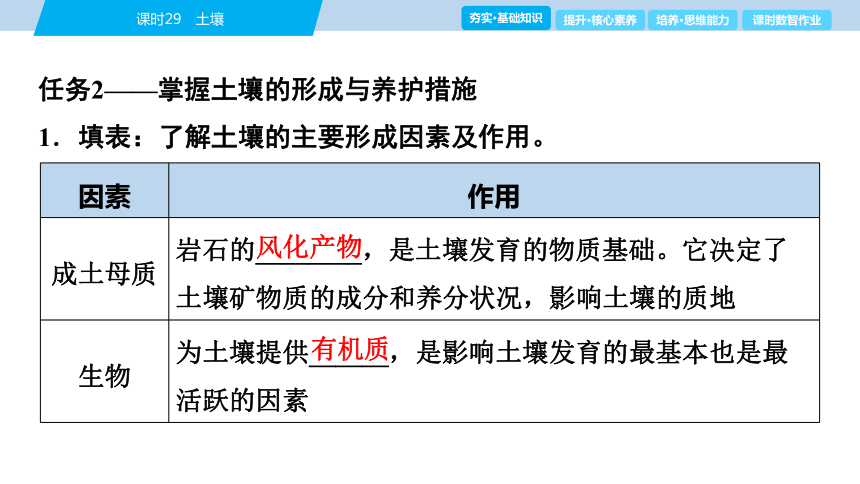

任务2——掌握土壤的形成与养护措施

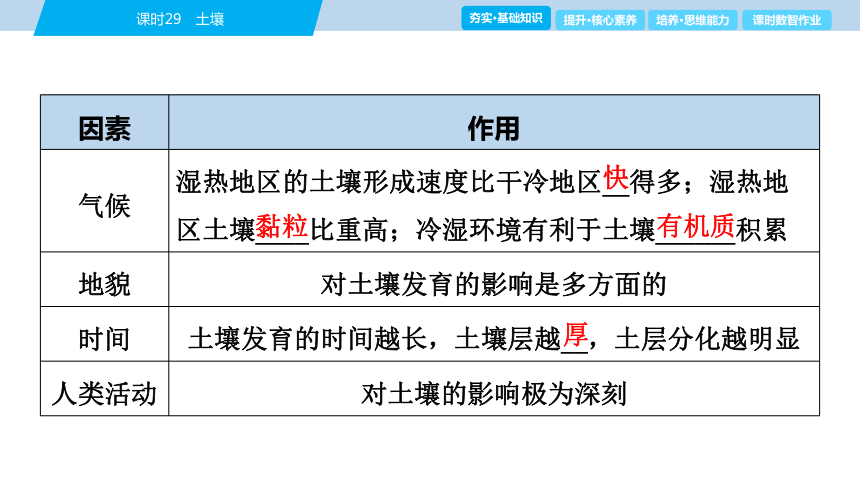

1.填表:了解土壤的主要形成因素及作用。

因素 作用

成土母质 岩石的________,是土壤发育的物质基础。它决定了土壤矿物质的成分和养分状况,影响土壤的质地

生物 为土壤提供______,是影响土壤发育的最基本也是最活跃的因素

风化产物

有机质

因素 作用

气候 湿热地区的土壤形成速度比干冷地区__得多;湿热地区土壤____比重高;冷湿环境有利于土壤______积累

地貌 对土壤发育的影响是多方面的

时间 土壤发育的时间越长,土壤层越__,土层分化越明显

人类活动 对土壤的影响极为深刻

快

黏粒

有机质

厚

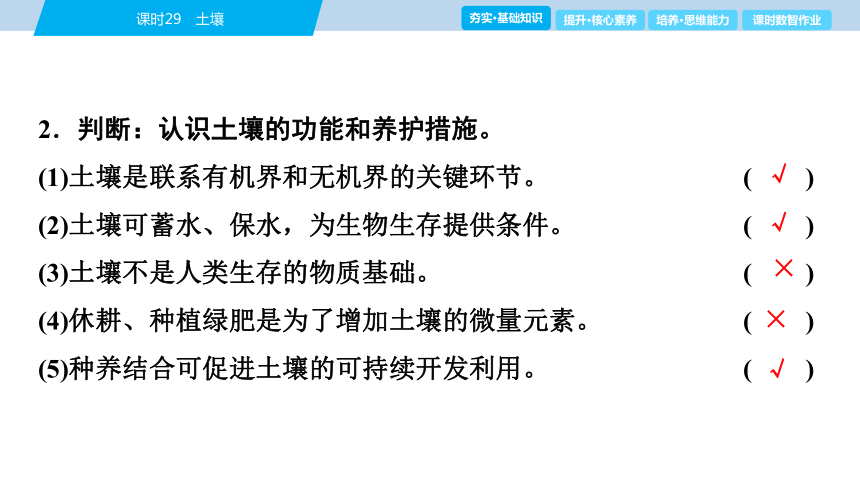

2.判断:认识土壤的功能和养护措施。

(1)土壤是联系有机界和无机界的关键环节。 ( )

(2)土壤可蓄水、保水,为生物生存提供条件。 ( )

(3)土壤不是人类生存的物质基础。 ( )

(4)休耕、种植绿肥是为了增加土壤的微量元素。 ( )

(5)种养结合可促进土壤的可持续开发利用。 ( )

√

√

×

×

√

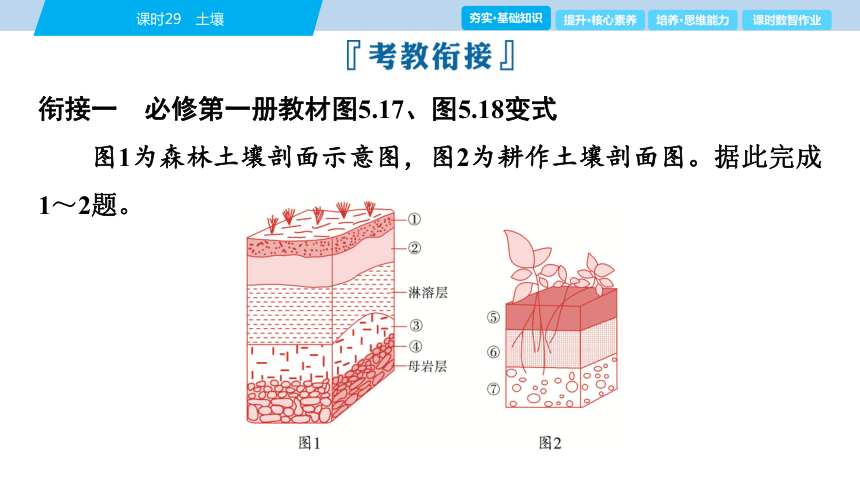

衔接一 必修第一册教材图5.17、图5.18变式

图1为森林土壤剖面示意图,图2为耕作土壤剖面图。据此完成1~2题。

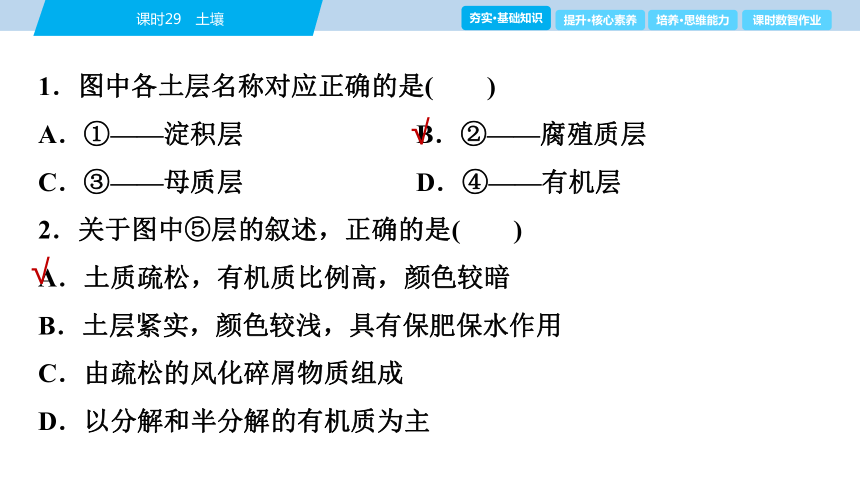

1.图中各土层名称对应正确的是( )

A.①——淀积层 B.②——腐殖质层

C.③——母质层 D.④——有机层

2.关于图中⑤层的叙述,正确的是( )

A.土质疏松,有机质比例高,颜色较暗

B.土层紧实,颜色较浅,具有保肥保水作用

C.由疏松的风化碎屑物质组成

D.以分解和半分解的有机质为主

√

√

1.B 2.A [第1题,根据图示信息可知,①为有机层,②为腐殖质层,③为淀积层,④为母质层,B正确。

第2题,图中⑤层为耕作层,其特点是土质疏松,有机质比例高,颜色较暗,A正确;土层紧实,颜色较浅,具有保肥保水作用的为犁底层(⑥),B错误;由疏松的风化碎屑物质组成的是母质层(③),C错误;森林土壤剖面中的有机层(①)是以分解和半分解的有机质为主,D错误。]

衔接二 必修第一册教材案例变式

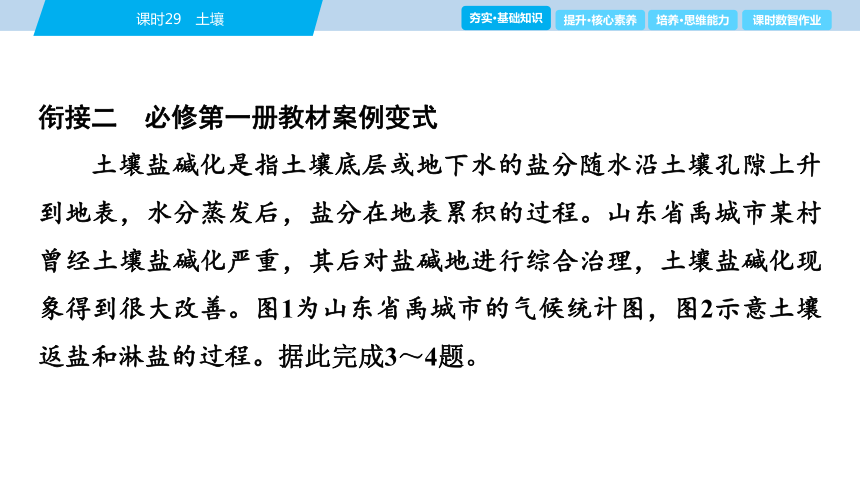

土壤盐碱化是指土壤底层或地下水的盐分随水沿土壤孔隙上升到地表,水分蒸发后,盐分在地表累积的过程。山东省禹城市某村曾经土壤盐碱化严重,其后对盐碱地进行综合治理,土壤盐碱化现象得到很大改善。图1为山东省禹城市的气候统计图,图2示意土壤返盐和淋盐的过程。据此完成3~4题。

3.该地土壤返盐的季节主要是( )

A.春季和秋季 B.夏季和秋季

C.秋季和冬季 D.春季和夏季

4.当地治理盐碱化的措施之一是在农作物收割后,季节性冻土形成前进行灌溉,这样做的目的是( )

A.减少水分蒸发 B.利于表土脱盐

C.提高土壤温度 D.改善土壤质地

√

√

3.A 4.B [第3题,该地春季和秋季降水量少,气温较高,且春季多大风天气,蒸发量大,水盐上移,水分蒸发,盐分在地表积聚,返盐明显,A正确。夏季降水量大,淋盐作用强,水盐下移,返盐少;冬季气温低,且有积雪覆盖,蒸发弱,返盐少,B、C、D错误。

第4题,季节性冻土形成前进行灌溉可以淋盐,使地表的盐分下移,利于表土脱盐,B正确;灌溉可能增大水分的蒸发,A错误;冬季不种植作物,没有必要提高土壤温度,C错误;灌溉不会改变土壤的质地,D错误。]

1.成土过程及其影响因素

(1)土壤的成土过程

注:土壤的形成过程是有机质的积累过程、矿物养分的富集过程。有机质在土壤表层发生聚积,形成暗色的腐殖质层或泥炭层。

提升·核心素养

(2)土壤形成的主要影响因素

①成土母质

在温度、水、空气及生物的影响下,地表或接近地表的岩石发生破碎或分解,形成许多松散物质,这一过程称为风化。风化作用使岩石破碎,形成结构疏松的风化物。这些风化物逐步发育成土壤,故称风化物为成土母质。

②生物

土壤形成的主导因素。特别是绿色植物将分散的、深层的营养元素进行选择性吸收,集中在地表并积累,促进肥力发生和发展。生物是土壤有机物质(动植物残体+腐殖质)的

来源和土壤形成过程中最活跃的因

素。土壤肥力与生物作用密切关联。

③气候

通过土壤与大气间不断进行的水分和热量交换,直接影响其水热状况;通过影响岩石风化或动植物和微生物的活动等,间接影响土壤的有机质含量和其形成发育过程。不同的气候环境中发育的土壤特征不同。

高寒环境 土壤发育程度低,土层薄,土壤贫瘠,冻土广布

湿热环境 有机质分解快,土壤淋溶作用强,土壤贫瘠,偏酸性

干旱环境 土壤水分少,发育程度低,土壤贫瘠,偏碱性

冷湿环境 有机质分解慢,大量累积在表土层,土层深厚、肥沃

④地形

⑤时间

土壤发育的时间越长,土壤层越厚,土层分化越明显。在自然状态下,形成20厘米厚可耕作的土壤,一般需要100年至1 000年。

2.土壤与人类活动的联系

(1)人类活动对土壤的改变

(2)人类活动对土壤的影响具有两面性

①人类活动对土壤的积极影响:培育出肥沃、高产的耕作土壤,如水稻土。

②人类活动对土壤的消极影响:造成土壤退化,如肥力下降、水土流失、盐碱化、荒漠化和土壤污染等。

(3)土壤的改良措施及保护措施

①土壤的改良措施

轮作换茬 同一块土地,按照一定的顺序和时间间隔,轮换种植不同的作物

土壤消毒 药剂、日光法(夏季,撤棚深翻,利用阳光中的紫外线杀菌)、高温(高温季节灌水闷棚)、冷冻(冬季,撤棚深翻,冻死病虫卵)

改良土壤质地 增施有机肥,深翻,下层与上层混合,换土,无土栽培

以水排盐 闲茬时浇水,表土积聚的盐分下淋,以降低土壤含盐量;夏季换茬空隙,撤膜淋雨

作物 种植绿肥作物、种植耐盐碱作物

②土壤的保护措施

科学灌溉 科学地进行污水灌溉,在灌溉之前对污水进行净化处理,既利用了污水,又避免了对土壤的污染

合理用药 合理施用农药,不仅可以减少对土壤的污染,还能经济有效地消灭病、虫、草害,发挥农药的积极效能

合理施肥 增施有机肥,施用化学改良剂,采取生物改良措施

(2024·黑吉辽卷) 土主要分布于陕西关中盆地,是自然土壤在数千年耕作过程中经粪土堆垫改良形成的人为土。在剖面上覆盖层与原土壤层叠置,形似“楼层”(如图)。其中,黏化层质地黏重、呈褐色或红褐色。据此完成(1)~(2)题。

培养·思维能力

(1)粪土堆垫的主要目的是增加土壤( )

①水分 ②孔隙 ③矿物质 ④腐殖质

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

(2)黏化层形成时期的气候特征是( )

A.冷干 B.冷湿

C.暖干 D.暖湿

√

√

【解题导引】

(1)图文信息→粪土指的是粪便泥土→含有大量的有机质(腐殖质)→高有机质含量利于土壤形成良好的团粒结构→粪土堆垫可增加土壤的孔隙及有机质含量

(2)图文信息→黏化层质地黏重→温暖湿润的气候有利于有机质的积累和土壤胶体的形成→促进黏化层的发展→黏化层呈褐色或红褐色→由碳酸盐类或含其他富铁、铝氧化物的岩石在湿热气候条件下风化形成→黏化层形成时期的气候特征是暖湿

阅读上题图文材料,试说出图中犁底层的特征及作用。

[提示] 土层紧实,颜色较浅,具有保肥保水作用。

视角一 土壤的构成与剖面分析

(2024·抚顺一模)我国古代以五色土建成的社稷坛是江山和政权的象征。五色土的文化内涵丰富,可代表五方(东南西北中)、五行(金木水火土)、五帝(青帝伏羲、赤帝神农、黄帝轩辕、白帝少昊、黑帝颛顼)等。据此完成1~3题。

1.以下土壤剖面简图(1~4分别为母质层、淀积层、淋溶层、腐殖质层)能够反映红壤特征的是( )

A. B. C. D.

√

2.各地的土壤发育均与其所在自然环境的整体性特征密切相关,以下表述正确的是( )

A.热带地区树木常绿不落叶,导致土壤有机质含量较低

B.黑土由于生物多样性丰富而富含充足的有机质

C.水网密布地区土层深厚肥沃,是理想的耕作土壤

D.土壤的发育与岩石及地质作用有关

√

3.对下图中甲、乙两类土壤(同一时间取样)差异的描述,正确的是

( )

A.土壤乙较土壤甲肥沃

B.土壤乙的墒情更好

C.土壤乙较土壤甲的空气含量

少50%

D.土壤乙的温度较高

√

1.A 2.D 3.B [第1题,红壤主要位于高温多雨的地区,由于降水多,淋溶作用强,淋溶层(3)厚,但土壤肥力低,腐殖质层(4)薄。综上所述,A正确。

第2题,热带地区虽然树木常绿,但也会有枯枝落叶,导致土壤有机质含量较低的原因主要是温度高,有机质的分解速度快,A错误;黑土分布区主要是因为温度较低,有机质分解速度慢,而不是因为生物多样性丰富而富含充足的有机质,B错误;水网密布地区流水侵蚀作用强,土层较薄,且淋溶作用强,土壤贫瘠,不是理想的耕作土壤,C错误;土壤的发育与岩石及地质作用有关,D正确。

第3题,读图可知,土壤甲固体颗粒比重约占50%,水分约占10%,空气约占40%;土壤乙固体颗粒比重约占50%,水分约占38%,空气约占12%。两类土壤固体颗粒比重基本相同,肥力差异不大,A错误;土壤乙含水量较土壤甲高,墒情更好,B正确;土壤乙较土壤甲的空气含量少约28%,C错误;土壤乙水分含量大,温度的昼夜变化较小,白天温度较低,夜间温度较高,D错误。]

视角二 土壤的形成及其影响因素分析

(2024·黔东南三模)布哈河发源于疏勒南山,沿西北—东南方向汇入青海湖,是青海湖最大的入湖河流和西侧主要泥沙来源。上游植被覆盖度较低,以草甸为主;中下游植被覆盖度高,中游以草地和低矮灌木丛为主,下游多被当地牧民整改为适宜放牧的高盖度草地。某科研小组对其干流土壤采样分析得出,其表土土壤颗粒整体偏粗且从上游到下游先变细后变粗(如图),其中下游平均粒径最大,有机质含量最高。据此完成4~6题。

4.图中分别表示布哈河上、中、下游表土土壤颗粒组成的是( )

A.甲、乙、丙 B.甲、丙、乙

C.乙、甲、丙 D.丙、甲、乙

5.推测布哈河流域土壤的主要特征是( )

A.黏重难透水 B.多呈砖红色

C.盐碱程度高 D.保水保肥差

6.下游表土有机质含量更高的主要原因是( )

A.水热充足 B.植被丰富

C.人类活动 D.泥沙沉积

√

√

√

4.C 5.D 6.C [第4题,土壤颗粒砂、粉砂、黏土三者由粗到细,依据图文材料信息可知,上、中、下游黏土占比很小,上游至下游表土土壤颗粒先变细后变粗,且下游表土土壤颗粒最粗,推测中游粉砂占比最大,下游砂占比最大,则甲表示中游、乙表示上游、丙表示下游,C正确。

第5题,据材料可知,布哈河流域表土土壤颗粒整体偏粗,推测其主要为砂质土壤,通气透水性好,但保水保肥差,A错误,D正确。黏重土壤和砖红壤多形成于湿热的气候条件下,布哈河流域位于青藏高原高寒气候区,蒸发弱,且水流汇入湖泊(青海湖),土壤盐碱程度不高,B、C错误。

第6题,依据上题分析可知,中游土壤品质最好(粉砂比重大),中下游植被覆盖度高,但下游多被当地牧民整改为适宜放牧的高盖度草地,下游居民放牧的牲畜粪便、耕种及人工施加有机肥,牧民和游客带来的生活垃圾等增加了土壤有机质含量,因此下游段土壤有机质含量更高的主要原因是人类活动,C正确;中下游水热条件相差不大,不是引起表土有机质含量差异的主要原因,A错误;中下游植被覆盖度均较高,B错误;泥沙沉积主要提供成土母质,D错误。]

(建议用时:30分钟,分值:51分)

一、选择题(共7小题,每小题3分,共21分。每个小题只有一个选项符合题目要求)

(2024·泰州模拟)土壤团粒结构是土壤颗粒黏结而成的团聚体,具有一定的结构形态和大小。粗团粒间形成直径较大的非毛管孔隙,土壤水受重力可向下移动;微团粒间形成直径较小的毛管孔隙,土壤水可保持在孔隙内。良好的团粒结构利于土壤调节水、肥、气、热的关系,促进植物生长。下图为土壤团粒结构示意图。读图,完成1~2题。

课时数智作业(二十九) 土壤

1.促进土壤颗粒黏结为团粒结构的主要因素是( )

A.成土母质 B.生物

C.气候 D.地貌

2.在湿润地区,粗团粒直径较大的土壤团粒结构利于植物生长,是由于该结构利于( )

A.母岩风化 B.通水透气

C.蓄水保肥 D.减轻淋溶

√

√

1.B 2.B [第1题,读图可知,团粒受腐殖质(腐殖质是土壤中的有机质,部分来源于植物和动物的残体和分解产物)、植物根、细菌菌丝等影响,组合在一块成为粗团粒,所以促进土壤颗粒黏结为团粒结构的主要因素是生物,B正确。

第2题,由材料“粗团粒间形成直径较大的非毛管孔隙,土壤水受重力可向下移动”可知,湿润地区降水较多,土壤水分含量高,透气性差,粗团粒形成的非毛管孔隙直径大,土壤中多余的水分可受重力向下移动,利于土壤通水透气,调节土壤中水、肥、气、热的关系,促进植物生长,B正确;母岩风化的强弱与母岩自身的性质、外界气候条件有关,与团粒孔隙大小无关,A错误;粗团粒孔隙大,水分易下渗,不利于蓄水保肥,C错误;淋溶作用是土壤中可溶物质随土壤溶液向下移动的现象,粗团粒直径大,利于水分下渗,会加强淋溶作用,D错误。]

(2024·柳州三模)黑垆土是我国一种重要的农业土壤类型,其成土母质较为疏松,腐殖质层深厚但腐殖质含量低。该土壤分布区的气候特点是冬季寒冷干旱,土壤冻结期较长;夏季温暖湿润;年平均温度为8~10 ℃;降水量为400~600 mm,集中于7、8、9月。右图为黑垆土剖面构造示意图。据此完成3~5题。

旱作层

犁底层

古代耕作层

腐殖质层

淀积层

母质层

3.黑垆土最有可能分布于( )

A.太湖平原 B.三江平原

C.黄土高原 D.云贵高原

4.据图分析,对黑垆土成为农业土壤影响最大的因素是( )

A.植被类型 B.地形地貌

C.气候条件 D.人类活动

√

√

5.黑垆土土层深厚但腐殖质含量低,最密切的影响因素是( )

①冬季寒冷干旱 ②土壤冻结期较长 ③夏季高温多雨 ④成土母质较为疏松 ⑤降水量为400~600 mm,集中于7、8、9月

A.①②③ B.①②⑤

C.②③④ D.③④⑤

√

3.C 4.D 5.D [第3题,结合材料信息可知,黑垆土分布区应为温带季风气候,更加符合黄土高原地区的气候特点,C正确;太湖平原和云贵高原属于亚热带季风气候,无明显的土壤冻结期,A、D错误;三江平原所处纬度较高,夏季气温较低,B错误。

第4题,结合图中信息可知,剖面图中,旱作层、犁底层、古代耕作层体现了人类活动对土壤形成与发育的强烈影响,因此对黑垆土成为农业土壤影响最大的因素是人类活动,D正确;植被类型、地形地貌和气候条件会影响土壤性质,但对其成为农业土壤影响较小,A、B、C错误。

第5题,结合前面分析可知,黑垆土分布区最有可能位于黄土高原,黄土高原夏季温暖湿润,降水量为400~600 mm,集中于7、8、9月, 季高温多雨,土壤通水透气性良好,腐殖质容易分解淋(流)失,③④⑤正确;冬季寒冷干旱和土壤冻结期较长对于该土壤土层深厚但腐殖质含量低的影响较小,①②错误。故选D。]

(2025·邯郸模拟)西北地区在耕作时通常将砂砾混合物覆盖于地表以形成覆盖层,起到保护土壤、提产增效的作用,但随着连作年限增加,在众多因素的影响下,砾石(粒径>2 mm的颗粒物)占比显著下降,砂田退化明显。右图示意不同连作年限下砂田剖面结构。据此完成6~7题。

6.覆盖层在农业生产中的显著作用是( )

A.减小昼夜温差 B.降低病虫害发生频率

C.减少水分蒸发 D.增加土壤有机质含量

7.随着连作年限的增加,砂田退化的土壤剖面结构依次为( )

A.甲、乙、丙 B.丙、甲、乙

C.乙、甲、丙 D.丙、乙、甲

√

√

6.C 7.B [第6题,覆盖层以粒径较大的砂砾混合物为主,孔隙大,使得表层水分易下渗,同时避免太阳直接照射土壤,从而达到减少水分蒸发、增强下层土壤保水的作用,C正确;表层覆盖砾石会增加昼夜温差,A错误;覆盖砂砾混合物对降低病虫害和增加土壤有机质含量作用小,B、D错误。

第7题,随着连作年限的增加,大型农业机械不断碾压覆盖层,使得砂砾混合物不断破碎、压实,砾石占比显著下降,覆盖层变薄,通过观察土壤剖面结构可知,随着连作年限的增加,砂田退化的土壤剖面结构依次为丙、甲、乙。]

二、非选择题(共2小题,共30分)

8.(2023·山东卷)阅读图文材料,回答下列问题。(14分)

白浆化棕壤是指在土壤表层以下存在白浆层的棕壤,白浆层底部常见坚硬的铁锰结核层。白浆化棕壤分布区地下水水位较低,年降水量800~950 mm,降水主要集中于6—9月。目前,白浆化棕壤大部分被辟为农田,以种植花生、地瓜、冬小麦为主,是低产土壤之一。下图示意白浆化棕壤的剖面构型及各土层主要理化性质。

(1)分析白浆化棕壤“上砂下黏”的剖面构型在不同季节对土壤水分的影响。(6分)

(2)针对白浆化棕壤低产的原因,江苏北部某地农民在长期生产实践过程中,摸索出了一种改良及合理利用白浆化棕壤的农田工程措施——丰产沟(右图)。说明丰产沟如何

克服白浆化棕壤对农业生产的不

利影响。(8分)

[解析] 第(1)题,根据所学土壤知识可知,若土壤中砂砾含量较大,则土壤透水性强,蓄水和保水能力差;若土壤中黏粒含量较大,则土壤透水性差,蓄水和保水能力强。该地年降水量多,但季节分配不均匀,降水主要集中于6—9月。因此雨季降水多,“上砂下黏”的剖面构型中上层砂土有利于水分下渗,但下层黏土不利于水分下渗,导致土壤水分含量过高;旱季降水稀少,上部砂土透气性好,有利于土壤水分蒸发,但下层水分向上运移过程中受到黏土阻滞,阻隔地下水虹吸上升,导致土壤含水量过低。

第(2)题,读图可知,该农田工程措施通过挖沟培垄,在垄背种植春种秋收的花生或地瓜,在沟底种植秋种夏初收的冬小麦。培垄可以增加耕作层厚度,使得土层更加深厚,提高了土壤养分的供给能力。白浆层底部常见坚硬的铁锰结核层,培垄和沟底深翻可以破坏原有的铁锰结核层,改良土壤质地,减少了白浆层的不利影响,利于作物扎根;沟底深翻改变了土体“上砂下黏”的不良构型,增加了排水通道,有效缓解了土壤旱季易旱、雨季易涝的问题,提高了土壤

保水、保肥能力,可提高农作物产量;冬小麦生长期雨季还未来临,农作物面临缺水问题,沟底较深,利于冬季积雪,可以改善冬小麦土壤墒情;冬小麦在夏初收获,雨季前冬小麦已经收获,雨季时沟底此时没有植被覆盖,有利于雨季排水,减轻渍涝危害。

[答案] (1)上层砂土,孔隙多,土质疏松;下层黏土,结构紧实,形成隔水层。 雨季:下层黏土层阻止土壤水下渗,导致土壤水分含量高。 旱季:上层砂土透气性好,土壤水分易蒸发,下层黏土层阻隔地下水虹吸上升,造成土壤水分含量低。

(2)培垄增加耕作层厚度、提高了土壤养分供给能力,培垄和沟底深翻减少了白浆层的不利影响,利于作物扎根;沟底深翻改变了土体“上砂下黏”的不良构型,有效缓解了土壤旱季易旱、雨季易涝的问题,提高了土壤保水、保肥能力;沟底利于冬季积雪,可以改善冬小麦土壤墑情;雨季前冬小麦已收获,两垄之间的沟有利于雨季排水,减轻渍涝危害。

9.(2024·合肥三模)阅读图文材料,回答下列问题。(16分)

青海湖东南部地区,裸露基岩分布广泛,植被覆盖率低,植被类型主要为地衣和苔藓植物,是柴达木沙尘暴向东移动的必经渠道和沉降区。某科研团队就该区域的地衣、苔藓和大气降尘对成土过程的影响进行研究,研究发现,地衣和苔藓会分泌有机酸,地衣土和苔藓土与基岩的化学特征差异大,裸土比地衣土和苔藓土的矿物质颗粒大。下图为该区域及周边地理事物分布示意图。

(1)指出青海湖东南部的气候对生物的影响。(4分)

(2)分析地衣和苔藓在土壤成土过程中的作用。(6分)

(3)推测裸土比地衣土和苔藓土的矿物质颗粒大的原因。(6分)

[解析] 第(1)题,结合区域图和所学知识可知,青海湖东南部气候寒冷干燥,昼夜温差大,风力强劲,光照强。在这样的气候条件下青海湖东南部植被覆盖率低,以低等植物为主,生物种类少。

第(2)题,结合材料和所学知识可知,地衣和苔藓会分泌有机酸,有机酸促进岩石的风化,从而促进原始土壤的形成;该地区是柴达木沙尘暴向东移动的必经渠道和沉降区,地衣和苔藓对来自柴达木的沙尘具有吸附和捕获作用,大气降尘成为原始土壤的一部分;在地衣和苔藓的截留和保护作用下,土壤营养元素损失少,可以保持土壤中的肥力;地衣和苔藓也可以进行光合作用,为土壤提供有机质。

第(3)题,结合材料和所学知识可知,裸土因为缺少植被的保护和固定作用,细颗粒物质被风力搬运离开原地,所以裸土的矿物质颗粒大;地衣土和苔藓土因为有植被的保护,不仅能防风固沙,还能捕获大气中的细小降尘颗粒,使得矿物质颗粒更小。

[答案] (1)青海湖东南部气候寒冷干燥,昼夜温差大;植被覆盖率低,以低等植物为主,生物种类少。

(2)地衣和苔藓分泌有机酸促进岩石的风化;地衣和苔藓对来自柴达木的沙尘具有吸附和捕获作用,大气降尘成为原始土壤的一部分;在地衣和苔藓的截留和保护作用下,土壤营养元素损失少,可以保持土壤中的肥力;地衣和苔藓为土壤提供有机质。

(3)裸土缺少植被的保护和固定作用,细颗粒物质被搬运离开原地;地衣土和苔藓土在植被的保护和固定作用下,不仅能防风固沙,还能捕获大气中的细小降尘颗粒,使得矿物质颗粒更小。

谢 谢 !

第一部分 自然地理

第六章 自然环境的整体性与差异性

课时29 土壤

夯实·基础知识

任务1——观察了解土壤的构成及特点

1.填空

土壤的四大组成物质——______、______、____和____。

2.简答:森林土壤与耕作土壤的剖面结构有何差异?

[提示] ①森林土壤剖面构造最为复杂,由有机层、腐殖质层、淋溶层、淀积层、母质层和母岩层组成。②耕作土壤剖面一般分为耕作层、犁底层和自然土层。

矿物质

有机质

水分

空气

任务2——掌握土壤的形成与养护措施

1.填表:了解土壤的主要形成因素及作用。

因素 作用

成土母质 岩石的________,是土壤发育的物质基础。它决定了土壤矿物质的成分和养分状况,影响土壤的质地

生物 为土壤提供______,是影响土壤发育的最基本也是最活跃的因素

风化产物

有机质

因素 作用

气候 湿热地区的土壤形成速度比干冷地区__得多;湿热地区土壤____比重高;冷湿环境有利于土壤______积累

地貌 对土壤发育的影响是多方面的

时间 土壤发育的时间越长,土壤层越__,土层分化越明显

人类活动 对土壤的影响极为深刻

快

黏粒

有机质

厚

2.判断:认识土壤的功能和养护措施。

(1)土壤是联系有机界和无机界的关键环节。 ( )

(2)土壤可蓄水、保水,为生物生存提供条件。 ( )

(3)土壤不是人类生存的物质基础。 ( )

(4)休耕、种植绿肥是为了增加土壤的微量元素。 ( )

(5)种养结合可促进土壤的可持续开发利用。 ( )

√

√

×

×

√

衔接一 必修第一册教材图5.17、图5.18变式

图1为森林土壤剖面示意图,图2为耕作土壤剖面图。据此完成1~2题。

1.图中各土层名称对应正确的是( )

A.①——淀积层 B.②——腐殖质层

C.③——母质层 D.④——有机层

2.关于图中⑤层的叙述,正确的是( )

A.土质疏松,有机质比例高,颜色较暗

B.土层紧实,颜色较浅,具有保肥保水作用

C.由疏松的风化碎屑物质组成

D.以分解和半分解的有机质为主

√

√

1.B 2.A [第1题,根据图示信息可知,①为有机层,②为腐殖质层,③为淀积层,④为母质层,B正确。

第2题,图中⑤层为耕作层,其特点是土质疏松,有机质比例高,颜色较暗,A正确;土层紧实,颜色较浅,具有保肥保水作用的为犁底层(⑥),B错误;由疏松的风化碎屑物质组成的是母质层(③),C错误;森林土壤剖面中的有机层(①)是以分解和半分解的有机质为主,D错误。]

衔接二 必修第一册教材案例变式

土壤盐碱化是指土壤底层或地下水的盐分随水沿土壤孔隙上升到地表,水分蒸发后,盐分在地表累积的过程。山东省禹城市某村曾经土壤盐碱化严重,其后对盐碱地进行综合治理,土壤盐碱化现象得到很大改善。图1为山东省禹城市的气候统计图,图2示意土壤返盐和淋盐的过程。据此完成3~4题。

3.该地土壤返盐的季节主要是( )

A.春季和秋季 B.夏季和秋季

C.秋季和冬季 D.春季和夏季

4.当地治理盐碱化的措施之一是在农作物收割后,季节性冻土形成前进行灌溉,这样做的目的是( )

A.减少水分蒸发 B.利于表土脱盐

C.提高土壤温度 D.改善土壤质地

√

√

3.A 4.B [第3题,该地春季和秋季降水量少,气温较高,且春季多大风天气,蒸发量大,水盐上移,水分蒸发,盐分在地表积聚,返盐明显,A正确。夏季降水量大,淋盐作用强,水盐下移,返盐少;冬季气温低,且有积雪覆盖,蒸发弱,返盐少,B、C、D错误。

第4题,季节性冻土形成前进行灌溉可以淋盐,使地表的盐分下移,利于表土脱盐,B正确;灌溉可能增大水分的蒸发,A错误;冬季不种植作物,没有必要提高土壤温度,C错误;灌溉不会改变土壤的质地,D错误。]

1.成土过程及其影响因素

(1)土壤的成土过程

注:土壤的形成过程是有机质的积累过程、矿物养分的富集过程。有机质在土壤表层发生聚积,形成暗色的腐殖质层或泥炭层。

提升·核心素养

(2)土壤形成的主要影响因素

①成土母质

在温度、水、空气及生物的影响下,地表或接近地表的岩石发生破碎或分解,形成许多松散物质,这一过程称为风化。风化作用使岩石破碎,形成结构疏松的风化物。这些风化物逐步发育成土壤,故称风化物为成土母质。

②生物

土壤形成的主导因素。特别是绿色植物将分散的、深层的营养元素进行选择性吸收,集中在地表并积累,促进肥力发生和发展。生物是土壤有机物质(动植物残体+腐殖质)的

来源和土壤形成过程中最活跃的因

素。土壤肥力与生物作用密切关联。

③气候

通过土壤与大气间不断进行的水分和热量交换,直接影响其水热状况;通过影响岩石风化或动植物和微生物的活动等,间接影响土壤的有机质含量和其形成发育过程。不同的气候环境中发育的土壤特征不同。

高寒环境 土壤发育程度低,土层薄,土壤贫瘠,冻土广布

湿热环境 有机质分解快,土壤淋溶作用强,土壤贫瘠,偏酸性

干旱环境 土壤水分少,发育程度低,土壤贫瘠,偏碱性

冷湿环境 有机质分解慢,大量累积在表土层,土层深厚、肥沃

④地形

⑤时间

土壤发育的时间越长,土壤层越厚,土层分化越明显。在自然状态下,形成20厘米厚可耕作的土壤,一般需要100年至1 000年。

2.土壤与人类活动的联系

(1)人类活动对土壤的改变

(2)人类活动对土壤的影响具有两面性

①人类活动对土壤的积极影响:培育出肥沃、高产的耕作土壤,如水稻土。

②人类活动对土壤的消极影响:造成土壤退化,如肥力下降、水土流失、盐碱化、荒漠化和土壤污染等。

(3)土壤的改良措施及保护措施

①土壤的改良措施

轮作换茬 同一块土地,按照一定的顺序和时间间隔,轮换种植不同的作物

土壤消毒 药剂、日光法(夏季,撤棚深翻,利用阳光中的紫外线杀菌)、高温(高温季节灌水闷棚)、冷冻(冬季,撤棚深翻,冻死病虫卵)

改良土壤质地 增施有机肥,深翻,下层与上层混合,换土,无土栽培

以水排盐 闲茬时浇水,表土积聚的盐分下淋,以降低土壤含盐量;夏季换茬空隙,撤膜淋雨

作物 种植绿肥作物、种植耐盐碱作物

②土壤的保护措施

科学灌溉 科学地进行污水灌溉,在灌溉之前对污水进行净化处理,既利用了污水,又避免了对土壤的污染

合理用药 合理施用农药,不仅可以减少对土壤的污染,还能经济有效地消灭病、虫、草害,发挥农药的积极效能

合理施肥 增施有机肥,施用化学改良剂,采取生物改良措施

(2024·黑吉辽卷) 土主要分布于陕西关中盆地,是自然土壤在数千年耕作过程中经粪土堆垫改良形成的人为土。在剖面上覆盖层与原土壤层叠置,形似“楼层”(如图)。其中,黏化层质地黏重、呈褐色或红褐色。据此完成(1)~(2)题。

培养·思维能力

(1)粪土堆垫的主要目的是增加土壤( )

①水分 ②孔隙 ③矿物质 ④腐殖质

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

(2)黏化层形成时期的气候特征是( )

A.冷干 B.冷湿

C.暖干 D.暖湿

√

√

【解题导引】

(1)图文信息→粪土指的是粪便泥土→含有大量的有机质(腐殖质)→高有机质含量利于土壤形成良好的团粒结构→粪土堆垫可增加土壤的孔隙及有机质含量

(2)图文信息→黏化层质地黏重→温暖湿润的气候有利于有机质的积累和土壤胶体的形成→促进黏化层的发展→黏化层呈褐色或红褐色→由碳酸盐类或含其他富铁、铝氧化物的岩石在湿热气候条件下风化形成→黏化层形成时期的气候特征是暖湿

阅读上题图文材料,试说出图中犁底层的特征及作用。

[提示] 土层紧实,颜色较浅,具有保肥保水作用。

视角一 土壤的构成与剖面分析

(2024·抚顺一模)我国古代以五色土建成的社稷坛是江山和政权的象征。五色土的文化内涵丰富,可代表五方(东南西北中)、五行(金木水火土)、五帝(青帝伏羲、赤帝神农、黄帝轩辕、白帝少昊、黑帝颛顼)等。据此完成1~3题。

1.以下土壤剖面简图(1~4分别为母质层、淀积层、淋溶层、腐殖质层)能够反映红壤特征的是( )

A. B. C. D.

√

2.各地的土壤发育均与其所在自然环境的整体性特征密切相关,以下表述正确的是( )

A.热带地区树木常绿不落叶,导致土壤有机质含量较低

B.黑土由于生物多样性丰富而富含充足的有机质

C.水网密布地区土层深厚肥沃,是理想的耕作土壤

D.土壤的发育与岩石及地质作用有关

√

3.对下图中甲、乙两类土壤(同一时间取样)差异的描述,正确的是

( )

A.土壤乙较土壤甲肥沃

B.土壤乙的墒情更好

C.土壤乙较土壤甲的空气含量

少50%

D.土壤乙的温度较高

√

1.A 2.D 3.B [第1题,红壤主要位于高温多雨的地区,由于降水多,淋溶作用强,淋溶层(3)厚,但土壤肥力低,腐殖质层(4)薄。综上所述,A正确。

第2题,热带地区虽然树木常绿,但也会有枯枝落叶,导致土壤有机质含量较低的原因主要是温度高,有机质的分解速度快,A错误;黑土分布区主要是因为温度较低,有机质分解速度慢,而不是因为生物多样性丰富而富含充足的有机质,B错误;水网密布地区流水侵蚀作用强,土层较薄,且淋溶作用强,土壤贫瘠,不是理想的耕作土壤,C错误;土壤的发育与岩石及地质作用有关,D正确。

第3题,读图可知,土壤甲固体颗粒比重约占50%,水分约占10%,空气约占40%;土壤乙固体颗粒比重约占50%,水分约占38%,空气约占12%。两类土壤固体颗粒比重基本相同,肥力差异不大,A错误;土壤乙含水量较土壤甲高,墒情更好,B正确;土壤乙较土壤甲的空气含量少约28%,C错误;土壤乙水分含量大,温度的昼夜变化较小,白天温度较低,夜间温度较高,D错误。]

视角二 土壤的形成及其影响因素分析

(2024·黔东南三模)布哈河发源于疏勒南山,沿西北—东南方向汇入青海湖,是青海湖最大的入湖河流和西侧主要泥沙来源。上游植被覆盖度较低,以草甸为主;中下游植被覆盖度高,中游以草地和低矮灌木丛为主,下游多被当地牧民整改为适宜放牧的高盖度草地。某科研小组对其干流土壤采样分析得出,其表土土壤颗粒整体偏粗且从上游到下游先变细后变粗(如图),其中下游平均粒径最大,有机质含量最高。据此完成4~6题。

4.图中分别表示布哈河上、中、下游表土土壤颗粒组成的是( )

A.甲、乙、丙 B.甲、丙、乙

C.乙、甲、丙 D.丙、甲、乙

5.推测布哈河流域土壤的主要特征是( )

A.黏重难透水 B.多呈砖红色

C.盐碱程度高 D.保水保肥差

6.下游表土有机质含量更高的主要原因是( )

A.水热充足 B.植被丰富

C.人类活动 D.泥沙沉积

√

√

√

4.C 5.D 6.C [第4题,土壤颗粒砂、粉砂、黏土三者由粗到细,依据图文材料信息可知,上、中、下游黏土占比很小,上游至下游表土土壤颗粒先变细后变粗,且下游表土土壤颗粒最粗,推测中游粉砂占比最大,下游砂占比最大,则甲表示中游、乙表示上游、丙表示下游,C正确。

第5题,据材料可知,布哈河流域表土土壤颗粒整体偏粗,推测其主要为砂质土壤,通气透水性好,但保水保肥差,A错误,D正确。黏重土壤和砖红壤多形成于湿热的气候条件下,布哈河流域位于青藏高原高寒气候区,蒸发弱,且水流汇入湖泊(青海湖),土壤盐碱程度不高,B、C错误。

第6题,依据上题分析可知,中游土壤品质最好(粉砂比重大),中下游植被覆盖度高,但下游多被当地牧民整改为适宜放牧的高盖度草地,下游居民放牧的牲畜粪便、耕种及人工施加有机肥,牧民和游客带来的生活垃圾等增加了土壤有机质含量,因此下游段土壤有机质含量更高的主要原因是人类活动,C正确;中下游水热条件相差不大,不是引起表土有机质含量差异的主要原因,A错误;中下游植被覆盖度均较高,B错误;泥沙沉积主要提供成土母质,D错误。]

(建议用时:30分钟,分值:51分)

一、选择题(共7小题,每小题3分,共21分。每个小题只有一个选项符合题目要求)

(2024·泰州模拟)土壤团粒结构是土壤颗粒黏结而成的团聚体,具有一定的结构形态和大小。粗团粒间形成直径较大的非毛管孔隙,土壤水受重力可向下移动;微团粒间形成直径较小的毛管孔隙,土壤水可保持在孔隙内。良好的团粒结构利于土壤调节水、肥、气、热的关系,促进植物生长。下图为土壤团粒结构示意图。读图,完成1~2题。

课时数智作业(二十九) 土壤

1.促进土壤颗粒黏结为团粒结构的主要因素是( )

A.成土母质 B.生物

C.气候 D.地貌

2.在湿润地区,粗团粒直径较大的土壤团粒结构利于植物生长,是由于该结构利于( )

A.母岩风化 B.通水透气

C.蓄水保肥 D.减轻淋溶

√

√

1.B 2.B [第1题,读图可知,团粒受腐殖质(腐殖质是土壤中的有机质,部分来源于植物和动物的残体和分解产物)、植物根、细菌菌丝等影响,组合在一块成为粗团粒,所以促进土壤颗粒黏结为团粒结构的主要因素是生物,B正确。

第2题,由材料“粗团粒间形成直径较大的非毛管孔隙,土壤水受重力可向下移动”可知,湿润地区降水较多,土壤水分含量高,透气性差,粗团粒形成的非毛管孔隙直径大,土壤中多余的水分可受重力向下移动,利于土壤通水透气,调节土壤中水、肥、气、热的关系,促进植物生长,B正确;母岩风化的强弱与母岩自身的性质、外界气候条件有关,与团粒孔隙大小无关,A错误;粗团粒孔隙大,水分易下渗,不利于蓄水保肥,C错误;淋溶作用是土壤中可溶物质随土壤溶液向下移动的现象,粗团粒直径大,利于水分下渗,会加强淋溶作用,D错误。]

(2024·柳州三模)黑垆土是我国一种重要的农业土壤类型,其成土母质较为疏松,腐殖质层深厚但腐殖质含量低。该土壤分布区的气候特点是冬季寒冷干旱,土壤冻结期较长;夏季温暖湿润;年平均温度为8~10 ℃;降水量为400~600 mm,集中于7、8、9月。右图为黑垆土剖面构造示意图。据此完成3~5题。

旱作层

犁底层

古代耕作层

腐殖质层

淀积层

母质层

3.黑垆土最有可能分布于( )

A.太湖平原 B.三江平原

C.黄土高原 D.云贵高原

4.据图分析,对黑垆土成为农业土壤影响最大的因素是( )

A.植被类型 B.地形地貌

C.气候条件 D.人类活动

√

√

5.黑垆土土层深厚但腐殖质含量低,最密切的影响因素是( )

①冬季寒冷干旱 ②土壤冻结期较长 ③夏季高温多雨 ④成土母质较为疏松 ⑤降水量为400~600 mm,集中于7、8、9月

A.①②③ B.①②⑤

C.②③④ D.③④⑤

√

3.C 4.D 5.D [第3题,结合材料信息可知,黑垆土分布区应为温带季风气候,更加符合黄土高原地区的气候特点,C正确;太湖平原和云贵高原属于亚热带季风气候,无明显的土壤冻结期,A、D错误;三江平原所处纬度较高,夏季气温较低,B错误。

第4题,结合图中信息可知,剖面图中,旱作层、犁底层、古代耕作层体现了人类活动对土壤形成与发育的强烈影响,因此对黑垆土成为农业土壤影响最大的因素是人类活动,D正确;植被类型、地形地貌和气候条件会影响土壤性质,但对其成为农业土壤影响较小,A、B、C错误。

第5题,结合前面分析可知,黑垆土分布区最有可能位于黄土高原,黄土高原夏季温暖湿润,降水量为400~600 mm,集中于7、8、9月, 季高温多雨,土壤通水透气性良好,腐殖质容易分解淋(流)失,③④⑤正确;冬季寒冷干旱和土壤冻结期较长对于该土壤土层深厚但腐殖质含量低的影响较小,①②错误。故选D。]

(2025·邯郸模拟)西北地区在耕作时通常将砂砾混合物覆盖于地表以形成覆盖层,起到保护土壤、提产增效的作用,但随着连作年限增加,在众多因素的影响下,砾石(粒径>2 mm的颗粒物)占比显著下降,砂田退化明显。右图示意不同连作年限下砂田剖面结构。据此完成6~7题。

6.覆盖层在农业生产中的显著作用是( )

A.减小昼夜温差 B.降低病虫害发生频率

C.减少水分蒸发 D.增加土壤有机质含量

7.随着连作年限的增加,砂田退化的土壤剖面结构依次为( )

A.甲、乙、丙 B.丙、甲、乙

C.乙、甲、丙 D.丙、乙、甲

√

√

6.C 7.B [第6题,覆盖层以粒径较大的砂砾混合物为主,孔隙大,使得表层水分易下渗,同时避免太阳直接照射土壤,从而达到减少水分蒸发、增强下层土壤保水的作用,C正确;表层覆盖砾石会增加昼夜温差,A错误;覆盖砂砾混合物对降低病虫害和增加土壤有机质含量作用小,B、D错误。

第7题,随着连作年限的增加,大型农业机械不断碾压覆盖层,使得砂砾混合物不断破碎、压实,砾石占比显著下降,覆盖层变薄,通过观察土壤剖面结构可知,随着连作年限的增加,砂田退化的土壤剖面结构依次为丙、甲、乙。]

二、非选择题(共2小题,共30分)

8.(2023·山东卷)阅读图文材料,回答下列问题。(14分)

白浆化棕壤是指在土壤表层以下存在白浆层的棕壤,白浆层底部常见坚硬的铁锰结核层。白浆化棕壤分布区地下水水位较低,年降水量800~950 mm,降水主要集中于6—9月。目前,白浆化棕壤大部分被辟为农田,以种植花生、地瓜、冬小麦为主,是低产土壤之一。下图示意白浆化棕壤的剖面构型及各土层主要理化性质。

(1)分析白浆化棕壤“上砂下黏”的剖面构型在不同季节对土壤水分的影响。(6分)

(2)针对白浆化棕壤低产的原因,江苏北部某地农民在长期生产实践过程中,摸索出了一种改良及合理利用白浆化棕壤的农田工程措施——丰产沟(右图)。说明丰产沟如何

克服白浆化棕壤对农业生产的不

利影响。(8分)

[解析] 第(1)题,根据所学土壤知识可知,若土壤中砂砾含量较大,则土壤透水性强,蓄水和保水能力差;若土壤中黏粒含量较大,则土壤透水性差,蓄水和保水能力强。该地年降水量多,但季节分配不均匀,降水主要集中于6—9月。因此雨季降水多,“上砂下黏”的剖面构型中上层砂土有利于水分下渗,但下层黏土不利于水分下渗,导致土壤水分含量过高;旱季降水稀少,上部砂土透气性好,有利于土壤水分蒸发,但下层水分向上运移过程中受到黏土阻滞,阻隔地下水虹吸上升,导致土壤含水量过低。

第(2)题,读图可知,该农田工程措施通过挖沟培垄,在垄背种植春种秋收的花生或地瓜,在沟底种植秋种夏初收的冬小麦。培垄可以增加耕作层厚度,使得土层更加深厚,提高了土壤养分的供给能力。白浆层底部常见坚硬的铁锰结核层,培垄和沟底深翻可以破坏原有的铁锰结核层,改良土壤质地,减少了白浆层的不利影响,利于作物扎根;沟底深翻改变了土体“上砂下黏”的不良构型,增加了排水通道,有效缓解了土壤旱季易旱、雨季易涝的问题,提高了土壤

保水、保肥能力,可提高农作物产量;冬小麦生长期雨季还未来临,农作物面临缺水问题,沟底较深,利于冬季积雪,可以改善冬小麦土壤墒情;冬小麦在夏初收获,雨季前冬小麦已经收获,雨季时沟底此时没有植被覆盖,有利于雨季排水,减轻渍涝危害。

[答案] (1)上层砂土,孔隙多,土质疏松;下层黏土,结构紧实,形成隔水层。 雨季:下层黏土层阻止土壤水下渗,导致土壤水分含量高。 旱季:上层砂土透气性好,土壤水分易蒸发,下层黏土层阻隔地下水虹吸上升,造成土壤水分含量低。

(2)培垄增加耕作层厚度、提高了土壤养分供给能力,培垄和沟底深翻减少了白浆层的不利影响,利于作物扎根;沟底深翻改变了土体“上砂下黏”的不良构型,有效缓解了土壤旱季易旱、雨季易涝的问题,提高了土壤保水、保肥能力;沟底利于冬季积雪,可以改善冬小麦土壤墑情;雨季前冬小麦已收获,两垄之间的沟有利于雨季排水,减轻渍涝危害。

9.(2024·合肥三模)阅读图文材料,回答下列问题。(16分)

青海湖东南部地区,裸露基岩分布广泛,植被覆盖率低,植被类型主要为地衣和苔藓植物,是柴达木沙尘暴向东移动的必经渠道和沉降区。某科研团队就该区域的地衣、苔藓和大气降尘对成土过程的影响进行研究,研究发现,地衣和苔藓会分泌有机酸,地衣土和苔藓土与基岩的化学特征差异大,裸土比地衣土和苔藓土的矿物质颗粒大。下图为该区域及周边地理事物分布示意图。

(1)指出青海湖东南部的气候对生物的影响。(4分)

(2)分析地衣和苔藓在土壤成土过程中的作用。(6分)

(3)推测裸土比地衣土和苔藓土的矿物质颗粒大的原因。(6分)

[解析] 第(1)题,结合区域图和所学知识可知,青海湖东南部气候寒冷干燥,昼夜温差大,风力强劲,光照强。在这样的气候条件下青海湖东南部植被覆盖率低,以低等植物为主,生物种类少。

第(2)题,结合材料和所学知识可知,地衣和苔藓会分泌有机酸,有机酸促进岩石的风化,从而促进原始土壤的形成;该地区是柴达木沙尘暴向东移动的必经渠道和沉降区,地衣和苔藓对来自柴达木的沙尘具有吸附和捕获作用,大气降尘成为原始土壤的一部分;在地衣和苔藓的截留和保护作用下,土壤营养元素损失少,可以保持土壤中的肥力;地衣和苔藓也可以进行光合作用,为土壤提供有机质。

第(3)题,结合材料和所学知识可知,裸土因为缺少植被的保护和固定作用,细颗粒物质被风力搬运离开原地,所以裸土的矿物质颗粒大;地衣土和苔藓土因为有植被的保护,不仅能防风固沙,还能捕获大气中的细小降尘颗粒,使得矿物质颗粒更小。

[答案] (1)青海湖东南部气候寒冷干燥,昼夜温差大;植被覆盖率低,以低等植物为主,生物种类少。

(2)地衣和苔藓分泌有机酸促进岩石的风化;地衣和苔藓对来自柴达木的沙尘具有吸附和捕获作用,大气降尘成为原始土壤的一部分;在地衣和苔藓的截留和保护作用下,土壤营养元素损失少,可以保持土壤中的肥力;地衣和苔藓为土壤提供有机质。

(3)裸土缺少植被的保护和固定作用,细颗粒物质被搬运离开原地;地衣土和苔藓土在植被的保护和固定作用下,不仅能防风固沙,还能捕获大气中的细小降尘颗粒,使得矿物质颗粒更小。

谢 谢 !

同课章节目录