48 第一部分 第六章 学科素养进阶5 生物多样性 课件《高考快车道》2026高考地理一轮总复习(人教版2019)

文档属性

| 名称 | 48 第一部分 第六章 学科素养进阶5 生物多样性 课件《高考快车道》2026高考地理一轮总复习(人教版2019) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-12-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共56张PPT)

第一部分 自然地理

第六章 自然环境的整体性与差异性

学科素养进阶5 生物多样性

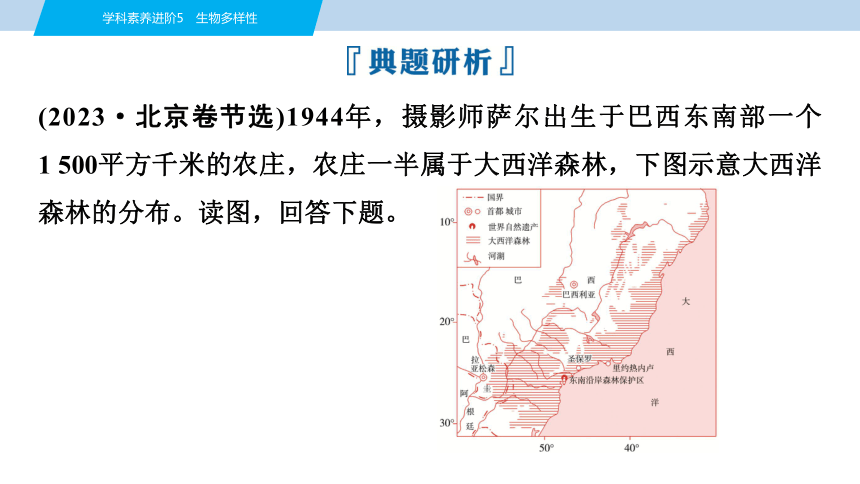

(2023·北京卷节选)1944年,摄影师萨尔出生于巴西东南部一个

1 500平方千米的农庄,农庄一半属于大西洋森林,下图示意大西洋森林的分布。读图,回答下题。

东南沿岸森林保护区动植物种类丰富,众多水生生物中有巴西特有的鱼类。这里有大面积的森林、湿地、群岛、海滩、河流及其入海口,茂密的红树林覆盖岛屿和河口。

简述该保护区生物多样性丰富的主要自然条件。

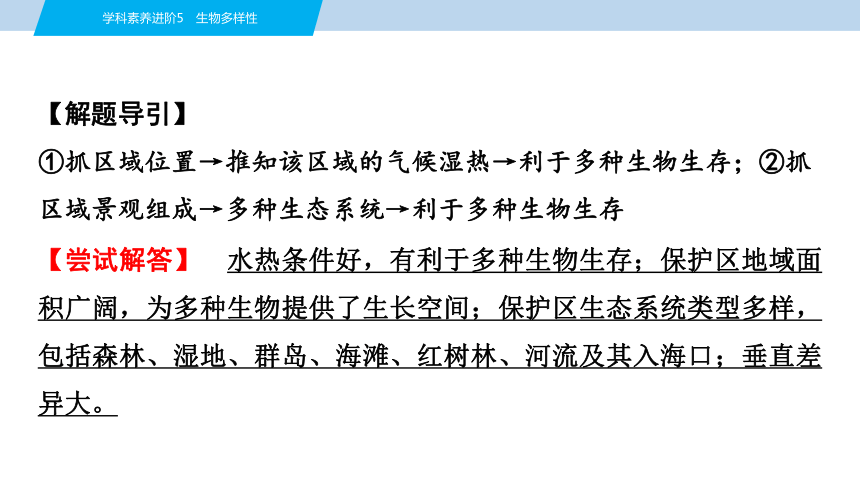

【解题导引】

①抓区域位置→推知该区域的气候湿热→利于多种生物生存;②抓区域景观组成→多种生态系统→利于多种生物生存

【尝试解答】 水热条件好,有利于多种生物生存;保护区地域面积广阔,为多种生物提供了生长空间;保护区生态系统类型多样,包括森林、湿地、群岛、海滩、红树林、河流及其入海口;垂直差异大。

结合上题图文材料,试判断东南沿岸森林保护区所属的自然带类型及所反映出的地域分异规律,并分析其成因。

[提示] 属于热带雨林带。该处自然带的分布反映了地方性分异规律。

成因:该处自然带位于巴西高原东南部,地处亚热带,沿岸受巴西暖流影响,来自海洋的东南信风受高原地形抬升形成大量降水,形成了热带雨林气候,发育成热带雨林带。

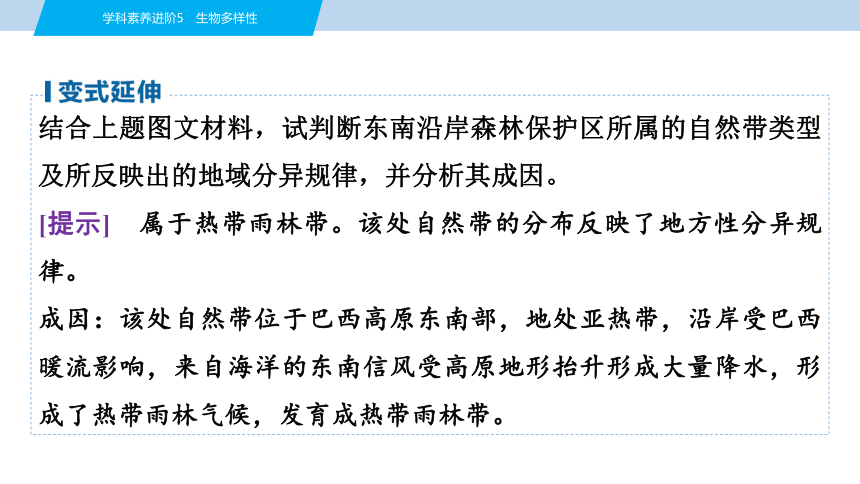

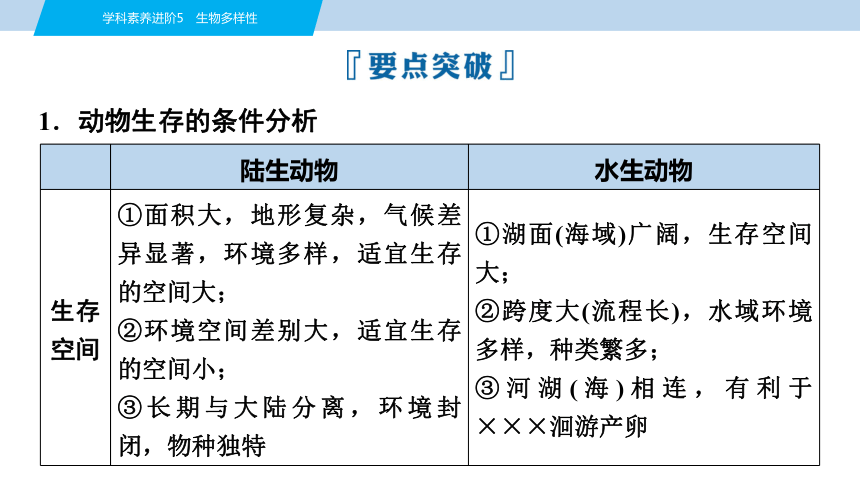

1.动物生存的条件分析

陆生动物 水生动物

生存空间 ①面积大,地形复杂,气候差异显著,环境多样,适宜生存的空间大; ②环境空间差别大,适宜生存的空间小; ③长期与大陆分离,环境封闭,物种独特 ①湖面(海域)广阔,生存空间大;

②跨度大(流程长),水域环境多样,种类繁多;

③河湖(海)相连,有利于×××洄游产卵

陆生动物 水生动物

气候 ①纬度(海拔)低,水热充足,植物繁茂,食物充足; ②纬度(海拔)高,植物生长缓慢,食物供应量少; ③冬季(终年)寒冷漫长,生存条件恶劣 ①纬度低,水温高,生长速度快;

②纬度高,水温低,生长速度慢;

③水温适宜,利于产卵、繁殖;

④水域浅(纬度低),光照充足,光合作用强

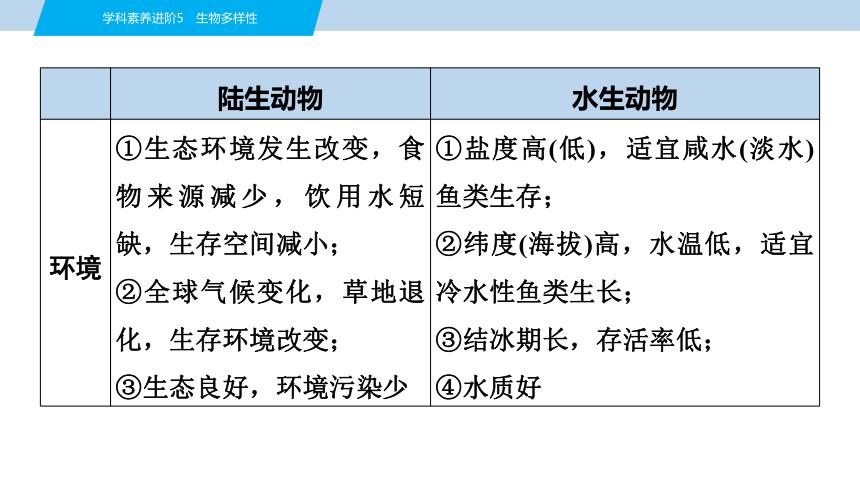

陆生动物 水生动物

环境 ①生态环境发生改变,食物来源减少,饮用水短缺,生存空间减小; ②全球气候变化,草地退化,生存环境改变; ③生态良好,环境污染少 ①盐度高(低),适宜咸水(淡水)鱼类生存;

②纬度(海拔)高,水温低,适宜冷水性鱼类生长;

③结冰期长,存活率低;

④水质好

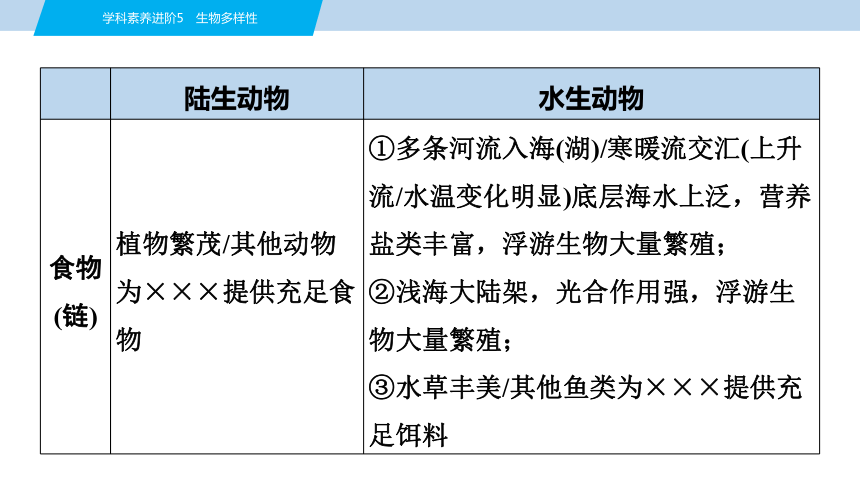

陆生动物 水生动物

食物(链) 植物繁茂/其他动物为×××提供充足食物 ①多条河流入海(湖)/寒暖流交汇(上升流/水温变化明显)底层海水上泛,营养盐类丰富,浮游生物大量繁殖;

②浅海大陆架,光合作用强,浮游生物大量繁殖;

③水草丰美/其他鱼类为×××提供充足饵料

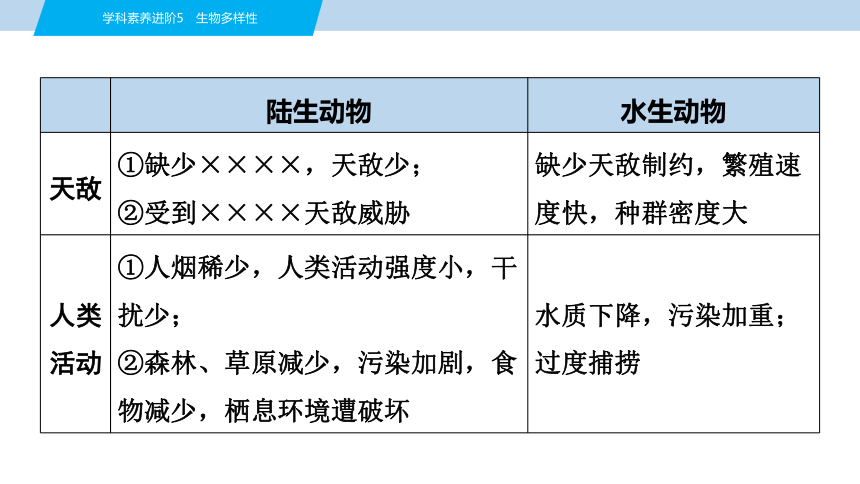

陆生动物 水生动物

天敌 ①缺少××××,天敌少; ②受到××××天敌威胁 缺少天敌制约,繁殖速度快,种群密度大

人类活动 ①人烟稀少,人类活动强度小,干扰少; ②森林、草原减少,污染加剧,食物减少,栖息环境遭破坏 水质下降,污染加重;过度捕捞

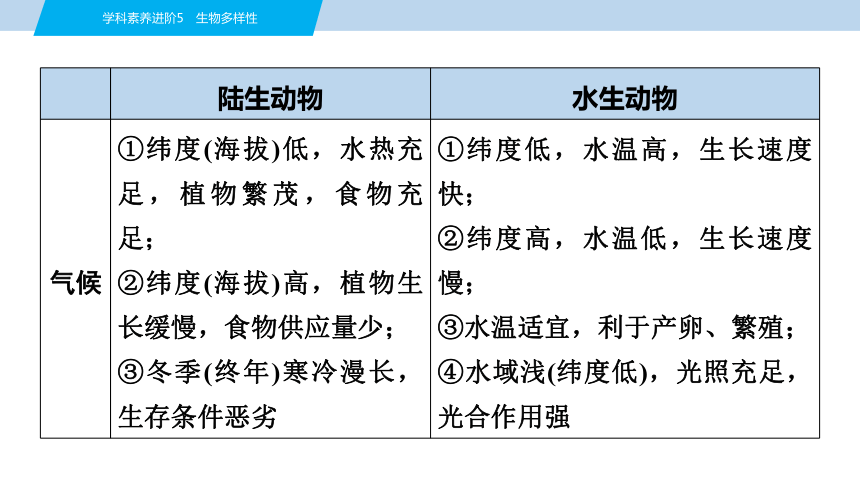

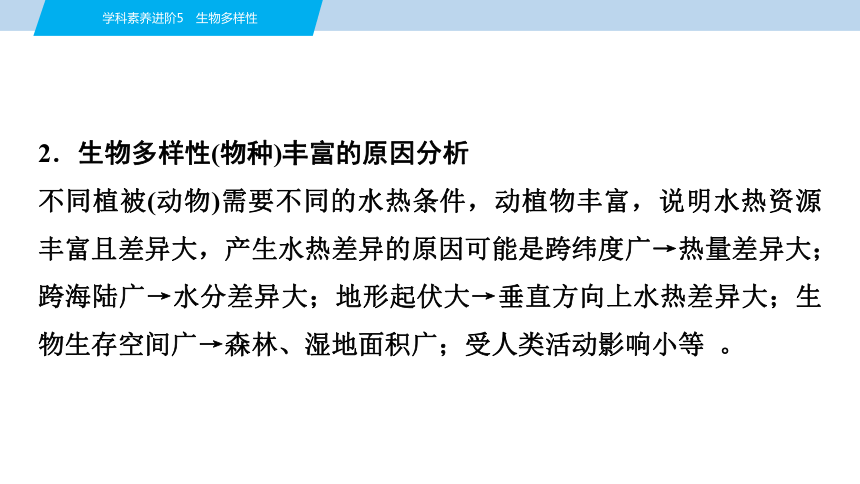

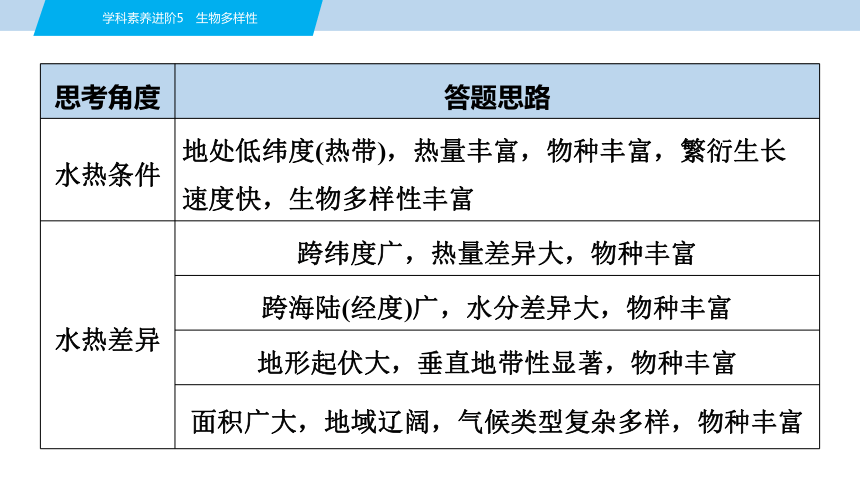

2.生物多样性(物种)丰富的原因分析

不同植被(动物)需要不同的水热条件,动植物丰富,说明水热资源丰富且差异大,产生水热差异的原因可能是跨纬度广→热量差异大;跨海陆广→水分差异大;地形起伏大→垂直方向上水热差异大;生物生存空间广→森林、湿地面积广;受人类活动影响小等 。

思考角度 答题思路

水热条件 地处低纬度(热带),热量丰富,物种丰富,繁衍生长速度快,生物多样性丰富

水热差异 跨纬度广,热量差异大,物种丰富

跨海陆(经度)广,水分差异大,物种丰富

地形起伏大,垂直地带性显著,物种丰富

面积广大,地域辽阔,气候类型复杂多样,物种丰富

思考角度 答题思路

生存空间 面积广大,地域辽阔,生物生存空间广,森林、湿地面积广,物种丰富

天敌 地形较封闭(远离大陆),天敌少

人类活动 地形较封闭(远离大陆),人烟稀少,受人类活动干扰少

(2024·新余二模)黑颈鹤为国家一级重点保护鸟类,主要栖息在淡水湿地,性情胆小,反抗天敌与保护幼鸟的能力弱,不善游泳,利用长喙在浅水或泥土中摄食,每年10月中下旬,黑颈鹤结群飞至青藏高原南部和东南部越冬,西藏自治区南木林县湘河下游地区(下图)是黑颈鹤越冬的重要场所。黑颈鹤在湘河下游的夜宿地主要分布于河口区域四周环水的沙洲和河道浅水区域,水深不超过30厘米。据此完成1~2题。

1.湘河下游地区成为黑颈鹤重要越冬场所的自然条件是( )

A.黑颈鹤不喜高温,青藏高原冬季气温低,气候条件适宜

B.湘河下游水源丰富,有充足的食物

C.湘河下游水域较浅,适宜黑颈鹤生存

D.青藏高原人类活动干扰弱,少天敌

√

2.黑颈鹤夜宿地选择在四周环水的沙洲和河道浅水区域的主要原因是( )

①夜间水域降温幅度小,温度相对适宜

②四周环水便于夜间觅食

③黑颈鹤不善游泳,浅水区较安全

④河道隔离有效减少天敌威胁和人类影响

A.①②③ B.②③④

C.①②④ D.①③④

√

1.C 2.D [第1题,候鸟越冬需要选择温暖的区域,湘河下游地区位于青藏高原南部,纬度较低,冬季气温较高,A错误;由材料可知,黑颈鹤不善游泳,利用长喙在浅水或泥土中摄食,湘河下游水域较浅,食物充足,且浅水区域更适宜黑颈鹤生存,并不是因为水源丰富,B错误,C正确;青藏高原海拔高,人类活动影响较少,黑颈鹤的天敌少,能够安全越冬,但人类活动干扰不属于自然条件,D错误。

第2题,夜间气温较低,夜宿地应选择相对暖和的区域,四周环水的沙洲和河道浅水区域使当地的气温受到水体的调节作用,降温幅度小,夜间温度相对适宜,①正确;夜间不需要过多觅食,②错误;结合材料可知,浅水区域更适合黑颈鹤夜间休息,③正确;四周环水的沙洲以及河道浅水区域与四周的陆地相对隔离,受到天敌的威胁和人类影响较少,④正确。]

(2025·唐山模拟)四川省贡嘎山国家级自然保护区位于青藏高原东缘,野生动植物丰富。生活在该自然保护区内的中华斑羚和中华鬣羚是近缘物种,两物种共同的生存环境是针叶林带和针阔混交林带。右图示意两物种在贡嘎山国家级自然保护区内的主要栖息地分布。据此完成3~5题。

3.图中与两物种主要栖息地分布相关性最密切的因素是( )

A.坡度 B.居民点

C.坡向 D.河流

√

4.推测两物种主要栖息地空间分布重叠程度较高且能共存的原因包括( )

①重叠区内食物资源匮乏 ②两物种生活习性相似度高 ③重叠区内隐蔽条件恶劣 ④两物种活动时间存在差异

A.①③ B.②③

C.①④ D.②④

√

5.在该自然保护区内,两物种主要栖息地以外区域的垂直自然带有( )

A.灌丛草甸带 B.常绿硬叶林带

C.落叶阔叶林带 D.常绿阔叶林带

√

3.D 4.D 5.A [第3题,由图示河流水系分布形态可知,两物种主要栖息地主要分布在河流沿岸地区,远离河流的地区几乎没有,所以由此可以推断与其分布相关性最密切的因素是河流,D正确;两物种主要栖息地在河流上游、中游、下游均有分布,但是河流不同河段的坡度不同、坡向不同,所以坡度、坡向与其相关性较弱,A、C错误;图示有的居民点附近有两物种栖息地分布,有的居民点附近没有,所以居民点不是与两物种栖息地分布最密切的相关性因素,B错误。

第4题,两物种主要栖息地空间分布重叠程度较高且能共存,说明重叠区食物资源丰富,能够满足两物种的生存繁衍,①错误;一定区域内的自然生态环境是相对稳定的,在该区域内生存的物种是能够适应该区域环境的,且中华斑羚和中华鬣羚是近缘物种,所以可推测两物种生活习性相似度高,②正确;由材料可知,两物种共同的生存环境是针叶林带和针阔混交林带,均为高大的乔木,隐蔽条件恶劣,两物种易相互惊扰,不利于其共存,③错误;两物种活动时间存在差异,可以避免相互惊扰,利于其共存,④正确。

第5题,两物种主要栖息地以外区域主要为河流上游地区,海拔较高,由材料可知,两物种共同的生存环境是针叶林带和针阔混交林带,则结合所学知识以及选项可知,两物种主要栖息地以外区域的垂直自然带应有灌丛草甸带,A正确;常绿硬叶林带为地中海气候区的地带性植被,此处位于青藏高原东缘,其气候接近高原山地气候,B错误;落叶阔叶林带、常绿阔叶林带为两物种主要栖息地的植被类型,C、D错误。]

(建议用时:30分钟,分值:59分)

一、选择题(共7小题,每小题3分,共21分。每个小题只有一个选项符合题目要求)

(2024·承德二模)舟山群岛具有许多典型的海岛植物群落,是我国亚热带海岛植物的天然基因库。研究表明,近年来舟山群岛的特有植物群落几乎消失殆尽,仅存留在个别小海岛。洛迦山岛位于舟山群岛东部海域,岛上分布红楠—普陀樟群落和滨柃—海桐灌丛等特有植物群落。林分密度是指单位面积上林木的数量,滨柃—海桐灌丛分布在滨海崖壁,其林分密度较大。据此完成1~2题。

学科素养进阶练(五) 生物多样性

1.舟山群岛特有植物群落仅存留在个别小海岛的主要原因是( )

A.远离大陆 B.人类干扰少

C.位置孤立 D.地形封闭

2.滨柃—海桐灌丛的林分密度较大有利于( )

A.拦截降雨 B.增强光照

C.抵御大风 D.减少蒸发

√

√

1.B 2.C [第1题,特有植物群落仅存留在舟山群岛个别小海岛,说明大岛屿人口数量较多,特有植物群落受人类活动干扰而消失,小岛屿则人迹罕至,特有物种受人类干扰少而存留,B正确;大小岛屿均离陆地较远,位置孤立,A、C错误;小岛面积小,受周围海洋影响大,特有植物群落存在与小岛内部地形是否封闭关系不大,D错误。

第2题,林分密度大利于阻风、遮光及避雨。根据材料可知,滨柃—海桐灌丛主要分布在滨海崖壁上,与岛上其他区域相比,滨海崖壁上风浪大,故可推测其林分密度大主要是为了抵御大风,C正确;相较大风,崖壁上的植被拦截降雨、减少蒸发作用较弱,A、D错误;林分密度大,会削弱到达地面的光照,B错误。]

(2024·舟山三模)物种丰富度是指一个生态系统中物种数量的多少。下图为某地理科研团队在宁夏某基地不同地点调查的物种丰富度情况。据此完成3~4题。

3.推测影响沙丘间低地物种丰富度高的主要因素是( )

A.光照 B.地势 C.降水 D.热量

4.该地气候趋于暖干,半固定沙地( )

A.有机质的含量增加

B.沙生灌木优势强化

C.土壤颗粒度变细

D.草本植物总体增多

√

√

3.B 4.B [第3题,沙丘间低地地势相对较低,容易汇集水分,水分条件较好,有利于多种生物生存,所以物种丰富度高,B正确;光照、热量在该区域内差异不是很大,不是主要影响因素,A、D错误;降水整体较少且差别不是特别明显,C错误。

第4题,气温高,有机质分解快,不利于有机质含量的增加,A错误;沙生灌木更适应干旱环境,其优势会强化,B正确;土壤颗粒度与成土母质有关,气候对其影响小,C错误;气候趋于暖干,土壤水分减少,不利于草本植物生长,草本植物总体减少,D错误。]

(2025·武汉模拟)鸻鹬类候鸟能够进行超远距离迁徙,其繁殖季对能量和食物要求较高,过高的气温会降低鸟蛋的孵化率。赤狐是对其生存影响极大的天敌。右图示意鸻鹬类候鸟迁徙线路。据此完成5~7题。

5.影响鸻鹬类候鸟迁徙路线的根本因素是( )

A.盛行风向 B.温度差异

C.种群规模 D.距海远近

6.鸻鹬类候鸟选择在西伯利亚作为繁殖地,是因为西伯利亚( )

A.人类捕杀少 B.鸟类天敌少

C.大气质量高 D.气候凉爽

√

√

7.全球变暖对鸻鹬类候鸟生存的影响是( )

A.繁殖地范围向北扩大

B.天敌侵占其繁殖地

C.不再进行大规模迁徙

D.食物丰富度减少

√

5.B 6.D 7.A [第5题,据图可知,候鸟的迁徙路线主要是南北方向,跨越了盛行西风带、东北信风带、东南信风带等多个风带,迁移方向与风向并不是完全一致,A错误;由材料“过高的气温会降低鸟蛋的孵化率”可知,鸻鹬类候鸟需在气温较高的地区过冬,但是气温过高会降低鸟蛋的孵化率,因此又需要回到凉爽的地区进行种群的繁殖,故影响其迁徙路线的根本因素是温度差异,B正确;种群规模大小与迁徙路线无关,C错误;据图可知,有的迁徙路线横跨亚欧大陆南北,有的迁徙路线横跨大洋,因此距海远近与迁徙路线无关,D错误。

第6题,西伯利亚地区人烟稀少,人类捕杀少,大气质量高,但是相似的地区在全球范围内有很多,因此这并不是西伯利亚的独有优势,A、C错误;根据材料“赤狐是对其生存影响极大的天敌”和图中赤狐的分布范围可知,西伯利亚地区鸟类天敌多,B错误;鸻鹬类候鸟选择西伯利亚地区作为繁殖地,是因为西伯利亚的夏季气候凉爽,适宜鸟蛋的孵化,D正确。

第7题,全球变暖使得更高纬度地区夏季凉爽,繁殖地范围向北扩大,A正确;根据材料“赤狐是对其生存影响极大的天敌”和图中赤狐的分布范围可知,天敌一直存在于其繁殖地,B错误;全球变暖使得更高纬度地区夏季凉爽,但候鸟仍需找气温较高的地区越冬,C错误;全球变暖后,高纬度地区物种会变得更加丰富,食物丰富度不会减少,D错误。]

二、非选择题(共2小题,共38分)

8.(2025·沈阳模拟)阅读图文材料,回答下列问题。(22分)

天坑是喀斯特地下溶洞的顶部多次坍塌而成的深陷地表的负地形,其四周岩壁峻峭,深度与口径可达数百米,具有巨大的容积,底部与地下河相连接。由于受到四周岩壁的圈闭作用,天坑内部形成了一种绝无仅有的原始小气候,孕育了丰富独特的生物资源。某团队在云南某天坑不同坡向布设样带调查植被性状的变异程度。下图示意该天坑中的样带分布。

(1)说明云南利于天坑形成的自然环境特征。(6分)

(2)选出四个样带中植被类型最丰富的一个,并分析原因。(8分)

(3)分析甲样带的植被叶片普遍偏厚的原因。(8分)

[解析] 第(1)题,云南天坑是岩溶性作用形成的,岩溶性岩石是碳酸性岩石,具有可溶性,也是喀斯特地貌形成的主要原因;云南地处云贵高原,石灰岩的岩层分布广泛,厚度大;气候类型属于亚热带季风气候,气候温暖湿润;降水量大,水循环活跃,流水侵蚀作用强烈;地下河的水位深,流量大、动力足,强烈的溶蚀侵蚀作用导致岩层不断崩塌至地表形成天坑;地壳运动活跃,会给岩层的垮塌提供动力。

第(2)题,不同植被需要不同的水热条件,植被丰富,说明水热资源丰富且差异大。喀斯特天坑中导致水热差异的原因可能是地形起伏大,垂直方向上水热差异大;生物生存空间广等。喀斯特地貌多裂隙,地表水难以储存,容易渗漏,因此,水分是制约植被生存的重要因素。图中丁样带位于天坑的阴坡,蒸发较弱,坡度较缓,水分条件好,适宜植被的生长;经过一小段陡崖,有陡崖植被分布,植被类型更丰富。

第(3)题,不同植被需要不同的水热条件,图中甲样带位于阳坡,气温较高,蒸发量较大;坡度较陡,水分条件较差;土层浅薄,适宜耐旱植被的生长;叶片较厚能够储存水分,有利于适应干旱的自然环境。

[答案] (1)石灰岩的岩层分布广泛,厚度大;云贵高原地处亚热带季风气候区,气候温暖湿润;降水量大,水循环活跃,流水作用强;地下河的水位深,流量大、动力足;地壳运动活跃,会给岩层的垮塌提供动力。

(2)丁样带。

原因:喀斯特地貌地表水不易储存,水分是制约植被生存的重要因素;丁样带地处阴坡,蒸发较弱,水分条件较好;且坡度较缓,利于水分的储存;经过一小段陡崖,有崖面植被,类型更丰富。

(3)甲样带地处阳坡,蒸发量大;坡度大,不易储水;且土层浅薄,土壤缺水;叶片较厚能够储存水分,抵御干旱。

9.(2024·安庆三模)阅读图文材料,回答下列问题。(16分)

科学家们认为在台湾省与福建省之间存在着一道如隐形桥梁般的浅滩,经由澎湖列岛北侧通往台湾岛中南部,称为东山陆桥。距今约260万年至1万年的更新世冰期,东山陆桥曾多次露出海面。

台湾岛中央山脉分布着上万种特有物种。研究发现,中央山脉很多高山特有植物的亲缘种类生长在西南横断山区;更新世冰期横断山区高山植物向低海拔的东部扩张至云贵高原与华南地区;因间冰期扩张至华南地区的高山植物无法继续生存,形成现在台湾岛中央山脉与横断山区高山特有植物间断分布的格局。下图为我国南方部分区域图。

(1)分析台湾岛中央山脉植物种类多样的原因。(6分)

(2)说明更新世冰期原生于横断山区的高山植物向华南地区扩张的原因。(4分)

(3)推测原生于横断山区的高山特有植物迁移至台湾岛中央山脉的过程。(6分)

[解析] 第(1)题,依据所学知识及图文材料,山脉植物种类多样且独特的原因可以从地理位置、地形地貌、土壤条件和生态环境等角度来分析。地理位置:台湾岛位于热带和亚热带交界处,气候温暖湿润,适合多种植物生长;地形地貌:中央山脉地势高峻,海拔变化大,形成了垂直气候带,使得植物种类丰富多样,同时,由于地形地貌的阻隔,使得植物种类具有独特性;土壤条件:中央山脉土壤肥沃,为植物生长提供了良好的条件;生态环境:中央山脉生态环境良好,人为干扰少,为植物种类的保存和繁衍提供了良好的环境。

第(2)题,冰期时,气温降低,同时地形地貌发生改变,华南地区的海拔可能升高,华南地区的气候条件变得适合高山植物生长;冰期时,气温低,生物活动少,对植物分布的影响小,物种竞争小,有利于高山植物的扩张。

第(3)题,依据图中信息可知,横断山区位于中国大陆的西南部,而台湾岛中央山脉位于台湾岛中部。两者之间相隔较远,但通过大陆架的连接,植物种子或植物体有可能通过风力、水流及冰川等方式向东进行迁移,后由动物挟带进入台湾岛中央山脉。所以,这个迁移过程应该是:在地质历史时期,台湾岛曾与大陆相连,这为植物物种的迁移提供了可能;在第四纪冰河期,由于气温较低,海平面下降,使台湾岛与大陆之间的海峡露出水面,形成了陆地通道,使得植物种子或植物体有可能从横断山区通过这个通道迁移到台湾岛中央山脉;此外,冰期时,高山地区的气候条件可能相对较好,有利于高山植物的生存和扩张。

[答案] (1)台湾岛位于热带和亚热带交界处,气候温暖湿润;中央山脉地势高峻,海拔变化大,山地垂直带谱多;土壤肥沃;人为干扰活动少,生态环境好。

(2)冰期时,气温降低,华南地区的海拔可能升高,其气候条件变得适合高山植物生长;生物活动少,对植物分布的影响小,有利于高山植物的扩张。

(3)在第四纪冰河期,由于气温较低,海平面下降,台湾岛与大陆之间的海峡露出,形成了陆地通道;植物种子或植物体受冰川、风及流水等外力作用从横断山区向东传播;再由动物挟带通过这个通道迁移到台湾岛中央山脉。

谢 谢 !

第一部分 自然地理

第六章 自然环境的整体性与差异性

学科素养进阶5 生物多样性

(2023·北京卷节选)1944年,摄影师萨尔出生于巴西东南部一个

1 500平方千米的农庄,农庄一半属于大西洋森林,下图示意大西洋森林的分布。读图,回答下题。

东南沿岸森林保护区动植物种类丰富,众多水生生物中有巴西特有的鱼类。这里有大面积的森林、湿地、群岛、海滩、河流及其入海口,茂密的红树林覆盖岛屿和河口。

简述该保护区生物多样性丰富的主要自然条件。

【解题导引】

①抓区域位置→推知该区域的气候湿热→利于多种生物生存;②抓区域景观组成→多种生态系统→利于多种生物生存

【尝试解答】 水热条件好,有利于多种生物生存;保护区地域面积广阔,为多种生物提供了生长空间;保护区生态系统类型多样,包括森林、湿地、群岛、海滩、红树林、河流及其入海口;垂直差异大。

结合上题图文材料,试判断东南沿岸森林保护区所属的自然带类型及所反映出的地域分异规律,并分析其成因。

[提示] 属于热带雨林带。该处自然带的分布反映了地方性分异规律。

成因:该处自然带位于巴西高原东南部,地处亚热带,沿岸受巴西暖流影响,来自海洋的东南信风受高原地形抬升形成大量降水,形成了热带雨林气候,发育成热带雨林带。

1.动物生存的条件分析

陆生动物 水生动物

生存空间 ①面积大,地形复杂,气候差异显著,环境多样,适宜生存的空间大; ②环境空间差别大,适宜生存的空间小; ③长期与大陆分离,环境封闭,物种独特 ①湖面(海域)广阔,生存空间大;

②跨度大(流程长),水域环境多样,种类繁多;

③河湖(海)相连,有利于×××洄游产卵

陆生动物 水生动物

气候 ①纬度(海拔)低,水热充足,植物繁茂,食物充足; ②纬度(海拔)高,植物生长缓慢,食物供应量少; ③冬季(终年)寒冷漫长,生存条件恶劣 ①纬度低,水温高,生长速度快;

②纬度高,水温低,生长速度慢;

③水温适宜,利于产卵、繁殖;

④水域浅(纬度低),光照充足,光合作用强

陆生动物 水生动物

环境 ①生态环境发生改变,食物来源减少,饮用水短缺,生存空间减小; ②全球气候变化,草地退化,生存环境改变; ③生态良好,环境污染少 ①盐度高(低),适宜咸水(淡水)鱼类生存;

②纬度(海拔)高,水温低,适宜冷水性鱼类生长;

③结冰期长,存活率低;

④水质好

陆生动物 水生动物

食物(链) 植物繁茂/其他动物为×××提供充足食物 ①多条河流入海(湖)/寒暖流交汇(上升流/水温变化明显)底层海水上泛,营养盐类丰富,浮游生物大量繁殖;

②浅海大陆架,光合作用强,浮游生物大量繁殖;

③水草丰美/其他鱼类为×××提供充足饵料

陆生动物 水生动物

天敌 ①缺少××××,天敌少; ②受到××××天敌威胁 缺少天敌制约,繁殖速度快,种群密度大

人类活动 ①人烟稀少,人类活动强度小,干扰少; ②森林、草原减少,污染加剧,食物减少,栖息环境遭破坏 水质下降,污染加重;过度捕捞

2.生物多样性(物种)丰富的原因分析

不同植被(动物)需要不同的水热条件,动植物丰富,说明水热资源丰富且差异大,产生水热差异的原因可能是跨纬度广→热量差异大;跨海陆广→水分差异大;地形起伏大→垂直方向上水热差异大;生物生存空间广→森林、湿地面积广;受人类活动影响小等 。

思考角度 答题思路

水热条件 地处低纬度(热带),热量丰富,物种丰富,繁衍生长速度快,生物多样性丰富

水热差异 跨纬度广,热量差异大,物种丰富

跨海陆(经度)广,水分差异大,物种丰富

地形起伏大,垂直地带性显著,物种丰富

面积广大,地域辽阔,气候类型复杂多样,物种丰富

思考角度 答题思路

生存空间 面积广大,地域辽阔,生物生存空间广,森林、湿地面积广,物种丰富

天敌 地形较封闭(远离大陆),天敌少

人类活动 地形较封闭(远离大陆),人烟稀少,受人类活动干扰少

(2024·新余二模)黑颈鹤为国家一级重点保护鸟类,主要栖息在淡水湿地,性情胆小,反抗天敌与保护幼鸟的能力弱,不善游泳,利用长喙在浅水或泥土中摄食,每年10月中下旬,黑颈鹤结群飞至青藏高原南部和东南部越冬,西藏自治区南木林县湘河下游地区(下图)是黑颈鹤越冬的重要场所。黑颈鹤在湘河下游的夜宿地主要分布于河口区域四周环水的沙洲和河道浅水区域,水深不超过30厘米。据此完成1~2题。

1.湘河下游地区成为黑颈鹤重要越冬场所的自然条件是( )

A.黑颈鹤不喜高温,青藏高原冬季气温低,气候条件适宜

B.湘河下游水源丰富,有充足的食物

C.湘河下游水域较浅,适宜黑颈鹤生存

D.青藏高原人类活动干扰弱,少天敌

√

2.黑颈鹤夜宿地选择在四周环水的沙洲和河道浅水区域的主要原因是( )

①夜间水域降温幅度小,温度相对适宜

②四周环水便于夜间觅食

③黑颈鹤不善游泳,浅水区较安全

④河道隔离有效减少天敌威胁和人类影响

A.①②③ B.②③④

C.①②④ D.①③④

√

1.C 2.D [第1题,候鸟越冬需要选择温暖的区域,湘河下游地区位于青藏高原南部,纬度较低,冬季气温较高,A错误;由材料可知,黑颈鹤不善游泳,利用长喙在浅水或泥土中摄食,湘河下游水域较浅,食物充足,且浅水区域更适宜黑颈鹤生存,并不是因为水源丰富,B错误,C正确;青藏高原海拔高,人类活动影响较少,黑颈鹤的天敌少,能够安全越冬,但人类活动干扰不属于自然条件,D错误。

第2题,夜间气温较低,夜宿地应选择相对暖和的区域,四周环水的沙洲和河道浅水区域使当地的气温受到水体的调节作用,降温幅度小,夜间温度相对适宜,①正确;夜间不需要过多觅食,②错误;结合材料可知,浅水区域更适合黑颈鹤夜间休息,③正确;四周环水的沙洲以及河道浅水区域与四周的陆地相对隔离,受到天敌的威胁和人类影响较少,④正确。]

(2025·唐山模拟)四川省贡嘎山国家级自然保护区位于青藏高原东缘,野生动植物丰富。生活在该自然保护区内的中华斑羚和中华鬣羚是近缘物种,两物种共同的生存环境是针叶林带和针阔混交林带。右图示意两物种在贡嘎山国家级自然保护区内的主要栖息地分布。据此完成3~5题。

3.图中与两物种主要栖息地分布相关性最密切的因素是( )

A.坡度 B.居民点

C.坡向 D.河流

√

4.推测两物种主要栖息地空间分布重叠程度较高且能共存的原因包括( )

①重叠区内食物资源匮乏 ②两物种生活习性相似度高 ③重叠区内隐蔽条件恶劣 ④两物种活动时间存在差异

A.①③ B.②③

C.①④ D.②④

√

5.在该自然保护区内,两物种主要栖息地以外区域的垂直自然带有( )

A.灌丛草甸带 B.常绿硬叶林带

C.落叶阔叶林带 D.常绿阔叶林带

√

3.D 4.D 5.A [第3题,由图示河流水系分布形态可知,两物种主要栖息地主要分布在河流沿岸地区,远离河流的地区几乎没有,所以由此可以推断与其分布相关性最密切的因素是河流,D正确;两物种主要栖息地在河流上游、中游、下游均有分布,但是河流不同河段的坡度不同、坡向不同,所以坡度、坡向与其相关性较弱,A、C错误;图示有的居民点附近有两物种栖息地分布,有的居民点附近没有,所以居民点不是与两物种栖息地分布最密切的相关性因素,B错误。

第4题,两物种主要栖息地空间分布重叠程度较高且能共存,说明重叠区食物资源丰富,能够满足两物种的生存繁衍,①错误;一定区域内的自然生态环境是相对稳定的,在该区域内生存的物种是能够适应该区域环境的,且中华斑羚和中华鬣羚是近缘物种,所以可推测两物种生活习性相似度高,②正确;由材料可知,两物种共同的生存环境是针叶林带和针阔混交林带,均为高大的乔木,隐蔽条件恶劣,两物种易相互惊扰,不利于其共存,③错误;两物种活动时间存在差异,可以避免相互惊扰,利于其共存,④正确。

第5题,两物种主要栖息地以外区域主要为河流上游地区,海拔较高,由材料可知,两物种共同的生存环境是针叶林带和针阔混交林带,则结合所学知识以及选项可知,两物种主要栖息地以外区域的垂直自然带应有灌丛草甸带,A正确;常绿硬叶林带为地中海气候区的地带性植被,此处位于青藏高原东缘,其气候接近高原山地气候,B错误;落叶阔叶林带、常绿阔叶林带为两物种主要栖息地的植被类型,C、D错误。]

(建议用时:30分钟,分值:59分)

一、选择题(共7小题,每小题3分,共21分。每个小题只有一个选项符合题目要求)

(2024·承德二模)舟山群岛具有许多典型的海岛植物群落,是我国亚热带海岛植物的天然基因库。研究表明,近年来舟山群岛的特有植物群落几乎消失殆尽,仅存留在个别小海岛。洛迦山岛位于舟山群岛东部海域,岛上分布红楠—普陀樟群落和滨柃—海桐灌丛等特有植物群落。林分密度是指单位面积上林木的数量,滨柃—海桐灌丛分布在滨海崖壁,其林分密度较大。据此完成1~2题。

学科素养进阶练(五) 生物多样性

1.舟山群岛特有植物群落仅存留在个别小海岛的主要原因是( )

A.远离大陆 B.人类干扰少

C.位置孤立 D.地形封闭

2.滨柃—海桐灌丛的林分密度较大有利于( )

A.拦截降雨 B.增强光照

C.抵御大风 D.减少蒸发

√

√

1.B 2.C [第1题,特有植物群落仅存留在舟山群岛个别小海岛,说明大岛屿人口数量较多,特有植物群落受人类活动干扰而消失,小岛屿则人迹罕至,特有物种受人类干扰少而存留,B正确;大小岛屿均离陆地较远,位置孤立,A、C错误;小岛面积小,受周围海洋影响大,特有植物群落存在与小岛内部地形是否封闭关系不大,D错误。

第2题,林分密度大利于阻风、遮光及避雨。根据材料可知,滨柃—海桐灌丛主要分布在滨海崖壁上,与岛上其他区域相比,滨海崖壁上风浪大,故可推测其林分密度大主要是为了抵御大风,C正确;相较大风,崖壁上的植被拦截降雨、减少蒸发作用较弱,A、D错误;林分密度大,会削弱到达地面的光照,B错误。]

(2024·舟山三模)物种丰富度是指一个生态系统中物种数量的多少。下图为某地理科研团队在宁夏某基地不同地点调查的物种丰富度情况。据此完成3~4题。

3.推测影响沙丘间低地物种丰富度高的主要因素是( )

A.光照 B.地势 C.降水 D.热量

4.该地气候趋于暖干,半固定沙地( )

A.有机质的含量增加

B.沙生灌木优势强化

C.土壤颗粒度变细

D.草本植物总体增多

√

√

3.B 4.B [第3题,沙丘间低地地势相对较低,容易汇集水分,水分条件较好,有利于多种生物生存,所以物种丰富度高,B正确;光照、热量在该区域内差异不是很大,不是主要影响因素,A、D错误;降水整体较少且差别不是特别明显,C错误。

第4题,气温高,有机质分解快,不利于有机质含量的增加,A错误;沙生灌木更适应干旱环境,其优势会强化,B正确;土壤颗粒度与成土母质有关,气候对其影响小,C错误;气候趋于暖干,土壤水分减少,不利于草本植物生长,草本植物总体减少,D错误。]

(2025·武汉模拟)鸻鹬类候鸟能够进行超远距离迁徙,其繁殖季对能量和食物要求较高,过高的气温会降低鸟蛋的孵化率。赤狐是对其生存影响极大的天敌。右图示意鸻鹬类候鸟迁徙线路。据此完成5~7题。

5.影响鸻鹬类候鸟迁徙路线的根本因素是( )

A.盛行风向 B.温度差异

C.种群规模 D.距海远近

6.鸻鹬类候鸟选择在西伯利亚作为繁殖地,是因为西伯利亚( )

A.人类捕杀少 B.鸟类天敌少

C.大气质量高 D.气候凉爽

√

√

7.全球变暖对鸻鹬类候鸟生存的影响是( )

A.繁殖地范围向北扩大

B.天敌侵占其繁殖地

C.不再进行大规模迁徙

D.食物丰富度减少

√

5.B 6.D 7.A [第5题,据图可知,候鸟的迁徙路线主要是南北方向,跨越了盛行西风带、东北信风带、东南信风带等多个风带,迁移方向与风向并不是完全一致,A错误;由材料“过高的气温会降低鸟蛋的孵化率”可知,鸻鹬类候鸟需在气温较高的地区过冬,但是气温过高会降低鸟蛋的孵化率,因此又需要回到凉爽的地区进行种群的繁殖,故影响其迁徙路线的根本因素是温度差异,B正确;种群规模大小与迁徙路线无关,C错误;据图可知,有的迁徙路线横跨亚欧大陆南北,有的迁徙路线横跨大洋,因此距海远近与迁徙路线无关,D错误。

第6题,西伯利亚地区人烟稀少,人类捕杀少,大气质量高,但是相似的地区在全球范围内有很多,因此这并不是西伯利亚的独有优势,A、C错误;根据材料“赤狐是对其生存影响极大的天敌”和图中赤狐的分布范围可知,西伯利亚地区鸟类天敌多,B错误;鸻鹬类候鸟选择西伯利亚地区作为繁殖地,是因为西伯利亚的夏季气候凉爽,适宜鸟蛋的孵化,D正确。

第7题,全球变暖使得更高纬度地区夏季凉爽,繁殖地范围向北扩大,A正确;根据材料“赤狐是对其生存影响极大的天敌”和图中赤狐的分布范围可知,天敌一直存在于其繁殖地,B错误;全球变暖使得更高纬度地区夏季凉爽,但候鸟仍需找气温较高的地区越冬,C错误;全球变暖后,高纬度地区物种会变得更加丰富,食物丰富度不会减少,D错误。]

二、非选择题(共2小题,共38分)

8.(2025·沈阳模拟)阅读图文材料,回答下列问题。(22分)

天坑是喀斯特地下溶洞的顶部多次坍塌而成的深陷地表的负地形,其四周岩壁峻峭,深度与口径可达数百米,具有巨大的容积,底部与地下河相连接。由于受到四周岩壁的圈闭作用,天坑内部形成了一种绝无仅有的原始小气候,孕育了丰富独特的生物资源。某团队在云南某天坑不同坡向布设样带调查植被性状的变异程度。下图示意该天坑中的样带分布。

(1)说明云南利于天坑形成的自然环境特征。(6分)

(2)选出四个样带中植被类型最丰富的一个,并分析原因。(8分)

(3)分析甲样带的植被叶片普遍偏厚的原因。(8分)

[解析] 第(1)题,云南天坑是岩溶性作用形成的,岩溶性岩石是碳酸性岩石,具有可溶性,也是喀斯特地貌形成的主要原因;云南地处云贵高原,石灰岩的岩层分布广泛,厚度大;气候类型属于亚热带季风气候,气候温暖湿润;降水量大,水循环活跃,流水侵蚀作用强烈;地下河的水位深,流量大、动力足,强烈的溶蚀侵蚀作用导致岩层不断崩塌至地表形成天坑;地壳运动活跃,会给岩层的垮塌提供动力。

第(2)题,不同植被需要不同的水热条件,植被丰富,说明水热资源丰富且差异大。喀斯特天坑中导致水热差异的原因可能是地形起伏大,垂直方向上水热差异大;生物生存空间广等。喀斯特地貌多裂隙,地表水难以储存,容易渗漏,因此,水分是制约植被生存的重要因素。图中丁样带位于天坑的阴坡,蒸发较弱,坡度较缓,水分条件好,适宜植被的生长;经过一小段陡崖,有陡崖植被分布,植被类型更丰富。

第(3)题,不同植被需要不同的水热条件,图中甲样带位于阳坡,气温较高,蒸发量较大;坡度较陡,水分条件较差;土层浅薄,适宜耐旱植被的生长;叶片较厚能够储存水分,有利于适应干旱的自然环境。

[答案] (1)石灰岩的岩层分布广泛,厚度大;云贵高原地处亚热带季风气候区,气候温暖湿润;降水量大,水循环活跃,流水作用强;地下河的水位深,流量大、动力足;地壳运动活跃,会给岩层的垮塌提供动力。

(2)丁样带。

原因:喀斯特地貌地表水不易储存,水分是制约植被生存的重要因素;丁样带地处阴坡,蒸发较弱,水分条件较好;且坡度较缓,利于水分的储存;经过一小段陡崖,有崖面植被,类型更丰富。

(3)甲样带地处阳坡,蒸发量大;坡度大,不易储水;且土层浅薄,土壤缺水;叶片较厚能够储存水分,抵御干旱。

9.(2024·安庆三模)阅读图文材料,回答下列问题。(16分)

科学家们认为在台湾省与福建省之间存在着一道如隐形桥梁般的浅滩,经由澎湖列岛北侧通往台湾岛中南部,称为东山陆桥。距今约260万年至1万年的更新世冰期,东山陆桥曾多次露出海面。

台湾岛中央山脉分布着上万种特有物种。研究发现,中央山脉很多高山特有植物的亲缘种类生长在西南横断山区;更新世冰期横断山区高山植物向低海拔的东部扩张至云贵高原与华南地区;因间冰期扩张至华南地区的高山植物无法继续生存,形成现在台湾岛中央山脉与横断山区高山特有植物间断分布的格局。下图为我国南方部分区域图。

(1)分析台湾岛中央山脉植物种类多样的原因。(6分)

(2)说明更新世冰期原生于横断山区的高山植物向华南地区扩张的原因。(4分)

(3)推测原生于横断山区的高山特有植物迁移至台湾岛中央山脉的过程。(6分)

[解析] 第(1)题,依据所学知识及图文材料,山脉植物种类多样且独特的原因可以从地理位置、地形地貌、土壤条件和生态环境等角度来分析。地理位置:台湾岛位于热带和亚热带交界处,气候温暖湿润,适合多种植物生长;地形地貌:中央山脉地势高峻,海拔变化大,形成了垂直气候带,使得植物种类丰富多样,同时,由于地形地貌的阻隔,使得植物种类具有独特性;土壤条件:中央山脉土壤肥沃,为植物生长提供了良好的条件;生态环境:中央山脉生态环境良好,人为干扰少,为植物种类的保存和繁衍提供了良好的环境。

第(2)题,冰期时,气温降低,同时地形地貌发生改变,华南地区的海拔可能升高,华南地区的气候条件变得适合高山植物生长;冰期时,气温低,生物活动少,对植物分布的影响小,物种竞争小,有利于高山植物的扩张。

第(3)题,依据图中信息可知,横断山区位于中国大陆的西南部,而台湾岛中央山脉位于台湾岛中部。两者之间相隔较远,但通过大陆架的连接,植物种子或植物体有可能通过风力、水流及冰川等方式向东进行迁移,后由动物挟带进入台湾岛中央山脉。所以,这个迁移过程应该是:在地质历史时期,台湾岛曾与大陆相连,这为植物物种的迁移提供了可能;在第四纪冰河期,由于气温较低,海平面下降,使台湾岛与大陆之间的海峡露出水面,形成了陆地通道,使得植物种子或植物体有可能从横断山区通过这个通道迁移到台湾岛中央山脉;此外,冰期时,高山地区的气候条件可能相对较好,有利于高山植物的生存和扩张。

[答案] (1)台湾岛位于热带和亚热带交界处,气候温暖湿润;中央山脉地势高峻,海拔变化大,山地垂直带谱多;土壤肥沃;人为干扰活动少,生态环境好。

(2)冰期时,气温降低,华南地区的海拔可能升高,其气候条件变得适合高山植物生长;生物活动少,对植物分布的影响小,有利于高山植物的扩张。

(3)在第四纪冰河期,由于气温较低,海平面下降,台湾岛与大陆之间的海峡露出,形成了陆地通道;植物种子或植物体受冰川、风及流水等外力作用从横断山区向东传播;再由动物挟带通过这个通道迁移到台湾岛中央山脉。

谢 谢 !

同课章节目录