52 第二部分 第八章 课时36 人口分布与人口容量 课件《高考快车道》2026高考地理一轮总复习(人教版2019)

文档属性

| 名称 | 52 第二部分 第八章 课时36 人口分布与人口容量 课件《高考快车道》2026高考地理一轮总复习(人教版2019) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-12-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共89张PPT)

第二部分 人文地理

第八章 人口

第二部分 人文地理

考试要求

运用资料,描述人口分布、迁移的特点及其影响因素,并结合实例,解释区域资源环境承载力、人口合理容量。

第二部分 人文地理

四层考查

【必备知识】 人口分布;人口迁移;区域资源环境承载力;人口合理容量。

【关键能力】 观察、描述人口分布的空间格局,综合分析影响人口分布的地理因素;描述、分析人口迁移的特点及原因;辨析、比较区域资源环境承载力和人口合理容量的区别;培养空间想象能力、归纳概括能力、演绎推理能力、辩证思维能力。

第二部分 人文地理

四层考查

【学科素养】 能够从区域空间格局的视角,认识人口分布的特点;从区域空间联系的视角,认识人口迁移的方向;能够从地理要素综合的角度,分析和说明区域人口分布差异、人口迁移的原因。

【核心价值】 能够从“人地协调”的视角,认识人口合理容量与人口问题,树立正确的人口观、环境观、发展观。

第二部分 人文地理

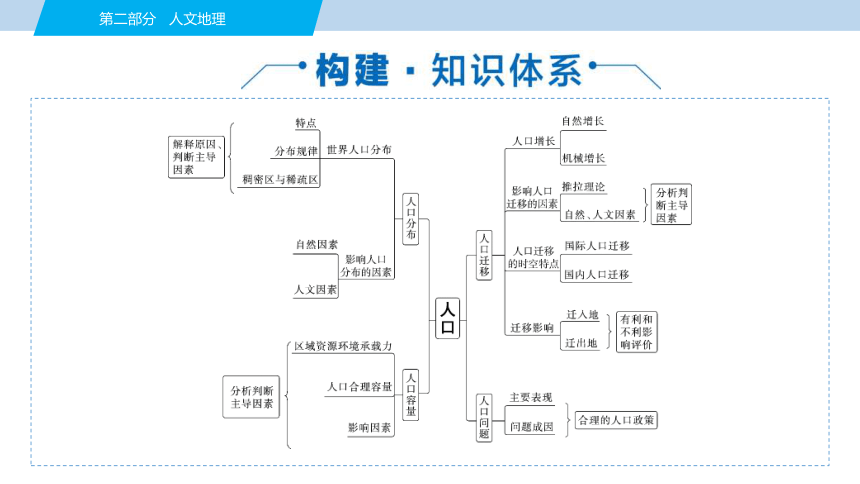

课时36 人口分布与人口容量

考点1 人口分布

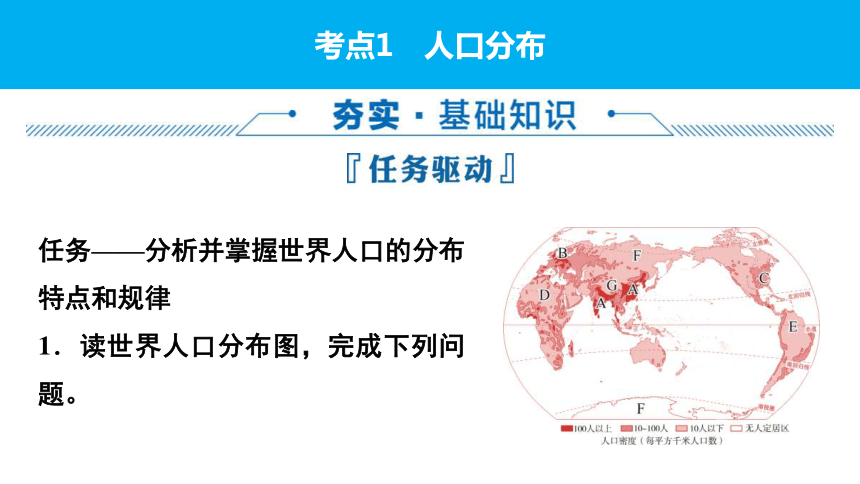

任务——分析并掌握世界人口的分布特点和规律

1.读世界人口分布图,完成下列问题。

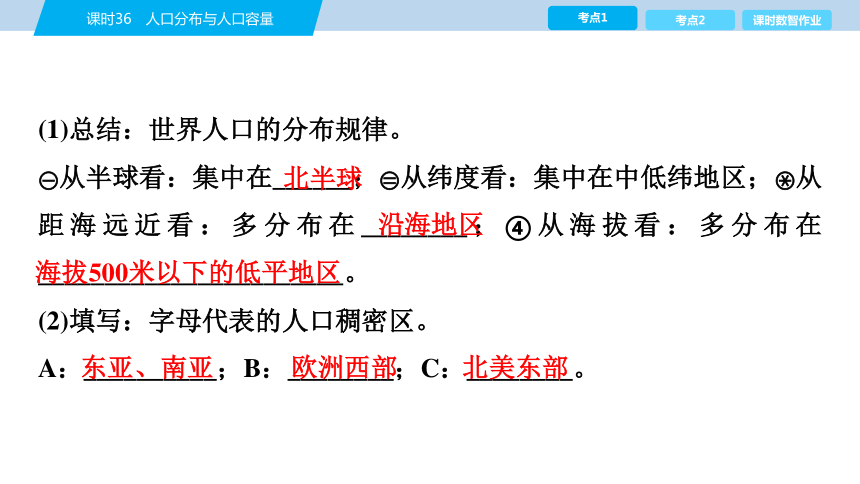

(1)总结:世界人口的分布规律。

①从半球看:集中在______;②从纬度看:集中在中低纬地区;③从距海远近看:多分布在________;④从海拔看:多分布在_______________________。

(2)填写:字母代表的人口稠密区。

A:__________;B:________;C:________。

北半球

沿海地区

海拔500米以下的低平地区

东亚、南亚

欧洲西部

北美东部

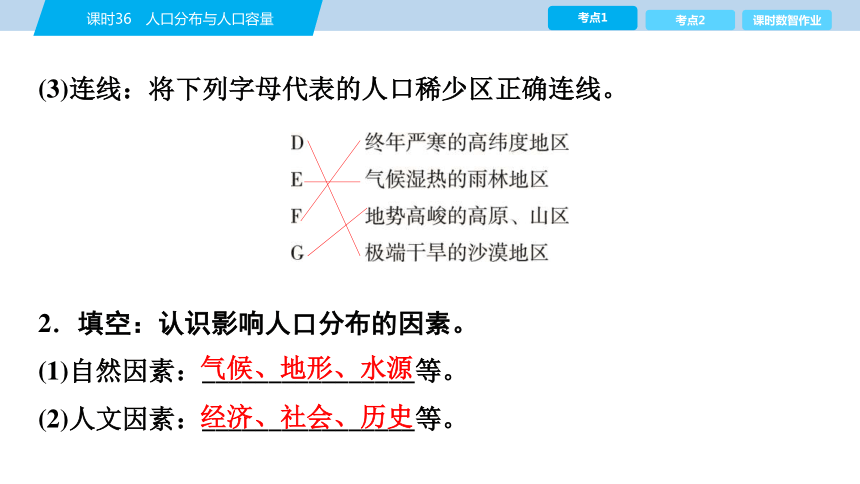

(3)连线:将下列字母代表的人口稀少区正确连线。

2.填空:认识影响人口分布的因素。

(1)自然因素:________________等。

(2)人文因素:________________等。

气候、地形、水源

经济、社会、历史

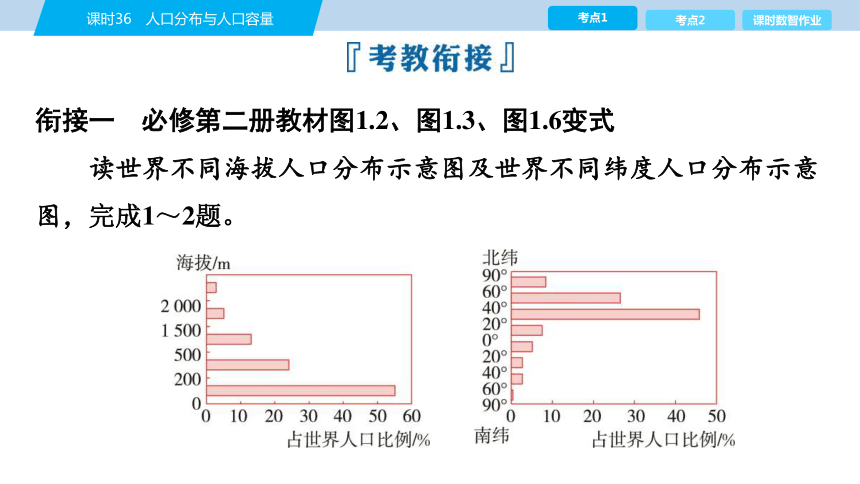

衔接一 必修第二册教材图1.2、图1.3、图1.6变式

读世界不同海拔人口分布示意图及世界不同纬度人口分布示意图,完成1~2题。

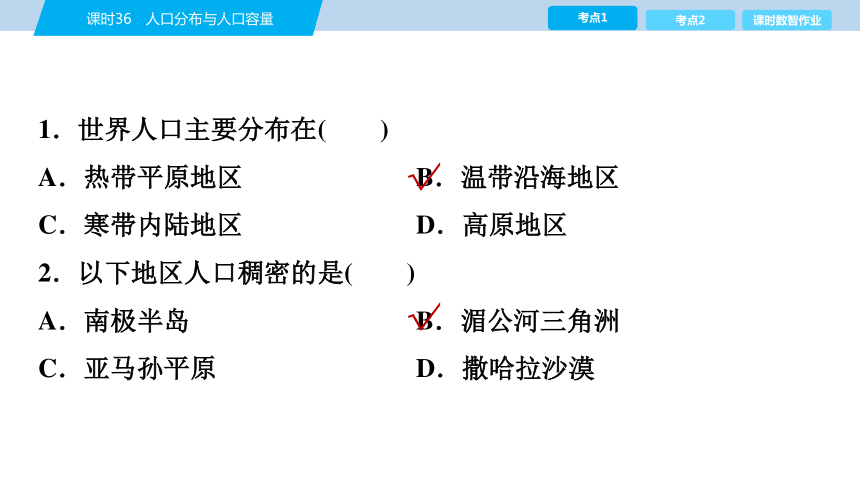

1.世界人口主要分布在( )

A.热带平原地区 B.温带沿海地区

C.寒带内陆地区 D.高原地区

2.以下地区人口稠密的是( )

A.南极半岛 B.湄公河三角洲

C.亚马孙平原 D.撒哈拉沙漠

√

√

1.B 2.B [第1题,读图可知,世界人口主要集中在海拔0~200米的平原地区,同时人口主要集中在20°~40°的中低纬度地区,世界人口主要分布在温和湿润的平原地带,因此温带沿海地区是世界人口的主要分布地带,B正确。

第2题,南极半岛为极地气候,寒冷干燥,人口稀少,A错误;亚马孙平原为热带雨林气候,气候湿热,人口稀少,C错误;撒哈拉沙漠为热带沙漠气候,炎热干燥,人口稀少,D错误;湄公河三角洲为热带季风气候,适合人类居住,人口稠密,B正确。]

衔接二 必修第二册教材活动变式

芬兰(如图)位于欧洲北部,濒临芬兰湾,人口约550万(2015年)。首都赫尔辛基是芬兰最重要的经济、文化、科技中心,也是欧洲发展最快的城市之一。赫尔辛基及其周边城镇的人口约为140万。读图,完成3~4题。

3.关于芬兰人口分布描述正确的是( )

A.人口分布比较均匀

B.南部较少,北部较多

C.主要分布在较低纬度

D.平原较少,丘陵较多

4.赫尔辛基及其周边城镇人口较集中的影响因素不包括( )

A.科技 B.政治 C.经济 D.矿产

√

√

3.C 4.D [第3题,读图,结合“90%人口分布北界”可知,芬兰人口分布不均,南部较多,北部较少,A、B错误;人口分布于南部平原较多,北部丘陵较少,D错误;主要分布在较低纬度、气候温和地区,C正确。

第4题,根据材料“首都赫尔辛基是芬兰最重要的经济、文化、科技中心,也是欧洲发展最快的城市之一”可知,人口集中在赫尔辛基及其周边城镇的影响因素包括政治、经济、文化、科技,但不包括矿产,D正确。]

1.影响人口分布的因素

影响因素 人口分布 原因

自然因素 地形 全世界近80%的人口居住在海拔500米以下的低平地区 人类的工农业生产活动多集中在平原地区

气候 北半球中、低纬度的沿海地区 气候温和湿润,适宜人类居住和农业生产

影响因素 人口分布 原因

自然因素 水源 人口分布在很大程度上取决于水源分布 人类逐水而居

土壤 土壤肥沃的地区人口密度较大 土壤的自然肥力和耕作性能不同,开发利用程度不同

矿产 矿产资源开发区人口稠密 矿产的开采提供了较多的就业机会

影响因素 人口分布 原因

人文因素 生产力水平和社会生产方式 农业发达地区人口稠密 以农业经济为主

人口迅速向城镇聚集 工业化带动城镇化

经济发展水平较高的地区人口稠密 生产力的发展,科技与管理技术的进步

影响因素 人口分布 原因

人文因素 交通运输条件 交通便利的地区人口稠密 交通对区域经济的发展起重要作用

政治、军事、历史、文化 人口大规模移动导致人口分布的变化 战争、宗教信仰、文化习俗、政策和历史等

2.人口增长状况也会影响人口分布状况

经济因素 一般来说,经济发达或发展速度较快的地区,对人口具有吸引力和凝聚力,人口机械增长为正值;相反,经济落后或经济发展速度缓慢的地区,对人口会产生排斥力和离散力,人口机械增长一般为负值,进而影响人口分布的变化

文化因素 这一因素主要通过影响人们的生育观念来影响人口的自然增长,进而影响人口密度变化

医疗卫生因素 医学的进步和医疗卫生事业的发展对人口出生率和死亡率有着直接影响

政策 因素 一个国家或地区的生育政策和移民政策直接影响该国家或地区的人口增长率,如我国实施一对夫妇可以生育三个子女的政策,有利于促进人口的自然增长

(2023·浙江1月卷)中亚是“丝绸之路经济带”的重要节点。近年来经济发展迅速,人口增长明显,但人口分布的空间格局基本不变。下图为中亚五国地形及各国人口、面积柱状图。据此完成(1)~(2)题。

(1)下列中亚国家中,人口密度最小的是( )

A.土库曼斯坦 B.哈萨克斯坦

C.吉尔吉斯斯坦 D.塔吉克斯坦

(2)影响中亚东南部地区人口较密集的主要自然因素是( )

A.热量 B.矿产

C.水源 D.土壤

√

√

【解题导引】

(1)图文信息→读出四国领土面积和人口数量→分别计算四国的人口密度→通过比较得出结论

(2)中亚地区东南部→靠近山地高原→受地形抬升形成山地降水→有山地冰川分布→为部分内流河发源地→水资源成为影响人口分布的主要因素

中亚东南部地区的人口多分布在什么地方?原因是什么?

[提示] 主要分布在河流沿岸附近或山麓的绿洲地带。原因:该地位于温带大陆性气候区,气候干旱,水源成为影响人口分布的主要因素,河流沿岸附近或山麓的绿洲地带,因河流流经或有山地冰雪融水和山地降水补给,水资源相对丰富。

视角一 区域人口分布特点

(2025·佛山模拟)荒野地是无永久性人类居住和人类活动的地区。它是由原生栖息地和物种组成的足够大的生态功能区。下图示意我国2020年荒野地的主要分布省份。读图,完成1~2题。

1.以下不能作为识别荒野地的依据是( )

A.土地利用方式 B.植被分布类型

C.夜间灯光强度 D.交通路线密度

2.根据现状判断人口可居住空间集聚度最高的省级行政区是( )

A.新疆 B.西藏 C.青海 D.内蒙古

√

√

1.B 2.C [第1题,荒野地中无永久性人类居住和人类活动。土地利用方式能够体现人类活动,可以作为识别荒野地的依据,A错误;植被分布类型受人类活动影响很小,不能作为识别荒野地的依据,B正确;夜间灯光强度体现人类活动强度,可以作为识别荒野地的依据,C错误;交通路线密度大小能够反映人类活动的强度,可以作为识别荒野地的依据,D错误。

第2题,判读人口可居住空间集聚度的高低,只需要知道荒野地面积占该省区省域面积的比例大小即可,荒野地面积占比越大,说明人口可居住空间占比就越小,人口集聚度就越高。读图可知,青海省的荒野地面积占比最高,所以青海省人口可居住空间的集聚度最高。]

视角二 影响人口分布的因素

(2024·枣庄模拟)西藏自治区的“一江两河”地区指雅鲁藏布江及其支流年楚河和拉萨河中部流域,位于青藏高原的南部。下图示意该区域不同海拔人口分布。读图,完成3~5题。

3.下列选项中,人口聚居地面积最大的是( )

A.3 500~3 599米

B.3 600~3 699米

C.3 700~3 799米

D.3 800~3 899米

√

4.“一江两河”地区人口分布差异的根本原因是( )

A.地势高低 B.气温高低

C.植被多少 D.降水多少

5.该地区3 500~3 599米最可能( )

A.炎热潮湿 B.寒冷干燥

C.谷宽地平 D.坡陡地狭

√

√

3.D 4.A 5.D [第3题,区域人口总数为区域聚居地面积和人口密度的乘积。比较图中不同海拔的人口密度和人口总数,结合区域聚居地面积=区域人口总数÷人口密度计算可知,3 500~

3 599米人口聚居地面积约为1 000平方千米; 3 600~3 699米人口聚居地面积约为1 000平方千米;3 700~3 799米人口聚居地面积约为

1 000平方千米;3 800~3 899米人口聚居地面积约为2 000平方千米,故3 800~3 899米处人口聚居地面积最大。

第4题,区域内人口分布数量的多少,受地势、气候、水源、土壤、植被等多种因素影响,但地势高低和起伏状况决定了其他要素的形成,所以“一江两河”地区人口分布差异的根本原因是地势高低,A正确。

第5题,3 500~3 599米在图示区域人口密度和人口总数相对较少,该区间在图示区域内海拔最低,水热条件应相对较好,不可能因炎热潮湿或寒冷干燥而人口分布少,A、B错误;若该区间谷宽地平,人口分布密度应较大,C错误;因处于“一江两河”地区,最可能是该区间为临江地区,山坡陡峭、地域狭小,使人口分布密度小、总数少,D正确。]

考点2 人口容量

任务——比较分析区域资源环境承载力与人口容量的区别和联系

1.简答:什么是区域资源环境承载力?

[提示] 在保证资源合理开发利用和保护良好生态环境的前提下,区域的资源环境条件所能承载的人口数量。

2.填表:理解影响资源环境承载力的因素。

因素 相关性 影响

资源 正相关 是影响资源环境承载力的主要因素。资源越丰富,资源环境承载力越__;资源越贫乏,资源环境承载力越__

科技发展水平 正相关 科技发展水平越高,资源环境承载力越__;科技发展水平越低,资源环境承载力越__

大

小

大

小

因素 相关性 影响

经济发达 程度 正相关 经济越发达,资源环境承载力越大;经济越落后,资源环境承载力越小

地区的对外开放程度 正相关 地区的对外开放程度越高,资源环境承载力越大;地区的对外开放程度越低,资源环境承载力越小

因素 相关性 影响

人口受教育水平 正相关 人口受教育水平越高,资源环境承载力越大;人口受教育水平越低,资源环境承载力越小

消费水平 负相关 消费水平越高,资源环境承载力越__;消费水平越低,资源环境承载力越__

小

大

3.填表:认识人口合理容量。

定义 按照合理的________,保障健康生活的水平,同时又在不妨碍未来人口生活质量的前提下,一个国家或地区______的人口数量

意义 对于制定一个地区或一个国家的________和人口政策有着重要意义

措施 倡导各国政府,尤其是发展中国家要尽最大可能把人口控制在合理的规模之内;建立公平的国际秩序

生活方式

最适宜

人口战略

4.辨析:区域资源环境承载力与人口合理容量的联系。

(1)某一地区区域资源环境承载力>人口合理容量。

(2)二者的共同点是在不同的历史时期,人口容量具有不确定性;在具体时期,制约因素相对稳定的情况下,人口容量具有相对确定性。

衔接一 必修第二册教材图1.22变式

资源、环境对人口数量的支撑能力是有限度的,如图为人口数量增长和资源环境承载力关系图。读图,完成1~2题。

1.制约资源环境承载力的最主要因素是( )

A.自然资源状况 B.社会经济状况

C.人均消费水平 D.科技发展水平

2.人口暴跌后重新建立的资源环境承载力较低的原因是( )

A.自然资源数量减少 B.区域人口数量外流

C.人均消费水平提高 D.科技发展水平提高

√

√

1.A 2.A [第1题,结合所学知识可知,制约资源环境承载力的最主要因素是自然资源状况,A正确;社会经济状况、人均消费水平、科技发展水平均不是最主要的因素,B、C、D错误。

第2题,资源、环境对人口数量的支撑能力是有限度的。读图可知,人口暴跌的原因是人口对资源的需求超过了资源环境承载力,而制约资源环境承载力的最主要因素是自然资源数量,所以人口暴跌后重新建立的资源环境承载力较低的原因是自然资源数量减少,A正确;区域人口数量外流不会影响资源环境承载力,B错误;人均消费水平提高不是最主要的原因,C错误;科技发展水平提高会使资源环境承载力高,D错误。]

衔接二 必修第二册教材图1.24变式

下表为某岛国人口容量数据,下图为该国不同人口增长方式示意图。据此完成3~5题。

某岛国环境与人口信息

最多能供养的人口数量 45万

最适宜供养的人口数量 25万

2006年实际供养的人口数量 30万

2010年供养的人口数量 35万

3.表中反映环境承载力的数据是( )

A.25万 B.30万 C.35万 D.45万

4.影响环境人口容量的首要因素是( )

A.居民的膳食结构

B.当地的经济、文化等方面的消费水平

C.一个地区的资源状况

D.社会的生活习惯与习俗等

√

√

5.下列人口容量的叙述符合“乐观派”的观点的是( )

A.现代科技的发展还不能解决人口过多带来的环境问题

B.世界人口进一步增长,人与环境的关系将进一步恶化

C.未来世界的人口不会达到地球环境人口容量的极限值

D.当今世界的人口已经达到地球环境人口容量的极限值

√

3.D 4.C 5.C [第3题,环境承载力是一个国家或地区的最大人口数量,从表中看,该岛国最多能供养45万人,D正确。

第4题,人类的生存条件在很大程度上取决于资源状况,因而资源是制约环境人口容量的首要因素,C正确;居民的膳食结构,当地的经济、文化等方面的消费水平和社会的生活习惯与习俗等对环境人口容量也有影响,但不是首要因素,A、B、D错误。

第5题,现代科技的发展还不能解决人口数量过多带来的环境问题;世界人口数量进一步增长,人与环境的关系将进一步恶化;当今世界的人口数量已经达到地球环境人口容量的极限值,都是“悲观派”的观点,A、B、D不符合题意;未来世界的人口数量不会达到地球环境人口容量的极限值,是“乐观派”的观点,C符合题意。]

(2021·北京卷)M县在制定县域内精准扶贫方案时,规划将某个村实行生态搬迁。读图,完成(1)~(2)题。

(1)考虑环境承载力等因素,该村最适宜选址在( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

(2)搬迁后,该村适宜重点开展的生产经营活动是( )

A.开采矿山 B.放养牛羊

C.种植棉花 D.水上漂流

√

√

【解题导引】

(1)M县区域内的村庄搬迁→甲、丙、丁三地比较→甲地附近有时令河,且绿洲面积大、数量多→环境承载力大→适合生态搬迁选址

(2)该区域河流为时令河→气候干旱→多荒漠景观→绿洲面积较大→可适当开垦种植棉花

影响M县资源环境承载力的主导因素是什么?说出判断理由。

[提示] 水资源。理由:M县河流为时令河,说明位于西北内陆地区,水资源是影响M县资源环境承载力的主导因素。

视角一 人口容量的特点

(2024·沧州一模)第七次全国人口普查数据显示,西藏自治区常住人口总量为364.81万,但人口增长区域差异显著,人口密度发生改变。右图为第七次人口普查西藏自治区人口密度图。读图,完成1~2题。

1.西藏自治区人口密度的分布特点有( )

①东南部大于西北部 ②西部大于东部 ③以拉萨为中心向四周递减 ④西部最小,东部最大

A.①② B.③④

C.①③ D.②④

2.西藏自治区环境承载力最小的市(区)是( )

A.阿里地区 B.那曲市

C.林芝市 D.日喀则市

√

√

1.C 2.A [第1题,读图可知,西藏自治区人口密度总体东南部大于西北部,①正确,②错误;以拉萨为中心向四周递减,③正确;西部的阿里地区最小,中部的拉萨市人口密度最大,④错误。综上所述,C正确。

第2题,结合所学知识可知,阿里地区位于西藏自治区的西北部,气候较其他区域高寒,且人口密度较其他地区要小得多,说明资源环境承载力低,A正确;那曲市、林芝市、日喀则市人口密度都较阿里地区高,环境承载力较阿里地区大,B、C、D错误。]

视角二 人口容量的影响因素

(2024·沈阳三模)“三生空间”复合系统即生态、生活、生产三者合而为一的系统。其中生态空间是资源子系统,生产空间是经济子系统,生活空间是社会子系统。它们彼此相互联系,共同影响着人口容量。右图是我国某市“三生空间”复合系统与人口容量体系图。读图,完成3~4题。

3.对人口容量起决定性作用的是( )

A.生态空间 B.生产空间

C.生活空间 D.社会系统

4.若该市生产空间人口容量大于生活空间人口容量,则其最可能是( )

A.深圳 B.上海 C.天津 D.哈尔滨

√

√

3.A 4.D [第3题,“三生空间”复合系统中生态空间人口容量为支持层,且生态空间人口容量由资源决定,再结合影响人口容量的因素知识可知,自然资源是制约人口容量的首要因素,因此生态空间对人口容量起决定性作用,A正确。

第4题,当生产空间人口容量大于生活空间人口容量即经济子系统大于社会子系统,说明当地基础产业完善,但人口少,还可以适当迁入人口,深圳、上海和天津都位于我国经济发达地区,人口密集,而哈尔滨位于我国东北地区,人口密度相对小,需要人口迁入以发展经济,D正确。]

(建议用时:30分钟,分值:53分)

一、选择题(共7小题,每小题3分,共21分。每个小题只有一个选项符合题目要求)

(2024·榆林二模)右图示意我国某省份

人口密度。根据人口学家预测,该省的环境

人口容量呈上升趋势。读图,完成1~2题。

课时数智作业(三十六) 人口分布与人口容量

1.该省中部人口密度较高的主要影响因素是( )

①植被 ②水源 ③交通 ④地形

A.①② B.①③ C.③④ D.②④

2.根据人口学家预测,该省的环境人口容量呈上升趋势,其根本原因是( )

A.草原环境转好 B.交通条件完善

C.科技水平提升 D.能源开发增强

√

√

1.D 2.C [第1题,根据经纬度位置和轮廓图可知,该省为陕西省,该省中部地形平坦,有多条河流经过,农业发展条件优越,人口密度较高,②④正确;植被对该地人口密度影响较小,①错误;交通条件不是该地人口密度主要的影响因素,③错误。综上所述,故选D。

第2题,该省的植被类型以落叶阔叶林为主,草原面积分布较小,A错误;交通条件完善有利于物资的运输,但不是根本原因,B错误;科技水平提高,提高资源的利用率,利于增加当地的资源总量,人口容量上升,C正确;能源开发增强利于增加能源总量,但不是人口容量上升的根本原因,D错误。]

(2024·萍乡二模)新型城镇化背景之下,“胡焕庸线”两侧人口密度呈现新态势。下表示意多因子对“胡焕庸线”两侧城市人口密度变化的影响力指数。据此完成3~4题。

区域因子 城市规模 城市群类型 行政等级

全国 0.286 0.042 0.041

东南半壁 0.283 0.037 0.046

西北半壁 0.487 0.046 0.516

3.新型城镇化背景下,“胡焕庸线”两侧城市人口密度变化( )

①主要受人口的机械变动影响 ②主要受人口的自然变动影响 ③西北半壁更能反映全国规律 ④东南半壁更能反映全国规律

A.①③ B.①④

C.②③ D.②④

√

4.行政等级对东南半壁人口密度变化影响较小,是因为东南半壁与西北半壁相比( )

A.省会辐射能力较弱 B.省会环境质量较差

C.大型城市数量更多 D.城市群类型更多元

√

3.B 4.C [第3题,新型城镇化背景下,我国城乡、城际人口流动量大,人口机械变动对城市人口密度影响巨大,而人口自然变动变化较缓慢,对城市人口密度变化影响较弱,①正确,②错误;各项因子对东南半壁城市人口密度的影响力与全国城市人口密度的影响力数值相近,说明东南半壁城市人口密度变化更能反映全国规律,④正确,③错误。综上所述,故选B。

第4题,东南半壁城市规模影响大于行政等级,说明大城市数量多,省会的吸引力相对较低,人们更愿意迁入大城市,行政等级影响力低;西北半壁大城市数量少,行政中心相对规模大,吸引力高,行政等级影响力高,C正确;东南半壁省会的辐射能力更强,A错误;由表中数据可知,影响人口密度变化的主要因素是经济而非环境质量,B错误;城市群类型对行政中心的影响不大,D错误。]

(2025·山西模拟)新疆维吾尔自治区为典型的温带大陆性气候,昼夜温差大,干旱少雨,植被稀少,生态环境极为脆弱。2019年新疆城镇化率为51.87%,城镇化进程的加快

对区域地理环境发展产生重大影响。右

图为新疆维吾尔自治区91个县域城市人

口分布洛伦兹曲线(即区域人口累计百分

比对应的土地面积累计百分比的点所组

成的曲线)示意图。读图,完成5~7题。

5.新疆维吾尔自治区县域( )

①城市人口空间分布均匀 ②城市人口空间分布不均 ③城市空间分布集中 ④城市空间分布较分散

A.①③ B.①④ C.②④ D.②③

6.新疆维吾尔自治区县域人口密度最高的地区最可能是( )

A.天山山脉 B.塔里木盆地

C.阿尔泰山脉 D.准噶尔盆地

√

√

7.随着工业化与城镇化进程的快速推进,新疆维吾尔自治区县域

( )

A.城镇人口容量扩大 B.生态环境压力减轻

C.农业人口大量剩余 D.城市竞争力明显减弱

√

5.C 6.D 7.A [第5题,根据图示信息可知,新疆维吾尔自治区县域人口分布洛伦兹曲线先急剧升高后缓慢升高,斜率发生明显变化,说明新疆维吾尔自治区县域城市人口空间分布不均,城市空间分布较分散,②④正确,①③错误。综上所述,故选C。

第6题,新疆维吾尔自治区县域人口密度最高的地区最可能是准噶尔盆地,因为准噶尔盆地的水源比较充足,农业发达,人口密度大,D正确;天山山脉和阿尔泰山脉海拔较高,气温较低,不适宜人类活动,A、C错误;塔里木盆地以温带大陆性气候为主,降水较少,水资源短缺,不适宜人类活动,B错误。

第7题,随着工业化与城镇化进程的快速推进,新疆维吾尔自治区县域经济发展水平提高,城镇人口容量扩大,A正确;人口数量增多会导致生态环境压力增大,B错误;农业人口大量转移,C错误;城镇化水平提高,城市竞争力明显增强,D错误。]

二、非选择题(共2小题,共32分)

8.(2025·菏泽模拟)阅读图文材料,回答下列问题。(18分)

秘鲁位于南美洲西岸,地形分三部分,中部山地高原区(主要为安第斯山脉中段,富森林资源以及铜、锡、银、金、铂、锂、锌、铋、钒、钨、硝等矿产资源)、西部沿海区和东部亚马孙河上游流域,自然环境差异较大。右图示意秘鲁主要山脉河流分布。

(1)比较秘鲁境内沿12°S纬线安第斯山脉东西两坡年降水量的差异,并分析原因。(6分)

(2)描述秘鲁境内安第斯山脉西侧的水系特征。(6分)

(3)推测秘鲁境内安第斯山脉东西两侧人口密度差异,并简述自然原因。(6分)

[解析] 第(1)题,根据秘鲁所处的纬度位置和海陆位置分析可知,秘鲁盛行东南信风,而安第斯山脉自西北向东南穿过该国,使该国东部山地成为迎风坡,来自大西洋的东南信风较为湿润,受到山地的阻挡而抬升,使得安第斯山脉东坡降水较为丰富,年降水量较大;而安第斯山脉西坡为背风坡,盛行下沉气流,不易形成降水;安第斯山脉西坡濒临太平洋,沿岸有秘鲁寒流流经,寒流对沿岸气候具有降温减湿的作用,使得安第斯山脉西坡年降水量较少。

第(2)题,读图可知,由于安第斯山脉距离太平洋较近,故安第斯山脉西侧的河流流程较短、支流较少且流域面积较小;由于秘鲁境内的安第斯山脉为西北—东南走向,使得安第斯山脉西坡的河流多向西注入太平洋;由于安第斯山脉西坡距离太平洋较近,平原多分布在沿海的狭长地带,使得河流很快注入海洋且难以汇聚,造成该地区河网密度较小。

第(3)题,由于秘鲁沿岸地区有秘鲁寒流流经,该洋流属于上升流,深层海水在上泛过程中携带了丰富的营养盐类,浮游生物较为丰富,吸引鱼群聚集从而形成渔场,由此可知该国西部沿海地区渔业资源丰富,吸引众多人口在此定居进行渔业资源的开发;该国西部地区距离矿产资源较为丰富的安第斯山脉较近,矿产资源的开发吸引了众多人口在该国西部地区定居;该国东部位于亚马孙平原,为热带雨林气候,全年高温多雨,气候湿热,不适合人类生存,所以该国东部人口密度较小,而西部人口密度较大。

[答案] (1)东坡多,西坡少。原因:秘鲁盛行东南信风,高大的安第斯山脉阻挡东南信风,使得山地东坡成为迎风坡,多地形雨,年降水量较多;山地西坡成为背风坡,同时受寒流降温减湿的影响,年降水量较少。

(2)河流流程短,多向西流;支流少,流域面积小;河网密度小。

(3)东部人口密度小,西部人口密度大。自然原因:西部沿海渔业资源丰富,临近矿产资源丰富的山区;东部为热带雨林气候,气候湿热,人口稀少。

9.阅读材料,回答下列问题。(14分)

材料一 下图为宁夏回族自治区政区图。

材料二 宁夏回族自治区面积、人口统计表(数据截至2019年12月)。

地级市 银川市 石嘴山市 中卫市 固原市 吴忠市

面积 (平方千米) 9 025.4 5 310.0 17 441.6 10 541.4 21 400.0

人口(万人) 229.31 80.59 117.46 125.05 142.25

材料三 “西海固”是西吉、海原和固原首字的简称,地处宁夏南部山区,是革命老区、贫困山区和少数民族聚居区,是国家确定的14个集中连片特困地区之一。该区域山大沟深,年均降水量仅300 mm,蒸发量却在200 mm以上。1972年,西海固地区被联合国世界粮食计划署确定为全球最不适宜人类居住的地区之一。1982年,宁夏开始实施生态移民工程,将居住在西海固生态环境日益恶化地区的居民,分期分批迁移到生态环境和生存环境相对良好的宁夏北部。2020年11月16日,宁夏回族自治区政府宣布固原市西吉县退出贫困县序列,这标志着曾有“苦甲天下”之称的西海固地区全部“摘帽”,从此告别绝对贫困。

(1)概述宁夏人口的空间分布特点。(4分)

(2)西海固地区资源环境承载力较低,分析其自然成因。(4分)

(3)说明西海固“生态移民”迁入地应具备的条件。(6分)

[解析] 第(1)题,根据材料一的政区图和材料二的表格数据可知,宁夏人口分布不均,人口稠密区集中分布在北部,南部人口相对稀疏。

第(2)题,根据材料三“1972年,西海固地区被联合国世界粮食计划署确定为全球最不适宜人类居住的地区之一”可知,西海固的资源环境承载力低。从材料三中“该区域山大沟深,年均降水量仅300 mm,蒸发量却在200 mm以上”可知,资源环境承载力低的自然原因是山大沟深,地形崎岖;降水量小,蒸发量大,气候干旱,水资源短缺。

第(3)题,由材料三可知,西海固的生态移民要规避迁出地“山大沟深、降水少”的地理环境,所以作为迁入地,应该拥有适合人类生存发展的自然条件和社会经济条件。西海固地区气候干旱,耕地较少,故迁入地应该是一个气候适宜、水资源丰富且土地资源丰富的地区;同时,经济水平较高才能为移民提供更多的就业机会;由于西海固居民以少数民族为主,风俗习惯可能与一般地区有差异,故迁入地最好与西海固地区风俗习惯相似,以帮助移民更好地适应新生活。

[答案] (1)人口空间分布不均衡,南部人口相对稀疏,北部人口相对稠密。

(2)地形崎岖,气候干旱,水资源短缺。

(3)水资源、土地(耕地)资源较丰富;人口密度较小,经济发展水平较高,就业机会较多;风俗习惯相近。

谢 谢 !

第二部分 人文地理

第八章 人口

第二部分 人文地理

考试要求

运用资料,描述人口分布、迁移的特点及其影响因素,并结合实例,解释区域资源环境承载力、人口合理容量。

第二部分 人文地理

四层考查

【必备知识】 人口分布;人口迁移;区域资源环境承载力;人口合理容量。

【关键能力】 观察、描述人口分布的空间格局,综合分析影响人口分布的地理因素;描述、分析人口迁移的特点及原因;辨析、比较区域资源环境承载力和人口合理容量的区别;培养空间想象能力、归纳概括能力、演绎推理能力、辩证思维能力。

第二部分 人文地理

四层考查

【学科素养】 能够从区域空间格局的视角,认识人口分布的特点;从区域空间联系的视角,认识人口迁移的方向;能够从地理要素综合的角度,分析和说明区域人口分布差异、人口迁移的原因。

【核心价值】 能够从“人地协调”的视角,认识人口合理容量与人口问题,树立正确的人口观、环境观、发展观。

第二部分 人文地理

课时36 人口分布与人口容量

考点1 人口分布

任务——分析并掌握世界人口的分布特点和规律

1.读世界人口分布图,完成下列问题。

(1)总结:世界人口的分布规律。

①从半球看:集中在______;②从纬度看:集中在中低纬地区;③从距海远近看:多分布在________;④从海拔看:多分布在_______________________。

(2)填写:字母代表的人口稠密区。

A:__________;B:________;C:________。

北半球

沿海地区

海拔500米以下的低平地区

东亚、南亚

欧洲西部

北美东部

(3)连线:将下列字母代表的人口稀少区正确连线。

2.填空:认识影响人口分布的因素。

(1)自然因素:________________等。

(2)人文因素:________________等。

气候、地形、水源

经济、社会、历史

衔接一 必修第二册教材图1.2、图1.3、图1.6变式

读世界不同海拔人口分布示意图及世界不同纬度人口分布示意图,完成1~2题。

1.世界人口主要分布在( )

A.热带平原地区 B.温带沿海地区

C.寒带内陆地区 D.高原地区

2.以下地区人口稠密的是( )

A.南极半岛 B.湄公河三角洲

C.亚马孙平原 D.撒哈拉沙漠

√

√

1.B 2.B [第1题,读图可知,世界人口主要集中在海拔0~200米的平原地区,同时人口主要集中在20°~40°的中低纬度地区,世界人口主要分布在温和湿润的平原地带,因此温带沿海地区是世界人口的主要分布地带,B正确。

第2题,南极半岛为极地气候,寒冷干燥,人口稀少,A错误;亚马孙平原为热带雨林气候,气候湿热,人口稀少,C错误;撒哈拉沙漠为热带沙漠气候,炎热干燥,人口稀少,D错误;湄公河三角洲为热带季风气候,适合人类居住,人口稠密,B正确。]

衔接二 必修第二册教材活动变式

芬兰(如图)位于欧洲北部,濒临芬兰湾,人口约550万(2015年)。首都赫尔辛基是芬兰最重要的经济、文化、科技中心,也是欧洲发展最快的城市之一。赫尔辛基及其周边城镇的人口约为140万。读图,完成3~4题。

3.关于芬兰人口分布描述正确的是( )

A.人口分布比较均匀

B.南部较少,北部较多

C.主要分布在较低纬度

D.平原较少,丘陵较多

4.赫尔辛基及其周边城镇人口较集中的影响因素不包括( )

A.科技 B.政治 C.经济 D.矿产

√

√

3.C 4.D [第3题,读图,结合“90%人口分布北界”可知,芬兰人口分布不均,南部较多,北部较少,A、B错误;人口分布于南部平原较多,北部丘陵较少,D错误;主要分布在较低纬度、气候温和地区,C正确。

第4题,根据材料“首都赫尔辛基是芬兰最重要的经济、文化、科技中心,也是欧洲发展最快的城市之一”可知,人口集中在赫尔辛基及其周边城镇的影响因素包括政治、经济、文化、科技,但不包括矿产,D正确。]

1.影响人口分布的因素

影响因素 人口分布 原因

自然因素 地形 全世界近80%的人口居住在海拔500米以下的低平地区 人类的工农业生产活动多集中在平原地区

气候 北半球中、低纬度的沿海地区 气候温和湿润,适宜人类居住和农业生产

影响因素 人口分布 原因

自然因素 水源 人口分布在很大程度上取决于水源分布 人类逐水而居

土壤 土壤肥沃的地区人口密度较大 土壤的自然肥力和耕作性能不同,开发利用程度不同

矿产 矿产资源开发区人口稠密 矿产的开采提供了较多的就业机会

影响因素 人口分布 原因

人文因素 生产力水平和社会生产方式 农业发达地区人口稠密 以农业经济为主

人口迅速向城镇聚集 工业化带动城镇化

经济发展水平较高的地区人口稠密 生产力的发展,科技与管理技术的进步

影响因素 人口分布 原因

人文因素 交通运输条件 交通便利的地区人口稠密 交通对区域经济的发展起重要作用

政治、军事、历史、文化 人口大规模移动导致人口分布的变化 战争、宗教信仰、文化习俗、政策和历史等

2.人口增长状况也会影响人口分布状况

经济因素 一般来说,经济发达或发展速度较快的地区,对人口具有吸引力和凝聚力,人口机械增长为正值;相反,经济落后或经济发展速度缓慢的地区,对人口会产生排斥力和离散力,人口机械增长一般为负值,进而影响人口分布的变化

文化因素 这一因素主要通过影响人们的生育观念来影响人口的自然增长,进而影响人口密度变化

医疗卫生因素 医学的进步和医疗卫生事业的发展对人口出生率和死亡率有着直接影响

政策 因素 一个国家或地区的生育政策和移民政策直接影响该国家或地区的人口增长率,如我国实施一对夫妇可以生育三个子女的政策,有利于促进人口的自然增长

(2023·浙江1月卷)中亚是“丝绸之路经济带”的重要节点。近年来经济发展迅速,人口增长明显,但人口分布的空间格局基本不变。下图为中亚五国地形及各国人口、面积柱状图。据此完成(1)~(2)题。

(1)下列中亚国家中,人口密度最小的是( )

A.土库曼斯坦 B.哈萨克斯坦

C.吉尔吉斯斯坦 D.塔吉克斯坦

(2)影响中亚东南部地区人口较密集的主要自然因素是( )

A.热量 B.矿产

C.水源 D.土壤

√

√

【解题导引】

(1)图文信息→读出四国领土面积和人口数量→分别计算四国的人口密度→通过比较得出结论

(2)中亚地区东南部→靠近山地高原→受地形抬升形成山地降水→有山地冰川分布→为部分内流河发源地→水资源成为影响人口分布的主要因素

中亚东南部地区的人口多分布在什么地方?原因是什么?

[提示] 主要分布在河流沿岸附近或山麓的绿洲地带。原因:该地位于温带大陆性气候区,气候干旱,水源成为影响人口分布的主要因素,河流沿岸附近或山麓的绿洲地带,因河流流经或有山地冰雪融水和山地降水补给,水资源相对丰富。

视角一 区域人口分布特点

(2025·佛山模拟)荒野地是无永久性人类居住和人类活动的地区。它是由原生栖息地和物种组成的足够大的生态功能区。下图示意我国2020年荒野地的主要分布省份。读图,完成1~2题。

1.以下不能作为识别荒野地的依据是( )

A.土地利用方式 B.植被分布类型

C.夜间灯光强度 D.交通路线密度

2.根据现状判断人口可居住空间集聚度最高的省级行政区是( )

A.新疆 B.西藏 C.青海 D.内蒙古

√

√

1.B 2.C [第1题,荒野地中无永久性人类居住和人类活动。土地利用方式能够体现人类活动,可以作为识别荒野地的依据,A错误;植被分布类型受人类活动影响很小,不能作为识别荒野地的依据,B正确;夜间灯光强度体现人类活动强度,可以作为识别荒野地的依据,C错误;交通路线密度大小能够反映人类活动的强度,可以作为识别荒野地的依据,D错误。

第2题,判读人口可居住空间集聚度的高低,只需要知道荒野地面积占该省区省域面积的比例大小即可,荒野地面积占比越大,说明人口可居住空间占比就越小,人口集聚度就越高。读图可知,青海省的荒野地面积占比最高,所以青海省人口可居住空间的集聚度最高。]

视角二 影响人口分布的因素

(2024·枣庄模拟)西藏自治区的“一江两河”地区指雅鲁藏布江及其支流年楚河和拉萨河中部流域,位于青藏高原的南部。下图示意该区域不同海拔人口分布。读图,完成3~5题。

3.下列选项中,人口聚居地面积最大的是( )

A.3 500~3 599米

B.3 600~3 699米

C.3 700~3 799米

D.3 800~3 899米

√

4.“一江两河”地区人口分布差异的根本原因是( )

A.地势高低 B.气温高低

C.植被多少 D.降水多少

5.该地区3 500~3 599米最可能( )

A.炎热潮湿 B.寒冷干燥

C.谷宽地平 D.坡陡地狭

√

√

3.D 4.A 5.D [第3题,区域人口总数为区域聚居地面积和人口密度的乘积。比较图中不同海拔的人口密度和人口总数,结合区域聚居地面积=区域人口总数÷人口密度计算可知,3 500~

3 599米人口聚居地面积约为1 000平方千米; 3 600~3 699米人口聚居地面积约为1 000平方千米;3 700~3 799米人口聚居地面积约为

1 000平方千米;3 800~3 899米人口聚居地面积约为2 000平方千米,故3 800~3 899米处人口聚居地面积最大。

第4题,区域内人口分布数量的多少,受地势、气候、水源、土壤、植被等多种因素影响,但地势高低和起伏状况决定了其他要素的形成,所以“一江两河”地区人口分布差异的根本原因是地势高低,A正确。

第5题,3 500~3 599米在图示区域人口密度和人口总数相对较少,该区间在图示区域内海拔最低,水热条件应相对较好,不可能因炎热潮湿或寒冷干燥而人口分布少,A、B错误;若该区间谷宽地平,人口分布密度应较大,C错误;因处于“一江两河”地区,最可能是该区间为临江地区,山坡陡峭、地域狭小,使人口分布密度小、总数少,D正确。]

考点2 人口容量

任务——比较分析区域资源环境承载力与人口容量的区别和联系

1.简答:什么是区域资源环境承载力?

[提示] 在保证资源合理开发利用和保护良好生态环境的前提下,区域的资源环境条件所能承载的人口数量。

2.填表:理解影响资源环境承载力的因素。

因素 相关性 影响

资源 正相关 是影响资源环境承载力的主要因素。资源越丰富,资源环境承载力越__;资源越贫乏,资源环境承载力越__

科技发展水平 正相关 科技发展水平越高,资源环境承载力越__;科技发展水平越低,资源环境承载力越__

大

小

大

小

因素 相关性 影响

经济发达 程度 正相关 经济越发达,资源环境承载力越大;经济越落后,资源环境承载力越小

地区的对外开放程度 正相关 地区的对外开放程度越高,资源环境承载力越大;地区的对外开放程度越低,资源环境承载力越小

因素 相关性 影响

人口受教育水平 正相关 人口受教育水平越高,资源环境承载力越大;人口受教育水平越低,资源环境承载力越小

消费水平 负相关 消费水平越高,资源环境承载力越__;消费水平越低,资源环境承载力越__

小

大

3.填表:认识人口合理容量。

定义 按照合理的________,保障健康生活的水平,同时又在不妨碍未来人口生活质量的前提下,一个国家或地区______的人口数量

意义 对于制定一个地区或一个国家的________和人口政策有着重要意义

措施 倡导各国政府,尤其是发展中国家要尽最大可能把人口控制在合理的规模之内;建立公平的国际秩序

生活方式

最适宜

人口战略

4.辨析:区域资源环境承载力与人口合理容量的联系。

(1)某一地区区域资源环境承载力>人口合理容量。

(2)二者的共同点是在不同的历史时期,人口容量具有不确定性;在具体时期,制约因素相对稳定的情况下,人口容量具有相对确定性。

衔接一 必修第二册教材图1.22变式

资源、环境对人口数量的支撑能力是有限度的,如图为人口数量增长和资源环境承载力关系图。读图,完成1~2题。

1.制约资源环境承载力的最主要因素是( )

A.自然资源状况 B.社会经济状况

C.人均消费水平 D.科技发展水平

2.人口暴跌后重新建立的资源环境承载力较低的原因是( )

A.自然资源数量减少 B.区域人口数量外流

C.人均消费水平提高 D.科技发展水平提高

√

√

1.A 2.A [第1题,结合所学知识可知,制约资源环境承载力的最主要因素是自然资源状况,A正确;社会经济状况、人均消费水平、科技发展水平均不是最主要的因素,B、C、D错误。

第2题,资源、环境对人口数量的支撑能力是有限度的。读图可知,人口暴跌的原因是人口对资源的需求超过了资源环境承载力,而制约资源环境承载力的最主要因素是自然资源数量,所以人口暴跌后重新建立的资源环境承载力较低的原因是自然资源数量减少,A正确;区域人口数量外流不会影响资源环境承载力,B错误;人均消费水平提高不是最主要的原因,C错误;科技发展水平提高会使资源环境承载力高,D错误。]

衔接二 必修第二册教材图1.24变式

下表为某岛国人口容量数据,下图为该国不同人口增长方式示意图。据此完成3~5题。

某岛国环境与人口信息

最多能供养的人口数量 45万

最适宜供养的人口数量 25万

2006年实际供养的人口数量 30万

2010年供养的人口数量 35万

3.表中反映环境承载力的数据是( )

A.25万 B.30万 C.35万 D.45万

4.影响环境人口容量的首要因素是( )

A.居民的膳食结构

B.当地的经济、文化等方面的消费水平

C.一个地区的资源状况

D.社会的生活习惯与习俗等

√

√

5.下列人口容量的叙述符合“乐观派”的观点的是( )

A.现代科技的发展还不能解决人口过多带来的环境问题

B.世界人口进一步增长,人与环境的关系将进一步恶化

C.未来世界的人口不会达到地球环境人口容量的极限值

D.当今世界的人口已经达到地球环境人口容量的极限值

√

3.D 4.C 5.C [第3题,环境承载力是一个国家或地区的最大人口数量,从表中看,该岛国最多能供养45万人,D正确。

第4题,人类的生存条件在很大程度上取决于资源状况,因而资源是制约环境人口容量的首要因素,C正确;居民的膳食结构,当地的经济、文化等方面的消费水平和社会的生活习惯与习俗等对环境人口容量也有影响,但不是首要因素,A、B、D错误。

第5题,现代科技的发展还不能解决人口数量过多带来的环境问题;世界人口数量进一步增长,人与环境的关系将进一步恶化;当今世界的人口数量已经达到地球环境人口容量的极限值,都是“悲观派”的观点,A、B、D不符合题意;未来世界的人口数量不会达到地球环境人口容量的极限值,是“乐观派”的观点,C符合题意。]

(2021·北京卷)M县在制定县域内精准扶贫方案时,规划将某个村实行生态搬迁。读图,完成(1)~(2)题。

(1)考虑环境承载力等因素,该村最适宜选址在( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

(2)搬迁后,该村适宜重点开展的生产经营活动是( )

A.开采矿山 B.放养牛羊

C.种植棉花 D.水上漂流

√

√

【解题导引】

(1)M县区域内的村庄搬迁→甲、丙、丁三地比较→甲地附近有时令河,且绿洲面积大、数量多→环境承载力大→适合生态搬迁选址

(2)该区域河流为时令河→气候干旱→多荒漠景观→绿洲面积较大→可适当开垦种植棉花

影响M县资源环境承载力的主导因素是什么?说出判断理由。

[提示] 水资源。理由:M县河流为时令河,说明位于西北内陆地区,水资源是影响M县资源环境承载力的主导因素。

视角一 人口容量的特点

(2024·沧州一模)第七次全国人口普查数据显示,西藏自治区常住人口总量为364.81万,但人口增长区域差异显著,人口密度发生改变。右图为第七次人口普查西藏自治区人口密度图。读图,完成1~2题。

1.西藏自治区人口密度的分布特点有( )

①东南部大于西北部 ②西部大于东部 ③以拉萨为中心向四周递减 ④西部最小,东部最大

A.①② B.③④

C.①③ D.②④

2.西藏自治区环境承载力最小的市(区)是( )

A.阿里地区 B.那曲市

C.林芝市 D.日喀则市

√

√

1.C 2.A [第1题,读图可知,西藏自治区人口密度总体东南部大于西北部,①正确,②错误;以拉萨为中心向四周递减,③正确;西部的阿里地区最小,中部的拉萨市人口密度最大,④错误。综上所述,C正确。

第2题,结合所学知识可知,阿里地区位于西藏自治区的西北部,气候较其他区域高寒,且人口密度较其他地区要小得多,说明资源环境承载力低,A正确;那曲市、林芝市、日喀则市人口密度都较阿里地区高,环境承载力较阿里地区大,B、C、D错误。]

视角二 人口容量的影响因素

(2024·沈阳三模)“三生空间”复合系统即生态、生活、生产三者合而为一的系统。其中生态空间是资源子系统,生产空间是经济子系统,生活空间是社会子系统。它们彼此相互联系,共同影响着人口容量。右图是我国某市“三生空间”复合系统与人口容量体系图。读图,完成3~4题。

3.对人口容量起决定性作用的是( )

A.生态空间 B.生产空间

C.生活空间 D.社会系统

4.若该市生产空间人口容量大于生活空间人口容量,则其最可能是( )

A.深圳 B.上海 C.天津 D.哈尔滨

√

√

3.A 4.D [第3题,“三生空间”复合系统中生态空间人口容量为支持层,且生态空间人口容量由资源决定,再结合影响人口容量的因素知识可知,自然资源是制约人口容量的首要因素,因此生态空间对人口容量起决定性作用,A正确。

第4题,当生产空间人口容量大于生活空间人口容量即经济子系统大于社会子系统,说明当地基础产业完善,但人口少,还可以适当迁入人口,深圳、上海和天津都位于我国经济发达地区,人口密集,而哈尔滨位于我国东北地区,人口密度相对小,需要人口迁入以发展经济,D正确。]

(建议用时:30分钟,分值:53分)

一、选择题(共7小题,每小题3分,共21分。每个小题只有一个选项符合题目要求)

(2024·榆林二模)右图示意我国某省份

人口密度。根据人口学家预测,该省的环境

人口容量呈上升趋势。读图,完成1~2题。

课时数智作业(三十六) 人口分布与人口容量

1.该省中部人口密度较高的主要影响因素是( )

①植被 ②水源 ③交通 ④地形

A.①② B.①③ C.③④ D.②④

2.根据人口学家预测,该省的环境人口容量呈上升趋势,其根本原因是( )

A.草原环境转好 B.交通条件完善

C.科技水平提升 D.能源开发增强

√

√

1.D 2.C [第1题,根据经纬度位置和轮廓图可知,该省为陕西省,该省中部地形平坦,有多条河流经过,农业发展条件优越,人口密度较高,②④正确;植被对该地人口密度影响较小,①错误;交通条件不是该地人口密度主要的影响因素,③错误。综上所述,故选D。

第2题,该省的植被类型以落叶阔叶林为主,草原面积分布较小,A错误;交通条件完善有利于物资的运输,但不是根本原因,B错误;科技水平提高,提高资源的利用率,利于增加当地的资源总量,人口容量上升,C正确;能源开发增强利于增加能源总量,但不是人口容量上升的根本原因,D错误。]

(2024·萍乡二模)新型城镇化背景之下,“胡焕庸线”两侧人口密度呈现新态势。下表示意多因子对“胡焕庸线”两侧城市人口密度变化的影响力指数。据此完成3~4题。

区域因子 城市规模 城市群类型 行政等级

全国 0.286 0.042 0.041

东南半壁 0.283 0.037 0.046

西北半壁 0.487 0.046 0.516

3.新型城镇化背景下,“胡焕庸线”两侧城市人口密度变化( )

①主要受人口的机械变动影响 ②主要受人口的自然变动影响 ③西北半壁更能反映全国规律 ④东南半壁更能反映全国规律

A.①③ B.①④

C.②③ D.②④

√

4.行政等级对东南半壁人口密度变化影响较小,是因为东南半壁与西北半壁相比( )

A.省会辐射能力较弱 B.省会环境质量较差

C.大型城市数量更多 D.城市群类型更多元

√

3.B 4.C [第3题,新型城镇化背景下,我国城乡、城际人口流动量大,人口机械变动对城市人口密度影响巨大,而人口自然变动变化较缓慢,对城市人口密度变化影响较弱,①正确,②错误;各项因子对东南半壁城市人口密度的影响力与全国城市人口密度的影响力数值相近,说明东南半壁城市人口密度变化更能反映全国规律,④正确,③错误。综上所述,故选B。

第4题,东南半壁城市规模影响大于行政等级,说明大城市数量多,省会的吸引力相对较低,人们更愿意迁入大城市,行政等级影响力低;西北半壁大城市数量少,行政中心相对规模大,吸引力高,行政等级影响力高,C正确;东南半壁省会的辐射能力更强,A错误;由表中数据可知,影响人口密度变化的主要因素是经济而非环境质量,B错误;城市群类型对行政中心的影响不大,D错误。]

(2025·山西模拟)新疆维吾尔自治区为典型的温带大陆性气候,昼夜温差大,干旱少雨,植被稀少,生态环境极为脆弱。2019年新疆城镇化率为51.87%,城镇化进程的加快

对区域地理环境发展产生重大影响。右

图为新疆维吾尔自治区91个县域城市人

口分布洛伦兹曲线(即区域人口累计百分

比对应的土地面积累计百分比的点所组

成的曲线)示意图。读图,完成5~7题。

5.新疆维吾尔自治区县域( )

①城市人口空间分布均匀 ②城市人口空间分布不均 ③城市空间分布集中 ④城市空间分布较分散

A.①③ B.①④ C.②④ D.②③

6.新疆维吾尔自治区县域人口密度最高的地区最可能是( )

A.天山山脉 B.塔里木盆地

C.阿尔泰山脉 D.准噶尔盆地

√

√

7.随着工业化与城镇化进程的快速推进,新疆维吾尔自治区县域

( )

A.城镇人口容量扩大 B.生态环境压力减轻

C.农业人口大量剩余 D.城市竞争力明显减弱

√

5.C 6.D 7.A [第5题,根据图示信息可知,新疆维吾尔自治区县域人口分布洛伦兹曲线先急剧升高后缓慢升高,斜率发生明显变化,说明新疆维吾尔自治区县域城市人口空间分布不均,城市空间分布较分散,②④正确,①③错误。综上所述,故选C。

第6题,新疆维吾尔自治区县域人口密度最高的地区最可能是准噶尔盆地,因为准噶尔盆地的水源比较充足,农业发达,人口密度大,D正确;天山山脉和阿尔泰山脉海拔较高,气温较低,不适宜人类活动,A、C错误;塔里木盆地以温带大陆性气候为主,降水较少,水资源短缺,不适宜人类活动,B错误。

第7题,随着工业化与城镇化进程的快速推进,新疆维吾尔自治区县域经济发展水平提高,城镇人口容量扩大,A正确;人口数量增多会导致生态环境压力增大,B错误;农业人口大量转移,C错误;城镇化水平提高,城市竞争力明显增强,D错误。]

二、非选择题(共2小题,共32分)

8.(2025·菏泽模拟)阅读图文材料,回答下列问题。(18分)

秘鲁位于南美洲西岸,地形分三部分,中部山地高原区(主要为安第斯山脉中段,富森林资源以及铜、锡、银、金、铂、锂、锌、铋、钒、钨、硝等矿产资源)、西部沿海区和东部亚马孙河上游流域,自然环境差异较大。右图示意秘鲁主要山脉河流分布。

(1)比较秘鲁境内沿12°S纬线安第斯山脉东西两坡年降水量的差异,并分析原因。(6分)

(2)描述秘鲁境内安第斯山脉西侧的水系特征。(6分)

(3)推测秘鲁境内安第斯山脉东西两侧人口密度差异,并简述自然原因。(6分)

[解析] 第(1)题,根据秘鲁所处的纬度位置和海陆位置分析可知,秘鲁盛行东南信风,而安第斯山脉自西北向东南穿过该国,使该国东部山地成为迎风坡,来自大西洋的东南信风较为湿润,受到山地的阻挡而抬升,使得安第斯山脉东坡降水较为丰富,年降水量较大;而安第斯山脉西坡为背风坡,盛行下沉气流,不易形成降水;安第斯山脉西坡濒临太平洋,沿岸有秘鲁寒流流经,寒流对沿岸气候具有降温减湿的作用,使得安第斯山脉西坡年降水量较少。

第(2)题,读图可知,由于安第斯山脉距离太平洋较近,故安第斯山脉西侧的河流流程较短、支流较少且流域面积较小;由于秘鲁境内的安第斯山脉为西北—东南走向,使得安第斯山脉西坡的河流多向西注入太平洋;由于安第斯山脉西坡距离太平洋较近,平原多分布在沿海的狭长地带,使得河流很快注入海洋且难以汇聚,造成该地区河网密度较小。

第(3)题,由于秘鲁沿岸地区有秘鲁寒流流经,该洋流属于上升流,深层海水在上泛过程中携带了丰富的营养盐类,浮游生物较为丰富,吸引鱼群聚集从而形成渔场,由此可知该国西部沿海地区渔业资源丰富,吸引众多人口在此定居进行渔业资源的开发;该国西部地区距离矿产资源较为丰富的安第斯山脉较近,矿产资源的开发吸引了众多人口在该国西部地区定居;该国东部位于亚马孙平原,为热带雨林气候,全年高温多雨,气候湿热,不适合人类生存,所以该国东部人口密度较小,而西部人口密度较大。

[答案] (1)东坡多,西坡少。原因:秘鲁盛行东南信风,高大的安第斯山脉阻挡东南信风,使得山地东坡成为迎风坡,多地形雨,年降水量较多;山地西坡成为背风坡,同时受寒流降温减湿的影响,年降水量较少。

(2)河流流程短,多向西流;支流少,流域面积小;河网密度小。

(3)东部人口密度小,西部人口密度大。自然原因:西部沿海渔业资源丰富,临近矿产资源丰富的山区;东部为热带雨林气候,气候湿热,人口稀少。

9.阅读材料,回答下列问题。(14分)

材料一 下图为宁夏回族自治区政区图。

材料二 宁夏回族自治区面积、人口统计表(数据截至2019年12月)。

地级市 银川市 石嘴山市 中卫市 固原市 吴忠市

面积 (平方千米) 9 025.4 5 310.0 17 441.6 10 541.4 21 400.0

人口(万人) 229.31 80.59 117.46 125.05 142.25

材料三 “西海固”是西吉、海原和固原首字的简称,地处宁夏南部山区,是革命老区、贫困山区和少数民族聚居区,是国家确定的14个集中连片特困地区之一。该区域山大沟深,年均降水量仅300 mm,蒸发量却在200 mm以上。1972年,西海固地区被联合国世界粮食计划署确定为全球最不适宜人类居住的地区之一。1982年,宁夏开始实施生态移民工程,将居住在西海固生态环境日益恶化地区的居民,分期分批迁移到生态环境和生存环境相对良好的宁夏北部。2020年11月16日,宁夏回族自治区政府宣布固原市西吉县退出贫困县序列,这标志着曾有“苦甲天下”之称的西海固地区全部“摘帽”,从此告别绝对贫困。

(1)概述宁夏人口的空间分布特点。(4分)

(2)西海固地区资源环境承载力较低,分析其自然成因。(4分)

(3)说明西海固“生态移民”迁入地应具备的条件。(6分)

[解析] 第(1)题,根据材料一的政区图和材料二的表格数据可知,宁夏人口分布不均,人口稠密区集中分布在北部,南部人口相对稀疏。

第(2)题,根据材料三“1972年,西海固地区被联合国世界粮食计划署确定为全球最不适宜人类居住的地区之一”可知,西海固的资源环境承载力低。从材料三中“该区域山大沟深,年均降水量仅300 mm,蒸发量却在200 mm以上”可知,资源环境承载力低的自然原因是山大沟深,地形崎岖;降水量小,蒸发量大,气候干旱,水资源短缺。

第(3)题,由材料三可知,西海固的生态移民要规避迁出地“山大沟深、降水少”的地理环境,所以作为迁入地,应该拥有适合人类生存发展的自然条件和社会经济条件。西海固地区气候干旱,耕地较少,故迁入地应该是一个气候适宜、水资源丰富且土地资源丰富的地区;同时,经济水平较高才能为移民提供更多的就业机会;由于西海固居民以少数民族为主,风俗习惯可能与一般地区有差异,故迁入地最好与西海固地区风俗习惯相似,以帮助移民更好地适应新生活。

[答案] (1)人口空间分布不均衡,南部人口相对稀疏,北部人口相对稠密。

(2)地形崎岖,气候干旱,水资源短缺。

(3)水资源、土地(耕地)资源较丰富;人口密度较小,经济发展水平较高,就业机会较多;风俗习惯相近。

谢 谢 !

同课章节目录