56 第二部分 第九章 课时38 乡村和城镇空间结构 课件《高考快车道》2026高考地理一轮总复习(人教版2019)

文档属性

| 名称 | 56 第二部分 第九章 课时38 乡村和城镇空间结构 课件《高考快车道》2026高考地理一轮总复习(人教版2019) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-12-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共99张PPT)

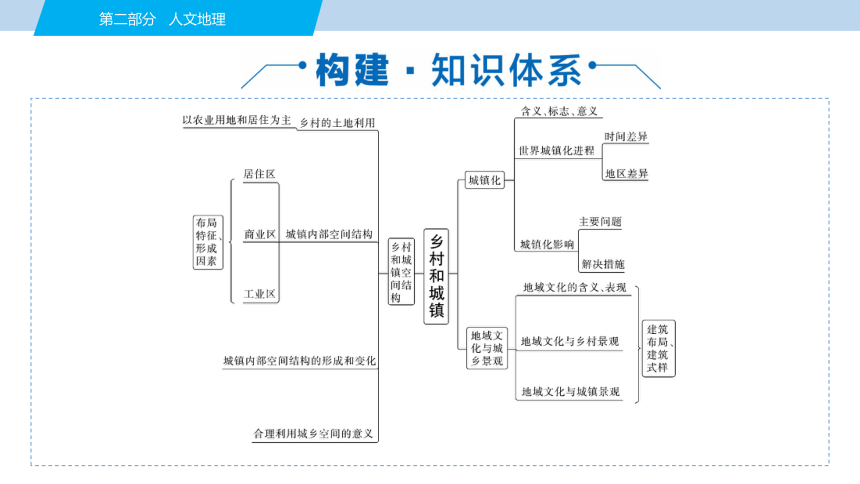

第二部分 人文地理

第九章 乡村和城镇

第二部分 人文地理

考试要求

1.结合实例,解释城镇和乡村内部的空间结构,说明合理利用城乡空间的意义。

2.运用资料,说明不同地区城镇化的过程和特点以及城镇化的利弊。

3.结合实例,说明地域文化在城乡景观上的体现。

第二部分 人文地理

四层考查

【必备知识】 城乡内部的空间结构;合理利用城乡空间的意义;城镇化的过程、特点及利弊;地域文化;城乡景观的特点。

【关键能力】 综合分析、比较、概括城乡空间结构特征、景观特征与差异,描述、分析城镇功能区空间动态过程及其原因;描述、分析、归纳城镇化动态过程及其规律,评估、说明城镇化的影响;培养空间想象能力、演绎推理能力、批判性思维能力。

第二部分 人文地理

四层考查

【学科素养】 能够从区域空间格局、空间联系的视角认识城乡功能区的分布与演化;能够从空间和时间综合的角度认识不同地区城镇化的过程;能够评析区域城镇化的利弊,解决城镇发展问题。

【核心价值】 能够从“人对地的影响”的视角认识合理利用城乡空间的意义,认识城镇化的利弊,树立正确的发展观。

第二部分 人文地理

课时38 乡村和城镇空间结构

考点1 乡村的土地利用与空间结构

任务——了解乡村土地利用状况

1.简答:乡村的土地利用主要有哪些类型?如何分布?

[提示] 以农业用地为主,可分为耕地、林地、草地、水域等不同类型。一般分布在村落的周围。

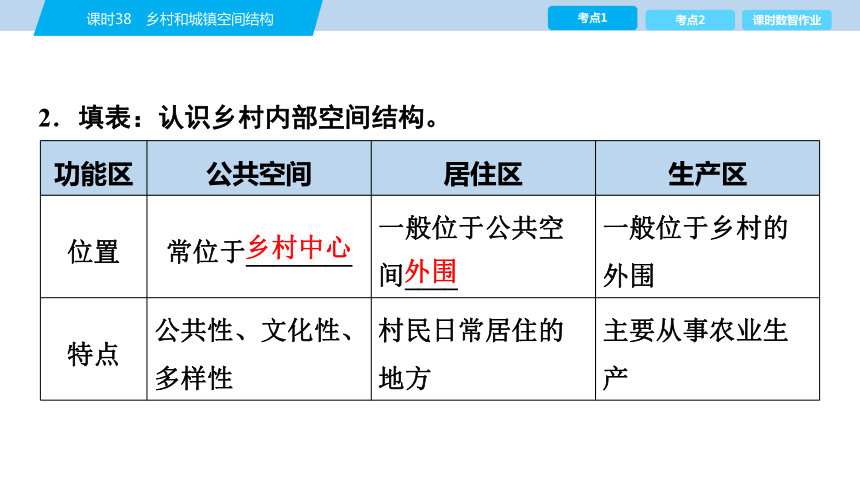

2.填表:认识乡村内部空间结构。

功能区 公共空间 居住区 生产区

位置 常位于________ 一般位于公共空间____ 一般位于乡村的外围

特点 公共性、文化性、多样性 村民日常居住的地方 主要从事农业生产

乡村中心

外围

功能区 公共空间 居住区 生产区

组成 包括公共建筑、街巷、水井、池塘和广场等 由房屋和院落组成 包括耕地、园地、林地、牧草地、养殖水面、农田水利设施及田间道路等

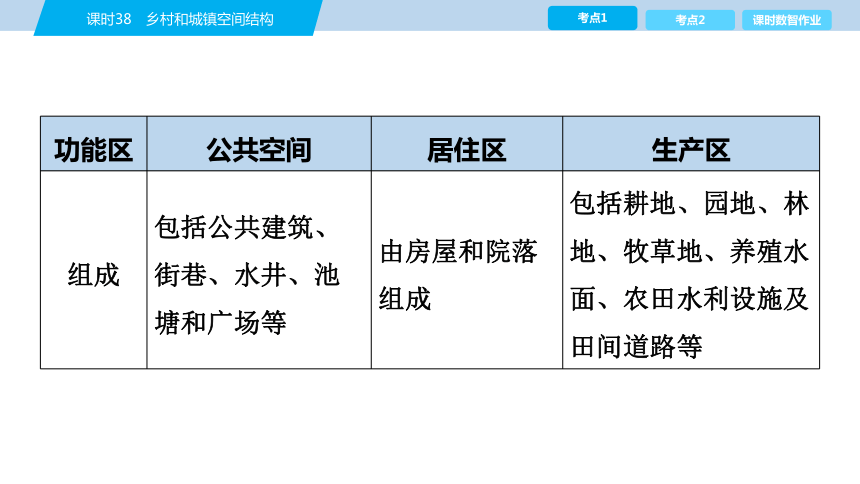

3.填表:了解乡村空间形态。

类型 特点

集聚型乡村 多数房屋和院落集聚在一起,其规模可能相差很大,但内部空间结构相对清晰。集聚型乡村可划分为______村、____村和环状村

____型乡村 房屋和院落零星分布,其间距因地而异

团块状

带状

分散

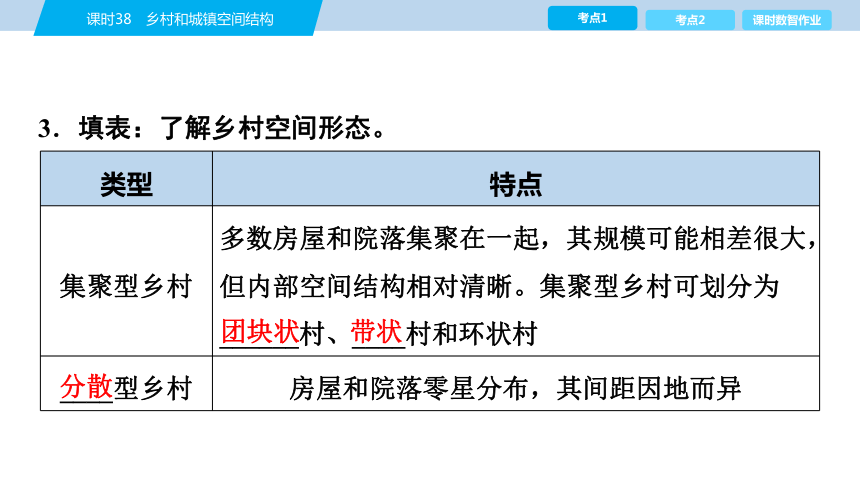

4.填空:理解乡村内部空间结构的形成。

(1)影响因素:自然环境、社会经济、________等。

(2)乡村规划

①特点:新建的乡村居住区经过重新规划建设,多呈现________的格局。

②要求:注意对历史文化建筑的保护,突出乡村特色。

风俗文化

整齐划一

衔接一 必修第二册教材节首内容变式

广西桂林市东南的漓江左岸,有一座千年古镇——大圩。古镇以一条几乎与漓江平行的青石板老街为骨架,由多条巷道与码头相连,老街现存的房子多为保存完好的明清建筑,集商、住于一体。古镇现仍留存供祭祀的寺庙、祠堂和供聚会、娱乐的鼓楼、雨亭等公共服务设施。据此完成1~2题。

1.影响大圩古镇老街布局的主要因素是( )

A.市场 B.经济 C.历史 D.河流

2.古镇留存的公共服务设施曾布局在( )

A.码头附近 B.古镇中心

C.漓江两岸 D.古镇外围

√

√

1.D 2.B [第1题,材料“古镇以一条几乎与漓江平行的青石板老街为骨架,由多条巷道与码头相连”说明影响大圩古镇老街布局的主要因素是河流,D正确。

第2题,古镇留存的供祭祀的寺庙、祠堂和供聚会、娱乐的鼓楼、雨亭等公共服务设施多为大型聚会场所,应布局在古镇中心,可以为更多居民提供便利的服务,B正确;码头附近、漓江两岸及古镇外围举办大型聚会活动的区位优势不明显,A、C、D错误。]

衔接二 必修第二册教材图2.3变式

诸葛村位于浙江省兰溪市西部,村中建筑格局按八卦图样式布列(图1),且保存了大量明清古民居。村落的中心为钟池,一半水塘一半陆地,钟池周围有八条小巷直通村外八座高高的土岗。村落整体地势较高,村外有溪流穿过。居住区多顺应分散建在山坡上,且围绕众多祠堂形成多个居住片区,居住片区之间隔着农田和水塘(图2)。据此完成3~4题。

3.诸葛村外侧有溪流,村内却人工开挖了许多水塘和水井,其目的是( )

A.内外隔离,抵御外敌入侵

B.内外相连,完善村内水运网络

C.内外相连,利于洪水外泄

D.保障供水,改善居住环境

√

4.诸葛村的居住片区多顺应地形分散建在山坡上,其考虑的区位优势是( )

①便于侦察敌情 ②村落少占农田和水塘

③减轻洪涝灾害 ④利于采光和空气流通

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

√

3.D 4.D [第3题,诸葛村地势较高,使得村外溪流难以汇入,而村内的人们生产、生活需要用水,因此人工开挖水塘和水井,可用来保证村民生产、生活、消防用水,改善村民居住环境,D正确;水塘和水井不能抵御外敌入侵,城墙、护城河才是典型的防御措施,A错误;村内为人工开挖的水塘和水井,无法发展水运,B错误;从水的实用功能来看,水系能够满足灌溉、浣洗、消防、排水、温度和湿度调节等要求,村内开挖水塘和水井的主要目的是储水而不是排水,故不是为了洪水外泄,C错误。

第4题,当地夏季高温多雨,居住片区分散布局在山坡上,首先能够减少对农田和水塘的占用,提高水塘调蓄洪水能力,可以减少涝灾对居住区的影响,其次,居住片区分散布局,各片区之间留有农田和水塘作为通风廊道,有利于居住区的采光和空气流通,②③④正确;当地非冲突矛盾激化区域,且村落中并没有防御性设施,与侦察敌情关系不大,①错误。故选D。]

(2024·新课标卷)湖南省永顺县双凤村是一个典型的土家族村寨,地处武陵山区腹地,村寨中一条小溪蜿蜒流淌,潺潺水声伴随着弯弯青石板路和依山而建的土家转角吊脚楼,勾勒出一幅土家山寨的美丽画卷,被誉为中国“土家第一村”,图1示意双凤村的建筑分布,图2示意在建的转角吊脚楼。据此完成(1)~(3)题。

(1)双凤村传统民居的空间分布特点是( )

A.沿等高线分布 B.沿溪流分布

C.围绕公共建筑分布 D.沿公路分布

(2)双凤村传统民居的转角设计主要是为了( )

A.适应潮湿环境 B.便于就地取材

C.充分利用空间 D.追求视觉美观

√

√

(3)摆手堂(含土王祠)、风雨桥为双凤村村民进行公共活动和交流提供场所。这体现了乡村公共空间的( )

①均衡性 ②经济性 ③公益性 ④文化性

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

√

【解题导引】

(1)抓村寨布局特征→观察图中传统民居、等高线、溪流、公共建筑和公路的分布→传统民居主要沿溪流分布

(2)抓村寨布局特征→沿溪流而建的青石板路、依山而建的吊脚楼→村寨所在地地表崎岖、平地少→传统民居的转角设计是受建房空间的影响

(3)抓村寨布局特征→风雨桥与摆手堂等公共建筑的位置主要位于溪流下游村寨边缘→为村民提供祭祀、公共活动的场所→体现了乡村公共空间的公益性和文化性

根据上面的图文材料,分析双凤村传统民居转角吊脚楼设计的地理背景。

[提示] 地处山区,平地面积狭小,建筑空间有限,转角设计可提高土地的利用效率(或充分利用空间);采用吊脚设计,通风良好,能够适应潮湿的地理环境;当地多竹木分布,便于就地取材。

视角一 乡村的土地利用

下图为北京西部郊区某古村落土地利用类型分布图。据此完成1~2题。

1.该村落( )

A.村庄面积约为30 km2

B.面积最大的停车场在村西南

C.历史院落分布较集中

D.因地处平原地区,耕地广阔

√

2.该村落公共用地占比较高的主要原因是( )

A.闲置的土地较多

B.便于开展大型集市活动

C.满足村民的出行

D.推动旅游业发展的需要

√

1.C 2.D [第1题,根据图示信息可计算出该村落的村庄面积约为15万m2,约为0.15 km2,A错误;面积最大的停车场在村东南,B错误;历史院落主要集中分布在村庄中部,C正确;读图可知,该村落耕地面积较小,D错误。

第2题,根据材料可知,该地为北京西郊的某古村落,公共用地占比较高,有利于推动当地旅游业的发展,D正确;该村落闲置的土地较少,A错误;根据材料信息无法判断该村落是否有集市,B错误;满足村民出行所需的公共用地较少,C错误。]

视角二 乡村空间结构的特点及优化

(2025·四川普通高校招生适应性测试)梅林村位于浙江省杭州市萧山区沿江平原,是具有城镇景观特征的新型乡村聚落。近年来,该村致力于构建生产、生活、生态“美好共同体”。如图为梅林村1975年、2000年和2020年的土地利用图。据此完成3~5题。

3.影响1975年、2020年该村房屋选址的主要因素分别是( )

A.道路布局、农田分布 B.河流分布、农田分布

C.道路布局、河流分布 D.农田分布、道路布局

4.相较于2000年,2020年该村( )

A.工业用地规模扩大 B.农业用地规模扩大

C.居住用地布局分散 D.公共建筑用地集中

√

√

5.在建设“美好共同体”的过程中,该村可采取的合理措施是

( )

A.发展区域商业中心 B.建设优质商品粮基地

C.打造大规模工业园 D.推动用地多功能协同

√

3.D 4.A 5.D [第3题,由图可知,1975年的居住用地零散分布在农田之中,故影响该村房屋选址的主要因素是农田分布;2020年居住用地多沿主干道分布,故影响该村房屋选址的主要因素是道路布局,D正确。

第4题,由图可知,相较于2000年,2020年该村工业用地规模扩大,A正确;农业用地规模缩小,B错误;居住用地布局趋于集中,C错误;公共建筑用地规模变化较小,分布较为分散,D错误。

第5题,由材料可知,梅林村位于浙江省杭州市萧山区沿江平原,是具有城镇景观特征的新型乡村聚落,不适宜发展区域商业中心,A错误;农业用地面积不断减少,且靠近杭州主城区,不适宜建设优质商品粮基地,B错误;打造大规模工业园会侵占更多农业用地,可能造成环境污染,C错误;推动用地多功能协同,提高土地的利用效率,符合构建生产、生活、生态“美好共同体”的愿景,D正确。]

考点2 城镇内部空间结构

任务1——掌握城镇内部空间结构的形成及变化

1.简答:城镇内部空间结构有何特点?

[提示] 城镇里人口相对较多,经济活动多样,出现了土地利用的专业化,往往会形成不同的功能区;城镇不同的功能区之间一般没有明确的界线;某一种功能区以某种土地利用方式为主,可能兼有其他类型的用地。

2.填表:认识城镇常见功能区。

分布 特征

居住区 是城镇中广泛分布的一种功能区 分为____居住区和____居住区

商业区 多位于________、交通干线的两侧或街角路口 主要为__状或条状分布;大城市的中心往往形成________区

工业区 多分布在靠近____、铁路、____等交通比较便捷的地带 是工业____的区域

高级

普通

城镇中心

点

中央商务

河流

公路

集聚

3.填表:掌握城镇内部空间结构的形成。

影响因素 具体影响

经济因素 交通________ 影响地租的高低

____城镇中心远近

不同功能活动的付租能力:____>住宅>____

社会因素 ____、文化、环境 影响城镇内部空间结构的形成与变化

便捷程度

距离

商业

工业

政策

任务2——分析合理规划城乡空间的意义

填空:识记合理利用城乡空间的意义。

(1)通过发展______、合理规划工业区、保留一定规模的__________等生态涵养空间,可以有效改善环境状况,建设宜居的生活空间。

(2)通过合理安排居住区、基础设施、公共服务设施等,可以提高________利用效率,为生产和生活提供便利。

(3)通过规划,确定具有________价值的场所、建筑物、街区或村落等,保护地方和民族传统特色,使人类历史和________得以永续相传。

卫星城

绿地和河湖

土地资源

历史文化

文化遗产

衔接一 必修第二册教材图2.5变式

下图示意香港中心城区土地利用简图。据此完成1~2题。

1.图中( )

A.高级居住区位于市中心

B.工业区面积最大

C.商业中心区面积最小

D.普通居住区位于地势较高处

√

2.香港混合土地利用带的楼体低层为商场,高层为工厂或住宅。这说明( )

A.城镇发展初期,功能区混杂布局

B.城镇发展中期,功能分区明显

C.后工业时期,城镇功能分区可能弱化

D.随时代发展,城镇功能区界线越来越明确

√

1.C 2.C [第1题,读图可知,高级居住区位于半山区及山顶,并没有位于市中心,A错误;居住区面积最大,B错误;商业中心区面积最小,C正确;地势较高处主要为高级居住区,普通居住区并没有位于地势较高处,D错误。

第2题,香港已发展至后工业时期,经济发展水平高,但土地面积有限,混合土地利用带楼体低层人流量大,布局商场,高层布局住宅或工厂,这说明在后工业时期,城镇功能分区可能会弱化,C正确,A、B错误;明显这种功能区布局的城镇功能区界线模糊,D错误。]

衔接二 必修第二册教材案例变式

下图为巴西利亚城市功能分区示意图。读图,完成3~5题。

3.巴西利亚城市功能区中面积最大的是( )

A.住宅区 B.中心商务区

C.工业区 D.行政办公区

4.巴西利亚城市功能区的分布特点是( )

A.住宅区沿东西轴线集中分布

B.行政办公区位于城市南部

C.绿地集中分布在机场周边

D.工业区临近铁路分布

√

√

5.下列关于巴西利亚城市空间结构的叙述,正确的有( )

①可以反映地域文化特色 ②建设卫星城有利于发展宜居的生活空间 ③城市功能区混杂布局且城市规模小 ④功能区分布主要影响因素是自然因素

A.①② B.①③ C.②③ D.③④

√

3.A 4.D 5.A [第3题,结合图例可知,巴西利亚城市功能区中住宅区面积最大,A正确。

第4题,从图中可以看出,住宅区大致沿南北轴线集中分布,A错误;行政办公区位于城市的中部,B错误;公园、绿地集中分布在三权广场、政府大厦、总统府周边地区,C错误;工业区主要分布在城市西部临近铁路的地区,D正确。

第5题,结合图示信息可知,巴西利亚的城市功能区布局清晰,规模较大,其影响因素主要是交通,③④错误;其行政中心分布在城市中心,反映了一定的地域政治文化特色,①正确;卫星城的建设有助于分散城市中心人口,限制大城市恶性膨胀,为城市发展创造宜居生活空间,②正确。故选A。]

1.城市功能分区的特点

功能区 形态 特征 位置

商业区 占地面积小,呈点状或条状分布 商业活动繁忙,昼夜人口数量变化大,建筑物高大稠密 市中心、交通干线两侧、街角路口

功能区 形态 特征 位置

居住区 集聚成团状,占地面积大,工业化后出现分化 建筑质量上,高级与普通居住区分化;位置上,高级与普通居住区背向发展 高级居 住区 城市外缘,与高

坡、文化区相联系

普通居 住区 内城、工业区附近,与低地、工业区相联系

工业区 集聚成片 向外缘移动,并趋向于沿主要交通干线分布 市区外缘、交通干线两侧

2.影响城市功能区的因素

(1)经济因素对城市功能区的影响

经济因素是影响城镇内部空间结构的主要因素,其中地租高低是经济因素的核心因素。影响地租高低的因素主要有距市中心远近和交通通达度两个方面。

①距市中心的远近对城市功能区的影响

②交通通达度对城市功能区的影响

交通通达度越高,土地价格或地租越高。城市不同区位的交通通达度不同,地租高低也就相应地存在着差异,从而形成不同的功能区。

(2)其他因素对城市功能区的影响

3.合理规划城乡功能区

(1)工业区

工业区的合理布局,要从以下几个方面进行考虑:

考虑要素 布局要求

主导风向 对大气有污染(有害气体、烟尘等)的工厂(如石油化工厂、火力发电厂等),应布局在城市主导风向下风向的郊区,或与冬、夏季风风向垂直的郊外

考虑要素 布局要求

河流流向 对水体污染严重的工厂(如印染厂、农药厂、化肥厂等),应布局在远离生活区和生活用水取水口的下游河段

环境效益 无污染、规模小但劳动力需求量大的工厂(如电子装配厂、家具制造厂等),可以和居民点交错分布;对环境有轻度污染的工厂,应与居民点有一定的距离;对环境有严重污染的工厂,要远离居民点,并设防护带加以隔离

(2)居住区

一般居住区要建在城市盛行风的上风向、河流的上游;工业区与居住区之间要有防护带,既可以对居住区起到防护作用,又可以增加绿地面积,美化城市环境。

(3)商业区

原则 布局要求

人口指向 集中于人口密集区,市中心会形成中心商务区

交通指向 布局于人流集中区,如火车站、汽车站、轮船码头等

配套服务功能指向 商业服务功能在旅游地、学校、政府机关、大型企业附近相对齐全

(2024·浙江6月选考)下图为某都市主城区就业人口密度与居住人口密度分布示意图。据此完成(1)~(2)题。

(1)该都市主城区( )

A.地形以平原为主 B.地形以山地丘陵为主

C.沿河谷地带布局 D.呈多核心的空间结构

(2)该都市有四条环路,居民上下班( )

A.以一环路为界,内外通勤

B.以二环路为界,内外通勤

C.以三环路为界,内外通勤

D.以四环路为界,内外通勤

√

√

【解题导引】

(1)图示信息→该城市主城区就业人口密度和居住人口密度基本都是市中心最高→都呈现出从市中心向外基本呈同心圆状降低特征→说明该城市为同心圆模式→只有一个城市中心,地形以平原为主

(2)图中显示该城市主城区就业人口密度市中心最高→说明大部分人口在市中心就业,主要分布在一环以内,其他地区就业人口密度较低;图中显示居住人口密度最大的区域集中在一环、二环以内→说明大部分人口在一环、二环内居住,三环、四环居住人口密度较低→说明就业、居住主要集中在一环、二环以内→居民上下班以二环路为界,内外通勤

阅读上题图示,试判断该都市主城区就业人口密度最大的区域对应的功能区类型,并说出判断理由。

[提示] 对应的功能区是中心商务区。判断理由:该都市主城区就业人口密度最大的区域位于城市中心,交通便利;而在居住人口密度分布图中,该功能区的外围居住人口密度最大,符合商业区外围布局居住区的功能区分布特征。

视角一 城镇功能区的判断分析

(2024·北京东城区一模)出租车需求与人类活动有着密切的关系。下图为我国某市不同区域出租车信息统计图。读图,完成1~2题。

① ②

③

1.该市各区域出租车( )

A.出行总量大致相当

B.出发的时间集中在上午

C.2—4时的出发量和到达量较少

D.出发量和到达量有一致性

√

2.①②③所属功能区分别是( )

A.居住区、工业区、商业区

B.工业区、商业区、居住区

C.商业区、居住区、工业区

D.工业区、居住区、商业区

√

1.C 2.B [第1题,读图可知,该市各区域出租车出行总量数值明显不同,②最多,①最少,③居中,A错误;①②图出发的时间集中在下午和晚上,B错误;2—4时的出发量和到达量较少,C正确;出发量和到达量不一致,D错误。

第2题,读图可知,①图8时的到达量最高,18时的出发量最高,符合上下班规律,故为工业区;②图的到达量较高,且集中在白天,故为商业区;③图7时的出发量最高,22时的到达量最高,为居住区,故选B。]

视角二 城镇内部空间结构的特点

(2024·沈阳三模)随着大都市经济、社会和文化等方面的快速发展,越来越多的人选择在大都市工作和生活,但同时也产生了通勤问题。研究表明,城市中不同就业类型区通勤的主要来源地并不相同。下图示意北京市不同就业类型区的职工通勤来源模式。据此完成3~5题。

3.a区域代表的城市功能区是( )

A.城市功能拓展区

B.城市发展新区

C.首都功能核心区

D.生态涵养发展区

√

4.在大型制造基地附近区域布局最多的住宅类型为( )

A.老城旧居住区 B.单位大院居住区

C.近郊新城居住区 D.远郊新城居住区

5.相比c区域,d区域( )

A.人口密度更大 B.交通线路更密

C.高等院校更多 D.农业用地更广

√

√

3.C 4.B 5.A [第3题,a区域位于北京市中心,代表的城市功能区是首都功能核心区,C正确;城市功能拓展区、城市发展新区、生态涵养发展区均不会分布在城市的中心地带,A、B、D错误。

第4题,在大型制造基地附近区域布局最多的住宅类型为单位大院居住区,B正确;老城旧居住区一般分布在市中心,A错误;近郊新城居住区多分布在城乡结合地带,C错误;远郊新城居住区的环境质量好,多为高级居住区,不会分布在工业区附近,D错误。

第5题,相比c区域,d区域是新城综合就业区,人口密集,A正确;d区域靠近远郊区,交通通达度较差,B错误;d区域高等院校分布较少,C错误;d区域土地利用类型为非农用地,D错误。]

(建议用时:30分钟,分值:45分)

一、选择题(共9小题,每小题3分,共27分。每个小题只有一个选项符合题目要求)

(2024·南通三模)江苏省区域自然环境及经济文化差异明显,形成了多样化的乡村聚落空间格局。下图为该省西南部丘陵、沿海垦区、苏中里下河低地及苏北平原四地典型乡村土地利用示意图。据此完成1~2题。

课时数智作业(三十八) 乡村和城镇空间结构

1.甲~丁四地乡村聚落类型是( )

A.甲——苏北平原团块型

B.乙——西南部丘陵分散型

C.丙——沿海垦区条带型

D.丁——里下河低地团簇型

2.甲、丁两地乡村聚落空间格局差异的主要影响因素是( )

A.气候 B.地貌 C.土壤 D.水源

√

√

1.A 2.B [第1题,读图可知,团块型乡村聚落一般分布在平原地区,甲为苏北平原团块型,A正确;条带型乡村聚落通常沿着河流、山谷或交通线分布,乙为沿海垦区条带型,B错误;团簇型乡村聚落常见于地势低洼、水网密布的地区,结合图中水域图例可知,丙为里下河低地团簇型,C错误;分散型乡村聚落多分布在地形复杂的山区或丘陵地区,结合图中林地可知,丁为西南部丘陵分散型,D错误。

第2题,结合上题可知,甲地为苏北平原,地势平坦,聚落分布较为集中;丁地为西南部丘陵,地势有一定起伏,聚落分布较为分散。故甲、丁两地乡村聚落空间格局差异的主要影响因素是地貌,B正确。]

(2025·石景山模拟)建设用地是指建造建筑物、构筑物的土地。如图为我国2018—2022年国有建设用地供应情况。据此完成3~4题。

3.甲土地利用类型最有可能是( )

A.交通用地 B.住宅用地

C.商业用地 D.农业用地

4.下列说法正确的是( )

A.国有建设用地供应总量持续增加

B.2022年各种用地供应占比均增长

C.工矿仓储用地面积较大,地价高

D.基础设施是国家发展的重要支撑

√

√

3.C 4.D [第3题,读图可知,建设用地中甲土地利用类型占地面积较小,且变化较小,故为商业用地,C正确;随着经济发展,交通用地与住宅用地的面积显著增多,A、B错误;农业用地不属于建设用地,D错误。

第4题,读图可知,国有建设用地供应总量在2018—2019年有所下降,A错误;2022年甲、乙两类用地供应占比下降,B错误;基础设施及其他用地面积较大,C错误;基础设施是国家发展的重要支撑,D正确。]

(2025·滨州模拟)永川区位于重庆主城都市区边缘,辖区内多山地和缓丘,近30年间经历了撤县设市和撤市设区两次重要的行政区划调整。近年来,永川区承接了重庆主城都市区的部分产业转移(主要包括汽车及零部件、机器人及智能装

备、电子信息等产业),永川区城市

规模显著扩大,城市空间形态变化

巨大。右图示意1990—2020年永川

区城市空间扩张过程。据此完成5~

7题。

5.阶段Ⅰ,限制永川区北扩的主要因素是( )

A.交通 B.地形 C.人口 D.政策

6.阶段Ⅱ,永川区实现“老城—新城”点轴开发的前提条件是

( )

A.工业用地扩张

B.承接高端产业

C.新城功能增加

D.突破行政壁垒

√

√

7.阶段Ⅲ,永川区城市空间结构变化呈现出的显著趋势是( )

A.组团式发展 B.功能分区弱化

C.绿色化发展 D.城市加速北扩

√

5.B 6.A 7.A [第5题,结合图文材料可知,永川区辖区内多山地和缓丘,北部有山体存在,故在阶段Ⅰ城市发展的初期,地形是限制永川区北扩的主要因素,B正确;交通、人口和政策在阶段Ⅰ中相对地形来说,不是限制永川区北扩的主要因素。交通可以通过建设改善,人口在城市发展初期对城市扩张方向的限制作用相对较小,政策一般是为了适应城市发展的需求而制定,不是限制城市扩张的主要因素,A、C、D错误。

第6题,工业用地的扩张为城市的发展提供了空间和基础。只有具备足够的工业用地时,才能吸引企业入驻,促进产业发展,从而带动新城的建设和发展,A正确;承接高端产业需要一定的产业基础和配套条件,不是点轴开发的前提条件,B错误;新城功能增加是在开发过程中的逐步完善,不是实现点轴开发的前提,C错误;突破行政壁垒更多是在区域协调发展中的后续问题,不是最初实现点轴开发的前提条件,D错误。

第7题,从图中可以看出,阶段Ⅲ永川区形成了多个组团,如工业组团、新城中心等,各个组团相对独立又相互联系,呈现出组团式发展的趋势,A正确;功能分区弱化在材料中没有明显体现,B错误;绿色化发展在图中难以直接判断,C错误;城市加速北扩不是最显著的趋势,整体上呈现出多个组团共同发展的态势,D错误。故选A。]

(2025·惠州模拟)宅基地是农村村民用于建造住宅及其附属设施的集体建设用地,农民拥有使用权而非所有权。鉴于宅基地闲置现象的增多,2023年国家提出稳慎推进农村宅基地制度改革试点,鼓励农户自愿退出宅基地,获得财产补偿。江苏省“一户多宅”、面积超标、宅基地闲置和农村空心化等问题突出,是宅基地改革政策的长期输出地。据此完成8~9题。

8.研究表明,苏南地区农户宅基地退出意愿远低于苏北,主要因为苏南地区( )

A.人均收入高

B.闲置土地少

C.土地价值高

D.就业机会多

√

9.为促进苏南地区农户自愿退出闲置宅基地,建议( )

①加强农民就业培训

②完善农民购置住房金融体系

③鼓励农民返乡养老

④推动标准农田基础设施建设

⑤限制农民迁移户口

⑥适度提高宅基地退出补偿款

A.①②⑥ B.①④⑥

C.②③⑤ D.③④⑤

√

8.C 9.A [第8题,与苏北地区相比,苏南地区经济更发达,因此土地价值高,农户因看好宅基地升值空间而选择保留宅基地,C正确;人均收入高在一定程度上也会影响农户宅基地退出意愿,但不是主要原因,A错误;根据材料无法判断闲置土地的多少,B错误;就业机会多对于宅基地退出具有促进作用,D错误。

第9题,加强农民就业培训能推动农民融入城市,①正确;完善农民购置住房金融体系能降低农户对宅基地的依赖,②正确;鼓励农民返乡养老会提高农民对宅基地的依赖,③错误;标准农田基础设施建设与宅基地关系不大,④错误;限制农民迁移户口不符合我国户籍管理政策放宽的背景,⑤错误;适度提高宅基地退出补偿款能提高农户自愿退出闲置宅基地的积极性,⑥正确。故选A。]

二、非选择题(共1小题,共18分)

10.(2025·内蒙古普通高校招生适应性测试)阅读图文材料,回答下列问题。(18分)

S地区曾是伦敦的传统工业区。随着英国制造业衰退,该区域逐步衰败,大量工业用地闲置。为举办2012年伦敦奥运会,英国政府将奥运筹办与S地区改造相结合,打造奥运都会区,新建、扩建体育场馆、火车站、绿地等奥运相关设施。同时该地形成了包括伦敦东部最大购物中心在内的大片商业区。奥运会后,多所著名高校在原奥运用地建设新校区。S地区多种功能融合发展,实现了区域功能转型。如图示意奥运都会区核心区空间结构。

(1)指出奥运都会区核心区的主要功能。(4分)

(2)分析奥运相关设施建设对该地区功能转型的有利影响。(8分)

(3)说明奥运场馆周围形成连片商业区的主要原因。(6分)

[解析] 第(1)题,读图可知,核心区有大型商业中心、水上运动中心、大学、交通枢纽、绿地等,故其主要功能包括商业、体育、文化、对外交通、国际交往、休闲娱乐等。

第(2)题,奥运相关设施建设能充分利用闲置工业用地,为后续高校入驻提供用地空间,提高土地利用率,促进该地区转型发展;通过奥运相关设施建设,进一步完善该地区的基础设施和公共配套设施,改善投资环境,促进招商引资;奥运会知名度高,奥运相关设施建设,能降低该地区环境污染,改善环境风貌和区域形象,助力该地区转型发展;奥运相关设施建设能促进人口和公共活动在此集聚,为商业活动带来消费人群,带动商业发展,促进城市发展;奥运相关设施建设,也改善了该地区的对外交通条件,提高区域可达性,有助于该地区功能转型发展。

第(3)题,奥运场馆建设运营,吸引了大量的人员往来,导致土地租金提高,而商业区付租能力强,该土地便成为商业用地,发展成为商业区;奥运场馆吸引更多流动人口,消费需求增长,对商业活动的需求也大增;奥运场馆带动交通建设,提高了该地区的可达性,服务范围扩大,吸引更多的消费者前来购物;商业区与奥运场馆共享基础设施,节约建设投资,吸引商业活动集聚;商业区连片分布能够增强影响力,形成规模效应,共同获利,故奥运场馆周围形成连片商业区。

[答案] (1)商业、体育、文化、对外交通、国际交往、休闲娱乐等。

(2)盘活闲置工业用地,为后续高校入驻提供用地空间,提高土地利用率;完善基础设施和公共配套设施,促进招商引资;降低环境污染,改善环境风貌和区域形象;促进人口和公共活动集聚,带动商业发展,为城市发展注入活力;改善对外交通条件,提高区域可达性。

(3)奥运场馆建设导致土地租金提高,商业区付租能力强;奥运场馆吸引更多流动人口,消费需求增长;奥运场馆带动交通建设,提高该地区可达性,服务范围扩大;商业区与奥运场馆共享基础设施,节约建设投资;商业区连片分布能够增强影响力,形成规模效应。

谢 谢 !

第二部分 人文地理

第九章 乡村和城镇

第二部分 人文地理

考试要求

1.结合实例,解释城镇和乡村内部的空间结构,说明合理利用城乡空间的意义。

2.运用资料,说明不同地区城镇化的过程和特点以及城镇化的利弊。

3.结合实例,说明地域文化在城乡景观上的体现。

第二部分 人文地理

四层考查

【必备知识】 城乡内部的空间结构;合理利用城乡空间的意义;城镇化的过程、特点及利弊;地域文化;城乡景观的特点。

【关键能力】 综合分析、比较、概括城乡空间结构特征、景观特征与差异,描述、分析城镇功能区空间动态过程及其原因;描述、分析、归纳城镇化动态过程及其规律,评估、说明城镇化的影响;培养空间想象能力、演绎推理能力、批判性思维能力。

第二部分 人文地理

四层考查

【学科素养】 能够从区域空间格局、空间联系的视角认识城乡功能区的分布与演化;能够从空间和时间综合的角度认识不同地区城镇化的过程;能够评析区域城镇化的利弊,解决城镇发展问题。

【核心价值】 能够从“人对地的影响”的视角认识合理利用城乡空间的意义,认识城镇化的利弊,树立正确的发展观。

第二部分 人文地理

课时38 乡村和城镇空间结构

考点1 乡村的土地利用与空间结构

任务——了解乡村土地利用状况

1.简答:乡村的土地利用主要有哪些类型?如何分布?

[提示] 以农业用地为主,可分为耕地、林地、草地、水域等不同类型。一般分布在村落的周围。

2.填表:认识乡村内部空间结构。

功能区 公共空间 居住区 生产区

位置 常位于________ 一般位于公共空间____ 一般位于乡村的外围

特点 公共性、文化性、多样性 村民日常居住的地方 主要从事农业生产

乡村中心

外围

功能区 公共空间 居住区 生产区

组成 包括公共建筑、街巷、水井、池塘和广场等 由房屋和院落组成 包括耕地、园地、林地、牧草地、养殖水面、农田水利设施及田间道路等

3.填表:了解乡村空间形态。

类型 特点

集聚型乡村 多数房屋和院落集聚在一起,其规模可能相差很大,但内部空间结构相对清晰。集聚型乡村可划分为______村、____村和环状村

____型乡村 房屋和院落零星分布,其间距因地而异

团块状

带状

分散

4.填空:理解乡村内部空间结构的形成。

(1)影响因素:自然环境、社会经济、________等。

(2)乡村规划

①特点:新建的乡村居住区经过重新规划建设,多呈现________的格局。

②要求:注意对历史文化建筑的保护,突出乡村特色。

风俗文化

整齐划一

衔接一 必修第二册教材节首内容变式

广西桂林市东南的漓江左岸,有一座千年古镇——大圩。古镇以一条几乎与漓江平行的青石板老街为骨架,由多条巷道与码头相连,老街现存的房子多为保存完好的明清建筑,集商、住于一体。古镇现仍留存供祭祀的寺庙、祠堂和供聚会、娱乐的鼓楼、雨亭等公共服务设施。据此完成1~2题。

1.影响大圩古镇老街布局的主要因素是( )

A.市场 B.经济 C.历史 D.河流

2.古镇留存的公共服务设施曾布局在( )

A.码头附近 B.古镇中心

C.漓江两岸 D.古镇外围

√

√

1.D 2.B [第1题,材料“古镇以一条几乎与漓江平行的青石板老街为骨架,由多条巷道与码头相连”说明影响大圩古镇老街布局的主要因素是河流,D正确。

第2题,古镇留存的供祭祀的寺庙、祠堂和供聚会、娱乐的鼓楼、雨亭等公共服务设施多为大型聚会场所,应布局在古镇中心,可以为更多居民提供便利的服务,B正确;码头附近、漓江两岸及古镇外围举办大型聚会活动的区位优势不明显,A、C、D错误。]

衔接二 必修第二册教材图2.3变式

诸葛村位于浙江省兰溪市西部,村中建筑格局按八卦图样式布列(图1),且保存了大量明清古民居。村落的中心为钟池,一半水塘一半陆地,钟池周围有八条小巷直通村外八座高高的土岗。村落整体地势较高,村外有溪流穿过。居住区多顺应分散建在山坡上,且围绕众多祠堂形成多个居住片区,居住片区之间隔着农田和水塘(图2)。据此完成3~4题。

3.诸葛村外侧有溪流,村内却人工开挖了许多水塘和水井,其目的是( )

A.内外隔离,抵御外敌入侵

B.内外相连,完善村内水运网络

C.内外相连,利于洪水外泄

D.保障供水,改善居住环境

√

4.诸葛村的居住片区多顺应地形分散建在山坡上,其考虑的区位优势是( )

①便于侦察敌情 ②村落少占农田和水塘

③减轻洪涝灾害 ④利于采光和空气流通

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

√

3.D 4.D [第3题,诸葛村地势较高,使得村外溪流难以汇入,而村内的人们生产、生活需要用水,因此人工开挖水塘和水井,可用来保证村民生产、生活、消防用水,改善村民居住环境,D正确;水塘和水井不能抵御外敌入侵,城墙、护城河才是典型的防御措施,A错误;村内为人工开挖的水塘和水井,无法发展水运,B错误;从水的实用功能来看,水系能够满足灌溉、浣洗、消防、排水、温度和湿度调节等要求,村内开挖水塘和水井的主要目的是储水而不是排水,故不是为了洪水外泄,C错误。

第4题,当地夏季高温多雨,居住片区分散布局在山坡上,首先能够减少对农田和水塘的占用,提高水塘调蓄洪水能力,可以减少涝灾对居住区的影响,其次,居住片区分散布局,各片区之间留有农田和水塘作为通风廊道,有利于居住区的采光和空气流通,②③④正确;当地非冲突矛盾激化区域,且村落中并没有防御性设施,与侦察敌情关系不大,①错误。故选D。]

(2024·新课标卷)湖南省永顺县双凤村是一个典型的土家族村寨,地处武陵山区腹地,村寨中一条小溪蜿蜒流淌,潺潺水声伴随着弯弯青石板路和依山而建的土家转角吊脚楼,勾勒出一幅土家山寨的美丽画卷,被誉为中国“土家第一村”,图1示意双凤村的建筑分布,图2示意在建的转角吊脚楼。据此完成(1)~(3)题。

(1)双凤村传统民居的空间分布特点是( )

A.沿等高线分布 B.沿溪流分布

C.围绕公共建筑分布 D.沿公路分布

(2)双凤村传统民居的转角设计主要是为了( )

A.适应潮湿环境 B.便于就地取材

C.充分利用空间 D.追求视觉美观

√

√

(3)摆手堂(含土王祠)、风雨桥为双凤村村民进行公共活动和交流提供场所。这体现了乡村公共空间的( )

①均衡性 ②经济性 ③公益性 ④文化性

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

√

【解题导引】

(1)抓村寨布局特征→观察图中传统民居、等高线、溪流、公共建筑和公路的分布→传统民居主要沿溪流分布

(2)抓村寨布局特征→沿溪流而建的青石板路、依山而建的吊脚楼→村寨所在地地表崎岖、平地少→传统民居的转角设计是受建房空间的影响

(3)抓村寨布局特征→风雨桥与摆手堂等公共建筑的位置主要位于溪流下游村寨边缘→为村民提供祭祀、公共活动的场所→体现了乡村公共空间的公益性和文化性

根据上面的图文材料,分析双凤村传统民居转角吊脚楼设计的地理背景。

[提示] 地处山区,平地面积狭小,建筑空间有限,转角设计可提高土地的利用效率(或充分利用空间);采用吊脚设计,通风良好,能够适应潮湿的地理环境;当地多竹木分布,便于就地取材。

视角一 乡村的土地利用

下图为北京西部郊区某古村落土地利用类型分布图。据此完成1~2题。

1.该村落( )

A.村庄面积约为30 km2

B.面积最大的停车场在村西南

C.历史院落分布较集中

D.因地处平原地区,耕地广阔

√

2.该村落公共用地占比较高的主要原因是( )

A.闲置的土地较多

B.便于开展大型集市活动

C.满足村民的出行

D.推动旅游业发展的需要

√

1.C 2.D [第1题,根据图示信息可计算出该村落的村庄面积约为15万m2,约为0.15 km2,A错误;面积最大的停车场在村东南,B错误;历史院落主要集中分布在村庄中部,C正确;读图可知,该村落耕地面积较小,D错误。

第2题,根据材料可知,该地为北京西郊的某古村落,公共用地占比较高,有利于推动当地旅游业的发展,D正确;该村落闲置的土地较少,A错误;根据材料信息无法判断该村落是否有集市,B错误;满足村民出行所需的公共用地较少,C错误。]

视角二 乡村空间结构的特点及优化

(2025·四川普通高校招生适应性测试)梅林村位于浙江省杭州市萧山区沿江平原,是具有城镇景观特征的新型乡村聚落。近年来,该村致力于构建生产、生活、生态“美好共同体”。如图为梅林村1975年、2000年和2020年的土地利用图。据此完成3~5题。

3.影响1975年、2020年该村房屋选址的主要因素分别是( )

A.道路布局、农田分布 B.河流分布、农田分布

C.道路布局、河流分布 D.农田分布、道路布局

4.相较于2000年,2020年该村( )

A.工业用地规模扩大 B.农业用地规模扩大

C.居住用地布局分散 D.公共建筑用地集中

√

√

5.在建设“美好共同体”的过程中,该村可采取的合理措施是

( )

A.发展区域商业中心 B.建设优质商品粮基地

C.打造大规模工业园 D.推动用地多功能协同

√

3.D 4.A 5.D [第3题,由图可知,1975年的居住用地零散分布在农田之中,故影响该村房屋选址的主要因素是农田分布;2020年居住用地多沿主干道分布,故影响该村房屋选址的主要因素是道路布局,D正确。

第4题,由图可知,相较于2000年,2020年该村工业用地规模扩大,A正确;农业用地规模缩小,B错误;居住用地布局趋于集中,C错误;公共建筑用地规模变化较小,分布较为分散,D错误。

第5题,由材料可知,梅林村位于浙江省杭州市萧山区沿江平原,是具有城镇景观特征的新型乡村聚落,不适宜发展区域商业中心,A错误;农业用地面积不断减少,且靠近杭州主城区,不适宜建设优质商品粮基地,B错误;打造大规模工业园会侵占更多农业用地,可能造成环境污染,C错误;推动用地多功能协同,提高土地的利用效率,符合构建生产、生活、生态“美好共同体”的愿景,D正确。]

考点2 城镇内部空间结构

任务1——掌握城镇内部空间结构的形成及变化

1.简答:城镇内部空间结构有何特点?

[提示] 城镇里人口相对较多,经济活动多样,出现了土地利用的专业化,往往会形成不同的功能区;城镇不同的功能区之间一般没有明确的界线;某一种功能区以某种土地利用方式为主,可能兼有其他类型的用地。

2.填表:认识城镇常见功能区。

分布 特征

居住区 是城镇中广泛分布的一种功能区 分为____居住区和____居住区

商业区 多位于________、交通干线的两侧或街角路口 主要为__状或条状分布;大城市的中心往往形成________区

工业区 多分布在靠近____、铁路、____等交通比较便捷的地带 是工业____的区域

高级

普通

城镇中心

点

中央商务

河流

公路

集聚

3.填表:掌握城镇内部空间结构的形成。

影响因素 具体影响

经济因素 交通________ 影响地租的高低

____城镇中心远近

不同功能活动的付租能力:____>住宅>____

社会因素 ____、文化、环境 影响城镇内部空间结构的形成与变化

便捷程度

距离

商业

工业

政策

任务2——分析合理规划城乡空间的意义

填空:识记合理利用城乡空间的意义。

(1)通过发展______、合理规划工业区、保留一定规模的__________等生态涵养空间,可以有效改善环境状况,建设宜居的生活空间。

(2)通过合理安排居住区、基础设施、公共服务设施等,可以提高________利用效率,为生产和生活提供便利。

(3)通过规划,确定具有________价值的场所、建筑物、街区或村落等,保护地方和民族传统特色,使人类历史和________得以永续相传。

卫星城

绿地和河湖

土地资源

历史文化

文化遗产

衔接一 必修第二册教材图2.5变式

下图示意香港中心城区土地利用简图。据此完成1~2题。

1.图中( )

A.高级居住区位于市中心

B.工业区面积最大

C.商业中心区面积最小

D.普通居住区位于地势较高处

√

2.香港混合土地利用带的楼体低层为商场,高层为工厂或住宅。这说明( )

A.城镇发展初期,功能区混杂布局

B.城镇发展中期,功能分区明显

C.后工业时期,城镇功能分区可能弱化

D.随时代发展,城镇功能区界线越来越明确

√

1.C 2.C [第1题,读图可知,高级居住区位于半山区及山顶,并没有位于市中心,A错误;居住区面积最大,B错误;商业中心区面积最小,C正确;地势较高处主要为高级居住区,普通居住区并没有位于地势较高处,D错误。

第2题,香港已发展至后工业时期,经济发展水平高,但土地面积有限,混合土地利用带楼体低层人流量大,布局商场,高层布局住宅或工厂,这说明在后工业时期,城镇功能分区可能会弱化,C正确,A、B错误;明显这种功能区布局的城镇功能区界线模糊,D错误。]

衔接二 必修第二册教材案例变式

下图为巴西利亚城市功能分区示意图。读图,完成3~5题。

3.巴西利亚城市功能区中面积最大的是( )

A.住宅区 B.中心商务区

C.工业区 D.行政办公区

4.巴西利亚城市功能区的分布特点是( )

A.住宅区沿东西轴线集中分布

B.行政办公区位于城市南部

C.绿地集中分布在机场周边

D.工业区临近铁路分布

√

√

5.下列关于巴西利亚城市空间结构的叙述,正确的有( )

①可以反映地域文化特色 ②建设卫星城有利于发展宜居的生活空间 ③城市功能区混杂布局且城市规模小 ④功能区分布主要影响因素是自然因素

A.①② B.①③ C.②③ D.③④

√

3.A 4.D 5.A [第3题,结合图例可知,巴西利亚城市功能区中住宅区面积最大,A正确。

第4题,从图中可以看出,住宅区大致沿南北轴线集中分布,A错误;行政办公区位于城市的中部,B错误;公园、绿地集中分布在三权广场、政府大厦、总统府周边地区,C错误;工业区主要分布在城市西部临近铁路的地区,D正确。

第5题,结合图示信息可知,巴西利亚的城市功能区布局清晰,规模较大,其影响因素主要是交通,③④错误;其行政中心分布在城市中心,反映了一定的地域政治文化特色,①正确;卫星城的建设有助于分散城市中心人口,限制大城市恶性膨胀,为城市发展创造宜居生活空间,②正确。故选A。]

1.城市功能分区的特点

功能区 形态 特征 位置

商业区 占地面积小,呈点状或条状分布 商业活动繁忙,昼夜人口数量变化大,建筑物高大稠密 市中心、交通干线两侧、街角路口

功能区 形态 特征 位置

居住区 集聚成团状,占地面积大,工业化后出现分化 建筑质量上,高级与普通居住区分化;位置上,高级与普通居住区背向发展 高级居 住区 城市外缘,与高

坡、文化区相联系

普通居 住区 内城、工业区附近,与低地、工业区相联系

工业区 集聚成片 向外缘移动,并趋向于沿主要交通干线分布 市区外缘、交通干线两侧

2.影响城市功能区的因素

(1)经济因素对城市功能区的影响

经济因素是影响城镇内部空间结构的主要因素,其中地租高低是经济因素的核心因素。影响地租高低的因素主要有距市中心远近和交通通达度两个方面。

①距市中心的远近对城市功能区的影响

②交通通达度对城市功能区的影响

交通通达度越高,土地价格或地租越高。城市不同区位的交通通达度不同,地租高低也就相应地存在着差异,从而形成不同的功能区。

(2)其他因素对城市功能区的影响

3.合理规划城乡功能区

(1)工业区

工业区的合理布局,要从以下几个方面进行考虑:

考虑要素 布局要求

主导风向 对大气有污染(有害气体、烟尘等)的工厂(如石油化工厂、火力发电厂等),应布局在城市主导风向下风向的郊区,或与冬、夏季风风向垂直的郊外

考虑要素 布局要求

河流流向 对水体污染严重的工厂(如印染厂、农药厂、化肥厂等),应布局在远离生活区和生活用水取水口的下游河段

环境效益 无污染、规模小但劳动力需求量大的工厂(如电子装配厂、家具制造厂等),可以和居民点交错分布;对环境有轻度污染的工厂,应与居民点有一定的距离;对环境有严重污染的工厂,要远离居民点,并设防护带加以隔离

(2)居住区

一般居住区要建在城市盛行风的上风向、河流的上游;工业区与居住区之间要有防护带,既可以对居住区起到防护作用,又可以增加绿地面积,美化城市环境。

(3)商业区

原则 布局要求

人口指向 集中于人口密集区,市中心会形成中心商务区

交通指向 布局于人流集中区,如火车站、汽车站、轮船码头等

配套服务功能指向 商业服务功能在旅游地、学校、政府机关、大型企业附近相对齐全

(2024·浙江6月选考)下图为某都市主城区就业人口密度与居住人口密度分布示意图。据此完成(1)~(2)题。

(1)该都市主城区( )

A.地形以平原为主 B.地形以山地丘陵为主

C.沿河谷地带布局 D.呈多核心的空间结构

(2)该都市有四条环路,居民上下班( )

A.以一环路为界,内外通勤

B.以二环路为界,内外通勤

C.以三环路为界,内外通勤

D.以四环路为界,内外通勤

√

√

【解题导引】

(1)图示信息→该城市主城区就业人口密度和居住人口密度基本都是市中心最高→都呈现出从市中心向外基本呈同心圆状降低特征→说明该城市为同心圆模式→只有一个城市中心,地形以平原为主

(2)图中显示该城市主城区就业人口密度市中心最高→说明大部分人口在市中心就业,主要分布在一环以内,其他地区就业人口密度较低;图中显示居住人口密度最大的区域集中在一环、二环以内→说明大部分人口在一环、二环内居住,三环、四环居住人口密度较低→说明就业、居住主要集中在一环、二环以内→居民上下班以二环路为界,内外通勤

阅读上题图示,试判断该都市主城区就业人口密度最大的区域对应的功能区类型,并说出判断理由。

[提示] 对应的功能区是中心商务区。判断理由:该都市主城区就业人口密度最大的区域位于城市中心,交通便利;而在居住人口密度分布图中,该功能区的外围居住人口密度最大,符合商业区外围布局居住区的功能区分布特征。

视角一 城镇功能区的判断分析

(2024·北京东城区一模)出租车需求与人类活动有着密切的关系。下图为我国某市不同区域出租车信息统计图。读图,完成1~2题。

① ②

③

1.该市各区域出租车( )

A.出行总量大致相当

B.出发的时间集中在上午

C.2—4时的出发量和到达量较少

D.出发量和到达量有一致性

√

2.①②③所属功能区分别是( )

A.居住区、工业区、商业区

B.工业区、商业区、居住区

C.商业区、居住区、工业区

D.工业区、居住区、商业区

√

1.C 2.B [第1题,读图可知,该市各区域出租车出行总量数值明显不同,②最多,①最少,③居中,A错误;①②图出发的时间集中在下午和晚上,B错误;2—4时的出发量和到达量较少,C正确;出发量和到达量不一致,D错误。

第2题,读图可知,①图8时的到达量最高,18时的出发量最高,符合上下班规律,故为工业区;②图的到达量较高,且集中在白天,故为商业区;③图7时的出发量最高,22时的到达量最高,为居住区,故选B。]

视角二 城镇内部空间结构的特点

(2024·沈阳三模)随着大都市经济、社会和文化等方面的快速发展,越来越多的人选择在大都市工作和生活,但同时也产生了通勤问题。研究表明,城市中不同就业类型区通勤的主要来源地并不相同。下图示意北京市不同就业类型区的职工通勤来源模式。据此完成3~5题。

3.a区域代表的城市功能区是( )

A.城市功能拓展区

B.城市发展新区

C.首都功能核心区

D.生态涵养发展区

√

4.在大型制造基地附近区域布局最多的住宅类型为( )

A.老城旧居住区 B.单位大院居住区

C.近郊新城居住区 D.远郊新城居住区

5.相比c区域,d区域( )

A.人口密度更大 B.交通线路更密

C.高等院校更多 D.农业用地更广

√

√

3.C 4.B 5.A [第3题,a区域位于北京市中心,代表的城市功能区是首都功能核心区,C正确;城市功能拓展区、城市发展新区、生态涵养发展区均不会分布在城市的中心地带,A、B、D错误。

第4题,在大型制造基地附近区域布局最多的住宅类型为单位大院居住区,B正确;老城旧居住区一般分布在市中心,A错误;近郊新城居住区多分布在城乡结合地带,C错误;远郊新城居住区的环境质量好,多为高级居住区,不会分布在工业区附近,D错误。

第5题,相比c区域,d区域是新城综合就业区,人口密集,A正确;d区域靠近远郊区,交通通达度较差,B错误;d区域高等院校分布较少,C错误;d区域土地利用类型为非农用地,D错误。]

(建议用时:30分钟,分值:45分)

一、选择题(共9小题,每小题3分,共27分。每个小题只有一个选项符合题目要求)

(2024·南通三模)江苏省区域自然环境及经济文化差异明显,形成了多样化的乡村聚落空间格局。下图为该省西南部丘陵、沿海垦区、苏中里下河低地及苏北平原四地典型乡村土地利用示意图。据此完成1~2题。

课时数智作业(三十八) 乡村和城镇空间结构

1.甲~丁四地乡村聚落类型是( )

A.甲——苏北平原团块型

B.乙——西南部丘陵分散型

C.丙——沿海垦区条带型

D.丁——里下河低地团簇型

2.甲、丁两地乡村聚落空间格局差异的主要影响因素是( )

A.气候 B.地貌 C.土壤 D.水源

√

√

1.A 2.B [第1题,读图可知,团块型乡村聚落一般分布在平原地区,甲为苏北平原团块型,A正确;条带型乡村聚落通常沿着河流、山谷或交通线分布,乙为沿海垦区条带型,B错误;团簇型乡村聚落常见于地势低洼、水网密布的地区,结合图中水域图例可知,丙为里下河低地团簇型,C错误;分散型乡村聚落多分布在地形复杂的山区或丘陵地区,结合图中林地可知,丁为西南部丘陵分散型,D错误。

第2题,结合上题可知,甲地为苏北平原,地势平坦,聚落分布较为集中;丁地为西南部丘陵,地势有一定起伏,聚落分布较为分散。故甲、丁两地乡村聚落空间格局差异的主要影响因素是地貌,B正确。]

(2025·石景山模拟)建设用地是指建造建筑物、构筑物的土地。如图为我国2018—2022年国有建设用地供应情况。据此完成3~4题。

3.甲土地利用类型最有可能是( )

A.交通用地 B.住宅用地

C.商业用地 D.农业用地

4.下列说法正确的是( )

A.国有建设用地供应总量持续增加

B.2022年各种用地供应占比均增长

C.工矿仓储用地面积较大,地价高

D.基础设施是国家发展的重要支撑

√

√

3.C 4.D [第3题,读图可知,建设用地中甲土地利用类型占地面积较小,且变化较小,故为商业用地,C正确;随着经济发展,交通用地与住宅用地的面积显著增多,A、B错误;农业用地不属于建设用地,D错误。

第4题,读图可知,国有建设用地供应总量在2018—2019年有所下降,A错误;2022年甲、乙两类用地供应占比下降,B错误;基础设施及其他用地面积较大,C错误;基础设施是国家发展的重要支撑,D正确。]

(2025·滨州模拟)永川区位于重庆主城都市区边缘,辖区内多山地和缓丘,近30年间经历了撤县设市和撤市设区两次重要的行政区划调整。近年来,永川区承接了重庆主城都市区的部分产业转移(主要包括汽车及零部件、机器人及智能装

备、电子信息等产业),永川区城市

规模显著扩大,城市空间形态变化

巨大。右图示意1990—2020年永川

区城市空间扩张过程。据此完成5~

7题。

5.阶段Ⅰ,限制永川区北扩的主要因素是( )

A.交通 B.地形 C.人口 D.政策

6.阶段Ⅱ,永川区实现“老城—新城”点轴开发的前提条件是

( )

A.工业用地扩张

B.承接高端产业

C.新城功能增加

D.突破行政壁垒

√

√

7.阶段Ⅲ,永川区城市空间结构变化呈现出的显著趋势是( )

A.组团式发展 B.功能分区弱化

C.绿色化发展 D.城市加速北扩

√

5.B 6.A 7.A [第5题,结合图文材料可知,永川区辖区内多山地和缓丘,北部有山体存在,故在阶段Ⅰ城市发展的初期,地形是限制永川区北扩的主要因素,B正确;交通、人口和政策在阶段Ⅰ中相对地形来说,不是限制永川区北扩的主要因素。交通可以通过建设改善,人口在城市发展初期对城市扩张方向的限制作用相对较小,政策一般是为了适应城市发展的需求而制定,不是限制城市扩张的主要因素,A、C、D错误。

第6题,工业用地的扩张为城市的发展提供了空间和基础。只有具备足够的工业用地时,才能吸引企业入驻,促进产业发展,从而带动新城的建设和发展,A正确;承接高端产业需要一定的产业基础和配套条件,不是点轴开发的前提条件,B错误;新城功能增加是在开发过程中的逐步完善,不是实现点轴开发的前提,C错误;突破行政壁垒更多是在区域协调发展中的后续问题,不是最初实现点轴开发的前提条件,D错误。

第7题,从图中可以看出,阶段Ⅲ永川区形成了多个组团,如工业组团、新城中心等,各个组团相对独立又相互联系,呈现出组团式发展的趋势,A正确;功能分区弱化在材料中没有明显体现,B错误;绿色化发展在图中难以直接判断,C错误;城市加速北扩不是最显著的趋势,整体上呈现出多个组团共同发展的态势,D错误。故选A。]

(2025·惠州模拟)宅基地是农村村民用于建造住宅及其附属设施的集体建设用地,农民拥有使用权而非所有权。鉴于宅基地闲置现象的增多,2023年国家提出稳慎推进农村宅基地制度改革试点,鼓励农户自愿退出宅基地,获得财产补偿。江苏省“一户多宅”、面积超标、宅基地闲置和农村空心化等问题突出,是宅基地改革政策的长期输出地。据此完成8~9题。

8.研究表明,苏南地区农户宅基地退出意愿远低于苏北,主要因为苏南地区( )

A.人均收入高

B.闲置土地少

C.土地价值高

D.就业机会多

√

9.为促进苏南地区农户自愿退出闲置宅基地,建议( )

①加强农民就业培训

②完善农民购置住房金融体系

③鼓励农民返乡养老

④推动标准农田基础设施建设

⑤限制农民迁移户口

⑥适度提高宅基地退出补偿款

A.①②⑥ B.①④⑥

C.②③⑤ D.③④⑤

√

8.C 9.A [第8题,与苏北地区相比,苏南地区经济更发达,因此土地价值高,农户因看好宅基地升值空间而选择保留宅基地,C正确;人均收入高在一定程度上也会影响农户宅基地退出意愿,但不是主要原因,A错误;根据材料无法判断闲置土地的多少,B错误;就业机会多对于宅基地退出具有促进作用,D错误。

第9题,加强农民就业培训能推动农民融入城市,①正确;完善农民购置住房金融体系能降低农户对宅基地的依赖,②正确;鼓励农民返乡养老会提高农民对宅基地的依赖,③错误;标准农田基础设施建设与宅基地关系不大,④错误;限制农民迁移户口不符合我国户籍管理政策放宽的背景,⑤错误;适度提高宅基地退出补偿款能提高农户自愿退出闲置宅基地的积极性,⑥正确。故选A。]

二、非选择题(共1小题,共18分)

10.(2025·内蒙古普通高校招生适应性测试)阅读图文材料,回答下列问题。(18分)

S地区曾是伦敦的传统工业区。随着英国制造业衰退,该区域逐步衰败,大量工业用地闲置。为举办2012年伦敦奥运会,英国政府将奥运筹办与S地区改造相结合,打造奥运都会区,新建、扩建体育场馆、火车站、绿地等奥运相关设施。同时该地形成了包括伦敦东部最大购物中心在内的大片商业区。奥运会后,多所著名高校在原奥运用地建设新校区。S地区多种功能融合发展,实现了区域功能转型。如图示意奥运都会区核心区空间结构。

(1)指出奥运都会区核心区的主要功能。(4分)

(2)分析奥运相关设施建设对该地区功能转型的有利影响。(8分)

(3)说明奥运场馆周围形成连片商业区的主要原因。(6分)

[解析] 第(1)题,读图可知,核心区有大型商业中心、水上运动中心、大学、交通枢纽、绿地等,故其主要功能包括商业、体育、文化、对外交通、国际交往、休闲娱乐等。

第(2)题,奥运相关设施建设能充分利用闲置工业用地,为后续高校入驻提供用地空间,提高土地利用率,促进该地区转型发展;通过奥运相关设施建设,进一步完善该地区的基础设施和公共配套设施,改善投资环境,促进招商引资;奥运会知名度高,奥运相关设施建设,能降低该地区环境污染,改善环境风貌和区域形象,助力该地区转型发展;奥运相关设施建设能促进人口和公共活动在此集聚,为商业活动带来消费人群,带动商业发展,促进城市发展;奥运相关设施建设,也改善了该地区的对外交通条件,提高区域可达性,有助于该地区功能转型发展。

第(3)题,奥运场馆建设运营,吸引了大量的人员往来,导致土地租金提高,而商业区付租能力强,该土地便成为商业用地,发展成为商业区;奥运场馆吸引更多流动人口,消费需求增长,对商业活动的需求也大增;奥运场馆带动交通建设,提高了该地区的可达性,服务范围扩大,吸引更多的消费者前来购物;商业区与奥运场馆共享基础设施,节约建设投资,吸引商业活动集聚;商业区连片分布能够增强影响力,形成规模效应,共同获利,故奥运场馆周围形成连片商业区。

[答案] (1)商业、体育、文化、对外交通、国际交往、休闲娱乐等。

(2)盘活闲置工业用地,为后续高校入驻提供用地空间,提高土地利用率;完善基础设施和公共配套设施,促进招商引资;降低环境污染,改善环境风貌和区域形象;促进人口和公共活动集聚,带动商业发展,为城市发展注入活力;改善对外交通条件,提高区域可达性。

(3)奥运场馆建设导致土地租金提高,商业区付租能力强;奥运场馆吸引更多流动人口,消费需求增长;奥运场馆带动交通建设,提高该地区可达性,服务范围扩大;商业区与奥运场馆共享基础设施,节约建设投资;商业区连片分布能够增强影响力,形成规模效应。

谢 谢 !

同课章节目录