57 第二部分 第九章 课时39 城镇化 课件《高考快车道》2026高考地理一轮总复习(人教版2019)

文档属性

| 名称 | 57 第二部分 第九章 课时39 城镇化 课件《高考快车道》2026高考地理一轮总复习(人教版2019) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-12-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共75张PPT)

课时39 城镇化

第二部分 人文地理

第九章 乡村和城镇

夯实·基础知识

任务1——掌握城镇化的含义,分析城镇化的意义和进程

1.简答:简述城镇化的含义。

[提示] 一般是指乡村人口向城镇地区集聚和乡村地区转变为城镇地区的过程。

2.填空:城镇化的三个主要标志。

三个主要标志

人口

比例

建设用地

图示

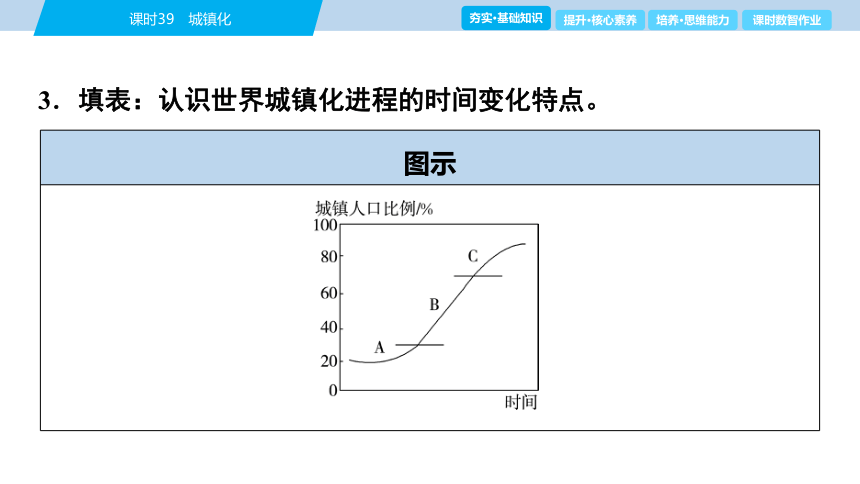

3.填表:认识世界城镇化进程的时间变化特点。

时间变化

城镇化水平随时间的变化可以表示为一条稍被拉平的“__”形曲线

A 城镇化水平____,发展较慢

B 城镇化推进很快,城区出现了__________、交通拥挤、住房紧张、环境恶化等问题

C 城镇化水平____,城镇人口比例的增长趋缓甚至停滞

S

较低

劳动力过剩

较高

4.简答:分析世界城镇化的地区差异。

[提示] 发达国家:起步早,水平高,目前发展速度较慢,出现了逆城镇化现象。

发展中国家:起步晚,城镇人口增长速度快,总体水平较低。

任务2——分析城镇化过程中出现的问题及应对措施

1.填空:城镇化过程中出现的问题。

(1)环境问题:大气污染、______、垃圾污染和噪声污染等。

(2)社会问题:交通拥堵、________等。

水污染

住房紧张

2.简答:为什么大城市中心会产生明显的“热岛效应”“雨岛效应”?

[提示] 大城市中心往往人流、车流汇聚,生产、生活以及交通运输排放的废热多,因此市区温度明显比郊区高,形成“热岛效应”;市区温度高,常盛行上升气流,多形成降水,产生“雨岛效应”。

3.填空:地理信息技术在城市管理中的应用。

(1)在城市管理中,借助地理信息系统对各类空间信息的____、分析和处理功能,结合全球卫星导航系统的____、导航功能,可为市民衣食住行等日常生活搭建信息平台,提供便利。

(2)在城市规划和建设管理,地理信息系统依托其强大的________、图层分析、____等功能,为政府、企业等提供全方位的应用服务。

储存

定位

数据管理

制图

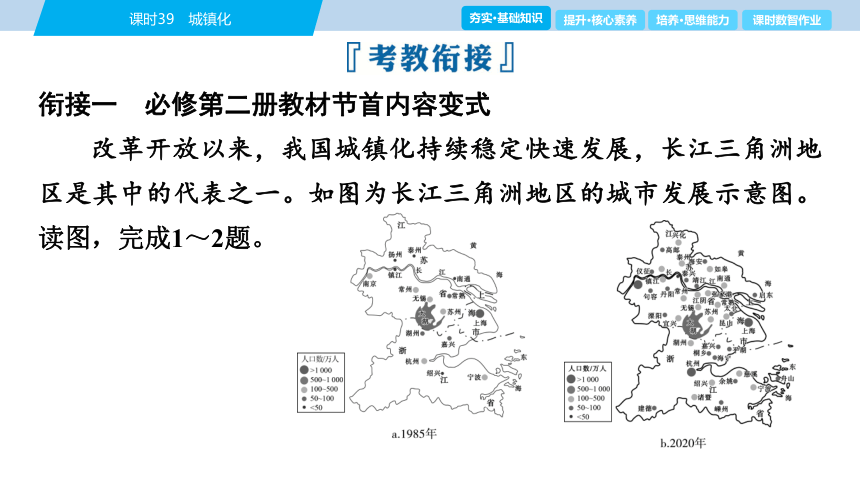

衔接一 必修第二册教材节首内容变式

改革开放以来,我国城镇化持续稳定快速发展,长江三角洲地区是其中的代表之一。如图为长江三角洲地区的城市发展示意图。读图,完成1~2题。

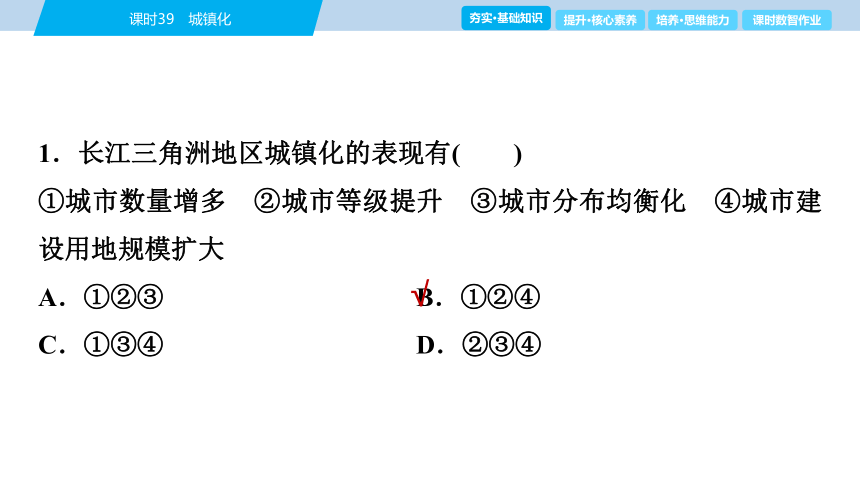

1.长江三角洲地区城镇化的表现有( )

①城市数量增多 ②城市等级提升 ③城市分布均衡化 ④城市建设用地规模扩大

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

√

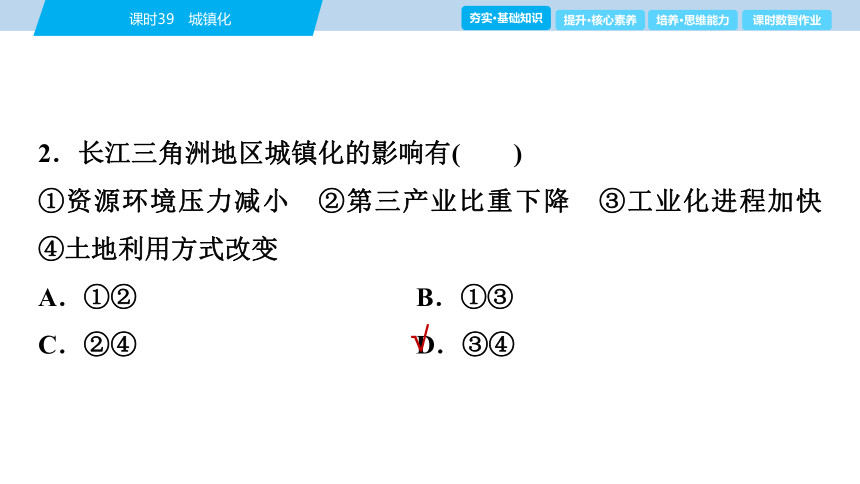

2.长江三角洲地区城镇化的影响有( )

①资源环境压力减小 ②第三产业比重下降 ③工业化进程加快 ④土地利用方式改变

A.①② B.①③

C.②④ D.③④

√

1.B 2.D [第1题,由图中信息可知,近年来长江三角洲地区小城市、中等城市、大城市数量明显增多,同时伴随着城市的等级提升,城市建设用地规模会扩大。故选B。

第2题,长江三角洲地区的城镇化过程中,人口会增加,城市建设用地会增加,因此资源环境压力会增大,同时第三产业的比重会上升,工业化进程会加快,在城镇化过程中,大量的农业用地会变成城市建设用地或者工业用地。故选D。]

衔接二 必修第二册教材案例变式

大伦敦都市区分为内伦敦和外伦敦(图1),是英国最重要的人口聚集区域。图2示意大伦敦都市区1811—2011年间的人口增长变化情况。据此完成3~5题。

图1

图2

3.19世纪英国城镇化进程迅速的原因是( )

A.农业用地大量减少 B.城镇人口增加快

C.工业化推进速度快 D.服务业发展迅速

4.20世纪下半叶,伴随着大伦敦的人口变化,市中心可能出现( )

A.就业率上升 B.犯罪率上升

C.空房率下降 D.城镇化率下降

5.面对大伦敦人口的减少,英国政府应着力开发城市的( )

A.绿地区 B.远郊区 C.近郊区 D.中心区

√

√

√

3.C 4.B 5.D [第3题,19世纪英国最先进行工业革命,工业化推动城镇化快速发展,是城镇化的主要动力,C正确;农业用地减少、城镇人口增加是城镇化带来的影响,不是原因,A、B错误;工业化发展到一定程度后,开始出现进一步分工,服务业才开始发展,故服务业发展是在工业化之后,也是城镇化带来的影响,D错误。

第4题,20世纪下半叶即1950—1999年,由图2可知,1951—1991年大伦敦人口增长率大致为负值,1991—1999年大伦敦人口增长率大致为正值,但整体表现为人口减少。人口减少的主要原因是快速城镇化过程中,出现各种城市问题,市中心尤为严重,导致企业、人口外迁,由于工作岗位减少,就业率下降、空房率上升,随着失业人数增多,社会治安出现问题,犯罪率上升,B正确,A、C错误;城镇化率是城镇人口与总人口之比,市中心人口减少,迁出的人口仍然从事非农业活动,所以比值并未下降,城镇化率不会下降,D错误。

第5题,由图2可知,大伦敦人口减少主要体现在内伦敦的人口减少,作为城市中心区,具有其他区域无法比拟的区位优势,如地理位置、交通、基础设施等,再次开发的难度较小,更易吸引人口回流,经济效益和社会效益更明显,D正确;绿地作为生态用地,不会着力进行开发,A错误;近郊区和远郊区主要位于外伦敦,人口减少不多,整体处于上升趋势,说明城镇化过程中出现的问题较轻,不是着力开发的重点区域,B、C错误。]

1.城镇化进程的四个阶段——城镇化、郊区城镇化、逆城镇化及再城镇化

提升·核心素养

城镇化 郊区城镇化 逆城镇化 再城镇化

表现 人口由乡村迁往城镇,乡村地域转变为城镇地域 人口、产业由市区迁往郊区及郊区农业人口转化为非农业人口,市中心衰落,城镇总人口增加 人口继续迁往中小城镇和乡村,大城市人口出现负增长 人口迁回

市区

城镇化 郊区城镇化 逆城镇化 再城镇化

成因 生产力的发展,尤其是工业革命促使人口和产业向城镇集中,城镇数量和规模逐渐扩大 市区人口激增,地价上涨,交通拥挤 城镇人口为追求更好的生活环境,中小城镇和乡村基础设施更加完善,环境优美 开发市中心衰落区,调整产业结构,积极发展高新技术产业和第三产业

城镇化 郊区城镇化 逆城镇化 再城镇化

图解

联系 都是社会经济发展的必然结果,是社会进步的表现;它们之间是一个持续发展的动态过程,城镇化发展到一定阶段出现郊区城镇化,随后出现逆城镇化,最后为保持城市的可持续发展,又出现再城镇化

2.城镇化对地理环境的影响

(1)对自然地理环境的影响

①不利影响

②有利影响

平整土地、修建水利工程、绿化环境,如铺透水砖、建设雨水花园、增加绿地,可以降低人类活动对环境的压力,改善环境。

(2)对人文地理环境的影响

①不利影响

不利影响 表现形式

人口问题 城镇人口大量增加,就业压力加大,失业人数上升,导致部分低收入者陷入贫困

住房问题 居住环境差;住宅质量低劣、设备缺少、住房破损;房价昂贵、空房率上升;出现贫民窟

不利影响 表现形式

交通问题 交通拥堵,尤其是上下班高峰期;交通事故频发;公共交通发展缓慢;停车位紧张

城市社会问题 就业困难、失业现象严重;失业者、技术过时者和缺乏充分教育的群体增加;人口老龄化;内城经济衰退

②有利影响

3.保护和改善城市环境的主要措施

(1)建设卫星城

开发新区,控制城市中心区的规模,建立与城市经济相适应的城市发展机制,向郊区分散人口和产业,建设卫星城。

(2)合理规划,改善城市交通和居住条件

对城市进行合理的功能分区,妥善安排各类用地的相对位置;对工业企业合理布局,适当分散污染源;改善交通和住房条件。

(3)推进生态城市建设

①发展低污染的节能建筑和绿色交通,减少城市各类活动对环境的污染。

②尽可能地使城市景观与自然景观保持协调,建立良性循环。

(2024·江苏卷)城镇化主要表现为人口在城乡间的迁移,一般分为集中城市化、郊区化、逆城市化和再城市化4个阶段。右图为城镇化阶段模式图。据此完成(1)~(3)题。

培养·思维能力

(1)城镇化进入郊区化阶段时,郊区的人口( )

A.增长数量高于城市核心区

B.迁出规模大于城市核心区

C.主要来自乡村人口迁入

D.大量向周边乡村地区迁移

√

(2)通过再城市化,可判断出( )

A.城市与乡村的人口数量基本相等

B.乡村人口的数量再次大规模减少

C.城市核心区的人口数量恢复增加

D.城市的郊区人口规模进一步扩大

√

(3)经历4个阶段后,城镇化带来了( )

A.社会流动性不断增加

B.乡村生产生活单一化

C.地域景观多样性增加

D.区域文化逐渐差异化

√

【解题导引】

(1)抓住图例与箭头指向→郊区化阶段时,郊区的人口来源于核心区和乡村→看箭头粗细可知郊区人口以核心区迁出为主→看箭头数量及粗细→郊区人口数量增长高于核心区

(2)图中箭头指向→再城市化阶段人口主要由乡村向核心区和郊区流动→郊区部分人口也向核心区流动→城市核心区的人口明显增长

(3)城镇化经历4个阶段→社会经济发展水平较高→城乡一体化明显→社会流动性增强→受地域文化地域性特征影响,地域景观和区域文化变化不大

结合上题图示,试判断逆城市化阶段人口的主要流动方向,并分析产生此种现象的原因。

[提示] 逆城市化阶段人口主要由核心区向乡村流动。原因:随着社会经济的不断发展,城市规模不断扩大,城市中心的交通拥挤、住房供应紧张、环境污染严重等城市问题日渐明显,为追求更好的生活环境,城市核心区人口开始向乡村流动。

视角一 城镇化表现及发展特点

(2024·潍坊二模)改革开放40多年来,我国城镇化水平不断提升。图1示意1981年以来我国城区常住人口和建成区面积的增长趋势。图2示意1981年以来我国平均城市人口密度(城区常住人口/建成区面积)的变化趋势。据此完成1~3题。

1.1981年以来我国的城镇化( )

A.城区常住人口和建成区面积均逐年增长

B.目前城区土地扩展依然快于人口的增长

C.1990—2000年城区常住人口增长速度更快

D.土地城镇化快于人口城镇化始于1990年

2.影响近年来我国建成区面积变化趋势的主要原因是( )

A.城区人口增多 B.生态环境保护

C.国家政策引导 D.经济发展速度

√

√

3.推测我国未来10年平均城市人口密度变化的宏观演变趋势是

( )

A.缓慢降低 B.缓慢上升

C.维持不变 D.先升后降

√

1.D 2.C 3.B [第1题,读图可知,1981年以来我国城区常住人口在波动中增长,建成区面积逐年增长,A错误;从目前来看,城区面积的扩展趋于放缓、停滞,城区常住人口增长速度加快,B错误;2010年后城区常住人口增长速度更快,1990-2000年城区常住人口增长速度缓慢,C错误;由图可知,城市人口密度自1990年开始下降,说明土地城镇化的速度快于人口城镇化,D正确。

第2题,据图可判断,近年来建成区面积增长速度明显趋缓,国家政策对城市的发展具有重要的导向作用,所以这与国家政策的引导密切相关,C正确;城区人口增多,城镇化水平提高,会促进建成区面积增加,A错误;控制建成区面积对生态环境保护作用不大,B错误;经济发展速度加快会促进城镇化发展,则建成区面积增加,D错误。

第3题,结合图1,推测未来10年我国城市建成区面积增加趋缓,但城区常住人口仍持续增加,城区人口密度缓慢上升,B正确。]

视角二 城镇化问题及解决措施

(2025·玉林模拟)下图示意广州市主城区1980—2012年暴雨内涝事件点空间分布。20世纪80年代暴雨内涝事件点主要位于老城区。由于历史原因,无法在相关部门直接查找到1980—1989年暴雨内涝点数据。1990—2012年暴雨内涝点数据来源于水务局提供的暴雨内涝记载相关资料。据此完成4~6题。

4.1980年以来,植被与农业用地转变为建设用地比例最大的方向位于该市老城区的( )

①东部 ②南部 ③西部 ④北部

A.①③ B.②③

C.②④ D.①④

√

5.今后城市更新规划中,降低暴雨内涝发生频率的有效可行措施是( )

A.建设城市中心区人工湖

B.营造城市大楼屋顶花园

C.优化不透水面空间格局

D.使用环保材料进行施工

√

6.推测获取该市1980—1989年暴雨内涝点数据信息最准确的途径是( )

A.查阅报纸 B.走访群众

C.全球卫星导航系统 D.水文测量

√

4.D 5.C 6.A [第4题,城市暴雨内涝灾害很大程度上是由城镇化过程中下垫面变化导致地表产流能力增强造成的。通过获取图像中暴雨内涝事件点的空间分布信息,可以发现1980—2012年该市主城区内涝点向老城区的东部与北部扩散较明显,因此东部与北部的植被与农业用地转变为建设用地的比例最大,南部和西部的比例较小。故选D。

第5题,城市中心用地紧张,因此在城市中心区开挖建设人工湖不现实,A错误;大楼屋顶花园对地表水的下渗影响有限,对于缓解内涝不一定可行,B错误;暴雨内涝的防治与调控应该从增强城市透水性的角度考虑,随着城镇化水平不断提高,一方面可以以管理法规的形式强制限定城市建设项目的透水与不透水面积的比例,另一方面在城市更新(如旧城改造)过程中应该考虑对局部区域的城市不透水面密度空间格局进行调整,C正确;使用环保材料进行施工更加侧重环保方面的影响,并非城市暴雨内涝的治理措施,D错误。

第6题,报纸是信息记录的重要载体,也是科学研究的重要资料。市区暴雨内涝与居民生活息息相关,可以通过查阅该市1980—1989年的报纸中与暴雨内涝有关的新闻报道,获取暴雨内涝点数据,A正确;由于需要查找的是历史数据,走访群众不可能准确获取某时段市区暴雨内涝点数据,B错误;全球卫星导航系统能够提供精准的三维坐标,但具有实时性的特点,无法获得历史数据,C错误;水文测量主要是监测河流水位变化等情况,D错误。]

(建议用时:30分钟,分值:45分)

一、选择题(共9小题,每小题3分,共27分。每个小题只有一个选项符合题目要求)

(2024·聊城三模)2022年日本的城镇化率达到94%,65岁以上的老年人达到了3 627万人,老龄化率

已经达到29.1%。右图为1960年以来

日本城镇人口和总人口的统计图。据

此完成1~2题。

课时数智作业(三十九) 城镇化

1.下列关于日本城镇化水平的叙述,正确的是( )

A.1960年以来持续缓慢增长

B.1960年以来呈阶梯式负增长

C.1966年至1974年增长迅速

D.2000年至2022年呈负增长

√

2.据材料推测,2000年至2010年日本城镇化水平变化的原因可能是( )

A.经济发展水平的提高

B.乡村老年人口的死亡

C.国外人口的大量迁入

D.乡村基础设施的完善

√

1.C 2.B [第1题,城镇人口占总人口的比重可以反映城镇化水平的高低。由图可知,日本城镇化水平自1960年以来,持续快速增长,A、B错误;1966年至1974年,城镇人口占总人口的比重增长最多,城镇化水平增长迅速,C正确;2000年至2010年城镇化水平快速增长,2010年至2022年城镇化水平增速放缓,但都是正增长,D错误。

第2题,城镇化水平是指本国城镇人口占总人口的比重,与国外人口迁入关系不大,C错误;由图可知,2000年至2010年,日本城镇化水平快速增长,乡村基础设施的完善会促使人口迁移到农村,降低城镇化水平,D错误;日本的经济发展已处在较高水平,不是2000年至2010年日本城镇化水平变化的原因,A错误;2000年至2010年,总人口数增长缓慢且有下降趋势,说明总人口在减少,而城镇化率快速上升,说明乡村老年人口死亡增多,导致城镇化水平升高,B正确。]

(2024·重庆渝中区一模)城镇化的显著特征包括空间扩张和人口增长。城镇化可持续发展目标被定义为土地消耗率与人口增长率之比,用于描述城市扩张与人口变化之间的关系。珠三角地区城镇化发展迅速,尤其是近年来广佛同城的发展更是引人注目。如图示意1990—2010年珠三角地区土地消耗率和人口增长率情况。读图,完成3~4题。

3.关于图中珠三角地区土地消耗率与人口增长率,下列表述不正确的是( )

A.广州建成区面积扩张强度呈上升趋势

B.1990—2000年佛山建成区面积扩张最快

C.1990—2000年深圳人口增长率最高

D.2000—2010年中山人口增长率上升明显

√

4.广州和深圳两个时期土地消耗率变化存在差异,原因可能是广州( )

①行政区划面积更大 ②地理位置受限 ③产业链更加完善 ④地势起伏较大

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

√

3.B 4.A [第3题,读图可知,广州2000—2010年的土地消耗率高于1990—2000年,城市扩张强度呈上升趋势,A正确,不符合题意;1990—2000年,珠海土地消耗率最高,即其建成区面积扩张最快,主要原因是珠海城镇化的快速发展,B错误,符合题意;1990—2000年,深圳人口增长率最高,C正确,不符合题意;相较于1990—2000年,2000—2010年中山人口增长率上升较明显,肇庆人口增长率也有小幅度上升,其余城市的人口增长率均呈现不同幅度的下降,D正确,不符合题意。

第4题,图示两个时期,广州的土地消耗率呈上升趋势,深圳的土地消耗率呈下降趋势,原因可能是广州行政区划面积更大,可供开发的土地资源较为丰富,且广州发展更早,具有更为完善的产业链,提供的基础配套设施等比深圳要丰富,①③正确;深圳的丘陵面积较大,广州地势相对平坦,所以广州可以与西部的佛山构成广佛同城经济区,也可以同东莞、惠州等邻近城市协同发展,地理位置受限较少,②④错误。故选A。]

(2025·广州模拟)都市区是城市发展到一定阶段的空间组织形式,表示一个拥有特定人口规模的核心城市及与其有着紧密社会经济联系的周边邻接地域组成的区域。下图示意中美两国典型都市区不同圈层结构。据此完成5~6题。

5.与中国相比,美国都市区不同圈层结构的主要特征表现在( )

A.高收入群体主要分布于城区

B.主要通勤方向为内向通勤

C.远郊区与中心城区的联系更加紧密

D.郊区生产生活独立性更强

6.中美两国都市区圈层结构出现差异的主要影响因素是( )

A.城市规模大小 B.城市发展阶段

C.城市基础设施 D.城市地域结构

√

√

5.D 6.B [第5题,与中国相比,美国都市区不同圈层结构的主要特征表现在高收入群体主要分布于郊区,A错误;内向通勤不是美国都市区主要通勤方向,B错误;中国的远郊区与城区的联系更加紧密,C错误;如图所示,美国的远郊区与中心城区的联系不紧密,说明郊区生产生活独立性更强,D正确。

第6题,中国为发展中国家,为城镇化发展的中期加速阶段,表现为郊区城镇化;美国为发达国家,为城镇化发展的后期缓慢停滞阶段,出现逆城镇化现象,B正确;与城市规模大小、城市基础设施和城市地域结构关系不大,A、C、D错误。]

(2024·盐城模拟)读2017—2019年江苏省城市土地利用效率和高质量发展水平的空间格局图,完成7~9题。

7.关于江苏省城市土地利用效率的空间分布,下列说法正确的是

( )

A.高效率区—地势最为平坦

B.较高效率区—集中在苏中

C.低效率区—土地盐碱化严重

D.中等效率区—文化底蕴深厚

8.苏州高质量发展水平高的主要原因是( )

A.工业基础好 B.大城市辐射

C.土地价格高 D.水资源丰富

√

√

9.提升苏北地区城市土地利用效率的有效措施为( )

A.控制人口数量,压缩用地规模

B.加大资金投入,提高土地质量

C.发展生态农业,节约水土资源

D.强化区际联系,协调产业发展

√

7.D 8.B 9.D [第7题,就江苏省而言,地势最为平坦的地区是苏北平原地区,而图中高效率区主要是苏南地区,A错误;苏中较高效率区分布较少,B错误;江苏省降水较为丰富,土地盐碱化不严重,C错误;扬州等地为中等效率区,扬州属于历史文化名城,其文化底蕴深厚,D正确。

第8题,苏州靠近上海,受上海大城市辐射的影响,高质量发展水平高,B正确;工业基础、水资源等不是主要影响因素,A、D错误;土地价格高是苏州高质量发展的结果,不是原因,C错误。

第9题,苏北地区城市土地利用效率低,表明单位土地面积产生的经济效益相对较低,压缩用地规模并不能提高土地利用效率,同时,农业活动主要在农村地区开展,城市土地利用效率与发展生态农业无关,A、C错误;对于苏北地区而言,应该强化区际联系,协调产业发展,带动苏北地区城市的经济发展,从而提高城市土地利用效率,而不是一味地加大资金投入去提高土地质量,B错误,D正确。]

二、非选择题(共1小题,共18分)

10.(2025·衡水模拟)阅读图文材料,回答下列问题。(18分)

拉曼恰地区位于西班牙首都马德里东南方,城镇化发展较快,形成多座片区中心。2001—2011年间,马德里中心与拉曼恰地区各片区中心之间的轨道交通逐步建成,促进了长距离通勤。2011年之后,部分基础条件较好的片区中心升级为功能区中心,分别承担不同的职能,一定程度上缓解了马德里中心的城市问题。如图示意拉曼恰地区的中心地结构和通勤体系。

(1)分析2000年至今片区中心常住居民就业空间的变化原因。(6分)

(2)简述拉曼恰地区功能区中心的兴起对缓解马德里中心城市问题的作用。(6分)

(3)从区际协同角度,为片区中心未来发展提出合理建议。(6分)

[解析] 第(1)题,材料中提到,该地区城镇化发展较快,可推测随着城镇化进程的加快,城市中心地区的地租上升,居民居住、生活等成本上升,导致居民向城市边缘迁移,并且在这些区域寻找就业机会,使得就业空间发生了变化;材料中提到,轨道交通逐步建成,可推测轨道交通的建成使得长距离通勤成为可能,促进了居民在更远的片区中心就业,从而改变了就业空间分布。

第(2)题,拉曼恰地区功能区中心的兴起,吸引产业入驻,能提供更多的就业机会,减少了人们向马德里中心地区聚集,分散了城市中心的人口压力;有助于促进区域内部的经济发展和社会服务的均衡,从而促进区域均衡发展;能够减轻马德里中心地区的环境污染和交通拥堵问题,从而改善城市环境。

第(3)题,促进区际协同发展,应加强区域间的交通联系,提高区域间的互联互通,促进人力资源的合理流动;同时应根据各片区的资源和优势,发展特色产业,避免同质化竞争,形成互补的产业链,优化产业布局;为促进社会持续发展,应提升片区中心的教育、医疗等公共服务水平,吸引居民就近居住和就业,推动公共服务均等化;还应因地制宜鼓励各片区根据实际情况制定差异化的发展策略,形成各自的发展特色和优势,实施差异化发展策略;在发展过程中注重环境保护,推动绿色发展,实现经济发展与生态保护的双赢,故应加强环境保护和可持续发展。

[答案] (1)随着城镇化进程的加快,城市中心地区的居住、生活成本上升,导致居民向城市边缘迁移,进而在这些区域寻找就业机会;轨道交通的建成使得长距离通勤成为可能,促进了居民在更远的片区中心就业。

(2)提供就业机会,分散城市中心的人口压力;促进区域均衡发展;改善城市环境。

(3)加强区域间的交通联系;优化产业布局;推动公共服务均等化;实施差异化发展策略;加强环境保护和可持续发展。

谢 谢 !

课时39 城镇化

第二部分 人文地理

第九章 乡村和城镇

夯实·基础知识

任务1——掌握城镇化的含义,分析城镇化的意义和进程

1.简答:简述城镇化的含义。

[提示] 一般是指乡村人口向城镇地区集聚和乡村地区转变为城镇地区的过程。

2.填空:城镇化的三个主要标志。

三个主要标志

人口

比例

建设用地

图示

3.填表:认识世界城镇化进程的时间变化特点。

时间变化

城镇化水平随时间的变化可以表示为一条稍被拉平的“__”形曲线

A 城镇化水平____,发展较慢

B 城镇化推进很快,城区出现了__________、交通拥挤、住房紧张、环境恶化等问题

C 城镇化水平____,城镇人口比例的增长趋缓甚至停滞

S

较低

劳动力过剩

较高

4.简答:分析世界城镇化的地区差异。

[提示] 发达国家:起步早,水平高,目前发展速度较慢,出现了逆城镇化现象。

发展中国家:起步晚,城镇人口增长速度快,总体水平较低。

任务2——分析城镇化过程中出现的问题及应对措施

1.填空:城镇化过程中出现的问题。

(1)环境问题:大气污染、______、垃圾污染和噪声污染等。

(2)社会问题:交通拥堵、________等。

水污染

住房紧张

2.简答:为什么大城市中心会产生明显的“热岛效应”“雨岛效应”?

[提示] 大城市中心往往人流、车流汇聚,生产、生活以及交通运输排放的废热多,因此市区温度明显比郊区高,形成“热岛效应”;市区温度高,常盛行上升气流,多形成降水,产生“雨岛效应”。

3.填空:地理信息技术在城市管理中的应用。

(1)在城市管理中,借助地理信息系统对各类空间信息的____、分析和处理功能,结合全球卫星导航系统的____、导航功能,可为市民衣食住行等日常生活搭建信息平台,提供便利。

(2)在城市规划和建设管理,地理信息系统依托其强大的________、图层分析、____等功能,为政府、企业等提供全方位的应用服务。

储存

定位

数据管理

制图

衔接一 必修第二册教材节首内容变式

改革开放以来,我国城镇化持续稳定快速发展,长江三角洲地区是其中的代表之一。如图为长江三角洲地区的城市发展示意图。读图,完成1~2题。

1.长江三角洲地区城镇化的表现有( )

①城市数量增多 ②城市等级提升 ③城市分布均衡化 ④城市建设用地规模扩大

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

√

2.长江三角洲地区城镇化的影响有( )

①资源环境压力减小 ②第三产业比重下降 ③工业化进程加快 ④土地利用方式改变

A.①② B.①③

C.②④ D.③④

√

1.B 2.D [第1题,由图中信息可知,近年来长江三角洲地区小城市、中等城市、大城市数量明显增多,同时伴随着城市的等级提升,城市建设用地规模会扩大。故选B。

第2题,长江三角洲地区的城镇化过程中,人口会增加,城市建设用地会增加,因此资源环境压力会增大,同时第三产业的比重会上升,工业化进程会加快,在城镇化过程中,大量的农业用地会变成城市建设用地或者工业用地。故选D。]

衔接二 必修第二册教材案例变式

大伦敦都市区分为内伦敦和外伦敦(图1),是英国最重要的人口聚集区域。图2示意大伦敦都市区1811—2011年间的人口增长变化情况。据此完成3~5题。

图1

图2

3.19世纪英国城镇化进程迅速的原因是( )

A.农业用地大量减少 B.城镇人口增加快

C.工业化推进速度快 D.服务业发展迅速

4.20世纪下半叶,伴随着大伦敦的人口变化,市中心可能出现( )

A.就业率上升 B.犯罪率上升

C.空房率下降 D.城镇化率下降

5.面对大伦敦人口的减少,英国政府应着力开发城市的( )

A.绿地区 B.远郊区 C.近郊区 D.中心区

√

√

√

3.C 4.B 5.D [第3题,19世纪英国最先进行工业革命,工业化推动城镇化快速发展,是城镇化的主要动力,C正确;农业用地减少、城镇人口增加是城镇化带来的影响,不是原因,A、B错误;工业化发展到一定程度后,开始出现进一步分工,服务业才开始发展,故服务业发展是在工业化之后,也是城镇化带来的影响,D错误。

第4题,20世纪下半叶即1950—1999年,由图2可知,1951—1991年大伦敦人口增长率大致为负值,1991—1999年大伦敦人口增长率大致为正值,但整体表现为人口减少。人口减少的主要原因是快速城镇化过程中,出现各种城市问题,市中心尤为严重,导致企业、人口外迁,由于工作岗位减少,就业率下降、空房率上升,随着失业人数增多,社会治安出现问题,犯罪率上升,B正确,A、C错误;城镇化率是城镇人口与总人口之比,市中心人口减少,迁出的人口仍然从事非农业活动,所以比值并未下降,城镇化率不会下降,D错误。

第5题,由图2可知,大伦敦人口减少主要体现在内伦敦的人口减少,作为城市中心区,具有其他区域无法比拟的区位优势,如地理位置、交通、基础设施等,再次开发的难度较小,更易吸引人口回流,经济效益和社会效益更明显,D正确;绿地作为生态用地,不会着力进行开发,A错误;近郊区和远郊区主要位于外伦敦,人口减少不多,整体处于上升趋势,说明城镇化过程中出现的问题较轻,不是着力开发的重点区域,B、C错误。]

1.城镇化进程的四个阶段——城镇化、郊区城镇化、逆城镇化及再城镇化

提升·核心素养

城镇化 郊区城镇化 逆城镇化 再城镇化

表现 人口由乡村迁往城镇,乡村地域转变为城镇地域 人口、产业由市区迁往郊区及郊区农业人口转化为非农业人口,市中心衰落,城镇总人口增加 人口继续迁往中小城镇和乡村,大城市人口出现负增长 人口迁回

市区

城镇化 郊区城镇化 逆城镇化 再城镇化

成因 生产力的发展,尤其是工业革命促使人口和产业向城镇集中,城镇数量和规模逐渐扩大 市区人口激增,地价上涨,交通拥挤 城镇人口为追求更好的生活环境,中小城镇和乡村基础设施更加完善,环境优美 开发市中心衰落区,调整产业结构,积极发展高新技术产业和第三产业

城镇化 郊区城镇化 逆城镇化 再城镇化

图解

联系 都是社会经济发展的必然结果,是社会进步的表现;它们之间是一个持续发展的动态过程,城镇化发展到一定阶段出现郊区城镇化,随后出现逆城镇化,最后为保持城市的可持续发展,又出现再城镇化

2.城镇化对地理环境的影响

(1)对自然地理环境的影响

①不利影响

②有利影响

平整土地、修建水利工程、绿化环境,如铺透水砖、建设雨水花园、增加绿地,可以降低人类活动对环境的压力,改善环境。

(2)对人文地理环境的影响

①不利影响

不利影响 表现形式

人口问题 城镇人口大量增加,就业压力加大,失业人数上升,导致部分低收入者陷入贫困

住房问题 居住环境差;住宅质量低劣、设备缺少、住房破损;房价昂贵、空房率上升;出现贫民窟

不利影响 表现形式

交通问题 交通拥堵,尤其是上下班高峰期;交通事故频发;公共交通发展缓慢;停车位紧张

城市社会问题 就业困难、失业现象严重;失业者、技术过时者和缺乏充分教育的群体增加;人口老龄化;内城经济衰退

②有利影响

3.保护和改善城市环境的主要措施

(1)建设卫星城

开发新区,控制城市中心区的规模,建立与城市经济相适应的城市发展机制,向郊区分散人口和产业,建设卫星城。

(2)合理规划,改善城市交通和居住条件

对城市进行合理的功能分区,妥善安排各类用地的相对位置;对工业企业合理布局,适当分散污染源;改善交通和住房条件。

(3)推进生态城市建设

①发展低污染的节能建筑和绿色交通,减少城市各类活动对环境的污染。

②尽可能地使城市景观与自然景观保持协调,建立良性循环。

(2024·江苏卷)城镇化主要表现为人口在城乡间的迁移,一般分为集中城市化、郊区化、逆城市化和再城市化4个阶段。右图为城镇化阶段模式图。据此完成(1)~(3)题。

培养·思维能力

(1)城镇化进入郊区化阶段时,郊区的人口( )

A.增长数量高于城市核心区

B.迁出规模大于城市核心区

C.主要来自乡村人口迁入

D.大量向周边乡村地区迁移

√

(2)通过再城市化,可判断出( )

A.城市与乡村的人口数量基本相等

B.乡村人口的数量再次大规模减少

C.城市核心区的人口数量恢复增加

D.城市的郊区人口规模进一步扩大

√

(3)经历4个阶段后,城镇化带来了( )

A.社会流动性不断增加

B.乡村生产生活单一化

C.地域景观多样性增加

D.区域文化逐渐差异化

√

【解题导引】

(1)抓住图例与箭头指向→郊区化阶段时,郊区的人口来源于核心区和乡村→看箭头粗细可知郊区人口以核心区迁出为主→看箭头数量及粗细→郊区人口数量增长高于核心区

(2)图中箭头指向→再城市化阶段人口主要由乡村向核心区和郊区流动→郊区部分人口也向核心区流动→城市核心区的人口明显增长

(3)城镇化经历4个阶段→社会经济发展水平较高→城乡一体化明显→社会流动性增强→受地域文化地域性特征影响,地域景观和区域文化变化不大

结合上题图示,试判断逆城市化阶段人口的主要流动方向,并分析产生此种现象的原因。

[提示] 逆城市化阶段人口主要由核心区向乡村流动。原因:随着社会经济的不断发展,城市规模不断扩大,城市中心的交通拥挤、住房供应紧张、环境污染严重等城市问题日渐明显,为追求更好的生活环境,城市核心区人口开始向乡村流动。

视角一 城镇化表现及发展特点

(2024·潍坊二模)改革开放40多年来,我国城镇化水平不断提升。图1示意1981年以来我国城区常住人口和建成区面积的增长趋势。图2示意1981年以来我国平均城市人口密度(城区常住人口/建成区面积)的变化趋势。据此完成1~3题。

1.1981年以来我国的城镇化( )

A.城区常住人口和建成区面积均逐年增长

B.目前城区土地扩展依然快于人口的增长

C.1990—2000年城区常住人口增长速度更快

D.土地城镇化快于人口城镇化始于1990年

2.影响近年来我国建成区面积变化趋势的主要原因是( )

A.城区人口增多 B.生态环境保护

C.国家政策引导 D.经济发展速度

√

√

3.推测我国未来10年平均城市人口密度变化的宏观演变趋势是

( )

A.缓慢降低 B.缓慢上升

C.维持不变 D.先升后降

√

1.D 2.C 3.B [第1题,读图可知,1981年以来我国城区常住人口在波动中增长,建成区面积逐年增长,A错误;从目前来看,城区面积的扩展趋于放缓、停滞,城区常住人口增长速度加快,B错误;2010年后城区常住人口增长速度更快,1990-2000年城区常住人口增长速度缓慢,C错误;由图可知,城市人口密度自1990年开始下降,说明土地城镇化的速度快于人口城镇化,D正确。

第2题,据图可判断,近年来建成区面积增长速度明显趋缓,国家政策对城市的发展具有重要的导向作用,所以这与国家政策的引导密切相关,C正确;城区人口增多,城镇化水平提高,会促进建成区面积增加,A错误;控制建成区面积对生态环境保护作用不大,B错误;经济发展速度加快会促进城镇化发展,则建成区面积增加,D错误。

第3题,结合图1,推测未来10年我国城市建成区面积增加趋缓,但城区常住人口仍持续增加,城区人口密度缓慢上升,B正确。]

视角二 城镇化问题及解决措施

(2025·玉林模拟)下图示意广州市主城区1980—2012年暴雨内涝事件点空间分布。20世纪80年代暴雨内涝事件点主要位于老城区。由于历史原因,无法在相关部门直接查找到1980—1989年暴雨内涝点数据。1990—2012年暴雨内涝点数据来源于水务局提供的暴雨内涝记载相关资料。据此完成4~6题。

4.1980年以来,植被与农业用地转变为建设用地比例最大的方向位于该市老城区的( )

①东部 ②南部 ③西部 ④北部

A.①③ B.②③

C.②④ D.①④

√

5.今后城市更新规划中,降低暴雨内涝发生频率的有效可行措施是( )

A.建设城市中心区人工湖

B.营造城市大楼屋顶花园

C.优化不透水面空间格局

D.使用环保材料进行施工

√

6.推测获取该市1980—1989年暴雨内涝点数据信息最准确的途径是( )

A.查阅报纸 B.走访群众

C.全球卫星导航系统 D.水文测量

√

4.D 5.C 6.A [第4题,城市暴雨内涝灾害很大程度上是由城镇化过程中下垫面变化导致地表产流能力增强造成的。通过获取图像中暴雨内涝事件点的空间分布信息,可以发现1980—2012年该市主城区内涝点向老城区的东部与北部扩散较明显,因此东部与北部的植被与农业用地转变为建设用地的比例最大,南部和西部的比例较小。故选D。

第5题,城市中心用地紧张,因此在城市中心区开挖建设人工湖不现实,A错误;大楼屋顶花园对地表水的下渗影响有限,对于缓解内涝不一定可行,B错误;暴雨内涝的防治与调控应该从增强城市透水性的角度考虑,随着城镇化水平不断提高,一方面可以以管理法规的形式强制限定城市建设项目的透水与不透水面积的比例,另一方面在城市更新(如旧城改造)过程中应该考虑对局部区域的城市不透水面密度空间格局进行调整,C正确;使用环保材料进行施工更加侧重环保方面的影响,并非城市暴雨内涝的治理措施,D错误。

第6题,报纸是信息记录的重要载体,也是科学研究的重要资料。市区暴雨内涝与居民生活息息相关,可以通过查阅该市1980—1989年的报纸中与暴雨内涝有关的新闻报道,获取暴雨内涝点数据,A正确;由于需要查找的是历史数据,走访群众不可能准确获取某时段市区暴雨内涝点数据,B错误;全球卫星导航系统能够提供精准的三维坐标,但具有实时性的特点,无法获得历史数据,C错误;水文测量主要是监测河流水位变化等情况,D错误。]

(建议用时:30分钟,分值:45分)

一、选择题(共9小题,每小题3分,共27分。每个小题只有一个选项符合题目要求)

(2024·聊城三模)2022年日本的城镇化率达到94%,65岁以上的老年人达到了3 627万人,老龄化率

已经达到29.1%。右图为1960年以来

日本城镇人口和总人口的统计图。据

此完成1~2题。

课时数智作业(三十九) 城镇化

1.下列关于日本城镇化水平的叙述,正确的是( )

A.1960年以来持续缓慢增长

B.1960年以来呈阶梯式负增长

C.1966年至1974年增长迅速

D.2000年至2022年呈负增长

√

2.据材料推测,2000年至2010年日本城镇化水平变化的原因可能是( )

A.经济发展水平的提高

B.乡村老年人口的死亡

C.国外人口的大量迁入

D.乡村基础设施的完善

√

1.C 2.B [第1题,城镇人口占总人口的比重可以反映城镇化水平的高低。由图可知,日本城镇化水平自1960年以来,持续快速增长,A、B错误;1966年至1974年,城镇人口占总人口的比重增长最多,城镇化水平增长迅速,C正确;2000年至2010年城镇化水平快速增长,2010年至2022年城镇化水平增速放缓,但都是正增长,D错误。

第2题,城镇化水平是指本国城镇人口占总人口的比重,与国外人口迁入关系不大,C错误;由图可知,2000年至2010年,日本城镇化水平快速增长,乡村基础设施的完善会促使人口迁移到农村,降低城镇化水平,D错误;日本的经济发展已处在较高水平,不是2000年至2010年日本城镇化水平变化的原因,A错误;2000年至2010年,总人口数增长缓慢且有下降趋势,说明总人口在减少,而城镇化率快速上升,说明乡村老年人口死亡增多,导致城镇化水平升高,B正确。]

(2024·重庆渝中区一模)城镇化的显著特征包括空间扩张和人口增长。城镇化可持续发展目标被定义为土地消耗率与人口增长率之比,用于描述城市扩张与人口变化之间的关系。珠三角地区城镇化发展迅速,尤其是近年来广佛同城的发展更是引人注目。如图示意1990—2010年珠三角地区土地消耗率和人口增长率情况。读图,完成3~4题。

3.关于图中珠三角地区土地消耗率与人口增长率,下列表述不正确的是( )

A.广州建成区面积扩张强度呈上升趋势

B.1990—2000年佛山建成区面积扩张最快

C.1990—2000年深圳人口增长率最高

D.2000—2010年中山人口增长率上升明显

√

4.广州和深圳两个时期土地消耗率变化存在差异,原因可能是广州( )

①行政区划面积更大 ②地理位置受限 ③产业链更加完善 ④地势起伏较大

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

√

3.B 4.A [第3题,读图可知,广州2000—2010年的土地消耗率高于1990—2000年,城市扩张强度呈上升趋势,A正确,不符合题意;1990—2000年,珠海土地消耗率最高,即其建成区面积扩张最快,主要原因是珠海城镇化的快速发展,B错误,符合题意;1990—2000年,深圳人口增长率最高,C正确,不符合题意;相较于1990—2000年,2000—2010年中山人口增长率上升较明显,肇庆人口增长率也有小幅度上升,其余城市的人口增长率均呈现不同幅度的下降,D正确,不符合题意。

第4题,图示两个时期,广州的土地消耗率呈上升趋势,深圳的土地消耗率呈下降趋势,原因可能是广州行政区划面积更大,可供开发的土地资源较为丰富,且广州发展更早,具有更为完善的产业链,提供的基础配套设施等比深圳要丰富,①③正确;深圳的丘陵面积较大,广州地势相对平坦,所以广州可以与西部的佛山构成广佛同城经济区,也可以同东莞、惠州等邻近城市协同发展,地理位置受限较少,②④错误。故选A。]

(2025·广州模拟)都市区是城市发展到一定阶段的空间组织形式,表示一个拥有特定人口规模的核心城市及与其有着紧密社会经济联系的周边邻接地域组成的区域。下图示意中美两国典型都市区不同圈层结构。据此完成5~6题。

5.与中国相比,美国都市区不同圈层结构的主要特征表现在( )

A.高收入群体主要分布于城区

B.主要通勤方向为内向通勤

C.远郊区与中心城区的联系更加紧密

D.郊区生产生活独立性更强

6.中美两国都市区圈层结构出现差异的主要影响因素是( )

A.城市规模大小 B.城市发展阶段

C.城市基础设施 D.城市地域结构

√

√

5.D 6.B [第5题,与中国相比,美国都市区不同圈层结构的主要特征表现在高收入群体主要分布于郊区,A错误;内向通勤不是美国都市区主要通勤方向,B错误;中国的远郊区与城区的联系更加紧密,C错误;如图所示,美国的远郊区与中心城区的联系不紧密,说明郊区生产生活独立性更强,D正确。

第6题,中国为发展中国家,为城镇化发展的中期加速阶段,表现为郊区城镇化;美国为发达国家,为城镇化发展的后期缓慢停滞阶段,出现逆城镇化现象,B正确;与城市规模大小、城市基础设施和城市地域结构关系不大,A、C、D错误。]

(2024·盐城模拟)读2017—2019年江苏省城市土地利用效率和高质量发展水平的空间格局图,完成7~9题。

7.关于江苏省城市土地利用效率的空间分布,下列说法正确的是

( )

A.高效率区—地势最为平坦

B.较高效率区—集中在苏中

C.低效率区—土地盐碱化严重

D.中等效率区—文化底蕴深厚

8.苏州高质量发展水平高的主要原因是( )

A.工业基础好 B.大城市辐射

C.土地价格高 D.水资源丰富

√

√

9.提升苏北地区城市土地利用效率的有效措施为( )

A.控制人口数量,压缩用地规模

B.加大资金投入,提高土地质量

C.发展生态农业,节约水土资源

D.强化区际联系,协调产业发展

√

7.D 8.B 9.D [第7题,就江苏省而言,地势最为平坦的地区是苏北平原地区,而图中高效率区主要是苏南地区,A错误;苏中较高效率区分布较少,B错误;江苏省降水较为丰富,土地盐碱化不严重,C错误;扬州等地为中等效率区,扬州属于历史文化名城,其文化底蕴深厚,D正确。

第8题,苏州靠近上海,受上海大城市辐射的影响,高质量发展水平高,B正确;工业基础、水资源等不是主要影响因素,A、D错误;土地价格高是苏州高质量发展的结果,不是原因,C错误。

第9题,苏北地区城市土地利用效率低,表明单位土地面积产生的经济效益相对较低,压缩用地规模并不能提高土地利用效率,同时,农业活动主要在农村地区开展,城市土地利用效率与发展生态农业无关,A、C错误;对于苏北地区而言,应该强化区际联系,协调产业发展,带动苏北地区城市的经济发展,从而提高城市土地利用效率,而不是一味地加大资金投入去提高土地质量,B错误,D正确。]

二、非选择题(共1小题,共18分)

10.(2025·衡水模拟)阅读图文材料,回答下列问题。(18分)

拉曼恰地区位于西班牙首都马德里东南方,城镇化发展较快,形成多座片区中心。2001—2011年间,马德里中心与拉曼恰地区各片区中心之间的轨道交通逐步建成,促进了长距离通勤。2011年之后,部分基础条件较好的片区中心升级为功能区中心,分别承担不同的职能,一定程度上缓解了马德里中心的城市问题。如图示意拉曼恰地区的中心地结构和通勤体系。

(1)分析2000年至今片区中心常住居民就业空间的变化原因。(6分)

(2)简述拉曼恰地区功能区中心的兴起对缓解马德里中心城市问题的作用。(6分)

(3)从区际协同角度,为片区中心未来发展提出合理建议。(6分)

[解析] 第(1)题,材料中提到,该地区城镇化发展较快,可推测随着城镇化进程的加快,城市中心地区的地租上升,居民居住、生活等成本上升,导致居民向城市边缘迁移,并且在这些区域寻找就业机会,使得就业空间发生了变化;材料中提到,轨道交通逐步建成,可推测轨道交通的建成使得长距离通勤成为可能,促进了居民在更远的片区中心就业,从而改变了就业空间分布。

第(2)题,拉曼恰地区功能区中心的兴起,吸引产业入驻,能提供更多的就业机会,减少了人们向马德里中心地区聚集,分散了城市中心的人口压力;有助于促进区域内部的经济发展和社会服务的均衡,从而促进区域均衡发展;能够减轻马德里中心地区的环境污染和交通拥堵问题,从而改善城市环境。

第(3)题,促进区际协同发展,应加强区域间的交通联系,提高区域间的互联互通,促进人力资源的合理流动;同时应根据各片区的资源和优势,发展特色产业,避免同质化竞争,形成互补的产业链,优化产业布局;为促进社会持续发展,应提升片区中心的教育、医疗等公共服务水平,吸引居民就近居住和就业,推动公共服务均等化;还应因地制宜鼓励各片区根据实际情况制定差异化的发展策略,形成各自的发展特色和优势,实施差异化发展策略;在发展过程中注重环境保护,推动绿色发展,实现经济发展与生态保护的双赢,故应加强环境保护和可持续发展。

[答案] (1)随着城镇化进程的加快,城市中心地区的居住、生活成本上升,导致居民向城市边缘迁移,进而在这些区域寻找就业机会;轨道交通的建成使得长距离通勤成为可能,促进了居民在更远的片区中心就业。

(2)提供就业机会,分散城市中心的人口压力;促进区域均衡发展;改善城市环境。

(3)加强区域间的交通联系;优化产业布局;推动公共服务均等化;实施差异化发展策略;加强环境保护和可持续发展。

谢 谢 !

同课章节目录